2008

→ Aller vers ANALYSE→ Aller vers SYNTHESE

Approche philosophique du jeu1

Article publié dans : La performance humaine : art de jouer, art de vivre. sous la dir. de f. bigrel, éditions du CREPS Aquitaine, 2006, p. 61-76. Cette communication visait à présenter de façon très résumée mes travaux sur le jeu : Le Jeu de Pascal à Schiller (Paris, PUF, 1997) et Jouer et philosopher (Paris, PUF, 1997).

Sans s’engager ici dans une définition de ce qu’est la philosophie, on peut la caractériser fort classiquement par la mission de connaissance de soi-même que Socrate lui fixait, d’après l’inscription fameuse du temple de Delphes qu’il avait prise pour maxime. Ce « connais-toi toi-même » peut bien sûr s’interpréter de diverses façons, mais on peut admettre qu’

a minima il veuille dire quelque chose comme : « essaie de comprendre ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis ». Pour répondre à cette exigence, on peut envisager deux façons de procéder, soit par une analyse directe des pratiques et des façons dont nous les pensons, soit, de façon plus indirecte semble-t-il d’abord, par une analyse de l’histoire de nos idées. Or, il apparaît assez rapidement que cette deuxième démarche doit être en réalité la première, car il y aurait une assez grande naïveté à prétendre analyser directement ce que nous pensons, ce que nous faisons et la façon dont nous pensons ce que nous faisons, sans prendre en compte le fait que les concepts mêmes dont nous nous servons pour penser sont marqués par une histoire qui les produit et qui se livre avec eux. Les questions mêmes que nous nous posons, et la façon dont nous nous les posons, sont souvent le résultat d’un héritage dont nous devons nous rendre conscient, si nous ne voulons pas simplement les subir. Lorsqu’on se demande en philosophe ce qu’est un jeu, il importe, si on ne veut pas rester naïf, de faire un travail d’historien des concepts avant d’entamer la recherche d’une définition ou une analyse des pratiques. Sur le jeu, en particulier, on peut montrer que la façon dont cette notion est entrée en philosophie a durablement contribué à marquer la façon dont les philosophes l’ont traitée.

Le jeu, naissance d’une notion

Le thème du jeu n’est pas très étudié en philosophie (il a cependant connu un certain renouveau ces dernières années, comme élément d’une comparaison plutôt que comme objet d’une étude propre, notamment avec la diffusion de la notion wittgensteinienne de « jeu de langage ») mais tout le monde admet maintenant qu’il s’agit d’un objet digne de l’attention du philosophe. Or, il est clair qu’il n’en a pas toujours été ainsi. Les quelques textes de l’Antiquité ou du Moyen-Âge qui parlent du jeu (une dizaine de pages d’Aristote, une vingtaine de la « Somme théologique » de Thomas d’Aquin) le font pour lui donner un statut doublement mineur : une activité de peu d’importance, réservée aux enfants, à ceux qui se sont peu élevés dans l’ordre des activités de l’âme, ou encore à ceux qui, ayant élevé leur esprit jusqu’à la théorie, doivent le détendre de cette activité. De ce point de vue, les pages de l’« Éthique à Nicomaque » sont exemplaires, puisqu’elles mentionnent le jeu pour dénoncer par avance une confusion possible du jeu et de l’

eudaimonia (le bonheur comme souverain bien). Le jeu en effet semble être une activité qui a sa fin en soi. Aristote va s’employer à montrer qu’en réalité, ce n’est pas une activité mais un délassement, qui n’a pas sa fin en soi, mais bien dans la véritable activité

2

C’est dans la parfaite continuité de cet héritage antique que Thomas d’Aquin écrit ainsi : « Les actions mêmes que l’on fait en jouant, considérées en elles-mêmes ne sont pas ordonnées à une fin. Mais le plaisir que l’on trouve en de telles actions est ordonné à la récréation et au repos de l’âme. De la sorte, si on le fait modérément, il est permis de se servir du jeu. C’est pourquoi Cicéron a dit aussi : « Il est permis d’utiliser le jeu et la plaisanterie, mais comme le sommeil et les autres délassements, c’est-à-dire après avoir satisfait aux obligations graves et sérieuses. » IIa IIae, Q. 168, art. 2.

. L’ouvrage « Le Jeu de Pascal à Schiller » (1997) a pour vocation de tâcher de comprendre comment, et au prix de quelles transformations conceptuelles, le jeu entre dans la sphère des objets dignes de l’attention du sage.

L’étude de l’histoire de la notion de jeu permet de montrer que cette mutation conceptuelle a lieu essentiellement aux XVII

e et XVIII

e siècles. On peut en fixer les balbutiements dès la fin du XVI

e siècle, de façon très indirecte, quand les mathématiciens ont commencé à considérer les jeux de hasard et d’argent comme des objets intéressants. C’est là le début de ce qui deviendra au XVII

e siècle une branche importante des mathématiques : le calcul des probabilités, qui naît du jeu dans la mesure où les mathématiciens semblent d’abord avoir cherché à répondre à des questions venues de joueurs, relatives au calcul des parties. La légende prétend que les questions de ce type trouvent leur origine chez les soldats, souvent obligés d’interrompre leurs parties en cours : comment répartir équitablement l’argent mis en jeu en fonction des chances de gagner de chacun, si l’on interrompt en cours de route un jeu de hasard et d’argent composé de plusieurs manches ? Le fait que les mathématiques, qui sont en train de devenir la branche modèle du savoir, découvrent dans les jeux des problèmes qui méritent une étude propre, contribue sans doute pour beaucoup à l’entrée du jeu dans les objets dignes d’attention. On peut dire que cette mutation conceptuelle s’achève avec Schiller qui, à la fin du XVIII

e siècle, dans les « Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme », donne au concept de tendance au jeu (

Spieltrieb) une dimension paradigmatique. L’activité de jeu devient un modèle qui permet de penser toute l’humanité dans ce qu’elle a de spécifique, car l’homme seul est capable de jouer, comme le dit la phrase fameuse (qui, en un sens, signe l’accomplissement de cette mutation) : « L’homme ne joue que là où, dans la pleine acception de ce mot il est homme, et il n’est tout à fait homme que là où il joue »

3

schiller. Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, trad. R. Leroux, Paris Aubier, 1943, rééd. 1992, p. 221

. C’est dire qu’on ne joue plus par défaut, parce qu’on est un enfant incapable de s’élever à des activités plus consistantes ou parce qu’on est une âme faible incapable de s’élever jusqu’à la théorie, activité du savant, mais on joue de façon essentiellement liée à notre humanité.

Entre les deux, entre le début du XVIIe et la fin du XVIIIe siècle, quels sont les facteurs qui ont contribué à cette mutation ? Il y en a certainement un grand nombre, mais trois semblent particulièrement significatifs : un changement social, un changement d’épistémologie et un changement d’anthropologie.

Le philosophe n’est pas un être abstrait : il écrit dans son temps et, au moins pour partie, de son temps. S’il se préoccupe tant du jeu, aux XVII

e et XVIII

e siècles, c’est indéniablement parce que la société dans laquelle il vit est aussi une société du jeu. L’exemple de Pascal est ici significatif. On sait en effet qu’il rencontre d’abord, en tant que savant, la question du jeu sous la forme de deux problèmes que lui pose le chevalier de Méré et qui viennent directement de la pratique des jeux de hasard et d’argent et des réflexions qu’ils suscitent. Mais s’il élabore par la suite, en tant que moraliste, une pensée du divertissement qui prend le jeu pour modèle pour penser tout le social et le politique, c’est aussi parce que la société qu’il observe lui renvoie le spectacle d’un monde où chacun joue, dans toutes les classes sociales. Au XVIII

e siècle, c’est toute la littérature qui renvoie l’image d’une société en proie au jeu

4

Les travaux des historiens, comme le livre d’Olivier Grussi, « La Vie quotidienne des joueurs sous l’Ancien Régime à Paris et à la Cour » (Paris, Hachette, 1985), montrent à quel point le phénomène ludique tient à différents niveaux une place importante aux XVIIe et XVIIIe siècles. On peut se demander cependant si les gens jouent véritablement plus à cette période qu’au MoyenÂge ou à la Renaissance, ou si ce qui apparaît dans l’abondance des textes sur lesquels l’historien peut s’appuyer n’est pas plutôt une plus grande présence du jeu à la conscience d’époque, qui fait qu’on en témoigne, qu’on en écrit, qu’on s’en moque, qu’on s’en inquiète... Il est évidemment difficile de trancher. Toujours est-il que le jeu se constitue en phénomène de société à ce moment là.

. L’« Histoire de ma vie » de Casanova est à cet égard un témoignage exemplaire, dont on oublie souvent qu’il compte beaucoup plus de pages consacrées aux divers jeux qu’aux exploits amoureux, et que ceux-là sont tout autant le moteur des diverses aventures qui lui arrivent que ceux-ci. Par ailleurs, c’est aussi le moment où se diffusent des traités consacrés aux jeux, où des pièces de théâtre, comme ce « Joueur » que Diderot traduisit de l’anglais

5

C’est en septembre 1760 que Diderot termine la traduction de The Gamester, de Moore.

, mettent en scène les méfaits du jeu, où la vogue des échecs connaît un succès tel que le jeune Rousseau, à Chambéry, y succombe... Le jeu est un phénomène de société qu’il faut penser.

Simultanément, on voit se développer l’intérêt des savants pour les jeux, qui change le regard qu’on peut porter sur le phénomène ludique. Il s’agit des jeux de hasard et d’argent, comme on l’a dit, mais pas seulement. Ainsi, Leibniz peut-il considérer les jeux comme un des lieux où s’exprime librement l’intelligence humaine, et souhaite-t-il qu’on étudie les jeux de plus près, parce que l’activité ludique peut nous offrir des enseignements précieux pour perfectionner l’art d’inventer. Car, dans le monde clos du jeu, l’esprit humain se manifeste dans sa libre inventivité, il s’exerce à l’estimation des chances dans les jeux de hasard et d’argent, aux calculs et à l’analyse des combinaisons stratégiques dans ceux de réflexion, à la prévision des desseins de l’adversaire dans les jeux de conflit. Le jeu offre un espace privilégié où s’exerce l’intelligence humaine, à cause du plaisir qu’il suscite, qui attire, qui sait maintenir l’intérêt, et qui est le premier moteur de l’ingéniosité. L’esprit s’y exerce librement, sans les contraintes du réel et les urgences du besoin, il offre des conditions pures d’exercice de l’ingéniosité : « Les hommes ne sont jamais plus ingénieux que dans l’invention des jeux ; l’esprit s’y trouve à son aise » (à Rémond de Montmort, 17 janvier 1716). Plus d’un demi-siècle plus tard, les Encyclopédistes s’émerveilleront à leur tour de l’inventivité ludique et de la façon dont les joueurs font, au jugé, des estimations de probabilité qui demanderaient des heures au mathématicien rigoureux.

Enfin, il est clair qu’on assiste au XVIIIe siècle à un changement d’anthropologie philosophique, dont les œuvres de Rousseau et de Kant sont les exemples les plus manifestes. Cette mutation s’observe entre autres dans le regard porté sur l’enfant. En un sens, on peut dire à grands traits qu’on n’est plus enfant par défaut. L’enfant devient humanité à réaliser. Ce qui explique l’importance accordée à l’éducation. Du coup, il devient crucial de s’intéresser au jeu, activité de l’enfant par excellence, et de souligner à quel point il peut être une découverte de la liberté par soi-même, de la règle, du corps... Il s’agit d’un lieu exemplaire de l’apprentissage de soi par soi.

C’est cette évolution historique, doublée de l’héritage de l’esthétique et de l’anthropologie kantienne, qui fait que Schiller peut accorder au jeu la place qu’il lui accorde, et que, bien plus tard, nous pouvons nous intéresser sérieusement, en philosophes, au jeu. Nous avons appris à considérer que le jeu a une place essentielle dans la société et dans la constitution même de l’humain. Mais ce que cette histoire nous permet de comprendre, c’est que la façon dont nous l’avons appris nous a donné une façon d’approcher le jeu en philosophe qui est tout à fait particulière. C’est qu’à faire du jeu un paradigme pour penser tout l’humain, on finit par oublier le jeu réel, et par éviter soigneusement de s’interroger sur sa spécificité, voire même par ne pas vouloir s’en occuper, comme l’affirme Fink à la suite de Schiller

6

Schiller refuse de considérer « les jeux qui sont usités dans la vie réelle » (Op. cit., p. 221), et Fink précise explicitement que ce qui l’intéresse n’est pas « un aspect constatable du phénomène ludique tel que nous le connaissons dans la vie quotidienne » (Le Jeu comme symbole du monde, trad. H. Hildenberg et A. Lindenberg, Paris, Minuit, coll. « Arguments », 1966, p. 54).

. Sans doute, sans ce travail préalable, aurais-je fait peu ou prou la même chose. La prise de conscience de cet héritage m’a permis, d’une certaine façon, de me libérer de cet automatisme de l’idéal, et de m’interroger d’abord sur la nature de cette spécificité ludique.

Une définition philosophique du jeu

Il existe en effet un certain nombre d’analyses philosophiques (ou assimilées) du jeu, chez des auteurs bien connus, tels que Huizinga, Caillois, Henriot, qui manifestent une volonté de faire du jeu un modèle pour penser toute la société, ou tout le réel, ou tout l’être, ou tous les phénomènes humains... Huizinga a ainsi produit une analyse remarquable du phénomène ludique et a présenté une définition qui a servi de modèle à tous ses successeurs, mais c’est à dessein de montrer combien tous les phénomènes humains (l’art, le droit, la religion...) sont assimilables à des jeux. On dit souvent qu’une bonne définition doit définir tout le défini et rien que le défini. Mais il ne faut pas s’étonner si la définition du jeu par Huizinga ne définit pas seulement le défini, puisqu’elle a dès l’origine pour mission de pouvoir s’appliquer à d’autres choses. Il semblait intéressant, contre toute cette tradition du jeu-paradigme, de tâcher de comprendre ce qui peut être spécifique dans le jeu. Que disons-nous lorsque nous proposons à des amis : « On fait un jeu ? » (phrase que tout le monde comprend, et dont tout le monde comprend qu’elle désigne un champ d’actions possibles assez précis, qui n’englobe pas les pratiques religieuses ou juridiques). Que faisons-nous lorsque nous jouons à la belote, au ballon, aux échecs, à la roulette… ?

Or, pour rendre compte de ce qu’est le jeu, il fallait d’abord construire une définition qui ne soit pas simplement une addition de propriétés, mais qui permette de montrer de quelle façon toutes ces propriétés se déduisent du concept de jeu ainsi mis au jour. En effet, on peut dire que ces différentes propriétés étaient déjà bien cernées dans les différents ouvrages consacrés au jeu depuis Huizinga. La définition qu’il propose dans «

Homo ludens » est à cet égard exemplaire : « Le jeu est une action ou une activité volontaire, accomplie dans certaines limites fixées de temps et de lieu, suivant une règle librement consentie mais complètement impérieuse, pourvue d’une fin en soi, accompagnée d’un sentiment de tension et de joie, et d’une conscience, d’« être autrement » que la « vie courante ». Ainsi définie, la notion semble apte à englober tout ce que nous appelons jeu, à propos d’animaux, d’enfants et d’hommes adultes : performances d’adresse, de force, d’esprit, de hasard »

7

Huizinga J. Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, trad. C. Seresia, Paris, Gallimard, 1951, rééd. coll. « Tel », 1988, p. 58

. On le voit, toutes ces propriétés (la règle, la liberté, la fermeture, le plaisir...) sont simplement additionnées, sans qu’on comprenne comment elles peuvent aller ensemble. Or, aucune d’elles considérée séparément n’est spécifique au jeu, comme les différents critiques de Huizinga qui se sont intéressés au jeu après lui n’ont pas manqué de le souligner. Il fallait donc montrer le point central où se laisse déchiffrer la spécificité du jeu et dont peuvent se déduire ses différentes propriétés, dans leur spécificité ludique. Or, il avait été remarqué depuis longtemps (Kant en particulier avait insisté sur ce point) que le jeu se caractérise par la présence conjointe de la liberté et de la règle. Mais on ne s’était pas interrogé sur leurs rapports. C’est pourtant là que peut se décrire la spécificité du jeu. D’où la définition proposée dans « Jouer et philosopher » (1997) : « Le jeu est l’invention d’une liberté par et dans une légalité ».

Dans cette interrogation sur les rapports de la liberté et de la règle qui intéresse depuis longtemps les philosophes – et particulièrement ceux qui tâchent de penser le droit – le jeu offre un terrain d’étude paradoxal qui invite à un renouvellement de perspective. Ce qui est spécifique du jeu, c’est cette liberté produite par une légalité particulière, les règles du jeu, qui la produit comme une liberté déjà réglée. Pour qu’il n’y ait pas de confusion entre le concept métaphysique de liberté et cette liberté ludique spécifique, on désigne celle-ci sous le néologisme de « légaliberté ».

On peut ici donner un exemple qui précisera le sens de cette définition. Soit un individu quelconque, M. Untel, cadre dans une grande ville. Pour garder la forme, M. Untel veut faire « du sport ». Il va donc se rendre dans une de ces institutions spécialisées qui se sont multipliées dans les grandes villes ces dernières années, où un choix lui sera proposé pour occuper l’heure qu’il a prévu de consacrer à cette fin. Supposons qu’il puisse ainsi faire de la musculation ou du squash. Tout le monde accorde que, dans les deux cas, il s’agit de sports, mais que le choix de M. Untel va le porter soit vers une activité qui n’est pas un jeu et que personne ne considère comme telle, soit vers une activité qui est un jeu. De cet accord général témoigne bien le fait que l’usage ordinaire du langage nous fait dire que « M. Untel joue au squash entre midi et deux », mais jamais que « M. Untel joue à la musculation ». Que pouvons-nous tirer de cet exemple ? Que pouvons-nous apprendre de ce que tout le monde sait sans toujours en tirer toutes les conséquences ?

D’abord que jeux et sports sont deux ensembles présentant une surface d’intersection, mais qui ne se recouvrent pas totalement. De nombreux jeux ne sont pas des sports (la bataille navale, la roulette...), certains sports ne sont pas des jeux, comme ici la musculation, et certains sports sont aussi des jeux. Quand disons-nous d’un sport qu’il est aussi un jeu ? L’exemple qu’on vient de donner nous aide à le comprendre. Dans le cas de la musculation, l’activité existe avant la salle de musculation. Ses diverses installations sont inventées pour faciliter et rendre plus efficace une activité qui leur préexiste, et qui pourrait se pratiquer ailleurs et autrement. Il y a là un sport qui n’est pas un jeu. Dans le cas du squash, ce qui se passe est complètement différent. Si on ne peut pas pratiquer le squash chez soi, ce n’est pas parce que c’est trop petit ou parce que cela ferait trop de bruit. On ne peut pratiquer le squash que dans une salle qui répond à la définition de la surface de jeu telle qu’elle est donnée dans les règles du jeu. C’est la règle qui, en définissant l’espace de jeu, définit les règles qui vont présider à la construction des salles de squash dans lesquelles M. Untel pourra jouer au squash. De même, le temps de la partie est produit par la règle qui, en l’occurrence, fixe un nombre de points à atteindre, et non par la durée de l’heure creuse de M. Untel. De même, et pour les mêmes raisons, la règle définit les conditions de possibilité du fait même de jouer au squash (sinon, ce serait un autre jeu), du fait même d’être un joueur de squash. Il y a eu des gens musclés avant les salles de musculation. Il ne pouvait en revanche y avoir aucun joueur de squash avant les règles du squash. Nous comprenons à présent la différence que l’usage commun du langage soulignait déjà : même s’il y a sport dans les deux cas, il n’y a jeu que lorsque la règle préexiste à l’activité et la rend possible.

On peut montrer qu’il suffit pour s’en rendre compte de penser que la liberté du joueur d’échecs, qui est toujours libre de faire ceci ou cela (roquer ou non, bouger la tour ou le cavalier) dans la forme prescrite par la règle, n’a pas de sens avant la règle elle-même. D’une certaine façon, il faut dire que c’est la règle des échecs qui produit le joueur d’échec comme tel. Il en va de même pour la boxe : la différence entre la boxe et le combat de rue ne tient pas tant dans l’emploi des gants que dans le fait que les boxeurs, la situation, le temps et la forme de la rencontre sont produits par la légalité ludique qui définit la boxe possible. Les boxeurs eux-mêmes, en ce sens, sont des « objets ludiques », c’est-à-dire produits par les règles du jeu. La règle invente la liberté-du-joueur (la légaliberté) qui va à son tour être inventive dans le cadre qui la produit et qui la rend possible.

De même, on s’est souvent interrogé sur l’activité imaginaire déployée dans le jeu, en se demandant quelle est la différence entre un récit d’imagination (fable, conte, roman) et un jeu qui fait intervenir des situations imaginaires comme les cow-boys et les indiens des enfants. Or, il est facile de montrer que la fiction dans le jeu, le fameux « on dirait que... » (on serait des indiens), n’est pas le début d’une histoire, n’est pas du tout l’équivalent à un « il était une fois », mais est bien plutôt l’énoncé d’un ensemble de régies d’action, ensemble qui est ouvert de façon interne (on peut ajouter qu’on est des Comanches ou des Apaches, qu’on est les alliés des Tuniques Bleues ou pas) mais clos sur lui-même (on ne peut pas faire intervenir un mousquetaire dans le jeu – et par conséquent les bâtons, dans le jeu, ne pourront être utilisés comme des épées, mais seulement comme des arcs, ou comme des lances – on voit par là comment le « on dirait que... » est en fait l’énoncé d’un ensemble de règles d’action, l’énoncé d’une forme particulière de ce qu’on peut appeler « contrat ludique »). Le linguiste Émile Benveniste écrivait : « C’est le jeu qui détermine les joueurs et non l’inverse. II crée ses acteurs, il leur confère place, rang, figure ; il règle leur maintien, leur apparence physique, et les faits selon les cas morts ou vivants ». Aux petits indiens, au casino, dans les jeux de rôles, au Go, il se passe quelque chose qui n’existe nulle part ailleurs (ce qui explique la fascination des romanciers pour le monde du jeu) qui est que celui qui entre dans le monde du jeu abandonne sa liberté à l’entrée, pour la troquer contre la légaliberté produite par la légalité ludique.

Ces points une fois établis, il est alors possible d’aller d’une interrogation sur les conditions de possibilité du jeu à une investigation relative aux conditions dans lesquelles le jeu s’exerce. Il faut d’abord étudier le fonctionnement des jeux comme structures productrices. Deux modèles complémentaires étudient la productivité de la structure, l’approche qu’il est convenu de qualifier de « structuraliste », et l’approche économico-mathématique, qui est structuraliste en un sens plus large, puisqu’elle vise à comprendre comment la règle d’un jeu est génératrice d’une structure (l’arbre d’actions possible) qui permet de formaliser l’agir « rationnel ». Il faut ensuite s’intéresser à la question de la compétence, se demander ce que doit être un individu pour être capable de jouer. De ce point de vue, le théoricien du jeu peut reprendre certaines des analyses de ce qu’est la compétence linguistique (les théoriciens du langage ayant souvent eux-mêmes recours à l’analogie du jeu). La distinction faite par Searle entre les règles régulatives et les règles constitutives est ici une aide précieuse. Enfin, il faut essayer de comprendre de quelle façon, une fois les règles du jeu intégrées (stade primordial sans lequel le jeu n’est pas possible), nous les faisons fonctionner. L’intelligence ludique peut être alors analysée comme une appréciation de tendances. On peut alors réinterpréter l’agir ludique à l’aide des catégories de la philosophie classique, sous le thème de la prudence. La conduite ludique s’avère être un type particulier de conduite prudentielle dans ces structures à produire du risque que sont les jeux : les règles produisent un espace d’indétermination dans lequel la légaliberté trouve son lieu d’exercice.

On peut alors montrer comment les caractéristiques du jeu se déduisent de la définition, et comment elle permet de les comprendre dans leur spécificité ludique. Un point avait été souvent observé, aussi bien chez Huizinga que chez des psychologues comme Château : il s’agit de ce qu’on peut appeler la clôture ludique. Elle s’explique par le fait que le jeu n’existe qu’en tant que l’espace et le temps du jeu sont formés – et par là fermés – par les règles qui les définissent. Cette idée est souvent un des éléments importants des romans qui prennent le jeu pour thème principal, comme « Le Joueur » de Dostoïevski, « Le Joueur d’échecs » ou « Vingt-quatre heures de la vie d’une femme » de Zweig, ou encore, d’une façon très différente, « W ou le souvenir d’enfance » de Perec. Formés par la règle, l’espace du jeu est relationnel et le temps du jeu est séquentiel. Ainsi, ce qui fait la différence entre un terrain de football et un pré à vaches n’est pas la qualité de l’herbe : les règles relatives au terrain de football définissent non seulement les limites du terrain mais encore les relations dans cet espace. Elles produisent ce terrain comme un espace qualitatif, en définissant une surface de réparation, des lignes de touche, les côtés respectifs des deux équipes. Ces espaces ne sont plus neutres, mais deviennent qualifiés par ces relations (le terrain adverse n’a de sens que dans la relation d’adversité). La règle du hors-jeu, par exemple, montre bien qu’il s’agit ici des relations entre joueurs dans l’espace occupé. De même, le temps de la partie est un temps séquentiel, qui acquiert par là des qualités : ouverture (temps d’observation, de placement, d’intimidation), fin de partie (urgence des dernières minutes, dernières forces à jeter en jeu...). C’est en partie ce temps qualifié qui fait la capacité du jeu à nous distraire du temps indifférencié du désœuvrement. La règle fondatrice produit la clôture ludique, qui définit un temps et un espace clos : par là, le jeu peut apparaître comme créant, à l’intérieur de la vie courante et avec sa matière même, un monde à part, dedans-dehors, qui est un des éléments fascinants du phénomène ludique.

Si c’est un monde, alors il faut y entrer : c’est le sens de ce contrat ludique par lequel les participants entrent dans le jeu (c’est en ce sens que Huizinga parlait d’activité volontaire). Il est explicite lorsqu’on participe à un tournoi, ou lorsqu’on entre dans un casino. Il est tacite dans la plupart des jeux d’enfants (ce qui explique qu’il y faille souvent négocier en cours de partie sur ce que l’on a le droit de faire). Dans les jeux de concurrence et de conflit, ce contrat ludique prend tout son sens : il dit la création de deux légalibertés adverses, dont chacune a pour condition de survie dans le jeu l’élimination de l’autre.

C’est que le jeu crée chaque légaliberté comme un

conatus spinoziste : volonté de persévérer dans son être et d’augmenter sa puissance d’agir. À la roulette, par exemple, cette puissance d’agir se matérialise dans le nombre de plaquettes possédées, qui représente la marge de manœuvre du joueur, qui va travailler à se maintenir dans le jeu et à l’augmenter si possible

8

Leibniz, dans l’étrange projet d’une institution à mi-chemin entre la cité des sciences et un casino qui est donné en annexe du « Jeu de Pascal à Schiller », souligne déjà, à une époque où leur usage est très loin d’être généralisé, l’intérêt qu’il y a à faire jouer les joueurs avec des « marques » plutôt qu’avec de l’argent, « ce qui fait jouer les gens plus aisément » (p. 121)

. Les jeux de concurrence sont des jeux dans lesquels la règle organise un conflit des puissances d’agir tel que chaque joueur ne peut persévérer dans son être ludique qu’en réduisant celle de l’autre. À l’inverse, les jeux de collaboration sont ceux où chaque puissance d’agir doit travailler, pour se maintenir dans son être, à ce que toutes se maintiennent. Cette notion de

conatus aide à comprendre ce qu’il peut y avoir de spécifique dans le plaisir ludique. Certes, tout jeu est une somme de plaisirs différents, joie de la dépense dans l’un, de l’excitation dans l’autre, de l’activité intellectuelle dans un troisième, mais il y a bien un plaisir spécifique qui donne sa tonalité au jeu, qui fait qu’il ne procure pas le même plaisir que d’autres distractions, et qui tient à ce conatus ludique. Tout ce qui accroît la puissance d’agir de notre légaliberté dans le jeu nous réjouit. « La clôture ludique instaure un temps séquentiel et un espace relationnel qui forment le monde spécifique dans lequel existent (et éventuellement s’affrontent) les légalibertés. L’exercice par lequel la légaliberté se maintient dans l’existence dans son monde (et par là même maintient son monde) n’est pas le seul élément, mais constitue la composante spécifique du plaisir ludique »

9

Je me permets de citer les dernières lignes, synthétiques, du dernier chapitre de Jouer et philosopher, p. 249

.

En conclusion, sur la base des éléments brossés à grands traits dans cette présentation, dont on voudra bien excuser la rapidité, on aura compris qu’il s’agit dans ce travail de dire ce qui fait la spécificité du jeu. On peut se demander, comme souvent en philosophie, à quoi cela peut bien servir. Il ne faut pas rougir de cette question, à la condition bien sûr qu’elle ne serve pas à dissimuler un mépris pour toute dimension réflexive. D’une part, il n’est sans doute pas totalement inutile d’essayer de mieux comprendre, d’une façon plus précise, ce qu’on sait déjà d’une certaine façon sans le savoir vraiment de façon explicite : les activités d’éclaircissement permettent souvent, malgré la lenteur apparente des démarches, d’éviter de bien plus longs faux débats, et de construire d’autres réflexions sur des fondements plus sains. D’autre part, dans le cas particulier du jeu, l’exploration de ses dimensions spécifiques (tout ce que nous savons déjà lorsque nous proposons « on fait un jeu ? »), permet de mieux comprendre en quoi l’univers ludique est une forme particulière de culture, avec ses richesses, ses histoires, ses points culminants et ses lieux communs. On peut alors décrire et, si on le souhaite, défendre le jeu comme culture. Mais évidemment, c’est une autre histoire…

Colas Duflo

Université Jules Verne de Picardie, Amiens

Hasard et duplicité1

Ce texte a également fait l’objet d’un article dans la revue Psychotropes 2007, vol. 13, n° 3-4, p. 77-96.

Nous mettons en évidence dans cette communication les liens profonds entre la pratique des jeux de hasard et la constitution des probabilités comme discipline mathématique au XVIIe siècle. En chemin nous évoquons brièvement les façons fort différentes dont la notion de hasard est perçue par ses « utilisateurs », avant d’entamer le long périple temporel séparant la première loterie centralisée (Loterie de l’École Militaire) sous Louis XV du Rapido de la Française des jeux.

Naissance des probabilités et jeux

À bien des égards, le dé n’est pas seulement l’origine étymologique du mot « hasard »

2

Hasard : substantif masculin. Mot d’origine arabe (az-zahr : le dé) apparu en français via l’espagnol azar. A d’abord signifié jeu de dés avant de désigner plus généralement un événement non prévisible, sans cause apparente (les hasards de la vie) et, par extension, le mode d’apparition d’événements de ce type (ex. : En passant par hasard…).

, il est aussi directement à l’origine de la naissance du calcul des probabilités. En effet, on semblait s’ennuyer ferme dans les cours royales aux XVI et XVII

e siècles, alors pour tuer le temps, que ce soit en Toscane ou à Versailles, on jouait aux dés. On jouait de l’argent évidemment, sinon l’ennui se serait ajouté à l’ennui. Et certains se mettent à réfléchir aux moyens d’être plus malins que les autres. Les deux problèmes qui suivent sont de ces cogitations, et peuvent être considérés malgré leur apparente futilité comme parmi les premiers problèmes de probabilités en tant que tels :

• question du prince de Toscane à Galilée (1554-1642) : les nombres 9 et 10 s’écrivent d’autant de façons différentes comme somme de trois nombres compris entre 1 et 6... Pourquoi, lorsque l’on lance trois dés, leur somme fait-elle plus souvent un total de 10 que de 9 ?

• question du Chevalier de Méré (1610-1685) demandant à son ami Blaise Pascal (1623-1662) : est-il plus probable d’obtenir un 6 (au moins une fois) lors de 4 lancers d’un seul dé qu’un double 6 (au moins une fois) lors de 24 lancers de deux dés (faire sonner les dés) ?

Outre les liens historiques entre probabilités et jeux de hasard, ceci met en évidence le fait que les probabilités en tant que discipline mathématique sont nées relativement tardivement en comparaison d’autres branches, comme la géométrie, l’arithmétique et, dans une certaine mesure l’analyse (théorie des fonctions).

Question du prince de Toscane à Galilée

Lorsque l’on lance trois dés (sous-entendu non pipés et indistinguables), il y a, comme l’avait noté le prince de Toscane, autant de façons d’écrire 9 et 10 comme somme des trois dés. En effet, une façon est alors symbolisée par un triplet croissant de trois chiffres inférieurs ou égaux à 6 dont la somme vaut respectivement 9 ou 10. Or :

Les résultats possibles au terme du lancer de trois dés peuvent être représentés comme des triplets (ordonnés) de trois nombres compris entre 1 et 6. Il y a donc selon cette façon de compter 63 = 216 sorties possibles. On notera qu’en procédant ainsi chaque dé correspond à une « position » dans le triplet.

Dans le cas d’une somme égale à 9, on obtient donc :

En effet, si les trois nombres de la somme sont distincts deux à deux, il y a 3 choix possibles pour le premier dé, deux pour le deuxième, et 1 pour le troisième, soit 6 = 3 × 2 × 1 façons d’obtenir 9 comme somme de ces trois nombres. Si la somme est obtenue comme somme de deux nombres distincts, l’un étant utilisé deux fois, on n’a le choix que de la position du nombre non répété, soit 3 choix possibles. Et si 9 est obtenu comme somme de trois fois le même nombre, il n’y a qu’une façon d’arriver à ce résultat. D’où le résultat obtenu.

Dans le cas de 10, on obtient donc par les mêmes arguments :

Le prince de Toscane avait vu juste ! On en déduit aussi qu’il avait lui une intuition instinctive de la loi des grands nombres et surtout beaucoup de temps à perdre...

Question du Chevalier de Méré à Pascal

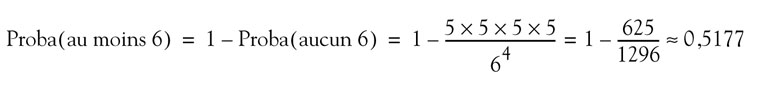

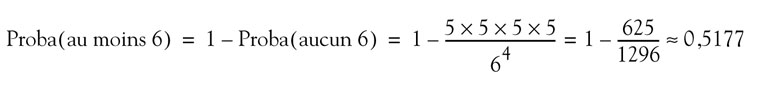

Lorsque l’on lance quatre dés (non pipés), il y a 64 résultats possibles, tous équiprobables. Il est plus aisé de dénombrer les lancers ne comportant aucun 6, c’est-à-dire l’événement contraire, d’où, presque immédiatement :

On lance deux dés : 62 = 36 résultats possibles. On lance ces deux dés 24 fois, il y a donc 3624 ≈ 2,245226.1027 résultats possibles (équiprobables si les dés sont non pipés).

Alors

3

Signalons pour mémoire que, vu les ordres de grandeur en jeu, Pascal a sans doute eu recours aux premières tables logarithmes pour finaliser son calcul... Coup de chance, le mathématicien écossais John Neper (ou Napier, 1550-1617) les avait inventés et tabulés quelques années plus tôt, en 1614. Ce qui fit la fortune... de l’un de ses collaborateurs – qui participa au calcul explicite – qui les diffusa de par le monde (notamment parmi les assureurs, grands consommateurs de calcul, déjà...). La révolution que les logarithmes apportèrent en termes de capacités de calculs à l’époque est en tous points comparable à celle induite par l’invention des ordinateurs ou plutôt celle des micro-ordinateurs diminuant drastiquement le coût des calculs dans une proportion que les contemporains ne pouvaient même pas imaginer quelques années auparavant.

:

Forts d’une réponse numérique exacte et précise aux questions qu’ils avaient posées, le Chevalier et le Prince pouvaient engager des paris avec d’autres joueurs sur ces jeux. En pariant systématiquement sur la configuration la plus probable, la loi des grands nombres (et le temps...) leur permettaient de tirer un bénéfice financier du léger biais dont eux seuls avaient connaissance (hormis leurs conseillers mathématiques qui n’étaient sans doute pas dans les parages). L’idée d’une telle stratégie de jeu sous-tend cette fois une intuition de la notion d’espérance mathématique, quantité qui, dans un jeu de hasard, s’exprime comme le produit des gains par leur probabilité d’occurrence, sommé sur tous les gains possibles.

En fait, les jeux de hasard agitaient de façon encore plus profonde les précurseurs des probabilités que sont Pascal et Fermat (1601-1665) puisqu’ils entamèrent à partir de 1654 à l’initiative du premier une longue correspondance initialement motivée par le problème de la répartition des mises et que l’on peut considérer comme les premières contributions théoriques au calcul des probabilités. Ce problème, fort discuté à l’époque, toujours pour les mêmes raisons, consistait à déterminer la répartition équitable des mises entre les participants d’un jeu de hasard lors d’une interruption prématurée de la partie. Au départ, Pascal avait soumis à Fermat une solution qu’il avait apportée au problème. Plusieurs savants éminents de l’époque avaient cru y apporter des solutions qui se révélèrent fausses. En langage moderne – et si l’on raisonne en moyenne – la réponse est immédiate : les mises doivent être réparties au prorata des probabilités que chacun des participants a de gagner à l’instant de l’interruption. Problème : à l’époque, le concept de probabilité restait à inventer. Et effectivement, dans cette correspondance publiée en 1679, la notion de probabilité (comme nombre compris entre 0 et 1) mais aussi d’espérance mathématique sont clairement employées, sans jamais s’extraire cependant d’un contexte numérique. L’origine précise de l’espérance mathématique est elle à trouver dans le texte fameux du pari de Pascal

4

Dans le recueil des Pensées, pensée no 233 de l’édition Brunschvig.

. Son but était de démontrer aux libertins qu’ils avaient en tout état de cause intérêt à croire en Dieu. Le philosophe et mathématicien y introduit le concept fondateur d’espérance mathématique consistant à multiplier un gain (la quantité finie des plaisirs terrestres versus la quantité infinie des plaisirs apportées d’une vie paradisiaque et éternelle) par la probabilité que Dieu existe, que l’on peut supposer arbitrairement petite mais que l’on ne peut pas affirmer n’être pas strictement positive, quelle que soit l’intensité de son incroyance.

Quelques dates-clés

Il n’est pas dans notre propos de retracer en détail l’histoire des probabilités mais, brossons-en néanmoins les grandes étapes pour fixer les idées. L’Histoire commence donc par la correspondance Pascal-Fermat à partir de 1654. Puis, première pierre angulaire, la loi (faible) des grands nombres est établie par Bernoulli (Jacques 1er, 1654-1705) et publiée à titre posthume dans l’ouvrage Ars conjectandi en 1713. Cette première version de la loi des grands nombres est établie par des méthodes de dénombrement dans le cadre du jeu de Pile ou Face équilibré : Bernoulli démontre que lorsqu’on lance indéfiniment une pièce de monnaie équilibrée, on observe peu à peu que les fréquences d’apparition de pile et de face convergent vers 1/2, probabilité a priori d’obtention de pile ou face. Diverses généralisations auront lieu au fil du temps jusqu’à la version moderne qui étend ce comportement à la répétition indéfinie et indépendante d’un phénomène aléatoire quelconque.

Le second étage de la fusée probabiliste est ce que les spécialistes appellent de façon particulièrement absconse le théorème central limite qui n’est autre que la description de la vitesse à laquelle les fréquences empiriques s’approchent de la probabilité a priori de l’événement aléatoire reproduit indépendamment. C’est une mesure des fluctuations autour de la moyenne qui se révèle suivre une loi probabiliste appelée (pour cette raison d’ailleurs) loi normale ou gaussienne. C’est Abraham de Moivre qui met le phénomène en évidence, toujours dans le cas du jeu de Pile ou Face équilibré. Carl Friedrich Gauss (1777-1855) généralisera ce résultat dans le cadre plus général de l’analyse des incertitudes dans les mesures physiques. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’encore aujourd’hui la loi normale est portée à la connaissance de beaucoup d’entre nous, sous la forme d’une séance plus ou moins appréciée de travaux pratiques de Physique consistant à consigner un grand nombre de mesures de la distance focale d’un lentille convergente pour faire apparaître la célèbre courbe en cloche. Les sciences humaines s’en sont aussi emparées, notamment dans les années 1970 avec le livre pour le moins controversé intitulé la « bell curve » et qui prétendait démonter à partir de la répartition statistique des résultats obtenus lors de test de QI que les différentes minorités ethniques n’étaient pas dotées de la même intelligence. Ce qui évidemment en disait plus long sur les tests que sur les gens que l’on y soumettait.

D’autres grands contributeurs des probabilités sont apparus au fil des ans, notamment Laplace, Poisson en France, mais, on peut néanmoins marquer la naissance de la théorie moderne des probabilités au début du XXe siècle avec Émile Borel (avec les applications probabilistes de la théorie de la mesure vers 1900) puis Andreï Kolmogorov qui posa aux environs de 1930 les bases axiomatiques du calcul des probabilités tel qu’il existe aujourd’hui.

À propos, le hasard existe-t-il ?

Il s’agit d’une controverse éternelle, qui paradoxalement intéresse peu le probabiliste. Lancer les dés, c’est faire de la mécanique du solide, point de hasard là-dedans, sauf que la sensibilité des dites équations aux conditions initiales est telle qu’il est impossible de contrôler le comportement du dé et qu’une modélisation aléatoire est plus efficace. Au temps des babyloniens, dans la haute Antiquité, les éclipses et les comètes furent un temps considérées comme des phénomènes aléatoires ce que tout détenteur du calendrier des postes peut démentir sans peine aujourd’hui. Fort de ma quarantaine bien tassée, je suis né comme un phénomène aléatoire pour mes parents : ils ignorèrent durant toute la grossesse quel serait le sexe de leur enfant. Échographie aidant, mes enfants ont été des filles et des garçons bien avant de sortir du ventre de leur mère. Dans un autre registre, la mécanique quantique a donné lieu à une controverse de titans quant à son caractère irrémédiablement aléatoire : un électron a-t-il une position au sens commun du terme ou celle-ci est-elle par nature une distribution de probabilité dans l’espace ? L’interprétation de Copenhague de Bohr va dans ce sens quand Einstein proclame « Dieu ne joue pas aux dés » et imagine un système de variables cachées pour cacher cet aléa qu’il ne saurait voir. L’expérience menée par Alain Aspect et son équipe dans les années 1980 tranchera en faveur du premier même si certains ne furent jamais convaincus, de Broglie, notamment.

Autre domaine où chacun de nous peut se poser la question : celui de la reproduction sexuée et de son cortège de spermatozoïdes. Les chanteurs attendris imaginent parfois la conception comme une course bien troussée :

De Ruth ou de Moïshé, lequel a eu l’idée ?

Qu’importe j’ai gagné la course, et parmi des milliers

Nous avons tous été vainqueurs, même le dernier des derniers,

Une fois au moins les meilleurs, nous sommes nés.

(Bonne idée, JJ Goldman/JJ Goldman, En passant, Columbia, 1998)

Mais pour les généticiens, c’est tout le contraire d’une compétition, c’est une loterie qui a pour fonction de maintenir le réservoir génétique de l’espèce. Le patrimoine génétique d’un être humain est constitué de 23 paires de chromosomes. Chaque cellule sexuelle contient 23 chromosomes (un de chaque paire). Un couple peut donc produire :

223 × 223 = 246 7.1013 = 70 000 milliards de combinaisons

Finalement, cette analogie nous ramène à notre sujet, les jeux de hasard.

Brève histoire de la Loterie

À Gênes, au XVIe siècle, le Conseil de la Cité comporte 90 sénateurs. Cinq d’entre eux sont tirés au sort pour diriger la Cité. Cette règle suscite dans la population des paris sur les notables désignés, les gains étant fonction du nombre de coïncidences avec les sénateurs effectivement désignés.

Bendetto Gentile a l’idée de remplacer les noms par 90 numéros : il crée le premier Loto ! L’extrait simple, l’ambe (double), le terne, le quaterne, la quine sont les noms donnés aux différents niveaux de gain. Il y a donc 43 949 268 combinaisons possibles, et environ une chance sur 4 de gagner quelque chose à ce Loto.

Casanova (de Seingalt) (que l’on ne présente pas) propose l’idée au Contrôleur Général de Boulogne, Ministre de Louis XV qui crée la Loterie de l’école Militaire, le 15 octobre 1757, fédérant et centralisant au profit de l’état central les différentes loteries existant à l’époque en France. Le jeu est « rationnalisé », on ne parie que sur 2 ou 3 coïncidences, soit :

La loterie devient Loterie Royale le 30 juin 1776 sous Louis XVI et marque un retour à la loterie de Benedetto Gentile (fréquence bi-mensuelle). La loterie est supprimée sous la Révolution le 25 Brumaire an II (15.11.1793) pendant la Terreur pour des raisons morales. Puis elle est rétablie en septembre le 9 Vendémiaire an VI (30.09.1797) par le Directoire sous la contrainte budgétaire. Elle prend sans surprise le nom de Loterie Impériale sous l’Empire. Mais elle suscite des détracteurs acharnés (Mirabeau, Necker, Talleyrand...), elle est supprimée en 1835 puis mise hors-la-loi le 21 mai 1836. C’est la première mort de la Loterie. Elle renaît néanmoins de ses cendres le 31 mai par décret ministériel (sous l’égide du Conseiller d’état Henri Mouton), pour prendre, enfin, le nom de Loterie nationale.

Le 1er tirage a lieu le 7 novembre 1933 au Trocadéro. Le gagnant du gros lot (5 millions de francs de l’époque) est coiffeur de Tarascon : Paul Bonhoure avait acheté le bon billet 18414 de la série H. Il s’agit d’une véritable loterie au sens classique du terme : vente de tickets pré-imprimés, par tranches avec des gains croissants en fonction du nombre de chiffres en coïncidence avec le numéro tiré au sort. La Loterie nationale connaît son apogée en 1958, puis décline lentement. Entre-temps, un concurrent redoutable est né : le Tiercé.

Loto national : de la SLNLN à la FDJ

Le Loto national naît le 9 mai 1976, comme jeu d’accompagnement du tirage de la Loterie nationale.

1er tirage : 15-27-31-33-36-48 et 34

Aucun gagnant aux 1er et 2e rangs (voir ci-après, mais deux nombres consécutifs dans le tirage). Ce jeu va marquer un tournant dans la gestion des jeux de hasard et d’argent en France. On va en quelques années passer de la Loterie nationale à vocation socio-compassionnelle (« Gueules cassées »…) à une logique purement économique à base de marketing agressif, fondée sur un matraquage télévisuel sous forme de spots publicitaires bien conçus et de slogans qui se révèlent dévastateurs (« 100 % des gagnants ont testé leur chance »...). Le Loto, c’est un peu la panacée fiscale : on fait payer par les joueurs un impôt volontaire. Tout le monde a des raisons d’être satisfait : l’État engrange, le joueur rêve, et l’abstinent se doit d’être un contribuable reconnaissant puisque d’autres paient ses impôts à sa place (certes en partie seulement).

Et effectivement là, la machine s’emballe, publicité télévisuelle aidant :

• chiffre d’affaire de la Société de la Loterie nationale et du Loto national (SLNLN) en 1976 : 2 jeux et 327 millions d’euros (2,15 milliards de francs) ;

• chiffre d’affaire de la SLNLN en 1987 : 17,5 milliards de francs. Le Loto reste la pièce maîtresse de l’édifice avec 65 % du chiffre d’affaire. La Loterie nationale est comateuse ;

• chiffre d’affaire de la Française des jeux (FDJ) en 2005 : environ 8,9 milliards d’euros (multiplié par 27 depuis 1976) pour 30 jeux.

Entre-temps, la SLNLN a changé de statut, devenant France-Loto en 1989 (société détenue à 72 % par l’État). La mutation était engagée depuis 1988 avec pour but d’améliorer le rendement des activités de jeu pour l’État et d’assouplir l’usage des revenus qu’il en tire (qui étaient auparavant « fléchés » vers diverses grandes causes nationales un peu comme la Vignette automobile dans les premières années). En contrepartie, la société devient peu ou prou une société ordinaire. Pour en savoir plus, on peut se reporter au site de la FDJ

5

qui est intarissable de détails et d’anecdotes sur ses ancêtres et sur elle-même.

En 1989, le premier jeu de grattage est lancé (Cash) avec 100 000 francs comme gros lot à la clé pour une mise de 10 francs. On peut enfin jouer compulsivement comme sur les machines à sous que Charles Pasqua venait juste d’autoriser deux ans auparavant (en 1987) dans les casinos. Le « comme » est sans doute malvenu car il n’y a pas (encore) de casinos à chaque coin de rue.

En 1991, dans la foulée d’un plan social qui divise les effectifs par deux (soit 500 personnes au final), l’entreprise devient la Française des jeux (FDJ). Pour le grand public, l’événement marquant est le lancement du Millionnaire et son « Je passe à la Télé » qui apparaît comme une quintessence, un nirvanah puisque l’on réalise deux rêves à la fois : passer à la Télé et devenir millionnaire (en francs). Auparavant, il a fallu gratter et gratter encore.

Quelques réponses indiscrètes sur le Loto

Pour mieux comprendre les quelques lignes qui suivent, il est utile de savoir que dans une collection de n objets, il y a :

Ainsi, il y a

façons de tremper trois doigts dans un pot de confiture.

Règles

Il faut :

• cocher 6 numéros parmi 49 ;

• valider la grille pour un ou deux tirages consécutifs, le mercredi ou le samedi ;

• lors d’un tirage, on tire 6 boules numérotées parmi 49 d’une sphère transparente animée de mouvements gyroscopiques. Puis on tire 1 boule supplémentaire, le numéro complémentaire.

Probabilités de gain

Les rangs :

• Rang 1 : 6 bons numéros (identiques au tirage) ;

• Rang 2 : 5 bons numéros et le numéro complémentaire ;

• Rang 3 : 5 bons numéros ;

• Rang 4 : 4 bons numéros et le numéro complémentaire ;

• Rang 5 : 4 bons numéros ;

• Rang 6 : 3 bons numéros et le numéro complémentaire ;

• Rang 7 : 3 bons numéros.

Tableau I Résultats par rang

|

(Attention au numéro complémentaire !)

(Attention au numéro complémentaire… bis !)

(Attention au numéro complémentaire… ter !)

|

Il y a :

combinaisons dont : 260 624 combinaisons gagnantes soit environ :

chance(s) de gagner… comme à la Loterie Royale sous Louis XVI.

L’espérance de gain brut est de 50 % des mises environ (fluctue à la marge) ; l’espérance de gain net est de 50 euros de perte pour 100 euros misés.

Un détour par les jeux de casino : de 2 à 10 euros de perte moyenne pour 100 euros misés. Dans les jeux casinos, plus la mise unitaire est élevée, plus le taux de retour moyen est élevé. On perd en moyenne plus à la Boule, sorte de roulette qui fait antichambre dans les salles de jeux, qu’à la Roulette.

Quelques expériences de pensée

Pour se représenter les paramètres qui régissent un jeu de hasard et d’argent tel que le Loto, les chiffres bruts ne sont pas parlants. Il faut trouver des analogies avec des événements de la vie. Tentons l’expérience.

On adopte la stratégie suivante : à chaque tirage, on valide deux grilles (distinctes), soit 8 grilles par semaine (2 grilles car cela a longtemps été le minimum réglementaire). Qu’advient-il au fil du temps ?

• temps d’attente moyen du « gros lot » (gain au rang 1) : 336 siècles 17 ères chrétiennes ;

• temps d’attente moyen du « demi-gros lot » (rang 2) : 56 siècles ;

• temps de retour d’une combinaison donnée : 672 siècles.

À titre de comparaisons : un conducteur a 7/10 000 chances de se tuer en voiture dans l’année si bien que, même s’il était biologiquement immortel un automobiliste mourrait en moyenne à 1 400 ans dans un accident de voiture. De même, la probabilité pour une femme de mourir en couches est malheureusement, y compris dans les pays développés, plus de 10 fois supérieure à celle de gagner au Loto au premier rang. Et dire que les joueurs sont souvent superstitieux !

Gagner au Loto à chaque tirage ?

Question : combien doit-on valider de grilles à 6 numéros pour être certain de gagner à chaque tirage ? Question saugrenue ? Les auto-proclamés systémistes en ont inondé les boîtes aux lettres et les kiosques pendant des années de listes de telles grilles-miracles.

Traduction mathématique : quel nombre minimum de combinaisons de 6 numéros doit-on cocher de façon à « contenir » toutes les combinaisons possibles à 3 numéros ? Et comment accéder à ces combinaisons ? Il s’agit en fait d’une question très difficile à résoudre mathématiquement parlant et à dire vraie encore ouverte à ce jour : personne n’a démontré que la meilleure solution connue était optimale. Ce record est de 174 grilles à 6 numéros (voir Pagès, 1999 pour une solution explicite pouvant être mise en œuvre par tout joueur motivé).

Ces officines de prétendus « systémistes » vendent des listes-miracle à 193 puis, étrange coïncidence à 174 numéros, construites à partir d’un chiffre de la chance (l’ensemble pour 300 francs environ à la fin des années 1990, soit 45 euros)... Le chiffre de la chance provient du fait qu’il existe un degré de liberté permettant de décider a priori quel numéro sera le plus souvent utillisé dans la liste de combinaisons.

Détail bon à savoir : lorsque l’on joue une liste à 174 combinaisons « toujours gagnante », on perd en moyenne et comme d’habitude la moitié de ses mises. Sauf que là, on a investi beaucoup (achat de la liste, validation des 174 grilles…).

Revue partielle des succès récents de la FDJ

Gagner à Euromillions

Le dernier avatar majeur de la FDJ en matière de Loto, c’est Euromillions. Un Loto (à double-grille) mais à l’échelle européenne ! Démarré avec trois pays (France, Espagne, Royaume-Uni), il englobe aujourd’hui une bonne partie de l’Europe occidentale sous l’égide de la FDJ.

Il existe cependant une recette infaillible pour gagner à Euromillions que je ne résiste pas à vous livrer ; chacun pourra ainsi faire une bonne action en refilant le tuyau aux accros de son entourage :

• ingrédients : un avion privé, un parachute, l’annuaire téléphonique de l’Allemagne, un papier et un crayon ;

• procédure : s’arrimer au parachute et monter dans l’avion ; décoller et demander de mettre le cap sur l’Allemagne ; choisir au hasard un nom dans l’annuaire ; le noter soigneusement accompagné de son numéro de téléphone sur son papier avec son crayon ; ouvrir à nouveau l’annuaire au hasard et demander au pilote d’ouvrir la porte dans le nombre de minutes correspondantes au numéro de la page que l’on a sous les yeux ; sauter à son signal ; profiter de la chute libre puis ouvrir son parachute ; atterrir, replier son parachute et avancer droit devant soi ; saluer le premier passant que vous croisez, lui demandez poliment son nom et son numéro de téléphone.

Le moment de vérité :

• vous avez de la chance, ce sont précisément les coordonnées que vous aviez notées dans l’annuaire ! Ça y est, c’est arrivé, enfin... vous avez gagné le gros lot à Euromillions !

• pas de chance ! Ce n’était pas lui ! Mais qu’importe, vous reprendrez l’avion la semaine prochaine...

Pour mieux comprendre la recette ci-dessus (y compris son caractère un peu approximatif), il faut se pencher brièvement sur la règle du jeu de l’Euromillions. Elle reste simple bien que comportant deux étages : il faut cocher 5 « cases » parmi 50 et 2 « étoiles » parmi 9. Chaque bulletin comporte donc deux grilles et non une comme au Loto.

Un rapide calcul, analogue à celui détaillé pour le Loto « national », montre qu’il existe donc une combinaison gagnante au tirage pour : 76 275 360 combinaisons distinctes.

D’où la comparaison (approximative) avec l’Allemagne qui compte cependant 81,5 millions d’habitants. Il existe évidemment des gagnants à des rangs inférieurs comme au Loto et dont nous ne parlons pas ici.

Gagner au grattage : le Végas

Le Végas est un jeu de grattage, l’un des gros succès de la FDJ de ces dernières années sur ce créneau. Peu importe la mécanique du jeu, intéressons-nous un instant à la structure des gains.

Principe du jeu

D’après le décret du 12 septembre 2004 :

• un « bloc » est constitué d’un rouleau de 500 000 tickets, réparti en 10 000 bandes de 50 tickets ;

• un ticket est vendu 3 euros (soit 1 500 000 euros le bloc) ;

• il y a 117 197 tickets gagnants dont 7 697 lots significatifs ( 20 euros dont 1 de 40 000 euros) et 109 500 petits lots (de 3 à 10 euros) ;

• redistribuant 1 020 500 euros, soit 67 % des mises.

Principe d’addiction

Ce jeu, comme tous les autres jeux de grattage, adopte une structure de gains en trois segments, fruit d’un principe marketing dont le but évident est de créer une addiction chez le joueur.

Le gros lot pour le passage à l’acte : on crée l’envie de jouer, généralement à distance (via la télévision, la radio, le journal quotidien ou magazine…) en suscitant du rêve.

Les lots « significatifs » (affichés et commentés sur les lieux d’achat) sont des piqûres de rappel sur site (comme le bruit des jetons qui tombent dans les machines à sous) : ils créent le désir immédiat de jouer en matérialisant sinon dans le temps du moins dans l’espace le rêve de gain.

Les petits lots créent une forme de dépendance compulsive : le joueur rejoue systématiquement son gain jusqu’à la perte de sa mise initiale (la ruine du joueur est le terme probabiliste consacré).

Principe d’optimisation

La loi a introduit il y a quelques années la notion de hasard prépondérant dans la conception des jeux de hasard et d’argent. Il faut rendre hommage à l’auteur de la formule qui frise l’oxymore et ne signifie rien ni pour les probabilistes ni pour les juristes. Pour autant, une telle modification a sans aucun doute dû avoir des conséquences. Par exemple, celle consistant à vouloir mieux répartir les gains « significatifs » sur le territoire à des fins marketing. À cette fin, on peut imaginer le dispositif suivant (encore en cours en février 2006, et semble-t-il modifié depuis) :

• garantir au moins 50 euros par bande en lots (pas forcément petits) ;

• mettre au plus un lot significatif par bande donc dans 7 697 bandes, soit 3 chances sur 4.

Mais que se passe-t-il lorsque le hasard n’est que prépondérant au sens décrit ci-dessus et que l’on constate que la quasi-totalité des joueurs grattent sur place ?

Deux cas de figure peuvent se poser au détaillant :

• que faire du reste d’une bande une fois le lot significatif vendu et gratté ? C’est certes uniquement un dilemme moral pour le détaillant qu’il pourra résoudre à l’occasion du passage d’un joueur inconnu ou en garnissant les pochettes-cadeaux de la FDJ vendus lors des Fêtes ;

• que faire lorsque le lot significatif d’une bande ne sort pas ? Là, c’est un problème de mathématiques (contrôle stochastique)... qui débouche sur un second dilemme : pour détaillant vigilent et patient, retirer la bande après le 31e ticket vendu et gratter pour son compte ; pour détaillant distrait et impatient, retirer la bande après le 42e ticket vendu et gratter pour son compte.

C’est là le résultat d’un calcul probabiliste élémentaire faisant appel à des techniques dites de contrôle stochastique. Le second scénario ne prend pas en compte dans le calcul les petits lots (pour soulager la mémoire du détaillant). Dans les deux cas, le gros lot (40 000 euros) est intégré au calcul ce qui rend peu réaliste la mise en œuvre effective de la stratégie avec les valeurs indiquées. Des valeurs réalistes sont néanmoins calculables par la même méthode sans difficulté particulière. Quoi qu’il en soit, cet avatar du hasard prépondérant illustre parfaitement une règle probabiliste et statistique absolue : toute distorsion du hasard dans un phénomène aléatoire (ici la répartition aléatoire « uniforme » des tickets gagnants) induit pour celui qui possède l’information une possibilité d’en tirer partie.

Soyons clair, point n’est besoin de connaître la nature de la distorsion, il suffit de savoir qu’elle existe. Un bon sens de l’observation, les statistiques (pour déterminer effectivement la nature exacte de la distorsion introduite) et les probabilités (pour en tirer partie) feront le reste.

Le hasard prépondérant n’est pas du hasard, simplement une manipulation hasardeuse.

Loi du Rapido

Tout bistrot est un tripot qui s’ignore !

Sous couvert de lutter contre le jeu clandestin, la FDJ crée en 1999 ce jeu qui n’est autre qu’un vulgaire Loto ayant simplement la particularité de donner lieu à un tirage toutes les 5 minutes. Et on peut valider son bulletin pour une quantité affolante de tirages consécutifs. Une lutte contre le jeu clandestin somme toute redoutablement efficace : le jeu devient l’une de ses vaches à lait et est développé à marche forcée dans toute la France avec une prédilection pour les quartiers populaires. Le profil-type du joueur : un homme, célibataire, ouvrier ou petit employé, souvent attiré aussi par les courses hippiques, capable de valider pour plusieurs dizaines d’euros de grilles chaque jour, voire plus en week-end. Au point que Bercy s’en inquiète en 2005 et demande à la FDJ de mettre la pédale douce.

Et pourtant ils jouent...

Pour terminer sur une note peut-être plus mathématique et plus constructive, on peut tenter de modéliser pourquoi aucun calcul de probabilité ou d’espérance produit par un probabiliste n’a jamais convaincu un joueur de cesser de jouer. En économie en général et en économie mathématique en particulier, on part toujours du principe que l’individu a un comportement rationnel. Il faut donc modéliser cette rationalité du joueur face au jeu ou, de façon duale, modéliser la structure de gain d’un jeu pour en optimiser l’emprise sur le joueur. On peut imaginer schématiquement de procéder comme suit.

Soit G le gain (brut) dans un jeu de hasard et d’argent :

• le joueur ne raisonne pas en « espérance » (en moyenne...) ;

• il est « aimanté » par un risque inversé :

Espérance (Gain) + λ × Variance (Gain)

λ > 0 cœfficient d’attraction propre à chaque individu ou, par souci d’homogénéité,

Espérance (Gain) + λ × Écart-type (Gain)

• le joueur joue si « son λ » est strictement supérieur à celui du jeu, noté λV, et déterminé par :

Espérance (Gain) + λV × Écart-type (Gain) = Mise

Exemple : Le Végas (Mise = 3 euros)

• Espérance (Gain) = 2,041 euros

• Écart-type (Gain) = 22 851

• λV ≥ 4.20 10–5

On peut dans un second temps envisager de se lancer dans une comparaison des λJ des autres jeux de grattage, de tirage et classer ces différents λJ. Puis, pourquoi ne pas vérifier si l’hypothèse d’un λ propre à chaque joueur est cohérente en l’interrogeant sur les jeux auxquels il envisage de jouer et ceux auxquels il n’est pas tenté de jouer ?

En conclusion, cette communication peut laisser croire que l’auteur conçoit une acrimonie particulière contre la Française des jeux et qu’il saisit chaque occasion de la vilipender, dans un brouet de considérations mathématico-moralisantes. Cette impression est en fait le fruit d’un état de fait : la FDJ bénéficie d’un monopole dans l’organisation des jeux de hasard et d’argent (hors casinos), donc dispose de fait du monopole des jeux de masse à destination du grand public. Si le joueur va au casino, il est indubitable que la Française des jeux va au joueur au travers de son omniprésence publicitaire et sponsorisante. Et c’est ce qui fait toute la différence, pas seulement morale. Or, à l’origine, ce monopole était, au moins officiellement, justifié par le constat que le jeu d’argent étant un « vice » chevillé à l’âme (de certains...), il était vain de vouloir le prohiber, un peu comme l’alcool, le tabac ou la prostitution, et qu’en conséquence, il était du rôle de l’État de le réguler au mieux de l’intérêt général, au profit des causes qui le méritent. Le comportement marketing agressif adopté cyniquement par la FDJ ces vingt ou trente dernières années a fait tomber le masque : elle cherche simplement et par tous les moyens l’argent là où il se trouve, sans trop s’embarrasser de scrupules en chemin... La notion de hasard prépondérant introduite dans les règlements régissant la conception des jeux en a constitué l’un des plus notables dérapages, mal contrôlé comme la suite l’a montré. À mon sens, l’apogée marketing du système a été atteint par le lancement puis le développement à marche forcée du Rapido.

Mais les temps changent. Bruxelles s’intéresse depuis peu aux jeux de hasard et d’argent dans le cadre de sa politique de régulation et la FDJ voit les nuages s’amonceler au-dessus de son monopole, alors qu’elle a perdu à peu près toute crédibilité comme régulateur des jeux de hasard et d’argent en France. De nouveaux opérateurs tentent, sans (trop) de succès à ce jour, de pénétrer le marché français, grâce à la répression active menée par l’État à leur encontre. La FDJ réagit en arguant de sa vertu – on parle ici d’opérateur de jeux « responsable » – et de ses efforts d’auto-limitation (self-containment !) : ainsi, elle vient tout juste d’interdire l’accès à ses jeux aux mineurs. Ceci laissera sans doute perplexes les naïfs qui croyaient qu’il en avait toujours été ainsi. Des commissions sont créées, des études lancées, la FDJ coopère sans barguigner, finance à l’occasion et se penche en mère fouettarde sur le Rapido. Un tel revirement peut prêter à sourire et suggère plus Tartuffe qu’Alceste. Pour autant, ce qui se profile actuellement en France en matière de rupture de monopole des jeux fait penser à Pandore, juste au moment où il retrouve sa boîte.

Bibliographie

[1] bernoulli j. Ars conjectandi. Ouvrage posthume publié à Bâle par Thurnisii fratri (1713). Rééd..

En allemand in Die Werke von Jakob Bernouilli.

vol. 3:Bâle, Birkhäuser Verlag:1975;

[2] pagès g,

bouzitat c. En passant par hasard.

Vuibert;

Paris: (1

re éd. 1999 ; 3

e éd. 2003).

[3] pascal b. Pensées (pensée n° 233 de l’édition Brunschvicg).

Œuvre posthume. 1670;

Hachette;

Paris:1897;

Gilles Pagès

Laboratoire de Probabilités et Modèles aléatoires

UMR-CNRS 7599,Université Pierre et Marie Curie, Paris

Santé mentale : transformations de la psychiatrie et transformations de la société

Vous m’avez demandé de parler de ce « fait social nouveau qu’est, dans nos sociétés, la tendance croissante à considérer les comportements individuels comme problèmes de santé publique et l’abord de ces problèmes en termes de santé mentale ». D’abord une remarque liminaire sur les addictions.

Dans un livre publié il y a douze ans (Ehrenberg, 1995

), j’avais consacré une des deux parties de l’ouvrage à la drogue et à ses mutations, l’autre partie étant consacrée aux mutations de la télévision, elle-même objet hautement addictif, paraît-il. M’intéressaient tout particulièrement la crise de la loi via l’extension de la préoccupation aux médicaments psychotropes et les addictions sans drogues, c’est-à-dire centrées sur le comportement. Mais ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de drogues, pas de substances, qu’il n’y a pas d’objet, ces comportements investissant justement sur toutes sortes d’objets, nourriture, jeux, sexe, sport… Progressivement, la toxicomanie a été redécrite sous un nouveau point de vue, celui des addictions (après que l’on eut parlé de « nouvelles addictions »), point de vue relativisant la dimension pénale de la drogue et la réification de l’interdit. Ce n’est plus la loi qui fait la différence pertinente. La loi interdisait la consommation de produits, pas les comportements addictifs. L’addiction, la toxicomanie, était seconde par rapport à l’interdit de l’acte.

De là, je me suis mis à travailler sur la dépression que j’évoque pour souligner un point : on voit très bien à partir des années 1970, la montée d’une préoccupation commune pour les addictions et les dépressions (Ehrenberg, 2000

). Dans les années 1970 dans la psychopathologie : addiction et dépression sont en relation causale ou, à tout le moins, comorbide, l’addiction étant conçue comme une autothérapie de la dépression. Une petite dizaine d’années plus tard, l’addiction devient une catégorie générale : on va parler d’addiction positive (c’est le support social) et d’addiction négative, la première favorisant l’autonomie individuelle, la seconde l’annihilant. L’extension du concept est telle qu’il ne désigne plus nécessairement une pathologie. Avec l’addiction, il me semble qu’il y a une double dimension à prendre en compte : le couple stimuler/calmer et le couple s’attacher/se désattacher.

La préoccupation sociale et politique pour les dépressions et les addictions se fait dans un contexte où tout ce qui concerne la souffrance psychique, les dysfonctionnements ou les handicaps personnels, et, à l’inverse, le développement personnel et la réalisation de soi en tant qu’individu autonome, se trouvent au centre de l’attention. C’est une affaire de mœurs, de changement global de la socialité, des manières de vivre. Et il faut prendre cela en compte.

La santé mentale est une rubrique regroupant des faits fort disparates, mais, le point est qu’elle désigne une réorganisation générale des relations santé, maladie et socialité. C’est ce triplet qui doit être au cœur de l’analyse pour que les expertises aient des conséquences plus positives pour les politiques en santé publique que les séismes polémiques auxquels nous avons assisté. Une expertise en santé publique ne doit pas développer une conception purement médicale, surtout quand on a affaire à des pathologies pour lesquelles aucun mécanisme physiopathologique n’a été découvert. Un point de vue médical n’est pas un point de vue partiel susceptible d’être complété par d’autres approches, mais un point de vue erroné, inadéquat et sans conséquences pour l’action à mener

1

Malaise dans l’évaluation de la santé mentale, Esprit, mai, p. 89-102/Santé mentale : malaise dans l’évaluation, Médecine/Science, 22 (5) mai, 548-563 (il s’agit du même article) et Épistémologie, sociologie, santé publique : tentative de clarification (à propos du trouble des conduites), Neuropsychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, octobre 2007. Je reprends dans cet exposé des éléments dispersés dans plusieurs publications (dont ces deux articles). Ils sont l’objet d’un travail en cours de développement sur les relations entre le social et le mental dans la société contemporaine, à partir des trois cas de la psychanalyse, de la psychiatrie et des neurosciences.

.

Élaborer le concept de santé mentale

Commençons par la façon dont on parle de la santé mentale dans des rapports typiques comme Le Livre vert de l’Union Européenne en 2005 ou le rapport du

Surgeon General des États-Unis en 1999. Ils se caractérisent par une conception de la santé mentale en termes de faits positifs de santé qui se montrent dans les données. Par exemple, dans Le Livre vert, on écrit que « le pourcentage d’adultes européens ayant connu une forme de maladie mentale au cours de l’année écoulée est estimé à 27 % » (Commission Européenne, 2005

). Le nombre de personnes touchées par ces maux et leurs coûts pour la société sont démesurés (dans le Livre vert, 3 à 4 % du PIB), ce qui en fait un domaine pathologique majeur aujourd’hui, à côté du cancer ou des maladies cardiovasculaires, mais en plus coûteux.

Ces régularités statistiques impressionnantes montrent que l’on a affaire à un fait social, mais la façon dont elles sont présentées ne nous dit rien de ce en quoi consiste ce fait, de quel genre de fait il s’agit : ce

style matter of facts rend mal compte de la santé mentale et de la souffrance psychique en tant que fait social, c’est-à-dire en tant que santé mentale et souffrance psychique qui ont pris depuis vingt ou vingt-cinq ans une valeur telle dans nos sociétés qu’elles semblent être devenues un point de repère majeur de l’individualisation de la condition humaine. Cette question de la valeur apparaît seulement en filigrane : « Pour les citoyens, la santé mentale est une ressource qui leur permet de réaliser leur potentiel émotionnel et intellectuel, et de trouver et de réaliser leur rôle dans la vie sociale, à l’école et au travail. Pour les sociétés, la bonne santé mentale des citoyens contribue à la prospérité, la solidarité et la justice sociale »

2

« Inversement, la mauvaise santé mentale impose des coûts, des pertes et des fardeaux multiples sur les citoyens et les systèmes sociaux ». Commission Europeenne, 2005

, p. 4

(Commission Européenne, 2005

).

Ce qui apparaît en filigrane dans des rapports où l’on insiste sur les faits, les régularités statistiques, c’est que la santé mentale est une valeur au sens où elle concerne non seulement la santé, mais aussi la socialité de l’homme d’aujourd’hui. Le rapport sur la santé mentale du

Surgeon General le dit clairement : « La santé mentale est état d’exécution réussie des fonctions mentales, ayant pour résultat des activités réussies, des relations accomplies avec les autres, la capacité à s’adapter au changement et à surmonter l’adversité. La santé mentale est indispensable au bien-être personnel, à la famille et aux relations interpersonnelles, et contribue à la société et à la communauté. De la petite enfance à la mort, la santé mentale est le tremplin des compétences de pensée et de communication, de l’apprentissage, de la croissance émotionnelle, de la résilience et de l’estime de soi. […] Les Américains sont inondés de message sur le succès […] sans qu’ils se rendent compte que ces succès reposent sur le fondement de la santé mentale » (

Office of the Surgeon General, 1999

). De quoi nous parle-t-on dans tous ces rapports sinon de nos idéaux sociaux ? Une vie réussie aujourd’hui implique la santé mentale : c’est ce qui fait le caractère consensuel de la notion (il n’y a pas de santé sans santé mentale).

C’est pourquoi il est très important du surmonter le dualisme fait/valeur qui pose que, les faits sont objectifs, donc relèvent de la science, et que les valeurs, étant subjectives, relèvent de l’opinion. C’est de la pure métaphysique, c’est de la science magique, car la caractéristique du fait social est précisément que l’opinion n’est pas extérieure à l’objet, mais bien au contraire en est une propriété. Par exemple, quand nous parlons d’absence de culpabilité dans le trouble des conduites ou, au contraire, d’excès de culpabilité dans la mélancolie – et nous avons d’excellentes raisons de le faire –, ne faisons-nous pas une évaluation, ne jugeons-nous pas, n’accordons-nous pas une valeur à un fait sans laquelle il n’y aurait aucun fait ? Si nous ne parlions pas d’excès de culpabilité dans la mélancolie ou d’absence de culpabilité dans le trouble des conduites, ni le fait mélancolique ni le fait du trouble des conduites n’existeraient : ils seraient sans valeur en tant que fait. Émile Durkheim, dans la préface à la seconde édition de « Les Règles de la méthode sociologique », distinguait de la manière suivante la contrainte sociale de la contrainte chimique ou de la contrainte physique : « Ce qu’a de tout à fait spécial la contrainte sociale, c’est qu’elle est due, non à la rigidité de certains arrangements moléculaires, mais au prestige dont sont investies certaines représentations » (1973

). Les notions de prestige, de respect ou d’attente sont des concepts sociaux, ils impliquent des coutumes, des mœurs, des institutions, un esprit commun que j’entends sur le mode de l’esprit des lois de Montesquieu.

Cette socialité est engagée dans un profond changement et un style de changement qui, dans de nombreuses sociétés, notamment dans la société française, soulève des inquiétudes sur le devenir du lien social, de la vie commune. Cela fait de la santé mentale non seulement une notion consensuelle, mais aussi conflictuelle. Ce caractère conflictuel tient à ce que les pathologies mentales ont une double spécificité. La première est de mettre en relief un aspect moral et social qui est beaucoup moins présent dans les autres espèces pathologiques. Ces pathologies touchent en effet le sujet dans sa « personnalité », c’est-à-dire dans ce que les sociétés occidentales pensent être l’essence même de l’humain. La deuxième spécificité est d’être le domaine dans lequel la double constitution biologique et sociale de l’espèce humaine, double constitution qui conditionne la possibilité de notre vie psychique, s’entremêle inextricablement. La tension entre l’homme comme être de nature et l’homme comme être historique ou social y est bien plus vive que dans les autres domaines pathologiques.

La santé mentale est donc une notion à la fois consensuelle, sur sa nécessité, et conflictuelle, sur ses contenus et ses significations. La notion de santé mentale désigne un spectre de problèmes qui va des psychoses et des graves retards mentaux au développement personnel ou à ce que la psychiatrie appelle « la santé mentale positive ». Comment élaborer cette notion sans limites ?

Les questions portant sur la « subjectivité individuelle » occupent aujourd’hui une place centrale dans la société et dans les savoirs. Dans la société, c’est le souci pour la souffrance psychique et la santé mentale qui semblent être les principaux points de repère de l’individualisation de la condition humaine en même temps que comme un carrefour de conflits. Dans les savoirs, ce sont les émotions et les sentiments moraux. Ces thèmes sont désormais transversaux à la biologie, la philosophie, et aux sciences sociales. À ces deux niveaux, de la société et des savoirs, la subjectivité individuelle, ses liens avec le corps (le cerveau) et la société sont la cible des préoccupations.

En conséquence, la santé mentale est certes un nouveau problème de santé publique, un domaine pathologique majeur, mais le point décisif est qu’elle ne correspond pas seulement à une réalité précise qu’on pourrait découper dans la vie sociale : elle relève d’une attitude, elle dessine une ambiance, elle caractérise une atmosphère de nos sociétés, c’est un état d’esprit.