2011

→ Aller vers ANALYSE

Un article récent du Code du travail

1

Il s’agit du récent article L8221-6-1 introduit à l’occasion de la promulgation de la loi de modernisation de l’économie (LME) en août 2008.

stipule qu’est « présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre ». Ainsi, l’autonomie décisionnelle dont est supposé être doté l’indépendant constitue l’assise de sa position sur le marché du travail. L’indépendant est qualifié de travailleur « non subordonné » par le juriste ou de « non-salarié » par les instances fiscales et administratives

2

Le terme de « non-salarié » est utilisé dans les enquêtes françaises.

.

Une des finalités de la délimitation des frontières du non salariat s’inscrit dans une logique de structuration de la Sécurité sociale. Les spécificités professionnelles et patrimoniales caractérisant les non-salariés ont conduit à la création des régimes propres à chacune des familles de professionnels indépendants : les artisans, les commerçants et industriels, les exploitants agricoles et les professionnels libéraux. Au regard de la sécurité sociale sont considérés non-salariés : les entrepreneurs individuels, les associés de sociétés civiles professionnelles, les gérants majoritaires de SARL, les conjoints associés ou collaborateurs et les aides familiaux. Actuellement, un mouvement d’homogénéisation des régimes est observable suite à la création en 2006 du Régime social des indépendants (RSI) qui gère tout ou partie des risques sociaux des non-salariés non agricoles.

La nomenclature retenue par l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) intègre trois classes dédiées aux non-salariés : les indépendants non employeurs (pilotant leur activité sans recourir à de la main-d’œuvre salariée), les employeurs (non-salariés faisant appel à de la main-d’œuvre salariée) et les aides familiaux. La définition d’indépendant est plus restrictive comparée à celle du législateur. Bien qu’une norme juridique soit établie, aucun consensus ontologique n’émerge des approches empiriques de l’indépendance.

Selon les données de l’enquête « emploi en continu » (Insee, 2008), en France 10,8 % des actifs ayant un emploi sont non-salariés soit 2,8 millions d’individus. Cette population des non-salariés hors exploitants agricoles peut être divisée en trois familles : commerçants (42 %), artisans (40,5 %) et professions libérales (17,5 %). Près de 54 % des non-salariés sont des indépendants au sens de l’Insee (non employeurs). La part des aides familiaux est très faible – moins de 6 % – et tend à décroître régulièrement.

Caractéristiques sociodémographiques des non-salariés

D’après les données récentes en France, les non-salariés sont en moyenne plus âgés que les salariés : 45,5 ans contre 39,5 ans respectivement. L’analyse par secteurs montre qu’ils sont plus âgés dans les secteurs du commerce et de l’agriculture. La population des non-salariés se distingue par une répartition inégale entre homme et femme. Si la parité est presque atteinte pour les salariés, les femmes non-salariées sont en revanche 2 fois moins nombreuses que leurs homologues masculins.

La part des titulaires d’un diplôme postérieur au baccalauréat est de 32 % chez les non-salariés et de 30 % chez les salariés. Parmi les non-salariés, 50 % ont un diplôme de formation professionnelle et parmi les salariés, 49 %. Les non-salariés ont un peu plus de diplômes techniques de type CAP et BEP, leur formation est fondamentalement professionnelle. Plus de neuf professionnels libéraux sur dix possèdent au minimum le baccalauréat tandis que la proportion est deux fois moindre pour les commerçants et quatre fois pour les artisans. Ces différences sont l’expression d’un mode d’apprentissage adapté aux professions. Les employeurs sont en moyenne plus diplômés que les non employeurs. Le non-salarié employeur tend à s’apparenter à un gestionnaire d’entreprise au fur et à mesure que l’effectif salarié s’accroît tandis que le non-salarié non employeur reste un homme de métier.

Les revenus des non-salariés sont fortement corrélés au secteur d’activité, à l’âge et au sexe de l’individu, à son ancienneté dans la profession et à la taille de l’entreprise. Dans l’artisanat, un entrepreneur indépendant sans salarié, spécialisé dans les biens de consommation, déclare en 2006 en moyenne 15 000 € par an, ce montant atteignant 40 200 € pour le gérant d’une SARL de construction. Des revenus similaires sont observés dans le commerce. Les professions libérales sont caractérisées par des revenus allant de 9 000 à 198 500 € par an, cette variation correspondant à la très forte hétérogénéité des métiers concernés.

D’après les données de l’enquête Insee (2009), pour la majorité des personnes interrogées l’attrait de l’indépendance reste l’un des principaux déterminants de l’entrée dans le non salariat. Cependant, pour près d’un quart des répondants, l’absence d’emploi est devenu le principal motif d’entrée dans le non salariat. En 2002, 54 % des nouveaux non-salariés déclaraient une mise à leur compte visant essentiellement à générer leur propre emploi, ils étaient 65 % en 2007 en relation avec l’augmentation du chômage.

Attitudes et conditions de travail propres aux indépendants

Les métiers et occupations qui constituent majoritairement les catégories indépendantes d’aujourd’hui sont issus d’une histoire plus ancienne que celle des activités salariées. Pourtant, la notion « d’indépendance » ne prend son sens qu’avec et en réaction au développement du salariat. Les catégories indépendantes ne peuvent être clairement distinguées tant que le salariat n’est pas constitué comme un groupe stable et bien défini. En effet, les catégories indépendantes se sont construites progressivement dans un double combat contre la condition de salarié et contre la dérégulation du marché, favorable aux commerces et entreprises de grande taille. En se constituant comme collectifs organisés, les différentes catégories de travailleurs indépendants vont progressivement rompre leur isolement et bâtir tout un réseau d’institutions, d’associations professionnelles, de syndicats, de lieux d’échange et d’entraide...

Malgré leur grande hétérogénéité, les travailleurs indépendants présentent toutefois quelques caractéristiques communes : la non subordination et la valorisation de l’autonomie ; la volonté de conserver la responsabilité de ses gains comme de ses pertes ; un goût plus grand pour le risque ; la référence à un métier ou à une profession ; une protection sociale généralement moins importante ; une moindre habitude d’arrêt maladie et de recours aux soins...

Les conditions de travail des indépendants sont globalement tout aussi variées que celles des salariés. Au sein d’un même métier, salariés et non-salariés présentent souvent les mêmes contraintes. Toutefois, il existe des différences notables sur certains points. D’après l’enquête Emploi 2007 de l’Insee, les indépendants en France travaillent en moyenne 53 heures par semaine (les employeurs travaillant 57 heures) contre 38 heures pour l’ensemble de la population active occupée. Par ailleurs, ils se distinguent (du reste de la population active et des catégories salariées proches) par une plus grande autonomie, une absence de routine et, en contre partie, une solitude accrue. Les catégories indépendantes, à l’exception des professions libérales, déclarent moins souvent des possibilités d’entraide, notamment parmi les hommes.

Une catégorie qualifiée de « nouveaux indépendants » regroupe d’une part les personnes qui, suite à la perte d’un emploi ou face aux difficultés à en trouver, se mettent à leur compte, et d’autre part des anciens salariés poussés par leurs employeurs à prendre le statut d’indépendant. En France comme en Amérique du Nord, ce groupe est en expansion numérique. Ces travailleurs se trouvent parfois dans des situations de forte dépendance par rapport à un donneur d’ordre unique.

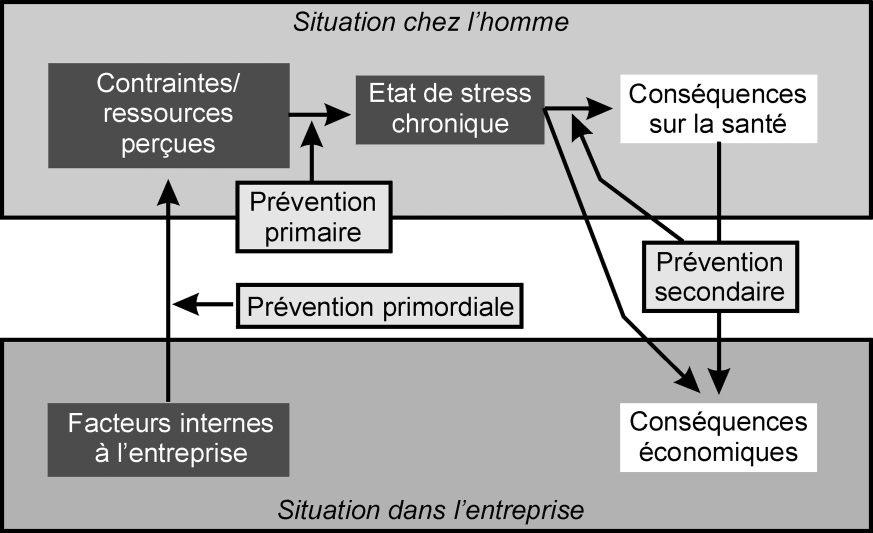

Ces indépendants semblent pouvoir constituer un groupe à risque de stress pour les raisons suivantes : une dépendance par rapport à un seul client ou une seule chaîne commerciale ; un choix contraint du statut d’indépendant sans projet personnel faisant sens pour l’intéressé ; des contraintes légales liées au statut d’auto-entrepreneur parfois imposées par de nouveaux dispositifs juridiques ; une absence de tradition familiale de l’indépendance ; un manque d’expérience ou de capitaux dans un contexte de crise économique et de chômage ; des protections réglementaires réduites (pas de syndicat ni de structures professionnelles) ; une absence de support social associée à de nouvelles formes de travail (télétravail, travail nomade).

Chez les nouveaux indépendants, les enquêtes qualitatives montrent que les formes de précarisation et de réduction des protections touchent surtout les travailleurs indépendants les moins qualifiés (secteurs du bâtiment ou de la maintenance par exemple). Pour ceux disposant d’une compétence professionnelle reconnue, l’indépendance est vécue comme l’accès à un travail moins contraint, plus ouvert à l’initiative et à la création personnelle. Néanmoins, certains expriment des craintes et des angoisses au sujet de la viabilité de leur entreprise. Les échecs peuvent être d’autant plus mal ressentis qu’il y a un fort investissement personnel.

Modèles et concepts pour l’évaluation des facteurs psychosociaux au travail

Au cours des dernières décennies, la notion de stress au travail a gagné en popularité et de nombreux questionnaires, échelles, outils de mesure, et autres instruments d’évaluation, sont apparus. Ces instruments se sont appuyés sur une théorie ou un concept se centrant sur une ou plusieurs facette(s) du stress au travail. À défaut d’aboutir à une définition consensuelle du stress, les travaux de recherche ont surtout permis l’éclosion d’une multitude de concepts et modèles.

Ces modèles ou concepts se focalisent sur certains aspects de l’environnement psychosocial au travail dans le but de réduire la complexité de cet environnement. La notion de stress au travail a évolué, notamment en épidémiologie, vers la notion de facteurs psychosociaux au travail, probablement plus représentative de la variété et de la diversité des facteurs de stress rencontrés en milieu de travail. Ces facteurs recouvrent les contraintes psychologiques, sociales et relationnelles dérivées de l’organisation du travail, et peuvent aussi se définir, par la négative, par toutes les expositions professionnelles, qui ne relèvent pas d’agents physico-chimiques.

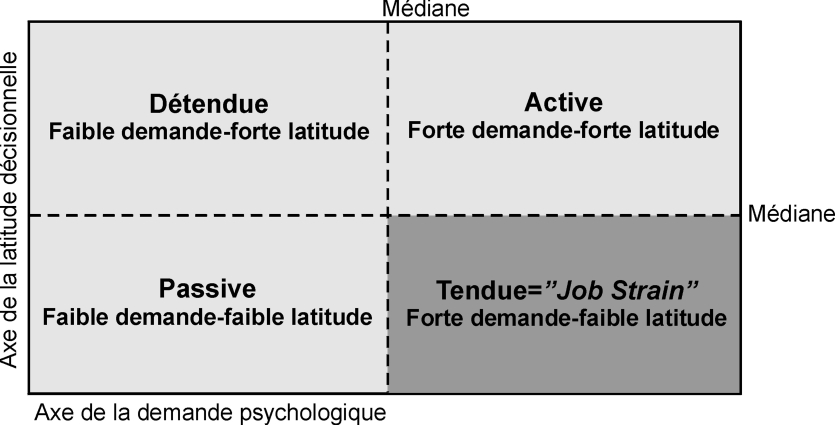

La littérature a longtemps été dominée par le modèle conceptuel élaboré par Robert Karasek à la fin des années 1970 (job strain model). Selon Karasek, la combinaison d’une forte demande psychologique et d’une faible latitude décisionnelle (job strain) conduit à une situation particulièrement à risque notamment pour la santé cardiovasculaire. La diffusion et la longévité de ce modèle s’expliquent par le fait que très tôt des études étiologiques ont souligné les effets prédictifs du modèle de job strain sur la santé cardiovasculaire.

Le modèle était à l’origine composé de deux dimensions : la demande psychologique, définie par la charge psychologique associée à l’exécution des tâches (quantité et complexité des tâches, contraintes temporelles), et la latitude décisionnelle (combinant à la fois l’autonomie décisionnelle et l’utilisation des compétences). À ces deux dimensions, s’est ajoutée celle du soutien social traduisant l’aide et la reconnaissance des collègues et des supérieurs hiérarchiques. Cette troisième dimension permet d’identifier une situation de « cumul » dont les effets seraient marqués pour la santé : l’iso-strain, qui combine à la fois le job strain et l’isolement social (ou absence de soutien). Le questionnaire dérivé du modèle de Karasek a été validé dans de nombreuses langues, y compris en français, soulignant des qualités psychométriques satisfaisantes de l’instrument. La longue antériorité du modèle de Karasek permet aujourd’hui d’avoir un large corpus de connaissances à la fois sur l’évaluation des expositions décrites via ce modèle, et sur leurs effets étiologiques sur la santé, notamment sur la santé cardiovasculaire et mentale. L’exposition au job strain augmenterait le risque de pathologies cardiovasculaires et de troubles de la santé mentale d’environ 40 % et 80 % respectivement. Bien que largement répandu et utilisé, ce modèle a des limites bien identifiées que d’autres concepts sont venus combler, notamment avec le modèle de Siegrist.

Le modèle de Siegrist, élaboré dans les années 1990, est centré sur le déséquilibre entre deux composantes de l’environnement psychosocial de travail : les efforts (liés aux contraintes de temps, interruptions dans le travail, responsabilités...) et les récompenses obtenues en retour en termes d’estime, de perspectives de promotion et de salaire ainsi que de stabilité de la situation de travail. Selon Siegrist, l’exposition à un déséquilibre entre des efforts élevés et des récompenses faibles constitue un facteur de risque pour la santé, notamment cardiovasculaire. À ces deux dimensions s’ajoute le surinvestissement (propension à se surinvestir dans le travail, caractéristique de la personnalité) susceptible également d’être un facteur de risque pour la santé. Le questionnaire dérivé de ce modèle a été développé et validé en plusieurs langues, dont le français, et des études ont souligné des propriétés psychométriques satisfaisantes. Des études étiologiques ont mis en évidence les effets prédictifs du déséquilibre efforts-récompenses sur les maladies cardiovasculaires et les troubles de la santé mentale.

Après les modèles de Karasek, puis de Siegrist, d’autres concepts ont vu le jour permettant d’élargir l’évaluation des facteurs psychosociaux au travail à des aspects jusqu’alors négligés par ces modèles. Ces concepts, qui pour la plupart sont apparus au cours de la décennie 2000, permettent d’aborder la justice organisationnelle, la qualité du leadership, les violences au travail, l’insécurité et la précarité au travail, ou encore le temps de travail prolongé.

La justice organisationnelle, concept assez ancien, mais intégré récemment dans l’analyse des risques psychosociaux au travail, comprend trois composantes principales. La justice distributive relève de la justice dans la distribution des ressources : salaire, protection sociale, perspectives professionnelles... La justice procédurale porte sur la justice dans les procédures et les méthodes utilisées pour obtenir les résultats. La justice relationnelle se définit par l’équité et la justice par lesquelles les personnes sont traitées sur le lieu de travail en termes de relations sociales. Les deux dernières composantes sont jugées comme les plus importantes.

La qualité de leadership est un autre concept, peu éloigné de celui de la justice organisationnelle. Il se focalise sur les comportements managériaux en termes d’intégrité (manager honnête, juste, fiable, sincère), de motivation (positif, optimiste, encourageant, mobilisateur, enthousiaste), d’intégration (informant, communicant), d’autocratisme (autocratique, autoritaire, élitiste, dictatorial), et d’auto-centrage (égoïste, asocial, non-participatif).

Les violences au travail constituent une autre facette des relations sociales au travail. Mis à part les violences physiques et sexuelles qui représentent un aspect un peu particulier et plus marginal, il apparaît que les violences psychologiques seraient très largement répandues. Malgré un manque de consensus sur la définition de ces violences, les auteurs s’accordent sur le fait que ces agissements doivent se caractériser par leur répétitivité et leur durée. Les violences recouvrent une multitude de situations dans lesquelles la personne victime peut être mise à l’écart, exclue, attaquée sur des aspects personnels et sur sa vie privée, agressée verbalement et insultée, critiquée et/ou sanctionnée dans son travail.

L’insécurité et la précarité de l’emploi se recoupent au moins partiellement, l’une étant le sentiment lié à la perte éventuelle d’emploi (anticipation d’un évènement capital et non souhaité), et l’autre pouvant prendre des formes multiples (contrat précaire, temps partiel non choisi...). Ces deux concepts sont susceptibles d’induire des effets néfastes sur la santé via notamment la peur du chômage et/ou cumul de désavantages sociaux et professionnels. Le temps de travail prolongé est quant à lui un concept apparu initialement au Japon avec les phénomènes du Karoshi (mort par excès de travail) et du Karojisatsu (suicide par excès de travail). Il n’y a cependant pas de consensus pour définir le nombre d’heures qui constitue un travail excessif.

L’ensemble de ces concepts émergents ont montré des effets prédictifs sur la santé, notamment sur les maladies cardiovasculaires et les troubles de la santé mentale.

Il apparaît que les travailleurs indépendants pourraient être particulièrement concernés par certains facteurs, notamment une forte demande psychologique, un faible soutien social, certaines formes de violence et d’insécurité, et un temps de travail excessif.

Facteurs de stress et mécanismes psychologiques

La littérature scientifique dans les différents domaines de la psychologie (différentielle – qui étudie les différences entre individus et groupes d’individus –, de la santé, du travail, des organisations...) apporte des éléments de compréhension du stress.

Dans les années 1960-1970, des travaux ont commencé à mettre en évidence l’importance des perceptions dans la survenue de l’état de stress. Proposé en 1984, le modèle transactionnel du stress de Lazarus et Folkman permet de décrire ces processus cognitifs. Les auteurs postulent que ce ne sont pas les évènements eux-mêmes qui déterminent l’apparition d’un état de stress (avec ses conséquences négatives sur la santé physique et mentale des individus) mais plutôt les perceptions et le vécu de ces évènements. Ils définissent le stress comme étant « une relation entre la personne et son environnement, qui est évaluée par la personne comme tarissant ou excédant ses ressources et menaçant son bien-être ». Face à une situation potentiellement stressante, une première évaluation, dite « évaluation primaire », répond à la question de l’enjeu de cette situation. Pour qu’il y ait stress, il faut tout d’abord que la personne perçoive un enjeu. Cette évaluation est aussi appelée « stress perçu ». Une seconde évaluation dite « secondaire » répond à la question des ressources disponibles pour la personne face aux exigences de la situation. Elle porte sur la notion de « contrôle perçu ». Suite à ces deux évaluations et afin de répondre aux exigences de la situation perçues comme stressantes, la personne élabore des stratégies d’adaptation ou de coping. Le rôle intermédiaire joué par ces processus cognitifs d’évaluation et de coping, entre la situation aversive et les atteintes à la santé, a été vérifié.

On sait par ailleurs que les processus d’évaluation et de coping sont en partie déterminés par la personnalité. Depuis les années 1990, le modèle de la personnalité en cinq dimensions est devenu un modèle de référence notamment en raison de sa robustesse, de sa validité et de son inter-culturalité. Il permet de décrire la personnalité au travers des grandes dimensions suivantes : le névrosisme (affectivité négative), l’extraversion, l’ouverture à l’expérience, l’agréabilité et le caractère consciencieux. On a pu démontrer à maintes reprises le rôle du névrosisme versus la stabilité émotionnelle dans les processus cognitivo-émotionnels du stress. Les autres dimensions, notamment le caractère consciencieux et l’extraversion, peuvent également intervenir dans ces processus. Ainsi, une étude montre par exemple que les cinq dimensions de la personnalité peuvent expliquer entre 1 % et 23 % de la variance des processus cognitifs du stress.

Un autre pan de la littérature psychologique aborde les caractéristiques des situations de travail potentiellement stressantes pour les personnes. Les travaux effectués à partir du modèle des caractéristiques de la tâche (Job Characteristics Model) de Hackman et Oldham mettent en évidence cinq aspects du travail à accomplir susceptibles d’engendrer du stress. Ils concernent la variété (complexité) de la tâche, l’impact de la tâche (portée ou importance de son travail pour les autres), l’identité de la tâche (possibilité d’identifier clairement le produit de son travail, sa propre contribution dans la production de biens ou de services), l’autonomie, le feed-back sur l’efficacité de son travail. Une méta-analyse montre que les caractéristiques de la tâche peuvent expliquer entre 15 % et 54 % des mesures de santé mentale. L’autonomie, a priori plus importante pour les indépendants, est un aspect du travail protecteur vis-à-vis du stress. Toutefois, une compilation de plusieurs études comparatives montre que l’intensité de la relation entre autonomie et stress n’est pas plus importante pour les indépendants comparativement aux salariés. Autrement dit, les indépendants ne tirent pas plus avantage de l’autonomie que les salariés (quand ils perçoivent eux-mêmes avoir de l’autonomie).

Dans une perspective centrée non plus sur les caractéristiques de la tâche mais sur les rôles professionnels, les recherches montrent que les conflits de rôles et l’ambiguïté de rôles sont générateurs de stress mais aussi (comme les caractéristiques de la tâche) d’insatisfaction au travail, d’absentéisme, de diminution de la performance. Il y a conflit de rôles lorsqu’une personne fait l’objet d’attentes ou d’exigences incompatibles ou contradictoires entre elles (ou avec les valeurs de l’individu). Il y a ambiguïté de rôles lorsque les informations concernant les attentes ou exigences liées au poste occupé ne sont pas assez explicites pour que la personne puisse effectuer correctement son travail. Les conflits et l’ambiguïté de rôles sont dénommés « stresseurs de rôles ». Des études ont montré que ces stresseurs de rôles interviennent également dans le stress chez les indépendants. Ils jouent un rôle notamment dans l’intention d’abandonner l’activité, via l’épuisement émotionnel et l’absence de compensation des efforts.

Enfin, l’engagement dans le travail, qui semble être a priori une dimension centrale pour la réussite de l’activité des travailleurs indépendants, a fait l’objet de conceptualisation et d’études dans la littérature internationale sur les processus motivationnels au travail. On distingue d’un côté l’engagement positif de l’ordre de la « passion » et de l’autre côté l’addiction au travail. Cette dernière se décompose elle-même en deux facettes différentes : le fait de travailler excessivement et le fait d’être incapable de se détacher psychologiquement de son travail. Les études montrent que c’est surtout cette composante compulsive de l’addiction au travail qui est dommageable pour la santé perçue et la performance, aussi bien pour les salariés que pour les travailleurs indépendants. En revanche, le fait de travailler excessivement et un fort engagement dans son travail sont associés positivement à un haut niveau de performance perçue.

Facteurs de risque psychosociaux chez les indépendants

Il s’agit de savoir à quels facteurs de risque psychosociaux les indépendants ou plus généralement les non-salariés sont exposés au cours de leur travail.

La plupart des études sur le stress et les facteurs de risque psychosociaux au travail s’intéressent uniquement aux salariés. Le modèle de Karasek, établi à partir des résultats obtenus chez ces travailleurs, donne une clé de lecture importante des conditions de travail des non-salariés et de leur exposition à des facteurs de risque psychosociaux. Différentes études convergent pour montrer que les situations de « job strain » (tendues) ou « passives » (combinaison de faibles exigences et de faible autonomie) sont plus fréquentes au sein des emplois peu qualifiés ou d’exécution, et particulièrement chez les employés. Au contraire, les situations « actives » (fortes exigences, forte autonomie) sont plus fréquentes dans le haut de la hiérarchie des professions. L’extrapolation des résultats obtenus pour les cadres aux non-salariés de cette catégorie conduit à supposer une faible prévalence du job strain chez ces derniers, essentiellement du fait d’une plus grande latitude décisionnelle. Une étude australienne aboutit à ce résultat attendu en montrant une prévalence deux fois moindre du job strain chez les non-salariés. Pourtant, il est difficile de conclure que les non-salariés sont protégés du stress par leur plus grande autonomie. Le questionnaire de Karasek ne s’adapte pas toujours bien à la situation des non-salariés : même en restant dans ce cadre d’analyse, d’autres sources et d’autres interprétations peuvent être mobilisées en matière d’autonomie comme d’exigences du travail.

L’autonomie des non-salariés mesurée avec les mêmes outils que ceux utilisés pour les salariés montre logiquement qu’ils disposent d’une forte latitude décisionnelle dans leur travail, presque consubstantielle à leur statut d’indépendant. Même si des nécessités techniques peuvent contraindre les indépendants dans leur rythme de travail, leur autonomie est bien plus grande en matière d’organisation de leur travail que celle des salariés. Mais cette autonomie peut être fortement limitée dans certains contextes. C’est le cas notamment du (de la) conjoint(e) qui travaille avec le non-salarié et qui peut se trouver dans une situation de subordination proche de celle des salariés ou des non-salariés qui exercent une activité salariée en plus de leur activité indépendante. Il en est de même pour les nouvelles formes d’entreprenariat individuel qui se développent et qui se rapprochent parfois de salariat déguisé en sous-traitance. En France, une enquête complémentaire à l’enquête Emploi de 2004, portant sur l’organisation et les aménagements du temps de travail, permet d’estimer à 9 % la proportion d’indépendants qui travaillent régulièrement pour un unique client. À titre de comparaison, la proportion s’élève à 11 % au Royaume-Uni et 13 % en Italie et en Espagne.

En matière d’exigences du travail, le rythme et l’intensité du travail des non-salariés ne semblent pas tellement plus élevés que ceux des salariés, ils sont même moindres à l’aune de certains critères. Ce qui distingue le plus nettement les non-salariés des salariés, ce sont leurs plages de travail beaucoup plus étendues : nombre d’heures hebdomadaires en moyenne bien plus élevé (45 % des non-salariés travaillent plus de 50 heures par semaine contre 3 % des salariés), travail plus fréquent le samedi et le dimanche... Les longues heures de travail sont reconnues comme un facteur de risque psychosocial par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. En premier lieu cela augmente les risques d’accidents. Or, certains non-salariés, en particulier les agriculteurs et les artisans, exercent des activités qui comportent des pénibilités physiques et des risques d’accident élevés. Par rapport aux salariés qui travaillent dans les mêmes secteurs et encourent les mêmes risques, s’ajoute donc pour les non-salariés le risque lié aux horaires étendus et à la fatigue qui l’accompagne. Le risque d’accident de la circulation est sans doute lui aussi augmenté par ces horaires étendus, les non-salariés étant plus souvent que les salariés amenés à conduire dans le cadre de leur travail. Au-delà de l’augmentation du risque d’accidents, les horaires étendus ont des conséquences à plus long terme sur l’état de santé général et augmentent le risque de maladies cardiovasculaires. Toutefois, plusieurs études permettent de nuancer ce résultat : travailler de longues heures aurait un effet atténué sur la santé lorsqu’il s’agit d’un choix. Or, les non-salariés peuvent plus facilement ajuster leurs horaires et sont globalement plus satisfaits du nombre d’heures qu’ils effectuent.

Un autre aspect de cette plus grande emprise du travail sur la vie des non-salariés concerne leur difficulté à concilier travail et vie privée ou familiale. Selon l’analyse de l’enquête Santé et itinéraire professionnel (SIP) 2007, 17 % des agriculteurs et 16 % des autres non-salariés seraient concernés avec seulement 10 % pour l’ensemble des actifs. Les non-salariés rejoignent en cela les cadres qui sont nombreux à connaître des difficultés (16 %).

Le modèle de Karasek a été étendu en lui adjoignant le concept de « soutien social » difficilement applicable aux non-salariés. En effet, l’absence de hiérarchie modifie profondément la nature des relations de travail et les difficultés que les non-salariés peuvent rencontrer. Ils sont plus fréquemment confrontés à un certain isolement dans leur travail et de ce fait plus souvent épargnés par les conflits entre collègues. La capacité d’organisation collective des indépendants autour de leur métier ou de leur statut peut venir compenser leur isolement, tandis que la concurrence directe avec les autres indépendants peut au contraire renforcer ce sentiment. Aucune des études consultées n’évoque les difficultés spécifiquement rencontrées vis-à-vis des subordonnés et associés au statut d’employeur.

Le Collège d’expertise sur le suivi statistique des facteurs de risques psychosociaux au travail (2009) a ajouté différentes dimensions aux facteurs de risque psychosociaux habituels issus plus ou moins directement du modèle de Karasek. La structuration en six dimensions qu’il a adoptée permet de faire le tour des problématiques existantes ou émergentes sur les facteurs de risque psychosociaux au travail.

Structuration des risques psychosociaux en six dimensions (d’après le Collège d’expertise sur le suivi statistique des facteurs de risques psychosociaux au travail, 2009)

|

Dimensions du modèle de Karasek

|

Nouvelles dimensions

|

|

Exigences du travail

|

Exigences émotionnelles

|

|

Autonomie, marges de manœuvre

|

Conflits de valeur

|

|

Rapports sociaux, relations de travail

|

Insécurité socioéconomique

|

Trois de ces dimensions recoupent largement des concepts déjà évoqués : les exigences au travail, l’autonomie et les marges de manœuvre, les rapports sociaux et relations au travail. Les trois autres, à savoir les exigences émotionnelles, les conflits de valeur et l’insécurité d’emploi permettent de compléter la description des expositions des non-salariés dans leur travail.

La plupart des non-salariés exercent des professions au contact du public. Les exigences émotionnelles de leur travail peuvent être élevées, notamment pour les professions médico-sociales. S’y ajoute le fait que la reconnaissance de leur travail provient principalement du public, des patients ou des clients, ce qui les place dans une situation de plus grande vulnérabilité au risque d’épuisement professionnel ou burnout.

La dimension des « conflits de valeurs » regroupe les « conflits éthiques » (faire des choses que l’on désapprouve dans son travail) et la « qualité empêchée » (ne pas avoir les moyens de faire un travail de qualité). Les limitations à l’autonomie des non-salariés déjà mentionnées, ainsi que la pression concurrentielle et les exigences de rentabilité, les conduisent assez fréquemment à connaître des formes de conflits éthiques dans leur travail : 31 % des agriculteurs et 24 % des autres non-salariés disent faire au moins parfois des choses qu’ils désapprouvent (33 % de l’ensemble des actifs). Les non-salariés ne sont pas non plus épargnés par les problèmes de « qualité empêchée » et ils sont un tiers (non-salariés hors agriculteurs) à devoir parfois ou souvent sacrifier la qualité aux délais.

Le sentiment d’insécurité quant à l’avenir de son emploi semble globalement partagé entre salariés et non-salariés. L’effet des restructurations, qui semble avéré pour les salariés, n’a pas fait l’objet d’étude pour les indépendants et plus particulièrement les employeurs : la pression temporelle accrue en cas de réduction d’effectifs et le sentiment de culpabilité doivent les concerner tout autant. D’autres formes d’insécurité plus spécifiques aux non-salariés peuvent constituer une source importante de stress et sont rarement étudiées, telles que l’incertitude quant au revenu et sa variabilité d’un mois à l’autre. En revanche, les non-salariés apprécient plus favorablement la « soutenabilité » de leur emploi : seule une minorité d’entre eux se sent incapable de faire le même travail jusqu’à la retraite.

Cette revue de l’exposition des non-salariés aux facteurs de risque psychosociaux est simplificatrice : ce groupe est très hétérogène, au-delà de quelques points communs (absence de subordination-salariale, horaires de travail étendus), les métiers exercés sont très divers et les conditions de travail d’un artisan et d’un avocat n’ont que peu de choses en commun. De plus, les tensions sont vécues diversement par les indépendants selon leur trajectoire sociale, familiale et professionnelle ainsi que l’évolution du prestige de leur groupe social. L’incertitude est plus forte pour les indépendants « débutants » que pour les autres. Elle n’est pas de même nature pour un indépendant qui reprend l’entreprise familiale et pour celui qui se met à son compte après avoir exercé une profession en tant que salarié. La dimension familiale et patrimoniale doit aussi être prise en compte pour comprendre leur rapport au travail et leur expérience du stress.

État de santé des travailleurs indépendants selon le secteur professionnel

Les inégalités sociales ou professionnelles devant la mort ou la maladie sont une préoccupation qui émerge dès la fin du XVIIIe siècle dans la littérature économique et démographique. Dès les premières observations, les démographes et les statisticiens constatent le lien entre le métier, la classe sociale, la richesse et la plus grande fréquence des maladies ou les taux de mortalité plus élevés. Les études les plus récentes confirment la persistance de ces inégalités. Ainsi, un des résultats les plus marquants de ces dernières années est le constat, à l’âge de 35 ans, d’un écart de 7 ans d’espérance de vie des hommes entre les ouvriers et les cadres.

La notion de travailleur indépendant recouvre des réalités très diverses, regroupant des professions intellectuelles ou manuelles, travailleurs isolés ou chefs de petites entreprises, que les conditions de vie et de travail exposent à des risques différents et plus ou moins grands pour la santé. On ne s’étonnera donc pas de l’absence de règle applicable à tous, ni que les indicateurs proposés pour la catégorie toute entière donnent un éclairage en mi-teinte de leur état de santé, associant une mortalité plus faible que la moyenne, une perception de leur état de santé plutôt positive, mais des pathologies propres à chaque profession et une utilisation plutôt moindre des prestations sociales.

Les données sur l’espérance de vie et la mortalité des travailleurs indépendants permettent de les situer plus favorablement que la moyenne de la population française. Entre 1999 et 2003, l’espérance de vie à l’âge de 35 ans est de 44,4 ans pour les hommes indépendants et de 50,1 ans pour les femmes pour une moyenne nationale respectivement de 42,8 ans et 48,8 ans. Par rapport aux ouvriers, leur sous-mortalité est frappante : les artisans, commerçants, chefs d’entreprise ont un risque relatif de décès nettement plus faible (de 0,62 pour les hommes et 0,76 pour les femmes contre 1 pour les ouvriers).

Globalement, l’état de santé des indépendants semble plutôt satisfaisant. À âge et sexe égal, les indépendants, identifiés par leur affiliation au Régime social des indépendants (RSI), se déclarent en meilleure santé que les personnes appartenant au régime général, et ce, quel que soit l’indicateur de santé utilisé : santé perçue, limitations fonctionnelles et présence de maladie chronique. Ces écarts disparaissent à situation sociale équivalente (revenu, niveau d’éducation...) ce qui signifie que la situation sociale explique en grande partie les différences entre indépendants et salariés. Ce résultat ne permet toutefois pas d’exclure complètement un effet de sélection (seules les personnes en meilleure santé peuvent devenir indépendants) ou un effet positif sur l’état de santé du fait d’être indépendant.

La faible fréquence des affections de longue durée (ALD) observée chez les ressortissants du RSI par rapport au régime général est plus difficile à interpréter. Elle peut refléter de véritables différences d’état de santé ou plus simplement des différences d’utilisation ou une moins grande générosité du système. Cette faible prévalence globale masque également la grande diversité déjà soulignée de la population des indépendants. Ainsi, la prévalence des ALD au sein de la population masculine du RSI est plus élevée dans le secteur des transports, de l’alimentation et de la restauration, et de la construction. Elle est nettement en dessous de la moyenne pour les professions libérales et les autres catégories d’artisans et commerçants.

Les caractéristiques de l’état de santé des indépendants dépendent plus de la profession que du statut d’indépendant en tant que tel. Les données administratives issues des prestations d’invalidité du RSI montrent ainsi que les maladies du système ostéoarticulaire, de même que les traumatismes sont plus fréquents chez les artisans que chez les commerçants, alors que les troubles psychiatriques sont plus fréquents chez ces derniers.

Les enquêtes européennes affinent les connaissances sur ces problèmes de santé des indépendants. Par rapport aux salariés à temps plein, les employeurs de petites entreprises souffrent davantage de stress et de fatigue et les entrepreneurs isolés travaillant à temps plein cumulent en plus des douleurs de dos et des douleurs musculaires. Parmi les travailleurs indépendants, les travailleurs manuels sont plus exposés aux problèmes physiques et les travailleurs non manuels aux problèmes psychiques. Les agriculteurs et les travailleurs du secteur primaire font exception en cumulant les deux sortes de difficultés souffrant plus fréquemment que la moyenne des indépendants de problèmes physiques (mal de dos, douleurs musculaires, fatigue) et tout aussi souvent de problèmes psychologiques (mal de tête et stress). Les travailleurs des hôtels et restaurants, et les travailleurs des services sont les plus exposés au stress. Plusieurs études confirment d’ailleurs l’existence d’un stress, ou de la perception d’un stress plus élevé chez les indépendants.

Fréquence des problèmes de santé chez les travailleurs indépendants en Europe en 1996 (d’après Letourneux, 1997)

| |

Secteur primaire (dont agriculteurs) (%)

|

Artisans (%)

|

Hôtels et restaurants (%)

|

Commerce (%)

|

Services (%)

|

Moyenne européenne tous secteurs (%)

|

|

« Le travail affecte ma santé »

|

73,5

|

62

|

63

|

56

|

58

|

60,5

|

|

« Ma santé ou ma sécurité est menacée par mon travail »

|

52

|

34

|

27,5

|

26

|

2

|

30

|

|

Mal au dos

|

60,5

|

37

|

31

|

26

|

25

|

33

|

|

Fatigue générale

|

35

|

18,5

|

34

|

26

|

18

|

23

|

|

Douleur musculaire dans les bras et les jambes

|

39

|

23

|

22

|

14,5

|

14

|

20

|

|

Maux de tête

|

18,5

|

10

|

15

|

9

|

12,5

|

12

|

|

Stress

|

34,5

|

31

|

48

|

30,5

|

35

|

33

|

|

Problèmes de santé chroniques ou permanents

|

34

|

16

|

13

|

21

|

13

|

17

|

L’état de santé des professions médicales a été particulièrement étudié. La littérature suggère que leur santé physique est similaire à celle de la population générale, même si les femmes médecins semblent en meilleure santé. En revanche, la fatigue, le stress, le risque de burnout, les problèmes de santé mentale ainsi que le suicide semblent plus fréquents. En France, les médecins généralistes hommes se perçoivent en meilleure santé que les hommes actifs de même âge, ils sont moins nombreux à déclarer souffrir de maladies chroniques et sont moins limités dans leurs activités. Les femmes médecins généralistes ne se différencient pas de l’ensemble des femmes actives en termes de santé perçue, mais comme les hommes, elles se déclarent moins souvent atteintes de maladies chroniques et de limitations fonctionnelles.

Enfin, des prévalences plus élevées d’autres facteurs de risque, comme le tabagisme, la consommation d’alcool, le niveau de LDL-cholestérol et la consommation de cannabis ont été également relevées dans des populations d’indépendants.

Cet état de santé globalement favorable peut expliquer les taux d’absentéisme plus faibles des indépendants par rapport aux salariés à temps plein : 8,2 % en moyenne pour les indépendants, contre 20 % pour les salariés. L’incidence des arrêts de travail est plus élevée chez les artisans (9,7 %) que chez les commerçants (7 %). Elle atteint des taux particulièrement élevés dans certains secteurs, comme la production et distribution d’électricité de gaz et d’eau (13 %) et la construction (11,6 %). Des écarts similaires sont observés en Europe. Toutefois, l’état de santé seul n’explique probablement pas ces différences. La crainte de perdre son travail, la pression financière ou celle de la clientèle peuvent être autant de facteurs dissuasifs de déclaration des arrêts de travail pour le travailleur indépendant, tandis que la pénibilité du travail et la fréquence des accidents ou traumatismes dans certaines professions les favorisent au contraire.

L’absence de système de reconnaissance des maladies professionnelles chez les indépendants ne gomme pas le fait que les risques auxquels ils sont exposés sont similaires à ceux des salariés. On retrouve ainsi chez les indépendants certaines pathologies professionnelles bien connues des salariés : la surconsommation d’antalgiques et d’anti-inflammatoires chez les professionnels du bâtiment et des travaux publics, ou chez les menuisiers témoignant probablement de troubles musculosquelettiques ; la prévalence élevée d’insuffisances respiratoires liée à l’exposition à des particules toxiques (farines, poussières...) chez les prothésistes et les boulangers-pâtissiers indépendants. Une étude focalisée sur les artisans coiffeurs en France met en évidence que près de la moitié d’entre eux ont une maladie qui remplirait les conditions requises pour la reconnaissance en tant que maladie professionnelle.

Enfin, il n’existe pas de données sur les accidents du travail chez les indépendants. Les deux seules enquêtes menées en France semblent montrer que leur fréquence est très liée aux risques inhérents à la profession exercée.

Santé mentale en lien avec le travail

Le terme de « santé mentale » fait référence à une altération de l’état de santé allant du « simple » mal-être caractérisé par des symptômes relatifs à la sphère mentale jusqu’à la pathologie psychiatrique. Dans le champ qui nous occupe ici, les symptômes dépressifs et anxio-dépressifs sont de très loin les plus étudiés. Ils sont la plupart du temps recueillis dans les études à l’aide d’échelles explorant un ensemble de symptômes ou, moins fréquemment, à l’aide d’outils dits « diagnostiques » décrivant une pathologie psychiatrique avérée.

Les problèmes de santé mentale en lien avec le travail prennent une importance qui semble actuellement grandissante dans notre société. Parmi les populations salariées, de nombreux médecins du travail rapportent une fréquence de plus en plus élevée de problèmes de santé mentale au travail, se traduisant par une symptomatologie très large décrivant un mal-être, des symptômes de type anxio-dépressifs ou diverses manifestations physiques. Les professions indépendantes n’échappent probablement pas à cette situation. Parallèlement à cette prise de conscience sur le terrain, la littérature épidémiologique dans ce domaine véritablement initiée depuis la fin des années 1970 s’est depuis considérablement enrichie pour aboutir aujourd’hui à un nombre très important d’études.

Pour ce qui est des expositions professionnelles, on préfèrera au terme de stress, tantôt employé pour désigner un facteur d’exposition ou un effet sur la santé, le terme d’exposition aux facteurs psychosociaux au travail.

Un important corpus d’études, méthodologiquement rigoureuses, permet de considérer qu’il existe des liens entre des expositions professionnelles à des facteurs psychosociaux et une altération de la santé mentale, principalement au travers d’une symptomatologie dépressive. De plus, la plupart des auteurs s’accordent sur la nature causale de ces liens. En 2008, trois revues de la littérature épidémiologique fondées exclusivement sur des études longitudinales concluent toutes à l’existence de liens entre les différentes dimensions des modèles de Karasek ou de Siegrist et certains troubles de santé mentale tels que des troubles dépressifs et anxio-dépressifs. L’exposition au job strain, combinant fortes exigences et faible latitude décisionnelle, multiplierait par 2 le risque de développer des troubles dépressifs. En cas d’efforts importants associés à de faibles récompenses, les liens avec les troubles dépressifs semblent plus constants et le risque augmenterait de 2 à 4 fois selon les auteurs et la méthodologie adoptée.

Les nombreux résultats positifs ne doivent pas faire oublier les limites de ces études. La non indépendance des mesures d’exposition et de santé, la non prise en compte de certains facteurs de confusion personnels, l’hétérogénéité des études sur les outils utilisés, tant pour la mesure de l’exposition que pour celle de la santé et le schéma d’étude transversal, sont les principales limites régulièrement mises en avant. Par ailleurs, il existe encore un déficit de connaissance quant aux effets liés à la durée et l’intensité des expositions en cause.

Concernant d’autres indicateurs de santé mentale, la littérature est un peu moins abondante avec des résultats qui restent à consolider. Ainsi, pour ce qui concerne les problèmes liés à l’alcool, une revue de la littérature menée en 2006, à la fois sur des études longitudinales et transversales conclut à des résultats allant dans le sens d’une association entre problèmes d’alcool et exposition aux facteurs psychosociaux au travail. Une étude longitudinale de 2007 rapporte que les hommes exposés au job strain ou à de fortes exigences présentent un risque accru de consommation d’antidépresseurs.

Pour ce qui est des troubles du sommeil, il existe trop peu d’études épidémiologiques et trop de résultats divergents pour tirer des conclusions générales.

Très peu de données épidémiologiques permettent actuellement de documenter le lien entre les actes suicidaires et les conditions de travail. Les travaux existants (parfois entachés de sérieuses limites) décrivent certaines différences de taux de mortalité par suicide entre professions. Seules les professions du domaine de la santé ainsi que les agriculteurs semblent présenter assez systématiquement des excès de risque. Les hypothèses explicatives avancées et relatives au travail portent principalement sur l’accessibilité des moyens de suicide mais aussi sur les contraintes psychosociales au travail.

Face à la rareté des études épidémiologiques menées spécifiquement auprès de populations d’indépendants, une première approche est de décrire cette population en termes de prévalence de troubles de santé mentale et de la comparer aux autres catégories socioprofessionnelles. Les catégories d’indépendants (artisans, commerçants et chefs d’entreprise) semblent occuper une position intermédiaire en termes de prévalence d’épisode dépressif et de troubles anxieux, entre les catégories de salariés les moins favorisées (employés et ouvriers) et les plus favorisées (cadres).

Prévalence (%) de troubles psychiatriques en France selon la catégorie socioprofessionnelle (d’après Cohidon et coll., 2009)

| |

Épisode dépressif récent

|

Troubles de l’humeur (au moins un)

|

Troubles anxieux (au moins un)

|

|

Catégorie socioprofessionnelle

|

H

|

F

|

H

|

F

|

H

|

F

|

|

Agriculteurs exploitants

|

3,3

|

9,9

|

4,6

|

12,8

|

12,1

|

15,1

|

|

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise

|

7,8

|

11,6

|

9,6

|

13,6

|

16,4

|

22,8

|

|

Cadres et professions intellectuelles supérieures

|

5,0

|

7,8

|

7,8

|

9,9

|

13,7

|

20,0

|

|

Professions intermédiaires

|

5,9

|

8,3

|

8,4

|

11,0

|

14,8

|

20,9

|

|

Employés

|

9,5

|

12,9

|

12,5

|

16,1

|

20,9

|

29,3

|

|

Ouvriers

|

8,8

|

13,9

|

11,3

|

16,4

|

19,8

|

29,0

|

Pour ce qui concerne le suicide, les analyses des données françaises de mortalité par suicide ne décrivent pas d’excès de risque (chez les hommes) dans la catégorie socioprofessionnelle des artisans commerçants et chefs d’entreprise.

Risques relatifs de décès prématuré par suicide chez les hommes en France selon la dernière catégorie socioprofessionnelle (CS) connue en tant qu’actif occupé, ajustés sur l’âge (d’après Cohidon et coll., 2010)

|

Dernière CS connue en tant qu’actif occupé

|

Risque relatif

|

ICa (95 %)

|

|

Agriculteurs exploitants

|

2,77

|

1,74-4,42

|

|

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise

|

1,81

|

1,30-2,52

|

|

Cadres et professions intellectuelles supérieures

|

1

| |

|

Professions intermédiaires

|

1,37

|

1,01-1,86

|

|

Employés

|

2,34

|

1,73-3,18

|

|

Ouvriers

|

2,45

|

1,86-3,23

|

a Intervalle de confiance

En revanche, quelques études indiquent un risque plus élevé de suicide chez les médecins, en particulier chez les femmes.

Par ailleurs, des études sur les conditions de travail chez les indépendants décrivent des fréquences d’expositions particulièrement fortes à certains facteurs psychosociaux ou organisationnels et que l’on pourrait envisager comme potentiellement génératrices d’atteintes de la santé psychique parmi ces populations. Il s’agit principalement d’un temps de travail élevé, d’horaires atypiques peu conciliables avec la vie privée et d’un faible soutien social du fait du statut fréquent de travailleur isolé. Cependant, l’importante autonomie décisionnelle pourrait aussi venir contrebalancer les effets de ces contraintes.

Épuisement professionnel

Utilisé pour la première fois pour décrire l’épuisement au travail de professionnels de santé mentale, le burnout est caractérisé par le fait de « ne pas y arriver, s’user, être épuisé par une exigence excessive en énergie, force ou ressources ». Il est décrit plus récemment comme un état d’épuisement physique, émotionnel et mental résultant d’une exposition à des situations de travail émotionnellement exigeantes. Il existe aujourd’hui de nombreuses définitions.

Bien que passé dans le langage courant, l’existence du burnout en tant qu’entité à part entière fait encore débat au sein de la communauté scientifique. Ainsi, il ne fait actuellement pas partie des diagnostics officiels de maladie dans les classifications internationales (CIM-10 et DSM-IV).

Plusieurs outils de mesure ont été proposés. Néanmoins, très peu d’entre eux ont fait l’objet de validation scientifique. Le Maslach Burnout Inventory (MBI) est de très loin le plus utilisé, couvrant environ 90 % de la recherche dans ce domaine. Trois versions du questionnaire relatives à des populations différentes au travail ont été successivement développées : la première concernait les professions de soins à la personne ; la seconde a été élaborée pour les professions d’enseignants et d’éducateurs ; la troisième pour être utilisée en population générale au travail (1996). Le syndrome inclut trois dimensions : la première est l’épuisement, à la fois physique et psychique ; la seconde est la dépersonnalisation (ou cynisme) se traduisant par un retrait et une indifférence vis-à-vis du travail ; la troisième est représentée par la perte d’efficacité au travail et la dévalorisation de soi. Les deux premières dimensions semblent les plus prépondérantes. Le questionnaire peut être exploité soit de manière globale en un syndrome unique soit par dimension. Le concept de burnout est encore en cours d’évolution, en particulier du fait des modifications récentes de l’organisation du travail impliquant insécurité d’emploi, réductions d’effectifs et flexibilité.

Pour des raisons historiques, la littérature sur le burnout est beaucoup plus abondante dans les catégories d’emploi « au service des autres » telles que les professions de santé, le travail social et l’enseignement. Même si de nombreux auteurs s’accordent aujourd’hui sur le fait que tous les types d’emploi peuvent être concernés, le fait d’être confronté dans son métier à « l’attente » d’une personne est un élément supplémentaire à prendre en considération.

Les contraintes de l’environnement de travail les plus souvent décrites dans le développement du burnout sont les suivantes : fortes exigences qualitatives et quantitatives, faible contrôle, faible soutien social, faibles récompenses, manque d’équité et conflits de valeur. Le conflit de rôle et l’ambiguïté de rôle sont aussi des contraintes fréquemment rapportées comme associées au burnout. On retrouve donc classiquement les expositions aux facteurs de risque psychosociaux au travail, telles que celles explorées dans les modèles de Karasek et de Siegrist et auxquelles viennent s’ajouter des concepts plus novateurs. Plus récemment, un nouveau modèle prédictif du burnout a été développé, le modèle exigences/ressources (incluant l’autonomie, le soutien social et les possibilités de développement).

Il existe de nombreuses études sur les conséquences morbides du burnout. La sphère mentale semble la plus concernée. Les liens avec les troubles dépressifs et anxieux sont évidemment les plus décrits dans le sens où certains scientifiques considèrent le burnout comme une forme de dépression. Les troubles du sommeil et les problèmes d’alcool font partie des conséquences morbides rattachées au burnout. Des conséquences cardiovasculaires, musculo-squelettiques et immunes ont également été décrites.

Des données concernant le burnout chez les indépendants sont disponibles au travers des études menées parmi les professionnels de la santé et en particulier les médecins (médecins généralistes et spécialistes) et les dentistes. Plusieurs revues de la littérature font état d’une prévalence élevée de burnout chez les médecins. Les résultats concernant les facteurs de risque ne sont pas toujours convergents bien que certains soient plus souvent rapportés : fortes exigences, faible soutien social des collègues, conflit avec la famille et manque de ressources. On notera que la plupart de ces études sont transversales et que la distinction entre salariés et libéraux est rarement faite.

Par ailleurs, les expositions spécifiques des catégories professionnelles d’indépendants à certaines contraintes telles qu’une charge de travail élevée, une faiblesse de l’environnement social et un rapport au travail peut-être particulier (surinvestissement dans le travail) pourraient les placer dans une situation favorable au développement du burnout.

Conséquences au niveau cardiovasculaire

Les maladies cardiovasculaires constituent un ensemble de troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins. Les maladies du cœur représentent 75 % des maladies cardiovasculaires et comportent les affections coronariennes dont la mort subite, l’infarctus du myocarde et l’angine de poitrine. Les maladies vasculaires comprennent les accidents vasculaires cérébraux (AVC) ou stroke (dont sont à l’origine la thrombose, l’hémorragie et l’embolie cérébrale), l’artérite des membres inférieurs, l’embolie pulmonaire et les affections congénitales.

Les pathologies cardiovasculaires constituent depuis le début du siècle dernier la première cause de mortalité dans les pays industrialisés, bien qu’un déclin de ces pathologies ait été observé à deux reprises au milieu des années 1950 ainsi que des années 1970. La moitié de ces évènements est attribuable aux facteurs et comportements à risque classiques (cholestérol, tension artérielle, poids, tabagisme, manque d’activité physique).

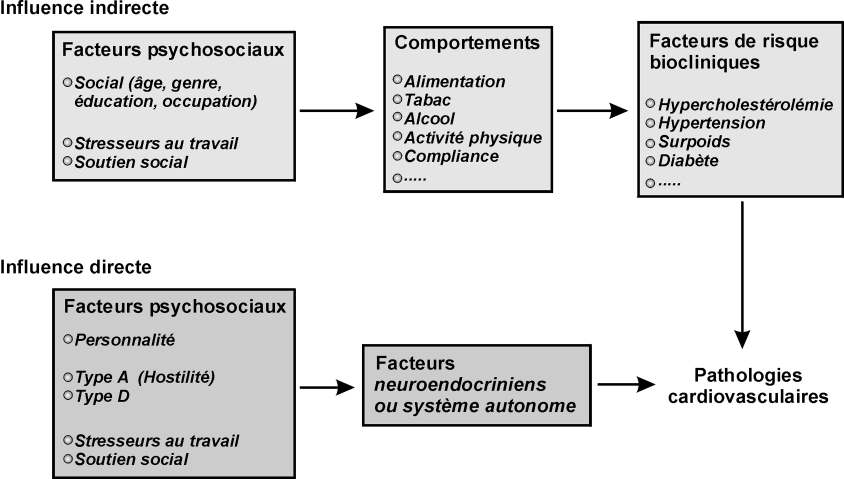

Les facteurs psychosociaux dont le stress peuvent avoir une influence indirecte sur ces affections via des facteurs de risque biocliniques et des comportements de santé et/ou une influence directe via des mécanismes neuroendocriniens ou du système autonome.

Sur la base de revues de littérature et de méta-analyses, le stress, selon le modèle de Karasek ou de Siegrist, semble être un prédicteur fiable d’incidence cardiovasculaire avec des variantes selon le type d’évènement et les variables sociodémographiques. Les facteurs sociodémographiques qui peuvent influencer la relation entre stress et affections cardiovasculaires incluent : le type d’occupation (où par exemple avoir une activité professionnelle joue un rôle protecteur) ; le secteur d’activité (où même pour des indépendants, les secteurs de la construction, de la restauration et des professions libérales rendent le travailleur particulièrement vulnérable). L’âge, le sexe et le niveau d’instruction sont d’autres exemples plus classiques.

De nouveaux facteurs émergents de risque psychosocial – dont certains ont été démontrés être en rapport avec les affections cardiovasculaires – pourraient être présents chez les indépendants : l’insécurité de l’emploi, les longs horaires de travail, l’intensification du travail, de fortes exigences émotionnelles au travail et le déséquilibre entre vie professionnelle et privée.

Sur la base de résultats issus de méta-analyses, l’exposition au job strain du modèle de Karasek augmenterait le risque de maladies cardiovasculaires de 16 à 45 %. Le risque serait accru de 58 à 152 % en cas d’exposition au déséquilibre efforts-récompenses du modèle de Siegrist. Toutefois, une certaine prudence s’impose pour le modèle de Siegrist du fait du faible nombre d’études prospectives.

Les études récentes confirment la relation existant entre le stress et de nombreux facteurs de risque cardiovasculaire tels que : la pression artérielle casuelle, la pression artérielle ambulatoire, l’obésité, le diabète, le fibrinogène, l’inhibiteur de l’activateur du plasminogène de type 1 et le syndrome métabolique. Toutefois, une revue de la littérature portant sur 46 études ne supporte que modestement l’hypothèse d’une association constante entre stress (modèle de Karasek ou de Siegrist) et comportements à risque. Les relations les plus fortes sont observées pour le surpoids et, chez les hommes, pour l’alcool et dans une moindre mesure pour le tabagisme.

En 2003, la Fondation nationale du cœur d’Australie indiquait que les stresseurs ou évènements de vie aigus peuvent précipiter des évènements coronariens ; que la dépression, l’isolement social et le manque de soutien social peuvent expliquer en partie la variabilité des occurrences de maladies coronariennes et que le risque accru dû à ces facteurs est comparable à celui de facteurs de risque classiques tels que le tabagisme, l’hypercholestérolémie et l’hypertension. Les facteurs de risque psychosociaux peuvent former un cluster de manière analogue aux facteurs de risque conventionnels et l’attention portée à ces facteurs psychosociaux peut améliorer les issues auprès des patients coronariens.

Conséquences musculosquelettiques

Le terme « affections musculosquelettiques » recouvre un ensemble large de diagnostics et de symptômes. Les troubles fréquents dont les liens avec les expositions professionnelles, particulièrement les contraintes posturales et biomécaniques, sont reconnus ou discutés incluent : les rachialgies (principalement : lombalgies et cervicalgies), les troubles musculosquelettiques (TMS) du membre supérieur, ainsi que les TMS du membre inférieur, principalement les problèmes de genou. Ces troubles sont habituellement classés selon la localisation des douleurs ou des limitations de mouvement, complétée ponctuellement par des diagnostics.

Les mécanismes reliant stress et pathologie ne suffisent pas à comprendre les effets du stress dans le domaine musculosquelettique, qui doivent intégrer les effets des expositions biomécaniques et posturales. Les expositions biomécaniques jouent un rôle très important, et il serait difficile, voire impossible, de les ignorer. Il est nécessaire également de préciser les définitions utilisées dans ce contexte. Du côté du stress sont évoquées des contraintes autres que biomécaniques ou posturales, classées en deux catégories principales : expositions à des facteurs psychosociaux liés au travail d’une part, et à des facteurs liés à l’organisation du travail d’autre part.

Les facteurs liés à l’organisation du travail, appelés facteurs « en amont », recouvrent les aspects structurels liés aux tâches à accomplir et à l’organisation (la façon dont les processus de travail sont structurés et gérés) y compris les contraintes temporelles, la nécessité d’effectuer des tâches dans des délais courts ou en prenant des risques. Les seconds types de facteurs appelés psychosociaux se réfèrent aux qualités de l’environnement de travail telles que perçues par le sujet, donc comportant une dimension subjective.

La littérature disponible concerne essentiellement les facteurs psychosociaux au travail et se rapporte au site de douleur ou (moins souvent) à une pathologie spécifique. Il est également pertinent de considérer l’ensemble des facteurs de risque professionnels, qui documentent la place relative des facteurs psychosociaux comparée à celle d’autres types de facteurs de risque. L’analyse de la littérature permet d’évaluer l’importance des facteurs psychosociaux pour différentes dimensions de santé musculosquelettique.

Pour la plupart des sites de douleur, de nombreuses études montrent des liens avec les expositions aux facteurs de risque psychosociaux, mais les associations sont souvent d’intensité modeste, et globalement moins fortes dans les études dont la qualité méthodologique est la meilleure (études longitudinales). Le niveau de preuve varie également selon le site de douleur. Pour les douleurs cervicales et les douleurs d’épaules, les associations avec la « demande » au travail, le manque de latitude, et le manque de soutien social, sont retrouvées de façon assez constante. Pour les troubles portant sur le cou et le membre supérieur, les facteurs psychosociaux sont liés de façon modeste aux troubles, sans qu’il y ait d’association spécifique. Les relations sont moins évidentes pour des pathologies spécifiques, syndrome du canal carpien ou pathologies du coude. Concernant les lombalgies, les associations, habituellement observées dans des études transversales, deviennent moins nettes, voire inexistantes, dès lors qu’on se limite à l’examen d’études longitudinales, a priori plus solides du point de vue méthodologique. Au niveau du membre inférieur, les conclusions sont plutôt négatives. Il est possible que certaines des pathologies en cause, dont l’arthrose (arthrose du genou...), ne soient pas liées de façon étroite à ces facteurs de risque.

L’organisation du travail de façon générale a fait l’objet de moins d’études. Cependant, certains résultats portent sur des dimensions objectives de la demande qui pourraient être considérées comme relevant de l’organisation du travail, tels que l’existence de contraintes temporelles dans le travail. De nombreux facteurs intervenant « en amont » (tels que la dépendance par rapport aux clients ou par rapport aux donneurs d’ordre) sont susceptibles d’augmenter à la fois le niveau d’exposition à des facteurs biomécaniques (avec des effets sur la santé), et le niveau de stress perçu.

Parmi les limites des résultats disponibles, il faut souligner un écart certain entre les connaissances sur les effets à court terme, qui peuvent être issues d’études expérimentales et plus faciles à documenter du point de vue de la causalité, et les connaissances sur les effets à distance, qu’il s’agisse d’effets de variables intervenant « en amont » ou d’effets à long terme. En particulier, les effets d’expositions sur une période relativement longue, ou les effets maintenus plusieurs années après l’arrêt de l’exposition, sont insuffisamment connus.

Stress et accidents liés au travail

Il est plus complexe qu’il ne paraît de savoir ce que recouvre le terme « accident », la limite entre « maladie » ou « trouble » et « accident » étant souvent imprécise. Les accidents incluent bien souvent des conséquences de sur-sollicitations ou de mouvements forcés qui pourraient aussi être rangés parmi les troubles musculosquelettiques. Le poids des catégories médico-administratives « accidents » classées comme liées au travail et souvent indemnisables à ce titre, est également important, et complique les comparaisons entre pays, ainsi que les comparaisons entre catégories (dont celle des indépendants) à l’intérieur d’un même pays.

Les études publiées sur les liens entre stress et accidents au travail (ou liés au travail) ne portent pas spécifiquement sur des populations d’indépendants. Cependant, la plupart des facteurs en cause dans les accidents au travail sont pertinents pour les indépendants.

Le stress ou la fatigue, entraînant un manque d’attention ou des réflexes moins rapides, sont considérés comme augmentant les risques d’accidents. En amont, plusieurs auteurs insistent sur le rôle du nombre d’heures travaillées, qui lui-même peut être lié à une charge de travail élevée et à l’existence de problèmes financiers. Encore en amont, les contraintes liées au contrat de travail ou au lien de subordination vis-à-vis de donneurs d’ordre sont également évoquées, dans des études portant sur des salariés.

Plusieurs études montrent de façon précise que le risque d’accident est accru en situation de demande psychologique élevée, de forte demande émotionnelle, et de conflit avec des collègues ou le supérieur hiérarchique. Le rôle du nombre d’heures travaillées a également été documenté de façon précise, les heures travaillées au-delà d’un horaire de 8 heures par jour ou 40 heures par semaine étant des heures à risque accru d’accident.

Trop peu d’études s’intéressent aux accidents dont sont victimes les indépendants, alors même que leurs conditions de travail comportent des dimensions spécifiques dont le rôle pourrait être particulièrement important : longues heures de travail, mais aussi isolement, et moindre proximité de règles contraignantes en matière de sécurité au travail.

Mécanismes associant stress et pathologies

Le terme « stress » et certains aspects du concept qui lui sont rattachés ont été introduits par H. Selye en 1936. Ce terme est contemporain de la notion d’homéostasie proposée par W. Cannon en continuité avec celle de fixité du milieu intérieur due à C. Bernard.

« Stress », mot anglais, représente la contrainte, la force que l’on exerce ; « strain » signifie la déformation de l’élément de matière, la réponse donc à la sollicitation imposée. En toute rigueur, « stress » est le « stresseur » (facteur de stress) et « strain » le processus en réponse au stress. Le stress peut être considéré comme un concept fondamentalement biologique, les stresseurs agissant par l’intermédiaire de processus mentaux, cognitifs, émotionnels, tout phénomène mental ayant par essence une correspondance cérébrale et biologique.

Toute personne est soumise en permanence à l’influence d’évènements de vie et de modifications environnementales. Selon ses caractéristiques, elle évaluera les évènements selon une échelle de valeurs allant de l’indifférence à une perception mineure ou majeure et s’en suivra des retentissements variables selon l’imprévisibilité, la nouveauté ou l’incertitude attachées à la situation. Ces différences d’appréciation et de retentissements dépendent de facteurs individuels (y compris génétiques) et de l’histoire personnelle (y compris les évènements qui se sont déroulés pendant la période pré- et périnatale et la petite enfance).

Sommes-nous devant un nouveau paradigme médical : les pathologies sociales (de l’anglais « social pathologies »), le stress n’en étant que l’un des éléments participants ? Les pathologies sociales toucheraient-elles des individus de plus en plus nombreux en état de vulnérabilité soumis à des facteurs dits psychosociaux ? En effet, il est montré que des milieux socio-économiques précaires, des environnements délétères, des maltraitances, des inégalités, des situations d’exclusion, d’humiliation, laissent des traces biologiques de nature épigénétique – en particulier chez le petit enfant – qui peuvent conduire à développer ultérieurement des pathologies.

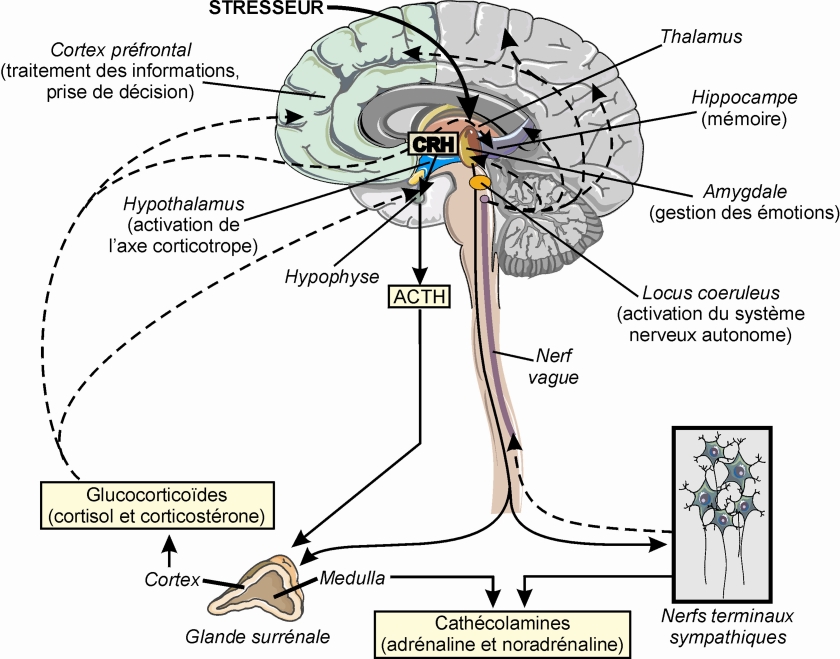

Quels sont les fondements biologiques ? Les travaux expérimentaux montrent qu’après un évènement isolé produisant un stress aigu, l’équilibre homéostatique en général se rétablit. Cet équilibre peut être de nature cognitive. De l’évaluation intervenant dans la transaction entre le stresseur et l’individu et de l’ajustement qui en résulte naît une stratégie ayant pour but de faire face. Les processus émotionnels sont naturellement d’un intérêt majeur. L’équilibre homéostatique est sous la dépendance de mécanismes neuroendocriniens qui font intervenir l’axe sympathique et l’axe corticotrope. D’une part, des activations nerveuses dans les régions fronto-cortico-limbiques du cerveau entraînent la mobilisation de l’axe sympathique-médullo-surrénalien et l’activation des catécholamines (adrénaline et noradrénaline). D’autre part, des facteurs du système nerveux central activent l’axe hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien et conduisent, via la production de CRF (Corticotropin Releasing Factor), à la libération de l’hormone cortisone (cortisol chez l’homme).

Si les stresseurs perdurent ou se répètent ou si le sujet est particulièrement vulnérable, les défaillances physiologiques apparaissent et, de plus en plus de systèmes sont impliqués. Il s’agit alors d’un stress chronique.

Selon les fragilités existantes chez la personne, des pathologies peuvent apparaître, en premier lieu par l’intermédiaire de perturbations du système immunitaire et de processus inflammatoires. Véritables « maladies de l’adaptation », les pathologies liées au stress chronique ont fait l’objet de nombreuses études épidémiologiques lesquelles ont précisé les relations statistiques entre certaines contraintes de travail et ces altérations de santé.

Sont concernées des pathologies dont l’importance sur la santé publique n’est plus à démontrer : troubles de l’humeur (anxiété, dépression), troubles du sommeil, troubles des comportements consommatoires (anorexie, boulimie, toxicomanies), maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle et maladies coronariennes) et digestives, troubles musculosquelettiques et pathologies liées au système immunitaire voire cancer. Pour comprendre comment l’organisme passe d’un état normal à un état pathologique, il est nécessaire d’expliquer par quels mécanismes un état de stress peut aboutir à ces pathologies.

L’hypersécrétion de cortisol et de catécholamines en cas de stress chronique peut conduire à l’apparition d’un syndrome métabolique associant plusieurs symptômes : obésité abdominale, état de résistance à l’insuline pouvant évoluer vers un diabète, hypertension artérielle et perturbations du métabolisme des lipides sanguins. Ces perturbations métaboliques représentent un facteur de risque pour le système cardiovasculaire (athérosclérose, thrombose).

Le stress est également impliqué dans le déclenchement et/ou la majoration de symptômes digestifs. Le CRF apparaît au centre des mécanismes physiopathologiques des effets du stress sur le tube digestif.

Concernant les troubles musculosquelettiques, il est aujourd’hui reconnu que le stress potentialise l’impact des sur-sollicitations biomécaniques. Les effets du stress semblent médiés par le système autonome, le système endocrine et le système immunitaire.

L’altération de la régulation de l’axe corticotrope en cas de stress chronique apparaît impliquée dans les troubles de l’humeur : des augmentations de sécrétions basales de cortisol ont souvent été rapportées chez l’homme. Des anomalies circadiennes (avances de phase du rythme de cortisol) sont suspectées comme lien possible entre stress chronique et dépression. L’axe corticotrope intervient également largement dans la modulation des comportements addictifs par le stress et dans les troubles du sommeil liés au stress.

Enfin, des liens très étroits existent entre les deux axes principaux du stress et le système immunitaire. Ce dernier est informé, par l’intermédiaire des systèmes nerveux autonome et central, de stimuli cognitifs, émotifs et physiques intégrés par le cerveau. En retour, le cerveau reçoit des messages du système immunitaire par l’intermédiaire de neuropeptides hormonaux et de cytokines. Les conséquences pathologiques du stress peuvent résulter d’altérations immunitaires. Le stress, via l’induction d’une transition dans l’équilibre entre lymphocytes T helper de type 1 et de type 2, aurait des effets délétères, dans l’évolution des maladies infectieuses, auto-immunes, inflammatoires et cancéreuses.

Les marqueurs biologiques utilisés pour identifier les effets du stress sur la santé se rapportent aux mécanismes physiologiques perturbés lors du stress. Les marqueurs dits primaires (cortisol, adrénaline, cytokines...) correspondent aux premiers médiateurs libérés dans le sang. Les marqueurs secondaires sont des molécules ou des processus physiologiques modifiés suite à l’activation des médiateurs primaires afin de compenser leurs effets. Il s’agit de marqueurs métaboliques, cardiovasculaires ou immunologiques qui atteignent des niveaux sub-cliniques après un stress prolongé. Ces marqueurs ne sont pas sans poser de problèmes étant donné la complexité des mécanismes mis en jeu ainsi que la variabilité de réponse des individus. De nouvelles approches d’évaluation du stress chronique s’appuient sur les outils de la génomique pour mesurer l’ensemble des gènes activés ou modifiés dans les cellules immunitaires et sur l’imagerie cérébrale pour suivre les modifications structurelles ou fonctionnelles de certaines régions du cerveau.

Facteurs individuels de vulnérabilité au stress

De nombreux travaux de recherche se sont intéressés aux facteurs individuels de vulnérabilité au stress. La vulnérabilité individuelle au stress semble influencée par une interaction complexe entre des facteurs génétiques et l’environnement au sens large. Le patrimoine génétique pourrait prédisposer un individu à subir plus ou moins intensément des évènements aversifs. Les expériences vécues tout au long de la vie peuvent façonner sa réactivité au stress, avec des fenêtres de vulnérabilité plus grandes en particulier durant la petite enfance, lors de la maturation du cerveau, mais aussi pendant l’adolescence et la vieillesse. L’épigenèse est un des mécanismes par lequel l’environnement marque le fonctionnement des gènes et ainsi influence la réactivité au stress des individus. Cette influence est différente selon le sexe et l’âge de l’individu.

Chez l’homme, c’est par des études de génétique quantitative que l’influence de facteurs génétiques sur la réactivité au stress a été étudiée. La comparaison de jumeaux monozygotes (partageant le même patrimoine génétique) à des jumeaux dizygotes (partageant 50 % de leur patrimoine génétique) permet d’estimer l’influence de la génétique sur les réponses de stress. Une contribution génétique est révélée si la concordance entre jumeaux monozygotes est plus élevée que la concordance entre jumeaux dizygotes. De l’ensemble des études, on peut déduire que les gènes contribuent pour environ 40 % de la variabilité interindividuelle au stress. Les études les plus récentes prennent en compte des effets connus de l’environnement, donc l’interaction gènes et environnement, pour estimer l’effet global des gènes. Par exemple, la comparaison des concordances entre jumeaux monozygotes et dizygotes se fait en séparant les jumeaux ayant connu une enfance difficile de ceux ayant une enfance sans problème.

L’influence des gènes sur la réactivité au stress a été explorée chez l’animal, par des études de sélection génétique portant sur une mesure de réactivité au stress. La sélection génétique consiste à sélectionner dans une population hétérogène les animaux les plus réactifs (que ce soit par des mesures comportementales ou par des mesures endocriniennes) et de les croiser entre eux. Parallèlement, la même sélection est faite pour les animaux les moins réactifs. Au bout de quelques générations, des lignées dites divergentes pour un trait de réactivité au stress sont établies. De telles sélections ont été faites par exemple pour des mesures comportementales d’anxiété, pour des mesures de résignation ou pour des mesures de corticostérone (hormone glucocorticoïde chez les rongeurs) en réponse à un stress.

L’identification des gènes impliqués dans la réponse au stress fait intervenir la génétique moléculaire. Une première approche consiste à tester l’influence de polymorphismes de l’ADN à l’intérieur de gènes candidats, codant pour les médiateurs connus de la réponse au stress. Par exemple, une étude a montré que le gène codant pour le transporteur de la sérotonine contient un polymorphisme qui influence l’apparition de symptômes dépressifs selon le nombre d’évènements stressants ayant été subis par les individus. De même, la réactivité émotionnelle des individus (mesurée par imagerie cérébrale) apparaît modulée par leur génotype au niveau du gène codant pour le neuropeptide Y.