Approche de santé publique

2008

15-

Prévalence du jeu excessif et pathologique

Les pouvoirs publics commencent à appréhender la question du jeu pathologique comme un problème de santé publique. Une des premières questions qui se pose est celle de la mesure de l’ampleur du phénomène : combien y a-t-il de personnes en difficulté face à ce comportement ? En l’absence complète d’études françaises qui permettraient de répondre à une telle question, il est utile d’examiner ce qui a pu être fait ailleurs.

L’objet de cette analyse est centré sur les enquêtes épidémiologiques en population générale susceptibles de produire une estimation pour l’ensemble de la population (ou du moins un groupe d’âge précis) d’une zone géographique donnée – l’approche nationale a été privilégiée – de la prévalence du jeu de hasard et d’argent problématique ou pathologique. Les études cliniques, partant de populations particulières, notamment celles bénéficiant d’une prise en charge, ne pouvant pas atteindre cet objectif ne sont donc pas prises en compte sauf de manière connexe, sur des questions d’outils et de méthodes qui peuvent être identiques à ces deux types d’études.

Un premier examen a permis de hiérarchiser le nombre important de travaux examinés (115 articles et rapports d’enquêtes) en fonction de critères de sélection : enquêtes de portée nationale ou méta-analyses, représentativité de l’échantillon, taux de réponse à l’enquête, outils de repérage validés. Les documents répondant à ces quatre critères ainsi que les études ou rapports de synthèse de référence sur cette question (N=51) ont fait l’objet d’une analyse approfondie.

Concepts et outils de repérage

Les études de prévalence s’appuient sur différents concepts et outils de repérage du jeu excessif qu’il est nécessaire de préciser compte tenu de l’influence qu’ils peuvent avoir sur la détermination du niveau de la prévalence.

Jeu pathologique ou jeu excessif/problématique

L’outil clef de toutes ces études est le choix de l’outil de repérage du phénomène à mesurer : jeu pathologique ou jeu problématique. On dispose actuellement de nombreux outils permettant de classer un individu dans une catégorie au regard d’un certain nombre de critères. Ces outils, développés au départ dans une perspective clinique, ont été testés et validés pour une utilisation statistique. Utilisation clinique ou usage épidémiologique ne correspondent pas aux mêmes contraintes ou exigences. Ainsi, pour être utilisé dans une enquête, un test de repérage nécessite de limiter le nombre de questions afin de ne pas trop alourdir le questionnaire.

Un « test de repérage » permet donc, grâce à une liste restreinte de questions qui peuvent être insérées dans un questionnaire, de classer un individu dans une catégorie, par exemple : pathologique, non pathologique. Il convient de rappeler l’aspect arbitraire inhérent à toute classification statistique. La finalité de la production d’une prévalence est d’obtenir un ordre de grandeur, ayant une dimension collective pour laquelle les éventuelles erreurs de classements individuels sont statistiquement compensées.

La preuve, s’il en est besoin, de cet aspect arbitraire nous est donnée par la multiplicité des concepts et outils correspondants utilisés et leur variabilité dans le temps. Ainsi, on peut relever les termes suivants (liste non exhaustive de termes anglais car la quasi-totalité de la littérature est dans cette langue) : problem (gambler), pathological, at-risk, excessif, potential problem, potential pathological, probable pathological... Par souci de clarification, seulement deux termes seront par la suite utilisés :

• « joueur pathologique », qualifiant les individus dont l’état ou le comportement répondent à certains critères d’un diagnostic clinique, ou d’un questionnaire-test (voir les outils) ;

• « joueur problématique », qualifiant les individus non classés comme pathologiques mais remplissant certains critères témoignant de difficultés en lien avec leur comportement de jeu. Une définition extensive du jeu problématique inclut également le jeu pathologique.

Outils de repérage

À cette diversité de concepts correspond une plus grande diversité encore d’outils. Plus de 30 tests de repérage différents ont été utilisés dans les très nombreuses enquêtes de prévalence (plus de 200) qui peuvent être recensées dans le monde. Néanmoins, trois principaux outils de repérage ressortent quant à leur application au domaine de l’épidémiologie : le South Oaks-Gambling Screen (SOGS) (de loin le plus utilisé), le test adapté du DSM-IV et le Canadian Problem Gambling Index (CPGI) (voir en annexe la description des trois outils).

South Oaks Gambling Screen (SOGS)

Le SOGS est de loin le plus utilisé de tous les outils. Élaboré à partir du DSMIII en 1987 (Lesieur et Blume, 1987

), il a connu plusieurs adaptations, notamment pour son application sur des jeunes sujets (SOGS-RA) (Lesieur et Blume, 1993

; Winters et coll., 2002

). Il comporte 20 items et les typologies habituellement utilisées sont : 3 ou 4 critères pour le « jeu problématique » et 5 et plus pour le « jeu pathologique ». Au départ, cet outil était conçu pour repérer la « prévalence-vie ». Depuis, il a été adapté et de plus en plus utilisé pour étudier la « prévalence-année » (voir développement sur ce sujet ci-dessous).

Diagnostic Statistical Manual-IV (DSM-IV)

Le DSM-IV définit 10 critères de diagnostic du jeu pathologique. Les typo-logies habituellement utilisées sont : 3 ou 4 critères pour le « jeu problématique » et 5 et plus pour le « jeu pathologique ».

Canadian Problem Gambling Index (CPGI)

Cet outil, le plus récent, a fait l’objet d’une solide étude de validité intégrant une comparaison avec les deux précédents (Ferris et Wynne, 2001

). Il comprend 9 items (avec 4 modalités de réponses pour chacun d’entre eux) et définit la typologie suivante : 3 à 7 critères pour le « jeu problématique » (dénommé « jeu à risque ») et 8 et plus pour le « jeu pathologique ».

Enquêtes de prévalence

Plus de 200 enquêtes de prévalence ont pu être recensées. Il s’agit, dans une large majorité de cas, d’enquêtes spécifiques centrées sur la question du jeu de hasard et d’argent. Parfois, cette problématique est abordée dans le cadre d’une investigation plus large sur une thématique santé mentale ou plus globalement santé. Cette approche apporte une plus-value intéressante car elle permet une analyse approfondie des liens entre les déterminants et les caractéristiques individuelles de santé et les comportements de jeu problématique.

Protocoles et populations

Un certain nombre de pré-requis sont nécessaires à la réalisation d’une enquête de prévalence. Une phase préparatoire en définit les objectifs, en précise le champ (le type de jeux investigués), et choisit l’outil de repérage utilisé, ce qui va fortement influencer l’élaboration du questionnaire.

Les protocoles de sélection de l’échantillon sont variés, notamment dans le choix des critères de stratification. La technique de passation la plus communément utilisée est le téléphone, la plus économique.

Les tailles d’échantillons sont assez élevées : entre 2 500 et 35 000 individus. Ceci est dû au fait que le jeu problématique est un phénomène relativement rare. Il nécessite donc la constitution d’échantillons de taille importante. Certaines enquêtes procèdent par étapes : un premier questionnaire très bref permet de déterminer si la personne est un joueur régulier et dans ce cas, un second questionnaire lui est proposé. Les données de cadrage sociodémographiques du premier questionnaire permettent d’extrapoler les résultats du second à l’ensemble de la population.

Les taux de réponse varient de 55 à 75 %. La question des biais éventuels de ces non-réponses est toujours discutée dans les rendus d’enquête.

Une très grande majorité des enquêtes de prévalence sur le jeu pathologique concerne les adultes. Les travaux sur les jeunes sont relativement plus récents.

Indicateurs

La plupart des études produisent des estimations de « prévalence-vie » et/ou de « prévalence-année », c’est-à-dire la proportion d’enquêtés ayant rempli, au cours de leur vie, ou au cours de l’année passée, le nombre de critères fixés par les outils de repérage du jeu problématique ou pathologique. Seules quelques rares études utilisent une période de référence différente, par exemple six mois.

On constate une évolution nette au cours du temps avec une perte d’intérêt progressive pour le concept de « prévalence-vie » auquel est préféré celui de « prévalence-année ». Ceci est dû à la fois à la difficulté de bien mesurer le premier, plus sensible aux problèmes de mémorisation, et aussi au fait que la base conceptuelle sur lequel il a été élaboré est fragilisée. Ce concept a en effet perdu de son intérêt depuis que le caractère chronique du jeu pathologique est contesté.

Objets d’étude

La plus grande part de la littérature internationale porte sur la question du jeu de hasard et d’argent (gambling). Les études portant sur l’addiction à Internet ou aux jeux vidéo (playing) sont plus récentes (depuis le milieu des années 1990), en nombre limité et encore centrées sur les problèmes de concepts et de méthodes.

Enquêtes nationales

Les tentatives de mesure d’une prévalence nationale du jeu excessif sont le fait principalement des pays anglo-saxons.

États-Unis

Sans contestation possible, les États-Unis sont le pays ayant le plus investigué la question du jeu pathologique. À l’origine des principaux concepts et outils dans ce domaine, les équipes cliniques et universitaires américaines ont mené depuis les années 1970 une multitude d’enquêtes de prévalence à l’échelle d’États, de milieux particuliers (par exemple : étudiants) mais aussi à l’échelle nationale. Dans ce dernier cas, on en dénombre trois menées respectivement en 1975, 1998 (Gerstein et coll., 1999

) et 2000 (Welte et coll., 2001

et 2002

). Des enquêtes plus générales sur la santé abordent aussi la question du jeu pathologique :

National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions 2001/02 (Petry et coll., 2005

; Blanco et coll., 2006

; Morasco et coll., 2006

).

Venant enrichir ce dispositif, une méta-analyse, faisant référence dans le domaine, analyse et synthétise les résultats de 160 enquêtes menées aux États-Unis et au Canada dans les années 1980-1990 (Shaffer et coll., 1997 et 1999

; Shaffer et Hall, 2001

). Une autre méta-analyse cible les études auprès des jeunes réalisées entre 1994 et 2005 (Blinn-Pike et coll., 2007

). Les résultats des enquêtes de prévalence sont également présentés et discutés au sein de synthèses académiques portant plus globalement sur l’épidémiologie du jeu pathologique (Cunningham-Williams et Cottler, 2001

; Volberg, 2002

).

Une première enquête de prévalence sur l’usage problématique d’Internet par les adultes a été réalisée en 2004 (Aboujaoude et coll., 2006

).

Canada

Le Canada dispose, comme son grand voisin, d’une solide expérience de recherche et d’enquêtes sur le jeu pathologique. De nombreuses provinces, notamment le Québec, ont mené des enquêtes de prévalence (Chevalier et coll., 2004

; Ladouceur et coll., 2004

et 2005

). Le Québec est d’ailleurs à l’origine de la conception et de la validation d’un des trois outils majeurs de repérage du « jeu problématique », le CPGI. Toujours au Québec, une étude de cohorte a permis d’étudier le lien entre la disponibilité et la prévalence (Ladouceur et coll., 1999

). Au niveau fédéral, une enquête nationale a été réalisée en 2002 sur un très gros échantillon (N=35 000) assurant une représentativité des résultats à l’échelle des provinces (Cox et coll., 2005

).

Nouvelle-Zélande

De nombreux travaux sont également disponibles dans ce pays qui accorde une attention particulière au problème du jeu pathologique depuis maintenant près de vingt ans. De nombreuses études ont été réalisées sur la population adulte mais aussi sur les jeunes. Deux enquêtes nationales (1991, 1999) ont déjà été effectuées (Abbott et Volberg, 1996

et 2000

; Abbott et coll., 2004a

). Une étude de suivi de cohorte sur 7 ans, riche d’enseignements, a également été menée (Abbott et coll., 1999

et 2004b

).

Australie

L’Australie a également une expérience importante en matière d’enquête en population générale. Outre de nombreuses enquêtes menées depuis le début des années 1990 dans différents États, deux enquêtes nationales ont été réalisées, en 1991-1992 et 1999 (

Australian Government Productivity Commission, 1999

). Si la première a fourni des résultats dont la portée était limitée par des problèmes méthodologiques, la seconde est sans doute une des meilleures enquêtes réalisées à ce jour sur un gros échantillon (N=10 600), une stratégie de collecte en deux étapes avec une première phase comportant un questionnement sommaire permettant de repérer les joueurs réguliers impliqués dans une seconde phase dans un « sur-échantillonage », des contrôles et une analyse approfondie. Une enquête complémentaire sur les « joueurs problématiques » recrutés par le dispositif d’aide a été réalisée à la même époque (

Australian Government Productivity Commission, 1999

).

Europe

Comparativement aux pays précédemment cités, on ne trouve en Europe que peu de travaux. Les principaux concernent les pays nordiques, le Royaume-Uni et la Suisse.

Une enquête nationale de grande ampleur (N=7 100) a été réalisée en Suède en 1998. L’étude des facteurs de risques a été très approfondie grâce à l’existence, dans ce pays, d’un registre de la population générale qui a permis d’enrichir les données de l’enquête avec les caractéristiques sociodémographiques disponibles dans ce registre (Rönnberg et coll., 1999

; Volberg et coll., 2001

).

En Norvège, deux enquêtes nationales auprès des adultes ont été faites en 1997 et 2002 (Jonsson, 2006

) et une auprès des jeunes en 1999 (Johansson et Gotestam, 2003

). Une enquête nationale sur l’addiction à Internet chez les jeunes a aussi été réalisée (Johansson et Gotestam, 2004a

). Ceci a également été effectué en Finlande en 2001 (Kaltiala et coll., 2004

).

Au Royaume-Uni, une enquête nationale en population générale (N=7 700) a été menée en 1998 (Orford et coll., 2003a

) et 2006-2007 (Wardle et coll., 2007

). Une enquête nationale auprès de jeunes âgés de 12-15 ans a été réalisée en 1997 (Fisher, 1999

). Quelques études exploratoires sur le phénomène de l’addiction à Internet ou aux jeux vidéos, encore mal documenté au niveau mondial, sont également à signaler (Niemz et coll., 2005

).

En Suisse, la question des jeux d’argent et de hasard fait l’objet d’expertises ou d’études depuis une dizaine d’années. Une enquête nationale a été réalisée en 1998 (Bondolfi et coll., 2000

; Bondolfi et Osiek, 2001

) et reconduite en 2005 (Bondolfi et coll., 2008

).

En Italie et en Espagne existent également quelques enquêtes régionales (Becona, 1996

et 1997

). En Italie, les questions du CPGI ont été introduites dans le dernier exercice (2007-2008) de l’enquête périodique menée en population générale sur les questions de consommation d’alcool ou de drogues (IPSAD :

Italian Population Survey on Alcohol and Drugs). Les résultats ne sont pas encore publiés.

Tableau 15.I Principales enquêtes nationales de prévalence du jeu problématique ou pathologique en population générale menées depuis 1997

|

Référence Pays

|

Prévalence-vie

|

Prévalence-année passée

|

Année

|

Taille échantillon

|

Outil de repérage

|

Âges

| | |

|

Jeu problém

|

Jeu pathol

|

Jeu problém

|

Jeu pathol

| | | | |

|

IPSAD, à paraître

Italie

| | |

1,9

|

0,3

|

2007

|

7 234

|

CPGI

|

-

|

Wardle et coll., 2007

Royaume-Uni

| | |

1,4

|

0,5

|

2007

|

9 003

|

CPGI*

|

16 et +

|

Wardle et coll., 2007

Royaume-Uni

| | |

0,6

|

0,3

|

2007

|

9 003

|

DSM*

|

16 et +

|

Bondolfi et coll., 2008

Suisse

|

2,2

|

1,1

|

0,8

|

0,5

|

2005

|

2 803

|

SOGS

|

18 et +

|

Cox et coll., 2005

Canada

| | |

1,5

|

0,5

|

2002

|

34 770

|

CPGI

|

15 et +

|

Jonsson, 2006

Norvège

|

0,7

|

0,3

|

0,4

|

0,2

|

2002

|

5 235

|

SOGS

|

-

|

Ladouceur et coll., 2004

Québec

| | |

0,9

|

0,8

|

2002

|

8 842

|

CPGI

|

18 et +

|

Welte et coll., 2001

États-Unis

|

7,5

|

4,0

|

3,6

|

1,9

|

2000

|

2 638

|

SOGS

|

18 et +

|

Australian Government Productivity Commission, 1999

Australie

| | |

2,8

|

2,1

|

1999

|

10 600

|

SOGS*

|

18 et +

|

Abbot et Volberg, 2000

Nouvelle-Zélande

| | |

0,8

|

0,5

|

1999

|

6 452

|

SOGS

|

18 et +

|

Orford et coll., 2003a

Grande-Bretagne

| | |

1,2

|

0,8

|

1998

|

7 680

|

SOGS*

|

16 et +

|

Orford et coll., 2003a

Grande-Bretagne

| | |

0,3

|

0,3

|

1998

|

7 680

|

DSM*

|

16 et +

|

Rönnberg et coll., 1999

Suède

|

2,7

|

1,2

|

1,4

|

0,6

|

1998

|

7 139

|

SOGS

|

15-74

|

Bondolfi et coll., 2000

Suisse

|

2,2

|

0,8

|

1,0

|

0,2

|

1998

|

2 526

|

SOGS

|

18 et +

|

Gerstein et coll., 1999

États-Unis

|

1,5

|

1,2

|

0,7

|

0,6

|

1998

|

2 417

|

DSM

|

18 et +

|

Jonsson, 2006

Norvège

| | |

0,5

|

0,2

|

1997

|

2 014

|

DSM

|

-

|

Seuils : Jeu problématique DSM=3-4, SOGS=3-4, CPGI=3-7 ; Jeu pathologique DSM=5 et +, SOGS=5 et +, CGPI=8 et +

* Certains auteurs redéfinissent leurs propres seuils de détermination du jeu problématique et pathologique. Dans ce cas, pour une meilleure comparabilité, les prévalences ont été recalculées en fonction des seuils standards présentés ci-dessus.

Principaux résultats sur les jeux d’argent et de hasard

Tous ces travaux s’attachent à établir et discuter un niveau de prévalence et à dégager les facteurs associés au jeu excessif. Lorsque ce type d’enquête a pu être reconduit dans le temps sur la même zone géographique, il est possible d’en dégager des tendances d’évolution.

Prévalences

Même si elles sont centrées sur la question du jeu problématique ou pathologique, les études épidémiologiques en population générale documentent les prévalences de la pratique du jeu d’argent et de hasard : prévalence-vie, dans l’année, au cours de la semaine... Les différences dans la part de la population générale pratiquant ce type d’activité sont importantes dans les différents pays ayant mené ce type d’étude. Ainsi, avoir joué de l’argent au moins une fois dans l’année concerne un peu moins d’une personne sur deux en Suède (47 %) mais plus de 8 personnes sur 10 aux États-Unis (82 %) ou en Nouvelle-Zélande (86 %) (Rönnberg et coll., 1999

; Abbott et Volberg, 2000

; Welte et coll., 2002

).

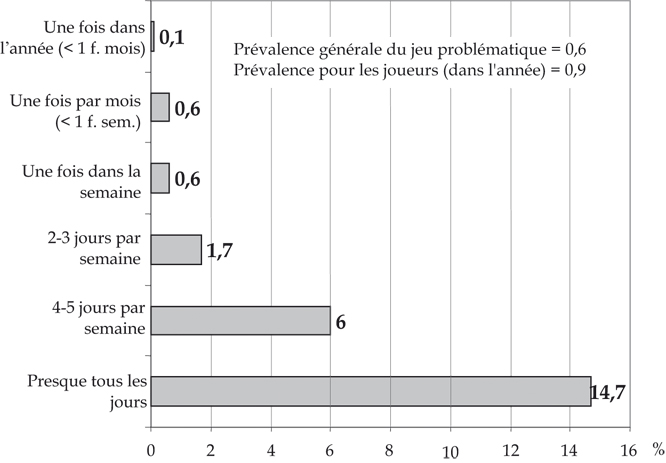

En ce qui concerne le jeu problématique ou pathologique, toutes les études calculent les prévalences pour l’ensemble de la population (au dénominateur). Seules quelques-unes établissent également des prévalences relatives aux « joueurs ». Dans ce cas, le dénominateur pris en compte est le nombre de personnes ayant « joué » au moins une fois dans l’année. Ainsi, en Grande-Bretagne en 2007, la prévalence du jeu problématique au sens du DSMI-V est de 0,6 % en population générale, de 0,9 % chez les joueurs (personnes ayant joué au moins une fois dans l’année) et 14,7 % parmi les joueurs « intensifs » (jouant presque tous les jours) (Wardle et coll., 2007

) (figure 15.1

). Il existe donc une relation forte entre le niveau de la prévalence et la fréquence de la pratique du jeu dans la population concernée. Ce lien est retrouvé dans toutes les enquêtes qui l’étudient.

Le niveau de prévalence est largement dépendant de l’outil utilisé, le SOGS obtenant des prévalences très nettement supérieures à celles du DSM-IV sur le jeu pathologique, le CPGI donnant des prévalences intermédiaires. Ceci a pu être documenté par des enquêtes utilisant de façon simultanée plusieurs outils de repérage (tableau 15.I

). Ce point est très largement discuté dans la littérature (Derevensky et Gupta, 2000

; Welte et coll., 2001

; Orford et coll., 2003b

; Ladouceur et coll., 2004

).

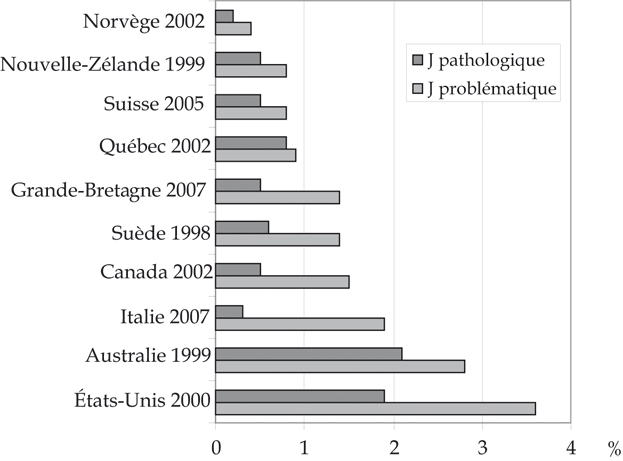

Ceci ne facilite pas les comparaisons du niveau de prévalence du jeu problématique dans les différents pays ayant mené des enquêtes nationales à ce sujet. Néanmoins, il est possible de tenter cet exercice en prenant en compte les résultats obtenus avec le SOGS (le plus largement utilisé dans ce type d’enquête) et le CPGI. Ainsi on trouvera dans la figure 15.2

les prévalences pour les différents pays ayant mené des enquêtes nationales à la fin des années 1990 avec l’un de ces deux outils.

Deux pays ressortent avec des prévalences relativement élevées (jeu problématique, y compris jeu pathologique, autour de 5 %) : les États-Unis et l’Australie. Il faut noter que dans le cas de l’Australie, les prévalences présentées dans le graphique ont été recalculées en fonction des critères et des seuils communément utilisés dans les autres pays car dans l’enquête australienne d’autres seuils ont été discutés et utilisés aboutissant à des prévalences inférieures.

Les prévalences relevées dans les quelques pays européens ayant réalisé de telles études, essentiellement au nord de l’Europe, sont nettement inférieures, se situant entre 1 et 2 %, niveaux comparables à ceux observés au Canada et en Nouvelle-Zélande. Les différences de niveau entre pays sont encore largement discutées. L’hypothèse la plus fréquemment développée est celle des différences d’accessibilité aux jeux de hasard et d’argent.

Une place particulière doit être faite au travail de recension (méta-analyse) réalisé par Shaffer et coll. à la fin des années 1990 (Shaffer et coll., 1997

et 1999

; Shaffer et Hall, 2001

). Il a ainsi recensé 160 études de prévalence en Amérique du Nord et il a pu, par une complexe pondération, estimer des prévalences moyennes pour les adultes et les adolescents (tableau 15.II

). Ces estimations sont à prendre comme des ordres de grandeur valables pour cette zone géographique. La dispersion des résultats autour de ces valeurs moyennes est importante, notamment pour les adolescents.

Tableau 15.II Prévalences moyennes issues de l’analyse de 160 études nord-américaines (d’après Shaffer et Hall, 2001 )

)

| |

Adultes (%)

|

Adolescents (%)

|

|

Jeu problématique

|

2,54

|

14,6

|

|

Jeu pathologique

|

1,46

|

4,8

|

Une autre méta-analyse plus récente permet de compléter ce panorama avec des prévalences moyennes relativement proches de celles établies par Shaffer (Stucki et Rihs-Middel, 2007

).

Croissance, stabilisation, diminution : des tendances contradictoires ?

Il est difficile de dégager des tendances évidentes de l’évolution de la prévalence du jeu problématique à partir d’une analyse chronologique des résultats obtenus par les enquêtes conduites au cours des vingt dernières années. Les pays, États, ou provinces ayant pu réitérer de telles enquêtes obtiennent des tendances contradictoires difficiles à confronter compte tenu des différences de cadre légal ou d’accessibilité du jeu.

Ainsi, on observe une augmentation du jeu problématique et pathologique aux États-Unis dans les années 1990. Sur la même période, en Nouvelle-Zélande, le phénomène reste stable. Les tendances internes aux États-Unis, au sein des États qui ont pu reproduire dans le temps de telles enquêtes, sont divergentes : baisse, stabilité ou augmentation sont relevées. Toujours aux États-Unis, le nombre important d’études locales disponibles rend possible une comparaison des niveaux relevés par les études les plus anciennes à celui des études les plus récentes. Cette comparaison indiquerait une certaine augmentation de la prévalence du jeu pathologique, le jeu problématique restant stable (Shaffer et Hall, 2001

)). En Europe, pour les deux seuls pays ayant reconduit récemment des enquêtes sur ce sujet, Grande-Bretagne et Suisse, les tendances sont plutôt stables (Wardle et coll., 2007

; Bondolfi et coll., 2008

).

On constate, lors d’un élargissement de l’accessibilité aux jeux, une augmentation de la prévalence limitée dans le temps et revenant à plus long terme à son niveau antérieur, ce qui permet de faire l’hypothèse d’une certaine stabilité. Ceci n’est pas confirmé par la dernière enquête menée en 2007 en Grande-Bretagne qui montre une stabilité de la prévalence du jeu problématique ou pathologique depuis 1999 malgré un élargissement de l’offre, notamment l’émergence des jeux en ligne sur Internet (Wardle et coll., 2007

).

Ces tendances très générales écrasent quelque peu des évolutions fines montrant que le phénomène du jeu problématique est en constante évolution. En effet, de nombreux travaux montrent que, quand on considère des sous-groupes de la population générale, les tendances peuvent être différentes. Ainsi, chez les femmes, la prévalence du jeu en général et du jeu problématique en particulier aurait pu augmenter avec l’élargissement de son offre. Les prévalences chez les jeunes pourraient être en augmentation. Enfin, au sein d’un même pays, les catégories sociales les plus concernées par le phénomène peuvent changer.

Facteurs associés au jeu problématique ou pathologique

Toutes les enquêtes épidémiologiques en population générale identifient le genre comme facteur associé au jeu problématique, les hommes étant les plus concernés. Toutefois, ceci est pour certains auteurs plus à mettre en rapport avec une plus forte prévalence globale du jeu de hasard et d’argent chez les hommes et dépend aussi du type de jeu. De plus, ces différences selon le genre auraient tendance à s’estomper.

L’âge est également un facteur associé fréquemment rencontré dans les enquêtes de prévalence. Les jeunes (adolescents et jeunes adultes) ont des prévalences de jeu problématique et pathologique plus élevées que les adultes. Ceci peut être mis en rapport avec un phénomène plus global de la fréquence des comportements à risque à ces âges.

Les antécédents familiaux (joueurs dont les parents ont rencontré des problèmes de jeu) sont aussi un facteur associé fréquemment retrouvé dans les enquêtes.

La précocité aux jeux d’argent et de hasard est également relevée comme un facteur de risque du jeu pathologique dans certaines enquêtes.

Il semble que certains types de jeux soient plus « problématiques » que d’autres, mais ceci est en fait mal documenté car les protocoles d’études ne sont pas conçus pour répondre à cette question. En effet, les tests de repérage sont posés globalement, une seule fois par individu, et non pas par type de jeu. Néanmoins, il s’avère que la proportion de joueurs problématiques est plus élevée parmi les joueurs s’adonnant à certaines catégories de jeux tels que les machines à sous, certains jeux de table en casino, les loteries électroniques (Québec, Australie). Une très solide étude néerlandaise comprenant une enquête de prévalence et un suivi de cohorte de deux ans pour estimer l’incidence renverse un a priori sur le potentiel addictif fort des loteries par cartes à gratter : 2,7 % des pratiquants de ce type de jeu sont classés « potentiellement problématiques » et 0,24 % « joueurs pathologiques » ; en 2 ans, 6,7 % des « potentiellement problématiques » deviennent « joueurs pathologiques » (Defuentes-Merillas et coll., 2003

et 2004

).

Un lien entre niveau de revenus et jeu problématique semble également établi : les individus ayant les plus faibles ressources étant ceux pour lesquels les prévalences sont les plus élevées. Néanmoins, ceci n’est pas vérifié dans toutes les enquêtes, sans doute parce que les catégories utilisées en ce domaine écrasent des phénomènes sociaux plus complexes.

Les personnes socialement en difficulté sur le plan familial, scolaire, professionnel ou judiciaire ont une prévalence de jeu problématique plus élevée.

Plusieurs enquêtes mettent en évidence des prévalences de jeu problématique plus élevées pour certains groupes ethniques : « Native Americans » aux États-Unis, Maoris en Nouvelle-Zélande... Les interprétations sont cependant rendues compliquées par l’interdépendance des variables « ethnicité », « ressources », « difficultés sociales ».

La confrontation des différentes données sociales disponibles sur la question des facteurs associés au jeu problématique ne dégage pas de facteur aussi fortement associé au jeu pathologique, invariant selon les différentes cultures ou organisations sociales des pays ayant mené de telles enquêtes, que le sexe et l’âge (jeunes adultes de sexe masculin). Assez globalement, si les facteurs sociaux jouent un rôle, ceci ne doit pas faire oublier que le jeu pathologique se rencontre dans tous les milieux sociaux.

Le lien entre la disponibilité de jeu et la prévalence du jeu problématique est complexe. Il fait l’objet d’interprétations qui peuvent sembler contradictoires. Certaines analyses tendent à montrer que les pays (ou les provinces) ayant une moindre accessibilité ont également une prévalence du jeu problématique ou pathologique inférieure. Mais certains travaux d’approche plus « dynamique » (analyse de tendances) émettent l’hypothèse que l’effet d’augmentation de la prévalence en lien avec une plus grande accessibilité serait « temporaire », le temps du changement (Jacques et coll., 2000

; Shaffer et Hall, 2001

; Welte et coll., 2002

; Abbott et coll., 2004b

; Cox et coll., 2005

).

Quand les enquêtes prennent en compte cette question, elles montrent l’existence d’un lien fort entre jeu pathologique, autres problèmes addictifs et troubles psychiatriques (anxiété, troubles de la personnalité ou de l’humeur...).

La grande enquête épidémiologique sur l’alcool et la santé mentale réalisée aux États-Unis en 2001-2002 (échantillon national de plus de 43 000 individus âgés de plus de 18 ans) montre que les joueurs pathologiques rencontrent dans une très grande proportion d’autres problèmes addictifs que ce soit avec le tabac, l’alcool ou, dans une moindre mesure, les drogues illicites, et aussi des troubles psychiatriques (Petry et coll., 2005

) (tableau 15.III

). Dans l’autre sens, le lien est aussi avéré. Néanmoins, si les personnes présentant des problèmes addictifs avec les substances psychoactives et/ou des troubles psychiatriques ont un risque accru d’être aussi des « joueurs pathologiques » (les odds ratios étant nettement significatifs), la proportion de cette comorbidité pour cette population est faible en raison du fait qu’elle est rare : la prévalence du « jeu pathologique » est, dans cette étude (critères DSM-IV), de 0,42 % parmi l’ensemble de la population (tableau 15.III

).

Tableau 15.III Comorbidités psychiatriques et problèmes associés liés à la consommation de substances psychoactives chez les joueurs pathologiques (d’après Petry et coll., 2005 )

)

|

Trouble comorbide

|

Prévalence du trouble comorbide

chez les répondants

joueurs pathologiques (%)

|

Prévalence du jeu pathologique

parmi les répondants

ayant un trouble comorbide (%)

|

|

Alcool

|

73,22

|

1,03

|

|

Tabac

|

60,37

|

1,45

|

|

Drogue

|

38,10

|

1,56

|

|

Troubles de la personnalité

|

60,82

|

1,74

|

|

Troubles de l’humeur

|

49,62

|

1,08

|

|

Troubles anxieux

|

41,30

|

1,02

|

Quelques données sur la prévalence de « l’addiction »

aux jeux vidéos et à Internet

Les études épidémiologiques dans le domaine des jeux vidéo et de l’usage d’Internet sont beaucoup moins avancées que celles des jeux de hasard et d’argent. D’une part, cette épidémiologie est beaucoup plus récente, à l’image du développement de ces nouvelles formes d’activités, d’autre part, les concepts permettant d’aborder la question des conduites addictives ou problématiques dans ce champ ne sont pas encore stabilisés (Young, 1998

; Griffiths, 2005

; Niemz et coll., 2005

).

Quelques enquêtes nationales sur un échantillon représentatif de la population générale, ou de jeunes, ont abordé ces questions. L’absence de concepts partagés et d’outils communs de repérage du « problème » mesuré rend impossible une comparaison des résultats de ces enquêtes. Néanmoins, ceux-ci nous donnent une première indication sur l’importance du phénomène.

En Norvège, une enquête a été réalisée en 1999 auprès d’un échantillon représentatif de plus de 3 200 jeunes de 12-18 ans. Elle portait à la fois sur la pratique des jeux vidéo et sur l’usage d’Internet. La prévalence « d’addiction à Internet » mesurée avec le «

Young’s Diagnostic Questionnaire » est 2,0 % pour l’ensemble de la population et de 4,0 % pour le sous-ensemble des utilisateurs fréquents d’Internet (au moins une fois par semaine). La prévalence parmi l’ensemble des jeunes enquêtés de « l’usage à risque » d’Internet mesurée avec le même outil est de 8,7 % (Johansson et Gotestam, 2004a). La même enquête comportait également un volet sur la question des pratiques de jeux vidéo, avec le même outil de repérage adapté à cette problématique. La prévalence de « joueurs pathologiques » est de 2,7 % dans l’ensemble de la population et de 4,2 % pour les joueurs jouant au moins une fois par semaine. Celle du « jeu à risque » est respectivement pour les deux populations : 9,8 % et 15,5 % (Johansson et Gotestam, 2004b

).

En Finlande, une enquête sur la même population (échantillon représentatif de 7 300 jeunes âgés de 12-18 ans) donne des résultats assez proche en matière d’addiction à l’Internet : 1,4 % pour les filles et 1,7 % pour les garçons à partir d’une adaptation des critères du DSM pour le jeu de hasard et d’argent pathologique (Kaltiala et coll., 2004

).

À Taïwan, une étude sur 753 lycéens utilisant Internet donne une proportion de 11,7 % de « dépendants à Internet ». Cette prévalence est élevée mais il faut prendre en compte que la population étudiée est sélective, les jeunes utilisateurs d’Internet, et que l’outil de repérage est propre à cette étude (Lin et Tsai, 2002

).

Aux États-Unis, une enquête nationale en population générale adulte a été conduite en 2004 sur la l’utilisation d’Internet (échantillon de 2 500 individus âgés de 18 ans ou plus) ; 69 % de la population adulte américaine utilise régulièrement Internet. Les critères d’usage problématique d’Internet sont dans cette étude une adaptation des troubles du contrôle de l’impulsion du DSM. Quatre « marqueurs d’usage problématique » ont été définis. De 3,7 % à 13,7 % de la population répond à au moins un des marqueurs. En combinant ces marqueurs, l’étude estime la prévalence de l’usage problématique d’Internet dans l’ensemble de la population adulte américaine à 0,7 % (Aboujaoude et coll., 2006

).

En conclusion, plus de 200 enquêtes de prévalence ont été menées dans le monde sur la question du jeu de hasard et d’argent. Elles distinguent en général le jeu « pathologique » du jeu « problématique ou excessif ». Différents outils de repérage sont utilisés. Le SOGS est de loin le plus fréquemment utilisé. S’il n’est pas le meilleur, il a le mérite de rendre les estimations produites comparables.

Malgré une grande disparité de niveau selon les pays, la prévalence du jeu « pathologique » en population générale semble s’établir dans une majorité d’entre eux autour de 0,5 à 1 % auquel on peut ajouter une prévalence de 1 à 2 % de joueurs « problématiques ».

Ces études font ressortir des facteurs associés à ces comportements qui sont globalement identiques à ceux déjà documentés pour les autres comportements addictifs. Il y a un lien fort entre jeu pathologique, consommation de produits psychoactifs et présence de troubles psychiatriques.

La France est presque un des seuls grands pays développés à ne pas s’être doté de ce type d’enquête pour prendre la mesure du problème sur son territoire. Si elle prenait l’initiative de combler cette lacune, cette étude pourrait s’appuyer sur le corpus d’expériences accumulé dans les autres pays. Il serait ainsi pertinent d’inscrire une telle démarche dans une approche abordant plus globalement les addictions et la santé mentale.

Bibliographie

[1] abbott mw,

volberg ra. The New Zealand national survey of problem and pathological gambling.

J Gambl Stud. 1996;

12:143

-160

[2] abbott mw,

williams m,

volberg ra. Seven years on: A follow-up study of frequent and problem gamblers living in the community.

Report number two of the New Zealand Gaming Survey. Wellington, Department of Internal Affairs:1999;

138pp.

[3] abbott mw,

volberg ra. Taking the pulse on gambling and problem gambling in New Zealand: A report on phase one of the 1999 National Prevalence Survey.

Report number three of the New Zealand Gaming Survey. Wellington, Department of Internal Affairs:2000;

286pp.

[4] abbott mw,

volberg ra,

ronnberg s. Comparing the New Zealand and Swedish national surveys of gambling and problem gambling.

J Gambl Stud. 2004a;

20:237

-258

[5] abbott mw,

williams mm,

volberg ra. A prospective study of problem and regular nonproblem gamblers living in the community.

Subst Use Misuse. 2004b;

39:855

-884

[6] aboujaoude e,

koran lm,

gamel n,

large md,

serpe rt. Potential markers for problematic Internet use: A telephone survey of 2,513 adults.

CNS Spectr. 2006;

11:750

-755

[7]australian government productivity commission. Australia’s Gambling Industries.

Report No. 10. Canberra AusInfo. 1999;

[8] becona e. Prevalence surveys of problem and pathological gambling in Europe: The cases of Germany, Holland and Spain.

J Gambl Stud. 1996;

12:179

-192

[9] becona e. Pathological gambling in Spanish children and adolescents: An emerging problem.

Psychol Rep. 1997;

81:275

-287

[10] blanco c,

hasin ds,

petry n,

stinson fs,

grant bf. Sex differences in subclinical and DSM-IV pathological gambling: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions.

Psychol Med. 2006;

36:943

-953

[11] blinn-pike l,

worthy sl,

jonkman jn. Disordered gambling among college students: A meta-analytic synthesis.

J Gambl Stud. 2007;

23:175

-183

[12] bondolfi g,

osiek c. Le jeu pathologique en Suisse : quelques données épidémiologiques.

Dépendances. 2001;

4

-8

[13] bondolfi g,

osiek c,

ferrero f. Prevalence estimates of pathological gambling in Switzerland.

Acta Psychiatr Scand. 2000;

101:473

-475

[14] bondolfi g,

jermann f,

ferrero f,

zullino d,

osiek c. Prevalence of pathological gambling in Switzerland after the opening of casinos and the introduction of new preventive legislation.

Acta Psychiatrica Scandinavica. 2008;

117:236

-239

[15] chevalier s,

hamel d,

ladouceur r,

jacques c,

allard d, et coll.. Comportements de jeu et jeu pathologique selon le type de jeu au Québec en 2002.

Institut National de Santé Publique du Québec, Université de Laval. 2004;

99pp.

[16] cox bj,

yu n,

afifi to,

ladouceur r. A national survey of gambling problems in Canada.

Can J Psychiatry. 2005;

50:213

-217

[17] cunningham-williams rm,

cottler lb. The epidemiology of pathological gambling.

Semin Clin Neuropsychiatry. 2001;

6:155

-166

[18] defuentes-merillas l,

koeter mw,

bethlehem j,

schippers gm,

vandenbrink w. Are scratchcards addictive? The prevalence of pathological scratchcard gambling among adult scratchcard buyers in the Netherlands.

Addiction. 2003;

98:725

-731

[19] defuentes-merillas l,

koeter mw,

schippers gm,

van den brink w. Temporal stability of pathological scratchcard gambling among adult scratchcard buyers two years later.

Addiction. 2004;

99:117

-127

[20] derevensky jl,

gupta r. Prevalence estimates of adolescent gambling: a comparison of the SOGS-RA, DSM-IV-J, and the GA 20 questions.

J Gambl Stud. 2000;

16:227

-251

[21] ferris j,

wynne h. Centre Canadien de Lutte Contre l'Alcoolisme et les Toxicomanies.

L'indice canadien du jeu excessif. 2001;

72pp.

[22] fisher s. A prevalence study of gambling and problem gambling in British adolescents.

Addict Res. 1999;

7:509

-538

[23] gerstein d,

murphy s,

toce m,

hoffmann j,

palmer a, et coll.. National Opinion Research Center. Gambling impact and behavior study: report to the National Gambling Impact Study Commission.

1999;

89pp.

[24] griffiths m. Relationship between gambling and video-game playing: a response to Johansson and Gotestam.

Psychol Rep. 2005;

96:644

-646

[25] jacques c,

ladouceur r,

ferland f. Impact of availability on gaming: A longitudinal study.

Can J Psychiatry. 2000;

45:810

-815

[26] johansson a,

gotestam kg. Gambling and problematic gambling with money among Norwegian youth (12-18 years).

Nord J Psychiatry. 2003;

57:317

-321

[27] johansson a,

gotestam kg. Internet addiction: characteristics of a questionnaire and prevalence in Norwegian youth (12-18 years).

Scand J Psychol. 2004a;

45:223

-229

[28] johansson a,

gotestam kg. Problems with computer games without monetary reward: similarity to pathological gambling.

Psychol Rep. 2004b;

95:641

-650

[29] jonsson j. An overview of prevalence surveys of problem and pathological gambling in the Nordic countries.

J Gambling Issues. 2006;

18:31

-38

[30] kaltiala-heino r,

lintonen t,

rimpela a. Internet addiction? Potentially problematic use of the Internet in a population of 12-18 year-old adolescents.

Addict Res Theory. 2004;

12:89

-96

[31] ladouceur r,

jacques c,

ferland f,

giroux i. Prevalence of problem gambling: a replication study 7 years later.

Can J Psychiatry. 1999;

44:802

-804

[32] ladouceur r,

jacques c,

chevalier s,

sevigny s,

hamel d, et coll.. Prévalence des habitudes de jeu et du jeu pathologique au Québec en 2002.

Québec:Université de Laval, Institut National de Santé Publique;

2004;

[33] ladouceur r,

jacques c,

chevalier s,

sevigny s,

hamel d. Prevalence of pathological gambling in Quebec in 2002.

Can J Psychiatry. 2005;

50:451

-456

[34] lesieur hr,

blume sb. The South Oaks Gambling Screen (SOGS): a new instrument for the identification of pathological gamblers.

Am J Psychiatry. 1987;

144:1184

-1188

[35] lesieur hr,

blume sb. Revising the South Oaks Gambling Screen in different settings.

J Gambl Stud. 1993;

9:213

-221

[36] lin s,

tsai c. Sensation seeking and internet dependence of Taiwanese high school adolescents.

Computers in Human Behavior. 2002;

18:411

-426

[37] morasco bj,

pietrzak rh,

blanco c,

grant bf,

hasin d, et coll.. Health problems and medical utilization associated with gambling disorders: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions.

Psychosom Med. 2006;

68:976

-984

[38] niemz k,

griffiths m,

banyard p. Prevalence of pathological Internet use among university students and correlations with self-esteem, the General Health Questionnaire (GHQ), and disinhibition.

Cyberpsychol Behav. 2005;

8:562

-570

[39] orford j,

sproston k,

erens b,

white c,

mitchell l. Gambling and problem gambling in Britain.

New York:Brunner-Routledge;

2003a;

306pp.

[40] orford j,

sproston k,

erens b. SOGS and DSM-IV in the British gambling prevalence survey: reliability and factor structure.

Int Gambling Stud. 2003b;

3:53

-65

[41] petry nm,

stinson fs,

grant bf. Comorbidity of DSM-IV pathological gambling and other psychiatric disorders: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions.

J Clin Psychiatry. 2005;

66:564

-574

[42] rönnberg s,

volberg ra,

moore wl,

andrén a,

munck i, et coll.. Gambling and problem gambling in Sweden. Report No. 2 of the National Institute of Public Health Series on Gambling.

Stockholm:National Institute of Public Health;

1999;

88pp.

[43] shaffer hj,

hall mn. Updating and refining prevalence estimates of disordered gambling behaviour in the United States and Canada.

Can J Public Health. 2001;

92:168

-172

[44] shaffer hj,

hall mn,

vander bilt j. Estimating the prevalence of disordered gambling behavior in the United States and Canada: A meta-analysis.

Harvard Medical School;

1997;

121pp.

[45] shaffer hj,

hall mn,

vander bilt j. Estimating the prevalence of disordered gambling behavior in the United States and Canada: a research synthesis.

Am J Public Health. 1999;

89:1369

-1376

[46] stucki s,

rihs-middel m. Prevalence of adult problem and pathological gambling between 2000 and 2005: an update.

J Gambl Stud. 2007;

23:245

-257

[47] volberg ra. The epidemiology of pathological gambling.

Psychiatr Ann. 2002;

32:171

-178

[48] volberg ra,

abbott mw,

ronnberg s,

munck ime. Prevalence and risks of pathological gambling in Sweden.

Acta Psychiatr Scand. 2001;

104:250

-256

[49] wardle h,

sproston k,

orford j,

erens b,

griffiths m, et coll.. British gambling prevalence survey 2007.

National Centre for Social Research. 2007;

306pp.

[50] welte j,

barnes g,

wieczorek w,

tidwell mc,

parker j. Alcohol and gambling pathology among U.S. adults: prevalence, demographic patterns and comorbidity.

J Stud Alcohol. 2001;

62:706

-712

[51] welte jw,

barnes gm,

wieczorek wf,

tidwell mc,

parker J. Gambling participation in the U.S. - results from a national survey.

J Gambl Stud. 2002;

18:313

-337

[52] winters kc,

stinchfield rd,

botzet a,

anderson n. A prospective study of youth gambling behaviors.

Psychol Addict Behav. 2002;

16:3

-9

[53] young ks. Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder.

Cyberpsychol Behav. 1998;

1:237

-244

→ Aller vers SYNTHESE

), il a connu plusieurs adaptations, notamment pour son application sur des jeunes sujets (SOGS-RA) (Lesieur et Blume, 1993

), il a connu plusieurs adaptations, notamment pour son application sur des jeunes sujets (SOGS-RA) (Lesieur et Blume, 1993 ; Winters et coll., 2002

; Winters et coll., 2002 ). Il comporte 20 items et les typologies habituellement utilisées sont : 3 ou 4 critères pour le « jeu problématique » et 5 et plus pour le « jeu pathologique ». Au départ, cet outil était conçu pour repérer la « prévalence-vie ». Depuis, il a été adapté et de plus en plus utilisé pour étudier la « prévalence-année » (voir développement sur ce sujet ci-dessous).

). Il comporte 20 items et les typologies habituellement utilisées sont : 3 ou 4 critères pour le « jeu problématique » et 5 et plus pour le « jeu pathologique ». Au départ, cet outil était conçu pour repérer la « prévalence-vie ». Depuis, il a été adapté et de plus en plus utilisé pour étudier la « prévalence-année » (voir développement sur ce sujet ci-dessous). ). Il comprend 9 items (avec 4 modalités de réponses pour chacun d’entre eux) et définit la typologie suivante : 3 à 7 critères pour le « jeu problématique » (dénommé « jeu à risque ») et 8 et plus pour le « jeu pathologique ».

). Il comprend 9 items (avec 4 modalités de réponses pour chacun d’entre eux) et définit la typologie suivante : 3 à 7 critères pour le « jeu problématique » (dénommé « jeu à risque ») et 8 et plus pour le « jeu pathologique ». ) et 2000 (Welte et coll., 2001

) et 2000 (Welte et coll., 2001 et 2002

et 2002 ). Des enquêtes plus générales sur la santé abordent aussi la question du jeu pathologique : National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions 2001/02 (Petry et coll., 2005

). Des enquêtes plus générales sur la santé abordent aussi la question du jeu pathologique : National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions 2001/02 (Petry et coll., 2005 ; Blanco et coll., 2006

; Blanco et coll., 2006 ; Morasco et coll., 2006

; Morasco et coll., 2006 ).

). ; Shaffer et Hall, 2001

; Shaffer et Hall, 2001 ). Une autre méta-analyse cible les études auprès des jeunes réalisées entre 1994 et 2005 (Blinn-Pike et coll., 2007

). Une autre méta-analyse cible les études auprès des jeunes réalisées entre 1994 et 2005 (Blinn-Pike et coll., 2007 ). Les résultats des enquêtes de prévalence sont également présentés et discutés au sein de synthèses académiques portant plus globalement sur l’épidémiologie du jeu pathologique (Cunningham-Williams et Cottler, 2001

). Les résultats des enquêtes de prévalence sont également présentés et discutés au sein de synthèses académiques portant plus globalement sur l’épidémiologie du jeu pathologique (Cunningham-Williams et Cottler, 2001 ; Volberg, 2002

; Volberg, 2002 ).

). ).

). ; Ladouceur et coll., 2004

; Ladouceur et coll., 2004 et 2005

et 2005 ). Le Québec est d’ailleurs à l’origine de la conception et de la validation d’un des trois outils majeurs de repérage du « jeu problématique », le CPGI. Toujours au Québec, une étude de cohorte a permis d’étudier le lien entre la disponibilité et la prévalence (Ladouceur et coll., 1999

). Le Québec est d’ailleurs à l’origine de la conception et de la validation d’un des trois outils majeurs de repérage du « jeu problématique », le CPGI. Toujours au Québec, une étude de cohorte a permis d’étudier le lien entre la disponibilité et la prévalence (Ladouceur et coll., 1999 ). Au niveau fédéral, une enquête nationale a été réalisée en 2002 sur un très gros échantillon (N=35 000) assurant une représentativité des résultats à l’échelle des provinces (Cox et coll., 2005

). Au niveau fédéral, une enquête nationale a été réalisée en 2002 sur un très gros échantillon (N=35 000) assurant une représentativité des résultats à l’échelle des provinces (Cox et coll., 2005 ).

). et 2000

et 2000 ; Abbott et coll., 2004a

; Abbott et coll., 2004a ). Une étude de suivi de cohorte sur 7 ans, riche d’enseignements, a également été menée (Abbott et coll., 1999

). Une étude de suivi de cohorte sur 7 ans, riche d’enseignements, a également été menée (Abbott et coll., 1999 et 2004b

et 2004b ).

). ). Si la première a fourni des résultats dont la portée était limitée par des problèmes méthodologiques, la seconde est sans doute une des meilleures enquêtes réalisées à ce jour sur un gros échantillon (N=10 600), une stratégie de collecte en deux étapes avec une première phase comportant un questionnement sommaire permettant de repérer les joueurs réguliers impliqués dans une seconde phase dans un « sur-échantillonage », des contrôles et une analyse approfondie. Une enquête complémentaire sur les « joueurs problématiques » recrutés par le dispositif d’aide a été réalisée à la même époque (Australian Government Productivity Commission, 1999

). Si la première a fourni des résultats dont la portée était limitée par des problèmes méthodologiques, la seconde est sans doute une des meilleures enquêtes réalisées à ce jour sur un gros échantillon (N=10 600), une stratégie de collecte en deux étapes avec une première phase comportant un questionnement sommaire permettant de repérer les joueurs réguliers impliqués dans une seconde phase dans un « sur-échantillonage », des contrôles et une analyse approfondie. Une enquête complémentaire sur les « joueurs problématiques » recrutés par le dispositif d’aide a été réalisée à la même époque (Australian Government Productivity Commission, 1999 ).

). ; Volberg et coll., 2001

; Volberg et coll., 2001 ).

). ) et une auprès des jeunes en 1999 (Johansson et Gotestam, 2003

) et une auprès des jeunes en 1999 (Johansson et Gotestam, 2003 ). Une enquête nationale sur l’addiction à Internet chez les jeunes a aussi été réalisée (Johansson et Gotestam, 2004a

). Une enquête nationale sur l’addiction à Internet chez les jeunes a aussi été réalisée (Johansson et Gotestam, 2004a ). Ceci a également été effectué en Finlande en 2001 (Kaltiala et coll., 2004

). Ceci a également été effectué en Finlande en 2001 (Kaltiala et coll., 2004 ).

). ) et 2006-2007 (Wardle et coll., 2007

) et 2006-2007 (Wardle et coll., 2007 ). Une enquête nationale auprès de jeunes âgés de 12-15 ans a été réalisée en 1997 (Fisher, 1999

). Une enquête nationale auprès de jeunes âgés de 12-15 ans a été réalisée en 1997 (Fisher, 1999 ). Quelques études exploratoires sur le phénomène de l’addiction à Internet ou aux jeux vidéos, encore mal documenté au niveau mondial, sont également à signaler (Niemz et coll., 2005

). Quelques études exploratoires sur le phénomène de l’addiction à Internet ou aux jeux vidéos, encore mal documenté au niveau mondial, sont également à signaler (Niemz et coll., 2005 ).

). ; Bondolfi et Osiek, 2001

; Bondolfi et Osiek, 2001 ) et reconduite en 2005 (Bondolfi et coll., 2008

) et reconduite en 2005 (Bondolfi et coll., 2008 ).

). et 1997

et 1997 ). En Italie, les questions du CPGI ont été introduites dans le dernier exercice (2007-2008) de l’enquête périodique menée en population générale sur les questions de consommation d’alcool ou de drogues (IPSAD : Italian Population Survey on Alcohol and Drugs). Les résultats ne sont pas encore publiés.

). En Italie, les questions du CPGI ont été introduites dans le dernier exercice (2007-2008) de l’enquête périodique menée en population générale sur les questions de consommation d’alcool ou de drogues (IPSAD : Italian Population Survey on Alcohol and Drugs). Les résultats ne sont pas encore publiés. ; Abbott et Volberg, 2000

; Abbott et Volberg, 2000 ; Welte et coll., 2002

; Welte et coll., 2002 ).

). ) (figure 15.1

) (figure 15.1 ). Il existe donc une relation forte entre le niveau de la prévalence et la fréquence de la pratique du jeu dans la population concernée. Ce lien est retrouvé dans toutes les enquêtes qui l’étudient.

). Il existe donc une relation forte entre le niveau de la prévalence et la fréquence de la pratique du jeu dans la population concernée. Ce lien est retrouvé dans toutes les enquêtes qui l’étudient. ). Ce point est très largement discuté dans la littérature (Derevensky et Gupta, 2000

). Ce point est très largement discuté dans la littérature (Derevensky et Gupta, 2000 ; Welte et coll., 2001

; Welte et coll., 2001 ; Orford et coll., 2003b

; Orford et coll., 2003b ; Ladouceur et coll., 2004

; Ladouceur et coll., 2004 ).

). les prévalences pour les différents pays ayant mené des enquêtes nationales à la fin des années 1990 avec l’un de ces deux outils.

les prévalences pour les différents pays ayant mené des enquêtes nationales à la fin des années 1990 avec l’un de ces deux outils.

)

) et 1999

et 1999 ; Shaffer et Hall, 2001

; Shaffer et Hall, 2001 ). Il a ainsi recensé 160 études de prévalence en Amérique du Nord et il a pu, par une complexe pondération, estimer des prévalences moyennes pour les adultes et les adolescents (tableau 15.II

). Il a ainsi recensé 160 études de prévalence en Amérique du Nord et il a pu, par une complexe pondération, estimer des prévalences moyennes pour les adultes et les adolescents (tableau 15.II ). Ces estimations sont à prendre comme des ordres de grandeur valables pour cette zone géographique. La dispersion des résultats autour de ces valeurs moyennes est importante, notamment pour les adolescents.

). Ces estimations sont à prendre comme des ordres de grandeur valables pour cette zone géographique. La dispersion des résultats autour de ces valeurs moyennes est importante, notamment pour les adolescents. )

) ).

). )). En Europe, pour les deux seuls pays ayant reconduit récemment des enquêtes sur ce sujet, Grande-Bretagne et Suisse, les tendances sont plutôt stables (Wardle et coll., 2007

)). En Europe, pour les deux seuls pays ayant reconduit récemment des enquêtes sur ce sujet, Grande-Bretagne et Suisse, les tendances sont plutôt stables (Wardle et coll., 2007 ; Bondolfi et coll., 2008

; Bondolfi et coll., 2008 ).

). ).

). et 2004

et 2004 ).

). ; Shaffer et Hall, 2001

; Shaffer et Hall, 2001 ; Welte et coll., 2002

; Welte et coll., 2002 ; Abbott et coll., 2004b

; Abbott et coll., 2004b ; Cox et coll., 2005

; Cox et coll., 2005 ).

). ) (tableau 15.III

) (tableau 15.III ). Dans l’autre sens, le lien est aussi avéré. Néanmoins, si les personnes présentant des problèmes addictifs avec les substances psychoactives et/ou des troubles psychiatriques ont un risque accru d’être aussi des « joueurs pathologiques » (les odds ratios étant nettement significatifs), la proportion de cette comorbidité pour cette population est faible en raison du fait qu’elle est rare : la prévalence du « jeu pathologique » est, dans cette étude (critères DSM-IV), de 0,42 % parmi l’ensemble de la population (tableau 15.III

). Dans l’autre sens, le lien est aussi avéré. Néanmoins, si les personnes présentant des problèmes addictifs avec les substances psychoactives et/ou des troubles psychiatriques ont un risque accru d’être aussi des « joueurs pathologiques » (les odds ratios étant nettement significatifs), la proportion de cette comorbidité pour cette population est faible en raison du fait qu’elle est rare : la prévalence du « jeu pathologique » est, dans cette étude (critères DSM-IV), de 0,42 % parmi l’ensemble de la population (tableau 15.III ).

). )

) ; Griffiths, 2005

; Griffiths, 2005 ; Niemz et coll., 2005

; Niemz et coll., 2005 ).

). ).

). ).

). ).

). ).

).