Approches historique et sociologique

2008

3-

Approches sociologiques

Même si le cœur de l’activité de recherche d’une sociologie des jeux de hasard et d’argent (gambling) s’inscrit traditionnellement dans une approche classique, qui vise à la différenciation sociale des pratiques ludiques (qui joue, qui ne joue pas aux jeux de hasard et d’argent, dans quelles circonstances et pour quelles raisons ?) et à la compréhension du « fait social et culturel » qu’il représente, une complémentarité entre plusieurs axes (anthropologique, philosophique, historique…) est nécessaire sur la question spécifique du jeu problématique et à celle plus globale du jeu responsable.

Trop souvent, la sociologie du

gambling est réduite à sa fonction socio-statistique (croisement de variables et d’indicateurs socioéconomiques sur des données produites par enquêtes ou analyse secondaire des données statistiques existantes) qui n’évite pas toujours le « sociologisme »

1

De sociologie, avec le suffixe -isme à valeur péjorative, pour suggérer un discours systématique et fermé sur lui-même

et la sur-interprétation. Trop souvent également, la sociologie des jeux d’argent est réduite à sa fonction critique, voire à sa fonction supposée naturelle de dénonciation. On parlera dans ce cas d’exploitation de la misère humaine et de la superstition par « l’État croupier » ou des intérêts privés, de l’aliénation et de l’ignorance des joueurs (Salazar-Ferrer, 1997

), de « société ludique totale et de vie envahie par le jeu » (Cotta, 1980

), de « république des jeux » (Brasey, 1992

).

Autant dire que la sociologie des jeux de hasard n’échappe pas dans le meilleur des cas à la thèse (Yonnet, 1985

), dans le pire des cas à la polémique, facilitée par le fait que de nombreux auteurs se positionnent pour ou contre les jeux d’argent, et plus souvent contre que pour. D’autres travaux montrent qu’une approche scientifique des jeux de hasard et d’argent est possible et féconde (Caillois, 1967

). Pour d’autres encore, les bases d’une politique des jeux raisonnée et responsable peuvent être posées (Bégin, 2001a

; Martignoni, 2001

, 2003a

et b

, 2004

).

Pour éviter les dérives énoncées ci-avant, le travail sociologique contemporain sur les jeux d’argent doit emprunter et côtoyer d’autres disciplines (notamment l’anthropologie, l’histoire, l’économie, l’ethnologie…) pour comprendre le gambling dans son ensemble, mais également pour appréhender l’objet même de cette expertise, « l’abus de jeu ».

Cette posture épistémologique permet de montrer ce que les différentes disciplines en sciences humaines et sociales qui traitent du jeu peuvent apporter comme points de vue complémentaires sur le jeu problématique.

Approches anthropologique, philosophique et historique

Les approches anthropologique, historique et philosophique permettent de mieux appréhender les caractéristiques des jeux de hasard et d’argent dans nos sociétés contemporaines et d’avoir une vision plus étendue des problématiques d’excès.

Approche anthropologique

L’anthropologie est un axe de recherche sur le jeu qui est très fécond et très ancien. Tylor (1871

) postule que les jeux (et notamment les jeux de hasard et d’argent) sont issus d’anciens rites divinatoires ou religieux, dépouillés de leurs enjeux sacrés. Pour d’autres anthropologues, le jeu est une parenthèse, une antithèse de la vie ordinaire. Les jeux d’argent reposent sur l’arbitraire, le risque, la transgression. Ils auraient pour effet, selon Mead (1963

), de permettre à chacun de sortir de son rôle social.

Pour Leo Frobenius (1921

), l’activité ludique est le creuset de toutes les aptitudes à manier les représentations et à jouer les rôles sociaux. Johan Huizinga (1938

) généralise cette thèse dans «

Homo Ludens : essai sur la fonction sociale du jeu ». Selon lui, le jeu est créateur de la culture, à travers les principes de compétition et de désintéressement.

Huizinga avait exclu les jeux d’argent de son essai, à cause de la « gratuité » supposée de toute activité ludique. Roger Caillois (1958

) réintroduit les jeux de hasard et d’argent dans sa taxinomie, à travers la catégorie de l’

aléa. Mais le fondateur de la revue Diogène montre que si les différents jeux ne font pas appel aux mêmes principes, ils combinent tous (et cela concerne également l’ensemble des jeux d’argent contemporains) une part de hasard (

aléa), de compétition (

âgon), de vertige (

ilinx), de simulation (

mimicry).

Ces approches anthropologiques rappellent que les pratiques de jeu (et notamment celles qui concernent les jeux de hasard) sont très anciennes et concernent tous les peuples, toutes les cultures. Le jeu est un fait social et culturel, qui a une fonction, voire une utilité, sociale et les jeux de hasard et d’argent « modernes » n’échappent pas à cette définition. Il convient au final de ne pas couper le jeu d’argent contemporain (y compris dans sa dimension excessive) ainsi que le joueur de machines à sous, de loto, de poker (y compris quand il a des problèmes de jeu) de ces (ses) racines anthropologiques. Réduire les jeux d’argent actuels à une manie, une pathologie, ou à un simple acte de consommation répondant à une offre marketing, c’est avoir une position réductrice vis-à-vis de ces racines.

Les approches anthropologiques sont donc fondamentales pour une sociologie des jeux de hasard contemporains. Nonobstant leur intérêt intellectuel et leur fécondité, elles doivent être prises en compte pour traiter la question des jeux d’argent dans les sociétés occidentales, y compris dans leur aspect problématique.

Wendling (2002

), dans l’introduction de son ouvrage « Ethnologie des joueurs d’échecs », montre l’intérêt théorique d’une anthropologie des jeux. Elle permet notamment de déplacer la problématique du joueur pensé dans son individualité vers la dimension sociale, par exemple celle de l’expression des croyances, ou vers le champ des sociabilités et socialités dans lequel s’inscrivent les joueurs.

Approche historique

L’histoire des jeux en général (Lhote, 1994

; Pastoureau, 1998

) et l’histoire des jeux de hasard et d’argent en particulier (par exemple Freundlich, 1995

, qui étudie le monde du jeu à Paris au XVIII

e siècle) sont de la même manière indispensables pour comprendre le

gambling contemporain et son inscription dans la vie sociale. Martignoni (1994a

), synthétisant de nombreux articles, thèses, ouvrages consacrés à l’historique politique, juridique et législative des jeux de hasard, montre que l’histoire des jeux d’argent constitue avant tout l’histoire d’une prohibition et de dérogations successives. Il y a toujours eu une volonté publique (religieuse, laïque, politique) de prohiber, d’enfermer (maisons de jeu, cercles, casinos) et ensuite de contrôler le jeu (monopole, concession de service public, autorités de tutelle). Il est donc réducteur de faire de manière univoque le procès de « l’État croupier » contemporain car il y a historiquement une complicité entre les joueurs et les opérateurs de jeux. L’institutionnalisation de l’offre ludique s’est mise en place progressivement pour répondre à une demande et sécuriser des pratiques de jeux qui existaient sous d’autres formes. Par ailleurs, l’État s’est toujours intéressé aux conséquences du jeu sur l’individu et la société. Les jeux d’argent ont été perçus comme un fléau social à une époque pas si lointaine.

Tremblay (2003a

et b

), analysant l’historique des rapports entre l’État et le jeu pour le Québec, souligne que l’exploitation par les États des jeux de hasard et d’argent est un phénomène universel, dont la finalité originale est humanitaire et vise au développement du bien commun. Mais il note également que dès l’origine, les rapports entre l’État et le jeu ne sont pas sans ambiguïté. Car si d’un point de vue politique, les jeux d’argent apparaissent comme un impôt démocratique (« ce sont des taxes volontaires voire enthousiastes » dit Tremblay), ils peuvent entraîner un état de dépendance des finances publiques.

Plus récemment, Belmas (2006

) dans un travail consacré aux jeux d’autrefois (XVI

e-XVIII

e siècles) envisage l’activité ludique comme « phénomène social global ». Elle montre notamment que si le jeu faisait vivre des corporations de métiers (par exemple les fabricants de cartes), s’il rapportait de l’argent à l’« État royal », il inquiétait déjà les autorités quant à ses conséquences sur l’équilibre social et la tranquillité publique. Mais, son analyse indique également « que le jeu déborde constamment les limites que la loi et la morale voudraient lui imposer », et cela est à prendre en compte dans la problématique contemporaine sur le jeu excessif.

Approche philosophique

L’approche philosophique sur le jeu, le « jouer », la praxis et l’imaginaire ludique est féconde, comme l’a montré Duflo (voir la partie Communications en fin de cet ouvrage). Elle doit être intégrée dans la problématique contemporaine sur le gambling et ses excès.

Henriot (1969

et 1989

) donne la définition du joueur suivante : « le joueur, c’est celui qui joue, c’est-à-dire celui qui entre dans le cercle ludique (

in ludo), se pénètre de l’idée de jeu (

illusio) et ensuite ressort du jeu pour retrouver ses activités ordinaires et la vie courante ».

Fink (1966

), analysant le jeu comme « symbole du monde », relie en un tout différencié « jeu humain et jeu cosmique » (« nous distinguons », dit-il, « le jeu humain du jeu cosmique, appelant le premier un phénomène et le deuxième une pensée spéculative »). Pour lui, tout jeu est réel-irréel. Les perspectives existentielles qui se dégagent de cette philosophie du jeu, permettent de réinterroger certaines caractéristiques des jeux d’argent contemporains (la répétition, les temporalités, le désespoir, l’euphorie, l’excitation du joueur, ses rapports avec le hasard…) sous un autre registre que celui de la pathologie ou de la psychologie. Pour le courant cognitivo-comportementaliste par exemple, le rapport que le « sujet » joueur contemporain instaure avec le hasard, la chance, le sort et le destin correspond à de simples superstitions, méconnaissances ou pensées erronées. Le fondement du processus thérapeutique cognitiviste (Ladouceur et coll., 2000

) consiste à travailler sur ces pensées erronées qui alimentent l’envie de jouer. Les remplacer permettrait de contrôler ce besoin et de renoncer au jeu. Un tel processus est-il compatible avec une sociologie du

gambling qui intègre une philosophie du jeu ?

Approches sociologiques du gambling

Outre les études classiques de l’approche sociologique qui apportent des éléments d’information sur les caractéristiques générales des joueurs, des études se sont intéressées plus précisément à certaines populations joueuses ou encore ont défini des profils de joueurs par rapport à certains types de jeux.

Approches socio-statistique, macro-statistique et socioéconomique

Les études classiques de l’approche sociologique sont centrées sur les objectifs suivants : tous les sujets ne jouent pas aux jeux d’argent et ceux qui jouent ont des caractéristiques (sociales, économiques…) qu’il convient de préciser. Ces recherches permettent de cerner les différentes « catégories » de joueurs en fonction de certaines variables sociologiques (tableau 3.I) et d’indicateurs, de dessiner des typologies, globales ou par type de jeux (sociologie des joueurs de machines à sous, des joueurs de loto…). Les études Ipsos de 1999 et 2000 (citées dans Trucy, 2002

) montrent que les joueurs de la Française des jeux présentent les mêmes caractéristiques que le reste de la population française. On constate néanmoins une légère sur-représentation des ouvriers et des employés (tableau 3.II

).

Tableau 3.I Pratiques de jeu selon la catégorie socioprofessionnelle pour le PMU et le Loto (Insee, 1988 )

)

|

Catégorie socioprofessionnelle

|

PMU (%)

|

Loto (%)

|

|

Ouvrier qualifié

|

25,8

|

48,3

|

|

Ouvrier non qualifié et agricole

|

17,4

|

48,1

|

|

Contremaître et agent de maîtrise

|

17,1

|

46,6

|

|

Employé du public

|

16,5

|

44,5

|

|

Commerçant

|

15,5

|

44,0

|

|

Personnel de service aux particuliers

|

15,0

|

43,5

|

|

Artisan

|

13,7

|

42,7

|

|

Technicien

|

13,6

|

39,2

|

|

Profession intermédiaire du privé

|

13,5

|

37,9

|

|

Employé administratif d’entreprise

|

11,2

|

36,7

|

|

Employé de commerce

|

10,7

|

35,6

|

|

Cadre d’entreprise

|

9,1

|

33,3

|

|

Inactif non retraité

|

8,7

|

31,9

|

|

Profession intermédiaire du public

|

8,0

|

31,4

|

|

Cadre

|

5,7

|

29,2

|

|

Profession libérale

|

4,0

|

19,1

|

|

Agriculteur exploitant

|

3,5

|

15,1

|

Tableau 3.II Profil socioprofessionnel des joueurs (Ipsos, 1999 cité dans Trucy, 2002 )

)

|

Catégorie socioprofessionnelle

|

Population française (%)

|

Joueurs à la FDJ (%)

|

|

Professions libérales

|

3

|

2

|

|

Cadres supérieurs

|

7

|

6

|

|

Professions intermédiaires

|

13

|

13

|

|

Employés

|

16

|

18

|

|

Ouvriers

|

13

|

15

|

|

Agriculteurs

|

2

|

3

|

|

Retraités

|

23

|

19

|

|

Inactifs

|

22

|

24

|

Ces approches socio-statistiques autorisent également : des comparaisons géographiques (joue-t-on plus aux jeux d’argent en Corse ou en Auvergne ?), le croisement des taux de prévalence au jeu dans telle région, avec d’autres indicateurs socioéconomiques (taux de chômage, d’épargne…) (Martignoni, 1992

).

Ces études peuvent être réalisées :

• à partir de l’analyse secondaire des statistiques existantes (Insee, données de différents ministères concernés tels l’Intérieur, les Finances, statistiques internes aux opérateurs de jeu…), les rapports du sénateur Trucy (Trucy, 2002

et 2006

) signalent les difficultés rencontrées pour réunir ces statistiques (quand elles existent) en l’absence d’organisme dédié ;

• à partir d’enquêtes quantitatives représentatives, réalisées en population générale ou spécifique.

La plupart des études existantes d’orientation socioéconomique soulignent généralement les bénéfices et les retombées économiques de l’industrie des jeux. Certaines recherches nationales font le bilan d’un secteur ludique particulier. Ginoux (1994

), Bir (1994

) et Lammens (1994

) analysent la mutation et l’évolution des casinos français et leur incidence sur le développement touristique. Gazagne (1994

) fait de même en ce qui concerne spécifiquement le groupe Lucien Barrière. Ces acteurs de l’industrie du jeu (professionnels, consultants…) soulignent au niveau économique une croissance très forte du produit brut des jeux, une concentration des casinos au sein de grands groupes, une évolution vers de nouveaux jeux, par exemple les machines à sous pour les casinos. D’orientation économique, financière et marketing, certaines de ces études permettent de comprendre comment les opérateurs de jeu positionnent leur offre, en fonction de l’évolution du marché. Ainsi, Chazaud (1994

) s’interroge pour savoir si les changements sociologiques intervenus dans la culture des jeux d’argent (et plus globalement dans la culture du jeu contemporain) doivent entraîner un repositionnement de l’offre de jeu proposée par les casinos. Ces changements se caractérisent par une médiatisation croissante des loisirs, une consommation individualisée au sein d’un grand choix de possibilités. Le positionnement des casinos par rapport à cette évolution peut être soit de se diversifier en matière d’offre touristique globale d’une station (organisation de manifestations, festivals…) soit de se spécialiser à travers la création de clubs destinés au tourisme de proximité, d’affaire ou de luxe.

Toujours dans le secteur casinotier, de nombreuses recherches sont régionales. Elles montrent comment les casinos sont impliqués dans la vie sociale, économique et culturelle locale (Méréo, 1994

; Gaucher, 2001

; Meyer, 2001

) ou étudient les liens contractuels qui unissent casinos et communes (Moderne, 1994

; Bégin, 2001b

).

La revue Espaces (revue mensuelle de réflexion du tourisme et des loisirs) a consacré deux cahiers (1994

, 2001

) sur les casinos. Ces cahiers décrivent comment les casinos sont un secteur économique à part entière de l’industrie des loisirs. La revue a publié également un numéro spécial (2002

) qui indique que l’hippodrome (le premier en France date de 1860) est un espace écologique de jeux et d’animation locale. Différentes contributions rappellent que le développement des 235 hippodromes français, et la pérennité de la filière cheval (67 000 emplois) sont directement liés aux paris hippiques sur les courses de chevaux (14 694 en 2007) effectués (quotidiennement ou hebdomadairement) par les 6,5 millions de turfistes. Par ailleurs, certaines courses prestigieuses participent au « rayonnement international de la France » et ont des conséquences économiques et financières importantes sur certains secteurs de la filière (vente de

yearling, saillie). Le Grand Prix de l’Arc de Triomphe en est un bon exemple. En 2007, à Longchamp, il a attiré 70 000 spectateurs, dont 20 000 anglais. Le PMU a récolté à cette occasion plus de 54 millions d’euros et 1 milliard de téléspectateurs ont regardé cette course à la télévision dans 200 pays (Echegut, 2007

).

D’autres études ou rapports sont plus internationaux et étudient les incidences du développement casinotier au niveau européen (Rapport de la communauté européenne, 1994

), mondial (Eadington, 1994

et 2001

) ou dans un pays particulier. Ainsi, Atherton (1994

) analyse les casinos australiens, comme outils du développement touristique. Eadington (1994

) souligne que dans les années 1990, aux États-Unis, Canada, Europe, Australie, Nouvelle-Zélande et dans certains pays en voie de développement, les jeux d’argent ont été mieux acceptés, sur le plan légal, social et du point de vue du public. Pour les gouvernements, ils sont devenus une source de recettes économiques et fiscales. La légalisation des casinos a entraîné leur intégration au développement touristique de nombreux sites.

Globalement, deux tendances concernant les jeux de hasard et d’argent se dégagent : un discours qui insiste sur les effets néfastes du

gambling et les coûts sociaux de son exploitation ; un autre qui légitime l’industrie du jeu à cause du développement (économique, touristique, en termes d’emplois et de recettes fiscales) qu’il induit, au niveau local et national. Le symposium de Whistler (Wynne et Anielski, 2000

) qui s’est tenu au Canada il y a quelques années a tenté de poser les bases méthodologiques et épistémologiques permettant de réaliser des études d’impact et des recherches comparatives rigoureuses visant à évaluer scientifiquement les répercussions économiques et sociales des jeux de hasard et d’argent, ainsi que les coûts et bénéfices qui en découlent.

Sociologie du gambling spécialisée sur des populations homogènes et/ou sur des zones géographiques spécifiques

Un certain nombre d’études sociologiques sont centrées sur des populations homogènes spécifiques, par exemple en fonction de l’âge. Mc Neilly et Burke (2000

et 2001

) étudient les motivations, les attitudes, les comportements et les re-présentations d’une population de 315 joueurs âgés de plus de 65 ans. Se relaxer et s’amuser, passer le temps, lutter contre l’ennui sont les motivations les plus citées par les joueurs dans cette étude.

À l’opposé, Moscowitch (2006

) s’interroge sur les jeux de hasard et d’argent pratiqués par les jeunes et les mineurs. Le rapport au jeu pour ces populations constitue pour l’auteur un véritable enjeu de politique familiale.

D’autres recherches s’intéressent aux pratiques de jeu de communautés culturelles ou religieuses spécifiques. Papineau et coll. (2005b

) étudient les perceptions et les habitudes ludiques de quatre communautés ethniques de Montréal (maghrébine, chinoise, haïtienne et centre-américaine). Pour ces différentes cultures, l’espoir de faire des gains significatifs et d’améliorer leur situation économique constitue une motivation importante au jeu. Le souhait de se rapprocher de la culture du pays d’accueil pour ne pas se sentir exclu est également une autre motivation pour le jeu, même si cette pratique est en contradiction avec la culture traditionnelle d’origine (par exemple maghrébine). Le fait de croire à la chance et au surnaturel intervient dans les représentations du jeu pour les cultures chinoise et haïtienne. Le jeu fait partie de la vie sociale et familiale dès le plus jeune âge dans les pays d’Amérique centrale.

Parfois, l’homogénéité de la recherche ne provient pas de la spécificité des populations mais de l’aire géographique concernée. Roehl (1999

) analyse les coûts sociaux et l’impact du

gambling sur la qualité de vie des résidents du Nevada. Ces derniers soulignent que la légalisation des jeux a apporté des bénéfices économiques, de nouveaux emplois, mais également des coûts sociaux. Selon les habitants du Nevada, certaines personnes jouent plus qu’elles ne peuvent se le permettre, mais dans le même temps, la légalisation des jeux a donné une meilleure qualité de vie à leur communauté. Cependant, la perception des avantages et inconvénients varie selon les sous--populations étudiées (niveau d’éducation, travaillant ou non dans l’industrie du jeu…).

Nichols et Stitt (2004

) évaluent les conséquences de l’introduction d’un casino sur les taux de suicide et de divorce de huit régions américaines, entre 1991 et 1994. Il n’apparaît pas de différence significative entre les régions qui ont un casino et les communautés témoins, au niveau du taux de suicide et de divorce.

Toujours aux États-Unis, mais sur une période plus longue (1970-1990), Mc Cleary et coll. (2002

) s’interrogent également pour savoir si la légalisation du

gambling dans certaines régions et zones urbaines, augmente les taux de suicide. Dans cette étude, une corrélation positive modeste est observée entre le taux de suicide et la présence d’un casino dans des zones urbaines, mais ce résultat n’est pas retrouvé dans l’analyse des taux de suicide avant-après la légalisation des jeux.

Une majorité des études recensées (États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, Angleterre, Suède, Allemagne…) étudient les impacts socioéconomiques de la libéralisation et du développement du

gambling, soit au niveau d’une communauté ou d’une localité spécifique, soit au niveau national. Whyte (1998

) étudie pour les États-Unis, les conséquences du

National Gambling Commission Act, signé par le Président Clinton en 1996.

Notons que ces études s’intéressent majoritairement aux effets « problématiques » de l’exploitation du

gambling : paupérisation accrue, surendettement, suicide, problèmes familiaux, divorce liés au jeu, concomitance du jeu avec des addictions « avec substance » (alcool, drogue…). Pour Brenner et Brenner (1993

), le

gambling entraînerait plus de problèmes sociaux chez les populations les plus pauvres car le pourcentage des dépenses ludiques y est plus important, même quand les sommes consacrées au jeu sont plus réduites. Castellani (1996

) montre que le

gambling peut démanteler les liens communautaires et familiaux qui font, dans le pire des cas, que des joueurs invétérés peuvent se ruiner dans le jeu et se retrouver sans ressources.

Signalons également de nombreuses études sur la criminalité associée au jeu. Elles cherchent à savoir si l’on observe un taux de prévalence au jeu pathologique élevé parmi des détenus australiens (

Queensland Government, 2002

). Dans cette étude, le jeu problématique serait 20 fois plus élevé chez les détenus que dans la population générale. Une autre étude concerne des suspects arrêtés dans deux villes américaines. Ils sont 3 à 4 fois plus joueurs pathologiques que la population générale (Mc Corkle, 2004

).

Les sondages effectués auprès des populations délinquantes indiquent souvent des taux de prévalence élevés au jeu problématique. Comme pour la toxicomanie, la dépendance au jeu pourrait servir de catalyseur au fait de commettre des infractions (Brochu, 1995

).

D’autres études (notamment aux États-Unis et au Canada) cherchent à établir s’il y a un lien causal entre la présence d’un casino dans une région et l’évolution des taux de criminalité. Les résultats obtenus sont contradictoires. Certaines enquêtes associent la présence d’un casino et la criminalité (Gazel, 1996; Polzin et coll., 1998

; Grinols et coll., 1999

) alors que d’autres n’établissent pas ce lien (Reuter, 1997

; Albanese, 1999

; Room et coll., 1999

; Stitt et coll., 2003

; Philipps, 2004

). Margolis (1997

) souligne même que les taux de criminalité de certaines villes américaines réputées pour leur casino (Atlantic City, Baton Rouge, Las Vegas) sont parfois inférieurs à ceux d’autres villes, ou affichent une tendance à la baisse.

Sociologie des joueurs par type de jeu, sociologie des espaces de jeu

En France, Martignoni (1998

) réalise la première étude sociologique quantitative (n=950) sur les joueurs de machines à sous et de vidéo poker, auprès d’un échantillon représentatif des casinos français. Papineau et Boisvert (2003

) et Papineau et coll. (2001

) entreprennent au Québec plusieurs études et expertises sur les appareils de loteries vidéo (ALV). Au Brésil, Oliviera et Silva (2001

) comparent les principales caractéristiques socio-démographiques des populations de joueurs de bingo, de vidéo poker et de turfistes à Sao-Paulo. Dans cette étude, les joueurs de vidéo poker sont à la fois les plus jeunes des trois groupes et ont des scores plus élevés sur une échelle de mesure de jeu excessif.

Wassner (1982

) et Martignoni (1992

) analysent les ritualités et socialités qui s’expriment dans les espaces courses du PMU. Plus récemment, Leforestier (2003

) fait de même en ce qui concerne les turfistes sur les hippodromes. Ainsi, l’espace de jeu constitue un cadre collectif où se créent des liens sociaux qui, bien que limités au temps du jeu, suscitent un sentiment d’appartenance. Les espaces et temporalités spécifiques du jeu, ses règles, codes et langages nécessitent un apprentissage qui participe progressivement à l’intégration de l’individu dans une « communauté de parieurs ». Le jeu est considéré comme un espace de liberté car le temps qu’il nécessite échappe à l’impératif utilitaire, c’est un temps choisi.

La sociologie du

gambling n’est pas seulement quantitative mais comporte un volet qualitatif significatif. Il s’agit par exemple de décrire dans le détail les jeux d’argent, de comprendre leur logique et l’intérêt ludique qu’ils représentent (Oldman, 1974

; Martignoni, 2000

).

Il s’agit également de connaître les motivations des joueurs ; de les observer en situation de jeu pour rendre compte des comportements, rituels, circulations, échanges, conversations. L’étude fine des joueurs, en situation naturelle de jeu, est féconde pour comprendre la perspective sociale et culturelle des jeux d’argent contemporains, y compris quand leur pratique apparaît excessive, aux représentations de sens commun. Les études ethnographiques et microsociologiques sur les joueurs et les espaces de jeu sont nombreuses en Angleterre et aux États-Unis. Dans un article consacré à certains espaces de jeu du Royaume-Uni, Neal (1998

) montre qu’il y a plusieurs types de parieurs qui diffèrent selon le moment où ils viennent jouer, et la raison pour laquelle ils jouent. Le jeu aurait une fonction positive qui structure les jours de congé, constitue un temps en dehors de la vie domestique, du travail pour ceux qui viennent parier au moment du déjeuner.

En France, malgré certains travaux précurseurs, tout reste à faire en la matière (Martignoni, 1993a

). Les fruits de ces recherches permettraient de faire dialoguer sociologues, psychologues, psychiatres… sur le

gambling en général, et sur la question du jeu excessif en particulier. Répétition, excitation du joueur sur sa machine à sous, transpiration, tristesse ou euphorie du joueur de roulette, les sociologues et les psychologues font souvent les mêmes observations mais n’en tirent pas les mêmes conclusions.

Ces recherches qualitatives permettent également de mieux cerner les différentes « catégories » de joueurs, non pas d’un point de vue sociologique vis-à-vis de caractéristiques sociales, mais en fonction des pratiques de jeu. Lewy (1994

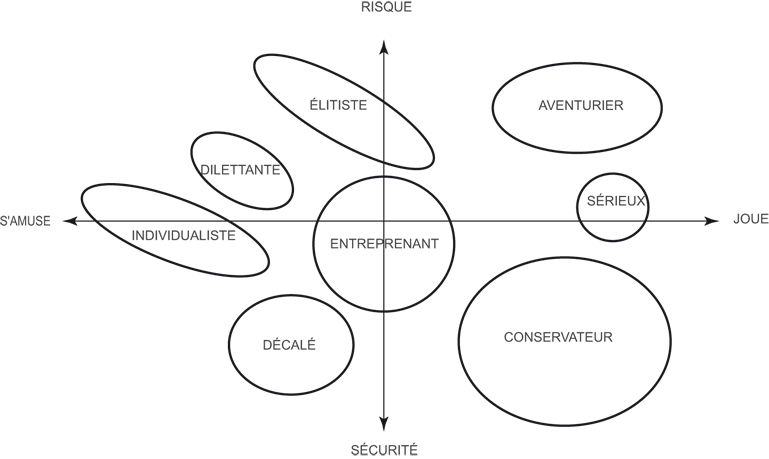

) par exemple dessine une typologie des joueurs vis-à-vis d’une échelle de risque. À partir d’une enquête auprès de 929 personnes, il dégage huit catégories ou portraits psychosociologiques de joueurs représentant chacun 8 à 21 % de la population étudiée : l’individualiste, le décalé, le dilettante, l’élitiste, l’entreprenant, l’aventurier, le sérieux, le conservateur. Chacun de ces profils pouvant être positionné par rapport à deux axes : niveau de risque ou de sécurité, niveau d’implication dans l’acte de jouer (s’amuse/joue) (figure 3.1).

D’autres études permettent de rétablir la liaison qui existe entre le sujet social et le sujet joueur, afin de ne pas atomiser le joueur à son jeu. Martignoni (1994b

) montre que le jeu, entre passion ludique et raison utilitaire, constitue un moyen permanent de « faire de l’argent », mais également une manière de « faire avec l’existence ». Par ailleurs, il souligne avec Lae (1986

) que l’achat d’un billet de loterie peut représenter pour certains individus une façon d’exprimer leur besoin de succès, d’affirmation personnelle, sans en faire peser les risques sur la communauté. Ainsi, le joueur ne s’estime pas forcément « exploité » par « l’État croupier », car le jeu représente pour lui au contraire une chance de soustraire de l’argent à la puissance publique. Par ailleurs, la présence de « gros lot », de « pactole » dans les jeux d’argent contemporains, mobilise et fait ressurgir différents imaginaires ancestraux, notamment la croyance au miracle, à l’Eldorado, au trésor enfoui qu’il faut dénicher ou savoir saisir (Martignoni, 1994b

).

La biographie, le témoignage, le portrait sont également sollicités dans ces études sociologiques qualitatives. Par exemple, Tré-pos (2005

) engage une « conversation sociologique avec un joueur », qui montre que l’histoire de jeu du joueur problématique s’inscrit dans son histoire de vie et sa biographie. Par ailleurs, cette conversation illustre le va-et-vient dans lequel se débattent souvent certains joueurs excessifs, entre la mise à distance esthétique de la pratique problématique du jeu, et la douloureuse confrontation avec le réel.

La méthode qualitative autorise l’exégèse des nombreux « matériaux » (documents internes, publicités, flyers, support de jeu des différents opérateurs ; documents personnels, écrits diaristiques, correspondances….) produits par l’industrie des jeux, les médias ou les joueurs. Ainsi, Martignoni (1993b

) analyse la correspondance des joueurs de loto, à partir d’un corpus de lettres envoyées à l’animatrice qui effectue le tirage du loto à la télévision. Plus récemment, Binde (2007

) étudie les représentations que donne la presse suédoise des gros gagnants de jackpots ou de pactoles.

Construction sociale du « jeu pathologique »

La sociologie des jeux d’argent concerne également l’historique et la construction sociale de la pathologisation d’une pratique culturelle particulière (le jeu) dans certaines de ses manifestations (le jeu excessif ou problématique). Encore peu développé en France, malgré certains jalonnements (Martignoni, 2005

), le recensement des textes internationaux indique que cette déconstruction/reconstruction du jeu pathologique est ancienne et apparaît incontournable pour aborder la question du jeu excessif. Dans un article récent, Bernhard (2007

) interroge les 10 critères du DSM-IV appliqué au jeu pathologique. Il cite des travaux (en Angleterre et aux États-Unis) qui analysent la construction sociale et historique du jeu pathologique. Les termes de chaque critère du DSM-IV sont analysés en lien avec des positions morales ou religieuses historiques qui auraient imprégné l’élaboration progressive des critères médicaux.

Le sociologue canadien Amnon Suissa (2003

et 2005

) réinterroge le cadre qui permet de légitimer la pathologie du

gambling, comme il l’avait fait auparavant pour l’alcoolodépendance (Suissa, 1998

). Pour ce chercheur, la grille conceptuelle de la pathologie/maladie appliquée au jeu n’est pas valable car le paradigme de la dépendance est confondu avec celui de la maladie, dans le sens de maladie corporelle et physique. Selon Suissa, l’usage même de ce terme – pathologie/maladie – relève d’une idéologie de la médicalisation, en tant que modalité de contrôle social dans la gestion des rapports sociaux de déviance. Cet auteur souligne le fait que considérer le jeu comme une pathologie individuelle plutôt que comme un problème social, permet à l’État de se désengager d’une partie de ses responsabilités, tout en restant le principal maître d’œuvre des casinos, loteries et paris hippiques. Cette ambiguïté dans le rôle de l’État à la fois promoteur du jeu et protecteur des citoyens au plan public constitue un obstacle à la mise en place d’une politique efficace socialement et éthiquement acceptable (Suissa, 2003

).

Conrad et Schneider (1980

) estiment que l’inscription du jeu dans la nosologie psychiatrique, correspond à un vaste mouvement de médicalisation des comportements de la société nord-américaine, comme modalité de contrôle de la déviance. Blum (1985

et 1987

) souligne que cette perception particulière du jeu relève d’un construit social relatif. Rosecrance (1985

) note que la médicalisation du jeu est la conséquence de motivations sociales et politiques.

Soucieux d’inscrire cette tendance dans une perspective historique, Campbell et Smith (2003

) constatent que le jugement qui est porté sur les jeux d’argent et les joueurs a évolué dès le milieu des années soixante en Amérique du nord. L’apparition du jeu excessif, comme problème de société qui entraîne une offre d’intervention thérapeutique, correspondrait à la coalition d’intérêts apparemment disparates qui cherchent à promouvoir le jeu responsable.

Rappelons que ce sont deux ex-joueurs qui ont crée

Gamblers Anonymous en 1957 à Los-Angeles. L’association des joueurs anonymes fondant ensuite, en 1972, le Conseil national du joueur compulsif composé de médecins, d’avocats et de membres du clergé… C’est dans ce contexte que la dépendance au jeu s’inscrira ensuite (en 1980) comme une pathologie recensée dans le DSM. Signalons également l’ouvrage de Paula Joan Caplan (professeur de psychologie à l’Université de Toronto) : «

They say you’re crazy : how the world’s most powerful psychiatrists decide who’s normal2

« Ils disent que vous êtes fous, ou comment les psychiatres les plus puissants au monde décident ce qui est normal »

» (Caplan, 1996

).

Ces brefs rappels historiques soulignent que des débats scientifiques, des conflits d’intérêts, du lobbying, de l’idéologie jalonnent ces évolutions. Par ailleurs, certains chercheurs signalent que associer le gambling à une maladie, n’a pas empêché l’industrie des jeux nord-américaine de fortement se développer. Pour Dekker (1997), le modèle médical du jeu arrangerait en réalité l’industrie des jeux. Définir le joueur comme un malade une fois qu’il a tout perdu, viserait à effacer toutes traces de responsabilité des opérateurs de jeux.

Pour certains, le « modèle médical du jeu excessif » isole la déviance du contexte social qui lui a donné naissance. Suissa (2005

), rejoignant l’hypothèse ordalique de Valleur (Valleur et Bucher, 1997

; Valleur, 2005

), souligne au contraire que le « milieu », loin d’être une dimension passive, participe activement à la création des conditions idéales pour jouer aux jeux de hasard et d’argent. Sous cet angle, la création du cycle de dépendance s’effectue en majorité dans un continuum de comportements, en réaction à des conditions générées dans un environnement social et culturel précis.

Pour Valleur (2005

), le jeu problématique doit être ré-analysé en tenant compte de la notion de « conduite de risque subjective » qui diffère de la conduite à risque visée par la prévention et la santé publique. La conduite de risque ou conduite ordalique comprend la notion de risque choisi, une soumission à la chance, au destin, un sentiment d’emprise sur la situation et un caractère transgressif. Ce phénomène expliquerait pourquoi les actions préventives n’ont pas prise sur une part minoritaire des personnes pour lesquelles la relation au risque nécessite une approche spécifique.

La perception sociale du jeu excessif comme pathologie se retrouve au niveau du nombre de publications consacrées à cet aspect. En 2000, Castellani

a analysé la nature des articles publiés par le

Journal of Gambling Studies sur une période de 13 ans. Sur 204 articles recensés, 76 % concernaient les aspects pathologiques du jeu, les facteurs neurologiques, cognitifs, physiologiques, psychologiques…, 8 % traitaient des facteurs politiques, 7 % des facteurs démographiques, 5 % des aspects sociologiques, 3 % des conséquences sociales. Selon Suissa (2005

), en ce qui concerne une politique d’information et de prévention (type information grand public, numéro vert…), en voulant informer une population sur le jeu pathologique, avant même d’avoir défini et mesurer le phénomène avec précision, on peut contribuer à « booster » le phénomène, voire à le créer chez certains individus. Peut-on ainsi favoriser un « marché » du traitement de la dépendance, voire « un business du jeu compulsif » créé par les opérateurs ludiques eux-mêmes ou d’anciens joueurs ?

On ne doit pas oublier que dans les champs du jeu et de l’alcoolodépendance, des milliers d’individus s’en sortent sans traitement (Toneatto, 2000

; Sobell et coll., 2002

). Par ailleurs, il ne faut pas minorer le concept de résilience (Cyrulnik, 2002

), c’est-à-dire la capacité des êtres humains à rebondir devant l’adversité.

Exemple québécois d’une politique du jeu responsable

Une politique de jeu responsable apparaît particulièrement active au Québec depuis quelques années, notamment en matière d’information, de prévention, de formation et de recherches. Outre les actions d’information à destination du grand public ou de communautés spécifiques (jeunes, personnes âgées, groupes ethniques, joueurs en difficulté) dans différents lieux (les programmes de prévention se déploient à l’école, en milieu de travail, dans les communautés locales, dans les espaces de jeux), la formation d’intervenants spécialement formés au jeu problématique et l’ouverture de services spécialisés, le gouvernement du Québec a lancé un premier plan de recherches thématiques (2002/2005) sur les « impacts socioéconomiques des jeux de hasard ». Fruit d’un partenariat avec le ministère de la Santé et les services sociaux, il a été mis en œuvre par le Fonds Québécois de recherche sur la société et la culture (FQSC).

Ce plan de recherche a reçu une importante dotation (2,25 millions de dollars canadiens sur trois ans). Pluridisciplinaire, il découle d’une consultation préalable souhaitée par les pouvoirs politiques, et effectuée auprès des scientifiques, organismes sectoriels, représentants économiques, services sociaux… (Williams, 2003

). Le gouvernement du Québec attend beaucoup de ces études scientifiques sur le jeu, pour être à même d’assurer un équilibre adéquat, entre revenus, accessibilité, prévention et traitement des problèmes liés au jeu.

Dans le même temps, Loto Québec a lancé son propre plan d’action 2003-2007 (Loto Québec 2002) pour prévenir le jeu pathologique mais également pour « redistribuer son offre de jeu ». Par exemple, pour limiter le jeu, Loto Québec a effectué des modifications sur les 14 000 appareils de loterie vidéo (ALV). Citons notamment les transformations suivantes : le cabinet des machines a été peint en noir pour les rendre moins attrayantes, le jeu maximal a été fixé à 60 $, le joueur doit indiquer sa séquence de jeu (15, 30, 45 ou 60 minutes), une horloge doit apparaître sur l’écran des ALV. Certaines de ces actions ont été immédiatement contestées par certains chercheurs et opposants au jeu (Papineau et Boisvert, 2003

). Chevalier (2003

) s’interroge de son côté sur « l’efficacité » et la « disparité » des mesures de prévention entreprises par Loto Québec sur ces jeux automatiques, les machines à sous n’étant pas concernées par les modifications imposées sur les ALV. Récemment en 2007, un débat s’est engagé au Québec au sujet des « salons de jeu » et du déménagement du casino de Montréal dans un quartier populaire. Ce projet économiquement très important a été annulé, après une violente polémique politique, scientifique et médiatique (Comité interministériel de l’évaluation du projet de relocalisation du casino de Montréal, 2006

).

L’expérience québécoise montre que le débat sur le jeu dépasse la question du jeu excessif et sa dimension préventive et thérapeutique, et concerne la gestion responsable globale de l’économie des jeux de hasard et d’argent.

En conclusion, le jeu excessif s’inscrit dans un contexte social, économique, historique, culturel global, ainsi que dans le contexte biographique des sujets sociaux concernés. Autant dire que si le jeu excessif est un problème de santé publique, il a fondamentalement des causes et entraîne des conséquences qui se situent dans le social et donne donc à voir sur notre société.

La dichotomie joueur social/joueur pathologique, jeu récréatif/jeu compulsif, apparaît pour le sociologue comme une réduction naturaliste d’une réalité plus complexe. Cette dichotomie ne correspond pas à la pluralité des pratiques ludiques observées. On ne peut pas concevoir comme linéaire la vie du sujet joueur et la carrière du joueur en figeant des situations et des états alors que les rapports que le joueur entretient avec son jeu sont évolutifs, en fonction de multiples critères, qui se situent dans le jeu et en dehors du jeu. Par ailleurs, cette dichotomie peut s’avérer stigmatisante, auto-prophétique, et en final parfois déresponsabilisante.

L’approche sociologique spécialisée dans le gambling pose comme fondamental le constat que la plus ou moins grande « distance » ou « proximité », qui existe entre le joueur et son jeu (qui peut aller jusqu’à une proximité extrême dans le cas du jeu excessif), trouve sa source dans les rapports que le joueur instaure sur une certaine période avec son jeu, dans un contexte social, biographique… donné, et non dans le jeu lui-même, ou dans les caractéristiques, spécificités, situations, ambiances des différents espaces de jeu (terrestres ou virtuels) où s’exerce l’activité ludique.

Dans l’optique d’une politique des jeux responsable (cohérente, concertée, soucieuse de l’intérêt général et de l’ordre public mais qui inclut les logiques, intérêts et responsabilités de tous les acteurs du champ concerné), la question du jeu excessif ne peut être traitée indépendamment de l’économie des jeux de hasard et d’argent dans son ensemble.

La croissance contemporaine du gambling, sa démocratisation, sa massification, sa libéralisation et sa modernisation contrôlée entraînent des conséquences jugées positives (qui se traduisent en termes économiques, financiers, fiscaux, culturels….) et d’autres jugées négatives (qui se traduisent en termes de coût social, de santé publique, d’ordre public, de socialisation ludique précoce…).

Le fait que la France ait pris un grand retard en matière d’études sur le gambling et sur le jeu excessif, constitue une lacune mais également une opportunité. Cette situation invite à :

• revoir le cas échéant les mesures et actions déjà entreprises (parfois dans l’urgence) en faveur du jeu responsable;

• poursuivre l’observation des mesures prises à l’étranger, sans forcément les copier ;

• favoriser les échanges internationaux (symposiums, missions à l’étranger…) ;

• se doter d’un organisme dédié (style observatoire des jeux) pour réaliser des programmes d’études spécifiques sur les jeux d’argent, les joueurs, les espaces de jeu ;

• moderniser et réglementer de manière homogène et concertée l’économie des jeux (Haute Autorité).

Par ailleurs, il s’agit pour « le savant et le politique » de trouver des solutions qui respectent l’ensemble des acteurs et organismes qui agissent dans le champ du gambling, y compris la population joueuse dans toute sa diversité.

Les recherches à mener en matière de jeu en population générale ou spécifique, les missions préalables ou organismes à mettre en place (susceptibles d’informer les politiques publiques et de répondre aux demandes des autorités) doivent s’inscrire dans une démarche transversale. Les études, expertises à mener en matière de gambling, de jeu excessif, de protection des mineurs et des personnes vulnérables… doivent également se situer dans une perspective pluridisciplinaire.

Au final, cette évolution structurelle et intellectuelle nécessaire au paysage ludique national et à la compréhension du fait social et culturel que représente le

gambling, permettra à l’État de sortir du conflit d’intérêt ancestral dans lequel il se trouve en matière de jeux de hasard et d’argent, tout en crédibilisant fortement sa politique des jeux vis-à-vis des autorités européennes et tout en préservant ses prérogatives régaliennes (intérêt général, ordre public, protection des mineurs et des personnes vulnérables) (Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, 2008

).

Bibliographie

[1] albanese j. Casino gambling and white-collar crime: an examination of the evidence.

Paper prepared for the American Gaming Association. Washington DC:1999;

[2] atherton t. Les casinos outils de développement touristique.

Les Cahiers Espaces. 1994;

38:85

-95

[3] bégin c. Pour une politique des jeux.

L’Harmattan;

Paris:2001a;

[4] bégin c. L’État, la commune et le casino.

Les Cahiers Espaces. 2001b;

70:10

-29

[5] belmas e. Jouer autrefois : essai sur le jeu dans la France moderne.

Champ Vallon;

Paris:2006;

[6] bernhard boj. The voices of vices: sociological perspectives on the pathological gambling entry in the diagnostic and statistical manual of mental disorders.

American Behavioral Scientist. 2007;

51:8

-32

[7] binde p. The good, the bad and the unhappy: the cultural meanings of newspaper reporting on jackpot winners.

International Gambling Studies. 2007;

7:213

-232

[8] bir f. La mutation du marché des casinos français.

Les Cahiers Espaces. 1994;

38:20

-25

[9] blum k. The collective representation of affliction : some reflections on disability and disease as social facts.

Theoretical medecine. 1985;

6:221

-232

[10] blum k. Compulsive gambling and the medical model.

Journal of Gambling Behavior. 1987;

3:237

-247

[11] brasey e. La république des jeux.

Lafont;

Paris:1992;

[12] brenner r,

brenner g. Spéculation et jeux de hasard.

PUF;

Paris:1993;

[13] brochu s. Drogue et criminalité : une relation complexe.

Collections perspectives criminologies. Presses de l’université de Montréal;

Montréal:1995;

[14] caillois r. Les jeux et les hommes.

Gallimard;

Paris:1958;

1991p.

[15] caillois r (sous la direction de). Jeux et sports.

Gallimard;

Paris:1967;

[16] campbell cs,

smith gj. Gambling in Canada, from vice to disease to responsibility: a negotiated history.

Can Bull Med Hist. 2003;

20:121

-149

[17] caplan pj. They say you’re crazy : how the world’s most powerful psychiatrists decide who’s normal.

Addison Wesley Pub Co;

1996;

[18] castellani b. Homelessness, negative affect and coping among veterans with gambling problems who misused substance.

Psychiatric Services. 1996;

47:298299

[19] castellani b. Pathological gambling: the malink of a medical problem.

State University of New York Press;

2000;

[20] chazaud p. Faut-il repositionner l’offre des casinos ?.

Les Cahiers Espaces. 1994;

38:46

-54

[21] chevalier s. La prise en compte des problèmes de jeu dans la détermination de l’offre des jeux de hasard et d’argent au Québec.

Ethique Publique. 2003;

5:100109

[22]collectif. Casinos et tourisme.

Espaces. 1994;

38: 190pp.

[23]collectif. Casinos loisirs et tourisme.

Espaces. 2001;

70: 155pp.

[24]collectif. Dossier hippodromes.

Espaces. 2002;

192:2139

[25]comité interministeriel de l’évaluation du projet de relocalisation du casino de montreal. Rapport.

Bibliothèque nationale du Québec;

2006;

350pp.

[26]communauté européenne. Le jeu dans les casinos européens (1991).

Les Cahiers Espaces. 1994;

38:7784

[27] conrad p,

schneider j. Deviance and medicalization : from badness to sickness.

Philadelphia Temple University Press;

1980;

[28] cotta a. La société ludique : la vie envahie par le jeu.

Grasset;

Paris:1980;

[29] cyrulnik b. Un merveilleux malheur.

Odile Jacob;

Paris:2002;

[30]délégation de l’assemblée nationale pour l’union européenne. Projet de rapport d’information sur le monopole des jeux au regard des règles communautaires, présenté par Blessig E et Myard J. députés.

Assemblée Nationale. Février 2008;

70pp.

[31] eadington wr. Le développement des casinos dans le monde.

Les Cahiers Espaces. 1994;

38:68

-75

[32] eadington wr. Les casinos dans le monde : bilan et perspectives.

Les Cahiers Espaces. 2001;

70:61

-64

[33] echegut a. L’Arc valorise les chevaux à l’international.

Les Echos. 2007;

5/6 octobre: 11p.

[34] fink e. Le jeu comme symbole du monde.

Minuit;

Paris:1966;

[35] freundlich f. Le monde du jeu à Paris 1715-1800.

Albin Michel;

Paris:1995;

[36] frobenius l. Paideuma.

1921;

[37] gaucher jf. Les casinos sur le littoral breton.

Les Cahiers Espaces. 2001;

70:61

-64

[38] gazagne p. Stratégie et développement du groupe Lucien Barrière.

Les Cahiers Espaces. 1994;

38:3542

[39] ginoux p. Le renouveau des casinos français.

Les Cahiers Espaces. 1994;

38:14

-19

[40] grinols e,

mustard d,

dilley c. Casinos and crime.

Study prepared for the US National Gambling Studt Commission. Washington DC:1999;

[41] henriot j. Le jeu.

PUF;

Paris:1969;

[42] henriot j. Sous couleur de jouer : la métaphore ludique.

José Corti;

Paris:1989;

[43] huizinga j. Homo Ludens : essai sur la fonction sociale du jeu.

Gallimard;

Paris:1938 rééd. 1995;

[44]insee. Enquête sur les Pratiques des loisirs des Français.

Insee résultats, Consommation mode de vie. 1988;

[45] ladouceur r,

sylvain c,

boutin c,

doucet c. Le jeu excessif : comprendre et vaincre le gambling.

Les éditions de l’homme;

2000;

[46] lae jf. La fortune du pauvre.

Actions et recherches sociales. 1986;

2:75

-83

[47] lammens t. La métamorphose des casinos en France.

Les Cahiers Espaces. 1994;

38:27

-35

[48] leforestier jc. Les turfistes, éléments pour une socio-anthropologie du pari hippique.

Socio-Anthropologie Jeux Sport. 2003;

13:105123

[49] lewy r. Existe-t-il un profil psychosociologique du joueur ?.

Les Cahiers Espaces. 1994;

38:145

-158

[50] lhote jm. Histoire des jeux de société.

Flammarion;

Paris:1994;

[51] margolis j. Casinos and crime: an analysis of the evidence.

Report prepared for The American Gaming Association. 1997;

[52] martignoni jp. Jeux, joueurs, espaces de jeu : le course par course du PMU.

Ethnologie Française. 1992;

4:472

-489

[53] martignoni jp. Faites vos jeux : essai sociologique sur le joueur et l’attitude ludique.

Ed L’Harmattan;

Paris:1993a;

[54] martignoni jp. Madame Loto : analyse de la correspondance des joueurs de loto.

L’Homme et la Société : Revue Internationale de Recherches et de Synthèses en Sciences Sociales. 1993b;

109:93

-104

[55] martignoni jp. Faites vos jeux: notes historiques et statistiques sur les jeux de hasard et d’argent contemporains.

Regards Sociologiques. 1994a;

8:57

-75

[56] martignoni jp. Le jeu : un moyen de faire de l’argent et une manière de faire avec l’existence.

Les Cahiers Espaces. 1994b;

38:136

-144

[57] martignoni jp. Sociologie des joueurs de machines à sous et de poker vidéo : analyse à partir d’un échantillon représentatif des casinos français.

GRS/Lyon 2/Casinos de France. 1998;

403pp.

[58] martignoni-hutin jpg. Ethno-sociologie des machines à sous. « Que le hasard vous serve, mais préparez-vous à l’accueillir ».

Ed L’Harmattan;

Paris:2000;

[59] martignoni jp. Pour la création d’un observatoire national des pratiques ludiques.

Cahier Espaces. 2001;

70:33

-37

[60] martignoni jp. Prohibition, dérogation, libéralisation, gestion, prévention : la politique des jeux d’argent en France, entre histoire et modernité.

Ethique Publique. 2003a;

5:73

-84

[61] martignoni jp. Un observatoire pour une politique des jeux.

Espace. 2003b;

210:16

-20

[62] martignoni jp. Dépassionner le débat sur le jeu.

Espace. 2004;

220:10

-13

[63] martignoni jp. Que peut apporter la sociologie dans le débat sur le jeu compulsif ?.

Psychotropes. 2005;

11:55

-86

[64] mc corkle rc. Gambling and crime among arrestees: exploring the link.

US Dept of justice, National Institute of justice. 2004;

13pp.

[65] mccleary r,

chew ksy,

merrill v,

napolitano c. Does legalized gambling elevate the risk of suicide? An analysis of U.S. countries and Metropolitan areas..

Suicide Life Threat Behavior. 2002;

32:209

-221

[66] mcneilly dp,

burke wj. Late life gambling: the attitudes and behaviors of older adults.

J Gambl Stud. 2000;

16:393

-415

[67] mcneilly dp,

burke wj. Gambling as a social activity of older adults.

Int J Aging Hum Dev. 2001;

52:19

-28

[68] mead gh. L’esprit de soi et la société.

1934;

rééd. Paris:PUF;

1963;

[69] méréo s. Les casinos de Deauville, Trouville.

Les Cahiers Espaces. 1994;

38:114

-120

[70] meyer b. Le casino d’Amnéville, un équipement phare de la station.

Les Cahiers Espaces. 2001;

70:59

-64

[71] moderne f. Les concessions des casinos municipaux.

Les Cahiers Espaces. 1994;

38:99

-112

[73] neal m. You Lucky Punters!: a study of gambling in Betting Shops.

Sociology. 1998;

32:581

-600

[74] nichols mw,

stitt bg,

giacopassi d. Changes in suicide and divorce in new casino jurisdictions.

J Gambl Stud. 2004;

20:391

-404

[75] oldman d. Chance and skill: a study of roulette.

Sociology. 1974;

8:407

-426

[76] oliveira mp,

silva mt. A comparison of horse-race, bingo, and video poker gamblers in Brazilian gambling settings.

J Gambl Stud. 2001;

17:137149

[77] papineau e,

boisvert y. Jeu pathologique et précaution: une nouvelle approche préventive.

Ethique Publique. 2003;

5:110

-119

[78] papineau e,

boisvert y,

roy h. Le jeu pathologique, état des lieux et enjeux éthiques.

Montréal:INRS-UCS;

2001;

[79] papineau e,

allard d,

kimpton ma,

audet c. Évaluation du programme expérimental sur le jeu pathologique. Le programme d’évaluation et de traitement des joueurs excessifs. Le point de vue des intervenants.

Direction de Développement et des Programmes, Unité Connaissance-Surveillance. 2005a;

160pp. Accessible sur le site Internet :

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/368-JeuPatho-PointVueIntervenants.pdf.

[80] papineau e,

chevalier s,

belhassen a,

sun f,

campeau l, et coll.. Étude exploratoire sur les perceptions et les habitudes de quatre communautés culturelles de Montréal en matière de jeux de hasard et d’argent.

Santé Publique du Québec, Institut National de la Recherche Scientifique. 2005b;

84pp. Accessible sur le site Internet :

http://www.inrs-ucs.uquebec.ca/pdf/JeuxDeHasard.pdf.

[81] pastoureau m. À quoi joue-t-on ? Pratiques et usages des jeux et jouets à travers les âges.

Colloque scientifique Montbrison. 1998;

[82] philipps ag. Crime and disorder, and houses sales and prices around the casino sites in Windsor Ontario Canada.

The Canadian Geographer. 2004;

48:403

-432

[83] polzin pe,

baldridge j,

doyle d,

sylvester jt,

volberg ra,

moore wl. Final report to the montana gambling study commission on the economic and social impact of legal gambling in montana.

Montana Legislative Service Division. 1998;

[84]queensland government. Problem gambling prevalence survey 2002.

Department of corrective services. Brisbane:2002: 25pp.

[85] reuter p. The impact of casinos on crime and other social problems: an analysis of recent experiences.

Report for the Greater Baltimore Committee, College Park, University of Maryland. 1997;

[86] roehl ws. Quality of life issues in a casino destination.

Journal of Business Research. 1999;

44:223

-229

[87] room r,

turner ne,

ialomiteanu a. Community effects of the opening of the Niagara Casino: a first report.

Addiction. 1999;

94:1449

-1466

[88] rosecrance r. Compulsive gambling and the medicalisation of deviance.

Social problems. 1985;

32:1049

-1059

[89] salazar-ferrer p. Une lecture psychologique des loteries d’État.

Agone. 1997;

17:61

-91

[90] sobell l,

sobell mb,

leo gi,

agrawal s,

johnson-young l,

cunningham ja. Promoting self change with alcohol abusers: a community level mail intervention based on natural recovery studies.

Alcoholism: clinical and experimental research. 2002;

26:936

-948

[91] stitt gb,

nichols m,

giacospassi d. Does the presence of casinos increase crime? An examination of casino and control communities.

Crime and delinquency. 2003;

49:253

-284

[92] suissa aj. Pourquoi l’alcoolisme n’est pas une maladie.

Montréal:Fides;

1998;

[93] suissa aj. Jeux de hasard et enjeux psychosociaux en Amérique du Nord : repères socio-historiques.

Nervure. 2003;

16:8

-11

[94] suissa aj. Le jeu compulsif : vérités et mensonges.

Montréal:Fides;

2005;

[95] toneatto t. Untreated recovery from problem gambling.

Congrès du RGCO (Responsable Gambling Council Ontario). Niagara Falls, Ontario:2000;

[96] tremblay a. Towards a social map of gambling: A historical approach to the relationship between gambling, the State and society.

Society and Leisure. 2003a;

26:503

-531

[97] tremblay p. Finances publiques et jeux de hasard et d’argent : enseignement de l’histoire et considérations financières.

Ethique Publique. 2003b;

5:83

-93

[98] trepos jy. Conversation sociologique avec un joueur.

Psychotropes. 2005;

11:31

-54

[100] trucy f. Rapport d’information n° 58 au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur l’évolution des jeux de hasard et d’argent. Commission des Finances, contrôle budgétaire et comptes économiques de la Nation.

2006;

362pp. Accessible sur le site Internet :

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000869/index.shtml.

[101] tylor eb. Primitive Culture.

1871;

[102] valleur m. Jeu pathologique et conduites ordaliques.

Psychotropes. 2005;

11:9

-30

[103] valleur m,

bucher c. Le jeu pathologique.

Que sais je ?. PUF;

Paris:1997;

[104] wassner c. Jeux en sous solitude : le course par course.

Autrement. 1982;

45:25

-29

[105] wendling t. Ethnologie des joueurs d’échecs.

PUF;

Paris:2002;

[106] whyte ks. Analysis of the National Gambling Impact Study Commission act.

J Gambl Stud. 1998;

14:309

-318

[107] william r. Pour une gestion responsable des jeux de hasard et d’argent.

Ethique Publique. 2003;

5:93

-100

[108] wynne hj,

anielski m. Compte-rendu du symposium de Whistler. Premier symposium international sur les répercussions économiques et sociales des jeux de hasard.

2000;

45pp.

[109] yonnet p. Jeux, modes et masses : la société française et le moderne (1945-1985).

Gallimard;

Paris:1985;

→ Aller vers SYNTHESE

), de « société ludique totale et de vie envahie par le jeu » (Cotta, 1980

), de « société ludique totale et de vie envahie par le jeu » (Cotta, 1980 ), de « république des jeux » (Brasey, 1992

), de « république des jeux » (Brasey, 1992 ).

). ), dans le pire des cas à la polémique, facilitée par le fait que de nombreux auteurs se positionnent pour ou contre les jeux d’argent, et plus souvent contre que pour. D’autres travaux montrent qu’une approche scientifique des jeux de hasard et d’argent est possible et féconde (Caillois, 1967

), dans le pire des cas à la polémique, facilitée par le fait que de nombreux auteurs se positionnent pour ou contre les jeux d’argent, et plus souvent contre que pour. D’autres travaux montrent qu’une approche scientifique des jeux de hasard et d’argent est possible et féconde (Caillois, 1967 ). Pour d’autres encore, les bases d’une politique des jeux raisonnée et responsable peuvent être posées (Bégin, 2001a

). Pour d’autres encore, les bases d’une politique des jeux raisonnée et responsable peuvent être posées (Bégin, 2001a ; Martignoni, 2001

; Martignoni, 2001 , 2003a

, 2003a et b

et b , 2004

, 2004 ).

). ) postule que les jeux (et notamment les jeux de hasard et d’argent) sont issus d’anciens rites divinatoires ou religieux, dépouillés de leurs enjeux sacrés. Pour d’autres anthropologues, le jeu est une parenthèse, une antithèse de la vie ordinaire. Les jeux d’argent reposent sur l’arbitraire, le risque, la transgression. Ils auraient pour effet, selon Mead (1963

) postule que les jeux (et notamment les jeux de hasard et d’argent) sont issus d’anciens rites divinatoires ou religieux, dépouillés de leurs enjeux sacrés. Pour d’autres anthropologues, le jeu est une parenthèse, une antithèse de la vie ordinaire. Les jeux d’argent reposent sur l’arbitraire, le risque, la transgression. Ils auraient pour effet, selon Mead (1963 ), de permettre à chacun de sortir de son rôle social.

), de permettre à chacun de sortir de son rôle social. ), l’activité ludique est le creuset de toutes les aptitudes à manier les représentations et à jouer les rôles sociaux. Johan Huizinga (1938

), l’activité ludique est le creuset de toutes les aptitudes à manier les représentations et à jouer les rôles sociaux. Johan Huizinga (1938 ) généralise cette thèse dans « Homo Ludens : essai sur la fonction sociale du jeu ». Selon lui, le jeu est créateur de la culture, à travers les principes de compétition et de désintéressement.

) généralise cette thèse dans « Homo Ludens : essai sur la fonction sociale du jeu ». Selon lui, le jeu est créateur de la culture, à travers les principes de compétition et de désintéressement. ) réintroduit les jeux de hasard et d’argent dans sa taxinomie, à travers la catégorie de l’aléa. Mais le fondateur de la revue Diogène montre que si les différents jeux ne font pas appel aux mêmes principes, ils combinent tous (et cela concerne également l’ensemble des jeux d’argent contemporains) une part de hasard (aléa), de compétition (âgon), de vertige (ilinx), de simulation (mimicry).

) réintroduit les jeux de hasard et d’argent dans sa taxinomie, à travers la catégorie de l’aléa. Mais le fondateur de la revue Diogène montre que si les différents jeux ne font pas appel aux mêmes principes, ils combinent tous (et cela concerne également l’ensemble des jeux d’argent contemporains) une part de hasard (aléa), de compétition (âgon), de vertige (ilinx), de simulation (mimicry). ), dans l’introduction de son ouvrage « Ethnologie des joueurs d’échecs », montre l’intérêt théorique d’une anthropologie des jeux. Elle permet notamment de déplacer la problématique du joueur pensé dans son individualité vers la dimension sociale, par exemple celle de l’expression des croyances, ou vers le champ des sociabilités et socialités dans lequel s’inscrivent les joueurs.

), dans l’introduction de son ouvrage « Ethnologie des joueurs d’échecs », montre l’intérêt théorique d’une anthropologie des jeux. Elle permet notamment de déplacer la problématique du joueur pensé dans son individualité vers la dimension sociale, par exemple celle de l’expression des croyances, ou vers le champ des sociabilités et socialités dans lequel s’inscrivent les joueurs. ; Pastoureau, 1998

; Pastoureau, 1998 ) et l’histoire des jeux de hasard et d’argent en particulier (par exemple Freundlich, 1995

) et l’histoire des jeux de hasard et d’argent en particulier (par exemple Freundlich, 1995 , qui étudie le monde du jeu à Paris au XVIIIe siècle) sont de la même manière indispensables pour comprendre le gambling contemporain et son inscription dans la vie sociale. Martignoni (1994a

, qui étudie le monde du jeu à Paris au XVIIIe siècle) sont de la même manière indispensables pour comprendre le gambling contemporain et son inscription dans la vie sociale. Martignoni (1994a ), synthétisant de nombreux articles, thèses, ouvrages consacrés à l’historique politique, juridique et législative des jeux de hasard, montre que l’histoire des jeux d’argent constitue avant tout l’histoire d’une prohibition et de dérogations successives. Il y a toujours eu une volonté publique (religieuse, laïque, politique) de prohiber, d’enfermer (maisons de jeu, cercles, casinos) et ensuite de contrôler le jeu (monopole, concession de service public, autorités de tutelle). Il est donc réducteur de faire de manière univoque le procès de « l’État croupier » contemporain car il y a historiquement une complicité entre les joueurs et les opérateurs de jeux. L’institutionnalisation de l’offre ludique s’est mise en place progressivement pour répondre à une demande et sécuriser des pratiques de jeux qui existaient sous d’autres formes. Par ailleurs, l’État s’est toujours intéressé aux conséquences du jeu sur l’individu et la société. Les jeux d’argent ont été perçus comme un fléau social à une époque pas si lointaine.

), synthétisant de nombreux articles, thèses, ouvrages consacrés à l’historique politique, juridique et législative des jeux de hasard, montre que l’histoire des jeux d’argent constitue avant tout l’histoire d’une prohibition et de dérogations successives. Il y a toujours eu une volonté publique (religieuse, laïque, politique) de prohiber, d’enfermer (maisons de jeu, cercles, casinos) et ensuite de contrôler le jeu (monopole, concession de service public, autorités de tutelle). Il est donc réducteur de faire de manière univoque le procès de « l’État croupier » contemporain car il y a historiquement une complicité entre les joueurs et les opérateurs de jeux. L’institutionnalisation de l’offre ludique s’est mise en place progressivement pour répondre à une demande et sécuriser des pratiques de jeux qui existaient sous d’autres formes. Par ailleurs, l’État s’est toujours intéressé aux conséquences du jeu sur l’individu et la société. Les jeux d’argent ont été perçus comme un fléau social à une époque pas si lointaine. et b

et b ), analysant l’historique des rapports entre l’État et le jeu pour le Québec, souligne que l’exploitation par les États des jeux de hasard et d’argent est un phénomène universel, dont la finalité originale est humanitaire et vise au développement du bien commun. Mais il note également que dès l’origine, les rapports entre l’État et le jeu ne sont pas sans ambiguïté. Car si d’un point de vue politique, les jeux d’argent apparaissent comme un impôt démocratique (« ce sont des taxes volontaires voire enthousiastes » dit Tremblay), ils peuvent entraîner un état de dépendance des finances publiques.

), analysant l’historique des rapports entre l’État et le jeu pour le Québec, souligne que l’exploitation par les États des jeux de hasard et d’argent est un phénomène universel, dont la finalité originale est humanitaire et vise au développement du bien commun. Mais il note également que dès l’origine, les rapports entre l’État et le jeu ne sont pas sans ambiguïté. Car si d’un point de vue politique, les jeux d’argent apparaissent comme un impôt démocratique (« ce sont des taxes volontaires voire enthousiastes » dit Tremblay), ils peuvent entraîner un état de dépendance des finances publiques. ) dans un travail consacré aux jeux d’autrefois (XVIe-XVIIIe siècles) envisage l’activité ludique comme « phénomène social global ». Elle montre notamment que si le jeu faisait vivre des corporations de métiers (par exemple les fabricants de cartes), s’il rapportait de l’argent à l’« État royal », il inquiétait déjà les autorités quant à ses conséquences sur l’équilibre social et la tranquillité publique. Mais, son analyse indique également « que le jeu déborde constamment les limites que la loi et la morale voudraient lui imposer », et cela est à prendre en compte dans la problématique contemporaine sur le jeu excessif.

) dans un travail consacré aux jeux d’autrefois (XVIe-XVIIIe siècles) envisage l’activité ludique comme « phénomène social global ». Elle montre notamment que si le jeu faisait vivre des corporations de métiers (par exemple les fabricants de cartes), s’il rapportait de l’argent à l’« État royal », il inquiétait déjà les autorités quant à ses conséquences sur l’équilibre social et la tranquillité publique. Mais, son analyse indique également « que le jeu déborde constamment les limites que la loi et la morale voudraient lui imposer », et cela est à prendre en compte dans la problématique contemporaine sur le jeu excessif. et 1989

et 1989 ) donne la définition du joueur suivante : « le joueur, c’est celui qui joue, c’est-à-dire celui qui entre dans le cercle ludique (in ludo), se pénètre de l’idée de jeu (illusio) et ensuite ressort du jeu pour retrouver ses activités ordinaires et la vie courante ».

) donne la définition du joueur suivante : « le joueur, c’est celui qui joue, c’est-à-dire celui qui entre dans le cercle ludique (in ludo), se pénètre de l’idée de jeu (illusio) et ensuite ressort du jeu pour retrouver ses activités ordinaires et la vie courante ». ), analysant le jeu comme « symbole du monde », relie en un tout différencié « jeu humain et jeu cosmique » (« nous distinguons », dit-il, « le jeu humain du jeu cosmique, appelant le premier un phénomène et le deuxième une pensée spéculative »). Pour lui, tout jeu est réel-irréel. Les perspectives existentielles qui se dégagent de cette philosophie du jeu, permettent de réinterroger certaines caractéristiques des jeux d’argent contemporains (la répétition, les temporalités, le désespoir, l’euphorie, l’excitation du joueur, ses rapports avec le hasard…) sous un autre registre que celui de la pathologie ou de la psychologie. Pour le courant cognitivo-comportementaliste par exemple, le rapport que le « sujet » joueur contemporain instaure avec le hasard, la chance, le sort et le destin correspond à de simples superstitions, méconnaissances ou pensées erronées. Le fondement du processus thérapeutique cognitiviste (Ladouceur et coll., 2000

), analysant le jeu comme « symbole du monde », relie en un tout différencié « jeu humain et jeu cosmique » (« nous distinguons », dit-il, « le jeu humain du jeu cosmique, appelant le premier un phénomène et le deuxième une pensée spéculative »). Pour lui, tout jeu est réel-irréel. Les perspectives existentielles qui se dégagent de cette philosophie du jeu, permettent de réinterroger certaines caractéristiques des jeux d’argent contemporains (la répétition, les temporalités, le désespoir, l’euphorie, l’excitation du joueur, ses rapports avec le hasard…) sous un autre registre que celui de la pathologie ou de la psychologie. Pour le courant cognitivo-comportementaliste par exemple, le rapport que le « sujet » joueur contemporain instaure avec le hasard, la chance, le sort et le destin correspond à de simples superstitions, méconnaissances ou pensées erronées. Le fondement du processus thérapeutique cognitiviste (Ladouceur et coll., 2000 ) consiste à travailler sur ces pensées erronées qui alimentent l’envie de jouer. Les remplacer permettrait de contrôler ce besoin et de renoncer au jeu. Un tel processus est-il compatible avec une sociologie du gambling qui intègre une philosophie du jeu ?

) consiste à travailler sur ces pensées erronées qui alimentent l’envie de jouer. Les remplacer permettrait de contrôler ce besoin et de renoncer au jeu. Un tel processus est-il compatible avec une sociologie du gambling qui intègre une philosophie du jeu ? ) montrent que les joueurs de la Française des jeux présentent les mêmes caractéristiques que le reste de la population française. On constate néanmoins une légère sur-représentation des ouvriers et des employés (tableau 3.II

) montrent que les joueurs de la Française des jeux présentent les mêmes caractéristiques que le reste de la population française. On constate néanmoins une légère sur-représentation des ouvriers et des employés (tableau 3.II ).

). )

) )

) ).

). et 2006

et 2006 ) signalent les difficultés rencontrées pour réunir ces statistiques (quand elles existent) en l’absence d’organisme dédié ;

) signalent les difficultés rencontrées pour réunir ces statistiques (quand elles existent) en l’absence d’organisme dédié ; ), Bir (1994

), Bir (1994 ) et Lammens (1994

) et Lammens (1994 ) analysent la mutation et l’évolution des casinos français et leur incidence sur le développement touristique. Gazagne (1994

) analysent la mutation et l’évolution des casinos français et leur incidence sur le développement touristique. Gazagne (1994 ) fait de même en ce qui concerne spécifiquement le groupe Lucien Barrière. Ces acteurs de l’industrie du jeu (professionnels, consultants…) soulignent au niveau économique une croissance très forte du produit brut des jeux, une concentration des casinos au sein de grands groupes, une évolution vers de nouveaux jeux, par exemple les machines à sous pour les casinos. D’orientation économique, financière et marketing, certaines de ces études permettent de comprendre comment les opérateurs de jeu positionnent leur offre, en fonction de l’évolution du marché. Ainsi, Chazaud (1994

) fait de même en ce qui concerne spécifiquement le groupe Lucien Barrière. Ces acteurs de l’industrie du jeu (professionnels, consultants…) soulignent au niveau économique une croissance très forte du produit brut des jeux, une concentration des casinos au sein de grands groupes, une évolution vers de nouveaux jeux, par exemple les machines à sous pour les casinos. D’orientation économique, financière et marketing, certaines de ces études permettent de comprendre comment les opérateurs de jeu positionnent leur offre, en fonction de l’évolution du marché. Ainsi, Chazaud (1994 ) s’interroge pour savoir si les changements sociologiques intervenus dans la culture des jeux d’argent (et plus globalement dans la culture du jeu contemporain) doivent entraîner un repositionnement de l’offre de jeu proposée par les casinos. Ces changements se caractérisent par une médiatisation croissante des loisirs, une consommation individualisée au sein d’un grand choix de possibilités. Le positionnement des casinos par rapport à cette évolution peut être soit de se diversifier en matière d’offre touristique globale d’une station (organisation de manifestations, festivals…) soit de se spécialiser à travers la création de clubs destinés au tourisme de proximité, d’affaire ou de luxe.

) s’interroge pour savoir si les changements sociologiques intervenus dans la culture des jeux d’argent (et plus globalement dans la culture du jeu contemporain) doivent entraîner un repositionnement de l’offre de jeu proposée par les casinos. Ces changements se caractérisent par une médiatisation croissante des loisirs, une consommation individualisée au sein d’un grand choix de possibilités. Le positionnement des casinos par rapport à cette évolution peut être soit de se diversifier en matière d’offre touristique globale d’une station (organisation de manifestations, festivals…) soit de se spécialiser à travers la création de clubs destinés au tourisme de proximité, d’affaire ou de luxe. ; Gaucher, 2001

; Gaucher, 2001 ; Meyer, 2001

; Meyer, 2001 ) ou étudient les liens contractuels qui unissent casinos et communes (Moderne, 1994