| |

| Med Sci (Paris). 35(3): 209–212. doi: 10.1051/medsci/2019044.Visualisation en temps réel de l’infection de la

muqueuse génitale par le VIH Fernando Real1,2,3 and Morgane Bomsel1,2,3* 1Laboratoire Entrée Muqueuse du VIH et Immunité Muqueuse,

Département Infection Immunité et Inflammation, Institut Cochin, Université

Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, 22, rue Méchain, 75014Paris,

France 2CNRS UMR8104, 75014Paris,

France 3Inserm U1016, Institut Cochin, 22, rue Méchain, 75014Paris,

France MeSH keywords: Cellules cultivées, Systèmes informatiques, Imagerie diagnostique, Réservoirs de maladies, Femelle, Système génital, Infections à VIH, VIH-1 (Virus de l'Immunodéficience Humaine de type 1), Humains, Mâle, Modèles biologiques, Muqueuse, Uretère, Urètre, méthodes, virologie, - traduction non trouvée, anatomopathologie, diagnostic |

Les muqueuses génitales, principale porte d’entrée du VIH-1 Le Sida (syndrome d’immunodéficience acquise) est une maladie sexuellement

transmissible. Son vecteur, le virus de l’immunodéficience humain (VIH-1), est

majoritairement transmis lors de rapports sexuels non protégés. Le virus est en

effet présent dans les sécrétions génitales infectées. Il traverse les barrières

épithéliales de la muqueuse génitale pour infecter des cellules immunitaires qui

constitueront des réservoirs cellulaires pour le virus. Nos études précédentes ont

suggéré que l’entrée du VIH dans l’organisme au niveau des muqueuses se fait

efficacement par contact entre les cellules infectées présentes dans les sécrétions

génitales infectieuses et les cellules épithéliales recouvrant les muqueuses

génitales. Le virus libre, quant à lui, ne pénètre pas sauf s’il est présent en

quantités bien supérieures à celles détectées dans les secrétions génitales

infectieuses [1-3]. Cependant, la séquence des

évènements permettant l’entrée du virus dans la muqueuse, puis l’infection des

cellules immunitaires insérées dans cette muqueuse, reste mal comprise. D’autres

voies d’entrée du virus au travers des muqueuses ont par ailleurs été proposées. |

Muqueuse immuno-compétente reconstruite in vitro pour l’observation des premières

étapes de la pénétration de la muqueuse par le VIH-1 Afin d’étudier ce processus, nous avons développé un modèle original in

vitro permettant de suivre en temps réel par vidéomicroscopie

multidimensionnelle en temps réel l’infection du VIH au niveau d’une muqueuse [4]. Nous avons ainsi

reconstruit in vitro des tissus humains muqueux d’urètre pénien

immuno-compétents et polarisés, constitués d’un épithélium cultivé sur un stroma.

Celui-ci est composé de fibroblastes (tissu de soutien des cellules épithéliales)

dans lequel sont insérés des macrophages, les cellules immunitaires qui

caractérisent ce tissu et qui sont les premières cellules infectées par le virus à

ce niveau [3]. Cette muqueuse est cultivée

pendant plusieurs semaines sur un support perméable dans un système de deux chambres

permettant la polarisation du tissu en reconstruction. De plus, cette méthode de

culture facilite un accès sélectif à la surface de la muqueuse de l’épithélium

reconstruit et permet l’inoculation directe du virus, comme in

vivo, sans contact avec le stroma. Pour suivre la pénétration virale dans la muqueuse, nous avons utilisé, comme source

infectieuse, une lignée de cellules lymphocytaire T CD4+ infectées par un

virus VIH-1 (gag-iGFP HIV-1) exprimant la protéine fluorescente verte (GFP) insérée

au niveau de sa protéine de capside gag. En conséquence, les cellules infectées sont

fluorescentes et sont aussi capables de produire des virus également fluorescents.

Il est ainsi possible de visualiser les cellules infectées, mais aussi d’observer le

mouvement des protéines virales de capside gag accompagnant la formation des virus

prêts à bourgeonner au niveau de la membrane de la cellule infectée. D’autre part,

il est possible de suivre les virus nouvellement produits qui apparaissent comme des

points fluorescents. |

Le virus pénètre dans l’épithelium et le traverse par transcytose suite à la

formation d’une synapse virologique En observant le processus infectieux par microscopie confocale multidimensionnelle

avec ce modèle expérimental, nous avons pu suivre pour la première fois en temps

réel, à l’échelle de temps de la minute, les premières étapes de l’entrée du virus

dans une muqueuse génitale. Nous avons pu montrer que les cellules lymphocytaires

infectées par le VIH interagissaient spécifiquement avec la surface muqueuse de

l’épithélium via la protéine d’enveloppe virale qu’elles expriment

à leur surface. En effet, des lymphocytes T CD4+ infectieux dépourvus de

cette protéine d’enveloppe (DEnv) ne s‘attachent plus à l’épithélium. Ce contact

entre les lymphocytes T CD4+ infectés et l’épithélium s’établit dans les

premières 30 minutes après l’inoculation (Figure 1A). Il est suivi du recrutement des protéines de

capside (que nous avons pu suivre) vers cette zone de contact, ainsi que,

probablement, des protéines d’enveloppe, présentes dans la membrane plasmique des

lymphocytes (Figure 1A). Ce

recrutement prépare le bourgeonnement de nouveaux virus conduisant à l’apparition de

nouvelles particules virales dont nous observons la libération à partir de la

membrane du lymphocyte T CD4+

(Figure 1A–B). Une synapse virologique entre cellule infectée

et cellule épithéliale est ainsi formée [5]. Ce type de contact infectieux est utilisé par d’autres virus

comme le virus humain lymphotropique –1 (HTLV-1) par exemple (→).

(→)Voir la Synthèse de G. Rizkallah et al., m/s n° 6-7,

juin-juillet 2015, page 629

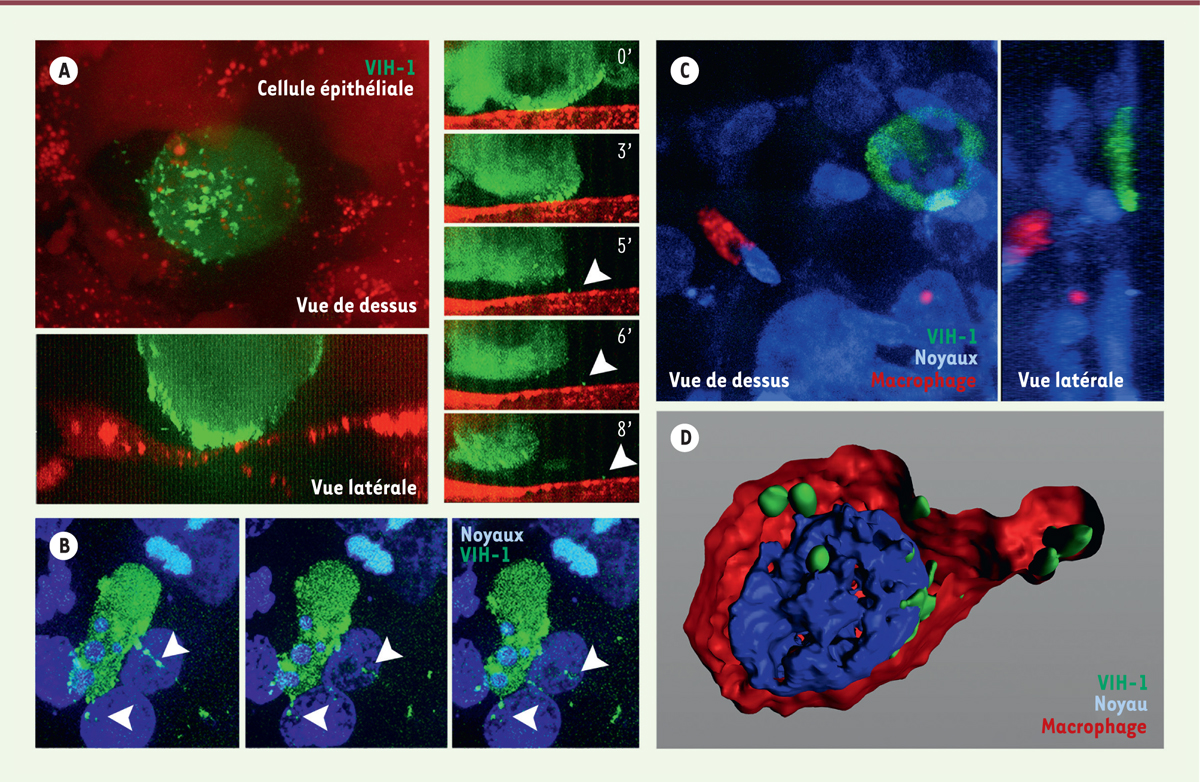

| Figure 1. Les lymphocytes T CD4+ infectés par le VIH

forment une synapse virologique avec la surface épithéliale

induisant le bourgeonnement de virus qui, après transcytose à

travers l’épithélium, infectent les macrophages du stroma pour

former des réservoirs viraux. A. Un tissus

muqueux urétral a été reconstruit à partir de fibroblastes et de

macrophages primaires formant un stroma sur lequel sont cultivées des

cellules épithéliales urétrales. Celles-ci sont transfectées avec la

protéine de membrane plasmique ARF6-rfp (ADP-ribosylation factor

6-red fluorescent protein) permettant de visualiser

spécifiquement la surface épithéliale. Des lymphocytes T CD4+

infectés avec du virus VIH-1 (virus de l’immunodéfience humaine)

gag-iGFP, exprimant la protéine fluorescente verte (GFP) insérée au

niveau de sa protéine de capside gag et capables de produire des virus

fluorescents verts, sont inoculés sélectivement à la surface de

l’épithélium. Le système est observé par microscopie confocale en temps

réel et les images sont enregistrées pendant quelques heures. Le

lymphocyte infecté adhère à la surface épithéliale : vue de dessus

(panneau gauche en haut) et vue en coupe correspondante (panneau de

gauche en bas) établissant une synapse virologique. La série de vues en

coupe (panneaux côté droit) montre l’évolution dans le temps de cette

synapse virologique (temps indiqués en minutes) ; les flèches blanches

indiquent des virus nouvellement bourgeonnés suite à la formation de la

synapse virologique. B. Autre exemple d’un

lymphocyte T CD4+ infecté par le virus (gag-iGFP) visualisé

en vert, formant une synapse virologique avec l’épithélium, identifié

par ses noyaux marqués par du Hoechst 33258 (marquage bleu) à différents

temps ; les flèches blanches indiquent des virus nouvellement

bourgeonnés suite à la formation de la synapse virologique.

C. Exemple d’un lymphocyte T

CD4+ infecté par le virus gag-iGFP (marquage vert)

formant une synapse virologique avec l’épithélium visualisé par ses

noyaux marqués par le Hoechst 33258 (marquage bleu). Dans ce cas, avant

insertion dans la reconstruction muqueuse, les macrophages ont été

marqués grâce à l’endocytose de particules fluorescentes rouges

(quantum dots) qui restent à l’intérieur de la

cellule pendant plusieurs semaines. Ces macrophages reconnaissables par

leur contenu en quantum dots (marquage rouge)

apparaissent localisés à la surface séreuse (basale) de la cellule

épithéliale avec laquelle le lymphocyte T CD4+ infecté a

formé une synapse au pôle muqueux (apical) de l’épithélium. Une vue du

dessus et sa vue en coupe correspondante sont montrées.

D.Macrophage infecté de manière

latente formant un réservoir viral dans le stroma de la muqueuse. Après

transcytose du virus formé à la synapse virologique, les macrophages

capturent le virus à sa sortie de l’épithélium et sont infectés de

manière productive ; l’infection devient ensuite latente. Un tel

macrophage réservoir localisé dans le stroma est détecté deux semaine

après l’inoculation virale. Les tissus ont été fixés et immunomarqués

avant d’être observés par microscopie confocale ; une reconstruction

tridimensionnelle du signal observé est proposée. Le macrophage est

identifié par l’expression du marqueur CD68 (marquage rouge), les virons

(marquage vert) sont concentrés dans ce qui ressemble à un compartiment

VCC (virus containing compartment). Le noyau est marqué

en bleu. |

À notre surprise, le virus VIH-1 bourgeonne pour être relargué de manière latérale, à

la surface de l’épithélium (Figure

1B), mais pas dans l’espace synaptique qui s’établit entre

cellule infectée et cellule épithéliale, comme le suggérait des études

morphologiques réalisées sur des cellules fixées. Cependant, ces virus nouvellement

produits sont ensuite internalisés par les cellules épithéliales et transportés vers

le pôle basal de l’épithélium par transcytose, puis libérés dans le stroma. |

Le virus transcytosé infecte les macrophages tissulaires qui deviennent des

réservoirs viraux En parallèle à la formation de la synapse virologique et à la transcytose des virus

nouvellement formés, les macrophages du stroma commencent également à se mouvoir en

réponse à des signaux qui restent cependant à caractériser [6] (→).

(→) Voir la Nouvelle de C. Vérollet et al. m/s n° 8-9,

août-septembre 2015, page 730

À leur sortie de la cellule épithéliale, les virus transcytosés seront internalisés

par ces macrophages qui seront alors infectés (Figure 1C). Ainsi, 15 jours après l’infection dans le tissu

reconstruit, les macrophages ont les caractéristiques d’un réservoir viral : ils

contiennent le virus sous la forme d’ADN proviral qui est intégré, comme nous

l’avons montré par hybridation in situ [5], mais aussi sous forme de virions qui sont localisés dans un

compartiment spécifique, appelé VCC (pour virus-containing

compartment) (Figure

1D). De plus, leur activation via la

stimulation du récepteur de l’immunité innée TLR-4 (Toll-like

receptor-4) réinitie la production de virus. Ces réservoirs viraux

établis in vitro au niveau des macrophages correspondent à ceux que

nous avons très récemment caractérisés ex vivo sur des tissus de

patients infectés par le VIH sous traitement antiviral efficace [7]. Ce sont ces réservoirs que l’on ne

parvient pas à éliminer et qui empêchent l’éradication du virus in

vivo chez les patients séropositifs sous traitement anti-rétroviral

(combinaison de traitement antiviraux, cART) et avirémiques [7]. Ainsi, l’ensemble de ces résultats fondés sur des observations réalisées en temps

réel, nous a permis, comme schématisé dans la Figure 2, de faire pour la première fois la démonstration

que l’infection des macrophages par le VIH peut avoir pour origine la formation de

synapses virologiques entre des lymphocytes T CD4+ infectés et la surface

des cellules épithéliales de la muqueuse. Le transport transcellulaire (transcytose)

du virus à travers l’épithélium conduit in fine à l’infection et à

l’établissement de réservoir viraux dans les macrophages tissulaires du stroma. Ces

observations sur les mécanismes d’entrée muqueuse du virus menant à l’établissement

de réservoirs viraux, obtenues in vitro, nécessitent désormais

d’être confirmées en utilisant des modèles physiologiques intégrés, en présence de

sécrétions génitales, ou in vivo.

| Figure 2. Représentation schématique de la succession des événements

observés lors de l’infection muqueuse du VIH menant à

l’établissement de réservoirs viraux.

L’inoculation des lymphocytes T CD4+ à la surface épithéliale

de la muqueuse conduit à l’établissement de la synapse virologique

(1) permettant la production de

virus (2). Le virus produit est

internalisé par la cellule épithéliale puis transcytosé

(3). Ressortant toujours

infectieux dans le stroma, le virus infecte les macrophages

(4). Cette infection devient

latente avec établissement des réservoirs viraux dans les macrophages du

stroma ex vivo

(5), réactivable par stimulation de TLR-4

(6). CCL2 : chemokine (C-C

motif) ligand 2 ; IL-13 : interleukine-13 ; MCP-1 :

monocyte chemoattractant protein 1 ; MF :

macrophage ; VIH-1 virus de l’immunodéficience humaine ; TLR-4 :

Toll-like receptor-4. |

|

Conclusion et perspectives Le modèle de reconstruction de muqueuses in vitro que nous avons

développé, ainsi que la technique de visualisation utilisée, ont été déterminants

pour observer en temps réel la séquence d’évènements aboutissant à l’infection des

cellules immunitaires cibles du VIH dans un tissu. Ce modèle pourra être étendu à

l’étude d’autres infections pour comprendre les premières étapes de l’invasion d’une

muqueuse par d‘autres pathogènes, virus ou bactéries (à la condition qu’ils puissent

être également rendus fluorescents). Cette technique de visualisation dynamique que

nous avons mise au point pourrait constituer un outil de choix pour évaluer

l’efficacité de vaccins ou de médicaments qui bloqueraient la formation des synapses

virologiques ou l’accès du virus aux réservoirs cellulaires, voire à leur

réactivation. |

Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les

données publiées dans cet article.

|

|

1. Anderson

DJ. Modeling mucosal

cell-associated HIV type 1 transmission in vitro . J

Infect Dis.

2014; ; 210 :

:S648.–S653. 2. Bomsel

M.. Transcytosis of

infectious human immunodeficiency virus across a tight human epithelial cell

line barrier . Nat Med.

1997; ; 3 :

:42.–47. 3. Ganor

Y,

Zhou

Z,

Bodo

J, et al.

The adult penile urethra is a novel entry site for HIV-1 that

preferentially targets resident urethral macrophages .

Mucosal Immunol.

2013; ; 6 :

:776.–786. 4. Real

F,

Sennepin

A,

Ganor

Y, et al.

Live imaging of HIV-1 transfer across T cell virological synapse

to epithelial cells that promotes stromal macrophage

infection . Cell Rep.

2018; ; 23 :

:1794.–1805. 5. Rizkallah

G,

Mahieux

R,

Dutartre

H. Transmission

intercellulaire de HTLV-1: des mécanismes loin d’être complètement

élucidés . Med Sci (Paris).

2015; ; 31 :

:629.–637. 6. Vérollet

C,

Souriant

S,

Raynaud-Messina

B, et al.

Le VIH-1 pilote la migration des macrophages .

Med Sci (Paris).

2015; ; 31 :

:730.–733. 7. Ganor

Y,

Real

F,

Sennepin

A, et al.

HIV-1 reservoirs in urethral macrophages of patients under

suppressive antiretroviral therapy . Nat

Microbiol.

2019 ; doi 10.1038/s41564-018-0335-z

|