| |

| Med Sci (Paris). 35(3): 245–251. doi: 10.1051/medsci/2019030.Pourquoi le taux de mutation n’est-il jamais égal à

zéro ? Didier Casane,1,2 Maxime Policarpo,1,2 and Patrick Laurenti2,3* 1Laboratoire Évolution, Génomes, Comportement, Écologie, UMR9191,

CNRS, IRD, Univ Paris-Sud, Université Paris-Saclay,

91198Gif-sur-Yvette,

France 2Université Paris-Diderot, UFR des sciences du vivant, Sorbonne

Paris Cité, Paris, France 3Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain, UMR 8236

CNRS, Bâtiment Lamarck, 35, rue Hélène Brion75013Paris,

France |

« Why does the mutation rate not become reduced to zero? No answer seems

possible at present, other than the surmise that the nature of genes does

not permit such a reduction. In short, mutations are accidents, and

accidents will happen ».

Alfred Henry Sturtevant (1937)

« There seems to be enough evidence to show that mutation rates are under

genetic control. Thus, the mutation rate characteristic of each species must

be a product of past evolution like any other morphological or physiological

character ».

Motoo Kimura (1967)

« A potentially revealing hypothesis for mutation-rate evolution is that

natural selection primarily operates to improve replication fidelity, with

the ultimate limits to what can be achieved set by the power of random

genetic drift. This drift-barrier hypothesis is consistent with comparative

measures of mutation rates, provides a simple explanation for the existence

of error-prone polymerases and yields a formal counter-argument to the view

that selection fine-tunes gene-specific mutation rates ».

Michael Lynch (2016)

En 1937, quand Alfred Henry Sturtevant1 pose cette

question simple et pourtant extraordinairement importante : « Pourquoi le taux de

mutation n’atteint-il jamais zéro ? » [1], la génétique, en particulier grâce à l’utilisation intensive des

drosophiles comme modèle d’étude, a fait des progrès considérables depuis sa fondation

quelques décennies auparavant. Quelques faits sont déjà bien établis : des individus

mutants apparaissent de façon récurrente dans les populations, comme des mouches aux

yeux blancs dans une population de mouches avec les yeux rouges ; ces individus mutants

sont les descendants de parents porteurs de modifications (des mutations) dans des

cellules de leur lignée germinale ; enfin, la plupart des mutations qui modifient le

phénotype ont des effets délétères car ces mutants ont souvent une viabilité et/ou une

fécondité réduite, voire nulle (si la mutation est létale ou rend le porteur stérile).

Il est par ailleurs établi que le nombre de mutations qui se produisent par génération,

ou taux de mutation, est variable dans les différentes lignées de drosophiles [2-4]. Le taux de mutation étant un caractère

héréditaire et variable, il peut donc évoluer. Dans ce cadre, un taux de mutation réduit

représente un avantage qui devrait conduire à la sélection des individus

antimutateurs. En effet, les individus qui produisent le moins de

descendants mutants produiront plus de descendants viables et fertiles à la génération

suivante. Notons que la sélection ne se fait pas sur le phénotype de l’individu mutateur

mais sur le phénotype de ses descendants, une forme de sélection appelée parfois

sélection de second ordre. Progressivement, la sélection récurrente des individus les

moins mutateurs, qui apparaissent au cours du temps, devrait faire tendre le taux de

mutation vers zéro. Comme l’existence des mutations, à l’origine de la diversité

génétique, est la condition sine qua non de l’évolution des espèces,

l’évolution devrait donc, en théorie, s’arrêter faute de matière première ; or ce n’est

manifestement pas le cas. Sturtevant en conclut que la nature des gènes, inconnue en

1937, « ne permet pas une telle réduction » et que « les mutations sont des accidents et

que les accidents finissent toujours par survenir » [1]. Pour mieux comprendre le contrôle du flux de mutations et son évolution

au cours du temps, il faudra attendre le dernier tiers du XXe siècle. En

effet, jusque-là, les mutations n’étaient qu’indirectement observables par le biais de

leurs effets phénotypiques associés : modifications de couleur, de forme, de viabilité,

de fertilité. Les mutations n’étaient donc définies, au mieux, que par une association

entre une position sur un chromosome et un phénotype. Avec la découverte de méthodes de

séquençage de l’ADN, il devient possible d’observer des différences entre génomes

indépendamment de tout effet observable sur les organismes. L’accroissement récent des

capacités de séquençage rend possible la quantification des différences à l’échelle des

génomes entiers. Toutefois, si les mutations à petite échelle, comme le remplacement

d’un nucléotide par un autre, une insertion ou une délétion de quelques nucléotides,

sont facilement identifiables, les remaniements à grande échelle restent difficiles à

étudier. C’est pour cela que les analyses du taux de mutation et de son évolution sont

aujourd’hui essentiellement fondées sur l’identification de mutations ponctuelles

(changement d’un nucléotide en un autre ou polymorphisme nucléotidique – SNP en

anglais). Dans la suite de cet article, nous utiliserons le mot mutation dans le sens

étroit de mutation ponctuelle car la plupart des travaux sont focalisés sur ce type de

mutations, mais cela ne devrait pas modifier significativement la validité et la portée

générale des mécanismes évolutifs mis en évidence. Le nombre de mutations qui se produisent par unité de temps dépend en particulier des

complexes protéiques impliqués dans la réplication et la réparation de l’ADN. Des

mutations peuvent se produire dans les gènes qui codent ces protéines, il peut donc

exister une variabilité génétique interindividuelle des mécanismes de réplication et de

réparation de l’ADN, c’est-à-dire une variation interindividuelle du taux de mutation.

Dans les cas les plus extrêmes, des mutations dans les gènes de réparation de l’ADN sont

responsables de maladies génétiques extrêmement graves, comme le xeroderma

pigmentosum

2. Ces mutations ne sont pas maintenues au cours

des générations car leurs porteurs ont une espérance de vie et des capacités de

reproduction réduites. En théorie, à l’échelle de l’évolution, seules des mutations de

ces gènes avec des effets plus réduits sur le taux de mutation des autres gènes

devraient se maintenir dans les populations, mais nous verrons plus loin qu’il peut

exister des exceptions à cette règle. Les taux de mutation mesurés chez des organismes aussi divers que des virus à ARN, des

virus à ADN, des bactéries, des eucaryotes unicellulaires et pluricellulaires sont

relativement bas, mais ne sont jamais égaux à zéro et varient dans une gamme extrêmement

étendue : de 10-3 à 10-11 mutations par site par réplication

[5-7]. En d’autres termes, la probabilité qu’un

nucléotide soit remplacé par un autre peut être proche de 1 sur mille chez des virus à

ARN [7], mais être proche de 1 sur cent milliards

chez des paramécies [8]. Chez

l’homme, le taux de mutation par génération est d’environ 10-8, soit moins de

10-10 par réplication [9]. Les mutations qui n’ont pas d’effets sur le nombre de descendants sont invisibles du

point de vue de la sélection naturelle : ce sont des mutations neutres. Les effets des

mutations ponctuelles ont été caractérisés à de multiples reprises chez des organismes

aussi différents que des virus et l’homme, en passant par des bactéries et des levures

[10]. Toutes ces analyses

montrent que la plupart des mutations qui apparaissent sont neutres, qu’une petite

fraction est délétère et que les mutations avantageuses sont extrêmement rares. Très

récemment, cette observation classique a pu être analysée très finement grâce à une

technologie très sophistiquée qui permet l’analyse d’un très grand nombre de mutants

chez la bactérie Escherichia coli [11]. Les mutations qui modifient le phénotype ont

un effet le plus souvent légèrement délétère, beaucoup moins souvent franchement

délétère, rarement létal et quasi jamais avantageux. Cette observation, qui peut

paraître contre-intuitive, se comprend facilement si l’on considère que les systèmes

génétiques sont les résultats de processus d’optimisation qui se sont déroulés pendant

des millions, voire parfois des milliards d’années, et qu’il est donc aujourd’hui

beaucoup plus facile de les détériorer que de les améliorer [12] (→).

(→) Voir le Forum de D. Casane et P. Laurenti, m/s n° 12,

décembre 2014, page 1177

En 1967, Motoo Kimura, un des principaux théoriciens de la biologie évolutive, suggère

qu’il doit y avoir une forte sélection contre les mutations qui augmentent le taux de

mutation. Par ailleurs, il doit aussi exister une sélection contre un taux de mutation

trop bas, car dans un environnement à long terme instable, il est nécessaire qu’il

existe une diversité génétique (polymorphisme génétique) pour que l’adaptation puisse se

réaliser. Sans ce polymorphisme, l’extinction devient inévitable. La baisse du taux de

mutation à petite échelle évolutive impliquerait une sélection interindividuelle

(intragroupe), alors que son maintien serait favorisé à long terme par une sélection

intergroupe (entre populations ou espèces), de façon analogue aux mécanismes qu’on

suppose à l’œuvre pour le maintien de la reproduction sexuée qui présente aussi un

désavantage à court terme à l’échelle des individus, mais un avantage à long terme à

l’échelle des populations [12]. Le taux de

mutation observé correspondrait à un état d’équilibre entre deux forces de sélection qui

agissent à des niveaux d’organisation différents. Le point d’équilibre dépend de

l’environnement dans lequel vit une espèce. Si cet environnement est très stable, la

pression pour maintenir de la variabilité sera faible et le taux de mutation tendra vers

une valeur très basse sous l’effet de la sélection interindividuelle, alors que pour une

espèce vivant dans un environnement très instable, un taux de mutation élevé sera

maintenu. Si Kimura ne doute pas de l’existence de la sélection contre les allèles

mutateurs qui augmente le taux de mutation des génomes, il doute fortement de

l’existence d’une sélection contre les allèles antimutateurs qui mène vers un taux de

mutation trop bas. Il propose donc une autre explication aux taux de mutation observés :

ils correspondent aux taux de mutation les plus bas possibles, en tenant compte du fait

qu’il y a peut-être une limite biochimique à l’amélioration des systèmes de réplication

et de réparation qui ne peut être franchie. On peut aussi supposer un coût, en terme

énergétique par exemple, de la réduction du taux de mutation et que ce coût peut devenir

trop important pour pouvoir être supporté par un organisme. Au début des années 1970, il

n’était pas possible de tester toutes ces hypothèses. Depuis une dizaine d’années, Michael Lynch3, propose

de tenir compte d’un paramètre négligé jusqu’alors : la taille finie des populations

d’organismes vivants. En effet, les fréquences des allèles varient au cours du temps du

fait de leur valeur sélective, mais aussi du seul fait du hasard de l’échantillonnage

des gamètes à l’origine des individus qui constituent une nouvelle génération. Par

exemple, un allèle peut être présent avec une fréquence de 0,5 à une génération donnée,

puis être présent à une fréquence de 0,6 à la génération suivante, du seul fait de ce

processus d’échantillonnage. Cette variation aléatoire des fréquences, qu’on appelle la

dérive génétique, sera d’autant plus grande que la population est de petite taille. Dans

une très petite population, un allèle peut ainsi se fixer ou disparaître en quelques

générations sans qu’il ait un effet sur la fitness4. Dans les grandes populations, ces fluctuations stochastiques

sont de faibles amplitudes et le polymorphisme génétique peut se maintenir pendant un

grand nombre de générations. Les généticiens s’intéressent ainsi à ce qu’ils appellent

l’effectif efficace de la population (Ne) plutôt qu’au nombre d’individus qui

la constituent. Ne peut être considéré, en première approximation, comme le

nombre d’individus qui se reproduisent à chaque génération. L’effectif efficace est donc

souvent beaucoup plus petit que l’effectif réel d’individus. Une forte variance du

nombre de descendants parmi les individus qui se reproduisent et de fortes fluctuations

de la taille de la population au cours du temps réduisent aussi beaucoup la valeur de

Ne. Pour fixer les idées, on estime à 10 000 l’ordre de grandeur de

l’effectif efficace à long terme de l’espèce humaine dans son ensemble. L’effectif

efficace est un paramètre difficile à estimer, et on utilise souvent le polymorphisme

génétique neutre pour l’évaluer. En effet, les grandes variations de fréquences

alléliques dans les petites populations conduisent à une élimination plus rapide du

polymorphisme. En conséquence, s’il y a peu de polymorphisme, on estimera que

Ne est petit. À l’inverse, s’il y a beaucoup de polymorphisme, on

estimera Ne grand. Pour un allèle soumis à sélection, s’il y a peu de dérive

génétique (Ne grand), il se fixera (sa fréquence atteindra 1) presque

sûrement s’il est avantageux, et il sera presque sûrement éliminé s’il est délétère.

Mais ce même allèle peut se fixer alors qu’il est délétère ou être perdu alors qu’il est

avantageux, s’il y a de fortes fluctuations stochastiques des fréquences alléliques

(Ne petit) qui perturbent les effets de la sélection directionnelle. En résumé, les effets de la sélection naturelle peuvent être réduits à néant par la

dérive génétique d’autant plus que cette dernière est forte et que l’avantage (ou

désavantage) sélectif est faible (pour une explication plus détaillée voir [13], et une analogie

footballistique présentée dans l’Encadré « le football évolutionnaire

»). La dérive génétique est donc une barrière à la sélection naturelle quand cette

dernière est de faible ampleur. Lynch propose que c’est cette barrière qui s’oppose à la

réduction continue vers zéro du taux de mutation et il rejette l’hypothèse que le taux

de mutation soit le résultat de la sélection pour une valeur optimale. Il propose

également que les espèces qui ont le taux de mutation le plus faible sont celles qui ont

les effectifs efficaces les plus grands et donc chez lesquelles la sélection pour un

taux de mutation bas est la plus efficace [14]. Nous allons maintenant examiner un ensemble de résultats récents et très divers qui

permettent de tester quelques hypothèses et des attendus associés à ces différents

modèles pour expliquer l’existence des mutations et l’extrême variabilité de leur

fréquence d’apparition chez différents organismes |

Le taux de mutation a-t-il atteint la plus basse valeur possible ? Question à laquelle il est très difficile de répondre pour les organismes

multicellulaires, mais qui est plus facilement testable chez des organismes

unicellulaires en faisant des expériences de mutagenèse pour générer des allèles

antimutateurs qui réduisent le taux de mutation. C’est ainsi qu’il est possible

d’abaisser le taux de mutation chez la bactérie E. coli pourtant à

l’origine déjà très bas (~10-10) [15, 16]. Bien qu’il soit souhaitable de tester d’autres espèces, ce résultat

suggère néanmoins que le taux de mutation observé dans les populations naturelles

n’est pas le plus bas possible. |

Le coût de la fidélité limite-t-il la baisse du taux de mutation ? Question à nouveau difficile à aborder expérimentalement, mais qui a pu être testée

chez un virus à ARN [17].

Les virus à ARN sont connus pour avoir un taux de mutation extrêmement élevé, mais

ce n’est pas toujours le cas [17]. Dans le

cadre du modèle d’équilibre entre le fardeau de mutations (les nouvelles mutations

délétères à éliminer) et la nécessité de générer des mutations adaptatives, un taux

de mutation élevé est supposé être la conséquence d’un besoin d’adaptation fréquent

[18]. Ainsi, le taux

très élevé de mutation d’un virus comme le VIH (virus de l’immunodéficience

humaine), le menant à la limite du fardeau de mutation supportable, serait

nécessaire à son adaptation rapide et récurrente au système immunitaire de son hôte

et aux traitements médicaux [17]. L’équipe de

Furio et al. [17] montre que

l’augmentation de la fidélité de la réplication par mutation de l’ARN polymérase se

fait au prix d’un ralentissement du taux de réplication, induisant une réduction de

la valeur sélective. Les lignées les plus mutatrices ne présentent pas une meilleure

adaptabilité. Les auteurs en concluent que le taux de mutation est un équilibre

résultant de deux forces sélectives opposées, le fardeau de mutations favorisant les

taux de mutation faibles et la vitesse de réplication favorisant les taux de

mutation élevés. |

Le football évolutionnaire Dans une popula tion, les gènes existent sous différentes formes qu’on

appelle allèles. Si les individus porteurs d’un allèle donné produisent, en

moyenne, plus de descendants viables et fertiles que les porteurs d’autres

allèles, cet allèle aura une meilleure valeur adaptative (ou meilleure

fitness). En toute logique, un tel allèle finira

toujours par se fixer, c’est-à-dire qu’il sera le seul à se maintenir dans

la population, tandis que les autres allèles disparaitront. Pourtant, dans

les populations naturelles, ce destin n’est pas écrit, en particulier à

cause de la dérive génétique. Risquons une analogie footballistique pour

comprendre comment la dérive génétique, un processus stochastique, perturbe

un processus déterministe comme la sélection naturelle. Si un joueur pose un

ballon sur le point central d’un terrain de foot et qu’il le pousse d’un

mètre dans la direction du but adverse, et cela de façon répétée, le ballon

finira inévitablement sa course dans ce but. Supposons maintenant qu’avant

de pouvoir pousser à nouveau le ballon dans la bonne direction, un joueur

adverse contre le ballon et l’envoie dans n’importe quelle direction

(imaginons que le défenseur arrive parfois par les côtés, parfois par

derrière et parfois en face de l’attaquant). Si le contre ne pousse ainsi le

ballon que d’un centimètre avant qu’il ne soit poussé à nouveau d’un mètre

dans la bonne direction, le ballon finira tout de même sa course, et

rapidement, dans le but adverse. Mais, si le contre envoie le ballon dans

une direction quelconque et à une distance de quelques mètres avant qu’il ne

soit poussé à nouveau d’un mètre dans la bonne direction, il y aura alors de

fortes chances que ce ballon sorte du terrain sans atteindre le but de

l’adversaire. Il est même possible qu’il finisse sa course dans le but du

joueur attaquant ! Taper au hasard dans le ballon correspond à la dérive génétique, c’està- dire

aux variations aléatoires des fréquences alléliques entre deux générations.

Le déplacement directionnel correspond à la sélection. Si c’est un petit

déplacement aléatoire qui est réalisé par rapport au déplacement

directionnel, cela a peu d’effet et c’est l’effet de la sélection qui domine

; si le déplacement aléatoire est grand, l’évolution des fréquences

alléliques n’est plus prévisible et seule une probabilité peut être

attribuée à la fixation d’un allèle.

|

|

Quel est le taux de mutation le plus élevé possible ? Des taux de mutation très élevés ne sont observés que chez certains virus, mais

jamais chez les procaryotes, ni chez les eucaryotes. On peut faire l’hypothèse que

ces virus vivent dans des environnements beaucoup plus instables que les autres

virus et les organismes cellulaires. Non seulement c’est assez peu convaincant, mais

une autre explication est suggérée par l’observation d’une corrélation négative

entre la taille du génome et le taux de mutation [5]. Cette corrélation est encore plus évidente en considérant la taille

efficace du génome. La taille efficace du génome est la partie du génome soumise à

sélection, c’est-à-dire la part du génome où les mutations ne sont pas neutres ;

soit pratiquement la totalité du génome chez la plupart des virus et des

procaryotes, mais souvent seulement une petite partie du génome des eucaryotes qui

est composé essentiellement de séquences intergéniques. La taille efficace d’un

génome est souvent estimée, en première approximation, en additionnant la longueur

des séquences codant les protéines. Il est attendu que plus un génome contient de

séquences codantes, plus le nombre de sites soumis à sélection est important,

c’est-à-dire plus de sites qui, s’ils mutent, auront un effet négatif sur la valeur

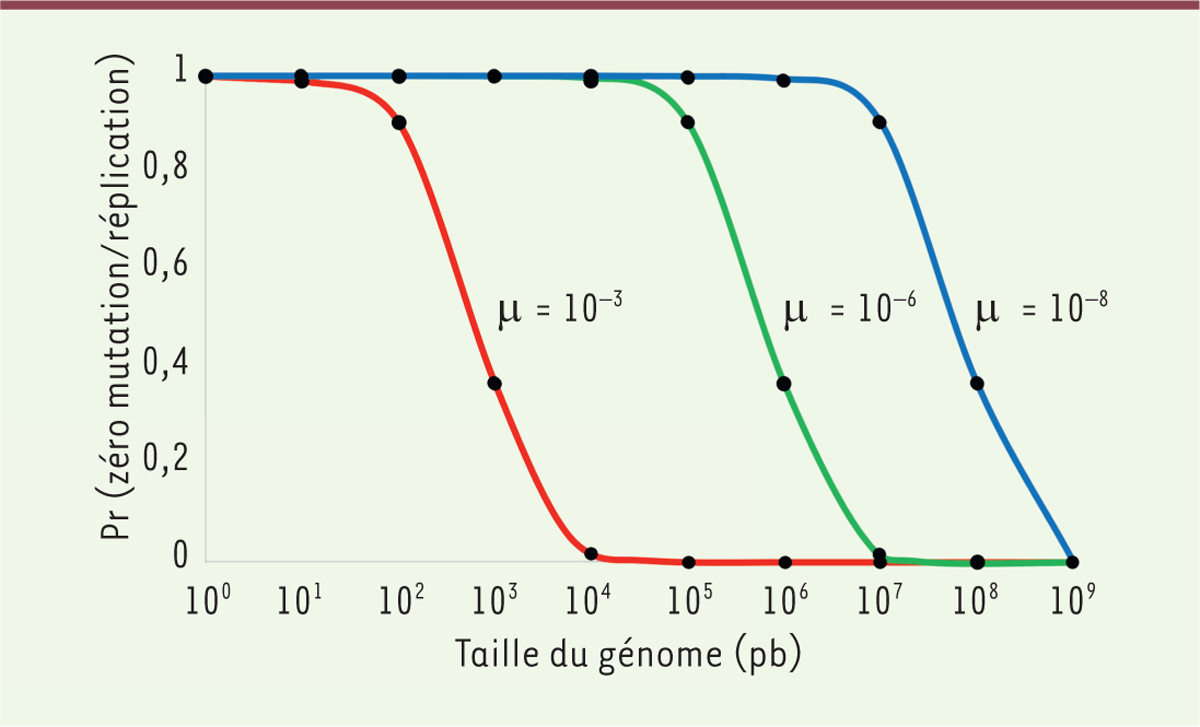

sélective. Focalisons-nous maintenant sur les mutations létales pour faire un petit

calcul simple. Si un génome contient 1 000 nucléotides invariables, qui ne peuvent

être mutés sans conséquence létale pour le porteur, alors la probabilité de

répliquer ce génome sans qu’il y ait une seule mutation à ces mille positions est

égal à (1-m)1 000 (m étant le taux de mutation). Cette probabilité peut

être calculée en fonction du nombre de sites invariables et pour différents taux de

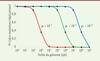

mutation (Figure 1). Pour un

taux de mutation égal à 10-3, un génome contenant moins de mille sites

invariables (soit seulement quelques gènes) peut produire des copies sans mutation,

donc fonctionnelles. Pour ce même taux de mutation, un génome contenant plus de

10 000 sites invariables ne pourra pas produire de copies fonctionnelles. Ainsi, un

virus ne contenant que quelques gènes peut avoir un fort taux de mutation sans que

cela empêche la production de copies fonctionnelles du génome. Les procaryotes et

les eucaryotes contiennent entre quelques centaines et quelques dizaines de milliers

de gènes, ce qui implique nécessairement bien plus de 10 000 sites invariables et

donc l’impossibilité d’observer un tel taux de mutation. Par exemple, le génome

humain contient un peu plus de 20 000 gènes dont la longueur moyenne de la partie

codante est d’un peu plus de 1 000 paires de bases, soit au total plus de 20

millions de nucléotides constituant les séquences codant les protéines. Sans même

considérer les séquences non-codantes ultra-conservées qui sont aussi soumises à la

sélection, et en tenant compte que seule une fraction des séquences codantes ne peut

pas être modifiée sans conséquence létale, il existe plusieurs millions de positions

invariables parmi les 3,2 milliards de nucléotides par génome haploïde. Dans une

telle situation, seul un taux de mutation inférieur à 10-8 permet de

produire une forte proportion de génomes fonctionnels (Figure 1). Le taux de mutation maximal étant limité

par la taille efficace du génome, on peut en déduire qu’au cours de l’évolution,

l’augmentation de la taille efficace d’un génome ne peut se faire qu’en association

avec la réduction du taux de mutation. S’il s’avérait qu’il est très difficile

d’améliorer les taux de mutation les plus bas observés, alors ceci pourrait

expliquer que le nombre de gènes dans des génomes plafonne toujours à quelques

dizaines de milliers.

| Figure 1. Probabilité d’une réplication sans mutation en fonction de

la taille du génome et du taux de mutation. μ :

taux de mutation ; pb : paire de bases ; Pr : probabilité. |

|

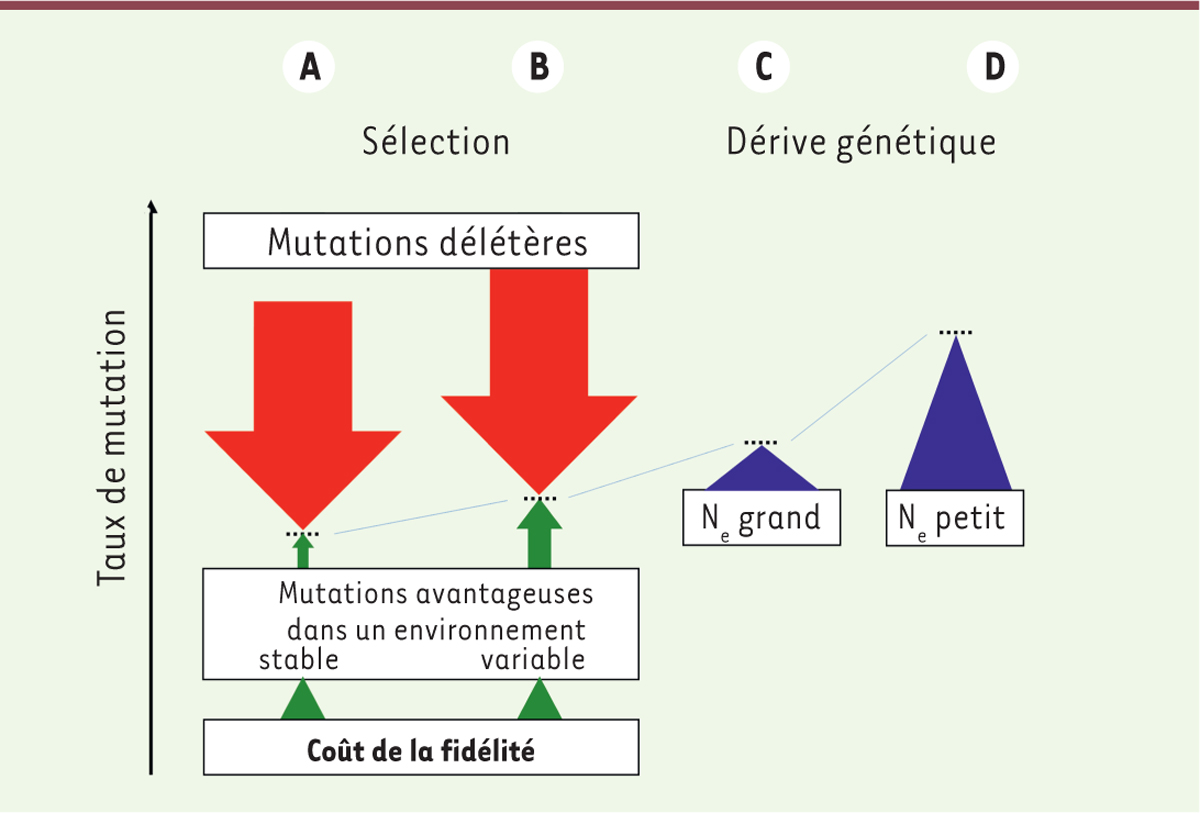

Quel est le taux de mutation le plus bas possible ? Les analyses théoriques décrites précédemment convergent pour nous amener à conclure

que chez des organismes dont le génome est constitué de plusieurs milliers de gènes

et dans un environnement relativement stable, le taux de mutation doit tendre vers

zéro mais rester au-dessus d’une limite imposée par les propriétés physico-chimiques

des complexes moléculaires qui répliquent et réparent l’ADN et par la nécessité de

produire des mutations à valeur adaptative. Lynch a proposé que s’il ne tend pas

vers zéro, c’est plutôt parce que la sélection pour des taux de mutation toujours

plus bas devient de plus en plus difficile car les différences de valeurs sélectives

deviennent de plus en plus faibles. Pour comprendre ce point, imaginons un taux de

mutation de 10-1 dans une population dans laquelle apparaît un individu

avec un taux de mutation dix fois plus faible, soit 10-2. La différence

des nombres de descendants viables produits par ce mutant par rapport aux autres

individus sera importante. Mais si le taux de mutation est de 10-8 dans

une population dans laquelle apparaît un individu avec un taux de mutation dix fois

plus faible, soit 10-9, cette différence sera très faible car dans cette

population, la plupart des descendants sont viables. En d’autres termes, plus un

système est optimisé, plus son amélioration par le mécanisme de sélection de

nouveaux allèles devient difficile dans une population de taille finie, car son

action est de plus en plus faible et donc d’autant plus perturbée par la dérive

génétique qui augmente ou réduit de façon aléatoire la fréquence des allèles

antimutateurs. Dans une population de taille efficace très grande, la dérive

génétique étant plus faible, la sélection devrait amener le taux de mutation vers

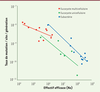

des valeurs plus petites (Figure

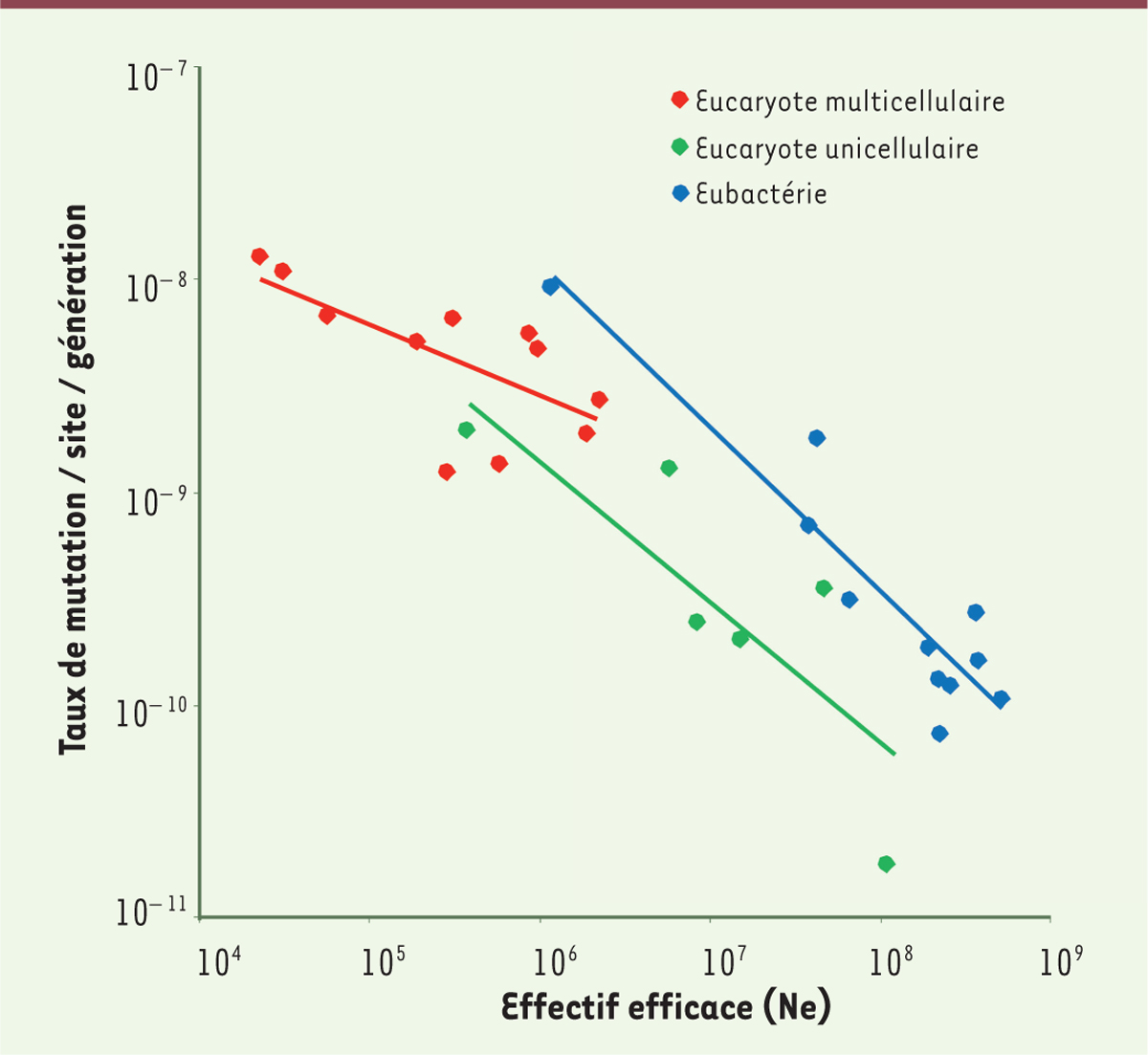

2). Cet attendu est largement vérifié, aussi bien pour les

mutations ponctuelles [9, 14, 19] que pour le taux d’insertion/délétion de courtes séquences

[20]. Ainsi, le taux de

mutation est corrélé négativement à la taille efficace des populations

(Figure 3) : les

bactéries ont des tailles efficaces souvent plus grandes que celles des eucaryotes

et des taux de mutation plus faibles ; les eucaryotes unicellulaires ont des tailles

efficaces souvent plus grandes que celles des pluricellulaires et des taux de

mutation plus faibles. |

Le taux de mutation est-il égal dans la lignée germinale et les lignées

somatiques ? Nous avons discuté des contraintes agissant sur l’évolution du taux de mutation, en

particulier la sélection naturelle qui favorise les individus antimutateurs au

travers d’une meilleure valeur adaptative de leurs descendants. C’est donc le taux

de mutation dans la lignée germinale qui est importante ici. Même si beaucoup de

mutations se produisent dans les lignées somatiques, c’est finalement peu important

car ces mutations disparaîtront toutes à la mort de l’individu. On peut donc

supposer que les lignées somatiques sont soumises à une sélection moins forte pour

réduire le taux de mutation, et c’est effectivement ce qui est observé [9]. |

Quel est le rôle du mode de reproduction sur l’évolvabilité 5 du taux de mutation ? Nous venons de décrire des arguments théoriques et expérimentaux qui suggèrent que le

taux de mutation dans une espèce donnée dépend principalement de 1) la taille

efficace de son génome qui définit le taux de mutation maximum et 2) l’effectif

efficace qui contrôle le taux de mutation minimum accessible, c’est-à-dire au-dessus

de la barrière de la dérive génétique. Il est attendu que le taux de mutation pourra

donc fluctuer autour du taux de mutation minimum accessible au gré des allèles

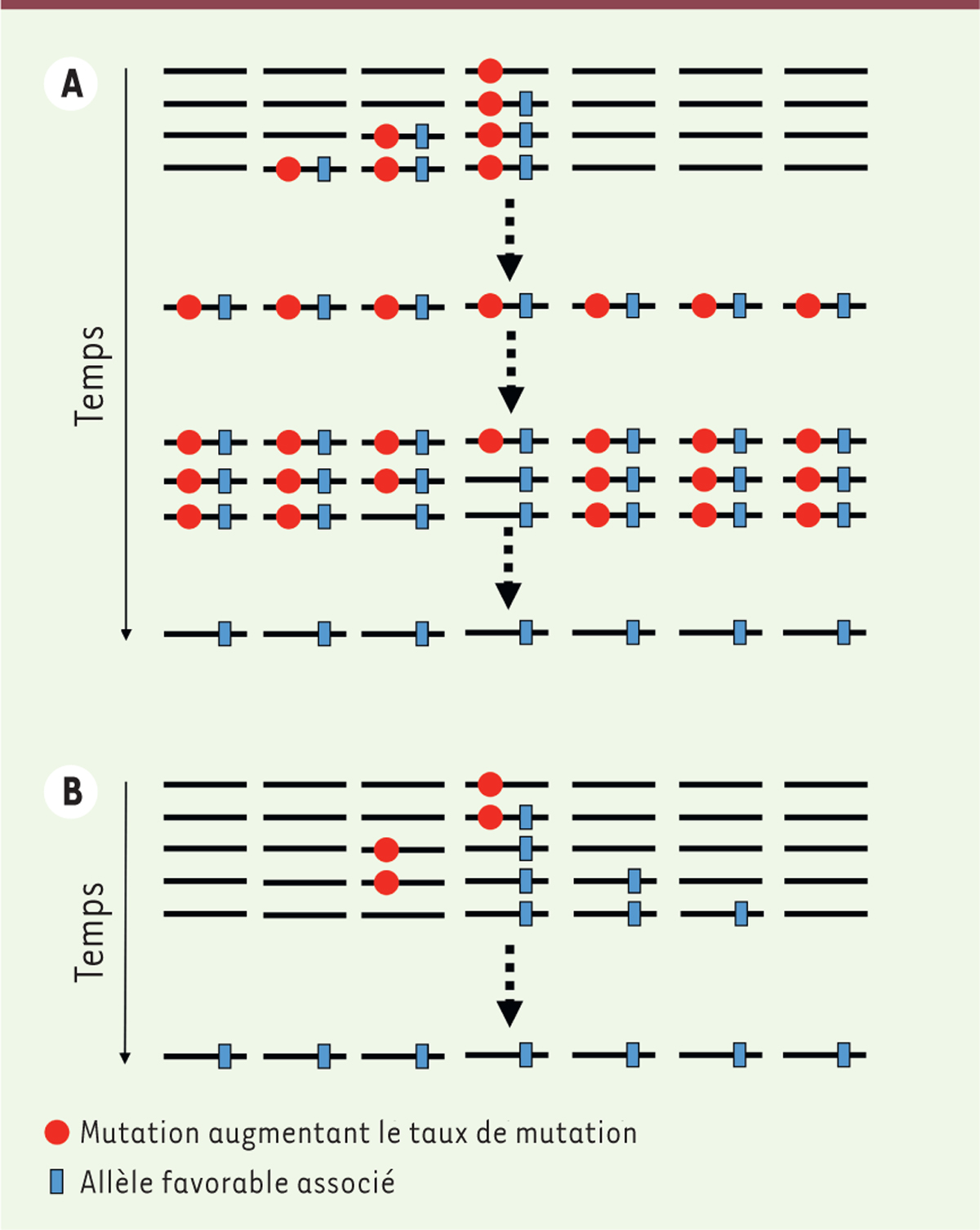

mutateurs et antimutateurs qui apparaîtront au cours du temps. Nous pouvons introduire maintenant un niveau de complexité supplémentaire en tenant

compte du fait que des espèces possèdent une reproduction sexuée (la plupart des

eucaryotes) et d’autres non (les procaryotes). Nous allons voir que cette différence

a des conséquences sur l’évolvabilité du taux de mutation. Chez les procaryotes, si

une cellule a un fort taux de mutation alors, dans des conditions où une mutation

est nécessaire pour s’adapter à l’environnement, il est probable que cette mutation

utile apparaisse chez un descendant de la cellule mutatrice. Sans reproduction

sexuée, il y a peu de recombinaisons des génomes et l’allèle muté se fixera dans la

population en association avec l’allèle mutateur (c’est l’effet auto-stop,

Figure 4. En parallèle

de son adaptation, la population aura acquis un fort taux de mutation. Si une

cellule, tout en gardant l’allèle utile, perd l’allèle mutateur, elle sera avantagée

car elle restera adaptée à l’environnement et elle réduira le fardeau de mutation dû

à l’allèle mutateur. Ainsi, dans des milieux instables, il peut se mettre en place

des cycles dans lesquels des populations de bactéries voient leur taux de mutation

augmenter fortement puis revenir vers des valeurs beaucoup plus basses. Bien décrit

sur le plan théorique, ce processus a été observé aussi bien dans des population

expérimentales que naturelles de bactéries E. coli [21-27]. Chez une espèce à reproduction sexuée, si

une mutation utile apparaît associée à un allèle mutateur, la recombinaison sépare

rapidement les deux allèles, il n’y a pas d’effet auto-stop et il est donc peu

probable de pouvoir identifier des populations mutatrices apparues par ce mécanisme

[28] (Figure 4).

| Figure 2. Effets de la sélection et de la dérive génétique sur le

taux de mutation. A, B. sans dérive génétique,

le taux de mutation est un équilibre entre des forces sélectives

opposées favorisant les organismes mutateurs et antimutateurs.

C, D. la dérive génétique pousse

l’équilibre vers des valeurs plus grandes que celles attendues du seul

fait de la sélection. Ne : effectif efficace de la

population. |

| Figure 3.Corrélation entre le taux de mutation et l’effectif

efficace (modifié d’après Lynch et

al. [ 14]). |

| Figure 4.Effet du mode de reproduction sur le taux de mutation.

A. Dans une population à reproduction clonale,

du fait de la liaison totale des gènes, par effet auto-stop, l’allèle «

mutateur » se fixe dans la population avec l’allèle favorable.

L’élimination de l’allèle mutateur implique une réversion ou le

transfert horizontal d’un allèle non-mutateur.

B. Dans une population à reproduction

sexuée, la recombinaison dissocie rapidement l’allèle mutateur de

l’allèle favorable si la liaison n’est pas très forte, diminuant ainsi

l’effet auto-stop et la probabilité de fixation de l’allèle mutateur en

même temps que l’allèle favorable (modifié d’après Sniegowski et

al. [ 5]). |

|

La question « Pourquoi le taux de mutation n’est-il jamais égal à zéro » pourrait

sembler triviale au premier abord : s’il n’y avait pas de mutations, il n’y aurait

pas eu d’évolution et puisqu’il y a évolution, il y a donc bien eu des mutations,

fermez le ban ! Elle a pourtant été à l’origine d’une suite de réflexions théoriques

et de travaux expérimentaux d’une grande subtilité. Il reste beaucoup de questions

ouvertes concernant ce point très important de la biologie évolutive, mais le voile

se lève peu à peu. L’ensemble des approches disponibles aujourd’hui montre que la

production de mutations, matériel de base de l’évolution, est elle-même un processus

soumis aux mécanismes évolutifs qui dépendent de façon complexe de l’architecture

des génomes des différentes espèces ainsi que de la stabilité des environnements

dans lesquels elles vivent, et de leur démographie. |

Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les

données publiées dans cet article.

|

Nous remercions chaleureusement nos collègues Jean-Luc Da Lage et Julien Fumey pour

leurs fort pertinents commentaires et suggestions au cours de l’élaboration de cet

article.

|

Footnotes |

1. Sturtevant

AH. Essays on

evolution. I. On the effects of selection on mutation rate .

Quart Rev. Biol.

1937; ; 12 :

:464.–467. 2. Demerec

M.. Genetic factors

stimulating mutability of the miniature gamma wing character of Drosophila

virilis . Proc Natl Acad Sci USA.

1929; ; 15 :

:834.–838. 3. Demerec

M.. Frequency of

spontaneous mutations in certain stocks of Drosophila

melanogaster . Genetics.

1937; ; 22 :

:469.–478. 4. Muller

HJ. The measurement

of gene mutation rate in Drosophila, its high variability, and its

dependence upon temperature . Genetics.

1928; ; 13 :

:279.–357. 5. Sniegowski

PD,

Gerrish

PJ,

Johnson

T,

Shaver

A. The evolution of

mutation rates: separating causes from consequences .

Bioessays.

2000; ; 22 :

:1057.–1066. 6. Drake

JW. A constant rate

of spontaneous mutation in DNA-based microbes . Proc

Natl Acad Sci USA.

1991; ; 88 :

:7160.–7164. 7. Drake

JW. Rates of

spontaneous mutation among RNA viruses . Proc Natl

Acad Sci USA.

1993; ; 90 :

:4171.–4175. 8. Sung

W,

Tucker

AE,

Doak

TG, et al.

Extraordinary genome stability in the ciliate Paramecium

tetraurelia . Proc Natl Acad Sci USA.

2012; ; 109 :

:19339.–19344. 9. Lynch

M.. Evolution of the

mutation rate . Trends Genet.

2010; ; 26 :

:345.–352. 10. Eyre-Walker

A,

Keightley

PD. The distribution

of fitness effects of new mutations . Nat Rev

Genet.

2007; ; 8 :

:610.–618. 11. Robert

L,

Ollion

J,

Robert

J, et al.

Mutation dynamics and fitness effects followed in single

cells . Science.

2018; ; 359 :

:1283.–1286. 12. Casane

D,

Laurenti

P. Syllogomanie

moléculaire: l’ADN non codant enrichit le jeu des possibles .

Med Sci (Paris).

2014; ; 30 :

:1177.–1183. 13. Charlesworth

B.. Effective

population size and patterns of molecular evolution and

variation . Nat Rev Genet.

2009; ; 10 : :195.. 14. Lynch

M,

Ackerman

MS,

Gout

JF, et al.

Genetic drift, selection and the evolution of the mutation

rate . Nat Rev Genet.

2016; ; 17 :

:704.–714. 15. Quinones

A,

Piechocki

R. Isolation and

characterization of Escherichia coli antimutators. A new strategy to study

the nature and origin of spontaneous mutations . Mol

Gen Genet.

1985; ; 201 :

:315.–322. 16. Loh

E,

Salk

JJ,

Loeb

LA. Optimization of

DNA polymerase mutation rates during bacterial evolution .

Proc Natl Acad Sci USA.

2010; ; 107 :

:1154.–1159. 17. Furio

V,

Moya

A,

Sanjuan

R. The cost of

replication fidelity in an RNA virus . Proc Natl Acad

Sci USA.

2005; ; 102 :

:10233.–10237. 18. Lloyd

SB,

Kent

SJ,

Winnall

WR. The High Cost of

Fidelity . AIDS Res Hum Retrovir.

2014; ; 30 :

:8.–16. 19. Lynch

M.. The lower bound

to the evolution of mutation rates . Genome Biol

Evol.

2011; ; 3 :

:1107.–1118. 20. Sung

W,

Ackerman

MS,

Dillon

MM, et al.

Evolution of the insertion-deletion mutation rate across the tree

of life . G3 (Bethesda).

2016;; 6 :

:2583.–91. 21. Giraud

A,

Matic

I,

Tenaillon

O, et al.

Costs and benefits of high mutation rates: adaptive evolution of

bacteria in the mouse gut . Science.

2001; ; 291 :

:2606.–2608. 22. Denamur

E,

Matic

I. Evolution of

mutation rates in bacteria . Mol Microbiol.

2006; ; 60 :

:820.–827. 23. Denamur

E,

Lecointre

G,

Darlu

P, et al.

Evolutionary implications of the frequent horizontal transfer of

mismatch repair genes . Cell.

2000; ; 103 :

:711.–721. 24. Labat

F,

Pradillon

O,

Garry

L, et al.

Mutator phenotype confers advantage in Escherichia coli chronic

urinary tract infection pathogenesis . FEMS Immunol

Med Microbiol.

2005; ; 44 :

:317.–321. 25. Taddei

F,

Radman

M,

MaynardSmith

J, et al.

Role of mutator alleles in adaptive evolution .

Nature.

1997; ; 387 :

:700.–702. 26. Tenaillon

O,

Toupance

B, Le

Nagard

H, et al.

Mutators, population size, adaptive landscape and the adaptation

of asexual populations of bacteria .

Genetics.

1999; ; 152 :

:485.–493. 27. Tanaka

MM,

Bergstrom

CT,

Levin

BR. The evolution of

mutator genes in bacterial populations: the roles of environmental change

and timing . Genetics.

2003; ; 164 :

:843.–854. 28. Johnson

T.

Beneficial mutations, hitchhiking and the evolution of mutation

rates in sexual populations . Genetics.

1999; ; 151 :

:1621.–1631. |