| |

| Med Sci (Paris). 35(6-7): 578–580. doi: 10.1051/medsci/2019113.Le virobiote intestinal, nouvelle composante des

interactions entre le microbiote et le système immunitaire Caroline Henrot1 and Maria Kuksin1 1École normale supérieure de Lyon, département de biologie,

Master biologie, Lyon, France MeSH keywords: Animaux, Antibactériens, Tumeurs colorectales, Entérite, Transplantation de microbiote fécal, Microbiome gastro-intestinal, Humains, Système immunitaire, Intestins, Souris, Norovirus, Probiotiques, administration et posologie, étiologie, virologie, induit chimiquement, immunologie, effets des médicaments et substances chimiques, pathogénicité |

Si les effets bénéfiques des bactéries du microbiote intestinal sur l’hôte ont été bien

démontrés, ceux du microbiote viral, ou virobiote, commencent tout juste à être étudiés.

La souris peut constituer un bon modèle pour l’étude fonctionnelle du virobiote. En

effet, les virus entériques murins partagent des similarités avec les virus humains. En

particulier, le norovirus murin (MNV, murine norovirus) est souvent

retrouvé dans le virobiote intestinal de la souris. Les norovirus sont des virus

intestinaux à ARN positif simple brin, de la famille des Caliciviridae,

et sont la principale cause des gastro-entérites virales chez l’homme. Chez les souris

immunocompétentes, le MNV n’est pas pathogène. Cependant, dans certaines lignées de

souris portant une mutation dans un gène de susceptibilité aux maladies inflammatoires

chroniques de l’intestin (MICI), ce virus commensal peut déclencher la maladie de Crohn

[1]. Ce comportement

ambivalent a déjà été décrit pour certaines bactéries du microbiote, associées au

développement de MICI sous l’influence de facteurs génétiques [2]. Ces données posent la question de

caractéristiques partagées entre le MNV et certaines bactéries du microbiote intestinal,

notamment en termes d’effets sur le système immunitaire de l’hôte. |

L’infection par le MNV restaure la structure intestinale et l’activité

immuno-physiologique des souris privées de microbiote bactérien L’équipe de Ken Cadwell, de la New York University School of

Medicine, s’est intéressée au rôle du MNV dans l’intestin en absence de

microbiote bactérien [3].

Pour cela, les chercheurs ont utilisé des souris axéniques et des souris traitées

aux antibiotiques, qui présentent des anomalies dans la structure de la muqueuse

intestinale, avec des villosités fines et cryptes étroites, ainsi que des

différences de certaines populations de cellules immunitaires (→).

(→) Voir page 572 de ce numéro

Ces souris ont été colonisées de façon artificielle par la souche MNV.CR6 : des

couples parentaux ont été infectés oralement, permettant au virus de coloniser

l’intestin et de se transmettre verticalement à la génération suivante, comme c’est

le cas pour la transmission du microbiote bactérien. Étonnamment, l’architecture

intestinale, ainsi que les populations de lymphocytes T et de cellules innées

lymphoïdes (ILC pour innate lymphoid cells) de type 2 ont été

restaurées par cette infection. Ainsi, un virus intestinal semble suffisant pour

modifier l’architecture tissulaire et les populations immunitaires, indiquant que le

virobiote pourrait avoir un effet bénéfique sur l’homéostasie intestinale, de façon

similaire au microbiote bactérien. Il est particulièrement intéressant de remarquer

qu’ici, l’infection par une unique souche virale compense certaines anomalies

causées par l’absence de très nombreuses espèces de bactéries. Les auteurs ont alors réalisé des expériences de séquençage des ARN issus de cellules

intestinales. Ils ont montré que le transcriptome des cellules intestinales est

similaire pour les souris avec un microbiote bactérien et celles infectées par la

souche virale MNV.CR6. Le même profil d’expression de gènes a été observé, en

particulier pour des gènes régulant le développement du système immunitaire. Ceci

corrobore l’idée que le virobiote et les bactéries commensales intestinales exercent

des effets similaires sur le système immunitaire de l’hôte. Le MNV.CR6 induit

également l’expression de gènes impliqués dans la réponse antivirale et en

particulier dans la réponse interféron de type I (IFN-I), tels que

IFIG-1. Il faut de plus souligner que la compensation des

anomalies intestinales induite par le MNV n’est pas observée chez des souris

déficientes pour le récepteur des IFN-I (souris Ifnar1-/-

), indiquant que les effets observés en présence du MNV.CR6 sont dépendants

de cette réponse antivirale IFN-I. |

L’infection par le MNV protège des inflammations intestinales Suite à une inflammation intestinale induite chimiquement par l’équipe de Ken

Cadwell, les souris traitées par des antibiotiques présentent un taux de survie plus

faible que les souris témoins. Ainsi, la détérioration du microbiote intestinal

bactérien, causée par le traitement antibiotique, rend les souris plus vulnérables à

l’inflammation. Les auteurs ont observé que l’infection par le MNV.CR6 réduit les

effets délétères du traitement antibiotique, indiquant que le MNV.CR6 pourrait avoir

un rôle protecteur vis-à-vis de l’inflammation chez ces souris. En outre, chez des

souris préalablement soumises à des antibiotiques, l’infection par MNV.CR6 diminue

les conséquences de l’infection par la bactérie entéropathogène Citrobacter

rodentium, sans pour autant réduire la charge bactérienne. L’infection

par MNV.CR6 réduit également la production de facteurs de virulence par C.

rodentium, probablement en induisant la stimulation d’une réponse

immunitaire antibactérienne. Ces résultats montrent qu’un virus peut avoir un effet

protecteur contre des agents inflammatoires chimiques ou bactériens, chez des souris

traitées par des antibiotiques et possédant une flore bactérienne diminuée. Ainsi, ces travaux suggèrent que de façon similaire au microbiote bactérien, le

virobiote intestinal pourrait stimuler le système immunitaire de l’hôte, lui

permettant de mieux se défendre contre des agents infectieux ou non-infectieux

(Figure 1). Le

virobiote et le microbiote bactériens pourraient donc agir de façon étroitement liée

et avoir des effets en partie redondants. Cela souligne la nécessité d’étudier plus

en profondeur le rôle du virobiote sur la physiologie de l’hôte et ses interactions

avec le microbiote bactérien.

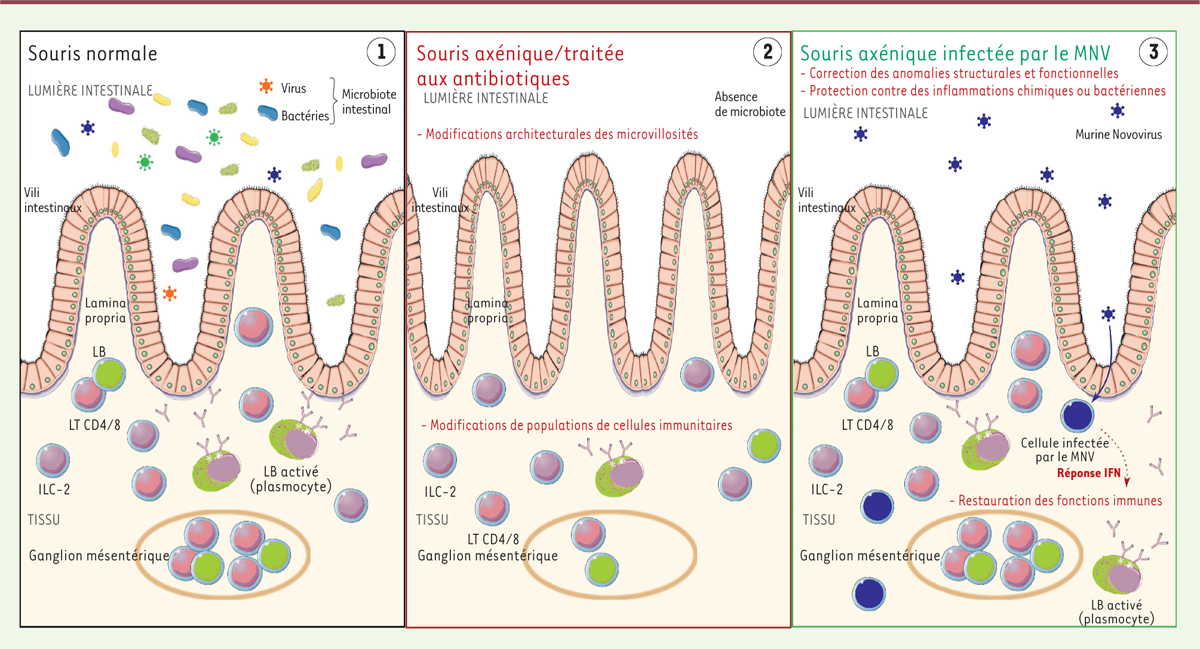

| Figure 1. L’infection par le MNV corrige les anomalies intestinales des souris

dépourvues de microbiote bactérien. 1.

Intestin de souris saines, présentant un microbiote composé de bactéries

et de virus. 2. Intestin de souris

dépourvues de microbiote. On observe des vili anormalement fins, ainsi

qu’une déplétion des lymphocytes T et un taux anormalement élevé de

cellules lymphoïdes ILC-2, au niveau de la lamina

propria et des ganglions mésentériques. Ces souris sont

également plus vulnérables à l’inflammation.

3. L’infection par le MNV permet de

restaurer la structure normale de la muqueuse ainsi que les fonctions

immunes. La réponse antivirale de l’hôte (réponse interféron de type I,

IFN), stimulée par le virus, serait un médiateur important de cet effet.

L’infection par le MNV permet également de protéger les souris de

l’inflammation induite par des agents chimiques ou bactériens. |

|

Vers la manipulation du virobiote en santé humaine ? Ces observations ouvrent de nouvelles perspectives en santé humaine. La redondance

entre les microbiotes bactérien et viral pourrait être particulièrement intéressante

dans le contexte de la prise d’antibiotiques : les antibiotiques ont des effets

délétères sur les populations bactériennes du microbiote, ce qui représente un effet

secondaire néfaste important de ces traitements. Afin de restaurer la flore

bactérienne, il est courant d’avoir alors recours à des probiotiques (des bactéries

ou levures, aux effets bénéfiques pour la santé, notamment en cas de dysbiose) ou à

des prébiotiques (des fibres alimentaires indigestes qui vont stimuler la croissance

de certaines bactéries intestinales de types probiotiques). Certains virus

pourraient-ils également permettre de compenser cette dysbiose bactérienne induite

suite à un traitement antibiotique ? Il serait donc pertinent de déterminer s’il est

possible de transposer à l’homme les résultats obtenus chez la souris avec le MNV.

Cependant, l’étude du virome humain est très complexe, de par la grande diversité de

ses populations virales, et du fait que la plupart des séquences virales trouvées

dans le corps humain n’ont pas d’homologues dans les bases de données. Ce champ de

recherche est en plein développement, grâce aux nouvelles techniques de séquençage

et aux progrès de la bioinformatique pour l’analyse des métagénomes [4]. Par ailleurs, la transplantation de microbiote fécal est déjà utilisée en santé

humaine pour soigner certaines inflammations intestinales dues à l’infection par

Clostridium difficile et sont à l’étude pour d’autres

pathologies [5]. Les travaux

de Kernbauer et al. indiquent qu’il est possible qu’une partie des

effets bénéfiques de la transplantation soit due aux virus transplantés, et pas

seulement aux bactéries. À l’inverse, certains virus introduits au cours de la

transplantation pourraient avoir des effets négatifs sur la physiologie des

patients. Une meilleure compréhension de la composition du virobiote et de ses

propriétés fonctionnelles est donc primordiale pour optimiser cette stratégie

thérapeutique. Une altération particulière du virome intestinal a récemment été identifiée dans le

cas de cancers colorectaux [6, 7]. Ces travaux

suggèrent que le virobiote intestinal, et en particulier les populations de

bactériophages, pourraient indirectement contribuer au développement de la

pathologie, en modulant les populations bactériennes résidant dans l’intestin.

L’analyse du virome pourrait donc être intéressante dans le diagnostic et le

pronostic de de ces cancers. De la même manière que l’on parle de dysbiose

bactérienne, on peut alors introduire la notion de « dysbiose virale », qui pourrait

être un marqueur de certaines pathologies de la muqueuse intestinale [8]. Les effets du virobiote

intestinal pourraient d’ailleurs s’élargir au-delà de l’intestin. En effet, une

étude récente montre par exemple que des modifications de la composition du virome

intestinal précédent le déclenchement du diabète de type I, dans une cohorte

d’enfants susceptibles de développer la maladie [9]. L’ensemble de ces observations suggère donc

que le virobiote intestinal pourrait contribuer à l’homéostasie de l’intestin et de

l’organisme entier. La compréhension du virobiote reste donc à approfondir et

pourrait permettre d’apporter des pistes pour l’élaboration de nouvelles stratégies

préventives ou thérapeutiques en santé humaine. |

Les auteures déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les

données publiées dans cet article.

|

1. Cadwell

K,

Patel

KK,

Maloney

NS, et al.

Virus-plus-susceptibility gene interaction determines Crohn’s

disease gene Atg16L1 phenotypes in intestine .

Cell.

2010; ; 141 :

:1135.–1145. 2. Matsuoka

K,

Kanai

T. The gut

microbiota and inflammatory bowel disease . Semin

Immunopathol.

2015; ; 37 :

:47.–55. 3. Kernbauer

E,

Ding

Y,

Cadwell

K. An enteric virus

can replace the beneficial function of commensal bacteria .

Nature.

2014; ; 16 :

:94.–98. 4. Abeles

SR,

Pride

DT. Molecular bases

and role of viruses in the human microbiome . J Mol

Biol.

2014; ; 426 :

:3892.–3906. 5. Pamer

EG. Fecal microbiota

transplantation: effectiveness, complexities, and lingering

concerns . Mucosal Immunol.

2014; ; 7 :

:210.–214. 6. Nakatsu

G,

Zhou

H,

Wu

WKK, et al.

Alterations in enteric virome are associated with colorectal

cancer and survival outcomes .

Gastroenterology.

2018; ; 155 : (529–41)

:e5.. 7. Hannigan

GD,

Duhaime

MB,

Ruffin

MT, et al.

Diagnostic potential and interactive dynamics of the

colorectal cancer virome . MBio.

2018; :9.. pii: e02248–18..

8. Cadwell

K.. The virome in

host health and disease . Immunity.

2015; ; 42 :

:805.–813. 9. Zhao

G,

Vatanen

T,

Droit

L, et al.

Intestinal virome changes precede autoimmunity in type I

diabetes-susceptible children . Proc Natl Acad Sci

USA.

2017; ; 114 :

:E6166.–E6175. |