| |

| Med Sci (Paris). 35(12): 1014–1016. doi: 10.1051/medsci/2019224.Place des anticorps thérapeutiques dans les maladies

cardiovasculaires et métaboliques aujourd’hui Denis Angoulvant1* and Atul Pathak2 1Service de cardiologie CHRU de Tours et EA4245, Loire Valley

Cardiovascular collaboration et Labex MabImprove, Université de

Tours, Tours, France 2Unité d’hypertension artérielle, facteurs de risque et

insuffisance cardiaque, Inserm U. 1048, Clinique Pasteur,

Toulouse,

France |

L’arrivée des anticorps thérapeutiques dans les domaines cardiovasculaire et métabolique

s’est fait attendre puisque qu’il n’y a actuellement que très peu d’indications

reconnues. Il faut toutefois garder en mémoire que c’est dans le domaine de la thrombose

coronaire que l’un des premiers Fab, issu d’un anticorps monoclonal, l’abciximab, est

utilisé depuis 1994 [1]. Un autre

Fab, dérivé d’anticorps polyclonaux de mouton, dirigé contre la digoxine

(Digifab®) est utilisé depuis 1976 pour les intoxications grave à la

digitaline [2]. Depuis le début

des années 2000, plusieurs cibles ont été identifiées comme étant susceptibles de

modifier le pronostic des patients atteints de troubles du métabolisme lipido-glucidique

et d’athérosclérose. Une autre approche s’est intéressée à la modulation de

l’inflammation en cause dans les lésions du myocarde au décours d’un infarctus. |

Pas d’indication pour les anticorps ciblant l’ischémie myocardique Des anticorps monoclonaux (AcM) dirigés contre des cibles en lien avec la réponse

inflammatoire post-ischémie myocardique ont été testés ces dernières années. Le

pexélizumab, dirigé contre le composant C5 du complément, n’a pas montré de bénéfice

sur la cardiopathie ischémique [3]. Pas plus que le rovélizumab et l’erlizumab, dirigés contre les

récepteurs des intégrines CD11/CD18 [4,5]. En

revanche, dans un essai de phase III de petite taille, l’inclacumab, dirigé contre

la sélectine P, injecté en phase aiguë, a entraîné une réduction de la taille

d’infarctus du myocarde sans démonstration d’un bénéfice sur les événements

cliniques [6]. Plus

récemment, le tocilizumab, un anticorps anti-IL (interleukine)-6, a également été

testé contre un placebo chez des patients ayant présenté un infarctus du myocarde,

sans montrer de bénéfice clinique [7]. L’étude RITA-MI (NCT03072199) teste actuellement la sécurité d’emploi du rituximab

chez des patients pris en charge à la phase aiguë d’un infarctus du myocarde.

L’objectif de ce traitement étant d’induire une déplétion en lymphocytes B afin de

moduler la réponse inflammatoire et le remodelage myocardique post-infarctus. |

Moduler l’inflammation pour réduire les complications de l’athérosclérose

coronaire L’IL-1β est une cytokine pro-inflammatoire impliquée dans de nombreux processus

pathologiques et, notamment, dans les phénomènes de progression de l’athérosclérose.

Le canakinumab, un AcM qui se lie à l’IL-1β et neutralise sa fixation à ses

récepteurs a été comparé à un placebo dans l’étude CANTOS, chez 10 061 patients

ayant eu un infarctus du myocarde et présentant un phénotype inflammatoire défini

par un dosage de la protéine C réactive (CRP) très sensible, supérieur ou égal à 2

mg/L [8]. Une diminution des

événements cliniques (infarctus du myocarde, revascularisation, arrêt cardiaque) a

été observée chez les patients ayant reçu une dose de 150 mg de canakinumab,

réduction proportionnelle à la baisse de la CRP. Les données de tolérance ont montré

une augmentation significative des infections fatales, expliquée en partie par une

incidence significativement plus importante de leucopénie. En revanche, une

réduction statistiquement significative des décès par cancer est observée. Cette

réduction est majoritairement liée à une moindre incidence des cancers pulmonaires

et des décès liés à ces cancers, dont le lien avec la signalisation inflammatoire

dépendant de l’IL-1β avait été décrit dans les modèles expérimentaux [9]. Il n’y a actuellement pas

d’indication à utiliser le canakinumab, ni aucun autre inhibiteur de l’IL-1β, chez

ces patients. |

La success story des anticorps anti-PCSK9 En 2003, une équipe de chercheurs franco-libano-canadiens, dirigée par Catherine

Boileau, démontre l’implication du gène codant la protéine PCSK9 (proprotein

convertase subtilisin/kexin de type 9) dans une forme rare

d’hypercholestérolémie familiale [10]. Il s’agissait d’un gain de fonction de cette protéine impliquée

dans la dégradation du récepteur du LDL (lipoprotéine de faible densité) cholestérol

(Figure 1). Plusieurs

stratégies d’inhibition de PCSK9 ont alors été développées (Figure 2). Trois AcM dirigés contre

PCSK9 atteignent, quelques années plus tard, le stade des essais de morbi-mortalité.

Tous entraînent des réductions du LDL cholestérol de l’ordre de 60 % de plus que

celles observées avec les traitements de référence que sont les statines et

l’ézétimibe. L’évolocumab sera le premier à montrer une diminution des événements

cliniques dans un essai de phase III (étude FOURIER) qui incluait 27 564 patients en

prévention secondaire de l’athérosclérose symptomatique [11]. L’alirocumab suivra avec l’étude ODYSSEY

OUTCOMES qui montrera également une diminution des événements cliniques chez 18 924

patients en post-infarctus du myocarde [12]. Le troisième anticorps anti-PCSK9, le bococizumab,

connaîtra un destin moins favorable en raison de l‘apparition d’anticorps

neutralisants chez les patients, conduisant à un arrêt prématuré des études et de

son développement [13].

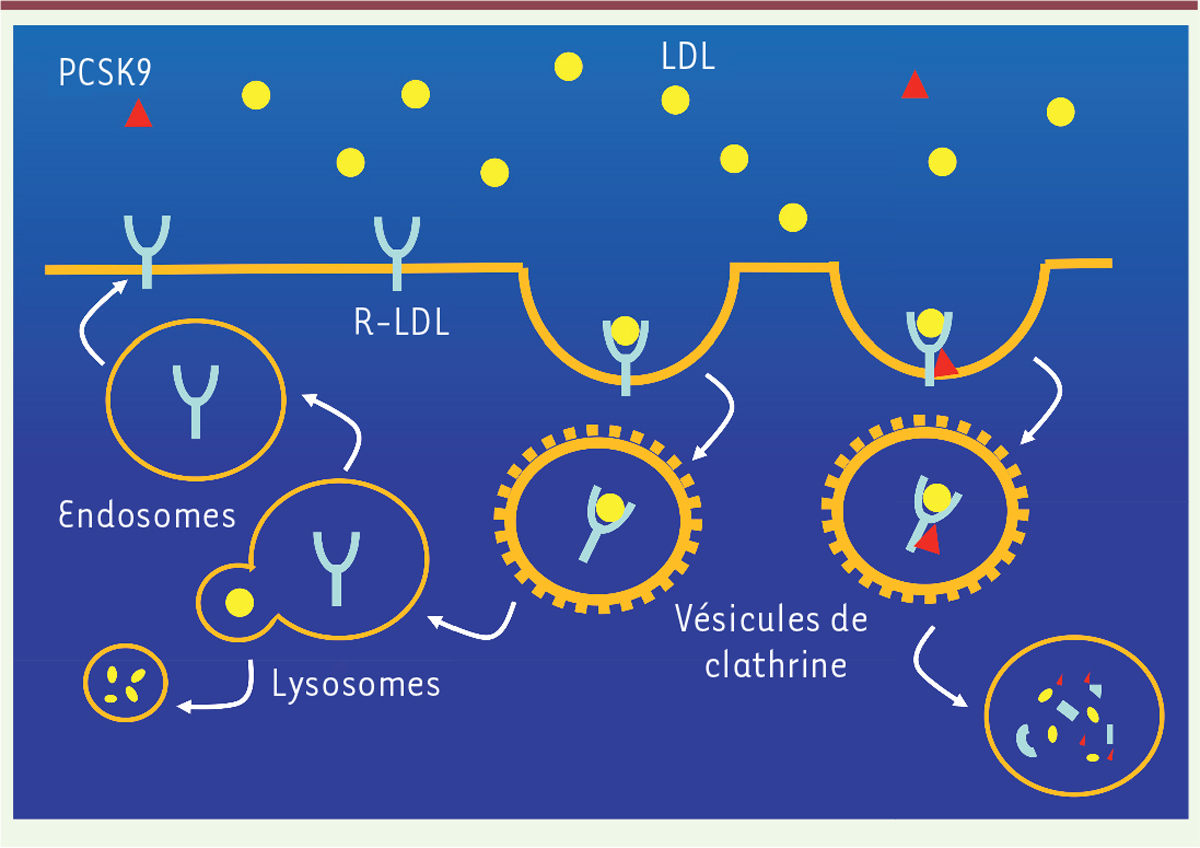

| Figure 1. PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin de type 9)

est une protéine sécrétée notamment par les

hépatocytes. Lorsque PCSK9 se fixe au récepteur

des LDL (R-LDL), le complexe R-LDL/LDL formé sera internalisé et PCSK9

sera dégradé dans les lysosomes. Cela empêche qu’il soit recyclé vers la

membrane cellulaire pour capter une autre molécule de LDL. |

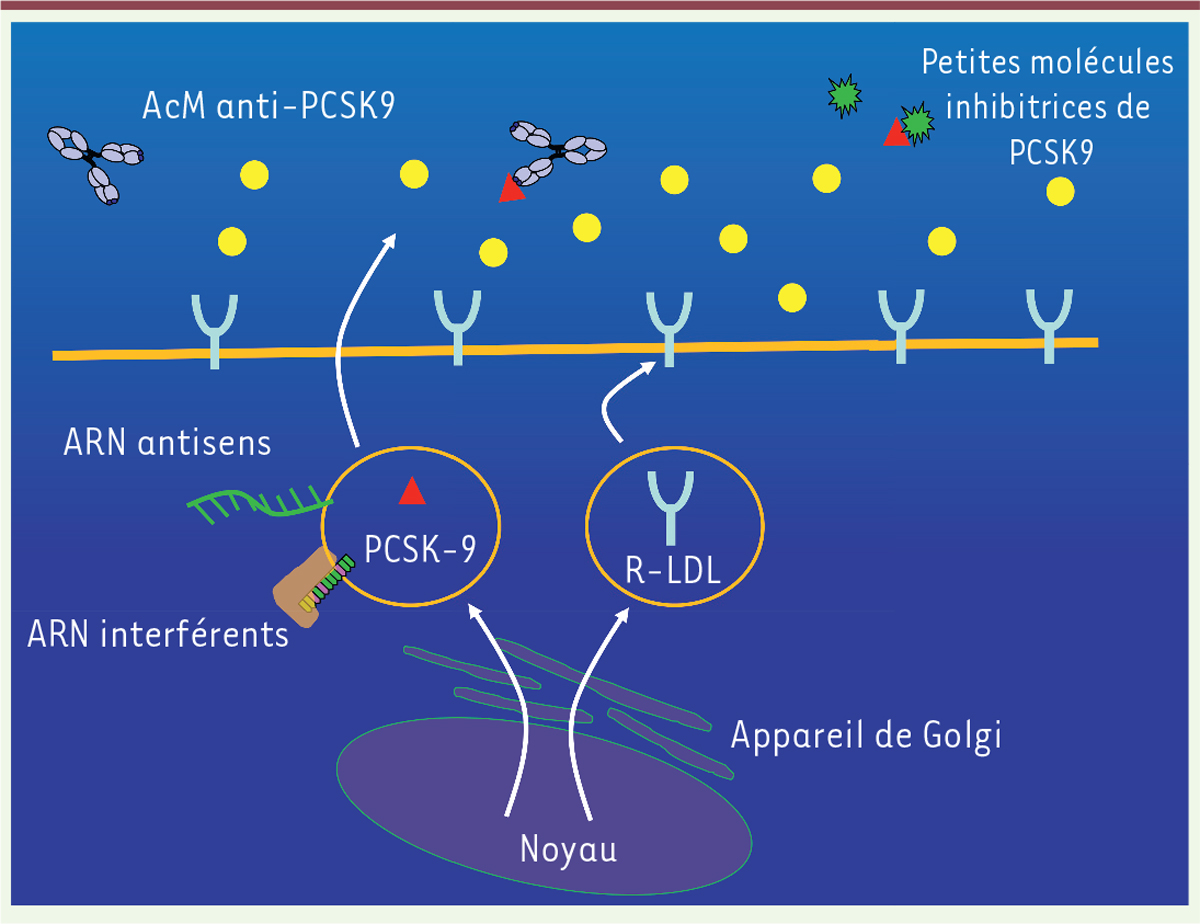

| Figure 2. Différentes stratégies d’inhibition de PCSK9 (proprotein

convertase subtilisin/kexin de type 9) sont actuellement

étudiées. Les AcM sont les seuls à avoir atteint

les essais de morbi-mortalité de phase III. Les petites protéines

inhibitrices ou les molécules ciblant la synthèse intracellulaire de

PCSK9 (ARN interférents ou ARN antisens) sont en cours d’évaluation. |

L’alirocumab et l’évolocumab, administrés par voie sous-cutanée tous les 15 jours,

ayant démontré leur efficacité clinique et leur excellente tolérance, ont tous deux

obtenus des indications de l’Agence européenne des médicaments dans différentes

situations cliniques. L’évolocumab (Repatha®) est indiqué en prévention

primaire dans l’hypercholestérolémie familiale homozygote à partir de 12 ans et dans

les autres formes d’hypercholestérolémies (hypercholestérolémies familiales

hétérozygotes et non familiales) en association aux autres hypolipémiants, si le

taux de LDL n’est pas suffisamment réduit. Il est également indiqué en prévention

secondaire des complications de l’athérosclérose. L’alirocumab

(Praluent®) est actuellement indiqué uniquement dans les

hypercholestérolémies (hypercholestérolémies familiales hétérozygotes et non

familiales) en association aux autres hypolipémiants, également si le taux de LDL

n’est pas suffisamment réduit. Les résultats récents de l’étude ODYSSEY OUTCOMES

devraient permettre une extension de son indication en prévention secondaire. En

France, le remboursement par l’Assurance Maladie reste restreint aux cas

d’hypercholestérolémie familiale homozygote pour l’évolocumab, et

d’hypercholestérolémie familiale hétérozygote éligible à la LDL aphérèse, pour

l’alirocumab. À noter que d’autres stratégies d’inhibition de la protéine PCSK9 sont

en cours d’investigation dans des études de phase III, comme l’inclisiran, un ARN

interférent administré tous les 3 à 6 mois [14]. |

Nouvelles cibles dans le diabète Deux anticorps anti-CD3 ont été testés chez des patients présentant un diabète de

type 1 d’installation récente. L’otélixizumab et le téplizumab ont montré des signes

encourageants, avec une réduction des doses d’insuline nécessaires [15]. Il n’y a cependant actuellement

pas d’indication pour ces anticorps dans le diabète. |

Les maladies cardiovasculaires et métaboliques constituent un champ thérapeutique

d’avenir pour les AcM. Ceci en raison notamment du nombre très important de patients

susceptibles de bénéficier de ces traitements sur des durées prolongées. C’est

également cet aspect qui peut apparaître comme un frein à leur utilisation, compte

tenu du coût élevé de ces traitements utilisés à grande échelle. Il est clair

aujourd’hui que l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques visant à

protéger le système cardiovasculaire et/ou à corriger des désordres

lipido-glucidiques conduit les chercheurs à envisager une solution de modulation de

ces cibles notamment via les AcM. |

D. Angoulvant déclare avoir participé comme investigateur aux études sur

l›evolocumab, l’alirocumab et le bococizumab. Il déclare également avoir été

rémunéré pour des actions de communications et de conseil pour les laboratoires

Amgen, Sanofi et Pfizer. A. Pathak déclare avoir été rémunéré pour des actions

de communications et de conseil pour les laboratoires Amgen et Sanofi et

Pfizer.

|

1. Investigators EPIC .

Use of a monoclonal antibody directed against the platelet

glycoprotein IIb/IIIa receptor in high-risk coronary

angioplasty . N Engl J Med.

1994; ; 330:

:956.–961. 2. Smith

TW,

Haber

E,

Yeatman

L, et al.

Reversal of advanced digoxin intoxication with Fab fragments of

digoxin-specific antibodies . N Engl J

Med.

1976; ; 294:

:797.–800. 3. Testa

L, Van

Gaal

WJ,

Bhindi

R, et al.

Pexelizumab in ischemic heart disease: a systematic review and

meta-analysis on 15,196 patients . J Thorac

Cardiovasc Surg.

2008; ; 136:

:884.–893. 4. Baran

KW,

Nguyen

M,

McKendall

GR, et al.

Double-blind, randomized trial of an anti-CD18 antibody in

conjunction with recombinant tissue plasminogen activator for acute

myocardial infarction: limitation of myocardial infarction following

thrombolysis in acute myocardial infarction (LIMIT AMI)

study . Circulation.

2001; ; 104:

:2778.–2783. 5. Rusnak

JM,

Kopecky

SL,

Clements

IP, et al.

An anti-CD11/CD18 monoclonal antibody in patients with acute

myocardial infarction having percutaneous transluminal coronary angioplasty

(the FESTIVAL study) . Am J

Cardiol.

2001; ; 88:

:482.–487. 6. Stähli

BE,

Gebhard

C,

Duchatelle

V, et al.

Effects of the P-selectin antagonist Inclacumab on myocardial

damage after percutaneous coronary intervention according to timing of

infusion: Insights from the SELECT-ACS trial .

J Am Heart Assoc.

2016;; 5. 7. Carroll

MB,

Haller

C,

Smith

C. Short-term

application of tocilizumab during myocardial infarction

(STAT-MI) . Rheumatol Int.

2018; ; 38:

:59.–66. 8. Ridker

PM,

Everett

BM,

Thuren

T, et al.

Antiinflammatory therapy with Canakinumab for atherosclerotic

disease . N Engl J Med.

2017; ; 377:

:1119.–1131. 9. Ridker

PM,

MacFadyen

JG,

Thuren

T, et al.

Effect of interleukin-1β inhibition with canakinumab on incident

lung cancer in patients with atherosclerosis: exploratory results from a

randomised, double-blind, placebo-controlled trial .

Lancet.

2017; ; 390:

:1833.–1842. 10. Abifadel

M,

Varret

M,

Rabès

JP, et al.

Mutations in PCSK9 cause autosomal dominant

hypercholesterolemia . Nat

Genet.

2003; ; 34: :1546.. 11. Sabatine

MS,

Giugliano

RP,

Keech

AC, et al.

Evolocumab and clinical outcomes in patients with cardiovascular

disease . N Engl J Med.

2017; ; 376: (17):

:1322.. 12. Schwartz

GG,

Steg

PG,

Szarek

M, et al.

Alirocumab and cardiovascular outcomes after acute coronary

syndrome . N Engl J Med.

2018; ; 379:

:2097.–2107. 13. Ridker

PM,

Revkin

J,

Amarenco

P, et al.

Cardiovascular efficacy and safety of Bococizumab in high-risk

patients . N Engl J Med.

2017; ; 376:

:1527.–1539. 14. Stoekenbroek

RM,

Kallend

D,

Wijngaard

PL, et al.

Inclisiran for the treatment of cardiovascular disease: the ORION

clinical development program . Future

Cardiol.

2018; ; 14:

:433.–442. 15. Daifotis

AG,

Koenig

S,

Chatenoud

L, et al.

Anti-CD3 clinical trials in type 1 diabetes

mellitus . Clin Immunol.

2013; ; 149:

:268.–278. |