2008

| ANALYSE |

18-

Apports de l’analyse économique

L’analyse économique en matière de dépistage du saturnisme ne peut s’apprécier qu’au regard des connaissances des disciplines s’exerçant en amont : métrologie, toxicologie, médecine et biostatistique. Elle cumule, dès lors, aux incertitudes de ces disciplines les siennes, reposant sur les grandeurs monétaires et les choix méthodologiques. Il n’est donc guère surprenant que les ordres de grandeur relevés dans la littérature pour l’évaluation monétaire des bénéfices d’une même action de dépistage puissent varier d’un facteur 10 ou 20, ce fait n’étant d’ailleurs pas spécifique au saturnisme. En France, les études économiques portant sur les relations plomb/santé sont peu nombreuses, si bien que ce chapitre ne propose que des pistes de travail et de réflexion. Elles seront généralement fondées sur des études étrangères (anglo-saxonnes pour la majorité), avec les risques inhérents aux transpositions, accrus encore par les distorsions liées aux niveaux de vie, aux habitudes de consommation ou aux spécificités des systèmes de soins.

Coûts et bénéfices associés aux stratégies de dépistage

La baisse continue de la prévalence depuis 30 ans rend nécessaire un meilleur ciblage des risques afin d’assurer l’efficacité des campagnes de dépistage. Des questionnaires ont donc été utilisés pour permettre un repérage des populations les plus exposées.

En 1991, le Center for Disease Control and Prevention (CDC) recommandait un dépistage systématique du plomb chez tous les enfants américains de moins de 6 ans, sauf quand un pourcentage très faible d’enfants intoxiqués avait été observé lors de précédentes campagnes dans une communauté donnée. En 1997, le CDC ne conseillait le dépistage systématique que pour les enfants habitant des zones dans lesquelles le pourcentage de plombémies ≥ 100 µg/l chez les enfants de 1 à 3 ans était supérieur à 12 % ou celles pour lesquelles ce pourcentage était inconnu et dont la proportion de logements construits avant 1950 était supérieure à 27 %. Dans les autres cas, un dépistage ciblé était préconisé.

Coûts associés au dépistage

Plusieurs études étrangères ont cherché à déterminer le coût d’une campagne de dépistage et la stratégie optimale pour le réduire.

Le coût dépend fortement du type de campagne de dépistage menée et de la prévalence des plombémies ≥ 100 µg/l dans la zone étudiée. Pantell et coll. (1993 ) établissent le coût du dépistage systématique pour l’ensemble des enfants américains de moins de 6 ans à 1,08 milliard de $/an (ce coût intégrant également les chélations nécessaires pour 8,75 % des enfants avec une plombémie supérieure à 250 µg/l), soit 50 $ par enfant. Certains auteurs ramènent le coût total du dépistage à un coût par cas détecté : France et coll. (1996

) établissent le coût du dépistage systématique pour l’ensemble des enfants américains de moins de 6 ans à 1,08 milliard de $/an (ce coût intégrant également les chélations nécessaires pour 8,75 % des enfants avec une plombémie supérieure à 250 µg/l), soit 50 $ par enfant. Certains auteurs ramènent le coût total du dépistage à un coût par cas détecté : France et coll. (1996 ) ont calculé que le coût pour détecter un enfant ayant une plombémie >200 µg/l était de 4 925 $.

) ont calculé que le coût pour détecter un enfant ayant une plombémie >200 µg/l était de 4 925 $.

) établissent le coût du dépistage systématique pour l’ensemble des enfants américains de moins de 6 ans à 1,08 milliard de $/an (ce coût intégrant également les chélations nécessaires pour 8,75 % des enfants avec une plombémie supérieure à 250 µg/l), soit 50 $ par enfant. Certains auteurs ramènent le coût total du dépistage à un coût par cas détecté : France et coll. (1996

) établissent le coût du dépistage systématique pour l’ensemble des enfants américains de moins de 6 ans à 1,08 milliard de $/an (ce coût intégrant également les chélations nécessaires pour 8,75 % des enfants avec une plombémie supérieure à 250 µg/l), soit 50 $ par enfant. Certains auteurs ramènent le coût total du dépistage à un coût par cas détecté : France et coll. (1996 ) ont calculé que le coût pour détecter un enfant ayant une plombémie >200 µg/l était de 4 925 $.

) ont calculé que le coût pour détecter un enfant ayant une plombémie >200 µg/l était de 4 925 $.Gellert et coll. (1993 ) estiment, dans un comté de Californie, que le coût par cas détecté supérieur à 100 µg/l est de 310 $ (prévalence de 7,25 %) et celui par cas supérieur à 250 µg/l de 19 139 $ (prévalence de 0,12 %). Korfmacher (2003

) estiment, dans un comté de Californie, que le coût par cas détecté supérieur à 100 µg/l est de 310 $ (prévalence de 7,25 %) et celui par cas supérieur à 250 µg/l de 19 139 $ (prévalence de 0,12 %). Korfmacher (2003 ) estime le coût total du saturnisme infantile lié à une exposition à l’habitat dégradé pour l’ensemble de l’État de New York. Elle évalue les coûts liés au traitement et au prélèvement (y compris visite(s) de suivi d’une infirmière) à 56 $ pour les plombémies comprises entre 100 et 199 µg/l, 782 $ entre 200 et 450 µg/l, 1 017 $ entre 200 µg/l et 450 µg/l et 2 625 $ au dessus de 700 µg/l.

) estime le coût total du saturnisme infantile lié à une exposition à l’habitat dégradé pour l’ensemble de l’État de New York. Elle évalue les coûts liés au traitement et au prélèvement (y compris visite(s) de suivi d’une infirmière) à 56 $ pour les plombémies comprises entre 100 et 199 µg/l, 782 $ entre 200 et 450 µg/l, 1 017 $ entre 200 µg/l et 450 µg/l et 2 625 $ au dessus de 700 µg/l.

) estiment, dans un comté de Californie, que le coût par cas détecté supérieur à 100 µg/l est de 310 $ (prévalence de 7,25 %) et celui par cas supérieur à 250 µg/l de 19 139 $ (prévalence de 0,12 %). Korfmacher (2003

) estiment, dans un comté de Californie, que le coût par cas détecté supérieur à 100 µg/l est de 310 $ (prévalence de 7,25 %) et celui par cas supérieur à 250 µg/l de 19 139 $ (prévalence de 0,12 %). Korfmacher (2003 ) estime le coût total du saturnisme infantile lié à une exposition à l’habitat dégradé pour l’ensemble de l’État de New York. Elle évalue les coûts liés au traitement et au prélèvement (y compris visite(s) de suivi d’une infirmière) à 56 $ pour les plombémies comprises entre 100 et 199 µg/l, 782 $ entre 200 et 450 µg/l, 1 017 $ entre 200 µg/l et 450 µg/l et 2 625 $ au dessus de 700 µg/l.

) estime le coût total du saturnisme infantile lié à une exposition à l’habitat dégradé pour l’ensemble de l’État de New York. Elle évalue les coûts liés au traitement et au prélèvement (y compris visite(s) de suivi d’une infirmière) à 56 $ pour les plombémies comprises entre 100 et 199 µg/l, 782 $ entre 200 et 450 µg/l, 1 017 $ entre 200 µg/l et 450 µg/l et 2 625 $ au dessus de 700 µg/l.Dignam et coll. (2004 ) ont mené une campagne ciblant extrêmement bien les facteurs de risque pour des enfants habitant dans deux quartiers très défavorisés de Chicago. La prévalence trouvée (27 % >100 µg/l) est 12 fois supérieure à la moyenne nationale observée, et le budget spécifique de cette campagne (hors personnel et frais de laboratoire) est de 111 $ par enfant prélevé, et 414 $ par cas dépisté.

) ont mené une campagne ciblant extrêmement bien les facteurs de risque pour des enfants habitant dans deux quartiers très défavorisés de Chicago. La prévalence trouvée (27 % >100 µg/l) est 12 fois supérieure à la moyenne nationale observée, et le budget spécifique de cette campagne (hors personnel et frais de laboratoire) est de 111 $ par enfant prélevé, et 414 $ par cas dépisté.

) ont mené une campagne ciblant extrêmement bien les facteurs de risque pour des enfants habitant dans deux quartiers très défavorisés de Chicago. La prévalence trouvée (27 % >100 µg/l) est 12 fois supérieure à la moyenne nationale observée, et le budget spécifique de cette campagne (hors personnel et frais de laboratoire) est de 111 $ par enfant prélevé, et 414 $ par cas dépisté.

) ont mené une campagne ciblant extrêmement bien les facteurs de risque pour des enfants habitant dans deux quartiers très défavorisés de Chicago. La prévalence trouvée (27 % >100 µg/l) est 12 fois supérieure à la moyenne nationale observée, et le budget spécifique de cette campagne (hors personnel et frais de laboratoire) est de 111 $ par enfant prélevé, et 414 $ par cas dépisté.Stefanak et coll. (2005 ) ont effectué un dépistage chez 2 777 enfants d’un comté de l’Ohio. Le coût du seul de dépistage est estimé à 29 $ par enfant, le coût par cas dépisté au dessus de 100 µg/l est donc de 347 $ (prévalence de 8,35 %) et de 1 713 $ par cas au dessus de 200 µg/l (prévalence de 1,69 %). Ils ont calculé par ailleurs un coût moyen comprenant le suivi et l’évaluation médicale pour les cas compris entre 100 et 199 µg/l (69 $) ainsi qu’un coût moyen comprenant également le traitement médical par cas au dessus de 200 µg/l (969 $).

) ont effectué un dépistage chez 2 777 enfants d’un comté de l’Ohio. Le coût du seul de dépistage est estimé à 29 $ par enfant, le coût par cas dépisté au dessus de 100 µg/l est donc de 347 $ (prévalence de 8,35 %) et de 1 713 $ par cas au dessus de 200 µg/l (prévalence de 1,69 %). Ils ont calculé par ailleurs un coût moyen comprenant le suivi et l’évaluation médicale pour les cas compris entre 100 et 199 µg/l (69 $) ainsi qu’un coût moyen comprenant également le traitement médical par cas au dessus de 200 µg/l (969 $).

) ont effectué un dépistage chez 2 777 enfants d’un comté de l’Ohio. Le coût du seul de dépistage est estimé à 29 $ par enfant, le coût par cas dépisté au dessus de 100 µg/l est donc de 347 $ (prévalence de 8,35 %) et de 1 713 $ par cas au dessus de 200 µg/l (prévalence de 1,69 %). Ils ont calculé par ailleurs un coût moyen comprenant le suivi et l’évaluation médicale pour les cas compris entre 100 et 199 µg/l (69 $) ainsi qu’un coût moyen comprenant également le traitement médical par cas au dessus de 200 µg/l (969 $).

) ont effectué un dépistage chez 2 777 enfants d’un comté de l’Ohio. Le coût du seul de dépistage est estimé à 29 $ par enfant, le coût par cas dépisté au dessus de 100 µg/l est donc de 347 $ (prévalence de 8,35 %) et de 1 713 $ par cas au dessus de 200 µg/l (prévalence de 1,69 %). Ils ont calculé par ailleurs un coût moyen comprenant le suivi et l’évaluation médicale pour les cas compris entre 100 et 199 µg/l (69 $) ainsi qu’un coût moyen comprenant également le traitement médical par cas au dessus de 200 µg/l (969 $).Pour effectuer de telles évaluations économiques sur les campagnes de dépistage menées en France, il convient de connaître le type de campagne, son coût et le nombre de cas dépistés >100 µg/l.

Une campagne de dépistage ponctuelle et clairement délimitée géographiquement, a pu bénéficier de financements spécifiques. Dans ce cas, le coût de la campagne inclura le financement obtenu, auquel s’ajouteront, au prorata du temps consacré à la campagne, les coûts des personnels statutaires rémunérés par ailleurs et celui des acteurs de terrain assurant le lien avec les individus.

À titre d’illustration, une campagne de dépistage a été menée en Haute-Saône en 2003-2004, auprès de 1 144 enfants de 3-4 ans appartenant à 57 communes de scolarisation (Cire centre-est, 2004 ). Au total, 516 plombémies ont été effectuées et 8 cas ≥100 µg/l ont été trouvés. L’opération a mobilisé sur 9 mois deux médecins à temps complet de la PMI et six médecins vacataires, soit un coût en personnel estimé autour de 200 000 euros. Sur ces bases, le coût par enfant prélevé serait de l’ordre de 400 euros et le coût par plombémie supérieure à 100 µg/l autour de 26 000 euros.

). Au total, 516 plombémies ont été effectuées et 8 cas ≥100 µg/l ont été trouvés. L’opération a mobilisé sur 9 mois deux médecins à temps complet de la PMI et six médecins vacataires, soit un coût en personnel estimé autour de 200 000 euros. Sur ces bases, le coût par enfant prélevé serait de l’ordre de 400 euros et le coût par plombémie supérieure à 100 µg/l autour de 26 000 euros.

). Au total, 516 plombémies ont été effectuées et 8 cas ≥100 µg/l ont été trouvés. L’opération a mobilisé sur 9 mois deux médecins à temps complet de la PMI et six médecins vacataires, soit un coût en personnel estimé autour de 200 000 euros. Sur ces bases, le coût par enfant prélevé serait de l’ordre de 400 euros et le coût par plombémie supérieure à 100 µg/l autour de 26 000 euros.

). Au total, 516 plombémies ont été effectuées et 8 cas ≥100 µg/l ont été trouvés. L’opération a mobilisé sur 9 mois deux médecins à temps complet de la PMI et six médecins vacataires, soit un coût en personnel estimé autour de 200 000 euros. Sur ces bases, le coût par enfant prélevé serait de l’ordre de 400 euros et le coût par plombémie supérieure à 100 µg/l autour de 26 000 euros.À Châtellerault, dans la Vienne, la campagne de dépistage menée en 2003-2004 a bénéficié d’un budget de 29 327 euros hors coût de la mise à disposition de personnels et des locaux, mais y compris la rémunération du médecin coordinateur. Cela conduit à un coût par enfant prélevé de 488 euros, le coût par cas dépisté ne pouvant être calculé puisqu’aucune plombémie supérieure à 100 µg/l n’a été trouvée.

Une campagne de dépistage en tout-venant (visite aux urgences par exemple) est sans doute la moins coûteuse, puisque le coût marginal est celui :

• du dosage de la plombémie : en théorie codage de l’acte B60 (16,2 euros en 2006), voire moins si un accord est trouvé avec le laboratoire d’analyse ;

• de l’organisation amont de la campagne et du suivi administratif aval des dossiers des individus prélevés.

En première approximation, pour des prévalences de 1 à 2 % trouvées dans les études en « tout-venant », le coût des seuls dosages serait donc compris entre 800 et 1 600 euros par cas >100 µg/l.

Une campagne de dépistage effectuée dans le cadre d’activités de routine (essentiellement dans les centres de PMI) risque de rendre plus complexe l’estimation du coût. En effet, il conviendrait d’isoler la part relevant exclusivement du dépistage parmi les coûts associés :

• aux temps de consultation, d’infirmiers, de restitution, de médecins, de lecture de suivi, de suivi des enfants,… dans les services concernés ;

• aux dosages et à la logistique.

La question se pose d’y ajouter l’amortissement du matériel et des locaux.

Sur ces bases et à titre d’exemple, le coût du dépistage a pu être isolé et évalué à Aubervilliers, commune où la lutte contre le saturnisme bénéficie d’une implication communale forte depuis 15 ans, à partir d’informations collectées par le SCHS. En 2006, le coût du dépistage s’élevait à 115 euros par enfant prélevé (605 cas), à 1 744 euros par plombémie >100 µg/l (40 cas) et à 4 651 euros par nouvelle plombémie >100 µg/l (15 cas). Le coût par enfant prélevé est donc inférieur à ceux associés aux campagnes de dépistage en Haute-Saône et dans la Vienne, et le coût par plombémie >100 µg/l est comparable à celui estimé pour une campagne en tout-venant. Ces résultats tiennent sans doute autant au niveau de prévalence observé à Aubervilliers qu’à une gestion administrative et financière optimisée de la part d’un service œuvrant de longue date dans la prévention du saturnisme.

Coût-efficacité de la mesure de la plombémie

Il s’agit de déterminer la méthode la moins coûteuse pour obtenir une efficacité donnée. Les principaux facteurs agissant sur le coût-efficacité sont bien évidemment la prévalence, le coût unitaire des moyens de dépistage et la structure de l’arbre de décision adoptée conduisant à la mesure de la plombémie.

Pour Glotzer et coll. (1994 ), la méthode la moins coûteuse (au taux de prévalence de 17 %) consiste à effectuer un dépistage par une prise de sang veineux chez tous les enfants. Le coût est alors de 25 $ par enfant, soit 350 millions de $ par an. Campbell et coll. (1996

), la méthode la moins coûteuse (au taux de prévalence de 17 %) consiste à effectuer un dépistage par une prise de sang veineux chez tous les enfants. Le coût est alors de 25 $ par enfant, soit 350 millions de $ par an. Campbell et coll. (1996 ) considèrent pour leur part que, dans le cadre d’une campagne de dépistage systématique, le test par prise de sang au doigt (8,16 $ par enfant) est moins coûteux que par prise de sang veineux (10 $), tant que la prévalence est inférieure à 38 %. Un appareil de prise de sang au doigt, dont les performances rendraient inutile la confirmation par prise de sang veineux pour les plombémies >100 µg/l, permettrait d’abaisser le coût du dépistage mais la fiabilité (sensibilité/spécificité) de cette méthode d’évaluation de la plombémie n’a pas été jugée suffisamment élevée pour être retenue comme outil de dépistage en France selon la Conférence de consensus 2003 (Anaes, 2004).

) considèrent pour leur part que, dans le cadre d’une campagne de dépistage systématique, le test par prise de sang au doigt (8,16 $ par enfant) est moins coûteux que par prise de sang veineux (10 $), tant que la prévalence est inférieure à 38 %. Un appareil de prise de sang au doigt, dont les performances rendraient inutile la confirmation par prise de sang veineux pour les plombémies >100 µg/l, permettrait d’abaisser le coût du dépistage mais la fiabilité (sensibilité/spécificité) de cette méthode d’évaluation de la plombémie n’a pas été jugée suffisamment élevée pour être retenue comme outil de dépistage en France selon la Conférence de consensus 2003 (Anaes, 2004).

), la méthode la moins coûteuse (au taux de prévalence de 17 %) consiste à effectuer un dépistage par une prise de sang veineux chez tous les enfants. Le coût est alors de 25 $ par enfant, soit 350 millions de $ par an. Campbell et coll. (1996

), la méthode la moins coûteuse (au taux de prévalence de 17 %) consiste à effectuer un dépistage par une prise de sang veineux chez tous les enfants. Le coût est alors de 25 $ par enfant, soit 350 millions de $ par an. Campbell et coll. (1996 ) considèrent pour leur part que, dans le cadre d’une campagne de dépistage systématique, le test par prise de sang au doigt (8,16 $ par enfant) est moins coûteux que par prise de sang veineux (10 $), tant que la prévalence est inférieure à 38 %. Un appareil de prise de sang au doigt, dont les performances rendraient inutile la confirmation par prise de sang veineux pour les plombémies >100 µg/l, permettrait d’abaisser le coût du dépistage mais la fiabilité (sensibilité/spécificité) de cette méthode d’évaluation de la plombémie n’a pas été jugée suffisamment élevée pour être retenue comme outil de dépistage en France selon la Conférence de consensus 2003 (Anaes, 2004).

) considèrent pour leur part que, dans le cadre d’une campagne de dépistage systématique, le test par prise de sang au doigt (8,16 $ par enfant) est moins coûteux que par prise de sang veineux (10 $), tant que la prévalence est inférieure à 38 %. Un appareil de prise de sang au doigt, dont les performances rendraient inutile la confirmation par prise de sang veineux pour les plombémies >100 µg/l, permettrait d’abaisser le coût du dépistage mais la fiabilité (sensibilité/spécificité) de cette méthode d’évaluation de la plombémie n’a pas été jugée suffisamment élevée pour être retenue comme outil de dépistage en France selon la Conférence de consensus 2003 (Anaes, 2004).Le CDC a élaboré un questionnaire permettant de repérer les enfants à risque, et permettant des stratégies différenciées selon le niveau de risque. Toute-fois, son intérêt est discuté. Ainsi, Dalton et coll. (1996 ), sur 463 enfants urbains du Massachusetts, ont conclu que ces questions ne permettaient pas d’identifier les enfants ayant une plombémie supérieure à 100 µg/l. En effet, ceux ayant une réponse positive ou équivoque à une au moins des cinq questions de repérage des risques n’ont pas significativement plus de risque d’avoir une plombémie supérieure à 100 µg/l que ceux ayant une réponse négative aux cinq questions. France et coll. (1996

), sur 463 enfants urbains du Massachusetts, ont conclu que ces questions ne permettaient pas d’identifier les enfants ayant une plombémie supérieure à 100 µg/l. En effet, ceux ayant une réponse positive ou équivoque à une au moins des cinq questions de repérage des risques n’ont pas significativement plus de risque d’avoir une plombémie supérieure à 100 µg/l que ceux ayant une réponse négative aux cinq questions. France et coll. (1996 ), sur un échantillon de 2 978 enfants de familles à faibles revenus habitant Denver (Colorado), ont également conclu que le questionnaire du CDC et un autre, plus complet, « font à peine mieux que le hasard » pour déterminer les enfants à risque. En effet, la sensibilité et la spécificité du premier sont respectivement de 57 % et 51 %, et celles du second de 59,7 % et 36 %. Campbell et coll. (1996

), sur un échantillon de 2 978 enfants de familles à faibles revenus habitant Denver (Colorado), ont également conclu que le questionnaire du CDC et un autre, plus complet, « font à peine mieux que le hasard » pour déterminer les enfants à risque. En effet, la sensibilité et la spécificité du premier sont respectivement de 57 % et 51 %, et celles du second de 59,7 % et 36 %. Campbell et coll. (1996 ), toutefois, considéraient que l’utilisation d’un questionnaire pour évaluer le risque suivi d’une prise de sang au doigt pour les seuls enfants présentant des risques élevés (avec confirmation par prise de sang veineux pour les plombémies supérieures à 150 µg/l) était la stratégie la moins coûteuse (4,13 $ lorsque la prévalence est de 2 %). Mais il convient d’être fort prudent quand à la spécificité et la sensibilité des méthodes.

), toutefois, considéraient que l’utilisation d’un questionnaire pour évaluer le risque suivi d’une prise de sang au doigt pour les seuls enfants présentant des risques élevés (avec confirmation par prise de sang veineux pour les plombémies supérieures à 150 µg/l) était la stratégie la moins coûteuse (4,13 $ lorsque la prévalence est de 2 %). Mais il convient d’être fort prudent quand à la spécificité et la sensibilité des méthodes.

), sur 463 enfants urbains du Massachusetts, ont conclu que ces questions ne permettaient pas d’identifier les enfants ayant une plombémie supérieure à 100 µg/l. En effet, ceux ayant une réponse positive ou équivoque à une au moins des cinq questions de repérage des risques n’ont pas significativement plus de risque d’avoir une plombémie supérieure à 100 µg/l que ceux ayant une réponse négative aux cinq questions. France et coll. (1996

), sur 463 enfants urbains du Massachusetts, ont conclu que ces questions ne permettaient pas d’identifier les enfants ayant une plombémie supérieure à 100 µg/l. En effet, ceux ayant une réponse positive ou équivoque à une au moins des cinq questions de repérage des risques n’ont pas significativement plus de risque d’avoir une plombémie supérieure à 100 µg/l que ceux ayant une réponse négative aux cinq questions. France et coll. (1996 ), sur un échantillon de 2 978 enfants de familles à faibles revenus habitant Denver (Colorado), ont également conclu que le questionnaire du CDC et un autre, plus complet, « font à peine mieux que le hasard » pour déterminer les enfants à risque. En effet, la sensibilité et la spécificité du premier sont respectivement de 57 % et 51 %, et celles du second de 59,7 % et 36 %. Campbell et coll. (1996

), sur un échantillon de 2 978 enfants de familles à faibles revenus habitant Denver (Colorado), ont également conclu que le questionnaire du CDC et un autre, plus complet, « font à peine mieux que le hasard » pour déterminer les enfants à risque. En effet, la sensibilité et la spécificité du premier sont respectivement de 57 % et 51 %, et celles du second de 59,7 % et 36 %. Campbell et coll. (1996 ), toutefois, considéraient que l’utilisation d’un questionnaire pour évaluer le risque suivi d’une prise de sang au doigt pour les seuls enfants présentant des risques élevés (avec confirmation par prise de sang veineux pour les plombémies supérieures à 150 µg/l) était la stratégie la moins coûteuse (4,13 $ lorsque la prévalence est de 2 %). Mais il convient d’être fort prudent quand à la spécificité et la sensibilité des méthodes.

), toutefois, considéraient que l’utilisation d’un questionnaire pour évaluer le risque suivi d’une prise de sang au doigt pour les seuls enfants présentant des risques élevés (avec confirmation par prise de sang veineux pour les plombémies supérieures à 150 µg/l) était la stratégie la moins coûteuse (4,13 $ lorsque la prévalence est de 2 %). Mais il convient d’être fort prudent quand à la spécificité et la sensibilité des méthodes.Kemper et coll. (1998 ) trouvaient que le dépistage universel par prise de sang veineux minimise le coût par cas >100 µg/l (490 $) dans les populations avec une forte prévalence. Un dépistage ciblé utilisant une prise de sang veineux minimisait en revanche le coût par cas dans une population à faible ou moyenne prévalence (respectivement 729 $ et 556 $).

) trouvaient que le dépistage universel par prise de sang veineux minimise le coût par cas >100 µg/l (490 $) dans les populations avec une forte prévalence. Un dépistage ciblé utilisant une prise de sang veineux minimisait en revanche le coût par cas dans une population à faible ou moyenne prévalence (respectivement 729 $ et 556 $).

) trouvaient que le dépistage universel par prise de sang veineux minimise le coût par cas >100 µg/l (490 $) dans les populations avec une forte prévalence. Un dépistage ciblé utilisant une prise de sang veineux minimisait en revanche le coût par cas dans une population à faible ou moyenne prévalence (respectivement 729 $ et 556 $).

) trouvaient que le dépistage universel par prise de sang veineux minimise le coût par cas >100 µg/l (490 $) dans les populations avec une forte prévalence. Un dépistage ciblé utilisant une prise de sang veineux minimisait en revanche le coût par cas dans une population à faible ou moyenne prévalence (respectivement 729 $ et 556 $).Rolnick et coll. (1999 ) ont évalué, sur des données de 1992-1993, le coût du dépistage systématique à 146 $ par enfant dépisté >100 µg/l (prévalence de 11,8 %). Une stratégie combinant dépistage systématique pour les enfants identifiés à risque géographiquement (ce critère approchant ceux de la pauvreté et de la race non blanche) et dépistage à partir des réponses à un questionnaire d’évaluation des risques pour les autres, conduit à un coût inférieur égal à 105 $. Ce scénario a permis de détecter 91 % des enfants ayant une plombémie >100 µg/l.

) ont évalué, sur des données de 1992-1993, le coût du dépistage systématique à 146 $ par enfant dépisté >100 µg/l (prévalence de 11,8 %). Une stratégie combinant dépistage systématique pour les enfants identifiés à risque géographiquement (ce critère approchant ceux de la pauvreté et de la race non blanche) et dépistage à partir des réponses à un questionnaire d’évaluation des risques pour les autres, conduit à un coût inférieur égal à 105 $. Ce scénario a permis de détecter 91 % des enfants ayant une plombémie >100 µg/l.

) ont évalué, sur des données de 1992-1993, le coût du dépistage systématique à 146 $ par enfant dépisté >100 µg/l (prévalence de 11,8 %). Une stratégie combinant dépistage systématique pour les enfants identifiés à risque géographiquement (ce critère approchant ceux de la pauvreté et de la race non blanche) et dépistage à partir des réponses à un questionnaire d’évaluation des risques pour les autres, conduit à un coût inférieur égal à 105 $. Ce scénario a permis de détecter 91 % des enfants ayant une plombémie >100 µg/l.

) ont évalué, sur des données de 1992-1993, le coût du dépistage systématique à 146 $ par enfant dépisté >100 µg/l (prévalence de 11,8 %). Une stratégie combinant dépistage systématique pour les enfants identifiés à risque géographiquement (ce critère approchant ceux de la pauvreté et de la race non blanche) et dépistage à partir des réponses à un questionnaire d’évaluation des risques pour les autres, conduit à un coût inférieur égal à 105 $. Ce scénario a permis de détecter 91 % des enfants ayant une plombémie >100 µg/l.Bénéfices associés à la mise en place d’une campagne de dépistage

L’évaluation des bénéfices associés à un dépistage est soumise à des choix méthodologiques non indépendants.

Le premier porte sur la quantification des effets sanitaires à considérer. L’épidémiologie doit fournir des indications sur leur niveau de certitude, leur attribution non équivoque à la plombémie, l’existence ou non d’un seuil d’absence d’effets, les intervalles de confiance… Ces indications conditionneront la nature des effets à comptabiliser. Si les coûts d’hospitalisation évités pour chélation semblent évidents, il conviendra sans doute d’argumenter la prise en compte de ceux associés aux troubles d’apprentissage, aux pertes de revenus sur la durée de vie espérée induites par une baisse de QI, aux soins intensifs et aux décès éventuels d’enfants prématurés, aux traitements des maladies de nature cardio-vasculaire, pour hypertension, et aux décès pour hypertension chez les adultes.

En allant plus loin, la question de la comptabilisation de bénéfices non marchands se pose également. Ils comprennent par exemple les aspects psychologiques, la douleur (pretium doloris), le désagrément, la gêne, l’angoisse, les effets induits (visites des proches, temps passé), les effets d’une diminution de QI autres que ceux liés à des pertes de revenus, les retards de développement se traduisant par une mauvaise balance posturale, les difficultés à maintenir l’équilibre, des problèmes d’audition, l’agressivité (qui se traduit selon Needleman et coll., 1996 et 2002

et 2002 par exemple, par des dépenses pénales supplémentaires)…

par exemple, par des dépenses pénales supplémentaires)…

et 2002

et 2002 par exemple, par des dépenses pénales supplémentaires)…

par exemple, par des dépenses pénales supplémentaires)…Le second choix méthodologique porte sur l’objectif qui sous-tend le calcul de ces bénéfices sanitaires. En effet, les choses diffèrent considérablement selon que l’on cherche à valoriser les bénéfices potentiels d’une suppression des effets associés à une exposition au plomb ou ceux d’une campagne de dépistage.

Dans le premier cas, une fois les effets sanitaires attribuables à la présence de plomb dans le sang déterminés, l’application de fonctions dose/réponse va fournir des variations d’indicateurs sanitaires que les valeurs monétaires unitaires (voir quelques exemples dans le tableau 18.I) vont transformer en bénéfices monétaires.

Grosse et coll. (2002 ), par exemple, évaluent les bénéfices de la baisse de la plombémie observée dans la population américaine entre 1976 et 1999 (151 µg/l en moyenne géométrique). Les pertes de revenus associées à la seule baisse de QI pour chaque cohorte d’enfants âgés de deux ans sont d’environ 213 milliards de $, soit encore environ 50 000 $ par enfant. Cette somme est comparable à celle que Salkever (1995

), par exemple, évaluent les bénéfices de la baisse de la plombémie observée dans la population américaine entre 1976 et 1999 (151 µg/l en moyenne géométrique). Les pertes de revenus associées à la seule baisse de QI pour chaque cohorte d’enfants âgés de deux ans sont d’environ 213 milliards de $, soit encore environ 50 000 $ par enfant. Cette somme est comparable à celle que Salkever (1995 ) attribuait à chaque enfant dépassant le taux de 250 µg/l (55 000 $). Il se fondait sur des relations entre la plombémie et les revenus futurs escomptés comprenant les effets sur la scolarité, sur les probabilités d’obtenir un meilleur diplôme, de participer au marché du travail et sur le niveau de salaire.

) attribuait à chaque enfant dépassant le taux de 250 µg/l (55 000 $). Il se fondait sur des relations entre la plombémie et les revenus futurs escomptés comprenant les effets sur la scolarité, sur les probabilités d’obtenir un meilleur diplôme, de participer au marché du travail et sur le niveau de salaire.

), par exemple, évaluent les bénéfices de la baisse de la plombémie observée dans la population américaine entre 1976 et 1999 (151 µg/l en moyenne géométrique). Les pertes de revenus associées à la seule baisse de QI pour chaque cohorte d’enfants âgés de deux ans sont d’environ 213 milliards de $, soit encore environ 50 000 $ par enfant. Cette somme est comparable à celle que Salkever (1995

), par exemple, évaluent les bénéfices de la baisse de la plombémie observée dans la population américaine entre 1976 et 1999 (151 µg/l en moyenne géométrique). Les pertes de revenus associées à la seule baisse de QI pour chaque cohorte d’enfants âgés de deux ans sont d’environ 213 milliards de $, soit encore environ 50 000 $ par enfant. Cette somme est comparable à celle que Salkever (1995 ) attribuait à chaque enfant dépassant le taux de 250 µg/l (55 000 $). Il se fondait sur des relations entre la plombémie et les revenus futurs escomptés comprenant les effets sur la scolarité, sur les probabilités d’obtenir un meilleur diplôme, de participer au marché du travail et sur le niveau de salaire.

) attribuait à chaque enfant dépassant le taux de 250 µg/l (55 000 $). Il se fondait sur des relations entre la plombémie et les revenus futurs escomptés comprenant les effets sur la scolarité, sur les probabilités d’obtenir un meilleur diplôme, de participer au marché du travail et sur le niveau de salaire.Landrigan et coll. (2002 ) ont effectué une analyse fondée sur des sources comparables et évaluent la valeur actualisée des pertes économiques futures attribuables à une exposition au plomb d’une cohorte d’enfants ayant 5 ans en 1997 (plombémie moyenne : 27 µg/l) à 43,4 milliards de $.

) ont effectué une analyse fondée sur des sources comparables et évaluent la valeur actualisée des pertes économiques futures attribuables à une exposition au plomb d’une cohorte d’enfants ayant 5 ans en 1997 (plombémie moyenne : 27 µg/l) à 43,4 milliards de $.

) ont effectué une analyse fondée sur des sources comparables et évaluent la valeur actualisée des pertes économiques futures attribuables à une exposition au plomb d’une cohorte d’enfants ayant 5 ans en 1997 (plombémie moyenne : 27 µg/l) à 43,4 milliards de $.

) ont effectué une analyse fondée sur des sources comparables et évaluent la valeur actualisée des pertes économiques futures attribuables à une exposition au plomb d’une cohorte d’enfants ayant 5 ans en 1997 (plombémie moyenne : 27 µg/l) à 43,4 milliards de $.L’expertise Inserm (1999 ) chiffrait une baisse de 10 µg/l de la plombémie moyenne de la population française entre 2,5 milliards de $ (borne supérieure comptabilisant les effets du plomb sur le revenu, sur l’hypertension, sur la prématurité et sur les décès) et 27 millions de $ (borne inférieure ne comptabilisant que les dépenses médicales directes et les effets du plomb sur le revenu uniquement pour les plombémies >100 µg/l).

) chiffrait une baisse de 10 µg/l de la plombémie moyenne de la population française entre 2,5 milliards de $ (borne supérieure comptabilisant les effets du plomb sur le revenu, sur l’hypertension, sur la prématurité et sur les décès) et 27 millions de $ (borne inférieure ne comptabilisant que les dépenses médicales directes et les effets du plomb sur le revenu uniquement pour les plombémies >100 µg/l).

) chiffrait une baisse de 10 µg/l de la plombémie moyenne de la population française entre 2,5 milliards de $ (borne supérieure comptabilisant les effets du plomb sur le revenu, sur l’hypertension, sur la prématurité et sur les décès) et 27 millions de $ (borne inférieure ne comptabilisant que les dépenses médicales directes et les effets du plomb sur le revenu uniquement pour les plombémies >100 µg/l).

) chiffrait une baisse de 10 µg/l de la plombémie moyenne de la population française entre 2,5 milliards de $ (borne supérieure comptabilisant les effets du plomb sur le revenu, sur l’hypertension, sur la prématurité et sur les décès) et 27 millions de $ (borne inférieure ne comptabilisant que les dépenses médicales directes et les effets du plomb sur le revenu uniquement pour les plombémies >100 µg/l).Dans le second cas, lorsque l’on cherche à mesurer les effets d’une campagne de dépistage, se pose la question de la réversibilité des effets. En effet, une fois les plombémies >100 µg/l dépistées, sait-on évaluer les bénéfices sanitaires à attendre de la seule diminution de la plombémie chez l’enfant ? Est-on capable de garantir que l’enfant sera effectivement soustrait à la source d’exposition ? Les effets neurologiques et cognitifs sont-ils réversibles ? Ne convient-il pas alors d’affiner l’analyse en considérant les bénéfices relatifs à un arrêt de l’intoxication (c’est-à-dire les bénéfices d’une non aggravation de la plombémie), distinguer intoxication aiguë et chronique, considérer les bénéfices liés à une suppression de l’accès au plomb pour d’autres enfants, évaluer les bénéfices joints associés à un environnement meilleur (diminution des allergies, des maladies respiratoires…) ? Dans ce dernier cas, est-on capable d’assurer qu’une plombémie détectée va se traduire par un relogement sain et durable ?

Ainsi, la prévention primaire, qui évite toute exposition et donc toute contamination, doit comptabiliser l’ensemble des bénéfices sanitaires. En revanche, une campagne de dépistage doit seulement prendre en compte les effets réversibles et les effets irréversibles évités par la non aggravation de l’intoxication plombique.

Le troisième point méthodologique concerne les actions susceptibles d’être entreprises suite à une campagne de dépistage. Si elles se traduisent par une diminution moyenne de l’exposition de la population (qui résulterait par exemple d’une réduction des apports de plomb d’origine hydrique ou alimentaire), il convient de raisonner sur des variations exprimées en variation moyenne. Si elles se traduisent en revanche par une réduction des poches de saturnisme (correspondant à des zones d’habitats particulièrement dégradés, ou liées à des sources industrielles ou de type professionnel), il conviendrait plutôt de raisonner sur une réduction des plombémies individuelles les plus élevées. En effet, bien que cette réduction agisse évidemment également sur la plombémie moyenne de la population, la variation moyenne ne représentera qu’imparfaitement les bénéfices sanitaires, en particulier dans le cas de relations dose/effet non linéaires.

Pour résumer, la baisse continue de l’exposition moyenne de la population rend chaque campagne de dépistage spécifique, tant dans ses coûts que dans ses bénéfices, et nécessite une collecte importante de données. Ceci limite les tentatives visant à synthétiser les enseignements qu’elles apportent. L’approche économique est néanmoins susceptible d’offrir un éclairage sur les conditions d’intervention des instances publiques en matière de lutte contre le saturnisme infantile, et en particulier sur leur caractère optimal.

Tableau 18.I Coûts unitaires associés à différents postes intervenant dans l’analyse économique

|

Référence

|

Poste

|

Coût moyen (en € ou $)

|

|---|---|---|

|

Traitement chélateur en ambulatoire

|

2 270 € (2 046 $ 2002)

|

|

|

Chélation hors médicaments :

| ||

|

- en hôpital de jour (Robert Debré),

|

350 € x 6 jours = 2 100 €

|

|

|

- à domicile

|

140 € x 7 jours = 1 000 €

|

|

|

Suivi médical d’un enfant avec plombémie entre 100 et 249 μg/l

|

294 € (265 $ 2002)

|

|

|

Drass Lyon, 1998

|

Analyse de l’eau

|

22,5 €/27,5 € HT

|

|

LHVP, 1998

|

Analyse de poussières

|

35,1 €/7,3 € HT

|

|

Analyse d’écailles de peinture

|

51,8 €/25 € HT

|

|

|

Enquête environnementale complète

|

381 € par logement

|

|

|

Visite d’éducation à domicile

|

100 $

|

|

|

Visite d’inspection

|

310 € (279 $ 2002) /150 $

|

|

|

Coût moyen du relogement pendant les travaux

|

750 $

|

|

|

Coût de la suppression du plomb dans un logement

|

7 000 $/15 600 $

|

|

|

Coût supplémentaire actualisé d’éducation spécialisée sur 3 ans (20 % des plombémies>250 μg/l)

|

10 559 $/an/cas>250 μg/l

|

|

|

Coût supplémentaire actualisé de justice (11 % des plombémies>250 μg/l)

|

14 140 $/an/cas>250 μg/l

|

Éléments de réflexion intervenant dans l’analyse économique

Les enseignements relatifs aux activités de lutte contre le saturnisme fournissent des éléments de réflexion de nature pratique autour du concept de biais de sélection, et de nature plus générale en justifiant la place centrale de l’individu et du logement insalubre au cœur du dispositif.

Campagnes de dépistage ponctuelles et biais de sélection

L’analyse du tableau de prévalence de Bretin (2007 ), qui rassemble les résultats d’études de prévalence en France depuis 1979, apporte des enseignements intéressants sur les trois modes de dépistage (hors campagnes sur sites industriels) déjà distingués dans le calcul des coûts :

), qui rassemble les résultats d’études de prévalence en France depuis 1979, apporte des enseignements intéressants sur les trois modes de dépistage (hors campagnes sur sites industriels) déjà distingués dans le calcul des coûts :

), qui rassemble les résultats d’études de prévalence en France depuis 1979, apporte des enseignements intéressants sur les trois modes de dépistage (hors campagnes sur sites industriels) déjà distingués dans le calcul des coûts :

), qui rassemble les résultats d’études de prévalence en France depuis 1979, apporte des enseignements intéressants sur les trois modes de dépistage (hors campagnes sur sites industriels) déjà distingués dans le calcul des coûts :

• le dépistage systématique (essentiellement par les PMI), fondé sur le repérage de facteurs de risque, pour lequel la prescription d’une plombémie est généralement suivie. Il conduit à un pourcentage de plombémies >100 µg/l compris entre 25 % (1995) et 6,5 % (2004) selon l’InVS (2005 , 2006

, 2006 ), voire 60 % à la fin des années 1980 pour d’excellents ciblages ;

), voire 60 % à la fin des années 1980 pour d’excellents ciblages ;

, 2006

, 2006 ), voire 60 % à la fin des années 1980 pour d’excellents ciblages ;

), voire 60 % à la fin des années 1980 pour d’excellents ciblages ;

• le dépistage en tout-venant (visite aux urgences par exemple), qui conduit généralement à un pourcentage de plombémies >100 µg/l compris entre 1 % et 2 % ;

• le dépistage mené lors de campagnes fondées sur des facteurs de risque (hors industriel), de type « coup de sonde » ou suite à l’observation d’un cas isolé d’intoxication.

Pour ce dernier mode de dépistage, la lecture du tableau de prévalence fait état de « pertes » à différents niveaux : retour des questionnaires, facteurs de risque non ou mal renseignés, plombémies prescrites mais non effectivement réalisées… Ces pertes représentent entre 10 % et 60 % de la population ciblée initialement, avec une moyenne par étude de 35 % sur la base de 16 études. En comparaison des deux autres modes de dépistage, ces campagnes conduisent à des pourcentages de plombémies >100 µg/l beaucoup plus faibles, voire parfois nul.

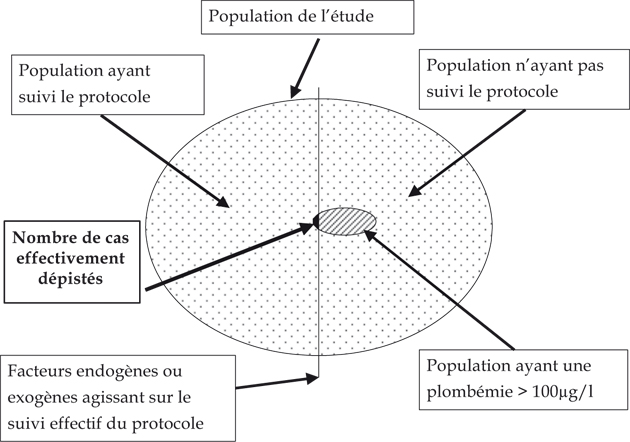

Ceci évoque la possible existence d’un biais d’auto-sélection : les individus qui ne répondent pas ou mal au questionnaire, ou qui ne font pas effectuer une plombémie pourtant prescrite sur la base du questionnaire d’évaluation des risques, possèderaient une plus forte probabilité de vivre dans un endroit et/ou d’avoir des comportements à risque, donc une plus forte probabilité d’avoir un niveau de plombémie élevé. En conséquence, si les caractéristiques qui sous-tendent les facteurs de risques agissant sur une plombémie élevée recouvraient fortement celles qui « expliqueraient » l’autodétermination à ne pas suivre le protocole de dépistage jusqu’à son terme, la population à risque pourrait être la population la moins dépistée. De telles caractéristiques peuvent par exemple être la nationalité des parents (notamment ceux maîtrisant mal la langue française), comme indicateur des conditions de vie, d’habitat et de pauvreté, qui semble fortement reliée aux plombémies élevées (InVS, 2006 ).

).

).

).La figure 18.1 illustre ce point de façon simplifiée, et représente la répartition d’une population étudiée par une campagne de dépistage en deux parties : l’une ayant suivi le protocole de dépistage jusqu’à la mesure de la plombémie lorsqu’elle est prescrite, l’autre n’ayant pas suivi le protocole jusqu’à son terme. Cette répartition n’est pas aléatoire, mais relève de facteurs endogènes à la population. Ainsi, si ces facteurs sont positivement corrélés avec la probabilité d’une plombémie élevée chez les enfants, le nombre de cas dépistés ne représente sans doute pas correctement la prévalence réelle de la plombémie dans l’ensemble de la population étudiée.

Explorer cette piste requiert d’étudier si les caractéristiques des individus ayant accepté une plombémie prescrite diffèrent de celles des individus ayant refusé ou n’ayant pas rempli (ou mal rempli) les questionnaires d’évaluation des risques. Une mesure non biaisée de la prévalence dans une population nécessite de la convaincre à suivre le protocole, et notamment à effectuer un prélèvement lorsqu’il lui a été prescrit.

Approche intégrée du saturnisme via l’habitat insalubre

Le saturnisme semble essentiellement associé à un problème de logement insalubre dont il est un indicateur au sens technique, mais aussi une manifestation. Dès lors, peut-on envisager de traiter le problème du saturnisme dans un cadre plus large qui serait celui de l’insalubrité prise dans son ensemble ? Ceci permettrait de traiter conjointement les bénéfices généralement attribués à la soustraction d’un enfant à un niveau de plombémie environnemental élevé de ceux à attendre de sa soustraction à des conditions de vie liées à un logement insalubre et/ou surpeuplé.

La peinture au plomb a été utilisée jusqu’en 1948 en France, et l’expertise Inserm (1999 ) considérait qu’environ 1,7 millions logements locatifs privés (dont environ 700 000 en Île-de-France) constituaient le parc immobilier à risque. Avec un critère légèrement différent, le rapport InVS (2006

) considérait qu’environ 1,7 millions logements locatifs privés (dont environ 700 000 en Île-de-France) constituaient le parc immobilier à risque. Avec un critère légèrement différent, le rapport InVS (2006 ) évalue à 2,7 millions (dont 300 000 en Île-de-France) le nombre de logements d’avant 1948 sans confort au sens de l’Insee et susceptibles de contenir du plomb. Le défi consiste à détecter parmi ces logements potentiellement à risque, ceux dont les peintures sont détériorées, afin de les traiter en priorité.

) évalue à 2,7 millions (dont 300 000 en Île-de-France) le nombre de logements d’avant 1948 sans confort au sens de l’Insee et susceptibles de contenir du plomb. Le défi consiste à détecter parmi ces logements potentiellement à risque, ceux dont les peintures sont détériorées, afin de les traiter en priorité.

) considérait qu’environ 1,7 millions logements locatifs privés (dont environ 700 000 en Île-de-France) constituaient le parc immobilier à risque. Avec un critère légèrement différent, le rapport InVS (2006

) considérait qu’environ 1,7 millions logements locatifs privés (dont environ 700 000 en Île-de-France) constituaient le parc immobilier à risque. Avec un critère légèrement différent, le rapport InVS (2006 ) évalue à 2,7 millions (dont 300 000 en Île-de-France) le nombre de logements d’avant 1948 sans confort au sens de l’Insee et susceptibles de contenir du plomb. Le défi consiste à détecter parmi ces logements potentiellement à risque, ceux dont les peintures sont détériorées, afin de les traiter en priorité.

) évalue à 2,7 millions (dont 300 000 en Île-de-France) le nombre de logements d’avant 1948 sans confort au sens de l’Insee et susceptibles de contenir du plomb. Le défi consiste à détecter parmi ces logements potentiellement à risque, ceux dont les peintures sont détériorées, afin de les traiter en priorité.En adaptant les interventions en fonction du degré de dégradation (travaux d’urgence, travaux palliatifs, éradication complète, voir les indications sur les coûts dans le tableau 18.I ), il est possible de limiter l’accès au plomb dans un plus grand nombre d’appartements pour un coût donné, ce qui s’apparente à un critère d’efficacité économique. Toutefois, l’accès au plomb n’est définitivement supprimé que pour les travaux d’éradication complète (voir Brown, 2002

), il est possible de limiter l’accès au plomb dans un plus grand nombre d’appartements pour un coût donné, ce qui s’apparente à un critère d’efficacité économique. Toutefois, l’accès au plomb n’est définitivement supprimé que pour les travaux d’éradication complète (voir Brown, 2002 , pour une analyse coût-bénéfice d’un renforcement de la législation en matière d’habitat). Les logements n’en ayant pas bénéficié nécessitent un suivi régulier (en particulier lorsque des enfants y résident ou doivent y résider) que l’on ne peut a priori garantir que si les logements concernés relèvent du secteur public/social. Ainsi, des adresses connues pour présenter du plomb accessible sont-elles régulièrement le lieu d’intoxications, soit du fait d’une faille juridique (propriétaire défaillant ou disparu, logement non habité par des enfants au moment de la détection du plomb dans l’habitat), soit parce que les travaux palliatifs ne sont plus efficaces après quelques années.

, pour une analyse coût-bénéfice d’un renforcement de la législation en matière d’habitat). Les logements n’en ayant pas bénéficié nécessitent un suivi régulier (en particulier lorsque des enfants y résident ou doivent y résider) que l’on ne peut a priori garantir que si les logements concernés relèvent du secteur public/social. Ainsi, des adresses connues pour présenter du plomb accessible sont-elles régulièrement le lieu d’intoxications, soit du fait d’une faille juridique (propriétaire défaillant ou disparu, logement non habité par des enfants au moment de la détection du plomb dans l’habitat), soit parce que les travaux palliatifs ne sont plus efficaces après quelques années.

), il est possible de limiter l’accès au plomb dans un plus grand nombre d’appartements pour un coût donné, ce qui s’apparente à un critère d’efficacité économique. Toutefois, l’accès au plomb n’est définitivement supprimé que pour les travaux d’éradication complète (voir Brown, 2002

), il est possible de limiter l’accès au plomb dans un plus grand nombre d’appartements pour un coût donné, ce qui s’apparente à un critère d’efficacité économique. Toutefois, l’accès au plomb n’est définitivement supprimé que pour les travaux d’éradication complète (voir Brown, 2002 , pour une analyse coût-bénéfice d’un renforcement de la législation en matière d’habitat). Les logements n’en ayant pas bénéficié nécessitent un suivi régulier (en particulier lorsque des enfants y résident ou doivent y résider) que l’on ne peut a priori garantir que si les logements concernés relèvent du secteur public/social. Ainsi, des adresses connues pour présenter du plomb accessible sont-elles régulièrement le lieu d’intoxications, soit du fait d’une faille juridique (propriétaire défaillant ou disparu, logement non habité par des enfants au moment de la détection du plomb dans l’habitat), soit parce que les travaux palliatifs ne sont plus efficaces après quelques années.

, pour une analyse coût-bénéfice d’un renforcement de la législation en matière d’habitat). Les logements n’en ayant pas bénéficié nécessitent un suivi régulier (en particulier lorsque des enfants y résident ou doivent y résider) que l’on ne peut a priori garantir que si les logements concernés relèvent du secteur public/social. Ainsi, des adresses connues pour présenter du plomb accessible sont-elles régulièrement le lieu d’intoxications, soit du fait d’une faille juridique (propriétaire défaillant ou disparu, logement non habité par des enfants au moment de la détection du plomb dans l’habitat), soit parce que les travaux palliatifs ne sont plus efficaces après quelques années.Ces travaux de réhabilitation/élimination/recouvrement doivent s’accompagner d’une sensibilisation de la population. Des études américaines (Farfel et Quinn, 1994 ; Elder, 1997

; Elder, 1997 ; par exemple) soulignent même l’intérêt d’impliquer les membres des communautés défavorisées touchées pour les former à ces travaux et permettre une prévention pérenne au sein de ces communautés. L’efficacité d’interventions éducatives à domicile auprès des familles en termes de diminution de la plombémie (comparée à un groupe témoin) a été constatée dans MHD-CLPPP (1995

; par exemple) soulignent même l’intérêt d’impliquer les membres des communautés défavorisées touchées pour les former à ces travaux et permettre une prévention pérenne au sein de ces communautés. L’efficacité d’interventions éducatives à domicile auprès des familles en termes de diminution de la plombémie (comparée à un groupe témoin) a été constatée dans MHD-CLPPP (1995 ), pour un coût de l’intervention très modique (100 $). De même, les possibilités de relogement pendant les travaux, sous la forme de logements publics pouvant être occupés le temps nécessaire (quelques semaines à quelques mois), est à envisager dans la mesure où la décontamination doit être effectuée dans des conditions garantissant la sécurité des occupants, faute de quoi elle peut conduire à une plombémie plus élevée encore (intoxication aiguë), et à des coûts considérables. Jacobs et coll. (2003

), pour un coût de l’intervention très modique (100 $). De même, les possibilités de relogement pendant les travaux, sous la forme de logements publics pouvant être occupés le temps nécessaire (quelques semaines à quelques mois), est à envisager dans la mesure où la décontamination doit être effectuée dans des conditions garantissant la sécurité des occupants, faute de quoi elle peut conduire à une plombémie plus élevée encore (intoxication aiguë), et à des coûts considérables. Jacobs et coll. (2003 ) ont étudié ainsi le cas d’une décontamination effectuée dans des conditions inadaptées, ayant entraîné un coût total de décontamination de 195 000 $ alors que l’adoption d’un procédé adapté n’aurait renchéri que de 1 000 $ (soit 6,5 %) le coût initial de la décontamination.

) ont étudié ainsi le cas d’une décontamination effectuée dans des conditions inadaptées, ayant entraîné un coût total de décontamination de 195 000 $ alors que l’adoption d’un procédé adapté n’aurait renchéri que de 1 000 $ (soit 6,5 %) le coût initial de la décontamination.

; Elder, 1997

; Elder, 1997 ; par exemple) soulignent même l’intérêt d’impliquer les membres des communautés défavorisées touchées pour les former à ces travaux et permettre une prévention pérenne au sein de ces communautés. L’efficacité d’interventions éducatives à domicile auprès des familles en termes de diminution de la plombémie (comparée à un groupe témoin) a été constatée dans MHD-CLPPP (1995

; par exemple) soulignent même l’intérêt d’impliquer les membres des communautés défavorisées touchées pour les former à ces travaux et permettre une prévention pérenne au sein de ces communautés. L’efficacité d’interventions éducatives à domicile auprès des familles en termes de diminution de la plombémie (comparée à un groupe témoin) a été constatée dans MHD-CLPPP (1995 ), pour un coût de l’intervention très modique (100 $). De même, les possibilités de relogement pendant les travaux, sous la forme de logements publics pouvant être occupés le temps nécessaire (quelques semaines à quelques mois), est à envisager dans la mesure où la décontamination doit être effectuée dans des conditions garantissant la sécurité des occupants, faute de quoi elle peut conduire à une plombémie plus élevée encore (intoxication aiguë), et à des coûts considérables. Jacobs et coll. (2003

), pour un coût de l’intervention très modique (100 $). De même, les possibilités de relogement pendant les travaux, sous la forme de logements publics pouvant être occupés le temps nécessaire (quelques semaines à quelques mois), est à envisager dans la mesure où la décontamination doit être effectuée dans des conditions garantissant la sécurité des occupants, faute de quoi elle peut conduire à une plombémie plus élevée encore (intoxication aiguë), et à des coûts considérables. Jacobs et coll. (2003 ) ont étudié ainsi le cas d’une décontamination effectuée dans des conditions inadaptées, ayant entraîné un coût total de décontamination de 195 000 $ alors que l’adoption d’un procédé adapté n’aurait renchéri que de 1 000 $ (soit 6,5 %) le coût initial de la décontamination.

) ont étudié ainsi le cas d’une décontamination effectuée dans des conditions inadaptées, ayant entraîné un coût total de décontamination de 195 000 $ alors que l’adoption d’un procédé adapté n’aurait renchéri que de 1 000 $ (soit 6,5 %) le coût initial de la décontamination.Enfin, l’idéal, tant sur le plan sanitaire qu’économique, serait bien entendu une politique de prévention primaire dans laquelle l’intervention et la suppression du risque d’accès au plomb pour le jeune enfant s’effectueraient avant que celui-ci ne soit en contact avec le plomb comme le proposait la stratégie de dépistage (repérage de facteurs de risque d’exposition pour le futur enfant) dite « femme enceinte », suggérée dans l’expertise Inserm (1999 ) mais jugée inapplicable sur le terrain. Seul ce type de politique garantit que les bénéfices sanitaires associés à une réduction de la plombémie seront réellement obtenus. La prévention primaire visant un enfant à naître semblant très difficilement envisageable par une entrée logement, l’est-elle éventuellement par une entrée « nationalité ou origine des parents » ? En effet, les populations les plus à risque sont également les moins bien insérées dans un système susceptible de les repérer (population étrangère, ne parlant pas ou mal le français, éventuellement en situation irrégulière, ne comprenant peut-être pas la nécessité d’un dépistage pour une affection qui ne présente généralement pas de symptômes).

) mais jugée inapplicable sur le terrain. Seul ce type de politique garantit que les bénéfices sanitaires associés à une réduction de la plombémie seront réellement obtenus. La prévention primaire visant un enfant à naître semblant très difficilement envisageable par une entrée logement, l’est-elle éventuellement par une entrée « nationalité ou origine des parents » ? En effet, les populations les plus à risque sont également les moins bien insérées dans un système susceptible de les repérer (population étrangère, ne parlant pas ou mal le français, éventuellement en situation irrégulière, ne comprenant peut-être pas la nécessité d’un dépistage pour une affection qui ne présente généralement pas de symptômes).

) mais jugée inapplicable sur le terrain. Seul ce type de politique garantit que les bénéfices sanitaires associés à une réduction de la plombémie seront réellement obtenus. La prévention primaire visant un enfant à naître semblant très difficilement envisageable par une entrée logement, l’est-elle éventuellement par une entrée « nationalité ou origine des parents » ? En effet, les populations les plus à risque sont également les moins bien insérées dans un système susceptible de les repérer (population étrangère, ne parlant pas ou mal le français, éventuellement en situation irrégulière, ne comprenant peut-être pas la nécessité d’un dépistage pour une affection qui ne présente généralement pas de symptômes).

) mais jugée inapplicable sur le terrain. Seul ce type de politique garantit que les bénéfices sanitaires associés à une réduction de la plombémie seront réellement obtenus. La prévention primaire visant un enfant à naître semblant très difficilement envisageable par une entrée logement, l’est-elle éventuellement par une entrée « nationalité ou origine des parents » ? En effet, les populations les plus à risque sont également les moins bien insérées dans un système susceptible de les repérer (population étrangère, ne parlant pas ou mal le français, éventuellement en situation irrégulière, ne comprenant peut-être pas la nécessité d’un dépistage pour une affection qui ne présente généralement pas de symptômes).Exposition individuelle et éthique

La suppression du plomb dans l’essence et la diminution consécutive des apports atmosphériques d’une part, la décrue estimée des apports hydriques et alimentaires d’autre part, ont considérablement réduit les sources de fonds responsables des niveaux moyens de plombémie observés dans le passé (88,2 % des enfants américains de 1 à 5 ans de l’enquête Nhanes II (1976-1980) avaient une plombémie >100 µg/l contre 1,6 % en 1999-2002).

Les sources sont maintenant essentiellement locales :

• sources industrielles d’émissions actuelles ou passées (usines raffinant le plomb ou le transformant, recyclage des déchets, décharges…) et intoxications liées à la profession des parents (industries précitées, potiers, verriers…), pour lesquelles des moyens de repérage existent ;

• sources liées à l’habitat (principalement les logements dégradés contenant de la peinture au plomb) qui constituent la source principale de contamination.

Par conséquent, les teneurs en plomb les plus élevées se trouvent dans les zones urbaines d’habitat ancien dégradé. Les populations défavorisées, en particulier de revenu faible et de nationalité étrangère puisqu’elles résident dans un habitat en moyenne plus ancien et plus dégradé, et parce qu’elles sont en majorité en location et que les propriétaires effectuent moins souvent les travaux d’entretien nécessaires, se trouvent alors plus exposées (80 % des plombémies >100 µg/l concernent des enfants dont les parents sont de nationalité étrangère ; InVS, 2006 ).

).

).

).D’un point de vue économique, il semble que l’angle d’analyse à privilégier dans le traitement du saturnisme soit par conséquent celui de l’individu plutôt que de la collectivité. En effet, les limites d’un raisonnement au niveau agrégé apparaissent rapidement quand les effets sanitaires de politiques de lutte contre le saturnisme sont mis en perspective. Reprenons ainsi l’étude de Grosse et coll. (2002 ), qui chiffrait à 213 milliards de $ les seuls gains de revenus associés à l’augmentation du QI liée à la baisse de la plombémie dans la population américaine entre 1976 et 1999. Si l’on y ajoute les dépenses médicales, coûts d’éducation spécialisée et décès supplémentaires liés à l’hypertension qui seraient évités par cette baisse de la plombémie, et qui représentent une somme équivalente (cf. expertise collective Inserm, 1999, fondée sur la littérature épidémiologique), nous aboutissons à un bénéfice sanitaire annuel de 400 milliards de $. Sur ces bases, une application abrupte de l’analyse coût-bénéfice en 1976 aurait recommandé d’engager jusqu’à 400 milliards de $ par an dans une politique qui aurait garanti une réduction rapide de la moyenne des plombémies de 150 µg/l.

), qui chiffrait à 213 milliards de $ les seuls gains de revenus associés à l’augmentation du QI liée à la baisse de la plombémie dans la population américaine entre 1976 et 1999. Si l’on y ajoute les dépenses médicales, coûts d’éducation spécialisée et décès supplémentaires liés à l’hypertension qui seraient évités par cette baisse de la plombémie, et qui représentent une somme équivalente (cf. expertise collective Inserm, 1999, fondée sur la littérature épidémiologique), nous aboutissons à un bénéfice sanitaire annuel de 400 milliards de $. Sur ces bases, une application abrupte de l’analyse coût-bénéfice en 1976 aurait recommandé d’engager jusqu’à 400 milliards de $ par an dans une politique qui aurait garanti une réduction rapide de la moyenne des plombémies de 150 µg/l.

), qui chiffrait à 213 milliards de $ les seuls gains de revenus associés à l’augmentation du QI liée à la baisse de la plombémie dans la population américaine entre 1976 et 1999. Si l’on y ajoute les dépenses médicales, coûts d’éducation spécialisée et décès supplémentaires liés à l’hypertension qui seraient évités par cette baisse de la plombémie, et qui représentent une somme équivalente (cf. expertise collective Inserm, 1999, fondée sur la littérature épidémiologique), nous aboutissons à un bénéfice sanitaire annuel de 400 milliards de $. Sur ces bases, une application abrupte de l’analyse coût-bénéfice en 1976 aurait recommandé d’engager jusqu’à 400 milliards de $ par an dans une politique qui aurait garanti une réduction rapide de la moyenne des plombémies de 150 µg/l.

), qui chiffrait à 213 milliards de $ les seuls gains de revenus associés à l’augmentation du QI liée à la baisse de la plombémie dans la population américaine entre 1976 et 1999. Si l’on y ajoute les dépenses médicales, coûts d’éducation spécialisée et décès supplémentaires liés à l’hypertension qui seraient évités par cette baisse de la plombémie, et qui représentent une somme équivalente (cf. expertise collective Inserm, 1999, fondée sur la littérature épidémiologique), nous aboutissons à un bénéfice sanitaire annuel de 400 milliards de $. Sur ces bases, une application abrupte de l’analyse coût-bénéfice en 1976 aurait recommandé d’engager jusqu’à 400 milliards de $ par an dans une politique qui aurait garanti une réduction rapide de la moyenne des plombémies de 150 µg/l.La démesure de ce chiffre vient essentiellement, pour ne s’intéresser qu’aux deux postes qui le composent à 90 % :

• de ce que les gains en termes de revenus sont hypothétiques puisque l’activité économique d’un pays n’est que marginalement affectée par une baisse limitée du QI dans sa population ;

• de ce que les décès attribués à l’hypertension ne mesurent en fait qu’un degré de prématurité conférant à leur valorisation économique un statut particulier, par ailleurs source de débats et de controverses au sein des économistes.

En revanche, il ne faut pas oublier qu’une fonction de choix social collectif du type coût-bénéfice, ne renseigne pas sur les inégalités sous-jacentes au sein de la population. Il revient donc à un État responsable et soucieux d’équité de garantir à chacun des opportunités d’éducation, de vie et de santé égales. Si celles-ci sont affectées par une exposition au plomb, il doit chercher à réduire l’exposition de la population, d’autant plus si elle constitue sa part la plus vulnérable, la plus pauvre et vivant dans les moins bonnes conditions, et donc la plus fragile.

Finalement, la lutte contre le saturnisme n’est pas la seule voie vers l’équité (en termes sanitaire ou d’éducation). Puisque la plombémie moyenne de la population semble suivre une tendance durable à la baisse, il convient de veiller à ce qu’une partie des ressources consacrées à cette lutte ne puisse tendre plus efficacement vers cette équité en étant affectée au cadre plus large de la lutte contre l’habitat insalubre, ou plus généralement encore, vers d’autres politiques sanitaires ou éducatives. Une analyse spécifique s’appuyant sur les données de la future enquête de prévalence saturnisme devrait pouvoir apporter des éléments de réponse plus précis.

En conclusion, la baisse apparente de la prévalence du saturnisme infantile depuis une vingtaine d’années et la domination très nette du logement comme source principale d’intoxication font des stratégies de dépistage ciblées les approches économiquement les plus efficaces. Lors de leur mise en place, il convient de veiller à ce que l’ensemble de la population ciblée soit effectivement prélevé, sans déperdition au cours de la campagne, et qu’une réponse adéquate soit apportée aux intoxications éventuelles. Par ailleurs, les principaux effets sanitaires semblant non réversibles, les stratégies de prévention universelle sont à privilégier puisqu’elles seules garantissent la suppression effective de ces effets. Ceci plaide pour un traitement du saturnisme intégré à celui de l’habitat insalubre et appréhendé par l’angle de l’éthique individuelle.

Bibliographie

[1] ageron c. Le plomb dans l’habitat ancien : comparaison des techniques de neutra-lisation. Études de leur mise en œuvre, Mémoire de fin d’études Formation Ingénieur du Génie Sanitaire.

ENSP. 1995;

[2] bretin p. Enquêtes de prévalence et campagnes de dépistage du saturnisme infantile en France.

Janvier 2007;

InVS : 9pp.

[3] brown mj. Costs and benefits of enforcing policies to prevent childhood poisoning.

Medical Decision Making. 2002;

22:482- 492

[4] campbell jr, paris m, schaffer sj. A comparison of screening strategies for elevated blood lead levels.

Arch Pediatr Adolesc Med. 1996;

150:1205- 1208

[5]cire centre-est. Évaluation méthodologique de la campagne de dépistage du saturnisme en Haute-Saône.

2004;

19pp.

[6]committee on environmental health. Lead exposure in children: prevention, detection, and management.

Pediatrics. 2005;

116:10361046

[7] dalton ma, sargent jd, stukel ta. Utility of a risk assessment questionnaire in identifying children with lead exposure.

Arch Pediatr Adolesc Med. 1996;

150:197- 202

[8] dignam ta, evens a, eduardo e, ramirez sm, caldwell kl, et coll.. High-intensity targeted screening for elevated blood lead levels among children in 2 inner-city chicago communities.

American Journal of Public Health. 2004;

94:1945- 1951

[9] elder mj. The process of community involvement-a case study: the Bartlesville, Oklahoma, Lead project.

Toxicology & Industrial Health. 1997;

13:395- 400

[10] farfel mr, quinn r. A lead-safe family shelter in an urban minority community.

Am J Public Health. 1994;

84:1338- 1339

[11] france ek, gitterman ba, melinkovich p, wright ra. The accuracy of a lead questionnaire in predicting elevated pediatric blood lead levels.

Arch Pediatric Adolesc Med. 1996;

150:958- 963

[12] gellert ga, wagner ga, maxwell rm, moore d, foster l. Lead poisoning among low-income children in Orange County, California. A need for regionally differentiated policy.

JAMA. 1993;

270:69- 71

[13] glotzer de, bauchner h, freedberg ka, palfrey s. Screening for childhood lead poisoning: a cost-minimization analysis.

Am J Public Health. 1994;

84:110- 112

[14] grosse sd, matte td, schwartz j, jackson rj. Economic gains resulting from the reduction in children’s exposure to lead in the united states.

Environ Health Perspect. 2002;

110:563- 569

[15]igas (inspection générale des affaires sociales).Lutte contre le saturnisme infantile lié à l’habitat indigne. Analyse du dispositif dans trois départements d’Île-de-France. Rapport n°2004-034;

mars 2004;

160pp.

[16]inserm (institut national de la santé et de la recherche médicale). Plomb dans l’environnement. Quels risques pour la santé ? Collection Expertise collective.

Éditions Inserm;

1999;

[17]invs (institut national de veille sanitaire). Données synthétiques sur l’activité de dépistage du saturnisme de l’enfant en France de 1995 à 2003.

Décembre 2005;

2pp.

[18]invs (institut national de veille sanitaire). Dépistage du saturnisme de l’enfant en France de 1995 à 2002.

Juin 2006;

55pp.

[19] jacobs de, mielke h, pavur n. The high cost of improper removal of lead-based paint from housing: a case report.

Environ Health Perspect. 2003;

111:185- 186

[20] kemper ar, bordley wc, downs sm. Cost-effectiveness analysis of lead poisoning screening strategies following the 1997 guidelines of the Centers for Disease Control and Prevention.

Arch Pediatr Adolesc Med. 1998;

152:1202- 1208

[21] korfmacher ks. Long-term costs of lead poisoning: how much can New York save by stopping lead. (disponible le 09 octobre 2007 à www.sehn.org/tccpdf/lead%20costs%20NY.pdf), University of Rochester, Environmental Health Sciences Center.

. 2003;

[22] landrigan pj, schechter cb, lipton km, fahs mc, schwartz j. Environmental Pollutants and disease in american children: estimates of morbidity, mortality, and costs for lead poisoning, asthma, cancer, and developmental disabilities.

Environmental Health Perspectives. 2002;

110:721- 728

[23] mclaine p, shields w, farfel m, chisolm jr jj, dixon s. A Coordinated relocation strategy for enhancing case management of lead poisoned children: Outcomes and costs.

Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine. 2006;

83:111- 128

[24]mhd-clppp (milwaukee health department-childhood lead poisoning prevention program). A retrospective examination of in-home educational visits to reduce childhood lead levels and lead hazard reduction techniques.

1995;

[25] needleman hl, riess ja, tobin mj, biesecker ge. Bone lead levels and delinquent behavior.

JAMA. 1996;

275:363- 369

[26] needleman hl, mcfarland c, ness rb, fienberg se, tobin mj. Bone lead levels in adjudicated delinquents. A case control study.

Neurotoxicol Teratol. 2002;

24:711- 717

[27] pantell rh, takayama ji, newman tb. Costs and benefits of lead screening.

JAMA. 1993;

270:2054- 2055

[28] rolnick sj, nordin j, cherney lm. A comparison of costs of universal versus targeted lead screening for young children.

Environ Res Sec A. 1999;

80:84- 91

[29] salkever ds. Updated estimates of earnings benefits from reduced exposure of children to environmental lead.

Environ Res. 1995;

70:1- 6

[30] stefanak m, diorio j, frisch l. Cost of Child Lead Poisoning to Taxpayers in Mahoning County.

Ohio Public Health Reports. 2005;

120:311- 315

→ Aller vers SYNTHESE