2008

8-

Bilan des activités de dépistage en France

La France a mis en place un dispositif de mesure des activités de dépistage et de suivi du saturnisme de l’enfant qui semble n’exister ailleurs qu’aux États-Unis (où une partie des États transmettent au CDC des données concernant les plombémies réalisées chez des enfants) (Meyer et coll., 2003

;

Centers for Disease Control and Prevention, 2005

). Cet outil permet d’avoir une vision assez précise de la répartition spatiotemporelle du dépistage, des médecins prescripteurs, des caractéristiques des enfants dépistés, des résultats du dépistage et de la façon dont les enfants sont suivis. La connaissance de l’activité de dépistage est importante pour interpréter le nombre et la répartition des cas, puisque les signes cliniques du saturnisme de l’enfant ne sont pas spécifiques et que les cas ne peuvent être connus qu’à la suite d’un dosage de plombémie.

Sources d’information

Très tôt, les acteurs de la lutte contre le saturnisme ont ressenti le besoin de disposer d’un outil de mesure de l’activité de dépistage. Dès 1992, un système d’enregistrement d’informations à l’occasion de la prescription de chaque plombémie était mis en place en Île-de-France sous l’égide de la Drass et du Centre antipoison (CAP) de Paris. En 1995, ce système était élargi à la France entière par la DGS, avec un pilotage conjoint du Réseau national de santé publique (RNSP) et du CAP de Paris. En 2004 entrait en fonctionnement la notification à l’InVS (ex RNSP) des cas de saturnisme reçus par les Ddass au titre de la déclaration obligatoire ; le système de surveillance des plombémies intégrait alors cette source complémentaire de données ; le pilotage de l’ensemble du dispositif était confié à l’InVS.

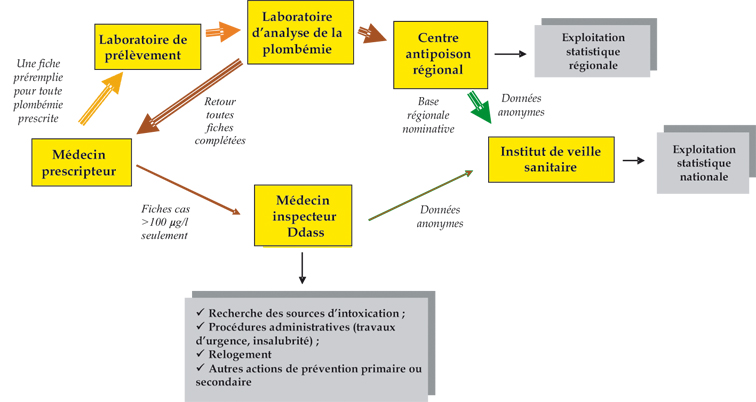

Le schéma suivant illustre le fonctionnement actuel du système (figure 8.1). L’InVS gère les doublons pour les cas grâce à un système d’anonymisation identique entre les Ddass et les CAP.

Ce dispositif repose sur la fiche de surveillance qui n’est pas toujours remplie lors de la prescription de la plombémie, soit par méconnaissance du dispositif, soit parce qu’elle représente un surcroît de travail selon les médecins prescripteurs. Il a donc été demandé aux laboratoires d’analyse de la plombémie de fournir aux centres antipoison les listes des plombémies réalisées chez les personnes mineures. Les centres antipoison peuvent ainsi compléter leurs bases de données, en interrogeant a posteriori les prescripteurs. L’exhaustivité du système a été évaluée par l’InVS respectivement à 69 %, 70 % et 82 % sur les années 2000, 2001 et 2002 par une enquête auprès des laboratoires. Une autre enquête a permis de l’estimer à 81 % en 2003 et 90 % en 2004

1

Rapport InVS en cours de rédaction.

.

Les données globales concernant l’activité de dépistage en France sont issues de cet outil. Des rapports ont été réalisés par l’InVS à partir de la base de données nationale (Bretin et coll., 2004

; InVS, 2006a

et b

) et par les acteurs locaux à partir d’extractions anonymes de la base des centres antipoison (Cire, 2004

; Coordination de toxicovigilance de l’Est, 2000

; Mathieu-Nolf, 2003

).

Il existe par ailleurs une importante littérature grise qui présente les méthodes et résultats d’actions de dépistage. Ces documents ont été listés par l’InVS dans le rapport national concernant la période 1995-2002 (InVS, 2006b

).

Évolution temporelle du dépistage

Les tableaux et figures ci-après sont issus des données enregistrées par le système national de surveillance des plombémies de l’enfant (SNSPE)

2

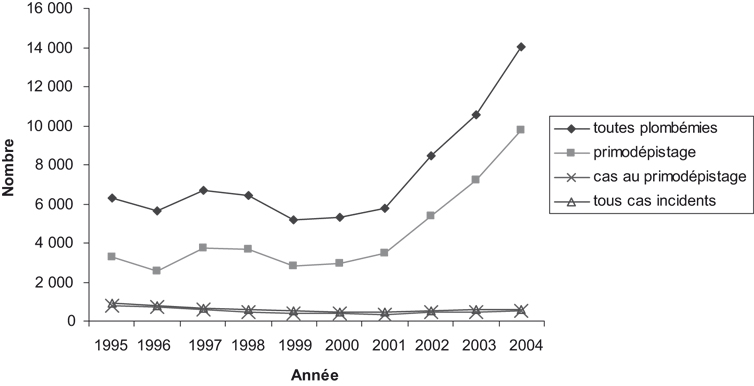

. L’activité de dépistage du saturnisme de l’enfant, relativement stable de 1995 à 2001, a nettement augmenté à partir de l’année 2002 (figure 8.2). Le nombre annuel d’enfants de moins de 18 ans bénéficiant d’une première plombémie (primodépistage) a plus que doublé entre 1995 et 2004 (tableau 8.I). Le nombre total de plombémies réalisées chez des enfants (primodépistage et suivi) a également progressé de 80 %. Une telle progression n’est liée que de façon marginale à l’amélioration de l’exhaustivité du système de surveillance. Il s’agit bien d’une forte augmentation de l’activité de dépistage.

Le nombre de cas incidents

3

Les cas incidents sont les nouveaux cas diagnostiqués dans l’année. Il s’agit d’enfants dont la plombémie dépasse 100 µg/l pour la première fois, que ce soit lors de la première plombémie ou lors d’une plombémie réitérée pour un enfant ayant des facteurs de risque.

a diminué entre 1995 (909 cas) et 1998 (561 cas) puis est resté relativement stable. Il était de 590 cas en 2004.

Tableau 8.I Évolution dans le temps de l’activité de dépistage, du rendement du dépistage et du nombre de cas incidents de saturnisme en France (d’après SNSPE, InVS)

| |

1995

|

1996

|

1997

|

1998

|

1999

|

2000

|

2001

|

2002

|

2003

|

2004

|

|

Nombre total de plombémies (primodépistage et suivi)

|

6 276

|

5 621

|

6 709

|

6 451

|

5 55

|

5 317

|

5 755

|

8 459

|

10 569

|

14 012

|

|

Nombre de plombémies de primodépistage

|

3 288

|

2 570

|

3 728

|

3 688

|

2 801

|

2 934

|

3 503

|

5 404

|

7 192

|

9 802

|

|

Nombre ≥100 μg/l au primodépistage

|

798

|

693

|

579

|

479

|

422

|

377

|

347

|

452

|

471

|

497

|

|

Rendement du primodépistage (%)

|

24,3

|

27,0

|

15,5

|

13,0

|

15,1

|

12,8

|

9,9

|

8,4

|

6,5

|

5,1

|

|

Nombre de cas diagnostiqués lors d’une plombémie ultérieure au primodépistage

|

111

|

109

|

75

|

82

|

91

|

84

|

82

|

93

|

89

|

93

|

|

Nombre de cas incidents de saturnisme

|

909

|

802

|

654

|

561

|

513

|

461

|

429

|

545

|

560

|

590

|

4

Le rendement du primodépistage (proportion des plombémies de primodépistage ≥100 µg/l) a décru de façon assez constante : il est passé de 24 % en 1995 à 5,1 % en 2004 (figure 8.3). On observe le même phénomène pour les plombémies les plus élevées : les enfants ayant une plombémie au moins égale à 450 µg/l représentaient une proportion de 1,8 % en 1995 et de 0,4 % en 2002

5

Les données portant sur la période 1995-2002 sont issues du rapport de l’InVS (2006b

).

.

La plombémie moyenne des enfants testés pour la première fois a aussi significativement diminué : la moyenne géométrique des plombémies initiales est passée de 60,0 µg/l en 1995 à 36,3 µg/l en 2002 (p<0,0001).

Hétérogénéité géographique du dépistage

L’activité de dépistage présente une grande hétérogénéité géographique. Entre 1995 et 2002, les enfants testés en Île-de-France constituaient 60,7 % de l’ensemble des enfants testés pour la première fois en France. Les enfants testés dans les régions Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais et Lorraine représentaient respectivement 12,6 %, 8,9 % et 4,8 % et l’ensemble des autres régions, 13,0 % de l’ensemble des enfants testés. En 2004, la région Île-de-France représentait 62 % des enfants primodépistés et 69 % du total des plombémies réalisées chez des enfants

6

Données issues du site Internet InVS mai 2007.

.

Sur la période 1995-2002, près de la moitié des tests de dépistage (48,6 %) ont été effectués dans les départements de Paris et de la Seine-Saint-Denis. Les enfants testés résidaient principalement dans quatre communes du département de la Seine-Saint-Denis ou dans les arrondissements de l’est parisien.

La probabilité pour un enfant d’avoir au moins un test de plombémie avant l’âge de 7 ans était ainsi en moyenne en France de 0,6 % sur la période 1995-2002. Elle était de 1,8 % en Île-de-France.

Parmi les enfants ayant une plombémie au moins égale à 100 µg/l, 83,2 % avaient une plombémie inférieure à 250 µg/l, 12,2 % une plombémie comprise entre 250 et 449 µg/l et 4,6 % avaient une plombémie supérieure à 450 µg/l. La grande majorité d’entre eux (67,7 %) résidait en Île-de-France, 17,8 % en Rhône-Alpes et 7,1 % dans le Nord-Pas-de-Calais. Le taux d’incidence moyen annuel était de 5,9 pour 100 000 enfants de moins de 18 ans et variait de 65,5 pour 100 000 pour le département de Paris à 0,1 pour 100 000 pour l’Oise, les Côtes d’Armor, la Seine-Maritime, l’Hérault, le Var, les Alpes-Maritimes et l’Aisne. Pour les enfants de moins de 7 ans, le taux d’incidence moyen annuel était de 17 pour 100 000. Le rendement moyen du dépistage du saturnisme infantile était de 14,4 % pour le premier prélèvement : parmi les enfants testés pour la première fois, 1 sur 7 était atteint. Le rendement moyen allait de 2,0 % ou moins dans les départements lorrains et en Haute-Saône à plus de 20 % dans la Loire, la Gironde et le Rhône. Les départements qui avaient la plus forte activité de dépistage avaient également un rendement moyen plus élevé (tableau 8.II).

Tableau 8.II Rendement du premier test de plombémie selon le nombre d’enfants testés par département entre 1995 et 2002

|

Nombre d’enfants primodépistés par département

|

Nombre de départements

|

Nombre total d’enfants primodépistés

|

Cas de saturnisme

|

Rendement moyen (%)

|

|

>1 000

|

7

|

25 932

|

4 305

|

16,6

|

|

500 à 1 000

|

5

|

3 686

|

425

|

11,5

|

|

250 à 500

|

10

|

3 559

|

244

|

6,9

|

|

100 à 250

|

11

|

2 113

|

156

|

7,4

|

Prescripteurs

De 1995 à 2002, les principaux prescripteurs de plombémies étaient les médecins de la protection maternelle et infantile, mais avec des différences notables selon les régions (tableau 8.III).

Tableau 8.III Prescripteurs de plombémies (d’après SNSPE 1995-2002)

|

Prescripteurs

|

Île-de-France Centre

|

Est

|

Grand Nord

|

Pays de la Loire

|

Rhône-Alpes Auvergne

|

Sud-Est

|

Sud-Ouest

|

Total

|

|

PMI1

|

17 9043

|

107

|

198

|

13

|

1 297

|

271

|

115

|

19 905

|

| |

(82,0)4

|

(5,7)

|

(18,9)

|

(9,3)

|

(52,9)

|

(60,8)

|

(69,7)

|

(71,2)

|

|

Hôpital

|

1 600

|

45

|

227

|

51

|

404

|

139

|

8

|

2 474

|

| |

(7,3)

|

(2,4)

|

(21,6)

|

(36,4)

|

(16,5)

|

(31,2)

|

(4,9)

|

(8,8)

|

|

Généraliste ou

|

922

|

14

|

13

|

25

|

473

|

1

|

5

|

1 453

|

|

pédiatre libéral

|

(4,2)

|

(0,7)

|

(1,2)

|

(17,9)

|

(19,3)

|

(0,2)

|

(3,0)

|

(5,2)

|

|

Autres2

|

1 408

|

1 716

|

612

|

51

|

278

|

35

|

37

|

4 137

|

| |

(6,5)

|

(91,2)

|

(58,3)

|

(36,4)

|

(11,3)

|

(7,9)

|

(22,4)

|

(14,8)

|

|

Total

|

21 834

|

1 882

|

1 050

|

140

|

2 452

|

446

|

165

|

27 969

|

| |

(100)

|

(100)

|

(100)

|

(100)

|

(100)

|

(100)

|

(100)

|

(100)

|

1 Centre de protection maternelle et infantile ; 2 Services de médecine scolaire, centres de médecine préventive, associations ; 3 Nombre de prescripteurs de plombémies ; 4 Pourcentage de prescripteurs de plombémies

Sur l’ensemble de cette période, les médecins libéraux représentaient une part très modeste de l’activité de dépistage. Une évolution récente se dessine toutefois : la part des médecins libéraux dans l’activité de primodépistage qui était de 5 % en 2000 et 2001 est passée à 14 % en 2002, 20 % en 2003 et 2004 et 25 % en 2005

7

Source : InVS, non encore publié.

.

Caractéristiques sociodémographiques des enfants

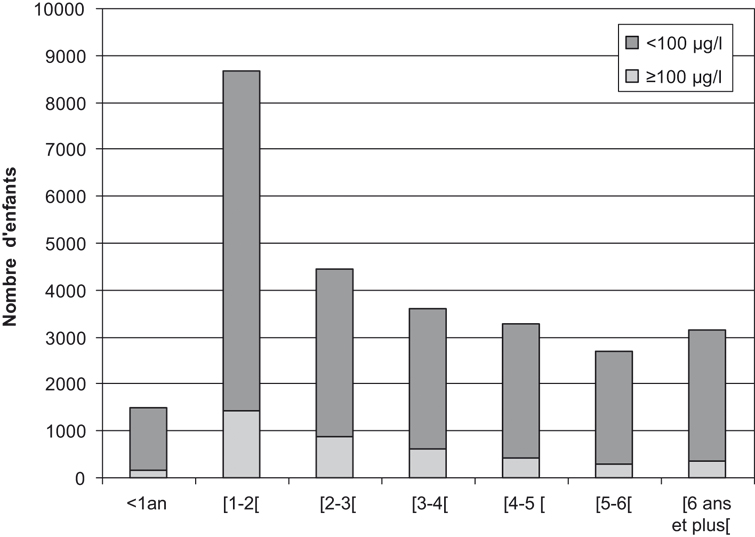

Les garçons testés étaient un peu plus nombreux que les filles (14 877 versus 12 667) sur la période 1995-2002 et le sex-ratio était similaire d’une année à l’autre (p=0,25). L’âge moyen était de 2,9 ans et variait de 2,4 à 3,4 ans selon les années. La très grande majorité des enfants testés (94,4 %) avait moins de 7 ans et près d’un tiers (31,6 %) avait entre 1 et 2 ans.

Les valeurs de plombémie moyenne les plus élevées ont été observées pour les classes d’âge 1-2 ans et 2-3 ans. Cinquante-cinq pour cent (55 %) des enfants dont la plombémie était au moins égale à 100 µg/l avaient entre 1 et 3 ans.

Le tableau 8.IV indique le continent d’origine des parents des enfants testés.

Tableau 8.IV Origine des parents des enfants testés

|

Origine des parents

|

N

|

%

|

|

Origine commune des deux parents

| | |

|

Afrique subsaharienne

|

9 682

|

43,9

|

|

Afrique du Nord et Moyen Orient

|

4 992

|

22,7

|

|

Afrique 1

|

109

|

0,5

|

|

Amérique

|

697

|

3,2

|

|

Asie

|

1 771

|

8,0

|

|

Europe

|

4 584

|

20,8

|

|

Pacifique

|

197

|

0,9

|

|

Total origine commune

|

22 032

|

100,0

|

|

Origine mixte des deux parents

|

969

| |

|

Origine inconnue

|

3 102

| |

|

Non réponse

|

1 866

| |

|

Total

|

27 969

| |

1 Non précisée

Facteurs de risque

Sur la période 1995-2002, le facteur de risque « habitat » était mentionné pour 71 % des enfants testés. Parmi eux, 64 % vivaient dans un habitat ancien (antérieur à 1948) et dégradé, 10 % dans un habitat ancien et récemment réhabilité et 26 % dans un habitat ancien sans notion de dégradation ni de réhabilitation. Parmi les enfants habitant dans un logement ancien et dégradé, 1 sur 6 avait une plombémie au moins égale à 100 µg/l. Près d’un enfant sur 8 avait un comportement de pica ou un frère ou une sœur intoxiqué. Parmi ceux qui avaient un comportement de pica ou qui avaient un membre de leur fratrie intoxiqué, respectivement 22,4 % et 26,6 % étaient intoxiqués (tableau 8.V). Les facteurs « profession à risque des parents », « loisirs à risque », « risque hydrique » et « environnement industriel » étaient mentionnés respectivement pour 2 %, 3,7 %, 5,1 %, et 3,9 % des enfants testés. La proportion d’enfants dont le motif de réalisation de la plombémie était l’habitat ancien, dégradé ou récemment réhabilité était la plus forte en Île-de-France, dans les Pays de la Loire et en Rhône-Alpes. Dans le Nord - Pas-de-Calais, la présence du facteur de risque « environnement industriel » était mentionnée dans les deux tiers des fiches (66,6 %) accompagnant les prescriptions de plombémie et dans 19,7 % d’entre elles, une « profession à risque » des parents était signalée. En Auvergne, 62 % des enfants testés l’avaient été en raison d’une exposition au risque hydrique.

Tableau 8.V Facteurs de risque (d’après SNSPE 1995-2002)

| | |

N

|

Plombémie ≥ 100 μg/l

|

%1

|

p2

|

|

Habitat antérieur à 1948

|

Oui

|

19 523

|

3 012

|

15,43

|

0,009

|

| |

Non ou NC4

|

8 230

|

1 168

|

14,2

| |

|

Habitat antérieur à 1948 et dégradé

|

Oui

|

12 744

|

2 156

|

16,9

|

<0,001

|

| |

Non ou NC

|

15 009

|

2 024

|

13,5

| |

|

Habitat antérieur à 1948 et récemment réhabilité

|

Oui

|

1 949

|

202

|

10,4

|

<0,001

|

| |

Non ou NC

|

25 804

|

3 978

|

15,4

| |

|

Pica

|

Oui

|

3 726

|

833

|

22,4

|

<0,001

|

| |

Non ou NC

|

24 027

|

3 347

|

13,9

| |

|

Autres enfants intoxiqués

|

Oui

|

3 434

|

914

|

26,6

|

<0,001

|

| |

Non ou NC

|

24 319

|

3 266

|

13,4

| |

|

Profession des parents

|

Oui

|

544

|

87

|

16,0

|

0,54

|

| |

Non ou NC

|

27 209

|

4 093

|

15,0

| |

|

Loisirs à risque

|

Oui

|

1 018

|

145

|

14,2

|

0,46

|

| |

Non ou NC

|

26 735

|

4 035

|

15,1

| |

|

Risque hydrique

|

Oui

|

1 416

|

158

|

11,2

|

<0,001

|

| |

Non ou NC

|

26 337

|

4 022

|

15,3

| |

|

Environnement industriel

|

Oui

|

1 062

|

153

|

14,4

|

0,54

|

| |

Non ou NC

|

26 691

|

4 027

|

15,1

| |

|

Autre motif de prélèvement

|

Oui

|

3 166

|

447

|

14,1

|

0,12

|

| |

Non ou NC

|

34 587

|

3 733

|

15,2

| |

1 Proportion d’enfants ayant une plombémie supérieure ou égale à 100 μg/l ; 2 chi2 entre modalités oui et non ou non coché explicitement ; 3 Parmi les enfants vivant dans un logement ancien, 15,4 % avaient une plombémie supérieure à 100 μg/l ; 4 Non coché explicitement

Suivi médical

Parmi les enfants ayant eu une plombémie initiale supérieure à 100 µg/l, 65,6 % ont eu une plombémie de contrôle au cours d’un suivi. Cette proportion augmentait avec le niveau de la plombémie au primodépistage : pour une première plombémie comprise entre 100 et 249 µg/l, 61,7 % des enfants ont eu au moins ue plombémie de contrôle ; ce pourcentage était de 85 % pour une première plombémie supérieure ou égale à 250 µg/l (p<0,001). Cette proportion variait en fonction des interrégions (tableau 8.VI).

Tableau 8.VI Proportion d’enfants en rupture de suivi dès le premier dépistage selon l’interrégion (d’après SNSPE 1995-2002)

|

Interrégion

|

Plombémie initiale ≥100 μg/l

|

Rupture de suivi

|

| |

N

|

(%)

|

|

Île-de-France/Centre

|

3 355

|

29,9

|

|

Est

|

45

|

95,6

|

|

Grand Nord

|

171

|

78,4

|

|

Pays de la Loire

|

29

|

100,0

|

|

Rhône-Alpes/Auvergne

|

522

|

39,1

|

|

Sud Est

|

44

|

15,9

|

|

Sud Ouest

|

14

|

100,0

|

Il est néanmoins possible qu’une partie de ces enfants ait fait l’objet d’un suivi par leur médecin traitant sans que celui-ci ne transmette la fiche de surveillance.

Description des cas de saturnisme survenus en 2005

Dans une note technique publiée en octobre 2006, l’InVS faisait une description des cas de saturnisme survenus en 2005 (InVS, 2006a

)

8

Note considérée comme provisoire, le croisement des cas notifiés avec les données des CAP n’ayant pas été complet. Le nombre de cas était estimé à 492, le chiffre révisé en mai 2007 étant de 503.

.

On constate encore l’extrême hétérogénéité de la répartition des cas de saturnisme en France (tableau 8.VII).

Tableau 8.VII Répartition des cas de saturnisme en France (d’après InVS, 2006a )

)

|

Région

|

Nombre de cas

|

%

|

|

Alsace

|

2

|

0,4

|

|

Aquitaine

|

11

|

2,2

|

|

Auvergne

|

2

|

0,4

|

|

Basse-Normandie

|

0

|

0,0

|

|

Bourgogne

|

4

|

0,8

|

|

Bretagne

|

1

|

0,2

|

|

Centre

|

5

|

1,0

|

|

Champagne-Ardenne

|

9

|

1,8

|

|

Corse

|

0

|

0,0

|

|

Franche-Comté

|

0

|

0,0

|

|

Haute-Normandie

|

2

|

0,4

|

|

Île-de-France

|

353

|

71,7

|

|

Languedoc-Roussillon

|

7

|

1,4

|

|

Limousin

|

0

|

0,0

|

|

Lorraine

|

9

|

1,8

|

|

Midi-Pyrénées

|

5

|

1,0

|

|

Nord-Pas-de-Calais

|

23

|

4,7

|

|

Pays de la Loire

|

4

|

0,8

|

|

Picardie

|

4

|

0,8

|

|

Poitou-Charentes

|

7

|

1,4

|

|

Provence-Alpes-Côte d’Azur

|

20

|

4,1

|

|

Rhône-Alpes

|

24

|

4,9

|

|

Total

|

492

|

100,0

|

Par ailleurs, 17 communes représentaient près de 60 % des cas (tableau 8.VIII).

Tableau 8.VIII Communes présentant le plus grand nombre de cas de saturnisme en 2005 (d’après InVS, 2006a )

)

|

Département

|

Commune

|

Nombre de cas

|

%

|

% cumulé

|

|

75

|

Paris

|

135

|

27,4

|

27,4

|

|

93

|

Aubervilliers

|

36

|

7,3

|

34,8

|

|

92

|

Gennevilliers

|

17

|

3,5

|

38,2

|

|

13

|

Marseille

|

12

|

2,4

|

40,7

|

|

93

|

Saint Denis

|

12

|

2,4

|

53,5

|

|

93

|

Saint Ouen

|

12

|

2,4

|

43,1

|

|

92

|

Asnières-sur-seine

|

9

|

1,8

|

44,9

|

|

10

|

Troyes

|

8

|

1,6

|

46,5

|

|

42

|

Saint-Étienne

|

8

|

1,6

|

48,2

|

|

69

|

Lyon

|

7

|

1,4

|

49,6

|

|

92

|

Clichy

|

7

|

1,4

|

51,0

|

|

93

|

Noisy-le-sec

|

6

|

1,2

|

54,7

|

|

84

|

Avignon

|

5

|

1,0

|

55,7

|

|

86

|

Poitiers

|

5

|

1,0

|

56,7

|

|

93

|

Bondy

|

5

|

1,0

|

57,7

|

|

93

|

Montreuil

|

5

|

1,0

|

58,7

|

|

94

|

Vitry-sur-seine

|

5

|

1,0

|

59,8

|

La répartition des plombémies par classe (niveau de plombémie) montre un nombre très faible de plombémies ≥ 450 µg/l nécessitant un recours à la chélation (tableau 8.IX).

Tableau 8.IX Répartition des classes de plombémie en 2005 (d’après InVS, 2006a )

)

|

Classe de plombémie

|

Nombre de cas

|

|

Symbole

|

μg/l

|

|

IIA

|

[100-150[

|

284

|

|

IIB

|

[150-250[

|

152

|

|

III

|

[250-450[

|

47

|

|

IV

|

[450-700[

|

8

|

|

V

|

700

|

1

|

| |

Total

|

492

|

Les facteurs de risque des cas de saturnisme ont été détaillés dans un chapitre précédent relatif aux facteurs de surexposition.

Estimation du nombre de cas attendus d’un dépistage homogène sur tout le territoire

Le dépistage est très inégalement réparti sur le territoire français. Il est tenté ici d’estimer le nombre de cas de saturnisme qu’aurait permis d’identifier le dépistage s’il avait été pratiqué dans toute la France avec la même intensité qu’en Île-de-France.

Deux faits stylisés

En s’attachant aux enfants dépistés hors sites industriels (InVS, 2006b

), on constate que 21 940 des 33 937 dépistages réalisés entre 1995 et 2002 concernent la région Île-de-France, soit 64,6 % des dépistages, et que 35 départements ont effectué moins de cinq dépistages sur l’ensemble de la période de huit années.

Entre 1995 et 2003, le pourcentage de plombémies ≥100 µg/l a décru de 24,5 % à 6,8 % selon les estimations de l’InVS (2005

). Si l’on admet que les critères sous-tendant les stratégies de dépistage n’ont pas fondamentalement évolué sur cette période, la probabilité de trouver une plombémie ≥100 µg/l lorsque l’on dépiste pour la première fois un enfant (moins de 18 ans dans InVS, 2005

) est environ quatre fois plus faible en 2004 qu’en 1995. Ceci est sans doute grandement lié à la baisse générale de la plombémie observée sur toutes les données autorisant une comparaison dans le temps (États-Unis avec Nhanes, France, Canada, Belgique, Australie…).

Il semble donc intéressant de rechercher, à partir des données disponibles, une estimation du nombre de plombémies ≥100 µg/l qui auraient théoriquement pu être trouvées entre 1995 et 2002, si les enfants de moins de 6 ans de France métropolitaine avaient bénéficié de la même probabilité d’être dépistés que ceux résidant en Île-de-France, et d’étudier comment ces plombémies auraient été susceptibles de se répartir chaque année. Les départements composant l’Île-de-France présentent de fortes disparités en termes de dépistage, et le choix de cette région dans son ensemble comme référence permet de limiter le contraste avec le reste de la France métropolitaine tout en conservant un pourcentage de dépistages élevé.

Premiers éléments de réponse

Selon les données de l’Insee (1999), 4 328 884 enfants de 12 mois à 6 ans révolus résidaient en moyenne en France entre 1995 et 2002, dont 886 388 (soit 20,48 %) en Île-de-France. Étendre l’intensité de l’activité de dépistage de l’Île-de-France (2,475 %) à la France entière aurait conduit à 107 149 dépistages sur la période 1995-2002. Si la proportion de plombémies ≥100 µg/l est similaire à celle observée en Île-de-France (4 042/21 940), nous aurions pu nous attendre à trouver pour la France entière 19 740 enfants ayant une plombémie ≥100 µg/l.

Si l’on suppose que les 5 702

9

Ce nombre d’enfants correspond aux enfants dépistés hors sites industriels (Annexe 6, INVS, 2006b

) entre 1995 et 2002. Les chiffres présentés au tableau 7.I sont un peu différents car ils prennent en compte l’ensemble des cas et ont été affinés depuis par l’InVS.

enfants ayant une plombémie ≥100 µg/l, dépistés entre 1995 et 2002 hors sites industriels en France métropolitaine l’ont été de manière comparable au rendement du dépistage du rapport InVS (2006a

), et que les critères sous-tendant les stratégies de dépistage n’ont pas évolué, le pourcentage de plombémies ≥100 µg/l observé en primodépistage sur la période est en moyenne de 16,15 %, passant de 24,5 % en 1995 à 8,5 % à 2002. Ainsi, en dépistant 10 000 enfants par an, aurait-on pu s’attendre à trouver 2 450 plombémies ≥100 µg/l en 1995, 850 en 2002, et 510 en 2004.

Éléments d’incertitude

L’estimation du nombre de cas attendus dépend évidemment fortement des hypothèses sous-jacentes, qu’elles concernent la répartition des facteurs de risque sur le territoire ou qu’elles soient de portée plus générale.

Répartition sur le territoire des facteurs de risque

Un facteur de risque renseigné par l’InVS (2006b

) est celui des logements d’avant 1949 sans confort. L’Île-de-France possède ainsi 291 325 logements d’avant 1949 sans confort au sens de l’Insee pour 4 510 000 résidences principales (soit 6,46 %). Au niveau national, ces chiffres sont de 2 427 399 pour 28 702 000 résidences principales (soit 8,45 %) (Insee, 1999). Si l’on suppose que la répartition des enfants de 12 mois à 6 ans révolus par logement (et par logement d’avant 1949 sans confort) est comparable au niveau national et en Île-de-France, le nombre d’enfants par logement en Île-de-France est de 0,197 dont 0,0127 habite un logement d’avant 1949 sans confort. Au niveau national, ces chiffres sont respectivement de 0,151 et de 0,01275. On peut donc supposer en première analyse, que le nombre d’enfants par logement d’avant 1949 sans confort est comparable en Île-de-France et en France métropolitaine.

Le risque hydrique est sans doute plus élevé en moyenne au niveau national qu’il ne l’est en Île-de-France, du fait de la nature de l’eau (faible minéralisation, pH acide) dans le Centre de la France, dans l’Est et en Bretagne.

La contamination des sites industriels est sans doute plus forte en moyenne au niveau national, du fait du passé industriel du Nord, de l’Est et de certains départements (la Loire ou le Rhône par exemple). En effet, la liste des établissements classés prioritaires pour leurs rejets de plomb dans l’atmosphère et des anciens sites émetteurs de plomb ayant des impacts sur la santé conduit à identifier 66 établissements, dont 5 seulement (soit 7,6 %) sont localisés en Île-de-France (Declercq, 2007

).

La proportion des populations défavorisées et/ou étrangères en France est sans doute plus faible en moyenne au niveau national qu’elle ne l’est en Île-de-France, et par conséquence, il en est de même pour les sources de contamination associées à ces populations : alimentaires (plat à tajine…), khôl, remède artisanal. Concernant la nationalité, la proportion des résidents de nationalité non française en Île-de-France est de 11,88 % (soit 1,301 millions d’habitants), alors qu’elle est de 4,12 % (soit 1,960 millions d’habitants) en France métropolitaine hors Île-de-France. Le caractère « défavorisé » est moins facile à analyser puisque multidimensionnel. L’Île-de-France est la région française présentant le plus grand écart inter décile (rapport du dernier décile sur le premier décile) en termes de revenu des ménages : 7,2 contre 5,1 pour le reste de la France. La médiane des revenus y est également plus élevée que dans le reste de la France. En revanche, si l’on s’intéresse au premier décile de la distribution des revenus (qui constitue certainement la population la plus exposée aux facteurs de risque associés à une plombémie élevée), cette tendance s’inverse puisque la valeur du revenu fiscal par « unité de consommation équivalent adulte » en-dessous de laquelle se trouvent 10 % de la population d’Île-de-France (premier décile de cette distribution) est de 5 716 euros contre 5 898 euros pour le reste de la France.

Hypothèses générales

Il est supposé que la distribution au niveau national des enfants dans les logements d’avant 1949 sans confort est la même que celle prévalant en Île-de-France.

Le pourcentage de plombémies ≥100 µg/l parmi les primodépistages hors sites industriels est de 18,42 % en Île-de-France contre 16,80 % pour le reste de la France. Ceci peut résulter de trois causes non exclusives : un meilleur rendement (lié à une répartition des facteurs de dépistage plus favorable, comme une taille de fratrie plus importante ou une proportion plus élevée de logements collectifs par exemple), un meilleur ciblage ou un pourcentage plus élevé de plombémies ≥100 µg/l en Île-de-France.

En conclusion, l’activité de dépistage du saturnisme est restée modeste à l’échelle nationale puisqu’en moyenne 0,6 % seulement des enfants ont eu au moins un test de plombémie avant l’âge de 7 ans sur la période 1995-2002. Le volume d’activité est en hausse depuis 2002, mais la baisse du rendement du dépistage stabilise le nombre de cas incidents aux alentours de 500 depuis plusieurs années. L’hétérogénéité combinée du taux de dépistage, des stratégies de dépistage et probablement aussi de la prévalence, aboutit à une répartition des cas incidents encore plus fortement contrastée géographiquement que l’activité de dépistage. Les peintures au plomb de l’habitat ancien sont de loin la principale cause des intoxications dépistées.

Si l’activité de dépistage en France métropolitaine avait été menée sur la période 1995-2002 avec la même intensité que celle menée en Île-de-France, il semble raisonnable de penser qu’environ 19 740 enfants présentant une plombémie ≥100 µg/l auraient pu être dépistés, alors que 5 702 ont été dépistés, avec une forte diminution dans le temps de 1995 à 2004. En première analyse, la répartition des facteurs de risque sur le territoire ne semble pas devoir fondamentalement modifier cet ordre de grandeur.

Bibliographie

[1] bretin p,

cuesta j,

delour m,

faibis i,

garnier r, et coll.. Dix ans de surveillance du saturnisme de l’enfant en Île-de-France.

BEH. 2004;

8:30

-32

[2]centers for disease control and prevention (cdc). Third National Report on Human Exposure to Environmental Chemicals. Atlanta (GA): CDC.

2005;

[3]cire rhone-alpes auvergne, institut de veille sanitaire, centre antipoison de lyon, drass rhône-alpes. 10 ans de surveillance du saturnisme infantile en Rhône-Alpes et Auvergne-1994-2003.

Drass Rhône-Alpes:2004;

[4]coordination de toxicovigilance de l’est. Toxicovigilance, saturnisme infantile. Coordination de Toxicovigilance de l’Est.

Nancy:2000;

[5] declercq c. Stratégies de dépistage du saturnisme infantile : le cas des sites industriels.

Document de travail ORS-Nord-Pas-de-Calais. 2007;

1

-15

[6]institut de veille sanitaire (invs). Données synthétiques sur l’activité de dépistage du saturnisme de l’enfant en France de 1995 à 2003.

2005;

12

[7]institut de veille sanitaire (invs). Description des cas de saturnisme de l’enfant survenus au cours de l’année 2005.

Saint-Maurice:2006a;

[8]institut de veille sanitaire (invs).Dépistage du saturnisme de l’enfant en France de 1995 à 2002;

2006b;

155

[9] mathieu-nolf m. Toxicovigilance saturnisme infantile. Bilan des dossiers de 2002.

Centre antipoison de Lille. 2003;

[10] meyer pa,

pivetz t,

dignam ta,

homa dm,

schoonover j, et coll.. Surveillance for elevated blood lead levels among children-United States, 1997-2001.

MMWR. 2003;

52:1

-21

→ Aller vers SYNTHESE

; Centers for Disease Control and Prevention, 2005

; Centers for Disease Control and Prevention, 2005 ). Cet outil permet d’avoir une vision assez précise de la répartition spatiotemporelle du dépistage, des médecins prescripteurs, des caractéristiques des enfants dépistés, des résultats du dépistage et de la façon dont les enfants sont suivis. La connaissance de l’activité de dépistage est importante pour interpréter le nombre et la répartition des cas, puisque les signes cliniques du saturnisme de l’enfant ne sont pas spécifiques et que les cas ne peuvent être connus qu’à la suite d’un dosage de plombémie.

). Cet outil permet d’avoir une vision assez précise de la répartition spatiotemporelle du dépistage, des médecins prescripteurs, des caractéristiques des enfants dépistés, des résultats du dépistage et de la façon dont les enfants sont suivis. La connaissance de l’activité de dépistage est importante pour interpréter le nombre et la répartition des cas, puisque les signes cliniques du saturnisme de l’enfant ne sont pas spécifiques et que les cas ne peuvent être connus qu’à la suite d’un dosage de plombémie.

; InVS, 2006a

; InVS, 2006a et b

et b ) et par les acteurs locaux à partir d’extractions anonymes de la base des centres antipoison (Cire, 2004

) et par les acteurs locaux à partir d’extractions anonymes de la base des centres antipoison (Cire, 2004 ; Coordination de toxicovigilance de l’Est, 2000

; Coordination de toxicovigilance de l’Est, 2000 ; Mathieu-Nolf, 2003

; Mathieu-Nolf, 2003 ).

). ).

).

)8

.

)8

. )

) )

) )

) ), on constate que 21 940 des 33 937 dépistages réalisés entre 1995 et 2002 concernent la région Île-de-France, soit 64,6 % des dépistages, et que 35 départements ont effectué moins de cinq dépistages sur l’ensemble de la période de huit années.

), on constate que 21 940 des 33 937 dépistages réalisés entre 1995 et 2002 concernent la région Île-de-France, soit 64,6 % des dépistages, et que 35 départements ont effectué moins de cinq dépistages sur l’ensemble de la période de huit années. ). Si l’on admet que les critères sous-tendant les stratégies de dépistage n’ont pas fondamentalement évolué sur cette période, la probabilité de trouver une plombémie ≥100 µg/l lorsque l’on dépiste pour la première fois un enfant (moins de 18 ans dans InVS, 2005

). Si l’on admet que les critères sous-tendant les stratégies de dépistage n’ont pas fondamentalement évolué sur cette période, la probabilité de trouver une plombémie ≥100 µg/l lorsque l’on dépiste pour la première fois un enfant (moins de 18 ans dans InVS, 2005 ) est environ quatre fois plus faible en 2004 qu’en 1995. Ceci est sans doute grandement lié à la baisse générale de la plombémie observée sur toutes les données autorisant une comparaison dans le temps (États-Unis avec Nhanes, France, Canada, Belgique, Australie…).

) est environ quatre fois plus faible en 2004 qu’en 1995. Ceci est sans doute grandement lié à la baisse générale de la plombémie observée sur toutes les données autorisant une comparaison dans le temps (États-Unis avec Nhanes, France, Canada, Belgique, Australie…). ), et que les critères sous-tendant les stratégies de dépistage n’ont pas évolué, le pourcentage de plombémies ≥100 µg/l observé en primodépistage sur la période est en moyenne de 16,15 %, passant de 24,5 % en 1995 à 8,5 % à 2002. Ainsi, en dépistant 10 000 enfants par an, aurait-on pu s’attendre à trouver 2 450 plombémies ≥100 µg/l en 1995, 850 en 2002, et 510 en 2004.

), et que les critères sous-tendant les stratégies de dépistage n’ont pas évolué, le pourcentage de plombémies ≥100 µg/l observé en primodépistage sur la période est en moyenne de 16,15 %, passant de 24,5 % en 1995 à 8,5 % à 2002. Ainsi, en dépistant 10 000 enfants par an, aurait-on pu s’attendre à trouver 2 450 plombémies ≥100 µg/l en 1995, 850 en 2002, et 510 en 2004. ) est celui des logements d’avant 1949 sans confort. L’Île-de-France possède ainsi 291 325 logements d’avant 1949 sans confort au sens de l’Insee pour 4 510 000 résidences principales (soit 6,46 %). Au niveau national, ces chiffres sont de 2 427 399 pour 28 702 000 résidences principales (soit 8,45 %) (Insee, 1999). Si l’on suppose que la répartition des enfants de 12 mois à 6 ans révolus par logement (et par logement d’avant 1949 sans confort) est comparable au niveau national et en Île-de-France, le nombre d’enfants par logement en Île-de-France est de 0,197 dont 0,0127 habite un logement d’avant 1949 sans confort. Au niveau national, ces chiffres sont respectivement de 0,151 et de 0,01275. On peut donc supposer en première analyse, que le nombre d’enfants par logement d’avant 1949 sans confort est comparable en Île-de-France et en France métropolitaine.

) est celui des logements d’avant 1949 sans confort. L’Île-de-France possède ainsi 291 325 logements d’avant 1949 sans confort au sens de l’Insee pour 4 510 000 résidences principales (soit 6,46 %). Au niveau national, ces chiffres sont de 2 427 399 pour 28 702 000 résidences principales (soit 8,45 %) (Insee, 1999). Si l’on suppose que la répartition des enfants de 12 mois à 6 ans révolus par logement (et par logement d’avant 1949 sans confort) est comparable au niveau national et en Île-de-France, le nombre d’enfants par logement en Île-de-France est de 0,197 dont 0,0127 habite un logement d’avant 1949 sans confort. Au niveau national, ces chiffres sont respectivement de 0,151 et de 0,01275. On peut donc supposer en première analyse, que le nombre d’enfants par logement d’avant 1949 sans confort est comparable en Île-de-France et en France métropolitaine. ).

).