| |

| Med Sci (Paris). 35(2): 178–180. doi: 10.1051/medsci/2019009.Des lasers au service de

l’ophtalmologie Christophe Baudouin1* 1Centre National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts et Institut de la

Vision, IHU FOReSIGHT, 28

Rue de Charenton, 75012Paris,

France |

Vignettes (Photos III. Niklas Elmehed. © Nobel Media). Organe miniature, véritable concentré d’un organisme complet sur un minuscule volume,

l’œil a fait l’objet en quelques décennies de progrès chirurgicaux innombrables, tant

techniques que technologiques, dans tous les domaines et toutes les localisations

touchées par des pathologies, anomalies, malformations, dysfonctionnements, faisant tout

autant reculer les limites de l’inaccessible que révéler de nouvelles barrières et de

nouveaux enjeux. Un organe si réduit ne peut qu’exiger une chirurgie parfaite,

miniaturisée, utilisant des technologies pointues. La chirurgie est désormais

micrométrique, les lasers travaillent à l’échelle de la nanoseconde, et même de la

femtoseconde, des systèmes d’aide à la visualisation sont embarqués sur des microscopes

opératoires de haute résolution, voire en trois dimensions. Comme toutes les disciplines chirurgicales, mais certainement bien plus et plus

rapidement que la plupart, l’ophtalmologie a bénéficié du foisonnement de l’inventivité

humaine dans le domaine médical. C’est donc l’un de ses plus brillants développements

technologiques qui vient d’être récompensé par le prix Nobel de Physique, attribué au

Français Gérard Mourou, à l’Américain Arthur Ashkin et à la Canadienne Donna

Strickland. Un prix Nobel de physique français, ce n’est pas fréquent ; un prix Nobel qui peut se

targuer du fait que ses découvertes ont déjà connu des applications médicales, largement

diffusées et utilisées par un public de plus en plus large, c’est d’autant plus

rare. Les lasers femtoseconde ont en effet depuis plusieurs années révolutionné la médecine

avec des applications en ophtalmologie, en chirurgie réfractive d’abord, où ces types de

lasers sont devenus incontournables, puis en chirurgie de la cataracte, où même s’ils

ont encore un peu de peine à s’imposer, ces lasers seront sans nul doute au centre de la

chirurgie de demain. |

Les lasers au service de la chirurgie oculaire Les lasers sont largement utilisés en ophtalmologie depuis les années 1980 et ont

connu un développement exponentiel avec la multiplicité des technologies et des

possibilités thérapeutiques. Plusieurs paramètres vont déterminer l’utilisation d’un

laser : la longueur d’onde - les longueurs d’onde courtes étant plus énergétiques -,

la puissance, la surface de délivrance et surtout le temps d’administration. Des

temps longs, de l’ordre de fractions de secondes, génèrent des effets thermiques,

souhaitables pour les traitements rétiniens de photocoagulation ; des temps très

courts, de l’ordre de quelques dizaines de nanosecondes ou même de femtosecondes,

auront des effets mécaniques et chimiques entraînant une photoablation tissulaire

lorsque l’énergie du laser est supérieure à celle des liaisons intermoléculaires,

voire, avec des temps de délivrance encore plus courts, une ionisation et une

sublimation de la matière, c’est-à-dire la transformation d’un tissu solide en gaz

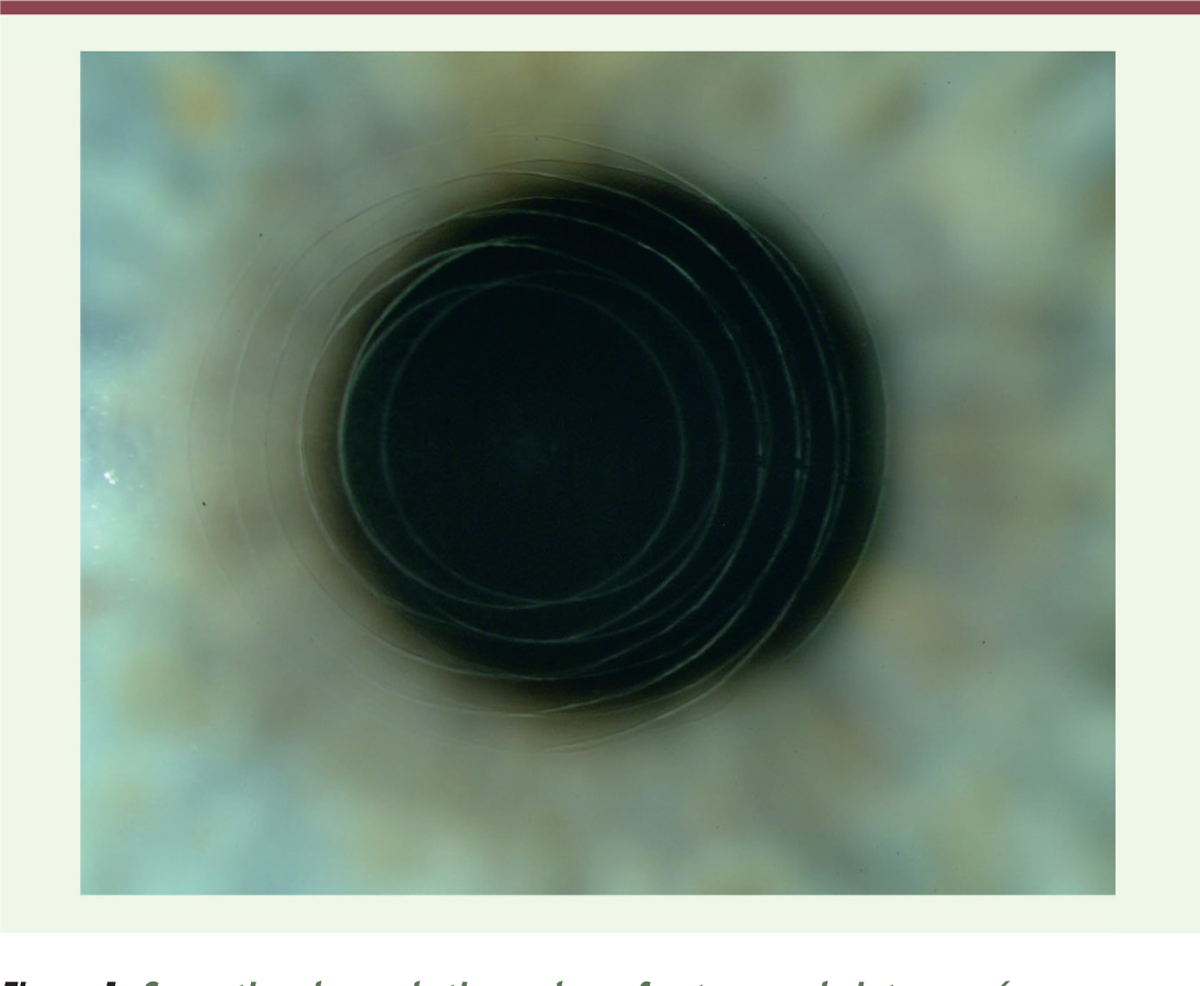

(Figure 1).

| Figure 1. Correction de presbytie par laser femtoseconde intracornéen. |

Les lasers ont été largement développés pour la chirurgie réfractive avec les lasers

excimères qui réalisent une photoablation cornéenne, pour en modeler la forme,

l’épaisseur et par conséquent la puissance réfractive. Ils émettent dans

l’utraviolet à des fréquences très rapides et délivrent une énergie qui rompt les

liaisons entre atomes et entre molécules, réalisant une ablation tissulaire. Plus

récemment, les lasers femtoseconde ont complété l’arsenal chirurgical en permettant

une ionisation par arrachement des électrons des atomes et vaporisation de la

matière en un mélange de gaz et d’ions. Ils fonctionnent dans l’infrarouge avec des

impulsions extrêmement courtes, de l’ordre de quelques centaines de femtosecondes,

sur une surface d’un micromètre carré. La conséquence sur le tissu est la création

de cavités micrométriques utilisables, de par leur juxtaposition, pour sectionner la

cornée dans tous les plans géométriques, ou pour fragmenter le cristallin. Ces

lasers se sont généralisés en chirurgie réfractive, ils peuvent aussi être utiles

pour les greffes de cornée, et la mise au point d’algorithmes de délivrance de plus

en plus rapides devraient en faire les bistouris de demain et les rendre

incontournables dans un proche avenir pour un nombre croissant d’actes

chirurgicaux. |

La chirurgie réfractive : des incisions cornéennes au SMILE Les troubles de réfraction, ou amétropies, sont les causes les plus fréquentes et les

plus banales de mauvaise vision : myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie,

qui touchent dès l’enfance ou plus tard dans la vie l’ensemble de la population. La

presbytie n’épargne personne et apparaît entre quarante et cinquante ans. On parle

également désormais « d’épidémie » de myopie, en particulier chez les Asiatiques

pour lesquels des études montrent, par exemple, que 90 % des enfants de Singapour

sont touchés. La correction optique la plus banale se fait par lunettes ou par

lentilles de contact mais, depuis longtemps, des techniques chirurgicales et des

appareillages de plus en plus sophistiqués ont été développés, la technologie

n’ayant fait que s’accélérer dans les 20 dernières années, depuis les incisions

cornéennes radiaires des pionniers de l’ère pré-laser. La technique la plus développée est celle dite de LASIK (laser-assisted in

situ keratomileusis). Elle permet une ablation tissulaire à l’intérieur

même du stroma cornéen après la réalisation d’un capot constitué par les couches

superficielles et antérieures de la cornée. La section intrastromale a longtemps été

réalisée de manière mécanique, à l’aide d’une lame oscillante guidée. Elle est

désormais effectuée grâce à un laser femtoseconde capable de transformer la matière

en formant des microcavités gazeuses dont la juxtaposition permet de sectionner de

manière rapide, en à peine quelques dizaines de secondes, et avec une précision

micrométrique, de larges surfaces ou volumes de tissu. La chirurgie réfractive par LASIK, en particulier par l’association laser

excimère/laser femtoseconde, est devenue tellement fiable, précise et reproductible,

avec des taux infimes de complications, qu’elle a pu être appliquée à d’autres

amétropies : hypermétropie, astigmatisme et presbytie. Pour corriger cette dernière

anomalie, il faut créer de la profondeur de champ en faisant bomber la partie

centrale de la cornée, ce que des algorithmes de plus en plus précis et sophistiqués

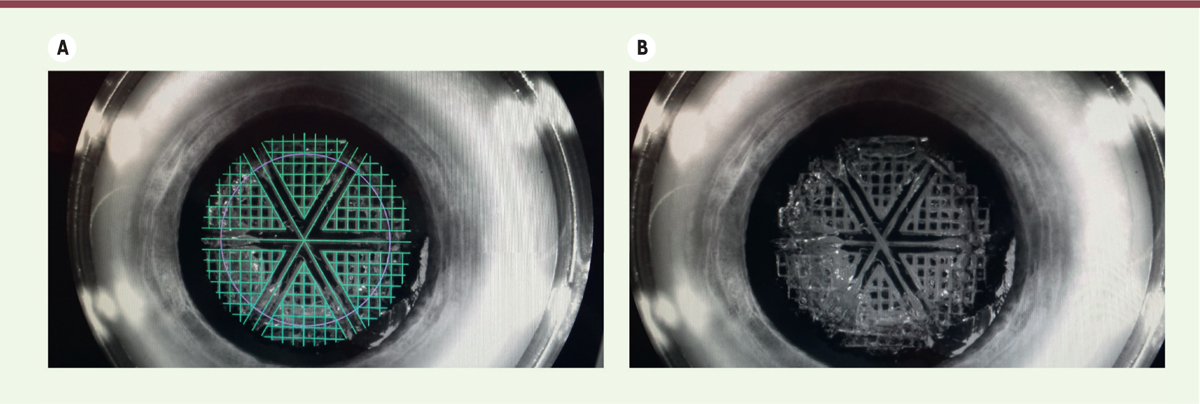

sont capables de faire (Figure

2).

| Figure 2. A. Schéma de fragmentation du cristallin par laser femtoseconde. B.

Résultat immédiatement après fragmentation par le laser femtoseconde :

les microbulles traduisent l’effet du traitement par le laser. |

Le LASIK expose cependant à quelques effets secondaires liés à la section étendue des

nerfs cornéens. De nouveaux lasers femtoseconde sont désormais capables de réaliser

des ablations tissulaires intrastromales qui permettent d’extraire le tissu cible

par une petite incision arciforme : c’est la technique joliment baptisée SMILE, pour

small incision lenticle extraction. D’autres lasers s’associent

à la chirurgie de la cataracte pour réaliser des incisions stromales de relaxation

qui diminuent le rayon de courbure de la cornée là où elle est trop cambrée, donc là

où elle génère un astigmatisme et une déformation de l’image. Des améliorations sont

encore attendues grâce à des lasers de plus en plus rapides et précis qui

permettront prochainement de transformer et de réduire la matière au sein même de la

cornée pour en remodeler la forme sans ouverture traumatisante ou par des incisions

de plus en plus petites. |

La cataracte : de l’extraction manuelle au laser femtoseconde Les premières interventions de cataracte remontent à plus de 4 000 ans et

consistaient en un abaissement du cristallin devenu blanc et opaque, à l’aide

d’instruments pointus qu’on introduisait sans anesthésie dans le globe oculaire. La

première extraction du cristallin a été réalisée par le chirurgien français Jacques

Daviel en 1750. Après la Seconde Guerre mondiale, cette intervention connut de très

nombreux progrès, jusqu’à la phakoémulsification, une technique d’extraction souvent

considérée à tort comme une chirurgie au laser, qui consiste à pulvériser le

cristallin opacifié par vibration ultrasonique et reste la référence actuelle. La chirurgie de la cataracte a bénéficié en moins de trente ans d’un extraordinaire

foisonnement d’innovations technologiques. La réduction de la taille d’incision

autour de 2 mm, voire moins, s’est accompagnée d’une série de révolutions en

implantologie de biomatériaux souples et aux propriétés réfractives de plus en plus

fiables. En parallèle, le développement des techniques de microablation tissulaire

par laser femtoseconde révolutionnait le domaine de la chirurgie réfractive

cornéenne. Il ne restait qu’un pas, rapidement franchi, pour faire de ces nouvelles

générations de laser une aide supplémentaire adaptée à la chirurgie de la cataracte.

Technologie éprouvée, désormais très performante, technologie d’avenir certainement,

même si elle peine encore à trouver son présent. La chirurgie de la cataracte assistée au laser femtoseconde est en effet une

innovation majeure. Le laser femtoseconde ne se substitue pas aux ultrasons et ne

remplace pas l’extraction par aspiration du cristallin, il en facilite le geste et

le rend encore plus précis et reproductible. Lors d’une phase de prétraitement, il

permet de préparer l’œil à la chirurgie proprement dite en réalisant les incisions

cornéennes, la capsulotomie antérieure et la fragmentation cristallinienne de

manière automatisée, sous contrôle d’une imagerie embarquée en temps réel. Ainsi,

ces étapes sont-elles effectuées de façon sécurisée, précise et fiable, et la

pré-fragmentation cristallinienne réduit la quantité d’ultrasons nécessaires en

aval. Il existe actuellement plusieurs technologies de laser femtoseconde

disponibles sur le marché. Les différences sont assez modestes et concernent

essentiellement la technique d’imagerie ou l’ergonomie, mais leurs caractéristiques

technologiques et leurs performances sont très comparables. Certains inconvénients

de cette technologie sont encore un frein à son développement : un temps opératoire

plus long, une chirurgie plus délicate, ainsi qu’un surcoût élevé. Les bénéfices

apportés par cette évolution technologique en feront certainement un outil d’avenir

incontournable, nécessitant cependant de concevoir différemment la chirurgie de la

cataracte, tant en termes logistiques qu’économiques. Ainsi, le très prestigieux prix Nobel de Physique vient récompenser les auteurs de

découvertes majeures déjà passées dans la pratique courante médicale. Ce n’est pas

par hasard que Gérard Mourou a cité dans ses interviews l’ophtalmologie comme une

des toutes premières applications de ses travaux, mentionnant à juste titre que de

nombreux patients dans le monde peuvent d’ores et déjà en bénéficier. Le monde de

l’ophtalmologie et de la vision lui doit admiration et reconnaissance. |

L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données

publiées dans cet article.

|