| |

| Med Sci (Paris). 36(2): 153–159. doi: 10.1051/medsci/2019264.Les tests génétiques en libre accès Régulation par le marché, ou régulation médicale

? Henri Jautrou1* 1LISST-Cers (UMR 5193), Université Toulouse II, UFR Sciences

Espaces et Sociétés, Département de Sociologie, 31058Toulouse Cedex 9,

France |

Vignette (Photo © Inserm/Aviesan). Les tests génétiques en accès libre (ou auto-tests) sont vendus (notamment sur Internet)

en l’absence de prescription médicale et d’accompagnement par un professionnel de santé

lors de l’accès aux résultats1. Ils sont

progressivement sortis du monde de l’expertise (le domaine de la recherche clinique où

seuls des généticiens présidaient à leur développement et à leur administration au sein

d’un service clinique) où ils étaient cantonnés, en diversifiant leur modalité d’accès

ainsi que leur contenu [1, 2]. Le caractère « innovant » de

ces dispositifs se joue sur de nombreuses dimensions, ce qui multiplie les sources de

débat, voire de controverse. Le libre accès à ces tests, par exemple, va à l’encontre de

certaines législations nationales ou fédérales, ou n’a pas été anticipé par les

autorités de régulation, ce qui fait ressortir l’existence de situations qui, proches de

vides juridiques, évitent aux entreprises qui ont le statut de laboratoire d’avoir à

effectuer des demandes de certification pour mettre leurs tests sur les marchés [3-5]. Alors que, aux États-Unis comme en Europe, les

autorités de régulation sont en train de mettre fin à cette situation de « vide

juridique », cela ne règle pas la question du libre accès. Or avec l’avènement de la

génomique, le contenu des tests s’est fortement diversifié au détriment de leur

validité clinique et utilité clinique. Ces

dernières se révèlent faibles voire nulles [6] (→).

(→) Voir la Chronique génomique de B. Jordan, m/s n° 3, mars

2012, page 325

Cette diversification, qui constitue un autre exemple du caractère « innovant » du

marché2, repose sur le développement de tests

de prédispositions pour des maladies multifactorielles (cancers, maladie de Parkinson,

etc.), et pour toutes sortes de caractéristiques physiologiques ou comportementales. Le

calcul des risques (ou prédispositions) est construit sur la base

d’importants choix épistémiques, ce qui entraîne des différences entre les résultats

délivrés d’une entreprise à l’autre (par exemple, en fonction des caractéristiques de la

maladie que l’on cherche à tester, le choix de la population de référence peut se faire

autour de différences homme/femme, ou de différences d’âge) [7, 8] (→).

(→) Voir le Forum de P. Ducournau et al., m/s n°

1, janvier 2011, page 95

Les scientifiques liés à l’industrie (dont le biologiste généticien Craig Venter [9]) (→) soulignent par

ailleurs les limites de la génétique [8]. Les

produits les plus élaborés prennent en compte de très nombreux marqueurs génétiques et

sont sujets à évolution, en fonction des analyses relatées dans la littérature

scientifique, ou réalisées par les entreprises elles-mêmes. Le libre accès étend ainsi

le domaine d’application des tests au-delà de la clinique, en diminuant toutefois leur

pertinence médicale (par exemple, le ciblage de « patients » asymptomatiques par un test

initialement dédié à des patients symptomatiques) [10] (→).

(→) Voir la Chronique génomique de B. Jordan, m/s n° 11, novembre

2008, page 325

(→) Voir la Chronique génomique de B. Jordan, m/s n° 12, décembre

2015, page 1137

En réponse aux faibles validité et utilité cliniques

des tests, certaines entreprises arguent qu’il ne s’agit pas de dispositifs médicaux,

mais de dispositifs informationnels ayant une utilité personnelle

(relative à des « styles de vie » : comportement alimentaire, etc.). L’incertitude

inhérente à ce dernier concept (qui est nouveau, et non issu du monde clinique) explique

en partie pourquoi ces dispositifs ne sont pas intégrés dans le système de santé. Depuis leur apparition non régulée, à la fin des années 1990, jusqu’à l’apparition d’un

marché officiel via les premières certifications délivrées en 2015 à

l’échelle fédérale aux États-Unis, une vingtaine d’années auront été nécessaires pour

parachever la sortie de ces tests génétiques de la « clinique ». Qu’en est-il de la régulation de ces produits au statut médical ambigu ? Nous étudierons

cette question à travers deux prismes, celui du marché lui-même, puis celui du nouveau

Règlement européen sur les DIV (diagnostics in vitro)3 qui, lors de son entrée en vigueur en 2022, mettra

un terme aux vides juridiques précédemment évoqués, tout en permettant les ventes en

libre accès via des certifications. Nous n’évoquerons pas les

certifications délivrées en Europe à partir de 2014, étant donné qu’elles relèvent de

législations nationales qui seront remplacées par le nouveau Règlement (certaines

d’entre elles jouent sur les « vides juridiques » que nous avons évoqués, et qui seront

comblés en 2022). |

Une régulation « par le marché »… L’aspect hautement compétitif du marché des tests génétiques reflète ses dimensions

innovantes. L’étude que nous avons réalisée [1, 2] se concentre sur les tests

dédiés à la santé (maladies, pharmacologie), à la physiologie, aux performances et

aux comportements, et exclut ceux dédiés à la filiation ou à « l’ancestralité ». Ce marché est extrêmement dynamique. S’il est en pleine expansion, à en juger par le

nombre annuel d’entreprises qui arrivent sur le marché (i.e. via

une offre qui comprend a minima un type d’auto-test), il est aussi

extrêmement volatil (Tableau

I), un fait que d’autres auteurs avaient repérés dès 2010 [11]. Les entreprises cessent

massivement leur offre et sont, dans l’ensemble, éphémères (moins de cinq ans), ou

entrent dans des processus de fusion-acquisition (parfois en série). Ce

renouvellement important est typique des marchés encore jeunes et hautement

concurrentiels [12].

Tableau I.

|

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

n.d |

Total |

| Apparition d’offres |

1 |

1 |

2 |

6 |

6 |

3 |

7 |

19 |

16 |

22 |

14 |

14 |

17 |

2 |

130 |

|

| Disparition d’offres |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

3 |

5 |

7 |

8 |

10 |

7 |

3 |

44 |

Distribution des entreprises en fonction de la date d’apparition ou de

disparition de leur offre d’auto-tests. nd : non disponible (concerne

toutefois des apparitions ultérieures à 2008 et antérieures à 2013). |

Aux-États-Unis, la montée en puissance de la régulation, à partir de 20134, a mis fin à nombre d’offres, ce qui ne

s’oppose pas, dans l’absolu, à un renouveau du marché. Pour l’heure, seule 23andMe a

obtenu des certifications aux États-Unis comme dans certains pays européens.

Outre-atlantique, l’entreprise obtient progressivement des certifications pour de

nouveaux tests (ce qui reste encore limité par rapport au grand nombre de maladies

considérées par son offre jusqu’en 2013), notamment en raison de sa capacité à

démontrer que les utilisateurs comprennent les limites des produits (les

certifications précisent que les tests n’établissent pas de diagnostic et qu’ils ne

peuvent donner lieu à des prises de décisions cliniques). L’évolution des produits s’est également accompagnée d’une « guerre des prix ». Les

offres les plus complètes sont maintenant vendues moins de 200 dollars (environ 182

euros), alors que les offres de lancement étaient initialement fixées autour de

1 000 dollars (environ 913 euros) (pour des produits de surcroît moins complets). La

remontée des tarifs de 23andMe (fixés auparavant à 99 dollars (environ 90 euros) fin

2011, et maintenant à 179 dollars (environ 163 euros) pourrait être due à une baisse

de la concurrence (voire à une situation proche du « monopole »). L’entreprise a

d’ailleurs été accusée de vendre ses tests à perte afin d’éliminer ses

concurrents5 [13] (→).

(→) Voir l’Éditorial de B. Jordan, m/s n° 3, mars 2014, page

227

Dans tous les cas, alors que les vides juridiques précédemment évoqués sont en train

d’être comblés6,, 23andMe a fait bon usage d’une

« temporalité juridique », c’est-à-dire que cette entreprise a su créer une

importante base de données à partir d’un prix très bas sur une offre non régulée et

drainant un large public (i.e. offre réunissant un très grand

nombre de maladies). Elle sait par ailleurs jouer sur des ambigüités juridiques

puisque, en France par exemple, où la vente libre est formellement interdite, elle

vend des « données [génétiques] brutes » (via ses tests

d’ancestralité), ce qui laisse la possibilité aux utilisateurs d’accéder à des

analyses de santé, indirectement via des logiciels conçus par

d’autres entreprises. Cette stratégie avait été adoptée en 2013 aux États-Unis,

lorsque la FDA avait sommé l’entreprise de cesser ses ventes [13, 14]. Dans tous les cas, 23andMe, qui détient une réelle capacité de

communication en raison de ses liens avec de grands acteurs des TIC (technologies de

l’information et de la communication), est très présente dans l’espace numérique

(par exemple, elle créée des buzz médiatiques autour de ses offres ponctuelles7,), et fait par ailleurs valoir sa compétitivité

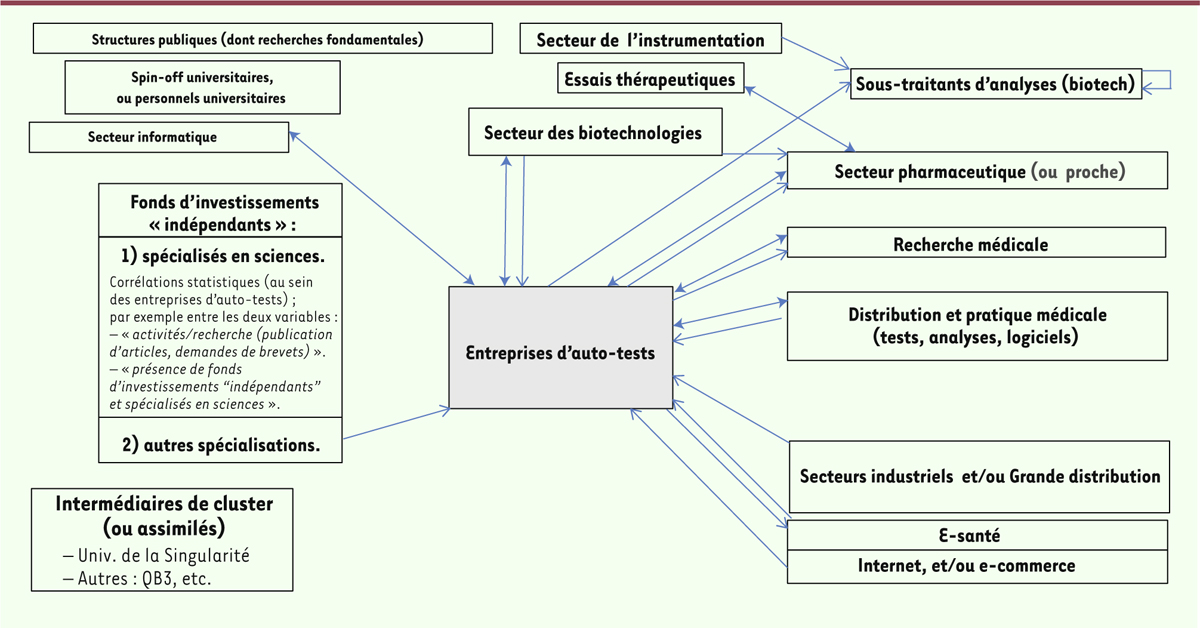

en jouant sur des termes que même la communauté académique ne relève pas8. Enfin, le marché est en cours de structuration, ce qui est logique étant donné que

l’industrie scientifique se développe via des réseaux

inter-organisationnels étendus (un phénomène qui a permis, dans les années 1990, à

des entreprises du marché des sciences de la vie de devenir « dominantes ») [15]. Cette structuration se

joue dans plusieurs dimensions : sectorielle ou disciplinaire, avec les partenariats

scientifiques ou techniques (informatique, pharmacologie, optique, etc.),

professionnelle, avec la médecine (recherche biomédicale et vente de «

portefeuille de clients », distribution via

des médecins internes ou externes aux entreprises et spécialisés ou non en

génétique, etc.), marketing, avec les distributeurs (depuis la distribution médicale

jusqu’à la distribution numérique et la grande distribution), commerciale, avec les

partenariats économiques ou la valorisation de la recherche (co-développement de

produits très divers, depuis la médecine jusqu’au « bien-être »), financière, avec

les investisseurs, etc. Les partenariats économiques peuvent d’ailleurs conférer une

nouvelle « identité » aux entreprises d’auto-tests. L’entreprise 23andMe, qui a de

réelles compétences en informatique en raison de ses liens avec de grands acteurs

des TIC, acquiert ainsi certaines caractéristiques des acteurs pharmaceutiques

(via le partage des coûts de développement de médicaments et

des profits9,). Son profil se rapproche

maintenant de celui de deCODE Genetics, l’une de ses anciennes

concurrentes qui a cessé ses offres en libre accès en 2009, à la suite de sa

faillite. À titre indicatif, la comparaison, via deux schémas, des

liens respectivement financiers ([2], p. 248)

et commerciaux ([2], p. 249) développés par

les principales entreprises américaines d’auto-tests montre que celles qui sont les

plus interconnectées sur le plan financier, le sont également sur le plan commercial

(et collaboratif). Le modèle des chaînes interdépendantes

(chain-linked model) développé par des économistes, identifie

d’ailleurs l’existence de boucles rétroactives et permanentes entre la recherche et

le marché [16,17], et convient bien pour

décrire le modèle économique de certaines des entreprises du marché des auto-tests.

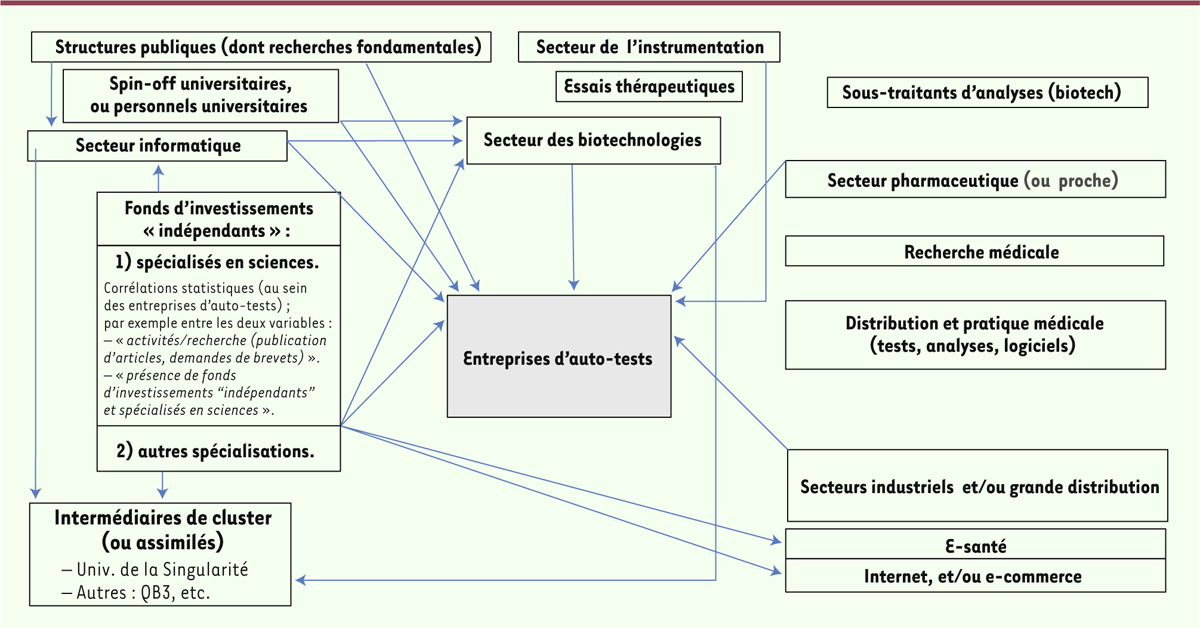

La simplification de ces schémas (Figures

1 et 2) fait ressortir la double activité de ces entreprises, qui, d’un

côté, intégrent l’apport financier de grands acteurs scientifiques, et qui, de

l’autre, développent des partenariats scientifiques avec eux, tout en collectant en

parallèle une palette très large de données, via des collaborations

avec des acteurs extrêmement variés (voire en les rachetant, comme dans le cas du

rachat, par 23andMe, de l’acteur de e-santé CureTogether).

| Figure 1. Liens financiers des entreprises d’auto-tests (principalement

américaines). Ces dernières sont représentées par la zone grisée. Le

sens des flèches correspond à celui des investissements (principalement

monétaires). |

| Figure 2. Liens commerciaux des entreprises d’auto-tests (principalement

américaines). Ces dernières sont représentées par la zone grisée. Le

sens des flèches « pleines » correspond à celui des flux monétaires

(achats de produits, de services, etc., voire rachat de la structure).

Les flèches en pointillés (et ici à double sens) concernent des

partenariats économiques ou des collaborations scientifiques (fondées le

plus souvent sur des liens commerciaux). |

En d’autres termes, les entreprises qui domineront à la fois le marché médical et

celui des auto-tests seront en partie sélectionnées par des logiques de marché

(concurrence, concentration, etc.). Deux points sont ainsi à noter :

-

L’argument marketing, qui est mis en avant par 23andMe, à savoir que la

collecte de données issues des « consommateurs » est réalisée avec une

finalité liée à la recherche, n’est pas une information fausse, mais

partielle. Ces données ont peu d’intérêt en elles-mêmes, c’est-à-dire en

l’absence d’une collecte « totale » qui draine des données issues d’une

réelle pratique médicale (généralistes et généticiens), pratique qui

accède non seulement au corps des « patients » (et aux données

inhérentes), mais aussi au corps de patients atteints de pathologies.

Utilisé dans la littérature académique, le concept de « marché biface »

[18] rend

ainsi invisible le modèle économique que développe des entreprises ayant

des compétences en TIC (ou NTIC, N pour nouvelles). L’information ne

circule donc pas uniquement en « C-to-B »

(consumer-to-business), mais également en « B-to-B

» (business-to-business) à partir de généralistes par

exemple [2] (Figure 2). Ces derniers

contribuent ainsi à transformer la structure de la profession médicale,

et notamment de la « clinique » (auparavant seule détentrice de ce type

de données) [2].

-

Les médecins généralistes (et les patients) seront amenés à jouer un rôle

plus important qu’auparavant dans la collecte de données liées aux

traitements thérapeutiques (collecte qui, là encore, peut être assurée

en partie via les NTIC) (Figure 2). Outre l’interrogation

induite par le statut des médicaments dits « off label

» [2], les essais

cliniques deviennent, avec l’avènement des NTIC, moins dépendants de la

clinique « académique ». Comme le souligne un rapport de l’Académie des

Sciences, de l’Ingénierie et de la Médecine, le contexte des essais

cliniques est celui d’une pénurie de patients et de médecins (notamment

les généralistes) que des outils électroniques « facile à

utiliser » (user-friendly) contribueront à

combler [19].

La diversité des NTIC (outils de communication, de gestion de données,

de formation continue, etc.) apparaît donc être un élément facilitateur

de l’enrôlement des patients et des médecins.

|

… ou une régulation par la profession médicale ? Comme mentionné précédemment, le nouveau Règlement européen sur les DIV légifère sur

les tests génétiques vendus en libre accès. En 2012, le projet de Règlement

indiquait que « l’énorme progrès technique et scientifique » lié

aux biotechnologies se double du fait que « les pays de l’UE interprètent et

implémentent les règles actuelles de manières différentes »10. La première mouture du Règlement a été

élaborée par la Commission Européenne, puis a fait des navettes entre le Parlement

Européen et le Conseil de l’Union Européenne. En ce qui concerne les auto-tests,

deux options se présentaient [20]. Alors que le Parlement Européen mettait l’accent sur l’encadrement

professionnel des tests, ce qui correspond au modèle médical traditionnel

(prescription, et interdiction de la publicité pour les produits médicaux), le

Conseil de l’Union Européenne s’orientait vers une régulation plutôt portée sur les

tests en eux-mêmes (qualité scientifique et clinique, exactitude des arguments

publicitaires, etc.), que ce soit quant à leur évaluation avant la mise sur le

marché ou leur surveillance consécutive. Le texte final a été adopté en 2017, et entrera en vigueur en 2022. Dans l’ensemble,

c’est l’approche proposée par le Conseil qui a été finalement adoptée. Les

dispositifs destinés à l’analyse de la génétique humaine relèvent de la classe C

(sur une échelle allant jusqu’à la classe D pour les dispositifs les plus risqués),

ce qui impose une évaluation de leur qualité (sécurité, performances, etc.) ainsi

qu’un plan de surveillance après commercialisation. À l’image de ce qu’imposent les

certifications américaines délivrées à 23andMe, les fabricants auront l’obligation

de stipuler les limites de leurs produits (par exemple leurs faibles validité et

utilité cliniques) et ne devront pas induire en erreur l’utilisateur ou le patient

(publicité, informations sur le produit, dénomination du produit, mode d’emploi), au

regard du but, de la sécurité et de la performance du dispositif. Les tests

certifiés seront répertoriés par un système d’identification unique au sein d’une

base de données (Eudamed) qui rendra publique les informations inhérentes aux tests

(y compris des informations sur les organismes notifiés,

c’est-à-dire les comités d’experts qui délivrent les certificats et qui ne seront

pas nécessairement composés de médecins11),

dans un langage intelligible pour l’acheteur (ce qui comprend une traduction dans la

langue officielle du pays de vente). Le nouveau Règlement fixe également des

pré-requis en matière de distribution (déclaration du statut juridique du fabricant

et des distributeurs, etc.). Il réduira donc le manque d’information sur la qualité

et la traçabilité des tests génétiques, des défauts majeurs ayant en effet été

soulignés par les plus hautes instances (européennes [21] comme américaines [22]) (→).

(→) Voir la Chronique géomique de B. Jordan, m/s n° 1,

janvier 2011, page 103

Nos propres recherches sur l’e-marché des auto-tests ont d’ailleurs buté sur

plusieurs points relatifs à la traçabilité des entreprises (domiciliation dans des

paradis fiscaux et « éthiques », distributeurs rarement déclarés comme tels, statut

de laboratoire d’analyses parfois revendiqué sans justification administrative,

absence d’indication sur le registre de commerce national dans lequel est déclarée

l’entreprise, etc.) [1,2]. De même, une étude du marché via les « prix

» (et les produits) suggère fortement l’existence de liens entre certaines

entreprises. Dans tous les cas, l’Internet favorise clairement l’absence de

renseignements et les entorses aux régulations (normes de qualité et processus de

certification des tests ou des laboratoires producteurs, interdiction de ventes sans

prescription médicale, etc.). Si ce point est commun au marché du médicament, le

marché de la génétique est spécifique de par le traitement des données personnelles

et identifiantes (ce qui, pour autant, peut intégrer des données cliniques liées à

la pharmacologie), puis leur possible revente à des tierces parties (éventuellement

après anonymisation). Les données génétiques sont d’ailleurs prises en compte, en

tant que telles, par le RGPD (Règlement général sur la protection des données)12. Entré en vigueur en 2018, ce nouveau

règlement européen permet le traitement des données de santé relatives à une «

personne identifiée ou identifiable », sous réserve d’obtenir

le « consentement explicite » (sur la finalité et le cadre

d’utilisation des données) de la personne concernée. Les États membres européens

restent par contre libres de fixer des principes plus stricts dans leur législation

nationale (tant que cela respecte les principes du RGPD). En ce qui concerne la

valorisation économique des données génétiques, par exemple, elle est rendue

difficile en France (alors qu’elle est possible aux États-Unis) pour l’instant,

entre autres de par la spécificité du régime juridique dont elle relève [23] (→).

(→) Voir le Forum de H.C. Stoeklé et al.,

m/s n° 12, décembre 2018, page 1100

Toutefois, en matière de régulation professionnelle (et, en l’occurrence, médicale)

sur les DIV, l’option proposée par le Parlement européen n’est pas tout à fait

éludée étant donné que l’obligation, ou non, d’une prescription médicale relève de

chaque législation nationale. Certains auteurs ont souligné que l’option avancée par

le Parlement était problématique de par l’absence d’expertise chez certains profils

de médecins, et qu’elle risquait de faire l’impasse sur l’évaluation des tests

(validité et utilité clinique) et d’être non proportionnée aux différents types de

tests (certains présentant plus de risques que d’autres) [20]. Outre que cette dernière analyse est peu viable dans les

systèmes faisant une part importante à la régulation professionnelle (tel le cas de

la France où les médecins et les laboratoires doivent être spécifiquement

accrédités, et les tests évidemment certifiés), il conviendrait de la réinterroger à

partir d’éléments empiriques, maintenant que le Règlement croise les deux options,

ce qui implique, pour rappel, que les fabricants stipuleront les limites de leurs

produits (aux États-Unis, la certification accordée à 23andMe pour ses tests

pharmacogénétiques mentionnent d’ailleurs que ce type d’informations minore le

risque d’interprétations erronées par des professionnels de santé). Le constat d’un

manque de compétence médicale avait d’ailleurs amené des auteurs à définir la

catégorie des « auto-tests » non pas sur le principe d’une présence médicale, mais

sur le fait que les produits soient situés en dehors du système de santé [24]. Enfin, il reste à voir dans quelles limites le corps médical s’intéressera à la

question de la revente de données (a fortiori dans le contexte de

l’entrée en vigueur du RGPD où, comme nous l’avons vu, même les législations

nationales ne sont pas nécessairement stabilisées), et de quelle façon il attirera

l’attention des patients sur ce point (à titre de comparaison, avec les auto-tests,

les certifications américaines ne précisent rien sur ce point). D’ailleurs,

l’efficacité du régime juridique instauré par le RGPD est déjà contestée en ce

qu’elle n’assurerait pas une protection technique et juridique suffisante [25]. Dans tous les cas, il

est probable que l’aspect innovant des Big Data, qui est souligné

par nombre de textes, induira des effets dont l’intensité est difficile à prévoir.

Par exemple, le transfert des données vers une « entreprise » hors Union européenne

dans le cadre d’une fusion-acquisition est maintenant pris en compte13, et implique de recueillir un nouveau

consentement « spécifique au transfert », soit vraisemblablement «

quelques années plus tard [après le premier consentement] »

([27], p. 8). Cette

exigence, qui est liée à la nécessité d’obtenir un consentement éclairé (entre

autres sur les circonstances spécifiques du transfert), vise à « garantir un

certain contrôle des utilisateurs et une certaine transparence pour la personne

concernée » (a fortiori lorsque les « données

seront transférées vers un pays qui n’offre pas une protection adéquate et

qu’aucune garantie appropriée visant à protéger les données n’est mise en

œuvre »). Il reste ainsi à étudier ce que signifie, en termes

d’investissement cognitif, ce type de consentement « à rebours », qu’il soit signé

par un internaute seul ou accompagné d’un médecin (qui ne sera peut-être plus celui

d’origine, et pas forcément habitué aux questions liées à la génétique, et a

fortiori aux auto-tests). |

La vente sans prescription médicale, ainsi que la possible absence d’un médecin dans

les comités européens d’évaluation (des tests génétiques), confèrent aux auto-tests

l’aspect d’une « médecine sans médecin ». Le développement du marché des tests

génétiques a par ailleurs un impact au sein même de la profession médicale, puisque

les médecins généralistes ont dorénavant accès à un grand nombre de tests, là où

traditionnellement les cliniciens généticiens étaient les seuls détenteurs du marché

de la génétique (autrement dits étaient les « seuls maîtres à bord »). Cet

élargissement aux médecins généralistes, qui s’accompagne de la constitution de

grandes bases de données génétiques et cliniques, intensifie non seulement la

recherche en génétique, mais également la recherche en pharmacologie. Les faibles

validité et une utilité cliniques des tests prédictifs ne sont donc pas

incompatibles avec un développement du savoir médical. Si ces tests sont

potentiellement le signe d’un affaiblissement de la médecine (perte de l’exclusivité

médicale que représente l’obligation d’une prescription), ils engendrent dans tous

les cas une reconfiguration intra-professionnelle (via une clinique

académique qui perd une partie de son rôle central, et une médecine générale dont la

présence dans le processus de production des connaissances est accrue). Cette

reconfiguration est impulsée par des acteurs qui sont pris dans des logiques de

marché (concurrence, concentration, etc.), et qui cherchent à développer aussi bien

le marché du libre accès que le marché médical sur un plan génétique et

pharmacologique. L’absence de prescription médicale lors de la vente des auto-tests,

qui est permise par le nouveau Règlement européen sur les DIV (en fonction toutefois

de choix nationaux), ne signifie pas qu’aucune régulation médicale n’interviendra, à

long terme, sur ce marché. En effet, les entreprises qui domineront le marché du

libre accès seront celles qui auront la capacité d’établir, en parallèle, des liens

avec le marché médical. |

L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données

publiées dans cet article.

|

Mes remerciements vont aux relecteurs de médecine/sciences, à Emmanuelle Rial-Sebag

pour sa relecture (Inserm, UMR 1027), ainsi qu’à Gauthier Chassang (Inserm, UMR

1027) pour son aide précieuse au sujet du RGPD. L’article est en partie extrait

d’une thèse financé par l’IReSP, dans le cadre du projet de recherche porté par

Pascal Ducournau (« Tests génétiques en accès libre sur Internet : ressorts,

développements et conséquences d’une offre en émergence », appel à projets :

Services de santé - Politiques publiques et santé 2009). La thèse a également

bénéficié d’une bourse de mobilité internationale attribuée par le Réseau des Jeunes

Chercheurs Santé et Société (financement MIRE).

|

Footnotes |

1. Jautrou

H,

Bès

MP. Les tests

génétiques en accès libre (2000–2012) : une innovation sanitaire régulée par

le marché ? In: Valat

B, ed. Les marchés de la

santé en France et en Europe (XIXe-XXe

siècle) . Toulouse: :

Presses Universitaires du Midi; ,

2020. 2.

Jautrou

H.

Les tests génétiques vendus en libre accès sur l’Internet : une

médicalisation sans médecin ?

Thèse de doctorat de sociologie.,

Toulouse: : Université Jean

Jaurès; , 2016. 3. Wrick

KL. Markets research.

Direct-to-consumer genetic testing: business prospects in the United

States . Cambridge: :

Cambridge Healthtech Institute; ,

2009. 4. GPPC . Survey of

direct-to-consumer testing statutes and regulations. Genetics and public

policy center . Berman Institute of Bioethics and

Johns Hopkins University; ,

2007. 5. Borry

P, vann

Hellemondt

RE,

Sprumont

D, et al.

Legislation on direct-to-consumer genetic testing in seven

European countries . Eur J Hum Genet.

2012;; 20 :

:715.–21. 6.

Jordan

B.

Les tests génétiques grand public ont-ils une utilité clinique

? . Med Sci (Paris).

2012; ; 28 :

:325.–328. 7.

Ducournau

P

,

Gourraud

PA

,

Rial-Sebbag

E

, et al.

Tests génétiques en accès libre sur Internet : stratégies

commerciales et enjeux éthiques et sociétaux . Med

Sci (Paris).

2011; ; 27 :

:95.–102. 8.

Ng

PC

,

Murray

SS

,

Levy

S

, et al.

An agenda for personalized medicine .

Nature.

2009; ; 461 :

:724.–726. 9.

Jordan

B.

Craig Venter et son exome . Med Sci

(Paris).

2008; ; 24 :

:989.–990. 10.

Jordan

B.

Dépistage du cancer : les promesses illusoires de Pathway

Genomics . Med Sci (Paris).

2015; ; 31 :

:1137.–1139. 11.

Borry

P

,

Cornel

MC

,

Howard

HC

. Where are you going, where have you been: a

recent history of the direct-to-consumer genetic testing

market . J Community Genet.

2010; ; 1 :

:101.–106. 12.

Klepper

S.

Industry life cycles. Ind Corp .

Change.

1997; ; 6 :

:145.–181. 13.

Jordan

B.

Grandes manœuvres autour des profils génétiques en libre

accès . Med Sci (Paris).

2014; ; 30 :

:227.–228. 14.

Saukko

PM

. Shifting metaphors in direct-to-consumer genetic

testing: from genes as information to genes as big data .

New Genet Soc.

2017; ; 36 :

:296.–313. 15.

Powell

WW

,

Koput

KW

,

White

DR

, et al.

Network dynamics and field evolution: the growth of

interorganizational collaboration in the life sciences .

Am J Sociol.

2005; ; 110 :

:1132.–1205. 16. Kline

SJ,

Rosenberg

N. An overview of

innovation . In: Landau

R,

Rosenberg

N, eds. National academy of

engineering. The positive sum strategy: harnessing technology for economic

growth . Washington DC: :

National Academy Press; , 1986 :

:275.–305. 17.

Cooke

P.

,

Atkinson

P

,

Glasner

P

,

Lock

M

. State, markets and networks in bioeconomy

knowledge value chains . Handbook of genetics and

society: mapping the new genomic era . London-New

York: : Routledge; ,

2009: :163.–180. 18.

Stoeklé

HC

,

Mamzer-Bruneel

MF

,

Vogt

G

, et al.

23andMe: a new two-sided data-banking market

model . BMC Med Ethics.

2016; ; 17 : :11.. 19. Committee on cancer clinical trials

and the NCI cooperative group program, board on health care

services-Institute of medicine . A national cancer

clinical trials system for the 21st century: reinvigorating the

NCI cooperative group program . In:

Nass

SJ,

Moses

HL,

Mendelsohn

J, eds. Washington

DC: : National Academic

Press; , 2010 : :298.

p. 20.

Kalokairinou

L

,

Howard

HC

,

Borry

P

. Current developments in the regulation of

direct-to-consumer genetic testing in Europe . Med

Law Int.

2015; ; 15 :

:97.–123. 21.

Hennen

L

,

Sauter

A

,

Van den Cruyce

E

. Direct to consumer genetic testing study .

Brussels: : Parlement

européen; , 2008. 22.

Jordan

B.

Les tests génétiques grand public en caméra

cachée . Med Sci (Paris).

2011; ; 27 :

:103.–106. 23.

Stoeklé

HC

,

Forster

N

,

Turrini

M

, et al.

La propriété des données génétiques : de la donnée à

l’information . Med Sci (Paris).

2018; ; 34 :

:1100.–1104. 24.

Borry

P

,

Henneman

L

,

Lakeman

P

, et al.

Preconceptional genetic carrier testing and the commercial offer

directly-to-consumers . Hum Reprod Oxf Engl.

2011; ; 26 :

:972.–977. 25.

Bourcier

D

,

De Filippi

P

. Vers un droit collectif sur les données de

santé . Rev Droit Sanit Soc RDSS Dalloz Rev.

2018; ; 3 :

:444.–456. 26.

Howard

HC

,

Borry

P

. Is there a doctor in the house? The presence of

physicians in the direct-to-consumer genetic testing

context . J Community Genet.

2012; ; 3 :

:105.–112. 27. EBPB . Guidelines

2/2018 on derogations of article 49 under regulation 2016/679 .

European Data Protection Board; ,

2018. |