La force des biobanques réside dans leurs collections à grande échelle. Ces

échantillons constituent un matériel précieux sur lesquels pourront être appliquées

les techniques futures, qui permettront de nouvelles découvertes. Encore faut-il que

l’activité des biobanques perdure. Le premier défi de la biobanque est d’inventer

son propre modèle économique et de se doter des outils de gestion efficaces pour que

son activité soit pérenne. Son second défi est d’encourager le don d’échantillons

auprès de l’individu et plus largement de la population. Nous développerons en

premier lieu la priorité d’autonomie financière des biobanques, et ensuite, les

défis sociétaux auxquels elles font face.

Dans un paysage scientifique international, les biobanques doivent assurer leur

développement économique. Une biobanque doit trouver l’équilibre financier qui

couvre ses coûts sans pour autant réaliser de bénéfice. Ce paradoxe apparent est par

ailleurs abordé [10]

(→).

(→) Voir la Nouvelle de H. Squalli et al., page 282 de ce

numéro

Cette nouvelle discipline – Biobankonomics - répond aux questions

fondamentales de l’analyse économique [7]. Quels sont les coûts ? Quels sont les financements ? Quels

sont les indicateurs de performance ? Le nombre d’échantillons conservés dans la

biobanque est-il le meilleur indicateur de son activité ? Nous expliquerons les

outils de gestion spécifique et proposerons des solutions pour optimiser la

durabilité des biobanques [10].

Depuis une vingtaine d’années, la Communauté Européenne soutient le développement des

biobanques. Le programme Horizon 2020 pour la recherche et l’innovation (2014-2020)

a établi trois priorités pour un financement à hauteur de 80 milliards d’euros :

l’excellence scientifique, la primauté industrielle, et les défis sociétaux. Le

premier de ces défis concerne la santé, le changement démographique et le bien-être.

Le financement de 7,472 milliards d’euros est fléché pour la recherche biomédicale

et la santé humaine [8]. La

participation des biobanques y est inscrite (Programme de travail 2018-2020) en

termes de collaboration avec les registres, les référentiels et les infrastructures

de recherche.

Dans le domaine des biobanques, la standardisation des procédures et des principes

éthiques sont étudiés par la société internationale pour les référentiels

biologiques et environnementaux (International society for biological and

environmental repositories, ISBER). Le guide de bonnes pratiques de

l’ISBER partage les stratégies reconnues par la communauté scientifique, et aide les

utilisateurs dans les démarches d’accréditation selon des standards nationaux ou

internationaux [9]. Ces

procédures standardisées dédiées à la gestion d’informations des biobanques seront

développées par ailleurs [11] (→).

(→) Voir la Nouvelle de C. Le Queau et al., page

285 de ce numéro

Au-delà des enjeux technologiques, les enjeux sociétaux sont à considérer et

prioritairement la protection de l’individu. Un point sur l’accès à l’information

concernant l’individu, le recueil de son consentement, et la garantie de la

confidentialité des données fera l’objet de l’article par Messaoudi et

al. dans ce numéro [12] (→).

(→) Voir page 279 de ce numéro

Cette étape franchie, l’individu est assuré que ses données personnelles resteront

strictement confidentielles.

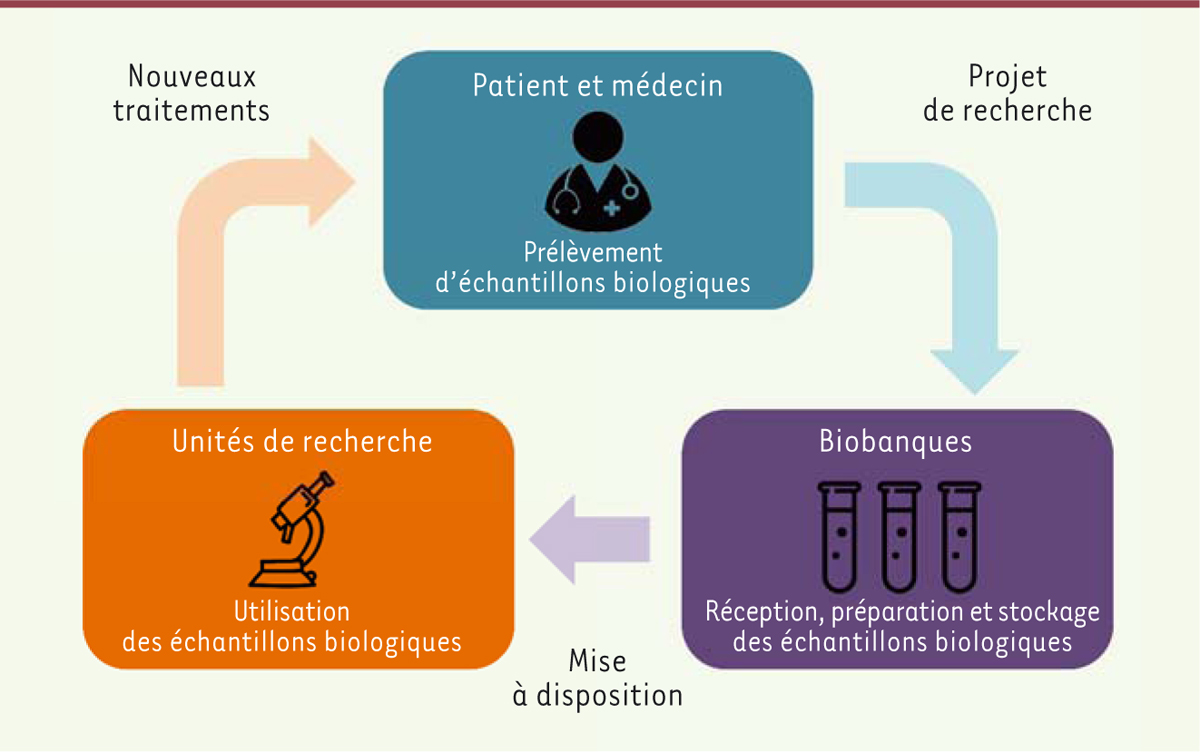

| Figure 1. Les acteurs du projet de recherche biomédicale. Le médecin prélève

l’échantillon biologique en s’assurant du consentement du patient. Cet

échantillon est traité et conservé par la biobanque. Le chercheur

utilisera cet échantillon et les données associées à cet échantillon

dans le cadre d’un projet de recherches biomédicales. |