| |

| Med Sci (Paris). 36(3): 282–285. doi: 10.1051/medsci/2020043.Biobankonomics et

pérennité financière des biobanques Hadi Sqalli,1* Nora El Awadi,1** and Caroline Rancati1*** 1MSc Biobanks and Complex Data Management, Université Côte

d’Azur, Centre Hospitalier Universitaire de Nice, Hôpital

Pasteur, Biobanque

BB-0033-00025, Nice, France MeSH keywords: Biobanques, Commerce, Humains, Modèles économiques, Développement durable, économie, organisation et administration, normes, tendances |

Le domaine des biobanques est un secteur en pleine expansion. Dès 2009, la couverture du

magazine Time a cité les biobanques parmi les dix concepts qui allaient

révolutionner le monde [1]. En

effet, elles jouent un rôle clé en santé humaine. Si elles étaient cantonnées à la

collecte d’échantillons pendant les années 1990, les biobanques sont devenues

essentielles à la recherche médicale, notamment avec la percée de la médecine de

précision. En fournissant divers types d’échantillons biologiques (tissu, sang, urine,

cellules, acides nucléiques, etc.) ainsi que les données médicales associées, les

biobanques permettent aux chercheurs de développer des analyses transcriptomiques,

protéomiques ou métabolomiques à grande échelle, rendant possible l’identification de

nouveaux biomarqueurs pronostiques ou diagnostiques et de nouvelles cibles

thérapeutiques. L’identification de ces biomarqueurs a permis également le développement

de « tests compagnons » pour l’utilisation des thérapies ciblées. Selon une définition

de la haute autorité de santé, un test compagnon est un test diagnostique permettant de

sélectionner, en fonction de leur statut pour un biomarqueur prédictif, les patients

chez lesquels le traitement est susceptible d’apporter un bénéfice. Les biobanques actuelles ont pour mission principale la gestion des échantillons. En

parallèle, ces dernières doivent réaliser un développement économique, ce qui a généré

une discipline nouvelle, nommée « biobankonomics », dont la fonction consiste à analyser

le marché des biobanques. La taille du marché global des biobanques était estimée à

52,31 milliards de dollars américains (USD) (soit environ 47 milliards d’euros) en 2017,

et devrait afficher une augmentation de 4,5 % d’ici à 2025 [2]. Dans ce contexte mondial, les biobanques, comme

toutes les entreprises, doivent maîtriser leur stratégie économique car il y va de leur

durabilité. Elles doivent analyser en priorité leur situation financière pour pouvoir

ensuite actionner les leviers de la pérennité. Pour illustrer la « biobankonomics »,

nous allons présenter les différents coûts liés au fonctionnement d’une biobanque, puis

ses revenus et ses financements de soutien, avant d’envisager la manière d’optimiser la

visibilité scientifique. |

Une biobanque est complexe, et son fonctionnement entraîne des frais considérables.

La seule façon de contrôler les dépenses est de pouvoir quantifier les frais engagés

pour la collection, le transport et la conservation des échantillons, l’extraction

de produits dérivés de ces échantillons, et l’actualisation des données cliniques

associées. Matériellement, l’infrastructure doit posséder un plateau technique et

l’équipement nécessaire à la réception, la préparation et la conservation des

échantillons biologiques dans les conditions optimales. Cela nécessite de disposer

d’un parc de congélateurs à - 80 °C, et de conteneurs d’azote liquide qui

maintiendront les échantillons à - 196 °C, de façon à garantir la qualité des acides

nucléiques. Techniquement, il faut que les procédures de conservation et

d’extraction puissent être réalisées en respectant des procédures normalisées. Cette

technicité nécessite une équipe qualifiée, qui maîtrise les phases pré-analytiques

et analytiques du traitement des échantillons. Les coûts de traitement incluent

aussi la qualité des données associées à l’échantillon, c’est-à-dire issues du

dossier médical actualisé avec le suivi thérapeutique et les dernières analyses de

l’individu, mais doivent inclure également les nombreuses démarches-qualité

nécessaires afin d’obtenir des certifications et des accréditations, démarche clé

pour le développement des biobanques. Une comptabilité analytique permettrait de

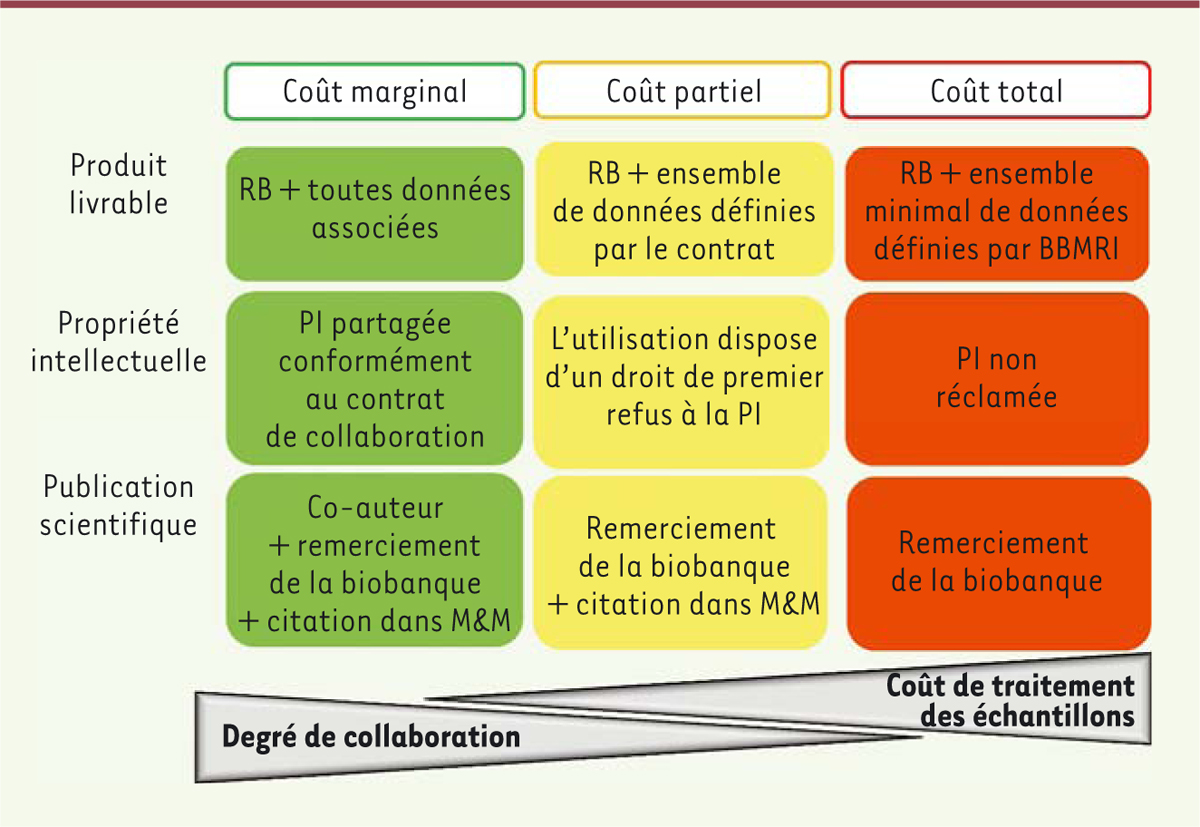

totaliser en temps réel l’ensemble des charges pour chaque produit livrable. Considérant les coûts de recouvrement dans un partenariat public-privé, Clément

et al. proposent d’adopter trois modèles qui diffèrent selon le

degré de collaboration entre les partenaires (Figure 1). Dans le modèle de coût marginal, la biobanque

possède un droit sur le brevet d’invention et bénéficie d’une reconnaissance

scientifique, permettant ainsi un degré de collaboration maximum pour un coût de

traitement des échantillons minimum. En revanche, dans le modèle de coût total, la

biobanque ne bénéficie d’aucune reconnaissance scientifique en cas de découverte

majeure, et ne possède aucun brevet d’invention, alors que le coût de traitement des

échantillons est maximum. Le modèle intermédiaire, ou coût partiel, allie une

reconnaissance scientifique de la banque d’échantillons biologiques et un coût

partiel du traitement des spécimens.

| Figure 1.Les modèles de recouvrement des coûts en biobanques (selon Clément et al.

[ 4]). Dans le

modèle de coût marginal, la biobanque possède un droit sur le brevet

d’invention et bénéficie d’une reconnaissance scientifique ; dans ce

cas, la collaboration est alors maximale (en vert). A l’opposé, dans le

modèle de coût total, la biobanque ne bénéficie d’aucune reconnaissance

scientifique en cas de découverte majeure (en rouge). En position

intermédiaire, on trouve le modèle de coût partiel (en jaune). BBMRI :

biobanking and biomolecular resources research

infrastructure ; M&M : matériels et méthodes ; RB :

ressources biologiques ; PI : propriété intellectuelle. |

Des spécialistes en biobanques, notamment B. Clément et son équipe, ont mis en place

un système d’estimation du coût du traitement des échantillons, ce qui a permis de

modéliser le recouvrement des coûts d’une biobanque [3]. L’étude de Clément et al.

prend en compte deux indicateurs : le groupe d’experts a identifié 46 tâches

différentes (plus ou moins complexes) liées aux activités de biobanking, et a

ensuite attribué à chaque tâche 1) un indicateur d’expertise (A

: élevé ; B : moyen ; C :

faible) et 2) un indicateur de complexité, qui reflète le temps ou la complexité du

traitement de l’échantillon selon 3 niveaux (1 : < 1 heure/faible complexité ; 2

: 1 à 2 heures/complexité moyenne ; 3 : > 2 heures/complexité élevée). Les deux

indicateurs sont ensuite multipliés afin de calculer le coût estimé pour le

traitement de chaque échantillon. |

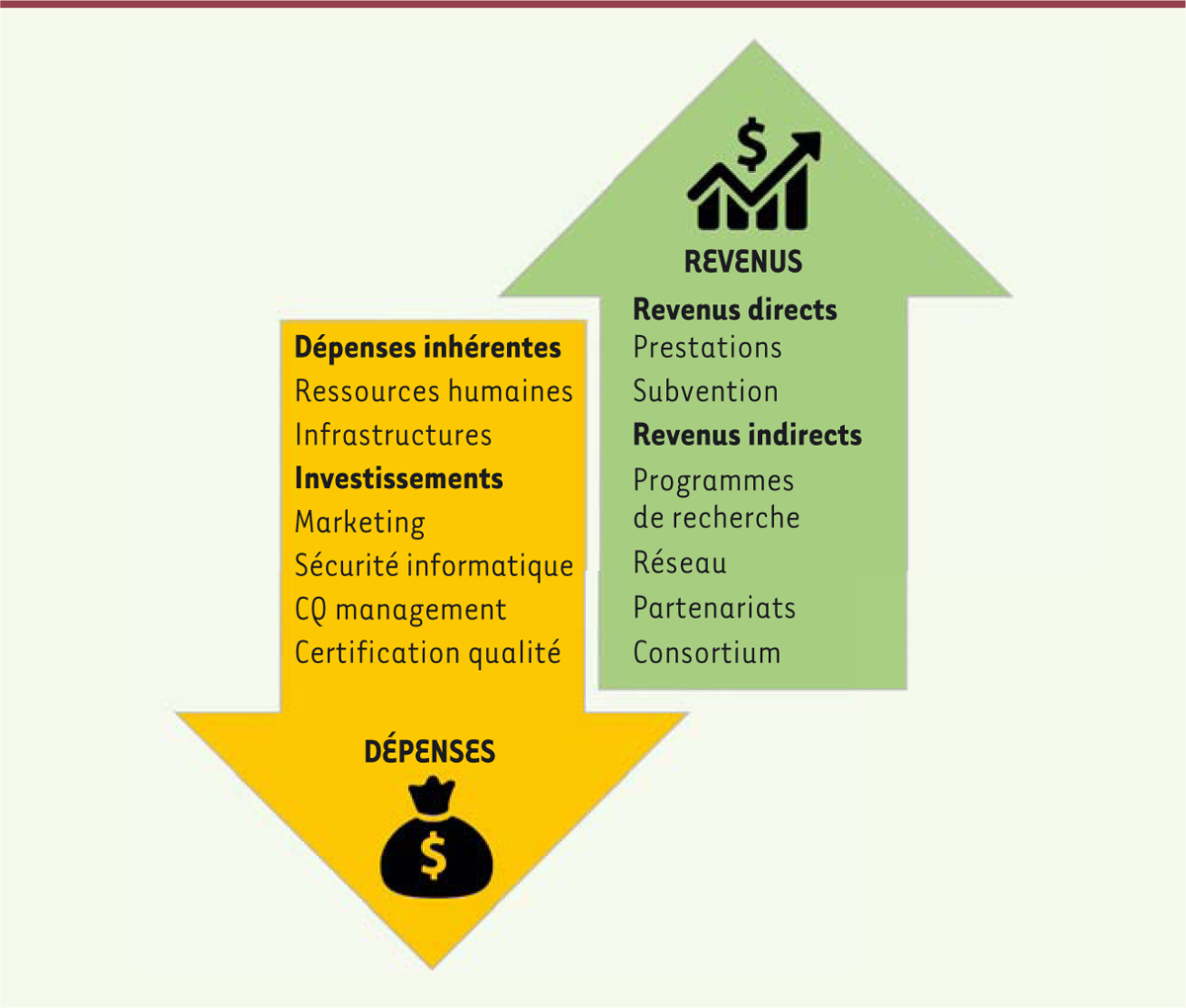

Les financements et revenus L’estimation du coût du traitement des échantillons et l’étude des modèles de

recouvrement des coûts permettent de mettre en évidence la difficulté des biobanques

à maintenir un équilibre financier (Figure

2).

| Figure 2. Les différentes sources de dépenses et de revenus des biobanques. Les

dépenses comprennent les frais de personnel et d’équipement ainsi que

les divers investissements en marketing, sécurité informatique, gestion

du contrôle qualité (CQ) et certification de la qualité. Les recettes

sont directes ou indirectes, c’est-à-dire provenant d’un projet

collaboratif. |

Les subventions collectées auprès d’institutions privées (multinationales

pharmaceutiques et institutions de recherche notamment) ou publiques (subventions

gouvernementales) contribuent à l’équilibre financier. Les résultats du

questionnaire de l’étude de Clément et al. sur les biobanques en

France et aux Pays-Bas ont révélé trois sources de financement principales :

financement public (32 %), financement par des institutions de recherche (27 %), et

financement par des subventions de recherche (25 %). Le recouvrement des coûts pour

les échantillons biologiques ne représente que 1 % du budget [4]. Les biobanques peuvent fournir des prestations de services telles que la

caractérisation ou le traitement d’échantillons biologiques. En effet, les

biobanques recouvrent seulement une partie de leurs dépenses en facturant aux

chercheurs l’accès aux échantillons biologiques. Il est donc primordial qu’elles

bénéficient d’un soutien externe à court terme et à long terme afin d’assurer leur

viabilité économique. Par conséquent, les biobanques doivent développer et

diversifier leurs sources de revenus par différents moyens [5–6]. |

Comment optimiser la durabilité et la visibilité des biobanques ainsi que leurs

revenus ? Les programmes de recherche en collaboration avec des organismes de recherche privés

ou publics représentent un facteur important de durabilité pour les biobanques, mais

ils peuvent engendrer des dépenses supplémentaires. De plus, l’appartenance des

biobanques à des réseaux ou des consortiums peut leur permettre d’enrichir leurs

réseaux et de développer des partenariats, de type public/public, public/privé ou

privé/privé, avec d’autres biobanques, mais aussi avec d’autres institutions telles

que des entreprises biopharmaceutiques ou biomédicales. Les partenariats permettent le recouvrement indirect des coûts lorsque la biobanque

fournit des prestations de service (traitement d’échantillons de la biobanque en

échange du droit d’accès à d’autres échantillons à coût marginal), ou encore au

travers d’une citation de la biobanque dans les articles publiés (dans le cadre de

projets ayant utilisé les échantillons fournis par elle), ce qui lui permet de se

faire connaître et d’accroître sa notoriété. Les stratégies de marketing et de communication permettent également d’accroître la

visibilité des biobanques par la création d’un site internet et d’un catalogue

virtuel. Par l’intermédiaire de ces outils, les biobanques expliquent aux donneurs

effectifs ou potentiels la nécessité d’avoir accès à des échantillons biologiques

dans la recherche médicale, et présentent l’éventail de leurs missions et des

services proposés aux chercheurs. Enfin, les programmes de certification de qualité

permettent d’acquérir la confiance des clients afin de les fidéliser, et de veiller

à la réputation de la biobanque. La mise en œuvre d’un système de gestion de la

qualité est donc primordiale. En conclusion, il est très difficile pour une banque d’échantillons biologiques

d’atteindre un point d’équilibre. Étant à but non lucratif, une biobanque doit

trouver un équilibre financier lui permettant de couvrir ses coûts sans réaliser de

bénéfice sur le transfert d’échantillons biologiques. Cette complexité est due au

fait que les bioéchantillons ne sont pas des produits commerciaux, ce qui rend le

chiffrage d’un coût plus difficile. De même, les indicateurs de performance

classiques ne peuvent pas être utilisés. Il est donc nécessaire de définir des

indicateurs spécifiques, tels que le rapport stockage/déstockage des échantillons,

véritable marqueur de l’activité de la biobanque, ou encore la notoriété de la

biobanque dans le paysage scientifique, qui peut être évaluée en analysant sa

contribution aux publications scientifiques. La « biobankonomics » permet donc une

étude globale des coûts, et facilite la gestion d’une biobanque par la modélisation

d’outils de gestion. |

Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données

publiées dans cet article.

|

1.

10 ideas changing the world right now. Time (annual special issue)

2009, March 16.

2.

Biobanks market size, share and trends analysis report by product

(LIMS), by service (cold chain), by biospecimen type, by biobank type

(virtual), by application, and segment forecasts, Sept. 2018.

3.

Vaught

J.. Biobankonomics:

Developing a sustainable business model approach for the formation of a

human tissue biobank . J Natl Cancer Inst

Monogr.

2011; ; 2011 :

:24.–31. 4.

Clément

B,

Yuille

M,

Zaltoukal

K, et al. Public

biobanks: calculation and recovery of costs . Sci

Transl Med.

2014;; 6 : :261fs45..

5.

Watson

PH,

Nussbeck

SY,

Carter

C, et al.

A framework for biobank sustainability .

Biopreserv Biobank.

2014; ; 12 :

:60.–68. 6.

Doucet

M,

Yuille

M,

Georghiou

L,

Dagher

G. Biobank

sustainability: current status and future prospects .

J Biorepository Sci Appl Med.

2017; ; 5 :

:1.–7. 7.

Ciaburri

M,

Napolitano

M,

Bravo

E. Business planning

in biobanking: how to Implement a tool for sustainability .

Biopreserv Biobank.

2017; ; 15 :

:46.–56. 8.

Odeh

H,

Miranda

L,

Rao

A, et al.

The biobank economic modeling tool (BEMT): online financial

planning to facilitate biobank sustainability .

Biopreserv Biobank.

2015; ; 13 :

:421.–429. |