| |

| Med Sci (Paris). 36(4): 313–316. doi: 10.1051/medsci/2020048.Un dialogue précoce indispensable entre cellules MAIT

et microbiote Hélène Gilgenkrantz1* 1Centre de recherche sur l’Inflammation, Inserm UMR 1149 -

Université Paris Diderot, Faculté de médecine Xavier-Bichat,

16 rue Henri Huchard,

75018Paris,

France MeSH keywords: Animaux, Communication cellulaire, Croissance et développement, Homéostasie, Humains, Phénomènes du système immunitaire, Activation des lymphocytes, Microbiote, Cellules T invariantes associées aux muqueuses, Peau, Phénomènes physiologiques de la peau, Facteurs temps, Cicatrisation de plaie, immunologie, physiologie, croissance et développement, microbiologie, physiopathologie |

Les cellules MAIT (mucosal-associated invariant T cells) se situent au

carrefour de l’immunité, de l’inflammation, et du microenvironnement microbien.

Fortement représentées dans les tissus jouant un rôle de barrière comme le chorion

(lamina propria) de la muqueuse intestinale ou la peau, elles sont

rapidement activées au contact des bactéries. Elles sont également abondantes dans le

sang ou le foie, où elles représentent respectivement de 10 à plus de 20 % des cellules

T [1, 2]. Si l’abondance des MAIT est très variable d’un

individu à l’autre, leur nombre est en revanche très souvent diminué dans le sang de

patients présentant une maladie à composante immunitaire ou inflammatoire comme le

diabète [3, 4, 14] (→), la cirrhose [5], ou certaines maladies auto-immunes [6].

(→) Voir les Nouvelles de I. Magalhaes et A. Lehuen, m/s n° 8-9,

août-septembre 2015, page 717, et de O. Rouxel et A. Lehuen, m/s

n° 6-7, juin-juillet 2018, page 518

En se fondant sur l’importance de la colonisation intestinale dans le développement du

système immunitaire, une équipe américaine s’est interrogée sur le rôle de la flore

commensale dans l’abondance et la fonction des lymphocytes MAIT. La faible

représentation des cellules MAIT chez la souris et l’absence d’anticorps monoclonal

dirigé contre leur récepteur de l’antigène (T cell receptor, TCR)

rendaient la tâche ardue. L’équipe de Yasmine Belkaid (Bethesda, États-Unis) vient

néanmoins de montrer dans la revue Science que l’exposition intestinale

à certaines espèces de bactéries commensales durant une fenêtre de temps limitée aux

trois premières semaines de vie postnatale déterminait le développement et l’abondance

des cellules MAIT à l’âge adulte, et que les interactions que ces cellules entretiennent

avec la flore bactérienne modulaient leur fonction et avaient une influence sur la

réparation tissulaire [7]. |

Éducation du système immunitaire : le rôle du microbiote Tous les tissus ayant un rôle de barrière sont colonisés par des bactéries qui

permettent la maturation et l’homéostasie du système immunitaire, notamment en

relarguant des métabolites microbiens [3]. En

retour, le système immunitaire est capable de moduler le microbiote et de maintenir

l’intégrité de la fonction barrière du tissu. Ainsi, la colonisation néonatale des

poumons permet à la souris adulte d’induire des lymphocytes T régulateurs et de

promouvoir une tolérance à certains allergènes [8]. De même, la colonisation intestinale

post-natale précoce chez la souris inhibe la prolifération des lymphocytes T

« natural killer » (cellules NKT) et prévient le développement

d’une colite induite [9-10]. Néanmoins, la nature des

antigènes et des signaux impliqués dans ce dialogue restait encore mystérieuse, et

le rôle même des cellules immunitaires dans l‘homéostasie tissulaire était mal

compris. |

Nature et fonction des cellules MAIT Les cellules MAIT ont été décrites il y a presque 20 ans par l’équipe française d’O.

Lantz [11]. Elles

appartiennent à la famille des lymphocytes T non conventionnels et ont, à l’instar

des cellules iNKT (invariant natural killer T cells), la

particularité d’exprimer un récepteur T semi-invariant puisque la chaîne invariante

a (Va7.2-Ja33 chez l’homme et Va19-Ja33 chez la souris) s’associe à un nombre

restreint de chaînes b. La proportion des lymphocytes MAIT sanguins augmente au

cours du développement post-natal, atteint un pic à l’âge adulte, puis a tendance à

diminuer avec l’âge. La maturation des MAIT est dépendante de la molécule non polymorphe MR1

(major histocompatibility complex class I-related protein) de

classe 1b du système majeur d’histocompatibilité, qui est exprimée par différents

types de cellules. Si l’expression de MR1 est nécessaire au développement des MAIT -

les souris déficientes en MR1 en sont en effet dépourvues -, en revanche elle n’est

pas indispensable à leurs fonctions effectrices. Il aura néanmoins fallu attendre

l’année 2012 pour comprendre que les cellules présentatrices d’antigènes (CPA)

utilisaient MR1 pour présenter aux cellules MAIT des antigènes microbiens

particuliers, issus de la voie de synthèse de la vitamine B2 (riboflavine) [12], qui sont hautement

conservés dans différentes espèces de bactéries (entérobactéries, staphylocoques,

mycobactéries, etc.), champignons et levures. Les cellules MAIT ont une fonction effectrice mémoire, et sont activées de deux

façons différentes : soit de façon dépendante de la présentation d’antigènes

microbiens par MR1, soit de façon MR1-indépendante, via certaines

cytokines inflammatoires comme les interleukines (IL) 12 et 18 (Figure 1). Elles répondent alors

très rapidement à ces stimulations en sécrétant des cytokines pro-inflammatoires de

profil TH1/TH17, notamment l’interféron-g (IFN-g), le

tumor necrosis factor-a (TNF-a), l’IL-17 ou l’IL-22, et ont

aussi des fonctions cytotoxiques puisqu’elles libèrent du granzyme B et de la

perforine lorsqu’elles sont activées. Leur capacité sécrétoire varie en fonction des

tissus. La contribution respective des antigènes et des cytokines pour activer les

MAIT est néanmoins encore mal comprise.

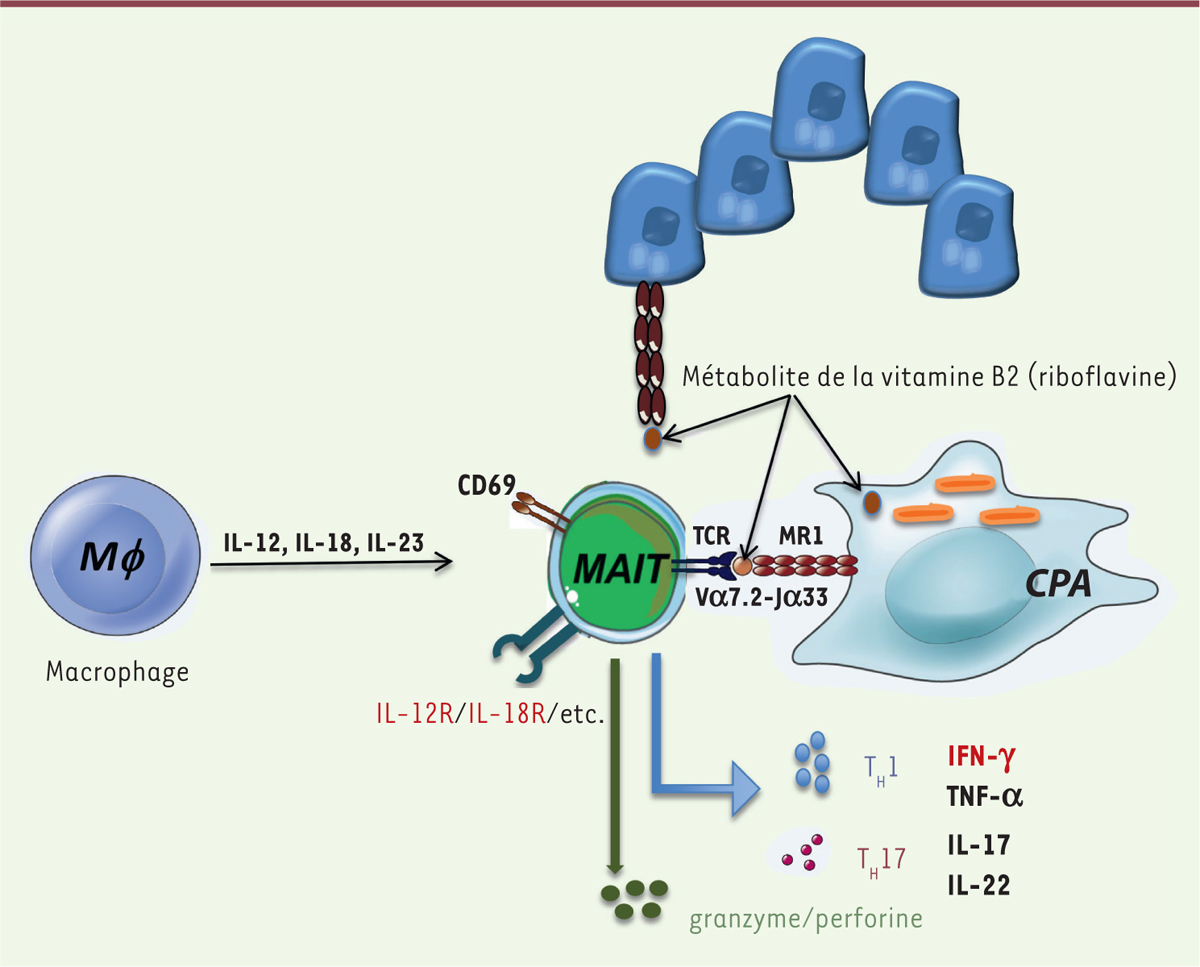

| Figure 1. Mécanismes d’activation des MAIT. Les lymphocytes MAIT sont

activés par deux voies : (1) par certaines

cytokines sécrétées par les monocytes/macrophages ou par des cellules

épithéliales (IL-12, IL-18, IL-23) ou (2) via la

molécule MR1 du complexe majeur d’histocompatibilité qui active le TCR

semi-invariant des MAIT. Au cours d’une infection par des pathogènes,

les cellules « professionnelles » de la présentation d’antigènes (CPA)

ou les cellules épithéliales peuvent présenter les métabolites

bactériens comme la vitamine B2 (ou riboflavine) via la

molécule MR1. En retour, les cellules MAIT produiront des cytokines

inflammatoires de type TH1 ou TH17 et auront

également des fonctions cytotoxiques en sécrétant granzyme et

perforine. |

|

Homéostasie tissulaire des MAIT : une fenêtre étroite dans le développement

post-natal Comme les autres lymphocytes T, les MAIT se développent dans le thymus, où elles sont

immatures, et acquièrent leurs fonctions effectrices pendant leur développement

[13]. Elles

s’accumulent dans les tissus barrières entre 2 et 3 semaines de vie chez la souris

(Figure 2). Or, si

leur abondance tissulaire est très variable au sein d’une même lignée de souris

élevées en conditions dépourvues de pathogènes spécifiques, cette disparité

disparaît lorsque les souris sont élevées dans une même cage, suggérant le rôle

potentiel du microbiote dans cette variabilité (rappelons que les souris sont

coprophages, ce qui entraîne une homogénéisation de leur microbiote au sein d’un

même élevage). Pour le montrer, les auteurs ont étudié la corrélation entre

l’apparition de bactéries commensales dans l’intestin et la dynamique d’apparition

et de maturation des MAIT dans la peau, où elles représentent jusqu’à 40 % des

lymphocytes Tab chez la souris adulte et 2 % des lymphocytes CD3+ chez

l’homme. En colonisant des souris dépourvues de microbiote (souris

germ-free, GF, ou axéniques) à différents temps après la

naissance par les cinq espèces de bactéries qui sont normalement présentes à cette

période de la vie, les auteurs ont démontré que le développement et l’accumulation

des MAIT dans les tissus nécessitaient une exposition aux germes durant les trois

premières semaines post-natales. Passé ce délai, si les lymphocytes T

helper TH17 sont toujours induits, il existe en

revanche un défaut de représentation et d’activation des cellules MAIT. Parmi ces

cinq espèces bactériennes, Proteus mirabilis suffit à permettre le

développement des MAIT. Ainsi, il est possible de reproduire localement l’exposition

aux antigènes microbiens pendant une période, toutefois restreinte, du développement

post-natal, faute de quoi le développement et la maturation des cellules MAIT seront

définitivement compromis [7].

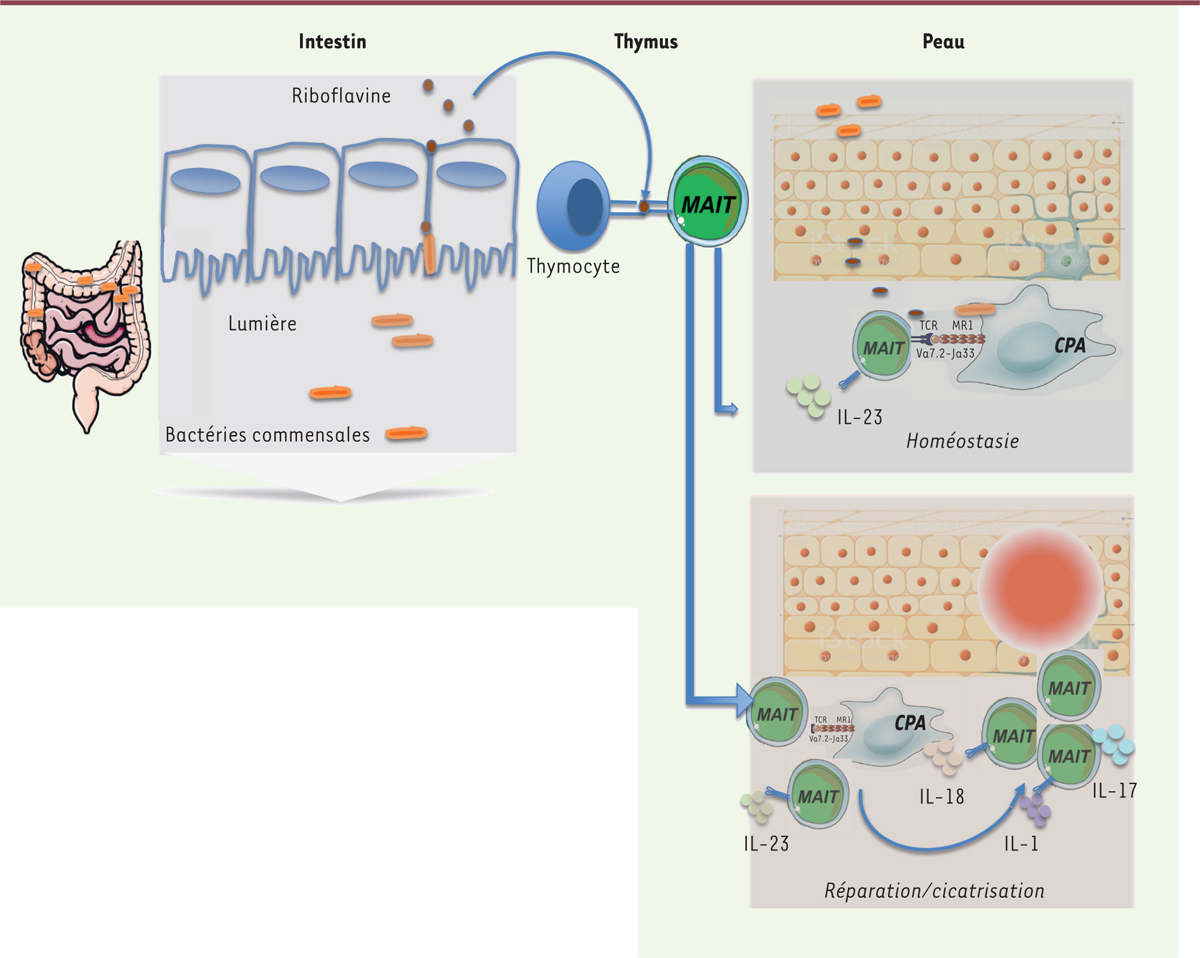

| Figure 2. La colonisation microbienne précoce détermine l’homéostasie

des MAIT et le dialogue entre MAIT et microbiote module leur

fonction. L’intestin est colonisé précocement en

période post-natale par un microbiote composé de bactéries commensales.

Celles-ci expriment des métabolites dérivés de la riboflavine. Plus ces

bactéries seront nombreuses, plus la représentation des MAIT

tissulaires, ici dans la peau, sera grande. Les MAIT se développent dans

le thymus et requièrent l’IL-23 pour leur accumulation. En cas de lésion

cutanée, les cellules présentatrices d’antigène (CPA) recruteront des

cellules MAIT via MR1 ou via la

sécrétion d’IL-18. Cette activation des MAIT induit la production

d’autres interleukines comme l’IL-17, et améliore la cicatrisation

cutanée. |

|

Activation et rôle des MAIT cutanées dans la réparation tissulaire Les auteurs confirment que les cellules MAIT sont activées localement, soit par des

cytokines, notamment l’IL-1 et l’IL-18, soit par une reconnaissance d’antigènes,

métabolites de la riboflavine, par l’intermédiaire de MR1. Les résultats obtenus

suggèrent que, dans le cadre d’une réponse homéostatique au microbiote, l’activation

des MAIT est strictement dépendante du TCR (Figure 2). Dans la peau, les MAIT sont présentes à

l’interface entre le derme et l’épiderme, avec une majorité dans le derme et à

proximité de la couche basale de l’épiderme. L’analyse du profil transcriptionnel

des MAIT cutanées révèle l’expression de nombreux gènes de réparation tissulaire.

Les MAIT cutanées sont activées localement par les antigènes microbiens de la flore

commensale. Pour déterminer si, à l’instar d’autres lymphocytes ILC

(innate-like cells), les MAIT ont un rôle dans la réparation

tissulaire, un modèle de re-épithélialisation après lésion cutanée a été développé

chez des souris rendues déficientes en MAIT par invalidation du gène codant MR1

(souris Mr1-/-). Ces souris cicatrisent moins rapidement

que des souris témoins. Ce rôle est également souligné par le fait que

l’administration locale d’un antigène microbien dérivé de la riboflavine induit un

afflux de cellules MAIT cutanées et améliore la réparation et la cicatrisation

[7] (Figure 2). La plupart des bactéries commensales de la peau

exprimant des métabolites dérivés de la riboflavine, ces antigènes pourraient

contribuer non seulement à l’homéostasie cutanée, mais également à la réparation

tissulaire en cas de lésion. Ce travail permet de mieux comprendre le dialogue qui se met en place très

précocement au cours de la vie des mammifères entre le système immunitaire et le

microbiote, via la reconnaissance d’antigènes microbiens

spécifiques qui contrôleraient l’homéostasie des MAIT. Il montre également que la

fenêtre temporelle post-natale permettant au microbiote, en particulier aux

bactéries qui synthétisent la riboflavine, de déterminer le nombre et l’activité des

MAIT est restreinte, au moins chez la souris. Cette observation pourrait expliquer

l’abondance très variable des MAIT notée chez l’homme. Néanmoins, dans l’espèce

humaine, les lymphocytes T se développent in utero, et l’empreinte

pourrait se produire avant la naissance. La participation des MAIT à la réparation

tissulaire ouvre des perspectives thérapeutiques intéressantes puisque l’on peut

désormais imaginer que l’administration topique1 de certains antigènes pourrait accélérer la cicatrisation. |

L’auteure déclare n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données

publiées dans cet article.

|

Footnotes |

1.

Chen

P

,

Deng

W

,

Li

D

, et al.

Circulating mucosal-associated invariant T cells in a large

cohort of healthy chinese indiviuals from newborn to

elderly . Front Immunol.

2019; ; 10 : :260.. 2. Ben

Youssef

G,

Tourret

M,

Salou

M, et al.

Ontogeny of human mucosal-associated invariant T cells and

related T cell subsets . J Exp Med.

2018;; 215 :

:459.–79. 3.

Belkaid

Y

,

Hand

TW

. Role of the microbiota in immunity and

inflammation . Cell.

2014; ; 157 :

:121.–141. 4.

Magalhaes

I

,

Lehuen

A

. Les lymphocytes MAIT dans le diabète de type 2 et

l’obésité . Med Sci (Paris).

2015; ; 31 :

:717.–719. 5.

Hegde

P

,

Weiss

E

,

Paradis

V

, et al.

Mucosal-invariant T cells are a profibrogenic immune cell

population in the liver . Nat Commun.

2018; ; 9 : :2146.. 6.

Toubal

A

,

Nel

I

,

Lotersztajn

S

,

Lehuen

A

. Mucosal-associated invariant T cells and

disease . Nat Rev Immunol.

2019; ; 19 :

:643.–657. 7.

Constantinedes

MG

,

Link

VM

,

Tamoutounour

S

, et al.

MAIT cells are imprinted by the microbiota in early life and

promote tissue repair . Science.

2019; ; 366 :

:1.–13. 8.

Gollwitzer

ES

,

Saglani

S

,

Trompette

A

, et al.

Lung microbiota promotes tolerance to allergens in neonates via

PDL-1 . Nat Med.

2014; ; 20 :

:642.–647. 9.

Olszak

T

,

An

D

,

Zeissig

S

, et al.

Microbial exposure during early life has persistent effects on

natural killer T cell function . Science.

2012; ; 336 :

:489.–493. 10.

An

D

,

Oh

SF

,

Olszak

T

, et al.

Sphingolipids from a symbiotic microbe regulate homeostasis of

host intestinal natural killer T cells .

Cell.

2014; ; 156 :

:123.–133. 11.

Treiner

E

,

Duban

L

,

Bahram

S

, et al.

Selection of evolutionarily conserved mucosal-associated

invariant T cells by MR1 . Nature.

2003; ; 422 :

:164.–169. 12.

Kjer-Nielsen

L

,

Patel

O

,

Corbett

AJ

, et al.

MRA présents microbial vitamin B métabolites to MAIT

cells . Nature.

2012; ; 491 :

:717.–723. 13.

Koay

HF

,

Gherardin

NA

,

Enders

A

, et al.

A three stage intrathymic development pathway for the

mucosal-associated invariant T cell lineage . Nat

Immunol.

2016; ; 17 :

:1300.–1311. 14.

Rouxel

O

,

Lehuen

A

. Les cellules MAIT : un lien entre l’intestin et

le diabète de type 1 . Med Sci (Paris).

2018; ; 34 :

:518.–522. |