| |

| Med Sci (Paris). 36(5): 442–446. doi: 10.1051/medsci/2020070.La méthylation des ARNm, une nouvelle modalité de

régulation de la présentation croisée des antigènes de cellules

tumorales Marine Gros1* and Marianne Burbage1** 1Inserm U932, section recherche, Institut Curie,

26 rue d’Ulm,

75005Paris,

France MeSH keywords: Présentation d'antigène, Antigènes néoplasiques, Cross-priming, Cellules dendritiques, Humains, Méthylation, Methyltransferases, Tumeurs, Maturation post-transcriptionnelle des ARN, ARN messager, physiologie, immunologie, métabolisme |

Réponses anti-tumorales et stratégies actuelles d’immunothérapie Si elle repose sur des intuitions scientifiques anciennes, l’immunothérapie s’impose

depuis une dizaine d’années comme un changement majeur de paradigme dans le

traitement des cancers. Contrairement aux approches de radiothérapie et

chimiothérapie traditionnellement employées, elle ne repose pas sur la destruction

directe des cellules cancéreuses, mais sur la potentialisation des réponses

immunitaires dirigées contre la tumeur. Un nombre important de médicaments

immunothérapeutiques actuellement mis sur le marché vise à lever les « freins

moléculaires » (« checkpoints » PD-1, PD-L1 ou CTLA-4) exercés par

les tumeurs sur les lymphocytes T CD8+, et à restaurer ainsi la capacité

cytotoxique de ces cellules effectrices de l’immunité [1] (→).

(→) Voir la Synthèse de M. Dubois et al.,

m/s n° 12, décembre 2019, page 937

L’acquisition des propriétés anti-tumorales de ces lymphocytes résulte de la

reconnaissance, à la surface des cellules dendritiques (dendritic

cells, DC), d’un complexe moléculaire constitué de peptides

antigéniques enchâssés dans des molécules du complexe majeur d’histocompatibilité

(CMH) de classe I. Dans le cas d’antigènes tumoraux, d’origine exogène puisqu’issus

des cellules cancéreuses, la formation d’un tel complexe découle d’un processus

intracellulaire fondamental, appelé présentation croisée1, spécifique d’une sous-population de cellules dendritiques,

les cellules cDC1 (conventional type 1 dendritic cells). |

La présentation croisée de l’antigène comme support de l’immunité

anti-tumorale L’utilisation de souris dépourvues de cDC1 ou porteuses de cDC1 incapables de

réaliser la présentation croisée des antigènes a démontré l’importance de ces

cellules dans l’initiation de réponses anti-tumorales protectrices [2, 3]. Dans cette sous-population spécialisée de

cellules dendritiques, la présentation croisée s’effectue exclusivement selon la

voie intracellulaire dite « cytosolique » [4] : à la suite de leur endocytose, les antigènes tumoraux

internalisés sont exportés dans le cytosol où ils sont dégradés par le protéasome.

Les peptides ainsi générés sont ensuite importés dans différents compartiments

(réticulum endoplasmique, endo/phagosomes), où ils s’associent aux molécules du

CMH-I. Les complexes CMH-I/peptides sont enfin exportés à la membrane plasmique,

lieu de leur interaction avec les lymphocytes T CD8+ cytotoxiques. Le

déroulement de chacune des étapes de ce mécanisme intracellulaire complexe paraît

être contrôlé par de nombreux paramètres. Si certains demeurent obscurs, la

dégradation ménagée des antigènes, opérée spécifiquement par les cDC1, semble

constituer l’une des bases moléculaires de la capacité de présentation croisée

propre à ces cellules. |

Limitation du potentiel de dégradation des compartiments intracellulaires dans

les cDC1 L’existence d’un lien entre intensité de la protéolyse dans les compartiments

intracellulaires et efficacité de la présentation antigénique a été suggérée au

début des années 2000, grâce à la comparaison de deux populations de cellules

immunitaires : les cellules dendritiques, spécialisées pour la présentation croisée,

et les macrophages, largement incompétents pour cette fonction. Dans les

macrophages, l’abondance de protéases dans les lysosomes favorise la dégradation des

microorganismes pathogènes, mais détruit également certains épitopes

antigéniques2. En revanche, dans les

cellules dendritiques et à plus forte raison dans les cDC1, une protéolyse modérée

préserve les antigènes et facilite leur engagement ultérieur dans les voies de

présentation croisée [5].

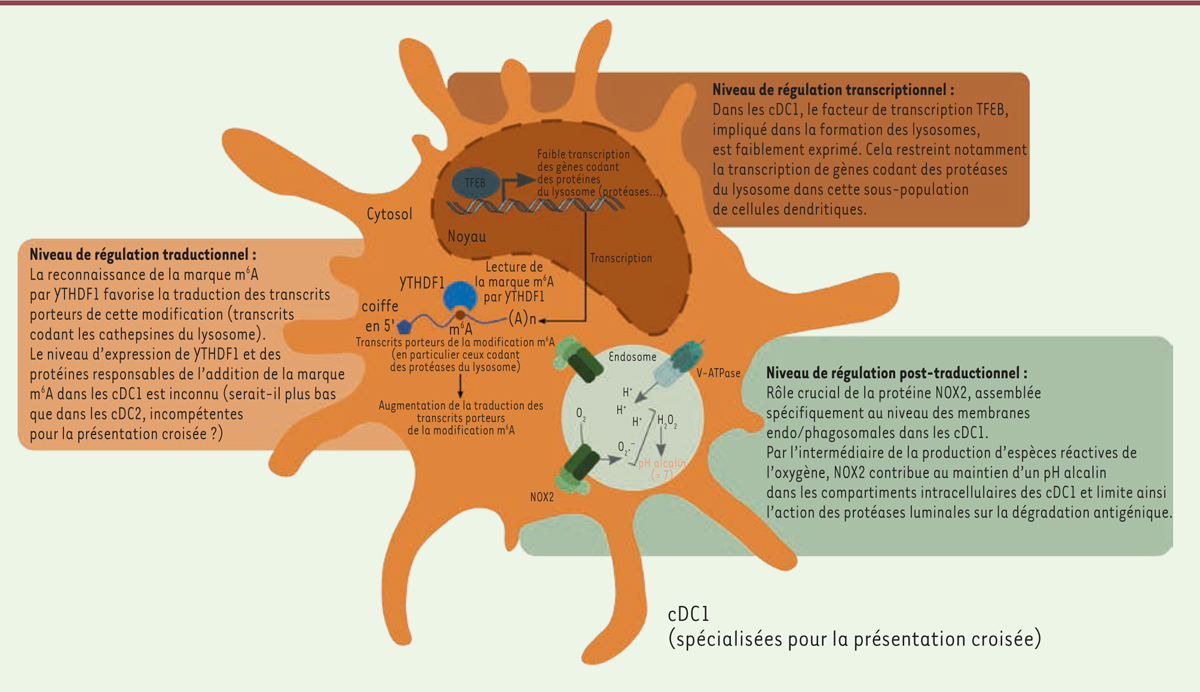

Cette propriété des cDC1 est finement contrôlée à différents niveaux cellulaires et

moléculaires. Ainsi, la sous-expression du facteur de transcription TFEB

(transcription factor EB) dans les cDC1 restreint la synthèse

des protéases du lysosome, ce qui limite la dégradation des antigènes par ces

protéases et promeut par conséquent la présentation croisée de l’antigène par ces

cellules. Les cDC1 disposent également d’un riche arsenal moléculaire, dont la NADPH

oxydase NOX2 constitue le fer de lance, en vue de contrôler l’activité des enzymes

protéolytiques in situ. NOX2, qui est recrutée à la membrane de

l’endo/phagosome par l’intermédiaire de la protéine Rac2 spécifiquement dans les

cDC1, contribue au maintien d’un pH alcalin dans ce compartiment subcellulaire et y

limite ainsi l’activation des protéases et la destruction des épitopes antigéniques

[6] (Figure 1). Récemment, les travaux de

l’équipe dirigée par Chuan He ont enrichi notre compréhension de ce paramètre clé

pour l’efficacité de la présentation croisée, en identifiant un mécanisme de

contrôle traductionnel des protéases du lysosome, régulé par la protéine YTHDF13.

| Figure 1. Niveaux de régulation du potentiel de dégradation des

compartiments intracellulaires dans les cDC1.

Les cDC1 limitent la dégradation des antigènes au sein des compartiments

d’endocytose par le contrôle transcriptionnel, traductionnel et

post-traductionnel de la synthèse et de l’activité des protéases du

lysosome. A(n) : queue poly-A. |

|

La méthylation de l’ARNm, une forme particulière de régulation

post-transcriptionnelle Tout comme l’ADN, l’ARN messager (ARNm) peut être la cible de diverses modifications

de ses nucléotides constitutifs, permettant un contrôle très fin de l’expression des

gènes et de la synthèse des protéines. Chez les mammifères, la modification la plus

fréquente est l’addition d’un groupement méthyle en position 6 des résidus adénosine

(m6A), qui est observée sur environ 25 % des ARNm [7]. Effectuée au fur et à mesure de la

transcription par des protéines dites « d’écriture » (comme METTL3

[methyltransferase-like 3]), la méthylation des adénosines est

interprétée par des protéines « lectrices » (comme YTHDF1, YTHDF2 et YTHDF3), et

peut être supprimée par des protéines « d’effacement » (comme la déméthylase ALKHB5

[alkB homolog 5]). La présence de cette modification,

majoritairement près du codon stop et dans la région 3’ non codante, participe au

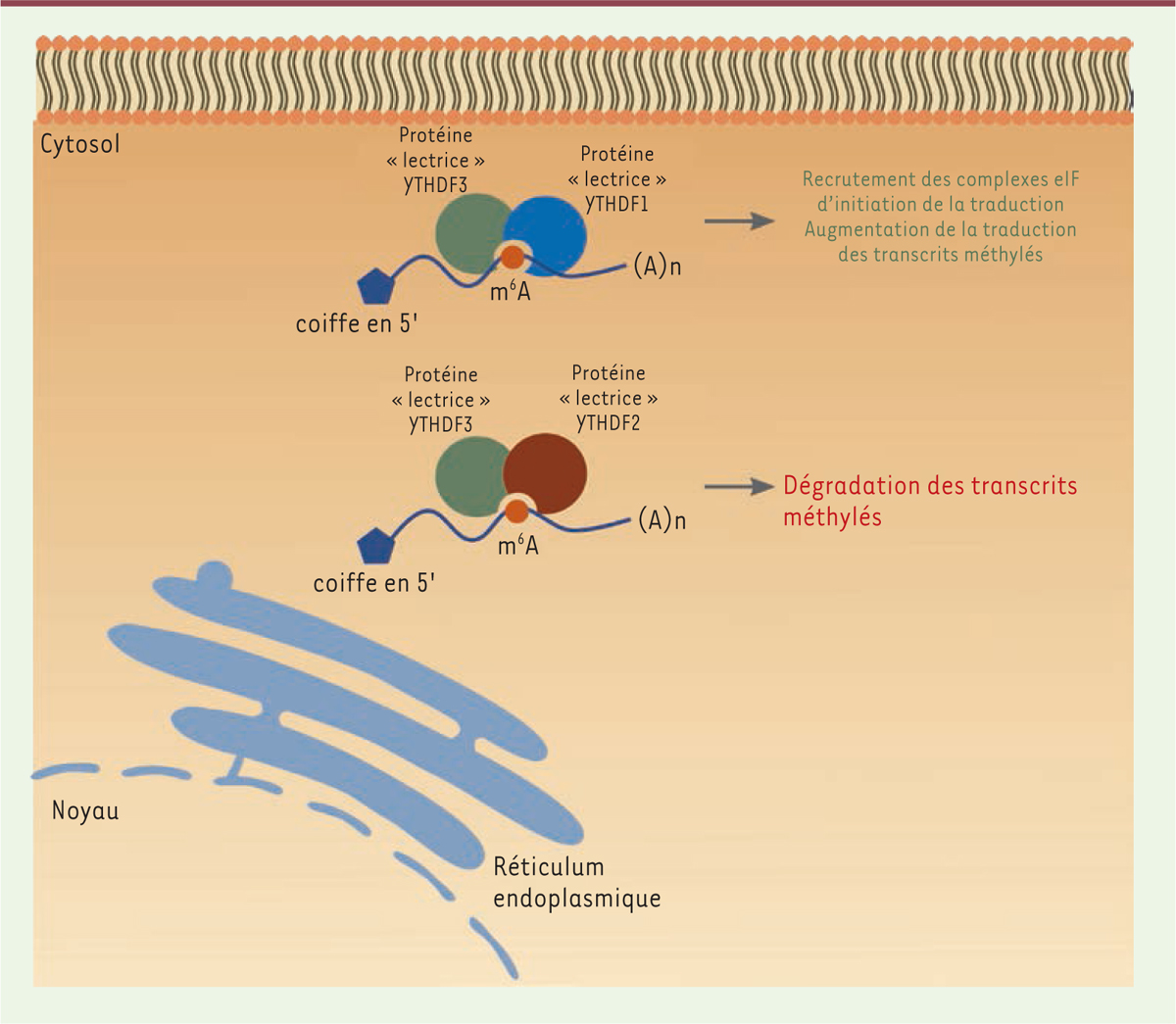

contrôle de la stabilité des ARNm et de l’efficacité de leur traduction [8]. Cependant, malgré une

grande homologie, les trois protéines lectrices YTHDF n’interprètent pas cette

modification de la même manière et exercent des fonctions distinctes dans le

contrôle de la traduction. En effet, la liaison de YTHDF1 à l’ARNm méthylé favorise

la synthèse protéique grâce au recrutement des complexes de traduction [9], tandis qu’YTHDF2 diminue la

stabilité des transcrits méthylés en adressant les ARNm vers des complexes de

dégradation [10]

(Figure 2). Quant à la

protéine YTHDF3, elle semble agir avec YTHDF1 ou YTHDF2 à des moments distincts en

vue de la réalisation de l’une ou l’autre des fonctions précédemment citées.

Plusieurs travaux récents fondés sur des approches du type « perte de fonction » ont

commencé à éclairer l’importance de la méthylation des ARNm dans de nombreux

processus physiologiques. L’une de ces études, menée par le groupe de Chuan He, a

apporté un nouvel éclairage sur l’importance de la lecture de la méthylation des

ARNm par YTHDF1 dans la régulation des réponses immunitaires anti-tumorales [11].

| Figure 2.

Les protéines lectrices YTHDF1, YTHDF2 et YTHDF3 modulent la

stabilité des ARNm porteurs de la modification m6A de

manière différentielle.

|

Pour commencer, les auteurs injectent à des souris des cellules de deux lignées

tumorales murines connues (lignée de mélanome B16-OVA ou d’adénocarcinome du côlon

MC38), suivent la croissance du volume tumoral au cours du temps, et constatent que

cette croissance tumorale est moins rapide chez les animaux génétiquement déficients

pour YTHDF1 (souris Ythdf1-/-) que chez les animaux

témoins. En utilisant des anticorps induisant une déplétion de certaines populations

immunitaires, ils montrent ensuite que cette amélioration dépend des lymphocytes T

CD8+. Pour quantifier la réponse anti-tumorale, les auteurs

s’appuient sur la lignée tumorale B16-OVA, dans laquelle l’antigène modèle

ovalbumine est surexprimé. Les tumeurs des souris

Ythdf1-/- contiennent plus de lymphocytes T

CD8+ spécifiques de l’ovalbumine que celles portées par des souris

témoins. Pour tester à quel moment cette différence apparaît, les auteurs prélèvent

le ganglion lymphatique drainant le site tumoral six jours après l’injection des

cellules tumorales, soit avant que les tumeurs ne deviennent visibles, et y

détectent, chez les souris Ythdf1-/-, une forte

augmentation du nombre de lymphocytes T CD8+ activés par un peptide

dérivé de l’ovalbumine. Cette observation suggère l’existence d’une activation plus

efficace des lymphocytes T CD8+ en l’absence de YTHDF1, et conduit les

auteurs à s’interroger sur la contribution de cette protéine à la présentation

d’antigènes par les DC. Ils utilisent alors un anticorps permettant de mesurer la

présentation d’un peptide dérivé de l’ovalbumine sur le CMH-I, et trouvent que les

DC provenant des souris Ythdf1-/- présentent davantage

de peptides à leur surface que les DC des souris témoins. Ces résultats indiquent

que YTHDF1 module l’efficacité de la présentation croisée de l’antigène tumoral par

les cellules dendritiques. |

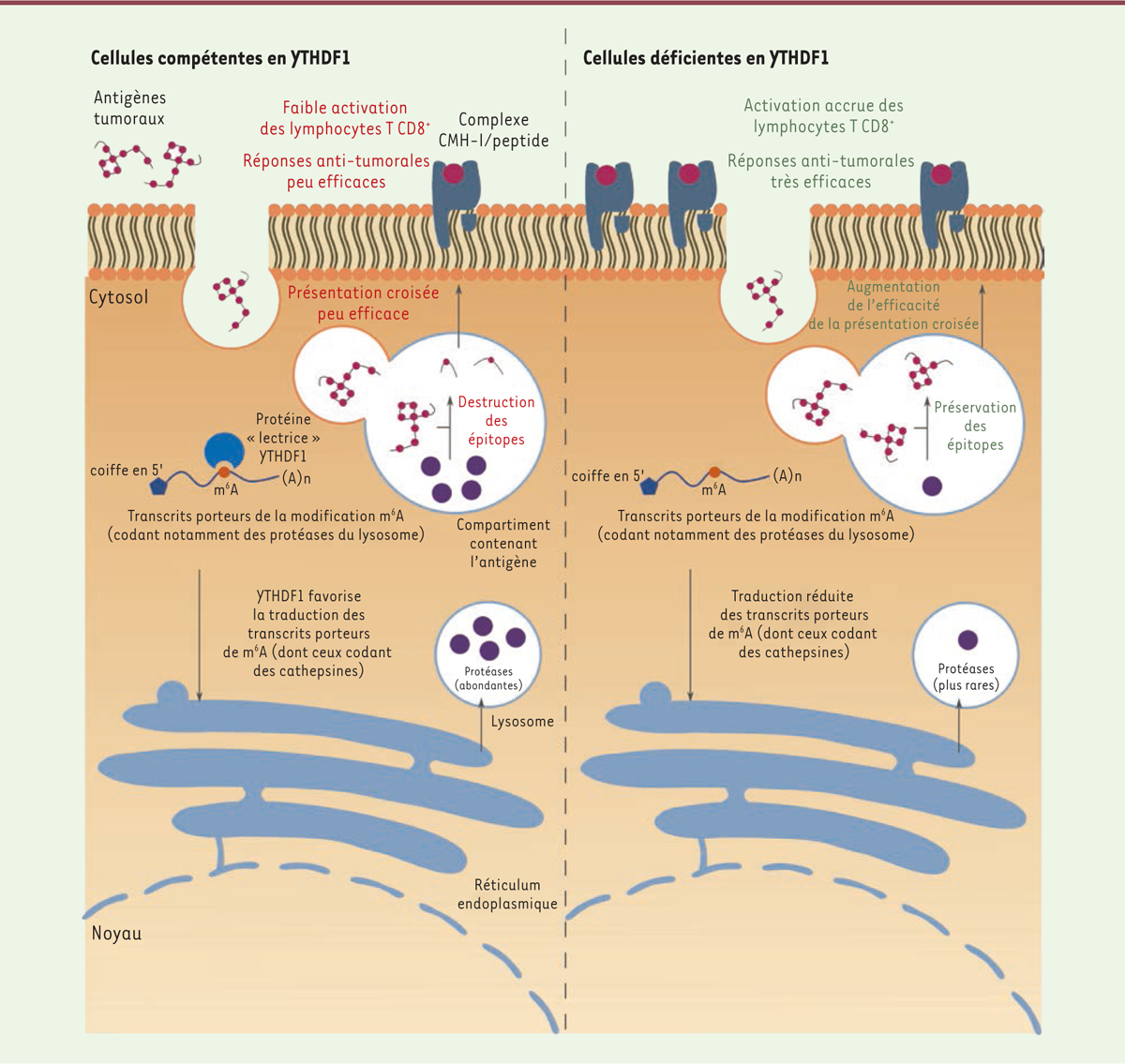

Régulation de la présentation croisée par la méthylation des ARNm Afin d’identifier les sites de l’ARNm auxquels YTHDF1 est lié, les auteurs réalisent

ensuite des expériences de précipitation des ARNm suivies d’un séquençage à haut

débit (RIP-seq). En parallèle, ils comparent les niveaux d’ARNm porteurs

d’adénosines méthylées et l’efficacité de leur traduction dans des DC de souris

Ythdf1-/- et de souris témoins. En croisant les

informations apportées par ces différentes approches, il apparaît que dans les DC,

YTHDF1 promeut la traduction de divers ARNm, dont plusieurs codent des protéines du

lysosome, en particulier des cathepsines. Ainsi, dans les DC privées de YTHDF1, les

ARNm codant ces protéases sont moins traduits, ce qui rend les lysosomes moins

capables de dégradation protéique extensive. Les antigènes tumoraux ainsi préservés

sont présentés plus efficacement aux lymphocytes T CD8+, ce qui se

traduit par une amélioration des réponses anti-tumorales (Figure 3).

| Figure 3. La lecture de la modification m6A des ARNm par

YTHDF1 module l’efficacité de la présentation antigénique

croisée et des réponses antitumorales. Après

leur endocytose, les antigènes tumoraux sont partiellement dégradés au

sein des compartiments intracellulaires des cellules dendritiques par

les cathepsines. Dans les cellules dendritiques déficientes en YTHDF1,

la traduction des transcrits codant ces cathepsines est réduite, ce qui

conduit à une préservation des épitopes antigéniques. Ces épitopes sont

alors présentés plus efficacement aux lymphocytes T CD8+ par

l’intermédiaire des molécules du CMH-I. |

Ces résultats démontrent l’existence d’un niveau supplémentaire de contrôle de la

présentation croisée des antigènes. À cet égard, l’analyse des niveaux d’expression

de YTHDF1 et YTHDF2 dans les différentes populations de DC enrichirait certainement

notre compréhension des bases moléculaires de la spécialisation fonctionnelle des

cDC1 pour la présentation croisée. En effet, la protéolyse modérée observée dans les

compartiments intracellulaires des cDC1 pourrait, au moins en partie, s’expliquer

par une expression réduite de YTHDF1, à l’origine d’une plus faible traduction des

transcrits codant des protéases du lysosome. Par ailleurs, il est également

envisageable que cette sous-population de DC exprime davantage YTHDF2 et dégrade

donc plus activement ces transcrits. Si elles s’avèrent vérifiées expérimentalement,

ces hypothèses pourraient ouvrir la voie à un ciblage thérapeutique des protéines

YTHDF1 et YTHDF2 afin d’améliorer la capacité des cellules dendritiques à déclencher

les réponses anti-tumorales. |

Les auteures déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données

publiées dans cet article.

|

Footnotes |

1. DuboisM,

ArdinC,

AndréF,

et al.

L’immunothérapie, une révolution en oncologie. Revue de

l’efficacité des inhibiteurs de points de contrôle

immunitaire . Med Sci (Paris).

2019; ; 35 :

:937.–945. 2. HildnerK,

EdelsonBT,

PurthaWE,

et al.

Batf3 deficiency reveals a critical role for CD8α+

dendritic cells in cytotoxic T cell immunity .

Science.

2008; ; 322 :

:1097.–1100. 3. AlloattiA,

RookhuizenDC,

JoannasL,

et al.

Critical role for Sec22b-dependent antigen cross-presentation in

antitumor immunity . J Exp Med.

2017; ; 214 :

:2231.–2241. 4. SeguraE,

AlbistonAL,

WicksIP,

et al.

Different cross-presentation pathways in steady-state and

inflammatory dendritic cells . Proc Natl Acad Sci

USA.

2009; ; 106 :

:20377.–20381. 5. DudziakD,

KamphorstAO,

HeidkampGF,

et al.

Differential antigen processing by dendritic cell subsets in

vivo . Science.

2007; ; 315 :

:107.–111. 6. SavinaA,

JancicC,

HuguesS,

et al.

NOX2 controls phagosomal pH to regulate antigen processing during

crosspresentation by dendritic cells . Cell.

2006; ; 126 :

:205.–218. 7. ZhangC,

FuJ,

ZhouY.

A review in research progress concerning m6A

methylation and immunoregulation . Front

Immunol.

2019; ; 10 : :922.. 8. MeyerKD,

JaffreySR.

Rethinking m6A readers, writers, and

erasers . Annu Rev Cell Dev Biol.

2017; ; 33 :

:319.–342. 9. WangX,

ZhaoBS,

RoundtreeIA,

et al.

N6-methyladenosine modulates messenger RNA translation

efficiency . Cell.

2015; ; 161 :

:1388.–1399. 10. WangX,

LuZ,

GomezA,

et al.

N6-methyladenosine-dependent regulation of messenger

RNA stability . Nature.

2014; ; 505 :

:117.–120. 11. HanD,

LiuJ,

ChenC,

et al.

Anti-tumour immunity controlled through mRNA m6A

methylation and YTHDF1 in dendritic cells .

Nature.

2019; ; 566 :

:270.–274. |