Réduction des dommages associés à la consommation d’alcool

I. Consommations d’alcool : les risques, les dommages et leur environnement

2021

| ANALYSE |

1-

Épidémiologie des consommations d’alcool : données récentes

Mesure de la consommation d’alcool :

éléments

méthodologiques

).

). ).

). ), deux

types de consommations problématiques étaient distingués : l’abus et la

dépendance à l’alcool. L’abus d’alcool était caractérisé par une

consommation engendrant des conséquences négatives sur la vie

professionnelle, familiale ou les liens avec la justice, ou encore un

comportement dangereux pour soi ou pour les autres sous l’emprise du

produit. Quant à la dépendance à l’alcool, elle était définie par au

moins trois symptômes parmi la tolérance au produit, les symptômes de

sevrage en cas de non-consommation, la perte de contrôle sur la

consommation et l’exclusion d’autres activités du fait de la

consommation.

), deux

types de consommations problématiques étaient distingués : l’abus et la

dépendance à l’alcool. L’abus d’alcool était caractérisé par une

consommation engendrant des conséquences négatives sur la vie

professionnelle, familiale ou les liens avec la justice, ou encore un

comportement dangereux pour soi ou pour les autres sous l’emprise du

produit. Quant à la dépendance à l’alcool, elle était définie par au

moins trois symptômes parmi la tolérance au produit, les symptômes de

sevrage en cas de non-consommation, la perte de contrôle sur la

consommation et l’exclusion d’autres activités du fait de la

consommation. ), a

remplacé les notions d’abus et de dépendance par celles de trouble lié à

l’usage d’un produit psychoactif – dont l’alcool. Ce trouble est

identifié par 11 symptômes et peut être léger (2-3 symptômes), modéré

(4-5), ou sévère/addiction (≥ 6) (encadré 1.1).

), a

remplacé les notions d’abus et de dépendance par celles de trouble lié à

l’usage d’un produit psychoactif – dont l’alcool. Ce trouble est

identifié par 11 symptômes et peut être léger (2-3 symptômes), modéré

(4-5), ou sévère/addiction (≥ 6) (encadré 1.1).|

Encadré 1.1 : Critères diagnostiques du trouble lié à

l’usage de l’alcool 1. L’alcool est souvent pris en quantité plus importante

ou pendant une période plus longue que prévu.

2. Désir persistant de diminuer ou de contrôler l’usage

d’alcool ou efforts infructueux.

3. Beaucoup de temps est consacré à des activités

nécessaires pour obtenir et utiliser l’alcool ou récupérer

de ses effets.

4. Envie, fort désir ou besoin de consommer de

l’alcool.

5. L’usage récurrent de l’alcool conduit à des

manquements à des obligations majeures, au travail, à

l’école ou à la maison.

6. Poursuite de l’utilisation d’alcool malgré des

problèmes sociaux ou interpersonnels, persistants ou

récurrents, causés ou exacerbés par les effets de

l’alcool.

7. Des activités sociales, professionnelles ou de

loisirs importantes sont abandonnées ou réduites à cause de

l’usage de l’alcool.

8. Usage récurrent d’alcool dans des situations où il

est physiquement dangereux (ex. avant de

conduire).

9. Usage d’alcool poursuivi bien que la personne sache

avoir un problème physique ou psychologique persistant ou

récurrent qui est susceptible d’avoir été causé ou exacerbé

par l’alcool.

10. Tolérance, telle que définie par l’un des éléments

suivants :

- Un besoin de quantités notablement plus

grandes d’alcool pour atteindre l’effet

désiré.

- Un effet notablement diminué avec

l’utilisation continue de la même quantité

d’alcool.

11. Sevrage, tel que manifesté par l’un des éléments

suivants :

- Syndrome de sevrage d’alcool

caractéristique.

- L’alcool (ou une substance très proche, comme

un médicament benzodiazépine tel que le Xanax

[liste]) est pris pour soulager ou éviter les

symptômes de sevrage.

|

Consommation d’alcool chez les adolescents en France

) (Spilka et

coll., 2019

) (Spilka et

coll., 2019 ).

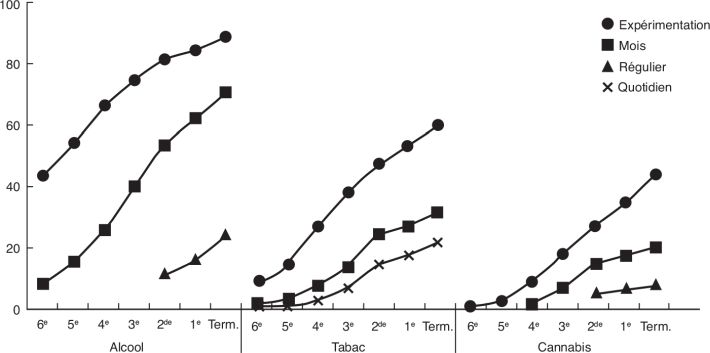

). | Figure 1.1 : Usages d’alcool, de tabac et de cannabis

selon le niveau scolaire en 2018 (en %) (Source : EnClass 2018)

(d’après Spilka et coll., 2019* ) ) |

) qui montrent

qu’environ 86 % des jeunes de 17 ans ont déjà bu de l’alcool (Spilka et

coll., 2018a

) qui montrent

qu’environ 86 % des jeunes de 17 ans ont déjà bu de l’alcool (Spilka et

coll., 2018a ).

Ces deux enquêtes indiquent qu’à la fin de l’adolescence la consommation

régulière (≥ 10 fois dans le mois) concerne entre un jeune sur dix en

classe de seconde et un jeune sur quatre en terminale, et environ 8 %

des jeunes de 17 ans en France, tandis qu’entre 40 et 50 % déclarent

avoir eu au moins une alcoolisation ponctuelle importante (API) et 16 %

au moins trois API dans le mois précédant l’enquête (Spilka et coll.,

2018a

).

Ces deux enquêtes indiquent qu’à la fin de l’adolescence la consommation

régulière (≥ 10 fois dans le mois) concerne entre un jeune sur dix en

classe de seconde et un jeune sur quatre en terminale, et environ 8 %

des jeunes de 17 ans en France, tandis qu’entre 40 et 50 % déclarent

avoir eu au moins une alcoolisation ponctuelle importante (API) et 16 %

au moins trois API dans le mois précédant l’enquête (Spilka et coll.,

2018a ;

Spilka et coll., 2019

;

Spilka et coll., 2019 ). Ces chiffres, bien qu’élevés en valeurs

absolues et par rapport à ceux observés dans d’autres pays européens

(ESPAD Group et EMCDDA, 2016

). Ces chiffres, bien qu’élevés en valeurs

absolues et par rapport à ceux observés dans d’autres pays européens

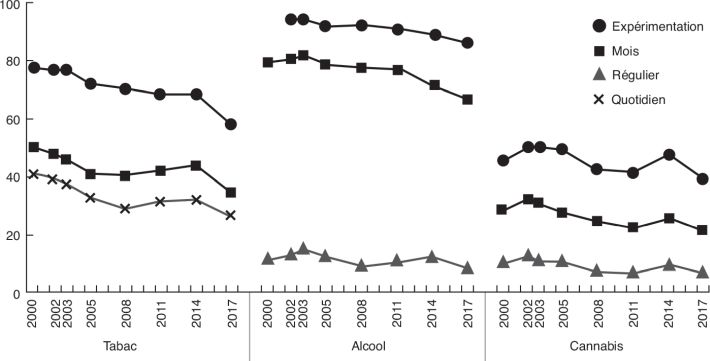

(ESPAD Group et EMCDDA, 2016 ), sont en net recul par rapport à la période

2008-2014. Ainsi, entre 2014 et 2017, parmi les jeunes de 17 ans,

l’expérimentation de l’alcool a baissé d’environ 4 points (de 89,3 à

85,7 %), l’usage régulier d’environ 4 points (12,3 à 8,4 %), les

ivresses de 8 points (de 58,9 à 50,4 %) et les API de près de 5 points

(48,8 à 44,0 %). Ces baisses sont similaires à celles observées pour

d’autres produits (notamment le tabac et le cannabis), et nécessitent un

suivi au long cours.

), sont en net recul par rapport à la période

2008-2014. Ainsi, entre 2014 et 2017, parmi les jeunes de 17 ans,

l’expérimentation de l’alcool a baissé d’environ 4 points (de 89,3 à

85,7 %), l’usage régulier d’environ 4 points (12,3 à 8,4 %), les

ivresses de 8 points (de 58,9 à 50,4 %) et les API de près de 5 points

(48,8 à 44,0 %). Ces baisses sont similaires à celles observées pour

d’autres produits (notamment le tabac et le cannabis), et nécessitent un

suivi au long cours. ), tandis que parmi les jeunes qui ont une

consommation à risque environ 25 % poursuivent le même type de

consommation au moment de l’entrée dans la vie adulte (Yaogo et coll.,

2015

), tandis que parmi les jeunes qui ont une

consommation à risque environ 25 % poursuivent le même type de

consommation au moment de l’entrée dans la vie adulte (Yaogo et coll.,

2015 ;

Mahmood et coll., 2016

;

Mahmood et coll., 2016 ; Enstad et coll.,

2019

; Enstad et coll.,

2019 ).

). ).

Les jeunes qui déclarent boire de l’alcool le font majoritairement le

week-end (90 %), avec des amis (90 %), chez eux ou chez des amis (65 %).

La proportion de ceux qui déclarent consommer des boissons alcoolisées

dans un bar/restaurant ou en discothèque a nettement baissé au cours du

temps (entre 2005 et 2017, respectivement de 36 à 29 %, et de 32 à 19 %)

(Spilka, 2013

).

Les jeunes qui déclarent boire de l’alcool le font majoritairement le

week-end (90 %), avec des amis (90 %), chez eux ou chez des amis (65 %).

La proportion de ceux qui déclarent consommer des boissons alcoolisées

dans un bar/restaurant ou en discothèque a nettement baissé au cours du

temps (entre 2005 et 2017, respectivement de 36 à 29 %, et de 32 à 19 %)

(Spilka, 2013 ).

). ), en particulier

pour l’expérimentation (sex-ratio en 2017 = 1,02), l’usage dans l’année

(1,07), et l’usage dans le mois (1,11), ou encore l’API dans le dernier

mois (1,30). Les garçons ont, en revanche, toujours tendance à avoir des

niveaux plus élevés de consommation régulière, c’est-à-dire ≥ 10 fois

dans le mois (sex-ratio en 2017 = 2,62), ou de présenter des API

répétées, c’est-à-dire ≥ 3 fois dans le mois (1,99) ou régulières,

c’est-à-dire ≥ 10 fois dans le mois (4,28) (Spilka et coll.,

2018b

), en particulier

pour l’expérimentation (sex-ratio en 2017 = 1,02), l’usage dans l’année

(1,07), et l’usage dans le mois (1,11), ou encore l’API dans le dernier

mois (1,30). Les garçons ont, en revanche, toujours tendance à avoir des

niveaux plus élevés de consommation régulière, c’est-à-dire ≥ 10 fois

dans le mois (sex-ratio en 2017 = 2,62), ou de présenter des API

répétées, c’est-à-dire ≥ 3 fois dans le mois (1,99) ou régulières,

c’est-à-dire ≥ 10 fois dans le mois (4,28) (Spilka et coll.,

2018b ).

).

Tableau 1.I Niveaux d’usage de substances psychoactives à 17 ans en

2017 (Source : enquêtes ESCAPAD 2014, 2017 France métropolitaine,

OFDT) (d’après Spilka et coll.,

2018b )

)

|

Produits

Usage |

Garçons

2017 |

Filles

2017 |

Sex-ratio

|

Ensemble

2017 |

Ensemble

2014 |

Évolution

(en points) |

Évolution

(en %) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Alcool

|

|||||||

|

Expérimentation

|

86,6

|

84,6

|

1,02 ***

|

85,7

|

89,3 ***

|

-3,6

|

-4,1

|

|

Actuel (au moins un usage dans

l’année)

|

80,1

|

75,2

|

1,07 ***

|

77,7

|

82,4 ***

|

-4,7

|

-5,7

|

|

Récent (au moins un usage dans le

mois)

|

69,9

|

62,9

|

1,11 ***

|

66,5

|

72,0 ***

|

-5,5

|

-7,7

|

|

Régulier (au moins 10 usages dans le

mois)

|

12,0

|

4,6

|

2,62 ***

|

8,4

|

12,3 ***

|

-3,8

|

-31,3

|

|

Quotidien ou 30 usages dans le

mois

|

2,1

|

0,5

|

4,04 ***

|

1,3

|

1,8 ***

|

-0,4

|

-24,9

|

|

Ivresse

|

|||||||

|

Expérimentation

|

55,1

|

45,6

|

1,21 ***

|

50,4

|

58,9 ***

|

-8,5

|

-14,4

|

|

Alcoolisation ponctuelle importante (API)

|

|||||||

|

Récente (au moins un usage dans le

mois)

|

49,6

|

38,1

|

1,30 ***

|

44,0

|

48,8 ***

|

-4,8

|

-9,9

|

|

Répétée (au moins 3 fois dans le

mois)

|

21,7

|

10,9

|

1,99 ***

|

16,4

|

21,8 ***

|

-5,4

|

-24,7

|

|

Régulière (au moins 10 fois dans le

mois)

|

4,3

|

1,0

|

4,28 ***

|

2,7

|

3,0 *

|

-0,3

|

-10,4

|

*, *** Test du chi-2 significatif respectivement au seuil 0,05 et 0,001.

Consommation d’alcool chez les adultes en France

), elle

est d’environ 27 g d’alcool pur (c’est-à-dire la quantité d’alcool

consommée indépendamment de la boisson) par personne/jour d’après les

dernières estimations (Hill et Laplanche,

2010

), elle

est d’environ 27 g d’alcool pur (c’est-à-dire la quantité d’alcool

consommée indépendamment de la boisson) par personne/jour d’après les

dernières estimations (Hill et Laplanche,

2010 ). On

estime qu’environ 23,3 % de la population aurait une consommation à

risque ponctuel selon le score AUDIT et environ 7,2 % une consommation à

risque chronique ou présentant la possibilité d’une dépendance

(Com-Ruelle, 2013

). On

estime qu’environ 23,3 % de la population aurait une consommation à

risque ponctuel selon le score AUDIT et environ 7,2 % une consommation à

risque chronique ou présentant la possibilité d’une dépendance

(Com-Ruelle, 2013 ). En 2014, les prévalences estimées de trouble de l’usage de l’alcool

dans la cohorte CONSTANCES en utilisant le score total à l’AUDIT en 10

questions étaient : chez les hommes : 19,8 % dans la catégorie à risque

dangereux (score total de 8 à 15) et 4,4 % dans la catégorie à risque

problématique ou de dépendance probable (score total > 15) ; chez les

femmes : 7,9 % dans la catégorie à risque dangereux et 1,1 % dans la

catégorie à risque problématique ou de dépendance probable. Les

prévalences de la consommation à risque de l’alcool étaient les plus

élevées pour les sujets de moins de 35 ans : chez les hommes de moins de

35 ans, 30,7 % d’entre eux avaient un usage dangereux de l’alcool, et

5,8 % d’entre eux avaient un usage problématique ou étaient probablement

dépendants ; chez les femmes de moins de 35 ans, 12,9 % d’entre elles

avaient un usage dangereux de l’alcool, et 1,6 % d’entre elles avaient

un usage problématique ou étaient probablement dépendantes. Chez les

hommes, les catégories professionnelles moins favorisées étaient

associées à des prévalences augmentées d’usage à risque (c.-à-d. un

usage dangereux et au-delà). Plus précisément, les prévalences d’usage à

risque étaient de 28,0 %, 30,6 %, 23 % et 19,2 %, respectivement pour

les ouvriers, employés, professions intermédiaires et les cadres. Chez

les femmes, ce gradient n’était pas retrouvé. Plus précisément, les

prévalences d’usage à risque étaient de 8,6 %, 7,8 %, 8,6 % et 11,7 %

respectivement pour les ouvrières, employées, professions intermédiaires

et les cadres. Chez les hommes comme chez les femmes, l’état dépressif

était associé à des prévalences plus élevées d’usage à risque. Plus

précisément, en l’absence d’état dépressif, les prévalences d’usage à

risque étaient de 22,5 % chez les hommes et de 8,1 % chez les femmes. En

présence d’un état dépressif, ces prévalences étaient respectivement de

37,4 % et de 12,5 %.

). En 2014, les prévalences estimées de trouble de l’usage de l’alcool

dans la cohorte CONSTANCES en utilisant le score total à l’AUDIT en 10

questions étaient : chez les hommes : 19,8 % dans la catégorie à risque

dangereux (score total de 8 à 15) et 4,4 % dans la catégorie à risque

problématique ou de dépendance probable (score total > 15) ; chez les

femmes : 7,9 % dans la catégorie à risque dangereux et 1,1 % dans la

catégorie à risque problématique ou de dépendance probable. Les

prévalences de la consommation à risque de l’alcool étaient les plus

élevées pour les sujets de moins de 35 ans : chez les hommes de moins de

35 ans, 30,7 % d’entre eux avaient un usage dangereux de l’alcool, et

5,8 % d’entre eux avaient un usage problématique ou étaient probablement

dépendants ; chez les femmes de moins de 35 ans, 12,9 % d’entre elles

avaient un usage dangereux de l’alcool, et 1,6 % d’entre elles avaient

un usage problématique ou étaient probablement dépendantes. Chez les

hommes, les catégories professionnelles moins favorisées étaient

associées à des prévalences augmentées d’usage à risque (c.-à-d. un

usage dangereux et au-delà). Plus précisément, les prévalences d’usage à

risque étaient de 28,0 %, 30,6 %, 23 % et 19,2 %, respectivement pour

les ouvriers, employés, professions intermédiaires et les cadres. Chez

les femmes, ce gradient n’était pas retrouvé. Plus précisément, les

prévalences d’usage à risque étaient de 8,6 %, 7,8 %, 8,6 % et 11,7 %

respectivement pour les ouvrières, employées, professions intermédiaires

et les cadres. Chez les hommes comme chez les femmes, l’état dépressif

était associé à des prévalences plus élevées d’usage à risque. Plus

précisément, en l’absence d’état dépressif, les prévalences d’usage à

risque étaient de 22,5 % chez les hommes et de 8,1 % chez les femmes. En

présence d’un état dépressif, ces prévalences étaient respectivement de

37,4 % et de 12,5 %. ), la

consommation globale est dans la moyenne européenne (Palle et coll.,

2017

), la

consommation globale est dans la moyenne européenne (Palle et coll.,

2017 ; WHO,

2019

; WHO,

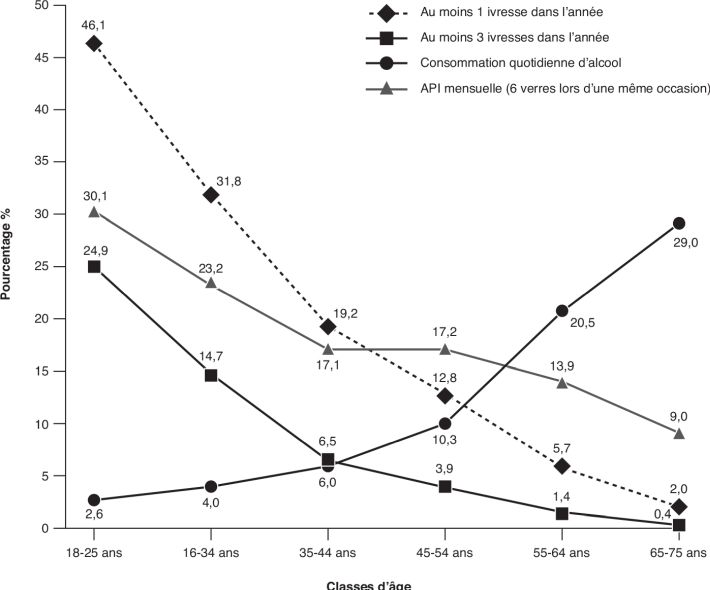

2019 ). Ces

tendances séculaires peuvent en partie être observées en examinant la

prévalence de différentes formes de consommation selon le groupe d’âge

(figure 1.3

). Ces

tendances séculaires peuvent en partie être observées en examinant la

prévalence de différentes formes de consommation selon le groupe d’âge

(figure 1.3 ). En effet, si les

18-25 ans continuent majoritairement à consommer de l’alcool de manière

comparable aux adolescents (30 % déclarent une API dans le dernier mois

et près de 25 % rapportent au moins 3 ivresses dans l’année, 2,6 %

seulement déclarent boire de l’alcool de manière quotidienne), les

personnes âgées de plus de 55 ans sont celles qui ont la probabilité la

plus élevée de rapporter une consommation quotidienne (21 % chez les

55-64 ans, 29 % chez les 65-75 ans), ce qui correspond à un mode

« traditionnel » de consommation d’alcool en France et dans les pays du

Sud de l’Europe où le vin est la principale boisson alcoolisée

consommée. Entre ces deux groupes d’âge extrêmes, les adultes de 35 à

54 ans ont des niveaux intermédiaires d’API mensuelle (environ 17 %) et

de consommation quotidienne (6 à 10 %) (Richard et coll.,

2015

). En effet, si les

18-25 ans continuent majoritairement à consommer de l’alcool de manière

comparable aux adolescents (30 % déclarent une API dans le dernier mois

et près de 25 % rapportent au moins 3 ivresses dans l’année, 2,6 %

seulement déclarent boire de l’alcool de manière quotidienne), les

personnes âgées de plus de 55 ans sont celles qui ont la probabilité la

plus élevée de rapporter une consommation quotidienne (21 % chez les

55-64 ans, 29 % chez les 65-75 ans), ce qui correspond à un mode

« traditionnel » de consommation d’alcool en France et dans les pays du

Sud de l’Europe où le vin est la principale boisson alcoolisée

consommée. Entre ces deux groupes d’âge extrêmes, les adultes de 35 à

54 ans ont des niveaux intermédiaires d’API mensuelle (environ 17 %) et

de consommation quotidienne (6 à 10 %) (Richard et coll.,

2015 ; Grant

et coll., 2017

; Grant

et coll., 2017 ).

). ) et se

maintient pour une fraction non négligeable d’entre eux, avec des

conséquences en termes de risque d’addiction et d’impact sur la santé

(WHO, 2019

) et se

maintient pour une fraction non négligeable d’entre eux, avec des

conséquences en termes de risque d’addiction et d’impact sur la santé

(WHO, 2019 ). En

France, alors qu’on observe une baisse de 12 points de la consommation

quotidienne d’alcool entre 2000 et 2014 (passée de 22 à 10 %) (Beck et

coll., 2015

). En

France, alors qu’on observe une baisse de 12 points de la consommation

quotidienne d’alcool entre 2000 et 2014 (passée de 22 à 10 %) (Beck et

coll., 2015 ), la

fréquence des API a en parallèle augmenté, portée notamment par

l’augmentation des consommations importantes d’alcool chez les jeunes

adultes. En effet, entre 2005 et 2014, les ivresses et les API chez les

18-25 ans ont significativement augmenté (Beck et coll.,

2015

), la

fréquence des API a en parallèle augmenté, portée notamment par

l’augmentation des consommations importantes d’alcool chez les jeunes

adultes. En effet, entre 2005 et 2014, les ivresses et les API chez les

18-25 ans ont significativement augmenté (Beck et coll.,

2015 ; Richard

et coll., 2015

; Richard

et coll., 2015 ),

et depuis semblent relativement stables. Néanmoins les consommations

importantes (au moins 10 ivresses et au moins 1 API hebdomadaire dans

les 12 mois précédents) ont très légèrement baissé (Richard et coll.,

2015

),

et depuis semblent relativement stables. Néanmoins les consommations

importantes (au moins 10 ivresses et au moins 1 API hebdomadaire dans

les 12 mois précédents) ont très légèrement baissé (Richard et coll.,

2015 ). En

2014, parmi les 18-25 ans, 57 % déclaraient au moins 1 API dans les 12

mois précédents, 29 % au moins 3 ivresses7

.

). En

2014, parmi les 18-25 ans, 57 % déclaraient au moins 1 API dans les 12

mois précédents, 29 % au moins 3 ivresses7

. ). Comme chez les adolescents, chez les jeunes

adultes, la consommation d’alcool des femmes a augmenté et le sex-ratio

a diminué en conséquence, ce qui est concordant avec les résultats

d’études menées dans d’autres pays industrialisés (Alati et coll.,

2014

). Comme chez les adolescents, chez les jeunes

adultes, la consommation d’alcool des femmes a augmenté et le sex-ratio

a diminué en conséquence, ce qui est concordant avec les résultats

d’études menées dans d’autres pays industrialisés (Alati et coll.,

2014 ; Windle,

2016

; Windle,

2016 ).

). ; Richard et coll., 2015

; Richard et coll., 2015 ).

). ). Par

exemple, en Israël ou au Canada, environ 17 % des adolescents/jeunes

adultes rapportent avoir consommé de l’alcool mélangé avec des boissons

énergisantes cafféinées (Magnezi et coll.,

2015

). Par

exemple, en Israël ou au Canada, environ 17 % des adolescents/jeunes

adultes rapportent avoir consommé de l’alcool mélangé avec des boissons

énergisantes cafféinées (Magnezi et coll.,

2015 ; Reid

et coll., 2015

; Reid

et coll., 2015 ).

En parallèle, la consommation d’alcool mélangé à des sodas light

semble s’être répandue, notamment aux États-Unis (Stamates et coll.,

2016

).

En parallèle, la consommation d’alcool mélangé à des sodas light

semble s’être répandue, notamment aux États-Unis (Stamates et coll.,

2016 ). Ce

type de mélange pose des risques particuliers, les boissons énergisantes

masquant le goût de l’alcool et diminuant ses effets somnifères, ce qui

peut entraîner une augmentation de la consommation. Il est à noter qu’en

France ce type de pratique n’est pas renseigné dans les enquêtes en

population générale et on ne dispose pas de chiffres concernant sa

fréquence.

). Ce

type de mélange pose des risques particuliers, les boissons énergisantes

masquant le goût de l’alcool et diminuant ses effets somnifères, ce qui

peut entraîner une augmentation de la consommation. Il est à noter qu’en

France ce type de pratique n’est pas renseigné dans les enquêtes en

population générale et on ne dispose pas de chiffres concernant sa

fréquence. ). Chez

les hommes, c’est parmi les 65-75 ans que la probabilité de consommer

plus de 10 verres d’alcool par semaine est la plus importante (23 %).

Ces chiffres rejoignent des tendances observées dans d’autres pays,

montrant qu’au cours du temps les niveaux de consommation d’alcool des

personnes de plus de 50 ans ont augmenté (Ilomaki et coll.,

2013

). Chez

les hommes, c’est parmi les 65-75 ans que la probabilité de consommer

plus de 10 verres d’alcool par semaine est la plus importante (23 %).

Ces chiffres rejoignent des tendances observées dans d’autres pays,

montrant qu’au cours du temps les niveaux de consommation d’alcool des

personnes de plus de 50 ans ont augmenté (Ilomaki et coll.,

2013 ; Wilson

et coll., 2014

; Wilson

et coll., 2014 ;

Gell et coll., 2015

;

Gell et coll., 2015 ; Nuevo et coll., 2015

; Nuevo et coll., 2015 ; Bosque-Prous et coll.,

2017

; Bosque-Prous et coll.,

2017 ), et

notamment les niveaux d’API (23 % de prévalence aux États-Unis en

2012-2013) (Wilson et coll., 2014

), et

notamment les niveaux d’API (23 % de prévalence aux États-Unis en

2012-2013) (Wilson et coll., 2014 ; Han et coll., 2017

; Han et coll., 2017 ) et de troubles liés à

l’alcool (5 % de prévalence aux États-Unis) (Grant et coll.,

2017

) et de troubles liés à

l’alcool (5 % de prévalence aux États-Unis) (Grant et coll.,

2017 ). La

consommation des personnes de plus de 50 ans pose des problèmes

spécifiques, notamment en raison de la présence de comorbidités et de

traitements médicamenteux (ex. : des traitements cardiovasculaires,

métaboliques ou psychotropes) (Ilomaki et coll.,

2013

). La

consommation des personnes de plus de 50 ans pose des problèmes

spécifiques, notamment en raison de la présence de comorbidités et de

traitements médicamenteux (ex. : des traitements cardiovasculaires,

métaboliques ou psychotropes) (Ilomaki et coll.,

2013 ;

Breslow et coll., 2015

;

Breslow et coll., 2015 ; LaRose et Renner,

2016

; LaRose et Renner,

2016 ; Tevik

et coll., 2017

; Tevik

et coll., 2017 ;

Wolf et coll., 2017

;

Wolf et coll., 2017 ). Si la tendance concernant la transformation des modalités de

consommation d’alcool en France – avec une évolution de la consommation

quotidienne vers une pratique plus ponctuelle, mais marquée par un

niveau de consommation qui peut être important – se confirme, la

surveillance des consommations d’alcool des personnes de plus de 50 ans

et leurs effets éventuels sur la santé, sera à renforcer.

). Si la tendance concernant la transformation des modalités de

consommation d’alcool en France – avec une évolution de la consommation

quotidienne vers une pratique plus ponctuelle, mais marquée par un

niveau de consommation qui peut être important – se confirme, la

surveillance des consommations d’alcool des personnes de plus de 50 ans

et leurs effets éventuels sur la santé, sera à renforcer. ; Parikh et coll.,

2015

; Parikh et coll.,

2015 ; Beard

et coll., 2017

; Beard

et coll., 2017 ;

Daw et coll., 2017

;

Daw et coll., 2017 ) ou le cannabis (Redonnet et coll.,

2012

) ou le cannabis (Redonnet et coll.,

2012 ;

Haardörfer et coll., 2016

;

Haardörfer et coll., 2016 ; O’Hara et coll.,

2016

; O’Hara et coll.,

2016 ;

Weinberger et coll., 2016

;

Weinberger et coll., 2016 ).

).Conclusion

Références

→ Aller vers SYNTHESE