Réduction des dommages associés à la consommation d’alcool

II. Actions de prévention des consommations

2021

9-

Politiques de lutte

contre la consommation d’alcool

Face aux chiffres concernant l’évolution de la consommation d’alcool, son

coût social, son impact sur la mortalité (cf. chapitres précédents), la

majorité des travaux existants permet de quantifier l’ampleur du

problème soulevé par la consommation d’alcool. Certains dénoncent les

inégalités de traitement des différents produits des dépendances,

mettant en avant que les politiques publiques ne sont pas le reflet de

la dangerosité des produits. Souvent, le poids économique du secteur et

la force du lobbying alcoolier (cf. chapitre « Le lobbying de la filière

alcool ») sont mis en avant pour expliquer cette spécificité de

l’alcool : le marché français n’y échappe pas, que ce soit sur le marché

intérieur ou à l’exportation. Ainsi, selon l’OFDT, en 2011, le chiffre

d’affaires des boissons alcoolisées s’élevait à 10,7 milliards d’euros

pour les ventes sur le marché intérieur et à 11,4 milliards d’euros pour

les ventes à l’export. Toujours en 2011, les ménages français ont

dépensé 16,7 milliards en achats d’alcool, générant 3,2 milliards

d’euros de droits indirects sur l’alcool pour l’État. Mais, pour les

spiritueux et le vin, la contribution aux recettes fiscales n’est pas

proportionnelle aux volumes consommés (tableau 9.I

).

Tableau 9.I Contribution des différents types d’alcool aux recettes

fiscales comparée à leur consommation (d’après

l’OFDT*)

| |

Part des recettes fiscales sur

l’alcool

(hors TVA)

|

Répartition des volumes consommés

exprimés

en équivalent d’alcool

pur

|

|

Spiritueux

|

82 %

|

22 %

|

|

Bières

|

11 %

|

17 %

|

|

Vins

|

4 %

|

58 %

|

|

Produits intermédiaires

|

3 %

|

3 %

|

| | | |

| | | |

* https://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/alcool/#prod

Par ailleurs, l’OFDT indiquait au début des années 2010 que « la filière

vitivinicole représenterait, selon les syndicats professionnels et le

ministère de l’Agriculture, 250 000 emplois directs, dont 142 000 dans

la viticulture et près de 70 000 dans la distribution et la vente du vin

(coopératives viticoles, courtage et négoce, grande distribution et

cavistes, etc.). Le nombre d’emplois indirects est évalué à 300 000

(tonnelage, chaudronnerie, verre, logistique, etc.). En ce qui concerne

la bière, l’Association des brasseurs de France revendique un peu plus

de 71 000 emplois, dont 6 000 emplois directs. La Fédération française

des spiritueux indique de son côté 100 000 emplois générés dans cette

branche »

1

. Il semble cependant qu’aujourd’hui, le secteur ne soit

plus aussi florissant (cf. chapitre « Efficacité des mesures visant à

restreindre l’offre et la demande de boissons alcoolisées », section

« Régime fiscal des boissons alcooliques en France »).

On voit alors se dessiner l’un des obstacles majeurs au développement

d’une politique publique de lutte contre les dommages liés à l’alcool :

le clivage entre santé publique et économie, qui, poussé aux extrêmes,

oppose les partisans d’une vision davantage hygiéniste et les défenseurs

de la culture française et de la tradition viticole notamment, pouvant

tendre au déni des méfaits de l’alcool, ou à les reporter sur la

responsabilité individuelle plutôt que collective. Une politique

nationale ambitieuse et cohérente entre ces deux extrêmes est-elle

possible ? Pour dépasser cette opposition, nombreux sont ceux qui

avancent une approche en termes de réduction des risques (Bourdillon

2019

), comme

résumé ainsi par le Conseil Économique Social et Environnemental

(CESE) : « une voie existe entre le déni des méfaits de l’alcool et les

discours prônant l’abstinence, rassurants mais peu efficaces. Cette voie

est celle de la réduction des risques et des dommages, sanitaires bien

sûr mais aussi des violences liées aux consommations excessives

d’alcool. Elle n’ignore ni les dangers ni le plaisir que l’on peut

trouver dans une consommation raisonnable mais modérée. Mais elle exige

plus de cohérence et de continuité dans les politiques publiques ainsi

que davantage de mobilisation et de coordination » (CESE, 2019

,

p. 11-12).

Ce sont les principales politiques publiques de réduction des dommages

liés à l’alcool ainsi que les recommandations en la matière que ce

chapitre se propose d’étudier à travers une lecture critique de la

littérature (grise et académique) française et internationale sur le

sujet

2

N’étant pas une revue systématique, celle-ci ne

saurait être exhaustive.

. Nous restituons celle-ci sous plusieurs aspects, plus

ou moins significatifs.

Nous avons d’abord relevé tout ce qui a trait à la construction d’un

ensemble cohérent de mesures afin de maximiser leur impact, avec la

construction du consensus social et politique, avec les aspects

culturels, les croyances et les représentations liées à l’alcool, avec

les questions de la volonté politique, avec l’effectivité de la mise en

œuvre, avec une réflexion sur le système de soins, et les professionnels

de première ligne, et, dans une bien moindre mesure, l’impact de ces

politiques publiques par rapport à d’autres déterminants.

Ensuite, nous listons les mesures évaluées les plus coût-efficaces

(baisse du nombre de points de vente, restrictions de leurs heures

d’ouverture, instauration d’un prix minimum, augmentation du prix

notamment par une augmentation des taxes sur l’alcool, interdiction de

vente aux mineurs, régulation du marketing), les repères de

consommation, les messages sanitaires (inscription de messages de santé

publique sur les emballages et les publicités d’alcool) et les

recommandations déjà existantes pour protéger des risques dus à

l’alcool, émises notamment par des acteurs de santé. Nous avons aussi

repéré d’autres dimensions, moins traitées et/ou moins consensuelles

mais récurrentes, comme le type d’approche à privilégier (spécifique à

l’alcool ou générale sur les addictions, ciblée ou universelle,

individuelle ou collective) ou la pertinence à s’inspirer d’autres

politiques publiques menées sur d’autres addictions (le tabac

notamment).

La construction des politiques

publiques

La fabrique d’un

consensus

Au niveau de la littérature internationale, peu de publications

s’interrogent sur les frontières de l’intervention de l’État

(jusqu’où doit intervenir l’État ? cf. Nicholls et Greenaway

2015

; Mold 2016

), des fonctions sociales de l’alcool

dans nos sociétés modernes occidentales. C’est pourtant un axe

essentiel sur lequel devraient s’interroger les acteurs de santé

(Couteron, 2018

), mais aussi les chercheurs et les

hommes et femmes politiques : que peut et doit faire l’État face

aux besoins d’inhibition et d’ivresse, à un souci de l’image de

soi qui passe parfois la préservation de sa santé (par exemple

l’intégration au groupe chez les jeunes), aux dynamiques

sociales incitatives et très ancrées dans nos pratiques

collectives, etc. ? Cette question est nettement moins présente

mais pourtant essentielle, notamment pour la construction d’un

compromis politique. Face à ces interrogations, certains en

appellent à la mise en place des conditions d’une véritable

réflexion éthique préalablement au choix des politiques

publiques qui « affectent une grande partie de la population,

voire son ensemble, et contribuent à définir de nouvelles

manières d’être, d’agir et de vivre. Ils peuvent orienter plus

justement les stratégies et contribuer à favoriser leur

acceptabilité et leur efficacité auprès des populations »

(Pagani et coll., 2018

, p. 330).

Ce manque de réflexion dans les sciences humaines et sociales

a-t-il une influence sur l’absence de consensus en matière de

réduction des dommages liés à l’alcool ? Cette absence de

consensus est souvent soulignée (Cour des comptes, 2016

;

Couteron, 2018

), moins la nécessité de mener « un

débat plus politique » rassemblant le maximum d’acteurs et de

professionnels, en orientant ce débat d’une part vers

l’impératif de santé et les consommateurs (méfaits connus et

bienfaits attendus de l’alcool) et d’autre part, vers

l’impératif économique et la régulation des consommations

(Couteron, 2018

). On rejoint aussi la question de

disposer de plus de recherches et de résultats plus solides sur

les politiques publiques (mesures les plus efficaces, question

sur l’évaluation des politiques publiques), les tendances de

consommations et les dommages selon l’âge, le genre, le niveau

de revenu, nécessaires en amont de la construction du consensus

public et politique (Rice, 2019

).

L’alcool comme problème

culturel

De nombreuses voix mettent en avant la question culturelle,

notamment en France, où l’on entend qu’il faut défendre les

métiers de l’emploi, « petit caviste », « courageux vignerons »,

« brasseur artisanal » (Couteron,

2018

,

p. 443), « défendre » l’art de vivre, des habitudes

alimentaires, le bien boire, l’image « responsable »

(autorégulation, prévention, messages volontaires avec un

« packaging sémantique « inclusif et bienveillant » [avec]

« modération », « dégustation », « de consommation responsable »

ouvrant des « plaisirs qui se partagent » » (Couteron,

2018

,

p. 443). Face à un lobby (analysé dans un chapitre spécifique de

cette expertise) qui serait « au service des profits issus d’un

marché qui se veut sans limite », les acteurs de santé doivent

« dénoncer » la posture de « défense de la tradition et de la

qualité », le secteur étant dicté par l’impératif de vendre plus

en produisant de nombreuses boissons appétantes (par

l’adjonction de sucres, d’arômes artificiels et/ou un marketing

bien travaillé, également décrit dans cette expertise) bien plus

que par un impératif œnologique de qualité. « Il n’y a pas plus

« d’alcool doux » qu’il n’y avait de cigarettes «

light »

[...] L’entrée en pente douce piège l’usager » (Couteron,

2018

,

p. 444) : ce point est mis en avant à propos de la bière,

souvent considérée de la sorte et moins dangereuse que les

autres alcools, notamment par les jeunes (OFDT,

2013

)

3

D’ailleurs, les vins et les bières plus

faibles en alcool s’accompagneraient d’une consommation

plus importante (Vasiljevic et coll., 2018

a

.), et ceux faisant apparaître

« Low » et « Super Low » auraient moins d’attrait que

les boissons « Regular » (Vasiljevic et coll., 2018

b

).

. Face à cette pratique culturelle objet d’un

lobbying intensif et puissant, c’est donc une approche globale,

ambitieuse et cohérente qui doit être développée, et qui ne doit

pas négliger d’agir

aussi sur les représentations liées à

l’alcool. C’est aussi dans cette perspective que doivent être

envisagées les recommandations déjà évoquées, comme la

communication sur les repères de consommation, les messages de

prévention, bref au sens large, l’éducation à la santé, qui est

pour Cohn (2015) la mesure à la fois la plus juste et la plus

efficace. Il faut selon lui développer une approche

interactionniste, utiliser des comparaisons culturelles pour

développer une construction collective de la consommation

excessive comme problème culturel, afin de ne pas appréhender

l’alcool en soi (la substance), mais penser plutôt au monde

social dans lequel les gens boivent (le comportement). Autrement

dit, bien comprendre le problème culturel, c’est mieux contrôler

la consommation d’alcool.

La volonté politique et la cohérence des

messages face au lobbying

et au marketing

alcooliers

Le poids économique du secteur est majoritairement considéré

comme l’un des principaux obstacles aux évolutions de la

législation et des représentations sociales sur l’alcool. Les

enjeux de santé publique (comme les questions écologiques) ne

semblent pas être prioritaires face à l’impératif économique. La

contradiction des intérêts économiques et des enjeux de santé

publique est souvent pointée (IRDES, 2016 ; Santé publique

France et l’Institut national du cancer,

2017

; Benyamina et Samitier,

2017

; Couteron, 2018

). Les enjeux économiques semblent

prioritaires sur les enjeux de santé publique et cela participe

des contradictions entre les messages : la volonté politique

apparaît incertaine ou mitigée, le pilotage interministériel est

flou (Cour des comptes, 2016

), l’encadrement des groupes

d’intérêt concernés est peu contraignant, les leviers

disponibles et avérés efficaces sont sous-utilisés, d’où le fait

que les pouvoirs publics français peinent à modifier les

comportements à risque (Cour des comptes, 2016

). Deux exemples

l’illustrent : premièrement, le « détricotage » continu de la

loi Évin depuis son adoption en 1991 (cf. chapitre « Marketing

des produits alcoolisés »), alors que cette loi était saluée

auparavant comme un « cadre exemplaire » et a inspiré d’autres

pays. Un recul notable par rapport à la loi Évin a été observé

avec la loi de modernisation du système de santé qui lève les

restrictions publicitaires au nom de la défense des terroirs et

de l’œnotourisme. On trouve une seconde illustration dans le

compte-rendu de la Journée inter associative « Plan National

Alcool » publié dans Addiction et Addictologie (Naassila,

2018

)

qui rapporte les déclarations du Président de la République

E. Macron au salon de l’Agriculture 2018 (« pendant mon mandat,

aucun durcissement de la loi Évin ») et le fait que l’Élysée ait

demandé en juillet de la même année aux alcooliers un rapport

pour préparer le plan gouvernemental de lutte contre les

conduites addictives : « les dommages individuels et sociaux

liés à la consommation d’alcool ne sont donc plus seulement un

enjeu de santé publique, mais aussi et surtout un enjeu

politique. Il s’agit pour les tenants de la santé publique de

lutter contre le lobby alcoolier qui est maintenant présent au

plus haut niveau de l’État ». Notons qu’à l’étranger,

l’importance du lobbying alcoolier est aussi avancé pour

expliquer l’échec de la mise en place de politiques publiques

fondées sur les évidences scientifiques. Autrement dit,

l’adoption des mesures les plus coût-efficaces peut s’avérer

difficile, comme en Angleterre et aux Pays de Galles où la

fenêtre d’opportunité ouverte en 2010 s’est vite refermée

(Nicholls et Greenaway, 2015

) en raison du lobbying industriel,

mais aussi du manque de cadrage des propositions, du manque de

synergie ministérielle, des tensions idéologiques, du manque de

cohérence dans la communication des preuves. Au Royaume-Uni, le

gouvernement avait adopté en 2011 un plan, le

Responsibility

Deal, co-construit avec, entre autres les représentants

des alcooliers. Ce plan comportait un volet alcool, censé

promouvoir un « boire responsable » respectant les repères de

consommation, agrandir l’étiquetage sur les contenants

comportant des messages de santé, sur les calories, des repères

de consommation, des risques associés à une consommation

excessive. Une attention particulière était portée à réduire et

prévenir la consommation des jeunes. En termes de publicité et

de marketing, les alcooliers étaient incités à promouvoir le

« boire responsable ». Pour beaucoup (Knai et coll.

2018

par exemple), le

Responsibility Deal, reposant notamment

sur des actions volontaires des industriels, a été un échec (en

termes d’efficacité, de résultats) parce qu’il était trop

déterminé par les intérêts économiques (et leur était donc peu

contraignant).

La durée, l’effectivité – et la difficulté – de

la mise en œuvre

En France, dès 2007, la Cour des comptes pointait les

défaillances de l’action publique en termes de lutte contre les

consommations dommageables d’alcool : dans son rapport public

annuel (2007), la Cour jugeait les pouvoirs publics

insuffisamment mobilisés sur le sujet. Neuf ans plus tard, dans

son rapport de 2016, elle soulignait que les comportements de

consommation n’avaient pas été modifiés et appelait le

gouvernement à faire des consommations nocives d’alcool une

priorité de santé publique. En 2019, c’est le CESE qui fait le

constat de « la difficulté de mettre en œuvre, dans la durée,

des politiques publiques cohérentes centrées prioritairement sur

des objectifs de santé publique » et montre également que « si

la législation et la réglementation sont indispensables, elles

ne suffisent pas » (2019

, p. 12), renvoyant à l’exemple de la

loi Évin. Or le temps long semble souvent indispensable pour

voir pleinement les effets positifs des politiques publiques

alcool, notamment sur le niveau de consommation (Raninen et

coll., 2016

; Dumont et coll., 2017

; Foster et coll.,

2019

).

Au-delà de la pérennité, l’effectivité de la mise en œuvre est un

point essentiel. En France, cela est particulièrement visible

avec la loi de 2009 et l’interdiction de la vente d’alcool aux

mineurs. Malgré le manque d’enquêtes avec des « clients

mystères » permettant d’évaluer de façon objective le respect de

cette mesure (tendant probablement à une surestimation), le

rapport de l’OFDT de 2013

montre à partir d’enquêtes

déclaratives une faible application de l’interdiction de vente

aux mineurs prévue par la loi HPST (hôpital, patients, santé,

territoire) de 2009. Alors que les débats parlementaires avaient

souligné l’insuffisance des mesures d’interdiction pour protéger

les mineurs, des politiques de prévention et d’éducation, et des

moyens alloués à la bonne application des mesures, aux contrôles

et à l’effectivité des sanctions, alors que l’adhésion des

Français interrogés était massive, la mise en œuvre de la loi

faisait apparaître une réalité très décevante avec d’abord la

gêne fréquente ressentie par le vendeur pour un mineur proche de

la majorité ; par ailleurs, le fait que 92 % des vendeurs

connaissent la loi (ainsi que les sanctions, relativement

connues mais sous estimées), mais ne se sentent pas forcément

légitimes pour demander une pièce d’identité. Le

tableau 9.II

montre

les différences selon les types de lieux de vente d’alcool du

contrôle de la pièce d’identité.

Tableau 9.II Demande de la pièce d’identité en 2012 (en %)

(d’après OFDT 2013 )

)

|

Demande de la pièce

d’identité (en

2012)

|

Cafés et bars

(%)

|

Stations-services

(%)

|

Épiceries et supérettes (%)

|

Grandes et moyennes surfaces

(%)

|

|

Oui

|

38,4

|

52,5

|

80

|

90,5

|

|

Non, rarement

|

18,8

|

11,2

|

5,9

|

4,1

|

|

Non, jamais

|

41,4

|

34,9

|

14,1

|

5,1

|

|

Ne sait pas

|

1,4

|

1,3

|

0

|

0,3

|

L’OFDT montre un impact nul de la loi HPST sur l’évolution des

consommations des mineurs de 16 ans, et même une augmentation de

celles des mineurs de 17 ans.

Cela pose la question de la mise en place d’équipements de

vérification automatique en caisse. Le fait que le législateur

n’ait pas prévu une autorité de contrôle avec des moyens (police

judiciaire et agents de la force publique) rend la faisabilité

du constat de l’infraction très difficile voire impossible,

alors que les contrôles répétés sont préconisés par la

littérature internationale qui montre que cela améliore le

respect de l’interdiction de la vente aux mineurs (tout comme

les contrôles routiers d’alcoolémie aléatoires améliorent les

mesures prises en matière de conduite en état d’ivresse et

d’accidents de la route).

À quel échelon déployer les politiques

publiques ?

L’échelle européenne est-elle un échelon pertinent ? L’échelle

municipale est-elle un bon échelon de mise en œuvre ?

Concernant le niveau européen, les mises en œuvre de la stratégie

de l’OMS en Europe sont très variables car très dépendantes des

circonstances locales. Mais pour que les priorités de l’OMS

aient une influence, il faut nécessairement la combinaison d’une

véritable volonté politique et d’une préoccupation de réduire

les dommages liés à l’alcool (Rice,

2019

). On peut aisément imaginer la difficulté de construire une

volonté politique ferme autour des 27 États-membres aux intérêts

économiques forts dans le secteur, quoique variables.

Au niveau des régions françaises, le partage de la gouvernance

entre le Préfet et les agences régionales de santé (ARS) donne

lieu à des manques de coordination (Cour des comptes, 2016

,

p. 118-122) : en effet, depuis 2009 et la loi HPST, les ARS

déclinent les priorités nationales au niveau régional, mais ce

de manière variable, nouant différents partenariats, coordonnant

différents schémas d’offres de soins ainsi que l’offre

médico-sociale, le tout assuré par des modes de financement

multiples mais une coordination interministérielle (la Mildeca)

qualifiée de « sommaire et fragilisée par la rotation des chefs

de projets » (Cour des comptes, 2016

, p. 119). De l’autre côté,

les Préfets de départements coordonnent les politiques

nationales autres que ce versant santé, et animent les

différentes instances territoriales (essentiellement pour la

sécurité routière), avec les interventions possibles des

municipalités, départements et de la région.

Cependant, d’autres qualifient l’effet des politiques qui se

déploient à l’échelon municipal d’incertain (Anderson et coll.,

2018

),

là où des travaux insistent au contraire sur l’effet positif de

l’implication de tous les acteurs pour une action régionale

concertée (sur le Canada, Giesbrecht et coll.,

2016

). L’Écosse avec ses

Alcohol Licensing Boards au niveau

local (Wright, 2019

; voir aussi le chapitre de cette

expertise sur l’effectivité des mesures visant à restreindre

l’accès aux boissons alcooliques) suggère qu’une décision

top-down est insuffisante mais que les mécanismes de

responsabilité entre le local et le national doivent être bien

définis en amont de la mise en œuvre pour que l’autonomie locale

ne contrevienne pas aux objectifs nationaux.

Le système de soins et les professionnels de

première ligne au cœur

des politiques publiques

Depuis plusieurs années, de nombreuses voix réclament de mieux

associer et coordonner les professionnels de santé, proches des

consommateurs, pour la prévention et l’accompagnement. Le plan

gouvernemental 2004-2008 préconisait déjà un système de soins

plus accessible et plus efficace, le renforcement de l’offre et

de la coordination des soins. Le plan gouvernemental suivant

(2008-2011) en appelait à la diversification du dispositif de

prise en charge sanitaire et sociale des addictions en ciblant

les populations exposées et vulnérables, tandis que la Cour des

comptes (2016

) dénonçait une trop grande dispersion des prises

en charge dans le secteur médico-social et associatif. Le plan

gouvernemental de lutte contre les addictions en cours

(2018-2022) énonce parmi ses axes prioritaires de structurer le

parcours de santé en addictologie.

Impact de ces politiques publiques par rapport à

d’autres déterminants

Nombreuses sont les études qui mettent en évidence que les

politiques publiques ne font pas tout : elles interagissent avec

des facteurs socio-économiques (urbanisation, tertiarisation,

vieillissement – les hommes notamment –, revenu, éducation

féminine, taux d’emploi des femmes, âge des mères) et qu’en

conséquence, elles ne peuvent avoir que des effets partiels sur

le niveau de consommation et les dommages. Par exemple, dans une

étude sur la France depuis 1960, Cogordan et coll.

(2014

) montrent l’effet de certaines politiques publiques (baisse

du taux d’alcoolémie au volant, taxation, interdiction de la

publicité, âge minimum pour acheter de l’alcool) sur la baisse

de la consommation d’alcool avec l’effet conjoint d’événements

socio-économiques (augmentation du travail des femmes,

augmentation du revenu, phénomène d’urbanisation). De la même

manière, plusieurs études portent sur le poids relatif des

politiques de contrôle et de facteurs socio-économiques entre

les années 1960 et les années 2000 (portant sur la Finlande, la

Norvège, la Pologne, la Suisse, l’Espagne, l’Italie [Allamani et

coll., 2014

] ; sur les trajectoires différenciées des pays du Nord

[Finlande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Hongrie, Pologne] et

des pays plus au Sud [France, Italie, Espagne, Suisse], voir

Voller et coll., 2014

; Voller et Allamani,

2014

). Au-delà de l’évidence contextuelle (toute politique se

déploie dans un contexte pétri d’interactions avec de multiples

acteurs, de nombreuses mesures, etc.), les conclusions à en

tirer en termes de recommandations n’ont rien d’évident.

Evidence-based policies et mesures démontrées

les plus

coût-efficaces

Une grande partie de la littérature internationale étudie

l’efficacité des politiques de réduction des risques alcool. Sans

reprendre longuement ce qui est détaillé dans le chapitre de cette

expertise sur l’efficacité des mesures visant à restreindre l’accès

aux boissons alcooliques, signalons que les mesures les plus

coût-efficaces sont :

• la mise en place d’un prix minimum et de la réduction des

points de vente (en Irlande, cf. Daroven et coll.,

2018

) ;

• l’augmentation des prix de l’alcool notamment

via

l’augmentation de la taxe d’accise et la restriction de la

disponibilité d’alcool sont hautement coût-efficaces pour

réduire les dommages (Anderson et coll.,

2009

; Baccini et Carreras,

2014

; Chisholm et coll.,

2018

; OMS,

2018

) ;

• les restrictions de commercialisation notamment avec

l’augmentation de l’âge minimum légal pour acheter de

l’alcool

4

Une étude portant sur la

Nouvelle-Zélande montre que l’abaissement de l’âge

minimum légal pour acheter de l’alcool a été suivi

de hausses à long terme des dommages sur la route

attribués à des conducteurs alcoolisés entre 15 et

19 ans (Kypri et coll., 2016).

(Baccini et Carreras,

2014

; Chisholm et coll.,

2018

).

Dans cette perspective, on peut saluer le fait qu’un meilleur

encadrement de la vente des boissons alcoolisées soit un axe

prioritaire du plan gouvernemental entamé en 2018 et programmé

jusqu’en 2022, mais celui-ci devra se traduire par des actions

concrètes.

Sans développer ce qui l’est dans un chapitre dédié dans cette

expertise, la régulation du marketing pour l’alcool est aussi une

approche coût-efficace (Anderson et coll.,

2009

;

OMS, 2018

).

Pour les jeunes, la contradiction entre l’interdiction de leur

vendre de l’alcool, l’injonction à ne pas consommer et

l’omniprésence de la publicité sur l’alcool semblent constituer un

frein pédagogique à la cohérence et la compréhension du message

(OFDT, 2013

). Dans le plan gouvernemental en cours (Mildeca,

2018

),

l’une des ambitions est de réduire l’exposition des jeunes au

marketing des producteurs d’alcool.

À partir d’une revue de littérature internationale, l’OFDT a évalué

les stratégies complémentaires à l’interdiction de vente aux

mineurs, classées par niveau d’efficacité (efficacité démontrée –

résultats prometteurs – efficacité non démontrée) et par niveau de

preuve (fort – bon – faible). Les mesures combinant à la fois une

efficacité démontrée et un fort niveau de preuve pour réduire la

consommation d’alcool chez les jeunes sont les suivantes :

• les interventions auprès des familles pour prévenir l’abus

d’alcool chez les moins de 18 ans ;

• les interventions utilisant le web auprès des étudiants

universitaires et des jeunes en général ;

• les interventions motivationnelles (individuelles) auprès des

adolescents pour les consommations à faible risque ;

• la taxation de l’alcool.

Les mesures de lutte contre l’alcool au volant, comme la limite du

taux d’alcoolémie pour les conducteurs (

Blood Alcohol

Concentration ou BAC) et les contrôles d’alcoolémie

aléatoires, sont aussi coût-efficaces (Anderson et coll.,

2009

). De

ce point de vue, la France devrait continuer à faire ce qu’elle met

déjà en œuvre. Cependant, notons qu’une comparaison de l’Écosse qui,

en 2014, a baissé sa BAC de 0,08 à 0,05, avec l’Angleterre et le

Pays de Galles (qui l’ont laissée inchangée), montre que les effets

sur le niveau de consommation et les accidents de la route n’ont pas

été aussi importants qu’escomptés : l’efficacité est conditionnée à

l’effectivité de la mise en œuvre avec des contrôles routiers

d’alcoolémie, et que cela s’accompagne de mesures d’éducation à la

santé, de restrictions sur la publicité et d’avertissements (Lewsey

et coll., 2019

).

Enfin, auprès des buveurs les plus à risque, ce sont les

interventions individuelles qui seraient coût-efficaces (Anderson et

coll., 2009

).

Pour conclure cette partie, notons qu’en Russie, l’introduction à

partir du milieu des années 2000 de plusieurs des mesures précitées

pour réduire la consommation d’alcool (un prix minimum pour la

vodka, la baisse de la disponibilité de l’alcool avec la restriction

des heures de ventes, la lutte contre l’ivresse au volant, ainsi que

la restriction de la publicité) et de mesures de lutte contre

l’alcool non recensées ici, s’est accompagnée d’une chute de la

mortalité liée à l’alcool de 25 % entre 2004 et 2014 (Rice,

2019

).

Repères de consommation

Les repères de consommation d’alcool (

guidelines en

anglais) correspondent au seuil maximum de consommation

recommandé à une population pour réduire les risques et ne font

pas l’objet d’un consensus dans la littérature. La situation

varie d’un pays à l’autre : certains n’en ont pas adopté ;

d’autres, comme la Namibie ou l’île Maurice, émettent des

repères de consommation d’alcool compris dans une stratégie de

lutte contre les maladies non transmissibles, tandis que

d’autres pays, comme les États-Unis et les Pays-Bas (IARD,

2017

)

les ont intégrés dans des recommandations nutritionnelles plus

larges ou encore que la Suisse traite de la consommation

d’alcool dans une stratégie nationale et globale des addictions.

La Grande-Bretagne dispose quant à elle de repères de

consommation d’alcool « en soi », qui ne sont ni partie d’un

plan addictions, nutrition ou maladie. Les États-Unis, la

Nouvelle-Zélande, l’Italie, l’Australie émettent aussi des

recommandations adaptées pour les plus de 65 ans, en raison de

leur vulnérabilité particulière aux effets de l’alcool (« le

vieillissement amène des modifications physiologiques

aboutissant à une moindre tolérance aux effets de l’alcool (...)

la polypathologie et son corollaire, la polymédicamentation

fréquente chez le sujet âgé, (...) le rendent particulièrement

sensible aux effets toxiques de l’alcool [et] ces effets sont

majorés par la coexistence de troubles cognitifs », Paille,

2014

,

p. 62).

Afin qu’elles aient un impact, la nécessité de communiquer sur

les raisons d’application des repères de consommation et

notamment sur le lien entre la consommation d’alcool et un

certain nombre de risques est mise en avant (Rosenberg et coll.,

2017

). Une étude de la couverture médiatique des

guidelines

dans les journaux gratuits montre que celle-ci est très faible

et souligne le manque de communication (Wolfaardt et coll.,

2018

), le manque de transparence et d’objectivité des repères

fondant une recommandation pour les améliorer (Holmes et coll.,

2018).

En France, Santé publique France et l’Institut national du cancer

ont adopté en 2017 les repères et les recommandations

suivants :

• faire connaître les nouveaux repères (maximum 10 verres

standards par semaine et maximum 2 verres par jour et

pas tous les jours) ;

• faire figurer sur les bouteilles le nombre contenu de

verres standards à 10 grammes ainsi que le nombre de

calories par verre standard.

Pour que ces repères aient une plus grande efficacité, ces

instituts ont aussi recommandé d’unifier le discours sur les

risques et les repères entre les différents ministères et les

institutions publiques, ainsi que de créer, avec les taxes, un

fonds dédié aux actions publiques de prévention et à la

recherche sur l’alcool.

Avertissements sanitaires apposés sur les

publicités et les contenants d’alcool

Le plan gouvernemental en cours de lutte contre les addictions

(2018-2022) reprend dans ses axes prioritaires une mesure du

plan priorité prévention : l’augmentation de la visibilité et de

la lisibilité du pictogramme sur le SAF sur les bouteilles

d’alcool (Mildeca, 2018

). Mais que dit la littérature

internationale concernant l’efficacité de ces messages

sanitaires apposés sur les contenants et les publicités pour les

boissons alcooliques ? De nombreux chercheurs en appellent à des

recherches supplémentaires jugées trop rares, afin d’avoir un

avis plus précis sur l’impact des différents messages

(Martin-Moreno et coll., 2013

; Miller et coll.,

2016

; Al-Hamdani et Smith, 2017

; Robertson et coll.,

2017

; Wettlaufer, 2018

), et de développer en outre les

travaux avec des approches qualitatives (Dossou et coll.,

2017

).

Sans détailler ici ce qui est développé ailleurs dans cette

expertise (cf. chapitre « Actions de prévention : messages et

comportements », section « Avertissements sanitaires »), les

messages généraux auraient une efficacité limitée, contrairement

aux messages spécifiques (comme ceux à destination des femmes

enceintes par exemple) : beaucoup de travaux insistent sur la

nécessité d’avoir des messages plus spécifiques sur les risques

santé encourus, notamment en fonction du sexe et selon les types

d’alcool (Hassan et Shiu, 2018

). Une étude sur des étudiants italiens

a conclu à un impact différencié selon les buveurs, les messages

ayant plus d’impact sur les consommateurs modérés et moins sur

les consommateurs à risque (Annunziata et coll.,

2016b

.). L’échec à toucher les buveurs à haut risque a aussi été

mis en avant à partir d’un panel d’un millier d’Australiens de

18 à 45 ans (Coomber et coll.,

2016

).

Les comparaisons avec ce qui se pratique pour le tabac pourraient

enrichir les réflexions (Hassan et Shiu,

2018

). En ce qui concerne le tabac justement, la stratégie

d’étiquetage n’était pas isolée mais appartenait à un programme

large et cohérent (à côté de l’éducation à la santé notamment).

Autrement dit, pour les chercheurs, le

labeling n’est pas

envisagé comme une stratégie autosuffisante, et doit notamment

être assorti de campagnes de communication dans les médias :

alors seulement l’inscription de ces messages peut s’avérer

efficace, et même plus efficace que de faire figurer le taux

d’alcool (Hobin et coll., 2017

). D’ailleurs, une étude en France

auprès de femmes enceintes ou en situation

post-partum a

montré que l’avertissement introduit en 2007 est bien connu,

mais que les risques associés à la consommation de vin et de

bière pendant la grossesse, eux, sont plutôt méconnus (Dumas et

coll., 2018

), d’où la nécessité d’accompagner le pictogramme de campagne

de prévention pour faire connaître les risques (Toutain,

2017

; cf. aussi chapitre : « Syndrome d’alcoolisation fœtale et

consommation d’alcool dans la période périnatale : fréquences et

facteurs associés »).

Sinon, la taille et l’emplacement des messages gagneraient à être

changés pour avoir plus d’impact (l’étude de Pham et coll.,

2018

,

fait apparaître que le

design optimal pour capter

l’attention est grand et rouge), tandis qu’une étude menée sur

des étudiantes britanniques montre que la consommation serait

plus lente quand le contenant fait figurer un message ou un

pictogramme (Stafford et Salmon,

2017

). En outre, les messages choquants seraient efficaces pour

réduire les consommations d’alcool, y compris chez les jeunes

buveurs (

ibid.). D’ailleurs, une expérience menée sur 60

étudiantes britanniques conclut que le pictogramme a un impact

plus important que l’avertissement écrit sur les intentions de

réduire sa consommation (Wigg et Stafford,

2016

).

Pictogramme ou message écrit d’avertissement, il n’y a pas de

consensus car trop peu d’études ont comparé ces différents

formats. Mais bon nombre de travaux proposent de nouvelles

options, qui seraient également nécessaires pour mieux informer

les consommateurs sur l’alcool : faire figurer la liste des

ingrédients, le nombre de calories (Martin-Moreno et coll.,

2013

). Ces informations sont même globalement souhaitées par les

consommateurs de différents pays (sur le Canada : Hobin et

coll., 2017

et Vallance et coll. 2018

; sur l’Italie, la France, l’Espagne

et les États-Unis : Annunziata et coll.,

2016a

). Mais selon leurs habitudes de consommation et leurs

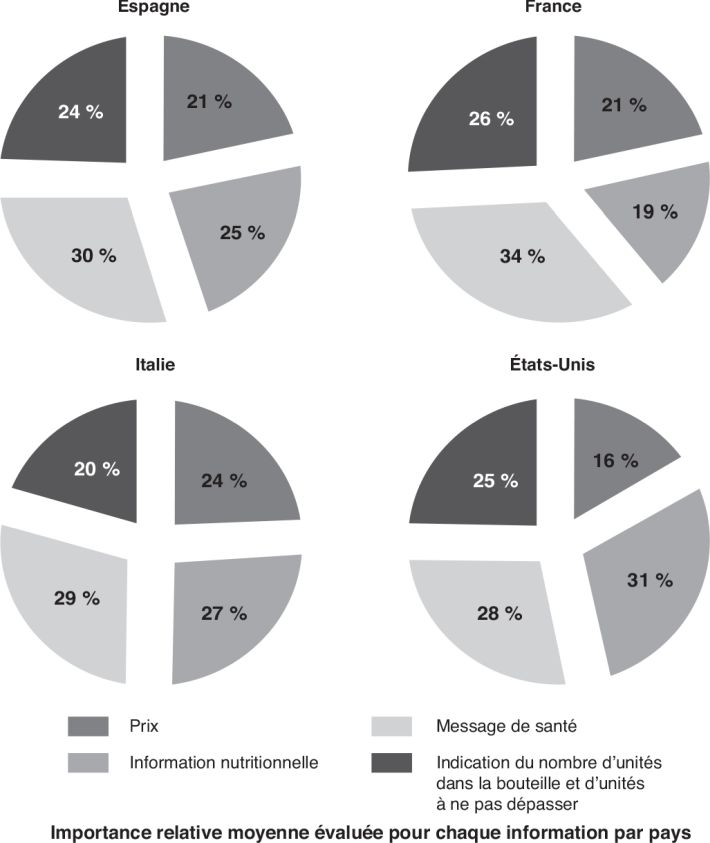

attitudes par rapport aux informations nutritionnelles, ce que

les consommateurs voudraient voir apparaître sur les bouteilles

varie : autrement dit, les consommateurs n’ont pas les mêmes

préférences entre voir figurer le prix, les informations

nutritionnelles, un message de santé et l’indication du nombre

d’unités d’alcool dans le contenant et du nombre d’unités à ne

pas dépasser (figure 9.1

pour

une étude sur l’Italie, la France, l’Espagne et les États-Unis ;

Annunziata et coll., 2016a

).

Par ailleurs, les différents travaux insistent sur la nécessité

d’une rotation fréquente des messages de santé pour éviter que

les consommateurs ne s’y habituent et que, ce faisant, l’effet

du message diminue (Annunziata et coll.,

2016b

; Coomber et coll., 2017

; Dossou et coll.,

2017

). Quelques études soulignent des voies d’amélioration pour le

labelling, les consommateurs prêtant une attention

minimum aux avertissements (Kersbergen et Field,

2017

) : par exemple, des expérimentations montrent que des

messages plus détaillés notamment sur le risque de cancer

auraient un impact supérieur (Miller et coll.,

2016

)

sachant par ailleurs que l’acceptabilité des mesures est plus

forte chez les personnes conscientes du lien entre alcool et

cancer (Bates et coll., 2018

).

Enfin, notons que plusieurs voix s’élèvent contre le fait que

l’inscription de messages sur les contenants soit décidée par

les industriels de l’alcool (volontariat comme en Australie en

2011 [Coomber et coll., 2018

] ou en Nouvelle-Zélande [Tinawi et

coll., 2018

]) et préfèrent qu’elle s’inscrive dans une loi rendant la

mesure obligatoire. C’est pourtant le choix fait par l’Union

européenne. En effet, les États-membres ont approuvé la mise en

place d’un étiquetage sur les boissons alcoolisées fondé sur le

volontariat des industriels suite au plan d’action 2012-2020 de

l’OMS Europe visant à réduire l’usage nocif d’alcool. Un rapport

de la Commission européenne de 2017 conclut à une mise en œuvre

volontaire et s’en remet à l’autoréglementation du secteur

(Commission européenne, 2017

; voir aussi Vaqué,

2017

). Un rapport récent de l’OMS, faisant un état des lieux des

pratiques en Europe, recommande notamment une réglementation

obligatoire (plutôt que de s’en remettre au volontariat de

l’industrie alcoolière) qui permet notamment de contrôler que

les messages étiquetés sont en phase avec les recommandations

scientifiques et de surveiller la mise en œuvre (OMS,

2020

).

Principales recommandations déjà

existantes

Ce qui est frappant dans les littératures grise et scientifique,

française et internationale, c’est qu’il existe déjà de

nombreuses recommandations, largement disponibles et

récurrentes. À titre d’exemples, se trouvent ci-dessous, pour

l’échelle internationale, les priorités d’actions de l’OMS

Europe pour 2012-2020 et pour le niveau français, les

recommandations formulées en 2016 par la Cour des comptes (que

l’on retrouve dans nombre de publications)

(tableau 9.III

).

Tableau 9.III Principaux domaines d’action et recommandations

de l’OMS 2012-2020 et la Cour des comptes

(2016 )

)

|

Priorités d’action OMS

2012-2020

|

Recommandations Cour des comptes

2016

|

|

Guidance, sensibilisation et

engagement

Réponse des services de

santé

Actions dans les communautés et lieux

de travail

Contre-mesures et politiques pour

l’alcool au volant

Disponibilité de l’alcool

Marketing des boissons

alcoolisées

Politiques de prix

Réduire les conséquences négatives de

la

consommation et de l’intoxication à

l’alcool

Réduire l’impact sur la santé publique

de l’alcool illicite

et de l’alcool produit

informellement

Surveillance et suivi

|

Adapter, à partir de programmes de

recherche renforcés,

les messages en

direction des consommateurs à risque

Développer la prévention et la

communication vers les

publics les plus

fragiles

Supprimer l’autorisation d’introduction

et de

consommation sur le lieu de

travail

Renforcer la formation initiale et

continue à l’addictologie, développer

l’implication des personnels de santé dans le

repérage précoce des consommateurs à risque,

inclure le RPIB (repérage précoce et intervention

brève) dans la ROSP (rémunération sur objectifs de

santé publique)

Relever la fiscalité sur les boissons

alcoolisées pour diminuer les consommations à

risque et préparer la mise en place d’un prix

minimum

Appliquer à tous les supports

numériques les restrictions de publicité en faveur

des boissons alcooliques

Accroître la probabilité des contrôles

et des sanctions immédiates en ayant recours à un

seul appareil portatif homologué de mesure de

l’alcoolémie contraventionnelle et délictuelle, en

augmentant le montant des amendes forfaitaires et

en appliquant un régime de contraventions

immédiates jusqu’à une alcoolémie de 1,2 g par

litre de sang

|

L’enseignement, la recherche et la prévention en matière

d’alcool, sous-dotés, doivent avoir plus de moyens : le rapport

de la Cour des comptes (2016

) se basant sur une enquête de la

Fondation pour la recherche en alcoologie (FRA), estimait à 3,5

millions d’euros annuels la recherche – publique et privée – sur

l’alcool (soit 0,53 €/habitant), un budget 27 fois inférieur au

seul budget d’un organisme public américain de recherche sur

l’alcool. Si plus de moyens doivent leur être accordés, ceux-ci

doivent être indépendants de l’industrie alcoolière : « chacun

doit être à sa place. Il est irréaliste de penser possible un

consensus entre celles et ceux dont le métier est de vendre de

l’alcool et les logiques de santé publique » (CESE, 2019

,

p. 27).

Il ne faut pas opter pour une autorégulation du secteur (pourtant

choisie par l’UE). Il est même question de financer les

alcooliers pour la promotion de la consommation d’alcool

responsable (CR de la Journée interassociative « Plan National

Alcool » publié dans Addiction et Addictologie,

2018

5

). Or dans les régulations volontaires, les

lobbies prônent la « modération », concept confus et

inefficace.

L’approche globale avec la combinaison de mesures : à partir de

la littérature internationale, l’OFDT (2013

) avance qu’élever

l’âge pour la vente d’alcool au-delà de 18 ans (comme l’ont fait

les États-Unis dans les années 1970 et 1980) est une mesure

ayant un impact positif sur la réduction du nombre d’accidents

de la route et les prévalences de consommations ; cette mesure

doit cependant être inscrite dans une politique plus large

comprenant à la fois des mesures d’éducation et des mesures de

contrôle.

En matière de consommation des mineurs, et pour mieux faire

respecter l’interdiction de vente d’alcool aux moins de 18 ans,

l’OFDT a recommandé les actions éducatives et la formation des

débitants, des mineurs, de l’entourage des jeunes, pour

dénormaliser les pratiques, ainsi que les approches

communautaires et participatives (OFDT, 2013

).

La formation des professionnels de santé (sur ce point, voir plus

précisément le chapitre dédié de cette expertise), et en premier

lieu, des médecins généralistes au repérage précoce et à

l’intervention brève (RPIB) (selon la Cour des comptes, 2016

,

seuls 2 % l’utilisent), ce qui est également préconisé par le

CESE (2019

).

Points en débat dans la littérature

internationale

Quel type d’approche ?

Sans que cela ne puisse aujourd’hui faire l’objet de

recommandations claires, signalons qu’un point en débat dans la

littérature porte sur le type d’approche, c’est-à-dire faut-il

une approche ciblée sur l’alcool ou l’intégrer dans une approche

générale des addictions, faut-il une approche ciblée sur

certaines catégories (âge, sexe, CSP, type de buveurs etc.) ou

universelle, faut-il une approche individuelle ou

collective ?

L’institut de recherche et de documentation en économie de la

santé (IRDES) rappelle dans son rapport de 2016 qu’en France,

l’action publique contre l’alcoolisme a oscillé « entre une

approche ciblée sur l’alcool » et « un traitement global des

addictions ». Aujourd’hui, la littérature montre que le débat

reste ouvert : si certains pensent qu’une approche globale des

addictions serait peut-être plus pertinente (CESE, 2019

),

d’autres pensent au contraire qu’une approche par produit serait

plus appropriée, avec notamment un Plan National Alcool

(Naassila, 2018

). Dans son plan pour 2018-2022, le

gouvernement français actuel semble avoir opté pour l’approche

générale, en intégrant l’alcool dans une stratégie globale de

lutte contre les addictions (Mildeca,

2018

).

La Cour des comptes recommandait dans son rapport de 2016

« une

politique unifiée de lutte contre les consommations nocives

ayant pour but d’infléchir les comportements des consommateurs à

risque, qui doivent être responsabilisés dans leur rapport

individuel à l’alcool, tout en sensibilisant l’ensemble de la

population aux risques des consommations nocives ». La

Grande-Bretagne écartait en 2016 d’avoir des recommandations

spécifiques pour différents âges ou groupes sociaux (et adoptait

comme repère de consommation pour tous 14 unités par semaine,

Department of Health,

2016

), tandis qu’en France, les plans gouvernementaux depuis 2008

prônent plutôt le ciblage des populations les plus exposées et

vulnérables, et ce même si la régulation publicitaire, les

avertissements sanitaires, les campagnes dans les médias sont

plutôt populationnelles (mises à part les actions ciblées sur

les femmes enceintes).

Pour dépasser l’opposition classique entre mesures en population

générale et mesures ciblées, Rice

(2019

) propose le concept « d’universalisme proportionné » soit des

mesures qui peuvent être destinées à l’ensemble de la population

mais dont l’intensité de l’effet doit être plus importante parmi

ceux en ayant le plus besoin. Mais comment définir « les

catégories en ayant le plus besoin » ? Dans la littérature, on

trouve d’abord la nécessité d’adapter les messages selon les

buveurs : Com-Ruelle et Célant

(2013

) ont montré l’évolution de la prévalence des profils

d’alcoolisation des buveurs adultes français entre 2002 et 2010,

et plus précisément des risques différenciés selon le sexe,

l’âge et la catégorie socio-professionnelle :

• risque ponctuel : si les hommes sont 2,6 fois plus

touchés par les API (alcoolisations ponctuelles

importantes), ces dernières concernent aussi beaucoup

les jeunes et sont moins nombreuses à mesure du

vieillissement. Sur la période, l’accroissement du

risque ponctuel est marqué pour les jeunes femmes et

pour certaines CSP (catégories socio-professionnelles).

Les cadres et professions intellectuelles ainsi que les

professions intermédiaires, hommes et femmes, sont

proportionnellement les plus touchés par le risque

ponctuel. Les chômeurs comme les chômeuses arrivent en

troisième position des plus touchés par le risque

ponctuel ;

• risque chronique : les âges intermédiaires sont les plus

touchés par le risque chronique. Chez les hommes, le

risque chronique touche en premier lieu les chômeurs,

puis les employés de commerce et les agriculteurs, et

chez les femmes, les artisanes-commerçantes et les

cadres et professions intellectuelles.

Une étude portant sur la Suisse met en évidence les inégalités

socio-économiques qui font que les politiques de contrôle n’ont

pas le même impact selon le niveau d’éducation, et en appelle

donc à des interventions ciblées (Sandoval et coll.,

2019

).

Beaucoup d’études portent spécifiquement sur les jeunes.

Plusieurs étudient les milieux universitaires (Kypri et coll.,

2018

; Jernigan et coll., 2019

), et appellent à développer des

politiques de prévention sur les campus, préconisant souvent la

participation des étudiants à la co-construction des mesures

(Van Hal et coll., 2018

; Larsen et coll.,

2016

).

Let it hAPYN (Peloza et coll.,

2016

)

par exemple fait le point sur les meilleures pratiques

(tableau 9.IV

).

Tableau 9.IV Principaux domaines des politiques de prévention

de l’alcool et leurs meilleures pratiques selon le projet

Let it hAPYN (2013-2016) (d’après Peloza et

coll., 2016 )

)

|

Politiques

|

Meilleures pratiques

|

|

Taxes sur l’alcool et autres contrôles

du prix

|

Taxes sur l’alcool

augmentées

|

|

Réguler l’accessibilité physique par

des restrictions des horaires et des lieux de

vente et la densité des points de

vente

|

Interdiction des ventes, âge minimum

légal pour l’achat, rationnement, monopole

gouvernemental des ventes de détail, restrictions

des heures et jours de vente, restriction de la

densité des détaillants, modifier la

disponibilité

|

|

Réguler les publicités et le marketing

des produits alcoolisés

|

Restrictions de l’exposition par la

loi : une interdiction des publicités de l’alcool

et du marketing autre

|

|

Modifier le contexte de

consommation

|

Augmenter la mise en application de

politiques sur lieu et des exigences

légales

|

|

Mesures sur l’alcool au

volant

|

Contrôles de non-consommation,

alcotests au hasard, abaisser les taux limites de

l’alcoolémie, suspension de permis, taux

alcoolémie zéro pour jeunes conducteurs, permis

progressif pour les conducteurs

novices

|

|

Éducation et persuasion : donner

l’information aux adultes et aux jeunes

particulièrement par les médias de masse et les

programmes d’éducation à l’alcool en milieu

scolaire

|

Devrait être mise en œuvre comme un

supplément aux autres politiques efficaces de

contrôle de l’alcool atteignant des buts

spécifiques

|

|

Conduire des ciblages et des

interventions brèves dans des actions de santé ;

rendre plus disponible des programmes de

traitement

|

Interventions brèves des buveurs à

risque, désintoxication, thérapies verbales, aide

mutuelle/auto

|

En arrière-plan grisé, selon les résultats de

Inchley et coll. (2016 ), les 3 approches politiques les

plus efficaces.

), les 3 approches politiques les

plus efficaces.

Concernant plus particulièrement les adolescents, des chercheurs

ont analysé leur comportement dans plusieurs pays d’Amérique du

Nord et d’Europe entre 2002 et 2014 afin de comprendre pourquoi

dans certains pays européens il existe une proportion croissante

d’adolescents abstinents sur cette période et montrent que c’est

concomitant à l’augmentation des dépenses publiques pour la

santé et les familles (Vieno et coll.,

2018

). D’autres, analysant les adolescents de 13-15 ans de 37 pays

soutiennent que la consommation hebdomadaire est liée aux

politiques de contrôle, et que les états d’ébriété sont liés aux

modes de consommation des adultes. C’est pourquoi ils

recommandent d’une part, de diminuer la disponibilité de

l’alcool et d’interdire la publicité (stratégies efficaces pour

réduire l’alcoolisation fréquente) et d’autre part, de changer

les normes et les modes de consommation dans la population

adulte pour réduire la prévalence de l’ivresse (Bendtsen et

coll., 2014

).

Quid de l’éducation à la santé ? Cette mesure est en débat (et un

chapitre de cette expertise y est consacré). Certains la

recommandent prioritaire (Cohn, 2015), de nombreux travaux

l’évoquent en complément d’autres mesures, ou encore certains

jugent son effet très limité sur les habitudes de consommation

(Mold, 2016

).

Approches alternatives ou faut-il s’inspirer

d’autres luttes ?

Dans cette réflexion, à savoir peut-on s’inspirer de politiques

publiques mises en œuvre dans la réduction de dommages liés à

d’autres substances que l’alcool, c’est le tabac qui est, pour

certains, source d’inspiration. On a d’abord trouvé l’idée

d’utiliser le concept d’« alcoolisation passive » (Naassila,

2018

), dans la même veine que les études qui utilisent le concept

de «

Alcohol Harm To Others » (AHTO), pour souligner que

les dommages liés à l’alcool ne concernent pas (forcément) que

le consommateur et peuvent affecter son entourage (Warpenius et

Tigersteedt, 2016

). En ce sens, l’idée est similaire au

concept de « tabagisme passif ». Selon certains, cela pourrait

faciliter une prise de conscience plus grande de la population

sur les dommages liés à l’alcool et, peut-être, avoir plus de

potentiel pour créer la volonté politique (Warpenius et

Tigersteedt, 2016

), alors que ne pas faire de la

réduction des AHTO un objectif de santé publique empêchera

d’appréhender le problème autrement que par une approche

curative individuelle, consistant notamment à fournir un

traitement aux dépendants à l’alcool (Karriker-Jaffe et coll.,

2018

).

Par ailleurs, faudrait-il adopter une convention internationale

comme pour le tabac ? Certains préconisent de développer une

stratégie internationale graduelle, en commençant avec des

instruments non contraignants plutôt que d’attaquer d’emblée

avec une convention internationale, alternative politiquement

moins réaliste (Taylor et Dhillon,

2012

). Pouvant fournir un argument en ce sens, Gneiting et Schmitz

(2016

), comparant les cas du tabac et de l’alcool, ont mis en

évidence une différence majeure : la coalition en faveur de plus

de contrôle du tabac a réussi à créer et maintenir un consensus

sur les solutions, alors que le champ de l’alcool est au

contraire très divisé.

De manière plus isolée, quelques pistes mériteraient d’être

creusées : par exemple, un article propose de baisser la

quantité d’éthanol contenue à quantité égale de produit fini

(Anderson et coll., 2018

), mais il faut voir si cela ne

reviendrait pas à créer un équivalent pour l’alcool des paquets

«

light » pour le tabac. Plus nombreuses, d’autres

études préconisent de changer d’approche pour se focaliser sur

le nombre de grammes d’alcool à ne pas dépasser (plutôt que ce

qui pratique aujourd’hui autour d’un nombre de verres, plus

sujet à interprétation individuelle, le contenant pouvant être

en lui-même variable mais la recommandation être aussi fonction

du type d’alcool consommé). Il s’agirait donc de s’inspirer de

ce qui se fait pour le poids corporel avec les recommandations

caloriques journalières pour un homme ou une femme faisant ou

non de l’exercice, car cela permettrait des repères plus clairs

et sans stigmatisation de l’addiction ou la dépendance (Nutt et

Rehm, 2014

).

Enfin, on a trouvé une comparaison avec le cannabis qui posait la

question suivante : quid de la tolérance zéro pour l’alcool au

volant comme pour le cannabis et comme l’a introduit la

République Tchèque

6

En 1953, mais la mise en œuvre et le

système de sanction ont pêché jusqu’en 2010 où sont

introduits des contrôles d’alcoolémie

systématique.

? Mais la solution ne semble pas évidente, les

pays ayant les limites de concentration d’alcool dans le sang

les plus strictes n’ayant pas de meilleurs résultats en termes

de sécurité routière (Castillo-Manzano et coll.

2017

).

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons analysé la littérature internationale

disponible à l’aune des politiques publiques de réduction des

dommages liés à l’alcool. En France, dans un contexte de baisse de

la consommation depuis la seconde guerre mondiale, plusieurs faits

marquants s’imposent aux décideurs : un phénomène de binge

drinking, des consommations à risque encore importantes, un

coût social particulièrement important comparé à d’autres substances

et d’autres pays, l’alcool comme deuxième cause de mortalité. En

face, une filière qui pèse de tout son poids économique, avec un

lobbying actif et puissant pour défendre ses intérêts économiques,

quitte à brouiller la cohérence des messages publics et à faire

passer les enjeux de santé publique au second plan.

Ceci étant posé, nous avons vu qu’il y avait dans la littérature un

certain nombre de thèmes très étudiés et (plus ou moins)

consensuels. Premièrement, les mesures les plus coût-efficaces sont

les politiques de réduction des risques (prix minimum, augmentation

des taxes, réduction des points de vente et de leurs heures

d’ouverture etc.), ainsi que les interdictions de la publicité, les

politiques de lutte contre l’alcool au volant et des mesures

complémentaires spécifiquement à destination des mineurs.

Deuxièmement, la situation des pays concernant l’adoption de repères

de consommation est très variable selon les pays (en avoir ou non,

spécifiques à l’alcool ou englobés dans une approche plus générale

des addictions ou de la nutrition, etc.) mais il semble que leur

impact soit d’autant plus important qu’il y ait une communication

importante sur les raisons qui les motivent et notamment le lien

entre alcool et cancer.

Troisièmement, la littérature sur l’étiquetage est assez consensuelle

sur le manque d’études d’impact sur le fait de mettre des messages

ou des pictogrammes de prévention sur les contenants et qu’il

faudrait développer les recherches en la matière. Au-delà de ce

fait, les résultats sont contrastés par exemple sur la question de

savoir s’il vaut mieux un texte qu’un pictogramme. Néanmoins, on

peut retenir que ces inscriptions doivent s’inscrire dans une

stratégie globale et cohérente, avec les quelques éléments

suivants : l’étiquetage semble échouer à toucher les buveurs les

plus à risque ; les messages spécifiques (par risque, par type

d’alcool, par sexe, etc.) seraient plus efficaces que les messages

universels ; dans tous les cas, une rotation des messages est

nécessaire pour éviter l’accoutumance et la perte d’efficacité ; la

taille, l’emplacement, voire la couleur mériteraient d’être à

nouveau étudiés. La perspective d’un étiquetage nutritionnel est à

envisager également. Enfin, cet étiquetage ne doit pas être laissé

au volontariat de l’industrie alcoolière mais doit être l’objet

d’une politique publique contraignante, obligatoire et uniforme.

Quatrièmement, des recommandations déjà existantes foisonnent :

développer un plan global qui combine de manière cohérente plusieurs

types de mesures coût-efficaces ; augmenter les moyens de la

recherche, de l’enseignement et de la prévention sur l’alcool ; une

régulation obligatoire et non une autorégulation (volontariat) en

matière de prévention et d’étiquetage ; une formation de tous les

types de professionnels concernés, et notamment au repérage précoce

et intervention brève (RPIB).

En revanche, nous avons vu que les débats restaient ouverts sur le

type d’approche la plus pertinente (ciblée sur l’alcool ou générale

pour différentes addictions, ciblée sur certains groupes ou en

population générale, individuelle ou collective), ainsi que sur

l’intérêt de s’inspirer de ce qui se fait pour d’autres substances

et en premier lieu pour le tabac avec la construction d’un consensus

large, l’implication de tous les professionnels de santé, l’idée

d’« alcoolisme passif », une convention internationale, etc.

Enfin, nous avons pu trouver un certain nombre d’éléments relatifs à

la construction de ces politiques de réduction des dommages liés à

l’alcool, comme le fait de mener un large débat social et politique

et de chercher à agir sur les aspects cognitifs et culturels, la

nécessaire volonté politique pour maintenir la cohérence des

messages et des politiques publiques face à un lobby puissant, le

fait à la fois d’inscrire les mesures dans la durée et de trouver

les moyens de rendre leur mise en œuvre effective et le fait de

construire cette approche globale en mettant le système de soins et

les professionnels au cœur de la réflexion et de l’action

publique.

Références

[1] Al-Hamdani M, Smith S. Alcohol warning label perceptions:

emerging evidence for alcohol policy.

Can J Public Health. 2015;

106:e395

-400

[2] Al-Hamdani M, Smith SM. Alcohol warning label perceptions: do

warning sizes and plain packaging

matter?.

J Stud Alcohol Drugs. 2017;

78:79

-87

[3] Allamani A, Olimpi N, Pepe P, et al . Trends in consumption of alcoholic

beverages and policy interventions in Europe: an

uncertainty “associated” perspective.

Subst Use Misuse. 2014;

49:1531

-45

[4] Anderson P, Chisholm D, Fuhr DC. Effectiveness and cost-effectiveness of

policies and programmes to reduce the harm caused by

alcohol.

Lancet. 2009;

373:2234

-2246

[5] Anderson P, Jane-Llopis E, Hasan OSM, et al . City-based action to reduce harmful

alcohol use: review of reviews.

F1000Res. 2018;

7: 120p.

[6] Annunziata A, Pomarici E, Vecchio R, et al . Do consumers want more nutritional and

health information on wine labels? Insights from the EU

and USA.

Nutrients. 2016;

8: E416p.

[7] Annunziata A, Pomarici E, Vecchio R, et al . Nutritional information and health

warnings on wine labels : exploring consumer interest

and preferences.

Appetite. 2016;

106:58

-69

[8] Baccini M, Carreras G. Analyzing and comparing the association

between control policy measures and alcohol consumption

in Europe.

Subst Use Misuse. 2014;

49:1684

-91

[9] Bates S, Holmes J, Gavens L, et al . Awareness of alcohol as a risk factor for

cancer is associated with public support for alcohol

policies.

BMC Public Health. 2018;

18:1

-11

[10] Bendtsen P, Damsgaard MT, Huckle T, et al . Adolescent alcohol use: a reflection of

national drinking patterns and

policy?.

Addiction. 2014;

109:1857

-68

[11] Benyamina A, Samitier MP. Comment l’alcool détruit la

jeunesse.

Paris:Albin Michel;

2017.

[12] Bonaldi C, Hill C. La mortalité attribuable à l’alcool en

France en 2015.

Bull Épidemiol Hebd. 2019;

n

o 5-6:97

-108

[13] Bourdillon F. Alcool et réduction des

risques.

Bull Épidemiol Hebd. 2019;

n

o 5-6:88

-9

[14] Caniard E, Augé-Caumon MJ. Les addictions au tabac et à

l’alcool.

Paris:CESE;

janvier 2019.

[15] Castillo-Manzano JI, Castro-Nuno M, Fageda X, et al . An assessment of the effects of alcohol

consumption and prevention policies on traffic fatality

rates in the enlarged EU. Time for zero alcohol

tolerance?.

Transp Res Part F Traffic Psychol

Behav. 2017;

50:38

-49

[16] Chisholm D, Moro D, Bertram M, et al . Are the “best buys” for alcohol control

still valid? An update on the comparative

cost-effectiveness of alcohol control strategies at the

global level.

J Stud Alcohol Drugs. 2018;

79:514

-22

[17] Fairbairn CE, Sayette MA, Wright AGC, et al . Extraversion and the rewarding effects of

alcohol in a social context.

J Abnorm Psychol. 2015;

124:660

-73

[18] Com-Ruelle L, Célant N. Évolution de la prévalence des différents

profils d’alcoolisation chez les adultes en France de

2002 à 2010.

Bull Épiidemiol Hebd. 2013;

n

o 16-18:185

-90

[19]Commission Européenne. Rapport de la commission au parlement

européen et au conseil concernant la mention obligatoire

de la liste des ingrédients et de la déclaration

nutritionnelle sur l’étiquetage des boissons

alcoolisées.

Bruxelles: 2017.

[20] Coomber K, Hayley A, Giorgi C, et al . A Qualitative investigation of Australian

young adult responses to pictorial and graphic alcohol

product warnings.

J Drug Issues. 2017;

47:622

-37

[21] Coomber K, Hayley A, Miller PG. Unconvincing and ineffective : young

adult responses to current Australian alcohol product

warnings.

Aust J Psychol. 2018;

70:131

-8

[22] Coomber K, Jones SC, Martino F, et al . Predictors of awareness of standard drink

labelling and drinking guidelines to reduce negative

health effects among Australian

drinkers.

Drug Alcohol Rev. 2017;

36:200

-9

[23] Cogordan C, Kreft-Jaïs C, Guillemont J. Effects of alcoholic beverage control

policies and contextual factors on alcohol consumption

and its related harms in France from 1960 to

2000.

Subst Use Misuse. 2014;

49:1633

-45

[24]Cour des comptes. La mise en œuvre du plan cancer. Rapport

public thématique.

Paris: 2008.

[25]Cour des comptes. Les politiques de lutte contre les

consommations nocives d’alcool. Rapport public

thématique.

Paris: juin 2016.

[26] Couteron JP. Pour une politique de santé publique

adaptée aux consommateurs et à leurs consommations

d’alcool.

Santé Publique. 2018;

30: 443p.

[27] Daroven MP, Lane D, Kirby J, et al . Support for evidence-based alcohol policy

in Ireland: results from the community action on alcohol

pilot project.

J Public Health Policy. (published online 31 October 2018);

[28]Departement of Health. Alcohol guidelines review – Report from the

guidelines development group to the UK Chief medical

officers.

UK.

Departement of

Health;

2016;

144

[29] Díaz Gómez C, Lermenier A, Milhet M. Évaluation de l’interdiction de vente

d’alcool et de tabac aux mineurs.

Paris:OFDT;

2013;

1134

[30] Dossou G, Gallopel-Morvan K, Diouf JF. The effectiveness of current French

health warnings displayed on alcohol advertisements and

alcoholic beverages.

Eur J Public Health. 2017;

27:699

-704

[31] Dumas A, Toutain S, Hill C, et al . Warning about drinking during pregnancy:

lessons from the French experience.

Reprod Health. 2018;

15:1

-9

[32] Dumont S, Marques-Vidal P, Favrod-Coune T, et al . Alcohol policy changes and 22-year trends

in individual alcohol consumption in a Swiss adult

population: a 1993-2014 cross-sectional population-based

study.

BMJ Open. 2017;

7: e014828p.

[33] Foster S, Gmel G, Mohler-Kuo M. Light and heavy drinking in jurisdictions

with different alcohol policy

environments.

Int J Drug Policy. 2019;

65:86

-96

[34] Gallopel-Morvan K, Spilka S, Mutatayi C, et al . France’s Évin Law on the control of

alcohol advertising: content, effectiveness and

limitations.

Addiction. 2017;

112(suppl 1):86

-93

[35] Giesbrecht N, Wettlaufer A, Simpson S, et al . Strategies to reduce alcohol-related

harms and costs in Canada: a comparison of provincial

policies.

Int J Alcohol Drug Res. 2016;

5:33

-45

[36] Gneiting U, Schmitz HP. Comparing global alcohol and tobacco

control efforts: network formation and evolution in

international health governance.

Health Policy Plan. 2016;

31(suppl 1):i98

-109

[37] Hassan LM, Shiu E. A systematic review of the efficacy of

alcohol warning labels: insights from qualitative and

quantitative research in the new

millennium.

J Soc Mark. 2018 (1);

[38] Hobin E, Vallance K, Zuo F, et al . Testing the efficacy of alcohol labels

with standard drink information and national drinking

guidelines on consumers’ ability to estimate alcohol

consumption.

Alcohol Alcohol. 2018;

53:3

-11

[39]IARD. National drinking

guidelines.

Washington: 2017.

[40]INCa, Santé publique

France. Avis d’experts relatif à l’évolution du

discours public en matière de consommation d’alcool en

France.

Saint Maurice:INCa/Santé publique

France;

2017;

1153

[41] Inchley J, Currie D, Young T, et al . Growing up unequal: gender and

socioeconomic differences in young people’s health and

well-being: health behaviour in school-aged children

(HBSC) study. International report from the 2013/2014

survey.

Copenhagen: Denmark.

World Health Organisation, Regional

Office for Europe;

2016;

292 pp.

[42] Jernigan DH, Shields K, Mitchell M, Arria AM. Assessing campus alcohol policies:

measuring accessibilité, clarity, and

effectiveness.

Alcohol Clin Exp Res. 2019;

43:1007

-15

[43] Karriker-Jaffe KJ, Room R, Giesbrecht N, et al . Alcohol’s harm to others: opportunities

and challenges in a public health

framework.

J Stud Alcohol Drugs. 2018;

79:239

-43

[44] Kersbergen I, Field M. Alcohol consumers’ attention to warning

labels and brand information on alcohol packaging:

findings from cross-sectional and experimental

studies.

BMC Public Health. 2017;

17: 123p.

[45] Knai C, Petticrew M, Douglas N, et al . The public health responsibility deal:

using a systems-level analysis to understand the lack of

impact on alcohol, food, physical activity, and

workplace health sub-systems.

Int J Environ Res Public

Health. 2018;

15: 2895p.

[46] Kremer P, Crooks N, Rowland B, et al . Underage alcohol sales in community

sporting clubs.

Drug Alcohol Rev. 2018;

37:879

-86

[47] Kypri K, Maclennan B, Cousins K, et al . Hazardous drinking among students over a

decade of university policy change: controlled

before-and-after evaluation.

Int J Environ Res Public

Health. 2018;

15: 2137p.

[48] Larsen EL, Smorawski GA, Kragbak KL, et al . Students’ drinking behavior and

perceptions towards introducing alcohol policies on

university campus in Denmark: a focus group

study.

Subst Abuse Treat Prev Policy. 2016;

11:1

-11

[49] Lewsey J, Haghpanahan H, Mackay D, et al . Impact of legislation to reduce the

drink-drive limit on road traffic accidents and alcohol

consumption in Scotland: a natural experiment

study.

Public Health Res. 2019;

7 (12):

[50] Madureira-Lima J, Galea S. Alcohol control policies and alcohol

consumption: an international comparison of 167

countries.

J Epidemiol Community Health. 2018;

72:54

-60

[51] Martin-Moreno JM, Harris ME, Breda J, et al . Enhanced labelling on alcoholic drinks:

reviewing the evidence to guide alcohol

policy.

Eur J Public Health. 2013;

23:1082

-7

[52]Mildeca. Plan national de mobilisation contre les

addictions 2018-2022.

Paris: 2018.

[53] Miller ER, Ramsey IJ, Baratiny GY, et al . Message on a bottle: are alcohol warning

labels about cancer appropriate?.

BMC Public Health. 2016;

16: 139p.

[54] Mold A. “Everybody likes a drink, nobody likes a

drunk”. Alcohol, health education and the public in

1970s Britain.

Soc Hist Med. 2017; Epub 2016 Dec 22;

30:612

-36

[55] Naassila M. Journée interassociative de la Fédération

française d’addictologie, Plan National Alcool-PNA :

pour une réduction des risques et des

dommages.

Addiction Addictologie. 2018;

40:261

-7

[56] Nicholls J, Greenaway J. What is the problem? Evidence, politics

and alcohol policy in England and Wales,

2010-2014.

Drugs Educ Prev Policy. 2015;

22:135

-42

[57] Nutt DJ, Rehm J. Doing it by numbers: a simple approach to

reducing the harms of alcohol.

J Psychopharmacol. 2014;

28:3

-7

[58]OMS (Organisation mondiale de la

santé). Global Status report on alcohol and

health.

Genève: 2018.

[59]OMS (Organisation mondiale de la

santé). What is the current alcohol labelling

practice in the WHO European region and what are

barriers and facilitators to development and

implementation of alcohol labelling policy? Health