Réduction des dommages associés à la consommation d’alcool

2021

→ Aller vers ANALYSE→ Aller vers SYNTHESE

| Communications |

Dépendance à l’alcool en France : apport épidémiologique des bases nationales d’hospitalisation (PMSI)1

Michaël Schwarzinger2

pour le groupe d’étude QalyDays3

L’augmentation de la consommation moyenne d’alcool est associée à de

multiples risques de maladies graves à forte létalité (cirrhose,

cancers, accident vasculaire cérébral...) (GBD Alcohol

Collaborators, 2018 ; Rehm et coll.,

2017

; Rehm et coll.,

2017 ). En

conséquence, le risque de décès toutes causes pourrait augmenter dès la

consommation moyenne d’1 verre par jour (1 verre=10 g d’alcool pur)

(GBD Alcohol Collaborators,

2018

). En

conséquence, le risque de décès toutes causes pourrait augmenter dès la

consommation moyenne d’1 verre par jour (1 verre=10 g d’alcool pur)

(GBD Alcohol Collaborators,

2018 ).

Appliqués au contexte français, les résultats de ces méta-analyses

internationales sont d’autant plus préoccupants que la consommation

moyenne d’alcool est estimée en France parmi les plus élevées des pays à

haut revenu : 4,9 verres par jour pour un homme et 2,6 pour une femme en

2016 (GBD Alcohol Collaborators,

2018

).

Appliqués au contexte français, les résultats de ces méta-analyses

internationales sont d’autant plus préoccupants que la consommation

moyenne d’alcool est estimée en France parmi les plus élevées des pays à

haut revenu : 4,9 verres par jour pour un homme et 2,6 pour une femme en

2016 (GBD Alcohol Collaborators,

2018 ).

Contrairement aux idées reçues, ce renouveau épidémiologique suggère non

pas un maximum mais plutôt un minimum des effets délétères de l’alcool

attendus en population générale.

).

Contrairement aux idées reçues, ce renouveau épidémiologique suggère non

pas un maximum mais plutôt un minimum des effets délétères de l’alcool

attendus en population générale.

; Rehm et coll.,

2017

; Rehm et coll.,

2017 ). En

conséquence, le risque de décès toutes causes pourrait augmenter dès la

consommation moyenne d’1 verre par jour (1 verre=10 g d’alcool pur)

(GBD Alcohol Collaborators,

2018

). En

conséquence, le risque de décès toutes causes pourrait augmenter dès la

consommation moyenne d’1 verre par jour (1 verre=10 g d’alcool pur)

(GBD Alcohol Collaborators,

2018 ).

Appliqués au contexte français, les résultats de ces méta-analyses

internationales sont d’autant plus préoccupants que la consommation

moyenne d’alcool est estimée en France parmi les plus élevées des pays à

haut revenu : 4,9 verres par jour pour un homme et 2,6 pour une femme en

2016 (GBD Alcohol Collaborators,

2018

).

Appliqués au contexte français, les résultats de ces méta-analyses

internationales sont d’autant plus préoccupants que la consommation

moyenne d’alcool est estimée en France parmi les plus élevées des pays à

haut revenu : 4,9 verres par jour pour un homme et 2,6 pour une femme en

2016 (GBD Alcohol Collaborators,

2018 ).

Contrairement aux idées reçues, ce renouveau épidémiologique suggère non

pas un maximum mais plutôt un minimum des effets délétères de l’alcool

attendus en population générale.

).

Contrairement aux idées reçues, ce renouveau épidémiologique suggère non

pas un maximum mais plutôt un minimum des effets délétères de l’alcool

attendus en population générale.Épidémiologie des relations dose-effets de

l’alcool :

de nombreux biais

Les risques de santé associés à la consommation d’alcool sont

essentiellement mesurés selon une relation dose-effet dans des

cohortes de sujets « sains » à l’inclusion. L’analyse approfondie de

ces études révèle de nombreux biais qui concourent à une

sous-estimation globale des effets délétères de l’alcool sur la

santé :

• biais de sélection : les individus dépendants à l’alcool, aux

consommations les plus fortes (Rehm et coll.,

2015a ), présentent le risque le plus

élevé d’être affectés par de multiples maladies graves au

cours de leur vie (GBD Alcohol Collaborators,

2018

), présentent le risque le plus

élevé d’être affectés par de multiples maladies graves au

cours de leur vie (GBD Alcohol Collaborators,

2018 ). Pour ceux ayant survécu jusqu’à l’âge d’inclusion dans

une cohorte, la survenue fréquente de maladies graves limite

leur participation à l’étude comme leur suivi jusqu’au terme

de l’étude. De plus, les individus aux consommations

excessives d’alcool participent relativement moins aux

études de recherche. Cette sous-représentation des individus

les plus à risque dans les études de recherche pose un

problème majeur de sous-estimation des effets délétères de

l’alcool sur la santé en population générale (Christensen et

coll., 2015

). Pour ceux ayant survécu jusqu’à l’âge d’inclusion dans

une cohorte, la survenue fréquente de maladies graves limite

leur participation à l’étude comme leur suivi jusqu’au terme

de l’étude. De plus, les individus aux consommations

excessives d’alcool participent relativement moins aux

études de recherche. Cette sous-représentation des individus

les plus à risque dans les études de recherche pose un

problème majeur de sous-estimation des effets délétères de

l’alcool sur la santé en population générale (Christensen et

coll., 2015 ; Jousilahti et coll.,

2005

; Jousilahti et coll.,

2005 ) ;

) ;

), présentent le risque le plus

élevé d’être affectés par de multiples maladies graves au

cours de leur vie (GBD Alcohol Collaborators,

2018

), présentent le risque le plus

élevé d’être affectés par de multiples maladies graves au

cours de leur vie (GBD Alcohol Collaborators,

2018 ). Pour ceux ayant survécu jusqu’à l’âge d’inclusion dans

une cohorte, la survenue fréquente de maladies graves limite

leur participation à l’étude comme leur suivi jusqu’au terme

de l’étude. De plus, les individus aux consommations

excessives d’alcool participent relativement moins aux

études de recherche. Cette sous-représentation des individus

les plus à risque dans les études de recherche pose un

problème majeur de sous-estimation des effets délétères de

l’alcool sur la santé en population générale (Christensen et

coll., 2015

). Pour ceux ayant survécu jusqu’à l’âge d’inclusion dans

une cohorte, la survenue fréquente de maladies graves limite

leur participation à l’étude comme leur suivi jusqu’au terme

de l’étude. De plus, les individus aux consommations

excessives d’alcool participent relativement moins aux

études de recherche. Cette sous-représentation des individus

les plus à risque dans les études de recherche pose un

problème majeur de sous-estimation des effets délétères de

l’alcool sur la santé en population générale (Christensen et

coll., 2015 ; Jousilahti et coll.,

2005

; Jousilahti et coll.,

2005 ) ;

) ;

• biais de classement : à défaut de mesure objective, la

consommation d’alcool est déclarative à partir d’un

questionnaire le plus souvent succinct. Sans autre

information, les individus déclarant une consommation

récente « nulle » regroupent paradoxalement des individus

« sains » (n’ayant jamais consommé) et des anciens buveurs

« à risque » (ayant dû arrêter l’alcool pour des raisons de

santé). Cette hétérogénéité conduit à exagérer les vertus

d’une consommation « modérée » par rapport à une

consommation « nulle » (GBD Alcohol Collaborators,

2018 ; Stockwell et coll.,

2016

; Stockwell et coll.,

2016 ). De plus, les individus ont tendance à déclarer une

consommation d’alcool plus faible qu’en réalité, ce qui pose

aussi un problème majeur de sous-estimation globale des

effets délétères de l’alcool sur la santé (Holmes et coll.,

2014

). De plus, les individus ont tendance à déclarer une

consommation d’alcool plus faible qu’en réalité, ce qui pose

aussi un problème majeur de sous-estimation globale des

effets délétères de l’alcool sur la santé (Holmes et coll.,

2014 ; Millwood et coll.,

2019

; Millwood et coll.,

2019 ) ;

) ;

; Stockwell et coll.,

2016

; Stockwell et coll.,

2016 ). De plus, les individus ont tendance à déclarer une

consommation d’alcool plus faible qu’en réalité, ce qui pose

aussi un problème majeur de sous-estimation globale des

effets délétères de l’alcool sur la santé (Holmes et coll.,

2014

). De plus, les individus ont tendance à déclarer une

consommation d’alcool plus faible qu’en réalité, ce qui pose

aussi un problème majeur de sous-estimation globale des

effets délétères de l’alcool sur la santé (Holmes et coll.,

2014 ; Millwood et coll.,

2019

; Millwood et coll.,

2019 ) ;

) ;

• biais de confusion : par manque d’intérêt social, la

consommation d’alcool est devenue au mieux une variable

d’ajustement dans les études de recherche. Mal mesurée ou

non mesurée, les effets délétères de l’alcool sur la santé

ont toutes les chances d’être attribués à d’autres facteurs

de risque qui lui sont fortement liés mais sont mieux

déclarés (consommation de tabac) (Carter et coll.,

2015 ) ou objectivables en termes médicaux (hypertension

artérielle ou diabète) (GBD Alcohol Collaborators,

2018

) ou objectivables en termes médicaux (hypertension

artérielle ou diabète) (GBD Alcohol Collaborators,

2018 ).

).

) ou objectivables en termes médicaux (hypertension

artérielle ou diabète) (GBD Alcohol Collaborators,

2018

) ou objectivables en termes médicaux (hypertension

artérielle ou diabète) (GBD Alcohol Collaborators,

2018 ).

).L’hôpital : le lieu d’étude des effets sur la santé

de la dépendance à l’alcool

L’étude QalyDays s’inscrit en contrepoint des études de recherche

usuelles et vise à améliorer les connaissances épidémiologiques sur

la dépendance à l’alcool, c’est-à-dire les effets maximums de la

consommation d’alcool sur la santé en population générale. Dans ce

sens, l’hôpital est le lieu privilégié d’identification des

individus dépendants à l’alcool tant leurs motifs d’hospitalisation

sont nombreux et répétitifs (Paille et Reynaud,

2015 ).

).

).

).Pour conduire cette étude, nous avons constitué une cohorte nationale

incluant la totalité des adultes hospitalisés de 2008 à 2013 en

France métropolitaine (PMSI [programme de médicalisation des

systèmes d’information], MCO [médecine, chirurgie, obstétrique], SSR

[soins de suite et de réadaptation], HAD [hospitalisation à

domicile], PSY [psychiatrie], bases publiques et privées avec

chaînage des hospitalisations d’un même individu). Cette cohorte

nationale permet a priori d’identifier un large échantillon

d’individus dépendants à l’alcool puis d’étudier les effets de la

dépendance à l’alcool sur toute maladie grave qui nécessite une

hospitalisation. De plus, l’hôpital est aussi le lieu privilégié du

décès pour la majorité (57 %) des adultes en France (source : Insee

2008-2013) et les effets de la dépendance à l’alcool ont pu être

étudiés sur la mortalité, hospitalière et globale (après imputation

des décès survenus au décours de la dernière hospitalisation dans le

suivi).

Nous présentons ici les résultats principaux des premiers travaux

publiés, c’est-à-dire les études de cas de la dépendance à l’alcool

dans l’hépatite C chronique (Schwarzinger et coll.,

2017 ) et

la maladie d’Alzheimer et autres démences (Schwarzinger et coll.,

2018a

) et

la maladie d’Alzheimer et autres démences (Schwarzinger et coll.,

2018a ).

Ces travaux ont permis de construire un modèle général des effets de

la dépendance à l’alcool sur 35 maladies graves couvrant plus de

95 % des causes de décès, la perte d’autonomie totale puis le décès

toutes causes. Les résultats de ces derniers travaux ne sont pas

encore publiés mais déjà accessibles au grand

public4

et permettront d’esquisser une conclusion

globale.

).

Ces travaux ont permis de construire un modèle général des effets de

la dépendance à l’alcool sur 35 maladies graves couvrant plus de

95 % des causes de décès, la perte d’autonomie totale puis le décès

toutes causes. Les résultats de ces derniers travaux ne sont pas

encore publiés mais déjà accessibles au grand

public4

et permettront d’esquisser une conclusion

globale.

) et

la maladie d’Alzheimer et autres démences (Schwarzinger et coll.,

2018a

) et

la maladie d’Alzheimer et autres démences (Schwarzinger et coll.,

2018a ).

Ces travaux ont permis de construire un modèle général des effets de

la dépendance à l’alcool sur 35 maladies graves couvrant plus de

95 % des causes de décès, la perte d’autonomie totale puis le décès

toutes causes. Les résultats de ces derniers travaux ne sont pas

encore publiés mais déjà accessibles au grand

public4

et permettront d’esquisser une conclusion

globale.

).

Ces travaux ont permis de construire un modèle général des effets de

la dépendance à l’alcool sur 35 maladies graves couvrant plus de

95 % des causes de décès, la perte d’autonomie totale puis le décès

toutes causes. Les résultats de ces derniers travaux ne sont pas

encore publiés mais déjà accessibles au grand

public4

et permettront d’esquisser une conclusion

globale.1 million d’adultes dépendants à l’alcool identifiés à l’hôpital en 2008-2013

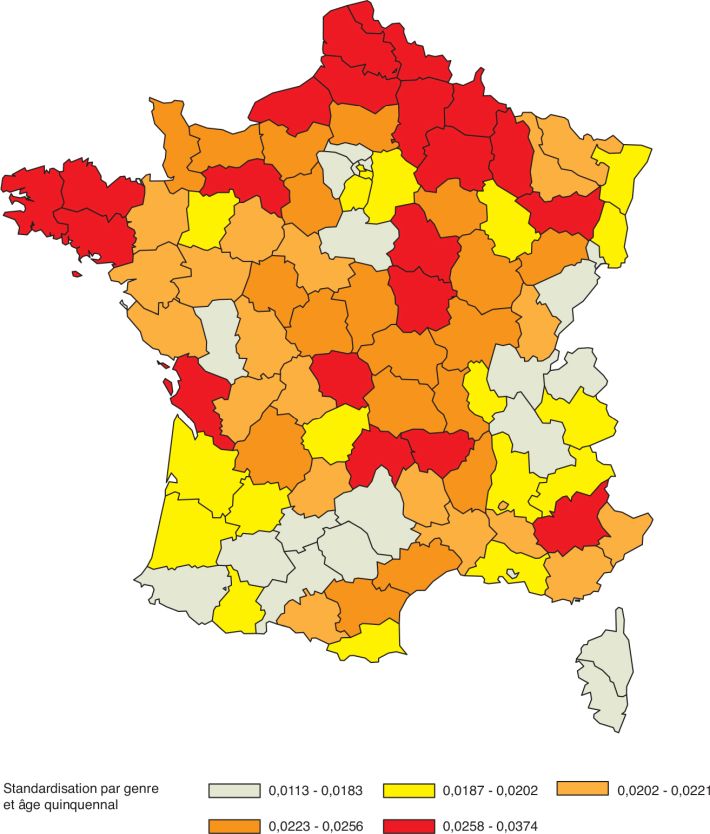

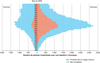

Environ 1 million d’individus dépendants à l’alcool sont identifiés

parmi les 31,6 millions d’adultes hospitalisés de 2008 à 2013 en

France métropolitaine (Schwarzinger et coll.,

2018a ). Il

s’agit principalement d’hommes (75 %), âgés de moins de 65 ans

(79 %) et distribués selon un gradient Nord-Sud sur le territoire

métropolitain (figure 1

). Il

s’agit principalement d’hommes (75 %), âgés de moins de 65 ans

(79 %) et distribués selon un gradient Nord-Sud sur le territoire

métropolitain (figure 1 ).

).

). Il

s’agit principalement d’hommes (75 %), âgés de moins de 65 ans

(79 %) et distribués selon un gradient Nord-Sud sur le territoire

métropolitain (figure 1

). Il

s’agit principalement d’hommes (75 %), âgés de moins de 65 ans

(79 %) et distribués selon un gradient Nord-Sud sur le territoire

métropolitain (figure 1 ).

). | 1 : Individus dépendants à l’alcool et hospitalisés (PMSI 2008-2013) rapportés à la population adulte (Insee 2008) |

Ces premières données descriptives appellent trois commentaires

principaux :

• la proportion d’individus dépendants à l’alcool identifiés

dans la cohorte hospitalière et leurs caractéristiques

sociodémographiques suggèrent que l’échantillon est

représentatif (et non exhaustif) de ces individus en

population générale (Rehm et coll.,

2015b ) ;

) ;

) ;

) ;

• la dépendance à l’alcool est sur-représentée chez l’homme

avant 65 ans. En conséquence, les effets les plus évidents

de l’alcool sur la santé seront toujours attendus dans cette

sous-population, ce que démontrent les études de cas

présentées ci-dessous ;

• le codage médical à l’hôpital permet une identification

généralement directe de la dépendance à l’alcool (87 %) et

plus rarement indirecte par l’enregistrement de maladies

attribuées à l’alcool chez l’adulte jeune (13 %)

(Schwarzinger et coll.,

2018a ). A contrario, la

consommation excessive d’alcool sans dépendance (codée F10.1

dans le PMSI) n’est quasiment jamais enregistrée à l’hôpital

(32 000 individus en 2008-2013). En conséquence, la mesure

des risques doit être comprise dans cette étude comme une

estimation minimum des effets de la dépendance à l’alcool

par rapport à une population incluant la majorité des

consommateurs excessifs d’alcool (sans dépendance).

). A contrario, la

consommation excessive d’alcool sans dépendance (codée F10.1

dans le PMSI) n’est quasiment jamais enregistrée à l’hôpital

(32 000 individus en 2008-2013). En conséquence, la mesure

des risques doit être comprise dans cette étude comme une

estimation minimum des effets de la dépendance à l’alcool

par rapport à une population incluant la majorité des

consommateurs excessifs d’alcool (sans dépendance).

). A contrario, la

consommation excessive d’alcool sans dépendance (codée F10.1

dans le PMSI) n’est quasiment jamais enregistrée à l’hôpital

(32 000 individus en 2008-2013). En conséquence, la mesure

des risques doit être comprise dans cette étude comme une

estimation minimum des effets de la dépendance à l’alcool

par rapport à une population incluant la majorité des

consommateurs excessifs d’alcool (sans dépendance).

). A contrario, la

consommation excessive d’alcool sans dépendance (codée F10.1

dans le PMSI) n’est quasiment jamais enregistrée à l’hôpital

(32 000 individus en 2008-2013). En conséquence, la mesure

des risques doit être comprise dans cette étude comme une

estimation minimum des effets de la dépendance à l’alcool

par rapport à une population incluant la majorité des

consommateurs excessifs d’alcool (sans dépendance).Étude de cas 1 : hépatite C chronique

La transmission du virus de l’hépatite C est principalement liée à la

toxicomanie intraveineuse. Les addictions étant très fréquemment

associées au cours de la vie, les études épidémiologiques ont

généralement trouvé qu’environ 20 à 30 % des individus affectés

d’une hépatite C chronique ont une consommation d’alcool excessive

(sans notion de dépendance). Les effets de l’alcool sur le risque de

cirrhose étant connus depuis Benjamin Rush en 1785 (GBD Alcohol

Collaborators, 2018 ; Rehm et coll.,

2010

; Rehm et coll.,

2010 ), il

nous a semblé pertinent de commencer par mesurer les effets de la

dépendance à l’alcool dans cette population (Schwarzinger et coll.,

2018b

), il

nous a semblé pertinent de commencer par mesurer les effets de la

dépendance à l’alcool dans cette population (Schwarzinger et coll.,

2018b ).

).

; Rehm et coll.,

2010

; Rehm et coll.,

2010 ), il

nous a semblé pertinent de commencer par mesurer les effets de la

dépendance à l’alcool dans cette population (Schwarzinger et coll.,

2018b

), il

nous a semblé pertinent de commencer par mesurer les effets de la

dépendance à l’alcool dans cette population (Schwarzinger et coll.,

2018b ).

).Selon le rationnel précédent, cette étude transversale a porté sur la

totalité des 97 347 individus affectés d’une hépatite C chronique et

hospitalisés avant l’âge de 65 ans en 2008-2013 (Schwarzinger et

coll., 2017 ).

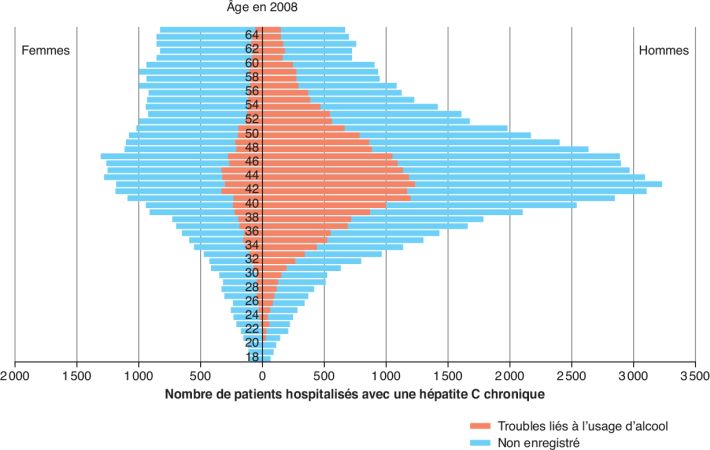

En accord avec les études de cohorte, 28 101 (29 %) individus

présentaient aussi une dépendance à l’alcool, notamment les hommes

(figure 2

).

En accord avec les études de cohorte, 28 101 (29 %) individus

présentaient aussi une dépendance à l’alcool, notamment les hommes

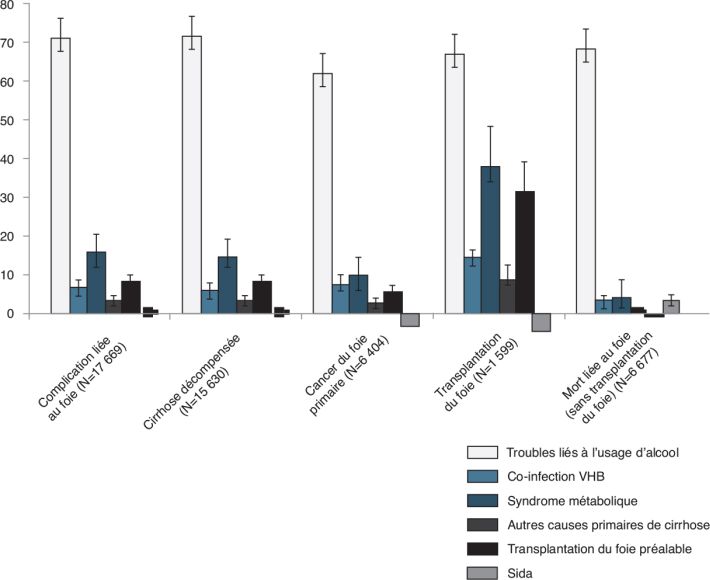

(figure 2 ). L’analyse

multivariée montre que la dépendance à l’alcool est un facteur

majeur de complication grave de la maladie du foie

(odds-ratio ajusté : 7,2 [6,9-7,5]) : cirrhose

décompensée (7,6 [7,3-8,0]) ou cancer du foie (4,2 [4,0-4,5]). Par

arguments de fréquence et de risques associés, 71,8 % [66,0-76,8]

des complications graves de la maladie du foie avant 65 ans sont en

réalité attribuables à la dépendance à l’alcool

(figure 3

). L’analyse

multivariée montre que la dépendance à l’alcool est un facteur

majeur de complication grave de la maladie du foie

(odds-ratio ajusté : 7,2 [6,9-7,5]) : cirrhose

décompensée (7,6 [7,3-8,0]) ou cancer du foie (4,2 [4,0-4,5]). Par

arguments de fréquence et de risques associés, 71,8 % [66,0-76,8]

des complications graves de la maladie du foie avant 65 ans sont en

réalité attribuables à la dépendance à l’alcool

(figure 3 ).

).

).

En accord avec les études de cohorte, 28 101 (29 %) individus

présentaient aussi une dépendance à l’alcool, notamment les hommes

(figure 2

).

En accord avec les études de cohorte, 28 101 (29 %) individus

présentaient aussi une dépendance à l’alcool, notamment les hommes

(figure 2 ). L’analyse

multivariée montre que la dépendance à l’alcool est un facteur

majeur de complication grave de la maladie du foie

(odds-ratio ajusté : 7,2 [6,9-7,5]) : cirrhose

décompensée (7,6 [7,3-8,0]) ou cancer du foie (4,2 [4,0-4,5]). Par

arguments de fréquence et de risques associés, 71,8 % [66,0-76,8]

des complications graves de la maladie du foie avant 65 ans sont en

réalité attribuables à la dépendance à l’alcool

(figure 3

). L’analyse

multivariée montre que la dépendance à l’alcool est un facteur

majeur de complication grave de la maladie du foie

(odds-ratio ajusté : 7,2 [6,9-7,5]) : cirrhose

décompensée (7,6 [7,3-8,0]) ou cancer du foie (4,2 [4,0-4,5]). Par

arguments de fréquence et de risques associés, 71,8 % [66,0-76,8]

des complications graves de la maladie du foie avant 65 ans sont en

réalité attribuables à la dépendance à l’alcool

(figure 3 ).

). | 2 : Dépendance à l’alcool selon le sexe et l’âge des

individus hospitalisés avec une hépatite C chronique avant

65 ans (PMSI 2008-2013) (Schwarzinger et coll.,

2017 ) ) |

| 3 : Parts de risque attribuables à la dépendance à

l’alcool chez les individus hospitalisés avec une hépatite

chronique (Schwarzinger et coll.,

2017 ) ) |

Étude de cas 2 : maladie d’Alzheimer et autres démences

La recherche d’effets immédiats sur le cerveau est consubstantielle

de la consommation d’alcool (plaisir, soulagement, ivresse...). Les

effets délétères de l’alcool sur le cerveau sont tout aussi connus

depuis la description princeps de la maladie alcoolique par Magnus

Huss en 1848. Cependant, ces effets sont particulièrement complexes,

multifactoriels et protéiformes (Zahr et coll.,

2011 ) et

leur fréquence globale comme leur rôle respectif sont méconnus en

population générale (Rehm et coll.,

2019

) et

leur fréquence globale comme leur rôle respectif sont méconnus en

population générale (Rehm et coll.,

2019 ).

).

) et

leur fréquence globale comme leur rôle respectif sont méconnus en

population générale (Rehm et coll.,

2019

) et

leur fréquence globale comme leur rôle respectif sont méconnus en

population générale (Rehm et coll.,

2019 ).

).Cette étude de cohorte a porté sur la totalité de la base après

exclusion de 1 066 019 (3,4 %) patients affectés d’une maladie à

risque spécifique de démence (VIH, Parkinson...) (Schwarzinger et

coll., 2018a ).

L’analyse multivariée montre que la dépendance à l’alcool est un

facteur de risque majeur de démence (homme : hazard ratio

ajusté 3,4 [3,3-3,4] ; femme : 3,3 [3,3-3,4]), notamment le

1er facteur de risque modifiable devant le tabagisme,

l’hypertension artérielle, le diabète ou la dépression. Ces

résultats originaux sont robustes à l’épreuve de multiples analyses

de sensibilité portant sur la définition de la démence (par exemple

le risque de « maladie d’Alzheimer ») ou la sélection d’une

population d’étude plus âgée (notamment après 65 ans), voire la

ré-intégration des patients exclus.

).

L’analyse multivariée montre que la dépendance à l’alcool est un

facteur de risque majeur de démence (homme : hazard ratio

ajusté 3,4 [3,3-3,4] ; femme : 3,3 [3,3-3,4]), notamment le

1er facteur de risque modifiable devant le tabagisme,

l’hypertension artérielle, le diabète ou la dépression. Ces

résultats originaux sont robustes à l’épreuve de multiples analyses

de sensibilité portant sur la définition de la démence (par exemple

le risque de « maladie d’Alzheimer ») ou la sélection d’une

population d’étude plus âgée (notamment après 65 ans), voire la

ré-intégration des patients exclus.

).

L’analyse multivariée montre que la dépendance à l’alcool est un

facteur de risque majeur de démence (homme : hazard ratio

ajusté 3,4 [3,3-3,4] ; femme : 3,3 [3,3-3,4]), notamment le

1er facteur de risque modifiable devant le tabagisme,

l’hypertension artérielle, le diabète ou la dépression. Ces

résultats originaux sont robustes à l’épreuve de multiples analyses

de sensibilité portant sur la définition de la démence (par exemple

le risque de « maladie d’Alzheimer ») ou la sélection d’une

population d’étude plus âgée (notamment après 65 ans), voire la

ré-intégration des patients exclus.

).

L’analyse multivariée montre que la dépendance à l’alcool est un

facteur de risque majeur de démence (homme : hazard ratio

ajusté 3,4 [3,3-3,4] ; femme : 3,3 [3,3-3,4]), notamment le

1er facteur de risque modifiable devant le tabagisme,

l’hypertension artérielle, le diabète ou la dépression. Ces

résultats originaux sont robustes à l’épreuve de multiples analyses

de sensibilité portant sur la définition de la démence (par exemple

le risque de « maladie d’Alzheimer ») ou la sélection d’une

population d’étude plus âgée (notamment après 65 ans), voire la

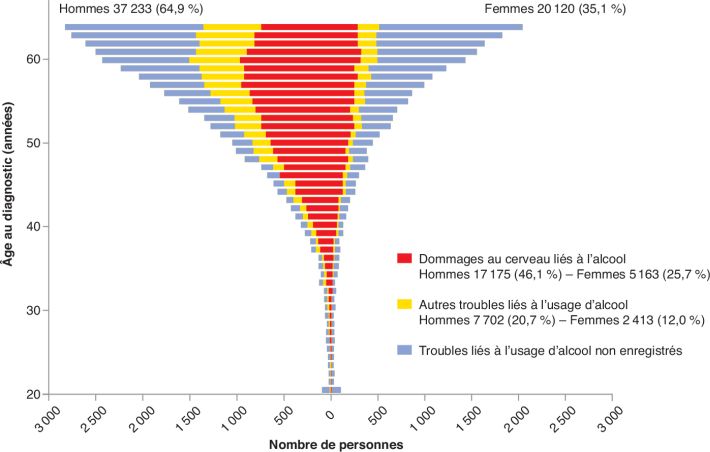

ré-intégration des patients exclus.Les résultats de cette étude suggèrent que la dépendance à l’alcool

présente un effet neurotoxique, direct et majeur sur le cerveau.

Cependant, l’étude montre aussi que la dépendance à l’alcool est

associée à la quasi-totalité des autres facteurs de risque de

démence, notamment ceux conduisant à une démence de type vasculaire.

Selon le rationnel précédent, on observe ainsi que la dépendance à

l’alcool est identifiable dans la majorité (57 %) des 57 353 cas de

démences enregistrés avant 65 ans (figure 4 ).

).

).

).Étude de cas 1 x 2 : hépatite C chronique et risque

de démence

Différentes études suggèrent que l’hépatite C chronique pourrait

avoir de nombreux effets délétères « extra-hépatiques », notamment

sur le cerveau (Oriolo et coll.,

2018 ). Ces

études souffrent généralement de la totalité des biais mentionnés

précédemment, notamment un biais de confusion majeur en l’absence de

toute prise en compte d’une consommation excessive d’alcool.

). Ces

études souffrent généralement de la totalité des biais mentionnés

précédemment, notamment un biais de confusion majeur en l’absence de

toute prise en compte d’une consommation excessive d’alcool.

). Ces

études souffrent généralement de la totalité des biais mentionnés

précédemment, notamment un biais de confusion majeur en l’absence de

toute prise en compte d’une consommation excessive d’alcool.

). Ces

études souffrent généralement de la totalité des biais mentionnés

précédemment, notamment un biais de confusion majeur en l’absence de

toute prise en compte d’une consommation excessive d’alcool.Nous avons repris l’étude de cohorte précédente (Schwarzinger et

coll., 2018a )

en ajoutant l’hépatite C chronique aux facteurs de risque présentés.

En analyse univariée, l’hépatite C chronique est associée

significativement au risque de démence (homme : hazard ratio

1,5 [1,4-1,6] ; femme : 1,2 [1,1-1,3]). Cependant, l’hépatite C

chronique est plus fréquente chez les individus dépendants à

l’alcool et son effet sur le risque de démence disparaît en analyse

multivariée (homme : hazard ratio ajusté 0,9 [0,9-1,0] ;

femme : 0,9 [0,9-1,0]). L’inversion de l’effet (hazard ratio

inférieur à 1) suggère plutôt que les patients sont mieux pris en

charge.

)

en ajoutant l’hépatite C chronique aux facteurs de risque présentés.

En analyse univariée, l’hépatite C chronique est associée

significativement au risque de démence (homme : hazard ratio

1,5 [1,4-1,6] ; femme : 1,2 [1,1-1,3]). Cependant, l’hépatite C

chronique est plus fréquente chez les individus dépendants à

l’alcool et son effet sur le risque de démence disparaît en analyse

multivariée (homme : hazard ratio ajusté 0,9 [0,9-1,0] ;

femme : 0,9 [0,9-1,0]). L’inversion de l’effet (hazard ratio

inférieur à 1) suggère plutôt que les patients sont mieux pris en

charge.

)

en ajoutant l’hépatite C chronique aux facteurs de risque présentés.

En analyse univariée, l’hépatite C chronique est associée

significativement au risque de démence (homme : hazard ratio

1,5 [1,4-1,6] ; femme : 1,2 [1,1-1,3]). Cependant, l’hépatite C

chronique est plus fréquente chez les individus dépendants à

l’alcool et son effet sur le risque de démence disparaît en analyse

multivariée (homme : hazard ratio ajusté 0,9 [0,9-1,0] ;

femme : 0,9 [0,9-1,0]). L’inversion de l’effet (hazard ratio

inférieur à 1) suggère plutôt que les patients sont mieux pris en

charge.

)

en ajoutant l’hépatite C chronique aux facteurs de risque présentés.

En analyse univariée, l’hépatite C chronique est associée

significativement au risque de démence (homme : hazard ratio

1,5 [1,4-1,6] ; femme : 1,2 [1,1-1,3]). Cependant, l’hépatite C

chronique est plus fréquente chez les individus dépendants à

l’alcool et son effet sur le risque de démence disparaît en analyse

multivariée (homme : hazard ratio ajusté 0,9 [0,9-1,0] ;

femme : 0,9 [0,9-1,0]). L’inversion de l’effet (hazard ratio

inférieur à 1) suggère plutôt que les patients sont mieux pris en

charge.Conclusion : la grande illusion du « French paradox »

Les politiques de santé se nourrissent d’études épidémiologiques mais

aussi de croyances populaires. Dans le cas particulier de la lutte

contre l’alcoolisme, tout converge pour continuer à ne rien faire en

France (Huffington Post,

23/02/2018 ). Depuis l’identification des effets bénéfiques de l’alcool sur

la maladie coronaire en 1980 (c’est-à-dire le « French

paradox ») (Ducimetière et coll.,

1980

). Depuis l’identification des effets bénéfiques de l’alcool sur

la maladie coronaire en 1980 (c’est-à-dire le « French

paradox ») (Ducimetière et coll.,

1980 ), les

autres effets délétères de la consommation excessive d’alcool ont

été progressivement lessivés par l’épidémiologie moderne à la faveur

de découvertes scientifiques (infections virales, sciences

omiques...) déchargées de toute responsabilité individuelle. Pour

des raisons sociales, culturelles et économiques, le débat

aujourd’hui porte essentiellement sur les effets « résiduels » de

l’alcool sur la santé et le seuil statistique définissant une

consommation excessive d’alcool, mais finalement à risque de

quoi ?

), les

autres effets délétères de la consommation excessive d’alcool ont

été progressivement lessivés par l’épidémiologie moderne à la faveur

de découvertes scientifiques (infections virales, sciences

omiques...) déchargées de toute responsabilité individuelle. Pour

des raisons sociales, culturelles et économiques, le débat

aujourd’hui porte essentiellement sur les effets « résiduels » de

l’alcool sur la santé et le seuil statistique définissant une

consommation excessive d’alcool, mais finalement à risque de

quoi ?

). Depuis l’identification des effets bénéfiques de l’alcool sur

la maladie coronaire en 1980 (c’est-à-dire le « French

paradox ») (Ducimetière et coll.,

1980

). Depuis l’identification des effets bénéfiques de l’alcool sur

la maladie coronaire en 1980 (c’est-à-dire le « French

paradox ») (Ducimetière et coll.,

1980 ), les

autres effets délétères de la consommation excessive d’alcool ont

été progressivement lessivés par l’épidémiologie moderne à la faveur

de découvertes scientifiques (infections virales, sciences

omiques...) déchargées de toute responsabilité individuelle. Pour

des raisons sociales, culturelles et économiques, le débat

aujourd’hui porte essentiellement sur les effets « résiduels » de

l’alcool sur la santé et le seuil statistique définissant une

consommation excessive d’alcool, mais finalement à risque de

quoi ?

), les

autres effets délétères de la consommation excessive d’alcool ont

été progressivement lessivés par l’épidémiologie moderne à la faveur

de découvertes scientifiques (infections virales, sciences

omiques...) déchargées de toute responsabilité individuelle. Pour

des raisons sociales, culturelles et économiques, le débat

aujourd’hui porte essentiellement sur les effets « résiduels » de

l’alcool sur la santé et le seuil statistique définissant une

consommation excessive d’alcool, mais finalement à risque de

quoi ?La consommation moyenne d’alcool est estimée en France parmi les plus

élevées des pays à haut revenu : 4,9 verres par jour pour un homme

et 2,6 pour une femme en 2016 (GBD Alcohol Collaborators,

2018 ). Il

est donc attendu que la dépendance à l’alcool soit un problème

fréquent en France. L’étude QalyDays documente que la dépendance à

l’alcool constitue un véritable fléau sanitaire en France, par le

nombre (environ 1 million d’individus hospitalisés sur la période

2008-2013) et les effets délétères majeurs sur la santé qui lui sont

associés. Si l’étude QalyDays retrouve que la dépendance à l’alcool

est associée à une réduction du risque de maladie coronaire, elle

documente surtout que la dépendance à l’alcool conduit à une

réduction dramatique de l’espérance de vie, bien au-delà de ce qui

est mesurable pour le tabagisme.

). Il

est donc attendu que la dépendance à l’alcool soit un problème

fréquent en France. L’étude QalyDays documente que la dépendance à

l’alcool constitue un véritable fléau sanitaire en France, par le

nombre (environ 1 million d’individus hospitalisés sur la période

2008-2013) et les effets délétères majeurs sur la santé qui lui sont

associés. Si l’étude QalyDays retrouve que la dépendance à l’alcool

est associée à une réduction du risque de maladie coronaire, elle

documente surtout que la dépendance à l’alcool conduit à une

réduction dramatique de l’espérance de vie, bien au-delà de ce qui

est mesurable pour le tabagisme.

). Il

est donc attendu que la dépendance à l’alcool soit un problème

fréquent en France. L’étude QalyDays documente que la dépendance à

l’alcool constitue un véritable fléau sanitaire en France, par le

nombre (environ 1 million d’individus hospitalisés sur la période

2008-2013) et les effets délétères majeurs sur la santé qui lui sont

associés. Si l’étude QalyDays retrouve que la dépendance à l’alcool

est associée à une réduction du risque de maladie coronaire, elle

documente surtout que la dépendance à l’alcool conduit à une

réduction dramatique de l’espérance de vie, bien au-delà de ce qui

est mesurable pour le tabagisme.

). Il

est donc attendu que la dépendance à l’alcool soit un problème

fréquent en France. L’étude QalyDays documente que la dépendance à

l’alcool constitue un véritable fléau sanitaire en France, par le

nombre (environ 1 million d’individus hospitalisés sur la période

2008-2013) et les effets délétères majeurs sur la santé qui lui sont

associés. Si l’étude QalyDays retrouve que la dépendance à l’alcool

est associée à une réduction du risque de maladie coronaire, elle

documente surtout que la dépendance à l’alcool conduit à une

réduction dramatique de l’espérance de vie, bien au-delà de ce qui

est mesurable pour le tabagisme.Seule une minorité des individus dépendants à l’alcool sont

hospitalisés en centre hospitalo-universitaire. Inconnus de la

science, les études de cas présentées suggèrent que leur poids

limite considérablement le transfert des avancées scientifiques dans

la population générale. Sans lutte active contre l’alcoolisme, il

semble illusoire que la guérison de l’hépatite C chronique permette

de réduire la demande de transplantation hépatique en population

générale. Sans prise en compte de la consommation excessive

d’alcool, il semble illusoire que la médecine prédictive (génomique)

permette d’améliorer la prise en charge de la démence en population

générale. À l’heure des données massives de santé, cette étude

suggère finalement que la France est dotée de tous les moyens

nécessaires pour mettre en place des politiques de santé fondées sur

des preuves épidémiologiques en vie réelle. Le « French

paradox » de nos jours, c’est continuer de ne rien

faire.

Références

[1] Carter BD, Abnet CC, Feskanich D, et al . Smoking and mortality: beyond established

causes.

N Engl J Med. 2015;

372:631- 40

[2] Christensen AI, Ekholm O, Gray L, et al . What is wrong with non-respondents ?

Alcohol-, drug- and smoking-related mortality and

morbidity in a 12-year follow-up study of respondents

and non-respondents in the Danish health and morbidity

survey.

Addiction. 2015;

110:1505- 12

[3] Ducimetière P, Richard JL, Cambien F, et al . Coronary heart disease in middle-aged

Frenchmen. Comparisons between Paris prospective study,

Seven countries Study, and Pooling

project.

Lancet. 1980;

1:1346- 50

[4]GBD Alcohol Collaborators. Alcohol use and burden for 195 countries

and territories, 1990-2016: a systematic analysis for

the Global Burden of Disease Study

2016.

Lancet. 2018;

392:1015- 35

[5] Holmes MV, Dale CE, Zuccolo L, et al . Association between alcohol and

cardiovascular disease: Mendelian randomisation analysis

based on individual participant data.

BMJ. 2014;

349:g4164.

[6]Huffington Post. Loi Evin : Macron « boit du vin le midi

et le soir » et ne veut pas qu’on « emmerde les

Français ».

(https://www.huffingtonpost.fr/2018/02/23/loi-evin-macron-boit-du-vin-le-midi-et-le-soir-et-ne-veut-pas-quon-emmerde-les-francais_a_23369066/).. 23/02/2018;

[7] Jousilahti P, Salomaa V, Kuulasmaa K, et al . Total and cause specific mortality among

participants and non-participants of population based

health surveys: a comprehensive follow up of 54 372

Finnish men and women.

J Epidemiol Community Health. 2005;

59:310- 5

[8] Millwood IY, Walters RG, Mei XW, et al . Conventional and genetic evidence on

alcohol and vascular disease aetiology: a prospective

study of 500 000 men and women in

China.

Lancet. 2019;

393:1831- 42

[9] Oriolo G, Egmond E, Marino Z, et al . Systematic review with meta-analysis:

neuroimaging in hepatitis C chronic

infection.

Aliment Pharmacol Ther. 2018;

47:1238- 52

[10] Paille F, Reynaud M. L’alcool, une des toutes premières causes

d’hospitalisation.

Bull Épidemiol Hebd. 2015;

24-25:440- 8

[11] Rehm J, Allamani A, Aubin HJ, et al . People with alcohol use disorders in

specialized care in eight different European

countries.

Alcohol Alcohol. 2015a;

50:310- 8

[12] Rehm J, Anderson P, Barry J, et al . Prevalence of and potential influencing

factors for alcohol dependence in

Europe.

Eur Addict Res. 2015b;

21:6- 18

[13] Rehm J, Gmel GE, Sr, Gmel G, et al . The relationship between different

dimensions of alcohol use and the burden of disease-an

update.

Addiction. 2017;

112:968- 1001

[14] Rehm J, Hasan OSM, Black SE, et al . Alcohol use and dementia: a systematic

scoping review.

Alzheimer’s Res Ther. 2019;

11: 1p.

[15] Rehm J, Taylor B, Mohapatra S, et al . Alcohol as a risk factor for liver

cirrhosis: a systematic review and

meta-analysis.

Drug Alcohol Rev. 2010;

29:437- 45

[16] Schwarzinger M, Baillot S, Yazdanpanah Y, et al . Contribution of alcohol use disorders on

the burden of chronic hepatitis C in France, 2008-2013:

a nationwide retrospective cohort

study.

J Hepatol. 2017;

67:454- 61

[17] Schwarzinger M, Pollock BG, Hasan OSM, et al . Contribution of alcohol use disorders to

the burden of dementia in France 2008-13: a nationwide

retrospective cohort study.

Lancet Public Health. 2018a;

3:e124- 32

[18] Schwarzinger M, Rehm J, Mallet V. “Who killed JR”: Chronic hepatitis C or

alcohol use disorders?.

J Hepatol. 2018b;

68:1098- 9

[19] Stockwell T, Zhao J, Panwar S, et al . Do “moderate” drinkers have reduced

mortality risk? A systematic review and meta-analysis of

alcohol consumption and all-cause

mortality.

J Studs Alcohol Drugs. 2016;

77:185- 98

[20] Zahr NM, Kaufman KL, Harper CG. Clinical and pathological features of

alcohol-related brain damage.

Nat Rev Neurol. 2011;

7:284- 94