Troubles spécifiques des apprentissages

2007

| ANALYSE |

7-

Données de prévalence

Le diagnostic opérationnel « d’un cas » exige plusieurs examens avec de nombreux tests répétés au cours de plusieurs mois voire plusieurs années. Une telle approche ne peut pas être reproduite dans le cadre d’études épidémiologiques en population générale. Par ailleurs, dans les études épidémiologiques les critères peuvent varier d’un auteur à l’autre et les seuils également. Il n'est donc pas surprenant que les chiffres de prévalence publiés soient très variables. D'ailleurs, les définitions qui choisissent des seuils à partir de la population étudiée imposent des chiffres de prévalence. Cependant, la mise en évidence de facteurs associés aux troubles est moins dépendante de leur définition. Ainsi, par exemple, les études qui utilisent la même méthodologie pour comparer des populations ayant des langues différentes, permettent de mettre en évidence les caractéristiques propres à chaque langue.

Prévalence de la dyslexie

Les troubles spécifiques des apprentissages, en particulier la dyslexie, ont été explorés principalement dans les pays anglophones. Pour la langue anglaise, compte tenu des différentes définitions possibles, la prévalence de la dyslexie varie, selon les études, de 2,3 % à 12 % ou plus. Ainsi aux États-Unis, Badian (1999 ) trouve une prévalence de la dyslexie de 2,7 % et Shaywitz (1990

) trouve une prévalence de la dyslexie de 2,7 % et Shaywitz (1990 ) de 7,5 %. Plus récemment, chez une population conséquente d'environ 6 000 enfants scolarisés aux États-Unis et en utilisant 4 définitions différentes de la dyslexie, Katusic et coll. (2001

) de 7,5 %. Plus récemment, chez une population conséquente d'environ 6 000 enfants scolarisés aux États-Unis et en utilisant 4 définitions différentes de la dyslexie, Katusic et coll. (2001 ) trouvent des taux d'incidence variant de 5,3 % à 11,8 % selon les critères utilisés.

) trouvent des taux d'incidence variant de 5,3 % à 11,8 % selon les critères utilisés.

) trouve une prévalence de la dyslexie de 2,7 % et Shaywitz (1990

) trouve une prévalence de la dyslexie de 2,7 % et Shaywitz (1990 ) de 7,5 %. Plus récemment, chez une population conséquente d'environ 6 000 enfants scolarisés aux États-Unis et en utilisant 4 définitions différentes de la dyslexie, Katusic et coll. (2001

) de 7,5 %. Plus récemment, chez une population conséquente d'environ 6 000 enfants scolarisés aux États-Unis et en utilisant 4 définitions différentes de la dyslexie, Katusic et coll. (2001 ) trouvent des taux d'incidence variant de 5,3 % à 11,8 % selon les critères utilisés.

) trouvent des taux d'incidence variant de 5,3 % à 11,8 % selon les critères utilisés.En Grande-Bretagne, Rodgers (1983 ) met en évidence une prévalence de la dyslexie chez des enfants de 10 ans de 2,3 %, tandis que Yule et coll. (1974

) met en évidence une prévalence de la dyslexie chez des enfants de 10 ans de 2,3 %, tandis que Yule et coll. (1974 ) ont trouvé une prévalence de 3,6 % sur l'Ile de Wight et de 9,3 % à Londres.

) ont trouvé une prévalence de 3,6 % sur l'Ile de Wight et de 9,3 % à Londres.

) met en évidence une prévalence de la dyslexie chez des enfants de 10 ans de 2,3 %, tandis que Yule et coll. (1974

) met en évidence une prévalence de la dyslexie chez des enfants de 10 ans de 2,3 %, tandis que Yule et coll. (1974 ) ont trouvé une prévalence de 3,6 % sur l'Ile de Wight et de 9,3 % à Londres.

) ont trouvé une prévalence de 3,6 % sur l'Ile de Wight et de 9,3 % à Londres.En Nouvelle-Zélande (Fergusson et coll., 1989 et 1996

et 1996 ; données ré-analysées par Rutter et coll., 2004

; données ré-analysées par Rutter et coll., 2004 ), la prévalence était de 14 % et en Australie de 5,5 % (Jorm et coll., 1986

), la prévalence était de 14 % et en Australie de 5,5 % (Jorm et coll., 1986 ).

).

et 1996

et 1996 ; données ré-analysées par Rutter et coll., 2004

; données ré-analysées par Rutter et coll., 2004 ), la prévalence était de 14 % et en Australie de 5,5 % (Jorm et coll., 1986

), la prévalence était de 14 % et en Australie de 5,5 % (Jorm et coll., 1986 ).

).Prévalence de la dyslexie selon les langues

Les langues ont des systèmes d'écriture différents et même si la plupart d'entre elles utilisent un script alphabétique, le degré de régularité phonique (correspondance graphème-phonème) varie selon les langues. À l'heure actuelle, les variations dans la forme de la dyslexie ainsi que dans sa prévalence sont considérées comme étant dépendantes de facteurs tels que la transparence ou l'opacité de l'orthographe de chaque langue (Paulesu et coll., 2001 ; Miles, 2000

; Miles, 2000 et 2004

et 2004 ).

).

; Miles, 2000

; Miles, 2000 et 2004

et 2004 ).

).L'étude de Lindgren et coll. (1985 ) a utilisé trois définitions différentes de la dyslexie et a montré que la prévalence variait, comme attendu, en fonction de la définition et des critères de discordances plus ou moins stricts, à la fois aux États-Unis et en Italie. Cette étude montre que, selon les définitions, les taux varient de 3,6 % à 8,5 % en Italie et de 4,5 % à 12 % aux États-Unis. Ainsi, les taux plus élevés aux États-Unis par rapport à ceux de l'Italie sont liés à l'orthographe : l'orthographe de la langue italienne est transparente à l'opposé de celle de la langue anglaise.

) a utilisé trois définitions différentes de la dyslexie et a montré que la prévalence variait, comme attendu, en fonction de la définition et des critères de discordances plus ou moins stricts, à la fois aux États-Unis et en Italie. Cette étude montre que, selon les définitions, les taux varient de 3,6 % à 8,5 % en Italie et de 4,5 % à 12 % aux États-Unis. Ainsi, les taux plus élevés aux États-Unis par rapport à ceux de l'Italie sont liés à l'orthographe : l'orthographe de la langue italienne est transparente à l'opposé de celle de la langue anglaise.

) a utilisé trois définitions différentes de la dyslexie et a montré que la prévalence variait, comme attendu, en fonction de la définition et des critères de discordances plus ou moins stricts, à la fois aux États-Unis et en Italie. Cette étude montre que, selon les définitions, les taux varient de 3,6 % à 8,5 % en Italie et de 4,5 % à 12 % aux États-Unis. Ainsi, les taux plus élevés aux États-Unis par rapport à ceux de l'Italie sont liés à l'orthographe : l'orthographe de la langue italienne est transparente à l'opposé de celle de la langue anglaise.

) a utilisé trois définitions différentes de la dyslexie et a montré que la prévalence variait, comme attendu, en fonction de la définition et des critères de discordances plus ou moins stricts, à la fois aux États-Unis et en Italie. Cette étude montre que, selon les définitions, les taux varient de 3,6 % à 8,5 % en Italie et de 4,5 % à 12 % aux États-Unis. Ainsi, les taux plus élevés aux États-Unis par rapport à ceux de l'Italie sont liés à l'orthographe : l'orthographe de la langue italienne est transparente à l'opposé de celle de la langue anglaise.Stevenson et coll. (1982 ) ont également appliqué plusieurs mesures de la dyslexie à des populations d'enfants américains, taïwanais et japonais. Selon les critères, la prévalence varie de 3 % à 7,9 % aux États-Unis, de 2 % à 9,2 % à Taïwan et de 5,4 % à 8,3 % au Japon. Cette dernière étude est particulièrement intéressante parce qu'elle concerne des langues dont les systèmes d'écriture logographiques diffèrent de ceux des langues occidentales. Depuis les travaux anciens de Makita (1968

) ont également appliqué plusieurs mesures de la dyslexie à des populations d'enfants américains, taïwanais et japonais. Selon les critères, la prévalence varie de 3 % à 7,9 % aux États-Unis, de 2 % à 9,2 % à Taïwan et de 5,4 % à 8,3 % au Japon. Cette dernière étude est particulièrement intéressante parce qu'elle concerne des langues dont les systèmes d'écriture logographiques diffèrent de ceux des langues occidentales. Depuis les travaux anciens de Makita (1968 ), qui sur la base d'un questionnaire posé aux enseignants avaient conclu que la dyslexie était rare au Japon (moins de 1 %), on ne disposait pas d'études pour ces pays. Plus récemment, Yamada et coll. (1994

), qui sur la base d'un questionnaire posé aux enseignants avaient conclu que la dyslexie était rare au Japon (moins de 1 %), on ne disposait pas d'études pour ces pays. Plus récemment, Yamada et coll. (1994 ) ont retrouvé 6 % d'enfants dyslexiques dans un groupe d'une centaine d'enfants de 10 ans de Hiroshima au Japon.

) ont retrouvé 6 % d'enfants dyslexiques dans un groupe d'une centaine d'enfants de 10 ans de Hiroshima au Japon.

) ont également appliqué plusieurs mesures de la dyslexie à des populations d'enfants américains, taïwanais et japonais. Selon les critères, la prévalence varie de 3 % à 7,9 % aux États-Unis, de 2 % à 9,2 % à Taïwan et de 5,4 % à 8,3 % au Japon. Cette dernière étude est particulièrement intéressante parce qu'elle concerne des langues dont les systèmes d'écriture logographiques diffèrent de ceux des langues occidentales. Depuis les travaux anciens de Makita (1968

) ont également appliqué plusieurs mesures de la dyslexie à des populations d'enfants américains, taïwanais et japonais. Selon les critères, la prévalence varie de 3 % à 7,9 % aux États-Unis, de 2 % à 9,2 % à Taïwan et de 5,4 % à 8,3 % au Japon. Cette dernière étude est particulièrement intéressante parce qu'elle concerne des langues dont les systèmes d'écriture logographiques diffèrent de ceux des langues occidentales. Depuis les travaux anciens de Makita (1968 ), qui sur la base d'un questionnaire posé aux enseignants avaient conclu que la dyslexie était rare au Japon (moins de 1 %), on ne disposait pas d'études pour ces pays. Plus récemment, Yamada et coll. (1994

), qui sur la base d'un questionnaire posé aux enseignants avaient conclu que la dyslexie était rare au Japon (moins de 1 %), on ne disposait pas d'études pour ces pays. Plus récemment, Yamada et coll. (1994 ) ont retrouvé 6 % d'enfants dyslexiques dans un groupe d'une centaine d'enfants de 10 ans de Hiroshima au Japon.

) ont retrouvé 6 % d'enfants dyslexiques dans un groupe d'une centaine d'enfants de 10 ans de Hiroshima au Japon.La prévalence de la dyslexie dans d'autres pays et langues varie de 3 % en Égypte (Farrag, 1988 ) à 8,2 % en Inde (Bhakta, 2002

) à 8,2 % en Inde (Bhakta, 2002 ).

).

) à 8,2 % en Inde (Bhakta, 2002

) à 8,2 % en Inde (Bhakta, 2002 ).

).Il n'y a pas de données épidémiologiques pour toutes les langues du monde. En Afrique, une étude par questionnaire soumis à 500 parents et enseignants de Ilorin (Nigéria), montre que 70 % d'entre eux signalent des problèmes de lecture chez leurs enfants ou élèves (Omotosho, 2001 ). Ces taux ne sont évidemment pas comparables à ceux des études précédentes.

). Ces taux ne sont évidemment pas comparables à ceux des études précédentes.

). Ces taux ne sont évidemment pas comparables à ceux des études précédentes.

). Ces taux ne sont évidemment pas comparables à ceux des études précédentes.En France, en l'absence de données épidémiologiques fondées sur des cohortes d'enfants de l'envergure des cohortes anglophones (Rodgers, 1983 ; Katusic et coll., 2001

; Katusic et coll., 2001 ), trois études, sur la base de critères et d'épreuves différents indiquent une prévalence comprise entre 6 % et 8 %. Ainsi, dans une étude longitudinale française, commencée en grande section d'école maternelle, 33 enfants sur 500 ont pu être classés comme étant dyslexiques à 10 ans (Sprenger-Charolles et coll., 2000

), trois études, sur la base de critères et d'épreuves différents indiquent une prévalence comprise entre 6 % et 8 %. Ainsi, dans une étude longitudinale française, commencée en grande section d'école maternelle, 33 enfants sur 500 ont pu être classés comme étant dyslexiques à 10 ans (Sprenger-Charolles et coll., 2000 ), soit 6,6 % de la population. Dans une autre étude, 13 % des 500 enfants, suivis depuis la grande section de l'école maternelle, se sont révélés non-lecteurs en CE1 et parmi eux, 7,5 % étaient probablement dyslexiques (Zorman et coll., 2004

), soit 6,6 % de la population. Dans une autre étude, 13 % des 500 enfants, suivis depuis la grande section de l'école maternelle, se sont révélés non-lecteurs en CE1 et parmi eux, 7,5 % étaient probablement dyslexiques (Zorman et coll., 2004 ). Ce taux rappelle celui d'une autre cohorte de près de 700 enfants, suivis de la petite section de l'école maternelle jusqu'à 8 ans (cohorte Chevrie-Müller, 1987-1994). En CE1, 8,5 % des enfants présentaient un retard conséquent dans le langage écrit (Watier et coll., 2006

). Ce taux rappelle celui d'une autre cohorte de près de 700 enfants, suivis de la petite section de l'école maternelle jusqu'à 8 ans (cohorte Chevrie-Müller, 1987-1994). En CE1, 8,5 % des enfants présentaient un retard conséquent dans le langage écrit (Watier et coll., 2006 ).

).

; Katusic et coll., 2001

; Katusic et coll., 2001 ), trois études, sur la base de critères et d'épreuves différents indiquent une prévalence comprise entre 6 % et 8 %. Ainsi, dans une étude longitudinale française, commencée en grande section d'école maternelle, 33 enfants sur 500 ont pu être classés comme étant dyslexiques à 10 ans (Sprenger-Charolles et coll., 2000

), trois études, sur la base de critères et d'épreuves différents indiquent une prévalence comprise entre 6 % et 8 %. Ainsi, dans une étude longitudinale française, commencée en grande section d'école maternelle, 33 enfants sur 500 ont pu être classés comme étant dyslexiques à 10 ans (Sprenger-Charolles et coll., 2000 ), soit 6,6 % de la population. Dans une autre étude, 13 % des 500 enfants, suivis depuis la grande section de l'école maternelle, se sont révélés non-lecteurs en CE1 et parmi eux, 7,5 % étaient probablement dyslexiques (Zorman et coll., 2004

), soit 6,6 % de la population. Dans une autre étude, 13 % des 500 enfants, suivis depuis la grande section de l'école maternelle, se sont révélés non-lecteurs en CE1 et parmi eux, 7,5 % étaient probablement dyslexiques (Zorman et coll., 2004 ). Ce taux rappelle celui d'une autre cohorte de près de 700 enfants, suivis de la petite section de l'école maternelle jusqu'à 8 ans (cohorte Chevrie-Müller, 1987-1994). En CE1, 8,5 % des enfants présentaient un retard conséquent dans le langage écrit (Watier et coll., 2006

). Ce taux rappelle celui d'une autre cohorte de près de 700 enfants, suivis de la petite section de l'école maternelle jusqu'à 8 ans (cohorte Chevrie-Müller, 1987-1994). En CE1, 8,5 % des enfants présentaient un retard conséquent dans le langage écrit (Watier et coll., 2006 ).

).En France, en l’absence de données épidémiologiques, les données disponibles respectant les critères de caractérisation de la dyslexie suggèrent que la proportion d’enfants présentant une dyslexie avérée ne diffère pas de celle des grandes études anglophones.

Bien qu’on ne puisse pas assimiler tous les troubles de la lecture même graves à la dyslexie, les données issues de deux études épidémiologiques récentes réalisées chez l’adulte en France aboutissent à des données compatibles avec les estimations ci-dessus : l’une concerne des jeunes appelés du contingent (de la Haye et coll., 2005 ) et l’autre (Murat, 2005

) et l’autre (Murat, 2005 ) a été conduite auprès de 10 000 adultes de 18 à 65 ans (Insee). Ces deux études constatent que 7 % des 18-29 ans éprouvent des difficultés graves ou importantes en lecture.

) a été conduite auprès de 10 000 adultes de 18 à 65 ans (Insee). Ces deux études constatent que 7 % des 18-29 ans éprouvent des difficultés graves ou importantes en lecture.

) et l’autre (Murat, 2005

) et l’autre (Murat, 2005 ) a été conduite auprès de 10 000 adultes de 18 à 65 ans (Insee). Ces deux études constatent que 7 % des 18-29 ans éprouvent des difficultés graves ou importantes en lecture.

) a été conduite auprès de 10 000 adultes de 18 à 65 ans (Insee). Ces deux études constatent que 7 % des 18-29 ans éprouvent des difficultés graves ou importantes en lecture.Les tableaux 7.I , 7.II

, 7.II et 7.III

et 7.III donnent les prévalences des troubles de la lecture dans les différentes langues. Les prévalences des troubles de la lecture indiquées, varient en fonction des critères retenus, et sont plus ou moins proches de la dyslexie.

donnent les prévalences des troubles de la lecture dans les différentes langues. Les prévalences des troubles de la lecture indiquées, varient en fonction des critères retenus, et sont plus ou moins proches de la dyslexie.

, 7.II

, 7.II et 7.III

et 7.III donnent les prévalences des troubles de la lecture dans les différentes langues. Les prévalences des troubles de la lecture indiquées, varient en fonction des critères retenus, et sont plus ou moins proches de la dyslexie.

donnent les prévalences des troubles de la lecture dans les différentes langues. Les prévalences des troubles de la lecture indiquées, varient en fonction des critères retenus, et sont plus ou moins proches de la dyslexie.Tableau 7.I Prévalence des troubles de la lecture pour la langue anglaise

|

Références et type d'étude

|

Pays

|

Effectif

|

Âge

(années) |

Critères d'inclusion

|

Critères d'exclusion

|

Prévalence des troubles de la lecture

|

|

Grande-Bretagne

|

Londres : 1 634

Ile de Wight : 1 134 Ile de Wight : 2 113 |

10

10 14 |

Plusieurs critères :

< 2 écarts-types selon prédiction test lecture/QI (NFR Test SRA of reading) |

Parents émigrés

|

Selon les critères : Ile de Wight (10 ans) de 3,1 % à 3,9 % Londres (10 ans) de 6,32 % à 9,9 % Ile de Wight (14 ans) de 4,3 % à 4,5 %

|

|

|

États-Unis

|

453

|

10-11

|

Plusieurs critères de relation tests lecture/autres tests cognitifs < 1 écart-type

|

Test d'intelligence < 70

|

6,3 % à 7,9 %

|

|

|

Grande-Bretagne

|

8 836

|

0-10

|

< 2 écarts-types, régression sur British Ability scale et score lecture

|

Score au British Ability scale < 70

|

2,3 %

|

|

|

États-Unis

|

1 278

|

10-11

|

3 critères différents de relation

Tests lecture/QI |

Déficits sensoriels

Redoublement QI < 85 |

Selon les critères, la prévalence varie de 4,5 % à 12 %

|

|

|

Australie

|

453

|

5,4-7,11

|

< 1,5 écart-types au score attendu, test de lecture (Neale)

|

8,6 %

|

||

|

États-Unis

|

445

|

5-9

|

Discordance QIT et tests lecture (W-J)

|

Déficits sensoriels

Problèmes psychiatriques Langue maternelle autre que l'anglais |

7,5 %

|

|

|

États-Unis

|

1 008

|

4-13

|

Discordance compréhension orale/écrite < 25e percentile lecture (SAT)

|

Déficits sensoriels et bilinguisme

|

2,7 % (discordants) et 9,1 % de lecteurs faibles (non discordants)

|

|

|

États-Unis

|

32 223

|

0-7

|

Discordance QI et tests lecture (WRAT)

|

Déficits sensoriels

Problèmes psychiatriques QI < 80 Langue maternelle autre que l'anglais |

4,4 %

|

|

|

États-Unis

|

5 718

|

5-9

|

3 différents critères de discordance et 1 de performances faibles (W-J)

|

QI < 50

|

Selon critères, l'incidence varie de 5,3 % à 11,8 %

|

Tableau 7.II Prévalence des troubles de la lecture pour différentes langues

|

Références et type d'étude

|

Langue

Pays |

Effectif

|

Âge

(années) |

Critères d'inclusion

|

Critères d'exclusion

|

Prévalence des troubles de la lecture

|

|

Japonais

Japon |

775

|

10-11

|

Plusieurs critères de relation tests lecture/autres tests cognitifs < 1 écart-type

|

Test d'intelligence < 70

|

5,4 % à 8,3 %

|

|

|

Chinois

Taïwan |

956

|

10-11

|

Plusieurs critères de relation tests lecture/autres tests cognitifs < 1 écart-type

|

Test d'intelligence < 70

|

7,5 % à 7,9 %

|

|

|

Italien

Italie |

448

|

10-11

|

3 critères différents de relation

Tests lecture/QI |

Déficits sensoriels

Redoublement QI<85 |

Selon les critères :

de 3,6 % à 8,5 % |

|

|

Arabe

Égypte |

2 878

|

7-8

10-11 |

Tests de lecture

< 1 écart-type (ADST) |

Déficits sensoriels

QIT < 90 |

3 % à 7-8 ans

1 % à 10-11 ans |

|

|

Allemand

Allemagne |

399

|

8-18

|

Tests

|

Exclus les QI bas

|

9,3 %

|

|

|

Japonais (kana et kanji) Japon

|

125

|

10

|

Cut off d'après distribution des tests de lecture (Bangor Dyslexia Test)

|

Déficits sensoriels

QI bas |

6 %

|

|

|

Malayalam

Inde |

1 192

|

8-12

|

Test de lecture (Malayalam G. Reading Test)

< 5 % |

8,2 %

|

Tableau 7.III Prévalence des troubles de la lecture pour la langue française

|

Références et type d'étude

|

Effectif

|

Âge

(années) |

Critères d'inclusion

|

Critères d'exclusion

|

Prévalence des troubles de la lecture

|

|

373 (8 ans)

88 (10 ans) |

8 et 10

|

8 ans : < 1 écart-type à une épreuve de langage écrit (Bat-Elem)

10 ans : < à 1 écart-type à une batterie de langage écrit (ANALEC) |

À 5 ans : < 25e percentile épreuve d'intelligence non verbale (matrices de Raven) et à une épreuve de vocabulaire (TVAP)

Langue maternelle autre que français Déficit auditif ou visuel Non-autorisation des parents |

8 ans : 14 %

10 ans : 6 % |

|

|

T1 = 267

T2 = 199 |

7

|

< 2 écarts-types (Bat-Elem -A et LMC-R)

|

Non-autorisation des parents

|

12 % avec difficultés sévères de lecture en fin de CP

|

|

|

525 (5,6 ans)

495 (8 ans) |

8

|

≤2 écarts-type dans la lecture de mots et de pseudo-mots + déficit de conscience phonologique (BSEDS et ODEDYS)

|

Tirage au sort

< 2 années d'apprentissages de la lecture

|

7,5 %

|

|

|

191

|

8

|

< 1 et 2 écarts-types à la lecture de mots et pseudo-mots (EVALEC)

|

Non-autorisation des parents

Déficit auditif |

< 1 écart-type : 13 %

< 2 écarts-types : 6 % |

|

|

2059 (3,6 ans)

695 (8 ans) |

8

|

Scores < 15e percentile à au moins 4/5 épreuves standardisées de langage écrit (Bat-Elem)

|

Tirage au sort

|

8,5 %

|

Niveau de lecture des jeunes convoqués à la journée d'appel de préparation à la défense

Entre 17 et 18 ans, tous les jeunes Français et Françaises sont convoqués à une journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) au cours de laquelle ils passent une épreuve d'évaluation de leurs habiletés de lecture. Cette épreuve vise à repérer chez les faibles lecteurs, trois ensembles majeurs de difficultés :

• les difficultés liées à une mauvaise maîtrise des mécanismes d'identifications des mots écrits ou à leur défaut d'automatisation. Ces difficultés sont repérées par une épreuve de jugement d'homophonie dans laquelle il faut décider si des paires alliant un mot et un pseudo-mot se prononcent de la même façon (par exemple, main-min, regard-rejar) ; cette épreuve en temps limité permet de contrôler l'exactitude et la vitesse des traitements. En cas de mauvaise maîtrise ou de mauvaise automatisation des mécanismes responsables de l'identification des mots, les lecteurs laborieux doivent consacrer leur attention à la reconnaissance de mots plutôt que de pouvoir la consacrer à la compréhension du texte. Chez les bons lecteurs, l'identification des mots se fait sans y réfléchir ;

• les difficultés liées à la pauvreté du lexique. Elles sont repérées par une épreuve de décision lexicale dans laquelle il faut décider si chaque item est ou n'est pas un mot de la langue ; les mots sont de fréquences variables ce qui permet de mesurer un niveau de vocabulaire. Bien entendu, on ne peut comprendre un texte si on ne connaît pas les mots qui le composent ;

• les difficultés liées à une mauvaise compréhension. Elles sont repérées par des réponses à des questions portant d'une part sur un document écrit – un programme de cinéma – d'autre part sur un texte extrait d'un roman. Nombre de jeunes sont peu efficaces dans le traitement de l'écrit, soit par défaut d'expertise, soit par difficultés de maintien de l'attention... bien que ni leur capacité à identifier des mots, ni leur compétence langagière ne soit en cause.

En 2004, près de 800 000 jeunes hommes et femmes de 17 ans ou plus, de nationalité française1

, ont participé à cette journée d'appel de préparation à la défense2

. En limitant l'analyse aux 733 000 jeunes de France métropolitaine3

, il apparaît que 79,5 % des jeunes français sont des lecteurs habiles. En revanche, 11 % rencontrent des difficultés de compréhension notables. Pour une partie de ceux-ci (4,4 % de l'ensemble de la population), ces difficultés sont très importantes ; ces jeunes cumulent une compréhension quasi-nulle et un lexique très pauvre, la moitié d'entre eux (2,4 %) n'ayant de surcroît pas mis en place les mécanismes de base de traitement des mots écrits. Le reste des jeunes (9,5 % de l'ensemble) constitue un groupe de lecteurs médiocres et, si leur pratique de la lecture n'est pas suffisante, une partie d'entre eux sont susceptibles d'oublier leurs acquis lorsqu'ils auront quitté le système scolaire.

Pour chacune des trois dimensions testées, un seuil de maîtrise a été fixé : en deçà d'un certain niveau, on peut considérer que les jeunes éprouvent des difficultés sur la compétence visée (-), au-delà, la compétence est jugée maîtrisée (+). À partir de la combinaison des résultats, huit profils de lecteurs ont été déterminés (tableau 7.IV ).

).

).

).Tableau 7.IV Profils de lecteurs

|

Profil

|

Compréhension

|

Identification des mots

|

Connaissances lexicales

|

Garçons

(%) |

Filles

(%) |

Ensemble

(%) |

Niveau de lecture

|

|

5d

|

+

|

+

|

+

|

59,3

|

68,8

|

63,9

|

Lecteurs efficaces

79,5 % |

|

5c

|

+

|

-

|

+

|

17,4

|

13,7

|

15,6

|

|

|

5b

|

+

|

+

|

-

|

6,1

|

7,3

|

6,7

|

Lecteurs médiocres

9,5 % |

|

5a

|

+

|

-

|

-

|

3,1

|

2,4

|

2,8

|

|

|

4

|

-

|

+

|

+

|

4,6

|

2,9

|

3,8

|

Très faibles capacités de lecture

6,6 % |

|

3

|

-

|

-

|

+

|

3,9

|

1,7

|

2,8

|

|

|

2

|

-

|

+

|

-

|

2,4

|

1,6

|

2,0

|

Difficultés sévères

4,4 % |

|

1

|

-

|

-

|

-

|

3,3

|

1,6

|

2,4

|

La catégorisation en profils permet d'apprécier plus finement les compétences des jeunes, que ce soit ceux réputés lecteurs efficaces (profils 5c et 5d), ceux en grande difficulté (profils 1 à 4) ou ceux en situation « intermédiaire » (profils 5a et 5b) :

• profils 5 : ils regroupent les lecteurs habiles dont les bases sont solides (5d), et ceux qui, en dépit de difficultés d'identification de mots (5c), d'un niveau lexical faible (5b) ou des deux (5a), compensent leurs lacunes et réussissent au moins en partie les épreuves de lectures complexes. Certains de ces lecteurs demeurent toutefois de médiocres utilisateurs de l'écrit ;

• profil 4 : ces jeunes sont capables de lecture à voix haute. Ils ont un niveau de lexique correct mais comprennent mal ce qu'ils lisent ;

• profil 3 : malgré un niveau de lexique correct, la lecture reste laborieuse par manque d'automaticité dans le traitement des mots ;

• profil 2 : pour ce profil, le déficit de compréhension est sans doute lié à un niveau lexical très faible ;

• profil 1 : ces jeunes ne disposent pas de mécanismes efficaces de traitement des mots écrits et manifestent une compréhension très déficiente.

Les jeunes les plus en difficulté (profils 1 et 2), qui représentent 4,4 % de l'ensemble, cumulent une compréhension très faible de l'écrit avec une très faible capacité à reconnaître des mots écrits comme étant des mots de la langue. De surcroît, les jeunes du profil 1 (2,4 %) n'ont pas installé les mécanismes de base du décodage. Parmi eux, certains sont sans doute non-lecteurs.

En revanche, les jeunes des profils 3 et 4 (6,6 %) identifient une proportion non négligeable des mots écrits mais ne parviennent pas à traiter les écrits complexes. Pour les jeunes du profil 3 (2,8 %), des mécanismes de lecture déficitaires peuvent être invoqués. Pour le reste, d'autres facteurs viennent empêcher une lecture efficace (manque d'attention, stratégie défaillante, inhibition, difficulté de mémorisation...). Sans qu'il soit possible de le vérifier dans les données disponibles, il est vraisemblable que pour nombre des jeunes des profils 1 et 3, la non-installation (ou la non-automatisation) des mécanismes de base de la lecture soit liée à un trouble spécifique de l'apprentissage.

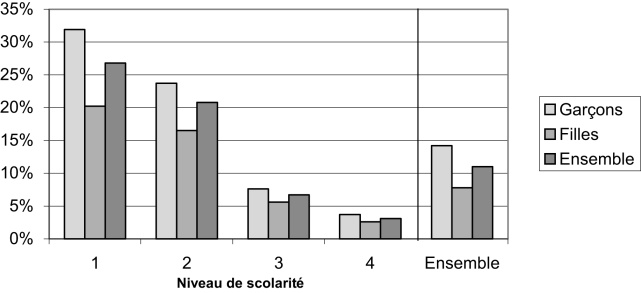

Quatre niveaux de scolarité ont été définis : un niveau 1 correspondant à des études n'ayant pas dépassé le collège ; un niveau 2 correspondant à des études professionnelles courtes (niveau CAP ou BEP) ; un niveau 3 correspondant à des études professionnelles et techniques supérieures au BEP et allant jusqu'au baccalauréat professionnel ou au brevet de technicien ; un niveau 4 correspondant aux études générales à partir du lycée.

Comme on pouvait s'y attendre, les jeunes en grande difficulté de lecture sont de moins en moins nombreux à mesure que le niveau d'étude s'élève (figure 7.1 ). Leur présence dans les niveaux les plus élevés, qui est marginale (3 %), doit conduire à s'interroger sur le degré de sérieux de certains jeunes qui peuvent ne pas percevoir les enjeux de cette évaluation et la prendre à la légère. En revanche, la proportion de jeunes en difficulté est loin d'être négligeable chez ceux qui sont encore en enseignement professionnel court, en collège ou en SEGPA ou ont quitté la formation initiale à ces niveaux. Parmi les jeunes qui n'ont pas atteint la fin du collège, 27 % sont en difficulté de lecture. Pour ceux qui suivent ou ont suivi un enseignement professionnel court, ce taux est de 21 %.

). Leur présence dans les niveaux les plus élevés, qui est marginale (3 %), doit conduire à s'interroger sur le degré de sérieux de certains jeunes qui peuvent ne pas percevoir les enjeux de cette évaluation et la prendre à la légère. En revanche, la proportion de jeunes en difficulté est loin d'être négligeable chez ceux qui sont encore en enseignement professionnel court, en collège ou en SEGPA ou ont quitté la formation initiale à ces niveaux. Parmi les jeunes qui n'ont pas atteint la fin du collège, 27 % sont en difficulté de lecture. Pour ceux qui suivent ou ont suivi un enseignement professionnel court, ce taux est de 21 %.

). Leur présence dans les niveaux les plus élevés, qui est marginale (3 %), doit conduire à s'interroger sur le degré de sérieux de certains jeunes qui peuvent ne pas percevoir les enjeux de cette évaluation et la prendre à la légère. En revanche, la proportion de jeunes en difficulté est loin d'être négligeable chez ceux qui sont encore en enseignement professionnel court, en collège ou en SEGPA ou ont quitté la formation initiale à ces niveaux. Parmi les jeunes qui n'ont pas atteint la fin du collège, 27 % sont en difficulté de lecture. Pour ceux qui suivent ou ont suivi un enseignement professionnel court, ce taux est de 21 %.

). Leur présence dans les niveaux les plus élevés, qui est marginale (3 %), doit conduire à s'interroger sur le degré de sérieux de certains jeunes qui peuvent ne pas percevoir les enjeux de cette évaluation et la prendre à la légère. En revanche, la proportion de jeunes en difficulté est loin d'être négligeable chez ceux qui sont encore en enseignement professionnel court, en collège ou en SEGPA ou ont quitté la formation initiale à ces niveaux. Parmi les jeunes qui n'ont pas atteint la fin du collège, 27 % sont en difficulté de lecture. Pour ceux qui suivent ou ont suivi un enseignement professionnel court, ce taux est de 21 %. | Figure 7.1 Pourcentages de jeunes en difficulté de lecture (profils 1 à 4) selon le niveau de scolarité (4 niveaux) et le sexe |

Près de huit jeunes sur dix en difficulté de lecture n'ont pas dépassé le collège ou suivent (ou ont suivi) un enseignement professionnel court, contre moins de quatre sur dix pour l'ensemble des participants à la JAPD. Enfin, le pourcentage de jeunes en grande difficulté est très différent selon le sexe : 14,2 % des garçons contre 7,8 % des filles, cette différence s'observe quel que soit le niveau d'étude atteint.

Facteurs de risque et facteurs associés

L'influence des facteurs pré- et périnatals (faible poids à la naissance, jeune âge maternel, faible niveau d'études maternel, mono-parentalité...) a été montrée à plusieurs reprises pour les difficultés scolaires (Larroque et coll., 2001 ; Finnström et coll., 2003 ) et pour les troubles de la lecture en particulier (Silva et coll., 1983

) et pour les troubles de la lecture en particulier (Silva et coll., 1983 ; Stanton-Chapman et coll., 2002

; Stanton-Chapman et coll., 2002 ). Cependant, d'autres études n'ont pas mis en évidence le rôle de ces facteurs. Ainsi, Esser et Schmitd (1993

). Cependant, d'autres études n'ont pas mis en évidence le rôle de ces facteurs. Ainsi, Esser et Schmitd (1993 ) ne trouvent pas de relation entre un retard dans l'apprentissage de la lecture et des complications pré- ou périnatales. Une différence de sexe contradictoire, soit à l'avantage des filles, soit à l'avantage des garçons, dans l'influence de ces facteurs sur les troubles des apprentissages a parfois été évoquée (Johnson et Breslau, 2000

) ne trouvent pas de relation entre un retard dans l'apprentissage de la lecture et des complications pré- ou périnatales. Une différence de sexe contradictoire, soit à l'avantage des filles, soit à l'avantage des garçons, dans l'influence de ces facteurs sur les troubles des apprentissages a parfois été évoquée (Johnson et Breslau, 2000 ; St Sauver et coll., 2001

; St Sauver et coll., 2001 ).

).

) et pour les troubles de la lecture en particulier (Silva et coll., 1983

) et pour les troubles de la lecture en particulier (Silva et coll., 1983 ; Stanton-Chapman et coll., 2002

; Stanton-Chapman et coll., 2002 ). Cependant, d'autres études n'ont pas mis en évidence le rôle de ces facteurs. Ainsi, Esser et Schmitd (1993

). Cependant, d'autres études n'ont pas mis en évidence le rôle de ces facteurs. Ainsi, Esser et Schmitd (1993 ) ne trouvent pas de relation entre un retard dans l'apprentissage de la lecture et des complications pré- ou périnatales. Une différence de sexe contradictoire, soit à l'avantage des filles, soit à l'avantage des garçons, dans l'influence de ces facteurs sur les troubles des apprentissages a parfois été évoquée (Johnson et Breslau, 2000

) ne trouvent pas de relation entre un retard dans l'apprentissage de la lecture et des complications pré- ou périnatales. Une différence de sexe contradictoire, soit à l'avantage des filles, soit à l'avantage des garçons, dans l'influence de ces facteurs sur les troubles des apprentissages a parfois été évoquée (Johnson et Breslau, 2000 ; St Sauver et coll., 2001

; St Sauver et coll., 2001 ).

).L'influence des troubles du langage oral sur le langage écrit est bien établie (Vellutino et coll, 1991> ; Aram et coll, 1992 ; Fletcher et coll, 1994 ; Wagner et coll, 1997 ; Lewis et coll., 2000 ; Bishop et Snowling, 2004

; Bishop et Snowling, 2004 ). Ainsi, dans une cohorte d'enfants suivis depuis l'école maternelle, Catts et coll. (2002) ont mis en évidence des problèmes de lecture en 4e année d'école primaire chez 63,3 % des enfants identifiés comme ayant des difficultés de langage oral à 5,6 ans contre 8,5 % chez les autres enfants (sans problèmes de langage).

). Ainsi, dans une cohorte d'enfants suivis depuis l'école maternelle, Catts et coll. (2002) ont mis en évidence des problèmes de lecture en 4e année d'école primaire chez 63,3 % des enfants identifiés comme ayant des difficultés de langage oral à 5,6 ans contre 8,5 % chez les autres enfants (sans problèmes de langage).

; Bishop et Snowling, 2004

; Bishop et Snowling, 2004 ). Ainsi, dans une cohorte d'enfants suivis depuis l'école maternelle, Catts et coll. (2002) ont mis en évidence des problèmes de lecture en 4e année d'école primaire chez 63,3 % des enfants identifiés comme ayant des difficultés de langage oral à 5,6 ans contre 8,5 % chez les autres enfants (sans problèmes de langage).

). Ainsi, dans une cohorte d'enfants suivis depuis l'école maternelle, Catts et coll. (2002) ont mis en évidence des problèmes de lecture en 4e année d'école primaire chez 63,3 % des enfants identifiés comme ayant des difficultés de langage oral à 5,6 ans contre 8,5 % chez les autres enfants (sans problèmes de langage).Le milieu défavorisé est considéré comme un critère d'exclusion préconisé par les classifications de la CIM-10 et du DSM-IV. Si peu d'études ont approfondi l'influence du milieu socioculturel sur ces troubles (Margai et Henry, 2003 ), celle de Molfese et coll. (2003

), celle de Molfese et coll. (2003 ) a mis en évidence des liens entre des mesures de l'environnement socioéconomique à 3 ans et les performances en lecture à 10 ans. En France, les données de la cohorte Chevrie-Müller (1987-1994) montrent clairement un effet négatif du niveau socioculturel défavorisé sur les performances au langage écrit (odds ratio=5, Watier et coll., 2006

) a mis en évidence des liens entre des mesures de l'environnement socioéconomique à 3 ans et les performances en lecture à 10 ans. En France, les données de la cohorte Chevrie-Müller (1987-1994) montrent clairement un effet négatif du niveau socioculturel défavorisé sur les performances au langage écrit (odds ratio=5, Watier et coll., 2006 ). De même, Plaza et coll. (2002

). De même, Plaza et coll. (2002 ) trouvent que la catégorie socioéconomique est une variable prégnante sur les performances en langage écrit d'enfants en fin de CP de la banlieue parisienne. Parmi les enfants du groupe défavorisé, 38 % ont des difficultés moyennes et sévères en lecture contre seulement 7 % des enfants du groupe favorisé. En Inde, Bhakta et coll. (2002

) trouvent que la catégorie socioéconomique est une variable prégnante sur les performances en langage écrit d'enfants en fin de CP de la banlieue parisienne. Parmi les enfants du groupe défavorisé, 38 % ont des difficultés moyennes et sévères en lecture contre seulement 7 % des enfants du groupe favorisé. En Inde, Bhakta et coll. (2002 ) ont mis en évidence une relation forte entre les difficultés de lecture, la pauvreté et l'éducation des parents. Il reste à s'interroger plus précisément sur les éventuelles interactions entre le milieu socioculturel et les facteurs biologiques de la dyslexie et à propos de leurs effets sur les manifestations spécifiques des troubles des apprentissages.

) ont mis en évidence une relation forte entre les difficultés de lecture, la pauvreté et l'éducation des parents. Il reste à s'interroger plus précisément sur les éventuelles interactions entre le milieu socioculturel et les facteurs biologiques de la dyslexie et à propos de leurs effets sur les manifestations spécifiques des troubles des apprentissages.

), celle de Molfese et coll. (2003

), celle de Molfese et coll. (2003 ) a mis en évidence des liens entre des mesures de l'environnement socioéconomique à 3 ans et les performances en lecture à 10 ans. En France, les données de la cohorte Chevrie-Müller (1987-1994) montrent clairement un effet négatif du niveau socioculturel défavorisé sur les performances au langage écrit (odds ratio=5, Watier et coll., 2006

) a mis en évidence des liens entre des mesures de l'environnement socioéconomique à 3 ans et les performances en lecture à 10 ans. En France, les données de la cohorte Chevrie-Müller (1987-1994) montrent clairement un effet négatif du niveau socioculturel défavorisé sur les performances au langage écrit (odds ratio=5, Watier et coll., 2006 ). De même, Plaza et coll. (2002

). De même, Plaza et coll. (2002 ) trouvent que la catégorie socioéconomique est une variable prégnante sur les performances en langage écrit d'enfants en fin de CP de la banlieue parisienne. Parmi les enfants du groupe défavorisé, 38 % ont des difficultés moyennes et sévères en lecture contre seulement 7 % des enfants du groupe favorisé. En Inde, Bhakta et coll. (2002

) trouvent que la catégorie socioéconomique est une variable prégnante sur les performances en langage écrit d'enfants en fin de CP de la banlieue parisienne. Parmi les enfants du groupe défavorisé, 38 % ont des difficultés moyennes et sévères en lecture contre seulement 7 % des enfants du groupe favorisé. En Inde, Bhakta et coll. (2002 ) ont mis en évidence une relation forte entre les difficultés de lecture, la pauvreté et l'éducation des parents. Il reste à s'interroger plus précisément sur les éventuelles interactions entre le milieu socioculturel et les facteurs biologiques de la dyslexie et à propos de leurs effets sur les manifestations spécifiques des troubles des apprentissages.

) ont mis en évidence une relation forte entre les difficultés de lecture, la pauvreté et l'éducation des parents. Il reste à s'interroger plus précisément sur les éventuelles interactions entre le milieu socioculturel et les facteurs biologiques de la dyslexie et à propos de leurs effets sur les manifestations spécifiques des troubles des apprentissages.Les études portant sur les populations anglaises de l'Ile de Wight et de Londres (Yule et coll., 1974 ) sont représentatives des différences géographiques/sociales. En effet, avec la même définition de la dyslexie, la prévalence retrouvée était de 3,6 % sur l'Ile de Wight et de 9,3 % à Londres, où les sujets étaient en moyenne de milieux moins favorisés. Cette différence persistait après exclusion des sujets bilingues, présents seulement dans la population londonienne (Berger et coll., 1975

) sont représentatives des différences géographiques/sociales. En effet, avec la même définition de la dyslexie, la prévalence retrouvée était de 3,6 % sur l'Ile de Wight et de 9,3 % à Londres, où les sujets étaient en moyenne de milieux moins favorisés. Cette différence persistait après exclusion des sujets bilingues, présents seulement dans la population londonienne (Berger et coll., 1975 ). Une autre étude, fondée sur le recours aux soins de la population anglaise d'origine asiatique (Pakistan), montre que la prévalence des troubles des apprentissages est à peu près trois fois plus importante dans cette population que dans celle de la communauté non-asiatique (Emerson et coll., 1997

). Une autre étude, fondée sur le recours aux soins de la population anglaise d'origine asiatique (Pakistan), montre que la prévalence des troubles des apprentissages est à peu près trois fois plus importante dans cette population que dans celle de la communauté non-asiatique (Emerson et coll., 1997 ). Cependant, les travaux sur l'influence du bilinguisme dans l'apprentissage de la lecture ont donné lieu, dans leur ensemble, à des résultats contradictoires (Deponio et coll., 2000

). Cependant, les travaux sur l'influence du bilinguisme dans l'apprentissage de la lecture ont donné lieu, dans leur ensemble, à des résultats contradictoires (Deponio et coll., 2000 ).

).

) sont représentatives des différences géographiques/sociales. En effet, avec la même définition de la dyslexie, la prévalence retrouvée était de 3,6 % sur l'Ile de Wight et de 9,3 % à Londres, où les sujets étaient en moyenne de milieux moins favorisés. Cette différence persistait après exclusion des sujets bilingues, présents seulement dans la population londonienne (Berger et coll., 1975

) sont représentatives des différences géographiques/sociales. En effet, avec la même définition de la dyslexie, la prévalence retrouvée était de 3,6 % sur l'Ile de Wight et de 9,3 % à Londres, où les sujets étaient en moyenne de milieux moins favorisés. Cette différence persistait après exclusion des sujets bilingues, présents seulement dans la population londonienne (Berger et coll., 1975 ). Une autre étude, fondée sur le recours aux soins de la population anglaise d'origine asiatique (Pakistan), montre que la prévalence des troubles des apprentissages est à peu près trois fois plus importante dans cette population que dans celle de la communauté non-asiatique (Emerson et coll., 1997

). Une autre étude, fondée sur le recours aux soins de la population anglaise d'origine asiatique (Pakistan), montre que la prévalence des troubles des apprentissages est à peu près trois fois plus importante dans cette population que dans celle de la communauté non-asiatique (Emerson et coll., 1997 ). Cependant, les travaux sur l'influence du bilinguisme dans l'apprentissage de la lecture ont donné lieu, dans leur ensemble, à des résultats contradictoires (Deponio et coll., 2000

). Cependant, les travaux sur l'influence du bilinguisme dans l'apprentissage de la lecture ont donné lieu, dans leur ensemble, à des résultats contradictoires (Deponio et coll., 2000 ).

).Le sexe est l'un des facteurs de variation souvent associé à la dyslexie. Un article de Shaywitz et coll. (1990 ) a déclenché une polémique sur la différence entre garçons et filles dans la prévalence de la dyslexie. Les auteurs soutenaient qu'il y avait autant de garçons que de filles dyslexiques, et que la prépondérance de garçons retrouvée dans plusieurs études n'était que la conséquence d'un biais lié aux problèmes de comportement, plus fréquents chez les garçons. Pour Shaywitz et coll. (1990

) a déclenché une polémique sur la différence entre garçons et filles dans la prévalence de la dyslexie. Les auteurs soutenaient qu'il y avait autant de garçons que de filles dyslexiques, et que la prépondérance de garçons retrouvée dans plusieurs études n'était que la conséquence d'un biais lié aux problèmes de comportement, plus fréquents chez les garçons. Pour Shaywitz et coll. (1990 ), les enseignants signaleraient plus souvent des problèmes d'apprentissage chez les garçons à cause des problèmes de comportement associés. À l'heure actuelle, sur la base de nouvelles données d'études épidémiologiques (Fergusson et coll., 1996

), les enseignants signaleraient plus souvent des problèmes d'apprentissage chez les garçons à cause des problèmes de comportement associés. À l'heure actuelle, sur la base de nouvelles données d'études épidémiologiques (Fergusson et coll., 1996 ; Flannery et coll., 2000

; Flannery et coll., 2000 ; Katusic et coll., 2001

; Katusic et coll., 2001 ; St Sauver et coll., 2001

; St Sauver et coll., 2001 ; Liederman et coll., 2005

; Liederman et coll., 2005 ) et d'une ré-analyse des données de quatre études épidémiologiques indépendantes (Rutter et coll., 2004

) et d'une ré-analyse des données de quatre études épidémiologiques indépendantes (Rutter et coll., 2004 ), il apparaît que les problèmes de lecture sont de 1,5 à 3 fois plus fréquents chez les garçons que chez les filles. En France, cette différence entre garçons et filles est illustrée indirectement par les données des enfants de la cohorte Gazel (n=2 582 enfants âgés de 4 à 16 ans ; Fombonne et Vermeersch, 1997

), il apparaît que les problèmes de lecture sont de 1,5 à 3 fois plus fréquents chez les garçons que chez les filles. En France, cette différence entre garçons et filles est illustrée indirectement par les données des enfants de la cohorte Gazel (n=2 582 enfants âgés de 4 à 16 ans ; Fombonne et Vermeersch, 1997 ) : plus de garçons que de filles consultent des spécialistes pour des problèmes de lecture et d'écriture. De plus, le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (Pisa ; OCDE, 2003

) : plus de garçons que de filles consultent des spécialistes pour des problèmes de lecture et d'écriture. De plus, le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (Pisa ; OCDE, 2003 ) montre, chez des jeunes de 15 ans de 32 pays, que les filles ont des capacités de lecture supérieures à celles des garçons, l'ampleur de cette différence variant d'un pays à l'autre. Si la différence de sexe dans l'apprentissage de la lecture ne fait plus de doute, les causes à la base de cette différence restent à explorer (Nass, 1993

) montre, chez des jeunes de 15 ans de 32 pays, que les filles ont des capacités de lecture supérieures à celles des garçons, l'ampleur de cette différence variant d'un pays à l'autre. Si la différence de sexe dans l'apprentissage de la lecture ne fait plus de doute, les causes à la base de cette différence restent à explorer (Nass, 1993 ). Leur connaissance devrait permettre d'élucider les processus sous-jacents aux problèmes de lecture pour les deux sexes (Rutter et coll., 2004

). Leur connaissance devrait permettre d'élucider les processus sous-jacents aux problèmes de lecture pour les deux sexes (Rutter et coll., 2004 ).

).

) a déclenché une polémique sur la différence entre garçons et filles dans la prévalence de la dyslexie. Les auteurs soutenaient qu'il y avait autant de garçons que de filles dyslexiques, et que la prépondérance de garçons retrouvée dans plusieurs études n'était que la conséquence d'un biais lié aux problèmes de comportement, plus fréquents chez les garçons. Pour Shaywitz et coll. (1990

) a déclenché une polémique sur la différence entre garçons et filles dans la prévalence de la dyslexie. Les auteurs soutenaient qu'il y avait autant de garçons que de filles dyslexiques, et que la prépondérance de garçons retrouvée dans plusieurs études n'était que la conséquence d'un biais lié aux problèmes de comportement, plus fréquents chez les garçons. Pour Shaywitz et coll. (1990 ), les enseignants signaleraient plus souvent des problèmes d'apprentissage chez les garçons à cause des problèmes de comportement associés. À l'heure actuelle, sur la base de nouvelles données d'études épidémiologiques (Fergusson et coll., 1996

), les enseignants signaleraient plus souvent des problèmes d'apprentissage chez les garçons à cause des problèmes de comportement associés. À l'heure actuelle, sur la base de nouvelles données d'études épidémiologiques (Fergusson et coll., 1996 ; Flannery et coll., 2000

; Flannery et coll., 2000 ; Katusic et coll., 2001

; Katusic et coll., 2001 ; St Sauver et coll., 2001

; St Sauver et coll., 2001 ; Liederman et coll., 2005

; Liederman et coll., 2005 ) et d'une ré-analyse des données de quatre études épidémiologiques indépendantes (Rutter et coll., 2004

) et d'une ré-analyse des données de quatre études épidémiologiques indépendantes (Rutter et coll., 2004 ), il apparaît que les problèmes de lecture sont de 1,5 à 3 fois plus fréquents chez les garçons que chez les filles. En France, cette différence entre garçons et filles est illustrée indirectement par les données des enfants de la cohorte Gazel (n=2 582 enfants âgés de 4 à 16 ans ; Fombonne et Vermeersch, 1997

), il apparaît que les problèmes de lecture sont de 1,5 à 3 fois plus fréquents chez les garçons que chez les filles. En France, cette différence entre garçons et filles est illustrée indirectement par les données des enfants de la cohorte Gazel (n=2 582 enfants âgés de 4 à 16 ans ; Fombonne et Vermeersch, 1997 ) : plus de garçons que de filles consultent des spécialistes pour des problèmes de lecture et d'écriture. De plus, le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (Pisa ; OCDE, 2003

) : plus de garçons que de filles consultent des spécialistes pour des problèmes de lecture et d'écriture. De plus, le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (Pisa ; OCDE, 2003 ) montre, chez des jeunes de 15 ans de 32 pays, que les filles ont des capacités de lecture supérieures à celles des garçons, l'ampleur de cette différence variant d'un pays à l'autre. Si la différence de sexe dans l'apprentissage de la lecture ne fait plus de doute, les causes à la base de cette différence restent à explorer (Nass, 1993

) montre, chez des jeunes de 15 ans de 32 pays, que les filles ont des capacités de lecture supérieures à celles des garçons, l'ampleur de cette différence variant d'un pays à l'autre. Si la différence de sexe dans l'apprentissage de la lecture ne fait plus de doute, les causes à la base de cette différence restent à explorer (Nass, 1993 ). Leur connaissance devrait permettre d'élucider les processus sous-jacents aux problèmes de lecture pour les deux sexes (Rutter et coll., 2004

). Leur connaissance devrait permettre d'élucider les processus sous-jacents aux problèmes de lecture pour les deux sexes (Rutter et coll., 2004 ).

).D'autres facteurs de risque ont été évoqués pour les troubles spécifiques des apprentissages tels qu'une déficience en acides gras poly-insaturés (Richardson et coll., 2000a et b

et b ) ou la saison de naissance (Livingston et coll., 1993

) ou la saison de naissance (Livingston et coll., 1993 ). Cependant l'effet de ces facteurs n'est pas prouvé à l'heure actuelle.

). Cependant l'effet de ces facteurs n'est pas prouvé à l'heure actuelle.

et b

et b ) ou la saison de naissance (Livingston et coll., 1993

) ou la saison de naissance (Livingston et coll., 1993 ). Cependant l'effet de ces facteurs n'est pas prouvé à l'heure actuelle.

). Cependant l'effet de ces facteurs n'est pas prouvé à l'heure actuelle.Évolution avec l'âge

Les études longitudinales (Scarborough, 1984 et 1990

et 1990 ; Francis et coll., 1996

; Francis et coll., 1996 ; Wright et coll., 1996

; Wright et coll., 1996 ; Shaywitz et coll., 1999

; Shaywitz et coll., 1999 ; Sprenger-Charolles et coll., 2000

; Sprenger-Charolles et coll., 2000 ) indiquent que la dyslexie persiste avec l'âge et représente donc un déficit persistant et non transitoire du développement (Shaywitz et coll., 1995 ; Shaywitz et coll., 1999

) indiquent que la dyslexie persiste avec l'âge et représente donc un déficit persistant et non transitoire du développement (Shaywitz et coll., 1995 ; Shaywitz et coll., 1999 ) même si le suivi longitudinal des enfants dyslexiques pose le problème de la stabilité des classifications dans le temps (Share et Silva, 1986

) même si le suivi longitudinal des enfants dyslexiques pose le problème de la stabilité des classifications dans le temps (Share et Silva, 1986 ). En effet, avec des classifications établies à partir d'un seuil, de petites variations dans les scores, sur un continuum, peuvent faire passer certains enfants d'un côté ou de l'autre des limites pré-définies (Jorm et coll., 1986

). En effet, avec des classifications établies à partir d'un seuil, de petites variations dans les scores, sur un continuum, peuvent faire passer certains enfants d'un côté ou de l'autre des limites pré-définies (Jorm et coll., 1986 ).

).

et 1990

et 1990 ; Francis et coll., 1996

; Francis et coll., 1996 ; Wright et coll., 1996

; Wright et coll., 1996 ; Shaywitz et coll., 1999

; Shaywitz et coll., 1999 ; Sprenger-Charolles et coll., 2000

; Sprenger-Charolles et coll., 2000 ) indiquent que la dyslexie persiste avec l'âge et représente donc un déficit persistant et non transitoire du développement (Shaywitz et coll., 1995 ; Shaywitz et coll., 1999

) indiquent que la dyslexie persiste avec l'âge et représente donc un déficit persistant et non transitoire du développement (Shaywitz et coll., 1995 ; Shaywitz et coll., 1999 ) même si le suivi longitudinal des enfants dyslexiques pose le problème de la stabilité des classifications dans le temps (Share et Silva, 1986

) même si le suivi longitudinal des enfants dyslexiques pose le problème de la stabilité des classifications dans le temps (Share et Silva, 1986 ). En effet, avec des classifications établies à partir d'un seuil, de petites variations dans les scores, sur un continuum, peuvent faire passer certains enfants d'un côté ou de l'autre des limites pré-définies (Jorm et coll., 1986

). En effet, avec des classifications établies à partir d'un seuil, de petites variations dans les scores, sur un continuum, peuvent faire passer certains enfants d'un côté ou de l'autre des limites pré-définies (Jorm et coll., 1986 ).

).En conclusion,

malgré un certain accord sur la définition des troubles spécifiques des apprentissages, compte tenu de l'arbitraire qui est à la base du choix des seuils, il est impossible de fournir des taux « objectifs » de prévalence d'un trouble spécifique de la lecture clairement dissocié des difficultés scolaires d'origines diverses. Cependant, d'après les études méthodologiquement les plus rigoureuses, nous pouvons estimer que la dyslexie concerne au minimum entre 3 % et 5 % d'enfants. Au niveau de l'école, cela se traduit par au moins un enfant par classe. Ainsi, le nombre d'enfants concernés est tel que la dyslexie constitue un vrai problème de santé publique.

Bibliographie

[1] badian na. Reading disability defined as a discrepancy between listening and reading comprehension: A longitudinal study of stability, gender differences, and prevalence.

J Learn Disabil. 1999;

32:138- 148

[2] berger m, yule w, rutter m. Attainment and adjustment in two geographical areas II. The prevalence of specific reading retardation.

British Journal of Psychiatry. 1975;

126:510- 519

[3] bhakta p, hackett rj, hackett l. The prevalence and associations of reading difficulties in a population of South Indian children.

J Res Reading. 2002;

25:191- 202

[4] bishop dv, snowling mj. Developmental dyslexia and specific language impairment: same or different ?.

Psychol Bull. 2004;

130:858- 886

[5] delahaie m, sprenger-charolles l, serniclaes w. Développement des procedures d’identification des mots écrits entre 6 et 8 ans chez des enfants « tout venant » en fonction du niveau de lecture.

Année Psychologique. (accepté pour publication);

:-

[6] de la haye f, gombert je, rivière jp, rocher t. Les évaluations en lecture dans le cadre de la journée d’appel de préparation à la défense, année 2004. Note évaluation.

Ministère de L’Éducation nationale, DEP;

septembre 2005.

[7] deponio p, landon j, mullin k, reid g. An audit of the processes involved in identifying and assessing bilingual learners suspected of being dyslexic: a Scotish study.

Dyslexia. 2000;

6:29- 41

[8] emerson e, azmi s, hatton c, caine a, parrott r, wolstenholme j. Is there an increased prevalence of severe learning disabilities among British Asians?.

Ethn Health. 1997;

2:317- 321

[9] esser g, schmidt mh. Children with specific reading retardation-early determinants and long-term outcome.

Acta Paedopsychiatr. 1994;

56:229- 237

[10] farrag af, el-behary aa, kandil mr. Prevalence of specific reading disability in Egypt.

Lancet. 1988;

2:837- 839

[11] fergusson dm, horwood lj, shannon ft, lawton jm. The Christchurch Child Development Study: a review of epidemiological findings.

Paediatr Perinat Epidemiol. 1989;

3:302- 325

[12] fergusson dm, horwood lj, caspi a, moffitt te, silva pa. The (artefactual) remission of reading difficulties.

Dev Psychol. 1996;

32:132- 140

[13] finnstrom o, gaddlin po, leijon i, samuelsson s, wadsby m. Very-low-birth-weight children at school age: academic achievement, behavior and self-esteem and relation to risk factors.

J Matern Fetal Neonatal Med. 2003;

14:75- 84

[14] flannery ka, liederman j, daly l, schultz j. Male prevalence for reading disability is found in a large sample of black and white children free from ascertainment bias.

J Int Neuropsychol Soc. 2000;

6:433- 442

[15] fombonne e, vermeersch s. Children from the GAZEL cohort: II--motive for contact with the medical-educational system by age and sex.

Rev Epidemiol Sante Publique. 1997;

45:107- 115

[16] francis dj, shaywitz se, stuebing kk, shaywitz ba, fletcher jm. Developmental lag versus deficits models of reading disabilities: a longitudinal, individual growth curves analysis.

J Ed Psychology. 1996;

88:3- 17

[17] johnson eo, breslau n. Increased risk of learning disabilities in low birth weight boys at age 11 years.

Biol Psychiatry. 2000;

47:490- 500

[18] jorm af, share dl, matthews r, mac lean r. Behaviour problems in specific reading retarded and general reading backward children : A longitudinal study.

Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines. 1986;

27:33- 43

[19] katusic sk, colligan rc, barbaresi wj, schaid dj, jacobsen sj. Incidence of reading disability in a population-based birth cohort, 1976-1982, Rochester, Minn.

Mayo Clin Proc. 2001;

76:1081- 1092

[20] lewis ba, freebairn la, taylor hg. Academic outcomes in children with histories of speech sound disorders.

J Commun Disord. 2000;

33:11- 30

[21] liederman j, kantrowitz l, flannery k. Male vulnerability to reading disability is not likely to be a myth: a call for new data.

J Learn Disabil. 2005;

38:109- 129

[22] lindgren sd, de renzi e, richman lc. Cross-national comparisons of developmental dyslexia in Italy and the United States.

Child Development. 1985;

56:1404- 1417

[23] livingston r, adam bs, bracha hs. Season of birth and neurodevelopmental disorders: summer birth is associated with dyslexia.

J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1993;

32:612- 616

[24] makita k. The rarity of reading disability in Japanese children.

Journal of Orthopsychiatry. 1968;

38:599- 614

[25] margai f, henry n. A community-based assessment of learning disabilities using environmental and contextual risk factors.

Soc Sci Med. 2003;

56:1073- 1085

[27] miles e. Some problems in determining the prevalence of dyslexia.

Electronic Journal of Research in Educational Psychology. 2004;

2:5- 12

[28] molfese vj, modglin a, molfese dl. The role of environment in the development of reading skills: a longitudinal study of preschool and school-age measures.

J Learn Disabil. 2003;

36:59- 67

[29] murat f. Les compétences des adultes à l’écrit, en calcul et en compréhension orale.

Insee Première. 2005;

1044:1- 4

[31]organisation pour la coopération économique et le développement (ocde). Learning for Tomorrow’s World–First Results from PISA 2003.

OECD;

2003.

[32] omotosho ja. Learning disability problems prevalent among elementary school age children in Ilorin metropolis: Implications for special education and counselling.

IFE Psychologia. 2001;

9:128- 133

[33] paulesu e, démonet jf, fazio f, mccrory e, chanoine v. Dyslexia: cultural diversity and biological unity.

Science. 2001;

291:2165- 2167

[34] plaza m, chauvin d, lanthier o, rigoard m-t, roustit j. Validation longitudinale d’un outil de dépistage des troubles du langage écrit. Étude d’une cohorte d’enfants dépistés en fin de CP et réévalués en fin de CE1.

Glossa. 2002;

81:22- 33

[35] richardson aj, calvin cm, clisby c, schoenheimer dr, montgomery p. Fatty acid deficiency signs predict the severity of reading and related difficulties in dyslexic children.

Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2000a;

63:69- 74

[36] richardson aj, ross ma. Fatty acid metabolism in neurodevelopmental disorder: a new perspective on associations between attention-deficit/hyperactivity disorder, dyslexia, dyspraxia and the autistic spectrum.

Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2000b;

63:1- 9

[37] rodgers b. The identification and prevalence of specific reading retardation.

British Journal of Educational Psychology. 1983;

53:369- 373

[38] rutter m, caspi a, fergusson d, horwood lj, goodman r. Sex differences in developmental reading disability: new findings from 4 epidemiological studies.

Jama. 2004;

291:2007- 2012

[39] scarborough hs. Continuity between childhood dyslexia and adult reading.

Br J Psychol. 1984;

75:329- 348

[40] scarborough hs. Very early language deficits in dyslexic children.

Child Dev. 1990;

61:1728- 1743

[41] share dl, silva pa. The stability and classification of specific reading retardation: A longitudinal study from age 7 to 11.

British Journal of Educational Psychology. 1986;

56:32- 39

[42] shaywitz se, shaywitz ba, fletcher jm, escobar md. Prevalence of reading disability in boys and girls. Results of the Connecticut Longitudinal Study.

Jama. 1990;

264:998- 1002

[43] shaywitz se, fletcher jm, holahan jm, shneider ae, marchione ke. Persistence of dyslexia: the Connecticut Longitudinal Study at adolescence.

Pediatrics. 1999;

104:1351- 1359

[44] silva pa, mcgee r, williams sm. Developmental language delay from three to seven years and its significance for low intelligence and reading difficulties at age seven.

Dev Med Child Neurol. 1983;

25:783- 793

[45] sprenger-charolles l, cole p, lacert p, serniclaes w. On subtypes of developmental dyslexia: Evidence from processing time and accuracy scores.

Can J Exp Psychol. 2000;

54:87- 104

[46] st sauver jl, katusic sk, barbaresi wj, colligan rc, jacobsen sj. Boy/girl differences in risk for reading disability: potential clues?.

Am J Epidemiol. 2001;

154:787- 794

[47] stanton chapman tl, chapman da, bainbridge nl, scott kg. Identification of early risk factors for language impairment.

Res Dev Disabil. 2002;

23:390- 405

[48] stevenson hw, stigler jw, lucker gw, lee s, hsu c, kitamura s. Reading disabilities-the case of Chinese, Japanese and English.

Child Development. 1982;

53:1164- 1181

[49] watier l, dellatolas g, chevrie-muller c. Difficultés de langage et de comportement à 3 ans et demi et retard en lecture au CE1 : une étude longitudinale sur 693 enfants.

Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique. 2006;

54:327- 339

[50] wright sf, fields h, newman sp. Dyslexia: stability of definition over a five year period.

Journal of research in reading. 1996;

19:46- 60

[51] yamada j, banks a. Evidence for and characteristics of dyslexia among Japanese children.

Ann Dyslexia. 1994;

44:105- 119

[52] yule w, rutter m, berger m, thompson j. Over- and under-achievement in reading: distribution in the general population.

Br J Educ Psychol. 1974;

44:1- 12

[53] zorman m, lequette c, pouget g. Dyslexies : intérêt d’un dépistage et d’une prise en charge précoce à l’école.

In: metz-lutz mn, demont e, seegmuller c, de agostini m, bruneau n, editors.

Développement cognitif et troubles des apprentissages : évaluer, comprendre, rééduquer et prendre en charge.

Marseille:Solal;

2004.

p. 245- 270

→ Aller vers SYNTHESE