Troubles spécifiques des apprentissages

2007

9-

Dyslexie : études de groupes et de cas multiples

Les difficultés d'apprentissage de la lecture peuvent avoir des origines diverses : un environnement social peu stimulant, une scolarisation non assidue ou une mauvaise maîtrise de la langue. La présence de troubles psychologiques, de déficits intellectuels ou encore de déficiences de la vision ou de l'audition peut également gêner cet apprentissage. C'est seulement face à une difficulté sévère d'apprentissage de la lecture, et après avoir éliminé les causes potentielles d'échec évoquées, que l'on peut parler de troubles spécifiques d'acquisition de la lecture, c'est-à-dire de dyslexie (Critchley, 1970

;

World Health Organization, 1993

).

Ce chapitre présente une synthèse de l'état actuel des connaissances dans le domaine. Pour comprendre ce qui dysfonctionne chez le dyslexique, il faut toutefois avoir une idée du fonctionnement normal de la lecture et de son apprentissage. Le présent chapitre s'appuie donc sur les travaux présentés dans le chapitre 2, dans lequel ont été examinés les résultats des études sur les processus cognitifs mis en jeu dans la lecture chez celui qui sait lire (le lecteur dit « expert ») ainsi que ceux provenant des études sur l'apprentissage normal de la lecture.

Ces travaux ont montré que ce sont les mécanismes qui permettent d'identifier les mots écrits qui sont spécifiques à la lecture, le processus de compréhension étant largement amodal, c'est-à-dire similaire quel que soit le mode de présentation des informations linguistiques, écrit ou oral. En effet, chez le lecteur qui a développé des procédures d'identification des mots écrits efficientes, les corrélations entre compréhension écrite et orale sont très élevées. Ces travaux ont également montré que le lecteur expert a recours à des procédures d'identification des mots écrits très rapides et fortement indépendantes du contexte. De plus, ce lecteur a accès quasi-immédiatement non seulement à l'image visuelle des mots écrits, mais aussi à leur forme sonore. C'est le développement de telles procédures de lecture qui permet à l'enfant d'atteindre un niveau de compréhension écrite égal à celui de sa compréhension orale, en le dégageant du poids d'un décodage lent et laborieux. Les travaux de recherche suggèrent également que, dans une écriture alphabétique, la maîtrise du décodage est le sine qua non de l'apprentissage de la lecture. Les bons décodeurs précoces sont en effet ceux qui progressent le mieux, et le plus vite. En outre, la « transparence » de l'orthographe facilite cet apprentissage. Ainsi, les enfants espagnols apprennent à lire plus vite que les petits français qui eux-mêmes apprennent plus vite que les petits anglais. Les travaux de recherche signalent enfin que les capacités phonologiques (capacités d'analyse phonémique, de mémoire phonologique à court terme et de dénomination rapide) sont les prédicteurs les plus fiables de l'apprentissage de la lecture. En comparaison, le poids des habiletés non verbales, tout comme celui des facteurs socioculturels, est moindre.

Le présent chapitre est centré sur deux principales questions : comment fonctionnent les procédures d'identification des mots écrits chez les dyslexiques et quelles sont, en dehors de la lecture, les compétences déficientes chez eux ? Auparavant, les principaux problèmes que posent les études portant sur ce type de population sont examinés.

Quelques problèmes méthodologiques

C'est face à une difficulté sévère d'apprentissage de la lecture, et après avoir éliminé les causes potentielles d'échec évoquées dans l'introduction, que l'on peut parler de dyslexie. Cette définition n'est toutefois pas opérationnelle d'un point de vue diagnostic. Elle ne fournit en effet aucun indice permettant de caractériser la dyslexie. La seule définition basée sur des critères non exclusionnaires s'appuie sur l'examen des performances en lecture des dyslexiques. Elle part du fait que, pour pouvoir comprendre des textes, l'enfant doit acquérir un haut niveau d'automaticité dans l'identification des mots écrits. C'est le développement d'une telle compétence qui lui permettra d'atteindre un niveau de compréhension écrite égal à celui de sa compréhension orale. Dans ce contexte, ce qui caractérise la dyslexie est l'incapacité de développer des procédures automatiques d'identification des mots écrits, cette difficulté, inattendue vu l'âge et les autres habiletés cognitives des dyslexiques, n'étant pas la conséquence de troubles sensori-moteurs. Cette définition est celle retenue par l'

International Dyslexia Association (2005

).

Une autre question est de savoir à partir de quand on peut dire d'un enfant qu'il est dyslexique. Si on accepte un critère souvent retenu (2 ans de retard), ce n'est qu'après deux ans d'échec qu'il est possible de faire un bilan de dyslexie, et donc d'apporter les aides nécessaires. Un meilleur critère est de tenir compte de l'écart par rapport à la moyenne des performances d'un groupe de lecteurs ne présentant pas de difficultés. On qualifie alors de déviantes les performances qui se situent, par exemple, à plus de 1,65 écart-type de la norme, ce qui, dans une distribution normale, correspond aux 5 % des sujets qui ont les scores les plus faibles.

Pour évaluer un déficit, il faut toutefois disposer de normes. Si on admet que le déficit principal des dyslexiques concerne les procédures d'identification des mots écrits, les tests doivent évaluer cette compétence. De tels tests existent dans les pays anglo-saxons (WRAT-R, Jastak et Wilkinson, 1984

; Woodcock, 1987

). Ces tests, utilisés aussi bien par les cliniciens que par les chercheurs, comportent des épreuves de lecture de mots et de pseudo-mots, qui ne prennent toutefois en compte que la précision de la réponse (pas le temps de réponse), ce qui a pu conduire à sous-estimer les déficits des dyslexiques les plus âgés (Shaywitz et Shaywitz, 2005

). De telles batteries existent en France, la Belec (Mousty et Leybaert, 1999

), l'Odedys et l'Evalec (Sprenger-Charolles et coll., 2005

). Seule la dernière présente des données normatives pour le niveau CP qui tiennent compte à la fois de la précision et du temps de latence des réponses correctes.

Une question cruciale, pour ceux qui cherchent à mettre en relief un possible « génotype » de la dyslexie, est de savoir s'il y a un « phénotype ». En d'autres termes, est-ce que les manifestations de la dyslexie se retrouvent de façon identique chez la plupart des sujets. D'après les modèles de référence dans le domaine (Plaut et coll., 1996

; Coltheart et coll., 2001

), pour identifier les mots, le lecteur peut utiliser une procédure lexicale (ou visuo-orthographique) ou une procédure sublexicale (ou par médiation phonologique), ce qui renvoie, dans la terminologie utilisée dans le domaine de l'enseignement, à la lecture globale de mot, par opposition à son décodage. Dans ce contexte, la question est de savoir s'il y a des troubles des procédures d'identification des mots écrits qui prévalent chez les dyslexiques (c'est-à-dire qui se retrouvent de façon convergente à travers les études et qui caractérisent la majorité des cas) ou si, au contraire, il y a différents types de dyslexie. Cette question a des implications pour la prise en charge des enfants, qui doit s'adapter à la nature du trouble. Dans les parties suivantes, après avoir présenté la première étude dans laquelle la question de l'homogénéité des profils de dyslexie a été évaluée, sont explicités quelques problèmes méthodologiques à la source d'incohérences dans la littérature sur la dyslexie.

De l'étude princeps de Boder (1973) aux modèles issus de la neuropsychologie

La question de savoir s'il y a ou non homogénéité dans les manifestations de la dyslexie du développement était au cœur de l'étude de Boder (1973

) qui a porté sur une centaine d'enfants de 8 à 16 ans. Dans un premier temps, des mots étaient présentés durant une seconde. Ceux qui n'ont alors pas été reconnus ont été représentés pendant 10 secondes. Les items reconnus dans la première condition sont supposés faire partie du vocabulaire « visuel » des enfants et ceux lus dans la seconde, supposés avoir été décodés. La dernière étape de l'étude comportait une épreuve d'écriture portant sur les mots reconnus visuellement et sur ceux décodés. La typologie a été établie sur la base des résultats de cette épreuve. La plupart des dyslexiques (60 %) ont des troubles phonologiques sélectifs. Ces dyslexiques, dits dysphonétiques, n'écrivent correctement que les mots qu'ils connaissent par cœur. Les 10 % de dyslexiques dits dyseidétiques ont des problèmes spécifiques de mémorisation de la forme visuelle des mots : ils écrivent les mots comme ils les prononcent. Un troisième groupe inclut les enfants les plus sévèrement handicapés, qui souffrent à la fois de troubles visuels et phonologiques. D'après cette étude, les troubles phonologiques se retrouvent donc dans la majorité des cas de dyslexie. Cette étude a eu une large influence dans la pratique clinique. Elle est toutefois biaisée par le fait que la classification des dyslexiques était basée sur leurs habiletés d'écriture. Cette approche a été remplacée dès la fin des années 1970 par les travaux issus de la neuropsychologie.

La neuropsychologie s'est intéressée au traitement de l'information chez des patients qui ont perdu certaines habiletés suite à un accident cérébral. On parle alors de troubles acquis, par opposition aux troubles du développement. Les dyslexies acquises surviennent chez des adultes qui ont normalement appris à lire : l'architecture cognitive sous-tendant cette compétence était donc en place chez eux. En général, certains aspects de la lecture sont préservés et les dissociations fonctionnelles relevées permettent d'émettre des hypothèses sur les différentes composantes impliquées dans le processus de lecture. Ainsi, certains patients ne peuvent lire que les mots réguliers sur le plan des correspondances grapho-phonémiques, qu'ils soient ou non fréquents, et produisent des erreurs de régularisation sur les mots irréguliers, même très fréquents (« sept » lu comme « septembre »). D'autres présentent le profil inverse : ils ne peuvent lire que les mots fréquents, qu'ils soient ou non réguliers, et s'avèrent incapables de lire des mots nouveaux. Les patients du premier type sont dits avoir une dyslexie de surface (Coltheart et coll., 1983

) et ceux du second type une dyslexie phonologique (Beauvois et Derouesné, 1979

). Ces doubles dissociations, à la base du modèle à double voie de lecture (Coltheart, 1978

; Coltheart et coll., 1993

et 2001

), indiquent qu'il existerait deux procédures fonctionnellement distinctes : une procédure lexicale, s'appuyant sur la forme « globale » des mots et une procédure sublexicale (ou par médiation phonologique), s'appuyant sur les correspondances grapho-phonémiques.

Ces modèles ne sont pas forcément les plus adéquats pour rendre compte de la dyslexie du développement. En effet, chez ces dyslexiques, le déficit lexique ne résulte pas d'une lésion cérébrale acquise après l'apprentissage de la lecture : il se manifeste au cours de cet apprentissage. C'est la raison pour laquelle des modèles développementaux ont été élaborés (Marsh et coll., 1981

; Frith, 1985

et 1986

; Harris et Coltheart, 1986

; Morton, 1989

). Si on admet que, d'une part, les procédures de lecture se mettent en place progressivement, en suivant une trajectoire développementale spécifique, la maîtrise de la procédure sublexicale (par médiation phonologique) conditionnant la mise en place de la procédure lexicale (voir le chapitre 2) et que, d'autre part, les dyslexiques présentent des déficiences dans les traitements impliquant la phonologie (Ramus, 2003), la procédure sublexicale ne devrait pas se mettre correctement en place chez eux, ni par voie de conséquence, la procédure lexicale. On ne devrait donc pas rencontrer de profils dissociés de type dyslexie phonologique (caractérisée par un déficit spécifique de la procédure phonologique de lecture) ou dyslexie de surface (caractérisée par un déficit spécifique de la procédure lexicale de lecture) dans la dyslexie du développement.

Apport et limites des différents types d'études

Deux types d'études ont occupé une place prépondérante dans la recherche sur la dyslexie jusqu'à une période récente : les études de groupes et celles de cas uniques. Les études de cas uniques visent à mettre en relief des profils extrêmes, représentatifs d'un type particulier de symptôme (Coltheart, 2004

), alors que les études de groupes visent à déterminer ce qui caractérise le comportement moyen des dyslexiques, à partir de l'examen d'une large population supposée représentative de ce qu'est la dyslexie.

Dans les études de groupe, les scores d'un groupe de dyslexiques sont comparés à ceux d'un groupe de normolecteurs. Les différences sont dites robustes quand les mêmes résultats sont reproduits dans différentes études. Ces études neutralisent toutefois les individus. Or, les participants d'un même groupe n'ont pas tous le même comportement. Une différence significative peut en effet n'être due qu'à un petit nombre de dyslexiques, par exemple, autour de 50 %, comme dans une étude de Tallal (1980

). Dans ce cas, il est illégitime de dire que le déficit observé est prévalent.

Les études de cas uniques ne s'intéressent en revanche qu'aux individus, leur objectif étant de mettre en relief l'existence de profils dissociés dans la dyslexie. On définit comme dyslexique phonologique celui qui a un déficit sélectif de la procédure par médiation phonologique et comme dyslexique de surface celui qui a un déficit sélectif de la procédure lexicale de lecture. Cette typologie est le plus souvent fondée sur la comparaison entre les scores en lecture de mots irréguliers fréquents (qui peuvent être traités par la procédure lexicale) et ceux en lecture de pseudo-mots (traités par la procédure par médiation phonologique). Le dyslexique phonologique a des performances normales en lecture de mots irréguliers fréquents alors que ses performances en lecture de pseudo-mots sont en dessous de la norme, et vice versa pour la dyslexie de surface. Ce type d'étude pose deux problèmes. D'une part, lorsque l'on n'examine que des profils dissociés, sont exclus les dyslexiques qui ont un double déficit. D'autre part, on ne peut rendre compte de la prévalence des différents profils.

Pour connaître cette prévalence, il faut s'appuyer sur l'examen de séries de cas. Ce type d'études permet de surmonter les difficultés respectives des deux méthodes précédentes. Ces études utilisent en effet la méthode des cas uniques, sauf qu'elles prennent en compte plusieurs cas non sélectionnés pour leur typicité. De plus, comme les études de groupes, elles portent sur une large population supposée représentative de la population des dyslexiques. Elles peuvent donc permettre de connaître la prévalence des profils de type dyslexie phonologique et de surface. Elles permettent également de cerner la proportion des profils mixtes que les études de cas uniques ont toujours négligés. Une méthode de plus en plus utilisée s'appuie sur l'examen de séries de cas de dyslexiques émanant d'une vaste cohorte suivie pendant plusieurs années depuis une période précédant l'apprentissage de la lecture. Ce type d'études permet d'évaluer les différences entre de futurs dyslexiques et de futurs normolecteurs avant l'apprentissage de la lecture ainsi que la stabilité des profils de dyslexie dans le temps.

Limites des comparaisons avec des enfants de même âge

Les performances des dyslexiques sont souvent comparées à celles de normolecteurs de même âge, ce qui est discutable. En effet, le niveau de lecture a une incidence sur les capacités langagières, entre autres, le vocabulaire et les capacités d'analyse phonémique. En conséquence, une différence entre dyslexiques et normolecteurs de même âge chronologique dans ces domaines peut simplement s'expliquer par le niveau de lecture des dyslexiques. D'autre part, il y a des changements au cours de l'apprentissage dans les procédures de lecture utilisées. Ainsi, l'effet de la régularité (la différence entre la lecture de mots réguliers, comme « table » et irréguliers, comme « sept ») est plus notable chez les jeunes enfants (7-8 ans) que chez les plus âgés (à 10 ans). En conséquence, il est problématique de comparer les compétences en lecture de normolecteurs de 10 ans à celles de dyslexiques de même âge mais ayant un niveau de lecture d'enfants de 8 ans.

Bryant et Impey (1986

) ont été les premiers à avoir mis en relief le caractère crucial d'une comparaison entre dyslexiques et normolecteurs de même niveau de lecture. Ce type de comparaison, à la différence de celles avec des normolecteurs de même âge chronologique, permet en effet de cerner si la dyslexie correspond à un simple retard d'apprentissage. Pour donner une image, on peut se figurer une balance avec deux plateaux et des poids sur chacun d'eux, les poids sur le plateau de gauche et sur celui de droite indiquant respectivement l'efficience des procédures sublexicale et lexicale de lecture. Le poids global de ces deux procédures est identique chez les dyslexiques et les normolecteurs. Si les plateaux s'équilibrent de la même façon chez les dyslexiques et les normolecteurs plus jeunes, les dyslexiques ont un simple retard d'apprentissage. Les plateaux peuvent toutefois ne pas se positionner de façon identique dans les deux populations. Dans ce cas, comme le soulignent Bryant et Impey (1986

), les dyslexiques présentent un profil atypique, non observé chez des enfants qui ont le même niveau global de lecture qu'eux : leur trajectoire développementale est donc déviante.

Limites dues aux mesures utilisées pour caractériser les déficits lexiques des dyslexiques

Les effets les plus souvent manipulés sont ceux de lexicalité, de fréquence et de régularité. La manifestation d'effets de fréquence ou de lexicalité est considérée comme étant la signature de la procédure lexicale. En effet, cette procédure doit permettre de mieux lire les mots fréquents que les rares, leur adresse étant plus facilement accessible parce que plus souvent sollicitée. La lexicalité n'est que la limite extrême de la fréquence, les pseudo-mots ne pouvant avoir d'adresse dans le lexique interne d'un sujet, vu qu'ils n'existent pas. D'un autre côté, une supériorité de la lecture de mots réguliers par rapport à des mots irréguliers (effet de régularité) est l'indicateur du recours à la procédure sublexicale (par médiation phonologique), les mots irréguliers ne pouvant être correctement lus par cette procédure.

L'efficience d'un comportement doit se mesurer par sa précision et sa rapidité. La rapidité de la réponse ne peut cependant être utilisée que si le nombre de réponses correctes est suffisamment élevé (plus de 50 % pour les épreuves de lecture à haute voix de mots ; Olson et coll., 1994

). Cela permet de comprendre pourquoi, dans les études effectuées avec des dyslexiques anglophones, il n'a le plus souvent été tenu compte que de la précision. En effet, le nombre moyen de réponses correctes est souvent très bas, ce qui n'est pas le cas dans d'autres langues, comme en espagnol ou en allemand, dans lesquelles les bilans de dyslexie se basent sur le temps de traitement. Ce n'est également pas le cas en français bien que le temps de réponse ne soit que rarement pris en compte, ce qui a pu conduire à des erreurs de diagnostic. En effet, il n'est pas possible de dire que les capacités de lecture d'un sujet dyslexique sont préservées quand ce sujet est aussi précis que des normolecteurs mais plus lent.

Ces questions sont examinées dans ce chapitre qui présente d'abord les études sur le fonctionnement des procédures d'identification des mots écrits dans la dyslexie, puis celles sur les compétences déficitaires, en dehors de la lecture, chez ces sujets. Ce chapitre s'appuie sur les résultats d'études de groupes et de séries de cas. De plus, les manifestations de la dyslexie étant supposées être influencées par la transparence de l'orthographe, aussi souvent que possible sont présentés les résultats d'études inter-langues, et ceux d'études impliquant des non-anglophones. Une attention particulière est portée, d'une part, aux études s'appuyant sur des comparaisons entre dyslexiques et normolecteurs de même niveau de lecture, d'autre part, aux liens entre l'exactitude de la réponse et la vitesse de traitement et, enfin, aux études comportant des données longitudinales, en particulier celles recueillies avant l'apprentissage de la lecture chez de futurs dyslexiques.

Procédures d'identification des mots écrits dans la dyslexie

Cette section présente des résultats émanant d'études de groupes et de séries de cas individuels de dyslexiques. Les études de groupes permettent de caractériser le phénotype de la dyslexie, en mettant en relief la spécificité des procédures d'identification des mots écrits utilisées par ces sujets, en tant que groupe, alors les études de séries de cas permettent d'évaluer le nombre de sujets qui ont un déficit spécifique, quel qu'il soit. Les résultats des études de groupe sont dits robustes s'ils se retrouvent de façon convergente dans différentes études ; les déficits sont dits prévalents s'ils se retrouvent dans la majorité des cas.

Études de groupes

Les premiers travaux sur la dyslexie ont mis en relief des difficultés supposées visuelles. Par exemple, les dyslexiques lisent « p » à la place de « b » (Orton et Samuel, 1937

). Cette hypothèse encore très populaire a été rejetée.

Pour être sûr que les confusions entre p-b (ou entre b-d) sont visuelles, il faudrait que ces erreurs ne concernent que ces deux lettres, et non leur équivalent phonologique t-d (ou p-t) ; ce qui n'est pas le cas. En effet, les dyslexiques (Fischer et coll., 1978

; Vellutino, 1979

), comme les lecteurs débutants (Liberman et coll., 1971

; Cossu et coll., 1995

; Sprenger-Charolles et Siegel, 1997

), font autant de confusion entre p et b qu'entre t et d, ce qui suggère, comme le soulignent les auteurs, que les erreurs entre p et b sont plutôt phonologiques que visuelles.

Les études ultérieures sur la dyslexie ont pour la majeure partie d'entre elles été basées sur le modèle à double voie de lecture (Coltheart, 1978

; Coltheart et coll., 1993

et 2001

) et/ou sur les modèles développementaux (Frith, 1985

; Harris et Coltheart, 1986

; Seymour, 1986

; Morton, 1989

), l'objectif étant de vérifier si le déficit des dyslexiques concerne plutôt la procédure sublexicale que la procédure lexicale de lecture.

Dans le cadre de ces études, on utilise les items supposés être la meilleure signature de la mise en œuvre de l'une des deux procédures de lecture, des mots irréguliers fréquents pour la procédure lexicale, et des pseudo-mots non-analogues de mots de la langue

1

C'est-à-dire des pseudo-mots qui ne ressemblent pas à des mots de la langue, ni sur le plan orthographique, ni sur le plan phonologique. En effet, des pseudo-mots proches de mots de la langue (comme « mable » ou « lorte », analogues de « table » et de « porte ») peuvent être partiellement lus par une procédure lexicale.

pour la procédure sublexicale (ou par médiation phonologique). Si la procédure sublexicale des dyslexiques est déficiente, leur déficit devrait surtout ressortir en lecture de pseudo-mots, parce qu'aucune stratégie lexicale n'est alors disponible (il n'est en effet pas possible de « reconnaître » un mot qui n'a jamais été rencontré). L'effet de la lexicalité, c'est-à-dire la différence entre la lecture de mots et de pseudo-mots, devrait donc être plus important chez eux que chez des normolecteurs. À l'inverse, l'effet de la régularité, c'est-à-dire la différence entre des mots réguliers comme « table » et des mots irréguliers comme « sept », devrait être plus faible chez eux que chez des normolecteurs. Cette dernière hypothèse est fondée sur le fait que l'utilisation normale de la voie sublexicale de lecture facilite la lecture de mots réguliers au détriment des mots irréguliers, au moins dans les étapes initiales de l'acquisition de lecture (voir pour des résultats en anglais ou en français : Backman et coll., 1984

; Waters et coll., 1984

; Sprenger-Charolles et coll., 1998 et 2003

).

Déficit des dyslexiques en lecture de pseudo-mots : analyse des études de groupes anglophones

La présence d'un déficit en lecture de pseudo-mots chez les dyslexiques, y compris par rapport à des normolecteurs plus jeunes qu'eux mais de même niveau de lecture (appelés normolecteurs de même âge lexique ; NLAL), est un indicateur du fait que leur trajectoire développementale est déviante. Cette question a été évaluée dans la revue de la littérature de Rack et coll. (1992

) et dans la méta-analyse de Van Ijzendoorn et Bus (1994

).

Rack et coll. (1992

) ont séparé les études en deux ensembles : celles où les dyslexiques se sont avérés plus faibles que les NLAL et les autres. Le premier ensemble comporte dix études impliquant 428 dyslexiques et un nombre équivalent de NLAL (Snowling, 1981

; Baddeley et coll., 1982

; Siegel et Ryan, 1988

). Les dyslexiques ont de 5 à 1,3 ans de plus que les NLAL (médiane : 2,5 ans). Les différences pour l'exactitude de la réponse en lecture de pseudo-mots varie de 43 % (Snowling, 1981

) à 9 % (Baddeley et coll., 1982

) avec une médiane de 19 %. L'autre ensemble inclut six études impliquant 276 dyslexiques et un nombre équivalent de NLAL (Beech et Harding, 1984

; Treiman et Hirsh-Pasek, 1985

; Szeszulski et Manis, 1987

). Les différences d'âge entre groupes varient entre 4 et 1 ans (médiane : 3) et celles pour les scores en lecture de pseudo-mots entre 15 et 0 % (médiane : 4 %), les deux scores extrêmes ayant été relevés chez les enfants qui avaient le niveau de lecture le plus bas et le plus élevé dans l'étude de Szeszulski et Manis (1987

). Le résultat nul observé dans le dernier cas peut donc provenir d'effets plafonds pour la précision de la réponse. Rack et coll. (1992

) postulent que les différences entre ces deux ensembles peuvent être dues soit aux tests employés pour apparier les groupes, soit au type de pseudo-mots utilisé. En effet, les différences non significatives émergent, d'une part, dans les études dans lesquelles les dyslexiques ont été appariés aux NLAL sur la base d'un test impliquant la lecture de mots en contexte, ou celle de mots simples. D'autre part, elles se retrouvent surtout dans les études qui ont utilisé des pseudo-mots simples (courts ou peu complexes).

La validité de ces explications a été évaluée par Van Ijzendoorn et Bus (1994

) dans une méta-analyse des études prises en compte par Rack et coll. (1992

). La population entière comporte 1 183 sujets, la moitié étant dyslexiques. Van Ijzendoorn et Bus ont calculé la taille de la différence entre les scores des dyslexiques et ceux des NLAL en nombre d'écarts-type. Pour estimer la force d'un effet, les valeurs proposées par Cohen (1988

) ont été utilisées : un effet de 0,20 est considéré faible, à partir de 0,50, il est dit modéré, et à partir de 0,80, fort. Pour la totalité des études passées en revue par Van Ijzendoorn et Bus, la taille de l'effet varie de 0 à 1,03 (moyenne : 0,48). La taille de l'effet est de 0,66 pour les études dans lesquelles la différence entre dyslexiques et NLAL était significative. Toutefois, la combinaison des scores des études qui, individuellement, n'avaient pas permis de mettre en relief un déficit des dyslexiques en lecture de pseudo-mots montre que ce déficit est présent : bien qu'étant plus faible que pour les autres études (0,27), la différence entre dyslexiques et NLAL est significative (p < 0,005).

Van Ijzendoorn et Bus ont ensuite examiné l'impact des facteurs qui, selon Rack et coll. (1992

), ont pu biaiser les résultats. En fait, le type de pseudo-mots (longueur ou degré de similitude par rapport à des mots) n'a pas d'incidence sur la taille d'effet. En revanche, la nature du test utilisé pour apparier les groupes influe sur la taille de l'effet, qui est plus faible dans les études qui ont utilisé un test de lecture de mots en contexte ou facile à lire (0,23) que dans celles fondées sur la lecture de mots complexes (0,62).

Cette méta-analyse corrobore les conclusions de Rack et coll. (1992

), à savoir que le déficit systématiquement relevé en lecture de pseudo-mots chez les dyslexiques comparativement à des enfants plus jeunes qu'eux mais de même niveau de lecture, est un argument fort à l'appui de l'hypothèse qu'un déficit phonologique est au cœur de la dyslexie, ce déficit traduisant un développement déviant de leurs compétences phonologiques de lecture. Elle signale aussi les biais introduits par un appariement fait sur la base d'un test non adéquat.

Effet de la régularité dans la dyslexie : méta-analyse des études de groupes anglophones

L'effet de la régularité fournit un index de l'utilisation de la procédure sublexicale de lecture. Si les dyslexiques n'utilisent que peu cette procédure, l'effet de la régularité devrait être plus faible chez eux que chez des normolecteurs (Manis et coll., 1990

). En dépit de la validité apparente de cette prédiction, un effet de régularité de même amplitude a été relevé entre dyslexiques et normolecteurs plus jeunes mais de même niveau de lecture (NLAL) dans les études anglophones (Olson et coll., 1985

; Bruck, 1988

; Stanovich et coll., 1988

; Snowling et coll., 1996a

). Metsala et coll. (1998

) ont effectué une méta-analyse de 17 études (en tout, plus de 1 000 participants : 536 dyslexiques et 580 NLAL).

Comme dans les analyses de Van Ijzendoorn et Bus (1994

), la taille de l'effet de la régularité a été évaluée en fonction de l'écart-type entre les groupes, pondéré cette fois par l'effectif. La taille de cet effet est globalement de 0,63 (non pondéré : 0,74), et, contrairement aux prédictions, elle est de même amplitude pour les dyslexiques (0,58 ; non pondéré : 0,64) et les NLAL (0,68 ; non pondéré : 0,85). Y compris dans les huit études qui avaient montré une infériorité de cet effet chez les dyslexiques (Frith et Snowling, 1983

; Szeszulski et Manis, 1987

; Murphy et Pollatsek, 1994

), la taille de l'effet n'est pas pour eux différente de celle observée pour les NLAL. En outre, la fréquence des mots a un impact sur l'importance de l'effet, son amplitude diminuant en fonction de la fréquence des mots. Cependant, y compris dans les études qui ont employé des mots de haute fréquence, la taille moyenne de l'effet est au-dessus de zéro, en conformité avec les résultats rapportés par Jared (1997

) montrant que la régularité affecte même la lecture de mots de haute fréquence.

Effets de lexicalité et de régularité dans la dyslexie : autres exemples (anglais et français)

Un premier exemple permettant d'apporter des éléments nouveaux à propos du déficit de la procédure par médiation phonologique chez les dyslexiques vient d'une étude longitudinale dans laquelle les effets de lexicalité et de régularité ont été évalués en même temps chez eux et chez des normolecteurs qui, au départ, avaient un même niveau de lecture (Snowling et coll., 1996a

). Au début de l'étude, les scores des dyslexiques en lecture ne différaient pas de ceux des NLAL. Toutefois, ils deviennent inférieurs à ceux des NLAL au temps 2 (soit deux ans après la première évaluation), particulièrement pour la lecture de pseudo-mots (15 % d'amélioration contre 42 % pour les NLAL, soit une différence de 27 %). La différence de progression entre sessions pour ces deux groupes est moins marquée pour les mots réguliers (16 %) et les mots irréguliers (12 %). Ainsi, même lorsqu'un déficit en lecture de pseudo-mots n'a pas été observé chez des dyslexiques comparativement à des NLAL, les différences de progression dans le temps montrent que les dyslexiques ont des difficultés majeures quand ils doivent utiliser les correspondances grapho-phonémiques sans pouvoir s'appuyer sur leurs connaissances lexicales. En revanche, l'effet de la régularité, significatif pour les deux groupes et pour les deux sessions de test, ne permettait pas de différencier les dyslexiques des NLAL, ce qui est conforme aux résultats rapportés par Metsala et coll. (1998

).

Les effets de lexicalité et de régularité ont également été examinés simultanément dans une étude francophone (Casalis, 1995

) qui a impliqué des dyslexiques dont le niveau de lecture était inférieur de deux ans à leur âge chronologique. Ces enfants dyslexiques (QI normal, absence de déficit linguistique ou sensori-moteur) ont été appariés à des NLAL. Les deux groupes ont eu à lire des pseudo-mots ainsi que des mots réguliers et irréguliers. L'exactitude et la latence de la réponse vocale ont été mesurées. Comme relevé dans les études anglophones (Metsala et coll., 1998

), l'effet de la régularité est significatif et également fort dans les deux groupes. En revanche, et toujours comme en anglais (Rack et coll., 1992

; Van Ijzendoorn et Bus, 1994

), l'effet de la lexicalité est plus fort chez les dyslexiques que chez les NLAL.

Des résultats similaires ont été rapportés dans d'autres études impliquant des enfants français (Casalis, 2003

; Grainger et coll., 2003

). Dans l'étude de Bosse et Valdois (2003

), bien que les performances en lecture de deux groupes de 10 dyslexiques (âge entre 9 et plus de 15 ans), l'un présentant un déficit visuo-attentionnel, l'autre un déficit phonologique, soient similaires à celles de normolecteurs de même niveau de lecture, quel que soit le test (lecture de mots réguliers ou irréguliers et lecture de pseudo-mots) et la mesure (précision ou rapidité), l'examen des données montre que les dyslexiques ont systématiquement des scores inférieurs à ceux des normolecteurs de même niveau de lecture, en lecture de pseudo-mots. Ainsi, le groupe des dyslexiques phonologiques est moins précis que le groupe témoin plus jeunes (28,4 réponses correctes contre 30,2 ; écarts-types : 6,4 et 3,9) et plus lent (2,3 secondes contre 1,7 ; écarts-types : 0,8 et 0,6). Les mêmes tendances ont été relevées chez les 10 dyslexiques souffrant d'un déficit visuo-attentionnel, chez lesquels les différences sont surtout marquées pour le temps de traitement (plus d'une seconde de différence avec les normolecteurs de même niveau de lecture : 3,3 secondes contre 2,2 ; écarts-types : 1,7 et 0,4), pas pour la précision de la réponse (28,8 réponses correctes contre 29,1 ; écarts-types : 5,9 et 3,8).

Ces différentes études indiquent que les dyslexiques souffrent d'une déficience sélective de leur procédure phonologique de lecture qui est sévère puisqu'elle se retrouve même dans les comparaisons avec des enfants plus jeunes mais de même niveau de lecture.

Comparaisons entre dyslexiques anglophones et non-anglophones

Les études impliquant des dyslexiques anglophones et non-anglophones sont rares. À notre connaissance, la première a été effectuée par Lindgren et coll. (1985

). Elle a inclus plus de 1 500 enfants de 11 ans, environ 1 000 anglophones et 500 italophones. Le niveau de lecture a été évalué à l'aide des tests de compréhension : 50 questions à choix multiple portant sur 8 textes (

International Evaluation of Educational Achievement, Thorndike, 1973

). Les enfants ayant un QI supérieur ou égal à 85 et un score de compréhension en lecture avec un écart-type en dessous de leur QI ont été dits dyslexiques. Sur cette base, la dyslexie paraît sensiblement plus prévalente aux États-Unis (7,3 %) qu'en Italie (3,6 %). Les capacités de décodage ont été également évaluées. En raison des différences entre les tests anglais et italiens, il n'a pas été possible de comparer les résultats des deux groupes nationaux. Les scores de 59 % des dyslexiques anglophones sont à au moins un écart-type en dessous des normes nationales en lecture de pseudo-mots, contre seulement ceux de 25 % des dyslexiques italophones. Les déficits des dyslexiques en lecture de pseudo-mots ont toutefois pu être sous-estimés, seule l'exactitude de la réponse ayant été prise en compte. De plus, comme le soulignent les auteurs, les différences entre dyslexiques et normolecteurs se retrouvent principalement dans des tests impliquant le traitement du langage. En particulier, les capacités verbales (entre autres, capacités de dénomination, de répétition de phrases et d'analyse phonémique) permettent de rendre compte de la plupart des différences entre dyslexiques et normolecteurs, mais pas les capacités visuelles (perception visuo-spatiale et capacités visuo-motrices), au moins dans ce dernier cas pour les dyslexiques italiens. Ainsi, bien que les déficits des dyslexiques anglophones semblent plus graves que ceux des dyslexiques italophones, les similitudes entre les deux groupes sont plus fortes que les différences. Toutefois, comme le soulignent encore les auteurs, l'irrégularité de l'orthographe de l'anglais pourrait conduire les anglophones à s'appuyer plus que les italophones sur des procédures « visuelles » (ou lexicales) de lecture.

La même conclusion ressort d'une étude de Landerl et coll. (1997

) qui ont examiné les capacités de lecture de dyslexiques anglophones et germanophones de 11-12 ans qui avaient un retard en lecture d'environ 3-4 ans. Chaque groupe a été comparé à un groupe de normolecteurs plus jeunes (8 ans) mais de même âge lexique (NLAL). Des mots proches ont été utilisés dans les deux langues («

boat-boot »). Des pseudo-mots ont été créés en changeant les débuts des mots («

brind » pour «

blind »). La longueur des items variait de 1 à 3 syllabes. Les scores des dyslexiques germanophones sont meilleurs que ceux des anglophones, même quand on compare la lecture des items les plus difficiles (pseudo-mots de 3 syllabes) à celle des items les plus faciles (mots de 1 syllabe). L'augmentation des erreurs en fonction de la longueur des items est plus importante pour les dyslexiques anglophones que pour les germanophones, surtout pour les pseudo-mots : 70 % d'erreurs sur les pseudo-mots de 3 syllabes pour les anglais contre 20 % pour les allemands. De plus, les différences entre les deux groupes de dyslexiques concernent surtout la lecture des voyelles (324 prononciations incorrectes de la première voyelle d'un mot chez les dyslexiques anglophones contre 20 chez les germanophones), ce qui peut s'expliquer par le fait qu'en anglais – mais pas en allemand – les correspondances graphème-phonème pour les voyelles sont très inconsistantes. Enfin, comparativement à leurs pairs NLAL, les dyslexiques, quelle que soit leur langue, font plus d'erreurs sur les pseudo-mots. Ces résultats reflètent l'impact de la consistance de l'orthographe sur les performances en lecture des dyslexiques. Ils indiquent également que, quel que soit le degré d'opacité de l'orthographe, les déficits des dyslexiques sont principalement relevés en lecture de pseudo-mots, y compris par rapport à des enfants plus jeunes qu'eux mais de même niveau de lecture.

Une autre étude a impliqué des dyslexiques anglais et allemands de 1011 ans (Ziegler et coll., 2003

) moins sévèrement atteints (la différence avec les NLAL est d'un peu plus de 2 ans contre 34 ans dans l'étude de Landerl et coll., 1997

). Ces enfants ont eu à lire des items simples (mots et pseudo-mots d'une syllabe). La précision de la réponse et le temps de latence ont été pris en compte. Une nouvelle fois, un déficit des dyslexiques par rapport aux NLAL est relevé en lecture de pseudo-mots, mais seulement sur le temps de réponse, ce déficit étant de même amplitude dans les deux langues. Ces résultats suggèrent que, tout au moins quand les pseudo-mots ne sont pas trop difficiles et quand le retard en lecture des dyslexiques n'est pas trop sévère, même les dyslexiques anglais peuvent utiliser les correspondances grapho-phonémiques, leur déficit se manifestant seulement sur le temps qu'il leur faut pour réaliser la tâche.

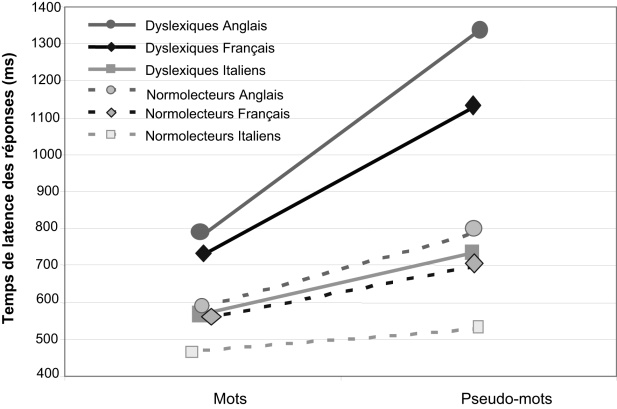

Des résultats similaires ont été rapportés dans une étude qui a impliqué des adultes dyslexiques et des normolecteurs de même âge anglais, français et italiens (Paulesu et coll., 2001

). Le temps de latence de la réponse vocale a été évalué pour des mots et des pseudo-mots. Afin de permettre une comparaison avec l'italien, uniquement des mots réguliers ont été utilisés en français et en anglais. Ces items étaient en plus très fréquents. Des pseudo-mots ont été créés à partir des mots, en changeant les consonnes internes. Quand les tailles relatives des effets (z-scores) ont été comparées, le déficit en lecture des dyslexiques anglais n'est pas plus marqué que celui des dyslexiques français ou italiens, en dépit de la plus grande inconsistance de l'orthographe de l'anglais. Ce n'est pas le même tableau qui ressort des scores bruts, comme le montre la figure 9.1

: plus l'orthographe est opaque, plus sévère est le déficit des dyslexiques. Le plus surprenant est que les performances des dyslexiques italiens se situent entre celles des normolecteurs anglais et français. On peut en conclure que la dyslexie est simplement la manifestation d'une difficulté linguistique spécifique, s'expliquant par l'opacité des relations grapho-phonémiques. Toutefois, un examen approfondi de cette figure permet de relever que, dans chaque groupe linguistique, l'écart entre les performances des dyslexiques et celles des normolecteurs est important. Surtout, et quel que soit le degré d'opacité des relations grapho-phonémiques, le déficit le plus notable se retrouve en lecture de pseudo-mots. En plus des investigations comportementales, des données de neuro-imagerie ont permis de relever un dysfonctionnement commun dans les trois groupes de dyslexiques comparativement aux normolecteurs, ce qui signale que le déficit de lecture des dyslexiques, qui concerne principalement la procédure phonologique de lecture, aurait une origine neurale commune.

D'autres études n'impliquant pas des anglophones indiquent également que le déficit des dyslexiques se manifeste surtout par la lenteur de la réponse en lecture de pseudo-mots, y compris par rapport à des normolecteurs de même niveau de lecture (en espagnol : Jimenez-Gonzalez et Valle, 2000

; en allemand : Wimmer, 1993

; Wimmer, 1995

; en français : Casalis, 1995

et 2003

; Sprenger-Charolles et coll., 2000

; Grainger et coll., 2003

).

Ces études indiquent donc qu'un déficit spécifique et sévère de la procédure phonologique de lecture caractérise les dyslexiques. Toutefois, l'opacité de l'orthographe est un facteur environnemental aggravant.

Explication non phonologique des déficits de lecture des dyslexiques non-anglophones

Certains chercheurs postulent que les problèmes de lenteur relevés chez les dyslexiques non-anglophones s'expliqueraient par leurs difficultés à mémoriser la forme visuelle des mots, alors que le déficit de précision relevé chez les anglophones proviendrait d'une déficience phonologique. En d'autres termes, les dyslexiques non-anglophones souffriraient d'une dyslexie de surface et les anglophones d'une dyslexie phonologique. Cette interprétation a été proposée pour expliquer des résultats observés en allemand (Wimmer et Mayringer, 2002

; Hutzler et Wimmer, 2004

) et en italien (Zoccolotti et coll., 1999

; Judica et coll., 2002

).

Une première étude (Wimmer et Mayringer, 2002

) a pris en compte deux groupes de germanophones souffrant de dissociations entre leurs capacités de lecture et d'écriture. La logique qui sous-tend cette étude est que l'allemand se caractérise par une plus forte consistance des relations grapho-phonémiques (utilisées pour lire) que des relations phono-graphémiques (utilisées pour écrire). Il faut donc avoir des représentations orthographiques bien spécifiées pour écrire correctement les mots, alors qu'il suffit d'avoir une bonne maîtrise des relations grapho-phonémiques pour bien les lire. Le niveau de lecture a été évalué par la lecture d'une histoire courte et de deux listes de mots. Un score composite de fluence, exprimé en nombre de syllabes lues par minute, a été calculé sur la base des résultats aux trois tests de lecture. Les mots choisis pour le test d'écriture ne pouvaient pas être correctement orthographiés en utilisant les correspondances phonème-graphème. Les enfants ont eu aussi à lire des pseudo-mots, la précision et la rapidité de la réponse ont été prises en compte. Trois ans auparavant (1

re année de primaire), leurs capacités d'analyse et de mémoire phonologique, ainsi que la rapidité de dénomination de mots fréquents, avaient été évaluées.

Le premier groupe incluait 415 enfants et le second 230. Les enfants ayant des troubles de lecture et/ou d'écriture ont été répartis en 3 sous-groupes : ceux qui ont un déficit sélectif en lecture (scores au-dessous du 16e percentile pour la fluence en lecture et au-dessus du 25e pour la précision en écriture) ou en écriture (scores au-dessous du 16e percentile pour la précision en écriture et au-dessus du 25e pour la fluence en lecture) et ceux qui ont des capacités faibles dans les deux domaines. Dans le premier groupe, 83 des 415 enfants ont des difficultés de lecture et/ou d'écriture. Dans 51 % des cas, il s'agit d'un double déficit, dans 28 % des cas d'un déficit sélectif en lecture, les 22 % restant manifestant un déficit sélectif en écriture. Parmi les 230 enfants du second groupe, 54 ont un déficit de lecture et/ou d'écriture. Pour 37 % d'entre eux, il s'agit d'un double déficit, les autres sujets ayant un déficit sélectif de lecture (35 %) ou d'écriture (28 %).

Dans les sous-groupes souffrant d'un trouble spécifique de la lecture, ont été relevés des déficits précoces de dénomination rapide. En revanche, chez ceux souffrant d'un trouble spécifique de l'écriture, les déficits précoces émergeaient en analyse et en mémoire phonologique. Toutefois, dans la mesure où le temps de traitement pour les tests d'analyse et de mémoire phonologique n'a pas été pris en compte, tandis qu'uniquement le temps de traitement a été évalué dans le test de dénomination rapide, les différences observées peuvent s'expliquer par le type de mesure utilisé (précision versus temps) et non par le type de tâche. En effet, c'est sur la base du temps de traitement que le groupe supposé avoir un trouble spécifique de la lecture a été établi, ce déficit allant de pair avec une déficience de temps de traitement dans la tâche de dénomination rapide, alors que le groupe souffrant d'un déficit sélectif d'écriture a été constitué en fonction de la précision de la réponse, ce déficit étant accompagné de difficultés au niveau de la précision de la réponse en analyse et en mémoire phonologique.

Les autres études qui ont évalué l'hypothèse selon laquelle les problèmes typiques de lenteur relevés chez les dyslexiques non-anglophones proviendraient de difficultés de mémorisation de la forme visuelle des mots ont utilisé les mouvements oculaires (en italien : De Luca et coll., 1999

; De Luca et coll., 2002

; Judica et coll., 2002

; en allemand : Hutzler et Wimmer, 2004

; Hawelka et Wimmer, 2005

). Comme Rayner l'expliquait (1998

), il n'est pas possible d'affirmer que le patron atypique des mouvements oculaires le plus souvent observé chez les dyslexiques soit la cause plutôt que la conséquence de leurs difficultés de lecture. Le poids de cette remarque est d'autant plus fort que, dans toutes les études ci-dessus citées, les performances des dyslexiques ont été comparées à celles de normolecteurs de même âge chronologique, à la différence de celles qui ont évalué les déficits phonologiques en lecture (excepté Lindgren et coll., 1985

; Paulesu et coll., 2001

). De plus, certains résultats relevés dans ces études sont compatibles avec l'hypothèse phonologique. Ainsi, comme le soulignent Hutzler et Wimmer (2004

), l'opacité de l'orthographe semble avoir une incidence sur la durée moyenne de fixation, qui est plus courte chez les dyslexiques italiens que chez les germanophones. Par exemple, lors de la lecture d'un passage, cette durée est de 290 ms chez des dyslexiques italiens de 12 ans (56 ms de plus que chez les normolecteurs ; De Luca et coll., 1999

). Dans une tâche identique, la durée moyenne des fixations est de 360 ms pour des dyslexiques allemands plus âgés (soit plus de 175 ms que chez les normolecteurs ; Hutzler et Wimmer, 2004

). Enfin, les différences les plus notables entre dyslexiques italiens et allemands sont encore trouvées en lecture de pseudo-mots.

La méthodologie utilisée dans ces études n'est pas la même, ce qui limite la portée des comparaisons. Toutefois, comme Hutzler et Wimmer le suggèrent (2004

), les résultats de ces études ne permettent pas de corroborer l'hypothèse que les dyslexiques non-anglophones auraient un profil de type surface, ce d'autant plus que le patron atypique des mouvements oculaires relevé chez eux comparativement aux normolecteurs (nombre plus élevé de fixations et durée prolongée de ces fixations) a été non seulement trouvé en lecture de mots, comme attendu chez les dyslexiques de surface, mais aussi, et de façon encore plus marquée, en lecture de pseudo-mots, comme attendu chez les dyslexiques phonologiques. De plus, des déficits dans des tâches impliquant des traitements phonologiques (en particulier : répétition de pseudo-mots, détection de rimes et dénomination rapide) ont été relevés avant l'apprentissage de la lecture chez les futurs dyslexiques comparativement aux futurs normolecteurs de l'étude Hawelka et Wimmer (2005

).

Les données à l'appui de la nouvelle explication, selon laquelle les troubles lexiques des dyslexiques non-anglophones seraient dus au fait qu'ils n'arrivent pas à bien mémoriser la forme globale des mots, sont donc ambiguës. Il est surtout difficile de les réconcilier avec les résultats provenant de différentes études, effectuées dans différentes écritures alphabétiques, qui indiquent tous de façon convergente qu'un déficit phonologique sévère et spécifique de lecture est la caractéristique principale de la dyslexie développementale, y compris dans les langues qui ont une orthographe relativement transparente, ce déficit émergeant même dans les comparaisons avec des enfants plus jeunes qu'eux, mais de même niveau de lecture, ce qui est clairement le signe d'une déviance développementale.

Discussion sur les études de groupe

La présence d'un déficit sévère en lecture de pseudo-mots s'accompagnant d'effets équivalents de la régularité chez des dyslexiques comparativement à des enfants plus jeunes mais de même niveau de lecture signale clairement que la procédure phonologique de lecture des dyslexiques est déficiente. Etant donné que ce sont pratiquement les mêmes études qui ont été passées en revue par Rack et coll. (1992

), Van Ijzendoorn et Bus (1994

), et Metsala et coll. (1998

), et que, dans les autres études examinées (Casalis, 1995

; Snowling et coll., 1996a

), les effets de lexicalité et de régularité ont été évalués avec les mêmes enfants, ces résultats ne peuvent pas être attribués à des différences de population. Comme le soulignent Metsala et coll. (1998

) les résultats des simulations effectuées avec le réseau connexionniste de Seidenberg et McClelland (1989) peuvent expliquer pourquoi les dyslexiques ont des difficultés spécifiques en lecture de pseudo-mots. En effet, ces simulations, qui ont permis de reproduire l'effet classique de la régularité, amplifient celui de la lexicalité : les performances du réseau en lecture de pseudo-mots étant plus faibles que celles de lecteurs experts (Besner et coll., 1990). L'échec de ce réseau pour la lecture de pseudomots a été attribué à la nature des codes utilisés pour mettre en correspondance les unités sublexicales écrites avec les unités sublexicales orales, à savoir des triplets de lettres. Comme suggéré par des recherches ultérieures, il est possible d'améliorer les performances de ce réseau en utilisant un codage plus approprié entre les unités d'entrée et de sortie, en l'occurrence, les correspondances graphème-phonème (Plaut et coll., 1996

). Le fait que, pour la lecture de pseudomots, les performances des dyslexiques soient similaires à celles relevées dans les premières simulations de Seidenberg et McClelland (1989) pourrait donc provenir de l'inadéquation de leurs représentations phonologiques.

Ces études indiquent qu'un déficit spécifique et sévère de la procédure phonologique de lecture caractérise les dyslexiques et que l'opacité de l'orthographe est un facteur environnemental aggravant. Elles ne permettent toutefois pas de savoir quelle est la prévalence, dans la population des dyslexiques, de ce type de déficit.

Études de séries de cas de dyslexiques (ou études de cas multiples)

Les premières études de cas multiples ont été effectuées par Seymour (1986

). Ces études ont été choisies parce qu'elles ont pris en compte la précision et la rapidité dans différentes évaluations des capacités phonologiques de lecture des dyslexiques et de leurs capacités visuelles. Cinq autres études sont également décrites parce qu'elles ont utilisé une méthodologie identique et qu'elles comportent des comparaisons avec des normolecteurs de même âge chronologique et de même niveau de lecture. Environ 300 dyslexiques ont été examinés dans ces études : 196 anglophones et 108 francophones. L'analyse de ces données devrait permettre de cerner de façon relativement fiable la prévalence des profils de dyslexie

2

Il n'a pas été tenu compte de 4 autres études de cas multiples : trois pour l'absence de comparaison avec des normolecteurs de même niveau de lecture (Castles et coll., 1999

; Zabell et Everatt, 2002

; Milne et coll., 2003

), un parce que la typologie ne s'appuie pas sur la lecture de pseudo-mots (McDougall et coll., 2004

).

.

Capacités phonologiques et visuelles des dyslexiques : étude de Seymour (1986)

L'objectif de l'étude très documentée de Seymour (265 pages) était d'examiner la prévalence des déficits de la procédure phonologique de lecture ainsi que celle des déficits visuels chez des dyslexiques. Seymour a examiné 21 dyslexiques qui, en raison de problèmes sévères de lecture, avaient été adressés à différents organismes en charge des dyslexiques dans le district de Tayside, en Écosse. En fonction des critères exclusionnaires, deux de ces dyslexiques n'auraient pas dus être intégrés dans la cohorte, l'un parce qu'il est issu d'un milieu socioéconomique très défavorisé et qu'il a un faible QI verbal (67, QI performance : 96), l'autre en raison de son faible QI performance (73, QI verbal : 80). Le niveau de lecture de la majorité de ces dyslexiques (14) est comparable à celui des témoins plus jeunes qu'eux. Ces 14 dyslexiques peuvent donc être considérés comme étant appariés aux témoins sur la base de leur âge lexique.

Les participants ont eu à effectuer de nombreux tests, les uns ayant pour but d'évaluer l'efficience des traitements phonologiques en lecture, les autres celle des traitements visuels. Une première série de tâches de lecture impliquait des items de 3 à 7 lettres, des mots réguliers et irréguliers de haute fréquence ainsi que des pseudo-mots se prononçant comme des mots (homophones) ou non (non homophones). Les tâches visuelles comportaient des comparaisons de chaînes de lettres sur lesquelles les sujets devaient effectuer un jugement de similitude (même ou différent). L'une incluait deux suites de 3, 7 ou 11 lettres (« AAA... »), l'autre deux suites de 5 lettres qui pouvaient ou non se prononcer (« slart » versus « rtblj »). Dans la condition « différent », soit toutes les lettres étaient différentes, soit une seule. Dans le dernier cas, la lettre différente était en début, en milieu ou en fin de séquence (« rtblj-rzblj », « slart-spart »). Ce protocole permet d'examiner l'exactitude et la vitesse de traitement, ainsi que de comparer les effets de longueur et de position, dans différents contextes. Selon Seymour, les dyslexiques souffrant d'un problème phonologique spécifique à la lecture devraient moins bien lire les pseudo-mots que les mots irréguliers fréquents, en revanche, leurs performances ne devraient être influencées ni par la longueur des chaînes, ni par la position de la lettre différente, dans les tâches visuelles. Le pattern inverse est attendu chez les dyslexiques souffrant de troubles visuels spécifiques.

Pour les témoins, les résultats présentés par Seymour, ainsi que ceux qu'il a été possible de calculer à partir des données incluses dans son livre (moyennes et écarts-types pour les tâches de lecture à haute voix) sont présentés dans les tableaux 9.I

et 9.II

. Ces tableaux présentent également les scores de chacun des 21 dyslexiques. Les cellules grisées indiquent un fonctionnement efficient. Sont qualifiées d'efficientes les compétences qui sont à moins de 1 écart-type (pour les tâches de lecture, tableau 9.I

) ou entre les deux limites extrêmes (pour les tâches visuelles, tableau 9.II

) de celles des normolecteurs.

Les scores obtenus en lecture par les dyslexiques sont présentés dans le tableau 9.I

. Les dyslexiques chez qui l'effet de la lexicalité (c'est-à-dire la différence entre la lecture de pseudo-mots et celle de mots) est plus fort que chez les témoins, mais pas celui de la régularité (c'est-à-dire la différence entre la lecture de mots réguliers et irréguliers), sont dits souffrir d'un trouble phonologique en lecture.

Le temps moyen de la réponse vocale est à plus de 1 écart-type de celui des témoins pour 19 et 18 dyslexiques en lecture de mots et de pseudo-mots, respectivement. Pour les erreurs, seulement 10 dyslexiques ont des performances à plus de 1 écart-type de celles des témoins en lecture de mots, contre 14 en lecture de pseudo-mots. Ces données signalent l'importance de la prise en compte de la précision et du temps de traitement. Selon Seymour, 18 de ces dyslexiques ont des troubles phonologiques en lecture qui, pour 10 de ces sujets sont spécifiques, les 8 autres cas souffrant également de troubles visuels. Les 3 cas restant ont, toujours selon Seymour, un déficit visuel sélectif. Quatorze des 21 dyslexiques ont, d'après un test de lecture standardisé, le même niveau de lecture que les normolecteurs plus jeunes (NLAL). Seulement 3 d'entre eux n'ont pas de troubles phonologiques en lecture. La majorité des dyslexiques (11 sur 14) ayant le même niveau de lecture que les NLAL souffrent donc d'un trouble sévère de la procédure phonologique de lecture. Reste à voir si l'efficience du processeur visuel, évaluée par les effets de longueur et de position, permet de différencier ces dyslexiques.

Les scores relevés dans les tâches visuelles sont présentés dans le tableau 9.II

. Comparativement à la proportion de dyslexiques ayant des troubles phonologiques en lecture (18/21), ceux ayant des troubles visuels sont très peu nombreux. En effet, seulement 9 des 21 dyslexiques ont des troubles dans les tâches visuelles d'après le temps de traitement et seulement 3 d'après la précision de la réponse.

Tableau 9.I Tâches de lecture (erreurs et temps), les cellules grisées signalent des performances dans les normes (d'après Seymour, 1986 )

)

| |

Âge chronologique

|

Niveau cognitif

|

Âge lexique

|

Lecture de mots fréquents (réguliers/irréguliers)

|

Lecture de pseudo-mots

|

Effet de la lexicalité

|

| | |

Verbal

|

Non Verbal

|

Schonell

|

Erreur %

|

Temps

(ms)

|

Erreur %

|

Temps

(ms)

|

Erreur %

|

Temps

(ms)

|

|

Groupe témoins de normolecteurs

|

|

M

ET

Rang

+ 1ET

+ 1,65ET

|

11,7

0,6

10,9-12,3

| | |

12,3

0,4

11,4-12,6

|

2,2

2,7

< 4,9

< 6,7

|

685,5

102

< 787,5

853,8

|

9,8

6,3

< 16,1

< 20,2

|

1223

507

< 1730

< 2060

|

7,6

5,7

< 11,0

< 13,2

|

258

310

< 568

< 770

|

|

Dyslexiques

|

Cellules grisées: performances dans les normes

|

|

SS

|

25,03

|

125

|

130

|

12,06+

|

1,2

|

783 (179)

|

23,8

|

1953 (1056)

|

22,6

|

1170

|

|

MP

|

22,06

|

85

|

64

|

11,08

|

3,0

|

1594 (962)

|

17,4

|

3453 (1434)

|

14,4

|

1859

|

|

SE

|

21,07

|

108

|

99

|

12,06+

|

4,8

|

1466 (1805)

|

14,8

|

2903 (1889)

|

10,0

|

1437

|

|

LT

|

19,00

|

99

|

123

|

11,05

|

7,7

|

1247 (1362)

|

31,1

|

3858 (2467)

|

23,4

|

2611

|

|

AD

|

17,07

|

106

|

132

|

12,06+

|

0,6

|

723 (150)

|

27,5

|

1004 (395)

|

26,9

|

281

|

|

DT

|

17,03

|

105

|

147

|

12,06+

|

1,8

|

1383 (493)

|

14,8

|

2279 (1012)

|

13,0

|

896

|

|

RO

|

16,10

|

126

|

?

|

12,06+

|

1,2

|

838 (142)

|

4,7

|

1336 (580)

|

3,5

|

498

|

|

DP

|

16,01

|

104

|

114

|

12,02

|

2,4

|

1132 (398)

|

12,3

|

1795 (1007)

|

9,9

|

663

|

|

MT

|

14,11

|

100

|

107

|

12,02

|

5,9

|

1437 (770)

|

29,7

|

4018 (2721)

|

23,8

|

2581

|

|

MF

|

14,08

|

106

|

126

|

12,03

|

1,2

|

932 (337)

|

8,9

|

1743 (1063)

|

7,7

|

811

|

|

FM

|

14,07

|

102

|

117

|

10,07

|

2,4

|

1087 (484)

|

22,1

|

2607 (1594)

|

19,7

|

1520

|

|

AR

|

14,06

|

117

|

121

|

11,00

|

5,4

|

1117 (540)

|

13,0

|

1653 (748)

|

7,6

|

536

|

|

JM

|

14,02

|

112

|

90

|

11,04

|

10,2

|

1209 (743)

|

30,5

|

2288 (1275)

|

20,3

|

1079

|

|

GS

|

13,05

|

121

|

83

|

9,09

|

9,5

|

1695 (782)

|

13,1

|

2292 (1063)

|

3,6

|

597

|

|

SB

|

13,04

|

113

|

132

|

10,00

|

16,7

|

1031 (648)

|

44,1

|

3055 (3107)

|

27,4

|

2024

|

|

SM

|

13,02

|

94

|

117

|

10,05

|

6,0

|

1490 (775)

|

27,1

|

2023 ( 819)

|

21,1

|

533

|

|

CE

|

13,00

|

114

|

106

|

11,10

|

3,0

|

1194 (520)

|

18,2

|

2440 (1707)

|

15,2

|

1246

|

|

LA

|

12,11

|

122

|

118

|

11,06

|

4,8

|

1399 (1200)

|

22,5

|

1910 (2700)

|

17,7

|

511

|

|

JB

|

12,06

|

94

|

102

|

9,00

|

14,9

|

1612 (874)

|

41,9

|

5298 (3027)

|

27,0

|

3686

|

|

PS

|

12,03

|

94

|

103

|

9,06

|

11,3

|

2209 (2098)

|

29,7

|

5856 (4043)

|

18,4

|

3647

|

|

LH

|

11,02

|

67

|

96

|

8,07

|

21,4

|

2205 (2206)

|

25,4

|

2566 (1411)

|

4

|

361

|

Tableau 9.II Scores relevés dans les tâches visuelles : erreurs et temps pour les effets de la longueur et de la position, les cellules grisées signalent des performances dans les normes (d'après Seymour, 1986 )

)

| |

1re tâche de jugement de similitude (SIM1)

|

2e tâche de jugement de similitude (SIM2)

|

Effet de la longueur (ms par lettre)

|

Effet de la position et de la légalité

(ms par position)

| |

| |

Erreur %

|

Temps (ms)

|

Erreur %

|

Temps (ms)

|

SIM1

|

Mots fréquents

|

Pseudo-mots

|

SIM2 Position

|

SIM2 Légalité

| |

1Sauf 2 sujets qui ont des effets de longueur entre 18 et 28 ms/l (Seymour, 1986  )

2Sauf 2 sujets qui ont des effets de longueur entre 31 et 48 ms/l (Seymour, 1986  )

3Sauf 4 sujets qui ont des effets de longueur de 74, 107, 148 et 396 ms/l (Seymour, 1986  )

|

|

Groupe témoin : Caractéristiques des performances dites efficientes

| |

|

M (rang)

ET (rang)

|

0 à 8

|

690 à 1300

130 à 360

|

2 à 18

|

1050 à 1850

290 à 580

| |

|

|

|

16 à 245

| |

|

Dyslexiques. Cellules grisées: performances dans les normes (* effet significatif ; abs : absence d'effet)

|

Nature des troubles des dyslexiques (selon Seymour, 1986  ) |

|

SS

|

1,7

|

978 (222)

|

3

|

1610 (415)

|

12

|

35*

|

169*

|

68

|

260*

|

Phonologique

| |

|

MP

|

0,8

|

961 (308)

|

4

|

2613 (849)

|

19*

|

196*

|

340*

|

331*

|

300*

|

Phonologique

|

Visuelle

|

|

SE

|

0,8

|

857 (205)

|

3

|

1912 (639)

|

27*

|

362*

|

413*

|

166*

|

Abs

|

Phonologique

|

Visuelle

|

|

LT

|

5,0

|

543 (116)

|

13

|

760 (180)

|

7*

|

196*

|

288*

|

27

|

Abs

|

Phonologique

| |

|

AD

|

2,5

|

657 (126)

|

6

|

1006 (297)

|

13*

|

20*

|

73*

|

100*

|

200*

|

Phonologique

| |

|

DT

|

0,8

|

851 (302)

|

1

|

1299 (507)

|

11

|

113*

|

299*

|

53

|

Abs

|

Phonologique

| |

|

RO

|

2,5

|

1281 (388)

|

2

|

2545 (736)

|

54*

|

26*

|

221*

|

103

|

600

| |

Visuelle

|

|

DP

|

1,7

|

735 (256)

|

4

|

1099 (427)

|

6

|

70*

|

328*

|

165*

|

Abs

|

Phonologique

| |

|

MT

|

6,7

|

1160 (676)

|

26

|

2801 (1683)

|

-5

|

81

|

785*

|

159

|

1500

|

Phonologique

|

Visuelle

|

|

MF

|

0,8

|

1107 (367)

|

0

|

2139 (667)

|

28*

|

55*

|

266*

|

153*

|

300

| |

Visuelle

|

|

FM

|

1,7

|

826 (238)

|

2

|

1321 (406)

|

20*

|

136*

|

621*

|

77

|

NS

|

Phonologique

| |

|

AR

|

1,7

|

1004 (460)

|

4

|

2261 (1019)

|

32*

|

133*

|

191*

|

127

|

Abs

| |

Visuelle

|

|

JM

|

2,5

|

739 (191)

|

10

|

1388 (375)

|

10

|

164*

|

474*

|

36

|

300

|

Phonologique

| |

|

GS

|

0,8

|

825 (248)

|

10

|

1735 (489)

|

15*

|

264*

|

389*

|

229*

|

300

|

Phonologique

|

Visuelle

|

|

SB

|

13,3

|

573 (104)

|

25

|

778 (238)

|

4

|

131*

|

707*

|

-2

|

Abs

|

Phonologique

| |

|

SM

|

2,5

|

812 (228)

|

8

|

1499 (453)

|

18*

|

243*

|

361*

|

287*

|

200

|

Phonologique

|

Visuelle

|

|

CE

|

0,0

|

1648 (890)

|

5

|

3597 (2838)

|

38

|

68*

|

427*

|

289

|

Abs

|

Phonologique

|

Visuelle

|

|

LA

|

8,3

|

606 (126)

|

23

|

1011 (320)

|

1

|

96

|

278

|

100*

|

Abs

|

Phonologique

| |

|

JB

|

0,8

|

918 (263)

|

7

|

1255 (378)

|

12

|

161*

|

548*

|

49

|

Abs

|

Phonologique

| |

|

PS

|

0,0

|

1038 (260)

|

4

|

2148 (481)

|

21*

|

206

|

951*

|

95

|

360*

|

Phonologique

|

Visuelle

|

|

LH

|

0,0

|

1131 (365)

|

2

|

3163 (1182)

|

21*

|

539*

|

368*

|

-93

|

700*

|

Phonologique

|

Visuelle

|

| |

D'après Seymour, la tâche de jugement de similitude portant sur deux des suites de 3, 7 ou 11 lettres (« AAA/AAA ou AAA/AZA », épreuve de jugement de similitude 1, SIM1) requiert un traitement parallèle. Par conséquent, aucun effet de longueur n'est attendu quand les deux chaînes de lettres sont identiques (« AAA/AAA » ou « AAAAAAA/AAAAAAA »). Comme pour la lecture de mots irréguliers fréquents de 3 à 7 lettres (qui requiert également un traitement parallèle), le temps de réaction ne doit pas augmenter en fonction du nombre de lettres. C'est le résultat opposé qui est attendu pour la lecture de pseudo-mots (également de 3 à 7 lettres), supposés être traités sériellement. L'effet de la longueur sur les chaînes de lettres, les mots et les pseudo-mots a été évalué en calculant la relation linéaire entre le temps de traitement et la longueur des items, et exprimé en millisecondes par lettre (ms/l). Si la longueur des items influe sur les performances, cela signale un traitement sériel.

Le même raisonnement a été utilisé pour l'effet de la position de la lettre différente dans des suites de 5 caractères qui étaient ou non prononçables (« rtblj » ou « slart »). La lettre différente était soit en début, soit en milieu soit en fin de séquence (par exemple, « rtblj-rzblj », « slart-spart », épreuve de jugement de similitude 2, SIM2). Le temps de réaction a été exprimé en fonction de la position de la lettre différente. Des performances qui varient en fonction de la position de la lettre différente sont le signe d'un traitement sériel.

La seconde épreuve de jugement de similitude (SIM2) ne permet pas de différencier les dyslexiques des normolecteurs. La position de la lettre différente induit un effet qui varie de 16 à 245 ms chez les témoins (sauf 1), les scores de 16 des 21 dyslexiques étant dans les normes. De même, dans la première épreuve de jugement de similitude (SIM1), les scores de la plupart des dyslexiques sont dans les normes (-5 à 15 ms/l) ou juste au-dessus (18 à 21 ms/l). Un fort effet de longueur (27 à 54 ms/l) est observé chez 5 dyslexiques, 3 qui selon Seymour ont un trouble visuel sélectif (RO, MF et AR), les 2 autres souffrant aussi d'un déficit phonologique en lecture (CE et SE).

L'effet de longueur sur les mots fréquents varie de -2 ms/l à 23 ms/l chez les témoins (sauf 2) et seulement un dyslexique a des scores dans les normes. L'effet de la longueur est non significatif chez la plupart des témoins alors qu'il est significatif chez la plupart des dyslexiques. De plus, chez 13 dyslexiques, cet effet est 5 fois supérieur à celui relevé chez les normolecteurs. C'est toutefois en lecture de pseudo-mots que les groupes se différencient le plus fortement. Ainsi, l'effet de la longueur se situe entre 28 et 42 ms/l chez les témoins ou juste au-dessus (48 ms/l). Tous les scores des dyslexiques sont hors normes et, pour 18 d'entre eux, l'effet de longueur est 5 fois supérieur à celui relevé chez les témoins. Seize de ces 18 dyslexiques avaient également un déficit phonologique en lecture.

La plupart des dyslexiques de cette étude ont un trouble phonologique en lecture (18/21), y compris dans la comparaison avec des enfants plus jeunes mais de même niveau de lecture (11/14). La proportion de dyslexiques ayant un déficit visuel supposé spécifique est faible (3 sujets). Les performances de ces 3 dyslexiques (RO, MF et AR) sont toutefois plus fortement affectées par les effets de longueur dans les tâches de lecture de pseudo-mots que dans celles qui impliquent un jugement de similitude entre des suites de lettres, ce qui est difficile à concilier avec l'idée qu'ils souffriraient d'une déficience visuelle sélective.

Les indicateurs de mise œuvre de stratégies compensatoires ont été relevés chez les dyslexiques. Ainsi, RO et MF tirent profit des effets de légalité dans l'épreuve de jugement de similitude entre des suites de lettres (leurs scores sont meilleurs quand les items sont prononçables), ce qui peut leur permettre de suppléer la déficience de leurs habiletés visuelles. De même, un effet de l'homophonie a été relevé en lecture de pseudo-mots chez 11 des dyslexiques souffrant de troubles phonologiques en lecture, ce qui signale que, quand c'est possible, ils utilisent leurs connaissances lexicales pour lire les pseudo-mots (ils lisent mieux ceux qui se prononcent comme des mots) sans doute pour suppléer la faiblesse de leurs habiletés phonologiques.

Tous les cas présentés par Seymour (1986

) souffrent ou ont souffert d'un déficit phonologique, certains l'ayant surmonté dans le temps probablement grâce à l'aide de stratégies compensatoires. À l'appui de cette hypothèse, on peut noter que, parmi les trois cas n'ayant pas de déficit phonologique d'après les évaluations de leurs compétences de lecture effectuées alors qu'ils avaient entre 14 et 17 ans, deux ont eu des troubles du développement précoce de leur langage oral (RO et MF), l'autre présentait à 10 ans un profil de dyslexie mixte, et donc un déficit phonologique (Seymour et Porpodas, 1980

).

Enfin, les deux dyslexiques qui n'auraient pas dus être intégrés en raison de leur faible QI (MP et LH), ne sont jamais ressortis comme ayant un profil atypique. Ce résultat est consistant avec les données qui suggèrent qu'il n'y a pas de différence majeure quant à la nature des déficits en lecture manifestés par les mauvais lecteurs tout-venant (qui ont à la fois un QI et un niveau de lecture faible) et les dyslexiques (Vellutino et coll., 2000

; Stuebing et coll., 2002

).

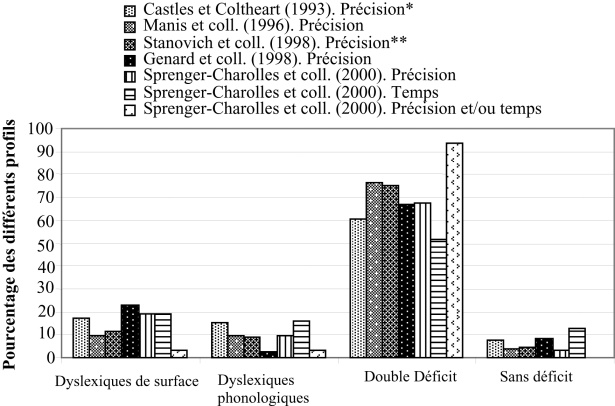

Études de cas multiples anglophones et francophones

Dans trois études anglophones (Castles et Coltheart, 1993

; Manis et coll., 1996

; Stanovich et coll., 1997

) et deux francophones (Génard et coll., 1998

; Sprenger-Charolles et coll., 2000

), 283 dyslexiques (175 anglophones, 108 francophones) ont été comparés à 401 normolecteurs de même âge chronologique (NLAC : 151 anglophones, 250 francophones) et à 342 de même âge lexique (NLAL : 67 anglophones, 275 francophones). Ces études ont utilisé, entre autres, la méthode classique pour typologiser les dyslexiques. Dans cette méthode, on tient compte d'un déficit absolu de l'une des procédures de lecture, l'autre étant préservée. On définit comme dyslexique phonologique l'enfant qui a des performances normales en lecture de mots irréguliers mais dont les performances en lecture de pseudo-mots sont en dessous de la norme, et vice versa pour la dyslexie de surface. La typologie a été effectuée en tenant compte de la précision de la réponse en lecture à haute voix de mots irréguliers et de pseudo-mots. Dans l'étude de Sprenger-Charolles et coll. (2000

), le temps de latence des réponses correctes a également été examiné. Le tableau 9.III

présente les données descriptives de ces études.

Tableau 9.III Études de cas multiples

|

Références

|

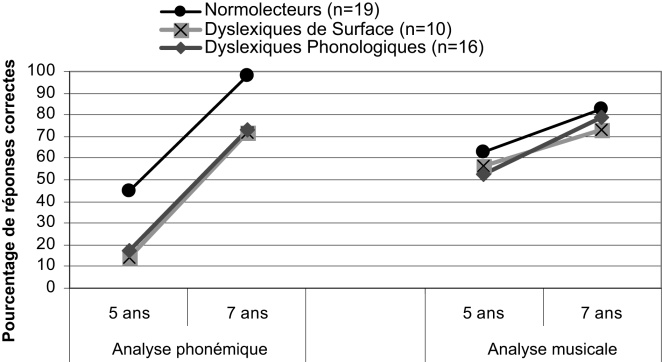

Dyslexiques