| |

| Med Sci (Paris). 36(11): 1045–1053. doi: 10.1051/medsci/2020202.Des yeux et du regard : proverbes et expressions Gabrielle Polak,1 Francine Behar-Cohen,1,2,3,4 and Marianne Berdugo1,2,3* 1Université de Paris, Faculté de Santé

,

Paris

,

France 2Inserm UMRS 1138, Équipe 17 : Physiopathologie des maladies oculaires – Innovations thérapeutiques, Centre de recherche des Cordeliers

,

15 rue de l’École de Médecine

,

75006Paris

,

France 3Université Pierre et Marie Curie, Sorbonne Université, UMRS 1138, Centre de recherche des Cordeliers

,

15 rue de l’École de Médecine

,

75006Paris

,

France 4AP-HP, OphtalmoPôle, Hôpital Cochin

,

Paris

,

France |

L’œil… Tout l’univers est en lui, puisqu’il voit, puisqu’il reflète.

Guy de Maupassant

, Un portrait

De grands yeux qui ne disent mot.

Bernard-Joseph Saurin,

Mœurs du temps

, sc. 14

On a trouvé qu’avec deux yeux égaux en force on voyait mieux qu’avec un seul œil, mais d’une treizième partie seulement, en sorte qu’avec les deux yeux on voit l’objet comme s’il était éclairé de treize lumières égales, au lieu qu’avec un seul œil on ne le voit que comme s’il était éclairé de douze lumières.

Pourquoi y a-t-il si peu d’augmentation

?

Georges-Louis Leclerc de Buffon

, De la vue

Bien qu’à l’origine, désignant précisément l’organe de la vision, l’œil, du latin

oculus

, est employé au fil des siècles dans des sens dérivés, multiples et variés. En réunissant les synonymes de

voir

et de

regarder

, une liste étonnante de mots reflète l’étendue des sens possibles :

contempler

,

observer, examiner, étudier, découvrir, remarquer, rencontrer, recevoir, visiter, hanter, apercevoir, entrevoir, discerner, concevoir, juger, apprécier, constater, imaginer, figurer, fréquenter, commercer, arriver, produire, inspecter, mirer, scruter, dévisager, fixer, toiser, lorgner, loucher sur, bigler, zieuter, envisager, considérer, consulter, rechercher, estimer, tenir pour, concerner, intéresser, toucher, compter, vérifier

, etc.

Par sa forme, sa fonction, sa transparence ou par sa symbolique, l’œil est à la fois la fenêtre de l’homme sur le monde, et la fenêtre du monde sur l’homme ; une fenêtre ouverte sur ses pensées, son caractère, ses qualités et ses défauts, ses sentiments et sensations, ses connaissances ou ses croyances, son expérience, son imaginaire, sa vie et sa biologie. «

Elle avait dans les yeux, la force de son cœur

» a écrit Charles Baudelaire. L’œil et son regard symbolisent tout ce que l’homme voit du monde et tout ce qui fait que l’homme est homme. Prisme humain d’une vision du monde.

Pourtant,

l’essentiel est invisible pour les yeux

(Saint-Exupery,

Le Petit Prince

).

Il portait dans ses yeux la force de son cœur.

Dans Paris son désert vivant sans feu ni lieu,

Aussi fort qu’une bête, aussi libre qu’un Dieu.

Charles Baudelaire,

Fragments inemployés

|

Dans la nature, l’œil s’est immiscé dans des formes qui nous l’évoquent : les taches sur la fourrure des animaux, l’œil de la vigne ou de la pomme de terre, les bourgeons, l’œil du cyclone, ou les faux yeux des chenilles, papillons et poissons qui déroutent les prédateurs

(

Figure 1

)

. Tous ces faux yeux participent à leur camouflage.

| Figure 1.

Faux yeux d’animaux. A.

Poisson

Chelmon rostratus

.

B.

Paon

Pavo cristatus

.

C.

Papillon hibou brun

Caligo idomeneus

.

D.

Chenille du sphinx de l’euphorbe

Hyles euphorbiae.

|

Les « yeux

»

sur la queue du paon rappellent un conte de la mythologie grecque

(

Figure 1

)

. Zeus, qui s’était entiché de la nymphe Io, la transforma en génisse pour la cacher à sa femme Héra, mais celle-ci la découvrit. Par jalousie, Héra captura la génisse et la mit sous la surveillance de son fidèle gardien Argos, dont les cent yeux lui permettaient de veiller : cinquante pour le jour, cinquante pour la nuit. Zeus envoya Hermès tuer Argos et délivrer Io. Afin de rendre hommage à la mémoire de son gardien Argos, Héra prit ses cent yeux et en constella la queue de son animal préféré, le paon [

1

].

Le zèbre, quant à lui, dans sa course pour échapper à ses prédateurs, zigzague avant de filer d’un côté ou de l’autre. Dans ce mouvement, le jeu de ses zébrures asymétriques trompe l’œil de son poursuivant qui, en proie à une illusion d’optique, ne comprend pas de quel côté il s’enfuit : une chance sur deux de le manquer. Étonnante forme que prend l’évolution des espèces. |

«

Jeter de la poudre aux yeux

», signifie, aujourd’hui, éblouir, surprendre, émerveiller. Mais lors de son apparition, au

xii

e

siècle, l’expression voulait dire l’emporter, gagner, dans le sens où celui qui devance les autres, à la course à pied ou à cheval, soulève la poussière (la

poudre

) qui aveugle les poursuivants [

2

].

Au

xvii

e

siècle, «

vois-tu ? »

et

« vois-tu bien ? »

apparaissent comme moyens de concentrer son interlocuteur. «

Je l’ai vu de mes yeux, de mes propres yeux »

sous-entend que si mes propres yeux l’ont vu, c’est qu’il n’y a point de doute. «

Entre quatre-z-yeux »

, qui signifie en tête-à-tête, reprend une faute orale de prononciation [

2

,

3

]. Un «

m’as-tu vu »

est un être vaniteux ; l’expression est apparue chez les mauvais acteurs qui clamaient : «

m’as-tu vu hier dans ce rôle ? »

[

4

].

D’autres expressions, comme «

aux yeux de tous »

, sont utilisées pour signifier au vu et su de tous ; à l’opposé, discrètement, sans que personne ne soit au courant, se dit à partir du

xviii

e

siècle, «

ni vu ni connu

» [

4

]. «

Ça crève les yeux

» ou «

ça saute aux yeux

» signifient d’une chose qu’elle est évidente. L’expression, très imagée, permet de visualiser l’évidence qui est sur la table et qui, tout-à-coup, saute au visage.

La technique du «

trompe-l’œil

» consiste en art, à créer une illusion de relief à partir d’une surface plane

(

Figure 2

)

. Il s’agit de tromper non pas l’œil mais le cerveau qui interprète l’image transmise comme étant une perspective ou un relief.

| Figure 2.

Trompe-l’œil dans la peinture.

Michel-Ange, Trompe-l’œil du plafond de la Chapelle Sixtine, Vatican, 1508 à 1512.

|

| Figure 3.

Les yeux sont le miroir de l’âme. A.

Autoportrait de Gustave Courbet, Le Désespéré. Huile sur toile, vers 1843, collection particulière.

B.

Odilon Redon, Les yeux clos. Huile et carton sur toile. 1890. Musée d’Orsay, Paris.

C.

Edvard Munch, Le Cri. Pastel à l’huile sur carton, 1893. Galerie Nationale d’Oslo.

D.

Honoré Daumier, La Vue. Lithographie sur papier vélin, vers 1839. Brooklyn Museum.

|

|

Voir, savoir ou voir au-delà ?

Et le roi, de quel œil voit-il tant de vaillance

?

Pierre Corneille,

Le Cid, IV, 1

.

Voir, c’est aussi connaître et observer. Alors que «

jeter un coup d’œil »

ou «

jeter un œil »

signifient regarder furtivement. «

En avoir vu »

, c’est connaître par expérience, et «

voir clair en quelque chose »

, en avoir la connaissance. Depuis le

xvi

e

siècle, «

pour voir »

veut dire «

pour bien comprendre »

[

4

]. «

En avoir vu d’autres »

, c’est en avoir subi, éprouvé beaucoup, avoir vu pire. À l’inverse, «

n’avoir rien vu »

c’est manquer d’expérience [

4

]. «

En voir des vertes et des pas mûres »

est une expression apparue au

xv

e

siècle, alors que des propos verts étaient des plaisanteries ou des propos désagréables. «

Vertes »

et «

pas mûres »

ayant le même sens, il s’agit là d’une façon d’insister sur l’expérience désagréable [

5

]. L’expression devient également «

en faire voir de toutes les couleurs »

. «

Du déjà-vu »

désigne une chose qui manque d’originalité. Être, n’est-ce pas porter un nouveau regard sur le monde ?

Il voyait le monde… mais son maître l’avait regardé avant lui

Est-ce le secret du regard qu’il lui avait transmis ? Devait-il voir dans le monde les mêmes couleurs, les mêmes jeux de lumières, les mêmes souffrances et les mêmes joies inscrites dans la danse

des arbres du jardin ?

Veux-tu entendre la couleur des feuilles de la nuit

?

Jette l’œil – Jette l’œil là-bas, Écoute…

Marc-Alain Ouaknin,

Sept roses plus tard

Pour Emmanuel Lévinas, la rencontre avec l’autre a, au contraire, lieu quand on peut aller au-delà de celui que l’on voit.

C’est lorsque vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. La meilleure manière de rencontrer autrui, c’est de ne pas même remarquer la couleur de ses yeux ! Quand on observe la couleur des yeux, on n’est pas en relation sociale avec autrui.

Emmanuel Lévinas,

Éthique et Infini, VII p79-80

Auras-tu donc toujours des yeux pour ne point voir, Peuple ingrat

?

Jean Racine,

Athalie. I, 1.

Depuis le

xvii

e

siècle et jusqu’à nos jours, le médecin qui «

voit »

un malade, l’examine, en prend soin, le traite. Cette même notion d’écoute et de soin est présente à partir du

xviii

e

siècle à propos du prêtre qui «

voit »

ses paroissiens [

4

].

Le chercheur, quant à lui, pour découvrir, doit porter un autre regard et voir avec un œil nouveau. Au premier «

coup d’œil

», il remarque la nouveauté.

Le vrai voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à voir avec de nouveaux yeux

Marcel Proust,

À la recherche du temps perdu, III- À l’ombre des jeunes filles en fleurs

Le mathématicien «

voit

» une solution. La vision vient en premier, la démonstration suit. Ce n’est sans doute pas un hasard si le mot théorème renvoie, selon l’étymologie grecque, au mot vision : objet de contemplation.

Les mots ou le langage, écrit ou parlé, ne semblent jouer aucun rôle dans mon mécanisme de pensée. Les entités psychiques qui servent d’éléments à la pensée sont, dans mon cas, de type visuel…

Albert Einstein, dans Hadamard J,

Essai sur la Psychologie de l’invention dans le domaine mathématique

, p. 75

|

L’œil et la vision sont les témoins de la bonne santé. C’est ce que l’on retrouve, à partir du

xvii

e

siècle, dans l’expression «

bon pied, bon œil »

qui signifie à la fois bien marcher, courir et bien voir, donc être en bonne santé ; cela signifie également être vigilant et prêt à esquiver des coups [

6

]. À cette époque, il s’agissait probablement de la façon dont était évaluée, d’un coup d’œil, la santé d’un animal qu’on voulait acquérir. Ceci explique que, dans d’autres langues, l’expression prend une tournure plus animale : «

avoir les yeux brillants et la queue touffue »,

en anglais (

bright-eyed and bushy-tailed

), ou «

être vivant et remuer la queue »,

en espagnol (

estar vivito y coleando

) [

5

].

C’est au

xvi

e

siècle que semble apparaître chez Montaigne «

avoir les yeux plus gros que le ventre »

sous sa forme initiale «

avoir plus grands yeux que grande panse »

. Cette expression très imagée s’emploie à la fois au propre et au figuré, au sens d’enfler, et de surestimer ses capacités. C’est ce dernier usage qui se traduit en italien

« fare il passo più lungo che la gamba »

(

faire le pas plus long que la jambe)

ou en anglais «

to bite off more than one can chew

» (

mordre plus qu’on ne peut mâcher)

[

3

,

4

].

Lorsqu’on voit bien la nuit, ou qu’on a une vue perçante, on dit classiquement qu’on a «

des yeux de chat

,

des yeux d’aigle

ou

des yeux de lynx

». À l’opposé, quelqu’un qui voit très mal est qualifié de «

myope comme une taupe »

[

6

]

. « Ne pas avoir les yeux en face des trous »

s’emploie pour

être mal réveillé

[

5

].

Quand le bébé naît, il «

voit le jour »

ou «

voit la lumière »

, au sens propre comme au figuré. Tandis que lorsque la vie s’éteint, on «

ferme les yeux »

. «

Tourner de l’œil

» s’emploie à la fois pour

mourir

ou

perdre connaissance

[

3

].

Ma vue courte ne me permet pas de distinguer à yeux nus assez nettement les astres

Jean-Jacques Rousseau,

Confessions, VI

.

La valeur symbolique unique des yeux par rapport aux autres organes explique une forte réticence à faire don de ses yeux après un décès, que ce soit pour des greffes ou pour la science, qui pourtant seraient extrêmement utiles ; alors que greffer un foie, des reins ou même un cœur paraît plus acceptable. |

Quelle est l’origine de l’expression «

à l’œil »

et pourquoi signifie-t-elle gratuitement ? Deux hypothèses sous-tendent son apparition. Au

xix

e

siècle, on n’acceptait de

faire crédit

à quelqu’un que si on le jugeait, en apparence donc

à l’œil

, digne de confiance ; et

faire crédit

s’est ensuite transformé, au cours du temps, en

gratuitement

, parce que les crédits étaient rarement remboursés ou parce que l’on acceptait d’accorder quelques chose gratuitement

à l’œil

à celui qui faisait bonne impression [

3

,

4

].

Au

xvi

e

siècle apparaît un sens du verbe

voir

exprimant une passivité ou une impuissance face à son destin [

4

]. «

Se voir »

suivi d’un infinitif relaie cette impuissance comme dans «

il se vit mourir »

ou «

il se vit traiter en criminel pour n’avoir pas voulu céder au crime »

[

7

]. «

Voyez », « dites voir », « écoutez voir », « voyons voir »

en sont d’autres exemples. Au

xvii

e

siècle, «

à voir

» quelque chose prend le sens de

considérant

et «

circulez y’a rien à voir »

signifie

sans intérêt

. Depuis le

xviii

e

siècle, «

avoir à voir »

est synonyme de concerner et s’emploie encore aujourd’hui dans l’expression «

ça n’a rien à voir »

[

4

].

|

Les yeux sont le miroir de l’âme (Figure 3)

L’œil appartient à l’âme plus qu’aucun autre organe ; il en exprime les passions les plus vives et les émotions les plus tumultueuses

Buffon,

Les Quadrupèdes, IV.

Si le visage est le miroir de l’âme, les yeux en sont les interprètes

Cicéron,

L’orateur

La palette des sentiments que reflète et transmet le regard est vaste et parcourt tout l’éventail des possibles. L’amour, l’être aimé, le charme, la séduction, mais également la haine, la colère, l’indignation, le conflit, l’impuissance, la perception, la détermination ; c’est sur ce parcours riche et sinueux que nous emmène ce passage. Il pleure d’un œil et rit de l’autre

Jean de La Bruyère, Les caractères de Théophraste traduits du grec,

VIII.

|

Pour moi, qui vous aimai sans sceptre et sans couronne,

Qui n’ai jamais eu d’yeux que pour votre personne

Pierre Corneille,

Don Sanche, Acte I, scène 3

.

À travers toute la littérature, dans la comédie comme dans la tragédie, les yeux ont toujours exprimé l’amour et la passion. Cela apparaît dans des expressions telles «

qu’avoir les yeux de Chimène »

, c’est-à-dire éprouver de la passion, ou faire quelque chose «

pour les beaux yeux de quelqu’un »

, par amour [

5

].

Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ;

Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue ;

Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler ;

Je sentis tout mon corps et transir et brûler :

Je reconnus Vénus et ses feux redoutables,

D’un sang qu’elle poursuit tourments inévitables !

Jean Racine,

Phèdre, I, 3

Au

xvii

e

siècle, la Princesse de Clèves, dans le roman éponyme de Madame de Lafayette, pense son salut dans le dicton «

loin des yeux, loin du cœur »

. Elle s’exile pour résister à un amour interdit qui mettrait en péril son couple, sa réputation et sa vie sociale. Mais c’est sous-estimer sa passion dont la force entraîne dans son sillage la mort de son époux, le Prince de Clèves, et la conduit elle-même, en désespoir de cause, dans un couvent [

8

].

Molière utilise un procédé comique dit « des paroles transposées ». Dans le

Bourgeois gentilhomme

: monsieur Jourdain souhaite déclarer sa flamme à «

une personne de grande qualité »

dont il est amoureux, mais hésite… Son Maître de Philosophie, l’aidant à formuler sa déclaration, l’encourage : «

On les peut mettre premièrement comme vous avez dit : Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour. Ou bien : D’amour mourir me font, belle Marquise, vos beaux yeux. Ou bien : Vos yeux beaux d’amour me font, belle Marquise, mourir. Ou bien : Mourir vos beaux yeux, belle Marquise, d’amour me font. Ou bien : Me font vos yeux beaux mourir, belle Marquise, d’amour

» (Molière,

Le Bourgeois gentilhomme, II, 4

) [

9

]. Quelle que soit la formule, ce sont toujours les beaux yeux de Madame la Marquise qui font mourir d’amour Monsieur Jourdain.

Que ne ferait-on «

pour les beaux yeux de quelqu’un »

? C’est le regard qui charme, convainc, fait tomber les défenses. On aime, à la folie, par passion, «

au premier regard »

. Et ne dit-on pas qu’aimer c’est regarder dans la même direction ?

Que son mari n’avait pas assurément épousée pour ses beaux yeux

Anthony Hamilton,

Mémoires du Comte de Grammont, 7

.

« La prunelle de mes yeux ! »

est, elle, une expression qui désigne l’être cher dans la culture orientale. Elle se décline en «

mes yeux »

, ou parfois «

mes deux yeux »

, comme on emploierait «

mon cœur

» – désignant la chose qui m’est la plus chère au monde [

3

,

4

]. On en retrouve des versions mimées et dansées dans le cinéma égyptien du

xx

e

siècle. Elle donne aujourd’hui «

ça coûte les yeux de la tête »

[

3

].

En général, les gazelles ont les yeux noirs, grands, très vifs,

et en même temps si tendres que les Orientaux en ont fait un proverbe,

en comparant les beaux yeux d’une femme à ceux de la gazelle

Buffon,

Les Quadrupèdes, V

Je t’ai toujours choyé, t’aimant comme mes yeux

Jean de La Fontaine,

Fables, VIII, 22

J’estois réduit avant ce stratagème

à vous servir, sans plus, pour vos beaux yeux

Jean de La Fontaine,

Richard Minuloto, Contes, 1

re

partie

À partir du

xvii

e

siècle, «

voir quelqu’un »

veut dire le fréquenter ; là encore, aimer et séduire par le regard et tout ce qu’il transmet [

4

].

Plus tard, j’appris un absurde mariage d’amourqu’elle fit avec un jeune homme qu’elle devait déjà voir à ce moment-là.

Marcel Proust,

Guermantes, 2

Au sens figuré, «

couver des yeux une personne

» c’est la regarder avec indulgence, intérêt ou complaisance [

3

].

Messire Jean Chouart couvait des yeux son mort,

Comme si l’on eût dû lui ravir ce trésor

Jean de La Fontaine,

Fables, VII, 11

|

Charme, séduction et envie

Du «

regard langoureux »

aux «

yeux de biche »

en passant par «

faire les yeux doux »

ou «

faire de l’œil »

, les expressions liées à la séduction ne manquent pas. On «

mange

ou on

dévore quelque chose des yeux »

lorsqu’on le regarde avec avidité [

3

]. Tandis que si on le «

regarde du coin de l’œil

», c’est qu’on en a envie sans le montrer. Tout est dans la nuance.

|

Bien sûr, rien n’exprime la tristesse autant que les yeux, capables de pleurer.

Mon désespoir, mes yeux de pleurs toujours noyés

Jean Racine,

Andromaque, IV, 3

Les plus beaux yeux pour moi sont des yeux pleins de larmes.

Edmond Rostand,

La Samaritaine, 5

Lady Ann (devant le corps ensanglanté de son mari)

:

Tiens, par ces fenêtres d’où ta vie s’échappe, je verse le baume inefficace de mes pauvres yeux ! Oh ! Maudite soit la main qui t’a fait ces trous !

William Shakespeare,

Richard III, monologue de Lady Ann, I, 2.

|

Au

xvi

e

siècle «

avoir froid »

s’employait couramment avec les différentes parties du corps : «

avoir froid aux pieds »,

pour être jaloux, «

avoir froid aux dents »

, pour avoir faim, et «

avoir froid aux yeux »

, pour avoir peur. «

Ne pas avoir froid aux yeux »

, qui signifie être courageux et intrépide ou effronté, serait donc la forme négative de cette dernière expression [

5

].

Figure-toi Pyrrhus, les yeux étincelants

Entrant à la lueur de nos palais brûlants

Jean Racine,

Andromaque, III, 8

« N’avoir que les yeux pour pleurer »

, c’est ne plus pouvoir rien faire d’autre que pleurer ; une reconnaissance d’impuissance. «

Je voudrais bien t’y voir

» sous-entend que tu ne ferais pas mieux.

|

La couleur rouge est associée depuis toujours à la colère, l’agression ou l’agressivité. Le sang est rouge, comme le devient le visage coléreux, sous l’effet de la dilatation de ses vaisseaux. Cependant, «

voir rouge »,

lorsqu’on est en colère, n’est peut-être pas qu’une expression. Un article du

Journal of Personality

montre que les personnes colériques sont plus aptes à voir le rouge dans des images que les personnes non hostiles, et préfèrent souvent le rouge. De même, les personnes préférant le rouge sont plus enclines à l’hostilité interpersonnelle et plus anti-sociales [

10

]. «

Lancer un regard noir »

revêt un sens similaire. «

Arracher les yeux »

ou «

ne plus pouvoir voir quelqu’un en peinture »

sont des expressions de haine.

La vengeance à la main, l’œil ardent de colère

Pierre Corneille,

Polyeucte, martyr : tragédie chrétienne I, 3

D’un geste menaçant, d’un œil brûlant de rage

Jean Racine,

Thébaide, V, 3

Je ne sais qui me tient, infâme,

Que je ne t’arrache les yeux.

Molière,

Amphitryon, II, 3

|

Exaspération et indignation

Depuis le

xvii

e

siècle «

Voyez un peu !

», «

A-t-on jamais vu ! »

ou

« Fais donc cela pour voir ! »

expriment l’indignation, à grand renfort de points d’exclamation [

4

]. On peut aussi «

lever les yeux au ciel »

pour renforcer l’expression d’exaspération.

Familièrement, on dit que quelque chose «

me sort par les yeux »

, pour m’exaspère ; et «

va voir ailleurs si j’y suis »

est une autre façon de dire

va-t-en

.

|

Doute, certitude, incrédulité, indifférence

Au

xvii

e

siècle, apparaît l’expression très familière, même vulgaire, «

se battre l’œil de quelqu’un, de quelque chose »

qui signifie ne pas s’en soucier, ou s’en moquer complètement [

5

].

La Baguenaudière

: A-t-on vu rimer de cette sorte, Bourreau

?

Blaise Bouvillon

: Je m’en bats l’œil. Suis-je un comédien ? Qu’un autre fasse mieux.

Jean de La Fontaine,

Ragotin IV, 7

De nos jours, «

mon œil ! »

exprime l’incrédulité. Cela proviendrait d’une expression du

xix

e

siècle : «

il n’y a pas plus que mon œil »

qui sous-entend

il n’y a pas plus sûr que mon œil.

La vue est considérée comme notre sens le plus fiable. «

À voir »

et «

demander à voir

» vont dans le même sens.

Follavoine (se replongeant dans son dictionnaire) :

Z’Hébrides… Z’Hébrides

…

(Au public) :

C’est extraordinaire ! Je trouve zèbre, zébré, zébrure, zébu !...

Mais de Zhébrides, pas plus que dans mon œil ! Si ça y était, ce serait entre zébré et zébrure ! On ne trouve rien dans ce dictionnaire !

Georges Feydeau,

On purge bébé 1

Lorsqu’on «

fait une chose les yeux fermés »

, c’est qu’on la réalise en toute connaissance, sans avoir besoin de la voir. La vue étant le sens le plus fiable,

les yeux fermés

exprime la certitude.

|

Les yeux expriment également la honte ou l’insolence. Au figuré, «

ne pas oser lever les yeux »

, c’est être honteux, confus [

3

].

À peine ose-t-il lever les yeux

François de Salignac de La Mothe, dit Fénelon,

Télémaque V

De quel œil la traîtresse a soutenu ma vue !

Molière,

L’école des femmes, IV, 1

|

La Bible répète à trois reprises «

œil pour œil, dent pour dent

» :

-

Exode 21:24 :

Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied

.

-

Lévitique 24:20 :

Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera faite la même blessure qu’il a faite à son prochain

.

• Deutéronome 19:21 :

Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied

[

5

].

Cette phrase doit être interprétée non comme un droit à la vengeance et à la violence mais au contraire, comme une limitation à l’ampleur de la réponse qui doit rester proportionnelle au tort subi. C’est la sur-réaction qui est prohibée. L’expression est restée

œil pour œil, dent pour dent

dans la plupart des langues actuelles.

Au

xvii

e

siècle, «

se voir

» signifie aussi se battre en duel. Et «

voir 100 000 chandelles »

se transforme avec le temps en «

voir 36 chandelles »

. Les yeux meurtris par les coups sont «

des yeux au beurre noir »

, «

des yeux pochés »

ou «

des yeux en compote »

[

3

,

6

].

Enfin, «

en faire voir

» est synonyme de

donner du mal

. Et «

va voir là-bas si j’y suis »

ou «

va te faire voir »

correspondent à

hors de ma vue !

|

L’œil intrusif ; l’œil qui surveille

« Se rincer l’œil »

, expression familière qui est utilisée également au Québec et en Israël (

se rincer les yeux

), trouve ses équivalents anglais dans

to get an eyeful of

et espagnol dans

alegrarse la vista

. C’est une expression apparue à la fin du

xix

e

siècle qui dériverait de

se rincer le gosier, ou le sifflet

qui signifie boire – de l’alcool [

5

]. «

Ne pas avoir les yeux dans sa poche »

ou «

se rincer l’œil »

désignent le fait d’assister à une scène interdite, éventuellement érotique, ou d’admirer discrètement quelqu’un d’attrayant ; l’œil du voyeur. Enfin, en arabe, être coureur se dit «

avoir l’œil vert »

(

ayno khadra

).

Mais l’œil est aussi celui qui surveille. Ainsi, «

avoir l’œil »

et «

tenir l’œil »

apparaissent respectivement aux

xiv

e

et

xv

e

siècles, et signifient surveiller. Ces expressions se sont transformées, dans le langage actuel, en «

avoir ou tenir quelqu’un à l’œil »

; «

ne dormir que d’un œil »,

traduisant le fait de ne pas s’endormir tout-à-fait et de continuer à monter la garde [

3

]. On retrouve cette notion dans «

ouvrir l’œil et le bon »

.

Lui quand il dort d’un œil, l’autre fait sentinelle

Jean-François Regnard,

Folies amoureuses, I, 1

Ces murs mêmes, seigneur, peuvent avoir des yeux

[des gens cachés derrière peuvent nous voir]

Jean Racine,

Britannicus, II, 6

Alors que «

avoir un œil aux champs et l’autre à la ville »

signifie prendre garde à tout, «

deux yeux valent mieux qu’un

» ou «

quatre yeux valent mieux que deux »

, attestent que les affaires sont mieux examinées par plusieurs personnes que par une seule [

3

].

Ce m’est un avis de tenir l’œil plus que jamais sur toutes ses actions

Molière,

l’Avare, II, 3

Œil luisant vaut argent

Proverbe auvergnat

|

Depuis le

xviii

e

siècle, «

bien voir »

et «

mal voir »

se réfèrent à un jugement porté ; de même que «

se faire bien ou mal voir »

[

4

]. En réalité,

une manière de voir

est une manière de juger. C’est l’œil qui observe, juge ; c’est aussi l’œil de ma conscience qui surveille mes actes.

L’œil était dans la tombe et regardait Caïn

Victor Hugo,

La Conscience

Jean-Paul Sartre, dans

L’être et le néant,

établit qu’

autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même

; que ce regard extérieur, même s’il me met en danger, permet l’expression de ma conscience ou de ma liberté, m’ouvre à la lucidité et m’extrait de mon face-à-face avec moi-même.

« Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois »

provient de l’expression latine

beati monoculi in terra caecorum

, devenue au

xvi

e

siècle

borgne est roy chez les aveugles.

Celui qui ne voit que d’un œil, voit déjà mieux que celui qui ne voit pas du tout. Au figuré, le médiocre peut paraître brillant, s’il est comparé à pire que lui [

2

,

4

]. Question de point de vue : tout est relatif.

Dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois ;

Je passai là pour un bon maître parce qu’il n’y en avait que de mauvais.

Jean-Jacques Rousseau.

Les Confessions

L’œil permet de jauger, sans instrument de mesure, un poids, une longueur, un volume ; lorsqu’il le fait avec précision, c’est qu’on a «

le compas dans l’œil »

. Cette expression serait apparue au

xviii

e

siècle, dans les

Mémoires

de Saint-Simon parlant de Louis XIV [

3

]. L’expression devient «

avoir bon œil »

(

to have a good eye for

) ou «

avoir un bon coup d’œil

» (

tener mucha vista

) en anglais et en espagnol. On retrouve cette notion dans l’expression arabe «

son œil est sa balance

» (aynou mizanou), qui signifie que son œil est capable de remplacer sa balance [

5

]. Dans le même registre, alors que l’expression «

au doigt et à l’œil »

(

at someone’s beck and call

, en anglais) exprime, à partir du

xix

e

siècle, la clarté, l’exactitude et la promptitude [

5

], «

à première vue »,

«

à vue d’œil »

et «

à vue de nez »

signifient à l’opposé, pour autant qu’on puisse en juger par la seule vue, grossièrement, ou assez rapidement pour que l’œil s’en rende compte, comme dans «

il grandit à vue d’œil »

.

|

Voir plus loin, autrement

Au

xvi

e

siècle, apparaît l’expression «

ne pas voir plus loin que le bout de son nez »

. Elle signifie manquer de clairvoyance, d’anticipation, faire preuve de naïveté. Cette expression se réfère à la courte distance qui sépare les yeux du nez. «

Voir venir »

c’est au contraire faire preuve de clairvoyance et d’anticipation et celui qui «

se met le doigt dans l’œil »

se trompe complètement. «

J’ai vu le moment que »

signifie au

xvii

e

siècle,

il s’en est fallu de peu que

[

3

].

Les pressentiments sont les yeux de l’âme.

Napoléon Bonaparte,

Les maximes et pensées

À partir du

xviii

e

siècle, on peut être pessimiste et «

voir tout en noir »

ou encore «

broyer du noir »

, expressions certainement liées à la bile noire réputée entraîner la mélancolie. Au siècle suivant apparaît «

voir la vie en rose »

qui signifie au contraire voir le bon côté des choses et sera reprise en 1946 par Édith Piaf dans une de ses chansons.

|

Œil et mythologie (Figure 4)

Dans la culture grecque antique, les sages et devins sont souvent aveugles. Comme si, pour

voir clair

ou

prévoir l’avenir

, il fallait s’affranchir de la vision du monde réel. Voir avec ses yeux détourne de la clairvoyance. La sagesse est liée à la nuit, à la pénombre. Le devin Tyrésias, qui est aveugle, voit ce que les autres ne peuvent pas voir : sa perception du monde au-delà du visible sera appelée « son troisième œil » [

11

,

12

].

Le Cyclope Polyphème vit dans sa grotte. Sa vision monoculaire symbolise une vision plate, primitive, et naïve du monde. Une vision qu’Ulysse mettra en échec par sa vision binoculaire, qui lui confère une ouverture sur le monde et lui ouvre la possibilité de s’échapper par la ruse, puisque lui et ses compagnons s’évaderont de chez Polyphème en s’accrochant à des béliers que le Cyclope emmène paître tous les jours [

11

-

13

]

(

Figure 4

)

.

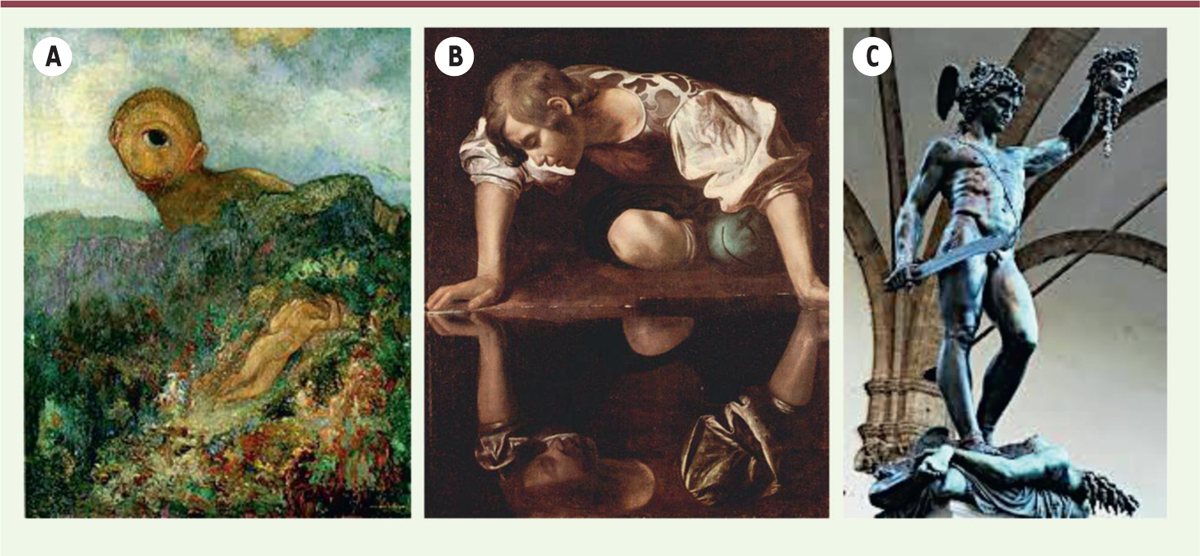

| Figure 4.

Œil et Mythologie. A.

Odilon Redon, Le Cyclope. Peinture à l’huile sur carton marouflé sur panneau de bois ; 1914, Kröller-Müller Museum, Otterlo, Pays-Bas.

B.

Le Caravage. Narcisse. Huile sur toile. 1594-96, Galerie nationale d’art antique, Rome.

C.

Benvenuto Cellini, Persée tenant la tête de Méduse. Bronze et marbre 1545-1554 ; située sous la loggia dei Lanzi, Florence.

|

Œdipe, réalisant qu’il a tué son père et épousé sa mère, se crèvera les yeux. C’est en constatant que sa vue l’a trompé, pour ne plus affronter la réalité de ses actes, et par culpabilité, désespoir et auto-châtiment, qu’il se crève les yeux. C’est aussi le thème des yeux intérieurs, des yeux de l’âme, donc de sa propre conscience qu’il détruit [

11

,

12

].

Un jour qu’il s’abreuve à une source, Narcisse, qui était d’une grande beauté, tombe amoureux de son reflet dans l’eau

(

Figure 4

)

. Il reste des jours et des jours dans la contemplation de sa propre image. Désespéré de ne pouvoir jamais l’étreindre ni assouvir sa passion, Narcisse finit par en mourir. Même rendu aux Enfers, il cherchera son image dans les eaux du Styx. Sur le lieu de sa mort, poussent des fleurs blanches, des narcisses [

12

].

Les yeux de Méduse ont le pouvoir de pétrifier tout mortel qui croise leur regard. Après la mort de Méduse, Athéna récupère sa tête dont elle orne son bouclier afin de pétrifier à son tour ses ennemis

(

Figure 4

)

. La croyance populaire conservera le masque de Méduse pour se protéger du mauvais œil [

12

].

Orphée remonte son épouse Eurydice des Enfers. Mais chemin faisant, il oublie la consigne du dieu Hadès de ne pas

regarder en arrière

tant qu’il n’a pas franchi la limite du monde des vivants. Il se retournera et cherchera Eurydice du regard. Il la perd alors pour toujours [

12

].

Au cours d’une partie de chasse, Actéon voit la déesse Artémis se baigner nue dans une source. Outrée, elle le transforme en un cerf qui sera pourchassé et dévoré par ses propres chiens [

12

].

…Certains spectacles qui ne doivent être vus détruisent ceux qui les regardent… |

Religion, croyance et superstition ; voyance et clairvoyance (Figure 5)

Pour les croyants, tout commence par la création de la lumière. Dans la Genèse, Dieu dit «

que la lumière soit et de la lumière fut, Dieu vit que la lumière était bonne

» (Genèse, chapitre 1, paragraphe 1). Créateur

ex nihilo

, il jugea que la lumière occupait son rôle parce qu’il la vit bonne.

Tout commence donc par la lumière créée et par l’acte de voir, avant même que la vie humaine ne soit conçue. Pourtant nul ne peut

voir Dieu

et continuer de vivre («

l’homme ne peut me voir et vivre

», Exode 33 :20). Et c’est aussi par l’œil que Dieu scrute les consciences. Dans le poème La Conscience de Victor Hugo, «

Caïn se fut enfui de devant Jéhovah… Il marcha trente jours, il marcha trente nuits… Et, comme il s’asseyait, il vit dans les cieux mornes, l’œil à la même place, au fond de l’horizon

». Caïn bâtit des murailles, des villes ; il s’enfuit sous la terre, mais «

L’œil était dans la tombe et regardait Caïn »

.

Dans la Genèse, la femme de Loth quitte Sodome sur le point d’être détruite par la colère de Dieu. Mais, désobéissant à la consigne des anges, elle se retourne et regarde en arrière – a-t-elle du mal à se détacher de cette vie de débauche ? Elle est transformée instantanément et pour toujours en statue de sel.

Depuis le

xi

e

siècle, dans la tradition chrétienne,

voir

revêt aussi le sens religieux de

pouvoir contempler

, c’est-à-dire avoir des visions, contempler Dieu.

Dans le domaine de la superstition,

le mauvais œil

et la croyance qu’on peut porter malheur en observant ou en enviant quelqu’un –

zieuter

-, intentionnellement ou non, sont anciens et répandus en Grèce, en Turquie, au Maghreb et au Moyen-Orient. L’œil est vecteur du mauvais sort. Et les mesures destinées à le repousser sont variées et surprenantes. Parmi elles, la main de Fatima, fille du prophète Mahomet dans les pays musulmans, le nazar boncuk en Turquie, et l’œil grec, protègent et détournent le mauvais œil (

matiasma

en grec désigne à la fois le mauvais œil et l’œil grec protecteur) [

14

]

(

Figure 5

)

.

| Figure 5.

L’œil dans la Religion, la Croyance et la Superstition. A.

Marc Chagall. L’œil vert. Huile sur toile. 1943 ou 44, collection privée.

B.

Œil de la Providence ; symbole de la Franc-Maçonnerie ; Grand Orient des États-Unis d’Amérique ; détail d’un billet de 1 dollar, 2009.

C.

Œil turc, symbole protecteur du mauvais œil dans la culture turque.

D.

Main de Fatima, symbole protecteur du mauvais œil dans la culture musulmane.

E.

Œil d’Horus, Oudjat, avec les proportions attribuées à ses différentes parties. Dans l’Égypte ancienne, symbole protecteur et symbole mathématique.

F.

Matiasma grec, symbole de protection contre le mauvais œil dans la culture grecque.

|

Dans l’Égypte ancienne et encore aujourd’hui, l’œil du dieu faucon Horus, ou œil

oudjat,

est un symbole protecteur. On le peint sur la proue des bateaux pour les protéger. Selon la légende, Horus, fils des divinités Isis et Osiris, vengea la mort de son père en combattant son oncle, Seth. Au cours de la bataille, Horus perdit un œil qui se brisa en 6 morceaux. Thot, dieu de la sagesse, en récupéra les morceaux et compléta la partie manquante. L’œil

oudjat

est ainsi devenu un symbole de victoire et de protection, mais aussi de santé et d’intégrité. L’

oudjat

était utilisé comme unité de volume, chaque morceau de l’œil correspondant à une fraction : le côté droit de l’œil (associé à l’odorat) comptait pour 1/2, la pupille (associée à la vue) pour 1/4, le sourcil (associé à la pensée), 1/8, le côté gauche (associé à l’ouïe), 1/16, la queue courbe (associée au goût), 1/32 et la larme (associée au toucher), 1/64. Le tout fait 63/64, et Thot rajouta le 1/64 manquant. Ainsi l’

oudjat

devint aussi un symbole mathématique [

15

,

16

]

(

Figure 5

)

.

Dans la mythologie nordique, le dieu Odin sacrifie son œil gauche et le lance dans la source de la sagesse et de la connaissance pour pouvoir y boire. Il devient ainsi le grand maître des secrets de l’Univers. Le sacrifice de sa vision binoculaire, et donc de sa vision du monde, est l’étape indispensable pour accéder à la connaissance. Aucun sacrifice n’est trop grand pour accéder à la sagesse [

12

].

L’œil de la Providence, ou

œil omniscient

, symbole de la Franc-Maçonnerie, est figuré par un œil entouré de rayons lumineux au sein d’un triangle ; il est classiquement interprété comme l’œil de Dieu surveillant l‘Humanité

(

Figure 5

)

.

Ainsi s’achève ce tour d’horizon – qui est loin d’être exhaustif – des expressions sur les yeux et le regard. Sachez tout de même que l’un des sens les plus courants que l’œil symbolise a été éludé tout au long de ce texte. Tout en restant polies, nous vous laissons deviner lequel ! Vous n’avez pas trouvé ? «

Mon œil !

»

|

Les auteures déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données publiées dans cet article.

|

Les auteures remercient le Dr Sophie Guiter, vétérinaire, auteure et comédienne de talent, pour ses idées et sa relecture attentive ; Agnès Foiret-Collet, Maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour ses conseils sur les œuvres d’art ; le Dr Jacques Berdugo et Madame Evelyne Berdugo pour leurs conseils d’ordre linguistique ; et Monsieur Philippe Staw pour son aide dans la recherche documentaire.

|

1.

Syndicat National des Ophtalmologistes de France. Snof.org.

2.

Roques

G.

.

L’œil dans les locutions et expressions françaises.

.

Annales de Normandie.

1995;

;

26

:

:375.

–

384

.

4.

Robert

Le

.

Dictionnaire historique de la langue française.

1995

;

Paris:

:

Éditions Dictionnaires Le Robert;

5.

Les expressions françaises décortiquées. expressio.fr/toutes-les-expressions.

6.

Magro

M.

Bon pied bon œil et 99 autres expressions autour du corps et de la santé.

. First Éditions,

2018

.

7.

Rousseau

JJ

.

Œuvre complètes.

.

Arvensa;

Éditions,

2014

.

8.

de la Fayette

Madame

.

La Princesse de Clèves.

1868

;

Picard:

:

Éditions E;

9.

Aimé-Martin

L.

.

Œuvres de Molière.

1837

;

Éditions Lefèvre:

:

Le Bourgeois Gentilhomme;

10.

Fetterman

AK

,

Liu

T

,

Robinson

MD

.

Extending color psychology to the personality realm: interpersonal hostility varies by red preferences and perceptual biases.

.

J Pers.

2015;

;

83

:

:106.

–

116

.

11.

Bavcar

E

.

Le regard d’aveugle en le mythe, la métaphore et le réel.

.

Éditions de la Sorbonne;

,

2009

.

13.

Homère.

.

L’Odyssée.

.

Éditions L’École des Loisirs;

.

1988

.

14.

Decouvrirlagrece.com.

|