| |

| Med Sci (Paris). 36(12): 1221–1224. doi: 10.1051/medsci/2020233.L’origine phylogénétique des doigts Richard Cloutier,1* John A. Long,2 and Alice M. Clement2 1Laboratoire de paléontologie et biologie évolutive, Université du Québec à Rimouski

,

300 allée des Ursulines, Rimouski

,

Québec

,

G5L 3A1

,

Canada

.

2College of science and engineering, Flinders university

,

Sturt road

,

Bedford Park SA5042

,

Australie

.

MeSH keywords: Anatomie comparée, Animaux, Oiseaux, Doigts, Poissons, Fossiles, Humains, Phylogenèse, anatomie et histologie |

La paléontologie, l’anatomie comparée, l’embryologie et la biologie moléculaire du développement permettent d’expliquer l’origine évolutive des structures anatomiques constituant le corps humain. Parmi les 213 os qui composent notre squelette adulte, ceux des mains et des doigts ont fait l’objet de nombreuses recherches et de débats depuis plusieurs décennies, car la connaissance de leurs origines est essentielle pour comprendre le passage de la vie aquatique à la vie terrestre chez nos ancêtres vertébrés. Cette transition évolutive entre les poissons et les tétrapodes (vertébrés quadrupèdes terrestres) constitue l’une des plus importantes transformations dans l’histoire des vertébrés.

Afin de comprendre cette transition, la majorité des hypothèses évolutives, ou phylogénétiques, traitant de l’origine des tétrapodes s’appuie fortement sur l’anatomie de quelques fossiles de poissons datant du Dévonien, il y a 393 à 359 millions d’années. Ces espèces éteintes de sarcoptérygiens (groupe des vertébrés à nageoires lobées, dont fait partie l’espèce humaine !), appelées collectivement les elpistostégaliens, comprennent

Panderichthys rhombolepis

(des pays baltes),

Elpistostege watsoni

(de l’est du Canada) et

Tiktaalik roseae

(de l’Arctique canadien) [

1

]

(

Figure 1

)

. Ces espèces de poissons du Dévonien sont comparées aux premières formes de tétrapodes datant de cette période et pour lesquelles nous connaissons l’anatomie des membres, soit

Acanthostega

et

Ichthyostega

(du Groenland) et

Tulerpeton

(de la Russie). Toutefois, les formes transitionnelles n’avaient pas révélé à ce jour l’anatomie squelettique complète des nageoires pectorales (membres antérieurs), un système morpho-fonctionnel primordial afin de passer d’un mode de locomotion aquatique à la marche.

| Figure 1.

Transition évolutive entre les poissons et les tétrapodes.

Les relations de parenté entre les elpistostégaliens, dont

Panderichthys rhombolepis

des pays baltes et Tiktaalik roseae de l’Arctique canadien, et les premiers tétrapodes dévoniens, dont

Elpistostege watsoni

du Québec,

Acanthostega

et

Ichthyostega

du Groenland et

Tulerpeton

de la Russie, montrent qu’

Elpistostege

se trouve à la transition entre les poissons et les tétrapodes, et que cet événement évolutif s’est produit au Dévonien, il y a environ 380 millions d’années. L’ordre d’apparition de trois nouveautés anatomiques (synapomorphies), soit, successivement, les poignets, les doigts et les mains, est indiqué sur l’arbre phylogénétique. L’échelle des temps pour la période géologique du Dévonien est indiquée en millions d’années (Ma) dans la partie inférieure de la figure. Les rectangles verts (poissons) et bleus (tétrapodes) représentent la répartition stratigraphique des taxons ; la longueur des rectangles indique soit la période de la durée stratigraphique du taxon, soit une imprécision sur la datation relative.

|

|

La découverte d’un spécimen complet d’Elpistostege : la clé d’une énigme

Récemment, nous avons rapporté, dans la revue

Nature

, les résultats de nos analyses scanographiques et phylogénétiques d’un spécimen complet d’

Elpistostege watsoni

d’une longueur de 1,57 mètre [

2

]. Ce quatrième fossile d’

Elpistostege

, découvert en 2010 à Miguasha au Québec, date du Dévonien supérieur, soit d’environ 375 millions d’années. Il est non seulement l’unique spécimen complet d’

Elpistostege

, mais aussi le spécimen le plus complet d’elpistostégalien connu à ce jour. Par tomodensitométrie axiale à haute énergie, nous avons visualisé non seulement le fossile à l’intérieur de sa matrice rocheuse, mais aussi son anatomie osseuse interne et plus particulièrement celle de ses nageoires pectorales. Le squelette de la nageoire pectorale a révélé la présence d’un humérus (bras), un radius et un ulna (avant-bras), des rangées d’os du carpe, des métacarpiens et des phalanges organisées en doigts. La présence des os du bras, de l’avant-bras, et d’os du carpe n’est pas unique à

Elpistostege

et aux tétrapodes ; plusieurs espèces de poissons sarcoptérygiens du Dévonien possédaient déjà ces éléments dans leurs membres antérieurs. Toutefois, les os du carpe sont généralement identifiés comme étant des radiaux

1

chez les poissons. La nageoire pectorale du nouveau spécimen d’

Elpistostege

révèle une configuration anatomique des plus intéressantes, avec quatre rangées d’éléments radiaux. Les deux rangées proximales comprennent les os du carpe (dont certains sont ramifiés) et des métacarpiens, alors que les deux rangées distales sont organisées en doigts (phalanges proximales et intermédiaires) et doigts présumés (phalanges proximales seulement).

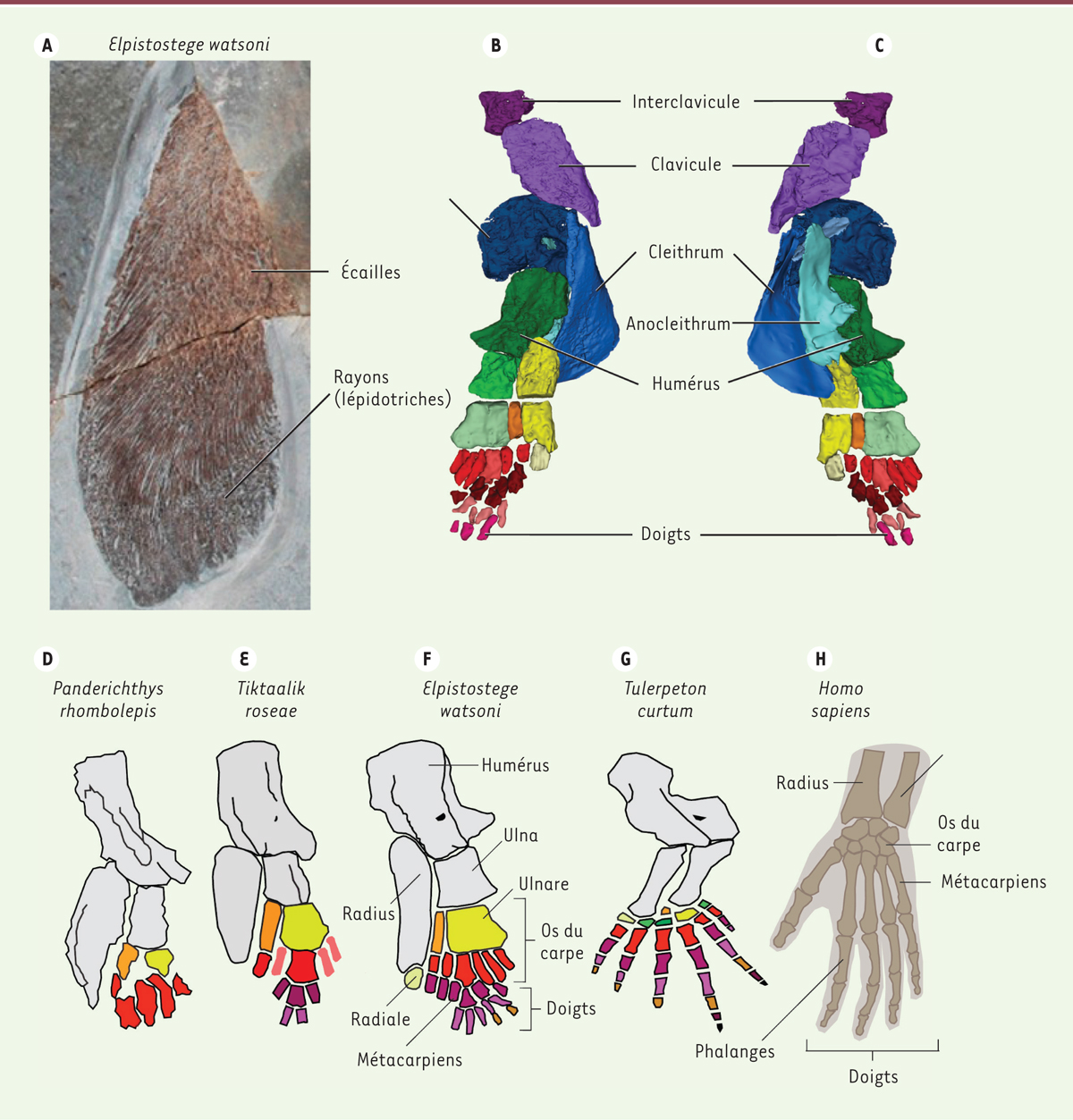

Cette découverte constitue sans équivoque la première occurrence de doigts au sein d’une nageoire. Malgré cette organisation squelettique qui représente le patron le plus semblable à celui d’un membre de tétrapode, la nageoire pectorale d’

Elpistostege

conserve des traits primitifs (plésiomorphes), tels que la présence de rayons (i.e., lépidotriches), situés en position distale par rapport aux phalanges endosquelettiques, et celle d’écailles dermiques recouvrant les faces ventrale et dorsale de la nageoire

(

Figure 2

)

.

| Figure 2.

Comparaison de la nageoire pectorale d’

Elpistostege watsoni

avec des elpistostégaliens et des tétrapodes. A.

Vue ventrale de la nageoire pectorale droite d’

Elpistostege

montrant la présence des rayons de la nageoire et le recouvrement d’écailles, c’est-à-dire des caractéristiques primitives.

B, C.

Modélisations 3D de la segmentation des images, obtenues en tomodensitométrie axiale à haute énergie, de la nageoire pectorale et de la ceinture scapulaire gauche d’

Elpistostege watsoni

.

D-H.

Endosquelette de la nageoire pectorale de

Panderichthys rhombolepis

(Dévonien moyen-supérieur des pays baltes) (

D

),

Tiktaalik roseae

(Dévonien supérieur de l’Arctique canadien) (

E

), et

Elpistostege watsoni

(Dévonien supérieur de l’est du Québec) (

F

). Endosquelette du membre supérieur de

Tulerpeton curtum

(Dévonien supérieur de Russie) (

G

) et de l’être humain actuel (

H

). Le code de couleurs reflète l’homologie des structures anatomiques entre les différents taxons (hormis la main de l’être humain) (figure adaptée de [

2

]).

|

|

L’origine des doigts : une question de définition

En 1555, le naturaliste français Pierre Belon suggère des homologies entre les éléments endosquelettiques du membre supérieur de l’être humain et de l’oiseau. Il y reconnaît l’humérus, le radius, l’ulna, les os du carpe, les métacarpiens et les phalanges. Encore de nos jours, cette terminologie demeure fondamentalement valide selon la Terminologia anatomica [

3

]. En 1849, Owen est le premier anatomiste à définir notre main comme étant formée par un groupe de petits os du carpe et par cinq doigts (le doigt I composé de trois segments, et les doigts II à V, de quatre segments chacun) ; les os des doigts comprennent les métacarpiens, articulés avec les os du carpe, et les os des phalanges [

4

]. En 1930, Goodrich, plutôt que de définir la main, caractérise les doigts proprement dits comme étant composés de phalanges distinctes des métacarpiens et des os de carpe [

5

]. Toutefois, nommer les éléments squelettiques ne fait pas de cette énumération une définition. Il est primordial de définir précisément ce que sont les doigts, puisque leur identification chez un taxon fossile doit être non-ambiguë et répondre à tous les critères de reconnaissance chez les organismes vivants.

La première définition moderne des doigts est celle de Coates, en 1994, pour qui ils sont constitués de radiaux post-axiaux (en référence à un axe de symétrie durant l’organogenèse des membres) segmentés, ne supportant ni lépidotriche ni dermotriche (les rayons de nageoire) [

6

]. Dans cette définition, spécifier l’absence de rayons dans la nageoire était primordial afin d’aborder la question de l’origine des doigts ; toutefois, l’absence de rayons est pertinente pour la définition de la main plutôt que pour celle des doigts. Coates

et al.

identifient ensuite quelques caractéristiques supplémentaires des doigts : ils sont constitués d’au moins deux os ou cartilages en forme de « bobine », s’articulant un à un de manière proximo-distale, et ils se présentent sous la forme d’un ensemble antéro-postérieur rayonnant à partir de l’extrémité distale de l’appendice [

7

]. Enfin, en 2017, Stewart

et al.

redéfinissent les doigts comme des éléments endosquelettiques parallèles, non ramifiés et segmentés à l’extrémité distale des appendices pectoraux et pelviens appariés des vertébrés [

8

]. Il est important de préciser qu’il s’agit d’éléments non-ramifiés car contrairement aux os du carpe chez les tétrapodes et à ceux des radiaux chez les poissons, les os des phalanges ne sont pas ramifiés et respectent une relation d’association du type 1:1 avec ceux des autres phalanges (une phalange s’articule, à son extrémité distale, avec seulement une phalange ; il existe toutefois des situations pathologiques pouvant causer une ramification de phalanges et de métacarpiens).

Nous redéfinissons les doigts comme des ensembles parallèles d’os endosquelettiques (les phalanges) non ramifiés et segmentés, de forme et taille relativement uniformes, qui s’alignent l’un avec l’autre de manière proximo-distale, et qui forment l’extrémité des appendices pairs des vertébrés. Les critères de cette définition concernent tous les tétrapodes vivants et fossiles, incluant certains des éléments retrouvés dans la nageoire pectorale d’

Elpistostege

.

|

Elpistostege dans l’arbre de la vie : une position charnière entre poissons et tétrapodes

Les hypothèses récentes quant à la position phylogénétique d’

Elpistostege

et

Tiktaalik

suggéraient que ces deux taxons étaient les espèces de poissons les plus proches apparentées des tétrapodes. Notre recherche [

2

], issue d’une collaboration entre l’université du Québec à Rimouski et l’université Flinders, en Australie, a évalué la position phylogénétique d’

Elpistostege

au sein des poissons sarcoptérygiens et des premiers tétrapodes du Dévonien. Deux types d’analyses quantitatives (maximum de parcimonie et inférence bayésienne) corroborent la même relation phylogénétique, dans laquelle

Elpistostege

est plus apparenté aux tétrapodes que ne l’est

Tiktaalik

[

9

] (

→

).

Depuis plusieurs décennies, un ensemble de nouveautés anatomiques (synapomorphies) ont été identifiées afin de définir les tétrapodes. Ces traits anatomiques dérivés partagés par les tétrapodes incluent la présence de pattes, la présence de doigts, la présence d’une cage thoracique composée de côtes robustes, de demi-bassins formés du pubis, de l’ilium et de l’ischium, et la présence de l’os étrier (stapes) dans l’oreille moyenne, pour n’en citer que quelques-uns parmi la cinquantaine identifiée. Afin d’assurer une stabilité taxonomique, Anderson a suggéré de définir les tétrapodes à partir non pas d’un ensemble de caractéristiques anatomiques, mais d’un seul caractère [

10

]. Ainsi, ces auteurs définissent les tétrapodes comme étant dérivés du sarcoptérygien qui a d’abord possédé des doigts comparables à ceux d’Homo sapiens. Ce caractère fait donc d’

Elpistostege

non pas un poisson, mais bien un tétrapode primitif.

Nous suggérons que la main des vertébrés est apparue principalement à partir d’un modèle squelettique enfoui au sein de la nageoire pectorale aquatique assez typique des elpistostégaliens.

Elpistostege

est potentiellement le taxon frère de tous les autres tétrapodes, car c’est le vertébré qui partage le plus de caractères dérivés uniques avec les autres tétrapodes. Ainsi, les caractéristiques anatomiques dérivées des nageoires pectorales d’

Elpistostege

brouillent-ils davantage la frontière entre poissons et tétrapodes.

|

Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données publiées dans cet article.

|

Les auteurs remercient le parc national de Miguasha pour l’accessibilité aux spécimens d’Elpistostege. Nous remercions Thomas Grünbaum pour ses commentaires constructifs. Les auteurs ont bénéficié du soutien financier du Conseil national de la recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, du Australian research council et de Flinders university.

|

Footnotes |

1.

Daeschler

EB

,

Shubin

NH

,

Jenkins

FA

.

A Devonian tetrapod-like fish and the evolution of the tetrapod body plan.

.

Nature.

2006;

;

440

:

:757.

–

763

.

2.

Cloutier

R

,

Clement

AM

,

Lee

MSY

,

et al.

Elpistostege and the origin of the vertebrate hand.

.

Nature.

2020;

;

579

:

:549.

–

54

.

3.

FIPAT (Federative international program for anatomical terminology). Terminologia anatomica. (2nd ed.)

.

2nd ed.

FIPAT.library.dal.ca.

,

2019

.

4.

Owen

R

.

On the nature of limbs. A discourse.

.

Londres:

:

John Van Voorst;

,

1849

:

:123.

p.

5.

Goodrich

ES

.

Studies on the structure and development of vertebrates.

1930

;

Londres:

:

MacMillan and co.;

837 p.

6.

Coates

MI

.

The origin of vertebrate limbs.

.

Dev Suppl.

1994;

;

1

:

:169.

–

180

.

7.

Coates

MI

,

Jeffery

JE

,

Ruta

M

.

Fins to limbs: what the fossils say.

.

Evol Dev.

2002;

;

4

:

:390.

–

401

.

8.

Stewart

TA

,

Bhat

R

,

Newman

SA

.

The evolutionary origin of digit patterning.

.

EvoDevo.

2017;

;

8

:

:e21.

.

9.

Tostivint

H

,

Vaudry

H

.

Tiktaalik, un pas décisif vers la terre ferme.

.

Med Sci (Paris).

2006;

;

22

:

:698.

–

699

.

10.

Anderson

JS

.

Use of well-known names in phylogenetic nomenclature: a reply to Laurin.

.

Syst Biol.

2002;

;

51

:

:822.

–

827

.

|