| |

| Med Sci (Paris). 37(4): 326–329. doi: 10.1051/medsci/2021027.Des lymphocytes « très spéciaux » ciblent des antigènes du soi dans l’hépatite auto-immune Sarah Habes,1 Jérôme Gournay,1 Pierre Milpied,2 Sophie Conchon,3* and Amédée Renand3 1Service d’hépato-gastro-entérologie et assistance nutritionnelle, CHU de Nantes

,

Place Alexis Ricordeau

,

44000Nantes

,

France

.

2Aix Marseille université, CNRS UMR 7280, Inserm U1104, Centre d’immunologie de Marseille-Luminy, CIML, Parc scientifique et technologique de Luminy, Case 906

,

13288Marseille Cedex 09France

.

3Université de Nantes, CHU de Nantes, Inserm UMR1064, Centre de recherche en transplantation et immunologie (CRTI), ITUN

,

30 boulevard Jean Monnet

,

44000Nantes

,

France

.

MeSH keywords: Autoantigènes, Auto-immunité, Lymphocytes T CD4+, Lymphocytes T CD8+, Hépatite auto-immune, Humains, Immunité cellulaire, immunologie, cytologie, traitement médicamenteux |

L’hépatite auto-immune est une maladie inflammatoire chronique du foie, qui survient à tout âge, avec une prédominance féminine. Elle concerne environ 2/10 000 habitants en Europe [

1

]. L’attaque des hépatocytes par le système immunitaire va provoquer l’apparition de signes cliniques pouvant aller de symptômes peu spécifiques tels que l’asthénie (fatigue) à une atteinte hépatique aiguë (ictère, signes d’insuffisance hépatocellulaire), ou pouvant d’emblée témoigner de l’existence d’une cirrhose. Trois critères immunologiques caractérisent cette maladie : l’hypergammaglobulinémie, la présence d’auto-anticorps ciblant des antigènes du soi, et la présence de cellules immunitaires dans le foie (hépatite d’interface).

Par leur cytotoxicité, les auto-anticorps jouent un rôle néfaste, notamment en favorisant la destruction des cellules exprimant l’antigène du soi contre lequel ils sont dirigés. La présence d’anticorps anti-nucléaires (AAN) et anti-muscles lisses (AML) caractérise l’hépatite auto-immune de type 1 ; la présence d’anticorps anti-SLA (

soluble liver antigen

), plus rare mais spécifique de l’hépatite auto-immune de type 1, est associée à un moins bon pronostic. La présence d’anticorps anti-LKM1 (

liver kidney microsome 1

) caractérise l’hépatite auto-immune de type 2.

L’existence d’une hépatite d’interface lors de l’analyse histologique de la biopsie hépatique est requise pour le diagnostic d’hépatite auto-immune. Elle est la résultante d’une infiltration massive de lymphocytes T CD4

+

et CD8

+

, de lymphocytes B et de plasmocytes dans les espaces portes, et jusque dans l’espace lobulaire

(

Figure 1A

)

. La destruction des hépatocytes conduit à l’apparition d’une fibrose cicatricielle pouvant évoluer vers la cirrhose.

| Figure 1.

Représentation schématique de l’infiltrat lymphocytaire du foie dans l’hépatite auto-immune. A.

Dans l’hépatite auto-immune, les espaces portes du foie ont une forte infiltration de lymphocytes T CD4

+

(en vert) et de lymphocytes B (en violet) ; cet infiltrat va se propager jusque dans l’espace lobulaire : ce phénomène caractérise l’hépatite d’interface. Dans le lobule, sont principalement trouvés des lymphocytes T CD8

+

(en bleu) et des plasmocytes (en orange).

B.

Les lymphocytes T CD4

+

, grâce à leur récepteur TCR, reconnaissent les épitopes des auto-antigènes présentés par les molécules du CMH II exprimées par les cellules présentatrices d’antigène, ce qui induit leur différenciation et leur prolifération. Les lymphocytes T CD4

+

auto-réactifs vont ensuite permettre la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes producteurs d’anticorps, mais aussi favoriser la prolifération et la différenciation des lymphocytes T CD8

+

cytotoxiques.

|

Le traitement standard de l’hépatite auto-immune a peu évolué depuis les années 1980 et n’est pas curatif. Il associe des corticoïdes à doses progressivement décroissantes et l’immunosuppresseur azathioprine. En cas d’échec (25 à 50 % des patients selon les séries), des traitements immunosuppresseurs de deuxième ligne sont proposés tels que le mycophénolate mofétil, les inhibiteurs des calcineurines (ciclosporine), les anticorps anti-TNFa ou les anticorps anti-CD20. Tous ces médicaments peu spécifiques ont des effets indésirables, mais ils doivent souvent être pris à vie, en raison d’un fort taux de rechute lors des tentatives d’arrêt.

Dans une étude préliminaire, nous avons montré des altérations de certaines sous-populations lymphocytaires dans le sang et dans les biopsies hépatiques des patients atteints d’hépatite auto-immune. Certaines de ces altérations persistaient même chez des patients en rémission complète, suggérant que les traitements actuels ne ciblent pas les cellules à l’origine de la maladie [

2

]. Ainsi, une meilleure compréhension de sa pathogénie et des acteurs immunologiques impliqués est primordiale pour envisager de nouvelles orientations thérapeutiques.

|

Hépatite auto-immune et lymphocytes T CD4+ auto-réactifs

Nous avions observé la persistance d’un infiltrat de lymphocytes T CD4

+

dans le foie des patients en rémission complète d’une hépatite auto-immune. Ces lymphocytes sont des acteurs clés de la réponse auto-immune

(

Figure 1B

)

. En effet, les hépatites auto-immunes (de type 1 et de type 2) sont associées à des facteurs génétiques de prédisposition localisés dans le locus du complexe majeur d’histocompatibilité de classe II (CMH II). Les cellules présentatrices d’antigènes vont présenter à leur surface des fragments d’antigène du soi (épitopes) portés par certaines molécules du CMH II. Des lymphocytes T CD4

+

spécifiques, ayant un récepteur TCR (

T cell receptor

) capable de reconnaître et de lier ce complexe CMH II-épitope, seront activés, ce qui induira leur prolifération clonale et leur différenciation

(

Figure 1B

)

. De plus, les lymphocytes T CD4

+

jouent un rôle central dans l’initiation de la réponse des lymphocytes T CD8

+

cytotoxiques, mais aussi dans la production des anticorps

(

Figure 1B

)

. Ils vont induire la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes producteurs d’anticorps, et cette différenciation est dépendante de l’antigène présenté par les molécules de classe II du CMH des lymphocytes B. Les lymphocytes T CD4

+

auto-réactifs vont donc être à l’origine de l’accumulation des auto-anticorps. Dans l’hépatite auto-immune de type 2, des lymphocytes T CD4

+

spécifiques de l’antigène reconnu par l’auto-anticorps anti-LKM1 ont été détectés [

3

]. Chez les patients atteints d’hépatite auto-immune de type 1 ayant des anticorps anti-SLA, des épitopes de l’auto-antigène reconnus par les lymphocytes T CD4

+

ont aussi été identifiés [

4

].

Les lymphocytes T CD4

+

auto-réactifs pourraient donc constituer des nouvelles cibles thérapeutiques intéressantes, mais la biologie de ces cellules est balbutiante car elles sont difficiles à détecter et à isoler.

|

Détection et caractérisation des lymphocytes T CD4+ spécifiques de l’auto-antigène SLA

Nous avons cherché à mieux caractériser les lymphocytes T CD4

+

auto-réactifs spécifiques des auto-antigènes hépatiques [

5

]. Notre stratégie a été d’identifier les lymphocytes T CD4

+

qui étaient spécifiques de SLA grâce à un test d’activation utilisant une collection d’épitopes dérivés de SLA. Nous avons observé que les lymphocytes T CD4

+

spécifiques de SLA n’étaient détectés que dans le sang des patients ayant des anticorps anti-SLA, ce qui confirme le lien étroit entre l’activation et la prolifération des lymphocytes T CD4

+

spécifiques de l’antigène et la production d’anticorps dirigés contre cet antigène. L’analyse par la technique de cytométrie en flux a permis de montrer que ces cellules exprimaient le marqueur d’épuisement PD-1 (

programmed cell death 1

), mais pas le récepteur de chimiokines CXCR5, pourtant classiquement exprimé à la surface des lymphocytes T CD4

+

«

follicular helper

», dont la fonction principale est de favoriser la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes [

6

].

Une analyse transcriptomique sur cellule unique a ensuite été réalisée grâce à l’approche FB5P-seq [

7

], qui permet d’avoir accès au transcriptome (ensemble des gènes exprimés par la cellule) et aussi à la séquence du TCR pour chaque cellule. Le profil transcriptomique des lymphocytes T CD4

+

spécifiques de SLA est homogène, avec une signature pro-inflammatoire (présence de transcrits codant l’interféron g, IFN-g) et pro-humorale (présence de transcrit codant l’interleukine 21, IL-21). Une centaine de gènes exprimés caractérisant ces cellules a pu être identifiée. Ce profil transcriptomique montre des similitudes avec celui des lymphocytes T CD4

+

pathogéniques identifiés dans les tissus inflammatoires des patients atteints d’autres maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus [

8

,

9

]. Dans ces études, comme dans la nôtre, les lymphocytes T CD4

+

pathogéniques ont un profil pro-inflammatoire bien qu’ils expriment le marqueur d’épuisement PD-1, ce qui pourrait s’expliquer par la présentation chronique des auto-antigènes dans ces maladies. Le profil clonal (TCR) des lymphocytes T est plutôt hétérogène, avec la présence de TCR dominants caractérisant une prolifération clonale de lymphocytes T spécifiques de l’antigène

(

Figure 2A

)

.

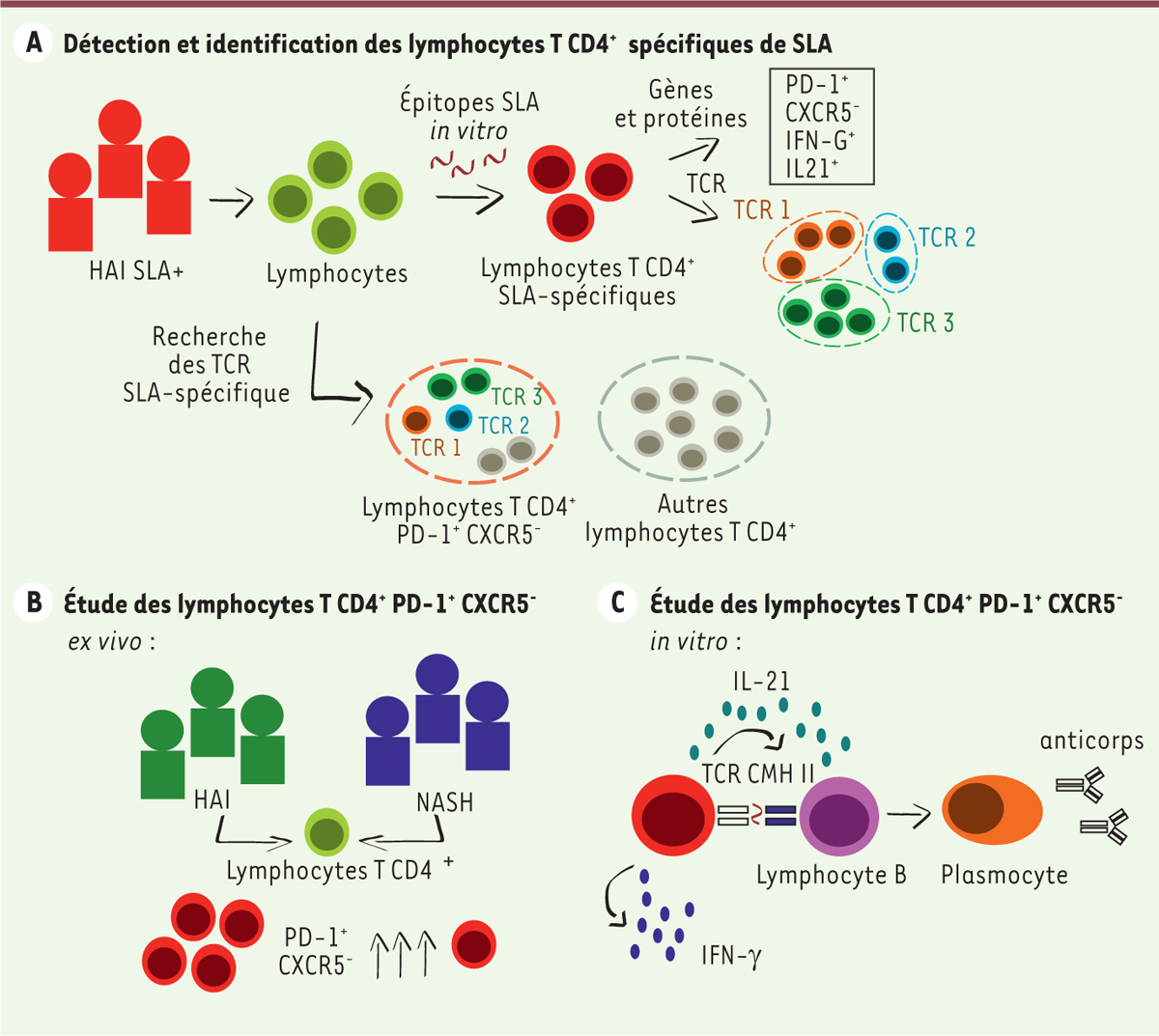

| Figure 2.

Détection et identification des lymphocytes T CD4

+

auto-réactifs dans l’hépatite auto-immune. A.

Les lymphocytes des patients atteints d’hépatite auto-immune (HAI) ayant des auto-anticorps anti-SLA (

soluble liver antigen

) dans leur sérum (patients HAI SLA

+

) ont été isolés. L’utilisation des épitopes de SLA a permis d’identifier les lymphocytes spécifiques de SLA (SLA-spécifiques). L’analyse par cytométrie en flux et l’analyse transcriptomique sur cellule unique ont révélé que les lymphocytes T CD4

+

SLA-spécifiques sont PD-1

+

CXCR5

-

IFN-g

+

IL21

+

. Les séquences des TCR des lymphocytes T CD4

+

SLA-spécifiques (TCR SLA-spécifiques), parmi lesquelles plusieurs TCR dominants ont pu être identifiés, sont retrouvées exclusivement dans la sous-population de lymphocytes T CD4

+

PD-1

+

CXCR5

-

.

B.

L’étude des lymphocytes T CD4

+

PD-1

+

CXCR5

-

par cytométrie en flux montre que leur nombre est augmenté dans le sang des patients atteints d’hépatite auto-immune, en comparaison à des patients ayant une stéatose hépatique non-alcoolique (

non-alcoholic steatohepatitis

, NASH) pris comme témoins.

C.

In vitro

, les lymphocytes T CD4

+

PD-1

+

CXCR5

-

produisent de l’interféron g (IFN-g), de l’interleukine 21 (IL-21), et sont capables d’induire la différenciation des lymphocytes B autologues, qui est dépendante de la production d’IL-21.

|

En recherchant, dans l’ensemble des TCR exprimés par les lymphocytes T du sang des patients, les TCR spécifiques de SLA identifiés dans l’analyse transcriptomique sur cellules uniques, nous avons aussi montré que la sous-population de lymphocytes T CD4

+

mémoire (CD45RA

-

) exprimant PD-1 (PD-1

+

), mais n’exprimant pas CXCR5 (CXCR5

-

), était le réservoir principal des lymphocytes T CD4

+

auto-réactifs spécifiques de SLA

(

Figure 2A

)

. C’est la première fois que les lymphocytes T CD4

+

spécifiques de l’auto-antigène SLA ont été isolés et analysés avec un tel niveau de précision. Cependant, tous les lymphocytes T CD4

+

auto-réactifs impliqués dans l’hépatite auto-immune, quelle que soit leur spécificité auto-antigénique, partagent-ils le même profil phénotypique (CD45RA

-

PD-1

+

CXCR5

-

) que les lymphocytes T CD4

+

spécifiques de SLA ?

|

Identification des lymphocytes T CD4+ impliqués dans la pathogenèse de l’hépatite auto-immune

En partant de cette hypothèse, les lymphocytes T CD4

+

CD45RA

-

PD-1

+

CXCR5

-

ont été recherchés et étudiés dans le sang des patients ayant une hépatite auto-immune, quel que soit leur profil d’auto-anticorps. Nous avons montré que cette population particulière de lymphocytes T CD4

+

est augmentée dans le sang des patients, en comparaison avec des individus ayant une inflammation hépatique chronique non auto-immune due à une stéatose hépatique non alcoolique

(

Figure 2B

)

. Ces lymphocytes T CD4

+

ont la capacité de produire de grandes quantités d’IFN-g et d’induire la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes producteurs d’anticorps,

via

la production d’IL-21

(

Figure 2C

)

. Nos résultats suggèrent donc que cette population lymphocytaire serait le principal réservoir périphérique des lymphocytes T CD4

+

auto-réactifs dans l’hépatite auto-immune et aurait un rôle actif dans la maladie. Une analyse plus approfondie de ces lymphocytes T CD4

+

auto-réactifs chez les patients atteints d’hépatite auto-immune, en tenant compte de leurs caractéristiques cliniques, a mis en évidence une corrélation entre l’activité de la maladie et la présence de cette population cellulaire dans le sang, ce qui pourrait conduire au développement de biomarqueurs pour la surveillance médicale de ces patients.

|

Ces travaux ont permis de mettre en évidence, chez des patients atteints d’hépatite auto-immune, une population de lymphocytes T CD4

+

auto-réactifs avec un fort potentiel pathogénique. En effet, des clones auto-réactifs spécifiques d’un auto-antigène (SLA) sont présents parmi ces lymphocytes en nombre anormalement élevé dans le sang des patients, et ont des propriétés pro-inflammatoire et pro-humorale (pro-anticorps).

La connaissance approfondie des lymphocytes T CD4

+

auto-réactifs dans l’hépatite auto-immune permet d’ouvrir deux voies majeures d’amélioration de la prise en charge des patients : le développement d’outils de prédiction clinique fondés sur la détection de ces cellules dans le sang des patients, et la mise au point d’approches thérapeutiques innovantes ciblant spécifiquement ces cellules, comme alternative aux traitements actuels.

|

Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données publiées dans cet article.

|

1.

European association for the study of the liver.

EASL clinical practice guidelines: autoimmune hepatitis.

.

J Hepatol.

2015;

;

63

:

:971.

–

1004

.

2.

Renand

A

,

Habes

S

,

Mosnier

JF

,

et al.

Immune alterations in patients with type 1 autoimmune hepatitis persist upon standard immunosuppressive treatment.

.

Hepatol Commun.

2018;

;

2

:

:968.

–

981

.

3.

Löhr

HF

,

Schlaak

JF

,

Lohse

AW

,

et al.

Autoreactive CD4

+

LKM-specific and anticlonotypic T-cell responses in LKM-1 antibody-positive auto-immune hepatitis

.

.

Hepatology.

1996;

;

24

:

:1416.

–

1421

.

4.

Mix

H

,

Weiler-Normann

C

,

Thimme

R

,

et al.

Identification of CD4 T-cell epitopes in soluble liver antigen/liver pancreas autoantigen in auto-immune hepatitis.

.

Gastroenterology.

2008;

;

135

:

:2107.

–

2118

.

5.

Renand

A

,

Cervera-Marzal

I

,

Gil

L

,

et al.

Integrative molecular profiling of autoreactive CD4 T cells in auto-immune hepatitis.

.

J Hepatol.

2020;

;

73

:

:1379.

–

90

.

6.

Crotty

S.

.

A brief history of T cell help to B cells.

.

Nat Rev Immunol.

2015;

;

15

:

:185.

–

189

.

7.

Attaf

N

,

Cervera-Marzal

I

,

Dong

C

,

et al.

FB5P-seq: FACS-based 5’ end single-cell RNA-seq for integrative analysis of transcriptome and antigen receptor repertoire in B and T cells.

.

Front Immunol.

2020;

;

11

:

:216.

.

8.

Bocharnikov

AV

,

Keegan

J

,

Wacleche

VS

,

et al.

PD-1

hi

CXCR5

-

T peripheral helper cells promote B cell responses in lupus via MAF and IL-21

.

.

JCI Insight.

2019;

;

4

:

:e130062.

.

9.

Rao

DA

,

Gurish

MF

,

Marshall

JL

,

et al.

Pathologically expanded peripheral T helper cell subset drives B cells in rheumatoid arthritis.

.

Nature.

2017;

;

542

:

:110.

–

114

.

|