| |

| Med Sci (Paris). 39(5): 452–457. doi: 10.1051/medsci/2023059.Cancers évitables Suffit-il de changer nos comportements ? Marc Billaud,1,2* Marie Castets,1 Alain Trautmann,3 and Pierre Sujobert4,5 1Cancers pédiatriques et mort cellulaire, LabEx DEVweCAN, Institut Convergence Plascan, Centre Léon Bérard, Centre de recherche en cancérologie de Lyon (CRCL), université Claude Bernard Lyon 1, Inserm 1052, CNRS 5286

,

69008Lyon

,

France 2Département sciences humaines et sociales, Centre Léon Bérard

,

Lyon

,

France 3Institut Cochin, équipe cancer et réponse immune, Inserm 1016, CNRS 8104, Université Paris

,

Paris

,

France 4

Équipe

Lymphoma Immunobiology

, Centre international de recherche en infectiologie, université Lyon 1, faculté de médecine et de maïeutique Lyon Sud

,

Lyon

,

France 5Service d’hématologie biologique, Hospices civils de Lyon, hôpital Lyon Sud

,

Lyon

,

France |

Vignette (Photo © Inserm/Esprit sorcier). En France, quatre cas de cancers sur dix sont évitables. La prévention constitue donc un enjeu majeur en santé publique et, logiquement, elle s’inscrit comme l’une des priorités de la stratégie décennale de lutte contre cette maladie dont s’est doté notre pays. Mais quels sont ces cancers et comment calcule-t-on leur incidence ? Quels sont les rôles respectifs des modes de vie des individus et de leur environnement dans leur survenue ? Au vu de l’utilisation générale du concept de « cancers évitables » dans les campagnes d’information des pouvoirs publics visant à réduire l’exposition à des facteurs de risque connus, il semble opportun de préciser comment son emploi peut influer sur les politiques sanitaires. |

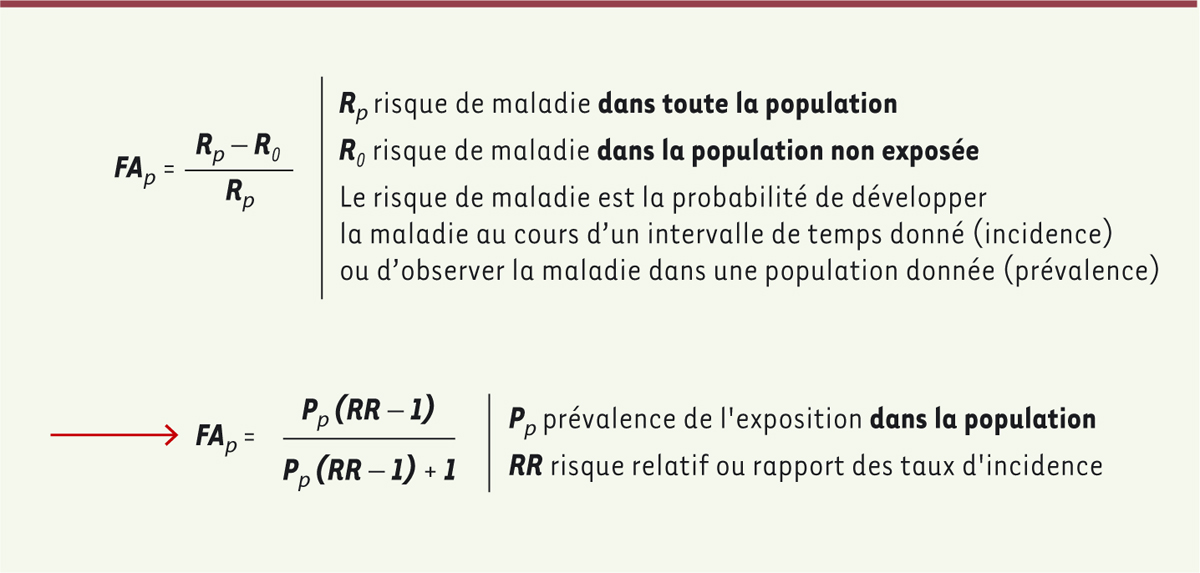

La fraction attribuable des cancers

La notion de cancer évitable est un concept épidémiologique. Il est, en effet, fondé sur la mesure de la part des cancers que l’on peut attribuer à des facteurs de risque modifiables, c’est-à-dire ceux liés aux modes de vie ou à l’environnement [

1

,

2

]. Lorsque le rôle causal d’un agent cancérogène est établi, il est alors nécessaire d’évaluer l’impact que pourraient avoir des actions visant à réduire l’exposition à ce facteur dans une population donnée. Cette mesure requiert la détermination de la fraction de risque attribuable, ou fraction attribuable (FA) ou risque attribuable [

1

,

2

]. La FA intègre, dans son calcul, deux éléments : le risque relatif (ou rapport des taux d’incidence dans une population exposée et dans une population non exposée), et la prévalence de l’exposition dans la population (

Figure 1

). La FA peut être ainsi définie comme la proportion de maladies que l’on pourrait éviter si l’on pouvait totalement éradiquer l’exposition à ce facteur de risque (

Figure 2

). Ainsi, même si le risque relatif associé à un facteur est fort, les valeurs de la FA seront différentes selon que la proportion de la population examinée qui y est exposée, est forte ou faible.

| Figure 1.

Calcul de la fraction attribuable

(adapté de [

1

]).

|

| Figure 2.

Représentation schématique du concept de fraction attribuable.

Soit une population dont un tiers des individus sont exposés à un risque (Pp = 33 %) et dont le risque relatif est de 4 (rapport d’incidence 0,5/0,125), alors la fraction attribuable est de 50 %.

|

|

Les cancers évitables en France

Une étude récente a rapporté l’estimation des FA des cancers associés à une série de facteurs de risque modifiables chez les adultes de plus de 30 ans, en 2015, en France métropolitaine [

3

]. Cette analyse constitue la base de l’estimation qui est faite de la part des cancers évitables et du poids de chacun des facteurs de risque dans notre pays.

Les résultats de l’étude

Marant-Micallef

et al.

, auteurs de cette étude réalisée en France, ont retenu des facteurs de risque répondant à quatre critères : 1) que l’agent considéré soit classé comme cancérogène certain ou probable (groupes 1 ou 2A) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) ; 2) que cet agent puisse faire l’objet de mesures de prévention, individuelles ou collectives ; 3) que l’on dispose de données d’exposition représentatives de la population française ; 4) que l’on puisse s’appuyer sur des estimations de risque pour chaque paire exposition/localisation du cancer [

3

,

4

]. Cette étude a permis d’établir que 142 000 cas de cancer, sur les 346 000 nouveaux cas diagnostiqués en 2015 (soit 41 %), peuvent être attribués à 13 facteurs de risque qui sont modifiables [

4

]. Leur nombre est plus élevé chez les hommes (84 000 nouveaux cas) que chez les femmes (58 000 nouveaux cas). En termes de FA, le tabagisme est la cause la plus importante. Elle représente 20 % des nouveaux cas, soit la moitié des cancers évitables. Viennent ensuite la consommation d’alcool (8 %), l’alimentation (5,4 %), le surpoids et l’obésité (5,4 %), les agents infectieux (4 %), les expositions professionnelles (3,6 %), les rayonnements ultra-violets (3,1 %), les radiations ionisantes (2,8 %), l’absence d’activité physique (0,9 %), les traitements hormonaux (contraceptifs oraux et traitements hormonaux de la ménopause) (0,8 %), un allaitement considéré comme sous-optimal (qui concerne essentiellement le risque de cancer du sein) (0,5 %), la pollution atmosphérique (0,4 %), l’exposition de la population générale à l’arsenic dans l’eau de boisson, et au benzène dans l’air extérieur (0,1 % chacun).

Cette étude est la plus complète rapportée à ce jour pour notre pays. Cependant, plusieurs contraintes méthodologiques sont susceptibles de limiter la portée de certaines des conclusions données, comme la période de latence de 10 ans retenue entre l’exposition au facteur de risque et le développement d’un cancer, l’indépendance des facteurs de risque et le choix de ne pas inclure les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Ces limites sont toutefois discutées par les auteurs, et le lecteur souhaitant plus de détails pourra se référer à ces deux articles [

3

,

4

].

Conséquences sur les stratégies de prévention

Les résultats de l’étude de Marant-Micallef

et al.

sont venus en appui à la stratégie décennale (2021-2030) de lutte contre le cancer, dont l’un des objectifs prioritaires est de réduire de 60 000 le nombre de nouveaux cas de cancers annuels à l’horizon 2040 [

5

]. Ces programmes visent à développer de nouveaux dispositifs et à faire évoluer ceux déjà existants afin de mettre en œuvre le « virage préventif » promu par l’Institut national du cancer (INCa) [

5

]. Il y a, en effet, une indéniable urgence à intensifier les campagnes de prévention pour lutter, entre autres, contre le tabagisme, l’addiction alcoolique et l’obésité. Nous sommes ainsi encouragés à «

prendre notre santé en main

» en limitant notre exposition à ces facteurs de risque. Dans ce but, une politique incitative de communication auprès de la population générale a été entreprise, en particulier

via

une plaquette réalisée par l’INCa, « Agir pour sa santé » [

6

], mais aussi par le biais d’associations (la Ligue nationale contre le cancer, la fondation Association pour la recherche sur le cancer [ARC], la Société française d’alcoologie, etc.) et des médias.

La stratégie décennale propose aussi un répertoire d’actions pour renforcer la prévention des risques infectieux, des risques environnementaux (pollution, radiations, etc.), ainsi que des risques liés au travail. Si ces programmes, qui relèvent du champ de la santé environnementale, sont identifiés comme des axes porteurs, ils n’apparaissent pourtant pas dans les discours des responsables politiques qui restent focalisés sur le changement des conduites individuelles [

7

,

8

]. L’impact que pourrait avoir une action préventive portant sur les causes environnementales des cancers est ainsi ignoré. La question se pose alors de savoir si ces facteurs « oubliés » tiennent effectivement une place secondaire dans l’étiologie de ces cancers ?

|

Les causes environnementales des cancers évitables

Selon l’estimation des cancers évitables en France, on peut considérer que plusieurs des 13 facteurs de risque retenus sont liés à l’environnement, compris au sens large, c’est à dire l’ensemble des facteurs physiques et sociaux caractérisant le milieu de vie des individus. Ainsi, si l’on inclut sous ce même terme générique, les expositions professionnelles, les radiations ionisantes, les pollutions de l’air, l’arsenic et le benzène, une FA cumulée de 7 % (soit environ 27 000 cas de cancers chaque année) est estimée, un ordre de grandeur comparable à la FA liée à la consommation d’alcool. Ainsi, l’Agence européenne de l’environnement, dans un rapport publié en 2022, a évalué à 10 % les cancers dues à l’ensemble des facteurs environnementaux dans les pays de l’Union européenne, soit 270 000 nouveaux cas de cancers par an [

9

].

Depuis 2012, la pollution atmosphérique est classée comme « cancérogène certain » par le CIRC. L’exposition aux particules fines, inférieures à un diamètre de 2,5 microns (PM

2.5

), émises par les transports routiers, l’agriculture, la sylviculture, l’industrie et le chauffage au bois, est associée à un risque accru de développer un cancer du poumon. En 2017, cette exposition avait été rendue responsable de 260 000 décès par cancer bronchique dans le monde [

10

]. Notons que ces particules fines, en suspension, sont également à l’origine d’autres cancers, dont des tumeurs mammaires, digestives et génitales [

11

]. L’exposition au dioxyde d’azote, pour se cantonner à la pollution de l’air, serait, quant à elle, responsable d’environ 9 % des cancers du sein [

12

,

13

].

Concernant les cancers d’origine professionnelle, le plan cancer 2014-2019 estimait qu’ils représentaient entre 14 000 et 30 000 cas par an. Ce nombre est sans doute sous-estimé car, comme le remarquait déjà la Cour des Comptes en 2008, « la France n’a pas de système de surveillance des causes des décès au sein des professions, ni de statistique nationale de mortalité par cause, profession et secteur d’activité » [

14

]. Au niveau européen, avec 100 000 morts par an, ces cancers sont la première cause de mortalité due au travail [

15

].

Les tumeurs malignes pouvant être attribuées à des causes environnementales sont donc loin de représenter une fraction mineure des cancers évitables. Elles mériteraient, de fait, d’être reconnues comme un réel enjeu de santé publique. Pourtant, ce sujet fait l’objet d’une forme d’invisibilisation quand les discours des autorités politiques et sanitaires insistent essentiellement sur le nécessaire changement des habitudes de vie afin de réduire l’exposition à des facteurs de risque. Pour quelles raisons ? |

La politique de prévention

«

En France, au moins, il existe une certaine tendance à avoir le réflexe d’attendre des citoyens qu’ils modifient leurs comportements pour limiter leurs expositions plutôt qu’à agir sur l’environnement pour arriver au même résultat

» [

16

]. Ce constat, fait par Rémy Slama, épidémiologiste environnemental (Institut thématique de santé publique et équipe d’épidémiologie environnementale de l’Institut pour l’Avancée des Biosciences) s’applique opportunément aux cancers évitables. Pourtant, les experts en santé publique savent combien il est difficile de changer les comportements. Pour lutter contre le tabagisme, les campagnes d’information ont été bien sûr nécessaires, mais ce qui a pesé historiquement a été, après la loi Veil de 1976

1,

, le train de mesures édicté par la loi Evin en 1991

2

, en particulier l’augmentation du prix du tabac, mais aussi l’interdiction de la publicité et de fumer dans des lieux publics. Les interventions ciblant l’environnement dans le cadre d’une stratégie préventive ont souvent un rapport coût-efficacité supérieur à celles ayant pour objectif de transformer les styles de vie [

17

]. Pourquoi la question des actions portant sur les facteurs socio-environnementaux en cancérologie est-elle alors reléguée aux coulisses des discours ? Plusieurs d’explications, non mutuellement exclusives, peuvent être proposées.

Les effets paradoxaux des indicateurs chiffrés

Les actions de prévention déployées par la puissance publique dépendent du niveau de certitude des connaissances établies du rôle causal des facteurs de risque. Sans mesure précise de l’exposition à ces facteurs, nécessaire au calcul des FA, les enjeux sanitaires peuvent disparaître de l’horizon décisionnel des responsables politiques. Ainsi dans l’étude de Marant-Micallef

et al.

des 122 cancérogènes classés comme certains (classe 1) et des 93 cancérogènes probables (classe 2A) par le CIRC, seuls 37 composés, soit 17 % ont été sélectionnés, faute de données épidémiologiques suffisantes, pour le calcul des FA [

3

,

18

]. Deux classes de perturbateurs endocriniens (polycholorobiphényles et hydrocarbures aromatiques polycycliques) et trois types de pesticides (lindane, malathion, diazinon) ont été évalués dans une étude postérieure publiée en 2021 [

19

], ce qui correspond à une fraction limitée de ces composés, dont certains ont des activités cancérogènes. L’estimation de l’ordre de 3,6 % qui est donnée pour une exposition professionnelle correspond donc très probablement à une sous-estimation de la situation réelle. Une récente réévaluation de cette question a d’ailleurs conclu que la FA pour ce type d’exposition se situait plus autour de 5,2 % (7 % chez les hommes, 1,9 % chez les femmes) [

19

]. Cette question n’est certainement pas close, avec l’identification continue de nouveaux produits ayant des propriétés cancérogènes. Comme le remarque le politiste Emmanuel Henry : «

les scientifiques peuvent être pris au piège de l’absence de données et conduits à produire un chiffre, qui au lieu de permettre la prise en charge d’un enjeu, participe plutôt de son invisibilisation

» [

20

].

Un arbitrage politique

Depuis le début du

xx

e

siècle, l’industrie chimique a mis plus de 100 000 molécules sur le marché (des estimations récentes portent ce chiffre à 350 000 [

21

,

22

]). Or, pour environ 70 000 de ces molécules, aucune donnée toxicologique n’est disponible, en dépit du système réglementaire européen REACH

3,

encadrant leur commercialisation. REACH présente certaines failles structurelles et la réforme, très attendue par la Commission européenne, initialement prévue en 2022, a été reportée [

21

,

23

]. Ce dispositif de réglementation autorise, notamment, le maintien en circulation de substances interdites grâce à l’obtention de dérogations accordées aux entreprises sous certaines conditions d’utilisation. C’est le cas du trichloréthylène, un solvant reconnu comme cancérogène [

24

]. On mesure ainsi l’ampleur de la tâche à accomplir dans un contexte où les moyens mis à disposition des chercheurs en environnement ne sont souvent pas à la hauteur du défi auquel ils doivent faire face. D’autant qu’il leur est nécessaire d’établir les valeurs seuils au-dessus desquelles ces composés s’avèrent nocifs, et en sachant qu’il existe aussi de nombreuses situations où des substances cancérogènes ont des valeurs toxicologiques sans « seuil de dose ». C’est le cas, par exemple, de l’alcool pour lequel il n’existe pas de niveau en dessous duquel sa consommation est sans risque. Il faut également évaluer les « effets cocktails » dus aux interactions coopératives de différents composés, et intégrer ces expositions dans le temps, tout au long de l’existence des individus, ce qui constitue un nouveau champ de recherche : l’exposomique.

Il serait cependant erroné de penser que la production d’indicateurs épidémiologiques chiffrés et l’obtention d’un fort niveau de preuve puissent être la condition

sine qua non

pour la mise en place d’une politique préventive pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’une substance ayant des propriétés toxiques.

Le politique peut intervenir en situation d’incertitude scientifique en faisant prévaloir le principe de précaution inscrit dans la Constitution. C’est ce qui a été fait pour le Bisphénol A, un perturbateur endocrinien reprotoxique dont la fabrication, l’importation et l’exportation ont été suspendues par la loi en 2010

4,

. Même lorsque des données épidémiologiques et toxicologiques font consensus parmi les experts, des groupes de pression peuvent les remettre en doute, en créant des controverses, comme ce fut le cas pour le tabac, l’amiante ou les pesticides, avec pour effet de différer la réglementation de l’usage de ces produits [

20

,

25

].

Le biais comportementaliste

«

Si

[la santé publique]

est attentive aux risques naturels, environnementaux ou médicaux, elle s’intéresse de plus en plus à ces risques dont les citoyens sont eux-mêmes producteurs quand ils adoptent un ‘style de vie’ particulier : alcool, drogue, tabac, pratiques alimentaires, activité physique

» [

26

]. On peut très bien identifier ce déplacement de la focale sur les comportements dans la lutte contre l’obésité, par exemple, qui devait agir sur l’offre du secteur de l’industrie agroalimentaire et sur les publicités justifiant la promotion de produits de faibles qualités diététiques par la mention du slogan « manger, bouger », mais qui a finalement privilégié des campagnes d’information ciblées sur les individus et leur comportement [

27

,

28

]. Cette stratégie n’a pas eu l’efficacité escomptée, si l’on se réfère à la constante augmentation de l’obésité en France, qui affecte, aujourd’hui, plus de 17 % de la population, un chiffre qui a doublé depuis 1997. Or, on sait que les aliments ultra-transformés, produits par l’industrie agroalimentaire, sont obésogènes et augmentent le risque de cancer [

28

].

Les sels nitrités sont également un exemple illustratif. La consommation de ces additifs, utilisés pour conserver la charcuterie et lui donner une couleur rosée est pourvoyeur de nitrosamines associées à un risque de cancer colorectal connu de longue date et rapporté l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) [

29

], après que la Ligue nationale contre le cancer, mais aussi les consommateurs,

via

l’application mobile Yuka, l’organisation non gouvernementale

Foodwatch

et des journalistes aient donné l’alerte. La présence de nitrites et de nitrates dans les aliments augmente également les risques de cancer du sein et de la prostate [

30

]. Nous sommes donc invités par les autorités sanitaires à limiter notre consommation de charcuterie (à 150 grammes hebdomadaires). Pourtant, un véritable enjeu pour la sécurité sanitaire, serait de savoir comment ces conservateurs pourraient être supprimés des aliments carnés. La proposition de loi, adoptée le 3 février 2022

5

, prévoyait l’interdiction progressive de ces composés, mais le texte amendé ne retient plus qu’une baisse des doses maximales utilisables, et non une interdiction. Dans ces deux exemples, les pouvoirs publics privilégient un compromis dans lequel la responsabilité individuelle est mise en avant, plus que les nécessités de réduire les intérêts industriels.

Pour le tabagisme, la consommation d’alcool ou l’obésité, soulignons que ces risques sont inégalement répartis selon les catégories socio-professionnelles. En effet, selon Bryère

et al.

, «

près de 15 000 cas de cancers pourraient être évités en France chaque année par une amélioration appropriée des conditions de vie et la promotion de la santé des populations les plus défavorisées

» [

31

]. En outre, comme le fait remarquer l’épidémiologiste Émilie Counil : «

La nécessité de travailler sur de grands échantillons, suivis sur le temps long, pour obtenir des résultats interprétables sur le plan statistique, tend aussi à exclure des études certaines configurations d’emploi (l’intérim et les autres formes de contrats courts) et certaines catégories de travailleurs (les sous-traitants) qui justement sont susceptibles de supporter une large part des expositions

» [

32

].

Invoquer le comportement vertueux des français, comme l’a fait le Président de la République en se référant aux cancers évitables [

5

], revient à considérer que les actions individuelles sont, en fait, à l’origine des problèmes rencontrés par le public [

33

,

34

]. Cette privatisation de la question préventive [

35

] traduit ainsi un transfert de responsabilité, de l’État vers le citoyen, où l’autonomie et la responsabilisation de soi sont érigées en valeurs cardinales [

36

]. Comme si tout pouvait être choisi, et rien n’était subi. Ces discours prônent le modèle d’un individu gestionnaire de « son capital santé » mû par la recherche rationnelle des moyens de le préserver, voire de le maximiser. Une telle conception redouble dans le temps la figure de

l’homo medicus

, un idéal fictif du patient-sentinelle créé au cours du

xx

e

siècle dans le champ de la cancérologie, qui est supposé agir comme un auxiliaire du corps médical, intériorisant les normes sanitaires, capable d’autosurveillance pour repérer les signes cliniques avant-coureurs [

37

].

La rhétorique insistante de la responsabilité peut provoquer chez celui qui tombe malade le sentiment d’avoir été incapable de se conformer aux préconisations d’hygiène et de diététique qui étaient censées le protéger contre le cancer, et induire une forme inacceptable de culpabilisation morale [

38

].

|

Quatre cancers sur dix pourraient être évités en France. Ce constat justifie le déploiement des programmes préventifs prévu par la stratégie décennale du gouvernement. Mais, relever le défi sanitaire des cancers évitables ne peut se restreindre à informer sur les risques encourus selon le mode de vie afin de modifier un comportement. Privilégier ce mode d’intervention peut être lu comme le symptôme «

d’un corps social rétif à la politique (qui) s’en remet à l’éducation pour tout

» [

39

]. La lutte contre ces cancers évitables passe par une action publique résolue permettant (et assurant) l’élimination des sources d’exposition aux cancérogènes, professionnelles et domestiques, alliée à une volonté politique de réduire les inégalités de santé et l’injustice environnementale.

|

Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données publiées dans cet article.

|

Les auteurs remercient Yohan Fayet, Guy Launoy, Isabelle Théry et Anne Marchand pour leur relecture critique du manuscrit.

|

Footnotes |

2.

Bard

D

,

Barouki

R

,

Bénichou

J

,

et al.

Bonnin

F

,

Chenu

C

,

Etiemble

J

Risque attribuable.

.

Cancer - Approche méthodologique du lien avec l’environnement.

2005

;

Paris:

:

Inserm;

:

:69.

–

92

.

3.

Marant-Micallef

C

,

Shield

KD

,

Vignat

J

,

et al.

Nombre et fractions de cancers attribuables au mode de vie et à l’environnement en France métropolitaine en 2015: résultats principaux.

.

Bull Epidemiol Hebd.

2018;

;

21

:

:442.

–

448

.

4.

Marant-Micallef

C

,

Shield

KD

,

Vignat

J

,

et al.

Approche et méthodologie générale pour l’estimation des cancers attribuables au mode de vie et à l’environnement en France métropolitaine en 2015.

.

Bull Epidemiol Hebd.

2018;

;

21

:

:432.

–

442

.

7. « Quarante pour cent des cancers pourraient être évités par des comportements plus vertueux ». Déclaration du Président de la République, le 4 février 2021 au cours d’une allocution faite lors de la présentation de la stratégie décennale. 8. « La prévention reste insuffisante puisque 40 % des nouveaux cas de cancers détectés chaque année sont attribuables à nos modes de vie ». Discours du ministre de la Santé et de la Prévention, le 14 novembre 2022 lors de la convention nationale d’Unicancer. 10.

Turner

M

.

Outdoor air pollution and cancer : an overview of thecurrent evidence and public health recommendations.

.

Ca Cancer J Clin.

2020;

;

70

:

:460.

–

79

.

11.

Wong

CM

,

Tsang

H

,

Lai

HK

,

et al.

Cancer Mortality Risks from Long-term Exposure to Ambient Fine Particle.

.

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.

2016;

;

25

:

:839.

–

845

.

12.

Gabet

S

,

Lemarchand

C

,

Guénel

P

,

Slama

R

.

Breast Cancer Risk in Association with Atmospheric Pollution Exposure : A Meta-Analysis of Effect Estimates Followed by a Health Impact Assessment.

.

Environ Health Perspect.

2021;

;

129

:

:57012.

.

13.

Amadou

A

,

Praud

D

,

Coudon

T

,

et al.

Long-term exposure to nitrogen dioxide air pollution and breast cancer risk : A nested case-control within the French E3N cohort study.

.

Environ Pollut.

2023;

;

317

:

:120719.

.

14.

Cour des Comptes. La mise en œuvre du plan cancer. Rapport public thématique.

.

Paris:

:

La documentation française;

,

2008

: p

:71.

.

15.

Marchand

A

.

Mourir au travail aujourd’hui. Enquête sur les cancers professionnels.

.

Paris:

:

Éditions de l’Atelier/Éditions ouvrières;

,

2022

.

16.

La Slama

R.

maladie du dehors.

.

Paris:

:

Quæ;

,

2017

:

:320.

.

17.

Chokshi

DA

,

Farley

TA

.

The cost-effectiveness of environmental approaches to disease prevention.

.

N Engl J Med.

2012;

;

367

:

:295.

–

297

.

18.

Counil

E

,

Henry

E

.

Is it time to rethink the way we assess the burden of work-related cancer?

.

Curr Epidemiol Rep.

2019;

;

6

:

:138.

–

147

.

19.

Marant Micallef

C

,

Charvat

H

,

Houot

MT

,

et al.

Estimated number of cancers attributable to occupational exposures in France in 2017: an update using a new method for improved estimates.

.

J Expo Sci Environ Epidemiol.

2023;

;

33

:

:125.

–

131

.

20.

Henry

E

.

La fabrique des non-problèmes.

.

Paris:

:

Sciences Po Les Presses;

,

2021

.

21. Le report du plan européen d’interdiction des substances toxiques traduit la pression des lobbys industriels. Tribune collective, Le Monde, 6 décembre 2022. 22.

Wang

Z

,

Walker

GW

,

Muir

DCG

,

Nagatani-Yoshida

K

.

Toward a global understanding of chemical pollution : a first comprehensive analysis of national and regional chemical inventories.

.

Environ Sci Technol.

2020;

;

54

:

:2575.

–

84

.

23.

Foucart

S

,

Horel

S

,

Mandard

S

.

« Les lobbies de l’industrie chimique ont gagné » : la Commission européenne enterre le plan d’interdiction des substances toxiques pour la santé et l’environnement.

.

Le Monde;

,

19 octobre 2022.

.

24.

Boullier

H.

Toxiques légaux.

.

Paris:

:

La Découverte;

,

2019

25.

La Foucart

S.

fabrique du mensonge : Comment les industriels manipulent la science et nous mettent en danger.

.

Paris:

:

Folio;

,

2014

.

26.

Bergeron

H

,

Castel

P

.

Sociologie politique de la santé.

.

Paris:

:

Presses Universitaires de France;

,

2014

.

27.

Bergeron

H

,

Castel

P

,

Castel

P

,

Nouguez

E

.

Lutter contre l’obésité en gouvernant les conduites des consommateurs.

.

Questions de Santé Publique.

2014;

;

25

:

:1.

–

4

.

28.

Fiolet

T

,

Srour

B

,

Sellem

L

,

et al.

Consumption of ultra-processed foods and cancer risk : results from NutriNet-Santé prospective cohort.

.

BMJ.

2018;

;

360

:

:k322.

.

30.

Chazelas

E

,

Pierre

F

,

Druesne-Pecollo

N

,

et al.

Nitrites and nitrates from food additives and natural sources and cancer risk : results from the NutriNet-Sante cohort.

.

Int J Epidemiol.

2022;

;

51

:

:1106.

–

19

.

31.

Bryère

J

,

Dejardin

O

,

Launay

L

.

Environnement socioéconomique et incidence des cancers en France.

.

Bull Epidem Hebd.

2017;

;

4

:

:68.

–

77

.

33.

Bergeron

H

et al.

Le biais comportementaliste.

.

Éditions SciencesPo Les Presses;

,

2018

.

34.

Bergeron

H

,

Boubal

C

,

Castel

P

.

Sciences du comportement et gouvernement des conduites : la diffusion du marketing social dans la lutte contre l’obésité.

. In:

Dubuission-Quellier

S

(dir).

Gouverner les conduites.

.

Paris:

:

Presses de Sciences Po;

,

2016

: p.

:157.

–

92

.

35.

Pailliart

I

,

Strappazon

G

.

Les paradoxes du cancer : publicisation et privatisation.

.

Questions de communication.

2007

;

:11.

–

31

.

36.

La

Hache E.

.

responsabilité, une technique de gouvernementalité néolibérale ?

.

Raisons politiques.

2007;

;

28

:

:49.

–

65

.

37.

Pinell

P.

Naissance d’un fléau.

.

Paris:

:

Métailié;

,

1992

.

39.

Bégaudeau

F

.

Boniments.

.

Amsterdam:

:

Multitudes;

,

2023

.

|