|

Entretien avec Adeline Goulet

Adeline Goulet est chargée de recherche au sein de l’Institut de microbiologie de la Méditerranée (IMM) dans le groupe Interaction Hôte Pathogène. À l’issue de son doctorat en biologie structurale, obtenu en 2009 à l’Université d’Aix-Marseille, elle réalise un stage postdoctoral au

Birbeck College

de Londres. Elle se spécialise alors en cryomicroscopie électronique. Elle intègre le CNRS en 2015, et se concentre depuis 2017 sur l’étude de l’interaction entre bactéries lactiques et phages, notamment via l’étude de protéines virales inhibant l’immunité bactérienne CRISPR-Cas9. Elle a obtenu la médaille de bronze du CNRS en 2022 pour ses travaux sur l’étude fonctionnelle et structurale des mécanismes mis en place par les phages lors de l’infection de bactéries.

Comment avez-vous découvert la thématique de l’interaction phages-bactéries et celle des protéines anti-CRISPR (Acr) et pour quelles raisons avez-vous décidé de travailler sur ces sujets

?

Pendant ma thèse, j’ai travaillé sur des protéines de virus d’archées extrêmophiles. Il s’agissait de protéines dont on ne connaissait pas les fonctions. J’ai donc un passif interaction phage-bactéries ou phage-archées. C’est quelque chose qui me plaît, mais c’est difficile de définir pourquoi on est attiré vers une thématique plutôt que vers une autre. En ce qui concerne les anti-CRISPR, c’est très fortuit. Un collaborateur, Sylvain Moineau, qui travaille sur les bactériophages depuis très longtemps, nous a contactés en nous disant : “On a des anti-CRISPR, c’est très chaud, est-ce que vous voulez nous rejoindre dans l’aventure ?” C’est ce que j’ai fait.

Votre équipe a découvert la protéine AcrIIA6 en 2018, pouvez-vous nous dire quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées

?

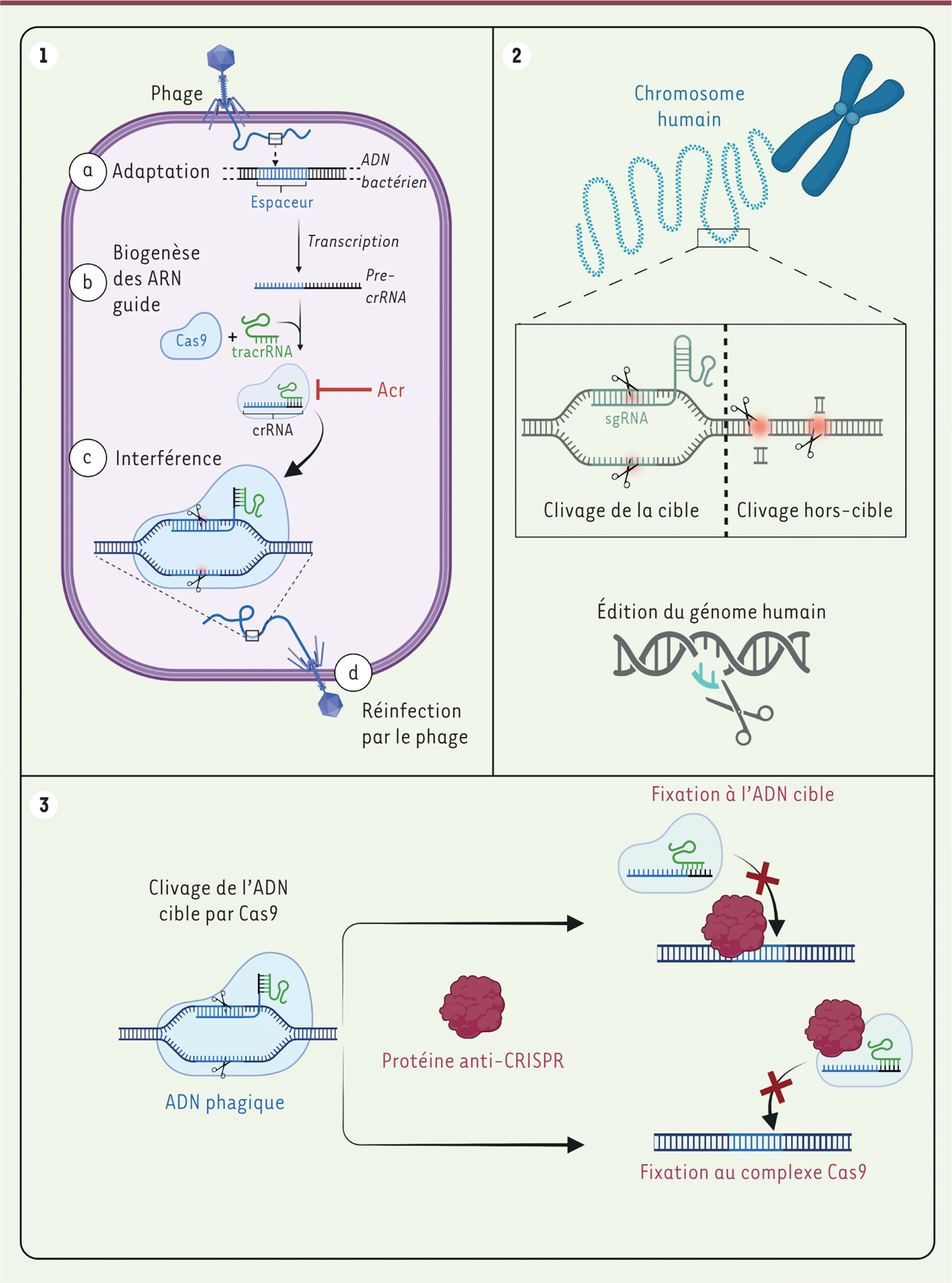

C’est en fait Sylvain Moineau qui a découvert ces protéines-là, et nous avons poursuivi l’étude pour caractériser leurs mécanismes d’action au niveau moléculaire. Il y a d’abord une difficulté due à l’ambiance, c’est un milieu très compétitif. À partir du moment où on se lance, c’est beaucoup de pression à porter sur ses épaules. D’un point de vue technique, cette protéine a été très bien produite, il n’y a pas eu de problèmes. Cependant, pour pouvoir étudier sa fonction, il fallait également son partenaire, Cas9, qui s’associe à une molécule d’ARN. Nous avons eu plus de difficultés pour obtenir cette molécule. L’étude s’est divisée en deux temps, d’abord la protéine seule, puis avec les partenaires quand on a pu les obtenir. Pour, AcrIIA5, c’est plus compliqué et, dans la communauté, l’enjeu est important car elle inhibe la majorité des Cas9 utilisés pour l’édition du génome.

La découverte d’AcrIIA6 pourrait fournir de nouvelles pistes pour l’optimisation de l’outil d’édition CRISPR-Cas9, qu’est-ce que vous en pensez

?

D’une manière générale, les protéines anti-CRISPR inhibent l’activité des Cas9 et pourraient être utilisées comme des éléments de régulation des ciseaux moléculaires. Cette thématique a créé un engouement très important et a orienté de nombreuses études sur les molécules anti-interférences qui bloquent Cas9. Quant à AcrIIA6, elle n’est pas la candidate idéale pour réguler les ciseaux moléculaires, car elle est spécifique d’une seule Cas9 au lieu d’avoir une action large spectre comme AcrIIA5. AcrIIA5 cible toutes les Cas9 utilisées dans l’édition du génome et grâce à son renouvellement important, elle représente la candidate favorite. Une autre piste est AcrIIA4, dont il a été montré qu’elle était capable de réguler l’édition du génome par Cas9 et de limiter les clivages non spécifiques.

L’existence d’une forme tronquée d’AcrIIA6 a été mise en avant ainsi que sa potentielle utilité pour limiter l’utilisation d’antibiotiques. Pensez-vous que cette découverte pourrait être exploitée dans un avenir proche dans les laboratoires et seriez-vous prête à utiliser ce type de technique

?

Effectivement, l’Acr tronquée n’a plus d’activité d’interférence, elle n’est donc pas candidate pour inhiber les ciseaux moléculaires. Cependant, elle a le potentiel d’augmenter la persistance de plasmides en l’absence d’antibiotiques ce qui pourrait être intéressant pour certaines applications biotechnologiques. Il est difficile de dire si son utilisation va être développée rapidement. Personnellement, je serais prête à l’utiliser, par contre, il faut travailler avec une souche ayant un système CRISPR-Cas actif.

Selon vous, est-il important de continuer à étudier les bactériophages ? Que pourraient-ils encore nous apprendre

?

Je pense qu’il est important de continuer à étudier les bactériophages puisque leur découverte est assez récente (un tout petit siècle !). Ils ont été à la base de découvertes majeures en biologie, comme la découverte du matériel génétique. On pourrait penser qu’on en a fait le tour, mais ce n’est pas le cas, parce qu’un des challenges actuels de la recherche sur les bactériophages est de comprendre la fonction de ce qu’on appelle la « viral dark matter ». Les génomes des bactériophages sont très compacts ; tout ce qui s’y trouve est utile, sinon le phage s’en débarrasse. Pour certains des phages, il peut y avoir jusqu’à 75 % de gènes codant des protéines dont la fonction est inconnue. Cependant elles sont là, donc elles sont utiles. C’est donc un réservoir très important de nouvelles découvertes possibles et d’applications biotechnologiques éventuelles.

L’édition du génome humain soulève des questions éthiques et reste interdite dans la plupart des pays. Avez-vous des réserves sur l’utilisation de l’outil CRISPR-Cas9

?

Je ne suis pas vraiment spécialiste du domaine, mais ce qui est sûr c’est qu’il y a ce qu’on appelle les effets hors-cibles. La Cas9 est très spécifique au début de l’activité des ciseaux moléculaires, qui vont aller cliver la cible d’intérêt. Mais du fait de la persistance au cours du temps de Cas9-ARN dans la cellule ou dans le tissu,

in fine

, inévitablement de l’ADN non ciblé pourrait être potentiellement clivé, d’où l’intérêt des Acr. Mais, pour l’instant, ce problème n’est pas résolu, ce qui limite leur utilisation en santé humaine.

Quels sont vos projets pour l’avenir à moyen terme dans vos recherches scientifiques ? Et est-ce que les Acr suscitent toujours votre intérêt

?

Les Acr suscitent toujours mon intérêt. Il y a d’abord eu la caractérisation d’AcrIIA6 puis de la forme tronquée d’AcrIIA6. Aujourd’hui nous travaillons activement pour essayer de comprendre son mécanisme d’action. Nous savons qu’elle inhibe la première étape d’adaptation, ce qui est très intéressant car cette étape est également l’étape de l’immunité CRISPR-Cas qui est la moins connue. Ainsi, comprendre comment fonctionne AcrIIA6 tronquée permettra aussi de comprendre comment fonctionne l’étape d’adaptation. C’est donc quelque chose qui m’intéresse actuellement et plusieurs demandes de financement sont en cours. À moyen terme, c’est cette Acr qui retient mon attention, mais après, qui sait ? Dans le monde des Acr, il peut encore apparaitre d’autres choses qui m’intéresseront à l’avenir. Je prévois aussi d’essayer de développer un peu plus activement l’analyse structurale et fonctionnelle de la «

viral dark matter

».

Que pensez-vous de la place des femmes dans le milieu de la recherche et plus particulièrement dans le milieu très masculin qu’est la biologie structurale

?

La place de la femme est assez compliquée ; disons que je ne pensais pas vraiment le vivre un jour, mais il est vrai que quand on est une femme, notre parole n’a pas le même poids qu’un homme à responsabilités égales. Il m’est déjà arrivé qu’on ne réponde pas directement à mes mails, mais qu’on s’adresse à quelqu’un qui est à la retraite, mais qui est masculin ; il faut savoir gérer. Au début c’est très bizarre, il faut encaisser ! Mais, ensuite, il faut vivre avec et avancer. Mais c’est vrai, ça existe, et je pense que ça existe dans n’importe quel milieu professionnel.

Est-ce qu’un résultat ou un moment de votre carrière vous a particulièrement marquée ou rendue fière

?

Il n’y a pas vraiment un moment en particulier. Je pense que la recherche scientifique est tellement personnelle, on y met tellement de soi que les joies comme les peines se vivent à cent pour cent. Je n’ai donc pas un moment particulier. C’est vraiment plusieurs moments au cours de ma carrière. Après, il y a juste une petite histoire que je trouve amusante : comme je vous le disais, pendant ma thèse, je travaillais sur des protéines de fonctions inconnues. On a résolu la structure de ces protéines, et, pour certaines d’entre elles, on ne savait pas trop à quoi elles servaient. On a fait des hypothèses, on a publié nos résultats. Et quand j’ai commencé à travailler sur les Acr, la première Acr inhibant CRISPR-Cas9 chez les archées a été découverte. Il se trouve que cette Acr était la protéine sur laquelle j’avais travaillé, c’était donc une jolie coïncidence.

|