Polyhandicap

2024

IV-

La personne polyhandicapée, ses aidants, la société

22-

Apprentissages

Les progrès de la médecine en matière de rééducation, d’alimentation, de prise en soins de la douleur et de l’épilepsie ont contribué à diminuer les souffrances physiques des personnes polyhandicapées, et à augmenter leur espérance de vie. Cette évolution a permis d’accorder une place de plus en plus importante à l’observation de leur vie psychique, et de mieux reconnaître la personne polyhandicapée dans toutes ses dimensions. Son éducation, et plus récemment l’enseignement qui lui est donné (voir chapitre « Inclusion et scolarisation »), constituent aujourd’hui des enjeux importants de son accompagnement. De nombreux travaux s’accordent sur la nécessité d’intégrer la dimension des apprentissages dans le projet individualisé des jeunes polyhandicapés ou des jeunes avec «

Profound Intellectual and Multiple Disabilities » (PIMD) (Arthur-Kelly et coll., 2008

; Ebersold et Detraux, 2013

; Bennett et coll., 2014

; Benoit, 2020

; Maes et coll., 2020

). Pour autant, la modélisation de l’accès aux apprentissages pour ce public commence seulement à être discutée. Elle constitue un objet complexe :

• par manque de connaissances sur les compétences cognitives et socio-émotionnelles de la personne polyhandicapée, et en conséquence d’outils fiables pour les évaluer dans toute leur diversité et leur atypicité (Chard et Roulin, 2015

) ;

• du fait de la complexité écologique de la communication (Bennett et coll., 2014

) et des difficultés d’accès à la subjectivité de la personne polyhandicapée (Toubert-Duffort, 2011

; Toubert-Duffort et Dumont, 2017

).

Les enjeux de l’accompagnement pédagogique et éducatif sont, dans ce contexte, à la fois fonctionnels et éthiques : comment l’enfant polyhandicapé apprend-il, et comment l’évaluer sous l’angle de ses compétences et de ses aptitudes, alors que la massivité de ses troubles fait bien souvent écran à la personne (Corbeil, 2021

) ? Comment, pour envisager des contenus d’apprentissage, accéder à ses manières singulières d’être au monde, si discrètes soient-elles (Saulus, 2007

; Scelles, 2020

) ? Comment se rendre suffisamment sensible à des processus difficiles à percevoir et à interpréter (fonctionnement idiosyncrasique) ?

Quels sont les apprentissages à privilégier ; quelles sont leurs méthodologies et quels sont leurs contenus ?

L’éducation des personnes polyhandicapées soulève donc de « nombreux challenges, pour les praticiens, les familles et les politiciens » (Lyons et Arthur-Kelly, 2014

). Parmi les défis à relever, celui des pratiques et des méthodes d’apprentissage se pose. Nous chercherons à dégager les principes (didactiques, écologiques et méthodologiques) et les stratégies pédagogiques à retenir pour une éducation de qualité.

Des besoins et des modalités d’apprentissage spécifiques

Des besoins spécifiques d’accompagnement

Dans la mesure où actuellement les travaux et les réflexions sont orientés vers les besoins des personnes handicapées plutôt que sur leurs troubles, déficiences ou manques (Dayan et coll., 2015

), nous rappelons quelques caractéristiques des besoins généralement constatés chez des enfants et adolescents polyhandicapés, tout en soulignant la grande hétérogénéité de ce groupe de personnes : chacune a sa singularité, sa personnalité, son parcours dans un milieu socio-familial déterminé.

Haut niveau de soin et d’attention

Tout d’abord, la personne polyhandicapée a besoin d’un haut niveau de soin et d’attention, tout au long de sa vie. Les moments de soins, répétitifs, peuvent être considérés comme des moments d’apprentissage s’ils correspondent toutefois à des objectifs éducatifs clairement définis et soutenus par l’équipe (Maes et coll., 2020

). Ils constituent en effet des occasions de nouer des relations interactives et chaleureuses, nécessaires pour apprendre (Petitpierre et coll., 2007

). Ils s’inscrivent également dans une temporalité et un espace que la personne polyhandicapée devra progressivement apprendre à repérer (Chavaroche, 2021

). Enfin, ces soins de nature différente (soins d’hygiène et alimentation, soins médicaux et rééducatifs) s’exercent sur un corps dont les limites sont peu ou mal investies par la personne polyhandicapée, compte tenu de ses troubles neurologiques précoces.

Lors des soins, l’enfant, l’adolescent ou même l’adulte polyhandicapé se trouverait, en suivant l’hypothèse d’une psychogenèse imparfaite, « dans un état de totale perméabilité, voire porosité, avec son entourage, la délimitation moi/non moi que permet l’investissement de sa peau comme limite étant ici peu ou pas structurée » (Chavaroche, 2021

). Penser et parler le quotidien constitue alors, pour l’ensemble des accompagnants, une tâche essentielle, de manière à organiser et donner sens aux sensations éprouvées, au vécu corporel et aux affects qui l’accompagnent. Ce qui compte ici est moins la vérité du contenu exprimé que la possibilité, pour la personne, de se saisir, ou pas, de ces propositions, pour en faire une pensée qui lui sera singulière et personnelle.

Relation et contacts sociaux

Le besoin de relation et de contacts sociaux, présent tout au long de la vie (Petitpierre-Jost, 2005

), nécessite, pour être pris en compte, la présence d’un environnement humain capable d’instaurer puis de maintenir les conditions d’une communication fonctionnelle qui permette l’expression de la subjectivité de la personne polyhandicapée (Saulus, 2007

). Les modalités de communication des personnes polyhandicapées sont en effet le plus souvent idiosyncrasiques. Elles s’expriment par des signes subtils (mouvements des yeux, mobilisation tonique, vocalisations, etc.) souvent difficiles à repérer, et leurs réactions peuvent être décalées dans le temps. De ce fait, le processus communicatif est entravé par la difficulté à repérer ces signes ou à les comprendre (Grove et coll., 1999

). D’autre part, il est difficile pour la personne polyhandicapée d’être active dans les situations d’interaction car elle est limitée dans ses actions et réactions par l’existence de déficiences motrices et sensorielles. Les modalités particulières de communication constituent une grande difficulté pour la personne polyhandicapée mais aussi pour les partenaires quels qu’ils soient, professionnels de toutes spécialités ou parents : comment se faire comprendre par la personne polyhandicapée sans langage oral signifiant, et la comprendre ? L’établissement de liens intersubjectifs favorisant une dynamique d’échanges fonctionnels constitue donc, dans ce contexte, un véritable enjeu.

Bain de stimulations multi-sensorielles et motrices

La mobilisation spontanée dans l’activité et l’exploration sont fortement entravées par des limitations importantes, ce qui complexifie l’accès aux apprentissages pour la personne en situation de polyhandicap.

« Dans le contexte du polyhandicap, les altérations subies par l’équipement neurologique pour des raisons génétiques, malformatives, infectieuses, traumatiques ou toxiques impactent massivement la maturation et l’apprentissage » (Petitpierre, 2011

).

Sur le plan de la motricité, une part importante de ces personnes n’acquiert pas la marche et éprouve des difficultés à tourner la tête. Il est alors décidé une installation assise plus ou moins maintenue par des corsets ou des appuie-têtes et un déplacement en fauteuil roulant. Les difficultés rencontrées au niveau des manipulations manuelles et des déplacements viennent alors limiter la mise en place de conduites d’exploration permettant la construction de connaissances autour des objets, mais aussi autour de soi-même. Elles entravent en particulier la mobilisation dans l’activité, le besoin d’exploration s’exprimant peu dans ce contexte de limitations. Par ailleurs, les déficits sensoriels et moteurs complexifient – voire empêchent – le processus perceptif qui consiste à organiser et interpréter les différentes sensations en fonction de l’environnement dans lequel la personne se trouve.

Ainsi la tâche de l’environnement social pour stimuler la personne polyhandicapée par le biais de sollicitations sensorielles et motrices (Petitpierre-Jost, 2005

; Petitpierre, 2011

) qui lui soient rendues accessibles (Chard et Roulin, 2015

) s’en trouve accrue. Cette intervention humaine s’avère indispensable pour susciter, puis maintenir, sa curiosité, son intérêt et sa motivation, de manière à la mobiliser dans des apprentissages émotionnels et cognitifs (Corbeil et Normand-Guérette, 2011

).

L’environnement humain et matériel joue ici un rôle de facilitateur et de médiateur. C’est pourquoi les processus d’apprentissage sont très dépendants du contexte pédagogique et relationnel (Petitpierre et Squillaci, 2020

; Toubert-Duffort, 2020

).

Browder et Spooner (2011

) rappellent, par exemple, la nécessité d’une intervention à toutes les étapes du processus d’apprentissage de manière à :

• préparer l’apprenant à entrer dans la situation pédagogique (en normalisant son tonus, en l’aidant à focaliser son attention, etc.) ;

• déterminer quelles conditions conviendront le mieux à la réalisation de la tâche (en favorisant le redressement postural [tête, buste] et la libération des membres supérieurs, et en laissant suffisamment de temps à la personne pour entrer dans la tâche, etc.) ;

• déterminer quelles consignes et quel matériel choisir pour faciliter la réalisation de la tâche (ce qui nécessite de réfléchir à son attractivité pour l’apprenant, à la taille des objets, à leur saillance perceptive et à leur position dans l’espace, etc.).

Des difficultés dans l’évaluation globale des potentiels d’apprentissage

Pour donner toutes les chances aux apprentissages de servir le développement global de la personne, il s’avère indispensable de cerner au mieux les compétences de la personne polyhandicapée, dans tous les domaines : appréhender sa manière d’être au monde, de se mouvoir, de penser, de ressentir, de percevoir le monde et de se percevoir, et repérer ses compétences à agir sur le monde (Scelles, 2020

). Ainsi la question de l’évaluation des compétences reste centrale pour analyser de manière suffisamment fine les potentiels, les besoins d’apprentissage, et envisager des objectifs opérationnels (voir chapitre « Évaluation des compétences et des déficiences »). À l’heure actuelle, aucun test standardisé n’est en mesure de donner une estimation précise du niveau de fonctionnement cognitif de la personne polyhandicapée (Nakken et Vlaskamp, 2002

; Arvio et Sillanpää, 2003

). En dépit de ce manque d’outil précis d’évaluation globale, leur quotient intellectuel est estimé comme étant inférieur à 20 et leur âge global de développement inférieur à 2 ans (Ware, 1994

). En conséquence, il est généralement admis que leur intelligence générale se situe au niveau du stade sensori-moteur, donnant lieu à l’expression de compétences de type : permanence de l’objet, imitation (vocale et gestuelle), relations de causalité opérationnelle et relations spatiales entre les objets, développement de schèmes sensori-moteurs (Kerssies et coll., 1989

).

L’absence d’évaluation pourrait avoir des conséquences néfastes sur l’accompagnement de la personne polyhandicapée, à la fois sur le plan du soutien humain mais aussi dans l’aménagement de son environnement (Vlaskamp, 2005

). De nombreux auteurs insistent sur le rôle de l’évaluation comme base de l’intervention éducative, de manière à suivre et quantifier une évolution dont les changements peuvent s’opérer de manière lente et parfois peu perceptible (Detraux, 2013

; Scelles et Petitpierre, 2013

; Chard et Roulin, 2015

; Scelles, 2021

).

Différents modèles et travaux permettant d’appréhender les processus et les modalités d’apprentissage

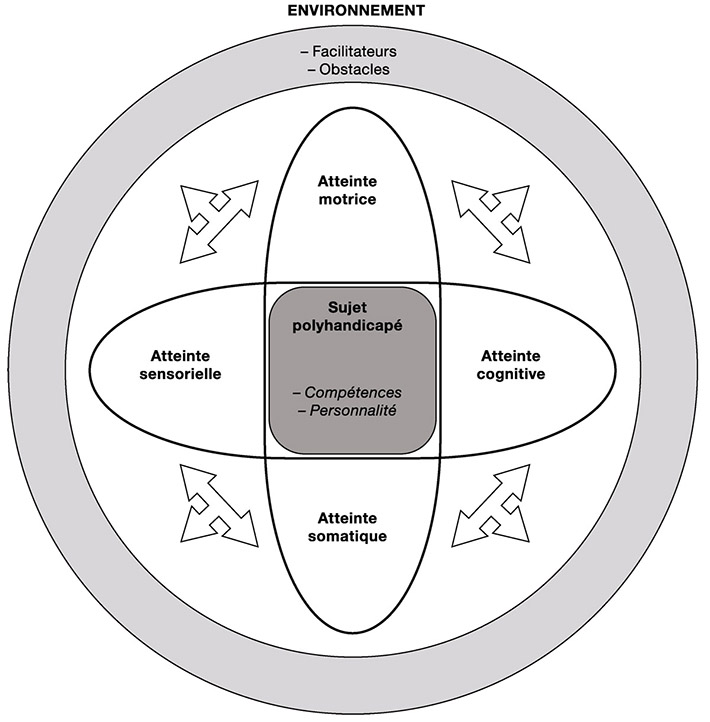

Pour la personne polyhandicapée, les différentes atteintes (sensorielles, motrices, cognitives, somatiques) ont une influence mutuelle sur son fonctionnement global, et impactent massivement le développement qui suit une trajectoire atypique. L’environnement humain peut alors limiter autant que possible les conséquences du polyhandicap grâce à des interventions médiatrices et facilitatrices mais il peut également, s’il n’est pas bien ajusté, faire obstacle à l’expression de la personnalité (figure 22.1

), par exemple en niant toute subjectivité (Blondel et Delzescaux, 2018

), ou encore accroître la passivité et le repli sur soi de la personne polyhandicapée, en ne mettant pas en place les conditions d’accès aux apprentissages (Chard et coll., 2014

).

Comment la personne polyhandicapée apprend-elle, alors même que « la nature de son activité psychique se caractérise par une forme de représentation tout à fait particulière fonctionnant à partir de matériaux sensoriels et moteurs en dehors (de l’apparition) du langage » (Petitpierre-Jost, 2005

) ?

Pour aborder cette question complexe, les chercheurs s’entendent sur la nécessité d’une approche multi-référencée (par exemple : Petitpierre-Jost, 2005

; Petitpierre, 2011

; Chard et Roulin, 2015

; Petitpierre et Squillaci, 2020

; Toubert-Duffort, 2020

), incluant des études sur le développement du bébé, même si, d’une part, le développement de la personne polyhandicapée est très atypique, et d’autre part, l’enfant, l’adolescent et

a fortiori l’adulte polyhandicapé ne peuvent être comparés à des bébés. Les différents travaux présentés nous permettront d’aborder successivement l’enjeu du corps puis de la conscience de soi dans l’apprentissage, avant de nous centrer, à partir d’approches expérimentales, sur des aspects plus fonctionnels de l’apprentissage.

Enjeu du corps dans l’apprentissage : l’approche instrumentale

et la cognition incarnée

L’approche instrumentale développée par Bullinger insiste sur la nécessité d’apprivoiser d’abord le fonctionnement de son propre organisme et de connaître implicitement les lois qui gouvernent celui-ci, comme par exemple reconnaître et réguler l’émotion qui accompagne l’expérience, avant tout autre apprentissage. Le concept d’instrumentation développé par Bullinger (Bullinger, 1994

et 2007

) correspond au processus par lequel l’enfant s’approprie ses systèmes sensoriels et moteurs et les élabore, sur un plan représentatif en tant qu’outils, afin de les mettre au service de son activité psychique. Sur le plan des réactions aux stimulations, l’exploration de l’objet, au cours de laquelle l’enfant extrait et traite des informations, constitue l’étape la plus aboutie du processus d’instrumentation. L’enfant est alors capable d’identifier et de développer des attentes face aux propriétés d’un objet ou d’un matériel donné, en manifestant ainsi progressivement sa capacité d’anticipation. La première étape de ce processus est la réaction d’alerte à des stimulations extérieures : un bruit, une odeur… qui conduisent à un recrutement tonique. Ce dernier, lorsqu’il est exagéré, se manifeste le plus souvent par une hyper-extension, lors d’intenses sollicitations. Il s’agit, par exemple, de la réponse du tout-petit à des gestes brusques ou à des bruits inattendus. Au fil des expériences (habituations), ce recrutement tonique diminue d’intensité permettant que s’organisent des mises en forme de postures facilitant l’orientation vers la stimulation : le nourrisson adapte sa posture et tourne la tête vers la personne, la source sonore ou le mobile. Le soubassement de conduites gestuelles organisées réside dans une régulation tonique ajustée, libérée de l’état d’alerte, qui permet la mise en place de postures adaptées. Cette mise en place de la posture est nécessaire pour que puissent se dérouler les deux étapes suivantes du processus d’instrumentation, où l’enfant coordonne ses informations sensorielles, élaborant ainsi ses premiers rapports spatiaux : le geste qui saisit l’objet est une source d’informations tactiles, tendineuses… mais aussi visuelles et sonores. Pour Bullinger, c’est dans la coordination de ces modalités sensorielles que l’espace se vit et que la représentation de l’espace se construit. L’enfant va pouvoir s’appuyer sur ces élaborations de l’environnement dont son corps fait partie, et mettre en place des activités d’exploration et de manipulation, elles-mêmes sources de nouvelles expériences et de représentations.

Deux autres facteurs fondamentaux favorisent le processus d’instrumentation : il s’agit d’une part de la possibilité d’agir (pour une revue sur la question, voir : Rizzolatti et Luppino, 2001

) ; et d’autre part de faire l’expérience de covariations sensori-motrices, c’est-à-dire de relations entre des sensations et des mouvements, ce qui permet au très jeune enfant d’explorer et de comprendre le monde qui l’entoure (Bullinger, 1994

). La découverte d’un effet, issu d’une expérience personnelle (en suivant le principe d’activité), même obtenu fortuitement, conduira alors la plupart du temps l’enfant à la répétition et à la vérification de la boucle sensori-motrice, avec la découverte de la relation « cause-effet ».

« L’instrumentation atypique des moyens sensori-moteurs des personnes polyhandicapées a fait l’objet de plusieurs descriptions dans la perspective instrumentale » (Petitpierre-Jost, 2005

). Deux formes d’instrumentation sont par exemple fréquemment observées chez la personne polyhandicapée : le blocage de la respiration qui compense des difficultés de régulation tonique de l’axe corporel, et la mobilisation du système visuel qui permet de contrôler la posture (Bullinger, 1994

et 2002

). Compte tenu des particularités présentes chez de nombreuses personnes polyhandicapées au niveau visuel, auditif, moteur, ou même oro-alimentaire, la question de l’instrumentation se pose pour les apprentissages. Elle incite à interroger le développement de chaque personne en partant d’abord de l’organisation biologique qui fonctionne dans un environnement donné, puis d’approcher son développement psychologique en identifiant ses premières conduites dans la tâche, et finalement, de mettre en évidence l’appropriation progressive de ses différents systèmes sensori-moteurs sur un mode instrumental (Petitpierre-Jost, 2005

).

Pour Suchman (1987

), la cognition prendrait véritablement racine dans le corps, dans ses composantes sensori-motrices et émotionnelles les plus profondes. Dans cette approche, l’activité cognitive et l’engagement corporel et moteur seraient indissociables, et la situation, telle qu’elle est vécue par l’acteur, aurait une place fondamentale : malgré le contexte objectif d’une situation donnée, chacun se construit en effet sa propre expérience en fonction de ses intérêts, de ses intentions ou de sa motivation, et en tire des significations personnelles. En suivant le paradigme de la cognition incarnée qui insiste sur le point de vue de l’acteur et de l’engagement de son corps, Chard et Roulin (2015

) s’interrogent sur le statut d’acteur des personnes polyhandicapées, dont les possibilités de raisonnement et d’action sont si limitées. Ils remarquent qu’en étant engagée corporellement dans une situation donnée, la personne polyhandicapée est déjà présente physiquement. Cette présence constituerait une première forme d’engagement qui, en retour, mobiliserait l’aidant lui-même dans son rôle de facilitateur pour permettre à la personne polyhandicapée de se construire une expérience subjective. « Ainsi, dans toute situation dans laquelle elle serait engagée, chaque personne polyhandicapée devrait être en capacité d’extraire des significations qui lui sont propres, en lien avec ses expériences passées, ses émotions, et de générer des attentes par rapport à ses propres actions et aux actions des autres, de mobiliser ses connaissances et de les confronter » (Chard et Roulin, 2015

).

Ces différents travaux permettent d’envisager le corps de la personne polyhandicapée, à travers ses dimensions aussi bien motrices qu’émotionnelles, comme fondement même de toute activité cognitive, et d’insister sur le rôle central de la motricité dans l’intégration des données perceptuelles et dans l’élaboration des représentations mentales. Mais que devient la perception des objets lorsqu’aucune action motrice volontaire n’est possible ? De même, qu’en est-il de la construction des connaissances en l’absence de manipulation fonctionnelle directe des objets, chez des individus dont les capacités d’exploration sont si limitées ?

Nous pouvons supposer que les contraintes corporelles propres à chaque personne polyhandicapée vont influencer de manière importante l’accès aux informations sensorielles concernant les objets de l’environnement, et donc l’intégration et le traitement de ces informations. Cependant, malgré le polyhandicap, l’activité cognitive peut naître, se développer et/ou se maintenir grâce aux interactions entre l’individu et son environnement, à travers les objets auxquels il accède, et les situations dans lesquelles il se trouve engagé.

Enjeu de la conscience de soi dans l’apprentissage :

les travaux de Saulus et de Dind

Les travaux de Saulus (2008

, 2017

) ont l’intérêt de concerner les personnes polyhandicapées de tous âges, et de poser une question d’ordre phénoménologique et identitaire : qu’en est-il de l’éprouvé d’existence et de l’activité de conscience pour ces personnes (Saulus, 2008

et 2017

) ?

Georges Saulus propose une description du développement de l’activité psychique de la personne polyhandicapée qui permette d’appréhender l’évolution d’un éprouvé archaïque d’existence à un éprouvé entitaire d’existence, progressivement, au fil du développement sensori-moteur, cognitif et affectif. Il établit une typologie en trois profils :

• polyhandicap de profil 1 (éprouvé archaïque d’existence) : l’activité cognitive y prend la forme de protopensées, et l’activité motrice a valeur de balbutiements de la vie psychique, avec des réponses motrices massives, sans différenciation des différents flux sensoriels. La communication et l’entrée en relation se font à partir de manifestations tonico-émotionnelles, où les expressions de plaisir et de déplaisir sont difficiles à distinguer les unes des autres. La vigilance est fluctuante ou absente, les manifestations émotionnelles massives, l’intention de communiquer peu décelable, et les mouvements corporels sont répétés et peu organisés ;

• polyhandicap de profil 2 : à ce stade, les expressions de plaisir et de déplaisir commencent à se différencier. Les compétences cognitives observées peuvent être de l’ordre de la mémorisation, de la discrimination, avec des comportements sociaux adressés (par exemple : sourire en réponse à la présence d’une personne) et des capacités d’attention sélective vis-à-vis de l’environnement. Ainsi l’intention de communiquer devient manifeste, avec la présence de mouvements intentionnels dirigés vers l’extérieur dans le but d’agir sur l’environnement ;

• polyhandicap de profil 3 (éprouvé entitaire d’existence) : ce stade de développement se caractérise par des possibilités d’attention à la fois sélective et conjointe, et de partage émotionnel sur la base d’un accordage affectif. La personne se montre en capacité de comprendre certaines consignes, peut avoir accès à certains codes de communication (tels que le « oui » et le « non ») et exprimer des choix. Les liens de causalité, la permanence de l’objet, et des activités symboliques (jeux symboliques, reconnaissance de pictogrammes…) émergent. Par « éprouvé d’existence », Saulus évoque l’éprouvé par lequel « un être connaît d’une chose ce qu’elle est » (Saulus, 2017

), et par « activité de conscience », l’activité par laquelle « un être connaît qu’il connaît d’une chose qu’elle est et ce qu’elle est ». Ce modèle a l’originalité de concerner des personnes polyhandicapées de tous âges. Les travaux de Juliane Dind (2018

) tendent à valider de manière empirique l’approche de Saulus, et précisent les indicateurs de la conscience de soi (Dind, 2018

). Juliane Dind (2020

) insiste sur l’intérêt de développer, chez la personne polyhandicapée, la conscience de soi, en proposant des activités et des apprentissages spécifiques (Dind, 2020

).

Enjeu de conditions favorables aux apprentissages : la répétition et l’observation des niveaux de vigilance de la personne polyhandicapée

Depuis quelques années, de nouveaux paradigmes expérimentaux voient le jour dans le champ de la recherche scientifique sur le polyhandicap.

Le paradigme d’habituation visuelle a pu ainsi être proposé à un groupe de personnes polyhandicapées, avec pour objectif de mieux cerner leur fonctionnement perceptif, et ainsi faire des inférences sur leurs capacités cognitives (Chard, 2014

; Chard et coll., 2014

). Ces études ont permis de mettre en évidence des capacités de mémorisation à court terme et de discrimination. Mais leur plus grand intérêt est d’avoir démontré l’importance de l’exposition répétée comme condition de base pour tout apprentissage d’une personne polyhandicapée.

Le second corpus d’études susceptible d’apporter des connaissances sur le cadre éducatif et pédagogique est constitué des travaux sur les états d’éveil. À l’origine, l’observation des niveaux de vigilance et d’attention du très jeune enfant a fait l’objet de descriptions minutieuses dans des travaux s’intéressant à l’étude des interactions précoces entre mère et bébé (par exemple : Prechtl, 1974

; Stern, 1996

; Brazelton et Nugent, 2011

).

Les états d’éveil y sont décrits selon un continuum de conduites, dont le nombre varie de 5 à 6 selon les auteurs, distinguant des états spécifiques de sommeil et de veille, observés dans un contexte d’interaction avec un environnement humain.

La description de ces états constitue, pour ces auteurs, une façon de qualifier le contexte intérieur dans lequel le bébé produit ses comportements, en particulier ses capacités de régulation et d’équilibre (Fabre-Grenet, 2018

), et d’informer sur la résonance émotionnelle et affective du bébé à l’action de son environnement humain (Stern, 1989

).

Gremaud et Lambert (1988) ont adapté spécifiquement ce corpus de connaissances aux particularités du polyhandicap, en observant les réactions de la personne à son environnement, sur la base de son répertoire personnel que l’on aura préalablement identifié (Gremaud et Lambert, 1997

). L’évaluation des états d’éveil est alors complétée par une observation de l’état tonique de la personne polyhandicapée, car en absence de langage, l’expression des affects passe par des mouvements du corps, des changements du tonus musculaire (Chadwick et coll., 2019

). En 2009, Munde et coll. proposent d’étudier l’état de vigilance de jeunes polyhandicapés à différents moments de la journée à l’aide d’une échelle d’observation appelée

Alertness Observation List (AOL) (Munde et coll., 2009

). Ces études sur les états d’éveil montrent que l’introduction d’activités et de stimulation adaptées favorise l’augmentation du niveau d’éveil de la personne polyhandicapée, et la mobilise. Elles confirment également la nécessité d’identifier au préalable le répertoire propre à la personne polyhandicapée, compte tenu de la variabilité de ses états de vigilance qui peuvent passer rapidement d’un état à un autre, ce qui diminue la fiabilité des observations.

De ces différentes études, il ressort que les états d’éveil nous renseignent sur :

• la résonance émotionnelle de la personne polyhandicapée à l’action du milieu extérieur. La fluctuation des états d’éveil permet en particulier d’observer la manière dont la personne polyhandicapée bénéficie des étayages matériels ou sociaux pour différentes élaborations psychiques (consolation, apaisement ou dérivation de la souffrance, réaction aux stimulations, etc.) ;

• l’utilisation que fait la personne polyhandicapée de son état tonico-émotionnel dans ses échanges avec l’environnement. C’est un indicateur important car la personne polyhandicapée communique de manière privilégiée par une modulation de son état émotionnel (Guess et coll., 1990

; Guess et coll., 1993

; Ault et coll., 1994

; Arthur, 2003

et 2004

).

Enjeux de l’apprentissage

Enseignement ou éducation ? L’intérêt d’une approche pédagogique holistique, d’un projet éducatif personnalisé et d’un plan d’étude

Les premiers apprentissages s’opèrent dans l’environnement familial, dès le premier âge, et se poursuivent tout au long de la vie. Comme pour le tout-petit, toute situation écologique constitue potentiellement une situation d’apprentissage, à condition qu’elle respecte les besoins spécifiques de la personne polyhandicapée, soutienne et n’entrave pas son désir et ses possibilités d’apprendre (Scelles, 2020

). La première visée de l’apprentissage est fondamentale et relève autant du soin que de l’éducation et de l’enseignement : permettre à la personne, quel que soit son âge, de se créer ou de maintenir, selon les cas, une représentation la plus unifiée et cohérente possible d’elle-même et de son environnement, favoriser l’appropriation progressive de ses différents systèmes sensori-moteurs sur un mode instrumental. Il conviendra pour cela d’aider la personne polyhandicapée à discerner à l’intérieur des expériences multi-sensori-motrices ce qui relève de l’activité auditive, visuelle, motrice, tactile, etc., puis à coordonner et intégrer ses différentes expériences (sensori-motrices, perceptives, sensorielles et conceptuelles), de manière qu’elles prennent sens pour elle.

Ainsi est-il souhaitable d’envisager que les apprentissages concernent tous les aidants, proches et professionnels, et s’exercent, potentiellement, dans les différents espaces qui accueillent la personne polyhandicapée, qu’ils leur soient dédiés spécifiquement (apprentissages structurés dans l’espace-classe ou l’espace éducatif) ou qu’ils constituent un espace écologique. L’aide reçue dans l’accompagnement quotidien (habillage, toilette, alimentation, etc.) peut par exemple renforcer la difficulté à se représenter soi-même, en tant que corps unifié, mais aussi avec des membres différenciés, ou au contraire, participer à répondre aux besoins de cohérence, de sens et d’instrumentation de la personne polyhandicapée, si l’accompagnement quotidien est réalisé avec des gestes et des mots adaptés. La dépendance peut aussi s’accroître en fonction de l’environnement, qui devrait toujours permettre à la personne polyhandicapée de rester dans un « bain » favorisant les apprentissages, la communication, mais aussi l’expression de sa personnalité. Sans quoi la personne polyhandicapée risque de souffrir de déprivation relationnelle et sensorielle pouvant en arriver à un point extrême de prostration où le repli sur soi serait très important.

Dans une étude qualitative et exploratoire menée en Suède, Axelsson et coll. (2013

et 2014

) ont analysé les stratégies que les parents utilisent pour faire participer leur enfant polyhandicapé aux activités familiales (Axelsson et coll., 2013

et 2014

). Les parents et aidants proches de 11 enfants et adolescents âgés de 6 à 20 ans avec un polyhandicap ont été questionnés, en particulier sur les indicateurs leur permettant d’analyser si leur enfant était ou non engagé dans l’activité, et sur les conditions qui, de leur point de vue, facilitaient leur mobilisation dans l’activité familiale. Les personnes interviewées ont expliqué que certaines expressions du visage, en particulier des yeux, certaines vocalisations, une élévation du tonus (dans le sens d’un engagement corporel), des mouvements du corps, et finalement la manifestation de comportements d’attention traduisaient, d’après eux, l’engagement des enfants. Ils ont également repéré des conditions facilitatrices susceptibles de favoriser les apprentissages et la participation effective de l’enfant aux activités. Ces conditions facilitatrices sont les suivantes :

• la disponibilité et l’acceptabilité de l’activité ;

• une bonne connaissance de l’enfant, en particulier de ses modes de communication ;

• une attitude positive de la part de l’entourage (notamment l’engagement des proches dans l’activité elle-même) ;

• le sentiment de l’enfant ou de l’adolescent d’appartenir au groupe familial ;

• les possibilités données à la personne polyhandicapée de comprendre l’activité elle-même ;

• le sentiment de l’enfant ou du jeune que son apport et sa présence sont indispensables à la réalisation de l’activité (opportunité offerte, par exemple, de se voir confier une tâche…).

Pour répondre à l’exigence d’une approche éducative cohérente et holistique qui prenne en considération la personne dans son entièreté, et contribue à répondre à ses besoins de développement fondamentaux et singuliers, de nombreux auteurs s’entendent sur la nécessité d’élaborer un « projet éducatif individuel » (Chavaroche, 2007

) ou « personnalisé » (Petitpierre et Squillaci, 2020

) ou encore un « plan éducatif individuel » (Colley, 2013

; Maes et coll., 2020

), conçu et partagé en équipe, en y associant les parents. Pour autant, il reste nécessaire de distinguer, entre les espaces dédiés aux apprentissages structurés et les espaces écologiques, des contenus plus spécifiques que d’autres.

Qu’enseigner ? Quels contenus pédagogiques privilégier ?

À partir des années soixante-dix, les modèles traditionnellement axés sur l’approche thérapeutique ou rééducative ont progressivement laissé une place de plus en plus importante aux objectifs éducatifs et à l’apprentissage des personnes polyhandicapées (Lyons et Cassebohm, 2012

). Les objectifs, d’abord formulés sous la forme d’une liste de compétences à maîtriser, sont déterminés en référence au développement typique des enfants très jeunes. Le modèle théorique de référence, d’inspiration comportementaliste, mettait l’accent sur les paliers de compétences, les compétences à atteindre étant choisies individuellement pour chaque enfant, et proposées par niveau de complexité successif. Bien que cette manière de procéder aide à la personnalisation des objectifs d’apprentissage, elle a prouvé ses limites, en particulier par l’impossibilité d’envisager d’autres voies d’apprentissage que la succession des étapes prescrites. Par ailleurs, le soutien aux apprentissages relevait davantage de l’entraînement que de l’intervention pédagogique proprement dite.

À partir des années quatre-vingts, d’autres manières de fixer les objectifs éducatifs ont été proposées. En particulier, le projet éducatif personnalisé a constitué un cadre pour construire du « sur-mesure », « fixant les objectifs d’apprentissage d’un

apprenant singulier en tentant de respecter ses spécificités personnelles et les priorités formulées par son entourage » (Petitpierre et Squillaci, 2020

).

Le

curriculum constitue un plan d’étude objectivant le parcours éducatif d’un groupe d’élèves. Il définit les objectifs que l’enseignant, respectivement l’éducateur, doit viser pour eux. Les

curricula se sont développés sous l’effet des mouvements intégratifs, principalement dans les pays nordiques et anglo-saxons. Il en existe actuellement deux types : ceux qui sont spécifiquement conçus pour les élèves polyhandicapés, et ceux qui sont dérivés des programmes d’étude en vigueur dans les systèmes scolaires ordinaires ayant été adaptés aux élèves polyhandicapés (Nietupski et coll., 1997

).

Les premiers curricula s’éloignent de l’approche par discipline privilégiée par l’enseignement scolaire ordinaire. Ils privilégient une approche par domaines de compétences. Le programme éducatif destiné aux élèves ayant une déficience intellectuelle profonde, édité en 2011 par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du gouvernement du Québec, illustre ce premier type de curriculum (encadré 22.I). Ce programme met l’accent sur six compétences fondamentales dans l’instrumentation du corps et la relation de la personne avec son environnement (matériel et humain).

Tableau Encadré 22.I Exemple de curriculum spécifiquement conçu pour « des élèves ayant une déficience intellectuelle profonde ». Compétences visées par le Programme éducatif du Gouvernement du Québec en 2011 (Gouvernement du Québec, 2011 )

)

|

Agir efficacement sur le plan sensori-moteur

Exprimer adéquatement ses besoins et ses émotions

Interagir avec son entourage

Communiquer efficacement avec son entourage

S’adapter à son environnement

S’engager dans des activités de son milieu

|

Les seconds

curricula adaptent les matières étudiées dans les programmes de l’Éducation nationale (sciences naturelles, géographie, histoire, français, etc.). Le plan d’étude romand pour les élèves polyhandicapés en Suisse (Rodi, 2016

) ou le programme aménagé conçu par une équipe de l’Association polyhandicap France (APF) en France (Toubert-Duffort et coll., 2018

) s’inscrivent dans cette logique. Inspirés des programmes qui guident l’enseignement dans les écoles primaires ordinaires, ils en conservent les grands objectifs en les adaptant pour les jeunes polyhandicapés d’âge scolaire.

En France, des objectifs éducatifs sont définis dans la circulaire n° 89-19 du 30 octobre 1989

1

relative aux conditions de la prise en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés par les établissements et services d’éducation spéciale de l’Éducation nationale. Ils peuvent être soutenus par les référentiels scolaires en vigueur (programme de l’école maternelle et socle commun de compétences pour l’école primaire et le collège). Ces objectifs sont :

• la construction de la personnalité et le développement de l’autonomie : la circulaire précise que « donner au sujet le sens de sa personne, de son moi, des capacités d’exister dans le regard et les attitudes de l’autre » constitue le « fond permanent et commun à toutes les composantes de l’éducation ». L’autonomie est recherchée pour les actes du quotidien ;

• l’instauration et le développement de la communication : la circulaire précise à ce sujet qu’il s’agit d’« apprendre à écouter, à se faire entendre, à répondre ne serait-ce que d’un regard ou d’une modulation de la voix ». Il faut également travailler « l’accès aux contenus affectifs de la communication : exprimer le plaisir, la souffrance, le refus, la lassitude » et enfin l’accès à la compréhension et à l’expression des choix et des intentions ;

• la socialisation : elle passe par la constitution de groupes de pairs, vise l’apprentissage des comportements sociaux (demander, recevoir, remercier, refuser, attendre, anticiper, rester seul même) et « doit se préparer entre enfants pour ne pas renforcer les dépendances, d’ailleurs réciproques, avec les adultes » ;

• l’éducation cognitive et l’accès au symbolique : la circulaire, antérieure à la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, parle d’éducation pré- ou para-scolaire et ne fait pas explicitement référence à l’enseignement auquel les enfants polyhandicapés n’avaient alors pas accès.

On peut considérer qu’il manque en France une référence ministérielle mise à jour qui aurait valeur de « plan d’étude » ou de « programme d’enseignement adapté », et qui préciserait plus clairement les objectifs d’apprentissage, en particulier ceux de l’éducation cognitive, dans le cadre d’une scolarisation.

Par ailleurs, les programmes développés pour les élèves polyhandicapés à l’international diffèrent également entre eux dans la mesure où ils reflètent les différentes logiques liées à la question de l’apprentissage (Browder et Spooner, 2011

; Colley, 2013

; Maes et coll., 2020

). On trouve ainsi des

curricula développementaux qui s’appuient sur la séquence développementale typique. Les objectifs ainsi que la progression d’apprentissage sont fixés d’après l’ordre et les étapes identifiés dans la trajectoire typique. En fonction du stade développemental sensori-moteur des enfants polyhandicapés, leur sont proposées des activités qui leur permettent de faire des expériences sensorielles et motrices spécifiques et ciblées. Le rythme développemental typique n’est toutefois pas nécessairement en adéquation avec les modalités de développement des enfants polyhandicapés, ou avec les activités appropriées à leur âge. Les

curricula fonctionnels respectent eux aussi la séquence développementale. Toutefois, le choix des comportements retenus en vue d’un apprentissage est plutôt défini d’après leur fonctionnalité, c’est-à-dire leur importance et leur utilité pour l’autonomie quotidienne de la personne polyhandicapée. Dans cette approche, les activités éducatives appropriées à leur âge et l’apprentissage dans des environnements naturels constituent une priorité. Enfin, les

curricula écologiques s’intéressent plutôt à l’individu et à l’environnement dans lequel celui-ci vit et apprend (Maes et coll., 2020

). L’approche écologique ajoute à l’approche fonctionnelle une perspective hautement individualisée, centrée sur les besoins d’apprentissage spécifiques à l’enfant, et l’implication active des parents et des professionnels lorsqu’ils décident des objectifs d’apprentissage et des contenus.

Chaque

curriculum présente des avantages et des inconvénients : il est reproché au projet personnalisé ou au

curriculum spécialisé de perdre le lien avec les programmes scolaires ordinaires, avec le risque de l’exclusion et de la ségrégation des élèves polyhandicapés, tandis que les

curricula adaptés des programmes ordinaires échouent à considérer l’ensemble des besoins, avec le risque de négliger des dimensions fondamentales du fonctionnement particulier de la personne polyhandicapée (Lawson et coll., 2015

). Les

curricula, dans leur ensemble, présentent aussi l’inconvénient de ne pas suffisamment prendre en compte les aspects dysharmonieux du fonctionnement, pourtant très prégnants chez la plupart des personnes polyhandicapées (par exemple des pics d’habiletés dans certains domaines et de grandes difficultés dans d’autres) (Petitpierre et Squillaci, 2020

).

Enfin, pour répondre aux besoins d’apprentissages tout au long de la vie, et faciliter la rédaction des projets personnalisés à l’intention des personnes adultes, Petitpierre et coll. ont conçu une mallette socio-pédagogique (Petitpierre, 2014

) (encadré 22.II), et analysé l’intérêt, pour l’adulte, d’une approche dynamique et mobilisatrice (Petitpierre et coll., 2017

).

Tableau Encadré 22.II Domaines retenus dans la mallette socio-pédagogique pour adulte polyhandicapé (Petitpierre, 2014 )

)

|

Les habiletés intellectuelles (6 sous-domaines)

Les habiletés sensori-motrices (7 sous-domaines)

Le comportement adaptatif : pôle conceptuel (6 sous-domaines)

Le comportement adaptatif : pôle social (8 sous-domaines)

Le comportement adaptatif : pôle pratique (4 sous-domaines)

Les habiletés affectives (4 sous-domaines)

Les soins et le maintien de la santé (6 sous-domaines)

Les aménagements de l’environnement

|

Ce matériel vise essentiellement à sensibiliser l’entourage professionnel à la prise en compte de l’ensemble des catégories de besoins lorsqu’il tente de planifier l’intervention socio-éducative à destination de l’adulte polyhandicapé, en particulier les besoins de contacts sociaux, de développement de la cognition et plus largement d’adaptation à l’environnement. Il sert également de médiation à l’équipe pour enrichir sa pratique et partager ses observations. Les objectifs répertoriés ne visent pas seulement le développement de compétences nouvelles, mais aussi la mobilisation et le maintien des compétences déjà acquises.

Principes de l’intervention pour une éducation de qualité

Un modèle systémique pour décrire les facteurs en jeu

Comment la personne polyhandicapée apprend-elle ? Quelles sont les conditions requises pour créer un environnement optimal pour les apprentissages ?

Des conditions fondamentales doivent être réunies pour que la personne s’engage sur la voie de l’apprentissage. Selon leur angle d’approche, les auteurs ont identifié différents principes qui peuvent guider l’intervention et favoriser le développement des apprentissages des personnes polyhandicapées. En s’inspirant des modèles théoriques généraux qui analysent les conditions de la réussite d’un modèle éducatif, Maes et coll. (2020

) ont élaboré un schéma (figure 22.2

) avec des indicateurs clés pour un environnement éducatif optimal destiné à des élèves polyhandicapés (Maes et coll., 2020

). Ce modèle a l’intérêt de mettre en évidence les facteurs qui contribuent, à des niveaux différents, à une éducation de qualité pour ce groupe spécifique. Il décrit en effet les différents éléments-cadres (contexte politique, institutionnel, familial, professionnel et personnel) qui, de manière systémique, interviennent pour soutenir (ou non) les processus d’apprentissage se développant au sein de la classe et au niveau de l’école. Les auteurs montrent que les variables relatives aux entrées (population scolaire, jeune polyhandicapé, famille du jeune, enseignants) déterminent le processus éducatif et les résultats pédagogiques obtenus. Ils insistent également sur la nécessité de prendre en compte ces variables, même si on n’a pas toujours la possibilité de les changer. Par exemple, les élèves peuvent développer des complications sur le plan de leur santé, ce qui va immanquablement retentir sur le temps consacré aux apprentissages mais aussi sur leur disponibilité à apprendre, et donc leurs acquisitions.

À partir de ce modèle et des travaux qui étudient les principes d’une intervention éducative réussie, nous avons identifié trois ordres de principes : des principes portant sur l’écologie du système, des principes d’ordre méthodologique qui s’appliquent aux différents niveaux du système (classe, école, famille, groupe de pairs, etc.) et des principes didactiques qui concernent plus directement l’intervention de l’enseignant en classe.

Principes portant sur l’écologie du système, de manière à favoriser la communication

Les interactions entre une personne polyhandicapée et d’autres partenaires sont essentielles pour répondre aux besoins de contacts sociaux, mais elles nécessitent de réfléchir à l’aménagement du contexte pour être efficientes (Maes et coll., 2020

).

Les relations avec des pairs, avec ou sans handicap, offrent de multiples occasions d’apprendre, et de nombreux chercheurs insistent sur la nécessité de les favoriser (Block et coll., 2007

; Arthur-Kelly et coll., 2008

; Bortoli et coll., 2012

; Nijs et coll., 2016

; Maes et coll., 2020

; Nijs, 2020

; Scelles, 2020

) pour développer des possibilités d’imitation, d’identification ou de différenciation, susciter des liens affiliatifs qui vont leur permettre de vivre des expériences affectives différentes de celles qui s’éprouvent dans la relation « hiérarchique » avec un adulte (Nijs, 2020

), comme par exemple faire l’expérience de la négociation (Scelles, 2020

). Le groupe ne doit pas être trop grand pour pouvoir répondre aux besoins individuels et apporter suffisamment d’attention individuelle (Colley, 2013

; Lawson et Jones, 2018

). Avec ses règles, son espace, sa temporalité et ses routines, le groupe offre un cadre propice à l’appropriation de repères spatio-temporels. Il inscrit l’enfant dans un espace social repéré par tous, favorise les apprentissages liés à la socialisation, et offre l’opportunité d’expérimenter un partage d’évènements et de contenus (émotions, images, mots, sons, etc.) qui, étayés sur le groupe, ont plus de chances d’être mémorisés par chacun (Toubert-Duffort et coll., 2018

), surtout s’il s’agit d’expériences multi-sensorielles positives (Ostlund, 2015

).

Toutefois, les situations d’interaction, qu’elles se déroulent dans le contexte d’une dyade (adulte/enfant polyhandicapé) ou dans le contexte d’un petit groupe (entre enfants avec ou sans polyhandicap et entre enfants polyhandicapés et adultes) nécessitent, pour être efficientes sur le plan de la communication, la prise en compte de différentes variables (Arthur, 2003

et 2004

; Arthur-Kelly et coll., 2007

; Amaral et Celizic, 2015

; Kamstra et coll., 2019

), et l’aménagement du contexte en conséquence (en particulier l’installation des partenaires de communication de manière à faciliter leurs interactions).

Certaines variables relèvent de l’écologie du contexte, comme l’installation et le positionnement des partenaires de communication dans l’espace, leur proximité ou à l’inverse leur éloignement les uns par rapport aux autres, l’aménagement de l’espace, la position du matériel, la taille du groupe, la manière dont les adultes se déplacent et interviennent lors des interactions entre pairs, etc. Ces variables peuvent constituer une entrave aux possibilités d’interagir, ou a contrario soutenir les interactions. Propres au contexte, elles entrent en interaction avec les caractéristiques personnelles de l’élève polyhandicapé (ses modalités de communication particulières, ses états d’éveil, son propre positionnement dans l’espace, ses déficits sensoriels, en particulier visuel, etc.). L’ensemble de ces variables, combinées les unes aux autres conduit, lors des activités pédagogiques, à une très grande diversité de situations.

Les travaux de Sara Nijs ont également mis en évidence des facteurs équivalents qui influencent positivement ou négativement les interactions entre pairs (Nijs, 2020

) :

• les caractéristiques personnelles : l’âge, le sexe, le niveau de développement interviennent dans l’attrait que le partenaire de communication représente pour les jeunes polyhandicapés, tandis que les troubles et la lenteur de leurs réactions constituent un obstacle supplémentaire durant la communication ;

• la présence et l’intervention des adultes influencent les interactions avec des pairs. Positivement et directement, l’adulte a un rôle en réunissant des enfants et en leur offrant la possibilité d’interagir. D’autre part, il peut adopter des comportements d’étayage social pour favoriser la communication avec des pairs (par exemple en sollicitant une attention mutuelle ou encore en organisant des activités qui mobilisent une attention conjointe). Mais également négativement, l’adulte peut aussi distraire les pairs de l’attention qu’ils se portent entre eux, et même interrompre les interactions (Hostyn et coll., 2011

) ;

• les jouets ou objets peuvent rapprocher les enfants ou au contraire les distraire de leur attention aux pairs ;

• la taille du groupe ainsi que la régularité des rencontres : les interactions entre pairs sont favorisées par le degré de familiarité qui se crée dans le temps et grâce à leur histoire commune. Le groupe ne doit pas être trop grand (4 à 8 personnes) (Colley, 2013

; Nijs, 2020

; Petitpierre et Squillaci, 2020

).

Nous retiendrons de ces travaux trois grands principes portant sur l’écologie du système. Tout d’abord, pour interagir avec des partenaires de communication (en particulier des pairs), les jeunes apprenants polyhandicapés doivent avoir la possibilité de rencontrer leurs pairs (handicapés ou non) en partageant un espace-temps et des activités ensemble. Ensuite, la manière dont les personnes polyhandicapées sont positionnées les unes par rapport aux autres doit être pensée pour faciliter les échanges entre elles. Leur installation (assise, couchée, en fauteuil…) est également primordiale pour favoriser une communication qui s’exerce souvent dans la proximité des corps (se toucher, se mouvoir, s’entendre…) et par l’intermédiaire de signes parfois très discrets et lents à pouvoir se manifester (mouvements du corps, gestes, vocalises). Enfin, le comportement du professionnel, à proximité physique des enfants, a une influence majeure sur leurs comportements interactifs. Le tableau 22.I

ci-dessous illustre les comportements d’étayage social que l’accompagnant peut apporter pour soutenir les interactions entre pairs.

Tableau 22.I Étayage social (d’après Nijs, 2020 )

)

|

Comportement de l’accompagnant

|

Exemples

|

|

Nommer des actions

|

« Donne-la à Anne »

|

|

Initier un jeu avec des pairs

|

Faciliter le lancer de balle

|

|

Inclure un enfant dans un groupe de pairs

|

Interagir avec l’enfant et un pair

|

|

Initiation à la proximité

|

Placer les enfants à proximité les uns des autres

|

|

Communiquer à propos d’un pair

|

« Regarde c’est Ben »

|

|

Communiquer sur les caractéristiques du pair

|

« Regarde, Anne tient une balle »

|

|

Communiquer sur les sentiments du pair

|

« Je trouve que Ben a l’air triste »

|

Principes méthodologiques

Les principes méthodologiques qui conditionnent une éducation et un enseignement de qualité concernent aussi bien les institutions spécialisées (médico-sociale, sanitaire) que l’institution scolaire, co-responsables au regard des enjeux de l’accompagnement pédagogique de la personne polyhandicapée.

Comme nous l’avons précédemment évoqué et en suivant le modèle de Maes et coll. (2020

) (cf. supra figure 22.2

), un ensemble d’éléments institutionnels conditionnent la mise en œuvre des dispositifs d’apprentissage pour la personne polyhandicapée. Ce sont :

• le projet éducatif individuel : c’est un support essentiel, interdisciplinaire, (appelé aussi « plan éducatif individuel » dans la littérature) qui permet d’avoir une vue d’ensemble claire et cohérente des aptitudes, des limites, des besoins d’assistance, des centres d’intérêt et des préférences de l’élève. Ce support doit s’étayer sur une évaluation globale du fonctionnement. Y figurent les objectifs d’apprentissage à long terme et à court terme, le choix des stratégies éducatives pour atteindre ces objectifs et rendre l’environnement accessible. Ce projet devrait pouvoir s’appuyer aussi sur un « programme d’enseignement adapté » définissant plus largement une progression possible. Nous avons précédemment montré qu’en France cet outil n’existe pas en tant que tel, même si le socle commun de compétences et la circulaire n° 89-19 constituent des références possibles ;

• l’évaluation globale s’organise en équipe pluridisciplinaire élargie aux parents : elle est dynamique et continue, se pratique à l’aide de questionnaires, d’observations systématiques et répétées, d’échanges et d’élaborations. Elle porte sur l’ensemble des domaines de compétences (et sur les limites), sans omettre de s’intéresser aux indicateurs de personnalité (goûts, intérêts particuliers) et aux modalités de communication et d’exploration de l’environnement. Ainsi apporte-t-elle des informations précieuses sur le fonctionnement cognitif, sensoriel (visuel, auditif, tactile, olfactif) et moteur, si toutefois elle se fait en contexte écologique, et se répète, grâce à des observations continues et fines. Elle peut utiliser des situations médiatisées par du matériel (par exemple : le MSST [

Multi-Sensory StoryTelling]

book, livre multi-sensoriel utilisé aux Pays-Bas : ten Brug et coll., 2012

). Pour être efficiente, il est recommandé qu’elle privilégie un croisement des points de vue entre parents et professionnels (Atlan et coll., 2020

; Corbeil, 2021

; Scelles, 2021

). L’observation peut également être assistée par la vidéo pour une microanalyse (Corbeil et Normand-Guérette, 2012

; Corbeil, 2021

) ;

• les outils pédagogiques : avec le matériel adapté, ils favorisent l’apprentissage et la participation des élèves polyhandicapés (Maes et coll., 2020

). Il peut s’agir de dispositifs de communication améliorée, du matériel sensoriel, des tablettes numériques adaptées. Les aides techniques ou technologies d’assistance sont souvent envisagées en lien avec les activités et les objectifs d’apprentissage. Par exemple, des interrupteurs ou des contacteurs seront utilisés pour offrir des moyens de contrôle et d’expression à la personne polyhandicapée, ou encore pour susciter sa participation, améliorer ses états d’éveil et son engagement (Lancioni et coll., 2012

) ;

• un suivi coordonné au sein de l’équipe : les rôles et les responsabilités doivent être clairement identifiés, une concertation et une communication efficaces s’imposent pour réussir. « L’éducation et le soin convergent idéalement dans un plan d’ensemble qui relève de la responsabilité conjointe du personnel scolaire, ainsi que des thérapeutes et des aidants du quotidien » (Maes et coll., 2020

). Créer des opportunités d’apprentissage et de mobilisation cognitivo-sensori-motrice, doit être mis en œuvre non seulement par le personnel enseignant, mais aussi par le personnel soignant (Petitpierre et Squillaci, 2020

) ;

• un partenariat de qualité avec les parents : de nombreux auteurs le présentent comme un aspect essentiel de l’éducation des élèves polyhandicapés (Colley, 2013

; Maes et coll., 2020

; Toubert-Duffort et coll., 2022

).

Principes didactiques

Plusieurs auteurs ont interrogé les principes didactiques favorisant les processus d’apprentissage chez la personne polyhandicapée, à partir des différents modèles présentés précédemment (par exemple : Chard et Roulin, 2015

; Petitpierre et Squillaci, 2020

; Scelles, 2020

). D’autres auteurs ont privilégié une démarche inductive et empirique en s’appuyant sur des observations recueillies dans le cadre d’études de cas ou de recherches participatives et utilisant l’analyse de séquences filmées et des méthodes essentiellement qualitatives (par exemple : Maes et coll., 2020

; Corbeil, 2021

).

Petitpierre et Squillaci (2020

) remarquent qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, de « manuel didactique permettant de guider pas à pas l’intervention pédagogique auprès des personnes polyhandicapées » mais elles s’appuient sur trois principes qui ont une valeur universelle et que d’autres auteurs valident :

• favoriser la participation active de la personne plutôt que la stimulation passive (Amaral et Celizic, 2015

) ;

• offrir des régularités de manière à construire des invariants cognitifs, mais aussi des expériences nouvelles pour introduire du changement et du « plaisir à sortir d’une zone de confort » (Scelles, 2020

). Dans le même ordre d’idée, Scelles évoque l’intérêt de susciter de « la surprise » pour mobiliser l’attention de la personne polyhandicapée. Elle parle également, en se plaçant du côté de l’enseignant cette fois, de l’intérêt à se laisser surprendre par la personne polyhandicapée, rejoignant Chard et Roulin qui conseillent « d’appréhender le fonctionnement de la personne comme une énigme » (Chard et Roulin, 2015

) ;

• intervenir dans la zone proximale de développement, c’est-à-dire dans une zone située entre un niveau de développement réel déterminé par la résolution indépendante de problèmes (« ce que je sais faire sans aide »), et un niveau de développement que je ne peux atteindre (« ce que je ne peux pas faire, même si je suis aidé »). Cette zone intermédiaire est une zone de potentiel apprentissage puisqu’elle se situe à un niveau de développement déterminé par la résolution de problèmes sous la direction d’un adulte ou en collaboration avec des pairs plus compétents (« ce que je peux faire avec de l’aide ») (cf. l’ouvrage « Pensée et langage » de Lev Vygotski, paru en 1934 ; pour l’ouvrage traduit, voir la référence : Vygotski, 2013

).

Chard et Roulin (2015

) insistent sur trois autres aspects didactiques, avec toujours pour visée le développement de l’éducation cognitive lors d’activités d’apprentissage structurées :

• créer un environnement accessible et adapté : il s’agit de mettre les objets de connaissance « à la portée des sens » de la personne, de manière qu’elle en perçoive l’existence physique, et ait l’opportunité de s’en construire une représentation. Cette « mise à disposition des objets de l’environnement doit pouvoir s’effectuer de manière multimodale, stimulant non pas seulement la vue, mais également l’audition, l’odorat, le toucher » (p. 39). Chard et Roulin rejoignent Petitpierre-Jost (Petitpierre-Jost, 2005

) pour qui la cohérence cognitive s’obtient par le biais de sollicitations sensorielles et motrices, et en aidant la personne polyhandicapée à faire le tri des objets, pour ne garder que les plus pertinents, au regard des objectifs d’apprentissage ;

• favoriser l’engagement corporel et le mouvement ;

• proposer des contenus d’apprentissage signifiants pour la personne. Quel sens l’enfant donne-t-il à ce qu’on lui propose ? Les contenus choisis sont-ils utiles à son développement, « à son plaisir d’être au monde, dans le monde et avec le monde, et à son désir de créer ? » (Scelles, 2020

). Chard et Roulin comme Scelles, insistent sur la nécessité de proposer des activités prenant en compte les intentions, les intérêts et les préoccupations de la personne.

Synthèse des stratégies et attitudes pédagogiques

S’agissant des stratégies pédagogiques, Corbeil (2021

) met en avant la nécessité d’offrir à l’élève un ensemble de médiations, conçues comme des aides mises à sa disposition et à sa portée, qu’il peut utiliser, ou non, en fonction de ses besoins propres. Ces médiations favoriseraient ainsi son autonomie.

L’intérêt du travail d’attention conjointe est également souligné par plusieurs auteurs (Chard et Roulin, 2015

; Ostlund, 2015

; Toubert-Duffort et coll., 2018

). Pour Chard et Roulin (2015

), « un travail d’attention conjointe autour des objets signifiants permettra progressivement à la personne de mieux organiser sa perception de l’environnement et d’avoir une meilleure anticipation de l’action de son entourage sur les objets, mais aussi sur sa propre personne ». Une activité conjointe peut également apporter des occasions d’interactions avec des pairs (Nijs, 2020

).

La capacité à prendre conscience des stratégies d’inter-relation avec la personne polyhandicapée, le contexte dans lequel les apprentissages se déroulent ainsi que la perception que l’on a de cette personne, interviennent dans les potentialités d’expression de ses compétences et dans les apprentissages eux-mêmes (Neerinckx et Maes, 2016

). La pédagogie auprès de jeunes polyhandicapés requiert donc des attitudes professionnelles adaptées, que des travaux mettent en avant. Les élèves polyhandicapés ont en effet besoin de relations de grande qualité avec leurs enseignants pour s’engager dans les apprentissages (Arthur-Kelly et coll., 2007

; Downing, 2010

; Bortoli et coll., 2012

). Certaines attitudes, comme la valorisation systématique des comportements positifs et l’étayage du franchissement de la petite étape suivante dans la zone proximale de développement, permettent d’encourager l’apprentissage et de stimuler le potentiel de développement des élèves polyhandicapés (Kontu et Pirttimaa, 2010

; Colley, 2013

). Par ailleurs, reconnaître et stimuler l’expression des choix ou l’indication des préférences favorisent l’autodétermination et l’autonomie des élèves polyhandicapés. Enfin, le rôle de l’accompagnant, pendant les apprentissages, est de s’assurer que les enfants bénéficient du soutien nécessaire pour comprendre leur environnement et agir sur lui (Arthur-Kelly et coll., 2007

; Phelvin, 2013

).

Conclusion

Nous avons pu montrer que les apprentissages, lorsqu’ils sont conçus en tenant compte du sens qu’ils prennent pour la personne, de ses intérêts propres et de son âge, peuvent répondre à des besoins fondamentaux de relations sociales, d’instrumentation du corps, et de développement des compétences. Ils sont également essentiels pour favoriser une certaine maîtrise de soi et de son environnement, permettre à la personne d’être reconnue dans ses intentions, ses modalités particulières d’être au monde et de communiquer.

Nous savons aujourd’hui que les personnes polyhandicapées apprennent malgré la massivité de leurs troubles, et qu’apprendre doit constituer un objectif pour tous, professionnels de l’accompagnement et aidants naturels, tant il y a intérêt à penser l’apprentissage de manière continue (« tout au long de la vie » et dans les différents espaces de vie), très individualisée, et en lien avec le soin.

La très grande hétérogénéité intra- et inter-individuelle de la population des personnes en situation de polyhandicap avec des profils de compétences et des parcours de développement très atypiques, rend plus nécessaire encore, contrairement aux modèles traditionnels d’acquisition de performance à partir d’objectifs définis dans un programme, de comprendre les stratégies et les besoins propres à chaque personne polyhandicapée, avant d’envisager des objectifs d’apprentissage qui aient un sens pour elle. Nous avons pu montrer, pour répondre à ce défi, l’intérêt d’une approche pédagogique holistique, d’un projet éducatif personnalisé, et d’un plan d’étude définissant clairement les objectifs d’apprentissage attendus pour les élèves polyhandicapés. Les défis que soulèvent les apprentissages sont encore nombreux mais les connaissances en ce domaine permettent d’affirmer qu’en respectant certains principes (didactiques, méthodologiques) et en adoptant des stratégies pédagogiques adaptées, la personne polyhandicapée peut tirer un réel profit des situations d’apprentissage.

Références

[1] Amaral I, Celizic M. Quality indicators in the education of children with Profound Intellectual and Multiple Disabilities.

Da Investigação às Prática. 2015;

5:112

-25

[2] Arthur-Kelly M, Foreman P, Bennett D, et coll . Interaction, inclusion and students with profound and multiple disabilities: Towards an agenda for research and practice.

J Res Spec Educ Needs. 2008;

8:161

-6

[3] Arthur-Kelly M, Bochner S, Center Y, et coll . Socio-communicative perspectives on research and evidence-based practice in the education of students with profound and multiple disabilities.

J Dev Phys Disabil. 2007;

19:161

-76

[4] Arthur M. Patterns amongst behavior states, sociocommunicative, and activity variables in educational programs for students with profound and multiple disabilities.

J Dev Phys Disabil. 2004;

16:125

-49

[5] Arthur M. Socio-Communicative Variables and Behavior States in Students with Profound and Multiple Disabilities: Descriptive Data from School Settings.

Educ Train Dev Disabil. 2003;

38:200

-19

[6] Arvio M, Sillanpää M. Prevalence, aetiology and comorbidity of severe and profound intellectual disability in Finland.

J Intellect Disabil Res. 2003;

47:108

-12

[7] Atlan E, Toubert-Duffort D, Puustinen M. L’observation et l’évaluation d’élèves en situation de polyhandicap : une nécessaire réflexion méthodologique.

La nouvelle revue – Éducation et société inclusives. 2020;

88:187

-203

[8] Ault MM, Guy B, Rues J, et coll . Some educational implications for students with profound disabilities at risk for inadequate nutrition and the nontherapeutic effects of medication.

Ment Retard. 1994;

32:200

-5

[9] Axelsson AK, Imms C, Wilder J. Strategies that facilitate participation in family activities of children and adolescents with profound intellectual and multiple disabilities: parents’ and personal assistants’ experiences.

Disabil Rehabil. 2014;

36:2169

-77

[10] Axelsson AK, Granlund M, Wilder J. Engagement in family activities: a quantitative, comparative study of children with profound intellectual and multiple disabilities and children with typical development.

Child Care Health Dev. 2013;

39:523

-34

[11] Bennett D, Arthur-Kelly M, Foreman P, et coll . Tailoring communication supports for students with multiple and severe disability using a mentor-model approach: Four case studies from classrooms in special schools.

Dev Neurorehabil. 2014;

17:90

-8

[12] Benoit H. Émergence du polyhandicap dans l’espace social et scolaire de l’éducation inclusive : une mutation épistémologique et pratique.

La nouvelle revue – Éducation et société inclusives. 2020;

88:11

-22

[13] Block ME, Klavina A, Flint W. Including students with severe, multiple disabilities in general physical education.

Journal of Physical Education, Recreation & Dance (JOPERD). 2007;

78:29

-32

[14] Blondel F, Delzescaux S. Aux confins de la grande dépendance: Le polyhandicap, entre reconnaissance et déni d’altérité.

Connaissances de la diversité. Toulouse:Érès éditions;

2018;

336 pp.

[15] de Bortoli T, Balandin S, Foreman P, et coll . Mainstream Teachers’ Experiences of Communicating with Students with Multiple and Severe Disabilities.

Educ Train Autism Dev Disabil. 2012;

47:236

-52

[16] Brazelton TB, Nugent JK. Neonatal behavioral assessment scale.

Clinics in developmental medicine. London.

Mac Keith Press;

2011;

1184 pp.

[17] Browder DM, Spooner F. Teaching students with moderate and severe disabilities.

New York:Guilford Press;

2011;

xvi429

[18] Bullinger A. Le développement sensori-moteur de l’enfant et ses avatars. Un parcours de recherche.

Toulouse:Érès;

2007.

272 pp.

[19] Bullinger A. La richesse des écarts à la norme.

In: In: Petitpierre G, ed, editors.

Enrichir les compétences. Lucerne:Edition SZH/SPC;

2002;

416

[20] Bullinger A. Le concept d’instrumentation : son intérêt pour l’approche des différents déficits.

In: In: Deleau M, Weil-Barais A, eds, editors.

Le développement de l’enfant : Approches comparatives. Croissance de l’enfant, genèse de l’homme. Paris:Presses Universitaires de France;

1994;

[21] Chadwick D, Buell S, Goldbart J. Approaches to communication assessment with children and adults with profound intellectual and multiple disabilities.

J Appl Res Intellect Disabil. 2019;

32:336

-58

[22] Chard M, Roulin J-L. Vers une meilleure compréhension du fonctionnement cognitif des personnes polyhandicapées.

RFDI (Revue francophone de la déficience intellectuelle). 2015;

26:29

-44

[23] Chard M. Polyhandicap et évaluation cognitive: apports du paradigme d’habituation visuelle.

Thèse de Doctorat en Neurosciences;

Grenoble:Laboratoire de Psychologie et Neurocognition, Université de Grenoble. 2014;

[24] Chard M, Roulin J-L, Bouvard M. Visual habituation paradigm with adults with profound intellectual and multiple disabilities: a new way for cognitive assessment?.

J Appl Res Intellect Disabil. 2014;

27:481

-8

[25] Chavaroche P. La vie quotidienne de la personne polyhandicapée.

In: In: Camberlein P, Ponsot G, eds, editors.

La personne polyhandicapée : La connaître, l’accompagner, la soigner. Guides Santé Social. Paris:Dunod;

2021;

17283

[26] Chavaroche P. Le projet individuel. Repères pour une pratique avec les personnes gravement handicapées mentales.

Toulouse:Érès;

2007.

136 pp.

[27] Colley A. Personalised learning for young people with profound and multiple learning difficulties.

London:Jessica Kingsley Publishers;

2013.

165 pp.

[28] Corbeil T. Soutenir l’apprentissage de l’élève polyhandicapé : comment relever les défis ?.

Revue suisse de pédagogie spécialisée. 2021;

9

-14

[29] Corbeil T, Normand-Guérette D. Analyse de pratique assistée par vidéo pour l’enseignement aux élèves polyhandicapés.

RFDI (Revue francophone de la déficience intellectuelle). 2012;

23:13

-21

[30] Corbeil T, Normand-Guérette D. Réflexion sur les moyens pour stimuler la motivation des élèves polyhandicapés et les aider à progresser à leur rythme.

La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation. 2011;

Hors Série n° 6:159

-72

[31] Dayan C, Scelles R, Storme M, et coll . L’évaluation de la qualité de vie des personnes polyhandicapées : Recension des écrits.

Revue Québécoise de Psychologie. 2015;

36:215

-32

[32] Detraux JJ. Chapitre 5. L’approche évaluative comme base de l’intervention éducative auprès de personnes polyhandicapées.

In: In: Scelles R, Petitpierre G, eds, editors.

Polyhandicap : processus d’évaluation cognitive : Outils, théories et pratiques. Santé Social. Paris:Dunod;

2013;

10120

[33] Dind J. La conscience de soi en tant qu’objet d’observation et d’intervention pédagogique chez l’enfant polyhandicapé.

La nouvelle revue – Éducation et société inclusives. 2020;

87

-108

[34] Dind J. Les manifestations de la conscience de soi chez l’enfant polyhandicapé.

Thèse de Doctorat;

Université de Fribourg. 2018;

[35] Downing J. Academic instruction for students with moderate and severe intellectual disabilities in inclusive classrooms.

Thousand Oaks Calif. Corwin Press;

2010;

xvii189

[36] Ebersold S, Detraux J-J. Scolarisation et besoin éducatif particulier : enjeux conceptuels et méthodologiques d’une approche polycentrée.

Alter. European Journal of Disability Research. 2013;

7:102

-15

[37] Fabre-Grenet M. L’échelle d’évaluation du comportement néonatal ou échelle de Brazelton : la NBAS.

Devenir. 2018;

Vol. 30:209

-24

[38]Gouvernement du Québec. Programme éducatif destiné aux élèves ayant une déficience intellectuelle profonde.

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 2011;

69 pp.

[39] Gremaud G, Lambert J-L. Niveaux d’éveil et interactions avec l’enfant polyhandicapé : Implications éducatives.

CESAP Informations. 1997;

32:55

-61

[40] Grove N, Bunning K, Porter J, et coll . See what I mean: Interpreting the meaning of communication by people with severe and profound intellectual disabilities.

J Appl Res Intellect Disabil. 1999;

12:190

-203

[41] Guess D, Roberts S, Siegel-Causey E, et coll . Analysis of behavior state conditions and associated environmental variables among students with profound handicaps.

AJMR (American Journal of Mental Retardation)AJMR (American Journal of Mental Retardation). 1993;

97:634

-53

[42] Guess D, Siegel-Causey E, Roberts S, et coll . Assessment and Analysis of Behavior State and Related Variables among Students with Profoundly Handicapping Conditions.

Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps. 1990;

15:211

-30

[43] Hostyn I, Neerinckx H, Maes B. Attentional processes in interactions between people with profound intellectual and multiple disabilities and direct support staff.

Res Dev Disabil. 2011;

32:491

-503

[44] Kamstra A, van der Putten AAJ, Maes B, et coll . Exploring spontaneous interactions between people with profound intellectual and multiple disabilities and their peers.

J Intellect Dev Disabil. 2019;

44:282

-91

[45] Kerssies IJ, Rensen FSX, Molenaar PC. De ordinale schalen voor het bepalen van de psychologische ontwikkeling in de sensori-motorische periode.

Lisse:Swets & Zeitlinger;

1989.

[46] Kontu EK, Pirttimaa RA. Teaching methods and curriculum models used in Finland in the education of students diagnosed with having severe/profound intellectual disabilities.

Brit J Learn Disabil. 2010;

38:175

-9

[47] Lancioni GE, O’Reilly MF, Singh NN, et coll . Special text messaging communication systems for persons with multiple disabilities.

Dev Neurorehabil. 2012;

15:31

-8

[48] Lawson H, Jones P. Teachers’ pedagogical decision-making and influences on this when teaching students with severe intellectual disabilities.

J Res Spec Educ Needs. 2018;

18:196

-210

[49] Lawson H, Byers R, Rayner M, et coll . Curriculum Models, Issues and Tensions.

In: In: Lacey P, Ashdown R, Jones P, et coll., eds, editors.

The Routledge companion to severe, profound and multiple learning difficulties. London:New York:Routledge Taylor & Francis Group;

2015;

23345

[50] Lyons G, Arthur-Kelly M. UNESCO inclusion policy and the education of school students with Profound Intellectual and Multiple Disabilities: Where to now?.

CE (Creative Education). 2014;

05:445

-56

[51] Lyons G, Cassebohm M. The Education of Australian School Students With the Most Severe Intellectual Disabilities: Where Have We Been and Where Could We Go? A Discussion Primer.

Australas J Spec Educ. 2012;

36:79

-95

[52] Maes B, Penne A, Vastmans K. De l’éducation des élèves présentant un polyhandicap (PIMD).

La nouvelle revue – Éducation et société inclusives. 2020;

88:121

-34

[53] Munde VS, Vlaskamp C, Ruijssenaars AJJM, et coll . Alertness in individuals with profound intellectual and multiple disabilities: a literature review.

Res Dev Disabil. 2009;

30:462

-80

[54] Nakken H, Vlaskamp C. Joining Forces: Supporting Individuals with Profound Multiple Learning Disabilities.

Tizard Learning Disability Rev. 2002;

7:10

-5

[55] Neerinckx H, Maes B. Joint attention behaviours in people with profound intellectual and multiple disabilities: the influence of the context.

J Appl Res Intellect Disabil. 2016;

29:574

-84

[56] Nietupski J, Hamre-Nietupski S, Curtin S, et coll . A Review of Curricular Research in Severe Disabilities from 1976 to 1995 in Six Selected Journals.

J Spec Educ. 1997;

31:36

-55

[57] Nijs S. Interactions entre pairs chez les personnes polyhandicapées.

La nouvelle revue – Éducation et société inclusives. 2020;

88:135

-52

[58] Nijs S, Vlaskamp C, Maes B. Children with PIMD in interaction with peers with PIMD or siblings.

J Intellect Disabil Res. 2016;

60:28

-42

[59] Ostlund D. Students with profound and multiple disabilities in education in Sweden: teaching organisation and modes of student participation.

Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities. 2015;

2:148

-64