Polyhandicap

2024

→ Aller vers ANALYSE→ Aller vers SYNTHESE

| Communications |

Activités de conscience chez les apprenants présentant un polyhandicap

Juliane Dind

Département de pédagogie spécialisée,

Université de Fribourg, Fribourg, Suisse

Département de pédagogie spécialisée,

Université de Fribourg, Fribourg, Suisse

Comment les êtres humains développent-ils un concept de soi ? Depuis les trois dernières décennies, la recherche en psychologie développementale a apporté une contribution essentielle à la compréhension des origines de la conscience de soi, car elle s’intéresse à la manière dont les fondements de la conscience de soi se développent au début de l’ontogenèse (Rochat, 2021 ). Parmi ces nombreuses recherches, peu se sont intéressées au développement de la conscience de soi chez les enfants au développement atypique. Pourtant, « des aspects critiques du développement de la conscience de soi risquent d’être négligés ou sous-estimés si l’on se limite aux cas typiques » (Hobson et coll., 2006

). Parmi ces nombreuses recherches, peu se sont intéressées au développement de la conscience de soi chez les enfants au développement atypique. Pourtant, « des aspects critiques du développement de la conscience de soi risquent d’être négligés ou sous-estimés si l’on se limite aux cas typiques » (Hobson et coll., 2006 ). En effet, la recherche sur les types d’expérience de soi chez les enfants au développement atypique permet d’identifier des processus ou micro-étapes de son développement précoce, et de délimiter la manière dont des niveaux et des degrés plus élaborés de conscience de soi sont acquis progressivement (Hobson et coll., 2006

). En effet, la recherche sur les types d’expérience de soi chez les enfants au développement atypique permet d’identifier des processus ou micro-étapes de son développement précoce, et de délimiter la manière dont des niveaux et des degrés plus élaborés de conscience de soi sont acquis progressivement (Hobson et coll., 2006 ; Lyons et Fitzgerald, 2013

; Lyons et Fitzgerald, 2013 ; Duff et Flattery, 2014

; Duff et Flattery, 2014 ; Dind, 2020

; Dind, 2020 ; Rochat, 2021

; Rochat, 2021 ).

).

). Parmi ces nombreuses recherches, peu se sont intéressées au développement de la conscience de soi chez les enfants au développement atypique. Pourtant, « des aspects critiques du développement de la conscience de soi risquent d’être négligés ou sous-estimés si l’on se limite aux cas typiques » (Hobson et coll., 2006

). Parmi ces nombreuses recherches, peu se sont intéressées au développement de la conscience de soi chez les enfants au développement atypique. Pourtant, « des aspects critiques du développement de la conscience de soi risquent d’être négligés ou sous-estimés si l’on se limite aux cas typiques » (Hobson et coll., 2006 ). En effet, la recherche sur les types d’expérience de soi chez les enfants au développement atypique permet d’identifier des processus ou micro-étapes de son développement précoce, et de délimiter la manière dont des niveaux et des degrés plus élaborés de conscience de soi sont acquis progressivement (Hobson et coll., 2006

). En effet, la recherche sur les types d’expérience de soi chez les enfants au développement atypique permet d’identifier des processus ou micro-étapes de son développement précoce, et de délimiter la manière dont des niveaux et des degrés plus élaborés de conscience de soi sont acquis progressivement (Hobson et coll., 2006 ; Lyons et Fitzgerald, 2013

; Lyons et Fitzgerald, 2013 ; Duff et Flattery, 2014

; Duff et Flattery, 2014 ; Dind, 2020

; Dind, 2020 ; Rochat, 2021

; Rochat, 2021 ).

).Parmi les enfants au développement atypique, les enfants présentant un polyhandicap constituent certainement la situation et les besoins les plus complexes. La question du développement de la conscience de soi chez ces enfants est une question importante sur les plans méthodologiques et pédagogiques. Méthodologiquement, comment l’existence d’une activité de conscience de soi chez un individu peut-elle être mise en évidence par un tiers, en dehors du témoignage du langage ? Sur le plan pédagogique, la conscience de soi jouant un rôle central dans le développement cognitif et social de l’enfant, il est essentiel de pouvoir identifier les manifestations de la conscience de soi chez les apprenants présentant un polyhandicap et de connaître sa séquence développementale. La mise en œuvre d’actions pédagogiques visant le développement de la conscience de soi est d’ailleurs prescrite par les principaux curricula et outils d’évaluation spécifiquement conçus pour ce groupe-cible présentant un polyhandicap (Gouvernement du Québec, 2011 ; Petitpierre, 2014

; Petitpierre, 2014 ; South Lanarkshire Council, 2015

; South Lanarkshire Council, 2015 ; Welsh Government, 2020

; Welsh Government, 2020 ) (voir également : Council for the Curriculum, Examinations and Assessment1

; Rodi, 20162

).

) (voir également : Council for the Curriculum, Examinations and Assessment1

; Rodi, 20162

).

; Petitpierre, 2014

; Petitpierre, 2014 ; South Lanarkshire Council, 2015

; South Lanarkshire Council, 2015 ; Welsh Government, 2020

; Welsh Government, 2020 ) (voir également : Council for the Curriculum, Examinations and Assessment1

; Rodi, 20162

).

) (voir également : Council for the Curriculum, Examinations and Assessment1

; Rodi, 20162

).D’importantes questions restent néanmoins sans réponse sur la manière dont ces enfants se perçoivent, dont ils appréhendent leur corps et leur environnement. Notre recherche systématique de littérature sur la conscience de soi chez les enfants présentant un polyhandicap n’a pas permis de trouver d’études empiriques sur le sujet, à l’exception de deux études exploratoires sur des enfants atteints d’anencéphalie (Shewmon et Holmes, 1999 ; Merker, 2007

; Merker, 2007 ). Cependant, un modèle théorique sur le développement de la conscience de soi chez les enfants présentant un polyhandicap a été conceptualisé par Saulus (Saulus, 2017

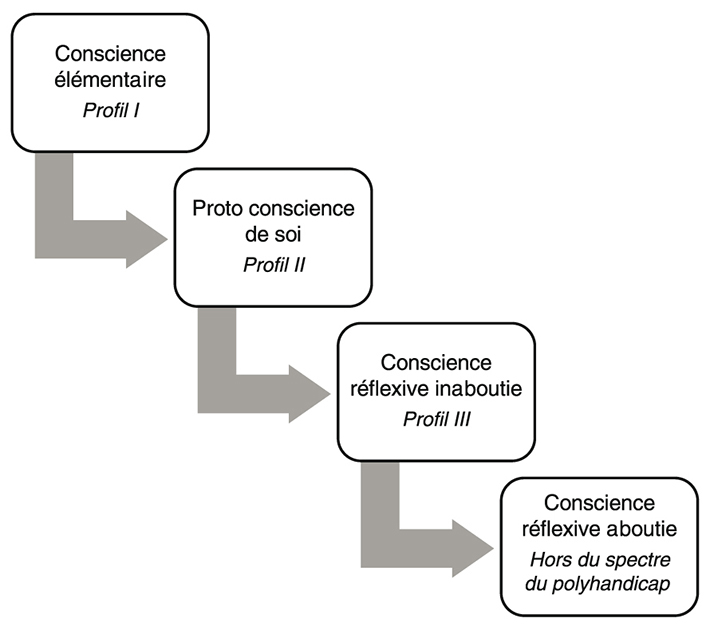

). Cependant, un modèle théorique sur le développement de la conscience de soi chez les enfants présentant un polyhandicap a été conceptualisé par Saulus (Saulus, 2017 ), le « modèle des activités de conscience chez l’enfant polyhandicapé ». Selon ce modèle, ces enfants présentent différentes formes d’activités de conscience, que Saulus nomme des « régimes » d’activité de conscience. Ce ne sont pas toutes des activités de conscience de soi, en fonction du profil psycho-développemental. Comme l’illustre la figure 1

), le « modèle des activités de conscience chez l’enfant polyhandicapé ». Selon ce modèle, ces enfants présentent différentes formes d’activités de conscience, que Saulus nomme des « régimes » d’activité de conscience. Ce ne sont pas toutes des activités de conscience de soi, en fonction du profil psycho-développemental. Comme l’illustre la figure 1 , les enfants présentant un profil I manifestent une activité de conscience élémentaire, dans laquelle l’enfant ne se connaît pas encore comme un être un et distinct. Les enfants présentant un profil II manifestent une proto-conscience de soi, où l’enfant se sent comme un « proto-soi », c’est-à-dire physiquement comme une entité, mais psychiquement pas encore distincte. Les enfants présentant un profil III se perçoivent comme un être un et distinct, mais pas encore comme un Moi (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas conscients d’être le sujet de leur propre conscience). Selon Saulus, le développement des activités de conscience chez les enfants présentant un polyhandicap est le même que dans le développement neurotypique précoce, mais la dynamique et la temporalité de leur séquence sont sérieusement altérées. En outre, si les activités de conscience des personnes présentant un polyhandicap sont susceptibles d’évoluer au cours de leur vie, la forme la plus aboutie d’activité de conscience chez les enfants neurotypiques, la conscience réflexive identitaire, ne serait pas accessible aux personnes présentant un polyhandicap, en raison de leurs profondes déficiences cognitives.

, les enfants présentant un profil I manifestent une activité de conscience élémentaire, dans laquelle l’enfant ne se connaît pas encore comme un être un et distinct. Les enfants présentant un profil II manifestent une proto-conscience de soi, où l’enfant se sent comme un « proto-soi », c’est-à-dire physiquement comme une entité, mais psychiquement pas encore distincte. Les enfants présentant un profil III se perçoivent comme un être un et distinct, mais pas encore comme un Moi (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas conscients d’être le sujet de leur propre conscience). Selon Saulus, le développement des activités de conscience chez les enfants présentant un polyhandicap est le même que dans le développement neurotypique précoce, mais la dynamique et la temporalité de leur séquence sont sérieusement altérées. En outre, si les activités de conscience des personnes présentant un polyhandicap sont susceptibles d’évoluer au cours de leur vie, la forme la plus aboutie d’activité de conscience chez les enfants neurotypiques, la conscience réflexive identitaire, ne serait pas accessible aux personnes présentant un polyhandicap, en raison de leurs profondes déficiences cognitives.

; Merker, 2007

; Merker, 2007 ). Cependant, un modèle théorique sur le développement de la conscience de soi chez les enfants présentant un polyhandicap a été conceptualisé par Saulus (Saulus, 2017

). Cependant, un modèle théorique sur le développement de la conscience de soi chez les enfants présentant un polyhandicap a été conceptualisé par Saulus (Saulus, 2017 ), le « modèle des activités de conscience chez l’enfant polyhandicapé ». Selon ce modèle, ces enfants présentent différentes formes d’activités de conscience, que Saulus nomme des « régimes » d’activité de conscience. Ce ne sont pas toutes des activités de conscience de soi, en fonction du profil psycho-développemental. Comme l’illustre la figure 1

), le « modèle des activités de conscience chez l’enfant polyhandicapé ». Selon ce modèle, ces enfants présentent différentes formes d’activités de conscience, que Saulus nomme des « régimes » d’activité de conscience. Ce ne sont pas toutes des activités de conscience de soi, en fonction du profil psycho-développemental. Comme l’illustre la figure 1 , les enfants présentant un profil I manifestent une activité de conscience élémentaire, dans laquelle l’enfant ne se connaît pas encore comme un être un et distinct. Les enfants présentant un profil II manifestent une proto-conscience de soi, où l’enfant se sent comme un « proto-soi », c’est-à-dire physiquement comme une entité, mais psychiquement pas encore distincte. Les enfants présentant un profil III se perçoivent comme un être un et distinct, mais pas encore comme un Moi (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas conscients d’être le sujet de leur propre conscience). Selon Saulus, le développement des activités de conscience chez les enfants présentant un polyhandicap est le même que dans le développement neurotypique précoce, mais la dynamique et la temporalité de leur séquence sont sérieusement altérées. En outre, si les activités de conscience des personnes présentant un polyhandicap sont susceptibles d’évoluer au cours de leur vie, la forme la plus aboutie d’activité de conscience chez les enfants neurotypiques, la conscience réflexive identitaire, ne serait pas accessible aux personnes présentant un polyhandicap, en raison de leurs profondes déficiences cognitives.

, les enfants présentant un profil I manifestent une activité de conscience élémentaire, dans laquelle l’enfant ne se connaît pas encore comme un être un et distinct. Les enfants présentant un profil II manifestent une proto-conscience de soi, où l’enfant se sent comme un « proto-soi », c’est-à-dire physiquement comme une entité, mais psychiquement pas encore distincte. Les enfants présentant un profil III se perçoivent comme un être un et distinct, mais pas encore comme un Moi (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas conscients d’être le sujet de leur propre conscience). Selon Saulus, le développement des activités de conscience chez les enfants présentant un polyhandicap est le même que dans le développement neurotypique précoce, mais la dynamique et la temporalité de leur séquence sont sérieusement altérées. En outre, si les activités de conscience des personnes présentant un polyhandicap sont susceptibles d’évoluer au cours de leur vie, la forme la plus aboutie d’activité de conscience chez les enfants neurotypiques, la conscience réflexive identitaire, ne serait pas accessible aux personnes présentant un polyhandicap, en raison de leurs profondes déficiences cognitives. | Figure Figure 1 Développement des activités de conscience chez les personnes présentant un polyhandicap |

Approche développementale et écologique de la conscience de soi

En raison de l’hypothèse psycho-développementale de Saulus, une étude approfondie du développement précoce de la conscience de soi chez les enfants neurotypiques est indispensable. Un vaste corpus de recherches scientifiques rapporte de nombreuses observations de comportements précoces, indiquant que les nourrissons sont des percepteurs et des acteurs dans un environnement signifiant (Lécuyer et coll., 1994 ; Butterworth, 1995

; Butterworth, 1995 ; Battacchi, 1996

; Battacchi, 1996 ; Bermúdez, 1998

; Bermúdez, 1998 ; Legerstee, 1999

; Legerstee, 1999 ; Bloch, 2000

; Bloch, 2000 ; Trevarthen et Aitken, 2003

; Trevarthen et Aitken, 2003 ; Rochat, 2009

; Rochat, 2009 ). Comme le dit Rochat (Rochat, 2009

). Comme le dit Rochat (Rochat, 2009 ) : « Les nouveau-nés ne se contentent pas de ressentir : ils perçoivent également ; ils ne se contentent pas de voir, ils regardent également ; ils ne se contentent pas d’entendre, ils écoutent également… ils ont le sentiment d’être présents dans un monde peuplé d’entités ou de choses distinctes ».

) : « Les nouveau-nés ne se contentent pas de ressentir : ils perçoivent également ; ils ne se contentent pas de voir, ils regardent également ; ils ne se contentent pas d’entendre, ils écoutent également… ils ont le sentiment d’être présents dans un monde peuplé d’entités ou de choses distinctes ».

; Butterworth, 1995

; Butterworth, 1995 ; Battacchi, 1996

; Battacchi, 1996 ; Bermúdez, 1998

; Bermúdez, 1998 ; Legerstee, 1999

; Legerstee, 1999 ; Bloch, 2000

; Bloch, 2000 ; Trevarthen et Aitken, 2003

; Trevarthen et Aitken, 2003 ; Rochat, 2009

; Rochat, 2009 ). Comme le dit Rochat (Rochat, 2009

). Comme le dit Rochat (Rochat, 2009 ) : « Les nouveau-nés ne se contentent pas de ressentir : ils perçoivent également ; ils ne se contentent pas de voir, ils regardent également ; ils ne se contentent pas d’entendre, ils écoutent également… ils ont le sentiment d’être présents dans un monde peuplé d’entités ou de choses distinctes ».

) : « Les nouveau-nés ne se contentent pas de ressentir : ils perçoivent également ; ils ne se contentent pas de voir, ils regardent également ; ils ne se contentent pas d’entendre, ils écoutent également… ils ont le sentiment d’être présents dans un monde peuplé d’entités ou de choses distinctes ».Ces recherches suggèrent l’existence d’un type de conscience de soi pré-réflexive, se développant à partir du dernier trimestre de la grossesse jusqu’à l’apparition du langage verbal, appelé « conscience de soi primaire » (Lécuyer et coll., 1994 ; Butterworth, 1995

; Butterworth, 1995 ; Neisser, 1995

; Neisser, 1995 ; Zelazo, 1996

; Zelazo, 1996 ; Damasio, 1999

; Damasio, 1999 ; Gallagher, 2000

; Gallagher, 2000 ; Newen et Vogeley, 2003

; Newen et Vogeley, 2003 ; Morin, 2006

; Morin, 2006 ; Vogeley et Gallagher, 2011

; Vogeley et Gallagher, 2011 ). La conscience de soi primaire est enracinée dans de nombreuses et récurrentes expériences de sensation de soi, générées par les signaux continus de son propre corps, en particulier les signaux proprio- et intero-ceptifs (Kircher et David, 2003

). La conscience de soi primaire est enracinée dans de nombreuses et récurrentes expériences de sensation de soi, générées par les signaux continus de son propre corps, en particulier les signaux proprio- et intero-ceptifs (Kircher et David, 2003 ). C’est la base permettant le développement ensuite d’une « perspective cognitive à la première personne, à médiation conceptuelle, et d’une cognition sociale de haut niveau » (Blanke et Metzinger, 2009

). C’est la base permettant le développement ensuite d’une « perspective cognitive à la première personne, à médiation conceptuelle, et d’une cognition sociale de haut niveau » (Blanke et Metzinger, 2009 ). Ce deuxième niveau est appelé « conscience de soi supérieure » ou « conscience de soi conceptuelle » (Neisser, 1995

). Ce deuxième niveau est appelé « conscience de soi supérieure » ou « conscience de soi conceptuelle » (Neisser, 1995 et 1997

et 1997 ; Newen et Vogeley, 2003

; Newen et Vogeley, 2003 ; Morin, 2006

; Morin, 2006 ; Rochat, 2009

; Rochat, 2009 ; Legrain et coll., 2011

; Legrain et coll., 2011 ).

).

; Butterworth, 1995

; Butterworth, 1995 ; Neisser, 1995

; Neisser, 1995 ; Zelazo, 1996

; Zelazo, 1996 ; Damasio, 1999

; Damasio, 1999 ; Gallagher, 2000

; Gallagher, 2000 ; Newen et Vogeley, 2003

; Newen et Vogeley, 2003 ; Morin, 2006

; Morin, 2006 ; Vogeley et Gallagher, 2011

; Vogeley et Gallagher, 2011 ). La conscience de soi primaire est enracinée dans de nombreuses et récurrentes expériences de sensation de soi, générées par les signaux continus de son propre corps, en particulier les signaux proprio- et intero-ceptifs (Kircher et David, 2003

). La conscience de soi primaire est enracinée dans de nombreuses et récurrentes expériences de sensation de soi, générées par les signaux continus de son propre corps, en particulier les signaux proprio- et intero-ceptifs (Kircher et David, 2003 ). C’est la base permettant le développement ensuite d’une « perspective cognitive à la première personne, à médiation conceptuelle, et d’une cognition sociale de haut niveau » (Blanke et Metzinger, 2009

). C’est la base permettant le développement ensuite d’une « perspective cognitive à la première personne, à médiation conceptuelle, et d’une cognition sociale de haut niveau » (Blanke et Metzinger, 2009 ). Ce deuxième niveau est appelé « conscience de soi supérieure » ou « conscience de soi conceptuelle » (Neisser, 1995

). Ce deuxième niveau est appelé « conscience de soi supérieure » ou « conscience de soi conceptuelle » (Neisser, 1995 et 1997

et 1997 ; Newen et Vogeley, 2003

; Newen et Vogeley, 2003 ; Morin, 2006

; Morin, 2006 ; Rochat, 2009

; Rochat, 2009 ; Legrain et coll., 2011

; Legrain et coll., 2011 ).

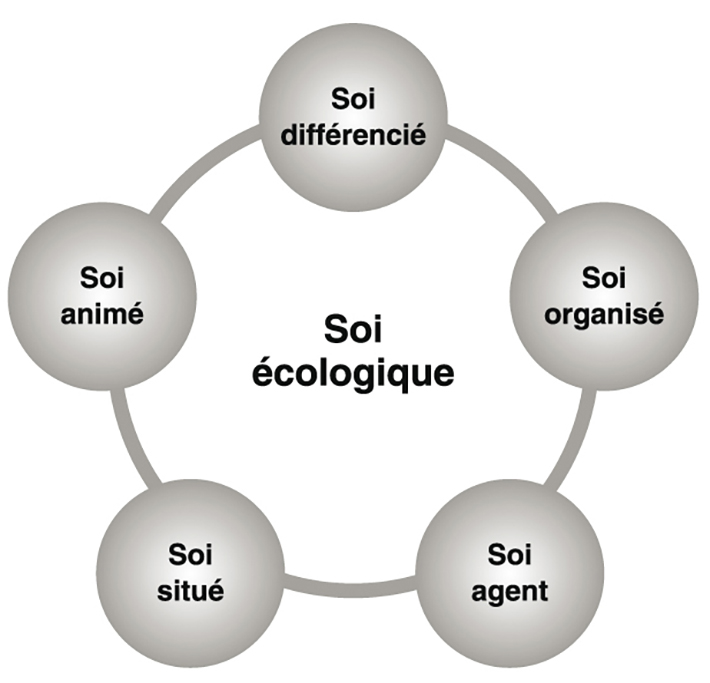

).La perspective écologique sur la conscience de soi primaire a joué un rôle essentiel dans les études de psychologie du développement sur le sujet. Elle définit le soi en termes d’existence réelle dans le monde, qui peut être directement perçue – à travers deux bases modales de perception de soi : le soi écologique et le soi interpersonnel (Neisser, 1995 et 1997

et 1997 ). Alors que « le soi écologique est un agent actif dans l’environnement physique, le soi interpersonnel est un agent dans un échange social continu » (Neisser, 1997

). Alors que « le soi écologique est un agent actif dans l’environnement physique, le soi interpersonnel est un agent dans un échange social continu » (Neisser, 1997 ). En d’autres termes, être un soi écologique et interpersonnel dépend du fait d’être « incarné et situé dans un environnement physique et social » (Butterworth, 2000

). En d’autres termes, être un soi écologique et interpersonnel dépend du fait d’être « incarné et situé dans un environnement physique et social » (Butterworth, 2000 ). Les deux composantes sont d’égale importance. Étant donné que nous avons ciblé notre recherche uniquement sur le soi écologique (pour des raisons de temps), seule cette composante sera développée par la suite dans ce texte.

). Les deux composantes sont d’égale importance. Étant donné que nous avons ciblé notre recherche uniquement sur le soi écologique (pour des raisons de temps), seule cette composante sera développée par la suite dans ce texte.

et 1997

et 1997 ). Alors que « le soi écologique est un agent actif dans l’environnement physique, le soi interpersonnel est un agent dans un échange social continu » (Neisser, 1997

). Alors que « le soi écologique est un agent actif dans l’environnement physique, le soi interpersonnel est un agent dans un échange social continu » (Neisser, 1997 ). En d’autres termes, être un soi écologique et interpersonnel dépend du fait d’être « incarné et situé dans un environnement physique et social » (Butterworth, 2000

). En d’autres termes, être un soi écologique et interpersonnel dépend du fait d’être « incarné et situé dans un environnement physique et social » (Butterworth, 2000 ). Les deux composantes sont d’égale importance. Étant donné que nous avons ciblé notre recherche uniquement sur le soi écologique (pour des raisons de temps), seule cette composante sera développée par la suite dans ce texte.

). Les deux composantes sont d’égale importance. Étant donné que nous avons ciblé notre recherche uniquement sur le soi écologique (pour des raisons de temps), seule cette composante sera développée par la suite dans ce texte.Sur la base de recherches empiriques avec des nourrissons, Rochat (Rochat, 2003 et 2011

et 2011 ) propose un modèle ontogénétique sur la conscience écologique de soi (CES), qui soutient la prise en compte d’un aspect fondamental, souvent négligé, de la conscience de soi : le fait que « la conscience de soi n’est pas singulière, mais multiple », le fait qu’« elle est dynamique, en flux constant entre les niveaux de diverses qualités expérientielles tout au long de la vie » (Rochat, 2009

) propose un modèle ontogénétique sur la conscience écologique de soi (CES), qui soutient la prise en compte d’un aspect fondamental, souvent négligé, de la conscience de soi : le fait que « la conscience de soi n’est pas singulière, mais multiple », le fait qu’« elle est dynamique, en flux constant entre les niveaux de diverses qualités expérientielles tout au long de la vie » (Rochat, 2009 ). Ce modèle heuristique peut être représenté comme suit (figure 2

). Ce modèle heuristique peut être représenté comme suit (figure 2 ).

).

et 2011

et 2011 ) propose un modèle ontogénétique sur la conscience écologique de soi (CES), qui soutient la prise en compte d’un aspect fondamental, souvent négligé, de la conscience de soi : le fait que « la conscience de soi n’est pas singulière, mais multiple », le fait qu’« elle est dynamique, en flux constant entre les niveaux de diverses qualités expérientielles tout au long de la vie » (Rochat, 2009

) propose un modèle ontogénétique sur la conscience écologique de soi (CES), qui soutient la prise en compte d’un aspect fondamental, souvent négligé, de la conscience de soi : le fait que « la conscience de soi n’est pas singulière, mais multiple », le fait qu’« elle est dynamique, en flux constant entre les niveaux de diverses qualités expérientielles tout au long de la vie » (Rochat, 2009 ). Ce modèle heuristique peut être représenté comme suit (figure 2

). Ce modèle heuristique peut être représenté comme suit (figure 2 ).

).Dans ce modèle, le sens du soi différencié fait référence à la capacité du bébé à « discriminer ce qui correspond à son propre corps et ce qui correspond au corps des autres ou au corps des choses qui existent indépendamment de soi » (Rochat, 2010 ). Le sens du soi organisé se définit comme la capacité du bébé à « percevoir son propre corps comme un tout organisé selon une configuration particulière et non comme un ensemble de parties disjointes » (Rochat, 2006

). Le sens du soi organisé se définit comme la capacité du bébé à « percevoir son propre corps comme un tout organisé selon une configuration particulière et non comme un ensemble de parties disjointes » (Rochat, 2006 ), ainsi qu’à articuler des signaux (intermodalités) et à relier le produit de ses perceptions sensorielles (Rochat et Goubet, 2000

), ainsi qu’à articuler des signaux (intermodalités) et à relier le produit de ses perceptions sensorielles (Rochat et Goubet, 2000 ). Le sens du soi agent se réfère à la capacité du bébé à « contrôler son environnement, à se comporter comme un agent dans l’environnement » (Rochat, 1993

). Le sens du soi agent se réfère à la capacité du bébé à « contrôler son environnement, à se comporter comme un agent dans l’environnement » (Rochat, 1993 ) et à « instrumenter son corps en fonction de certaines conséquences perceptives et d’événements préférentiels » (Rochat et Goubet, 2000

) et à « instrumenter son corps en fonction de certaines conséquences perceptives et d’événements préférentiels » (Rochat et Goubet, 2000 ). Le sens du soi situé renvoie à la capacité du bébé à « situer son corps par rapport aux choses qui l’entourent et à percevoir ce qu’il peut ou ne peut pas faire par rapport à elles » (Rochat, 2010

). Le sens du soi situé renvoie à la capacité du bébé à « situer son corps par rapport aux choses qui l’entourent et à percevoir ce qu’il peut ou ne peut pas faire par rapport à elles » (Rochat, 2010 ). Enfin, le sens du soi animé renvoie à la propension des bébés à animer leur corps, à vivre perceptivement la dynamique fluctuante des émotions riches et variées dont leur corps est le lieu (plaisir, excitation, satisfaction…) (Rochat, 2006

). Enfin, le sens du soi animé renvoie à la propension des bébés à animer leur corps, à vivre perceptivement la dynamique fluctuante des émotions riches et variées dont leur corps est le lieu (plaisir, excitation, satisfaction…) (Rochat, 2006 ).

).

). Le sens du soi organisé se définit comme la capacité du bébé à « percevoir son propre corps comme un tout organisé selon une configuration particulière et non comme un ensemble de parties disjointes » (Rochat, 2006

). Le sens du soi organisé se définit comme la capacité du bébé à « percevoir son propre corps comme un tout organisé selon une configuration particulière et non comme un ensemble de parties disjointes » (Rochat, 2006 ), ainsi qu’à articuler des signaux (intermodalités) et à relier le produit de ses perceptions sensorielles (Rochat et Goubet, 2000

), ainsi qu’à articuler des signaux (intermodalités) et à relier le produit de ses perceptions sensorielles (Rochat et Goubet, 2000 ). Le sens du soi agent se réfère à la capacité du bébé à « contrôler son environnement, à se comporter comme un agent dans l’environnement » (Rochat, 1993

). Le sens du soi agent se réfère à la capacité du bébé à « contrôler son environnement, à se comporter comme un agent dans l’environnement » (Rochat, 1993 ) et à « instrumenter son corps en fonction de certaines conséquences perceptives et d’événements préférentiels » (Rochat et Goubet, 2000

) et à « instrumenter son corps en fonction de certaines conséquences perceptives et d’événements préférentiels » (Rochat et Goubet, 2000 ). Le sens du soi situé renvoie à la capacité du bébé à « situer son corps par rapport aux choses qui l’entourent et à percevoir ce qu’il peut ou ne peut pas faire par rapport à elles » (Rochat, 2010

). Le sens du soi situé renvoie à la capacité du bébé à « situer son corps par rapport aux choses qui l’entourent et à percevoir ce qu’il peut ou ne peut pas faire par rapport à elles » (Rochat, 2010 ). Enfin, le sens du soi animé renvoie à la propension des bébés à animer leur corps, à vivre perceptivement la dynamique fluctuante des émotions riches et variées dont leur corps est le lieu (plaisir, excitation, satisfaction…) (Rochat, 2006

). Enfin, le sens du soi animé renvoie à la propension des bébés à animer leur corps, à vivre perceptivement la dynamique fluctuante des émotions riches et variées dont leur corps est le lieu (plaisir, excitation, satisfaction…) (Rochat, 2006 ).

).Le but de ma thèse de doctorat était de mener de premières observations empiriques de la CES chez les enfants présentant un polyhandicap et de répondre aux questions de recherche suivantes : comment la CES se manifeste-t-elle chez les enfants présentant un polyhandicap (Dind, 2018 ) ? Comment se développe-t-elle au fil du temps ? En répondant à ces questions, nous supposions pouvoir réaliser une première vérification empirique des hypothèses du modèle de Saulus.

) ? Comment se développe-t-elle au fil du temps ? En répondant à ces questions, nous supposions pouvoir réaliser une première vérification empirique des hypothèses du modèle de Saulus.

) ? Comment se développe-t-elle au fil du temps ? En répondant à ces questions, nous supposions pouvoir réaliser une première vérification empirique des hypothèses du modèle de Saulus.

) ? Comment se développe-t-elle au fil du temps ? En répondant à ces questions, nous supposions pouvoir réaliser une première vérification empirique des hypothèses du modèle de Saulus.Méthode

Nous avons développé un instrument d’observation directe des indicateurs de CES chez les enfants présentant un polyhandicap, la batterie SAOL-POL (Self-Awareness Observation List- POLyhandicap). C’est un « criterion-based instrument » (Vlaskamp, 2005 ; Vlaskamp et Cuppen-Fonteine, 2007

; Vlaskamp et Cuppen-Fonteine, 2007 ). Ces instruments permettent d’obtenir la description précise des compétences et connaissances de la personne, observées sur la base de critères ou comportements pré-déterminés (Linn et Gronlund, 2000

). Ces instruments permettent d’obtenir la description précise des compétences et connaissances de la personne, observées sur la base de critères ou comportements pré-déterminés (Linn et Gronlund, 2000 ). L’outil est basé sur le modèle de Rochat : il comprend 5 échelles, correspondant à chaque dimension du soi écologique. Pour des informations plus détaillées sur le processus de développement de l’outil, le lecteur pourra se référer à l’étude de Dind et Petitpierre (2022

). L’outil est basé sur le modèle de Rochat : il comprend 5 échelles, correspondant à chaque dimension du soi écologique. Pour des informations plus détaillées sur le processus de développement de l’outil, le lecteur pourra se référer à l’étude de Dind et Petitpierre (2022 ).

).

; Vlaskamp et Cuppen-Fonteine, 2007

; Vlaskamp et Cuppen-Fonteine, 2007 ). Ces instruments permettent d’obtenir la description précise des compétences et connaissances de la personne, observées sur la base de critères ou comportements pré-déterminés (Linn et Gronlund, 2000

). Ces instruments permettent d’obtenir la description précise des compétences et connaissances de la personne, observées sur la base de critères ou comportements pré-déterminés (Linn et Gronlund, 2000 ). L’outil est basé sur le modèle de Rochat : il comprend 5 échelles, correspondant à chaque dimension du soi écologique. Pour des informations plus détaillées sur le processus de développement de l’outil, le lecteur pourra se référer à l’étude de Dind et Petitpierre (2022

). L’outil est basé sur le modèle de Rochat : il comprend 5 échelles, correspondant à chaque dimension du soi écologique. Pour des informations plus détaillées sur le processus de développement de l’outil, le lecteur pourra se référer à l’étude de Dind et Petitpierre (2022 ).

).Étant donné que la variation des contextes est essentielle pour l’observation des personnes présentant un polyhandicap (Vlaskamp, 2005 ; Petitpierre, 2013

; Petitpierre, 2013 ; Maes et coll., 2021

; Maes et coll., 2021 ), la SAOL-POL se compose de deux listes distinctes d’items : 1) la SAOL-IT (« Inducing Tasks », n = 30 items), où l’enfant est confronté à une tâche standardisée induisant une réponse comportementale, administrée par un intervenant formé ; 2) la SAOL-NOS (« Natural Observation Situations », n = 18 items), où le comportement de l’enfant est observé par des membres de l’équipe éducative ou des parents dans le cadre de leur vie quotidienne. Le tableau I

), la SAOL-POL se compose de deux listes distinctes d’items : 1) la SAOL-IT (« Inducing Tasks », n = 30 items), où l’enfant est confronté à une tâche standardisée induisant une réponse comportementale, administrée par un intervenant formé ; 2) la SAOL-NOS (« Natural Observation Situations », n = 18 items), où le comportement de l’enfant est observé par des membres de l’équipe éducative ou des parents dans le cadre de leur vie quotidienne. Le tableau I ci-dessous présente un exemple d’item de la liste SAOL-IT.

ci-dessous présente un exemple d’item de la liste SAOL-IT.

; Petitpierre, 2013

; Petitpierre, 2013 ; Maes et coll., 2021

; Maes et coll., 2021 ), la SAOL-POL se compose de deux listes distinctes d’items : 1) la SAOL-IT (« Inducing Tasks », n = 30 items), où l’enfant est confronté à une tâche standardisée induisant une réponse comportementale, administrée par un intervenant formé ; 2) la SAOL-NOS (« Natural Observation Situations », n = 18 items), où le comportement de l’enfant est observé par des membres de l’équipe éducative ou des parents dans le cadre de leur vie quotidienne. Le tableau I

), la SAOL-POL se compose de deux listes distinctes d’items : 1) la SAOL-IT (« Inducing Tasks », n = 30 items), où l’enfant est confronté à une tâche standardisée induisant une réponse comportementale, administrée par un intervenant formé ; 2) la SAOL-NOS (« Natural Observation Situations », n = 18 items), où le comportement de l’enfant est observé par des membres de l’équipe éducative ou des parents dans le cadre de leur vie quotidienne. Le tableau I ci-dessous présente un exemple d’item de la liste SAOL-IT.

ci-dessous présente un exemple d’item de la liste SAOL-IT.Tableau I Exemple d’item de la liste SAOL-IT (Self-Awareness Observation List – Inducing Tasks) : item 11 « Effet avec une tour en plots »

|

Variable

|

Informations

|

|

Habileté observée

|

Démolition intentionnelle d’une tour

|

|

Position enfant

|

1 ou 4

|

|

Position adulte

|

Assis à côté de l’enfant ou accroupi/à genoux derrière l’enfant

|

|

Objet

|

4-5 plots en bois (qui fassent si possible du bruit quand la tour se casse)

|

|

Tâche

|

1) Construire sur la table/plateau une tour à une distance d’une dizaine de centimètres des mains de l’enfant (soit dans l’axe central, soit de côté, en diagonale). 2) Taper dans les plots de manière démonstrative pour casser la tour. 3) Reconstruire la tour et donner la consigne.

|

|

Consigne à l’enfant

|

« À ton tour, à toi de casser la tour ! »

|

Les réponses comportementales attendues indiquant la maîtrise de l’habileté ont été décrites pour chaque item, ainsi que les réponses indiquant l’émergence et la non-maîtrise de l’habileté. La définition de ces indicateurs comportementaux est particulièrement complexe pour les personnes présentant un polyhandicap ; en raison de leur répertoire comportemental limité, les caractéristiques des réponses clés doivent être définies avec précision (Maes et coll., 2021 ). La figure 3

). La figure 3 présente les cinq catégories d’indicateurs mises en évidence par la littérature scientifique (Logan et coll., 2001

présente les cinq catégories d’indicateurs mises en évidence par la littérature scientifique (Logan et coll., 2001 ; Squillaci-Lanners, 2005

; Squillaci-Lanners, 2005 ; Mechling et Bishop, 2011

; Mechling et Bishop, 2011 ; Neerinckx et Maes, 2016

; Neerinckx et Maes, 2016 ).

).

). La figure 3

). La figure 3 présente les cinq catégories d’indicateurs mises en évidence par la littérature scientifique (Logan et coll., 2001

présente les cinq catégories d’indicateurs mises en évidence par la littérature scientifique (Logan et coll., 2001 ; Squillaci-Lanners, 2005

; Squillaci-Lanners, 2005 ; Mechling et Bishop, 2011

; Mechling et Bishop, 2011 ; Neerinckx et Maes, 2016

; Neerinckx et Maes, 2016 ).

).Toutes les réponses comportementales ont été opérationnalisées selon ces indicateurs, comme illustré ci-dessous (tableau II ) en ce qui concerne l’intentionnalité.

) en ce qui concerne l’intentionnalité.

) en ce qui concerne l’intentionnalité.

) en ce qui concerne l’intentionnalité.Tableau II Opérationnalisation des indicateurs d’intentionnalité

|

Indicateurs d’intentionnalité

|

Opérationnalisation dans la batterie

|

|

Persistance et répétition du comportement

|

Comportement manifesté au moins deux fois sur trois

|

|

Rit/sourit/ferme les yeux/se bouche les oreilles/se raidit avant l’obtention de l’effet

|

|

|

Manifestation d’une satisfaction quand l’effet est obtenu

|

Rit/sourit/se recrute juste après l’obtention de l’effet

|

Un système de cotation en trois points sur une échelle ordinale a été utilisé, en fonction du type de comportement affiché.

La batterie SAOL-POL a été administrée à 18 enfants présentant un polyhandicap, âgés de 7 à 12 ans (M = 9,44 ; SD = 1,88), dans 4 écoles d’enseignement spécialisé, situées dans la région francophone de la Suisse. Afin de recueillir des données non seulement sur les performances à une session donnée, mais aussi sur l’ampleur de la variabilité intra-individuelle (Petitpierre, 2013 ; Maes et coll., 2021

; Maes et coll., 2021 ), la batterie a été administrée à trois reprises. Chaque session a été filmée, ce qui a permis de coter chaque item en visionnant les enregistrements vidéo. Les résultats de l’analyse des qualités psychométriques de l’instrument ont montré que la SAOL-IT est robuste, avec une bonne fidélité inter- et intra-juge, une fidélité test-retest élevée, une fidélité procédurale élevée et une bonne cohérence interne. La cohérence interne de la SAOL-NOS est moins bonne, mais sa fidélité test-retest est élevée. La validité sociale de la SAOL-POL est jugée excellente (Dind et Petitpierre, 2022

), la batterie a été administrée à trois reprises. Chaque session a été filmée, ce qui a permis de coter chaque item en visionnant les enregistrements vidéo. Les résultats de l’analyse des qualités psychométriques de l’instrument ont montré que la SAOL-IT est robuste, avec une bonne fidélité inter- et intra-juge, une fidélité test-retest élevée, une fidélité procédurale élevée et une bonne cohérence interne. La cohérence interne de la SAOL-NOS est moins bonne, mais sa fidélité test-retest est élevée. La validité sociale de la SAOL-POL est jugée excellente (Dind et Petitpierre, 2022 ). En raison des qualités psychométriques plus faibles de l’échelle SAOL-NOS, seuls les scores de l’échelle SAOL-IT ont été utilisés dans les analyses. Les scores de la SAOL-NOS ont été utilisés comme source d’informations qualitatives supplémentaires.

). En raison des qualités psychométriques plus faibles de l’échelle SAOL-NOS, seuls les scores de l’échelle SAOL-IT ont été utilisés dans les analyses. Les scores de la SAOL-NOS ont été utilisés comme source d’informations qualitatives supplémentaires.

; Maes et coll., 2021

; Maes et coll., 2021 ), la batterie a été administrée à trois reprises. Chaque session a été filmée, ce qui a permis de coter chaque item en visionnant les enregistrements vidéo. Les résultats de l’analyse des qualités psychométriques de l’instrument ont montré que la SAOL-IT est robuste, avec une bonne fidélité inter- et intra-juge, une fidélité test-retest élevée, une fidélité procédurale élevée et une bonne cohérence interne. La cohérence interne de la SAOL-NOS est moins bonne, mais sa fidélité test-retest est élevée. La validité sociale de la SAOL-POL est jugée excellente (Dind et Petitpierre, 2022

), la batterie a été administrée à trois reprises. Chaque session a été filmée, ce qui a permis de coter chaque item en visionnant les enregistrements vidéo. Les résultats de l’analyse des qualités psychométriques de l’instrument ont montré que la SAOL-IT est robuste, avec une bonne fidélité inter- et intra-juge, une fidélité test-retest élevée, une fidélité procédurale élevée et une bonne cohérence interne. La cohérence interne de la SAOL-NOS est moins bonne, mais sa fidélité test-retest est élevée. La validité sociale de la SAOL-POL est jugée excellente (Dind et Petitpierre, 2022 ). En raison des qualités psychométriques plus faibles de l’échelle SAOL-NOS, seuls les scores de l’échelle SAOL-IT ont été utilisés dans les analyses. Les scores de la SAOL-NOS ont été utilisés comme source d’informations qualitatives supplémentaires.

). En raison des qualités psychométriques plus faibles de l’échelle SAOL-NOS, seuls les scores de l’échelle SAOL-IT ont été utilisés dans les analyses. Les scores de la SAOL-NOS ont été utilisés comme source d’informations qualitatives supplémentaires.Résultats de la recherche (Dind, 2018 et 2020

et 2020 )

)

Nous avons effectué des analyses de cluster et des analyses statistiques descriptives sur les scores de l’ensemble de l’échantillon. L’analyse de cluster est une méthode qui vise à classer un échantillon de sujets sur la base de variables décrivant les caractéristiques clés du phénomène observé en différents groupes, de sorte que les sujets similaires soient placés dans le même groupe (Cornish, 2007 ; Mooi et Sarstedt, 2011

; Mooi et Sarstedt, 2011 ; Cross, 2013

; Cross, 2013 ). Les principaux résultats sont présentés ci-dessous.

). Les principaux résultats sont présentés ci-dessous.

; Mooi et Sarstedt, 2011

; Mooi et Sarstedt, 2011 ; Cross, 2013

; Cross, 2013 ). Les principaux résultats sont présentés ci-dessous.

). Les principaux résultats sont présentés ci-dessous.Manifestations des indicateurs de conscience écologique de soi

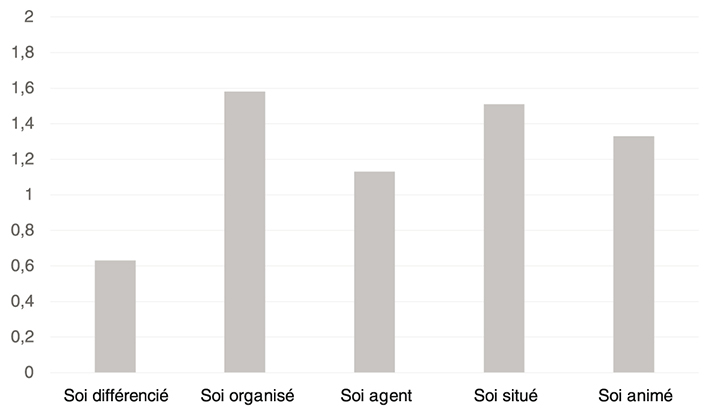

Une comparaison du score moyen de l’ensemble de l’échantillon a montré que les indicateurs de conscience écologique de soi ont été manifestés, mais pas dans la même proportion, selon la dimension du soi écologique (scores de chaque échelle de la batterie) concernée. Comme le montre la figure 4 , c’est dans la dimension du soi organisé qu’ont été manifestées le plus d’habiletés, et dans celle du soi différencié le moins.

, c’est dans la dimension du soi organisé qu’ont été manifestées le plus d’habiletés, et dans celle du soi différencié le moins.

, c’est dans la dimension du soi organisé qu’ont été manifestées le plus d’habiletés, et dans celle du soi différencié le moins.

, c’est dans la dimension du soi organisé qu’ont été manifestées le plus d’habiletés, et dans celle du soi différencié le moins. | Figure Figure 4 Scores moyens de l’ensemble de l’échantillon pour chacune des 5 échelles de la batterie SAOL-POL (liste SAOL-IT) |

Différentes formes d’activités de conscience

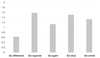

L’analyse de cluster a permis de différencier 2 groupes et un participant, en fonction de leurs scores moyens à chaque échelle, des scores les plus faibles (participant 1) aux scores les plus élevés (groupe 3), comme le montre la figure 5 .

.

.

.Les participants du groupe 3 (n = 10) ont manifesté des comportements indiquant majoritairement la maîtrise des habiletés dans le soi organisé et le soi situé, et une émergence des habiletés dans le soi différencié, agent et animé ; ceux du groupe 2 (n = 7) ont manifesté des comportements indiquant surtout l’émergence des habiletés dans le soi organisé et situé, mais la non-maîtrise des habiletés dans les trois autres dimensions. Alors que chez le participant 1, les comportements indiquaient essentiellement la non-maîtrise des habiletés dans toutes les dimensions du soi écologique. En analysant les caractéristiques des enfants de chacun des groupes, nous avons constaté qu’elles correspondent aux profils psycho-développementaux du polyhandicap décrits par Saulus (Saulus, 2008 et 2017

et 2017 ), c’est-à-dire que les enfants du groupe 3 présentaient un profil III, ceux du groupe 2 un profil II et le participant 1 un profil I. Nous faisons l’hypothèse que les comportements manifestés dans les deux groupes et par le participant 1 sont indicateurs des différents régimes d’activité de conscience décrits dans le modèle de Saulus. Le participant I aurait manifesté des indicateurs d’un régime d’activité de conscience élémentaire (régime I), ceux du groupe 2 de proto-conscience de soi (régime II), et ceux du groupe 3, de conscience de soi réflexive inaboutie (régime III).

), c’est-à-dire que les enfants du groupe 3 présentaient un profil III, ceux du groupe 2 un profil II et le participant 1 un profil I. Nous faisons l’hypothèse que les comportements manifestés dans les deux groupes et par le participant 1 sont indicateurs des différents régimes d’activité de conscience décrits dans le modèle de Saulus. Le participant I aurait manifesté des indicateurs d’un régime d’activité de conscience élémentaire (régime I), ceux du groupe 2 de proto-conscience de soi (régime II), et ceux du groupe 3, de conscience de soi réflexive inaboutie (régime III).

et 2017

et 2017 ), c’est-à-dire que les enfants du groupe 3 présentaient un profil III, ceux du groupe 2 un profil II et le participant 1 un profil I. Nous faisons l’hypothèse que les comportements manifestés dans les deux groupes et par le participant 1 sont indicateurs des différents régimes d’activité de conscience décrits dans le modèle de Saulus. Le participant I aurait manifesté des indicateurs d’un régime d’activité de conscience élémentaire (régime I), ceux du groupe 2 de proto-conscience de soi (régime II), et ceux du groupe 3, de conscience de soi réflexive inaboutie (régime III).

), c’est-à-dire que les enfants du groupe 3 présentaient un profil III, ceux du groupe 2 un profil II et le participant 1 un profil I. Nous faisons l’hypothèse que les comportements manifestés dans les deux groupes et par le participant 1 sont indicateurs des différents régimes d’activité de conscience décrits dans le modèle de Saulus. Le participant I aurait manifesté des indicateurs d’un régime d’activité de conscience élémentaire (régime I), ceux du groupe 2 de proto-conscience de soi (régime II), et ceux du groupe 3, de conscience de soi réflexive inaboutie (régime III).Séquence développementale de la conscience écologique de soi chez les enfants présentant un polyhandicap

Sur la base de nos résultats, nous émettons l’hypothèse que dans la séquence de développement du soi écologique chez les enfants présentant un polyhandicap, l’organisation de l’information sensorielle (c’est-à-dire les dimensions du soi organisé et du soi situé) interviendrait en premier, permettant l’émergence des habiletés plus complexes d’agentivité, de différenciation de soi et des comportements d’auto-exploration (figure 6 ).

).

).

). | Figure Figure 6 Séquence d’acquisition des dimensions du soi écologique selon les régimes d’activité de conscience |

Évolution des activités de conscience au cours de la vie

Pour vérifier l’hypothèse de Saulus selon laquelle une personne présentant un polyhandicap est susceptible de progresser ou de régresser d’une forme d’activité de conscience à une autre au cours de sa vie, nous avons mené une étude longitudinale sur un petit nombre de participants. Nous avons administré la liste SAOL-IT à 5 participants, 5 ans après le premier temps de mesure. Sur ces 5 participants, 3 avaient progressé vers la forme suivante d’activité de conscience. Les deux autres sont restés sur la même forme.

Conclusion

Que retenir ?

• Des manifestations de conscience écologique de soi sont identifiables chez les enfants présentant un polyhandicap.

• Des indicateurs d’activités de conscience plus rudimentaires sont démontrés chez certains enfants présentant un polyhandicap.

• Il y a une correspondance entre le régime d’activité de conscience manifesté et le profil psycho-développemental de l’enfant.

• Les habiletés du soi organisé et du soi situé semblent être des conditions préalables à l’émergence d’habiletés en matière de soi agent, animé et différencié.

• Tout au long de sa vie, la personne présentant un polyhandicap est susceptible de passer d’une forme d’activité de conscience à une autre (dans le sens de la progression ou régression).

Perspectives pédagogiques

Le développement de la conscience de soi joue un rôle clé dans le développement cognitif et social du petit-enfant. Un premier niveau de conscience de soi, la conscience de soi primaire, est basé sur les perceptions, les interactions du bébé avec son corps, son environnement physique et social. La conscience de soi primaire permet l’acquisition ultérieure d’une forme de conscience de soi conceptuelle et réflexive, la conscience de soi supérieure. Chez les personnes présentant un polyhandicap, le développement de la conscience de soi primaire est entravé par les déficiences multiples et profondes qui caractérisent le polyhandicap. Nos résultats de recherche ont démontré la manifestation d’indicateurs de conscience écologique de soi chez des enfants présentant un polyhandicap, mais pas chez tous ; certains ont manifesté des régimes d’activité de conscience plus rudimentaires.

Ces éléments nous amènent à postuler que les activités de conscience des apprenants présentant un polyhandicap devraient faire l’objet d’observations cliniques et d’évaluations régulières. L’instrument SAOL-POL peut être utilisé à cette double fin – à condition, pour les évaluations, qu’un bilan avec cotation soit réalisé par une personne certifiée. À partir de ces observations ou évaluations, des objectifs d’apprentissage portant le développement des activités de conscience devraient être formulés dans le projet éducatif individualisé de chaque apprenant. Des interventions ajustées à la zone proximale de développement de chacun devraient ensuite être proposées afin d’enseigner des habiletés en lien avec la conscience écologique de soi (des pistes concrètes sont proposées dans l’ouvrage de Dind, 2020 ). C’est une condition essentielle pour permettre à tout apprenant présentant un polyhandicap de progresser dans ce que Georges Saulus appelle si justement son « éprouvé d’existence ».

). C’est une condition essentielle pour permettre à tout apprenant présentant un polyhandicap de progresser dans ce que Georges Saulus appelle si justement son « éprouvé d’existence ».

). C’est une condition essentielle pour permettre à tout apprenant présentant un polyhandicap de progresser dans ce que Georges Saulus appelle si justement son « éprouvé d’existence ».

). C’est une condition essentielle pour permettre à tout apprenant présentant un polyhandicap de progresser dans ce que Georges Saulus appelle si justement son « éprouvé d’existence ».Références

[1] Battacchi MW. Conscience de soi et connaissance de soi dans l’ontogenèse.

Enfance. 1996;

49:156- 64

[2] Bermúdez JL. The paradox of self-consciousness.

Representation and Mind series. Cambridge:Londres:MIT Press;

1998;

338 pp.

[3] Blanke O, Metzinger T. Full-body illusions and minimal phenomenal selfhood.

Trends Cogn Sci. 2009;

13:7- 13

[4] Bloch H. Premiers pas, premiers gestes : Le jeune enfant et le monde.

Paris:Éditions Odile Jacob;

2000.

208 pp.

[5] Butterworth G. An ecological perspective on the self and its development.

Exploring the Self : Philosophical and psychopathological perspectives on self-experience. 2000;

23: 19p.

[6] Butterworth G. The self as an object of consciousness in infancy.

In: In : Rochat P, ed, editors.

The self in infancy : Theory and research.

Advances in psychology. New York:North Holland;

1995;

[7]Cornish. Statistics : Cluster analysis. Mathematics Learning Support Centre, Loughborough University.

2007;

[http://www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/clusteranalysis.pdf].

[8] Cross CL. Statistical and Methodological Considerations When Using Cluster Analysis in Neuropsychological Research.

Cluster Analysis in Neuropsychological Research. 2013;

25:13- 35

[9] Damasio AR. Le sentiment même de soi : Corps, émotions, conscience.

Sciences. Paris:Éditions Odile Jacob;

1999;

384 pp.

[10] Dind J, Petitpierre G. Development and preliminary validation of the Self-Awareness Situation-Based Observation Lists for children with Profound Intellectual and Multiple Disabilities.

Res Dev Disabil. 2022;

121: 104153p.

[11] Dind J. La conscience de soi au prisme du polyhandicap : Mieux la connaître, l’observer et stimuler son développement.

Guibiasco: Suisse.

Edizioni Fondazione ARES;

2020;

183 pp.

[12] Dind J. Les manifestations de la conscience de soi chez l’enfant polyhandicapé.

Thèse de Doctorat. Université de Fribourg;

2018;

[13] Duff CK, Flattery JJ. Developing mirror self awareness in students with autism spectrum disorder.

J Autism Dev Disord. 2014;

44:1027- 38

[14] Gallagher I. Philosophical conceptions of the self : implications for cognitive science.

Trends Cogn Sci. 2000;

4:14- 21

[15]Gouvernement du Québec. Programme éducatif destiné aux élèves ayant une déficience intellectuelle profonde.

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;

2011;

69 pp. consulté le 20/09/23.

[16] Hobson PR, Chidambi G, Lee A, et coll . Foundations for self-awareness : An exploration through autism.

Monographs of the Society for Research in Child Development. 2006;

71:vii- 166

[17] Kircher T, David AS. Self-consciousness : an integrative approach from philosophy, psychopathology and the neurosciences.

In: In : Kircher T, David A, eds, editors.

The Self in Neuroscience and Psychiatry.

Cambridge University Press;

2003;

p. 44574

[18] Lécuyer R, Pêcheux M-G, Streri A. Le développement cognitif du nourrisson – Tome 1.

Fac. Psychologie. Paris:Nathan;

1994;

256 pp.

[19] Legerstee M. Mental and bodily awareness in infancy.

In: In : Shear J, Gallagher S, eds, editors.

Models of the Self.

Imprint Academic;

1999;

21330

[20] Legrain L, Cleeremans A, Destrebecqz A. Distinguishing three levels in explicit self-awareness.

Conscious Cogn. 2011;

20:578- 85

[21] Linn RL, Gronlund NE. Measurement and assessment in teaching.

Upper Saddle River N.J:Prentice Hall;

2000;

XVI574

[22] Logan KR, Jacobs HA, Gast DL, et coll . Preferences and reinforcers for students with profound multiple disabilities : Can we identify them.

J Dev Phys Disabil. 2001;

13:97- 122

[23] Lyons V, Fitzgerald M. Atypical Sense of Self in Autism Spectrum Disorders : A Neuro- Cognitive Perspective.

In: In : Fitzgerald M, ed, editors.

Recent Advances in Autism Spectrum Disorders – Volume I.

InTech;

2013;

[24] Maes B, Nijs S, Vandesande S, et coll . Looking back, looking forward : Methodological challenges and future directions in research on persons with profound intellectual and multiple disabilities.

J Appl Res Intellect Disabil. 2021;

34:250- 62

[25] Mechling LC, Bishop VA. Assessment of Computer-Based Preferences of Students with Profound Multiple Disabilities.

Journal of Special Education. 2011;

45:15- 27

[26] Merker B. Consciousness without a cerebral cortex : a challenge for neuroscience and medicine.

Behav Brain Sci.

2007;

30:6381discussion 81134

[27] Mooi EA, Sarstedt M. A Concise Guide to Market Research : The Process, Data, and Methods Using IBM SPSS Statistics.

Heidelberg:Springer;

2011.

308 pp.

[28] Morin A. Levels of consciousness and self-awareness : A comparison and integration of various neurocognitive views.

Conscious Cogn. 2006;

15:358- 71

[29] Neerinckx H, Maes B. Joint attention behaviours in people with profound intellectual and multiple disabilities : the influence of the context.

J Appl Res Intellect Disabil. 2016;

29:574- 84

[30] Neisser U. The roots of self-knowledge : perceiving self, it, and thou.

Ann N Y Acad Sci. 1997;

818:18- 33

[31] Neisser U. Criteria for an Ecological Self.

In: In : Rochat P, ed, editors.

The self in infancy : Theory and research.

Advances in psychology. New York:North Holland;

1995;

1734

[32] Newen A, Vogeley K. Self-representation : searching for a neural signature of self-consciousness.

Conscious Cogn. 2003;

12:529- 43

[33] Petitpierre G. Mallette socio-pédagogique pour l’accompagnement des personnes adultes avec un polyhandicap ou une déficience intellectuelle sévère.

Lausanne:Fribourg:Fondation Eben-Hézer;

Université de Fribourg;

Genève:Université de Genève;

2014;

91 pp.

[34] Petitpierre G. Chapitre 3. Cognition, émotions, sensations, mouvements.

In: In : Scelles R, Petitpierre G, eds, editors.

Polyhandicap : processus d’évaluation cognitive : Outils, théories et pratiques.

Santé Social. Paris:Dunod;

2013;

5374

[35] Rochat P. Clinical pointers from developing self-awareness.

Dev Med Child Neurol. 2021;

63:382- 6

[36] Rochat P. Primordial sense of embodied self-unity.

In: In : Slaughter V, Brownell CA, eds, editors.

Early development of body representations.

Cambridge Studies in Cognitive and Perceptual Development. Cambridge, New York. Cambridge University Press;

2011;

p. 13

[37] Rochat P. Sens de soi et sens de l’Autre au début de la vie.

In: In : Berthoz A, Andrieu B, eds, editors.

Le corps en acte : Centenaire Maurice Merleau-Ponty (1908-2008).

Collection Épistémologie du corps. Nancy:Presses universitaires de Nancy;

2010;

5967

[38] Rochat P. Others in Mind : Social Origins of Self-Consciousness.

Cambridge University Press;

2009.

[40] Rochat P. Five levels of self-awareness as they unfold early in life.

Conscious Cogn. 2003;

12:717- 31

[41] Rochat P, Goubet N. Connaissance implicite du corps au début de la vie.

Enfance. 2000;

53:275- 85

[43] Saulus G. Chapitre 10. L’activité de conscience chez les personnes polyhandicapées. Texte suivi de « Les profils psychodéveloppementaux de polyhandicap » et de « Les modalités et régimes d’éprouvé d’existence dans le polyhandicap ».

In: In : Camberlein P, Ponsot G, eds, editors.

La personne polyhandicapée : La connaître, l’accompagner, la soigner.

Paris:Dunod;

2017;

22347

[44] Saulus G. Modèle structural du polyhandicap, ou : comment le polyhandicap vient-il aux enfants.

La psychiatrie de l’enfant. 2008;

51:153- 91

[45] Shewmon A, Holmes G. Consciousness in congenitally decorticate children : developmental vegetative state as self-fulfilling prophecy.

Develop Med Child Neurol. 1999;

41:364- 74

[46]South Lanarkshire Council. The South Lanarkshire Framework for supporting pupils with severe and profound learning needs.

South Lanarkshire Council;

2015.

86 pp.

[47] Squillaci-Lanners M. Polyhandicap : Le défi pédagogique.

Lucerne:Edition SZH-CSPS;

2005.

191 pp.

[48] Trevarthen C, Aitken KJ. Intersubjectivité chez le nourrisson : recherche, théorie et application clinique.

Devenir. 2003;

15:309- 428

[49] Vlaskamp C, Cuppen-Fonteine H. Reliability of assessing the sensory perception of children with profound intellectual and multiple disabilities : a case study.

Child Care Health Dev. 2007;

33:547- 51

[50] Vlaskamp C. Assessing people with profound intellectual and multiple disabilities.

Assessing adults with intellectual disability : A service providers’ guide. 2005;

152- 63

[51] Vogeley K, Gallagher S. Self in the Brain.

In: In : Gallagher S, ed, editors.

The Oxford handbook of the self.

Oxford:New York, NY:Oxford University Press;

2011;

11136

[53] Zelazo PD. Towards a characterization of minimal consciousness.

New Ideas Psychol. 1996;

14:63- 80