Consommations et mésusages : données épidémiologiques

2012

1-

Consommation en Europe : position de la France

Différentes sources d’information disponibles sur l’utilisation et la consommation de médicaments psychotropes, comparant la France à d’autres pays européens ont été examinées. Parmi ces sources, certaines fournissent des données d’utilisation globale, ciblant des catégories de médicaments du système nerveux central, avec un potentiel d’abus avéré ou non.

Parmi les sources institutionnelles de données figurent au premier rang les informations recueillies à l’échelle internationale par l’Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS) à partir des statistiques fournies par les gouvernements sur la production et le commerce.

D’autres sources institutionnelles disposent de données de vente, de prescription ou de remboursement, dont la disponibilité, le niveau de précision, la périodicité sont extrêmement variables. Ces données qui reflètent la consommation globale au niveau de la population générale, ne permettent pas toujours d’identifier la part de mésusage et/ou d’abus.

Les autres sources d’information correspondent à des études observationnelles le plus souvent transversales et répétées dans le temps. Elles renseignent sur la prévalence de consommation de médicaments, soit dans des échantillons de population générale, soit dans des populations ciblées (adolescents), soit encore dans des échantillons de sujets caractérisés par une symptomatologie particulière (sujets présentant des troubles anxieux et/ou dépressifs, patients algiques).

Données institutionnelles de type « études d’utilisation de médicaments » 1

La définition proposée par l’OMS pour les études d’utilisation des médicaments est la suivante : «

Drug utilization research was defined by WHO in 1977 as “the marketing, distribution, prescription, and use of drugs in a society, with special emphasis on the resulting medical, social and economic consequences” » (WHO, 2003

).

Le suivi des consommations médicamenteuses intéresse de nombreux intervenants : les décideurs de politiques de santé, les industries pharmaceutiques, les professionnels de santé, les économistes, les sociologues, ainsi que les consommateurs. Différentes sources institutionnelles fournissent des données sur l’utilisation de médicaments psychotropes, le terme « utilisation » faisant référence aux données de vente, de remboursement, voire de production ; ces données ne permettent donc pas d’apprécier directement les niveaux réels de consommation.

Principaux repères européens ou internationaux

La comparaison de l’utilisation de médicaments, dans le temps ou l’espace, nécessite de disposer d’une unité de mesure applicable aux différentes méthodes de recueil de données permettant la description la plus précise possible des utilisations. Du fait de la multiplicité des parties prenantes dans ce champ, différentes unités de mesure ont été proposées (unités monétaires, poids de substances, unités de traitement...). Par ailleurs, les médicaments sont regroupés selon des classifications standardisées pour faciliter les comparaisons.

Classifications des médicaments

Plusieurs classifications des médicaments ont été proposées. Aujourd’hui, deux classifications sont reconnues et largement utilisées pour les comparaisons internationales : la classification ATC (

Anatomical Therapeutic Chemical) (tableau 1.I

), couplée au concept de DDJ (dose définie journalière, ou DDD pour

Defined Daily Dose) et la classification EphMRA (

European Pharmaceutical Marketing Research Association), développée par l’industrie pharmaceutique dans le cadre de ses études de marché.

Le système ATC/DDJ a vu le jour au début des années 1970 dans les pays nordiques. Les premières publications utilisant ce système paraissent en 1976, à la suite des travaux du groupe de recherche sur l’utilisation des médicaments (

Drug Utilization Research Group, DURG) (Bergman, 2006

). L’Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît en 1996 la nécessité de développer son utilisation en tant qu’outil standardisé international avec la création à Genève d’un groupe de travail international pour la « Méthodologie et les Statistiques du Médicament » (

Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) représentant les 6 régions de l’OMS

2

. Constitué de douze experts spécialisés en pharmacologie clinique, en évaluation et régulation du médicament, en statistiques, en médecine, ce groupe évalue régulièrement les modifications nécessaires à apporter à la classification et à la définition des doses standardisées, en fonction de l’apparition de nouveaux médicaments ou de nouvelles indications.

Tableau 1.I Classification anatomique, thérapeutique et chimique (ATC) des médicaments psychotropes et stupéfiants ayant un potentiel de mésusage, d’abus ou de pharmacodépendance

|

Niveau I

|

Libellé

|

Niveau II

|

Libellé

|

|

A

|

Voies digestives et métabolisme

|

A08

|

Médicaments de l’obésité à l’exclusion des produits diététiques

|

| | |

A08AA

|

Agents d’action centrale : amphétamines

|

|

N

|

Système nerveux

|

N01

|

Anesthésiques généraux

|

| | |

N01A

|

Anesthésiques généraux

|

| | |

N02

|

Analgésiques

|

| | |

N02A

|

Analgésiques opiacés

|

| | |

N03

|

Antiépileptiques

|

| | |

N03A

|

Antiépileptiques

|

| | |

N03AA

|

Barbituriques et dérivés

|

| | |

N03AE

|

Benzodiazépines et dérivés

|

| | |

N03AX

|

Autres antiépileptiques

|

| | |

N04

|

Antiparkinsoniens

|

| | |

N04A

|

Anticholinergiques

|

| | |

N05

|

Psycholeptiques

|

| | |

N05A

|

Antipsychotiques

|

| | |

N05B

|

Anxiolytiques

|

| | |

N05C

|

Hypnotiques et sédatifs

|

| | |

N06

|

Psychoanaleptiques

|

| | |

N06A

|

Antidépresseurs

|

| | |

N06B

|

Psychostimulants, médicaments du TDAH

|

| | |

N07

|

Autres médicaments du système nerveux

|

| | |

N07B

|

Médicaments utilisés dans les troubles addictifs

|

|

R

|

Système respiratoire

|

R01

|

Décongestionnants

|

| | |

R01A

|

Sympathomimétiques par voie nasale

|

| | |

R05

|

Médicaments de la toux

|

| | |

R05DA

|

Opiacés antitussifs

|

Le comité de l’EphMRA a développé et modifié sa classification en fonction de l’évolution des marchés pharmaceutiques et, en liaison avec l’OMS, de façon à permettre aux deux classifications de converger. Aussi, ne seront présentés ici que les grands principes de la classification ATC, utilisée par les institutions publiques. Dans celle-ci, les médicaments sont divisés selon l’organe ou le système sur lequel ils agissent et selon leurs propriétés chimiques, pharmacologiques et thérapeutiques. Cette classification est hiérarchisée en cinq niveaux : le premier niveau correspond au système ou organe ciblé par le médicament (représenté par une lettre), le deuxième au groupe pharmacologique ou thérapeutique, les troisième et quatrième à des sous-groupes chimiques, thérapeutiques ou anatomiques, et le cinquième à la substance active elle-même. Dans la classification ATC

3

, on retrouve la classification des psychotropes de Delay et Deniker proposant une classification des « drogues » incluant des médicaments ou des substances illicites, en trois grands groupes selon leur activité au niveau du système nerveux central (psycholeptiques, psychoanaleptiques et psychodysleptiques). Les médicaments psychotropes sont ainsi répertoriés au premier niveau de la classification ATC dans la classe N correspondant au système nerveux, puis se déclinent dans les différentes classes thérapeutiques (tableau 1.I

), selon leurs indications thérapeutiques principales.

Dans le cadre de cette expertise, sont également inclus d’autres médicaments, non rattachés à la classe N de la classification ATC, mais ayant des propriétés pharmacologiques leur conférant un potentiel d’abus et de pharmacodépendance, et appartenant à d’autres classes thérapeutiques (tableau 1.I

).

Indicateurs de l’utilisation de médicaments

Les études en Europe sur l’utilisation des médicaments en population datent de la fin des années 1960. Les indicateurs les plus souvent choisis étaient les unités de ventes, celles-ci restent encore largement utilisées aujourd’hui. Cette information s’avère en effet facilement disponible auprès des industriels du médicament ou des pharmacies. Les données s’expriment en valeur absolue (unité financière) ou en valeur relative : par exemple la part d’un budget consacré aux médicaments (pourcentage). Cependant, les variations du prix d’un médicament d’un pays à l’autre ainsi que la part croissante des génériques rendent difficiles l’interprétation de ces données et une comparaison internationale correcte.

Afin de pallier les inconvénients liés aux unités de mesure économiques, des unités de mesures quantitatives ont été proposées. On peut citer la masse de principe actif, la dose équipotentielle (en standardisant pour une même classe thérapeutique une quantité d’effet, utilisée par exemple pour les analgésiques opiacés, équivalent en dose équi-analgésique). On retrouve également le nombre de conditionnements ou d’unités vendues comme unité de mesure quantitative aisée à obtenir. Les données de ventes fournies par IMS-Health

4

IMS-Health : Intercontinental Marketing Service–Health, spécialiste mondial des études et du conseil pour les industries du médicament et les acteurs de la santé.

sont généralement présentées sous cette forme

5

L’« unité standard » de l’IMS Health désigne la plus petite quantité possible (portion/dose) de médicament pouvant être absorbée ou appliquée. Pour les formes solides (comprimés et gélules par exemple), il s’agit donc du nombre de comprimés ou de gélules, pour les formes liquides comme les gouttes ophtalmiques ou le sirop, de la quantité en millilitres (par exemple, 1 ml ou 5 ml), et pour les formes semi-liquides comme les pommades ou les crèmes, de la quantité en grammes (par exemple, 1 g).

(unité standard US). Cette valeur reste difficile à utiliser pour les comparaisons, en raison de l’existence de différents dosages de principe actif par unité, ou de la différence de formes galéniques.

Pour toute comparaison dans le temps et/ou l’espace de l’utilisation des médicaments à l’échelle d’une population, l’OMS recommande d’utiliser la dose définie journalière (DDJ). Cette DDJ (ou DDD) correspond à la posologie journalière théorique (exprimée le plus souvent en gramme) d’une substance médicamenteuse utilisée dans son indication principale pour un adulte de 70 kg. Les formes pédiatriques sont soumises aux mêmes DDJ que les formes adultes. Il s’agit d’une dose théorique, s’approchant mais ne reflétant pas nécessairement la dose recommandée ou la dose prescrite. Sa valeur est fixée par le

Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology de l’OMS à Oslo lors de l’entrée de toute nouvelle substance dans la classification ATC. L’indication principale correspond donc à celle définie pour la classification ATC. Les DDJ sont systématiquement revues trois ans après l’introduction de la substance dans la classification ATC par le groupe de travail de l’OMS de Genève. Le groupe n’effectue aucune modification dans les cinq années suivantes. Ensuite, il peut proposer une modification en fonction des demandes des utilisateurs du système ATC/DDJ. La DDJ se définit donc comme un paramètre de quantité, à rapporter à un dénominateur pour obtenir un indicateur de consommation standardisé. En population générale, on rapporte le plus souvent le nombre de DDJ à 1 000 habitants/jour (DDD/1 000

inhabitants/day – DID). Certains auteurs ont montré que cet indicateur pouvait donner une idée de la prévalence d’un phénomène sanitaire particulier, considérant le médicament comme un traceur. Cette approche est très largement utilisée par exemple pour estimer la prévalence du diabète en France. Elle sert également de référence pour l’analyse de la prescription inappropriée des antibiotiques, et elle a été utilisée plus récemment pour comparer des consommations chroniques d’antalgiques dans des populations de patients atteints de maladies chroniques invalidantes (Brefel-Courbon et coll., 2009

).

Rapports annuels de l’OICS

Parmi les données institutionnelles les plus systématiques, les rapports annuels de l’OICS sur les stupéfiants et les psychotropes permettent de suivre l’évolution des niveaux d’utilisation par pays. Ces données sont présentées en s-DDD

6

L’OICS utilise le terme « doses quotidiennes déterminées à des fins statistiques (s-DDD) » depuis 2008, en remplacement du terme « doses quotidiennes déterminées » utilisé précédemment. La s-DDD est une unité de mesure technique relativement arbitraire, utilisée aux fins de l’analyse statistique et non une recommandation posologique. Les s-DDD indiquées sont considérées comme approximatives et sujettes à modification. Pour le regroupement des substances, l’OICS se fonde, dans la mesure du possible, sur le système de classification ATC recommandé par l’OMS pour les études sur l’utilisation des médicaments.

(en français, s-DDJ), unité adaptée à partir des définitions de la DDD (en français, DDJ) par l’OMS. Ces données quantitatives standardisées sont rapportées à un dénominateur plus large, c’est-à-dire au million d’habitants pour les stupéfiants (elles sont exprimées par millier d’habitants pour les psychotropes). Elles concernent le champ des stupéfiants (qu’il s’agisse de substances ayant un statut de médicament ou non) et les psychotropes (stimulants, sédatifs-hypnotiques, anxiolytiques et antiépileptiques). Dans le dernier rapport publié en 2010, sur l’utilisation pour la période 2007-2009, l’OICS a inclus la buprénorphine dans les stupéfiants (OICS, 2010a

). Ces données correspondent aux informations transmises par les gouvernements, et sont le plus souvent déterminées à partir de la différence entre la quantité produite ou importée du principe actif et celle exportée. Par ailleurs, pour pallier l’impact des fluctuations d’une année à l’autre de la fabrication et du commerce sur l’utilisation annuelle calculée, l’OICS présente dans ses rapports la moyenne correspondant à la période des 3 dernières années (OICS, 2008

). Dans les pays qui ne fabriquent pas ou n’exportent pas de substances psychotropes, les quantités importées signalées sont considérées comme étant destinées à la consommation. Pour les pays fabricants et exportateurs de substances psychotropes, les quantités annuelles moyennes fabriquées sont ajoutées aux quantités annuelles moyennes importées ; les exportations annuelles moyennes et les quantités de substances psychotropes servant à la transformation en d’autres substances psychotropes ou non psychotropes sont déduites.

L’interprétation de la comparaison est parfois difficile du fait qu’il s’agit de données agrégées, et que les renseignements sur la fabrication et le commerce fournis par les États peuvent être incomplets ou ne pas porter sur toutes les substances. De plus, lorsque les données d’utilisation sont globalisées (en particulier pour l’analyse des psychotropes), on ne sait pas toujours précisément quels sont les médicaments disponibles dans certains pays (notamment en médecine ambulatoire) pour pouvoir interpréter correctement des niveaux différents d’utilisation.

Niveaux d’utilisation globale de médicaments psychotropes et opiacés

Exploitation des rapports de l’OICS : médicaments psychotropes

Les rapports les plus récents de l’OICS permettent de comparer les niveaux d’utilisation des psychotropes (OICS, 2010b

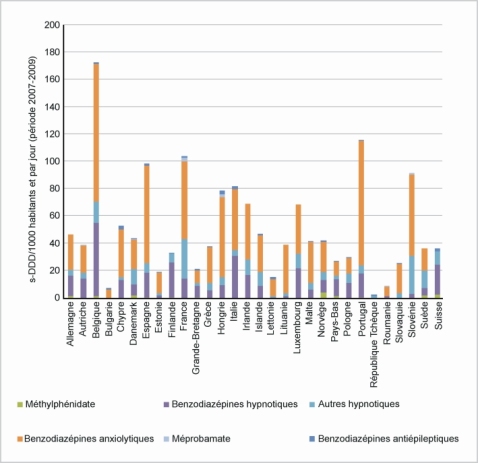

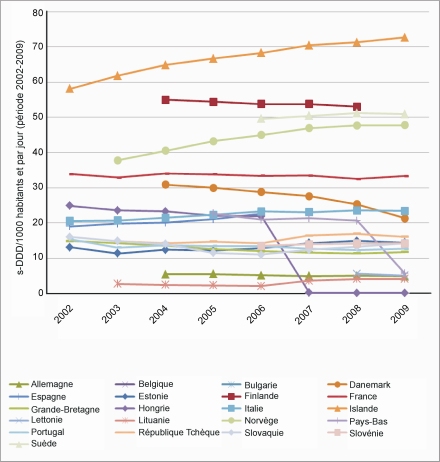

). La figure 1.1

présente les niveaux pour les 27 pays de l’Union Européenne, la Norvège, l’Islande et la Suisse.

Ces éléments ne permettent pas une comparaison globale du niveau d’utilisation de l’ensemble des psychotropes mais ciblent certains d’entre eux comme les anxiolytiques et les hypnotiques de façon agrégée, les benzodiazépines (anxiolytiques, hypnotiques, antiépileptiques), le méthylphénidate et le méprobamate.

La France apparaît parmi les pays avec le niveau le plus élevé pour les benzodiazépines anxiolytiques, avec 57,0 s-DDJ/1 000 habitants/jour, en 4e position après la Belgique (101,2 s-DDJ/1 000 habitants/jour), le Portugal, et l’Espagne. La France est en 2e position après la Belgique (69,6 s-DDJ/1 000 habitants/jour) pour les hypnotiques en général (benzodiazépines et autres), avec un niveau de consommation estimé à 43,7 s-DDJ/1 000 habitants/jour. Notons que parmi les anxiolytiques, figure le méprobamate avec une utilisation erratique en Europe, en dehors de la France avec le niveau le plus élevé en Europe (et dans le monde) avec 2,6 s-DDJ/1 000 habitants/jour, suivi par la Hongrie (1,95 s-DDJ/1 000 habitants/jour), puis la Slovénie (0,6 s-DDJ/1 000 habitants/jour). Les données de l’OICS montrent également une utilisation peu importante du méthylphénidate dans tous les pays européens. L’utilisation la plus élevée est observée en Islande (11 s-DDJ/1 000 habitants/jour), puis en Norvège (4,9 s-DDJ/1 000 habitants/jour), suivie par la Suisse, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Belgique avec des niveaux variant de 3,1 à 2,16 s-DDJ. La France apparaît avec un niveau d’utilisation 10 fois inférieur à celui de la Belgique (0,26 s-DDJ/1 000 habitants/jour).

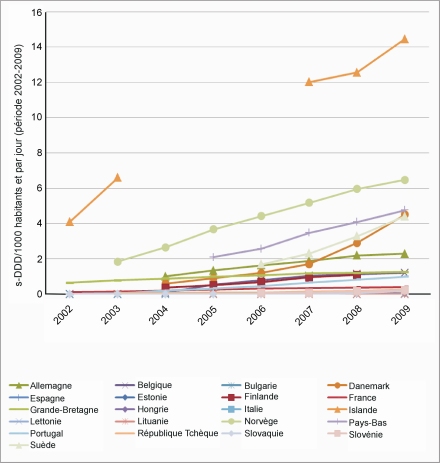

Exploitation des rapports de l’OICS : stupéfiants et buprénorphine

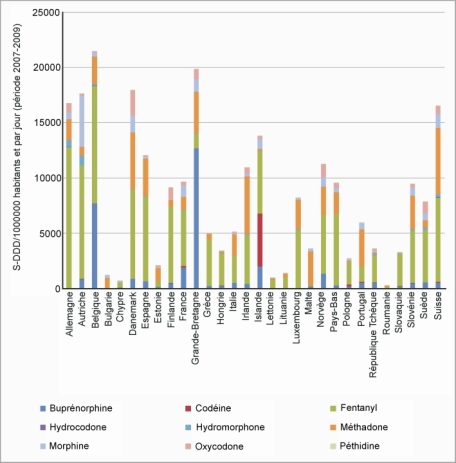

En 2010, l’OICS a inclus la buprénorphine dans son rapport sur les stupéfiants (OICS, 2010a

). Concernant l’ensemble des substances opiacées, la France se positionne en 14

e position au niveau européen (l’Allemagne étant en tête) (figure 1.2

). Le fentanyl représente une part importante de la consommation des substances classées comme stupéfiants en Europe. En France, le niveau d’utilisation de 2007 à 2009 est de 5 055 DDJ/1 000 000 habitants/jour ; on peut estimer que chaque jour 5 personnes sur 1 000 ont été exposées à une dose journalière de fentanyl (soit 1,2 mg par jour par voie transdermique), alors que le nombre était environ 12 pour 1 000 en Allemagne et 1,2 pour 1 000 en Grande-Bretagne. On note également le niveau particulièrement élevé d’utilisation de buprénorphine en Grande-Bretagne et en Belgique, très largement supérieur à celui de la France. L’Islande présente un niveau d’utilisation très élevé pour la codéine. À l’inverse, des substances comme l’hydrocodone, l’hydromorphone ou la péthidine présentent un niveau d’utilisation marginal, voire nul dans certains pays de l’Union Européenne, alors que l’oxycodone est assez largement utilisée dans les pays du Nord de l’Europe. Les différences entre pays doivent être interprétées avec prudence car les données peuvent correspondre, selon les pays, soit à de véritables données d’utilisation en population, soit à la différence entre la quantité fabriquée déclarée et la quantité exportée déclarée. L’utilisation de la méthadone est plus importante dans les pays scandinaves, en Grande-Bretagne et Irlande, et surtout en Suisse où le niveau est plus de 5 fois plus élevé qu’en France.

La nécessité d’être prudent dans l’interprétation des données a été soulignée par Hamunen et coll. (2008

). En effet, ces auteurs ont comparé dans les Pays Scandinaves, les Pays-Bas et l’Allemagne, les données de l’année 2002 exprimées en s-DDJ/1 000 habitants/jour, présentées dans les rapports de l’OICS à celles disponibles au niveau national, établies à partir de bases de données de prescription ou de délivrance. Pour l’ensemble des analgésiques opiacés (disponibles dans ces pays), le niveau d’utilisation estimé par les données nationales (prescription ou délivrance) dans les pays nordiques (Danemark, Islande, Finlande, Norvège et Suède) pouvait être jusqu’à 10 fois supérieur à celui estimé par l’OICS.

Exploitation de données de vente, de prescription ou délivrance

La plupart des statistiques publiées – notamment par l’OCDE (

Organisation for Economic Cooperation and Development, 2010

) – retracent les montants des dépenses de médicaments et la part que celles-ci représentent dans les dépenses de santé ou dans le produit intérieur brut. Limitées à leur expression monétaire, ces données favorisent les comparaisons directes sur les dépenses pharmaceutiques et sur leur évolution, mais ne renseignent pas sur l’utilisation en termes quantitatifs ou qualitatifs. Seules des études conduites à partir d’étalons comme la DDJ ou, à défaut, en « unités standard » (c’est-à-dire en unités de prise) peuvent aboutir à des résultats pertinents.

En France, depuis 1998, l’Afssaps publie un rapport annuel sur l’analyse des ventes de médicaments aux officines et aux hôpitaux, exprimées en DDJ/1 000 habitants/jour, permettant d’apprécier l’évolution de la consommation nationale dans le temps, et éventuellement de la comparer à d’autres pays présentant également ce type de données (Afssaps, 2010

). À ce jour, en raison de difficultés de collecte et de traitement des informations, aucune étude comparative n’est produite en « routine » au niveau européen, à l’exception des principales classes d’anti-infectieux.

Cependant, plusieurs agences nationales accordent un libre accès à des bases de données sur la consommation de médicaments. Élaborées à partir de la classification ATC et utilisant différents indicateurs dont les DDJ, ces données apportent une information très détaillée sur la consommation pharmaceutique. Comme ces agences ou instituts sont tous situés dans le nord de l’Europe, leurs résultats ne sauraient refléter une consommation européenne moyenne à partir de laquelle la situation française pourrait être appréciée.

Il existe des comparaisons internationales entre quelques pays d’Europe, réalisées à partir des données de vente IMS-Health, abordées principalement sous l’angle des dépenses pharmaceutiques. La plupart de ces travaux comparatifs incluent la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni. Les dernières publications disponibles (rapport Le Pen 2007 pour le Leem

7

, comparaison Cnam-TS 2007 sur 8 classes de médicaments

8

) positionnent la France en tête ou dans le trio de tête pour la classe des « tranquillisants », avec une tendance à la diminution entre 2001 et 2005 (ramenant la France au même niveau d’utilisation en 2005 que l’Espagne).

À partir d’informations recueillies sur des sources d’information officielles dans quelques pays au niveau européen (agences de régulation, ministères de la santé, données d’assurance maladie, données françaises issues du rapport annuel de l’Afssaps sur l’analyse des ventes) (

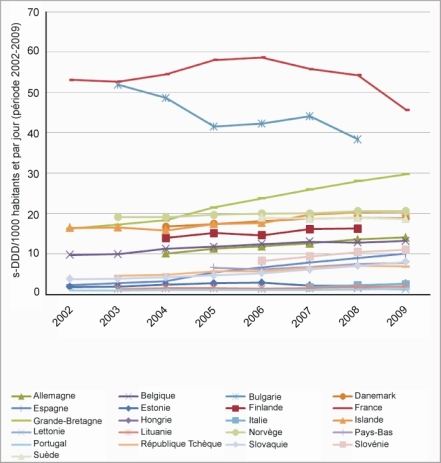

annexe 4), des données d’utilisation de certaines classes de médicaments psychotropes (analgésiques opiacés, anxiolytiques, hypnotiques, psychostimulants) sont présentées dans différents pays européens entre 2002 et 2009 (figures 1.3

à 1.6

) (Lapeyre-Mestre, communication personnelle). La comparaison des données pour établir un classement des pays reste problématique compte tenu des limites signalées plus haut. De plus, une comparaison avec les classements établis d’après les données de l’OICS est difficile, les données accessibles directement ou sur demande pouvant être parcellaires, voire totalement absentes dans certains pays. Néanmoins, globalement les niveaux d’utilisation, en particulier pour la France et d’autres pays voisins, sont cohérents avec ceux décrits plus haut, avec quelques nuances.

Les données montrent une grande disparité dans l’utilisation des médicaments analgésiques opiacés (N02A) dans les différents pays d’Europe

9

Contrairement aux données de l’OICS, la buprénorphine et la méthadone correspondant à la classe N07B ne sont pas prises en compte.

. La France apparaît très largement en tête de la consommation, avec plus de 50 DDJ/1 000 habitants/jour (figure 1.3

) depuis 2002, soit une consommation de plus de 2 fois supérieure à celle des pays nordiques (Islande, Norvège, Danemark) classiquement reconnus comme ayant un haut niveau d’utilisation. Ces données sont donc différentes de celles présentées par l’OICS (figure 1.2

). Cette différence serait expliquée par la part importante du dextropropoxyphène en France (non intégré dans les données de l’OICS, comme souligné dans le travail de Hamunen et coll., 2008

) (Afssaps, 2011

). Depuis mars 2011, ce médicament a été retiré définitivement du marché européen, un transfert de prescription vers d’autres substances est à surveiller (Gaubert et coll., 2009

).

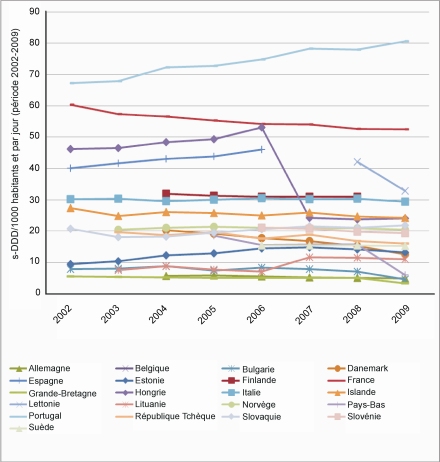

Concernant la classe des anxiolytiques, la France occupe le 2

e rang après le Portugal, avec une discrète décroissance depuis 2002, passant de 60 DDJ/1 000 habitants/jour en 2002 à 53 DDJ/1 000 habitants/jour en 2009 (figure 1.4

). Ce classement est identique à celui établi d’après les données des rapports de l’OICS (figure 1.1

).

L’utilisation des hypnotiques en France est stable (autour de 33 DDJ/1 000 habitants/jour). Elle figure en 5

e position derrière les pays du Nord de l’Europe (Islande, Finlande, Norvège, Suède) dont l’utilisation a tendance à augmenter (2003 : entre 37,8 et 61,8 DDJ/1 000 habitants/jour ; 2009 : entre 48 et 72 DDJ/1 000 habitants/jour) et juste avant le Danemark dont l’utilisation tend à diminuer (2004 : 30,9 DDJ/1 000 habitants/jour ; 2009 : 21,3 DDJ/1 000 habitants/jour) (figure 1.5

). Récemment, un rapport de l’Afssaps montre que la consommation totale de benzodiazépines et apparentés entre 2000 et 2010 en France a globalement diminué, passant de 90 DDJ/1 000 habitants/jour à 82,9 DDJ/1 000 habitants/jour, le plus bas niveau de consommation étant atteint en 2008 avec 81,2 DDJ/1 000 habitants/jour (Afssaps, 2012

).

Les pays nordiques sont les plus grands utilisateurs de psychostimulants (figure 1.5

). Quant à la France, elle est parmi les pays les moins utilisateurs de ces médicaments (incluant en France, méthylphénidate et modafinil), avec un niveau en 2009 près de 40 fois inférieur à celui de l’Islande et 10 fois inférieur à celui du Danemark (figure 1.5

).

Enquêtes ou études épidémiologiques en population en Europe

Plusieurs études déclaratives en population générale, à vocation internationale comparative ont été menées au cours des dernières décennies (Ohayon et coll., 1998

; Alonso et coll., 2004

; Gasquet et coll., 2005

; Lepine et Gasquet, 2006

; Demyttenaere et coll., 2008

). Certaines ont été commentées dans leur méthodologie et leurs résultats dans différents rapports, notamment dans le rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé (Opeps, 2006

), dernier rapport en date sur « le bon usage des médicaments psychotropes ». Seront présentées ici l’étude ESEMeD (

European Study of Epidemiology of Mental Disorders), étude la plus récente (Alonso et coll., 2004

) menée en population adulte dans 6 pays européens, et l’étude Espad (

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs)

10

(Hibell et coll., 2009

) qui compare la consommation chez les jeunes scolarisés de 16 ans dans 35 pays.

Consommation en population adulte

Consommation de médicaments psychotropes (étude ESEMeD)

L’étude ESEMeD, dernière étude internationale européenne disponible (conduite entre 2001-2003), porte sur l’épidémiologie des troubles mentaux et aborde la prévalence de consommation de 4 groupes de médicaments (antidépresseurs, anxiolytiques-hypnotiques, antipsychotiques, thymorégulateurs) dans 6 pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas). Cette étude a été réalisée en population générale adulte non institutionnalisée, par entretien auprès de 21 425 personnes, dont 2 894 interrogées en France. L’évaluation des troubles psychiatriques (dépression, troubles anxieux, abus et dépendance à l’alcool) était réalisée par un outil validé par l’OMS (WMH-CIDI 2000

11

Le questionnaire WMH-CIDI (World Mental Heath – Composite International Diagnostic Interview) a été utilisé pour le recueil des données sur les troubles psychiatriques.

) ; des questions sur la consommation de médicaments ont été incluses dans chaque section diagnostique correspondant aux troubles mentaux spécifiques (les principales questions sur les médicaments sont présentées en annexe 5,

tableau I) (Alonso et coll., 2004

).

L’étude a mesuré la prévalence de l’usage de médicaments psychotropes (antidépresseurs, benzodiazépines, autres anxiolytiques, thymorégulateurs et neuroleptiques) au cours des 12 derniers mois (tableau 1.II

).

Tableau 1.II Prévalence annuelle d’usage des médicaments psychotropesa dans 6 pays européens d’après l’étude ESEMeD 2001-2003 (d’après Opeps, 2006 )

)

| |

Prévalence annuelle (%)

|

OR [IC 95 %]

|

|

France

|

21,4

|

3,0 [2,4-3,8]

|

|

Espagne

|

15,5

|

2,3 [1,9-2,9]

|

|

Italie

|

13,7

|

2,0 [1,6-2,5]

|

|

Belgique

|

13,2

|

1,9 [1,4-2,6]

|

|

Pays-Bas

|

7,4

|

1,0 [référence]b

|

|

Allemagne

|

5,9

|

0,8 [0,6-1,0]

|

a Antidépresseurs, anxiolytiques (catégorie incluant également les hypnotiques benzodiazépiniques ou apparentés), antipsychotiques et stabilisateurs de l’humeur. b Odds Ratio ajusté sur le sexe, évaluant la probabilité relative d’usage de psychotrope par rapport au pays de référence, qui est ici les Pays-Bas.

Par rapport aux 5 autres pays européens, la prévalence d’usage sur 12 mois et sur le mois précédent est plus élevée en France pour toutes les classes de médicaments psychotropes (tableau 1.III

) (Gasquet et coll., 2005

; Lepine et Gasquet, 2006

). Cette étude confirme les résultats des études précédentes (Ohayon et coll., 1998

), soit une prévalence de consommation déclarée plus élevée en France que dans les autres pays européens pour les anxiolytiques-hypnotiques.

Tableau 1.III Prévalence d’usage des différentes catégories de psychotropes au cours des 12 derniers mois et des 30 derniers jours en France, en comparaison avec l’ensemble des 6 pays participant à l’étude ESEMeD (d’après Gasquet et coll., 2005 )

)

| |

France (n=2 894)

|

Six pays (n=21 425)

|

| |

Nombre de jours de traitement

|

Nombre de jours de traitement

|

| |

n

|

%a

|

Moyenne (écart-type)a

|

Médianea

|

n

|

%a

|

Moyenne (écart-type)a

|

Médianea

|

|

Au moins une prise dans les 12 derniers mois

| | | | | | | | |

|

Anxiolytiqueou hypnotique

|

511

|

18,6

|

105 (175)

|

30

|

2 329

|

10,2

|

127 (187)

|

30

|

|

Antidépresseur

|

180

|

6,0

|

182 (167)

|

126

|

856

|

3,5

|

202 (168)

|

180

|

|

Antipsychotique

|

36

|

0,8

|

198 (150)

|

180

|

269

|

1,0

|

171 (171)

|

90

|

|

Thymorégulateur

|

9

|

0,4

|

239 (200)

|

365

|

30

|

0,2

|

281 (169)

|

365

|

|

Tout psychotrope

|

590

|

21,4

|

111 (174)

|

30

|

2 853

|

12,4

|

134 (191)

|

42

|

|

Au moins une prise dans les 30 derniers jours

| | | | | | | | |

|

Anxiolytiqueou hypnotique

|

320

|

11,3

|

158 (196)

|

60

|

1 697

|

7,0

|

175 (191)

|

100

|

|

Antidépresseur

|

138

|

4,9

|

211 (176)

|

210

|

661

|

2,7

|

241 (162)

|

362

|

|

Antipsychotique

|

28

|

0,8

|

215 (163)

|

365

|

186

|

0,7

|

213 (170)

|

280

|

|

Thymorégulateur

|

8

|

0,4

|

238 (213)

|

365

|

28

|

0,2

|

281 (172)

|

365

|

|

Tout psychotrope

|

399

|

14,1

|

155 (190)

|

70

|

2 120

|

8,7

|

178 (194)

|

120

|

a Statistiques pondérées

Parallèlement, l’étude met en évidence une prévalence nettement plus élevée en France pour les troubles dépressifs et surtout pour les troubles anxieux par rapport à la prévalence moyenne des six pays européens (tableau 1.IV

) (Lépine et coll., 2005

).

Tableau 1.IV Prévalence sur douze mois des troubles psychiatriques en France et dans les six pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas) (d’après Lépine et coll., 2005 )

)

| |

Prévalence sur 12 mois en France% [IC 95 %]

|

Prévalence sur 12 mois dans les six pays européens % [IC 95 %]

|

|

Troubles dépressifs

|

6,7 [5,8-7,6]

|

4,2 [3,8-4,6]

|

|

Troubles anxieux

|

9,8 [8,7-10,9]

|

6,4 [6,0-6,8]

|

|

Troubles liés à l’alcool

|

0,8 [0,4-1,1]

|

1,0 [0,8-1,2]

|

Malgré la prévalence d’utilisation globalement deux fois plus élevée en France par rapport aux autres pays inclus dans l’étude, les durées de traitement apparaissent ici en moyenne plus courtes en France par rapport aux autres pays (155 jours en moyenne pour tous les médicaments psychotropes confondus

versus 178 jours pour les 6 pays), ceci concernant aussi bien les anxiolytiques ou hypnotiques (158 jours

versus 175 jours) que les antidépresseurs (211 jours

versus 241 jours). En dehors de ces informations sur la durée d’utilisation et sur l’adéquation incomplète entre troubles psychiatriques et consommation de médicaments psychotropes qui concerne tous les pays (Demyttenaere et coll., 2008

), l’étude ESEMeD n’explore pas l’usage abusif, le mésusage ou la dépendance aux médicaments psychotropes.

Consommation de médicaments antalgiques

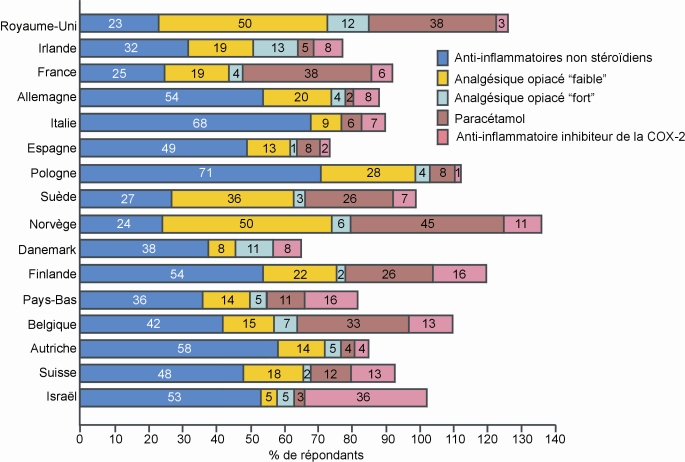

Quelques études comparent la consommation d’antalgiques dans les pays nordiques (Hamunen et coll., 2009

). Cependant, peu d’études comparent la situation française à celle de ses voisins. Breivik et collaborateurs ont exploré la prévalence et les caractéristiques de la douleur chronique dans une étude internationale en population générale (Breivik et coll., 2006

) (figure 1.7

). Cette étude a été menée en 2003 dans 13 pays européens, la Norvège, la Suisse et Israël, par entretien téléphonique avec réponse sur ordinateur (méthode CATI :

Computer Assisted Telephone Interview). Elle s’est déroulée en deux étapes : un premier questionnaire permettait de dépister les personnes présentant une douleur chronique, le deuxième questionnaire spécifique notamment sur l’utilisation de médicaments antalgiques ne concernait que les sujets sélectionnés à l’issue de la première étape. Au total, 46 394 sujets ont été recrutés (3 846 en France) et 4 839 ont été sélectionnés pour le questionnaire approfondi sur la douleur chronique (dont 300 en France).

Dans cette étude, la prévalence d’utilisation des analgésiques opiacés « faibles » (tramadol, codéine, dextropropoxyphène) et « forts » (morphine, fentanyl, oxycodone...) apparaît très largement inférieure en France par rapport à d’autres pays comme le Royaume-Uni, l’Irlande, la Norvège ou la Suède (par exemple, plus de deux fois inférieure à celle du Royaume-Uni et trois fois inférieure à celle de la Norvège pour les analgésiques opiacés « faibles »). Les données de l’OICS, plus récentes (2007-2009), ne présentent pas une différence aussi importante (figure 1.2

) avec les autres pays. Quant aux données issues des agences du médicament nationales (figure 1.3

), le volume d’utilisation des analgésiques opiacés très largement supérieur en France par rapport à l’ensemble des autres pays, est principalement dû à l’utilisation des spécialités à base de dextropropoxyphène (Afssaps, 2011

). Cette observation souligne la nécessité de prudence dans l’interprétation des données d’études déclaratives, et l’intérêt de combiner plusieurs sources de données de manière à avoir une approche plus objective.

Par ailleurs, dans cette étude une faible proportion des sujets ayant arrêté leur traitement antalgique (5 %) signalait comme motif un abus ou une addiction.

Consommation chez les adolescents

Des études abordent la consommation de médicaments dans des sous-groupes de population, par exemple l’étude internationale Espad chez les adolescents (Kokkevi et coll., 2008

; Hibell et coll., 2009

).

Initié par le

Swedish Council au début des années 1980

12

, le projet européen Espad s’intéresse à la consommation de substances psychoactives des jeunes collégiens et lycéens de 12 à 18 ans. Cette étude internationale soutenue par le Conseil de l’Europe est réalisée tous les 4 ans, les deux dernières enquêtes disponibles ayant eu lieu en 2003 et 2007 (Hibell et coll., 2004

et 2009

). Le recueil 2011 est actuellement en cours.

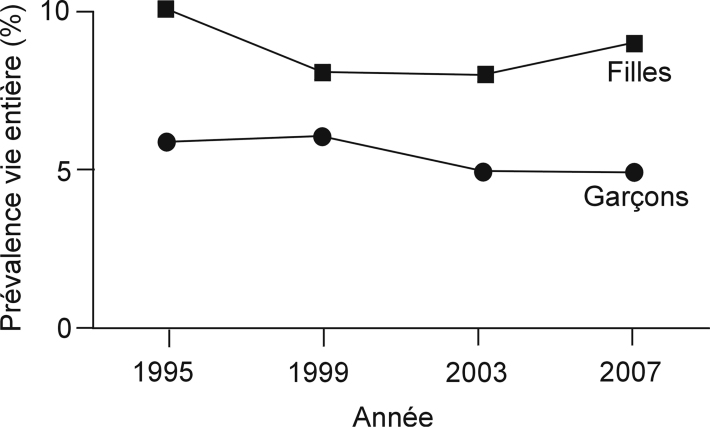

L’étude Espad de 2007 a inclus 35 pays et plus de 100 000 adolescents âgés de 16 ans

13

Plus précisément, l’étude Espad 2007 a porté sur 104 828 questionnaires valides.

. En moyenne, dans la plupart des pays, 6 % des adolescents (garçons : 5 % ; filles : 9 %) ont rapporté une utilisation vie entière non médicale

14

L’utilisation non médicale dans l’étude Espad signifie que le médicament n’a pas été prescrit directement au sujet, il pouvait s’agir entre autres d’automédication ou de médicament donné par les parents.

des anxiolytiques-hypnotiques. Dans plusieurs pays (France, Italie, Lituanie, Pologne et la Principauté de Monaco), les prévalences s’élèvent à plus de 10 % (tableau 1.V

). L’usage d’alcool en association avec des médicaments est rapporté par 6 % des adolescents (filles : 8 % ; garçons : 5 %). En parallèle, la prévalence de l’utilisation médicale (avec prescription médicale) d’anxiolytiques-hypnotiques était de 8 % pour l’ensemble des pays (Hibell et coll., 2009

). Par comparaison, la prévalence d’usage de toute drogue illicite autre que le cannabis au cours de la vie est 7 % (tableau 1.V

).

En France, la prévalence vie entière de l’utilisation non médicale d’anxiolytiques-hypnotiques représentait 15 % des jeunes interrogés (tableau 1.V

) (garçons : 12 % ; filles : 18 %), soit deux fois plus que la prévalence moyenne européenne. La prévalence élevée d’usage non médical d’anxiolytiques-hypnotiques en France s’accompagne d’une prévalence élevée d’autres types de consommation, à l’exception de l’usage concomitant d’alcool et de médicaments pour obtenir un «

high » (tableau 1.V

). Ainsi, la prévalence de ce mésusage particulier serait de 6 % à 16 ans en France, soit parfaitement superposable à la moyenne européenne, et à celle des pays voisins (Allemagne, Suisse, Irlande, Suède, Royaume-Uni, Danemark) mais plus élevée que les pays méditerranéens (Chypre, Grèce, Italie, Portugal). Par comparaison, la prévalence d’usage de toute drogue illicite autre que le cannabis au cours de la vie est de 11 % (tableau 1.V

). Même si les données de l’enquête Espad soulèvent la question d’une prévalence élevée d’usage non médical de médicaments psychotropes, elles ne permettent pas d’explorer de façon précise les médicaments impliqués (d’autant que la définition et le champ des médicaments abordés dans les différents pays peuvent varier) ni de s’assurer des motivations et de la finalité (abus, usage non conforme, dépendance) de cette utilisation non médicale. En parallèle, la prévalence de l’utilisation médicale (avec prescription médicale) d’anxiolytiques-hypnotiques était d’environ 13 % en France (Hibell et coll., 2009

).

Tableau 1.V Pourcentage d’utilisation ou de comportement d’usage dans les 35 pays ayant participé à l’enquête Espad 2007 (d’après Hibell et coll., 2009 )

)

| |

Cigarette30 derniersjours

|

Alcool12 derniersmois

|

CannabisAu coursde la vie

|

Toutedrogue illicite autre que l’usagede cannabis au coursde la viea

|

Tranquillisants/ Sédatifsnon prescritsAu coursde la vie

|

Alcoolavec comprimés Au coursde la vieb

| | | |

|

Arménie

|

7

|

66

|

3

|

2

|

0

|

1

| | | |

|

Autriche

|

45

|

92

|

17

|

11

|

2

|

12

| | | |

|

Belgique(Flandres)

|

23

|

83

|

24

|

9

|

9

|

4

| | | |

|

Bulgarie

|

40

|

83

|

22

|

9

|

3

|

3

| | | |

|

Croatie

|

38

|

84

|

18

|

4

|

5

|

8

| | | |

|

Chypre

|

23

|

79

|

5

|

5

|

7

|

3

| | | |

|

République tchèque

|

41

|

93

|

45

|

9

|

9

|

18

| | | |

|

Estonie

|

29

|

87

|

26

|

9

|

7

|

5

| | | |

|

Îles Féroé

|

33

|

|

6

|

1

|

3

|

6

| | | |

|

Finlande

|

30

|

77

|

8

|

3

|

7

|

9

| | | |

|

France

|

30

|

81

|

31

|

11

|

15

|

6

| | | |

|

Allemagne (7 Bundesländer)

|

33

|

91

|

20

|

8

|

3

|

7

| | | |

|

Grèce

|

22

|

87

|

6

|

5

|

4

|

3

| | | |

|

Hongrie

|

33

|

84

|

13

|

7

|

9

|

12

| | | |

|

Islande

|

16

|

56

|

9

|

5

|

7

|

4

| | | |

|

Irlande

|

23

|

78

|

20

|

10

|

3

|

7

| | | |

|

Île de Man

|

24

|

93

|

34

|

16

|

7

|

12

| | | |

|

Italie

|

37

|

81

|

23

|

9

|

10

|

4

| | | |

|

Latvie

|

41

|

89

|

18

|

11

|

4

|

8

| | | |

|

Lituanie

|

34

|

87

|

18

|

7

|

16

|

5

| | | |

|

Malte

|

26

|

87

|

13

|

9

|

5

|

11

| | | |

|

Monaco

|

25

|

87

|

28

|

10

|

12

|

5

| | | |

|

Pays-Bas

|

30

|

84

|

28

|

7

|

7

|

4

| | | |

|

Norvège

|

19

|

66

|

6

|

3

|

4

|

4

| | | |

|

Pologne

|

21

|

78

|

16

|

7

|

18

|

5

| | | |

|

Portugal

|

19

|

79

|

13

|

6

|

6

|

3

| | | |

|

Roumanie

|

25

|

74

|

4

|

3

|

4

|

4

| | | |

|

Russie

|

35

|

77

|

19

|

5

|

2

|

4

| | | |

|

République slovaque

|

37

|

88

|

32

|

9

|

5

|

12

| | | |

|

Slovénie

|

29

|

87

|

22

|

8

|

5

|

4

| | | |

|

Suède

|

21

|

71

|

7

|

4

|

7

|

7

| | | |

|

Suisse

|

29

|

85

|

33

|

7

|

8

|

6

| | | |

|

Ukraine

|

31

|

83

|

14

|

4

|

4

|

1

| | | |

|

Royaume-Uni

|

22

|

88

|

29

|

9

|

2

|

7

| | | |

|

Moyenne(non pondérée)

|

29

|

82

|

19

|

7

|

6

|

6

| | | |

|

Danemarkc

|

32

|

94

|

25

|

10

|

5

|

6

| | | |

a « Toute drogue illicite autre que le cannabis » inclut l’ecstasy, les amphétamines, le LSD ou autres hallucinogènes, le crack, la cocaïne et l’héroïne ; b Pour obtenir un « high » excepté pour Chypre (« pour se sentir différemment ») et la Roumanie (« pour se sentir mieux ») ; c Danemark : comparabilité limitée

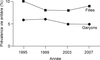

Les quatre enquêtes Espad menées à ce jour permettent de suivre l’évolution de la prévalence vie entière de l’usage non médical d’anxiolytiques et hypnotiques, pour l’ensemble des pays européens, entre 1995 et 2007 ; globalement, très peu de changements sont observés (figure 1.8

) (Hibell et coll., 2009

).

En revanche, la situation en France paraît s’aggraver avec le temps, puisque on observe depuis 1999 une augmentation progressive de la prévalence de l’usage non médical vie entière de médicaments anxiolytiques-hypnotiques (12 %, 13 % et 15 % en 1999, 2003 et 2007 respectivement) (Hibell et coll., 2009

). Dans l’étude Espad de 2003 (qui incluait 31 pays et 85 049 adolescents âgés de 16 ans), la prévalence vie entière de l’utilisation non médicale des anxiolytiques-hypnotiques était de 12,6 % en France, soit plus de deux fois la prévalence moyenne européenne qui était alors de l’ordre de 5,6 %.

L’augmentation de la prévalence vie entière de l’utilisation non médicale des anxiolytiques-hypnotiques est encore plus patente en Pologne et Lituanie (respectivement au 1er et 2e rang), et l’évolution a été particulièrement marquée en Italie (au 4e rang en 2007). À l’inverse, cette prévalence paraît avoir diminué dans d’autres pays, mais cette observation doit être mise en balance avec la consommation d’autres substances psychotropes licites ou illicites.

Évaluation du mésusage de médicaments psychotropes

La plupart des études réalisées pour comparer la prévalence d’usage des médicaments psychotropes en population générale ou ciblée sur des catégories d’âge spécifique dans une approche comparative internationale ne permettent généralement pas de mesurer la part de l’abus, du mésusage ou de l’usage problématique à l’échelle de la population générale. En comparaison avec la prévalence d’exposition globale à ces produits obtenus par prescription médicale licite, l’estimation de la prévalence de l’abus ou du mésusage médicamenteux à l’échelle de la population s’avère délicate.

Cependant, les médicaments susceptibles de faire l’objet d’abus ou de mésusage peuvent être identifiés à partir de sources de données spécifiques. Par exemple, l’analyse systématisée des falsifications de prescriptions médicales permet d’identifier dans la vie réelle et à l’échelle de la population générale les médicaments présentant un risque d’abus. Cette approche a été développée dans les années 1980 en Suède (Bergman et Griffiths, 1986

; Bergman et Dahl-Puustinen, 1989

; Bergman et Lee, 1989

). Elle a ensuite été appliquée également en France par le réseau des CEIP-A (Centre d’Évaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance et d’Addictovigilance) quelques années après leur création (Baumevieille et coll., 1997

; Lapeyre-Mestre et coll., 1997

; Llau et coll., 2002

). Depuis 2001, la surveillance des médicaments détournés à partir des ordonnances suspectes est réalisée à l’échelle nationale par l’enquête Osiap (Ordonnances Suspectes, Indicateur d’Abus Possible), au travers d’un recueil bimensuel en sollicitant un réseau de pharmaciens sentinelles sur l’ensemble du territoire (Boeuf et Lapeyre-Mestre, 2007

). Ce recueil n’a pas vocation à déterminer de façon exhaustive l’ensemble des ordonnances suspectes, mais de suivre les tendances des médicaments détournés, le vol, la falsification ou la modification d’une ordonnance correspondant potentiellement à un comportement transgressif lié à un abus ou un mésusage médicamenteux.

En rapportant le nombre de citations pour un médicament donné à ses chiffres de vente pendant les périodes de recueil, il est possible de classer les médicaments, le taux de détournement le plus important étant évocateur d’un plus fort potentiel d’abus, dans le contexte de la vie réelle et compte tenu de l’accessibilité au médicament. Ainsi, les résultats 2009 montrent que le flunitrazépam présente un taux de détournement élevé, de même que le zolpidem, et on note une augmentation régulière bien que plus faible du taux de détournement d’alprazolam, de clonazépam ou de méthylphénidate (Afssaps et CEIP, 2011

). À l’opposé, cette approche ne permet pas d’estimer la proportion de patients modifiant ou falsifiant les ordonnances, mais en tenant compte du taux de participation des pharmacies et du nombre de pharmacies confrontées au moins à une ordonnance suspecte pendant les deux mois d’enquête systématique, on peut faire l’estimation de plus de 50 000 ordonnances falsifiées présentées aux officines chaque année.

Phénomènes émergents en France

Les études comparant la France aux autres pays européens concernent principalement la consommation de médicaments « psychotropes classiques », à savoir les anxiolytiques-hypnotiques (correspondant à des benzodiazépines ou apparentés ou autres substances comme les carbamates ou des antihistaminiques H1) et les antidépresseurs.

L’identification de phénomènes émergents repose le plus souvent sur des études menées auprès de sous-groupes de population très spécifiques (par exemple dans des populations de sujets dépendants ou dans le milieu festif), telles que le dispositif Trend (Tendances récentes et nouvelles drogues) et l’enquête Oppidum (Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse).

Concernant le méthylphénidate par exemple, très peu d’études comparent la France à ses voisins européens. Le méthylphénidate est peu utilisé en France en comparaison d’autres pays européens, probablement en raison de son statut national de stupéfiant et de l’encadrement strict de sa prescription, PIH

15

PIH : Prescription initiale hospitalière

(Knellwolf et coll., 2008

; Acquaviva et coll., 2009

). Concernant les analgésiques opiacés, on ne retrouve pas de données comparatives impliquant la France, publiées dans la littérature internationale, en dehors de l’étude de Breivik citée plus haut (Breivik et coll., 2006

).

Le mésusage des médicaments de substitution de la dépendance aux opiacés ayant une AMM (méthadone, buprénorphine, buprénorphine combinée à la naloxone) fait l’objet d’une littérature abondante, notamment en France (Vidal-Trecan et coll., 2003

; Pradel et coll., 2004

; Cazorla et coll., 2005

; Pradel et coll., 2009

; Comer et coll., 2010

; Dasgupta et coll., 2010

; Moratti et coll., 2010

) ; les données sont analysées dans un autre chapitre de l’expertise.

L’analyse de l’enquête Oppidum permet d’identifier (en dehors des médicaments de substitution précités) des phénomènes émergents en termes de médicaments, en ciblant les substances déclarées obtenues illégalement par les sujets participant à l’enquête. Afin de comparer l’importance relative du détournement des médicaments obtenus illégalement, Frauger et coll. (2011a

) ont calculé un ratio d’acquisition illégale (proportion de citation du médicament avec un mode d’obtention illégal par rapport à l’ensemble des citations pour ce médicament dans l’enquête Oppidum 2008), identifiant en tête la kétamine (100 % d’obtention illégale), le flunitrazépam (61 %), la morphine (55,9 %), le trihexyphénidyle (50 %), le méthylphénidate (46,7 %) et le clonazépam (36,6 %) (tableau 1.VI

).

Plusieurs études ont souligné le potentiel d’abus important du flunitrazépam et du clonazépam

Depuis le 15 mars 2012, le Rivotril® (clonazépam) doit être prescrit sur une ordonnance sécurisée. Par ailleurs, la prescription ne peut être initiée que par un neurologue ou un pédiatre.

parmi les benzodiazépines (Pradel et coll., 2010

; Frauger et coll., 2011b

). Ces médicaments ont fait l’objet de mesures réglementaires et de recommandations visant à limiter le phénomène d’abus (Victorri-Vigneau et coll., 2003

; Baumevieille et coll., 2009

; Pradel et coll., 2010

; Frauger et coll., 2011b

). Il est donc probable, comme cela a été observé avec le clonazépam suite à la modification de réglementation du flunitrazépam, que d’autres benzodiazépines, en raison de leur accessibilité et/ou de propriétés pharmacocinétiques particulières, fassent l’objet de mésusage ou d’abus important.

Tableau 1.VI Ratio d’acquisition illégale (marché de rue, don, vol, ordonnances falsifiées, internet) pour les médicaments cités dans l’enquête Oppidum 2008 (d’après Frauger et coll., 2011a )

)

|

Médicament psychotrope

|

Nombre d’acquisitions décrites

|

Nombre d’acquisitions illégales

|

Ratio d’acquisitions illégales (%)

|

|

Kétamine

|

17

|

17

|

100

|

|

Flunitrazépam

|

59

|

36

|

61,0

|

|

Morphine

|

59

|

33

|

55,9

|

|

Trihexyphénidyle

|

14

|

7

|

50,0

|

|

Méthylphénidate

|

15

|

7

|

46,7

|

|

Clonazépam

|

131

|

48

|

36,6

|

|

Codéine (associés)

|

13

|

3

|

23,1

|

|

Oxazépam

|

199

|

44

|

22,1

|

|

Lorazépam

|

32

|

7

|

21,9

|

|

Bromazépam

|

191

|

41

|

21,5

|

|

Alprazolam

|

111

|

22

|

19,8

|

|

Diazépam

|

198

|

34

|

17,2

|

|

Clorazépate

|

85

|

14

|

16,5

|

|

Buprénorphine haut dosage

|

1 721

|

232

|

13,5

|

|

Mianserine

|

43

|

4

|

9,3

|

|

Zolpidem

|

93

|

8

|

8,6

|

|

Zopiclone

|

143

|

11

|

7,7

|

|

Lormétazépam

|

28

|

2

|

7,1

|

|

Méthadone

|

2 518

|

148

|

5,9

|

|

Cyamémazine

|

141

|

7

|

5,0

|

|

Méprobamate (associés)

|

51

|

2

|

3,9

|

|

Hydroxyzine

|

93

|

2

|

2,2

|

La kétamine citée dans l’étude Oppidum est obtenue entièrement par voie illégale, il est difficile de savoir si elle provient de production parallèle ou s’il s’agit de médicament détourné (Gandilhon et coll., 2010

; Frauger et coll., 2011a

). Des complications somatiques liées à cet usage sont rapportées dans la littérature, mais on ne connaît pas exactement l’origine du produit (Rollin et coll., 2011

). Actuellement, la kétamine à usage humain (elle est également utilisée comme anesthésique général en médecine vétérinaire) est utilisée principalement en milieu hospitalier. Depuis plusieurs années, son utilisation s’est développée en raison de sa capacité à limiter l’hyperalgésie liée aux opiacés, soit en post-opératoire (Nappo et coll., 2005

) soit dans la douleur chronique. La diffusion de son utilisation dans la prise en charge analgésique, et notamment dans la douleur chronique, pourrait faciliter son mésusage (Muller, 2007).

Le trihexyphénidyle, médicament atropinique de synthèse agissant sur les récepteurs muscariniques, est utilisé comme antiparkinsonien, soit à visée symptomatique dans la maladie de Parkinson, soit chez les patients traités par neuroleptiques pour diminuer le risque de complications extrapyramidales. Dans le dernier rapport Trend disponible (Cadet-Taïrou et coll., 2010

), ce produit est cité en 2008 dans peu de sites en France, et ne constitue pas réellement un phénomène émergent, puisque les mentions de son abus par des utilisateurs dans certaines zones géographiques (régions Île-de-France et PACA, Île de la Réunion) remontent au début des années 2000. Dans la classe des médicaments antiparkinsoniens atropiniques, le trihexyphénidyle est présenté comme ayant le potentiel d’abus et de dépendance le plus important. Il est souvent consommé en association avec d’autres drogues illicites, l’alcool ou des benzodiazépines (Frauger et coll., 2003

; Nappo et coll., 2005

). Les données disponibles dans la littérature internationale suggèrent que l’abus et le mésusage des médicaments antiparkinsoniens, et du trihexyphénydile en particulier, reste un phénomène marginal et très limité géographiquement (Gjerden et coll., 2009 ; Cadet-Taïrou et coll., 2010

).

Comme mentionné précédemment, l’utilisation du méthylphénidate en France apparaît limitée en comparaison avec le niveau d’usage observé dans d’autres pays européens ou en Amérique du Nord (Knellwolf et coll., 2008

). Quelques articles rapportent des cas de mésusage ou d’abus en France (Pelissier-Alicot et coll., 2006

). Ces cas sont peu fréquents au regard de ce qui a été observé par exemple aux États-Unis (Setlik et coll., 2009

). Cependant, l’analyse de bases de données de remboursement de l’Assurance Maladie de la région PACA entre 2005 et 2008 montre une nette progression de l’utilisation de méthylphénidate dans cette région (+ 84 %). Parallèlement à l’augmentation de la fréquence d’utilisation, l’analyse met également en évidence, une augmentation de la proportion des sujets déviants (ayant recours à de multiples prescripteurs et visitant de nombreuses pharmacies pour l’obtention de grandes quantités de médicament). La proportion des sujets ayant bénéficié d’un remboursement est passé de 0,5 % en 2005 à 2 % en 2007 (Frauger et coll., 2011c

).

En conclusion, plusieurs études mettent en évidence la position de la France dans les premières places des pays européens pour la consommation de médicaments psychotropes. Cette consommation élevée concerne principalement les médicaments à visée anxiolytique ou hypnotique, avec près d’un français adulte sur 5 consommateur de ces médicaments au cours de l’année écoulée. Cependant, ce niveau élevé ne concerne pas de façon homogène l’ensemble des médicaments de cette classe, et bien peu d’études sont disponibles pour apprécier des différences de consommation plus spécifiques. Ces difficultés sont accrues par des définitions variables des médicaments concernés, des sources de données et des méthodes de mesure diverses, rendant compliquées des comparaisons internationales pertinentes. Malgré ces limites, qui pourraient être contournées si les données de consommation globale étaient accessibles de façon appropriée en France comme dans d’autres pays européens, les études de consommation en population générale, exprimées par exemple en DDJ/1 000 habitants/jour, permettent de façon rapide, reproductible et non coûteuse, de suivre des évolutions dans le temps et l’espace et d’apprécier l’impact de mesures de santé publique. Ces études permettraient également d’anticiper des phénomènes de report vers des substances parfois plus problématiques en cas de mesure de retrait de médicaments. Les données obtenues à travers des enquêtes spécifiques en population générale ou ciblée sont confrontées aux biais de sélection (excluant le plus souvent les sujets les plus à risque d’abus ou de mésusage), et sont souvent peu précises dans la définition des médicaments retenus dans l’étude, en raison du large champ qu’elles explorent. Elles ne permettent que de façon exceptionnelle d’aborder à l’échelle de la population générale l’abus, le mésusage ou l’usage problématique, et ne sont pas disponibles sur des périodes de temps continu. Elles sont donc peu pertinentes pour identifier des phénomènes émergents en termes de détournement de médicaments.

Bibliographie

[1] ACQUAVIVA E, LEGLEYE S, AULELEY GR, DELIGNE J, CAREL D, et coll. Psychotropic medication in the French child and adolescent population: prevalence estimation from health insurance data and national self-report survey data.

BMC Psychiatry. 2009;

9: 72p.

[3]AFSSAPS.Analyse des ventes de médicaments aux officines et aux hôpitaux en France 1999-2009. 11

e édition, juillet 2011, 132p.

[4]AFSSAPS (AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTÉ).État des lieux sur la consommation des benzodiazépines en France. Rapport d’expertise, janvier 2012, 45 p.

[5]AFSSAPS, CEIP.OPPIDUM (Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse), Résultats de l’enquête 20 (octobre 2008). 2010.

[6]AFSSAPS, CEIP.. OSIAP (Ordonnances suspectes, indicateur d’abus possible). Résultats de l’enquête 2009. 2011, 7p.

[7] ALONSO J, ANGERMEYER MC, BERNERT S, BRUFFAERTS R, BRUGHA TS et coll. Psychotropic drug utilization in Europe: results from the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project.

Acta Psychiatr Scand Suppl. 2004;

109(suppl. 20) :55

-64

[8] BAUMEVIEILLE M, HARAMBURU F, BEGAUD B. Abuse of prescription medicines in southwestern France.

The Annals of Pharmacotherapy. 1997;

31:847

-850

[9] BAUMEVIEILLE M, DAVELUY A, MAURAIN C, BEGAUD B, HARAMBURU F. Medicines submitted to narcotics regulations in France, 1992-2007.

Fundam Clin Pharmacol. 2009;

23:345

-349

[10] BERGMAN U. The history of the Drug Utilization Research Group in Europe.

Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 2006;

15:95

-98

[11] BERGMAN U, GRIFFITHS RR. Relative abuse of diazepam and oxazepam: prescription forgeries and theft/loss reports in Sweden.

Drug and Alcohol Dependence. 1986;

16:293

-301

[12] BERGMAN U, DAHL-PUUSTINEN ML. Use of prescription forgeries in a drug abuse surveillance network.

European Journal of Clinical Pharmacology. 1989;

36:621

-623

[13] BERGMAN U, LEE D. Current approaches to measurement of drug use and abuse in Sweden.

NIDA Research Monograph. 1989;

92:267

-286

[14] BOEUF O, LAPEYRE-MESTRE M.FRENCH NETWORK OF CENTERS FOR EVALUATION AND INFORMATION PHARMACODEPENDENCE (CEIP). Survey of forged prescriptions to investigate risk of psychoactive medications abuse in France: results of OSIAP survey.

Drug Saf. 2007;

30:265276

[15] BREFEL-COURBON C, GROLLEAU S, THALAMAS C, BOURREL R, ALLARIA-LAPIERRE V, et coll. Comparison of chronic analgesic drugs prevalence in Parkinson’s disease, other chronic diseases and the general population.

Pain. 2009;

141:14

-18

[16] BREIVIK H, COLLETT B, VENTAFRIDDA V, COHEN R, GALLACHER D. Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment.

European Journal of Pain. 2006;

10:287

-333

[17] CADET-TAÏROU A, GANDILHON M, LAHAIE E, CHALUMEAU M, COQUELIN A, TOUFIK A.Drogues et usages de drogues en France : État des lieux et tendances récentes 2007-2009 - Neuvième édition du rapport national du dispositif TREND. OFDT. 2010;

281pp.

[18] CAZORLA C, GRENIER DE CARDENAL D, SCHUHMACHER H, THOMAS L, WACK A, et coll. Infectious complications and misuse of high-dose buprenorphine.

Presse Med. 2005;

34:719

-724

[19] COMER SD, SULLIVAN MA, VOSBURG SK, MANUBAY J, AMASS L, et coll. Abuse liability of intravenous buprenorphine/naloxone and buprenorphine alone in buprenorphine-maintained intravenous heroin abusers.

Addiction. 2010;

105:709

-718

[20] DASGUPTA N, BAILEY EJ, CICERO T, INCIARDI J, PARRINO M, et coll. Post-marketing surveillance of methadone and buprenorphine in the United States.

Pain Med. 2010;

11:1078

-1091

[21] DEMYTTENAERE K, BONNEWYN A, BRUFFAERTS R, DE GIROLAMO G, GASQUET I, et coll. Clinical factors influencing the prescription of antidepressants and benzodiazepines: results from the European study of the epidemiology of mental disorders (ESEMeD).

J Affect Disord. 2008;

110:84

-93

[22] FRAUGER E, THIRION X, CHANUT C, NATALI F, DEBRUYNE D, et coll. Misuse of trihexyphenidyl (Artane, Parkinane): recent trends.

Therapie. 2003;

58:541

-547

[23] FRAUGER E, NORDMANN S, ORLEANS V, PRADEL V, PAULY V, et coll.Which psychoactive prescription drugs are illegally obtained and through which ways of acquisition? About OPPIDUM survey.

Fundam Clin Pharmacol 2011a, May 12. doi: 10.1111/j.1472-8206.2011.00950.x. [Epub ahead of print].

[24] FRAUGER E, PAULY V, PRADEL V, ROUBY F, ARDITTI J, et coll.Evidence of clonazepam abuse liability: results of the tools developed by the French Centers for Evaluation and Information on Pharmacodependence (CEIP) network.

Fundam Clin Pharmacol 2011b,

25 : 633-641. doi: 10.1111/j.1472-8206.2010.00882.x. [Epub ahead of print].

[25] FRAUGER E, PAULY V, NATALI F, PRADEL V, REGGIO P, et coll. Patterns of methylphenidate use and assessment of its abuse and diversion in two French administrative areas using a proxy of deviant behaviour determined from a reimbursement database: main trends from 2005 to 2008.

CNS Drugs. 2011c;

25:415

-424

[26] GANDILHON M, CADET-TAÏROU A, LAHAIE E, CHALUMEAU M.Drogues illicites : les observations du dispositif TREND en 2009. OFDT, Tendances 2010, n° 73 : 6p.

[27] GASQUET I, NEGRE-PAGES L, FOURRIER A, NACHBAUR G, EL-HASNAOUI A, et coll. Psychotropic drug use and mental psychiatric disorders in France; results of the general population ESEMeD/MHEDEA 2000 epidemiological study.

Encephale. 2005;

31:195

-206

[28] GAUBERT S, VIE M, DAMASE-MICHEL C, PATHAK A, MONTASTRUC JL. Dextropropoxyphene withdrawal from a French university hospital: impact on analgesic drug consumption.

Fundam Clin Pharmacol. 2009;

23:247

-252

[29] HAMUNEN K, LAITINEN-PARKKONEN P, PAAKKARI P, BREIVIK H, GORDH T, et coll. What do different databases tell about the use of opioids in seven European countries in 2002?.

European Journal of Pain. 2008;

12:705

-715

[30] HAMUNEN K, PAAKKARI P, KALSO E. Trends in opioid consumption in the Nordic countries 2002-2006.

European Journal of Pain. 2009;

13:954

-962

[31] HIBELL B, ANDERSSON B, BJARNASON T, AHLSTRÖM S, BALAKIREVA O, et coll.The ESPAD report 2003. Alcohol and other drug use among students in 35 european countries. The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN) and the Pompidou Group at the Council of Europe. Stockholm: Sweden. 2004, 436p.

[32] HIBELL B, GUTTORMSSON U, AHLSTRÖM S, BALAKIREVA O, BJARNASON T, et coll.The 2007 ESPAD report. Substance use among students in 35 european countries. The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN) and the Pompidou Group at the Council of Europe. Stockholm: Sweden. 2009, 408p.

[33] KNELLWOLF AL, DELIGNE J, CHIAROTTI F, AULELEY GR, PALMIERI S, et coll. Prevalence and patterns of methylphenidate use in French children and adolescents.

Eur J Clin Pharmacol. 2008;

64:311

-317

[34] KOKKEVI A, FOTIOU A, ARAPAKI A, RICHARDSON C. Prevalence, patterns, and correlates of tranquilizer and sedative use among European adolescents.

J Adolesc Health. 2008;

43:584

-592

[35] LAPEYRE-MESTRE M, DAMASE-MICHEL C, ADAMS P, MICHAUD P, MONTASTRUC JL. Falsified or forged medical prescriptions as an indicator of pharmacodependence: a pilot study. Community pharmacists of the Midi-Pyrenees.

Eur J Clin Pharmacol. 1997;

52:37

-39

[36] LEPINE JP, GASQUET I. Psychotropic drug use in France: changes over time and comparison with other European countries.

Bull Acad Natl Med. 2006;

190:1139

-1144

[37] LÉPINE J.-P, GASQUET I, KOVESS V, ARBABZADEH-BOUCHEZ S, NÈGRE-PAGÈS L, et coll. Prévalence et comorbidité des troubles psychiatriques dans la population générale française : résultats de l’étude épidémiologique ESEMeD/MHEDEA 2000/(ESEMeD).

L’Encéphale. 2005;

31:182

-194

[38] LLAU ME, LAPEYRE-MESTRE M, PLAS L, DAMASE-MICHEL C, MONTASTRUC JL. Forged medical prescriptions in a community pharmacy network in Midi-Pyrenees area: Assessment of a falsification ratio.

European Journal of Clinical Pharmacology. 2002;

57:911

-912

[39] MORATTI E, KASHANPOUR H, LOMBARDELLI T, MAISTO M. Intravenous misuse of buprenorphine: characteristics and extent among patients undergoing drug maintenance therapy.

Clin Drug Investig. 2010;

30(Suppl 1):3

-11

[40] NAPPO SA, DE OLIVEIRA LG, SANCHEZ ZM, CARLINI EDE A. Trihexyphenidyl (Artane): a Brazilian study of its abuse.

Subst Use Misuse. 2005;

40:473

-482

[41] OHAYON MM, CAULET M, PRIEST RG, GUILLEMINAULT C. Psychotropic medication consumption patterns in the UK general population.

Journal of Clinical Epidemiology. 1998;

51:273

-283

[43]OICS (ORGANE INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DES STUPÉFIANTS).Substances psychotropes - Statistiques pour 2007 - Prévisions des besoins annuels médicaux et scientifiques. Nations Unies, 2008, 378p.

[44]OICS (ORGANE INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DES STUPÉFIANTS).Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2009. Nations Unies, 2010a, 182p.

[45]OICS (ORGANE INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DES STUPÉFIANTS).Substances Psychotropes. Statistiques pour 2009. Rapports techniques 3e partie. Nations Unies, 2010b.

[46]OICS (ORGANE INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DES STUPÉFIANTS).Substances Psychotropes. Statistiques pour 2009. Prévisions des besoins annuels médicaux et scientifiques. Nations Unies, 2010c, 388p.

[47]OPEPS (OFFICE PARLEMENTAIRE D’ÉVALUATION DES POLITIQUES DE SANTÉ).Rapport sur le bon usage des médicaments psychotropes, par Mme Maryvonne Briot, Députée. Office Parlementaire d’évaluation des politiques de santé (Ed.). 2006, 500p.

[48] PÉLISSIER-ALICOT AL, PIERCECCHI-MARTI MD, BARTOLI C, KUHLMANN E, COIFFAIT PE, et coll.Abusive prescription of psychostimulants: a study of two cases. J Forensic Sci. 2006;

51:407410

[49] PRADEL V, THIRION X, RONFLE E, MASUT A, MICALLEF J, BÉGAUD B.Assessment of doctor-shopping for high dosage buprenorphine maintenance treatment in a French region: development of a new method for prescription database. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2004;

13:473481

[50] PRADEL V, FRAUGER E, THIRION X, RONFLE E, LAPIERRE V, et coll. Impact of a prescription monitoring program on doctor-shopping for high dosage buprenorphine.

Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2009;

18:36

-43

[51] PRADEL V, DELGA C, ROUBY F, MICALLEF J, LAPEYRE-MESTRE M.Assessment of abuse potential of benzodiazepines from a prescription database using ’doctor shopping’ as an indicator. CNS Drugs. 2010;

24:611620

[52] ROLLIN A, MAURY P, GUILBEAU-FRUGIER C, BRUGADA J. Transient ST elevation after ketamine intoxication: a new cause of acquired brugada ECG pattern.

J Cardiovasc Electrophysiol. 2011;

22:91

-94

[53] SETLIK J, BOND GR, HO M. Adolescent prescription ADHD medication abuse is rising along with prescriptions for these medications.

Pediatrics. 2009;

124:875

-880

[54] VICTORRI-VIGNEAU C, BASSET G, BOURIN M, JOLLIET P. Impacts of the new flunitrazepam regulations on the consumption of hypnotics.

Therapie. 2003;

58:425

-430

[55] VIDAL-TRECAN G, VARESCON I, NABET N, BOISSONNAS A.Intravenous use of prescribed sublingual buprenorphine tablets by drug users receiving maintenance therapy in France. Drug Alcohol Depend. 2003;

69:175181

[56]WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION).Introduction to drug utilization research. WHO, Oslo, 2003 : 48 p.

→ Aller vers SYNTHESE

), couplée au concept de DDJ (dose définie journalière, ou DDD pour Defined Daily Dose) et la classification EphMRA (European Pharmaceutical Marketing Research Association), développée par l’industrie pharmaceutique dans le cadre de ses études de marché.

), couplée au concept de DDJ (dose définie journalière, ou DDD pour Defined Daily Dose) et la classification EphMRA (European Pharmaceutical Marketing Research Association), développée par l’industrie pharmaceutique dans le cadre de ses études de marché. ). L’Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît en 1996 la nécessité de développer son utilisation en tant qu’outil standardisé international avec la création à Genève d’un groupe de travail international pour la « Méthodologie et les Statistiques du Médicament » (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) représentant les 6 régions de l’OMS2

. Constitué de douze experts spécialisés en pharmacologie clinique, en évaluation et régulation du médicament, en statistiques, en médecine, ce groupe évalue régulièrement les modifications nécessaires à apporter à la classification et à la définition des doses standardisées, en fonction de l’apparition de nouveaux médicaments ou de nouvelles indications.

). L’Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît en 1996 la nécessité de développer son utilisation en tant qu’outil standardisé international avec la création à Genève d’un groupe de travail international pour la « Méthodologie et les Statistiques du Médicament » (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) représentant les 6 régions de l’OMS2

. Constitué de douze experts spécialisés en pharmacologie clinique, en évaluation et régulation du médicament, en statistiques, en médecine, ce groupe évalue régulièrement les modifications nécessaires à apporter à la classification et à la définition des doses standardisées, en fonction de l’apparition de nouveaux médicaments ou de nouvelles indications. ), selon leurs indications thérapeutiques principales.

), selon leurs indications thérapeutiques principales. ).

). ).

). ). Ces données correspondent aux informations transmises par les gouvernements, et sont le plus souvent déterminées à partir de la différence entre la quantité produite ou importée du principe actif et celle exportée. Par ailleurs, pour pallier l’impact des fluctuations d’une année à l’autre de la fabrication et du commerce sur l’utilisation annuelle calculée, l’OICS présente dans ses rapports la moyenne correspondant à la période des 3 dernières années (OICS, 2008

). Ces données correspondent aux informations transmises par les gouvernements, et sont le plus souvent déterminées à partir de la différence entre la quantité produite ou importée du principe actif et celle exportée. Par ailleurs, pour pallier l’impact des fluctuations d’une année à l’autre de la fabrication et du commerce sur l’utilisation annuelle calculée, l’OICS présente dans ses rapports la moyenne correspondant à la période des 3 dernières années (OICS, 2008 ). Dans les pays qui ne fabriquent pas ou n’exportent pas de substances psychotropes, les quantités importées signalées sont considérées comme étant destinées à la consommation. Pour les pays fabricants et exportateurs de substances psychotropes, les quantités annuelles moyennes fabriquées sont ajoutées aux quantités annuelles moyennes importées ; les exportations annuelles moyennes et les quantités de substances psychotropes servant à la transformation en d’autres substances psychotropes ou non psychotropes sont déduites.