Médicaments psychotropes

Consommations et pharmacodépendances

2012

→ Aller vers ANALYSE

D’après les sources institutionnelles, l’utilisation globale de médicaments psychotropes en France est estimée comme étant l’une des plus élevées en Europe. Les principaux médicaments psychotropes classiquement distingués sont les tranquillisants ou anxiolytiques, les somnifères ou hypnotiques, les neuroleptiques ou antipsychotiques, les antidépresseurs et les thymorégulateurs. D’autres médicaments qui peuvent agir sur l’activité psychique sont également considérés dans les études disponibles : les psychostimulants, les analgésiques opiacés et les médicaments de substitution aux opiacés.

Des enquêtes déclaratives comme le Baromètre santé mené tous les cinq ans en France sur un échantillon représentatif de la population générale permettent de connaître la consommation de médicaments psychotropes et de suivre les tendances de consommation en particulier des tranquillisants et somnifères appartenant en majorité à la classe des benzodiazépines (médicaments psychotropes les plus consommés). Toujours plus élevée chez les femmes que chez les hommes, la consommation d’au moins un médicament psychotrope en 2010 concerne moins d’un quart de la population des 18-75 ans et atteint un plateau vers l’âge de la cinquantaine. Si les médicaments consommés sont essentiellement des médicaments prescrits, les enquêtes déclaratives ne permettent pas de savoir s’ils sont utilisés aux doses et fréquences indiquées sur l’ordonnance. Par ailleurs, les travaux analysés dans cette expertise n’abordent pas l’adéquation de la prescription avec les indications définies par l’autorisation de mise sur le marché du médicament. Cette question importante mérite une expertise à part entière. Dans ce rapport, le terme de mésusage en population générale est ainsi réservé à un usage non conforme à une prescription établie par un médecin ou à un usage hors prescription. Le terme de détournement sera réservé, dans la mesure du possible, au mode d’obtention détournée du médicament.

Dans les études en population générale, plusieurs sous-groupes (populations cliniques, usagers de drogues...) échappent à l’évaluation et il faut avoir recours à des études spécifiques. Chez les usagers de drogues, des études menées à partir des centres d’accueil et de soins ont conduit à caractériser différentes situations d’usage. Dans cette population, la consommation de médicaments psychotropes non prescrits (mésusage) est importante et la consommation de médicaments psychotropes prescrits s’accompagne souvent de mésusage tant du point de vue des doses absorbées, des fréquences d’utilisation que des modes d’administration. Les motivations et contextes de l’usage et du mésusage sont très variés : visées thérapeutique, récréative ou toxicomaniaque. L’approvisionnement en médicaments psychotropes peut provenir de polyprescriptions (nomadisme médical) ou encore de voies illicites de distribution (marché de rue...). Les médicaments de substitution aux opiacés (MSO) prescrits aux usagers de drogues font également l’objet de mésusage sous forme de non respect des doses et d’injections (principalement la buprénorphine haut dosage, BHD) et le détournement alimente le marché illicite. Mésusages et détournements de médicaments psychotropes sont de même rencontrés en milieu carcéral. Des dispositifs mis en place en France sont susceptibles d’alerter sur l’émergence de nouveaux médicaments détournés.

La pharmacodépendance est une conséquence problématique d’une consommation chronique et de l’abus de certains médicaments psychotropes, en particulier des benzodiazépines. Des consommations couvrant plusieurs années sont fréquemment observées. Cependant, l’enjeu de santé publique en France de telles consommations ne peut pas être évalué tant que la prévalence de la dépendance en population générale n’est pas mesurée. D’après les études internationales, chez les patients suivis pour des troubles psychiatriques, la prévalence de la dépendance aux médicaments psychotropes semble plus élevée qu’en population générale et des facteurs de risque communs (biologiques ou sociaux) sont suspectés dans cette population.

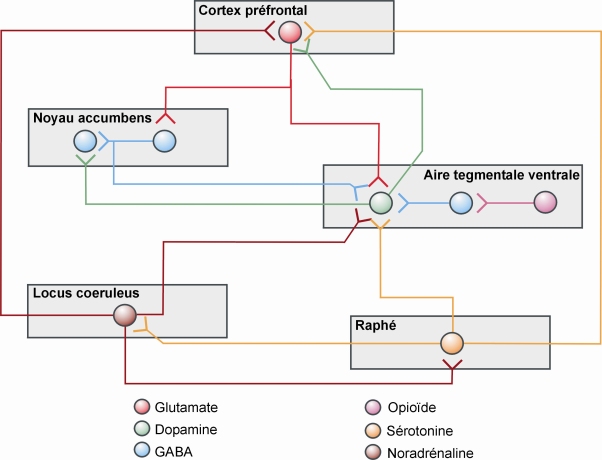

Connaître les mécanismes neurobiologiques qui conduisent à une pharmacodépendance constitue un champ de recherche en plein essor. Comme pour toute substance psychoactive, les études menées dans le domaine expérimental renseignent sur les propriétés renforçantes d’un médicament psychotrope à l’origine du maintien, voire d’une augmentation de sa consommation. Ces travaux permettent de caractériser le potentiel d’abus et de dépendance de différents médicaments psychotropes et peuvent s’intégrer dans l’évaluation de ce risque avant la mise sur le marché. Des recherches fondamentales renseignent sur les cibles de ces médicaments et permettent de les comparer à celles de substances psychoactives de référence (alcool, tabac, cocaïne...). Associé à un autre produit psychoactif (licite ou illicite), un médicament psychotrope peut provoquer des effets plus prononcés. Par ailleurs, un mode de consommation inadapté (augmentation des doses ou de la fréquence des prises, injection...) peut accroître les concentrations cérébrales du produit. Comme pour toutes les addictions, des vulnérabilités individuelles s’exprimant dans des contextes d’usage particuliers entrent en jeu dans la survenue d’une pharmacodépendance.

Outre la pharmacodépendance, les complications somatiques aiguës liées au mésusage de médicaments psychotropes peuvent être à l’origine de morbidité et de mortalité. Par ailleurs, l’exploration des conséquences (à court et long terme) tant cliniques que neurobiologiques d’une exposition précoce (fœtus, enfant) aux médicaments psychotropes est un champ de recherche encore insuffisamment développé.

Afin de limiter le mésusage, l’abus des substances psychoactives médicamenteuses et la pharmacodépendance, des politiques publiques, mises en place au plan international et national, interviennent à différentes étapes du développement du médicament et tout au long de son parcours. Les stratégies élaborées au niveau national peuvent concerner le champ éducatif, inclure des recommandations de bonne pratique clinique et des interventions auprès des professionnels de santé et/ou des patients. Pour éviter le détournement, une réglementation de la prescription et de la délivrance et une réduction de l’accessibilité à ces médicaments sont des mesures qui, pour certaines, ont fait l’objet d’évaluations dans quelques pays.

Comparée aux autres pays européens, la consommation de médicaments psychotropes en France est parmi les plus élevées

Différentes sources institutionnelles internationales ou nationales fournissent des données sur l’utilisation de médicaments psychotropes, le terme « utilisation » faisant référence aux données de vente, de remboursement, voire de production ; ces données ne permettent donc pas d’apprécier directement les niveaux réels de consommation. Les données d’utilisation de médicaments sont agrégées en quantité de substance par nombre d’habitants (le plus souvent selon la méthodologie standardisée proposée par l’Organisation mondiale de la santé, c’est-à-dire en dose définie journalière (DDJ) pour 1 000 habitants et par jour, ou DID

1

La dose définie journalière (DDJ) ou DDD (Defined Daily Dose en anglais) correspond à la posologie journalière théorique (exprimée le plus souvent en gramme) d’une substance médicamenteuse utilisée dans son indication principale chez l’adulte. Pour les comparaisons d’utilisation internationale et au cours du temps, l’OMS recommande d’utiliser la DID (Ddd/1 000 Inhabitants/Day), correspondant au nombre de DDJ pour 1 000 habitants et par jour.

), ou en unités standards dans les rapports réalisés à partir des données de vente le plus fréquemment issues de l’

IMS-Health (International Marketing Services-Health). Il existe également des données issues d’études spécifiques correspondant à des enquêtes déclaratives sur un échantillonnage de la population générale ou sur des populations ciblées, qui permettent d’estimer directement les niveaux réels de consommation par les sujets.

Parmi les données institutionnelles les plus systématiques, les rapports annuels de l’OICS (Organe international de contrôle des stupéfiants) sur les stupéfiants et les substances psychotropes permettent de comparer dans le temps les niveaux d’utilisation par pays. Ces données présentées en s-DDD

2

s-DDD : Dose définie journalière à des fins statistiques. Terminologie utilisée par l’OICS (Organe international de contrôle des stupéfiants) et adaptée du principe de la DDJ

s’appliquent au champ des stupéfiants (quel qu’en soit le statut, médicament ou non) et à celui des médicaments psychotropes (sédatifs-hypnotiques, anxiolytiques, antiépileptiques et stimulants). Elles correspondent aux informations transmises par les États et sont le plus souvent déterminées à partir de la différence entre la quantité de principe actif produite et/ou importée et celle exportée. Il faut rester prudent dans l’exploitation de ces données, notamment pour la comparaison entre pays, car il s’agit de données agrégées d’utilisation et les renseignements sur la fabrication et le commerce fournis par les États peuvent être incomplets.

Malgré les limites soulignées, les données de l’OICS permettent de comparer la France à ses voisins européens pour les niveaux d’utilisation de 9 médicaments qui relèvent des conventions internationales sur les stupéfiants (1961) et sur les substances psychotropes (1971) : buprénorphine, codéine, fentanyl, hydrocodone, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, pethidine. Elles permettent également des comparaisons pour quelques médicaments psychotropes : benzodiazépines hypnotiques, benzodiazépines anxiolytiques, benzodiazépines antiépileptiques, psychostimulant comme le méthylphénidate, et carbamates. D’après le rapport de l’OICS publié en 2010, pour les benzodiazépines anxiolytiques, la France apparaît comme un pays au niveau d’utilisation élevé avec 57 s-DDJ/1 000 habitants/jour, en 4e position en Europe après la Belgique, le Portugal et l’Espagne. Pour les hypnotiques en général (benzodiazépines et autres), elle se situe en 2e position après la Belgique, avec 44 s-DDJ/1 000 habitants/jour. En revanche, la France est très largement en retrait pour les psychostimulants et les opiacés. Le niveau d’utilisation de méthylphénidate est 40 fois inférieur à celui du pays le plus consommateur (Islande). Concernant les MSO, le niveau d’utilisation de la buprénorphine est largement supérieur en Grande-Bretagne et en Belgique, par rapport à celui de la France. De même, l’utilisation de la méthadone est importante en Grande-Bretagne, en Irlande, dans les pays scandinaves, et surtout en Suisse où le niveau est 5 fois plus élevé qu’en France.

L’Afssaps publie depuis 1998 un rapport annuel sur l’analyse des ventes de médicaments aux officines et aux hôpitaux en France, permettant d’apprécier leur évolution dans le temps et éventuellement de la comparer à d’autres pays disposant du même type de recueil de données. Entre 2002 et 2009, on constate une discrète décroissance d’utilisation de la classe des anxiolytiques (de 60 DDJ à 53 DDJ/1 000 habitants/jour) et une stabilité d’utilisation des hypnotiques (autour de 33 DDJ/1 000 habitants/jour). En 2012, un rapport de l’Afssaps sur la consommation de benzodiazépines en France confirme cette décroissance pour les benzodiazépines et apparentés.

Plusieurs études déclaratives en population générale ont été menées au cours des dernières décennies au niveau de l’Europe. L’étude EseMed (European Study of the Epidemiology of Mental Disorders) (2001 et 2003) aborde la prévalence de consommation de 4 groupes de substances (antidépresseurs, anxiolytiques-hypnotiques, antipsychotiques, régulateurs de l’humeur) dans une population de plus de 20 000 personnes adultes de 6 pays européens (France, Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas et Italie). Les prévalences sont plus élevées en France que dans les autres pays européens dont la moyenne de consommation déclarée au cours des 12 derniers mois est de 10 % pour les anxiolytiques ou hypnotiques (18 % en France) et de 3,5 % pour les antidépresseurs (6 % en France). S’il existe de nombreuses données nord-américaines sur la consommation d’analgésiques opiacés en population générale, la seule étude européenne disponible de type déclaratif sur la douleur chronique (2006) rapporte une prévalence d’utilisation des analgésiques opiacés « faibles » (tramadol, codéine, dextropropoxyphène) et « forts » (morphine, fentanyl, oxycodone...) très largement inférieure en France par rapport au Royaume-Uni, à l’Irlande ou aux pays scandinaves (NorvègeSuède) (de l’ordre de deux à trois fois inférieure).

D’autres études ciblent la consommation de médicaments dans des sous-groupes de population telles que l’enquête internationale Espad (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) menée chez les adolescents de 16 ans dans plusieurs pays européens. La France partage avec l’Italie, la Lituanie, Monaco et la Pologne une prévalence vie entière de consommation de médicaments psychotropes (anxiolytiques-hypnotiques) sans prescription médicale supérieure à 10 % en 2007 (15 % en France) alors que la prévalence moyenne est de 6 % pour l’ensemble des pays européens. En parallèle, la prévalence moyenne de consommation médicale (avec prescription) est de 8 % pour l’ensemble des pays et d’environ 13 % en France.

Au cours de l’année 2010, environ 18 % de la population française déclarent avoir consommé au moins un médicament psychotrope

Différentes enquêtes déclaratives régulières mises en place depuis plusieurs années permettent de suivre la consommation de médicaments psychotropes en population générale : l’enquête Baromètre santé représentative de la population générale ; l’enquête Escapad (Enquête sur la santé et les consommations lors de l’appel de préparation à la défense) menée chez les jeunes de 17 ans ; et deux enquêtes en milieu scolaire (Espad : European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs ; HBSC : Health Behaviour in School-Aged Children).

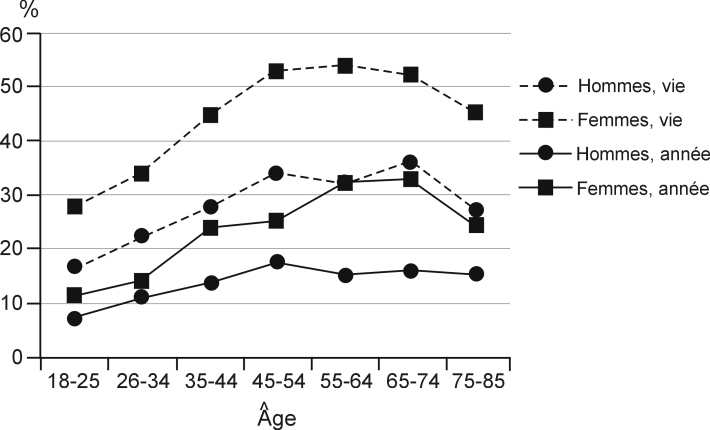

Selon les données de l’édition 2010 du Baromètre santé, environ 18 % de la population de 18 à 75 ans ont consommé des médicaments psychotropes au cours de l’année écoulée, et 36 % au cours de la vie. Les sujets consommateurs de médicaments psychotropes sont majoritairement des femmes : 23 % versus 13 % chez les hommes au cours de l’année écoulée. La prévalence de sujets consommateurs augmente régulièrement avec l’âge : jusqu’à 55-64 ans chez les femmes (prévalence supérieure à 30 %) et jusqu’à 45-54 ans chez les hommes (prévalence d’environ 18 %) au cours de l’année écoulée. Comparée à l’édition 2005 du Baromètre santé, la prévalence au cours de l’année a augmenté chez les hommes et les femmes.

La prévalence des consommateurs de médicaments psychotropes a été analysée par classe de médicaments : au cours de l’année, les prévalences des sujets consommant des anxiolytiques, des somnifères et des antidépresseurs sont respectivement de 10 %, 6 % et 6 %. La prévalence de consommation de thymorégulateurs au cours de l’année est de 0,7 %. Quelle que soit la classe des médicaments psychotropes, leur usage est plus élevé chez les femmes, notamment pour les antidépresseurs et anxiolytiques.

La prise de médicaments psychotropes varie peu selon les catégories socioprofessionnelles, à l’exception des cadres et des professions intellectuelles supérieures qui en consommeraient moins. Par ailleurs, la prévalence de consommation au cours des douze derniers mois ne dépend pas de la situation professionnelle travail versus chômage.

Chez les 55-64 ans, l’usage dans l’année des médicaments psychotropes n’est pas différent entre les actifs et les retraités (24 % dans les deux cas). Les données du Baromètre santé 2005 indiquaient, chez les 60-75 ans inactifs, une différence nette selon le statut marital, les personnes seules (veuves ou non) ayant une prévalence de consommation légèrement supérieure à 30 %.

Selon les données de l’enquête Escapad (Enquête sur la santé et les consommations lors de l’appel de préparation à la défense) de 2008, les jeunes de 17 ans sont 18 % à avoir expérimenté

3

Expérimentation : au moins un usage au cours de la vie (cet indicateur sert principalement à mesurer la diffusion d’un produit dans la population)

des tranquillisants, 15 % des somnifères, 7 % des antidépresseurs, 2 % des thymorégulateurs, 1 % des neuroleptiques et 1 % un psychostimulant (méthylphénidate ou Ritaline®). Selon les premiers résultats de l’enquête Escapad de 2011, 15 % des jeunes de 17 ans ont pris au cours de leur vie des tranquillisants, 11 % des somnifères et 5,6 % des antidépresseurs ; ces prévalences apparaissent en baisse par rapport à celles de 2008. La consommation des médicaments psychotropes concerne davantage les jeunes filles : 23 % d’entre elles pour les tranquillisants (

versus 14 % chez les garçons), 17 % pour les somnifères (

versus 12 %) et 10 % pour les antidépresseurs (

versus 5 %) d’après l’enquête de 2008. En revanche, la consommation de méthylphénidate est deux fois plus répandue chez les garçons. C’est dans le cadre d’une prescription médicale que les antidépresseurs, les neuroleptiques et le méthylphénidate sont principalement consommés (par 3/4 des sujets), suivis par les tranquillisants et les régulateurs de l’humeur (2/3 des sujets) et les somnifères (1/3 des sujets). Les somnifères sont les médicaments les plus consommés hors de tout contrôle médical : lors de la dernière prise, les adolescents les ont obtenus par leurs parents (37 % des cas) ou les ont pris de leur propre initiative (20 % des cas).

Selon les données de l’enquête Espad (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) de 2007, l’expérimentation de tranquillisants ou de somnifères sans prescription médicale concerne 15 % des élèves de 16 ans en France (12 % de garçons et 18 % de filles) ; en parallèle, la prévalence de l’utilisation médicale (avec prescription médicale) est d’environ 13 %. La prise concomitante d’alcool et de médicaments psychotropes est déclarée par 6 % des élèves (4 % de garçons et 8 % de filles). Concernant la perception de l’accessibilité de médicaments psychotropes, 36 % considèrent qu’il est « assez à très facile de se les procurer » contre 23 % « impossible de se les procurer ». Très peu de changements ont été observés entre 2003 et 2007. Dans l’enquête HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children) de 2006, menée également en milieu scolaire, la consommation de médicaments psychotropes « pour se droguer » est citée par 2 % des élèves de 15 ans (3 % de filles et 1 % de garçons).

D’après l’exploitation des sources de données évoquées ci-dessus (Baromètre santé, Escapad, Espad), le nombre d’expérimentateurs de médicaments psychotropes (usage médical et usage non médical) en France est estimé à 16 millions (soit environ 30 % de la population âgée de 11-75 ans). À titre de comparaison, le nombre d’expérimentateurs de tabac est environ deux fois supérieur et le nombre d’expérimentateurs de cannabis légèrement inférieur, plaçant la consommation de médicaments psychotropes en 3e position après l’alcool et le tabac. Les consommateurs occasionnels (au moins un usage dans l’année) seraient 11 millions, soit près de trois fois plus que les consommateurs occasionnels de cannabis.

Chez les personnes âgées, les données recueillies à l’entrée (année 1988-1989) dans la cohorte Paquid (Personnes Âgées QUID) indiquaient que 39 % des personnes vivant à domicile et 66 % des personnes en institution consommaient au moins un médicament psychotrope. Alors que 90 à 95 % des sujets sont traités par au moins un médicament, les médicaments psychotropes sont en deuxième position après les médicaments à visée cardiovasculaire. Pour 32 % des personnes vivant à domicile et 43 % des personnes en institution, il s’agit d’une benzodiazépine. La majorité des sujets n’avait fait usage que d’une seule benzodiazépine. Les principales caractéristiques associées à l’utilisation de benzodiazépines sont les antécédents de pathologie mentale et une dégradation de l’état de santé.

Près d’un quart des assurés du régime général d’Assurance maladie ont bénéficié du remboursement d’au moins un médicament psychotrope en 2000

Les bases de données de remboursement de l’Assurance maladie constituent une source d’informations sur les prescriptions de médicaments psychotropes et permettent d’estimer indirectement la consommation.

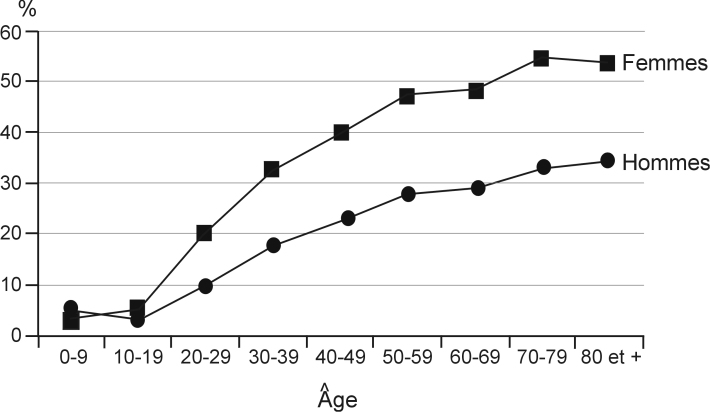

D’après l’étude de la Cnamts de 2000, près d’un quart des sujets (24,5 %) du régime général ont eu au moins une ordonnance portée au remboursement avec au moins un médicament psychotrope au cours de l’année. Le taux annuel de personnes avec remboursement de médicaments psychotropes est plus élevé chez les femmes (31 %) que chez les hommes (17 %). Ce taux augmente avec l’âge. Il atteint environ 50 % des femmes de la tranche d’âge des 50-59 ans. Chez les hommes, le taux de remboursement augmente plus lentement, pour atteindre 34,5 % chez les hommes les plus âgés.

Pour les assurés qui ont eu au moins une ordonnance remboursée avec au moins un médicament psychotrope, il s’agissait dans plus de 80 % des cas d’anxiolytiques et dans environ 40 % des cas d’antidépresseurs ou d’hypnotiques. Les femmes étaient environ deux fois plus consommatrices que les hommes quelle que soit la classe de médicaments. D’après le rapport 2012 de l’Afssaps, le taux de prévalence annuelle d’exposition à au moins une benzodiazépine est estimé à 20 % des sujets affiliés au régime général (ce qui est compatible avec le taux de prévalence annuel aux médicaments psychotropes précédemment cité en 2000).

Les assurés en affections longue durée (ALD) représentent 25 % des consommateurs de médicaments psychotropes. Alors que les affections mentales sont estimées à 2 % des ALD, ce sont les affections chroniques non psychiatriques et les troubles somatiques qui apparaissent comme « facteurs » de prescription de médicaments psychotropes.

Alors que les personnes bénéficiant de la couverture maladie universelle (CMU) représentent 6,3 % des affiliés au régime général (taux standardisé sur l’âge des consommateurs de médicaments psychotropes), elles représentent 9,5 % des personnes traitées par les médicaments psychotropes et 20,5 % des personnes traitées pour dépendance alcoolique.

Ce sont très largement les médecins généralistes qui sont prescripteurs de médicaments psychotropes. D’après l’étude de la Cnamts 2000, sur 18 régions, le suivi par un médecin généraliste est retrouvé dans 90 % des cas. Le suivi psychiatrique est identifié pour 10 % des personnes recevant un anxiolytique ou hypnotique, pour 17 % des assurés recevant un antidépresseur et pour 49 % des personnes recevant du lithium.

En 2008, près de 30 % des usagers de drogues déclarent avoir consommé des médicaments psychotropes (hors médicament de substitution aux opiacés) au cours du dernier mois

Les principaux médicaments psychotropes, hors médicaments de substitution aux opiacés (MSO), susceptibles d’être utilisés par les usagers de drogues sont d’une part des sédatifs, les benzodiazépines et apparentés et, d’autre part des opiacés (essentiellement les sulfates de morphine et, dans une moindre mesure, les dérivés codéinés).

Parmi les usagers actifs

4

Le terme « actif » signifie que l’usager continue à prendre des substances psychoactives illicites ou à détourner des médicaments psychotropes de leurs objectifs thérapeutiques, par opposition aux patients abstinents (sous traitement de substitution ou autre traitement psychotrope non détourné, ou sevrés).

rencontrés dans les Caarud (Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues) en 2008, 28 % déclaraient avoir consommé des benzodiazépines au cours du mois précédent, quotidiennement pour plus de la moitié d’entre eux. Quant à la population suivie en médecine générale, la prévalence d’usage au cours des 7 derniers jours était de 28 % en 2009. En revanche, les personnes qui fréquentent l’espace festif proche de la culture « techno » en consomment peu (1,3 % d’usage récent en 2004-2005).

Dans le champ des opiacés hors MSO (BHD et méthadone), les sulfates de morphine restent les plus consommés : 15 % des usagers de drogues des Caarud en 2008. La prise des autres morphiniques majeurs tels que l’oxycodone n’a pas fait l’objet de données publiées. Les médicaments codéinés accessibles sans ordonnance ont vu leur consommation chuter avec la diffusion des traitements de substitution aux opiacés à partir de la seconde moitié des années 1990. En 2006, un peu moins de 5 % des usagers des Caarud signalaient l’usage d’un dérivé codéiné au cours du mois précédent.

D’autres molécules sont utilisées dans des groupes plus restreints ; c’est le cas du méthylphénidate (Ritaline®), dont l’usage détourné pourrait se développer au cours des prochaines années, d’un antiparkinsonien – le trihexyphénidyle (Artane®) – ou, plus rarement, de neuroleptiques tels que la cyamémazine (Tercian®). Les antidépresseurs ne font pas l’objet de détournement. La kétamine (un anesthésique) occupe une place en marge des substances précédentes, dans la mesure où elle est toujours obtenue illégalement

5

La majorité de la kétamine consommée en France est importée sous forme liquide ou sous forme de poudre en provenance d’Asie ou d’Europe de l’Est.

.

Prévalences d’usage au cours du dernier mois des substances médicamenteuses (hors MSO) les plus consommées par les usagers des Caarud, 2008 (source : ENa-Caarud 2008, OFDT)

|

|

Usages récents (mois précédent) (%)

|

Part des usagers quotidiens parmi les usagers récents (%)

|

|

Benzodiazépines

|

28

|

57

|

|

Sulfates de morphine

|

15

|

39

|

|

Kétamine

|

7

|

5

|

Le trihexyphénidyle (Artane®) est peu consommé en France métropolitaine, essentiellement dans les régions marseillaise et dans une moindre mesure parisienne, et par des usagers extrêmement désocialisés souvent porteurs de comorbidités psychiatriques. En revanche, sa consommation constitue une préoccupation importante à l’Île de La Réunion. Le méthylphénidate (Ritaline®) connaît également une diffusion cantonnée pour le moment en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

En 2009, parmi les usagers des Csapa (Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie), 64 % de ceux ayant consommé de la morphine l’ont obtenue illégalement. Ils étaient 48 % pour le flunitrazépam (Rohypnol® ; hypnotique) et 34 % pour le clonazépam (Rivotril® ; anti-épileptique). Ces taux d’obtention illégale peuvent être plus élevés chez les usagers actifs des Caarud ; par exemple, 78 % des usagers consommant de la morphine l’ont obtenue totalement ou partiellement au marché parallèle en 2006.

En 2006, 39 % des usagers de benzodiazépines (hors flunitrazépam – Rohypnol® – quasiment toujours mésusé) fréquentant les Caarud et interrogés dans l’étude Prelud

6

Étude multisite se déroulant dans certains Caarud répartis sur 9 villes françaises. Usagers interrogés par des intervenants ou des enquêteurs expérimentés par rapport à leurs usages de drogues (N=1 017).

signalaient consommer ces médicaments uniquement dans un objectif « toxicomaniaque » (défonce, gestion du manque ou de l’usage d’un autre produit), 44 % visaient un effet « thérapeutique » (se soigner ou diminuer ses consommations) et 17 % mêlaient les deux objectifs. Les motivations à l’usage des produits codéinés connaissaient les mêmes proportions. Pour la morphine, en revanche, 84 % des consommateurs recherchaient un effet de « défonce ».

C’est dans les consommations à visée de « défonce » que se concentre majoritairement le mésusage de médicaments psychotropes. Ce dernier s’intensifie avec certaines conditions de l’usage de drogues (polyconsommation, injection, précarité...). Il s’accroît également avec la jeunesse des usagers et le genre masculin. Il est possible de repérer deux groupes d’usagers de médicaments psychotropes particulièrement mésuseurs : les usagers de drogues les plus désocialisés, le plus souvent des hommes de plus de 35 ans, dont les usages se centrent sur les médicaments psychotropes qui constituent les drogues les moins chères et qui fréquentent peu le système de soins ou de réduction des risques, et des jeunes particulièrement polyusagers âgés d’environ 25 ans, fréquemment en errance, et caractérisés par d’importantes prises de risques.

Près de 130 000 personnes ont bénéficié de traitements de substitution aux opiacés en 2007

Près de 130 000 personnes ont bénéficié de remboursements de traitements de substitution pour une dépendance aux opiacés en 2007, avec – spécificité française – une nette prédominance de la BHD représentant près de 80 % de l’ensemble, devant la méthadone

7

Deux médicaments de substitution aux opiacés sont autorisés en France : la méthadone, mise sur le marché en 1995, et la BHD disponible dès l’année suivante. Les sulfates de morphine (Moscontin®, Skénan®) sont exceptionnellement prescrits sous certaines conditions.

. Différentes sources de données permettent d’estimer le niveau d’usage de MSO en France. Les données de l’Assurance maladie permettent d’appréhender le niveau d’usage des MSO prescrits en ville ou en structures de soins et délivrés en officine de ville parmi les bénéficiaires affiliés au régime général de l’Assurance maladie. Des enquêtes reproductibles menées auprès des populations usagères de drogues vues au travers de centres de soins (enquête Oppidum : Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse ; CEIP, Centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance), en médecine de ville (enquête Opema : Observation des Pharmacodépendances En Médecine Ambulatoire ; CEIP), ou au travers de structures dites à « bas seuil d’exigence »

8

Les dispositifs dits à « bas seuil d’exigence » proposent de partir de la demande de l’usager de drogues et de s’y adapter. Ils proposent ainsi un accueil ouvert sans exigence explicitement formulée auprès des usagers de drogues.

(enquêtes ENa-Caarud et Prelud) permettent de compléter ces données.

Les différents types d’enquêtes ont pour point commun d’appréhender les niveaux d’usage de MSO ainsi que les modalités de traitement des populations concernées. Les niveaux d’utilisation des MSO sont le plus souvent évalués par le biais des doses quotidiennes moyennes

9

La dose quotidienne moyenne se calcule le plus souvent au travers des études en additionnant toutes les quantités prescrites par produit (BHD ou méthadone) de la première à l’avant dernière délivrance de l’année en les divisant par la durée de traitement (de la première à la dernière date de délivrance).

(DQM) reçues, alors que les types de traitement peuvent être approchés, suivant les cas, par la régularité des prescriptions ou par leur finalité (obtention dans le cadre d’un protocole thérapeutique de substitution ou non).

Ces enquêtes offrent également la possibilité de définir l’intentionnalité de recours aux MSO selon que les individus en font un usage thérapeutique (en protocole médical ou en « auto-substitution »

10

L’« auto-substitution » correspond à un usage thérapeutique hors protocole médical en vue également d’arrêter ou de diminuer toute consommation opiacée.

) ou non (à visée « toxicomaniaque » ou de « défonce »). L’analyse des données de remboursement de l’Assurance maladie permet quant à elle de différencier les types de traitements (« continu » ou « non régulier ») selon la durée effective de traitement sur l’année et les intervalles entre deux délivrances. Les mésusages éventuels des MSO, en particulier ceux relatifs à la BHD, peuvent par ailleurs être appréhendés de manière quantitative (part des individus bénéficiant d’une dose quotidienne moyenne supérieure à 32 mg/jour de BHD) mais aussi de manière qualitative via l’étude de l’intentionnalité de la consommation, de la voie d’administration (orale, intraveineuse, sniffée ou inhalée) et aussi du mode d’acquisition (prescription, polyprescription et/ou marché parallèle).

D’après les données recueillies auprès d’un échantillon représentatif de sujets ayant obtenu un remboursement de MSO en 2007 (enquête Cnamts/OFDT), les deux tiers des individus – ceci quel que soit le MSO dont ils ont bénéficié au cours de l’année – sont considérés comme étant en traitement régulier et donc inclus

a priori dans un processus thérapeutique. En 2007, 1,6 % des sujets ont reçu une DQM supérieure à 32 mg/jour de BDH alors qu’ils étaient 6 % en 2002, signifiant une réduction du mésusage. Le nomadisme médical et officinal

11

Consultations successives de 5 médecins ou plus et/ou 5 pharmacies ou plus alors même que le sujet ne subit pas de contraintes organisationnelles. Ces seuils laissent présager une forte présomption de détournement, surtout s’ils coexistent.

, autre indicateur de détournement, diminue également. Cette baisse du détournement de BHD – toujours préférentiellement localisé en Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Alsace – est sous-tendue par l’instauration dès 2004 d’un plan de contrôle de l’Assurance maladie sur les consommations de MSO suspectes de mésusage.

Les études pharmaco-épidémiologiques nationales (Oppidum et Opema), menées annuellement auprès de patients recevant un MSO, respectivement dans des structures de soins et au sein de cabinets de médecine générale, montrent en 2008 que la grande majorité des sujets sont dans une démarche de soin (respectivement 92 et 99 %) avec très peu de mésusages (voie d’administration orale de la BHD dans respectivement 94 et 97 % des cas et acquisition du médicament par prescription dans la très grande majorité). À l’inverse, les sujets qui ne sont pas dans une démarche de soin (respectivement 8 et 1 %) ont recours majoritairement à des voies d’administration autres que la voie orale et à un approvisionnement illégal.

En revanche, les études menées auprès des sujets fréquentant les structures à « bas seuil d’exigence » – enquête Prelud en 2006 et enquête Ena-Caarud en 2008 – retrouvent des intentionnalités d’usage beaucoup moins marquées vers le soin (seule la moitié des sujets interrogés dans l’enquête Prelud disent recourir à la BHD uniquement à cette fin), avec un usage de BHD principalement par voie intraveineuse (respectivement 58 et 56 % des sujets inclus dans ces enquêtes).

Certaines de ces études apportent également des éléments d’information sur les co-consommations de médicaments psychotropes parmi les sujets bénéficiaires de MSO, sans préjuger de leur mésusage. L’analyse de la base de données de la Cnamts en 2007 montre en particulier qu’un peu moins de la moitié des patients ont reçu également au moins une molécule de la famille des benzodiazépines (anxiolytique et/ou hypnotique) au cours de l’année

12

Parmi une liste de molécules préétablie.

. Cette prévalence est plus élevée parmi les sujets bénéficiaires de la CMU quel que soit le MSO reçu (54 %) et particulièrement parmi les sujets bénéficiant d’une DQM>32 mg/jour de BHD (85 %).

En 2010, 9 % des personnes détenues ont bénéficié de médicaments de substitution aux opiacés

De nombreuses données françaises et internationales attestent des liens multiples entre l’usage de drogues illicites, la morbidité psychiatrique, le mésusage de médicaments psychotropes et l’incarcération. En prison, la présence d’usagers de drogues, de personnes présentant une pathologie psychiatrique mais aussi de trafiquants explique une part de la consommation de médicaments psychotropes. Au 1er janvier 2009, parmi les personnes détenues condamnées, 14 % étaient incarcérées au titre d’une ILS (infraction à la législation des stupéfiants) qui recouvre essentiellement des faits liés au trafic. En dix ans, le nombre de sujets incarcérés pour ce motif a augmenté de 165 %. La prévalence des personnes souffrant de pathologies psychiatriques en prison a été estimée à 70,5 % (2006). Selon les professionnels, il s’agit de la morbidité psychiatrique préexistante mais également de la souffrance psychique qui peut naître du processus judiciaire et de la détention.

Chez les sujets entrant en détention, l’enquête de la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) menée en 2003 indique qu’un tiers d’entre eux déclare une utilisation prolongée et régulière de drogues illicites dans les douze mois précédents et que 10 % sont polyusagers. Cinq pour cent des sujets déclarent une consommation de médicaments psychotropes de type « toxicomaniaque »

13

Le terme toxicomaniaque n’étant pas défini, on ignore ce qu’il intègre exactement. Les prises de médicaments psychotropes en gestion du manque ou de la chute d’effets de stimulants ne sont vraisemblablement pas incluses, conduisant peut-être à une sous-évaluation des consommations de médicaments détournés.

« prolongée et régulière » et près de 15 % sont en cours de traitement par médicaments psychotropes. En 2003, près de 8 % des entrants déclaraient avoir un traitement de substitution aux opiacés (8 fois sur 10, il s’agissait de BHD).

Prévalence (%) de consommations déclarées de médicaments psychotropes et de médicaments de substitution aux opiacés chez les entrants en détention en 2003 (d’après Drees, 2003)

|

Utilisation prolongée et régulière de drogues illicites au cours des 12 mois avant l’incarcération dont :

|

33

|

|

Médicaments utilisés dans un but toxicomaniaque

|

5

|

|

Traitement de substitution en cours par :

| |

|

Méthadone

|

1,5

|

|

BHD

|

6

|

|

Traitement en cours par médicaments psychotropes dont :

|

15

|

|

Neuroleptiques

|

5

|

|

Antidépresseurs

|

5

|

|

Anxiolytiques ou hypnotiques

|

12

|

Au cours de l’incarcération, la prévalence d’usage de médicaments psychotropes reste peu documentée en France, en lien avec la difficulté de s’adresser directement aux personnes détenues. Les études menées en Europe indiquent l’existence d’une consommation plus importante de médicaments psychotropes en milieu carcéral que dans la population générale. En France, une étude réalisée en 2000, dans la prison de Lyon, estime que 37 % des hommes incarcérés sont des usagers chroniques de benzodiazépines.

La consommation de médicaments psychotropes apparaît moindre dans les établissements les moins surpeuplés. On observe davantage de consommation de médicaments psychotropes parmi les prévenus que parmi les condamnés, et davantage d’usage dans les premiers mois d’incarcération. Enfin, l’accès aux soins favoriserait également la consommation de médicaments psychotropes, l’usage mesuré englobant usage approprié et mésusage.

En 2010, 9 % de l’ensemble des personnes détenues bénéficient d’un traitement de substitution aux opiacés. Les TSO sont de plus en plus facilement poursuivis après l’entrée en prison (dans 9 cas sur 10), voire initiés à l’entrée en détention. D’après l’enquête Prevacar (Prévalence du VIH, du VHC et des TSO en milieu carcéral) mise en place en juin 2010, un tiers des traitements sont initiés pendant l’incarcération (avec une part de la méthadone en légère hausse). Cependant, d’après l’inventaire Pri2de (Programme de recherche et intervention sur la prévention des risques infectieux en milieu pénitentiaire) réalisé en juin 2010, 19 % des établissements pénitentiaires déclaraient piler ou diluer la BHD afin de limiter son détournement ; de telles pratiques compromettant l’efficacité thérapeutique de la BHD.

On dispose de très peu de données quantitatives françaises sur les usages de substances illicites et des médicaments psychotropes détournés au cours de l’incarcération. Les benzodiazépines sont le plus souvent prises par voie orale, y compris chez les usagers de drogues. Pour la BHD, les modes de consommation évoluent avec l’accroissement de l’utilisation du snif et, dans une moindre mesure, de la voie fumée, mais l’injection persiste pour certains usagers.

Des travaux sociologiques montrent qu’une partie des usagers de drogues effectuent un transfert des usages de drogues illicites vers les médicaments psychotropes à l’entrée en détention. Certains cherchent à consommer n’importe quel produit disponible pour supporter l’incarcération, alors que d’autres visent à combler le manque. Les personnes détenues non usagères de drogues utilisent les médicaments psychotropes pour s’adapter aux conditions carcérales ou fuir la réalité. En outre, des initiations à l’utilisation détournée de médicaments tels que la BHD sont documentées chez des personnes détenues non usagères de drogues ainsi que l’existence de micro-trafics.

En population générale, différentes situations de pharmacodépendance aux médicaments psychotropes peuvent être évoquées

D’abord classée par la nosographie psychiatrique dans la rubrique des toxicomanies (DSM-III, 1980)

14

Diagnostic and Statistical of Mental disorders

, la dépendance aux médicaments psychotropes est redéfinie ensuite par cette même nosographie comme « une dépendance psychologique sans dépendance physiologique » (DSM-III-R, DSM-IV). Néanmoins, en 1990, l’

American Psychiatric Association reconnaît pour les benzodiazépines la manifestation d’une dépendance physiologique à l’arrêt du traitement. L’Association retient alors comme définition susceptible de s’appliquer à la population générale celle du « syndrome de retrait » : les sujets auxquels on retire le médicament sont, dans une très large proportion, incapables d’y renoncer et réitèrent leur consommation. L’état de malaise vécu à l’arrêt du traitement n’est pas un état de manque mais plutôt un faisceau de symptômes. Dans le prochain DSM-V, la distinction entre abus et dépendance devrait disparaître au profit d’une catégorie unique appelée « trouble lié à une substance ». De ce fait, on pourra parler de trouble lié à l’usage de psychotrope devant l’existence d’un seul critère : tolérance ou syndrome de sevrage à l’arrêt ou envie impérieuse de consommer à nouveau (

craving) quand le médicament n’est plus disponible ou survenues répétées de dommages que ce soit dans le domaine familial, professionnel ou social.

Néanmoins, la caractérisation et la prévalence de ce phénomène restent sujettes à débats. D’abord, l’idée selon laquelle le syndrome de retrait serait d’origine purement physiologique côtoie une explication cognitive, sans que ces deux hypothèses suffisent à rendre compte de la variance du phénomène dans la population ayant arrêté de consommer les produits. Ensuite, la part des anciens consommateurs ayant souffert du syndrome varie selon les études de 15 % à 50 %, et pourrait concerner 90 % d’entre eux. Le phénomène paraît donc extrêmement variable selon les substances et connaît une intensité elle-même variable selon les consommateurs et les motifs de consommation. En dépit de ces multiples imprécisions, il semble exister des formes de dépendance singulières et diverses mais une dépendance néanmoins.

Les facteurs sociaux de l’usage, susceptibles d’expliquer la distribution de la consommation dans la population, peuvent être ramenés à quelques processus principaux. La consommation des médicaments psychotropes est un phénomène extrêmement répandu dans la population générale. La prescription des médicaments psychotropes s’intègre le plus souvent dans une médecine somatique, des troubles digestifs et cardiovasculaires en particulier, car seulement 17 % des ordonnances ne comprennent que ces médicaments. Dans 30 % des cas, la durée de la consommation est inférieure à 6 mois, soit inférieure au seuil défini pour la prescription efficace des antidépresseurs. Pour les benzodiazépines, elle atteint, à l’inverse, des durées supérieures à 2 ans dans plus de 30 % des cas, et supérieures à 5 ans dans plus de 15 % des cas, soit une chronicité sans commune mesure avec les règles de prescription.

L’analyse des prescriptions semble indiquer qu’il existe des sujets qui, bien que ne présentant probablement pas de trouble psychiatrique caractérisé, reçoivent des traitements (principalement anxiolytiques) pour répondre à des plaintes somatiques mais également sociales, auxquelles on peut associer des durées de consommation, une proximité aux médicaments et donc des degrés de dépendance aux médicaments psychotropes assez différents.

Les sciences sociales ont peu analysé les consommations chroniques et, parmi elles, moins encore les consommations problématiques. En réalité, ou bien les analyses ont d’emblée conclu à l’effet addictif des substances à partir d’une simple reprise de l’argument physiologique, ou bien elles ont cherché au contraire à mettre en avant l’autonomie du patient, allant parfois jusqu’à suggérer une maîtrise parfaite de celui-ci sur le produit. Néanmoins, une typologie des recours en fonction de leur durée peut être esquissée.

Les recours conjoncturels (inférieurs à 6 mois) concernent essentiellement la population la plus jeune (moins de 45 ans). Ce type de recours serait épisodique parce qu’il est lié le plus souvent à des effets de situation susceptibles d’évoluer dans le temps (rupture, chômage, deuil...). Dans la mesure où le recours reste temporaire, l’usage est rarement vécu dans les termes d’une situation de dépendance.

Les recours de nécessité (plus d’une décennie de traitement) correspondent aux durées de prescription les plus longues, parfois supérieures à 20 ans. Ces prescriptions concernent la population la plus âgée et viseraient l’accompagnement des maladies somatiques invalidantes, la prise en charge de la douleur, du vieillissement et de l’isolement ou bien encore le traitement massif, mais lié à de multiples causes, de l’entité transnosographique qu’est l’insomnie. L’attachement aux médicaments, en particulier aux hypnotiques, est indéniable, et le sentiment de dépendance est très largement partagé. Toutefois, le traitement s’appuie sur une définition de la santé qui n’est pas celle de la psychiatrie mais qui bénéficie d’une légitimité tout aussi réelle. Cette définition commande de traiter la douleur ou la souffrance associée à la maladie chronique ou à l’isolement. C’est pourquoi, si la dépendance est réelle, elle est rarement vécue comme un problème.

Les recours problématiques aux médicaments (au moins 5 ans d’usage) s’observent dans une population, âgée de 45 à 55 ans, qui est la plus proche du cœur de cible de la clientèle psychiatrique. Traités pour anxiété ou dépression par les généralistes, ces patients ont des difficultés à situer l’origine de leur trouble : selon eux, il est « en soi » et se manifeste par une forte auto-dévalorisation. Le médecin généraliste, ne reconnaissant pas ces patients dans les grands cadres diagnostiques de la psychiatrie, a tendance à tenter de les soulager de façon symptomatique. De ce contexte, se déduit une consommation chronique et souvent compulsive du produit. Le patient vit sa consommation à la fois comme une nécessité et comme un déni de lui-même. La dépendance est patente, et vécue comme néfaste et problématique.

Ainsi, les consommations chroniques s’inscrivent souvent hors du cadre des préconisations énoncées par la psychiatrie, mais elles s’entourent néanmoins d’une légitimité sanitaire, soudée, entre autres, au traitement de la douleur et de la souffrance. Ce constat est confirmé d’une certaine manière par la difficulté que présente l’évaluation du rapport bénéfice/risque. Les risques liés aux consommations chroniques sont bien réels, notamment chez la personne âgée (perte de vigilance, de mémoire, confusion, aggravation des symptômes de démence...) mais leurs bénéfices sont tout aussi patents pour les patients et les prescripteurs (accompagnement des maladies chroniques, traitement de l’insomnie, de la douleur et du mal-être en général, évitement du recours à d’autres psychotropes dont l’alcool...).

Chez les usagers de drogues, la dépendance s’accompagne le plus souvent de mésusages de médicaments psychotropes

La population des usagers de drogues apparaît à haute prévalence d’usage de substances psychotropes. Il s’agit soit de personnes consommatrices de substances illicites ou détournées

15

Issues du trafic ou correspondant à un mésusage.

, approchées du fait de leur fréquentation de lieux institutionnels spécifiques à caractère sanitaire, social ou judiciaire, soit de personnes appréhendées dans un espace plus ou moins ciblé et homogène (espace festif, « rue »...) au travers d’enquêtes de type socio-ethnographique. Ces enquêtes ne prétendent pas représenter l’exhaustivité de la population des usagers de drogues, mais des segments de celle-ci, limitant ainsi les conclusions possibles. Il serait illusoire d’envisager cette population de façon homogène ; elle recouvre en effet des sous-groupes socioculturels et des trajectoires individuelles d’usages disparates.

Les phénomènes de mésusages et de pharmacodépendances aux médicaments psychotropes sous formes d’usage non conforme, d’usage problématique, de modification des modes d’administration ou d’obtention, d’addiction ou de toxicomanie y sont observables dans des proportions variables selon les médicaments concernés, les contextes sociodémographiques et d’usage.

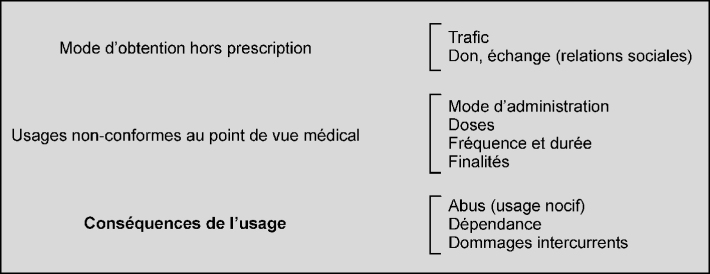

En France, la notion de mésusage est souvent associée à l’usage détourné ou au détournement d’usage. En fait, le mésusage est une notion englobante qui fonctionne avec « et » et « ou » ; elle s’appréhende dans trois dimensions distinctes.

Les finalités d’usage d’un médicament psychotrope en dehors du champ médical sont multiples et recoupent des contextes et des moments différents dans l’histoire de la personne. De plus, les usagers sont souvent engagés dans des polyconsommations où chaque molécule peut être consommée dans un objectif particulier.

En matière de médicaments psychotropes, en dehors des traitements de substitution aux opiacés, les usages problématiques concernent essentiellement les somnifères et les tranquillisants.

Le mésusage des anesthésiques comme la kétamine ou le GHB (gamma-hydroxybutyrate) concerne des sous-groupes de populations essentiellement en contexte festif ou très marginalisés dans des usages récréationnels. Ces contextes peuvent induire parfois du trafic, des abus d’usage et des usages problématiques, mais peu de pharmacodépendances.

Les antidépresseurs, les antipsychotiques et les antiparkinsoniens ne font pas l’objet de phénomènes de pharmacodépendance significatifs chez les usagers de drogues. En revanche, des cas de consommation massive à visée d’ivresse sont parfois constatés.

Récemment, une augmentation des phénomènes de mésusages (ou de pharmacodépendance) de stimulants (méthylphénidate, modafinil) a été observée dans certains sous-groupes de populations.

Les usagers de drogues ont un rapport différent avec les traitements de substitution aux opiacés, selon qu’ils demandent une prise en charge médicale, visent une gestion du manque ou recherchent des effets psychotropes marqués. Les profils sociodémographiques, psychopathologiques, les trajectoires d’usage, les attentes spécifiques à l’égard des traitements, conduisent à une diversité des besoins ressentis et des attentes des usagers en matière de MSO.

Il convient de distinguer l’approvisionnement de la BHD hors prescription qui inscrit le mésusage dans une dimension collective, des autres formes d’usages détournés (modes d’administration, doses, fréquences...) qui concernent en premier lieu une dimension personnelle de l’usage. Le trafic contribue également à détériorer la représentation d’un médicament utile, au profit d’une image de « mauvaise drogue ».

Pour des raisons qui sont à la fois pharmacologiques, psychiques et sociales, le rapport qu’un usager pharmacodépendant va développer dans le temps avec les opiacés est évolutif. L’introduction de MSO dans cette dynamique est un paramètre qui va en influencer l’évolution. Ces constats cliniques ont conduit à envisager les stratégies de prises en charge en distinguant des seuils d’exigence qui correspondent à des intentionnalités thérapeutiques différentes : le soin et la réduction des risques. Ces objectifs pluriels ont été à l’origine de pratiques médicales diverses et qui s’opposent parfois.

Si une partie des usagers recherche une prise en charge médicale, une autre est encore en quête de produits. Ainsi pour certains, y compris un sous-groupe engagé dans des usages qui ne sont pas toujours conformes, les MSO sont des ressources pour sortir de la toxicomanie, alors que pour d’autres, ils sont utiles pour mieux gérer une vie dans laquelle l’usage de drogue est une composante.

En population générale, la prévalence de la pharmacodépendance, estimée entre 1 et 2 % d’après les études américaines, reste inconnue en France

Il existe peu d’études traitant spécifiquement du mésusage et de la dépendance en France et en Europe. Davantage d’éléments peuvent être extraits des études américaines qui se sont intéressées aux sédatifs, aux stimulants et aux opiacés (en raison de l’importance de la dépendance aux antalgiques opiacés aux États-Unis).

Dans l’étude épidémiologique Nesarc (National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions) portant sur 40 000 sujets représentatifs de la population américaine, la prévalence vie entière de l’usage non médical, de l’abus ou de la dépendance (critères DSM-IV) à plusieurs types de médicaments psychotropes a été décrite. Les taux de prévalence de l’usage non médical de sédatifs, tranquillisants, antalgiques opiacés et amphétamines se situent entre 3 et 5 %, ceux de l’abus ou de la dépendance entre 1 et 2 %. Les facteurs de risque identifiés pour l’abus/la dépendance étaient le sexe masculin, l’appartenance au groupe Native Americans, le fait d’être jeune et séparé/divorcé. Les abus/dépendances à chacun de ces médicaments étaient corrélés entre eux et avec l’usage de drogues illicites. Les troubles psychiatriques étaient également un facteur de risque ; le trouble bipolaire, le trouble panique et le trouble de personnalité antisociale étaient les plus fortement corrélés à l’abus/dépendance aux médicaments psychotropes.

Prévalence de l’usage non médical vie entière et prévalence de l’abus/dépendance vie entière aux médicaments psychotropes aux États-Unis (d’après l’étude Nesarc 2001-2002)

| |

Prévalence vie entière de l’usage non médical (%)

|

Prévalence abus/dépendance(%)

|

|

Sédatifs

|

4

|

1

|

|

Tranquillisants

|

3

|

1

|

|

Antalgiques opiacés

|

5

|

1

|

|

Amphétamines

|

5

|

2

|

Une étude plus précise de la même population s’est focalisée sur l’usage non médical dans l’année écoulée des antalgiques opiacés. La prévalence retrouvée était de 1,8 %. Parmi ces sujets, 53 % avaient utilisé ces traitements pendant moins d’un mois, mais 20 % réunissaient les critères d’abus ou de dépendance et 13 % avaient présenté un usage quotidien sur l’année. Les facteurs associés à la dépendance aux antalgiques non prescrits étaient l’existence de douleurs, de troubles psychiatriques, d’abus et de dépendance à l’alcool et l’usage de drogues illicites (odds ratio entre 1,5 et 3). Les troubles psychiatriques préexistants apparaissent comme un facteur de risque d’apparition ultérieure d’usage non médical d’antalgiques opiacés et, inversement, l’usage non médical de ces traitements est un risque de survenue ultérieure de troubles psychiatriques (odds ratio entre 2 et 4). Il en est de même pour la relation temporelle entre dépendance aux antalgiques opiacés résultant de l’usage non médical et troubles psychiatriques (multiplication du risque entre 5 et 10). Les auteurs en concluent que ces troubles partagent des facteurs de vulnérabilité communs.

Dans l’étude américaine NSDUH (National Survey on Drug Use and Health) portant sur près de 92 000 sujets (âgés de 18 ans et plus) représentatifs de la population générale, l’usage non médical de médicaments opiacés dans l’année écoulée était retrouvé avec une prévalence de 4,5 %, parmi lesquels 12,5 % des sujets présentaient les critères d’abus ou de dépendance (soit environ 0,5 % de la population générale). Le premier médicament cité par les sujets était l’hydrocodone (68 %). Les facteurs associés à l’usage non médical étaient des troubles psychiatriques : le trouble panique, la dépression majeure et les symptômes phobiques. Les autres facteurs associés identifiés étaient un moins bon état de santé, un antécédent d’abus à un autre traitement prescrit, un usage passé d’héroïne et un âge précoce d’initiation aux substances (inférieur à 13 ans).

Dans certains sous-groupes de la population générale (sujets âgés, femmes, adolescents ou étudiants), les prévalences de mésusage ou de dépendance médicamenteuse peuvent atteindre 9 %. Au Canada, dans un échantillon d’environ 3 000 personnes de plus de 65 ans interrogées à leur domicile, la prévalence sur les 12 derniers mois de l’usage de benzodiazépines (selon prescription) était de 25 %. La prévalence de la dépendance chez ces patients était de 9 %. Les facteurs associés à la dépendance étaient le sexe féminin, les troubles cognitifs et les difficultés à trouver de l’aide pour des problèmes émotionnels ou psychologiques (odds ratio de 2 à 3).

Sur 3 000 adolescents de 12-17 ans représentatifs de la population générale américaine, une étude a rapporté une prévalence du mésusage de médicaments au cours de l’année de 6,7 %. Les facteurs associés à ce mésusage étaient des antécédents de conduites délictueuses, des usages d’autres substances, avoir été témoin de violence et présenter un PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) (avec des odds ratio autour de 2 sauf pour l’usage d’autres substances pour lequel l’odds ratio est de 8).

De même, des études réalisées en Australie et au Japon mettent en relation la présence de troubles affectifs de type dépression majeure et trouble bipolaire ainsi que des troubles anxieux et la survenue ultérieure d’abus et de dépendance aux drogues en général, y compris les sédatifs, psychostimulants et opiacés.

En population générale, une association entre diagnostic de mésusage de médicaments prescrits (tranquillisants, stimulants, antalgiques) et diagnostic vie entière d’abus et de dépendance à l’alcool est fréquemment retrouvée. Le sens de l’association serait bidirectionnel, soulignant la vulnérabilité des patients alcoolodépendants à développer une dépendance médicamenteuse et inversement.

En population clinique, la prévalence de la pharmacodépendance peut atteindre 50 % d’après les études internationales

Il n’existe pas d’étude en France sur la prévalence du mésusage et de la dépendance aux traitements psychotropes dans des échantillons sélectionnés de patients traités pour des troubles psychiatriques, et sur les facteurs de risque associés.

Dans des études internationales, la prévalence de l’abus ou de la dépendance (selon les critères DSM-IV) à des médicaments psychotropes a pu être évaluée à des taux atteignant 50 % dans certains troubles si l’on prend en compte l’ensemble des classes de médicaments pouvant faire l’objet d’abus. Il s’agit fréquemment de sédatifs-anxiolytiques, et moins souvent de stimulants et d’antalgiques opiacés. Certaines études montrent que la prévalence d’abus ou de dépendance aux médicaments psychotropes est statistiquement plus élevée en cas de trouble addictif associé au trouble psychiatrique (schizophrénie 63 %, trouble bipolaire 75 %, dépression majeure 66 %, autre diagnostic 48 %). De même, les patients réunissant les critères de trouble de la personnalité de type « border-line » (émotionnellement labile) sont plus à risque que les autres de présenter un abus de médicaments.

Parmi les patients souffrant de TDAH (trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité), les plus à risque d’usage de drogues licites et illicites sont ceux qui présentent une comorbidité avec un trouble de personnalité antisociale, un trouble bipolaire, un trouble des conduites alimentaires, des symptômes plus sévères, et un abandon de l’école. De plus, une mise en place tardive du traitement (durant l’adolescence ou l’âge adulte plutôt que dans l’enfance) apparaît également comme un facteur de risque identifié d’abus des traitements amphétaminiques prescrits dans cette indication.

Outre le mésusage d’anxiolytiques-sédatifs, psychostimulants et antalgiques opiacés, le mésusage de quelques autres classes de médicaments psychotropes a été recherché chez des patients traités pour des affections psychiatriques. C’est notamment le cas des atropiniques, habituellement prescrits pour leur effet correcteur des symptômes neurologiques extrapyramidaux (akinésie, rigidité, tremblements) qui sont un effet secondaire bien connu des traitements neuroleptiques. Ils font l’objet d’un abus du fait de leurs propriétés hallucinogènes quand ils sont pris à forte dose. Cet abus peut être observé chez des sujets toxicomanes qui n’ont pas d’indication médicale à recevoir ce traitement.

Chez les patients suivis en soins généraux, l’association entre abus de médicaments psychotropes et troubles ou symptômes psychiatriques est constamment retrouvée. Là encore, l’association entre abus de médicaments psychotropes et sévérité des troubles est la règle. Les mésusages et la dépendance sont le plus souvent identifiés pour les anxiolytiques, les opiacés et les stimulants.

Une étude française a concerné des patients suivis en médecine générale et recevant des prescriptions de benzodiazépines en continu depuis plus de 6 mois et parmi lesquels 80 % présentaient des affections psychiatriques (troubles dépressifs, troubles anxieux) avec des niveaux de handicap importants (retentissement sur la vie sociale et le fonctionnement général noté 5 sur une échelle de 7). La dépendance aux benzodiazépines concernait 50 % des patients.

Quelques études (américaines ou européennes) indiquent que les patients recevant des opiacés pour des douleurs chroniques et chez lesquels on dépiste une tendance à l’abus du traitement, présentaient en majorité une comorbidité psychiatrique.

Les patients toxicomanes

16

La terminologie de « toxicomane » est aujourd’hui remplacée par celle d’« usager problématique de drogues ». La définition opérationnelle retenue par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) pour « usager problématique de drogues » (UPD ; en anglais, PDU pour Problematic Drug User) est la suivante : usager de drogues par voie intraveineuse ou usager régulier d’opiacés, cocaïne ou amphétamines durant l’année passée pour le groupe d’âges de 15-64 ans.

présentent fréquemment un mésusage ou une dépendance aux traitements psychotropes prescrits. Selon les études, le taux de prévalence varie de 30 à 50 %. Dans cette population à haut risque, l’association avec la sévérité soit de la toxicomanie, soit des troubles psychiatriques est constamment retrouvée. Le sens de l’association peut être bidirectionnel : les troubles psychiatriques favorisant la dépendance aux traitements psychotropes ou la prise chronique de ces médicaments étant à l’origine d’une apparition ou d’une aggravation de ces symptômes. Un grand nombre d’études européennes et américaines s’est intéressé plus particulièrement à la dépendance aux benzodiazépines dans la population de toxicomanes. Dans plusieurs études, cette dépendance a été identifiée comme un facteur de mauvais pronostic dans le suivi des traitements de substitution aux opiacés. En effet, à fortes doses, les benzodiazépines entraînent des effets appétitifs chez les patients traités par méthadone ou BHD. Dans une étude écossaise portant sur des femmes toxicomanes, la prévalence de la dépendance aux benzodiazépines était de 50 %. Les facteurs associés étaient la polytoxicomanie, des antécédents d’usage de drogue par voie intraveineuse, de comportements auto-agressifs et de tentatives de suicide et la présence de symptômes psychiatriques. Dans une autre étude, 25 % des patients toxicomanes recevant un traitement par benzodiazépines présentaient un diagnostic vie entière de dépendance à ce traitement et 22 % présentaient une dépendance actuelle associée aux critères de trouble anxieux ou dépressif vie entière (

odds ratio compris entre 2 et 4).

Les études mettant en évidence chez des sujets toxicomanes une association entre troubles psychiatriques et abus de médicaments psychotropes autres que les benzodiazépines sont moins fréquentes. Dans le groupe de patients toxicomanes (présentant un abus ou une dépendance aux opiacés) issus de l’étude Nesarc, les prévalences d’abus et de dépendance ont été mesurées pour les sédatifs et tranquillisants (abus 33 %, dépendance 10 %), ainsi que pour les amphétamines (abus 33 %, dépendance 15 %).

Contrairement aux patients toxicomanes, les patients suivis pour une dépendance à l’alcool ont fait l’objet de très peu d’études en matière d’abus et de dépendance à des traitements psychotropes. Pourtant, ils présentent de nombreux facteurs de risque (notamment biologiques) : une tolérance croisée entre alcool et benzodiazépines, une comorbidité fréquente de troubles addictifs et une fréquence élevée de troubles psychiatriques. Aucune étude sur la dépendance aux sédatifs, aux psychostimulants, aux antalgiques opiacés ou à d’autres médicaments psychotropes dans des populations cliniques de patients alcoolodépendants en France n’a été identifiée. On peut supposer que les patients dépendants aux médicaments psychotropes sont aussi ceux qui présentent les symptômes les plus sévères au plan alcoolodépendance et psychiatrique.

Les modalités de traitement de la dépendance aux médicaments psychotropes se fondent sur les mêmes principes que tout traitement de la dépendance

Une fois la dépendance à un médicament psychotrope installée, son traitement devient un objectif thérapeutique en soi. Plusieurs études ont décrit des stratégies de sevrage pour des dépendances aux benzodiazépines et aux opiacés prescrits. Les principes des traitements proposés sont alors le plus souvent les mêmes que pour des dépendances aux opiacés illicites. Par analogie, ce type de stratégies de traitement de la dépendance médicamenteuse s’inspire des stratégies de décroissance progressive. En cas d’échec, les traitements de maintenance ou de substitution sont toujours proposés en derniers recours.

En revanche, ce schéma de substitution-décroissance ne s’applique pas à la dépendance aux psychostimulants. Par analogie aux études sur les traitements pharmacologiques dans la dépendance aux psychostimulants illicites (cocaïne et méthamphétamines), il n’y a pas de bénéfice démontré d’une approche substitutive utilisant des amphétamines à demi-vie longue. Il n’y a d’ailleurs pas d’études sur lesquelles se fonder pour recommander cet usage chez des patients dépendants à des traitements psychostimulants prescrits.

Les principes de prise en charge de la dépendance aux sédatifs et aux opiacés prescrits en population générale sont consensuels dans les différentes études. Ils se fondent sur quelques idées fortes :

• le changement de classe médicamenteuse quand il est possible ;

• une diminution progressive des doses en cas d’échec d’un sevrage brutal ;

• l’adjonction d’une autre classe (antidépresseur, antiépileptiques) pour traiter les manifestations dépressives ou anxieuses qui peuvent constituer des facteurs de maintien de la dépendance ;

• le traitement de maintenance (ou de substitution) en cas d’échec des stratégies de sevrage progressif ;

• l’adjonction d’un traitement psychothérapique ou d’accompagnement psychosocial est la règle, notamment dans les cas de rechute.

Même si elles sont peu nombreuses dans des populations spécifiques, les études existantes chez les patients toxicomanes proposent les mêmes principes généraux de réduction des benzodiazépines. Le pronostic de ces stratégies de sevrage est toutefois défavorable dans cette population, avec des taux de succès très limités. Ainsi, il a été rapporté dans une étude réalisée en Angleterre, plus de 75 % d’abandon dans des programmes de réduction de dose de 10 % par mois de diazépam chez des polytoxicomanes. Le pronostic n’est pas meilleur dans les populations de patients dépendants aux benzodiazépines non toxicomanes. Bien que les résultats de ces stratégies de sevrage soient décevants, il est à noter que ce sont celles recommandées par les autorités de santé dans la prise en charge des dépendances aux benzodiazépines. Les stratégies de substitution au long cours restent une alternative de dernier recours, par défaut.

Mésusages et pharmacodépendance semblent associés à un risque plus élevé de suicide, même si peu d’études ont caractérisé ce lien

Les études s’intéressant à la relation entre mésusage de médicaments psychotropes et suicide sont peu nombreuses. La plupart traite des substances psychoactives dans leur ensemble, sans distinguer les médicaments des substances illicites. De plus, rares sont les études qui permettent de différencier usage, mésusage, abus, dépendance et intoxication volontaire dans un but suicidaire. Il existe quelques données concernant le risque de mésusage de médicaments psychotropes chez les sujets qui présentent des conduites suicidaires ou le risque de conduites suicidaires chez les usagers de médicaments psychotropes.

Parmi les études menées chez les usagers de médicaments psychotropes, deux études, l’une suédoise, l’autre allemande, montrent que la dépendance (ou le mésusage) aux médicaments psychotropes multiplie par un facteur supérieur à deux le risque de mort par suicide. Ce risque est encore plus élevé pour ceux qui présentent un trouble lié à l’usage d’alcool et il est multiplié par 10 pour les sujets qui font également usage de substances illicites. Cette surmortalité est plus prononcée dans les cas de dépendance que d’abus. En population clinique psychiatrique, les sujets dépendants aux médicaments psychotropes présentent un risque accru de mortalité et de suicide, avec la perte de près de neuf ans de vie. Plusieurs études ont montré, chez des patients traités pour un trouble lié à l’usage de substances psychoactives, que l’utilisation de médicaments sédatifs ou de benzodiazépines est associée à un plus grand risque de tentative de suicide. Dans l’étude française « Subazur » (2008) qui a inclus des patients traités par buprénorphine haut dosage, une plus grande fréquence d’idéations ou de conduites suicidaires était observée chez les patients utilisant cette molécule par voie intraveineuse (mésusage). De telles données viennent corroborer le lien entre mésusage de médicaments et suicide. Bien qu’il existe très peu d’études évaluant le risque de conduites suicidaires dans le mésusage de médicaments psychotropes, celles disponibles identifient cependant une augmentation importante de ce risque.

La plupart des études menées chez les victimes de suicide sont anglo-saxonnes. Aucune n’a eu un accès direct au mode d’usage des médicaments psychotropes impliqués dans les décès. Les données qui s’appuient sur les études dont la méthodologie permettait d’estimer la prévalence des abus et dépendances aux médicaments psychotropes chez les patients ayant fait une tentative de suicide et les victimes de suicide montrent l’existence d’une association forte entre mésusage de médicaments psychotropes et actes suicidaires. Les études réalisées post mortem suggèrent une association entre mésusage de médicaments psychotropes et mortalité par surdose, mais celle-ci semble plus souvent accidentelle qu’intentionnelle.

Ainsi, il semble exister une association entre mésusage de médicaments psychotropes et conduites suicidaires. Peu d’études ont été consacrées à ce sujet et leur méthodologie variable ne permet pas de caractériser cette association. Les différentes substances sont souvent confondues en un unique groupe et l’usage est rarement distingué du mésusage, lui-même exceptionnellement défini.

Mésusages et pharmacodépendance sont associés à des complications somatiques

À l’exception des décès, il n’existe pas de données de prévalence ou d’incidence concernant les complications somatiques liées à l’usage, au mésusage et à la pharmacodépendance aux médicaments psychotropes, ce qui limite les possibilités d’évaluation de leur gravité en termes de santé publique. Les services d’urgences et les services de réanimation sont, parmi d’autres, des acteurs clés dans l’évaluation épidémiologique des complications liées aux médicaments, mais une telle veille sanitaire ne fait pas partie actuellement de leurs missions en France.

Le mésusage des médicaments psychotropes expose à des dangers liés aux voies et modes d’administration, aux complications non spécifiques, communes aux situations de surdose par ces substances et à des complications spécifiques liées à certaines molécules par une toxicité d’organe surajoutée à l’effet psychotrope en surdose. Cette toxicité d’organe peut être le fait du principe actif psychotrope ou d’autres principes actifs normalement associés dans les spécialités délivrées.

Le consommateur est exposé à tous les effets adverses sur les différents organes, induits par ces substances aux doses pharmacologiques recommandées ou en situation de mésusage. Des interactions pharmacologiques potentiellement délétères et graves peuvent apparaître sur le plan clinique. L’existence de telles interactions devrait être recherchée lorsque le mésusage est établi, et portée à la connaissance des consommateurs lorsqu’elles sont reconnues.

Selon une étude s’appuyant sur les bases de données des services de réanimation en Île-de-France, couvrant une période de 12 ans, le nombre annuel d’admissions pour intoxications médicamenteuses a connu une baisse légère mais significative passant d’environ 1 300 en 1997 à 1 200 en 2008. Les classes pharmacologiques les plus concernées (parmi les médicaments T46 à T50 selon la CIM-10) sont les antiépileptiques, les sédatifs, les hypnotiques, les antiparkinsoniens, les psychotropes non classés et les médicaments agissant sur le système cardiovasculaire. Cette légère diminution ne concerne pas une classe particulière.

Au cours des douze années d’observation, parmi les admissions pour intoxications médicamenteuses, la proportion d’hommes est restée stable, autour de 40 %, avec un âge moyen qui est passé de 41±16 à 47±17 ans. La proportion de patients de moins de 25 ans est passée de 14 à 10 % tandis que le pourcentage des intoxications médicamenteuses chez les personnes âgées de 80 ans et plus est passé de 2,5 à 5 %. La gravité de l’état des patients intoxiqués par des médicaments et admis en réanimation a augmenté de façon significative tout comme la durée de séjour en réanimation (sans modification de la durée du séjour hospitalier). La mortalité en réanimation et la mortalité hospitalière ont plus que doublé sur cette période de 12 ans, passant respectivement de 2 à 6 % et de 3 à 7 %.

Le mésusage de médicaments psychotropes expose également à des dangers liés à une toxicité cumulative.

Que ce soit en toxicité aiguë ou en toxicité cumulative, il existe des facteurs individuels de variabilité de réponse et de vulnérabilité, d’origine génétique et environnementale. Mal connus, ces facteurs sont des éléments confondants dans l’établissement de relations dose-durée d’exposition pour la survenue des complications somatiques liées au mésusage des médicaments psychotropes.

L’analyse toxicologique est une aide indispensable à la précision des causes et mécanismes de toxicité d’organe et de décès. Elle est couramment pratiquée et de façon performante dans le domaine médico-légal ; en toxicologie clinique, elle reste encore balbutiante avec des résultats ne permettant que très rarement de conclure avec certitude. Il faut souligner l’intérêt de l’analyse toxicologique dans la prise en charge en réanimation des intoxications graves par médicaments psychotropes et substances illicites chez l’adulte.

Les conséquences cliniques à long terme d’une exposition précoce aux médicaments psychotropes sont peu étudiées

La prévalence de l’exposition précoce aux médicaments psychotropes est peu étudiée en France, notamment au cours de la grossesse. Dans l’étude française Efemeris (Evaluation chez la Femme Enceinte des MEdicaments et de leurs RISques) sur les médicaments délivrés pendant la grossesse, 6 % des femmes enceintes en Haute-Garonne avaient reçu des médicaments psychotropes entre juillet 2004 et juin 2005, dont 3 % des benzodiazépines et 1 % d’autres anxiolytiques. Les produits les plus prescrits étaient à demi-vie longue (bromazépam, diazépam, prazépam), avec un risque associé accru d’hypotonie et de syndrome de sevrage néonatal. Globalement, le taux d’exposition fœtale aux médicaments psychotropes était supérieur à celui rapporté dans d’autres pays européens (Finlande, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Norvège).

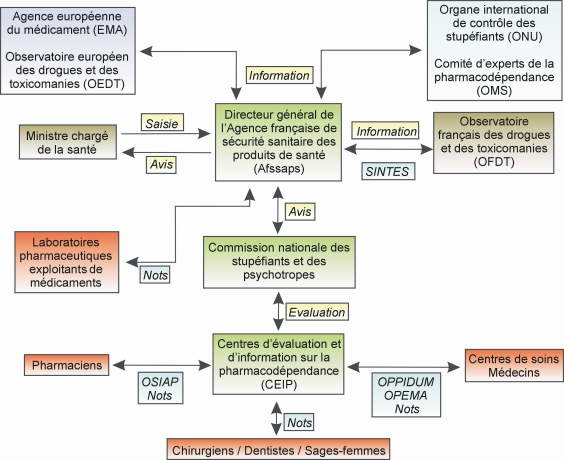

Peu d’études de cohorte ont été menées sur les conséquences de l’exposition in utero aux médicaments psychotropes. Un syndrome de sevrage néonatal est rapporté après une exposition pendant la grossesse aux opiacés, aux benzodiazépines et aux barbituriques dans les jours qui suivent la naissance, avec des symptômes neurologiques, végétatifs et digestifs. Ce syndrome perturbe la relation mère-enfant. Dans une étude prospective aux États-Unis menée dans deux centres de soins prénatals depuis 1996, l’usage de benzodiazépines était associé à un risque accru de naissance prématurée, un petit poids à la naissance, un score d’Apgar inférieur à sept, une détresse respiratoire chez le nouveau-né et la nécessité de pratiquer des actes de réanimation néonatale. L’exposition fœtale aux amphétamines semble entraîner certaines complications périnatales telles qu’un faible poids de naissance ou la prématurité. Elle n’augmenterait pas le risque de malformation. Comparée à l’usage d’héroïne qui entraîne une diminution du poids de naissance et un risque de prématurité, la prise de traitement de substitution aux opiacés se montre moins délétère, ces traitements diminuant le retard de croissance intra-utérin et le risque de prématurité. Les traitements de substitution aux opiacés ne semblent pas être à l’origine de malformations congénitales.