2011

→ Aller vers ANALYSE→ Aller vers SYNTHESE

Travailleurs indépendants : des normes aux faits

Qui sont les travailleurs indépendants ? Pour anodine qu’elle puisse paraître, cette question n’appelle pas de réponse évidente. Généralement, les indépendants sont assimilés à ceux qui dirigent une entreprise, qui sont entrepreneurs, qui travaillent à leur compte ou en freelance. Ces typologies simplificatrices masquent toutefois l’hétérogénéité considérable caractérisant les travailleurs indépendants. Il n’est donc pas surprenant d’observer de nombreuses nomenclatures concurrentes. L’analyse qui en est proposée invite à élaborer une typologie cohérente susceptible de préserver un certain degré d’homogénéité comportementale au sein de la population visée. Un portrait sociodémographique général complète cette approche. La fragilité des conditions permettant la pleine réalisation de l’indépendance est ensuite abordée.

Cette contribution vise à préciser quelques caractéristiques fondamentales du domaine de recherche consacré aux indépendants. La nécessité d’élaborer un cadre normatif cohérent préalablement à toute investigation est ainsi soulignée. Les principaux traits sociodémographiques propres aux indépendants sont ensuite rappelés. Un éclairage portant sur les conditions effectives de la réalisation d’une activité indépendante et leurs limites est finalement apporté.

De l’indépendance aux travailleurs indépendants

L’indépendance est avant tout un attribut défini légalement. Sur cette base fondamentale, une première typologie officielle met en exergue les différents statuts pouvant supporter cet attribut au regard de la structure entrepreneuriale encadrant l’activité du travailleur. Toutefois, l’observation des typologies retenues à l’occasion d’études empiriques fait émerger une absence patente de consensus ontologique.

À la source de l’indépendance : le Code du travail

Tout l’esprit de l’indépendance est synthétisé par un simple article du Code du travail

1

stipulant qu’est « présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre ». Permettant enfin l’inscription explicite de l’appellation « travailleur indépendant » au sein du Code, cet article vulgarise de surcroît les termes juridiques préexistants de l’indépendance

2

.

Ainsi, l’autonomie décisionnelle dont est supposé être doté l’indépendant constitue l’assise de sa position sur le marché du travail. Elle se traduit dans les faits par une organisation du travail gouvernée par trois attributs indissociables :

• la réalisation des tâches effectuées par le travailleur ne répond à aucune directive hiérarchique ;

• la supervision de l’activité incombe au travailleur ;

• les manquements du travailleur dans son activité ne font pas l’objet de sanctions disciplinaires.

Au regard des conditions de réalisation de l’activité, le législateur s’est donc attaché à définir l’indépendance en forgeant un antonyme juridique du salariat. En effet, le travailleur salarié est juridiquement subordonné à son employeur, ce qui le place dans une position strictement inverse vis-à-vis des trois points énoncés. Sous cet éclairage, il n’est pas surprenant que l’indépendant soit qualifié de travailleur « non-subordonné » par le juriste ou de « non-salarié » par les instances fiscales et administratives.

Toutefois, si le principe de non-subordination assure une forme de souveraineté absolue du travailleur sur son activité, sa mise en pratique est soumise à certaines limites d’origine conventionnelle. Le contrat d’entreprise

3

conclu par l’indépendant avec un donneur d’ordre peut prévoir des clauses atténuant plus ou moins la portée des attributs fondamentaux de l’indépendance. Le contrat de sous-traitance, intégrant un cahier des charges très contraignant tant sur les processus de production que sur les délais de livraison, en est la meilleure illustration. La perte d’autonomie concédée par l’indépendant résulte cependant de la négociation des termes du contrat. C’est d’ailleurs pour parer à tout risque d’instauration d’une relation de subordination effective entre le donneur d’ordre et le prestataire que la qualité d’indépendant n’est pas irréfragable. Le cas échéant, le contrat d’entreprise peut être juridiquement requalifié en contrat de travail avec des conséquences notables en termes de paiement de charges pour le donneur d’ordre

4

.

D’autre part, le choix de l’indépendance pour un travailleur induit un coût notable mesuré en termes de risques pris dans les domaines juridiques, sociaux et économiques. À l’inverse du salariat où la plus grande part de ces risques sont reportés sur l’employeur – la relation de subordination justifie cette configuration – l’indépendant les assume directement. Ainsi, le défaut de paiement de la part d’un client, l’incapacité temporaire de travailler ou la mise en jeu de la responsabilité civile et pénale en cas de contentieux juridique sont autant d’écueils mettant en péril son activité et, à terme, son emploi. Ces aléas sont démultipliés lorsqu’il exerce sous l’égide d’une entreprise individuelle

5

. Dans ce cas, il est indéfiniment responsable des dettes sociales de l’entreprise et, dans la mesure où la personnalité morale de l’entreprise est confondue avec celle du travailleur, les dettes professionnelles sont garanties par ses biens propres. Le passage à une forme sociale de type EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou SARL (Société anonyme à responsabilité limitée) permet d’atténuer ces risques financiers par la distinction du patrimoine social et personnel, mais n’assure en rien la pérennité de l’emploi.

Sous cet éclairage, la typologie juridique de l’indépendant fondée sur la présomption de non-subordination du travailleur véhicule une représentation sociologique exempte de neutralité. Celle-ci plonge ses racines dans la littérature économique classique dédiée à l’entrepreneur qui, depuis la publication de l’« Essai sur la nature du commerce en général » en 1755 de Richard Cantillon, s’attache à décrire un individu « risquophile » animé par un esprit d’initiative et d’indépendance prégnant. Toutefois, ces seules considérations forment une vision trop parcellaire des travailleurs indépendants. De fait, l’indépendance n’a de cohérence qu’au regard de l’activité professionnelle qu’elle encadre au sein d’une structure entrepreneuriale.

Professionnels indépendants

Une des finalités de la délimitation des frontières du non-salariat s’inscrit dans une logique de structuration de la Sécurité sociale. Dès sa constitution, les indépendants ont systématiquement rejeté les principes d’un système universaliste s’étendant à l’ensemble des travailleurs sans distinction de statut. Les spécificités professionnelles et patrimoniales caractérisant les non-salariés sont alors mises en avant pour justifier d’un calcul de cotisations spécifique à leur situation

6

. Le législateur accède à ces revendications en créant des régimes propres à chacune des familles de professionnels indépendants : les artisans, les commerçants et industriels, les exploitants agricoles et les professionnels libéraux. Actuellement, un mouvement d’homogénéisation des régimes est observable consécutivement à la création du Régime social des indépendants (RSI) qui gère tout ou partie des risques sociaux des non-salariés non-agricoles

7

. La protection sociale des exploitants agricoles reste du ressort de la Mutualité sociale agricole (MSA).

Si la qualité d’indépendant rend obligatoire l’inscription et les cotisations à l’un de ces régimes, il s’avère que le non-salariat recouvre des statuts professionnels variés. Au regard de la Sécurité sociale, est ainsi réputé non-salarié :

• l’entrepreneur individuel, dont la personnalité juridique est indissociable de celle de l’entreprise ;

• l’associé d’une société civile professionnelle, le membre d’une société en participation, le membre d’une société de fait. Dans ces structures juridiques, pouvant être assimilées à des regroupements de professionnels non-salariés cherchant à améliorer les conditions d’exercice de leur activité, les membres conservent leur statut juridique originel ;

• le commandité d’une société en commandite simple ou par action ;

• l’associé unique d’une EURL ;

• le gérant majoritaire d’une SARL, l’associé exerçant une activité non-salariée au sein d’une SARL, le gérant d’un collège de gérance majoritaire ;

• l’associé d’une société en nom collectif ;

• le conjoint associé ;

• le conjoint collaborateur et l’aide familial.

Cette typologie offre un premier filtre d’observation des indépendants fondé sur le seul critère juridique. Sa composition appelle quelques commentaires que le chercheur doit garder à l’esprit lors de ses investigations. En premier lieu, le non-salariat est avant tout un attribut ayant un sens au regard de la protection sociale. Ainsi, le gérant majoritaire de SARL ou l’associé unique d’une EURL relèvent bien du régime social des non-salariés, mais peuvent relever du régime fiscal des salariés en fonction du mode d’imposition choisi pour la société. Dans le cadre d’une enquête, il peut donc exister un biais d’interprétation de la réponse au regard du statut fiscal du répondant. D’autre part, au sein d’une société, le rôle effectif des associés bénéficiant du statut de non-salarié réclame une certaine attention. Il n’est pas certain que les ressorts comportementaux animant l’indépendant impliqué physiquement dans le processus de production soient identiques à ceux prévalant pour un simple apporteur de capitaux (Storey, 1991

). Un questionnement de même nature doit être envisagé lorsque sont considérés le conjoint collaborateur ou l’aide familial qui participent activement à l’activité de l’entreprise sans recevoir de rémunération pécuniaire (Laferrère, 2000

).

Une alternative à l’ontologie strictement juridique est envisageable par le recours à la nomenclature des positions dans l’emploi pour les actifs retenue par l’Insee. Celle-ci intègre trois classes dédiées aux non-salariés :

• les indépendants, classe qui recouvre les non-salariés pilotant leur activité sans recourir à de la main d’œuvre salariée ;

• les employeurs qui regroupent tous les non-salariés faisant appel à de la main d’œuvre salariée ;

• les aides familiaux.

La dichotomie opérée entre les indépendants et les employeurs participe d’une recherche d’homogénéité comportementale fondée sur la taille de l’entreprise. Toutefois, la sémantique retenue porte fréquemment à confusion. La qualité d’indépendant est entendue dans un sens restrictif relativement à la définition privilégiée par le Législateur. Cette modulation définitionnelle dévoile le principal écueil que rencontre le chercheur au cours de ses investigations : bien qu’une norme juridique soit établie, aucun consensus ontologique émerge des approches empiriques de l’indépendance.

Choix nécessaire d’un empirisme normatif

Parallèlement au traitement typologique de l’associé et de l’aide familial, le polymorphisme définitionnel de l’indépendant est prégnant au sein des contributions empiriques tant internationales que nationales. Il est principalement lié à la prise en compte de la structure de l’entreprise dirigée par le non-salarié

8

. Sous cet éclairage, quatre typologies alternatives émergent :

• les entreprises individuelles unipersonnelles (Carroll et Holtz-Eakin, 1996

) ;

• l’ensemble des entreprises individuelles qu’elles soient ou non dotées de masse salariale (Henley, 2005

; Lurton et Toutlemonde, 2007

) ;

• l’ensemble des entreprises individuelles et des sociétés unipersonnelles (Parker et Robson, 2004

; Burke et coll., 2008

) ;

• l’ensemble des entreprises individuelles et des sociétés avec ou sans masse salariale (Ajayi-Obe et Parker, 2005

; Constant et Zimmermann, 2006

).

Ces variations typologiques participent de l’acceptation plus ou moins implicite de postulats comportementaux opposant, d’une part, l’entrepreneur individuel au gérant de société et les non-employeurs aux employeurs d’autre part. La première opposition semble fondée au regard des risques économiques supportés par le non-salarié, ceux-ci étant plus limités – au moins en termes de capital personnel – dans le cadre d’une société. La seconde opposition relève du comportement entrepreneurial. L’employeur est ainsi directement assimilé à un chef d’entreprise alors que le non-employeur s’apparente à un travailleur faisant le choix d’exercer son emploi sous l’égide d’une autonomie presque parfaite. Néanmoins, rien ne garantit la robustesse de ces antagonismes. Ainsi, le gérant majoritaire d’une petite SARL partage sans conteste beaucoup plus de points communs avec un consultant indépendant qu’avec le dirigeant d’une société de plus de cinquante salariés.

À la lumière de ces éléments, une alternative typologique peut être envisagée. Il est largement admis que le fonctionnement d’une très petite entreprise – quelle que soit sa structure juridique – repose presque intégralement sur l’activité, la personnalité et la rationalité de son dirigeant (Charpentier et Lepley, 2003

; Torres, 2003

). Parallèlement, les approches sociologiques soulignent l’importance du métier dans la construction de l’identité sociale des non-salariés (Gresle, 1981

; Zarca, 1988

). Des travaux sociométriques viennent confirmer ces analyses (Beugelsdijk et Noorderhaven, 2005

; Garner et coll., 2006

). Dès lors, il convient certainement d’intégrer un critère fondé sur la pratique effective du métier, quels que soient le statut du non-salarié et la structure de son entreprise. Bien que délicate, cette approche laisse espérer une assez grande homogénéité comportementale par l’intégration de l’objet premier du travail indépendant : l’exercice de la profession.

Ce dernier critère n’est pas sans relation avec la détermination d’une taille d’entreprise critique au-delà de laquelle l’entrepreneur n’est plus réellement un homme de métier mais un dirigeant d’entreprise. Un tel seuil constitue d’ailleurs l’un des attributs réglementaires permettant de définir une entreprise artisanale qui ne doit pas excéder dix salariés

9

. Dès la création des Chambres de métiers en 1925, il a été imposé par les organisations professionnelles de l’artisanat, ces dernières ayant exigé que la qualité d’artisan soit accordée aux seuls entrepreneurs qui exercent effectivement le métier afin de l’interdire aux simples employeurs de main d’œuvre artisanale. La taille de l’entreprise peut donc constituer un critère cohérent même si le choix du seuil optimal appelle une certaine circonspection. L’objectif de la présente contribution n’étant pas d’arrêter une typologie, l’approche socioéconomique subséquente est dédiée aux travailleurs non-salariés dans leur ensemble.

Tableau socioéconomique des indépendants

Parallèlement à la prise en compte des nomenclatures statutaires et empiriques, l’observation des caractéristiques socioéconomiques d’ordre général peut aider à la détermination du champ d’observation. Dans cette optique, les principales caractéristiques des entreprises pilotées par les non-salariés sont abordées. Ce panorama est complété par une approche comparative mettant en exergue les spécificités sociodémographiques des non-salariés par rapport aux salariés, mais aussi des différents types de non-salariés – les indépendants, les employeurs et les aides familiaux – qui s’avère riche d’enseignements.

Non-salariés et leurs entreprises

Globalement, force est de constater que les non-salariés jouent un rôle primordial dans le tissu économique. Au niveau national, ils dirigent 89 % des entreprises tous secteurs confondus. Pourtant, leur place dans la population active occupée reste modeste. Selon les données de l’enquête emploi en continu (Insee, 2008

), 10,8 % des actifs occupés – soit 2,8 millions d’individus – sont non-salariés. Bien que cette proportion soit la plus faible observée depuis 2003, elle reste dans une tendance laissant entrevoir un accroissement de la population des non-salariés dans les décennies à venir (Rapelli et Lespagnol, 2007

). Comme le montre la figure 1

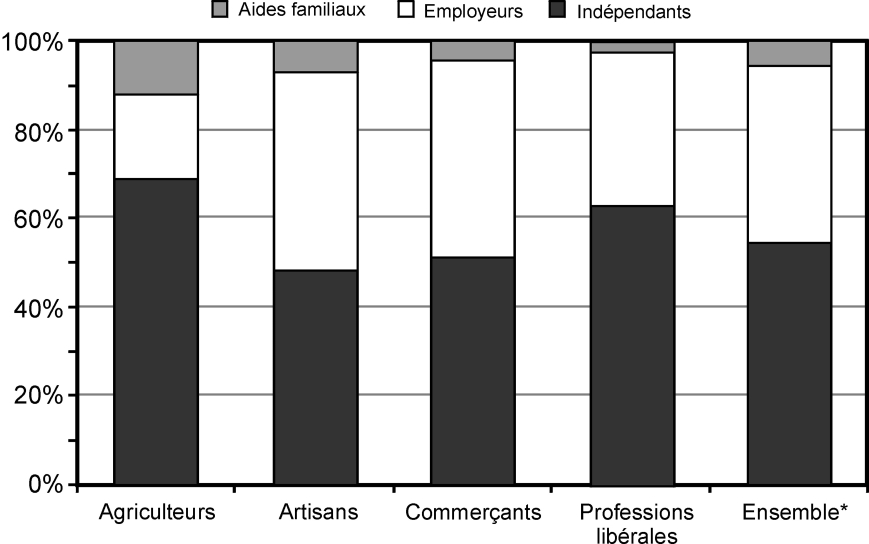

, près de 54 % des non-salariés sont des indépendants au sens de l’Insee (non-employeurs). La part des aides familiaux est très faible – moins de 6 % – et tend à décroître régulièrement. Cette évolution participe d’un double phénomène : la diminution continue des effectifs non-salariés du secteur agricole et la recherche d’un statut garantissant une meilleure couverture sociale. Toutefois, le détail des familles professionnelles met en valeur quelques contrastes notables.

Avec un effectif de 750 000 individus, les commerçants représentent 27 % des actifs non-salariés. Il est à noter que la définition du commerçant est relativement souple puisqu’elle est fondée sur l’acte commercial. Ainsi, sont considérés comme commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et dont ils font leur profession habituelle. Plus de la moitié d’entre eux n’emploient pas de main d’œuvre salariée. De fait, les entreprises du secteur sont de taille plutôt modeste : 85 % d’entre elles comptent moins de cinq salariés. Toutefois, cette faiblesse des effectifs ne doit pas masquer une réelle importance économique dans la mesure où les très petites entreprises (de un à neuf salariés) génèrent plus d’un quart de l’emploi salarié total du secteur. Bien que les structures entrepreneuriales soient de taille réduite, il est à noter que les commerçants exercent majoritairement dans le cadre d’une société de type SARL ou EURL. Cette caractéristique participe d’une stratégie de protection du patrimoine personnel au regard des risques économiques liés à la gestion des stocks de marchandises. En outre, si la place des aides familiaux s’est considérablement réduite au cours des dernières décennies, la dimension familiale de l’entreprise reste encore perceptible puisque trois salariés sur dix sont membres de la famille – le plus fréquemment conjointe ou conjoint – du non-salarié.

En revanche, le caractère familial de l’activité reste très présent chez les artisans. Certes, les nouvelles générations ont délaissé le statut d’aide familial qui est adopté par 7 % seulement des 717 000 non-salariés de l’artisanat. En revanche, près de trois fois sur cinq, le capital des sociétés est détenu par le cercle familial du non-salarié et deux artisans employeurs sur cinq ont recruté au moins un membre de leur famille. Les entreprises artisanales sont néanmoins un véritable moteur d’emploi : plus de la moitié d’entre elles possède au moins un salarié. D’autre part, l’esprit entrepreneurial semble particulièrement enraciné chez les artisans. Ils sont 55 % à exercer sous l’égide d’une entreprise individuelle, alors même que la charge financière du capital productif est souvent importante et que les risques de l’activité, tant physiques qu’économiques, sont prégnants. Bien que la proportion ait été réduite de sept points en une décennie, cette préférence statutaire est certainement la marque d’un attachement profond des artisans à leur métier et à leur entreprise. Cet attribut est d’ailleurs souvent mis en exergue (Zarca, 1986

et 1988

).

Pour des raisons fondamentalement différentes, l’entreprise individuelle est la structure entrepreneuriale qui prévaut dans l’exercice d’une profession libérale. En effet, elle est adoptée par 77 % des 650 000 professionnels libéraux et assimilés. Parallèlement, seul un tiers d’entre eux est employeur et le recours aux aides familiaux est très rare. Cette configuration est en prise directe avec les spécificités des activités exercées qui consistent (selon les définitions en vigueur) à apporter des services non-commerciaux sous des formes juridiquement, économiquement et politiquement indépendantes. Elles sont essentiellement de nature intellectuelle et requièrent donc un faible investissement en capital physique relativement aux autres professions indépendantes. En outre, des dispositions légales autorisent les ressortissants des professions réglementées

10

à exercer au sein d’une société civile professionnelle sans perdre leur personnalité juridique individuelle. À la lumière de ces éléments, la structuration entrepreneuriale des professions libérales semble donc cohérente avec le rôle central conféré au praticien dans l’accomplissement courant de l’activité, quels que soient les techniques, les connaissances ou l’art qu’il maîtrise.

Le secteur des activités agricoles est lui aussi marqué par un faible nombre d’employeurs qui représentent moins de 20 % des 539 000 exploitants agricoles. Une productivité du travail importante due à une mécanisation importante, la faible valorisation pécuniaire des productions, mais surtout le rôle prédominant des membres de la famille dans l’activité des exploitations contribuent à la compression des effectifs salariés. De fait, trois quarts des entreprises n’emploient aucun salarié, mais 12 % des non-salariés agricoles sont recensés sous le statut d’aide familial. L’entreprise agricole est d’ailleurs avant tout une entreprise familiale. En effet, 47 % des exploitants exercent dans le cadre d’une société et les parts sociales sont détenues par des membres de la famille près de trois fois sur cinq.

Caractéristiques sociodémographiques

La première spécificité de la population des non-salariés émerge de la pyramide des âges. Ils sont en moyenne plus âgés que les salariés : 45,5 ans contre 39,5 ans respectivement. Si les non-salariés liquident plus tardivement leurs droits à la retraite, cette configuration est aussi à rapprocher de l’âge moyen de la mise à son compte qui s’établit à 38,5 ans. La constitution d’un capital entrepreneurial, l’accumulation d’une expérience préalable favorisant le développement de réseaux professionnels sont des paramètres qui peuvent, en partie, expliquer cette particularité. De fait, l’entrée dans l’indépendance par le biais de la reprise d’une entreprise familiale s’effectue à un âge beaucoup moins avancé (26 ans). L’approche sectorielle montre que les non-salariés sont en moyenne plus âgés dans les secteurs du commerce et de l’agriculture. Dans le premier cas, la configuration est inhérente à la forte attraction qu’exerce le secteur sur les créateurs d’entreprise âgés de 50 ans et plus. En revanche, l’agriculture est clairement marquée par une carence dans le renouvellement des générations.

La population des non-salariés se distingue aussi par une répartition sexuelle très inégalitaire. Si la parité est presque de mise pour les salariés, les femmes non-salariées sont en revanche 2,17 fois moins nombreuses que leurs homologues masculins. Elles sont moins d’un tiers à faire appel à de la main d’œuvre salariée, alors que plus de 44 % des hommes sont des employeurs. Par ailleurs, elles représentent 71,7 % des aides familiaux. Il convient de souligner que dans ce rôle, elles sont en charge d’activités essentielles à la conduite de l’entreprise telles que la gestion courante, la comptabilité ou la relation avec la clientèle (Zarca, 1986

). D’autre part, l’asymétrie observée s’inverse lorsqu’est considéré le détail des métiers. Ainsi, plus de huit psychothérapeutes ou infirmiers libéraux sur dix sont des femmes. Elles représentent plus de 70 % des artisans coiffeurs, des manucures, des esthéticiens et des traducteurs-interprètes. Elles sont aussi majoritaires dans certains segments du commerce (détaillants en alimentation et en habillement, fleuristes, exploitants de café, hôteliers-restaurateurs) et des professions libérales (avocats, notaires, spécialistes de la rééducation, moniteurs d’auto-école). En revanche, elles restent très minoritaires dans les métiers de l’artisanat du bâtiment.

Au regard du niveau d’enseignement, les non-salariés semblent détenir un niveau de formation plus important que celui des salariés : la part des titulaires d’un diplôme postérieur au baccalauréat est respectivement de 32 % et 29,9 %. Parallèlement, les diplômés d’une formation professionnelle – BTS, DUT, baccalauréat professionnel, CAP, BEP et équivalents – sont sensiblement plus fréquents chez les non-salariés (50,3 %) que chez les salariés (49,2 %). Cette caractéristique est d’ailleurs un peu plus marquée pour les diplômes techniques de type CAP et BEP. La formation scolaire des non-salariés est donc caractérisée par une double orientation pouvant paraître antinomique : un haut niveau de qualification et une formation fondamentalement professionnelle. La présence de différentes familles de métiers couvertes par le non-salariat explique cette configuration.

Ainsi, bien que plus de neuf professionnels libéraux sur dix possèdent au minimum le baccalauréat, la proportion est deux fois moindre pour les commerçants et quatre fois plus réduite pour les artisans. Toutefois, il convient de se garder d’un jugement qualitatif. Ces différences sont l’expression d’un mode d’apprentissage adapté aux professions. Pour les professionnels libéraux, la formation vise la maîtrise d’une science, d’une technique ou d’un art réclamant le plus souvent un apprentissage théorique long sanctionné par une reconnaissance académique formelle. Les commerçants et les artisans s’orientent traditionnellement vers des formations professionnalisantes généralement complétées de manière informelle par une transmission intergénérationnelle de savoir-faire (Rapelli et Piatecki, 2008

). En outre, il faut noter que, dans l’ensemble, les employeurs sont en moyenne plus diplômés que les non-employeurs et que trois quarts des aides familiaux ont un niveau de diplôme inférieur ou égal au CAP. Ces caractéristiques sont sans doute à mettre en relation avec la fonction effective du non-salarié au sein de l’entreprise. En d’autres termes, l’employeur tend à s’apparenter à un gestionnaire d’entreprise au fur et à mesure que l’effectif salarié s’accroît alors que, par définition, l’indépendant reste un homme de métier.

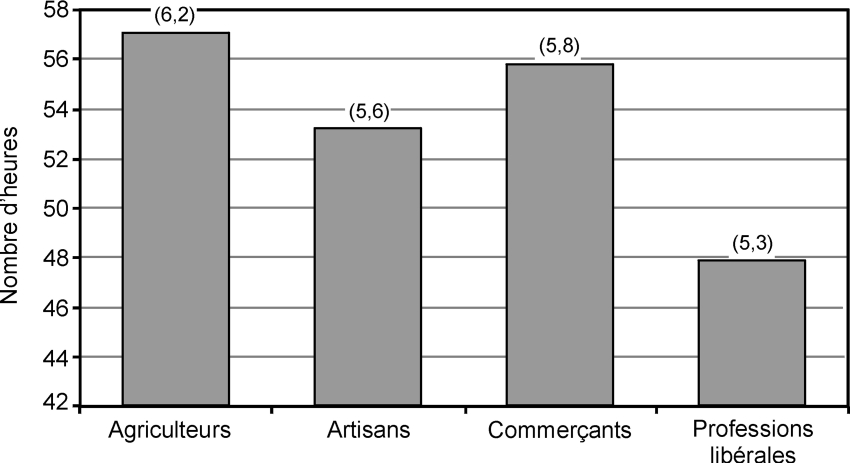

La dichotomie entre les salariés et les non-salariés est encore plus éclatante lorsqu’est considéré le temps de travail. Les premiers déclarent travailler hebdomadairement 37,9 heures en moyenne contre 53,5 heures pour les seconds. Les employeurs sont les non-salariés déclarant le volume horaire le plus important. Ils travaillent 56,7 heures, alors que les indépendants déclarent 52 heures. La différence est en partie imputable à la gestion courante de la main d’œuvre, tant administrative que physique, et à la réalisation de démarches commerciales. Le temps de travail des aides familiaux est estimé à 43,1 heures, mais il reste difficile à évaluer en raison d’une porosité prégnante entre les activités familiales et professionnelles. La décomposition selon les familles de métiers montre que ce sont les agriculteurs et les commerçants qui déclarent le temps de travail le plus important (figure 2

) : 57,1 et 55,7 heures respectivement. Viennent ensuite les artisans (53,2 heures) puis les professionnels libéraux avec 47,8 heures. Il convient toutefois de souligner deux éléments. D’une part, l’intensité du travail

11

est sensiblement la même pour tous les non-salariés. Ils travaillent en moyenne près de 10 heures par jour, même si des variations saisonnières sont à prendre en compte notamment pour les professions agricoles ou l’artisanat du bâtiment dont l’activité reste fortement corrélée au rythme des saisons. D’autre part, les exploitants agricoles et les professionnels libéraux déclarent à plus de 65 % travailler le soir et à leur domicile. Cette particularité est le signe d’un impact certain de l’exercice du métier sur la vie extra-professionnelle, mais aussi d’un enchevêtrement du capital professionnel et personnel.

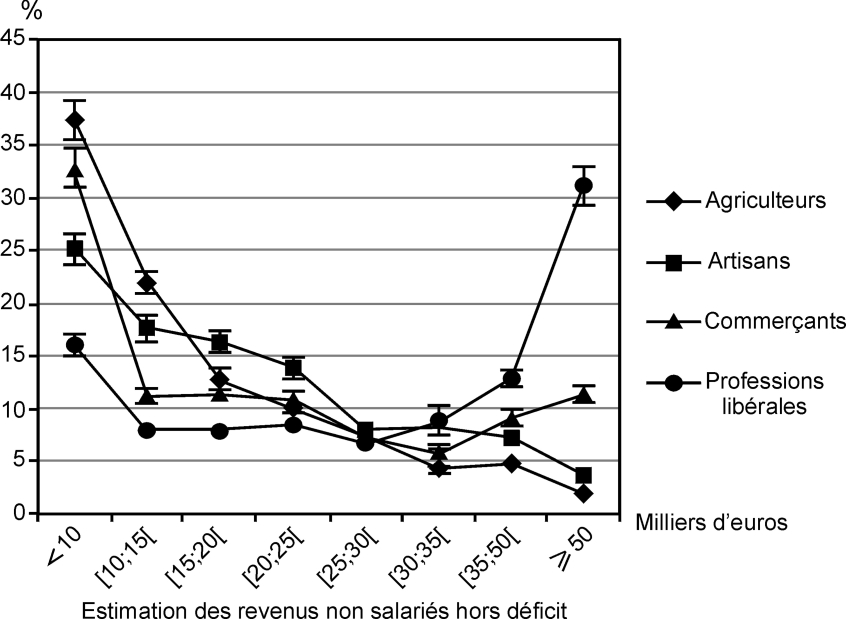

Le volume horaire important dont font état les non-salariés n’implique pas nécessairement des revenus très élevés

12

(figure 3

). Ces derniers sont fortement corrélés au secteur d’activité, à l’âge de l’individu, à son ancienneté dans la profession, à la taille de l’entreprise et au sexe (Favre, 2009

). Ainsi, en 2006, les exploitants agricoles tirent un revenu moyen annuel compris entre 6 600 € et 41 800 € qui est, en outre, très dépendant des aides directes. Dans l’artisanat, un entrepreneur individuel sans salarié spécialisé dans les biens de consommation déclare en moyenne 15 000 €, ce montant atteignant 40 200 € pour le gérant d’une SARL de construction. Des revenus similaires sont observés dans le commerce. Les professions libérales sont caractérisées par une très forte amplitude de revenus – de 9 000 € à 198 500 € – qui n’est pas sans rappeler la très forte hétérogénéité des métiers concernés. En effet dans ce groupe, les activités libérales non-réglementées, comme l’enseignement ou certaines prestations de service aux particuliers, côtoient les activités réglementées du droit et de la santé. Or, c’est au sein des professions non-réglementées que se développe un emploi parfois précaire, souvent partiel ou d’appoint.

Il est largement admis qu’en contrepartie de revenus modestes et un temps de travail conséquent, les non-salariés tirent une grande satisfaction de leur emploi (Benz et Frey, 2008

). Outre l’intérêt du travail ou la réalisation de projets entrepreneuriaux, cette satisfaction repose avant tout sur l’autonomie dont jouit le non-salarié. Pourtant, la pratique effective d’une activité indépendante se heurte de plus en plus fréquemment à des restrictions de l’indépendance.

Entraves à l’indépendance

Si, pour un indépendant, le risque « fait partie du jeu » et constitue sans aucun doute une source de satisfaction, il peut dans certaines circonstances dégrader les conditions d’exercice de la profession. Cette limite émerge dès lors que le non-salarié perd tout ou partie de la maîtrise de son activité. Ainsi, une dépendance technique peut émerger dans le cadre de la location-gérance. Cette convention permet au non-salarié d’exploiter librement un fonds de commerce ou un établissement artisanal en contrepartie d’une redevance versée à son propriétaire. Le non-salarié bénéficie donc d’un outil entrepreneurial complet sans devoir supporter des investissements importants. En revanche, si le renouvellement du capital productif échoit au bailleur, l’exploitant perd le contrôle de son outil de travail. Cette configuration se traduit par un risque économique non-maîtrisable dès lors que l’adaptation du capital physique est rendue nécessaire par sa vétusté ou l’évolution de l’environnement économique.

Le risque de dépendance technique est particulièrement sensible lorsque le non-salarié exerce sous l’égide d’un contrat de franchise

13

. Le franchisé acquiert le droit d’exploiter l’enseigne, le savoir-faire et l’exclusivité de la vente des produits et services d’une entreprise partenaire. Il peut, de plus, bénéficier d’une assistance commerciale et/ou technique. Il s’agit d’un engagement de long terme porteur de nombreux attraits pour le franchisé et fondé sur un contrat commercial entre deux entreprises distinctes. Néanmoins, dans les faits ce dernier est dépossédé d’une partie de son indépendance. Il conserve la maîtrise partielle du domaine commercial, mais il est contractuellement contraint d’appliquer strictement les prescriptions du franchiseur attenantes à l’exploitation de l’objet visé par la franchise. Celles-ci portent naturellement sur des obligations de fournitures exclusives, mais concernent parallèlement des domaines aussi divers que les prix de vente, la présentation des locaux et du personnel ou les objectifs commerciaux. En outre, le franchiseur peut exercer un contrôle coercitif du respect des règles d’exploitation. Dès lors, le non-salarié subit de nombreuses contraintes ordinairement appliquées au salarié tout en assumant l’intégralité du risque commercial. En d’autres termes, il se trouve en situation de subordination. La requalification du contrat de franchise en contrat de travail alimente d’ailleurs régulièrement la jurisprudence.

Parallèlement à ces configurations bien identifiées, les situations de subordination techniques et économiques sont devenues relativement fréquentes au cours des vingt dernières années avec le développement de l’externalisation. Cette pratique productive consiste pour une entreprise à confier à un prestataire externe la totalité d’une fonction ou d’un service qu’elle assurait auparavant en interne au moyen de ressources propres (Edouard, 2005

). Parmi toutes les méthodes d’externalisation, l’essaimage retient l’attention. Cette appellation désigne les appuis et accompagnements apportés par une entreprise à un ou plusieurs de ses salariés qui souhaitent créer ou reprendre une activité avec l’objectif de contribuer à leur réussite (Sabot, 2007

). L’accompagnement prend des formes variées comme l’information, l’appui technique, l’apport d’expertise, l’aide financière, le parrainage ou le transfert de brevet. Si l’essaimage constitue une aide effective au passage à l’indépendance, les risques de subordination technique et économique restent prégnants. La nature même des aides apportées ainsi que les relations privilégiées pré-existantes à l’installation entre le prestataire essaimé et l’entreprise externalisante devenant son client en sont la cause. Une relation de pouvoir asymétrique est alors susceptible d’émerger favorisant la mise en place d’un monopsone

14

.

En cas de rupture ou de non-renouvellement de la relation commerciale, cette relation fait courir un risque démesuré sur les revenus d’activité du prestataire. En outre, elle influe directement sur les conditions d’exercice de l’activité. Comme l’enseigne la théorie microéconomique, le monopsone génère un contrôle des prix par l’acheteur. Par un effet d’enchaînement, ce contrôle s’exerce aussi sur les coûts – formels ou non – et les délais de production supportés par le non-salarié. Sous cet éclairage, les biais de subordination sont donc considérables et peuvent plonger le prestataire dans des conditions de travail exécrables. Ces biais sont transposables aux relations de sous-traitance en raison du très haut degré de spécialisation de l’outil productif des sous-traitants qui est le vecteur principal de leur compétitivité. Cette caractéristique rend peu aisée la reconversion de l’entreprise en cas de rejet des conditions édictées par le donneur d’ordre ou de défaillance de ce dernier.

Une autre limite de l’indépendance est inhérente aux conditions dans lesquelles le travailleur choisit le non-salariat. La littérature économique classique repère deux stimuli alternatifs lors du choix de l’indépendance : l’espérance d’un revenu croissant rendu possible par la réalisation d’un projet entrepreneurial dans un contexte économique favorable ou la recherche d’une option professionnelle face au chômage. Si les données d’enquête (Insee, 2009b

) montrent que l’appel de l’indépendance reste un des principaux déterminants de l’entrée dans le non-salariat, l’absence d’emploi est une motivation pour près d’un quart des répondants. En outre, pour 65 % des nouveaux non-salariés, la mise à son compte vise essentiellement à générer leur propre emploi. En 2002, ils n’étaient que 54 % à retenir cet objectif. Enfin, la part des créateurs qui se trouvaient initialement au chômage croît au cours des années, passant de 34 % en 2002 à 40 % en 2006.

Ces quelques éléments laissent à penser que le choix de l’indépendance participe d’une stratégie de refuge face au chômage pour une part croissante des nouveaux non-salariés

15

. Les politiques d’aide à la création d’entreprise renforcent, sans conteste, ce mouvement (Rapelli, 2008

). Un tel phénomène conduit à s’interroger sur une possible précarisation des professions indépendantes et la pérennité des emplois non-salariés créés. Plus encore, le statut d’indépendant et ses caractéristiques socioéconomiques forment un ensemble cohérent aussi longtemps que le travailleur s’expose aux risques qu’il a choisi d’assumer par son mode d’activité et qu’il peut maîtriser. À n’en pas douter, les déterminants de ce choix constituent un moteur comportemental capital.

En conclusion, l’étude comportementale des travailleurs non-salariés ne peut se départir d’un resserrement du champ d’observation. La diversité des conditions de travail et des statuts dans l’emploi appelle une définition cohérente de l’« indépendant » dans un souci d’homogénéité. À cette fin, il paraît nécessaire d’imposer un critère fondé sur l’exercice effectif du métier par l’individu non-salarié. Alternativement, un critère de taille maximale de l’entreprise peut être envisagé avec la limite de dix salariés, retenue dans la définition d’une entreprise artisanale, qui semble pertinente. En outre, l’approche sociodémographique montre une certaine disparité des caractéristiques en fonction du secteur d’activité du non-salarié. Elle laisse présager l’existence de variations comportementales selon les groupes socioprofessionnels. Enfin, il convient de porter une attention soutenue au contexte dans lequel s’inscrit l’activité. Les entraves à la réalisation de l’indépendance sont à même de générer des conditions de travail dégradées pour le non-salarié.

Stéphane RapelliRapelli Études Socioéconomiques, Orléans

Bibliographie

[1] AJAYI-OBE O, PARKER SC. The changing nature of work among the self-employed in the 1990s: evidence from Britain.

Journal of Labor Research. 2005;

26 :501

-517

[2] BENZ M, FREY BS. The value of doing what you like: evidence from the self-employed in 23 countries.

Journal of Economic Behavior and Organization. 2008;

68 :445

-455

[3] BEUGELSDIJK S, NOORDERHAVEN N. Personality characteristics of self-employed; an empirical study.

Small Business Economics. 2005;

24 :159

-167

[4] BLANCHFLOWER DG. Self-employement in OECD countries.

Labour Economics. 2000;

7 :471

-505

[5] BURKE AE, FITZROY FR, NOLAN MA. What makes a die-hard entrepreneur? Beyond the ‘employee or entrepreneur’ dichotomy.

Small Business Economics. 2008;

31 :93

-115

[6] CARROLL R, HOLTZ-EAKIN D. Income taxes and entrepreneurs’use of labor. Document de travail 373, Industrial Relations Section, Université de Princeton.

1996;

33 p

[7] CHARPENTIER P, LEPLEY B. Les TPE face aux 35 heures.

Document d’études de la DARES. 2003;

65 : 55p

[8] CONSTANT A, ZIMMERMANN KF. The making of entrepreneurs in Germany: are native men and immigrants alike?.

Small Business Economics. 2006;

26 :279

-300

[9] ÉDOUARD F. Conséquences sur l’emploi et le travail des stratégies d’externalisation d’activités. Avis et Rapports du CES 2005-4, Conseil Économique et Social.

Paris:2005;

170p

[10] FAVRE F. Hommes-femmes, des différences de revenu sensibles pour les non-salariés.

In : Les revenus d’activité des indépendants.

Insee (éd);

Insee Références. pages 31-45 Insee. 2009;

153p

[11] GARNER H, MEDA D, SENIK C. La place du travail dans les identités.

Économie et Statistique. 2006;

393-394 :21

-40

[12] GRESLE F. L’indépendance professionnelle: actualité et portée du concept dans le cas français.

Revue Française de Sociologie. 1981;

22 :483

-501

[13] HENLEY A. Job creation by the self-employed: the roles of entrepreneurial and financial capital.

Small Business Economics. 2005;

25 :175

-196

[14]INSEE. Fichiers détail : Enquête emploi en continu 2007.

Base de données.

2008;

http://www.insee.fr.

[15]INSEE. Fichiers détail : Dénombrement des entreprises et des établissements 2008 – champ total.

Base de données.

2009a;

http://www.insee.fr.

[16]INSEE. Créations et créateurs d’entreprises – Enquête de 2007 : la génération 2002 cinq ans après.

Base de données.

2009b;

http://www.insee.fr.

[17] LAFERRÈRE A. Self-employment and intergenerational transfers: liquidity constraints and family environment.

Miméo, CREST;

Paris:2000;

22p

[18] LATTES G. La protection sociale : entre partage des risques et partage des revenus.

Économie et Statistique. 1996;

291-292 :13

-31

[19] LURTON G, TOUTLEMONDE F. Les déterminants de l’emploi non-salarié en France depuis 1970.

Document d’études de la DARES. 2007;

129 : 51p

[20] MEAGER N. Does unemployment lead to self-employement.

Small Business Economics. 1992;

4 :87

-103

[21] PARKER SC, ROBSON MT. Explaining international variations in self-employment: evidence from a panel of OECD countries.

Southern Economic Journal. 2004;

71 :287

-301

[22] RAPELLI S. Attraits et limites de l’indépendance.

La Lettre de l’Observatoire Alptis. 2006;

21 :2

-7

[23] RAPELLI S. Le renouveau de l’indépendance en question.

La Lettre de l’Observatoire Alptis. 2008;

24 :7

-10

[24] RAPELLI S, LESPAGNOL C. La population des travailleurs non-salariés à l’horizon 2030.

Communication au Colloque Prospective et Entreprise.

6 décembre;

Université Paris-Dauphine. Paris:2007;

15p

[25] RAPELLI S, PIATECKI C. Les travailleurs indépendants de l’industrie, du bâtiment et des services : portraits et perspectives.

Pharmathèmes Éditions;

Paris:2008;

144p

[26] SABOT D. Favoriser la création et la reprise d’entreprises par les salariés.

Guide Opérationnel d’Essaimage 2.

APCE;

Paris:2007;

155p

[27] STOREY DJ. The birth of new firms – Does unemployment matter? A review of evidence.

Small Business Economics. 1991;

3 :167

-168

[28] TORRES O. Petitesse des entreprises et grossissement des effets de proximité.

Revue Française de Gestion. 2003;

2003/3(144) :119

-138

[29] ZARCA B. L’artisanat français : du métier traditionnel au groupe social.

Economica;

Paris:1986;

290p

[30] ZARCA B. Identité de métier et identité artisanale.

Revue Française de Sociologie. 1988;

29 :247

-273

Des mutations du travail aux travailleurs indépendants

Un vaste dispositif d’enquêtes et de très nombreuses monographies permettent de dresser un tableau des mutations du travail dans les dernières décennies. Épidémiologistes, médecins, ergonomes, économistes ou sociologues aboutissent, avec des méthodologies très diverses, à un même constat : le mouvement global d’amélioration progressive des conditions de travail qui avait caractérisé le XXe siècle s’est inversé au tournant des années 1990. Ce dernier mouvement touche aussi bien le monde du salariat que celui des indépendants d’autant plus que la frontière entre ces deux catégories devient floue.

De nouvelles pratiques de travail déjà anciennes

Commençons par les évolutions récentes du travail. Premièrement, les métiers traditionnellement pénibles n’ont pas tous disparu. Le bâtiment et les travaux publics demeurent un monde dur cumulant exposition à des produits toxiques, risques d’accidents, températures extrêmes ou pression sonore élevée. Le travail à la chaîne ou sous contrainte automatique ne régresse pas : il concerne encore aujourd’hui 10 % des travailleurs. En outre, de nouveaux métiers particulièrement pénibles apparaissent dans des activités peu visibles mais croissantes. Par exemple, le tri sélectif et recyclage implique que des travailleurs traquent et corrigent manuellement nos erreurs de tri sur un flot continu de déchets ménagers.

Deuxièmement, l’exposition des salariés à la plupart des risques et la pénibilité du travail ont eu tendance à augmenter dans la dernière décennie. L’enquête Sumer qui porte sur des salariés et réalisée par les médecins du travail fournit une batterie d’indicateurs précis

1

.

La proportion de salariés du privé exposée à des produits chimiques a augmenté de 34 à 37 % de 1994 à 2003. Désormais, les deux tiers des ouvriers sont concernés ; en 2003, au moins 2,4 millions de travailleurs étaient en contact avec des produits cancérigènes. Les contraintes physiques comme la manutention de charge ou le piétinement pendant 20 heures par semaine déclinent en moyenne, mais augmentent pour les ouvriers. Les contraintes organisationnelles notamment de rythmes et de délais, se généralisent. L’« incertitude au travail », comme le fait de devoir effectuer des tâches non prévues, augmente pour toutes les catégories de salariés, accroissant la charge mentale. Le contrôle par la hiérarchie décline au profit d’un quasi doublement du contrôle informatique, concernant désormais plus du quart des salariés.

Même si la réduction du temps de travail a limité la fréquence des semaines longues, les temps sont de plus en plus éclatés. Le travail de nuit (surtout des femmes) se développe. Les horaires atypiques ou imprévisibles deviennent la norme, induisant des difficultés pour conjuguer vie privée (dont l’éducation des enfants) et vie professionnelle.

Ces évolutions tiennent en partie à la diffusion dans les secteurs des services, des méthodes d’optimisation des phases de travail issues du monde industriel. Dans l’ensemble, les inégalités se creusent, risques et pénibilité augmentant davantage pour les ouvriers et les employés que pour les autres catégories.

Le tâcheron – travailleur indépendant – d’une usine de désossage de viande qui doit en permanence se concentrer pour préparer des pièces de viande naturellement toutes différentes, doit mobiliser l’ensemble de ses capacités cognitives et physiques. De même, la caissière d’hypermarché doit non seulement déplacer quotidiennement 2 tonnes de marchandises, mais aussi trouver l’emplacement de milliers de codes barres, les scanner, répondre aux sollicitations, anticiper les modes de paiement ou encore éviter la « démarque inconnue ».

De fait, contrairement aux représentations les plus répandues, les formes de pénibilité traditionnelles et nouvelles ne se substituent pas : elles se cumulent. Et ce cumul peut se traduire par des pathologies d’hyper-sollicitation, en particulier les troubles musculosquelettiques (TMS). D’après l’étude pilote menée dans les Pays de la Loire en 2003

2

, 11 % des hommes et 15 % des femmes souffrent de troubles musculosquelettiques. Les données de la Caisse nationale de l’Assurance maladie montrent une montée ininterrompue des fréquences des TMS déclarés chez les salariés. Elles suggèrent une mécanique d’usure progressive des travailleurs – salariés comme indépendants – face à des organisations qui se stabilisent à un haut niveau de contraintes (tableau I

).

3

Tableau I Des contraintes qui se stabilisent à un haut niveau en France (d’après Enquêtes conditions de travail. Salariés et travailleurs indépendants, Dares)

|

En % des travailleurs concernés

|

1984

|

1991

|

1998

|

2005

|

|

Rester longtemps dans une posture pénible

|

16,2

|

29,0

|

37,3

|

34,2

|

|

Devoir porter ou déplacer des charges lourdes

|

21,5

|

31,4

|

37,6

|

39,0

|

|

Rythme imposé par des normes ou délais de une heure au plus

|

5,2

|

16,2

|

23,2

|

25,0

|

|

Tensions avec le public

|

Nd

|

20,9

|

29,7

|

28,6

|

|

Changer de poste en fonction des besoins de l’entreprise

|

Nd

|

22,8

|

23,2

|

18,7

|

|

Devoir fréquemment abandonner une tâche pour une autre plus urgente

|

Nd

|

48,1

|

55,7

|

59,5

|

Une mécanique macro-économique

Ces difficultés au travail résultent principalement des choix organisationnels et technologiques des entreprises : elles sont fondamentalement collectives. L’entreprise connaît en effet une profonde remise en cause de l’organisation du travail, liée au fait que la capacité à être la première à arriver sur un marché et à réagir aussi rapidement que possible aux évolutions de la demande est progressivement devenue la clef de la compétitivité.

Un productivisme réactif s’impose, basé sur des pratiques d’organisation flexibles et innovantes comme les équipes autonomes, la rotation de postes, le « juste à temps », pratiques associées à une sous-traitance accrue, à la réduction des lignes hiérarchiques, à la montée en puissance des normes de qualité (notamment ISO). Ces pratiques se diffusent rapidement dans le secteur privé mais aussi dans le secteur public. En 2005, un tiers des établissements français de plus de 20 salariés sont sous normalisation ISO. Parallèlement, bien que leur efficacité ne soit pas démontrée, les progiciels de gestion intégrés ou ERP

4

, peu présents il y a encore 10 ans, sont utilisés là aussi dans un tiers des établissements.

Ces changements organisationnels sont inséparables des technologies de l’information et de la communication : le développement de celles-ci permet la mise en place de nouvelles configurations, et inversement. C’est de la conjonction des deux que les entreprises attendent des gains de performance. Ce mouvement est global et s’auto-entretient en modifiant en permanence les conditions de concurrence entre entreprises et en stimulant l’innovation. Le travail est au centre de cette dynamique. Le mouvement de transformation du travail et de l’organisation des activités économiques étant globaux, les travailleurs indépendants sont aussi concernés par capillarité que les salariés. Les indépendants n’échappent pas à la logique des donneurs d’ordre, à l’exigence de mobilité.

Néanmoins, les indépendants se distinguent a priori (nous reviendrons sur l’a priori) par leur autonomie dans le travail. De nombreux travaux internationaux (voir la communication de Stéphane Rapelli dans cet ouvrage) permettent de dresser un portrait particulier des indépendants. Les indépendants sont souvent plus satisfaits de leur travail surtout s’ils n’ont pas de salariés ; et, on n’observe pas de déclin de la satisfaction des indépendants dans les Eurobarometer Surveys. Et pourtant, ils ont des horaires plus longs mais non extrêmes (hormis les agriculteurs). Leurs rémunérations sont généralement plus basses, surtout plus incertaines. Ils déclarent un métier plus « stressant », mais ne sont pas nécessairement plus exposés au stress. Être indépendant est aussi un échappatoire à l’environnement de travail du monde salarié.

Des organisations moins délétères ?

Les transformations de l’économie et leurs conséquences ne sont naturellement pas un monopole français. D’ailleurs, la montée des TMS ou l’intensification du travail ont été observées dans la plupart des pays développés à partir du milieu ou de la fin des années 1980.

Cette évolution n’est cependant pas inéluctable. En témoigne le fait que les difficultés au travail sont inégalement distribuées. Deux entreprises aussi réactives et compétitives l’une que l’autre peuvent traiter de manière très différente leurs salariés. Les entreprises les plus délétères sont celles qui associent à l’innovation dans l’organisation de la production des formes de désorganisation du travail comme le fait de recevoir des ordres contradictoires ou de supprimer les phases d’échanges collectifs nécessaires à l’équilibre des équipes de travail ou à la passation des consignes. Une meilleure formation des salariés ou des démarches de qualité de vie au travail permettent au contraire aux organisations de devenir matures.

Dans la plupart des pays européens comme en Amérique du Nord, de nombreuses entreprises se sont efforcées de réduire l’usure au travail et d’améliorer les organisations. Dès le début des années 1990, leurs agences sanitaires ont soulevé la question des TMS. Les élites managériales formées aux questions de santé et de sécurité au travail et à leur gestion ont été alertées par le coût croissant de l’absentéisme et des maladies professionnelles, sous la pression, notamment dans les pays anglo-saxons, des assureurs santé. Dans les pays nordiques, le nécessaire allongement de la vie au travail a en outre induit chez les partenaires sociaux et l’État une attention particulière aux conditions de travail des seniors, mais aussi à celles des travailleurs plus jeunes pour leur éviter une usure prématurée. Ces réflexions sont entrées en résonance avec la mode de la Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

5

.

Concomitamment, on assiste à une stabilisation, voire à un reflux, des effets délétères des nouvelles organisations, la plupart des indicateurs de « bien-être » au travail s’améliorant. Les enquêtes européennes, en particulier les enquêtes sur les conditions de travail de la Fondation de Dublin, suggèrent une pause dans la montée des contraintes organisationnelles depuis le milieu des années 1990 alors que les fréquences d’accidents du travail décroissent significativement. Les États-Unis ou la Grande-Bretagne voient une réduction progressive de l’ordre de 4 % par an des fréquences de TMS depuis maintenant une décennie, sans avoir pour autant renoncer au productivisme réactif. En Allemagne, cela fait également une décennie, que le nombre de cas de TMS s’est stabilisé, voire décline, et que, dans le même temps, l’absentéisme a reculé d’un tiers, alors même que la coalition rouge-verte avait réintroduit en 1999 une indemnisation à 100 % dès le premier jour d’arrêt maladie ; de fait, face à des perspectives démographiques particulièrement défavorables, les entreprises allemandes anticipent le maintien en emploi de leurs salariés, dont les compétences deviendront rares. La crise actuelle n’a pas remis en cause cette dynamique.

La France semble à la marge de cette tendance favorable. L’écart de fréquence d’accidents entre la France et la moyenne européenne se creuse. Le mouvement d’intensification n’y a pas décéléré significativement. Le nombre de cas de TMS déclarés à la Sécurité Sociale progresse toujours annuellement de 20 %. Depuis 2000, elle est même le seul grand pays à voir progresser nettement les accidents du travail impliquant un handicap permanent (même si la fréquence des accidents mortels continue de régresser) : plus 15 % contre, par exemple, une baisse de 10 % en Allemagne. L’absentéisme a crû dans la même proportion. Même en retirant de la facture les conséquences de 30 ans de retard dans des dossiers comme celui de l’amiante, le coût des atteintes à la santé dues au travail s’envole et participe au creusement du déficit du régime général qui assume la plupart des maladies d’origine professionnelle, et aux déséquilibres de la branche travail.

De fait, la prise de conscience de l’impact délétère de nouvelles organisations non matures sur la santé des travailleurs est tardive et encore balbutiante dans la plupart des entreprises françaises ; c’est seulement depuis 2005 que l’État a reconnu les TMS comme un véritable problème de santé publique avec le Plan Santé Travail.

Les indépendants en France

Ainsi, les difficultés françaises sont moins liées à la mondialisation des modes de production ou au développement d’un capitalisme cynique, qu’aux défaillances d’un compromis collectif caractérisé par l’inadaptation de ses régulations et l’impréparation de ses élites.

La régulation touche non seulement le travail, mais aussi le statut même des travailleurs, dont celui des indépendants. Les conditions de travail des indépendants dépendent également fondamentalement de la frontière entre indépendants et salariés, c’est-à-dire qui sont les indépendants.

Sur 50 ans, le nombre d’indépendants (même hors agriculture) est en très fort déclin dans l’OCDE. On assiste cependant à un rebond dans les années 1980 suite à des réformes fiscales notamment en Grande-Bretagne. Inversement, des faux salariés émergent avec le portage salarial par exemple en France. Les années 1990-2000 ont également vu la montée des indépendants « économiquement dépendants ». Ces derniers cumulent la plupart des contraintes des salariés et indépendants, en gardant potentiellement une certaine autonomie.

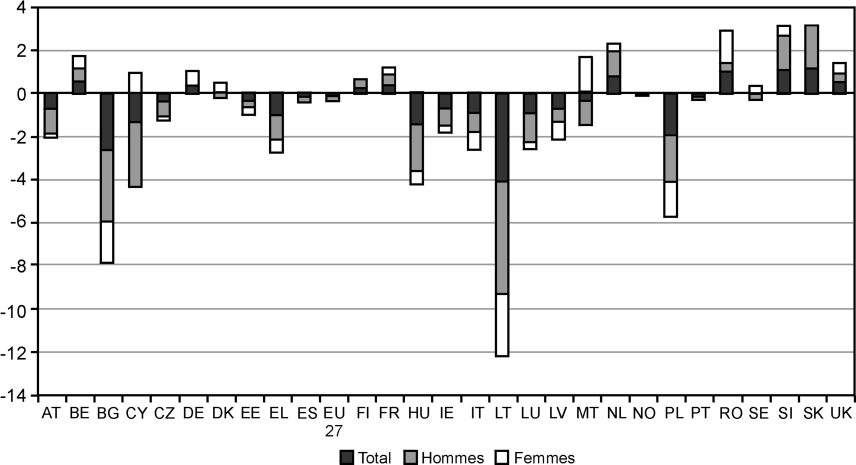

Les changements de régulations nationales peuvent ainsi modifier profondément la catégorie d’indépendant. Dans le secteur de la construction, 90 % des travailleurs sont indépendants aux Pays-Bas... contre 25 % en Belgique ! La croissance et la décroissance souvent massives de la part des indépendants dans l’emploi total sur la période pourtant très courte de 2004 à 2007 d’un pays européen à un autre illustrent ces différences de régulations (figure 1

).

La France n’échappe pas à la redéfinition des frontières avec la création de l’auto-entreprenariat qui génère à la fois plus d’indépendants de tous types, y compris des cumulants salariés-indépendants. Cette évolution va à rebours de celle de l’Italie depuis 2006-2007 avec l’arrivée du statut légal protecteur pour les indépendants dépendants

6

, la syndicalisation des indépendants dépendants aux États-Unis ou l’introduction de la place des indépendants dans des accords de branche en Allemagne. Mais cette évolution française, désormais installée, ouvre de nouveaux enjeux : nouveaux indépendants, nouveaux concurrents pour les indépendants classiques... qui peuvent profondément influer sur l’« état de stress » des indépendants en France par effet de composition comme d’environnement concurrentiel et de contenu de travail.

En conclusion, étudier le stress des indépendants impose deux pré-requis. Le premier enjeu essentiel est de déterminer le champ exact des indépendants et surtout d’anticiper les évolutions de la frontière entre salariat et indépendants pour pouvoir construire un suivi longitudinal au sein d’une catégorie mouvante et ainsi ne pas « oublier » des populations nouvelles qui concentreraient les expositions aux « stresseurs ». Le deuxième enjeu est de bâtir des indicateurs capables tout à la fois d’être adaptés aux spécificités des métiers d’indépendants – les outils type Karasek étant par nature adaptés à la relation salariale –, et de capturer les évolution du contenu du travail.

Philippe Askenazy

Directeur de recherche au CNRS, École d’économie de Paris

Autonomie et dépendance des indépendants

Au sein du monde du travail, les indépendants occupent une place singulière. Représentant environ 10 % de la population active, ils y forment un groupe anachronique résistant à un mode d’emploi quasi hégémonique, celui du salariat. Malgré une disparition maintes fois annoncée, le pourcentage des travailleurs indépendants dans la population active reste, en moyenne, stable depuis plusieurs décennies, cette stabilité masquant cependant des transformations incessantes qui affectent les différentes catégories régies par ce statut. Le groupe tend à se dilater lorsque croît le chômage associé à une récession économique, il se contracte lorsque l’environnement lui devient plus hostile et que le salariat semble assurer un avenir moins incertain à ses membres les plus proches des catégories ouvrières ou employées. Hormis les agriculteurs, les indépendants sont spécialisés dans la transformation des matières premières (les artisans inscrits au répertoire des métiers avec 205 entrées possibles), l’achat et la revente de biens (les commerçants inscrits au registre du commerce) et l’exploitation d’un savoir (les professions libérales regroupant un ensemble très hétéroclite de professions : 32 sont réglementées, plus de 170 ne le sont pas). Rien ne confère une unité apparente à ce groupe où se retrouvent les professions les plus prestigieuses et « la boutique », l’artisanat d’art et le maréchal ferrant consacrant désormais son activité aux chevaux de loisir, rien si ce n’est un statut et les représentations qui lui sont associées – ce qui est beaucoup – ces deux dimensions structurant en effet la distinction de ses membres au sein de la population active et un socle partagé d’éléments constitutifs de leur identité.

Après avoir très brièvement rappelé, dans ce court exposé, les grands traits du statut des indépendants et les représentations qui y sont associées, on s’attachera à mettre en évidence ce qui le distingue des autres « formes » de travail aujourd’hui existantes. On s’interrogera dans un deuxième temps sur les critiques formulées par les sociologues à l’égard des privilèges dont bénéficient certains segments de ce groupe et quelques unes des transformations qui l’affectent.

« Forme » du travail indépendant

Statut

Le point nodal du statut a trait à l’absence de subordination juridique (article L. 120-3 du Code du travail) du travailleur indépendant qui exécute un travail pour autrui sans lui être subordonné, ce qui le distingue radicalement des salariés. Le travailleur indépendant (quand bien même il se fait aider dans sa tâche par des compagnons ou des aides familiaux) est censé détenir les connaissances et l’expertise nécessaires à la réalisation de son activité. Mais cette absence de liens de subordination n’implique évidemment pas l’absence de règles dans l’exercice de l’activité. Depuis la loi d’Allarde (2-17 mars 1791) supprimant les corporations mais instaurant une patente, la loi le Chapelier (14-18 juin 1791) prohibant les coalitions ouvrières (les organisations de compagnons) (Sewel, 1983

; Poitrineau, 1992

; Kaplan, 2001

; Kaplan et Minard, 2004

) en passant par l’invention de « l’artisan fiscal » sous la Troisième République (Zdadtny, 1999

), la charte du travail corporatiste de Vichy (Le Crom, 1995

; Margairaz et Tartakowsky, 2008

, voir en particulier la première partie de l’ouvrage consacrée aux « Patrons et artisans, corporatisme, syndicalisme »), jusqu’aux toutes dernières lois concernant la création d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), le statut d’auto-entrepreneur, les règles qui encadrent l’activité des travailleurs indépendants font florès. Elles concernent aussi bien la taille des entreprises, la fiscalité, le statut des conjoints et des aides familiaux, le pré-requis éventuel de titres ou de diplômes pour l’exercice de certains métiers ou professions... La capacité d’auto-organisation des travailleurs indépendants varie par ailleurs fortement d’un métier à l’autre selon une multiplicité de critères (monopole ou non de l’exercice d’une pratique, maîtrise reconnue d’un métier, caractéristiques du marché...). Un certain nombre de professions réglementées, remplissant, pour certaines, une mission de service public, sont dotées d’instances spécifiques (les ordres professionnels : des médecins, avocats, architectes...) qui exercent une véritable juridiction sur leurs membres. Pour les artisans, comme le souligne Bernard Zarca (1986

, 1987

, 1998

), l’identité collective se construit autour du métier conduisant à un morcellement de leur représentation au sein des chambres de métiers. Mais un même constat peut être fait pour les métiers du commerce fourmillant d’organisations chargées de la défense de leurs intérêts (à titre d’exemple, la chambre de commerce de Lyon accueille à elle seule 222 organisations) (Offerlé, 1998

et 2009

; Rapelli et Piatecki, 2008

). Ces diverses organisations sont regroupées au sein de fédérations ou confédérations plus ou moins puissantes, certaines intégrées au sein du Medef, d’autres non (comme l’Union nationale des professions libérales, UNAPL créée en 1977), toutes visant les mêmes objectifs : l’obtention d’une législation, notamment fiscale, qui leur soit la plus favorable possible, des formes de couverture sociale adaptée à leur situation et, le cas échéant, la régulation des relations avec leurs salariés (conventions collectives sur les salaires et la durée du travail, conditions d’accès à la profession...).

Représentations collectives

Malgré la grande rupture révolutionnaire, les travailleurs indépendants sont aussi les héritiers d’une longue tradition qui remonte au XII

e siècle, riche d’une histoire dense qui alimente encore, même s’il s’agit le plus souvent d’une forme fantasmée de cette histoire, l’imaginaire collectif (Lequin, 1992

). Ils restent encore aujourd’hui les dépositaires du vieux rêve proudhonien d’une disparition possible du salariat que le maître appelait de ses vœux. Derrière le mot d’indépendant se love pour les artisans la possibilité d’une pratique autonome du métier entendu comme « un corps constitué de techniques, de savoir faire en vue de la production d’une gamme relativement restreinte de biens et services qui ne s’acquièrent que dans le temps long et positif de l’expérience professionnelle » permettant l’émergence « des composantes d’une culture telles que le langage, la gestuelle ou la transmission intergénérationnelle des techniques et des coutumes » (Zarca, 1998

). La maîtrise complète du processus, le bel ouvrage réalisé selon les règles de l’art sont leur fierté. Ce qui est vrai pour l’artisan et sans doute également pour les membres des professions libérales

1

prend, comme le montre bien François Gresle, un autre sens pour le commerçant pour qui l’indépendance « n’existe que par l’acte commercial, les relations avec « ses pratiques », la présence publique de la boutique... L’indépendance reste le but ultime du détaillant ; elle est seulement pour l’artisan le moyen d’atteindre son idéal professionnel » (Gresle, 1980

, 1981a

et b

).

Ce long apprentissage du métier, qu’il soit intellectuel ou manuel, « l’évasion dans la boutique » pour reprendre l’expression de Michèle Perrot, contribuent à façonner la morphologie des indépendants. Ils sont en moyenne plus âgés que ne l’est la population active – il faut du temps pour pouvoir se former et quelques moyens pour s’installer – mais ils ont un niveau de formation supérieur à la moyenne des actifs, ce qui s’explique à la fois par la très longue durée de formation des professions libérales et par l’exigence de diplômes dans de nombreux secteurs de l’artisanat. Plusieurs enquêtes confirment leur goût pour l’indépendance et pour la possibilité d’un travail accompli de manière autonome. Les travaux de l’Insee sur les créateurs d’entreprise soulignent le goût d’entreprendre autant pour développer une innovation que par souci d’une insertion sociale personnalisée par le biais de la création de son propre emploi (Daniel et Kergosse, 2008

). On trouve proportionnellement un peu plus d’immigrés parmi eux qu’au sein de la population active, « la mise à son compte » étant sans doute aussi un moyen pour ces derniers d’échapper à l’ostracisme de l’emploi salarié les concernant. Enfin, ces indépendants ont une durée hebdomadaire du travail et une longévité dans l’activité sans commune mesure avec celles de leurs homologues salariés, ceci étant particulièrement notoire pour les commerçants et les artisans

2

.

De ce survol très rapide d’un groupe à la fois très hétérogène, en partie instable, dont les diverses composantes sont plus ou moins bien étudiées (que sait-on vraiment du travail, de la carrière et des conditions de vie des petits commerçants de quartier, des patrons de döner kébabs ou des coiffeuses à domicile pour ne prendre que quelques exemples ?), on peut retenir la donnée la plus solide qui a trait à l’autonomie qui leur est reconnue par le droit. Il reste à comprendre ce qui en est dans les faits.

Une comparaison de « formes »

Pour mieux saisir une spécificité, il est souvent utile de procéder par comparaison. On emprunte ici à Alain Supiot (2000)

, en l’adaptant, le raisonnement retenu pour comparer la relation au travail des agents des secteurs public et privé lorsqu’il écrit : « Tandis que le contrat permet de faire du travail un objet de négoce, le statut (il s’agit de celui des fonctionnaires) isole au contraire le travail de la sphère marchande. Par le contrat, le salarié vend son travail au plus offrant sur le marché (du travail) ; la relation est dissymétrique (l’un des contractants se place sous les ordres de l’autre) ; synallagmatique (le salaire est la contrepartie du travail fourni) et sa durée est aléatoire. Aucun de ces traits ne se retrouve dans le statut, qui implique un autre rapport au temps, au pouvoir et à l’argent ». Si le contrat de travail est bien un contrat de subordination à un employeur (subordination bornée par le code du travail mais bien réelle) dans le cadre de la fonction publique, « l’agent n’est pas assujetti à un homme déterminé, mais à une organisation et aux valeurs qu’elle incarne ». Le fonctionnaire est certes soumis aux ordres de son supérieur hiérarchique, l’un et l’autre cependant le sont au service d’une même cause : le service de l’intérêt général. Le salaire est la contrepartie de la valeur estimée du travail accompli dans un système concurrentiel et conventionnel, le traitement du fonctionnaire est la contrepartie de son engagement sans lien avec une quelconque valeur marchande. Le lien qui unit un salarié à son employeur est précaire, le fonctionnaire a une garantie d’emploi à vie correspondant au principe de continuité du service public.

Si l’on intègre dans ce raisonnement les travailleurs indépendants, leur seule dépendance se manifeste à l’égard du marché et de la réception par ce dernier des biens et services qu’ils peuvent offrir, mais aussi de l’État régulateur. Le besoin de défendre ses intérêts (et notamment fiscaux) et le particularisme des situations expliquent sans doute en partie la prolifération déjà évoquée des instances de représentation corporatives dans le sens précis et hérité de ce terme. On sait la capacité protestataire et le poids politique (bien supérieur à leur nombre) de certaines catégories de travailleurs indépendants (Offerlé, 1998

et 2009

; Zdadtny, 1999

). La pérennité de l’exercice de leur activité dépend fortement de l’environnement économique au sein duquel ils opèrent, et ils ne reçoivent ni un salaire, ni un traitement mais un revenu fruit de la vente de leurs prestations. Ce revenu est de l’ordre de 23 000 € en moyenne par an (Favre, 2008

) soulignant par là même que c’est bien l’indépendance et l’autonomie dans l’exercice de l’activité plus que l’appât du gain qui motivent les indépendants (quand bien même certains d’entre eux ont des revenus qui dépassent largement cette moyenne). Si enfin on étend la comparaison à la qualification, c’est l’emploi occupé qui définit la qualification du salarié alors que c’est le concours passé et son niveau qui classe le fonctionnaire dans une catégorie ; le métier et la profession exercés définissent la qualification du travailleur indépendant et sont un élément essentiel de son patrimoine. Le tableau I

résume les éléments de comparaison qui viennent d’être évoqués.

Tableau I Formes d’autonomie et de dépendance : esquisse d’une typologie

| |

Salariés

|

Fonctionnaires

|

Indépendants

|

|

Types de relations à :

| | | |

|

La collectivité de travail

|

Le contrat

|

Le statut

|

Le marché

|

|

Le temps de l’engagement

|

Indéterminé

|

Une vie

|

Une vie et indéterminé

|

|

Le pouvoir

|

Subordination

|

L’intérêt général

|

Le marché et l’État régulateur

|

|

L’argent

|

Le salaire

|

Le traitement

|

Le revenu

|

|

La qualification

|

Le poste

|

Fonction/grade (le concours)

|

Le métier, la profession

|

Nd : non déterminé

Bien entendu, ces trois formes sont des idéaux-types, des faits stylisés comme disent les économistes, ayant essentiellement une valeur heuristique qui rend mal compte de la diversité et de la complexité de la réalité. Ils peuvent permettre de réfléchir aux altérations que subissent chacune d’entre elles pour des raisons propres et par réciprocité d’effets.

Quelques éléments de réflexion sur les transformations du travail indépendant

Indépendance et autonomie, quelle légitimité ?

Si, comme convenu, le travail agricole est exclu de la réflexion, force est de constater la faiblesse en nombre des travaux sociologiques français concernant le travail des indépendants comparés à ceux traitant du travail salarié. Les beaux travaux de Bernard Zarca sur l’artisanat et de François Gresles sur les commerçants qui ont maintenant plus d’une vingtaine d’années restent des références encore incontournables, mais n’ont pas vraiment fait école

3

. Économistes, historiens et sociologues s’intéressent cependant de plus en plus aux petites entreprises et à leurs dirigeants (par exemple : Bruno et Zalc, 2006

; dans le domaine des relations sociales : Verrier, 2009

). La sociologie politique contribue pour sa part à une meilleure connaissance des comportements politiques et des modes de défense de leurs intérêts par les indépendants (Offerlé, 1998

et 2009

; Bosc, 2009

). Les professions libérales, au moins les plus prestigieuses d’entre elles, ont en revanche fait l’objet de nombreux travaux tant en France qu’à l’étranger (pour la France on peut citer sans prétendre à l’exhaustivité : Karpik, 1995

; Hassenteufel, 1997

; Quemin, 1997

; Champy, 1998

; Mathieu-Fritz, 2005

). Bien des raisons expliquent cette attention particulière portée aux professions libérales qui reproduisent encore le mieux les traits des anciennes corporations. Le débat qu’elles ont suscité et suscitent encore au sein de ce qui est devenu une branche particulière de la discipline – la sociologie des professions – est intéressant dans la mesure où il porte précisément sur la légitimité de l’indépendance et de l’autonomie qu’elles revendiquent comme étant essentielles à l’exercice de leurs pratiques (Dubar et Tripier, 1998

; deux ouvrages défendant encore des thèses opposées viennent d’être très récemment publiés : Champy, 2009

; Demazière et coll., 2009

). Au sein de ce champ de la discipline, la controverse s’est nouée essentiellement autour des médecins, ces derniers étant érigés en représentants archétypiques de la notion de profession.

Jusqu’à la fin des années 1960, le courant de la sociologie fonctionnaliste dominant dans la discipline s’est attaché à démontrer la légitimité des privilèges reconnus aux professions libérales et en particulier aux médecins en analysant les fonctions qui sont les leurs et les services qu’ils rendent à la société. Pour les chercheurs de ce courant, ces professions ont un certain nombre de caractéristiques spécifiques : elles se réfèrent à des connaissances scientifiques mobilisées dans des pratiques permettant de résoudre des problèmes qui se posent aux individus ou à la société. Les membres de ces professions partagent des valeurs communes produites à la fois par un contrôle de la socialisation de leurs membres (contrôle de l’accès au marché du travail et contrôle de la socialisation dans le cadre de la formation) et par un contrôle de leur activité (un code de déontologie appliqué par la profession elle-même). L’indépendance et l’autonomie de la profession sont justifiées par l’importance de la fonction exercée pour l’équilibre de la société. La complexité de la tâche accomplie et les connaissances scientifiques exigées pour l’accomplir expliquent la nécessité du contrôle par les pairs de l’accès à la profession et de la socialisation de leurs membres. Démuni de cette expertise, aucun profane ne peut prétendre s’immiscer dans « les affaires » de la profession.

Des sociologues du courant interactionniste qui a succédé à l’école fonctionnaliste mais également des sociologues marxistes vont radicalement contester cette légitimation des privilèges des professions libérales et, en particulier ceux des professions médicales. Ce courant critique va reprocher aux fonctionnalistes de s’être laissés séduire par la rhétorique auto justificatrice des professionnels qu’ils se seraient contentés de retranscrire dans leurs analyses. Les problèmes que les professionnels prétendent être seuls à même de résoudre ne sont pas « donnés » mais construits par eux-mêmes qui nomment et définissent les maladies. L’altruisme et le désintéressement censés caractériser leur ethos sont des plus douteux et, dans tous les cas, loin d’être partagés par tous les membres de la profession. Malgré une formation et une socialisation contrôlées par les membres, on observe, de fait, une forte hétérogénéité des pratiques. Les bénéfices tirés de l’exercice de la profession, le prestige qui en est issu permettent en réalité à la profession d’être dans un rapport de force favorable à la construction d’un monopole d’exercice (en déléguant éventuellement « le sale boulot » à des professions subalternes) et d’auto-contrôle de la profession. L’indépendance et l’autonomie dont bénéficient ces professionnels ne sont que le résultat d’une lutte victorieuse pour l’acquisition d’une place privilégiée au sein du marché du travail. Ils n’ont rien à voir avec l’activité elle-même. Toutes les activités de travail doivent être jugées à la même aune, d’où l’intérêt porté par les interactionnistes à tous les métiers et en particulier les plus modestes d’entre eux. La sociologie des professions apparue en France il y a une vingtaine d’années maintenant, se situe résolument dans ce courant critique, au point même de ne plus évoquer le terme de « profession » pour lui préférer celui de « groupes professionnels » (Dubar et Tripier, 1998

; Demazière, et coll., 2009

). Dans cette perspective, les statuts (salariés, fonctionnaires, indépendants) sont supposés n’avoir aucune inférence sur le travail.

Remise en cause de l’autonomie et de l’indépendance

Cette attaque en règle contre les professions ne permet pas au courant de la sociologie critique de les défendre sans qu’ait été prise la mesure de l’importance de l’autonomie et de l’indépendance sur la qualité de l’acte professionnel lui-même, au moment où autonomie et indépendance sont remises en cause.

Dans un article récent, Anne-Chantal Hardy-Dubernet (2002)

met particulièrement bien en évidence les nouvelles formes de dépendance et la perte d’autonomie des médecins libéraux à partir de l’atteinte portée à trois éléments essentiels de la profession :

• la perte de contrôle de la régulation numérique de la profession par le biais du numerus clausus imposé par l’État tant à l’entrée dans la profession que lors des orientations de spécialisation ;

• l’intégration du code de déontologie dans le Code de la santé publique et les suggestions apportées en matière de prescription affectant de fait, le geste technique, point essentiel de l’autonomie ;