2011

4-

Prévalence de l’usage du téléphone au volant et accidents

Pour estimer et comprendre le risque d’accident de la circulation dû à l’usage du téléphone mobile, il est important de connaître la fréquence de son utilisation dans la population générale, pendant la conduite automobile ainsi que celle de ses nouveaux usages et de disposer de données de prévalence

1

La prévalence est la fréquence d’un phénomène observée au sein d’une population donnée à un moment précis (prévalence instantanée) ou au cours d’une période (en générale annuelle : prévalence annuelle).

lors des accidents.

Usages du téléphone mobile et des autres appareils de télécommunications

Évolution de l’usage du téléphone mobile en France

Comme le note le rapport d’experts de l’Afsset

2

Agence française de sécurité sanitaire environnementale et du travail

(Groupe de travail radiofréquences, 2009

), « la téléphonie mobile est marquée par une diffusion massive, rapide et mondiale ». Peu de technologies nouvelles ont vu un tel déploiement. Les premiers téléphones portatifs ou installés sur des voitures (autocom...) utilisant les technologies analogiques ont vu le jour dans les années 1980. La téléphonie mobile s’est réellement développée dans les années 1990 avec les technologies numériques, au sein des fréquences GSM (d’abord dans la gamme des 900 MHz, puis dans la gamme des 1 800 MHz) complétée dans les années 2000 par la gamme UMTS (encore appelée troisième génération, en 2 100 MHz).

La diffusion de la téléphonie mobile a été un peu plus lente en France comparée à de nombreux autres pays (Australie, pays scandinaves...). Au début des années 1980, la première génération de téléphonie mobile fondée sur la technologie analogique s’est répandue dans les pays scandinaves, les États-Unis et le Canada, elle était très peu présente en France. Dès 1991, le système GSM a été commercialisé en Finlande et au Danemark. Les premières cartes SIM

3

La carte SIM (de l’anglais Subscriber Identity Module) est une puce qui permet de stocker les informations spécifiques à l’abonné d’un réseau mobile.

pour le réseau GSM sont apparues en France en 1992 et les réseaux se sont implantés à partir de 1994, d’abord à Paris puis dans les plus grandes villes, avant de s’étendre à la quasi-totalité du territoire. En 2009, 97,7 % du territoire est couvert, ce qui correspond à 99,8 % de la population française (Gest, 2009

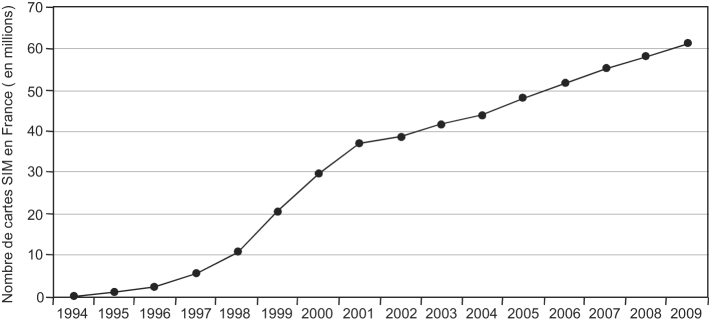

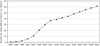

). Comme le montre la figure 4.1

, le développement réel a commencé en France en 1997 avec une forte croissance jusqu’en 2001 (

Idate Consulting and Research, 2009

). L’augmentation du nombre d’utilisateurs s’est poursuivie ensuite suivant un rythme un peu moins soutenu.

En 2008, 79 % des Français étaient équipés d’un téléphone mobile. En juin 2009, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) avance le chiffre de 58,9 millions d’abonnés à la téléphonie mobile en France.

Le taux d’équipement est variable selon les tranches d’âge, il décroît avec l’âge : 97 % pour la tranche des 18-24 ans qui représenteront la très grande majorité des nouveaux conducteurs, 95 % des 25-29 ans, 91 % des 30-39 ans, 83 % des 40-59 ans et 54 % des 60 ans et plus.

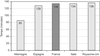

Comparaison avec les autres pays européens

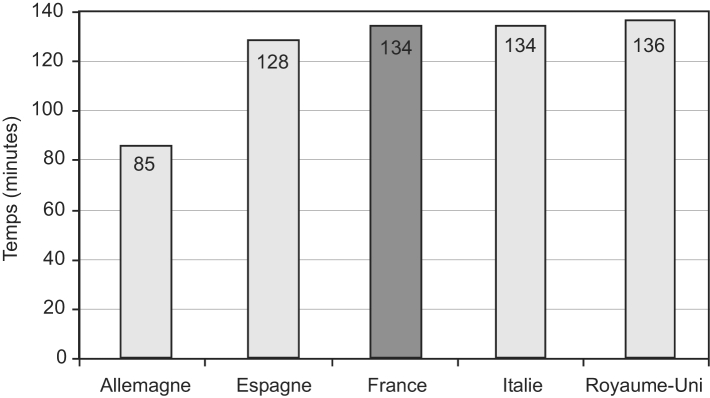

Si les français ont mis plus de temps que beaucoup de leurs voisins européens à s’approprier le téléphone mobile, ils ont rejoint les plus « assidus » aujourd’hui (figure 4.2

).

En tenant compte des appels sortants et entrants, c’est en moyenne entre 3 et 5 heures que les français communiquent oralement par téléphone mobile chaque mois.

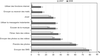

Nouveaux usages des téléphones mobiles

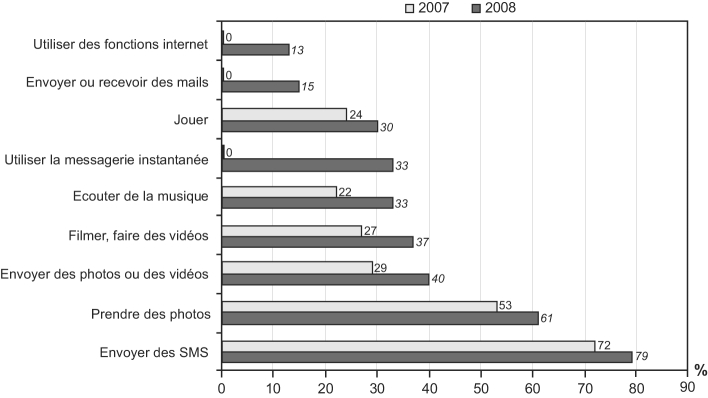

L’apparition de téléphonie cellulaire dite de troisième génération permet grâce à des débits de transmission très supérieurs aux normes précédentes (GSM : 2e génération) un très grand nombre d’applications de transmission de l’information autre que vocale. Il s’agit par exemple, de données, d’images, de vidéo, directement accessibles à partir d’un téléphone mobile ou par l’intermédiaire d’une clé 3G par des connexions Internet à partir d’un ordinateur portable. De fait, les usages de téléphonie mobile ont considérablement changé au cours des dernières années, comme le montre la figure 4.3.

Une des illustrations de ces changements est représentée par le développement des SMS (

short message service) : le nombre de SMS échangés en France a plus que doublé entre 2006 et 2008 : 15 050 millions de SMS avaient été échangés en 2006 (1 250 millions de SMS par mois), ce nombre était de 19 236 millions en 2007, et de 34 396 millions en 2008 (2 900 millions de SMS par mois) (Arcep 2010

).

Toutes ces applications plus récentes sont (ou seront) également disponibles pour le conducteur de véhicules utilisateur d’un téléphone mobile, comme en témoignent les évolutions techniques mises à disposition des conducteurs (et passagers) de voiture par les opérateurs de téléphonie mobile et les constructeurs automobiles. Il est donc vraisemblable que dans les années à venir, les usages se diversifieront également pour le conducteur de véhicule. La communication orale devenant un élément plus accessoire, les contraintes spécifiques liées à ces nouveaux usages changeront la donne en matière de risque accidentel.

Prévalence de l’usage du téléphone mobile en conduite

Pour calculer la part des accidents de la circulation due à l’usage du téléphone mobile lors de la conduite (risque d’accidents de la route attribuable au téléphone portable), il est indispensable de disposer de données de prévalence de cet usage, et des conditions de celui-ci. Il existe différentes approches pour essayer de connaître cette prévalence.

Méthodes d’évaluation de la prévalence de l’usage du téléphone mobile

L’une des méthodes les plus utilisées consiste en l’observation du trafic à des points stratégiques routiers. Il s’agit souvent d’intersections qui obligent les conducteurs à ralentir et facilitent ainsi l’observation. Au cours de ces campagnes de comptage, un enquêteur note l’utilisation ou non d’un téléphone par chacun des conducteurs de véhicule passant devant lui. Il s’agit d’une évaluation de la prévalence instantanée

4

La prévalence instantanée mesure le taux d’usage du téléphone mobile chez les conducteurs circulant à un moment donné.

du seul usage du téléphone tenu à la main. Il est en effet beaucoup plus difficile de déterminer sans erreur de l’extérieur l’usage d’un téléphone « kit mains-libres ». Ces études sont très peu précises quant à la caractérisation des populations étudiées.

Afin de tenir compte non seulement du téléphone tenu à la main mais également du téléphone utilisé avec un kit mains-libres, le Transport Research Laboratory (Royaume-Uni) a complété l’observation par la détection des radiofréquences émises par les véhicules passant devant les observateurs à l’aide d’un appareil manipulé par un deuxième enquêteur.

Une autre approche consiste en une enquête par questionnaire sur les modes d’usage auprès d’échantillons aléatoires (représentatifs de la population des conducteurs) telle que des sondages généraux ou spécifiques sur le téléphone mobile. Ce sont des enquêtes plus spécialement centrées sur la mobilité ou sur la sécurité routière. Il s’agit alors de connaître le pourcentage de sujets utilisateurs de téléphone mobile en conduite. Ce type d’enquête permet d’inventorier beaucoup plus largement tous les types d’usage du téléphone, ou d’autres matériels embarqués. On peut également caractériser les utilisateurs, avoir accès aux fréquences d’utilisation et aux contextes d’utilisation rapportés par les personnes interrogées.

Enfin, les observations de la conduite en situation naturelle (appelées « naturalistic driving studies » en anglais) consistent à équiper les véhicules d’un nombre (forcément) limité de conducteurs à l’aide de différents appareils d’observation et de capteurs permettant d’observer et d’enregistrer le comportement du conducteur et du véhicule sur des trajets libres, sans le biais de l’auto-déclaration. Les données ainsi recueillies permettent essentiellement de repérer les caractéristiques et les situations d’usages mais ne permettent pas de calculer des taux de prévalence car ces données ne sont pas représentatives de la population générale des conducteurs.

Taux de prévalence de l’usage du téléphone au volant d’une voiture

Les taux de prévalence de l’usage du téléphone au volant sont rassemblés dans le tableau 4.I

. On distingue trois types de prévalence : la prévalence instantanée, la prévalence d’usage sur un trajet, et enfin la prévalence d’usage habituel.

Prévalences instantanées obtenues par les enquêtes d’observation

Deux études américaines réalisées dans les mêmes conditions mais à quatre années d’intervalle (Eby et Vivoda, 2003

; Eby et coll., 2006

) montrent un doublement du taux de prévalence d’utilisation du téléphone tenu à la main (2,7 et 5,8 %, respectivement). L’étude du NHTSA réalisée en 2006 confirme une prévalence autour de 5 %, un peu plus élevée pour les conductrices (6 %) que pour les conducteurs (4 %) (Glassbrenner et Jianqiang Ye, 2007

).

En 2008, l’administration américaine de sécurité des routes donne un taux de prévalence instantanée de l’usage de téléphone par des conducteurs transportant des passagers de 6 % (NHTSA, 2008

).

Chez les jeunes, cette prévalence pourrait être plus élevée : une étude en Caroline du Nord et en Caroline du Sud (Foss et coll., 2009

) donne un taux de prévalence de 11 à 13 % chez les 16-17 ans en 2007 (observation réalisée auprès des «

High School » de ces deux États).

En Italie dans la région de Florence, Lorini et coll. (2006

) ont calculé un taux moyen de prévalence du téléphone tenu à la main de 1,8 % parmi 9 387 conducteurs de véhicule, observés en quatre points de la zone. Des taux de prévalence plus élevés sont rapportés pour les conducteurs ne portant pas la ceinture de sécurité (3 %) ou en cas d’absence de passagers (2,1 %).

Au Royaume Uni, la prévalence instantanée a été mesurée à 1,2 % pour le téléphone tenu à la main et à 1,9 % pour le téléphone mains-libres (Hill, 2005

).

Il faut noter la prévalence instantanée extrêmement élevée (34,7 %) observée en Iran en 2007 (Mohammadi, 2009

).

Vivoda et coll. (2008

) se sont intéressés à la conduite nocturne : une même prévalence est observée pendant la période nocturne et diurne (5,8 ± 0,6 %). Lors de la conduite nocturne, l’usage du téléphone est cependant plus fréquent chez les jeunes conducteurs et les femmes : le taux le plus élevé est observé pour les femmes entre 16 et 29 ans (11,9 % contre 7,5% pour les h

ommes du même âge).

Études françaises

À partir des informations collectées lors d’une enquête par questionnaire (fréquence d’usage et distance des trajets quotidiens) et des informations (durée moyenne d’un appel) obtenues, l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (Onisr) estimait que la prévalence instantanée d’usage du téléphone (en main ou mains-libres) en France était autour de 2,4 % (Chapelon, 2006).

Une prévalance proche pour le téléphone tenu à la main (2,3 %) est retrouvée par le comptage/observation du trafic réalisé pour l’Onisr (2009

) sur quatre types de voies (autoroutes de dégagement, autoroutes de liaison, routes nationales ou départementales en rase campagne, agglomération) : 1,8 % de téléphone tenu à la main et à l’oreille et 0,5 % de téléphone tenu à la main mais non porté à l’oreille.

Ces chiffres seront utilisés dans le chapitre portant sur l’approche épidémiologique du risque d’accident lié au téléphone au volant pour le calcul de la part d’accidents de la route attribuable au téléphone mobile en France.

D’une façon générale, on peut estimer que ces taux de prévalence instantanée sont sûrement sous-estimés car il s’agit la plupart du temps d’une évaluation de visu (téléphone tenu à la main et sans prise en compte de l’usage du kit mains-libres).

Tableau 4.I Taux de prévalence de l’usage du téléphone en conduites selon les études

|

Références/Pays

|

Mode d’observation

|

Année

|

Lieu

|

Taux de prévalence

|

Commentaires

|

|

Indicateur mesuré : Prévalence instantanée

|

Eby et Vivoda, 2003

États-Unis : Michigan |

Observation à des intersections stratégiques

|

2001

|

168 lieux stratifiés et tirés au hasard

|

2,7 % ± 0,3 des automobilistes

| |

Eby et coll., 2006

États-Unis : Michigan |

Observation à des intersections stratégiques

|

2005

|

168 lieux stratifiés et tirés au hasard

|

5,8 % des automobilistes

|

Même méthodologie que l’étude précédente : Doublement du taux en 4 ans

|

Bedford et coll., 2005

Irlande |

Observation à des points stratégiques

|

2005

|

4 intersections

|

3,6 % [2,6-4,9] des automobilistes :

téléphone à la main en zone rurale

|

1 075 véhicules en journée

|

Hill, 2005

Royaume-Uni |

Observation à des points stratégiques

|

2005

|

38 sites

|

1,2 % : téléphone à la main

1,9 % : téléphone mains-libres

|

Observation de visu couplée à une détection du champ dans les bandes de radiofréquences correspondantes émises au passage des voitures

|

Lorini et coll., 2006

Italie |

Observation à des points stratégiques

|

2006

|

4 points d’observation région de Florence

|

1,8 % des automobilistes

téléphone à la main

| |

Vivoda et coll., 2008

États-Unis |

Observation à des points stratégiques

|

2006

|

113 points d’observation tirés au hasard

|

5,8 % (± 0,6)

(11,9 % chez les jeunes femmes)

|

Taux de prévalence nocturne

|

Glassbrenner et Jianqiang Ye, 2007

États-Unis |

Observation à des points stratégiques

|

2006

|

1 200 sites observés

|

5 % téléphone tenu à la main (4 % hommes ; 6 % femmes)

0,6 % pour les téléphones kit mains-libres observables

|

Étude Nopus sur 43 000 véhicules

|

Foss et coll., 2009

États-Unis |

Observation à des points stratégiques aux abords des écoles

|

2007

|

25 écoles en Caroline du Nord

5 écoles en Caroline de Sud

|

11 % d’usage en Caroline du Nord

13 % en Caroline du Sud

|

Étude portant sur des jeunes 16-17 ans

|

Mohammadi, 2009

Iran |

Observation à des points stratégiques

|

2007

|

4 intersections sur 2 routes principales

|

Téléphone tenu au volant par conducteurs=34,7 %

| |

NHTSA, 2008

États Unis |

Observation à des points stratégiques

|

2007

| |

6 %

|

Observation de la police de la route

|

McCartt et coll., 2010

États-Unis |

Observation à des points stratégiques

|

2009

|

8 intersections dans chacune des trois zones

|

Téléphone tenu au volant par conducteurs du District of Columbia : 4,2 %

|

District of Columbia

|

| | | | |

Maryland suburbs of DC : 5,2 %

|

Maryland

|

| | | | |

Virginia suburbs of DC : 8,5 %

| |

Onisr, 2008

France |

Observation à des points stratégiques

|

2007

|

15 335 conducteurs observés

|

1,9 % téléphone tenu à la main et à l’oreille

0,5 % téléphone tenu à la main mais pas à l’oreille (SMS ? numérotation ?...)

|

Taux standardisé sur la catégorie de réseau

|

|

Indicateur mesuré : Pourcentage d’usage sur la durée de trajet

|

Stutts et coll., 2003

États-Unis |

« Naturalistic driving studies »

|

2002

|

70 sujets équipés

|

34,3 % des sujets ont utilisé leur téléphone, soit 3,8 % de leur temps de trajet

| |

|

Indicateur mesuré : Prévalence d’usage

|

Brusque et Alauzet, 2008

France |

Enquête par sondage

|

2003

|

Conducteurs

|

32,8 % des conducteurs possédant un téléphone mobile disent téléphoner en conduisant (soit 20 % des conducteurs)

|

Enquête à partir des abonnés au téléphone filaire (ne tient pas compte des sujets ne possédant qu’un téléphone mobile)

|

Laberge-Nadeau et coll., 2003

Québec |

Étude épidémiologique transversale

|

2003

|

Souscripteurs de la société d’assurances du Québec (SAAQ)

|

38,6 % des hommes et 22 % des femmes utilisent le téléphone mobile lors de la conduite

|

36 078 participants sur 175 000 sollicités (taux de réponse 20,6 %)

|

Charbotel et coll., 2007

France |

Étude épidémiologique cas-témoin

|

2006

|

Conducteurs

|

36 % des sujets interrogés disent utiliser leur téléphone mobile tous les jours en conduisant

|

Sujets témoins d’une étude cas-témoins

|

Chapelon et Sibbi, 2007

France |

Enquête par sondage

|

2006

|

Conducteurs

|

44 % des conducteurs utilisent leur téléphone en conduisant (10 % l’utilisent souvent ou très souvent)

|

À partir des données récoltées, la prévalence instantanée est estimée à 2,4 %

|

McEvoy et coll., 2006

Australie |

Étude épidémiologique transversale

|

2003

|

Titulaires de permis de conduire

|

57,3 % des titulaires ont utilisé un téléphone mobile en conduisant

12,4 % ont passé des SMS lors de la conduite

|

57 % ont déjà passé des appels en conduisant

12 % ont déjà passé des SMS en conduisant

|

Enquêtes par questionnaire

En Australie, McEvoy et coll. (2006

) ont réalisé une étude des pratiques chez 1 347 sujets disposant du permis de conduire : 57,3 % des titulaires de permis de conduire ont déjà utilisé un téléphone mobile et 12,4 % ont déjà écrit des SMS alors qu’ils étaient en situation de conduite automobile.

Aux États-Unis, une étude de Dong Chul (2004

) montre que parmi les 1 185 étudiants conducteurs de leur échantillon, 86 % d’entre eux utilisaient, au moins occasionnellement, le téléphone mobile en conduisant.

En France, nous disposons de deux études sur l’utilisation du téléphone mobile au volant : l’une provient d’une étude réalisée au Lescot (Inrets) en 2003 (Brusque et Alauzet, 2006

) à partir d’un échantillon de 1 973 sujets, interrogés par téléphone, l’autre provient d’un sondage réalisé pour le compte de l’Onisr en 2006.

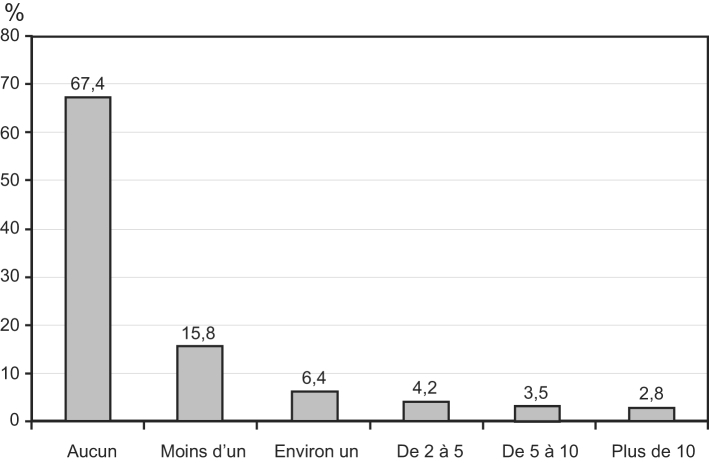

En 2003, parmi les 1 973 sujets interrogés, 1 480 (819 hommes et 661 femmes) étaient conducteurs de véhicules, parmi lesquels 920 étaient également possesseurs d’un téléphone mobile. Parmi ces derniers, 33 % ont rapporté qu’il leur arrivait de téléphoner lors de la conduite (40 % des hommes et 23 % des femmes) (figure 4.4).

En 2006, parmi les 1 000 personnes sondées (sondage IFOP réalisé pour le compte de l’Observatoire national interministériel de la Sécurité Routière), 664 ont déclaré être conducteur et posséder un téléphone mobile : 44 % de ces dernières disent utiliser leur téléphone lors de la conduite :

• pour 20 % des conducteurs, il s’agit d’un usage très rare ;

• pour 14 %, il s’agit d’un usage rare ;

• pour 6 % l’usage est fréquent ;

• pour 4 % très fréquent : les hommes, les régions parisiennes ou du sud-ouest, les grands rouleurs sont sur-représentés dans ces deux derniers groupes.

Cette étude a permis également de connaître le mode d’usage du téléphone lors de la conduite :

• 41 % utilisent un téléphone classique tenu à la main ;

• 37 % des oreillettes ;

• 14 % la fonction mains-libres de leur téléphone ;

• 7% un dispositif mains-libres installé dans le véhicule.

Par ailleurs, deux études réalisées dans le département du Rhône, encore non publiées, ont permis d’obtenir les taux d’usage du téléphone mobile lors de la conduite dans deux types de population : la première est une population de conducteurs accidentés (Cohorte Esparr, données personnelles). En 2004-2005, 34 % des conducteurs accidentés de la cohorte Esparr disent utiliser un téléphone mobile lors de la conduite (8 % des conducteurs disent l’utiliser plus de 10 % de leur temps de conduite). L’autre étude est une étude cas-témoins comparant des conducteurs accidentés au cours du travail (cas) à des conducteurs représentatifs de la population des conducteurs circulants (témoins) en 2006 (Charbotel et coll., 2007

) :

• 36 % des conducteurs témoins disent utiliser tous les jours leur téléphone mobile en conduisant ;

• 37 % l’utilisent de façon occasionnelle ;

• 28 % ne l’utilisent jamais.

En 2003 (Thulin et Gustafsson, Suède, 2004

), en moyenne un SMS par semaine était reçu ou envoyé en cours de conduite (3 SMS/semaine pour les moins de 25 ans).

Le sondage demandé par l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière et réalisé en 2008 montre que les conducteurs déclarant téléphoner en conduisant disent recevoir et lire un SMS tous les 350 km en moyenne, et en envoyer un tous les 670 km environ (Onisr, 2009

).

Usage du téléphone mobile par les usagers autres que les conducteurs de véhicules à quatre roues

Il n’existe pratiquement pas de données concernant les usages des conducteurs de deux-roues motorisées ou de bicyclette.

Une étude d’observation aux Pays-Bas s’est intéressée aux cyclistes (de Waard et coll., 2010

). Les auteurs ont observé 2 138 cyclistes en trois lieux :

• 2,2 % utilisaient leur téléphone mobile (et tenaient leur guidon d’une main) ;

• 0,6 % passaient un SMS ;

• 7,7 % écoutaient un MP3.

Concernant le pourcentage d’utilisateurs, seules des données de la littérature « grise » sont disponibles à ce jour. Une étude sur les cyclistes, en France, a montré que 13 % des cyclistes utilisateurs de bicyclette comme mode de déplacement et 26 % des cyclistes sportifs disent utiliser parfois ou souvent un téléphone mobile (Amoros et coll., 2009

). Dans le cadre de la cohorte Esparr : 5 % des conducteurs de deux-roues motorisés accidentés et participant à l’étude disent être des utilisateurs occasionnels ou peu fréquents du téléphone mobile lors de la conduite, essentiellement par usage d’un kit mains-libres.

Caractérisation des conducteurs utilisant leur téléphone lors de la conduite

Des caractéristiques individuelles communes aux utilisateurs de téléphone mobile en conduite ont été mises en évidence dans plusieurs études (tableau 4.II

).

Les jeunes

La plupart des études ont mis en évidence un taux de prévalence d’usage du téléphone mobile élevé chez les jeunes (Lagarde et coll., 2004

; Sullman et Baas, 2004

; Bener et coll., 2006

; Brusque et Alauzet, 2006

; Glassbrenner et Jianqiang Ye, 2007

; Taylor et coll., 2007

). En particulier, en ce qui concerne l’envoi et la réception de SMS lors de la conduite, cela concerne essentiellement la classe d’âge des conducteurs de moins de 35 ans (Thulin et Gustafsson, 2004

; Chapelon et Sibi, 2007

).

Le sexe masculin

Les utilisateurs de téléphone mobile sont plus fréquemment des hommes (Brusque et Alauzet, 2006

; Chapelon et Sibi, 2007

; Taylor et coll., 2007

; Farmer et coll., 2010

). Toutefois, lors de la conduite nocturne, les jeunes femmes sont plus fréquemment notées comme utilisatrices de téléphone mobile (Vivoda et coll., 2008

).

Les professionnels de la route

La population des professionnels de la route est particulièrement susceptible d’utiliser son téléphone mobile dans la mesure où la route est son espace de travail. Dans le cadre de son emploi, il est aujourd’hui plus ou moins implicitement admis qu’un professionnel sur la route doit être en connexion constante avec son patron et ses clients, voire ses proches. En effet, que ce soit pour organiser ses voyages ou tournées et ses livraisons, le téléphone mobile est un outil qui facilite l’organisation de la tâche professionnelle, ou diminue le stress dans les situations de retard ou de difficultés sur la route. À l’inverse, par le fait du téléphone, le travailleur sur la route est sous la pression constante du travail et ne bénéficie plus des moments de « décrochage » que pouvaient générer certaines périodes et conditions de déplacements.

Plusieurs études ont étudié le comportement des professionnels de la route (Harris et coll., 2003

; Taylor et Dorn, 2006

) et ont permis de mesurer la prévalence de l’usage du téléphone mobile en conduite et certaines des caractéristiques de ces comportements.

Ainsi, selon Troglauer et coll. (2006

), les conducteurs de poids lourds danois se caractérisent par le fait que 99 % d’entre eux utilisent un mobile, dont plus de 40 % utilisent le téléphone tenu à la main (30 % kit mains-libres, 28 % kit + téléphone tenu à la main, 41 % téléphone tenu à la main). Plus de 50 % décrochent lors d’un appel quelles que soient les circonstances, 50 % ne s’arrêtent jamais lorsqu’ils réalisent eux-mêmes un appel, 36 % s’arrêtent moins d’une fois sur deux, 45 % passent des SMS alors qu’ils conduisent. Pour 63 % de ces professionnels de la route, les appels téléphoniques sont de nature professionnelle dans plus de 90 % des cas.

Dans l’étude américaine de «

naturalistic driving » (Hickman et coll., 2010

), 2,1 % du temps d’observation en conduite sans incident des conducteurs de poids lourds ou de bus était consacré à une tâche liée au téléphone mobile pendant la conduite (dont 0,8 % était consacré à une conversation à l’aide d’un téléphone mains-libres et 1,1 % à une conversation avec un téléphone à la main. Ce pourcentage est de 3,5 % lorsqu’il n’existe pas de règle de « bonne pratique » du téléphone mobile dans la compagnie à laquelle appartient le conducteur. Il est cependant difficile de généraliser ce résultat dans la mesure où les temps d’observation sans incident analysés sont malgré tout des temps particuliers où quelque chose s’est passé qui a justifié de l’enregistrement des paramètres par les matériels embarqués.

En France, le comptage réalisé pour l’Onisr (2008

) donne un taux de prévalence instantanée de 3,4 % pour les conducteurs de véhicules utilitaires légers : l’usage du téléphone mobile étant mis en œuvre essentiellement lors de déplacement sur autoroutes (de dégagement ou de liaison), ou en agglomération. En ce qui concerne les conducteurs de poids lourds, ce même sondage donnait un taux de prévalence de 2,6 %, l’usage étant essentiellement mis en œuvre sur voies de dégagements et de liaisons (routes et autoroutes) et pratiquement jamais en agglomération.

Durée des appels et kilométrage parcouru

La durée des communications (vocales ou par SMS) passées représente le temps d’exposition au risque d’accident lié à l’usage du téléphone mobile d’un conducteur. Il s’agit donc d’une donnée essentielle en épidémiologie car elle est très liée au temps de conduite journalier des sujets. Ainsi, elle était de 23 minutes par jour chez les conducteurs de semi-remorques, de 12 minutes pour les conducteurs de camions de moyen fret, de 7-9 minutes pour les conducteurs de taxis et 7 minutes pour les particuliers dans une étude suédoise (Thulin et Gustafsson, 2004

).

La durée quotidienne de communication téléphonique lors de la conduite a également été recherchée chez les professionnels de la route danois (Troglauer et coll., 2006

) ; elle était :

• inférieure à 5 min/j pour 16 % des professionnels de la route utilisateurs du téléphone mobile ;

• de 5 à 15 min/j pour 47 % d’entre eux ;

• de 16 à 30 min/j pour 26 % d’entre eux ;

• supérieure à 30 min/j pour les 11 % gros utilisateurs.

Toujours d’après cette étude, la durée quotidienne de communication dépend de l’âge, du sexe, de la durée du trajet, du nombre d’arrêts en cours de trajet.

D’après Farmer et coll. (2010

), pour un échantillon de 1 219 sujets ayant conduit la semaine précédent l’enquête, le temps passé au téléphone lors de la conduite était en moyenne de 4 minutes par jour, soit 6,7 % du temps de trajet journalier (ce qui correspondait en moyenne à 1,3 appel par sujet, la durée moyenne de ces appels étant de 3,1 minutes par appel). Il faut toutefois noter que le taux important de refus de participation à l’enquête (78 %) limite l’interprétation de ces informations. La précision de ces évaluations de temps passés au volant par questionnaire est cependant discutable.

Pour Brusque et Alauzet (2008

), les hommes téléphonent 5 fois plus pour une raison professionnelle que pour une raison privée. Chez les femmes, conduire plus de 25 000 km par an multiplie par 3 le risque d’utiliser un téléphone mobile au volant par rapport à celles qui conduisent moins de 25 000 km par an.

Cette même observation de la relation entre usage du téléphone mobile en conduite et kilométrage annuel parcouru est retrouvée par Pöysti et coll. (2005

) en Finlande.

Les résultats sont donc globalement assez homogènes : les hommes, les jeunes et les personnes qui roulent le plus, notamment pour des raisons professionnelles, ont des taux d’utilisation du téléphone portable au volant plus élevés. Ces facteurs sont généralement pris en compte comme variables d’ajustement dans les études qui comparent le risque d’accidents entre utilisateurs et non utilisateurs.

Par ailleurs, quelques résultats suggèrent que les comportements de conduite à risque pourraient être plus élevés chez les utilisateurs de téléphone mobile. Cependant, les différences observées sont trop faibles pour expliquer les différences de risque d’accident. Remarquons toutefois que les études manquent pour conclure avec certitude sur ce dernier point relatif aux comportements différentiels entre utilisateurs et non utilisateurs.

Tableau 4.II Caractéristiques des utilisateurs de téléphone mobile en conduite dans différentes études

|

Référence/Pays

|

Type d’étude

|

Période

|

Population

|

Effectif

|

Variables identifiées

|

McCartt et coll., 2003

États-Unis |

Observation directe

|

2001-2002

|

Conducteurs

|

37 462 (NY)

21 315 (Connecticut)

|

Jeunesse

Véhicule 4X4

|

Lagarde et coll., 2004

France |

Enquête par auto-questionnaires envoyés par courrier

|

2001

|

Membres d’une cohorte de salarié

|

13 852

|

Jeunesse

Km parcourus/an

Consommation alcool

Véhicule catégorie supérieure

Attitudes négatives vis-à-vis des règles de sécurité routière

Moins de 10 points sur le permis

|

Sullman et Baas, 2004

Nouvelle-Zélande |

Enquête par auto-questionnaires distribués sur des stations-service

|

2002

|

Conducteurs

|

861

|

Jeunesse

Inexpérience

Vitesses habituelles plus élevées

Km parcourus/an

|

Bener et coll., 2006

Quatar |

Enquête par questionnaires administrés par des enquêteurs

|

2004-2005

|

Conducteurs impliqués dans un accident de la circulation

|

822

|

Jeunesse

Inexpérience

Profession

Illettrisme

|

Eby et coll., 2006

États-Unis |

Observation directe

|

2005

|

Conducteurs

|

10 759

|

Utilisation ceinture légèrement plus faible

|

Troglauer et coll., 2006

Danemark |

Enquête par auto questionnaires envoyés par courrier

|

2003

|

Conducteurs de poids lourds

|

1 153

|

Jeunesse

Heure (max=11 h-17 h)

Autoroute

|

Walker et coll., 2006

Grande-Bretagne |

Observation directe

|

2005

|

Conducteurs

|

41 126

|

Utilisation ceinture plus faible

Véhicule 4X4

|

Glassbrenner et Jianqiang Ye, 2007

États-Unis |

Observation directe

|

2005

|

Conducteurs

|

43 000

|

Jeunesse

|

Taylor et coll., 2007

Australie |

Observation directe

|

2006

|

Conducteurs

|

20 207

|

Jeunesse

Sexe (h>f)

|

Brusque et Alauzet, 2008

France |

Enquête téléphonique

|

2003

|

Utilisateurs du téléphone portable

|

1 973

|

Sexe (h>f)

Jeunesse

Fréquence de l’usage

Usage professionnel

Km parcourus/an

|

Vivoda et coll., 2008

États-Unis |

Observation directe

|

2008

|

Conducteurs de nuit

|

7 076

|

Jeunesse

Sexe (h>f)

Véhicule 4X4

Heure (avant 2 h)

|

Prévalence de l’usage d’autres « matériels embarqués » en conduite

Les études qui ont porté sur les matériels embarqués autres que le téléphone mobile pouvant être source de distraction sont peu nombreuses. Les plus significatives sont les études de police de la route intervenant sur un accident de la circulation (essentiellement aux États-Unis) ou les observations de la conduite en situation naturelle.

L’étude, déjà ancienne, de Stutts et coll. (2003

) avait évalué le pourcentage de temps de conduite passé à manipuler des appareils (du type radio, cassettes...) à 1,5 %, et celui passé à lire ou écrire au volant à 1,8 %.

Dans l’étude française de Charbotel et coll. (2007

), 95 % des conducteurs disent utiliser de l’informatique embarquée (occasionnellement ou fréquemment), 15 % un GPS et 10 % une CB-radio. De plus, un conducteur sur 3 est amené à prendre des notes en conduisant.

Prévalence de l’usage du téléphone mobile et des autres appareils dans les accidents : données internationales

Données de prévalence d’après les rapports de police ou les observations de la conduite en situation naturelle

Les policiers américains ont noté (depuis l’année 2002) la présence d’un téléphone mobile comme pouvant être un agent distractif responsable de l’accident dans une proportion des accidents allant de 0,1 pour mille à 25 pour mille (Violanti, 1997

et 1998

). En Australie en 2002, Lam (2002

) estimait que le téléphone mobile était impliqué dans 2,4 accidents pour 1 000.

Mais les limites de ces évaluations sont importantes :

• les rapports qui existent sont souvent des rapports de police, sans mode de recueil standardisé ;

• le téléphone mobile n’est rapporté que quand il n’y a pas d’autre cause évidente ;

• les accidents graves dus au téléphone mobile sont surestimés car les investigations sont plus poussées ;

• ces études sont déjà anciennes, or l’usage du téléphone mobile est en constante croissance depuis son implantation dans la population générale.

L’étude américaine en «

naturalistic driving » des « 100 voitures » donnent une fréquence de l’usage du téléphone mobile de 3,6 % dans les situations d’accidents ou de « presqu’accidents » observées pendant la période de l’essai (Klauer et coll., 2006

).

L’étude sur les conducteurs de poids lourds et de bus donne une prévalence de l’usage d’un téléphone mobile lors d’un accident ou presqu’accident de 0,5 % (Hickman et coll., 2010

).

Les études en « naturalistic driving » si elles permettent de hiérarchiser les causes de distraction ne permettent pas une bonne évaluation de la prévalence de l’usage du téléphone lors des accidents pour plusieurs raisons, parmi lesquelles :

• l’accident est un événement rare de même que l’usage du téléphone mobile, le nombre observé de tels événements conjugués est donc très faibles. Les taux de prévalence sont de ce fait très peu précis ;

• les événements de base servant de périodes de comparaison ne sont pas représentatifs de la totalité de la conduite sans incident ;

• les conducteurs observés ne sont pas représentatifs de la population générale des conducteurs.

Des études de prévalence de l’usage du téléphone mobile lors des accidents seraient intéressantes à réaliser en France à condition que le mode de recueil soit systématisé, standardisé et validé par un recueil de données auprès des opérateurs téléphoniques.

Données de prévalence dans les études épidémiologiques

La difficulté rencontrée par les équipes d’épidémiologistes à disposer de données sur l’exposition réelle au téléphone mobile les a conduits à imaginer divers scénarios pour évaluer l’exposition lors de l’accident.

La première étude réalisée dans ce domaine l’a été par Redelmeier en 1995 (Redelmeier et coll., 1997

) et reste l’étude de référence. L’évaluation de l’exposition des sujets accidentés est obtenue par les relevés des compagnies de téléphone : les appels téléphoniques des sujets survenus dans les 10 minutes précédant le moment présumé de l’accident ont été pris en compte dans la mesure où la minute même de celui-ci n’est pas connue. Ainsi, 24 % des conducteurs accidentés (collisions sans blessures) et possesseurs de téléphone mobile ont utilisé un téléphone mobile au cours de cette période de 10 minutes, soit environ 3,1 % des accidentés.

Dans l’étude de McEvoy et coll. (2006

), parmi 1 347 sujets ayant le permis de conduire, 0,9 %(± 0,3) estiment avoir eu un accident alors qu’ils utilisaient le téléphone mobile et 3,0 % (± 0,6) ont dû faire une manœuvre d’urgence pour éviter un accident alors qu’ils utilisaient un téléphone mobile.

McEvoy et coll. (2005

) ont réalisé une étude du même type que Redelmeier (

Crossover study où l’accidenté est son propre témoin, voir chapitre épidémiologie) : 7 % des conducteurs accidentés (accidents graves exclus c’est-à-dire décès ou sévère atteinte de la tête), possesseurs d’un téléphone mobile, reconnaissent l’avoir utilisé sur la période de 10 minutes précédant l’accident (qu’il soit tenu à la main ou mains-libres), ce qui correspondait à l’époque à un pourcentage de 3,5 % des accidentés.

Mc Evoy et coll. (2007

) dans une autre publication concernant la même étude mais centrée sur les causes de distraction en général, signalent que 2 % des conducteurs impliqués dans un accident (accidents graves exclus selon les même critères) ont rapporté utiliser un téléphone mobile ou la radio au moment de l’accident.

Les jeunes ont fait l’objet d’études un peu plus précises mais les résultats sont variables. Pour Dong-Chul (2004

), 21 % des jeunes étudiants (5 universités de deux états du Midwest et de deux États du sud des États-Unis) qui avaient eu un accident ou un « presqu’accident » mettaient en cause une conversation téléphonique du conducteur, alors que pour Neyens et Boyle (2008

), l’usage d’un téléphone mobile était mis en cause comme source de distraction pour 0,4 % des jeunes conducteurs de 16-19 ans accidentés. Pour Braitman et coll. (2008

), il était mis en cause pour 2 % des jeunes conducteurs accidentés ayant eu leur permis moins de 8 mois avant l’accident. La différence peut sans doute s’expliquer par le fait que la population d’étudiants enquêtés dans la première étude n’est sans doute pas représentative de la population totale des jeunes des 4 États étudiés.

D’après l’étude de Wilson et coll. (2003

), les utilisateurs de téléphone mobile sont plus souvent impliqués dans un accident en tant que responsables ; ils sont plus souvent impliqués dans les collisions arrière (Sagberg, 2001

; Wilson et coll., 2003

). Par ailleurs, ils n’ont pas plus d’amende pour inattention que les autres. Ces mêmes caractéristiques avaient été soulignées dans l’étude de McEvoy et coll. (2007

) qui avait de plus noté la fréquence des accidents ne mettant en cause aucun antagoniste (accidents « seul impliqué »).

En conclusion, les méthodes des diverses études publiées sont variables et ne produisent pas les mêmes informations. L’évolution très rapide de l’usage du téléphone mobile explique en partie les variations importantes des évaluations, souvent déjà anciennes et sous-estime certainement l’usage actuel du téléphone mobile en conduisant. Seules les données les plus récentes sont pertinentes pour évaluer le risque attribuable actuellement au téléphone mobile et autres matériels embarqués. Les usages eux-mêmes (technologie 3G, multimédias) changent actuellement la donne en matière de risque potentiel.

Ainsi, à tout moment, 5 % à 6 % des conducteurs ont un téléphone en main d’après une des études les plus récentes (2008) (nuit ou jour). De 10 % à plus de 40 % des conducteurs téléphonent au volant au moins une fois par jour.

Les plus gros utilisateurs de téléphone lors de la conduite ont une durée médiane de communication de 10 minutes par jour.

Les accidents liés à l’usage de téléphone mobile représenteraient de 1 % des accidents (rapports de police) à 4 % (enquêtes épidémiologiques d’observation), mais de grandes incertitudes (mode d’usage, évolution des usages, difficulté de l’observation...) sur ces études obligent à une interprétation prudente de ces données.

Les accidents les plus fréquemment associés à l’usage du téléphone mobile en conduite sont les collisions arrière ou les collisions avec un obstacle fixe.

Bibliographie

[1] AMOROS E, SUPERNANT K, GUÉRIN AC, CHIRON M. Cyclistes victimes d’accidents : partie 3 enquête sur l’utilisation du casque et des équipements de visibilité. Rapport Umrestte N°0913.

oct 2009;

[2]ARCEP. Rapport public d’activité de l’ARCEP 2009.

2010;

116117

[3] BEDFORD D, O’FARRELL A, DOWNEY J, McKOWN F. The use of hand held mobile phones by drivers.

Irish Med J. 2005;

98 :248

[4] BENER A, LAJUNEN T, ÖZKAN T , HAIGNEY D. The effect of mobile phone use on driving style and driving skills.

I J Crash. 2006;

11 :459

-465

[5] BRAITMAN KE, KIRLEY BB, McCARTT AT, CHAUDHARY NK. Crashes of novice teenage drivers: characteristics and contributing factors.

J Safety Research. 2008;

39 :47

-54

[6] BRUSQUE C, ALAUZET A. L’utilisation du téléphone mobile au volant en France : entre déni du risque et autorégulation du comportement.

Rech Transport Sécurité. 2006;

91 :75

-97

[7] BRUSQUE C, ALAUZET A. Analysis of the individual factors affecting mobile phone use while driving in France: socio-demographic characteristics, car and phone use in professional and private contexts.

Accid Anal Prev. 2008;

40 :35

-44

[8] CHAPELON J, SIBBI P. Le téléphone portable au volant. Observatoire national interministériel de sécurité routière.

Rapport 28 Mars 2007;

[9] CHARBOTEL B, FORT E, RENAUX C, DAVEZIES P, CHIRON M, et coll. Facteurs de risque des accidents de la route liés au travail : Enquête cas-témoins à partir du registre du Rhône des victimes d’accidents de la circulation. Rapport Umrestte.

Juin 2007;

[10] DE WAARD D, SCHEPERS P, ORMEL W, BROOKHUIS K. Mobile phone use while cycling: incidence and effects on behaviour and safety.

Ergonomics. 2010;

53 :30

-42

[11] DONG-CHUL S. The impact of in-vehicle cell-phone use on accidents or near-accidents among college students.

J Am College Health. 2004;

53 :101

-107

[12] EBY DW, VIVODA JM. Driver hand-held mobile phone use and safety belt use.

Accid Anal Prev. 2003;

35 :893

-895

[13] EBY DW, VIVODA JM, ST LOUIS RM. Driver hand-held cellular phone use: a four-year analysis.

J Safety Res. 2006;

37 :261

-265

[14] FARMER CM, BRAITMAN KA, LUND AK. Cell phone use while driving and attributable crash risk.

Traffic Inj Prev. 2010;

11 :466

-470

[15] FOSS RD, GOODWIN AH, MCCARTT AT, HELLINGA LA. Short-term effects of a teenage driver cell phone restriction.

Accid Anal Prev. 2009;

41 :419

-424

[16] GEST A. Les incidences éventuelles sur la santé de la téléphonie mobile. Les rapports de l’OPECST. Office Parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Paris:2009;

[17] GLASSBRENNER D, JIANQIANG YE T. Driver Cell Phone Use in 2006-Overall results. Washington, NHTSA’s National Center for Statistics and Analysis.

2007;

[18]GROUPE DE TRAVAIL RADIOFRÉQUENCES. Comité d’experts spécialisés liés à l’évaluation des risques liés aux agents physiques aux nouvelles technologies et aux grands aménagements. Les Radiofréquences : Mise à jour de l’expertise relative aux radiofréquences. Physiques Es-A, Afsset.

Paris:2009;

465pp.

[19] HARRIS G, MAYHO G, PAGE L. Occupational health issues affecting the pharmaceutical sales force.

Occup Med. 2003;

53 :378

-383

[20] HILL JP. A survey of mobile phone used by drivers. TRL Report N° TRL635.

April 2005;

[21] HICKMAN JS, HANOWSKI RJ, BOCANEGRA J. Distraction in commercial trucks and buses: assessing prevalence and risk in conjunction with crashes and near-crashes. US department of Transportation, Federal Motor Carrier safety Administration, Report.

sept 2010;

[22]IDATE CONSULTING AND RESEARCH. Observatoire économique de la téléphonie mobile : faits et chiffres 2008. La revue d’expertise de l’Association Française des Opérateurs Mobiles. Paris, AFOM.

2009;

[23] KLAUER SG, DINGUS TA, NEALE VL, SUDWEEKS JD, RAMSEY DJ. The impact of Driver Inattention on near/crash risk: an analysis using the 100-car Naturalistic Study Data. Report N° DOT HS 810 594, National Highway Traffic Safety Administration.

Washington:2006 ;

226

[24] LABERGE-NADEAU C, MAAG U, BELLAVANCE F, LAPIERRE SD, DESJARDINS D, et coll. Wireless telephones and the risk of road crashes.

Accid Anal Prev. 2003;

35 :649

-660

[25] LAGARDE E, CHIRON M, LAFONT S. Traffic ticket fixing and driving behaviours in a large French working population.

J Epidemiol Community Health. 2004;

58 :562

-568

[26] LAM LT. Distractions and the risk of car crash injury: the effect of drivers’ age.

J Safety Res. 2002;

33 :411

-419

[27] LORINI C, BONACCORSI G, MERSI A, BARONCINI O, CIAMPI G, et coll. Mobile phone use while driving in Florence health district area.

Ann Ig. 2006;

18 :349

-356

[28] McCARTT AT, BRAVER ER, GEARY LL. Drivers’ use of handheld cell phones before and after New York State’s cell phone law.

Prev Med. 2003;

36 :629

-635

[29] McCARTT AT, HELLINGA LA, STTROUSE LM, FARMER CM. Long-term effects of handheld cell phone laws on driver handheld cell phone use.

Traffic Inj Prev. 2010;

11 :133

-141

[30] McEVOY SP, STEVENSON MR, MCCARTT AT, WOODWARD M, HAWORTH C, et coll. Role of mobile phones in motor vehicle crashes resulting in hospital attendance: a case-crossover study.

BMJ. 2005;

331 :428

[31] McEVOY SP, STEVENSON MR, WOODWARD M. Phone use and crashes while driving: a representative survey of drivers in two Australian states.

Med J Austral. 2006;

185 :630

-634

[32] McEVOY SP, STEVENSON MR, WOODWARD M. The prevalence of, and factors associated with, serious crashes involving a distracting activity.

Accid Anal Prev. 2007;

39 :475

-482

[33] MOHAMMADI G. Mobile phone and seat belt usage and its impact on road accident fatalities and injuries in southeast Iran.

Intern J Crashworthiness. 2009;

14 :309

-314

[34] NEYENS DM, BOYLE LN. The influence of driver distraction on the severity of injuries sustained by teenage drivers and their passengers.

Accid Anal Prev. 2008;

40 :254

-259

[35]NHTSA. Traffic safety facts, research note: driver electronic device use in 2007. Publication N° DOT HS 810 963. National Highway Traffic Safety Administration. Washington DC.

2008.

http://www-nrd.nhtsa.dot. Gov/Pubs/810963.PDF;

[36]OBSERVATOIRE NATIONAL INTERMINISTÉRIEL DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (ONISR). La sécurité routière en France : bilan de l’année 2007. La Documentation française.

Paris:2008;

[37]OBSERVATOIRE NATIONAL INTERMINISTÉRIEL DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (ONISR). La sécurité routière en France : bilan de l’année 2008. La Documentation française.

Paris:2009 ;

108110

[38] PÖYSTI L, RAJALIN S, SUMMALA H. Factors influencing the use of cellular (mobile) phone during driving and hazards while using it.

Accid Anal Prev. 2005;

37 :47

-51

[39] REDELMEIER DA, TIBSHIRANI RJ. Association between cellular-telephone calls and motor vehicle collisions.

N Engl J Med. 1997;

336 :453

-458

[40] SAGBERG F. Accident risk of car drivers during mobile telephone use.

Int J Vehicle Design. 2001;

26 :57

-69

[41] STUTTS J, FEAGANES J, RODGMAN E, HAMLETT C, REINFURT D, et coll. The causes and consequences of distraction in everyday driving.

Annu Proc Assoc Adv Automot Med. 2003;

47 :235

-251

[42] SULLMAN M, BAAS P. Mobile phone use amongst New Zealand Drivers.

Transportation Research Part F. 2004;

7 :95

-105

[43] TAYLOR AH, DORN L. Stress, fatigue, health and risk of road traffic accidents among professional drivers: the contributions of physical inactivity.

Annu Review Pub Health. 2006;

27 :371

-391

[44] TAYLOR DM, MACBEAN CE, DAS A, MOHD ROSLI R. Handheld mobile telephone use among Melbourne drivers.

Med J Aust. 2007;

187 :432

-434

[45] THULIN H, GUSTAFSSON S. Mobile phone use while driving: conclusions from four investigations. Swedish National Road and Transport Research Institute. VTI Rapport 490A-2004.

[46] TROGLAUER T, HELS T, CHRISTENS PF. Extent and variations in mobile phone use among drivers of heavy vehicles in Denmark.

Accid Anal Prev. 2006;

38 :105

-111

[47] VIOLANTI JM. Cellular phones and traffic accidents.

Pub Health. 1997;

111 :423

-428

[48] VIOLANTI JM. Cellular phones and fatal traffic collisions.

Acc Anal Prev. 1998;

30 :519

-524

[49] VIVODA JM, EBY DW, ST LOUIS RM, KOSTYNIUK LP. Cellular phone use while driving at night.

Traffic Inj Prev. 2008;

9 :37

-41

[50] WALKER L, WILLIAMS J, JAMROZIK K. Unsafe driving behaviour and four wheel drive vehicles: observational study.

Br Med J. 2006;

333 :71

-73

[51] WILSON J, FANG M, WIGGINS S. Collision and violation involvement of drivers who use cellular telephones.

Traffic Inj Prev . 2003;

4 :45

-52

→ Aller vers SYNTHESE

), « la téléphonie mobile est marquée par une diffusion massive, rapide et mondiale ». Peu de technologies nouvelles ont vu un tel déploiement. Les premiers téléphones portatifs ou installés sur des voitures (autocom...) utilisant les technologies analogiques ont vu le jour dans les années 1980. La téléphonie mobile s’est réellement développée dans les années 1990 avec les technologies numériques, au sein des fréquences GSM (d’abord dans la gamme des 900 MHz, puis dans la gamme des 1 800 MHz) complétée dans les années 2000 par la gamme UMTS (encore appelée troisième génération, en 2 100 MHz).

), « la téléphonie mobile est marquée par une diffusion massive, rapide et mondiale ». Peu de technologies nouvelles ont vu un tel déploiement. Les premiers téléphones portatifs ou installés sur des voitures (autocom...) utilisant les technologies analogiques ont vu le jour dans les années 1980. La téléphonie mobile s’est réellement développée dans les années 1990 avec les technologies numériques, au sein des fréquences GSM (d’abord dans la gamme des 900 MHz, puis dans la gamme des 1 800 MHz) complétée dans les années 2000 par la gamme UMTS (encore appelée troisième génération, en 2 100 MHz). ). Comme le montre la figure 4.1

). Comme le montre la figure 4.1 , le développement réel a commencé en France en 1997 avec une forte croissance jusqu’en 2001 (Idate Consulting and Research, 2009

, le développement réel a commencé en France en 1997 avec une forte croissance jusqu’en 2001 (Idate Consulting and Research, 2009 ). L’augmentation du nombre d’utilisateurs s’est poursuivie ensuite suivant un rythme un peu moins soutenu.

). L’augmentation du nombre d’utilisateurs s’est poursuivie ensuite suivant un rythme un peu moins soutenu.

, données Arcep)

, données Arcep) ).

).

)

)

)

) ).

). . On distingue trois types de prévalence : la prévalence instantanée, la prévalence d’usage sur un trajet, et enfin la prévalence d’usage habituel.

. On distingue trois types de prévalence : la prévalence instantanée, la prévalence d’usage sur un trajet, et enfin la prévalence d’usage habituel. ; Eby et coll., 2006

; Eby et coll., 2006 ) montrent un doublement du taux de prévalence d’utilisation du téléphone tenu à la main (2,7 et 5,8 %, respectivement). L’étude du NHTSA réalisée en 2006 confirme une prévalence autour de 5 %, un peu plus élevée pour les conductrices (6 %) que pour les conducteurs (4 %) (Glassbrenner et Jianqiang Ye, 2007

) montrent un doublement du taux de prévalence d’utilisation du téléphone tenu à la main (2,7 et 5,8 %, respectivement). L’étude du NHTSA réalisée en 2006 confirme une prévalence autour de 5 %, un peu plus élevée pour les conductrices (6 %) que pour les conducteurs (4 %) (Glassbrenner et Jianqiang Ye, 2007 ).

). ).

). ) donne un taux de prévalence de 11 à 13 % chez les 16-17 ans en 2007 (observation réalisée auprès des « High School » de ces deux États).

) donne un taux de prévalence de 11 à 13 % chez les 16-17 ans en 2007 (observation réalisée auprès des « High School » de ces deux États). ) ont calculé un taux moyen de prévalence du téléphone tenu à la main de 1,8 % parmi 9 387 conducteurs de véhicule, observés en quatre points de la zone. Des taux de prévalence plus élevés sont rapportés pour les conducteurs ne portant pas la ceinture de sécurité (3 %) ou en cas d’absence de passagers (2,1 %).

) ont calculé un taux moyen de prévalence du téléphone tenu à la main de 1,8 % parmi 9 387 conducteurs de véhicule, observés en quatre points de la zone. Des taux de prévalence plus élevés sont rapportés pour les conducteurs ne portant pas la ceinture de sécurité (3 %) ou en cas d’absence de passagers (2,1 %). ).

). ).

). ) se sont intéressés à la conduite nocturne : une même prévalence est observée pendant la période nocturne et diurne (5,8 ± 0,6 %). Lors de la conduite nocturne, l’usage du téléphone est cependant plus fréquent chez les jeunes conducteurs et les femmes : le taux le plus élevé est observé pour les femmes entre 16 et 29 ans (11,9 % contre 7,5% pour les h

ommes du même âge).

) se sont intéressés à la conduite nocturne : une même prévalence est observée pendant la période nocturne et diurne (5,8 ± 0,6 %). Lors de la conduite nocturne, l’usage du téléphone est cependant plus fréquent chez les jeunes conducteurs et les femmes : le taux le plus élevé est observé pour les femmes entre 16 et 29 ans (11,9 % contre 7,5% pour les h

ommes du même âge). ) sur quatre types de voies (autoroutes de dégagement, autoroutes de liaison, routes nationales ou départementales en rase campagne, agglomération) : 1,8 % de téléphone tenu à la main et à l’oreille et 0,5 % de téléphone tenu à la main mais non porté à l’oreille.

) sur quatre types de voies (autoroutes de dégagement, autoroutes de liaison, routes nationales ou départementales en rase campagne, agglomération) : 1,8 % de téléphone tenu à la main et à l’oreille et 0,5 % de téléphone tenu à la main mais non porté à l’oreille. ) ont réalisé une étude des pratiques chez 1 347 sujets disposant du permis de conduire : 57,3 % des titulaires de permis de conduire ont déjà utilisé un téléphone mobile et 12,4 % ont déjà écrit des SMS alors qu’ils étaient en situation de conduite automobile.

) ont réalisé une étude des pratiques chez 1 347 sujets disposant du permis de conduire : 57,3 % des titulaires de permis de conduire ont déjà utilisé un téléphone mobile et 12,4 % ont déjà écrit des SMS alors qu’ils étaient en situation de conduite automobile. ) montre que parmi les 1 185 étudiants conducteurs de leur échantillon, 86 % d’entre eux utilisaient, au moins occasionnellement, le téléphone mobile en conduisant.

) montre que parmi les 1 185 étudiants conducteurs de leur échantillon, 86 % d’entre eux utilisaient, au moins occasionnellement, le téléphone mobile en conduisant. ) à partir d’un échantillon de 1 973 sujets, interrogés par téléphone, l’autre provient d’un sondage réalisé pour le compte de l’Onisr en 2006.

) à partir d’un échantillon de 1 973 sujets, interrogés par téléphone, l’autre provient d’un sondage réalisé pour le compte de l’Onisr en 2006.

) :

) : ), en moyenne un SMS par semaine était reçu ou envoyé en cours de conduite (3 SMS/semaine pour les moins de 25 ans).

), en moyenne un SMS par semaine était reçu ou envoyé en cours de conduite (3 SMS/semaine pour les moins de 25 ans). ).

). ). Les auteurs ont observé 2 138 cyclistes en trois lieux :

). Les auteurs ont observé 2 138 cyclistes en trois lieux : ). Dans le cadre de la cohorte Esparr : 5 % des conducteurs de deux-roues motorisés accidentés et participant à l’étude disent être des utilisateurs occasionnels ou peu fréquents du téléphone mobile lors de la conduite, essentiellement par usage d’un kit mains-libres.

). Dans le cadre de la cohorte Esparr : 5 % des conducteurs de deux-roues motorisés accidentés et participant à l’étude disent être des utilisateurs occasionnels ou peu fréquents du téléphone mobile lors de la conduite, essentiellement par usage d’un kit mains-libres. ).

). ; Sullman et Baas, 2004

; Sullman et Baas, 2004 ; Bener et coll., 2006

; Bener et coll., 2006 ; Brusque et Alauzet, 2006

; Brusque et Alauzet, 2006 ; Glassbrenner et Jianqiang Ye, 2007

; Glassbrenner et Jianqiang Ye, 2007 ; Taylor et coll., 2007

; Taylor et coll., 2007 ). En particulier, en ce qui concerne l’envoi et la réception de SMS lors de la conduite, cela concerne essentiellement la classe d’âge des conducteurs de moins de 35 ans (Thulin et Gustafsson, 2004

). En particulier, en ce qui concerne l’envoi et la réception de SMS lors de la conduite, cela concerne essentiellement la classe d’âge des conducteurs de moins de 35 ans (Thulin et Gustafsson, 2004 ; Chapelon et Sibi, 2007

; Chapelon et Sibi, 2007 ).

). ; Chapelon et Sibi, 2007

; Chapelon et Sibi, 2007 ; Taylor et coll., 2007

; Taylor et coll., 2007 ; Farmer et coll., 2010

; Farmer et coll., 2010 ). Toutefois, lors de la conduite nocturne, les jeunes femmes sont plus fréquemment notées comme utilisatrices de téléphone mobile (Vivoda et coll., 2008

). Toutefois, lors de la conduite nocturne, les jeunes femmes sont plus fréquemment notées comme utilisatrices de téléphone mobile (Vivoda et coll., 2008 ).

). ; Taylor et Dorn, 2006

; Taylor et Dorn, 2006 ) et ont permis de mesurer la prévalence de l’usage du téléphone mobile en conduite et certaines des caractéristiques de ces comportements.

) et ont permis de mesurer la prévalence de l’usage du téléphone mobile en conduite et certaines des caractéristiques de ces comportements. ), les conducteurs de poids lourds danois se caractérisent par le fait que 99 % d’entre eux utilisent un mobile, dont plus de 40 % utilisent le téléphone tenu à la main (30 % kit mains-libres, 28 % kit + téléphone tenu à la main, 41 % téléphone tenu à la main). Plus de 50 % décrochent lors d’un appel quelles que soient les circonstances, 50 % ne s’arrêtent jamais lorsqu’ils réalisent eux-mêmes un appel, 36 % s’arrêtent moins d’une fois sur deux, 45 % passent des SMS alors qu’ils conduisent. Pour 63 % de ces professionnels de la route, les appels téléphoniques sont de nature professionnelle dans plus de 90 % des cas.

), les conducteurs de poids lourds danois se caractérisent par le fait que 99 % d’entre eux utilisent un mobile, dont plus de 40 % utilisent le téléphone tenu à la main (30 % kit mains-libres, 28 % kit + téléphone tenu à la main, 41 % téléphone tenu à la main). Plus de 50 % décrochent lors d’un appel quelles que soient les circonstances, 50 % ne s’arrêtent jamais lorsqu’ils réalisent eux-mêmes un appel, 36 % s’arrêtent moins d’une fois sur deux, 45 % passent des SMS alors qu’ils conduisent. Pour 63 % de ces professionnels de la route, les appels téléphoniques sont de nature professionnelle dans plus de 90 % des cas. ), 2,1 % du temps d’observation en conduite sans incident des conducteurs de poids lourds ou de bus était consacré à une tâche liée au téléphone mobile pendant la conduite (dont 0,8 % était consacré à une conversation à l’aide d’un téléphone mains-libres et 1,1 % à une conversation avec un téléphone à la main. Ce pourcentage est de 3,5 % lorsqu’il n’existe pas de règle de « bonne pratique » du téléphone mobile dans la compagnie à laquelle appartient le conducteur. Il est cependant difficile de généraliser ce résultat dans la mesure où les temps d’observation sans incident analysés sont malgré tout des temps particuliers où quelque chose s’est passé qui a justifié de l’enregistrement des paramètres par les matériels embarqués.

), 2,1 % du temps d’observation en conduite sans incident des conducteurs de poids lourds ou de bus était consacré à une tâche liée au téléphone mobile pendant la conduite (dont 0,8 % était consacré à une conversation à l’aide d’un téléphone mains-libres et 1,1 % à une conversation avec un téléphone à la main. Ce pourcentage est de 3,5 % lorsqu’il n’existe pas de règle de « bonne pratique » du téléphone mobile dans la compagnie à laquelle appartient le conducteur. Il est cependant difficile de généraliser ce résultat dans la mesure où les temps d’observation sans incident analysés sont malgré tout des temps particuliers où quelque chose s’est passé qui a justifié de l’enregistrement des paramètres par les matériels embarqués. ) donne un taux de prévalence instantanée de 3,4 % pour les conducteurs de véhicules utilitaires légers : l’usage du téléphone mobile étant mis en œuvre essentiellement lors de déplacement sur autoroutes (de dégagement ou de liaison), ou en agglomération. En ce qui concerne les conducteurs de poids lourds, ce même sondage donnait un taux de prévalence de 2,6 %, l’usage étant essentiellement mis en œuvre sur voies de dégagements et de liaisons (routes et autoroutes) et pratiquement jamais en agglomération.

) donne un taux de prévalence instantanée de 3,4 % pour les conducteurs de véhicules utilitaires légers : l’usage du téléphone mobile étant mis en œuvre essentiellement lors de déplacement sur autoroutes (de dégagement ou de liaison), ou en agglomération. En ce qui concerne les conducteurs de poids lourds, ce même sondage donnait un taux de prévalence de 2,6 %, l’usage étant essentiellement mis en œuvre sur voies de dégagements et de liaisons (routes et autoroutes) et pratiquement jamais en agglomération. ).

). ) ; elle était :

) ; elle était : ), pour un échantillon de 1 219 sujets ayant conduit la semaine précédent l’enquête, le temps passé au téléphone lors de la conduite était en moyenne de 4 minutes par jour, soit 6,7 % du temps de trajet journalier (ce qui correspondait en moyenne à 1,3 appel par sujet, la durée moyenne de ces appels étant de 3,1 minutes par appel). Il faut toutefois noter que le taux important de refus de participation à l’enquête (78 %) limite l’interprétation de ces informations. La précision de ces évaluations de temps passés au volant par questionnaire est cependant discutable.

), pour un échantillon de 1 219 sujets ayant conduit la semaine précédent l’enquête, le temps passé au téléphone lors de la conduite était en moyenne de 4 minutes par jour, soit 6,7 % du temps de trajet journalier (ce qui correspondait en moyenne à 1,3 appel par sujet, la durée moyenne de ces appels étant de 3,1 minutes par appel). Il faut toutefois noter que le taux important de refus de participation à l’enquête (78 %) limite l’interprétation de ces informations. La précision de ces évaluations de temps passés au volant par questionnaire est cependant discutable. ), les hommes téléphonent 5 fois plus pour une raison professionnelle que pour une raison privée. Chez les femmes, conduire plus de 25 000 km par an multiplie par 3 le risque d’utiliser un téléphone mobile au volant par rapport à celles qui conduisent moins de 25 000 km par an.

), les hommes téléphonent 5 fois plus pour une raison professionnelle que pour une raison privée. Chez les femmes, conduire plus de 25 000 km par an multiplie par 3 le risque d’utiliser un téléphone mobile au volant par rapport à celles qui conduisent moins de 25 000 km par an. ) en Finlande.

) en Finlande. ) avait évalué le pourcentage de temps de conduite passé à manipuler des appareils (du type radio, cassettes...) à 1,5 %, et celui passé à lire ou écrire au volant à 1,8 %.

) avait évalué le pourcentage de temps de conduite passé à manipuler des appareils (du type radio, cassettes...) à 1,5 %, et celui passé à lire ou écrire au volant à 1,8 %. ), 95 % des conducteurs disent utiliser de l’informatique embarquée (occasionnellement ou fréquemment), 15 % un GPS et 10 % une CB-radio. De plus, un conducteur sur 3 est amené à prendre des notes en conduisant.

), 95 % des conducteurs disent utiliser de l’informatique embarquée (occasionnellement ou fréquemment), 15 % un GPS et 10 % une CB-radio. De plus, un conducteur sur 3 est amené à prendre des notes en conduisant. et 1998

et 1998 ). En Australie en 2002, Lam (2002

). En Australie en 2002, Lam (2002 ) estimait que le téléphone mobile était impliqué dans 2,4 accidents pour 1 000.

) estimait que le téléphone mobile était impliqué dans 2,4 accidents pour 1 000. ).

). ).

). ) et reste l’étude de référence. L’évaluation de l’exposition des sujets accidentés est obtenue par les relevés des compagnies de téléphone : les appels téléphoniques des sujets survenus dans les 10 minutes précédant le moment présumé de l’accident ont été pris en compte dans la mesure où la minute même de celui-ci n’est pas connue. Ainsi, 24 % des conducteurs accidentés (collisions sans blessures) et possesseurs de téléphone mobile ont utilisé un téléphone mobile au cours de cette période de 10 minutes, soit environ 3,1 % des accidentés.

) et reste l’étude de référence. L’évaluation de l’exposition des sujets accidentés est obtenue par les relevés des compagnies de téléphone : les appels téléphoniques des sujets survenus dans les 10 minutes précédant le moment présumé de l’accident ont été pris en compte dans la mesure où la minute même de celui-ci n’est pas connue. Ainsi, 24 % des conducteurs accidentés (collisions sans blessures) et possesseurs de téléphone mobile ont utilisé un téléphone mobile au cours de cette période de 10 minutes, soit environ 3,1 % des accidentés. ), parmi 1 347 sujets ayant le permis de conduire, 0,9 %(± 0,3) estiment avoir eu un accident alors qu’ils utilisaient le téléphone mobile et 3,0 % (± 0,6) ont dû faire une manœuvre d’urgence pour éviter un accident alors qu’ils utilisaient un téléphone mobile.

), parmi 1 347 sujets ayant le permis de conduire, 0,9 %(± 0,3) estiment avoir eu un accident alors qu’ils utilisaient le téléphone mobile et 3,0 % (± 0,6) ont dû faire une manœuvre d’urgence pour éviter un accident alors qu’ils utilisaient un téléphone mobile. ) ont réalisé une étude du même type que Redelmeier (Crossover study où l’accidenté est son propre témoin, voir chapitre épidémiologie) : 7 % des conducteurs accidentés (accidents graves exclus c’est-à-dire décès ou sévère atteinte de la tête), possesseurs d’un téléphone mobile, reconnaissent l’avoir utilisé sur la période de 10 minutes précédant l’accident (qu’il soit tenu à la main ou mains-libres), ce qui correspondait à l’époque à un pourcentage de 3,5 % des accidentés.

) ont réalisé une étude du même type que Redelmeier (Crossover study où l’accidenté est son propre témoin, voir chapitre épidémiologie) : 7 % des conducteurs accidentés (accidents graves exclus c’est-à-dire décès ou sévère atteinte de la tête), possesseurs d’un téléphone mobile, reconnaissent l’avoir utilisé sur la période de 10 minutes précédant l’accident (qu’il soit tenu à la main ou mains-libres), ce qui correspondait à l’époque à un pourcentage de 3,5 % des accidentés. ) dans une autre publication concernant la même étude mais centrée sur les causes de distraction en général, signalent que 2 % des conducteurs impliqués dans un accident (accidents graves exclus selon les même critères) ont rapporté utiliser un téléphone mobile ou la radio au moment de l’accident.

) dans une autre publication concernant la même étude mais centrée sur les causes de distraction en général, signalent que 2 % des conducteurs impliqués dans un accident (accidents graves exclus selon les même critères) ont rapporté utiliser un téléphone mobile ou la radio au moment de l’accident. ), 21 % des jeunes étudiants (5 universités de deux états du Midwest et de deux États du sud des États-Unis) qui avaient eu un accident ou un « presqu’accident » mettaient en cause une conversation téléphonique du conducteur, alors que pour Neyens et Boyle (2008

), 21 % des jeunes étudiants (5 universités de deux états du Midwest et de deux États du sud des États-Unis) qui avaient eu un accident ou un « presqu’accident » mettaient en cause une conversation téléphonique du conducteur, alors que pour Neyens et Boyle (2008 ), l’usage d’un téléphone mobile était mis en cause comme source de distraction pour 0,4 % des jeunes conducteurs de 16-19 ans accidentés. Pour Braitman et coll. (2008

), l’usage d’un téléphone mobile était mis en cause comme source de distraction pour 0,4 % des jeunes conducteurs de 16-19 ans accidentés. Pour Braitman et coll. (2008 ), il était mis en cause pour 2 % des jeunes conducteurs accidentés ayant eu leur permis moins de 8 mois avant l’accident. La différence peut sans doute s’expliquer par le fait que la population d’étudiants enquêtés dans la première étude n’est sans doute pas représentative de la population totale des jeunes des 4 États étudiés.

), il était mis en cause pour 2 % des jeunes conducteurs accidentés ayant eu leur permis moins de 8 mois avant l’accident. La différence peut sans doute s’expliquer par le fait que la population d’étudiants enquêtés dans la première étude n’est sans doute pas représentative de la population totale des jeunes des 4 États étudiés. ), les utilisateurs de téléphone mobile sont plus souvent impliqués dans un accident en tant que responsables ; ils sont plus souvent impliqués dans les collisions arrière (Sagberg, 2001

), les utilisateurs de téléphone mobile sont plus souvent impliqués dans un accident en tant que responsables ; ils sont plus souvent impliqués dans les collisions arrière (Sagberg, 2001 ; Wilson et coll., 2003

; Wilson et coll., 2003 ). Par ailleurs, ils n’ont pas plus d’amende pour inattention que les autres. Ces mêmes caractéristiques avaient été soulignées dans l’étude de McEvoy et coll. (2007

). Par ailleurs, ils n’ont pas plus d’amende pour inattention que les autres. Ces mêmes caractéristiques avaient été soulignées dans l’étude de McEvoy et coll. (2007 ) qui avait de plus noté la fréquence des accidents ne mettant en cause aucun antagoniste (accidents « seul impliqué »).

) qui avait de plus noté la fréquence des accidents ne mettant en cause aucun antagoniste (accidents « seul impliqué »).