Bisphénol A

2011

Introduction

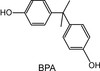

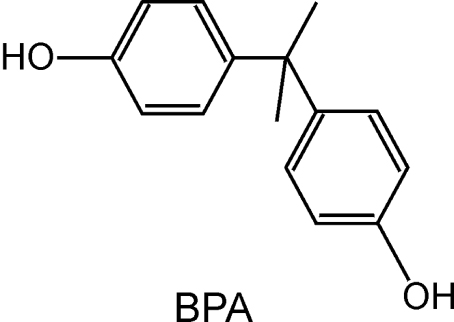

Le bisphénol A (BPA, 4,4’-dihydroxy-2,2-diphénylpropane en nomenclature IUPAC) (N°CAS 80-05-7), composé de deux cycles aromatiques (phényles) liés par un pont carbone, appartient à la famille des diphénylalcanes hydroxylés ou bisphénols. Découvert par le chimiste russe Alexandre Dianin en 1891, il provient de la condensation de l’acétone avec deux phénols. La réaction est catalysée par l’acide chlorhydrique ou par une résine de polystyrène.

Le BPA a fait l’objet de plusieurs évaluations de risque à la demande de différentes agences sanitaires aussi bien en Europe qu’aux États-unis (tableau I ). Ces évaluations de risque se sont appuyées principalement sur deux études réalisées par la même équipe (Tyl et coll., 2002

). Ces évaluations de risque se sont appuyées principalement sur deux études réalisées par la même équipe (Tyl et coll., 2002 et 2008

et 2008 ) selon les lignes directrices de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). À partir de ces études conduites sur plusieurs générations de rats et souris, un NOAEL1

de 5 000 μg/kg de poids corporel/jour (pc/j) a été établi. Ce NOAEL est établi pour des effets de toxicité systémique. Sur la base de ces travaux, les autorités sanitaires ont défini une dose journalière tolérable pour l’Homme de 50 μg/kg/jour en Europe. En France, depuis juillet 2010, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de biberons produits à base de bisphénol A sont suspendues jusqu’à l’adoption, par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Anses, aujourd’hui), d’un avis motivé autorisant éventuellement à nouveau ces opérations2

.

) selon les lignes directrices de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). À partir de ces études conduites sur plusieurs générations de rats et souris, un NOAEL1

de 5 000 μg/kg de poids corporel/jour (pc/j) a été établi. Ce NOAEL est établi pour des effets de toxicité systémique. Sur la base de ces travaux, les autorités sanitaires ont défini une dose journalière tolérable pour l’Homme de 50 μg/kg/jour en Europe. En France, depuis juillet 2010, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de biberons produits à base de bisphénol A sont suspendues jusqu’à l’adoption, par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Anses, aujourd’hui), d’un avis motivé autorisant éventuellement à nouveau ces opérations2

.

). Ces évaluations de risque se sont appuyées principalement sur deux études réalisées par la même équipe (Tyl et coll., 2002

). Ces évaluations de risque se sont appuyées principalement sur deux études réalisées par la même équipe (Tyl et coll., 2002 et 2008

et 2008 ) selon les lignes directrices de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). À partir de ces études conduites sur plusieurs générations de rats et souris, un NOAEL1

de 5 000 μg/kg de poids corporel/jour (pc/j) a été établi. Ce NOAEL est établi pour des effets de toxicité systémique. Sur la base de ces travaux, les autorités sanitaires ont défini une dose journalière tolérable pour l’Homme de 50 μg/kg/jour en Europe. En France, depuis juillet 2010, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de biberons produits à base de bisphénol A sont suspendues jusqu’à l’adoption, par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Anses, aujourd’hui), d’un avis motivé autorisant éventuellement à nouveau ces opérations2

.

) selon les lignes directrices de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). À partir de ces études conduites sur plusieurs générations de rats et souris, un NOAEL1

de 5 000 μg/kg de poids corporel/jour (pc/j) a été établi. Ce NOAEL est établi pour des effets de toxicité systémique. Sur la base de ces travaux, les autorités sanitaires ont défini une dose journalière tolérable pour l’Homme de 50 μg/kg/jour en Europe. En France, depuis juillet 2010, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de biberons produits à base de bisphénol A sont suspendues jusqu’à l’adoption, par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Anses, aujourd’hui), d’un avis motivé autorisant éventuellement à nouveau ces opérations2

.Tableau I NOAEL et doses journalières tolérables (DJT) tirées d’évaluations de risque

|

Évaluation de risques

Date/pays

|

Étude

|

NOAELa

mg/kg/j

|

DJTb

μg/kg/j

|

|---|---|---|---|

|

SCF

2002/Europe

|

5

|

10

|

|

|

ECB

2003/Europe

|

50

| ||

|

AIST

2005/Japon

|

5 ou 50

| ||

|

EFSA

2006 et 2008/Europe

|

5

|

50

|

|

|

ECB

2008/Europe

|

50

| ||

|

NTP - CERHR

2008/États-Unis

|

4,75

| ||

|

US FDA

2008/États-Unis

|

5

| ||

|

Health Canada

2008/Canada

|

5

|

a NOAEL : No Observable Adverse Effect Level ; dose sans effet toxique (dose la plus élevée d’une substance pour laquelle aucun effet toxique n’est observé) ; b DJT : dose journalière tolérable

Depuis quelques années, un débat sur les risques liés à l’exposition au BPA agite la communauté scientifique entre les tenants de la toxicologie réglementaire et les endocrinologues (Myers et coll., 2009 ). Ce débat concerne essentiellement les effets du BPA à de faibles doses. Classiquement, les effets des substances chimiques sont décrits comme suivant une courbe dose/réponse monotone. Cependant, pour certains scientifiques, les substances chimiques environnementales telles que le BPA ayant une activité hormonale ne répondraient pas à ce principe et pourraient provoquer à de faibles doses des effets plus importants, voire opposés, à ceux observés à fortes doses.

). Ce débat concerne essentiellement les effets du BPA à de faibles doses. Classiquement, les effets des substances chimiques sont décrits comme suivant une courbe dose/réponse monotone. Cependant, pour certains scientifiques, les substances chimiques environnementales telles que le BPA ayant une activité hormonale ne répondraient pas à ce principe et pourraient provoquer à de faibles doses des effets plus importants, voire opposés, à ceux observés à fortes doses.

). Ce débat concerne essentiellement les effets du BPA à de faibles doses. Classiquement, les effets des substances chimiques sont décrits comme suivant une courbe dose/réponse monotone. Cependant, pour certains scientifiques, les substances chimiques environnementales telles que le BPA ayant une activité hormonale ne répondraient pas à ce principe et pourraient provoquer à de faibles doses des effets plus importants, voire opposés, à ceux observés à fortes doses.

). Ce débat concerne essentiellement les effets du BPA à de faibles doses. Classiquement, les effets des substances chimiques sont décrits comme suivant une courbe dose/réponse monotone. Cependant, pour certains scientifiques, les substances chimiques environnementales telles que le BPA ayant une activité hormonale ne répondraient pas à ce principe et pourraient provoquer à de faibles doses des effets plus importants, voire opposés, à ceux observés à fortes doses.Dans le contexte ci-dessus évoqué, le groupe d’experts a mené son analyse sur les effets du BPA en concentrant son attention sur les études récentes (privilégiant les études des cinq dernières années) réalisées aux doses inférieures au NOAEL et il s’est tout particulièrement intéressé aux périodes d’exposition les plus sensibles. Au-delà des critères morphologiques, il a analysé les effets au niveau des tissus et des cellules de l’appareil reproducteur mâle et femelle et tenté de comprendre les mécanismes.

Bibliographie

[1] MYERS JP, ZOELLER RT, VOM SAAL FS. A clash of old and new scientific concepts in toxicity, with important implications for public health.

Environ Health Perspect. 2009;

117:1652- 1655

[2] TYL RW, MYERS CB, MARR MC, THOMAS BF, KEIMOWITZ AR, et coll. Three-Generation Reproductive Toxicity Study of Dietary Bisphenol A in CD Sprague-Dawley Rats.

Toxicol Sci. 2002;

68:121- 146

[3] TYL RW, MYERS CB, MARR MC, SLOAN CS, CASTILLO NP, et coll. Two-Generation Reproductive Toxicity Study of Dietary Bisphenol A in CD-1 (Swiss) Mice.

Toxicol Sci. 2008;

104:362- 384

→ Aller vers ANALYSE→ Aller vers SYNTHESE