Comme pour tout autre médicament, le fabricant d’un produit de thérapie génique doit s’assurer au cours de la production de la qualité et de la sécurité de chaque lot de produit destiné à être administré à un patient. L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), qui dispose de ses propres laboratoires, contrôle également ces produits. Les contrôles peuvent être effectués avant ou après l’AMM.

En raison du caractère innovant de cette nouvelle approche thérapeutique, il n’existe pas encore de référentiel de contrôle de la qualité des produits de thérapie génique, comme par exemple des monographies de la pharmacopée européenne. Aussi, afin de participer à l’établissement de ces référentiels, l’AFSSAPS a réuni un groupe de travail « Contrôles des produits de thérapie génique », constitué d’experts extérieurs [

4,

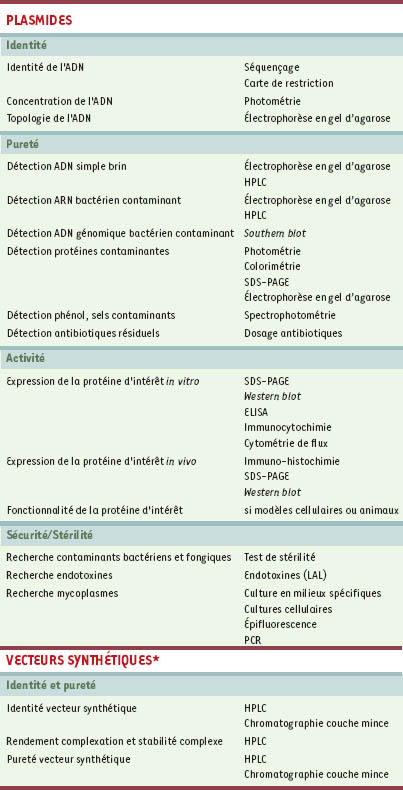

5], et de scientifiques de l’AFSSAPS. Ce groupe a émis des propositions sur les contrôles devant être réalisés par une autorité nationale indépendante, en vue de garantir la « qualité pharmaceutique » des produits de thérapie génique. La réflexion s’est articulée autour de quatre « familles » de produits de thérapie génique: les plasmides, les complexes plasmides/vecteurs synthétiques, les vecteurs viraux, les cellules génétiquement modifiées (CGM) avec le cas particulier des CGM encapsulées.

Comme pour l’ensemble des produits de santé contrôlés par un laboratoire national de contrôle, les contrôles retenus en matière de thérapie génique concernent en majeure partie le produit qui sera administré au patient, c’est-à-dire le produit fini, même si le contrôle de certains « produits intermédiaires » de la production ne peut être exclu, notamment dans un domaine où les techniques restent à mettre au point et/ou montrent une sensibilité limitée.

Les contrôles jugés prioritaires dans le cadre d’une mission de contrôle des produits de thérapie génique par une autorité nationale incluent notamment la qualité (identité et pureté), l’activité biologique (efficacité de transfert et d’expression, et fonctionnalité de la protéine codée par le transgène), la stérilité et certains éléments de sécurité des produits.

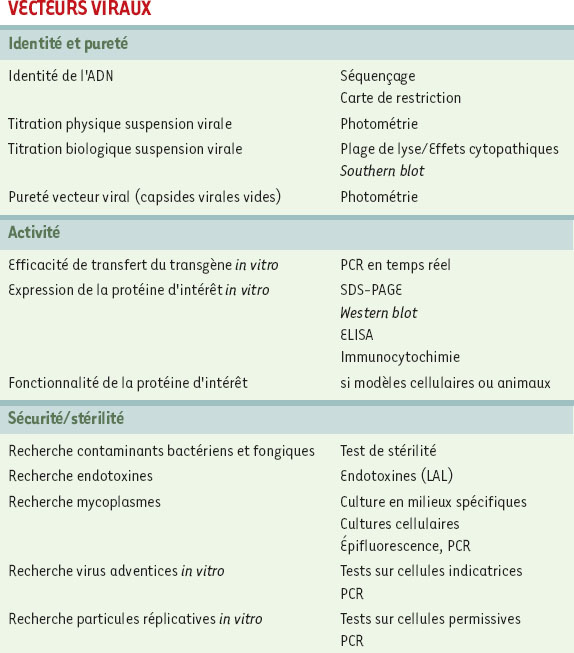

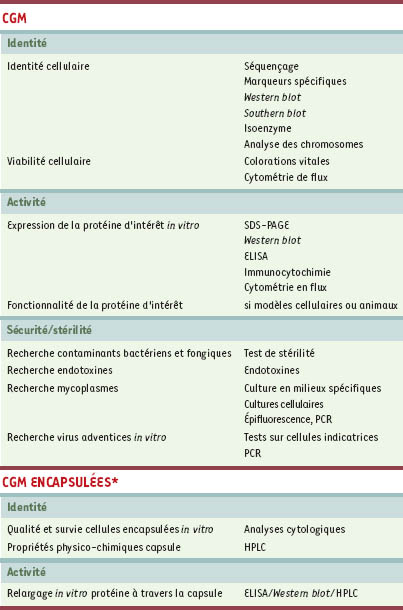

Les méthodes les plus couramment utilisées pour réaliser ces contrôles sont présentées sur les Tableaux II, III et IV (respectivement contrôles des plasmides et des vecteurs synthétiques, contrôles des vecteurs viraux et contrôles des cellules génétiquement modifiées). Bien entendu, cette liste est amenée à évoluer en fonction des développements de nouvelles techniques plus sensibles et plus performantes.

| Tableau II.

Contrôles des plasmides et des vecteurs synthétiques.

|

| Tableau III.

Contrôles des vecteurs viraux.

|

| Tableau IV.

ontrôles des cellules génétiquement modifiées (CGM).

|

Contrôles généraux

Certains contrôles portent sur la stérilité des produits tels que la recherche des contaminants bactériologiques et fongiques, la détection des mycoplasmes et la recherche d’endotoxines. Ils sont réalisés systématiquement quelle que soit la nature du produit analysé.

La vérification de l’intégrité du matériel génétique transféré se fera sur chaque lot clinique par séquençage, seule technique pouvant garantir qu’aucun réarrangement n’est apparu au cours de la production. Le degré de séquençage variera selon le produit (totalité de la séquence pour les plasmides, séquence des régions d’intérêt pour les vecteurs viraux et les cellules génétiquement modifiées)

L’activité des produits de thérapie génique sera évaluée systématiquement in vitro par quantification du niveau d’expression du transgène:

-

après transfection dans des lignées témoins pour les plasmides et les complexes plasmides/vecteurs synthétiques;

-

après infection de lignées permissives pour les vecteurs viraux;

-

dans les cellules génétiquement modifiées destinées à être greffées chez les patients.

Le nombre de copies de génomes viraux présents dans les cellules in vitro pourrait parallèlement être estimé à l’aide de la PCR en temps réel.

Enfin, pour les plasmides et les complexes plasmides/ vecteurs synthétiques, des tests in vivo sur petit rongeur seront réalisés, l’efficacité de transfert et d’expression dépendant fortement du tissu ciblé pour l’expression du transgène.

Contrôles spécifiques

Certains contrôles spécifiques d’une famille de produits ou utilisant des méthodes particulières peuvent varier selon la nature du produit.

Plasmides Les impuretés susceptibles de contaminer les préparations de plasmides sont l’ADN et l’ARN bactériens résiduels, des contaminants protéiques (ribonucléase exogène, protéines bactériennes), certains composés utilisés au cours de la purification (bromure d’éthidium, chlorure de césium par exemple) et d’éventuelles traces d’antibiotiques utilisés au cours de la production. L’électrophorèse en gel d’agarose ou de polyacrylamide et l’analyse spectrophotométrique, qui donnent une idée générale de la pureté des préparations, peuvent être complétées par des tests quantitatifs comme une analyse par HPLC (chromatographie liquide à haute performance) (ARN), des dosages colorimétriques (protéines) et des dosages d’antibiotiques résiduels.

Vecteurs synthétiques L’analyse par HPLC pourrait constituer une méthode de choix permettant de contrôler l’identité de l’ensemble des vecteurs synthétiques. Pour les lipides cationiques, la réalisation d’une chromatographie sur couche mince de silice peut être envisagée.

En raison du risque de dissociation, de dégradation ou de formation d’agrégats, il convient de contrôler la stabilité du complexe ADN/vecteur. Une HPLC peut être envisagée pour déterminer le rendement de complexation et la stabilité du vecteur ADN/vecteur synthétique.

Vecteurs viraux Le titre de la suspension de vecteurs viraux peut être déterminé par spectrophotométrie, mais il est indispensable de compléter cette mesure en établissant le titre biologique c’est-à-dire le nombre de particules infectieuses présentes par unité de volume (notamment par la méthode des plages de lyse pour les vecteurs dérivés de virus lytiques, par

Southern blot pour les vecteurs viraux intégratifs).

L’analyse spectrophotométrique devrait permettre de s’assurer de l’absence d’impuretés (principalement des capsides vides et des composés pouvant être utilisés au cours de la purification du vecteur).

La recherche de particules virales compétentes pour la réplication (RCV) dans les stocks de vecteurs viraux et la recherche de virus adventices demeurent l’une des principales préoccupations de l’AFSSAPS. Le développement de tests de détection in vitro est prévu (détection sur cellules indicatrices, par PCR ou par RT-PCR).

Cellules génétiquement modifiées Les cellules génétiquement modifiées (CGM) peuvent être aussi bien des cellules d’empaquetage produisant des vecteurs viraux que des CGM autologues, allogéniques ou xénogéniques, exprimant le transgène. Certaines CGM dites encapsulées sont emprisonnées dans des polymères semi-perméables, ce qui évite à la fois leur contact avec des cellules du système immunitaire et leur dissémination dans l’organisme du patient. Les contrôles vérifiant l’identité et la viabilité des cellules destinées à être greffées chez le patient sont essentiels. Différents tests peuvent être envisagés relatifs au niveau génomique (séquençage de la région d’intérêt, génotypage, analyse des chromosomes) et protéique (expression de la protéine d’intérêt dans les CGM, phénotypage et analyse des isoenzymes).

La recherche de virus adventices sur cellules indicatrices doit être réalisée in vitro après identification des « portes d’entrée » possibles de contaminations au cours de la production (origine des cellules, sérum, trypsine).

Dans le cas des cellules encapsulées, la stérilité de l’implant, la résistance et la perméabilité sélective de la capsule (absence de cellules ou d’autres éléments que la protéine d’intérêt relargués à l’extérieur de la capsule) ainsi que le relargage de la protéine codée par le transgène doivent être démontrés.

Tests in vivo

Les tests de toxicité ainsi que la recherche de particules compétentes pour la réplication après administration chez l’animal et la recherche de virus adventices

in vivo, l’étude des risques de dissémination dans l’organisme et dans l’environnement concernent davantage la phase de développement du produit conduite par le fabricant. Ces tests ne semblent donc pas prioritaires pour une autorité nationale dans la mesure où le dossier du fabricant se doit de documenter ces contrôles et d’argumenter l’absence de risque au vu des indications thérapeutiques proposées. Ils pourraient cependant être réalisés par l’AFSSAPS dans des contextes « d’urgence » ou pour vérifier certains éléments corrélés à l’activité des produits.

Mise en place du contrôle des produits de thérapie génique à l’AFSSAPS

L’ensemble des contrôles listés nécessitent des compétences dans des domaines aussi variés que la biologie moléculaire, l’analyse des protéines, la biologie cellulaire, les tests

in vivo, l’histologie, la microbiologie ou la physico-chimie. Les laboratoires de la Direction des laboratoires et des contrôles (DLC), contrôlent à ce jour l’ensemble des produits de santé et possèdent donc des compétences dans l’ensemble de ces domaines. Le travail a été engagé en utilisant, dans un premier temps, des produits du commerce: plasmides et vecteurs viraux porteurs d’un gène rapporteur, vecteurs synthétiques et cellules. Par ailleurs, des analyses de produits utilisés en essai clinique ont débuté en 2001 en collaboration avec les investigateurs et les promoteurs.

La mise en place des contrôles des produits de thérapie génique présente de nombreuses difficultés liées essentiellement au manque de référentiels, de standards et de méthodes validées.

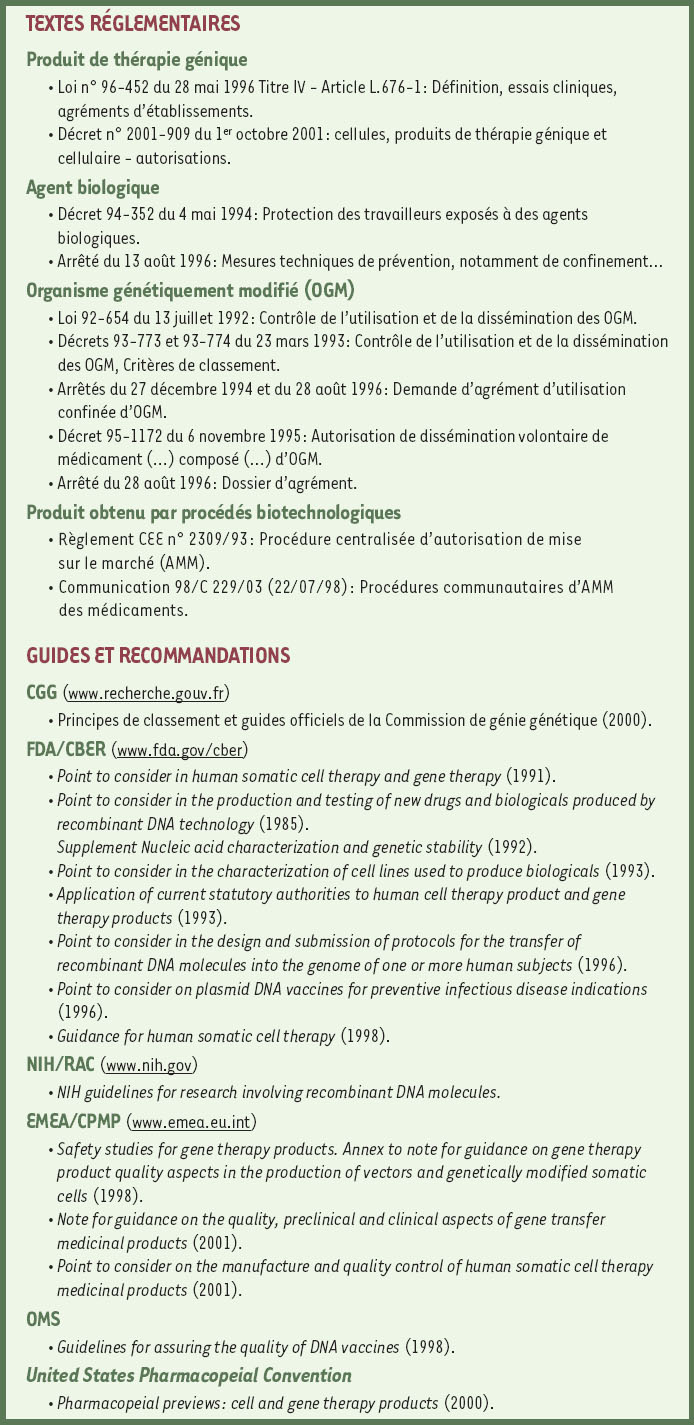

Quelques référentiels tels que le dossier du fabricant et des guidelines FDA, OMS, EMEA sont disponibles (Tableau I), mais comme cela a été rappelé plus haut, il n’y a pas à l’heure actuelle de référentiels spécifiques aux contrôles des produits de thérapie génique. Il est donc primordial que les principaux acteurs et partenaires impliqués dans le développement de la thérapie génique puissent disposer d’un guide spécifique portant sur le contrôle de ces produits.

Par ailleurs, et cela va de pair, il faut tendre vers une homogénéisation des contrôles. À ce titre, certaines techniques générales de la Pharmacopée européenne pourront être adaptées au contrôle des produits de thérapie génique (analyse de stérilité, recherche d’endotoxines par exemple). En revanche, d’autres méthodes plus spécifiques de ce type de produits devront être développées et validées. Ce pourrait être le cas pour la détection de virus adventices et la recherche de particules virales recombinantes compétentes pour la réplication, sujets qui concernent la DLC et auxquels celle-ci pourrait participer en développant de nouveaux « systèmes révélateurs » utilisant des méthodes alternatives à l’expérimentation animale.

Des standards de référence (qualitatifs, quantitatifs ou d’activité), aujourd’hui quasi inexistants, sont à créer (en particulier pour les vecteurs viraux) et des normes précises sont à définir.

Ainsi, l’AFSSAPS souhaite travailler à la standardisation de ces contrôles par la mise en place, au sein d’un réseau de laboratoires, de travaux collaboratifs permettant de valider aussi bien des préparations de référence que des procédures spécifiques de contrôle des produits de thérapie génique.

Il faut enfin rappeler que le contrôle des produits de thérapie génique est une mission de sécurité sanitaire qui sera amenée à intervenir dans un contexte européen. En effet, les produits de thérapie génique étant obtenus par des procédés biotechnologiques, leur autorisation de mise sur le marché suivra normalement la procédure centralisée appliquée au sein de l’Union européenne. Une réflexion européenne commune doit donc être menée pour homogénéiser les exigences qualité/efficacité/ sécurité concernant ces produits.