I. Expologie

2013

1-

Notions générales sur les pesticides et leurs utilisations en France

Ce chapitre vise à préciser les substances désignées par le terme « pesticides » dans cette expertise collective et à rappeler les éléments du cadre réglementaire se rapportant à leur mise sur le marché ainsi que les principaux usages présents ou passés, essentiellement dans le secteur agricole.

Définitions du terme « pesticide »

Le mot « pesticide » est un terme générique, dérivé des termes latins « caedere » (tuer) et « pestis » (fléau), intégré à la langue anglaise dès les années 1940, puis à la langue française à la fin des années 1950. Il fait aujourd’hui partie du vocabulaire courant et est défini par le Petit Robert (2012) comme un produit chimique employé contre les parasites animaux et végétaux des cultures. Ce terme, utilisé aussi bien dans le langage courant que scientifique, connaît en réalité des définitions plus ou moins précises.

Ainsi, le Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides de la

Food and Agriculture Organization des Nations Unies (FAO, 2002

), qui est le document mondial d’orientation concernant la gestion des pesticides

1

Les objectifs du Code sont d’établir des règles volontaires de conduite pour tous les organismes publics et privés s’occupant de, ou intervenant dans, la distribution et l’utilisation des pesticides, en particulier lorsque la législation nationale réglementant les pesticides est inexistante ou insuffisante.

, définit le terme « pesticide » comme : « toute substance ou association de substances qui est destinée à repousser, détruire ou combattre les ravageurs (y compris les vecteurs de maladies humaines ou animales) et les espèces indésirables de plantes ou d’animaux causant des dommages ou se montrant autrement nuisibles durant la production, la transformation, le stockage, le transport ou la commercialisation des denrées alimentaires, des produits agricoles, du bois et des produits ligneux, ou des aliments pour animaux, ou qui peut être administrée aux animaux pour combattre les insectes, les arachnides et les autres endo- ou ecto-parasites. Le terme inclut les substances destinées à être utilisées comme régulateur de croissance des plantes, comme défoliant, comme agent de dessiccation, comme agent d’éclaircissage des fruits ou pour empêcher la chute prématurée de ceux-ci, ainsi que les substances appliquées sur les cultures, avant ou après la récolte, pour protéger les produits contre la détérioration durant l’entreposage et le transport ».

Pesticides et réglementations

Les produits habituellement regroupés sous le terme « pesticides » sont définis en fonction de leurs usages selon quatre réglementations européennes distinctes : les produits phytopharmaceutiques, les biocides, les médicaments vétérinaires et les médicaments à usage humain. Ces réglementations ont été mises en place afin de se doter d’un cadre juridique harmonisé au sein de l’Union européenne. Une même substance peut être réglementée par plusieurs directives. C’est le cas par exemple de la perméthrine, non approuvée en Europe depuis 2000 sur culture en tant que produit phytopharmaceutique mais autorisé dans les usages insecticides domestiques en tant que biocide, ou encore en tant que produit vétérinaire ou médical dans des lotions anti-poux.

Produits phytopharmaceutiques

Le règlement européen (CE) n° 1107/2009

2

Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, entré en vigueur le 14 juin 2011, succède à la directive 91/414/CEE, précédent texte de référence en application en France depuis 1993.

Il définit les produits phytopharmaceutiques comme les produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs

3

Substances ou préparations qui sont ajoutées à un produit phytopharmaceutique pour annihiler ou réduire les effets phytotoxiques du produit phytopharmaceutique sur certaines plantes

ou synergistes

4

Substances ou préparations qui, bien que n’ayant pas ou guère d’activité, peuvent renforcer l’activité de la ou des substances actives présentes dans un produit phytopharmaceutique

, ou en contenant, et destinés à l’un des usages suivants :

• protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l’action de ceux-ci, à l’exception des produits censés être utilisés principalement pour des raisons d’hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux ;

• exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance ;

• assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l’objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs ;

• détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux ;

• freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux.

Le présent règlement s’applique aux substances, y compris les micro-organismes, dénommées « substances actives », exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux.

Le règlement s’applique également aux coformulants

5

Substances ou préparations qui sont utilisées ou destinées à être utilisées dans un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant, mais qui ne sont ni des substances actives ni des phytoprotecteurs ou synergistes

et aux adjuvants

6

Substances ou préparations qui sont composées de coformulants ou de préparations contenant un ou plusieurs coformulants, sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur et mises sur le marché, destinées à être mélangées par l’utilisateur avec un produit phytopharmaceutique et qui renforcent son efficacité ou d’autres propriétés pesticides

.

La grande majorité des produits utilisés en agriculture (pour la protection des plantes y compris pendant leur stockage) dépendent de ce règlement. C’est également le cas de certains produits utilisés en zone non agricole (ex : désherbage des voiries) et pour le jardin des particuliers.

Chaque substance active fait l’objet d’une évaluation (incidence sur la santé humaine, devenir et comportement dans l’environnement et écotoxicologie) au niveau européen. Afin de prendre en compte l’hétérogénéité des pratiques culturales des différents États membres, l’Europe est divisée en trois zones géographiques

7

Zone A (Nord) : Danemark, Estonie, Lettonie, Lituanie, Finlande, Suède ; Zone B (Centre) : Belgique, République tchèque, Allemagne, Irlande, Luxembourg, Hongrie, Pays‑Bas, Autriche, Pologne, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Royaume‑Uni ; Zone C (Sud) : Bulgarie, Grèce, Espagne, France, Italie, Chypre, Malte, Portugal

. La France appartient à la zone « Sud ». Cette limite zonale ne s’applique pas pour les produits utilisés en serre, après récolte, pour le traitement de locaux de stockage vides et le traitement des semences. Le demandeur doit fournir un dossier complet présentant les données des études conformément au règlement. L’évaluation du dossier est prise en charge par un seul État membre ou, le cas échéant, par un État membre de chaque zone géographique concernée (des coopérations entre États peuvent toutefois être mises en place). Après analyse, des informations ou des études complémentaires peuvent être demandées par les États au demandeur. Au final, un projet de rapport d’évaluation est remis par le ou les États membres à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui centralise l’information. Ce rapport et les conclusions de l’EFSA font l’objet d’un rapport d’examen de la commission européenne. Cette dernière tient une liste des substances actives approuvées accessible au public

8

. L’Autorisation de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques et leur suivi post-homologations restent toutefois du ressort de chaque État membre.

La précédente directive (91/414/CEE) du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques préconisait l’inscription des substances actives autorisées dans son annexe 1. Les substances inscrites avant la date d’entrée du règlement actuellement en vigueur restent autorisées jusqu’au renouvellement de leur autorisation, généralement au bout de 10 ans. Le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil prévoit la diffusion de la liste des substances actives approuvées. En novembre 2012, cette liste contient 416 substances actives inscrites, 74 en cours d’instruction et 779 non approuvées (interdites après évaluation). Parmi les 416 substances inscrites, 309 ont obtenu une autorisation de mise sur le marché en France (Annexe 2), 26 sont en cours d’instruction. Au total c’est plus de 1 000 substances actives qui ont été mises sur le marché depuis les années 1950 en France.

Les substances aujourd’hui autorisées en France peuvent être classées selon leur cible principale (tableau 1.I

).

Tableau 1.I Substances actives phytopharmaceutiques autorisées en France en 2012 selon leur cible principale

|

Catégorie de pesticides

|

Substances actives autoriséesa

|

|

Herbicide

|

106

|

|

Fongicide

|

91

|

|

Insecticide

|

59

|

|

Régulateur de croissance des plantes

|

26

|

|

Acaricide

|

20

|

|

Attractant

|

9

|

|

Répulsif

|

9

|

|

Nématicide

|

5

|

|

Rodenticide

|

4

|

|

Molluscicide

|

3

|

|

Bactéricide

|

2

|

|

Éliciteurb

|

2

|

|

Algicide

|

1

|

|

Produit de défanage et dessiccation

|

1

|

|

Activateursc

|

1

|

|

Traitement des sols

|

1

|

a Certaines substances actives ont plusieurs cibles principales et peuvent donc être comptées plusieurs fois

b Substance qui déclenche les mécanismes de défense des plantes avec production de substances défensives

c Substance qui induit des réponses de défense des plantes ; certaines peuvent augmenter leur croissance

Biocides

Les produits biocides sont définis par la Directive 98/8/CE

9

Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides

du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides. L’article 2 définit les produits biocides ainsi : « Substances actives et préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur, destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique ». Cette directive sera abrogée le 1

er septembre 2013 par le règlement européen (CE) n° 528/2012 du 22/05/12 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.

Une liste exhaustive des 23 types de biocides, comprenant une série indicative de descriptions pour chaque type, figure à l’annexe V de la Directive 98/8/CE (tableau 1.II

).

Tableau 1.II Liste des produits biocides définis par la Directive 98/8/CE

|

Groupe 1 : Désinfectants et produits biocides généraux

|

|

Type de produits 1 : Produits biocides destinés à l’hygiène humaine

Type de produits 2 : Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides

Type de produits 3 : Produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire

Type de produits 4 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Type de produits 5 : Désinfectants pour eau de boisson

|

|

Groupe 2 : Produits de protection

|

|

Type de produits 6 : Produits de protection utilisés à l’intérieur des conteneurs

Type de produits 7 : Produits de protection pour les pellicules

Type de produits 8 : Produits de protection du bois

Type de produits 9 : Produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés

Type de produits 10 : Protection des ouvrages de maçonnerie

Type de produits 11 : Protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication

Type de produits 12 : Produits antimoisissures

Type de produits 13 : Produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux

|

|

Groupe 3 : Produits antiparasitaires

|

|

Type de produits 14 : Rodenticides

Type de produits 15 : Avicides

Type de produits 16 : Molluscicides

Type de produits 17 : Piscicides

Type de produits 18 : Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

Type de produits 19 : Répulsifs et appâts

|

|

Groupe 4 : Autres produits biocides

|

|

Type de produits 20 : Produits de protection pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux

Type de produits 21 : Produits antisalissure

Type de produits 22 : Fluides utilisés pour l’embaumement et la taxidermie

Type de produits 23 : Lutte contre d’autres vertébrés

|

Les homologations des substances actives biocides sont réalisées au niveau communautaire. Les AMM des produits contenant ces substances sont du ressort de chaque État membre. En 2011, 49 substances actives sont incluses dans l’annexe I de la directive concernant les biocides

10

http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm [consulté en 2012]

(tableau 1.III

).

Tableau 1.III Substances actives incluses à l’annexe I de la Directive 98/8/CE (octobre 2011) concernant les biocides

|

Substances actives

|

|

(Z,E)-tetradeca-9,12-dienyl acétate

Abamectine

Acide borique

Acide nonanoïque

Acroléine

Alphachloralose

Azote

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14, souche AM65-52

Bifenthrine

Brodifacoum

Bromadiolone

Chlorophacinone

Clothianidine

Coumatétralyle

Créosote

Dazomet

DCOIT (4,5-Dichloro- 2-octyl-2H- isothiazol-3-one)

|

DEET (N,N-diéthyl-3-méthylbenzamide)

Deltaméthrine

Dichlofluanide

Difénacoum

Diféthialone

Dioxyde de carbone

Disodium octaborate tetrahydrate

Disodium tetraborate

Etofenprox

Fénoxycarbe

Fenpropimorphe

Fipronil

Flocoumafène

Fluorure de sulfuryle

Imidaclopride

Indoxacarbe

IPBC (Iodopropynyl Butylcarbamate)

|

K-HDO (Cyclohexylhydroxydiazène 1 - oxide, sel de potassium)

Lambda-cyhalothrine

Métofluthrine

Oxyde borique

Phosphure d’aluminium relargant de la phosphine

Phosphure de magnésium relargant de la phosphine

Propiconazole

Spinosad

Tébuconazole

Thiabendazole

Thiaclopride

Thiaméthoxame

Tolylfluanide

Warfarine

Warfarine sodium

|

Médicaments vétérinaires

Les médicaments vétérinaires sont définis par la Directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires. Ces derniers sont ainsi définis au point 2 de l’article 1er :

• toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies animales ; ou

• toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’animal ou pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d’établir un diagnostic médical.

Les produits vétérinaires sont largement utilisés dans le milieu agricole pour les activités d’élevage mais aussi au niveau domestique pour les animaux de compagnie.

Les substances actives ayant une activité antiparasitaire et entrant dans la composition des produits vétérinaires à usage externe à destination des animaux de compagnie et des animaux d’élevage sont considérées comme des pesticides. Ils ont été recensés par l’Afsset (Anses aujourd’hui) en 2010 et sont respectivement au nombre de 29 (tableau 1.IV

) et 19 (tableau 1.V

).

Tableau 1.IV Substances actives utilisées pour les animaux de compagnie et ayant une activité antiparasitaire externe (Afsset, 2010 )

)

|

Substances actives

|

|

Amitraze

|

Fenitrothion

|

Propétamphos

|

|

Bendiocarbe

|

Fenthion

|

Propoxur

|

|

Bioalléthrine

|

Fipronil

|

Pyriprole

|

|

Coumafos

|

Fluméthrine

|

Pyriproxyfène

|

|

Crotamiton

|

Imidaclopride

|

Sélamectine

|

|

Cyperméthrine

|

Métaflumizone

|

Sumithrine (=Phénothrine)

|

|

Deltaméthrine

|

(S)-méthoprène

|

Tétrachlorvinphos

|

|

Diazinon = Dimpylate

|

Moxidectine

|

Tétraméthrine

|

|

Dichlorvos

|

Perméthrine

|

Thiabendazole

|

|

Enilconazole

|

Piperonyl butoxyde

| |

Tableau 1.V Substances actives utilisées pour la protection des animaux d’élevage et ayant une activité antiparasitaire externe (Afsset, 2010 )

)

|

Substances actives

|

|

Doramectine

|

Bioalléthrine

|

|

Eprinomectine

|

Cyalothrine

|

|

Ivermectine

|

Cyfluthrine

|

|

Enilconazole

|

Cyperméthrine

|

|

Amitraze

|

Deltaméthrine

|

|

Dicyclanil

|

Fenvalérate

|

|

Moxidectine

|

Fluméthrine

|

|

Dympilate (=diazinon)

|

Perméthrine

|

|

Phoxime

|

Tau-fluvalinate

|

|

Pipéronyl butoxyde

| |

Médicaments à usage humain

Les médicaments à usage humain sont définis par la Directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Ces derniers sont ainsi définis au point 2 de l’article 1er :

• toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ;

• toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’Homme ou pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d’établir un diagnostic médical.

Le groupe d’étude « Exposition de la population générale aux résidus de pesticides en France » de l’Afsset a recensé les antiparasitaires externes utilisés en dermatologie ainsi que les antiparasitaires systémiques utilisés en infectiologie et en parasitologie (Afsset, 2010

) : 21 produits ont été identifiés en 2010. Ils sont considérés comme des pesticides. Les substances actives sont en grande majorité des pyréthrinoïdes (tableau 1.VI

). On relève également d’autres substances organiques (crotamiton, disulfirame, warfarine, griséofulvine) et inorganiques (trioxyde d’arsenic, soufre, zinc, cuivre, acide borique).

Tableau 1.VI Substances actives utilisées en médecine humaine ayant une activité antiparasitaire (Afsset, 2010 )

)

|

Famille chimique ou catégorie

|

Substances actives

|

|

Antiparasitaires externes utilisés en dermatologie

|

|

Pyréthrinoïde

|

Perméthrine

|

| |

Pyrèthre

|

| |

D-phénothrine

|

| |

Dépalléthrine

|

| |

Esdépalléthrine

|

|

Organochlorés

|

Lindane

|

|

Organophosphorés

|

Malathion

|

|

Sulfure

|

Sulfiram

|

|

Ester de benzoate

|

Benzoate de benzyle

|

|

Synergiste

|

Pipéronyl butoxyde

|

|

Antiparasitaires systémiques utilisés en infectiologie

et en parasitologie

|

|

Avermectine

|

Ivermectine

|

|

Non classé

|

Niclosamide

|

Présentation des différents pesticides à usage agricole et non agricole

En 2008 en France, environ 90 % des tonnages de pesticides vendus l’ont été pour des usages agricoles et 10 % pour des usages non agricoles : entretien des infrastructures routières et ferroviaires, des espaces verts, des trottoirs, jardinage, traitement des locaux… (OPECST, 2010

). La grande majorité des pesticides utilisés sont des produits phytopharmaceutiques, notamment en milieu agricole. Les pesticides regroupent un grand nombre de substances très hétérogènes, qu’il s’agisse de leur cible, de leur mode d’action, de leur classement chimique, de la présentation du produit final ou bien encore de leur devenir après épandage. Ces caractéristiques peuvent influencer les modalités d’exposition des utilisateurs professionnels et de la population générale et leurs éventuels effets sur la santé.

Cibles et modes d’action

Les pesticides peuvent être classés en fonction de leur cible principale. Les trois catégories principales sont :

• les herbicides, qui luttent contre les plantes adventices des cultures ;

• les fongicides, qui luttent contre les champignons pathogènes ;

• les insecticides, qui luttent contre les insectes nuisibles.

À ces trois principaux groupes se rajoutent : les acaricides (pour la lutte contre les acariens, et qui sont souvent intégrés aux insecticides), les rodenticides (contre les petits rongeurs), les nématicides (contre les vers), les molluscicides (contre les escargots et les limaces), les taupicides (contre les taupes), les corvifuges ou corvicides (contre les corbeaux)…., les médiateurs chimiques (phéromones)…

La grande diversité des cibles s’accompagne d’une grande variété de modes d’action, aussi bien entre les différentes catégories de pesticides qu’à l’intérieur même de ces catégories, en lien avec leurs propriétés physicochimiques, et donc toxicologiques. Par exemple, les insecticides peuvent agir sur le système nerveux (inhibition de l’acétylcholinestérase, ouverture du canal sodium…), la respiration cellulaire (inhibition du transport des électrons dans la mitochondrie…), la mise en place de la cuticule… Les fongicides peuvent agir sur les processus respiratoires cellulaires, le métabolisme des glucides, la biosynthèse des protéines, la division cellulaire… De même, les herbicides peuvent agir sur la synthèse des acides aminés, des lipides ou affecter la photosynthèse.

Enfin, ces substances peuvent agir par contact (sur les parasites cibles), ingestion, pression de vapeur, piège (confusion sexuelle par phéromone)…

Classes chimiques

Il n’existe pas de relation univoque simple entre une famille chimique et les propriétés des molécules qui la composent, celles-ci dépendent à la fois de leur composition élémentaire et de leur structure (Calvet, 2005

). Il en découle que certaines familles chimiques de pesticides peuvent contenir des substances ayant des cibles différentes : par exemple, les carbamates peuvent être insecticides, herbicides ou fongicides (tableau 1.VII

). De plus, il peut exister une certaine variabilité dans le choix de la classification d’une substance. Ainsi, le glyphosate peut être classé dans la famille des herbicides organophosphorés, des acides-aminés, ou des amino-phosphonates. De même, le ditalimphos peut être classé dans la famille des fongicides organophosphorés, des phtalimides ou des dicarboximides.

Tableau 1.VII Quelques familles chimiques de pesticides et leur classement selon leur cible

|

Famille chimique

|

Exemples de molécules

|

Classement selon cible

|

|

Organochlorés

|

DDT, Chlordane, Lindane, Dieldrine, Heptachlore…

|

Insecticides

|

|

Organophosphorés

|

Malathion, Parathion, Chlorpyrifosa, Diazinon…

|

Insecticides

|

|

Pyréthrinoïdes

|

Perméthrine…

|

Insecticides

|

|

Carbamates

|

Aldicarbe, Carbaryl, Carbofuran, Méthomyl

|

Insecticides

|

| |

Asulame, Diallate, Terbucarbe, Triallate

|

Herbicides

|

| |

Benthiavalicarbe

|

Fongicides

|

|

Dithiocarbamates

|

Mancozèbe, Manèbe…

|

Fongicides

|

|

Phtalimides

|

Folpel, Captane, Captafol

|

Fongicides

|

|

Triazines

|

Atrazine, Simazine…

|

Herbicides

|

|

Phénoxyherbicides

|

MCPA, 2,4-D, 2,4,5-T…

|

Herbicides

|

|

Chloroacétamides

|

Alachlore…

|

Herbicides

|

|

Pyridines, bipyridiliums

|

Paraquat, Diquat…

|

Herbicides

|

|

Aminophosphonates glycine

|

Glyphosate

|

Herbicides

|

a Appelé aussi Chlorpyrifos-éthyl en France

Formulation et spécialités commerciales

Les substances actives sont proposées à l’utilisateur sous forme de produits commerciaux contenant, outre la ou les substances actives, d’autres composés : tensioactif émulsionnant et/ou mouillant, solvant, stabilisant, antimoussant, conservateur, impuretés de fabrication… qui peuvent posséder leur propre toxicité et/ou interférer avec les substances actives. Ces interactions sont mal connues, et difficiles à étudier, en partie, en raison des difficultés à obtenir la levée du secret industriel qui protège les compositions intégrales des produits commerciaux.

Les produits peuvent se présenter sous différentes formes : liquide concentré dispersible, suspension de capsules à diluer dans l’eau (micro-capsules contenant la substance active), concentré émulsionnable, liquide ou gel de contact, poudre soluble dans l’eau, poudre pour poudrage ou pour traitement des semences à sec, sprays, appâts sur grains, boîte fumigène, granulés fins, micro-granulés, granulés dispersibles,… Ces produits pouvant être conditionnés dans des sacs, dans des bidons,….

Le conditionnement de ces produits est souvent fonction du mode d’utilisation : traitement du sol, épandage par pulvérisateur à dos ou tracté, épandage aérien, traitement des locaux de stockage… Il a une grande influence sur les modalités d’exposition/contamination des individus notamment pendant les phases de transport, de stockage et de préparation des bouillies.

Devenir après épandage

Le choix du produit à utiliser dépend de la culture à protéger et du nuisible à contrôler. Si, le produit doit atteindre sa cible (nuisible, plante, sol, local), dans la réalité, une part importante ne l’atteint jamais et se disperse dans les différents compartiments de l’environnement : lors d’un traitement du feuillage par pulvérisation, on constate une perte de 10 à 70 % sur le sol et de 30 à 50 % vers l’air (Inra et Cemagref, 2005

). La dégradation biotique et/ou abiotique des différentes substances est très variable. Elle dépend de leur structure chimique, mais également des conditions environnementales, géochimiques et climatiques. Il est à noter que certaines substances sont dégradées en métabolites qui deviennent l’actif principal dont les propriétés pesticides sont recherchées. Certaines substances ont une durée de vie très courte (de l’ordre de quelques heures), quand d’autres ont une durée de vie beaucoup plus longue (Anses, Base Agritox

11

ANSES. Agritox : base de données sur les propriétés physiques et chimiques, la toxicité, l’écotoxicité, le devenir dans l’environnement et les données réglementaires des substances actives phytopharmaceutiques.

http://www.dive.afssa.fr/agritox/index.php.

) : le glyphosate, par exemple, a une vitesse de dégradation au champ de 1 à 130 jours (DT50

12

DT50 : durée à l’issue de laquelle la concentration initiale dans le sol de la substance active a été réduite de moitié

) selon les sols, alors que le diquat a une vitesse de dégradation au champ comprise entre 1,2 et 20 ans (DT50). Un grand nombre d’organochlorés comme le DDT (exemple particulièrement bien étudié) se caractérise par une rétention de plusieurs années dans les sols (5 à 8 années) et les sédiments, et par une forte accumulation dans la chaîne trophique (alimentaire) (IPCS, 1989

). Ces substances peuvent être drainées dans les sols, contaminer l’eau, le sol et polluer l’air environnant. La persistance de ces produits plusieurs jours après le traitement, peut conduire à des expositions lors de travaux qui nécessitent une intervention sur les cultures traitées (« tâches de ré-entrée ») dans ces champs mais également lors du contact avec des surfaces contaminées sur l’exploitation (locaux, matériels…).

Activité agricole en France : contexte général

La France est le premier pays agricole européen en termes de production (69 milliards d’euros en 2011, Source : Agreste) et de surface cultivée (29 millions d’hectares en 2010, Source : Agreste

13

Agreste. La statistique agricole. Service de la statistique et de la prospective (SSP) du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.

www.agreste.agriculture.gouv.fr

), la surface agricole utile ou utilisée (SAU

14

La superficie agricole utile ou utilisée (SAU) est une notion normalisée dans la statistique agricole européenne. Elle comprend les terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures sous abri, jardins familiaux…), les surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers…).

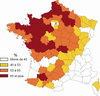

) représente un peu plus de la moitié de la surperficie du territoire métropolitain avec des différences importantes selon les départements (figure 1.1

). Les terres arables représentent 18 millions d’hectares (62 % de la SAU), les prairies, 10 millions d’hectares (34 % de la SAU), la vigne et autres cultures permanentes 1 million d’hectares (4 % de la SAU), la vigne représentant moins de 3 % de la SAU.

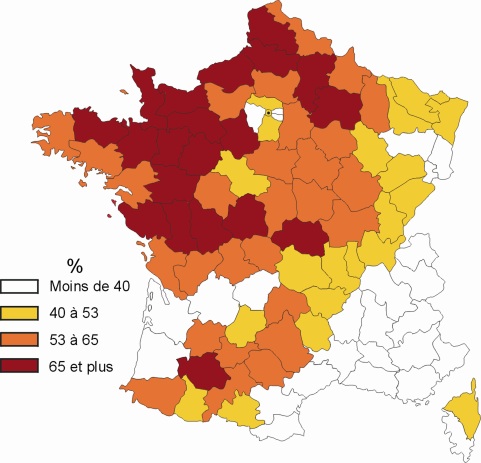

La SAU a diminué de 5 millions d’hectares (soit 15 %) au cours de ces 60 dernières années (34 millions dans les années 1950) avec un grand changement de l’assolement des exploitations. Par exemple, pour les céréales à paille, les surfaces consacrées à l’avoine, ont fortement diminué au profit des surfaces en blé tendre et en orge et plus récemment au profit du blé dur et du triticale (figure 1.2

).

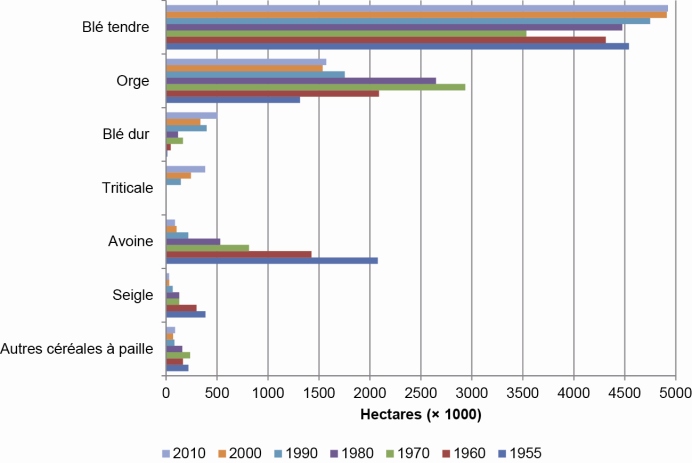

La culture du maïs initialement concentrée dans les régions de l’Ouest de la France s’est développée sur la majeure partie du territoire et couvre environ 9 % de la SAU en France. Son extension récente en France est lié au développement du maïs fourrage entre 1970 et 1990. En 2009, les surfaces cultivées en maïs grain et en maïs fourrage sont respectivement de 1,4 millions d’hectares et de 1,7 millions d’hectares. Les évolutions de surfaces cultivées sont très variables d’une région à une autre. Par exemple, entre 1980 et 2007, la surface en maïs grain dans le bassin parisien a diminué de moitié (de 537 000 à 259 000 hectares) et celle de l’Est a triplé (de 56 000 à 175 000 hectares) (figure 1.3

).

Parallèlement aux évolutions de l’assolement, les rendements de production agricole ont augmenté de façon spectaculaire. Ainsi, les rendements en blé tendre sont passés d’une moyenne de 15 quintaux à l’hectare après la seconde guerre mondiale à 70 quintaux aujourd’hui (tableau 1.VIII

). Cette évolution est due à l’amélioration des variétés de blé plus productives mais aussi à l’intensification de l’agriculture française : mécanisation des exploitations, engrais, développement des traitements pesticides par la mise à disposition constante de nouvelles molécules… Les rendements en maïs ont augmenté de 60 % entre 1980 et 2010 (tableau 1.IX

), ceux de la betterave sucrière ont plus que doublé entre 1975 et 2007. Cette augmentation est aussi sensible pour d’autres cultures agricoles : pomme de terre, tournesol, oléagineux…

Tableau 1.VIII Évolution de la production, des rendements et des superficies des cultures de blé tendre en France entre 1975 et 2010 (Source : Eurostat)

| |

Année

|

| |

1975

|

1980

|

1985

|

1990

|

1995

|

2000

|

2005

|

2010a

|

|

Superficie

(1 000 ha)

|

3 593

|

4 474

|

4 632

|

4 748

|

4 514

|

4 911

|

4 855

|

4 921

|

|

Rendement

(100 kg/ha)

|

39,5

|

52,2

|

60,6

|

66,0

|

66,1

|

72,6

|

71,8

|

72,1

|

|

Production

(1 000 t)

|

14 199

|

23 357

|

28 091

|

31 362

|

29 831

|

35 668

|

34 843

|

35 600

|

a Estimation

Tableau 1.IX Évolution de la production, des rendements et des superficies des cultures de maïs grain en France entre 1975 et 2010 (Source : Eurostat)

| |

Année

|

| |

1975

|

1980

|

1985

|

1990

|

1995

|

2000

|

2005

|

2010

|

|

Superficie

(1 000 ha)

|

1 927

|

1 753

|

1 891

|

1 567

|

1 631

|

1 765

|

1 658

|

1 572

|

|

Rendement

(100 kg/ha)

|

42,6

|

53,2

|

65,8

|

60,3

|

77,2

|

90,8

|

82,5

|

87,4

|

|

Production

(1 000 t)

|

8 209

|

9 323

|

12 448

|

9 382

|

12 587

|

16 018

|

13 688

|

13 737

|

La vigne occupe moins de 3 % de la SAU. Depuis 2000, les surfaces cultivées ont globalement diminué de 11 %, mais de façon variable selon les régions. Le recul est très marqué en Rhône-Provence, notamment en Languedoc Roussillon (-21,3 %) quand les surfaces en Charente Cognac restent stables et une extension est observée en Alsace et Champagne (source Agreste).

Utilisation des pesticides en France et comparaison avec différents pays

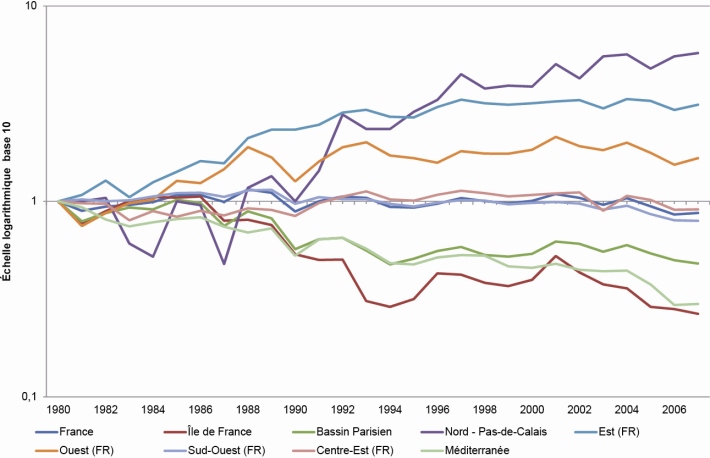

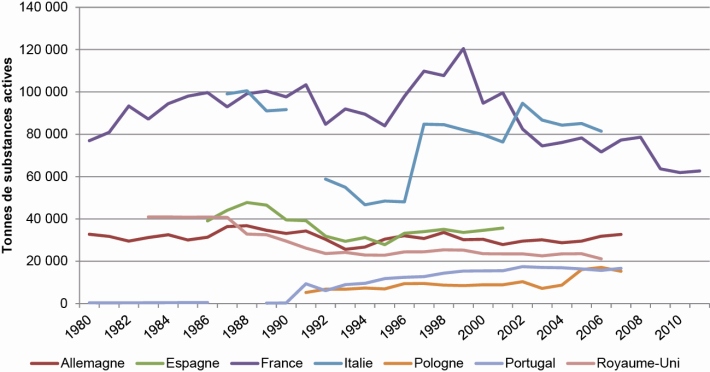

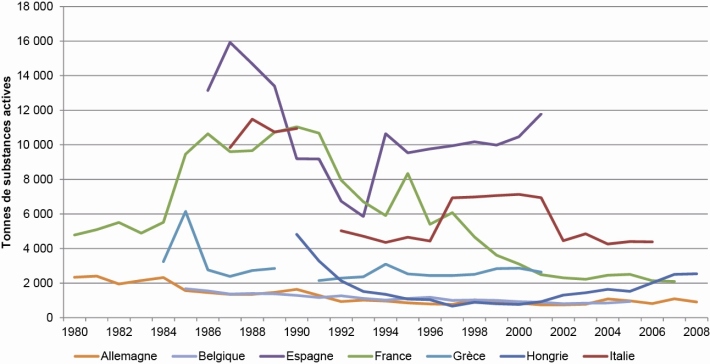

Il existe peu de données sur l’utilisation des pesticides agricoles en France. Des informations concernant les ventes sont disponibles auprès des principaux producteurs de pesticides regroupés au sein de l’Union des industries de la protection des plantes (UIPP). Celles-ci peuvent être retrouvées pour certaines années au niveau d’Eurostat, le service des données statistiques de la commission européenne

15

. Parfois parcellaires, elles permettent de retracer l’évolution des ventes de pesticides de 1980 à 2007 pour la France et certains pays européens (figure 1.4

).

Au cours des 3 dernières décennies, entre 80 000 et 100 000 tonnes de substances actives ont été vendues en France chaque année avec un pic de consommation à la fin des années 1990 (maximum en 1999 avec plus de 120 000 tonnes vendues). Les ventes diminuent ensuite et se situent en 2011 aux alentours de 63 000 tonnes de substances actives. Au niveau européen, la France et l’Italie se situent en tête des ventes de pesticides (tonnes d’ingrédients actifs). La France est le premier marché européen en valeurs avec 1,8 milliards d’euros pour la campagne 2009-2010 (UIPP), l’Allemagne étant en seconde position.

Allemagne : incluant l’ancienne RDA à partir de 1991

Au niveau de l’OCDE, les États-Unis sont le premier pays consommateur de pesticides avec une moyenne de 313 000 tonnes de matières actives entre 2001 et 2003

16(tableau 1.X

).

Sources : OCDE (2008), La performance environnementale de l’agriculture dans les pays de l’OCDE depuis 1990, Paris, France,

www.oecd.org/tad/env/indicateurs [consulté en 2012]

Ramené à la SAU (incluant les prairies temporaires et naturelles), la France est le 5e pays européen derrière l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et la Belgique pour la densité moyenne d’usage sur la période 2001-2003.

Tableau 1.X Utilisation de pesticides dans l’agriculture des pays de l’OCDE pour les périodes 1990-1992 et 2001-2003 (Source : OCDE, 2008

) et comparaison avec la surface agricole utile (source FAO)

) et comparaison avec la surface agricole utile (source FAO)

| |

Période 1990-1992a

|

Période 2001-2003

|

Évolution du tonnage

|

| |

Utilisationb c moyenne annuelle de pesticides

|

Surface agricole utile en 1991

|

Densité moyenne d’usage

|

Utilisationb c moyenne annuelle de pesticides

|

Surface agricole utile en 2002

|

Densité moyenne d’usaged

|

Tonnage

|

Densité

|

| |

(tonnes

de SA)

|

(1 000 ha)

|

(kg de

SA/ha)

|

(tonnes

de SA)

|

(1 000 ha)

|

(kg de

SA/ha)

|

(%)

|

(%)

|

|

OCDEe

|

867 588

|

-

|

-

|

820 826

|

-

|

-

|

-5

|

-

|

|

UE15f

|

339 515

|

191 488

|

1,77

|

327 372

|

195 001

|

1,68

|

-4

|

-5,3

|

|

États-Unis

|

325 226

|

426 948

|

0,76

|

313 281

|

413 064

|

0,76

|

-4

|

-0,4

|

|

France

|

95 281

|

30 426

|

3,13

|

85 531

|

29 555

|

2,89

|

-10

|

-7,6

|

|

Japon

|

89 112

|

5 654

|

15,76

|

65 211

|

4 763

|

13,69

|

-27

|

-13,1

|

|

Italie

|

79 844

|

16 054

|

4,97

|

85 920

|

15 273

|

5,63

|

8

|

13,1

|

|

Espagne

|

36 849

|

30 371

|

1,21

|

40 783

|

29 419

|

1,39

|

11

|

14,3

|

|

Royaume-Uni

|

34 060

|

18 143

|

1,88

|

32 064

|

16 976

|

1,89

|

-6

|

0,6

|

|

Allemagne

|

32 629

|

17 136

|

1,90

|

28 982

|

16 967

|

1,71

|

-11

|

-10,3

|

|

Mexique

|

31 551

|

104 500

|

0,30

|

38 621

|

104 900

|

0,37

|

22

|

21,9

|

|

Corée

|

28 097

|

2 530

|

11,11

|

25 821

|

2 950

|

8,75

|

-8

|

-21,2

|

|

Hongrie

|

18 554

|

6 460

|

2,87

|

7 394

|

5 849

|

1,26

|

-60

|

-56,0

|

|

Pays-Bas

|

17 744

|

1 991

|

8,91

|

8 461

|

1 949

|

4,34

|

-52

|

-51,3

|

|

Portugal

|

13 200

|

3 920

|

3,37

|

16 661

|

3 846

|

4,33

|

26

|

28,6

|

|

Turquie

|

11 967

|

40 067

|

0,30

|

19 128

|

41 196

|

0,46

|

60

|

55,5

|

|

Grèce

|

8 337

|

9 164

|

0,91

|

11 605

|

8 446

|

1,37

|

39

|

51,0

|

|

Belgique

|

6 750

|

|

-

|

5 467

|

1 391

|

3,93

|

-19

|

-

|

|

République tchèque

|

6 699

|

|

-

|

4 462

|

4 272

|

1,04

|

-33

|

-

|

|

Pologne

|

6 507

|

18 753

|

0,35

|

9 882

|

16 899

|

0,58

|

52

|

68,5

|

|

Danemark

|

4 948

|

2 770

|

1,79

|

3 131

|

2 665

|

1,17

|

-37

|

-34,2

|

|

Autriche

|

4 206

|

3 519

|

1,20

|

3 199

|

3 374

|

0,95

|

-24

|

-20,7

|

|

République slovaque

|

3 694

|

|

-

|

3 673

|

2 237

|

1,64

|

-1

|

-

|

|

Nouvelle-Zélande

|

3 635

|

16 119

|

0,23

|

3 785

|

12 099

|

0,31

|

4

|

38,7

|

|

Suisse

|

2 120

|

1 583

|

1,34

|

1 521

|

1 525

|

1,00

|

-28

|

-25,5

|

|

Irlande

|

2 043

|

4 442

|

0,46

|

2 154

|

4 373

|

0,49

|

5

|

7,1

|

|

Suède

|

1 897

|

3 358

|

0,56

|

1 844

|

3 170

|

0,58

|

-3

|

3,0

|

|

Finlande

|

1 727

|

2 425

|

0,71

|

1 570

|

2 236

|

0,70

|

-9

|

-1,4

|

|

Norvège

|

912

|

1 010

|

0,90

|

676

|

1 046

|

0,65

|

-26

|

-28,4

|

Note : Il faut être prudent lorsque l’on compare les tendances entre les pays car les définitions relatives aux données, les champs couverts et les périodes peuvent varier d’un pays à l’autre. Les pays suivants ne sont pas représentés dans le tableau : Australie, Canada, Islande (séries temporelles incomplètes) et le Luxembourg est inclus dans la Belgique.

a Les données de la moyenne 1990-92 correspondent à : Grèce et République slovaque : moyenne 1991-93, Mexique, Nouvelle-Zélande et Turquie : moyenne 1993-95, Italie : moyenne 1995-97, Portugal : moyenne 1996-98.

b Pour tous les pays, les données correspondent aux ventes de pesticides sauf pour les pays suivants : Corée et Mexique (données sur la production nationale).

c L’utilisation de pesticides couvre les usages agricoles et non-agricoles (par ex. sylviculture, jardins), sauf pour les pays suivants qui ne comprennent que l’agriculture : Belgique, Danemark et Suède.

d La densité moyenne d’usage est le rapport entre l’utilisation moyenne annuelle de pesticides et la surface agricole utile. La SAU comprend notamment les prairies permanentes et temporaires dont la proportion est variable selon les pays.

e Le total OCDE comprend des valeurs estimées par le Secrétariat de l’OCDE pour les pays et les années suivants 1990 pour la Grèce et la République slovaque ; 1990-92 pour le Mexique, la Nouvelle-Zélande et la Turquie ; 2002 et 2003 pour les États-Unis, l’Irlande et la Turquie ; 2003 pour l’Allemagne, l’Espagne, le Mexique et la Pologne.

f L’UE15 comprend la valeur moyenne 1996-98 pour le Portugal et des valeurs estimées par le Secrétariat de l’OCDE pour les pays et les années suivants : Irlande : 2002 et 2003 ; Grèce : 1991-93 ; Allemagne, Espagne et Italie : 2003.

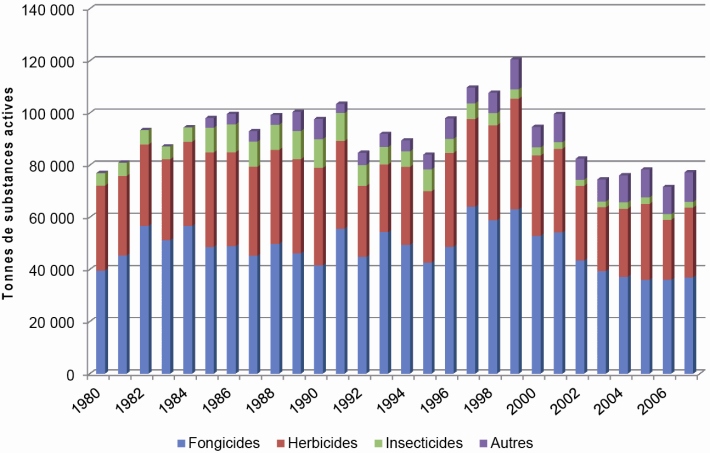

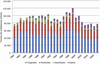

En France, les tonnages de pesticides vendus sont représentés pour plus de la moitié par des fongicides (figure 1.5

) sur la période 1980-2007 (de 42 % au minimum en 1990 à 61 % au maximum en 1982).

L’utilisation importante de fongicides minéraux (à base de soufre et de cuivre) à des doses pouvant atteindre plusieurs kilogrammes par hectare de culture (sur la vigne notamment) explique en grande partie le fort tonnage de fongicides. Ainsi de de 1998 à 2007 (Source : UIPP), environ 20 000 tonnes de cuivre et de soufre ont été utilisées annuellement, soit la moitié des tonnages totaux en fongicides et un quart à un tiers des pesticides totaux sur la période 1998-2008 (Source : UIPP). La décroissance du tonnage de ces substances inorganiques a été un peu plus marquée que celle des autres pesticides depuis 2003 et s’établit en 2011 à 13 900 tonnes soit un cinquième du tonnage total de pesticides.

Les cultures françaises dans leur ensemble sont de fortes consommatrices de fongicides : notamment les cultures pérennes (dont la vigne), mais aussi les céréales à fort rendement (blé tendre principalement) qui, bien qu’utilisant des fongicides en moindre intensité, occupent une grande partie du territoire. L’Italie est aussi une grande consommatrice de fongicides (figure 1.6

). Cette utilisation importante de fongicides diffère des pratiques agricoles d’autres pays comme celles des États-Unis qui ont des rendements en blé tendre plus faibles et nécessitent moins de traitements en fongicides.

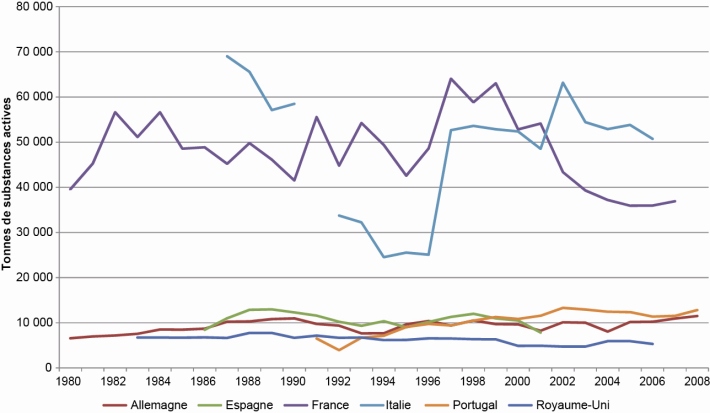

Après les fongicides, les herbicides représentent le deuxième poste en tonnages vendus en France : ils occupent le 1

er rang en Europe devant l’Allemagne (respectivement 27 000 et 17 000 tonnes d’herbicides en 2007). Aux États-Unis, les herbicides sont les pesticides les plus utilisés (en moyenne 200 000 tonnes d’herbicides dans les années 1990 soit environ les 2/3 de la consommation totale, Source : FAO) (figure 1.7

).

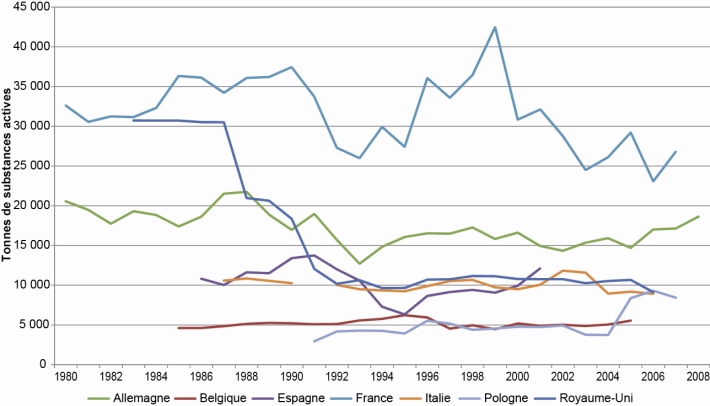

La consommation d’insecticides a fortement diminué au cours des 20 dernières années en France. Après un maximum dépassant 11 000 tonnes en 1990, les quantités vendues se situent en dessous de 3 000 tonnes (soit une baisse de l’ordre de 70 %) dès les années 2000 (figure 1.8

). Cette baisse importante peut être expliquée par plusieurs aspects comme la mise sur le marché de substances actives utilisées à des doses plus faibles. C’est le cas, par exemple, des pyréthrinoïdes de synthèse dont la dose à l’hectare peut être de quelques grammes (la Bétacyfluthrine est homologuée à 7,5 g/ha pour lutter contre les altises de la vigne, Acta 2012

). Parallèlement, certaines substances ont été interdites comme de nombreux organochlorés utilisés à une plus forte dose : le lindane était homologué à 495 g/ha contre le charançon des siliques sur le colza, ou, en traitement de sol, à 1 530 g/ha contre les vers blancs (Acta, 1988

).

L’ensemble de ces données montre que la France est l’un des principaux utilisateurs de pesticides en Europe. La présence d’une forte activité agricole (1

re SAU européenne) explique en grande partie cette position. Mais ces chiffres globaux ne reflètent pas l’intensité de l’utilisation. Cette intensité est fortement dépendante du type de culture. Ainsi en 2000, la vigne, qui ne représente qu’environ 3 % de la SAU totale, consomme 20 % des pesticides utilisés en France (Inra et Cemagref, 2005

) et quatre cultures (céréales à paille, maïs, colza et vigne) utilisent près de 80 % des quantités de pesticides pour moins de 40 % de la SAU (tableau 1.XI

).

Tableau 1.XI Occupation du territoire et consommation de pesticides pour quelques cultures en 2000 (SCEES, UIPP, Inra et Cemagref, 2005 )

)

|

Cultures

|

% de la SAU française

|

% de la consommation totale de pesticides

|

% selon les types

de pesticides

|

|

Céréales à paille

|

24

|

40

|

fongicides 60

herbicides 35

|

|

Maïs

|

7

|

10

|

herbicides 75

|

|

Colza

|

4

|

9

| |

|

Vigne

|

3

|

20

|

fongicides 80

|

|

Ensemble

|

38

|

79

| |

Du point de vue des coûts des traitements, en 2006, la vigne représente 14,4 % des dépenses (et 3,3 % de la SAU) et les pommes 2,8 % pour 0,2 % de la SAU (Butault et coll., 2009

) (tableau 1.XII

).

Tableau 1.XII Dépenses en pesticides selon les productions en 2006 (Source : Inra)

| |

SAU 103 ha

|

%

|

Pesticides

euro/ha

|

%

SAU

|

%

SAU sans horticulture

|

|

Grandes culturesa

|

11 609

|

45,7

|

134

|

67,4

|

70,7

|

|

Vigne

|

841

|

3,3

|

394

|

14,4

|

15,1

|

|

Fruits

|

202

|

0,8

|

590

|

5,2

|

5,4

|

|

Dont pommes

|

52

|

0,2

|

1 267

|

2,8

|

3,0

|

|

Grandes Cultures, vigne et fruit

|

12 652

|

49,8

|

159

|

87,0

|

91,2

|

|

Fourragesb

|

11 441

|

45,0

|

17

|

8,4

|

8,8

|

|

Dont fourrages cultivés

|

1 533

|

6,0

|

66

|

4,4

|

4,6

|

|

Dont prairieb

|

9 908

|

39,0

|

9

|

3,9

|

4,1

|

|

Total hors horticulture

|

24 093

|

94,8

|

91

|

95,3

|

100

|

|

Légume et horticulture

|

205

|

0,8

|

527

|

4,7

| |

|

Dont légumes plein champ

|

157

|

0,6

|

362

|

2,5

| |

|

Jachère

|

1 122

|

4,4

| | | |

|

SAU

|

25 420

|

100

|

91

|

100

| |

a Avec fourrages artificiels, hors légumes plein champ ; b Hors parcours, hors fourrages artificiels

En 1998, l’arboriculture fruitière (1 % de la SAU) représentait en valeur 4 % du marché national des fongicides, et 21 % du marché des insecticides (Inra et Cemagref, 2005

).

Le Ministère de l’agriculture réalise des enquêtes sur les pratiques culturales qui sont diffusées par le service statistique Agreste. Des données concernant le nombre de traitements par les pesticides sur certaines cultures et quelques informations sur les substances actives utilisées sont disponibles mais seulement pour trois années (1994, 2001 et 2006), et à l’échelle des régions.

À titre d’exemple, l’enquête de 2006 sur la vigne identifie les 20 principales substances actives utilisées dans les régions enquêtées (15 fongicides, 3 herbicides, et 2 insecticides-acaricides) (tableau 1.XIII

). Une nouvelle enquête a été réalisée pour l’année 2010 et le plan national d’action Écophyto 2018, adopté en 2009, prévoit la réalisation plus fréquente d’enquêtes sur les pratiques phytosanitaires afin de mieux appréhender les utilisations des produits en fonction des cultures. Les données complètes ne sont mises à disposition que sur demande motivée.

Tableau 1.XIII Principales substances actives utilisées en viticulture en 2006 (en % des surfaces traitées) (Source : Agreste)

|

Substance active

|

Action

|

% de surfaces traitées

|

|

Glyphosate (sel d’isopropylamine)

|

Herbicide

|

70

|

|

Folpel

|

Fongicide

|

68

|

|

Soufre micronisé

|

Fongicide

|

56

|

|

Phosétyl-aluminium

|

Fongicide

|

53

|

|

Mancozèbe

|

Fongicide

|

51

|

|

Cymoxanil

|

Fongicide

|

43

|

|

Tébuconazole

|

Fongicide

|

37

|

|

Métirame-zinc

|

Fongicide

|

36

|

|

Cuivre du sulfate

|

Fongicide

|

35

|

|

Chlorpyrifos-éthyl

|

Insecticide, acaricide

|

27

|

|

Cuivre de l’hydroxyde de cuivre

|

Fongicide

|

27

|

|

Dinocap

|

Fongicide

|

26

|

|

Diméthomorphe

|

Fongicide

|

25

|

|

Flufénoxuron

|

Insecticide, acaricide

|

25

|

|

Myclobutanil

|

Fongicide

|

24

|

|

Spiroxamine

|

Fongicide

|

23

|

|

Cuivre de l’oxychlorure de cuivre

|

Fongicide

|

22

|

|

Diuron

|

Herbicide

|

21

|

|

Quinoxyfène

|

Fongicide

|

20

|

|

Aminotriazole

|

Herbicide

|

20

|

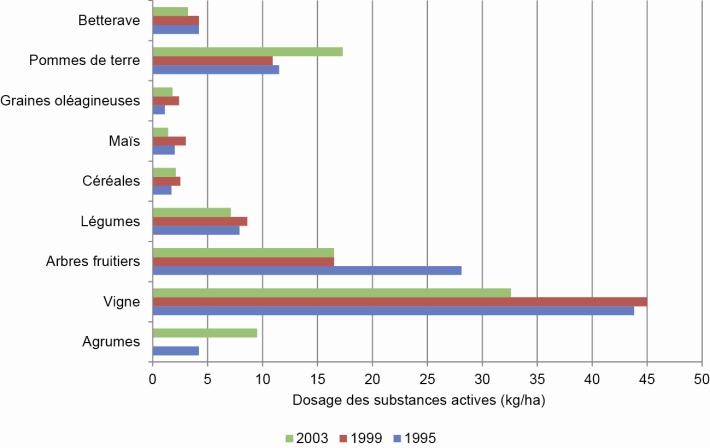

Eurostat fournit également quelques données complémentaires françaises et européennes comme les quantités totales de pesticides utilisées par culture ainsi que les doses globales épandues par hectare annuellement. Ces données sont issues de l’

EuropeanCrop Protection Association (ECPA) qui représente l’industrie de la protection des cultures au niveau européen. Ce sont les plus détaillées au niveau européen. Les États membres ont été consultés avant la publication des données. Ces informations montrent, par exemple, que les quantités de pesticides utilisées varient sur la période 1995-2003 entre 30 et 40 kg de substances actives par hectare pour la viticulture, entre 11 et 17 kg/ha pour la culture de la pomme de terre et entre 1,7 et 2,5 kg/ha pour les céréales (figure 1.9

). Le détail des usages de pesticides en France entre 1992 et 2003 est disponible dans le rapport publié par Eurostat (Eurostat, 2007

).

L’Anses (regroupant l’ex Afssa et Afsset) a obtenu auprès de l’UIPP certaines données d’utilisation des pesticides en France entre 2001 et 2005. À ce titre, les ventes des 22 pesticides les plus utilisés sont connues (sans possibilité de ventiler ces informations selon les cultures). Le soufre qui s’utilise en fortes quantités sur les cultures (principalement sur la vigne mais aussi sur les arbres fruitiers) est le premier d’entre eux. Une baisse importante des quantités commercialisées est observée puisque celles-ci passent de plus de 25 000 tonnes en 2001 à près de 15 000 tonnes en 2005. Le glyphosate est le deuxième pesticide le plus commercialisé (environ 8 000 tonnes en 2005). Il s’agit d’un herbicide non sélectif dont l’usage est courant et intense sur de nombreuses cultures agricoles. Arrivent ensuite le mancozèbe, le chloméquat, l’isoproturon, le folpel, le fosétyl-Al… (Afsset, 2010

).

En conclusion, le mot pesticide regroupe un grand nombre de substances actives ou produits qui font l’objet de plusieurs réglementations spécifiques. Outre les produits phytopharmaceutiques, qui représentent la plus grande part de produits utilisés en agriculture, certains biocides, médicaments vétérinaires ou médicaments à usage humain sont considérés comme des pesticides. Les pesticides représentent un groupe de substances d’une très grande diversité de matières actives dont la nature chimique et les mécanismes d’action sont très variés. Leur formulation, ou encore leur devenir après utilisation ou épandage ont une incidence directe sur les modalités d’expositions. Par ailleurs, leur utilisation est en perpétuelle évolution depuis les années 1950, que ce soit d’un point de vue qualitatif ou quantitatif, en lien avec l’évolution des connaissances dans le domaine de l’agronomie et de la chimie. Mais peu de données sont disponibles en France sur l’évolution temporelle et la distribution spatiale des utilisations des pesticides, que ce soit dans le domaine agricole ou non agricole (par exemple, entretien des parcs, jardins, voiries…) : pas d’archivage systématique des utilisations, pas d’enquêtes régulières à grande échelle… Ce manque d’information est une difficulté majeure pour les études épidémiologiques analysant les effets des pesticides sur la santé.

Bibliographie

[1]ACTA.Index des produits phytosanitaires 1988. 1987;

491 pp.

[2]ACTA.Index des produits phytosanitaires 2012. 2012;

844 pp.

[3]AFSSET.Exposition de la population générale aux résidus de pesticides en France. Synthèse des données d’utilisation, de contamination des milieux et d’imprégnation de la population. Plan d’action ORP 2006-2008. Afsset. 2010;

354 pp.

[4] BUTAULT JP, DELAME N, JACQUET F, RIO P, ZARDET G et coll.. Ecophyto R et D, Vers des systèmes de culture économes en produits phytosanitaires. Analyse ex-ante de scénarios de rupture dans l’utilisation des pesticides. Volet 1.Tome VI.

Inra;

2009.

[5] CALVET R. Les pesticides dans le sol : conséquences agronomiques et environnementales.

Référence scientifique. Editions France Agricole;

2005;

641 pp.

[6]EUROSTAT. The use of plant protection products in the European Union.

Data 1992-2003. 2007;

222 pp.

[7]FAO.Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides. 2002;

[8]INRA.CEMAGREF. Pesticides, agricultures, environnement. Réduire l’utilisation des pesticides et en limiter les impacts environnementaux.

Expertise scientifique collective. éditions Inra-Cemagref;

2005;

[9]IPCS (INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY). DDT and its derivatives-Environmental Aspects. Environmental Health Criteria 83..

Geneva:WHO;

1989.

[10] OCDE .La performance environnementale de l’agriculture dans les pays de l’OCDE depuis 1990, Paris, France, 2008.

[11]OPECST. Rapport sur pesticides et santé.

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Assemblée nationale, Sénat, 2010, 262 p.

→ Aller vers SYNTHESE

), qui est le document mondial d’orientation concernant la gestion des pesticides1

, définit le terme « pesticide » comme : « toute substance ou association de substances qui est destinée à repousser, détruire ou combattre les ravageurs (y compris les vecteurs de maladies humaines ou animales) et les espèces indésirables de plantes ou d’animaux causant des dommages ou se montrant autrement nuisibles durant la production, la transformation, le stockage, le transport ou la commercialisation des denrées alimentaires, des produits agricoles, du bois et des produits ligneux, ou des aliments pour animaux, ou qui peut être administrée aux animaux pour combattre les insectes, les arachnides et les autres endo- ou ecto-parasites. Le terme inclut les substances destinées à être utilisées comme régulateur de croissance des plantes, comme défoliant, comme agent de dessiccation, comme agent d’éclaircissage des fruits ou pour empêcher la chute prématurée de ceux-ci, ainsi que les substances appliquées sur les cultures, avant ou après la récolte, pour protéger les produits contre la détérioration durant l’entreposage et le transport ».

), qui est le document mondial d’orientation concernant la gestion des pesticides1

, définit le terme « pesticide » comme : « toute substance ou association de substances qui est destinée à repousser, détruire ou combattre les ravageurs (y compris les vecteurs de maladies humaines ou animales) et les espèces indésirables de plantes ou d’animaux causant des dommages ou se montrant autrement nuisibles durant la production, la transformation, le stockage, le transport ou la commercialisation des denrées alimentaires, des produits agricoles, du bois et des produits ligneux, ou des aliments pour animaux, ou qui peut être administrée aux animaux pour combattre les insectes, les arachnides et les autres endo- ou ecto-parasites. Le terme inclut les substances destinées à être utilisées comme régulateur de croissance des plantes, comme défoliant, comme agent de dessiccation, comme agent d’éclaircissage des fruits ou pour empêcher la chute prématurée de ceux-ci, ainsi que les substances appliquées sur les cultures, avant ou après la récolte, pour protéger les produits contre la détérioration durant l’entreposage et le transport ». ).

). ).

). ).

). ) et 19 (tableau 1.V

) et 19 (tableau 1.V ).

). )

) )

) ) : 21 produits ont été identifiés en 2010. Ils sont considérés comme des pesticides. Les substances actives sont en grande majorité des pyréthrinoïdes (tableau 1.VI

) : 21 produits ont été identifiés en 2010. Ils sont considérés comme des pesticides. Les substances actives sont en grande majorité des pyréthrinoïdes (tableau 1.VI ). On relève également d’autres substances organiques (crotamiton, disulfirame, warfarine, griséofulvine) et inorganiques (trioxyde d’arsenic, soufre, zinc, cuivre, acide borique).

). On relève également d’autres substances organiques (crotamiton, disulfirame, warfarine, griséofulvine) et inorganiques (trioxyde d’arsenic, soufre, zinc, cuivre, acide borique). )

) ). La grande majorité des pesticides utilisés sont des produits phytopharmaceutiques, notamment en milieu agricole. Les pesticides regroupent un grand nombre de substances très hétérogènes, qu’il s’agisse de leur cible, de leur mode d’action, de leur classement chimique, de la présentation du produit final ou bien encore de leur devenir après épandage. Ces caractéristiques peuvent influencer les modalités d’exposition des utilisateurs professionnels et de la population générale et leurs éventuels effets sur la santé.

). La grande majorité des pesticides utilisés sont des produits phytopharmaceutiques, notamment en milieu agricole. Les pesticides regroupent un grand nombre de substances très hétérogènes, qu’il s’agisse de leur cible, de leur mode d’action, de leur classement chimique, de la présentation du produit final ou bien encore de leur devenir après épandage. Ces caractéristiques peuvent influencer les modalités d’exposition des utilisateurs professionnels et de la population générale et leurs éventuels effets sur la santé. ). Il en découle que certaines familles chimiques de pesticides peuvent contenir des substances ayant des cibles différentes : par exemple, les carbamates peuvent être insecticides, herbicides ou fongicides (tableau 1.VII

). Il en découle que certaines familles chimiques de pesticides peuvent contenir des substances ayant des cibles différentes : par exemple, les carbamates peuvent être insecticides, herbicides ou fongicides (tableau 1.VII ). De plus, il peut exister une certaine variabilité dans le choix de la classification d’une substance. Ainsi, le glyphosate peut être classé dans la famille des herbicides organophosphorés, des acides-aminés, ou des amino-phosphonates. De même, le ditalimphos peut être classé dans la famille des fongicides organophosphorés, des phtalimides ou des dicarboximides.

). De plus, il peut exister une certaine variabilité dans le choix de la classification d’une substance. Ainsi, le glyphosate peut être classé dans la famille des herbicides organophosphorés, des acides-aminés, ou des amino-phosphonates. De même, le ditalimphos peut être classé dans la famille des fongicides organophosphorés, des phtalimides ou des dicarboximides. ). La dégradation biotique et/ou abiotique des différentes substances est très variable. Elle dépend de leur structure chimique, mais également des conditions environnementales, géochimiques et climatiques. Il est à noter que certaines substances sont dégradées en métabolites qui deviennent l’actif principal dont les propriétés pesticides sont recherchées. Certaines substances ont une durée de vie très courte (de l’ordre de quelques heures), quand d’autres ont une durée de vie beaucoup plus longue (Anses, Base Agritox11

) : le glyphosate, par exemple, a une vitesse de dégradation au champ de 1 à 130 jours (DT5012

) selon les sols, alors que le diquat a une vitesse de dégradation au champ comprise entre 1,2 et 20 ans (DT50). Un grand nombre d’organochlorés comme le DDT (exemple particulièrement bien étudié) se caractérise par une rétention de plusieurs années dans les sols (5 à 8 années) et les sédiments, et par une forte accumulation dans la chaîne trophique (alimentaire) (IPCS, 1989

). La dégradation biotique et/ou abiotique des différentes substances est très variable. Elle dépend de leur structure chimique, mais également des conditions environnementales, géochimiques et climatiques. Il est à noter que certaines substances sont dégradées en métabolites qui deviennent l’actif principal dont les propriétés pesticides sont recherchées. Certaines substances ont une durée de vie très courte (de l’ordre de quelques heures), quand d’autres ont une durée de vie beaucoup plus longue (Anses, Base Agritox11

) : le glyphosate, par exemple, a une vitesse de dégradation au champ de 1 à 130 jours (DT5012

) selon les sols, alors que le diquat a une vitesse de dégradation au champ comprise entre 1,2 et 20 ans (DT50). Un grand nombre d’organochlorés comme le DDT (exemple particulièrement bien étudié) se caractérise par une rétention de plusieurs années dans les sols (5 à 8 années) et les sédiments, et par une forte accumulation dans la chaîne trophique (alimentaire) (IPCS, 1989 ). Ces substances peuvent être drainées dans les sols, contaminer l’eau, le sol et polluer l’air environnant. La persistance de ces produits plusieurs jours après le traitement, peut conduire à des expositions lors de travaux qui nécessitent une intervention sur les cultures traitées (« tâches de ré-entrée ») dans ces champs mais également lors du contact avec des surfaces contaminées sur l’exploitation (locaux, matériels…).

). Ces substances peuvent être drainées dans les sols, contaminer l’eau, le sol et polluer l’air environnant. La persistance de ces produits plusieurs jours après le traitement, peut conduire à des expositions lors de travaux qui nécessitent une intervention sur les cultures traitées (« tâches de ré-entrée ») dans ces champs mais également lors du contact avec des surfaces contaminées sur l’exploitation (locaux, matériels…). ). Les terres arables représentent 18 millions d’hectares (62 % de la SAU), les prairies, 10 millions d’hectares (34 % de la SAU), la vigne et autres cultures permanentes 1 million d’hectares (4 % de la SAU), la vigne représentant moins de 3 % de la SAU.

). Les terres arables représentent 18 millions d’hectares (62 % de la SAU), les prairies, 10 millions d’hectares (34 % de la SAU), la vigne et autres cultures permanentes 1 million d’hectares (4 % de la SAU), la vigne représentant moins de 3 % de la SAU. ).

).

).

). ). Cette évolution est due à l’amélioration des variétés de blé plus productives mais aussi à l’intensification de l’agriculture française : mécanisation des exploitations, engrais, développement des traitements pesticides par la mise à disposition constante de nouvelles molécules… Les rendements en maïs ont augmenté de 60 % entre 1980 et 2010 (tableau 1.IX

). Cette évolution est due à l’amélioration des variétés de blé plus productives mais aussi à l’intensification de l’agriculture française : mécanisation des exploitations, engrais, développement des traitements pesticides par la mise à disposition constante de nouvelles molécules… Les rendements en maïs ont augmenté de 60 % entre 1980 et 2010 (tableau 1.IX ), ceux de la betterave sucrière ont plus que doublé entre 1975 et 2007. Cette augmentation est aussi sensible pour d’autres cultures agricoles : pomme de terre, tournesol, oléagineux…

), ceux de la betterave sucrière ont plus que doublé entre 1975 et 2007. Cette augmentation est aussi sensible pour d’autres cultures agricoles : pomme de terre, tournesol, oléagineux…

).

).

).

).

) et comparaison avec la surface agricole utile (source FAO)

) et comparaison avec la surface agricole utile (source FAO) ) sur la période 1980-2007 (de 42 % au minimum en 1990 à 61 % au maximum en 1982).

) sur la période 1980-2007 (de 42 % au minimum en 1990 à 61 % au maximum en 1982).

). Cette utilisation importante de fongicides diffère des pratiques agricoles d’autres pays comme celles des États-Unis qui ont des rendements en blé tendre plus faibles et nécessitent moins de traitements en fongicides.

). Cette utilisation importante de fongicides diffère des pratiques agricoles d’autres pays comme celles des États-Unis qui ont des rendements en blé tendre plus faibles et nécessitent moins de traitements en fongicides. ).

). ). Cette baisse importante peut être expliquée par plusieurs aspects comme la mise sur le marché de substances actives utilisées à des doses plus faibles. C’est le cas, par exemple, des pyréthrinoïdes de synthèse dont la dose à l’hectare peut être de quelques grammes (la Bétacyfluthrine est homologuée à 7,5 g/ha pour lutter contre les altises de la vigne, Acta 2012

). Cette baisse importante peut être expliquée par plusieurs aspects comme la mise sur le marché de substances actives utilisées à des doses plus faibles. C’est le cas, par exemple, des pyréthrinoïdes de synthèse dont la dose à l’hectare peut être de quelques grammes (la Bétacyfluthrine est homologuée à 7,5 g/ha pour lutter contre les altises de la vigne, Acta 2012 ). Parallèlement, certaines substances ont été interdites comme de nombreux organochlorés utilisés à une plus forte dose : le lindane était homologué à 495 g/ha contre le charançon des siliques sur le colza, ou, en traitement de sol, à 1 530 g/ha contre les vers blancs (Acta, 1988

). Parallèlement, certaines substances ont été interdites comme de nombreux organochlorés utilisés à une plus forte dose : le lindane était homologué à 495 g/ha contre le charançon des siliques sur le colza, ou, en traitement de sol, à 1 530 g/ha contre les vers blancs (Acta, 1988 ).

). ) et quatre cultures (céréales à paille, maïs, colza et vigne) utilisent près de 80 % des quantités de pesticides pour moins de 40 % de la SAU (tableau 1.XI

) et quatre cultures (céréales à paille, maïs, colza et vigne) utilisent près de 80 % des quantités de pesticides pour moins de 40 % de la SAU (tableau 1.XI ).

). )

) ) (tableau 1.XII

) (tableau 1.XII ).

). ).

). ). Une nouvelle enquête a été réalisée pour l’année 2010 et le plan national d’action Écophyto 2018, adopté en 2009, prévoit la réalisation plus fréquente d’enquêtes sur les pratiques phytosanitaires afin de mieux appréhender les utilisations des produits en fonction des cultures. Les données complètes ne sont mises à disposition que sur demande motivée.

). Une nouvelle enquête a été réalisée pour l’année 2010 et le plan national d’action Écophyto 2018, adopté en 2009, prévoit la réalisation plus fréquente d’enquêtes sur les pratiques phytosanitaires afin de mieux appréhender les utilisations des produits en fonction des cultures. Les données complètes ne sont mises à disposition que sur demande motivée. ). Le détail des usages de pesticides en France entre 1992 et 2003 est disponible dans le rapport publié par Eurostat (Eurostat, 2007

). Le détail des usages de pesticides en France entre 1992 et 2003 est disponible dans le rapport publié par Eurostat (Eurostat, 2007 ).

).

).

).