| |

| Med Sci (Paris). 2002 May; 18(5): 625–632. Published online 2002 May 15. doi: 10.1051/medsci/2002185625.Les fondations indestructibles : la santé publique en France et la Fondation Rockefeller Lion Murard and Patrick Zylberman* CERMES, Site Cnrs, 7, rue Guy Moquet, 94801 Villejuif Cedex, France |

Ceci n’est pas une impertinente importation de connaissances scientifiques au pays de Pasteur, prévenait en 1919 George Vincent, président de la Fondation Rockefeller, mais plutôt une démonstration de méthode et de travail d’équipe organisé ». On ne séparera pas cette remarque de l’avis exprimé par la Croix-Rouge américaine qui, sur le point de créer à Paris un « Bureau de la tuberculose » en accord avec les autorités françaises, avait réuni à Washington deux ans plus tôt les Drs Welch (pathologie, Johns Hopkins, USA), Rosenau (santé publique, Harvard, USA), Biggs (services d’hygiène de l’État de New York, USA), Chapin (services d’hygiène de Providence, Rhode Island, USA) aux côtés de W. Rose (Fondation Rockefeller, USA) : « Quels que soient les mérites exceptionnels de bien des travaux scientifiques français, la signification de la santé publique n’a pas été perçue…» Comme en écho, la Revue d’hygiène concèdera deux ans plus tard : « La guerre et les Américains ont fait entrer la lutte contre la tuberculose dans la pratique […]. L’hygiène a cessé d’être une préoccupation spéculative ». |

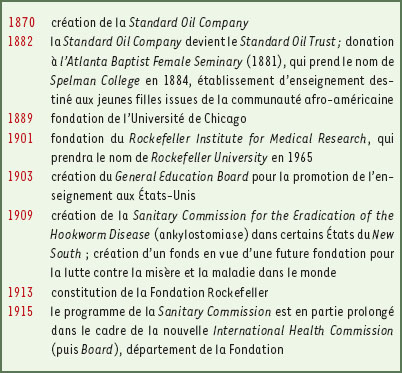

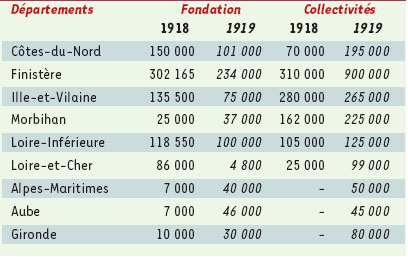

En marge de la guerre : la formidable expansion de la philanthropie américaine Avant même la Fondation Rockefeller, la Croix-Rouge américaine se place aux avant-postes des secours humanitaires en Europe et en France pendant la Première Guerre mondiale. Conformément à sa tradition de neutralité, elle apporte d’abord son aide à tous les belligérants. Entre août 1914 et mars 1917, 341 cargos sont ainsi expédiés en Europe, d’une valeur dépassant 1,5 million de dollars. Peu de choses, pourtant, la préparait à diriger des telles opérations. L’entrée en guerre des États-Unis en avril 1917 marque un saut qualitatif. Sous la férule de Henry P. Davison (de la Pierpont Morgan), président de son Comité de guerre, elle multiplie par cent le nombre de ses adhérents (ils seront près de 25 millions à la fin de la guerre) et par deux cents le montant de ses actifs. Corrélativement, elle dépouille tout vernis de neutralité pour prendre part à l’effort de guerre américain. D’autres organisations se consacrent à soulager les misères de l’Europe en guerre : les Filles de la Révolution américaine, l’Église de la science chrétienne, l’Armée du salut, etc. Myron Herrick, l’ambassadeur des États-Unis à Paris, crée en novembre 1914 un Office central des secours pour la France et les Alliés dont les comités travailleront en coopération avec les pouvoirs publics aux échelons nationaux et territoriaux, une méthode bientôt suivie par la Croix-Rouge et les Rockefeller medicine men. Les American Women’s Hospitals créent en France, en Serbie, en Roumanie et en Russie des dispensaires et des hôpitaux de campagne ; l’American Fund pourvoit à l’équipement de certains hôpitaux militaires français. Mais la philanthropie américaine s’avise bientôt que les populations civiles ne souffrent pas moins du fait de la guerre. En mars 1915, la Fondation Rockefeller s’associe avec la Croix-Rouge américaine en vue de combattre le typhus en Serbie. Conçue en 1905, fondée trois ans plus tard, la Fondation avait été formellement constituée en 1913, après que John D. Rockefeller Jr eut mis sur pied en 1909 une commission sanitaire pour l’éradication de l’ankylostomiase sévissant à l’état endémique dans le sud des États-Unis. Dotée d’un budget de 35 millions de dollars (portés à 180 millions six ans plus tard), la Fondation s’établissait le garant à perpétuité du « bien-être de l’humanité », convaincue que seul un objectif aussi vaste placé sur un terrain - la médecine - ne prêtant guère à controverse pourrait la protéger des critiques populistes qui soulevaient alors l’opinion américaine contre les trusts. Sorte de miroir philanthropique (et évangélique) de la grande entreprise capitaliste, fédération très décentralisée -on a parlé d’une « mosaïque » - de plusieurs organismes de soutien aux études médicales et à la santé publique, la Fondation se voulait une critique en acte de la charité traditionnelle. Rompant avec la sentimentalité et l’absence de méthode, elle entendait « rechercher activement les causes et attaquer le mal à la source ». Soit, dans un premier temps, aider au développement d’écoles de médecine et de santé publique à travers le monde et, dans un second temps, soutenir recherche médicale et médecine sociale. Au reste, les contributions de la Fondation s’étendraient peu à peu à d’autres disciplines : physique, sciences de la vie et sciences sociales. Seule la Première Guerre mondiale la détournera momentanément de ses objectifs vers les secours humanitaires (Encadré 1). ENCADRÉ 1 De la Standard Oil à la Fondation Rockefeller.

Parmi les populations civiles secourues, trois catégories se détachent particulièrement : les orphelins, les réfugiés et les tuberculeux. A partir de l’été 1917, la Croix-Rouge américaine met en place en France vingt-cinq hôpitaux destinés aux victimes civiles de la tuberculose, parallèlement à la campagne de prévention dirigée par la Fondation Rockefeller. |

Le tournant de 1916 : l’humanitaire dans l’effort de guerre allié Jusqu’en 1915, hormis dans les départements occupés, la Fondation n’avait pris aucune part aux opérations d’assistance civile ou militaire en France. L’idée se fait jour durant l’hiver 1915-1916, et ce n’est qu’à la suite des premières études que l’assistance aux populations françaises deviendra une opération de santé publique financée, administrée et supervisée par l’International Health Board (IHB) de la Fondation jusqu’à son achèvement en 1925. Fin mars 1916, par ailleurs, la duchesse de Richelieu prenait contact avec Jerome D. Greene, secrétaire de la Fondation, au nom du Comité central d’assistance aux anciens militaires tuberculeux, nouvellement créé. Renseignements pris, l’initiative de Mme de Richelieu s’avérait tout ce qu’il y a d’officiel. Les Américains de Paris se tournaient eux aussi vers la Fondation. Début mars, l’appel de la romancière Edith Wharton rencontrait d’abord une certaine réticence : la Fondation n’apportait ses secours qu’aux non-belligérants (le prétexte ne manque pas d’étonner). Cependant, le projet faisait son chemin. Comment supporter plus longtemps en effet que les États-Unis figurent cette nation lâdre, « entassant des milliards sur les ruines d’une Europe à feu et à sang » ? La War Relief Commission (WRC) mise sur pied par la Fondation dès le début des hostilités envisageait de venir en aide aux personnes atteintes « d’invalidité permanente » : les militaires tuberculeux n’entraient-ils pas dans cette catégorie ? Toutefois la Fondation eût aimé que le gouvernement français s’engage à ses côtés. De toute façon une expertise médicale paraissait nécessaire. C’est à Wallace Sabine, qui n’est pas médecin mais physicien, à ce moment professeur invité à la Sorbonne, qu’était confiée en septembre ladite expertise. Sous la conduite du Dr Maurice Letulle, un phtisiologue, et de Maurice Lazard, secrétaire du baron Henry de Rothschild, Sabine visite les services pour tuberculeux de la région parisienne ; il s’entretient avec le président Alexandre Millerand (Protection des réformés n°2, c’est-à-dire définitifs), le professeur Louis Landouzy (dispensaire Léon-Bourgeois, Laennec), Justin Godart (sous-secrétaire d’État au Service de santé), ainsi qu’avec le Dr Rollier, directeur du sanatorium de Leysin où sont soignés des soldats français tuberculeux que l’Allemagne a fait transférer en Suisse. Responsable de plus de 85 000 décès par an, la maladie faisait des ravages dans les troupes : 1 décès pour 217 hommes d’effectifs, entre 13 et 21% des réformés n°2 renvoyés dans leurs foyers. Dès 1915, les « blessés de la tuberculose » sont devenus une question de « salut public ». Remis à la mi-septembre, son rapport conclut à une aggravation inquiétante de l’incidence de la maladie, aggravation qui menace la France mais aussi les autres pays du champ de bataille. Les États-Unis étant neutres, une commission internationale sera mise sur pied, sous direction américaine mais avec des experts suisses et français. Elle aura pour but : de mener des recherches à propos des effets de l’état de guerre sur l’incidence de la maladie ; de mettre en œuvre des mesures d’ordre sanitaire ; d’organiser des institutions modèles de cure et de prévention ; de faciliter enfin la circulation et l’échange des idées. Le rapport Sabine est promptement entériné par la WRC. Il est vrai que son auteur a pris soin de souligner que celle-ci aurait pour tâche de coordonner les efforts déployés par les Américains en étroite collaboration avec le gouvernement français, seul habilité à diriger la lutte. C’est là un point que Jules Jusserand, notre ambassadeur à Washington, ne se lasse pas de souligner, de même qu’il monte en épingle le « don très important » que la Fondation envisage de faire aux autorités françaises pour le cas où un accord serait conclu.

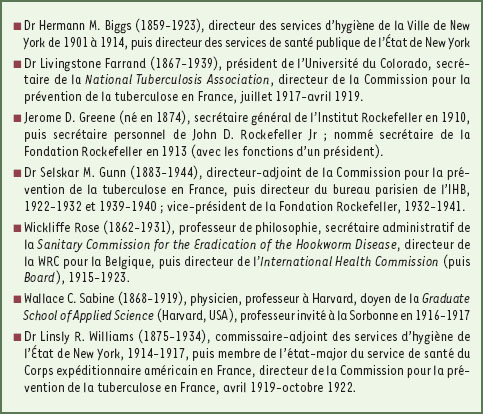

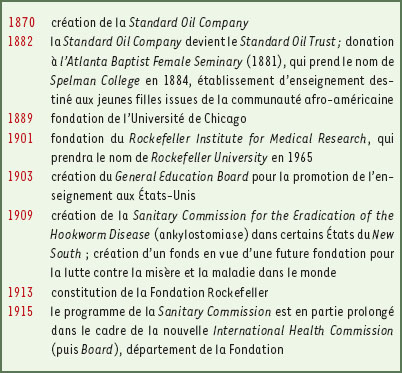

L’adoption par la Fondation du plan de lutte antituberculeux en France le 25 octobre 1916 marque un tournant. C’est, un peu plus de cinq mois avant l’entrée en guerre des États-Unis, l’abandon de la stricte neutralité. L’action antituberculeuse est explicitement définie comme une aide apportée aux nations en guerre. Dans quelle mesure cette nouvelle donne est-elle liée à la solidarité d’intérêts entre les États-Unis et l’Entente et surtout au sentiment pro-allié croissant dans le pays ? Quel rôle secondaire mais non négligeable la philanthropie américaine - dont l’action n’a jamais laissé indifférent le Département d’État - a-t-elle joué dans le tournant diplomatique qui s’annonce à Washington ? Questions sans réponse, mais qu’il est difficile d’ignorer. On peut se demander aussi : pourquoi la France ? Disons seulement que si d’autres théâtres d’opération étaient envisageables, la France et la Belgique dominaient les esprits outre-Atlantique ; or la Belgique était déjà le champ d’exploit de Herbert Hoover et de son Comité de secours belge, responsable de la plus importante opération d’assistance humanitaire menée par des Américains avant l’entrée en guerre des États-Unis. Au début de l’automne, la Fondation n’envisageait encore qu’une intervention limitée à l’encadrement technique de la lutte. Le feu vert des autorités françaises, puis le voyage en France de Hermann Biggs, membre du comité scientifique de l’Institut Rockefeller, dûment mandaté par la Fondation, accélèrent son évolution. Le 15 janvier 1917, Jusserand informe Jerome Greene de la « chaleureuse acceptation » de Paris. Pour Biggs, arrivé dix jours plus tard dans la capitale, il s’entretient, entre autres, avec Jules Brisac, directeur de l’Assistance et de l’Hygiène publiques à l’Intérieur. De retour à New York, il remet son rapport le 3 avril, soit le lendemain de l’entrée en guerre des États-Unis. Le 1er mai, Wickliffe Rose, directeur de l’IHB, propose un plan d’action, immédiatement approuvé. Le 22 est nommé directeur de la Mission le Dr Livingston Farrand, secrétaire de la National Tuberculosis Association. Des pourparlers sont alors entrepris avec la Croix-Rouge américaine, laquelle se déclare en plein accord avec le plan « français » de la Fondation. Parallèlement la commission est formée ; elle reçoit officiellement le titre de Commission pour la prévention de la tuberculose en France (Encadré 2). ENCADRÉ 2. Les principaux acteurs de la campagne américaine

|

La France dans la stratégie de la Fondation Rockefeller

La Commission débarque à Bordeaux le 18 juillet ; elle est à Paris le 23. Un délicat problème diplomatique l’attend. Déjà le rapport Biggs n’avait pas été divulgué, les dirigeants de la Fondation craignant les effets négatifs d’une expertise qui mettait en vedette les graves lacunes de l’administration sanitaire française. Tout commandait à la Commission de ne point laisser penser que des étrangers arrivant d’outre-Atlantique allaient se substituer aux Français défaillants. La règle voulant que la Fondation n’agisse et ne travaille que sous le couvert et en coopération étroite avec les départements ministériels responsables ne souffrirait d’ailleurs jamais d’exception. Reçu par Poincaré le 9 août, Farrand s’efforçait donc d’envelopper dans un langage prudent ce qu’il faut bien se résigner à appeler des nuances dans l’approche réciproque du problème. Le Président de la République donnait vent à une vision des choses dénuée de toute finesse. S’acharnant sur nos prisonniers et nos otages (les populations des départements envahis), l’Allemand était la cause de cette recrudescence dramatique de la tuberculose ! Bouter l’Allemand, ne sera-ce pas ipso facto bouter le mal hors de France ? Plaçant l’intervention de la Fondation sous le signe de la fraternité des tranchées, Farrand ne manquait pas d’associer lutte contre le Boche et lutte contre le bacille - un leitmotiv de la future campagne de propagande mise en œuvre par la Mission ; il se gardait, néanmoins, de les assimiler. C’était le « bien-être futur du monde [qui] rendait nécessaire la lutte contre cet ennemi insidieux, tout comme il rendait nécessaire le combat contre l’envahisseur venu d’au-delà du Rhin ». A l’instar de leurs lointains successeurs français, les American doctors se voyaient ainsi - et pour la première fois - tels les protagonistes d’une médecine conçue comme une « diplomatie invisible ». La France présentait aux Américains un théâtre d’opération idéal, une tabula rasa utile à ces Yankees soucieux de montrer que, s’ils avaient beaucoup reçu de l’Europe, ils pouvaient aussi beaucoup lui apporter. Au reste le cas français n’était-il point susceptible de servir d’expérience zéro à l’heure où certains allaient jusqu’à froidement envisager la création d’un ministère de la Santé publique à Washington ? Les démonstrations d’hygiène entreprises en France étaient considérées « partie d’un mouvement d’hygiène rurale plus large que l’IHB entendait progressivement étendre à d’autres coins de la planète ». Phare des nations latines, un nain sanitaire mais un géant militaire, la France constituerait en outre une parfaite tête de pont pour diffuser les méthodes américaines en Europe centrale et dans les Balkans, et jusqu’en Turquie même. Et sans doute l’intervention en France devait-elle finalement apparaître comme « disproportionnée » comparée aux actions menées par l’IHB aux États-Unis et dans d’autres pays. Anticipant sur notre conclusion, disons que, tandis que Hermann Biggs soutenait qu’en France la lumière viendrait de l’extérieur, Selskar Gunn, vice-président pour l’Europe de la Fondation Rockefeller, en viendrait, lui, à douter plus tard que les Américains pussent tout bonnement imposer leurs méthodes aux Européens. Comment s’étonner dès lors que de tels programmes touche-à-tout n’aient guère rencontré la faveur des Rockefeller medicine men ? Que le programme français, en particulier, n’ait jamais été populaire auprès des hommes de l’IHB ? Parenthèse, donc, que l’aventure française : rarement la Fondation s’écarterait-elle par la suite de sa devise forgée dès 1915 : to pick up small things and do small things. |

La mise en œuvre du plan américain de prévention contre la tuberculose Forte de 25 personnes au fil des ans, la Mission n’allait s’organiser qu’à partir de 1918, avec la création progressive de quatre services auxquels viendrait bientôt se joindre un département de statistiques : propagande, infirmières-visiteuses, organisation des comités départementaux, trois divisions issues du département médical qui conservait la direction technique des dispensaires. Le travail accompli dans les départements se divise en deux phases : en 1917 et 1918 on renforce l’appui technique procuré aux quelques dispensaires existants (matériel pour la consultation médicale et l’infirmerie, équipements diagnostiques, statistiques et matériel éducatif) ; l’année 1919 est, elle, consacrée à la création de nouveaux dispensaires dans les départements non encore organisés. Le choix des départements aidés n’est en rien laissé au hasard. Tout en tenant compte de la situation épidémiologique, la Mission privilégie ceux qui se sont déjà engagés si peu que ce soit dans la prévention ; par ailleurs, elle s’attache de préférence aux circonscriptions préalablement visitées par ses expositions itinérantes et dans lesquelles la Croix-Rouge américaine a déjà déployé ses secours. Surtout, fidèle à l’un de ses principes de base : the best influencing the rest, elle s’emploie à sélectionner dans chaque région un département parmi les plus importants qui, convenablement soutenu aux points de vue technique et financier, servira d’exemple entraînant derrière lui tous les autres. Ainsi l’Hérault, largement épaulé. Premier en France, le département languedocien a décidé la création de six circonscriptions sanitaires systématiquement pourvues de leurs visiteuses d’hygiène. C’est aussi à la Mission Rockefeller que la préfecture s’adressera pour la formation des futurs chefs de services, car l’Hérault est le premier département à exiger pour ses hygiénistes des qualifications spéciales que seule la Mission américaine et l’Institut Pasteur sont à même de sanctionner. Une voiture transportant l’Exposition itinénte de la Commission amécaine.

Comme l’on avait posé en axiome que le succès de la Mission dépendrait de la réussite du transfert progressif de ses activités aux Français, les équipes américaines seraient dès que possible remplacées par des équipes indigènes (fin 1919), le financement américain par des fonds en provenance du gouvernement ou des départements, et la responsabilité des travaux peu à peu dévolue à des organismes du cru. De fait, ce retrait allait s’effectuer en trois étapes : (1) 1920, remise aux autorités locales des dispensaires-pilotes du XIXe arrondissement de Paris et de l’Eure-et-Loir ; (2) juin 1921, transfert des services technique des dispensaires, de l’organisation départementale et des statistiques au Comité national de défense contre la tuberculose ; (3) décembre 1922, départ de la Mission, le bureau de la propagande étant remis au Comité national. Seul le service des infirmières-visiteuses demeurerait administré par l’IHB à Paris, avant d’être transféré à l’Office national d’hygiène sociale (une autre créature de la Fondation) en 1925. La Mission cédait ainsi la place au bureau parisien de l’IHB dirigé par le Dr Selskar Gunn, alors chargé des relations de la Fondation avec la Société des Nations. A la veille du démentèlement de la Commission, 421 dispensaires auront été créés par la Fondation depuis juillet 1917 (dont 301 coopérant étroitement avec elle) et 79 départements dotés d’un comité antituberculeux. Il convient d’y ajouter la formation durant la même période d’environ 700 visiteuses d’hygiène (la Mission ayant distribué près de 900 bourses), nombre insuffisant si l’on en croit le Dr Linsly R. Williams, directeur de la Commission depuis avril 1919, qui déplorait la quantité de postes encore non pourvus dans les dispensaires en 1921. Rara avis en France avant l’arrivée des Américains, la visiteuse d’hygiène brillait par son absence dans le texte de la loi du 15 avril 1916 sur les dispensaires (elle figurerait néanmoins un an plus tard dans la circulaire d’application). Il faudra attendre 1922 pour que le ministre en définisse le rôle crucial dans la loi relative à la profession d’infirmière, non sans que ne se fasse sentir une fois de plus la despotique influence de la Fondation, le directeur de la Mission, conseiller du ministre en vertu d’un décret du 19 novembre 1920, siégeant à la commission d’études chargée de préparer le projet de loi. En 1924, près de 50 % des bourses mises à la disposition des élèves infirmières seraient encore subventionnées par la Fondation. La conquête sanitaire du territoire prenait pour base de départ la Bretagne qui, en 1918, représentait environ 57 % des crédits ouverts aux 25 départements organisés par la Mission à cette période (Paris non compris). Tropisme ruraliste des Rockefeller medicine men si invétéré qu’en novembre 1939, selon un haut-fonctionnaire français, la Fondation se proposerait, en vue de pourvoir aux besoins criants de la protection maternelle et infantile, « d’équiper complètement cinq ou six départements pauvres et ruraux de l’Ouest de la France, départements pour lesquels l’effort accompli actuellement est très insignifiant et dans lesquels pourtant se manifeste la vitalité du pays ». Les Américains par ailleurs s’employaient à resserrer leurs liens avec les praticiens français : par la création en 1918 d’un Comité franco-américain d’études de la tuberculose présidé par Maurice Letulle et Livinsgton Farrand et composé des hospitalo-universitaires intéressés (Albert Calmette, Léon Bernard, Fernand Bezançon, Georges Küss, Edouard Rist et Emile Sergent : en un mot, la Faculté de médecine de Paris) ; par l’organisation d’un cours pratique de phtisiologie destiné aux praticiens appelés à prendre la direction des dispensaires, dont sortiraient 129 diplômés entre octobre 1919 et décembre 1920 ; enfin par l’octroi d’une dizaine de bourses attribuées à de tout jeunes docteurs (ayant obtenu leur diplôme entre 1924 et 1932) désireux de se former à la santé publique, dont 9 partiront à Chicago ou à la Johns Hopkins entre 1927 et 1933. Une séance de « propagande » sanitaire en Bretagne.

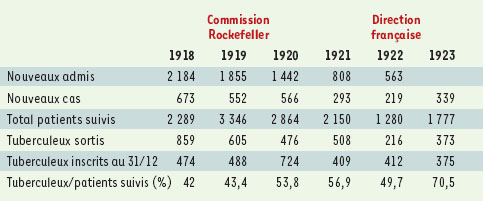

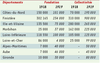

Fin 1920, donc, la Mission aura remis entre des mains françaises l’ensemble de ses activités dans les départements, les cours de phtisiologie exceptés. C’est alors que rétrogradent grandement les manifestations d’enthousiasme parmi les indigènes. Voyez l’Eure-et-Loir, un système intégré de 24 dispensaires ruraux antituberculeux que les Américains eussent souhaité un modèle. Au milieu d’un dispositif en étoile, les dispensaires s’y trouvaient tels des « gares régulatrices » dans le réseau des œuvres, des administrations et des institutions antituberculeuses avec lesquelles ces « centres de triage » étaient en relation constante. Mais répandre l’évangile du Nouveau Monde, ah ! c’était compter sans nos médecins, leur indifférence, voire leur hostilité. Les préfets auraient fort à faire pour mettre à la raison des syndicats médicaux ennemis du directeur de dispensaire à plein temps et de la visiteuse d’hygiène. Il n’est pas jusqu’au bureau du Comité national lui-même qui ne se soit parfois réjoui de la « déroute » - une vue d’ailleurs exagérée (voir Tableau I) - des dispensaires passés en 1921 sous direction française.  | Tableau I. Activité des 24 dispensaires antituberculeux, Eure-et-Loir, 1918-1923 (source : F. Lert, Émergence et devenir d’un système de prévention, Paris-IX, France, 1980). |

|

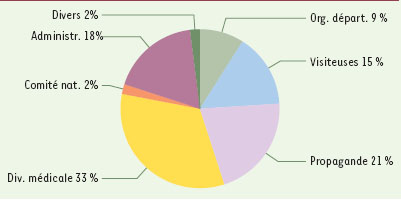

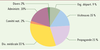

En sous-œuvre, un État importé De 1917 à 1940, le nombre des dispensaires antituberculeux a été multiplié par 19. Plus encore que son ampleur, le rythme de cette croissance apparaît remarquable. De 1917 à 1922 leur nombre a crû un peu plus de 8 fois; entre 1924 et 1934 il a été multiplié par 1,5 ; de 1934 à 1940 par 1,09. La moitié des dispensaires en service en 1940 fonctionne en 1922 au moment où la Mission cesse ses activités. Il est vrai que l’on était parti pour ainsi dire de rien (48 dispensaires en 1914, dispersés dans une quinzaine de départements1) ; n’empêche, la phase d’organisation de l’armement antituberculeux (pour les dispensaires) est bien à mettre entièrement à l’actif de la Fondation. Après 1930, on entre plutôt dans une période de consolidation. A cette date, le pays dispose en moyenne d’un dispensaire antituberculeux pour 58 000 habitants, contre un seul pour 147 600 en 1920. Les besoins sont couverts en 1934 (1 pour 50 000 habitants). Il est intéressant d’observer dans quels secteurs de son action la Mission a fait porter l’essentiel de son effort (voir Figure 1).  | Figure 1. Ventilation des dépenses de l’International Health Board (Fondation Rockefeller) en France, 1917-1925. |

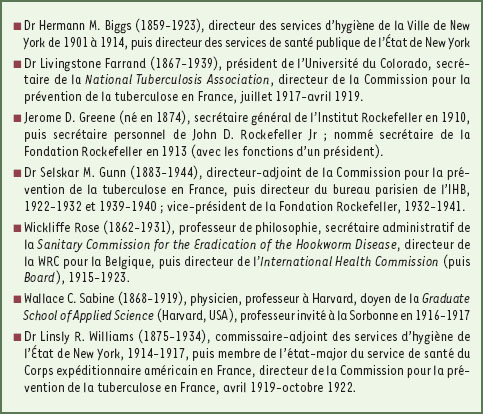

On le voit, près de 80% des budgets de la Mission ont été directement alloués à la prévention : équipements des dispensaires (division médicale) et infirmières-visiteuses, organisation des comités départementaux et nationaux, éducation sanitaire (propagande). Cette dernière, surtout, est l’objet d’un forcing remarquable : roulottes d’hygiène, guignols de la santé, séances de cinématographe, affiches, ce sont près de 3 millions de personnes (adultes et enfants) directement touchées par cette campagne « intensive » de progagande dans les 72 départements visités par la Mission entre 1918 et 1922. Nous faisions allusion au caractère disproportionné de l’expérience américaine. En 1919 la Fondation dégageait un crédit de 1 million de dollars pour la lutte antituberculeuse en France, somme considérable, équivalant au financement des trois principaux programmes d’ensemble supervisés par l’IHB aux États-Unis et ailleurs (lutte contre l’ankylostomiase, le paludisme et la fièvre jaune). Au total, de 1917 à 1940, les dépenses de la Fondation Rockefeller pour la santé publique s’y monteront à près de 3 millions de dollars courants, dont 2,3 pour la lutte antituberculeuse entre juillet 1917 et 1925, auxquels il convient bien entendu d’ajouter les 1,6 millions de dollars dépensés par la Croix-Rouge américaine pour le même objet entre 1918 et 1920. Largement distancé au cours deux premières années de la lutte (pendant lesquelles 30 % des dispensaires existant en 1922 auront été créés), l’État ne prendra le relais qu’à partir de 1920, soit lors de la première phase du retrait de la Mission. Encore les collectivités territoriales, plus que l’État central, relèveront-elles en pratique le défi. Quelques exemples suffiront à fixer les idées (Tableau II).  | Tableau II. Lutte antituberculeuse 1918-1919, dépenses en francs courants (source : Fondation Rockefeller). |

« Nous avons jeté la semence », s’enorgueillira le Dr Alexandre Bruno (chef du service de l’organisation départementale de la Commission) en 1922. Déjà Farrand avait annoncé pour la France « un plan de santé publique comme le monde n’en avait encore jamais connu ». Rien ne laisse à penser qu’il plaisante ! A peine le ministère de l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance sociales est-il créé en 1920 que Williams, en effet, proposera au ministre d’établir « un plan de santé publique pour la France ». En mai, il rédige pour lui un Memorandum upon the program for the prevention of tuberculosis in France. Au vrai, le ministère ne dispose d’aucune statistique ; Williams est seul en mesure de réunir les informations nécessaires sur les besoins des dispensaires et des laboratoires d’hygiène. En juin, la Chambre vote à « l’unanimité » pour le fonctionnement de ces mêmes dispensaires et laboratoires un crédit de 3 millions (soit dix fois le montant fixé par la loi de finances), grâce à l’action des Rockefeller medicine men auprès de députés amis. Et cependant on décèle chez eux comme des relents d’amertume. C’est que, dans leur majorité intéressés par les dollars mais médiocrement passionnés par les méthodes venues d’outre-Atlantique, les Français se sont montrés certes favorables à l’idée d’ouvrir un dispensaire dans chaque ville ; mais compléter ces créations par une organisation complète des départements, voilà qui était une autre paire de manches ! En 1919, Gunn cache mal son désenchantement : si l’intérêt, dit-il, est patent en France pour la lutte contre la tuberculose, la mortalité infantile et les maladies vénériennes, on y chercherait en vain une quelconque idée d’ensemble de la santé publique. Services faisant double emploi, manque de personnel compétent, absence de formation et de recrutement valables : à la veille de partir, Williams s’avouera « déprimé », concluant avec tristesse que « l’on ne pouvait pas faire grand chose pour la France à présent ». Vingt ans après, la Fondation Rockefeller regardera la lutte antituberculeuse comme ayant eu un réel impact sur la santé publique en France. Au total, l’aide américaine aura été importante - importante mais pas décisive. Il reste que, non contente d’organiser de vastes campagnes de propagande, lesquelles déboucheront sur la création du fameux timbre antituberculeux, la Fondation n’aura pas hésité à investir des sommes considérables pour la lutte contre la phtisie, contre les fièvres (fièvre jaune et fièvre ondulante), les statistiques sanitaires, les écoles d’infirmières, l’administration de la santé ; à financer et piloter l’organisation d’hygiène d’une demi-douzaine de départements (Aisne, Hérault, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne, Tarn-et-Garonne, Basses-Alpes) ; à bâtir et gouverner à distance le Comité national (tout puissant ultérieurement dans la politique d’implantation des sanatoriums) ; à créer en 1924 l’Office national d’hygiène sociale (supprimé en 1934), organisme para-étatique habilité à recevoir les subventions de la Fondation (le ministère ne pouvant légalement recevoir des fonds privés) et censé devenir la matrice des services techniques, alors inexistants, du ministère de la Santé ; à encourager enfin la création en 1941 (peu de temps avant qu’elle ne plie bagages pour ne revenir en France qu’après la Libération) de l’Institut national d’hygiène dont sortira dans le milieu des années 1960 l’actuel Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale). A la lecture des sources américaines, mais aussi des rapports de l’inspection générale des services administratifs ou encore des archives du Comité national de défense contre la tuberculose, le constat s’impose : l’on ne trouve en France, pendant la plus grande partie de l’entre-deux-guerres, pour diriger (non pas seulement financer) la santé publique qu’une administration de facto travaillant dans l’ombre d’un ministère qui ne se maintient que dans une sorte d’apathie. Il aura fallu deux guerres, dira Robert Hazemann, directeur médical de l’Office public d’hygiène sociale de la Seine, un ancien boursier de la Rockefeller, pour que le pays se dote d’un armement antituberculeux à peu près convenable. Et cependant, dira-t-on, la France n’avait-elle pas, en la personne des pastoriens, un suffisant d’expertise ? Oui, mais les pastoriens se considéraient avant tout comme dédiés à la recherche médicale et biologique ; la dimension sociale et administrative de la santé publique - le fort de la Rockefeller, - les pastoriens l’ignorent. Imposer le BCG leur fut déjà une peine incroyable. Voilà sans doute qui explique en partie que le progrès des institutions sanitaires françaises ait dépendu d’impulsions exogènes et d’experts étrangers. Toutefois, il importe de passer outre à l’accusation d’hégémonie. Les appels pressants à l’initiative française le disent assez : les Américains se sont voulus davantage stimulant que substitut. Ce sont des obstacles endogènes qui ont entravé la diffusion des méthodes américaines. Des obstacles touchant moins à l’effort financier, tardif mais réel, des pouvoirs publics qu’aux idées, qu’à la conception trop réglementaire, trop passive, de la santé publique. Aux mentalités, aussi. Car prestige, statut, position internationale : le corps médical français se sentait menacé en tous ses intérêts par ce qu’aucuns ont appelé la « sorte de protectorat sanitaire » imposé au pays par des « étrangers bien intentionnés mais ignorant nos mœurs et notre passé ». |

Footnotes |

-

Gross Solomon S, Krementsov N. Giving and taking across borders: the Rockefeller Foundation and Russia, 1919-1928. Minerva 2001; 39 : 265–98.

-

Hutchinson JF. Champions of charity : war and the rise of the Red Cross. Boulder : Westview Press, 1996.

-

Löwy I, Zylberman P. The Rockefeller Foundation and the biomedical sciences. Studies in history and philosophy of biological and biomedical sciences. New York : septembre 2000, n° spécial, vol. 31C, n°3 : 365–510.

-

Murard L, Zylberman P. Seeds for French health care : did the Rockefeller Foundation plants the seeds between the two World wars ? In : Löwy I, Zylberman P , eds. Studies in history and philosophy of biological and biomedical sciences, septembre 2000, n° spécial, vol. 31C, n°3.

-

Murard L, Zylberman P. L’hygiène dans la République. La santé publique en France ou l’utopie contrariée 1870-1918. Paris : Fayard, 1996.

-

Murard L, Zylberman P. La Mission Rockefeller en France et la création du Comité national de défense contre la tuberculose (1917-1923). Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine 1987; 34 : 257–81.

-

Murard L, Zylberman P. Le ministère de l’Hygiène : création et action, suivi de deux essais sur l’histoire de la coopération sanitaire internationale. Mission Recherche Expérimentation. Paris, France : Ministère des Affaires sociales, 1998.

-

Picard JF. La Fondation Rockefeller et la recherche médicale. Paris : PUF, 1999.

-

Rose KW, Stapleton DH. Toward a « universal heritage » education and the development of Rockefeller philantropy, 1884-1913. Teachers College Record 1992; 93 : 536–55.

-

Weindling P (sous la direction de). International Health Organisations and Movements 1918-1939. Cambridge : Cambridge University Press, 1995.

|