Conduites addictives chez les adolescents :

Usages, prévention et accompagnement

2014

→ Aller vers ANALYSE→ Aller vers SYNTHESE

Boissons énergisantes : données actuelles

Les boissons énergisantes existent sous la dénomination de

smart drinks,

energy drinks ou

smart drugs. Les

smart drinks/

drugs sont des produits utilisés pour augmenter les performances cognitives (mémoire, attention, concentration…), ou pour donner un regain d’énergie à son consommateur dans le cadre d’une conduite dopante ou non (Bunting et coll., 2013

). Il n’existe pas à ce jour de définition consensuelle pour ces produits, bien que l’Institut National de Santé Publique du Québec les définissent comme « tout produit se présentant sous la forme d’une boisson ou d’un produit concentré liquide prétendant contenir un mélange d’ingrédients ayant la propriété de rehausser l’énergie et la vivacité » (Petit et coll., 2012

).

Le leader du marché est incontestablement la boisson Red Bull vendue, pour la première fois en Autriche, en avril 1987. Elle arrive ensuite sur le continent Nord-Américain en 1997. Elle est disponible dans 165 pays et 35 billions de cannettes ont été consommées dans le monde à ce jour. Red Bull a donné naissance à une catégorie de nouveaux produits comme Dark Dog, Rockstar, Burn, Monster par exemple (Verster et coll., 2012

). Ces boissons sont présentes dans les différents types de commerce d’alimentation, les sites sportifs, et les bars de jour et de nuit au milieu des boissons alcoolisées et non alcoolisées. La promotion des boissons énergisantes par l’industrie les produisant repose essentiellement sur leurs propriétés stimulantes, ainsi que l’amélioration des performances physiques et intellectuelles. Leur prix est assez peu couteux (1,40 € la canette de 25 cl pour Red Bull en 2012) et donc il s’agit d’un produit attractif pour tous, en particulier les adolescents et les jeunes adultes. Les boissons énergisantes diffèrent dans leur composition mais la caféine reste un ingrédient commun (Gunja et Brown, 2012

).

L’Assemblée Nationale a voté, en octobre 2012 à Paris, une taxe spéciale sur les boissons énergisantes, fixée à 50 € par hectolitre. Cette taxe spécifique touche les boissons contenant un seuil minimal de 0,22 gramme de caféine et 0,3 gramme de taurine par litre.

Données épidémiologiques

Il existe peu d’études de prévalence de la consommation des boissons énergisantes. Ces boissons ne représentent qu’un pour cent des ventes des

soft drinks (boissons non alcoolisées) en grandes et moyennes surfaces (Verster et coll., 2012

).

Les adolescents et les jeunes adultes consomment régulièrement des boissons énergisantes (Bigard, 2010

). Elles sont principalement consommées le week-end lors de fêtes publiques ou privées entre amis, dans un contexte sportif amateur ou professionnel.

Les principaux motifs de consommation des boissons énergisantes sont une amélioration des performances sportives et intellectuelles, retrouver de l’énergie après un exercice physique important, retrouver de l’énergie supplémentaire, améliorer son endurance (Seifert et coll., 2011

), être moins fatigué (Buxton et Hagan, 2012

), un renforcement motivationnel, une bonne hydratation et le maintien du capital santé. Les consommateurs les utilisent également comme un substitut aux boissons gazeuses (Petit et coll., 2012

).

Aux États-Unis, les données de la

National Health Interview Survey (NHIS), en 2010, portant sur 25 492 adultes majeurs (48 % d’hommes) ont montré que 31,3 % des sujets étaient des consommateurs de boissons énergisantes durant les 7 derniers jours. Environ 21,5 % en consommaient une ou plus par semaine et 11,5 % trois ou plus par semaine. La tranche d’âge la plus concernée est celle des 18-24 ans (Park et coll., 2013

). Une étude a mis en évidence un contact régulier avec la boisson énergisante en moyenne à l’âge de 11 ans chez des jeunes sportifs (Reynolds, 2010

). La prévalence d’usage des boissons énergisantes chez les jeunes sportifs varie de 51 % (Malinauskas et coll., 2007

) à 86,7 % (Froiland et coll., 2004

; Kristiansen et coll., 2005

). Une étude réalisée dans une université italienne a révélé qu’un tiers des étudiants en médecine déclaraient avoir consommé des boissons énergisantes à trois reprises au cours du dernier mois. Un tiers de ces utilisateurs affirmaient en avoir bu plus d’une fois les jours de consommation (Oteri et coll., 2007

). Le

Walter Reed Army Institute of Research a analysé les données collectées par le

Joint Mental Health Advisory Team 7 lors d’opérations militaires menées en Afghanistan en 2010. L’analyse a montré que 44,8 % des membres des services militaires impliqués consommaient au moins quotidiennement une boisson énergisante, avec 13,9 % en consommant au moins 3 fois ou plus par jour. Aucune différence d’âge ou de rang militaire n’était retrouvée (

Centers for Disease Control and Prevention, 2012

).

Composition des boissons énergisantes

Les boissons énergisantes comportent le plus souvent une grande variété de produits comme la caféine, la taurine (remplacée par l’arginine dans certaines préparations), la guarana, le glucuronolactone, le ginseng, des vitamines du groupe B, le bitter orange (Petit et coll., 2012

; Peacock et coll., 2013

).

Ces boissons contiennent le plus souvent beaucoup de sucre, la majorité étant édulcorée à partir de sucre raffiné. Le caractère sucré de la boisson améliore le goût des boissons alcoolisées selon les déclarations des usagers (Petit et coll., 2012

; Peacock et coll., 2013

).

La composition d’une cannette de la boisson Red Bull (250 ml) est donnée ici à titre d’exemple : caféine 80 mg, taurine 1 000 mg, glucuronolactone 600 mg, saccharose 21,5 g, glucose 5,25 g, inosite 50 mg, niacine 20 mg, vitamine B6 5 mg, acide pantothénique 5 mg, vitamine B12 0,0005 mg, adjuvants et additifs (acide citrique (E 330), arômes naturels et artificiels), colorants (caramel et riboflavine) (Alford et coll., 2001

).

Caféine

La teneur en caféine (tableau I) est de l’ordre de 80 mg dans une cannette de boisson énergisante de 250 ml (Verster et coll., 2012

). À titre de comparaison, une tasse de café contient 60 à 150 mg de caféine. Il existe une variabilité de la sensibilité interindividuelle à la caféine (Graham, 2001

) qui peut apparaître dès 100 mg pour certains. La caféine est un stimulant intellectuel, a un effet ergogène et retarde le seuil d’épuisement lors de l’exercice anaérobie.

Tableau I Teneur en caféine dans les boissons énergisantes

|

Marque

|

Bouteille/cannettes

ml (oz)

|

Caféine

(mg/100 ml)

|

Caféine totale

(mg – moyenne)

|

|

Red bull

|

250 (8,4)

|

32

|

80

|

|

Monster

|

473 (16)

|

34

|

160

|

|

Rockstar

|

473 (16)

|

34

|

160

|

|

Full throttle

|

473 (16)

|

30

|

144

|

|

Amp

|

250 (8,4)

|

30

|

75

|

|

SoBe

|

250 (8,4)

|

32

|

79

|

Taurine

Il s’agit d’un acide aminé soufré présent en forte concentration dans la bile de bœuf ou de taureau. Découverte en 1827, son nom vient du latin

Taurus. L’apport alimentaire conditionne sa concentration sanguine. Elle joue un rôle de neurotransmetteur, participe à la composition des acides biliaires, augmente la contractilité des muscles et du cœur. Deux canettes de 250 ml/j apportent des doses dix fois plus élevées que les doses alimentaires quotidiennes (il faut noter qu’il n’existe pas d’apport journalier recommandé officiel en taurine) (Petit et coll., 2012

; Rath, 2012

).

En 2012, après examen des données scientifiques, les autorités de santé européennes (EFSA, European Food Safety Authority) et la Commission européenne ont estimé que les compléments alimentaires à base de taurine ne peuvent pas aider à : retarder l’apparition de la fatigue ou à maintenir/augmenter les performances physiques ; améliorer les capacités physiques et mentales en cas de stress ; favoriser la transformation des aliments en énergie ; soutenir le système immunitaire ; favoriser la croissance et la santé des enfants (dans le cadre d’un mélange vitaminique) ; avoir une action relaxante au niveau du cœur et des muscles. Ces revendications d’effet sont désormais interdites pour les compléments alimentaires à base de taurine.

Arginine

Il s’agit d’un des 20 principaux acides aminés contenus dans les protéines. L’arginine provient de l’apport alimentaire et de la synthèse endogène (Eudy et coll., 2013

). Il n’existe pas suffisamment d’arguments scientifiques quant aux dangers et au caractère stimulant de l’arginine. Aucun avantage n’est démontré lors d’une supplémentation en arginine au cours d’un exercice physique. Les principales contre-indications d’usage sont la grossesse et l’allaitement, les pathologies cardiaques, une allergie connue à l’arginine, l’asthme, les antécédents ou la cirrhose hépatique, l’insuffisance rénale ou l’herpès. Avant 2008, en France, le Red Bull ne contenait que de l’arginine (pas de taurine ni de glucuronolactone) et était vendu sous la dénomination Bullit.

Guarana

Il s’agit d’une plante retrouvée au nord du Brésil et au Vénézuela. Les graines de guarana contiennent trois fois plus de caféine que les graines de café (Woods, 2012

).

Glucuronolactone

Produit à partir du métabolisme du glucose, via la voie des pentoses phosphate, le glucuronolactone participe à de nombreuses voies métaboliques. L’apport alimentaire est de 1 à 2 mg/j. Dans les boissons énergisantes, sa quantité est estimée entre 600 et 1 136 mg. Le seuil de toxicité est inconnu. Aucune action sur la performance sportive n’a été mise en évidence (McLellan et Lieberman, 2012

; Petit et coll., 2012

; Rath, 2012

).

Vitamines du groupe B

En raison de leurs concentrations dans les boissons énergisantes, il existe un risque de dépassement du seuil de toxicité pour les vitamines B6 et B12 (Clauson et coll., 2008

; Higgins et coll., 2010

; Rath, 2012

).

Bitter orange

Ce composé, d’origine botanique, est retrouvé dans certaines boissons énergisantes. Les composés actifs du bitter orange sont la synéphrine et l’octopamine, qui sont structurellement similaires à l’adrénaline et à la noradrénaline (Clauson et coll., 2008

; Higgins et coll., 2010

; Rath, 2012

).

Données cliniques

La caféine, présente dans ces boissons, est principalement impliquée dans l’augmentation des performances physiques et cognitives (McLellan et Lieberman, 2012

). Elle améliore la performance lors d’exercices physiques intenses et augmente les facteurs psychophysiologiques associés à l’utilisation de l’énergie physique perçue chez les hommes qui s’entraînent activement (Duncan et coll., 2012

). Les données de la littérature sont contradictoires concernant l’influence des boissons énergisantes sur les performances sportives, certaines études montrant des effets positifs, d’autres aucun ou des effets adverses. Une étude a montré que les boissons énergisantes contenant de la caféine et de la taurine n’avaient pas d’effet sur la performance de course en sprint des footballers universitaires (Gwacham et Wagner, 2012

).

Sur le plan cognitif, la caféine augmente le contrôle exécutif, la mémoire de travail et réduit le temps de réaction. La taurine augmente le temps de choix de réaction mais réduit le temps de réaction lors des tâches de mémoire de travail. Le glucose seul réduit le temps de réaction mais en combinaison avec la caféine, il augmente la mémoire de travail. En combinaison avec la taurine, il augmente l’attention orientée. La caféine réduit la sensation de fatigue, augmente la tension et la vigueur. La taurine inverse les effets de la caféine concernant la vigueur et les symptômes de sevrage en caféine. La caféine est seule responsable des modifications des performances cognitives après consommation de boissons énergisantes. Cette donnée est retrouvée plus particulièrement chez les consommateurs réguliers de café en sevrage de caféine (Giles et coll., 2012

).

Une étude contrôlée en double aveugle contre placebo a montré que l’usage de guarana augmentait les performances mnésiques, le niveau d’alerte et améliorait l’humeur (Braganza et Larkin, 2007

).

Selon Petit et coll. (2012)

, les consommateurs de boissons énergisantes auraient des niveaux élevés de recherche de sensations, trait retrouvé dans les différentes addictions (alcool, cocaïne, opiacés, jeux de hasard et d’argent…). Ils recherchent le frisson, l’amusement ou la désinhibition, mais n’utilisent en aucun cas ces boissons comme un antidépresseur ou un anxiolytique (Petit et coll., 2012

).

Il n’existe pas suffisamment de preuves que les boissons énergisantes soient plus efficaces en termes d’amélioration des performances physiques et des fonctions cognitives que les boissons traditionnelles comme le café et le thé (Clauson et coll., 2008

). Les effets psychologiques des boissons énergisantes (augmentation de la vigilance, de l’énergie, lutte contre l’asthénie…) semblent dose-dépendants (Clauson et coll., 2008

). Concernant le sommeil, Reyner et Horne ont montré que ceux qui consommaient des boissons contenant de la caféine, de la taurine, du sucrose et du glucose, en comparaison à ceux qui buvaient un placebo, rapportaient être moins endormis et plus vigilants lorsqu’ils conduisaient (Reyner et Horne, 2002

). Malinauskas et coll. (2007)

ont trouvé dans leur étude que 67 % des étudiants interrogés utilisaient des boissons énergisantes pour éviter de dormir (Malinauskas et coll., 2007

). Des auteurs ont montré que les boissons énergisantes pouvaient avoir un impact négatif sur le sommeil. Ceux qui en consommaient se levaient plus tôt le matin et avaient tendance à somnoler la journée (Bryant Ludden et Wolfson, 2010

). Calamaro et coll. (2009)

ont trouvé que 76 % des consommations élevées de boissons énergisantes étaient retrouvés parmi l’échantillon d’étudiants qui rapportaient une somnolence diurne (Calamaro et coll., 2009

). Les études relatives à l’impact de ces boissons sur le sommeil restent cependant contradictoires.

Enfin, il n’existe aucune preuve que ces boissons améliorent le bien-être ni la qualité de vie (Ishak et coll., 2012

).

Effets indésirables des boissons énergisantes

Effets indésirables des ingrédients composant une boisson énergisante

Ils sont résumés dans le tableau II (Yew et Laczek, 2007

; Babu et coll., 2008

; Clauson et coll., 2008

).

Tableau II Effets indésirables des ingrédients des boissons énergisantes

|

Ingrédients

|

Effets indésirables

|

|

Caféine

|

Nausées, palpitations, tachycardie ventriculaire et atriale, céphalées, hypokaliémie, rhabdomyolyse, intolérance à la chaleur, AVC, infarctus du myocarde, trouble du rythme cardiaque, décès (Gregory et Fitch, 2007)

Insomnie, anxiété, irritabilité, convulsions, hallucinations, agitation, confusion, rebond de fatigue, dépression

|

|

Guarana

|

Insomnie, nervosité, impatience, tachycardie, tremblements, anxiété, douleur thoracique, trouble du rythme cardiaque

|

|

Taurine

|

Preuves insuffisantes d’effets indésirables

|

|

Sucre

|

Caries, obésité, diabète

|

|

Ginseng

|

Insomnie, problèmes mammaires, saignement vaginal, aménorrhée, tachycardie, palpitations, hypertension, œdème, céphalées, vertiges, euphorie, manie

|

|

Bitter orange

|

Infarctus du myocarde, AVC, convulsions, hypertension, photosensibilité, trouble du rythme cardiaque, migraine, céphalées

|

Effets sur le sommeil

Les boissons énergisantes peuvent être utilisées chez les adolescents et les jeunes adultes pour moins dormir dans le cadre d’activités scolaires, sportives ou d’activités quotidiennes. L’architecture du sommeil (caractérisée par 3 à 5 cycles d’environ 1h30, composée de plusieurs stades successifs comme le sommeil lent très léger ou endormissement (stade 1), le sommeil lent léger (stade 2), le sommeil lent profond (stades 3 et 4) et le sommeil paradoxal (stade 5)) se modifie progressivement (Bryant Ludden et Wolfson, 2010

; Ishak et coll., 2012

; Guilbeau, 2012

).

Effets sur l’hygiène buccale

En raison de la présence de sucres comme ingrédients de ces boissons, les risques odontologiques sont fréquents (Kitchens et Owens, 2007

; Pinto et coll., 2013

).

Intoxication caféinique aiguë

Les manifestations cliniques d’une intoxication caféinique aiguë sont une arythmie (supraventriculaire ou ventriculaire), des crises convulsives, une rhabdomyolyse avec œdème pulmonaire et insuffisance rénale aiguë, une hypokaliémie, une hyperglycémie, une hyperleucocytose, une cétose et une acidose métabolique (Rath, 2012

).

Consommation chronique de caféine

Elle est liée à des problèmes cardiovasculaires, myocardiques et des troubles pulmonaires, de l’anxiété, des désordres émotionnels, des douleurs abdominales (Rath, 2012

).

Complications neurologiques

Les principaux effets secondaires rapportés sont les céphalées, les tremblements, la confusion, les crises convulsives (Yew et Laczek, 2007

; Clauson et coll., 2008

; Rath, 2012

).

Complications psychiatriques

Les principaux effets secondaires sont l’anxiété, l’agitation, l’état délirant, une altération de l’état mental. Une décompensation d’épisodes maniaques ou d’autres états psychiatriques a été décrite (Rath, 2012

).

Complications cardiovasculaires

De nombreux cas rapportés d’hypertension, de douleurs thoraciques, de troubles du rythme cardiaque (tachycardie ventriculaire, fibrillation auriculaire, fibrillation ventriculaire) existent dans la littérature (Yew et Laczek, 2007

; Clauson et coll., 2008

; Di Rocco et coll., 2011

; Wolk et coll., 2012

; Usman et Jawaid, 2012

).

Des cas de décès dus à des troubles du rythme ou un allongement du QT en lien avec une consommation excessive de boissons énergisantes ont été rapportés (Babu et coll., 2008

; Berger et Alford, 2009

; Reissig et coll., 2009

; Rottlaender et coll., 2012

; Dufendach et coll., 2012

).

Complications digestives

L’ingestion répétée de boissons caféinées peut entraîner une hyperstimulation du système digestif. Les symptômes les plus fréquemment retrouvés sont les nausées, les vomissements, les douleurs abdominales, les crampes abdominales, l’anorexie, le reflux gastroœsophagien et ses complications (Pennington et coll., 2010

; Gunja et Brown, 2012

; Rath, 2012

). Un cas d’hépatite aiguë a été rapporté (Vivekanandarajah et coll., 2011

).

Complications rénales

Les effets diurétiques et natriurétiques des boissons énergisantes sont secondaires à la présence de caféine dans ces boissons, alors que la taurine n’aurait pas d’effet sur ces paramètres biologiques (Petit et coll., 2012

). La prise de 750 ml d’une boisson contenant au total 240 mg de caféine chez 12 sujets sains a produit une augmentation moyenne de la diurèse de 243 ml et de 27 mmol de sodium urinaire (Riesenhuber et coll., 2006

). La caféine favorise la fuite d’eau et de sodium par les urines, et peut ainsi entraîner une importante déshydratation notamment pendant les soirées étudiantes souvent très alcoolisées. La caféine, lorsqu’elle est très concentrée, augmente également la fuite urinaire de chlore, de magnésium, de calcium, et de chlore. De plus, l’association d’alcool à la caféine et à la taurine, augmenterait la diurèse et la natriurèse majorant ainsi le risque de déshydratation (

Scientific Committee on Food, 2003

).

Consommations associées aux boissons énergisantes

Consommation associée d’alcool

L’association boisson énergisante et alcool est fréquente. La vodka est l’alcool le plus souvent mélangé aux boissons énergisantes devant la téquila et le champagne (O’Brien et coll., 2008

). Dans une étude retrouvant 50 % d’étudiants mélangeant les deux boissons, la motivation de l’usage était de compenser le manque de sommeil ou de retrouver de l’énergie (Miller, 2008a

). Le mélange des deux produits commence en général au début de l’adolescence, et est justifié par l’envie de boire plus d’alcool tout en retardant le délai d’ivresse (O’Brien et coll., 2008

). Il existe un phénomène de tolérance pour les boissons énergisantes (Reissig et coll., 2009

).

Selon Petit et coll. (2012)

, des études ont montré que la caféine contenue dans les boissons énergisantes diminue les effets subjectifs de l’intoxication alcoolique aiguë, sans réduire les mesures objectives des effets de l’alcool au niveau moteur ou du temps de réaction (Petit et coll., 2012

). La consommation simultanée d’alcool et de boissons énergisantes réduit la perception d’intoxication alcoolique aiguë comparativement à la prise unique d’alcool (Marczinski et coll., 2011

, 2012

et 2013

). L’usage concomitant de ces boissons entraîne une majoration de la consommation d’alcool, et multiplie par deux le risque d’intoxication alcoolique aiguë (Marczinski et coll., 2011

, 2012

et 2013

). La caféine pourrait non seulement modifier les effets renforçateurs de l’alcool, mais aussi réduire la sensation d’être ivre et donc potentialiser les effets de désinhibition, facilitant ainsi une consommation abusive d’alcool et des comportements à risque. La caféine maintient éveillé et prolonge la durée de consommation, et augmente ainsi la quantité d’alcool absorbée. L’incoordination motrice, l’haleine éthylique et les altérations du temps de réaction au niveau visuel persistent (Miller, 2008a

et b

). Même si cette combinaison de boissons réduit la sensation de céphalées, de fatigue, et d’incoordination motrice, le risque d’accident est important.

Il n’existe pas de preuves directes que la consommation mixte (alcool et boissons énergisantes) soit à l’origine d’une initiation d’un abus ou d’une dépendance aux drogues ou à l’alcool (Verster et coll., 2012

). D’autres études sont nécessaires pour préciser ce point clinique.

Consommation associée de tabac

Une association positive a été retrouvée entre les deux produits (Miller, 2008a

). Le tabac est un puissant inducteur du cytochrome P450 1A2 hépatique, principale voie métabolique de la caféine (Gunes et coll., 2009

). Une étude a montré que la demi-vie d’élimination de la caféine des boissons était sensiblement plus rapide chez les fumeurs que chez les non fumeurs (3 heures contre 4,3 heures), impliquant une augmentation de la fréquence et de la quantité de caféine consommée chez les fumeurs (Seng et coll., 2009

).

Consommation associée d’amphétamines de synthèse

L’usage de boissons énergisantes et d’amphétamines peut être nocif en raison du risque de convulsions, et d’hyperthermie maligne (Parrott, 2004

). Les comprimés d’ecstasy ne contiennent pas que du MDMA, mais également de la caféine, de l’éphédrine, de la kétamine, de l’acétaminophène par exemple qui potentialisent les effets psychostimulants des différents composants actifs des boissons énergisantes. L’association amphétamines de synthèse et boissons énergisantes est à haut risque sur le plan cardiovasculaire et neurologique (convulsions, hyperthermie centrale) (NMCD

).

Cas de décès

Des cas de décès en lien avec des troubles du rythme cardiaque, des crises convulsives (Clauson et coll., 2008

) ont été rapportés chez des adultes (Yew et Laczek, 2007

) et des adolescents (Wolk et coll., 2012

). Sepkowitz a évoqué des cas de décès apparemment liés à des boissons énergisantes couplées à de l’alcool chez des personnes sans antécédent particulier (Sepkowitz, 2013

).

En conclusion, les adolescents, les jeunes adultes, les parents, les acteurs du champ sanitaire, le personnel scolaire, les enseignants et les entraîneurs des clubs sportifs devraient être informés des risques potentiels pour la santé d’une consommation excessive de boissons énergisantes. Les populations à risque sont celles qui ont des antécédents cardiovasculaires, d’hypertension artérielle, d’accidents vasculaires cérébraux, d’épilepsie et de pathologies thyroïdiennes. La grossesse et l’allaitement doivent contre-indiquer la prise de boissons énergisantes compte tenu des effets indésirables des ingrédients de ces boissons. Lors des consultations médicales, il faudrait, au même titre que la consommation de tabac, d’alcool ou de drogues, évaluer la consommation de caféine des patients.

La combinaison de l’alcool avec les boissons énergisantes peut masquer les signes d’une intoxication alcoolique aiguë, augmentant la prise d’alcool, les risques de déshydratation, les conséquences d’une ingestion massive d’alcool. Il existe des troubles du comportement alcoolo-induits (conduire sous l’emprise d’alcool, rapports sexuels non protégés, violences…). La combinaison de boissons énergisantes avec des drogues stimulantes est dangereuse. Enfin, il faudrait développer des campagnes d’information et de sensibilisation.

Bibliographie

[1] alford c,

cox h,

wescott r. The effects of red bull energy drink on human performance and mood.

Amino Acids. 2001;

21:139

-150

[2] babu k,

church r,

lewander w. Energy drinks: The new eye opener for adolescents.

Clinical Pediatric Emergency Medicine. 2008;

9:35

-42

[3] berger aj,

alford k. Cardiac arrest in a young man following excess consumption of caffeinated “energy drinks”.

Med J Aust. 2009;

190:41

-43

[4] bigard a. Risks of energy drinks in youths.

Arch Pediatr. 2010;

17:1625

-1631

[5] braganza s,

larkin m. Riding high on energy drinks.

Contemporary Pediatrics. 2007;

24:61

-73

[6] bryant ludden a,

wolfson a. Understanding adolescent caffeine use: connecting use patterns with expectancies, reasons, and sleep.

Health Educ Behav. 2010;

37:330

-342

[7] bunting h,

baggett a,

grigor j. Adolescent and young adult perceptions of caffeinated energy drinks. A qualitative approach.

Appetite. 2013;

65:132

-138

[8] buxton c,

hagan je. A survey of energy drinks consumption practices among student -athletes in Ghana: lessons for developing health education intervention programmes.

J Int Soc Sports Nutr. 2012;

9:9

[9] calamaro cj,

mason tb,

ratcliffe sj. Adolescents living the 24/7 lifestyle: effects of caffeine and technology on sleep duration and daytime functioning.

Pediatrics. 2009;

123:e1005

-1010

[10]centers for disease control and prevention. Energy drink consumption and its association with sleep problems among U.S. service members on a combat deployment - Afghanistan, 2010.

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2012;

61:895

-898

[11] clauson ka,

shields km,

mcqueen ce,

persad n. Safety issues associated with commercially available energy drinks.

J Am Pharm Assoc (2003). 2008;

48:e55

-63; quiz e6457

[12] di rocco jr,

during a,

morelli pj,

heyden m,

biancaniello ta. Atrial fibrillation in healthy adolescents after highly caffeinated beverage consumption: two case reports.

J Med Case Rep. 2011;

5:18

[13] dufendach ka,

horner jm,

cannon bc,

ackerman mj. Congenital type 1 long QT syndrome unmasked by a highly caffeinated energy drink.

Heart Rhythm. 2012;

9:285

-288

[14] duncan mj,

smith m,

cook k,

james rs. The acute effect of a caffeine-containing energy drink on mood state, readiness to invest effort, and resistance exercise to failure.

J Strength Cond Res. 2012;

26:2858

-2865

[15] eudy ae,

gordon ll,

hockaday bc,

lee da,

lee v, et coll. Efficacy and safety of ingredients found in preworkout supplements.

Am J Health Syst Pharm. 2013;

70:577

-588

[16] froiland k,

koszewski w,

hingst j,

kopecky l. Nutritional supplement use among college athletes and their sources of information.

Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2004;

14:104

-120

[17] giles ge,

mahoney cr,

brunye tt,

gardony al,

taylor ha, et coll. Differential cognitive effects of energy drink ingredients: caffeine, taurine, and glucose.

Pharmacol Biochem Behav. 2012;

102:569

-577

[18] graham te. Caffeine and exercise: metabolism, endurance and performance.

Sports Med. 2001;

31:785

-807

[19] gregory a,

fitch r. Sports medicine: Performance enhancing drugs.

Pediatric Clinics of North America. 2013;

54:797

-806

[20] guilbeau jr. Health risks of energy drinks: what nurses and consumers need to know.

Nurs Womens Health. 2012;

16:423

-428

[21] gunes a,

ozbey g,

vural e,

uluoglu c,

scordo m, et coll. Influence of genetic polymorphisms, smoking, gender and age on CYP1A2 activity in a Turkish population.

Pharmacogenomics. 2009;

10:769

-778

[22] gunja n,

brown ja. Energy drinks: health risks and toxicity.

Med J Aust. 2012;

196:46

-49

[23] gwacham n,

wagner dr. Acute effects of a caffeine-taurine energy drink on repeated sprint performance of American college football players.

Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2012;

22:109

-116

[24] higgins jp,

tuttle td,

higgins cl. Energy beverages: content and safety.

Mayo Clin Proc. 2010;

85:1033

-1041

[25] ishak ww,

ugochukwu c,

bagot k,

khalili d,

zaky c. Energy drinks: psychological effects and impact on well-being and quality of life-a literature review.

Innov Clin Neurosci. 2012;

9:25

-34

[26] kitchens m,

owens bm. Effect of carbonated beverages, coffee, sports and high energy drinks, and bottled water on the in vitro erosion characteristics of dental enamel.

J Clin Pediatr Dent. 2007;

31:153

-159

[27] kristiansen m,

levy-milne r,

barr s,

flint a. Dietary supplement use by varsity athletes at a Canadian university.

Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2005;

15:195

-210

[28] malinauskas b,

aeby v,

overton r,

carpenter-aeby t,

barber-heidal k. A survey of energy drink consumption patterns among college students.

Nutr J. 2007;

6:35

[29] marczinski ca,

fillmore mt,

bardgett me,

howard ma. Effects of energy drinks mixed with alcohol on behavioral control: risks for college students consuming trendy cocktails.

Alcohol Clin Exp Res. 2011;

35:1282

-1292

[30] marczinski ca,

fillmore mt,

henges al,

ramsey ma,

young cr. Effects of energy drinks mixed with alcohol on information processing, motor coordination and subjective reports of intoxication.

Exp Clin Psychopharmacol. 2012;

20:129

-138

[31] marczinski ca,

fillmore mt,

henges al,

ramsey ma,

young cr. Mixing an energy drink with an alcoholic beverage increases motivation for more alcohol in college students.

Alcohol Clin Exp Res. 2013;

37:276

-283

[32] mclellan tm,

lieberman hr. Do energy drinks contain active components other than caffeine?.

Nutr Rev. 2012;

70:730

-744

[33] miller ke. Energy drinks, race, and problem behaviors among college students.

J Adolesc Health. 2008a;

43:490

-497

[34] miller ke. Wired: energy drinks, jock identity, masculine norms, and risk taking.

J Am Coll Health. 2008b;

56:481

-489

[35] NMCD .NMCD. Drug interactions. Natural Medicines Comprehensive Database 2009-10.

[36] o’brien mc,

mccoy tp,

rhodes sd,

wagoner a,

wolfson m. Caffeinated cocktails: energy drink consumption, high-risk drinking, and alcohol-related consequences among college students.

Acad Emerg Med. 2008;

15:: 453

-460

[37] oteri a,

salvo f,

caputi ap,

calapai g. Intake of energy drinks in association with alcoholic beverages in a cohort of students of the School of Medicine of the University of Messina.

Alcohol Clin Exp Res. 2007;

31:1677

-1680

[38] park s,

onufrak s,

blanck hm,

sherry b. Characteristics associated with consumption of sports and energy drinks among US adults: National Health Interview Survey, 2010.

J Acad Nutr Diet. 2013;

113:112

-119

[39] parrott a. Is ectasy MDMA? A review of the proportion of ecstazy tablets containing MDMA, their dosage levels, and the changing perceptions of purity.

Psychopharmacology (Berl). 2004;

173:234

-241

[40] peacock a,

martin fh,

carr a. Energy drink ingredients. Contribution of caffeine and taurine to performance outcomes.

Appetite. 2013;

64:1

-4

[41] pennington n,

johnson m,

delaney e,

blankenship mb. Energy drinks: a new health hazard for adolescents.

J Sch Nurs. 2010;

26:352

-359

[42] petit a,

levy f,

lejoyeux m,

reynaud m,

karila l. Energy drinks: an unknown risk.

Rev Prat. 2012;

62:673

-678

[43] pinto sc,

bandeca mc,

silva cn,

cavassim r,

borges ah, et coll. Erosive potential of energy drinks on the dentine surface.

BMC Res Notes. 2013;

6:67

[44] rath m. Energy drinks: what is all the hype? The dangers of energy drink consumption.

J Am Acad Nurse Pract. 2012;

24: 70

-76

[45] reissig cj,

strain ec,

griffiths rr. Caffeinated energy drinks-a growing problem.

Drug Alcohol Depend. 2009;

99:1

-10

[46] reyner la,

horne ja. Efficacy of a ‘functional energy drink’ in counteracting driver sleepiness.

Physiol Behav. 2002;

75:331

-335

[47] reynolds g. Phys Ed: Do Energy Drinks Improve Athletic Performance?.

The New York Times. December 8, 2010;

[48] riesenhuber a,

boehm m,

posch m,

aufricht c. Diuretic potential of energy drinks.

Amino Acids. 2006;

31:81

-83

[49] rottlaender d,

motloch lj,

reda s,

larbig r,

hoppe uc. Cardiac arrest due to long QT syndrome associated with excessive consumption of energy drinks.

Int J Cardiol. 2012;

158:e51

-52

[50] scientific committee on food . Opinion of the Scientific Committee on Food on Additional information on Energy drinks.

European Commission. 2003-03-05;

[51] seifert sm,

schaechter jl,

hershorin er,

lipshultz se. Health effects of energy drinks on children, adolescents, and young adults.

Pediatrics. 2011;

127:511

-528

[52] seng k,

fun c,

law y,

lim w,

fan w, et coll. Population pharmacokinetics of caffeine in healthy male adults using mixed-effects models.

J Clin Pharm Ther. 2009;

34:103

-114

[53] sepkowitz ka. Energy drinks and caffeine-related adverse effects.

JAMA. 2013;

309:243

-244

[54] usman a,

jawaid a. Hypertension in a young boy: an energy drink effect.

BMC Res Notes. 2012;

5:591

[55] verster jc,

aufricht c,

alford c. Energy drinks mixed with alcohol: misconceptions, myths, and facts.

Int J Gen Med. 2012;

5:187

-198

[56] vivekanandarajah a,

ni s,

waked a. Acute hepatitis in a woman following excessive ingestion of an energy drink: a case report.

J Med Case Rep. 2011;

5:227

[57] wolk bj,

ganetsky m,

babu km. Toxicity of energy drinks.

Curr Opin Pediatr. 2012;

24:243

-251

[58] woods dj. Guarana: Paullinia cupana, P. sorbilis; also known as Brazilian cocoa and ‘zoom’.

J Prim Health Care. 2012;

4:163

-164

Laurent Karila

Centre d’Enseignement, de Recherche et de Traitement des Addictions Hôpital Universitaire Paul-Brousse, AP-HP Université Paris-Sud 11, CEA-Inserm U1000

Prévenir sans nuire : facteurs prédictifs de l’efficacité des programmes de prévention de la dépendance chez les jeunes1

Malgré l’essor des pratiques en prévention de la dépendance depuis les années 1980 (Brisson, 2000

; Gouvernement du Québec, 2001

), une proportion importante de jeunes consomment toujours de l’alcool et des drogues (Institut de la statistique du Québec, 2012

; Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie, 2013

). Il est alors pertinent de se demander si les programmes de prévention de la dépendance sont efficaces, si tous les programmes se valent. Répondre à un tel questionnement s’avère difficile, car encore aujourd’hui, très peu d’études évaluent rigoureusement les effets des programmes de prévention destinés aux jeunes (Vitaro et Carbonneau, 2003

). Qui plus est, aux États-Unis, un tiers des programmes de prévention de la dépendance chez les jeunes ont entraîné des effets iatrogènes, c’est-à-dire l’augmentation de la majorité des comportements qu’ils visaient à prévenir plutôt que leur diminution (Werch et Owen, 2002

). Afin d’éviter les conséquences délétères liées à l’application de certains de ces programmes, il incombe de s’appuyer sur les évaluations des programmes pour en dégager les pistes d’action les plus prometteuses. En effet, de nos jours, le choix de programmes de prévention de la dépendance auprès des jeunes se doit d’être fondé sur des critères scientifiques éprouvés (Craplet, 2006

; Chorpita et coll., 2011

).

Principaux facteurs d’efficacité des programmes offerts aux jeunes dans le but de prévenir la dépendance

Effectuer de la prévention de la dépendance est sans doute difficile, car cette problématique est influencée par de multiples facteurs (Vitaro et Carbonneau, 2003

) et maintenue à l’intérieur de systèmes écologiques variés comme la famille (Vitaro et coll., 2006

), les pairs ou l’école (Tarter, 2002

) ou la société plus élargie. Or, aucun programme de prévention de la dépendance ne peut viser tous les facteurs de risque et de protection qui lui sont associés. Face à une problématique multifactorielle si complexe, l’efficacité sera alors tributaire de la collaboration, la complémentarité et la concertation des services œuvrant pour la mise en place des programmes (Chamberland et coll., 1998

).

À qui devraient s’adresser les programmes ?

De nombreux programmes offerts en milieu scolaire sont jugés efficaces, car ils touchent un nombre important de jeunes (Griffin et Botvin, 2010

). Pourtant, les programmes qui élargissent leur champ d’intervention à d’autres systèmes écologiques (les parents, la communauté) s’avéreraient plus efficaces (Cuijpers, 2002

; Skiba et coll., 2004

; Springer et coll., 2004

; Bond et Hauf, 2007

; Lalonde et Laguë, 2007

). Quant aux programmes dits unimodaux, soit ceux ciblant uniquement le jeune, le parent ou les pairs, ils seraient moins efficaces. En l’absence de programmes bimodaux ou multimodaux, la combinaison de plus d’un programme efficace dans différents milieux, comme l’offre simultanée d’un programme scolaire et d’un programme familial, serait plus efficace que l’offre d’un seul programme (NIDA, 2011

).

Au jeune lui-même

S’il est économiquement plus rentable de réaliser des programmes de prévention à l’ensemble d’une population, les écrits scientifiques ont démontré que les résultats les plus prometteurs proviendraient des programmes différenciés selon le type de consommateurs (abstinents, explorateurs et à risque de développer une consommation abusive) (Santé Canada, 2001

). En effet, certains programmes pourraient être inefficaces, voire nuisibles, s’ils étaient offerts à une cible autre que celle pour laquelle ils ont été conçus (Werch et Owen, 2002

). Réunir des jeunes ayant des habitudes de consommation similaires pourrait donc s’avérer une pratique efficace bien que certains dangers y soient rattachés, dont la stigmatisation des jeunes qui ont une consommation plus problématique (Santé Canada, 2001

; CCLAT, 2009

). De ce fait, une attention particulière devrait être portée lors de la composition des groupes (EMCDDA, 2010

).

Aux parents et à la famille

Généralement, les programmes s’adressant aux parents

2

abordent indirectement la consommation d’alcool et de drogues. En effet, ces programmes ciblent plutôt le développement de compétences parentales ou familiales, composantes reconnues comme étant des facteurs de protection vis-à-vis du développement d’une dépendance chez les jeunes. Les interventions qui visent tant le développement de pratiques parentales adéquates que le développement d’une relation parent-enfant harmonieuse apparaissent les plus efficaces (Griffin et Botvin, 2010

; NIDA, 2011

). Pourtant, si la participation des parents aux programmes de prévention semble être une piste d’intervention intéressante à considérer (Gouvernement du Québec, 2001

), les effets sur la consommation du jeune ne seraient pas clairement établis (Vitaro et Carbonneau, 2003

; Lalonde et Laguë, 2007

).

Aux pairs

Les programmes intégrant les pairs seraient plus efficaces que les programmes qui ne s’intéressent pas à ce système écologique (Hawks et coll., 2002

; Vitaro et Carbonneau, 2003

), mais leur contribution peut aussi entraîner des effets iatrogènes. C’est notamment le cas des groupes de prévention formés uniquement d’une clientèle à haut risque, où certains jeunes augmentent leur consommation plutôt que de la diminuer (Santé Canada, 2001

; Vitaro et Carbonneau, 2003

). Dès lors, comment former des groupes de jeunes en préconisant une approche ciblée, comme recommandé par les écrits scientifiques, si le rassemblement des jeunes plus à risque peut entraîner des effets iatrogènes (Botvin et Griffin, 2007

) ? Il semble que des groupes restreints et homogènes, des animateurs sensibilisés à l’effet possible de contamination dans les groupes et l’intégration de pairs prosociaux soient des pistes d’intervention qui pourraient faciliter la composition de ces groupes (Vitaro, 2008

).

Qui devrait animer les programmes ?

Les professionnels psychosociaux

De tous les types d’animateurs, les professionnels psychosociaux seraient ceux qui seraient les plus efficaces auprès des jeunes (Tobler et coll., 2000

). Le professionnel qui présente des compétences en relation d’aide (l’empathie, la souplesse, la capacité à motiver les jeunes à s’impliquer lors des activités de prévention, à poser des questions qui suscitent des réponses réfléchies et à éviter que ceux-ci entretiennent un discours déviant lors des activités ; Santé Canada, 2001

; Hill, 2008

) assurerait la réussite d’une animation. L’intervenant psychosocial doit également être crédible aux yeux des jeunes (Paglia et Room, 1999

). Une formation appropriée abordant les différentes techniques d’animation assurerait l’efficacité d’un programme (Santé Canada, 2001

; Hawks et coll., 2002

; Botvin et Griffin, 2007

; Lalonde et Laguë, 2007

).

Les pairs

Les programmes employant les pairs à titre d’animateurs sont efficaces (Cuijpers, 2002

; Gottfredson et Wilson, 2003

). Il est toutefois recommandé, lors de la sélection des animateurs, d’attribuer uniquement ce rôle aux pairs jugés crédibles aux yeux des autres jeunes (Paglia et Room, 1999

). Considérant que cette crédibilité est surtout basée sur leur statut social (Paglia et Room, 1999

) et que la consommation de psychotropes peut conférer une certaine popularité à cet âge, il apparaît important de bien évaluer les pairs ciblés pour être animateur (Craplet, 2006

) afin d’éviter de renforcer des conduites délinquantes (Vitaro, 2008

). Par ailleurs, outre la crédibilité du jeune, son âge apparaît être un facteur prédictif de l’efficacité d’un programme. En effet, des bénéfices seraient retirés lorsque les pairs intégrés à titre d’animateurs sont plus âgés que les jeunes ciblés par le programme (Hawks et coll., 2002

; Vitaro, 2008

).

Quels types de programmes offrir ?

Pour qu’un programme soit implanté le plus fidèlement possible et qu’il produise les résultats escomptés, la rigueur est de mise. Cette rigueur est toutefois tributaire des ressources financières et temporelles disponibles dans le milieu d’implantation. C’est pourquoi certains sont d’avis que l’implantation stable d’un programme devrait être un objectif en soi (Santé Canada, 2001

). Enfin, un programme ne saurait, à lui seul, répondre à toutes les populations, et ce, quelles que soient les caractéristiques du milieu dans lequel il est implanté. Il importe donc de s’appuyer sur les connaissances empiriques afin de jumeler le bon programme à la bonne période de développement, tout en tenant compte du milieu d’implantation (CCLAT, 2009

).

La durabilité et l’intensité des programmes

Les changements dans les habitudes de vie s’opèrent généralement sur une longue période de temps et les changements dans les habitudes de consommation n’échappent pas à cette règle. Pour certains auteurs, les programmes s’échelonnant sur une longue période

3

s’avéreraient plus efficaces (Santé Canada, 2001

) alors que pour d’autres, il n’existe aucune évidence suffisante qui permette d’affirmer que les programmes de plus longue durée sont plus efficaces que ceux de plus courte durée

4

(Cuijpers, 2002

; Gottfredson et Wilson, 2003

). En l’absence de consensus, il importe tout de même d’assurer la durabilité des programmes. En effet, les programmes efficaces offrent habituellement des périodes de rappel pour réactiver les acquis réalisés lors du programme initial de prévention (Santé Canada, 2001

; Hawks et coll., 2002

; Skiba et coll., 2004

). Sans durabilité, il apparaît difficile d’assurer l’efficacité des programmes.

Outre la durabilité du programme, son intensité affecte son efficacité. En effet, il est recommandé que pour produire des effets positifs, les programmes de prévention doivent être investis de manière continue (Santé Canada, 2001

). Or, l’intensité à laquelle les programmes devraient être proposés pour qu’ils soient efficaces demeure inconnue (EMCDDA, 2010

). Certains auteurs affirment que pour s’avérer efficaces, les programmes devraient être offerts à raison d’au moins 45 minutes par semaine (Santé Canada, 2001

).

La viabilité des programmes

Avant de créer un programme de prévention, il convient de s’assurer de sa viabilité à long terme. Ainsi, une évaluation rigoureuse de l’adéquation entre les ressources nécessaires à la réalisation et au maintien du programme de prévention et celles disponibles au moment de sa création tout comme une évaluation de l’intérêt et de la pertinence de s’attarder à une telle problématique à long terme seraient nécessaires (Santé Canada, 2001

). Aussi, pour assurer la viabilité des programmes, il serait bénéfique de vérifier qu’ils s’intègrent bien aux missions de l’institution scolaire ou de santé (Bond et Hauf, 2007

; CCLAT, 2009

).

Le contenu des programmes

Le contenu des programmes représente, à lui seul, une partie importante des facteurs prédictifs de l’efficacité de la prévention de la dépendance. Le message sur les risques de la consommation compris dans plusieurs programmes de prévention peut être « délicat » à transmettre. En effet, pour les jeunes, courir des risques et le goût de l’interdit comprend sa part de plaisir. Le message initialement éducatif pourrait devenir incitatif pour les jeunes. Ainsi, avant l’implantation définitive d’un nouveau programme dans un milieu, il faudrait idéalement évaluer l’efficacité de ce dernier, par exemple, à l’aide de projets pilotes (Santé Canada, 2001

).

Les objectifs des programmes

Les mesures de contrôle ont trop souvent eu des effets pervers (Craplet, 2006

), ce qui peu à peu a entraîné la transformation des cibles de prévention en objectifs éducatifs. Or, aucun objectif considéré indépendamment ne permet à lui seul d’entraîner des changements positifs sur la consommation de psychotropes des jeunes. Il est, toutefois, recommandé d’adapter les objectifs à l’âge et à la population ciblée tout en établissant un lien clair avec la consommation de psychotropes (Paglia et Room, 1999

). À titre d’exemple, les programmes de prévention offerts aux jeunes de moins de 12 ans devraient viser à empêcher ou à retarder l’âge d’initiation à l’alcool et aux drogues (Santé Canada, 2001

) alors que ceux réalisés à la fin de l’adolescence devraient s’inscrire dans une visée de réduction des méfaits

5

puisqu’une grande majorité des adolescents se sera déjà initiée aux psychotropes (Santé Canada, 2001

).

Basés sur la prémisse que les jeunes qui consomment peuvent présenter des vulnérabilités individuelles, les programmes de prévention visant le développement de compétences comme la résolution de problèmes, la prise de décision, la communication et l’affirmation s’avéreraient efficaces pour certains jeunes (Santé Canada, 2001

; Hawks et coll., 2002

; Springer et coll., 2004

; Botvin et Griffin, 2007

). Toutefois, auprès des élèves plus âgés, ces programmes seraient moins efficaces (Santé Canada, 2001

). Avec cette population, comme avec les plus jeunes d’ailleurs, les programmes visant à modifier les perceptions erronées

6

des jeunes relativement aux normes de consommation seraient efficaces (Santé Canada, 2001

; Cuijpers, 2002

; Montoya et coll., 2003

; Lalonde et Laguë, 2007

).

D’autres facteurs de risque associés à la consommation chez les jeunes tels que la faible estime de soi (Vitaro et coll., 2000

) sont visés par des programmes alternatifs qui proposent des activités sportives ou artistiques dans un environnement sans consommation. Ces programmes n’abordent pas directement la consommation dans leur contenu, et permettent de recruter des jeunes à l’extérieur de l’école (Santé Canada, 2001

). Alors que certains notent peu d’influence sur la diminution de la consommation de psychotropes (Tobler et coll., 2000

), d’autres classent cette approche comme deuxième plus efficace, derrière les programmes permettant le développement des compétences (Springer et coll., 2004

).

La susceptibilité à l’influence des pairs est également un facteur de risque à la consommation chez les jeunes (Vitaro et coll., 2000

). Les résultats des programmes ayant des objectifs visant à résister aux influences sociales

7

sont reconnus comme traduisant une efficacité mitigée. En effet, pour certains auteurs, ces programmes sont efficaces, ou du moins prometteurs (Cuijpers, 2002

; Hawks et coll., 2002

; Montoya et coll., 2003

; Springer et coll., 2004

; Skiba et coll., 2004

; Gouvernement du Québec, 2006 ; Lalonde et Laguë, 2007

). Selon ces auteurs, ces programmes permettraient de réduire du tiers la proportion de ceux qui commencent à consommer la cigarette, l’alcool ou le cannabis (Botvin et Griffin, 2007

). Par ailleurs, les résultats découlant de tels objectifs seraient peu durables à long terme (Lalonde et Laguë, 2007

; EMCDDA, 2010

). Cependant, d’autres auteurs considèrent que ces programmes sont surestimés et peuvent entraîner un nombre important d’effets iatrogènes (Santé Canada, 2001

; Werch et Owen, 2002

; Vitaro, 2008

).

Enfin, les programmes visant à augmenter les connaissances quant aux substances seraient peu efficaces, voire nuisibles (Tobler et coll., 2000

; Santé Canada, 2001

; Werch et Owen, 2002

; Springer et coll., 2004

; Botvin et Griffin, 2007

). En effet, les informations transmises dans le cadre de ces programmes ne sont pas suffisantes pour modifier les habitudes de consommation des jeunes (Botvin et Griffin, 2007

). Néanmoins, combinés à une approche visant à développer des compétences, ces programmes seraient plus efficaces (Hawks et coll., 2002

).

Les stratégies pédagogiques des programmes

Chez les jeunes, les programmes interactifs seraient les plus efficaces (Tobler et coll., 2000

; Springer et coll., 2004

; Botvin et Griffin, 2007

; CCLAT, 2009

). Des deux formes de participation active, à savoir l’implication dans un groupe et l’implication personnelle, l’implication dans un groupe est celle qui s’avère la plus efficace (Springer et coll., 2004

).

Le message des programmes

Le message se doit d’être crédible aux yeux des jeunes. Pour ce faire, les programmes devraient s’intéresser à toute forme de consommation, qu’elle soit légale ou non (NIDA, 2011

) en fournissant des faits et des prévalences exacts de la consommation de substances chez les jeunes (Santé Canada, 2001

; Botvin et Griffin, 2007

). Pour être crédible et réaliste, le message transmis devrait aussi discuter des avantages perçus par les jeunes quant à la consommation (Santé Canada, 2001

). Toutefois, si ces avantages sont abordés, l’animateur devrait proposer des stratégies permettant d’obtenir ces mêmes bénéfices sans consommer ou en diminuant leur consommation (Santé Canada, 2001

).

De plus, le message devrait être représentatif des jeunes, de sorte qu’ils se reconnaissent à travers les propos véhiculés. Une bonne connaissance de la population cible, des caractéristiques et des ressources de la communauté dans laquelle le programme sera proposé s’avère essentielle (Santé Canada, 2001

; Gouvernement du Québec, 2006 ; CCLAT, 2009

). Le message doit également être adapté à l’âge et à la culture des participants (Hawks et coll., 2002

; Gouvernement du Québec, 2006 ; Bond et Hauf, 2007

; Botvin et Griffin, 2007

), notamment par l’utilisation d’un langage adapté ou d’un contenu audiovisuel connu des jeunes (Botvin et Griffin, 2007

). De même, les programmes devraient fournir des messages reflétant les conséquences et des solutions à court terme plutôt qu’à long terme, les jeunes ayant plus de difficulté à s’identifier dans les projections lointaines (Santé Canada, 2001

; Hawks et coll., 2002

; Griffin et Botvin, 2010

). Enfin, l’humour à outrance et la banalisation n’apparaissent pas comme des stratégies à privilégier pour délivrer le message, bien qu’elles captent plus facilement l’attention des jeunes (Paglia et Room, 1999

).

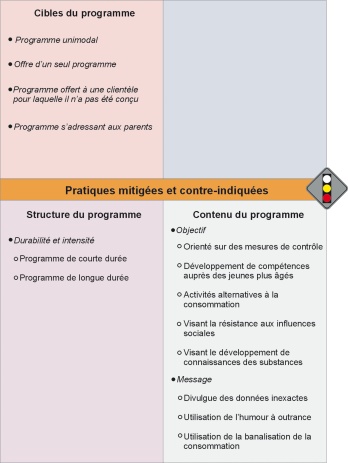

En conclusion, il est proposé de récapituler les différents facteurs prédictifs de l’efficacité des programmes de prévention universelle et ciblée de la dépendance à l’intention des jeunes sous forme de figures (voir figures 1 et 2). Les actions isolées, individualisées et intuitives permettront difficilement d’agir sur la consommation de psychotropes. Les jeunes les plus à risque de développer une consommation problématique sont également plus à risque d’avoir d’autres difficultés (Vitaro et coll., 2000

). En ce sens, les programmes de prévention de la dépendance gagneront à s’arrimer aux autres pratiques préventives offertes afin d’augmenter leur efficacité.

Bibliographie

[1]agence de la santé et des services sociaux de l’estrie. La consommation de cigarettes, d’alcool et de drogues chez les jeunes du secondaire en Estrie.

2013;

Document téléchargeable à l’adresse :

http://www.santeestrie.qc.ca/.

[2]bond la hauf amc. Community-based collaboration: An overarching best practice in prevention.

The Counseling Psychologist. 2007;

35:567

-575

[3] botvin gj,

griffin kw. School-based programmes to prevent alcohol, tobacco and other drug use.

International Review of Psychiatry. 2007;

19:607

-615

[4] brisson p. Développement du champ québécois des toxicomanies au XX

e siècle.

In : L’usage des drogues et la toxicomanie, volume III. In: brisson p (dir.), editors.

Boucherville:Gaëtan Morin Éditeur;

2000;

444

[5]centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies (cclat). Consolider nos forces : Normes canadiennes de prévention de l’abus de substances en milieu scolaire. Un guide pour les intervenants en santé et en éducation (version 1.0).

Ottawa : Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies. 2009;

76 pp.

[6] chamberland c,

dallaire n,

lindsay j,

frechette l,

beaudoin g,

cameron s. Les conditions de réussite en prévention/promotion en enfance-jeunesse-famille : une question de justification et de faisabilité.

Revue canadienne de santé mentale communautaire. 1998;

17:37

-59

[7] chorpita bf,

daleiden el,

ebesutani c,

young j,

becker kd, et coll. Evidence-based treatments for children and adolescents: An updated review of indicators of efficacy and effectiveness.

Clinical Psychology: Science and Practice. 2011;

18:153

-171

[8] craplet m. La prévention « mise à la question » : éducation ou contrôle.

Alcoologie et addictologie. 2006;

28:337

-346

[9] cuijpers p. Effective ingredients of school-based drug prevention programs. A systematic review.

Addictive Behavior. 2002;

27:1009

-1023

[10]european monitoring centre for drugs and drug addiction (emcdda). Best practice portal.

2010;

Page consultée en ligne le 7 juin 2010 sur le site

www.emcdda.europa.eu/best-practice.

[11] gottfredson dc,

wilson db. Characteristics of effective school-based substance abuse prevention.

Prevention Science. 2003;

4:27

-38

[12]gouvernement du quebec. Pour une approche pragmatique de prévention en toxicomanie. Orientations. Axes d’intervention. Actions. Québec : Ministère de la Santé et des Services Sociaux.

2001;

57 pp.

[13] griffin kw,

botvin gj. Evidence-based interventions for preventing substance use disorders in adolescents.

Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. 2010;

19:505

-526

[14] hawks d,

scott k,

mcbride n,

jones p,

stockwell t. Prevention of psychoactive substance use. A selected review of what works in the area of prevention.

Genève : Organisation mondiale de la santé. 2002;

277 pp.

[15] hill nl. Adolescent substance use prevention interventions outside of classroom settings.

Child and Adolescent Social Work Journal. 2008;

25:451

-467

[16] institut de la statistique du quebec . L’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011. Gouvernement du Québec.

2012;

258 pp.

[17] kumpfer kl,

alvarado r. Family-strengthening approaches for the prevention of youth problem behaviors.

American Psychologist. 2008;

58:457

-465

[18] lalonde m,

laguë j. Analyse du potentiel d’efficacité des programmes québécois de prévention du tabagisme chez les jeunes.

Montréal : Agence de la santé et des services sociaux de Montréal/Direction de santé publique, Développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec. 2007;

148 pp.

[19] montoya id,

atkinson j,

mcfaden wc. Best characteristics of adolescent gateway drug prevention programs.

Journal of Addictions Nursing. 2003;

14:75

-83

[20]national institute on drug abuse (nida). Preventing drug abuse among children and adolescents.

A research based guide for parents, educators and community leaders (2

nd ed.). Bethesda, MD:National Institute of Health;

2005;

42 pp.

[21]national institute on drug abuse (nida). DrugFacts: Lessons from Prevention Research.

2011;

Document téléchargeable à l’adresse :

http://www.drugabuse.gov.

[22] paglia a,

room r. Preventing substance use problems among youth: A literature review and recommendations.

The Journal of Primary Prevention. 1999;

20:3

-46

[23]sante canada. Prévention des problèmes attribuables à la consommation d’alcool et d’autres drogues chez les jeunes. Un compendium des meilleures pratiques.

Ottawa : Ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. No H39-580/2001F. 2001;

[24] skiba d,

monroe j,

wodarski js. Adolescent substance use: Reviewing the effectiveness of preventing strategies.

Social Work. 2004;

49:343

-353

[25] springer jf,

sale e,

hermann j,

sambrano s,

kasim r,

nistler m. Characteristics of effective substance abuse prevention programs for high-risk youth.

The Journal of Primary Prevention. 2004;

25:171

-194

[26] tarter re. Etiology of adolescent substance abuse: A developmental perspective.

The American Journal of Addiction. 2002;

11:171

-191

[27] tobler ns,

roons mr,

ochshorn p,

marshall dg,

streke av,

stackpole km. School-based adolescent drug prevention programs: 1998 meta-analysis.

The Journal of Primary Prevention. 2000;

20:275

-336

[28] vitaro f. Prévention des toxicomanies : d’abord, ne pas nuire !.

2008;

Document téléchargeable à l’adresse :

www.cqld.ca.

[29] vitaro f,

carbonneau r. La prévention de la consommation abusive ou précoce de substances psychotropes chez les jeunes.

In: vitaro f, gagnon c (dir.), editors.

Prévention des problèmes d’adaptation chez les enfants et les adolescents : Tome II, Les problèmes externalisés.

Québec:Presses de l’Université du Québec;

2003.

p. 335

-378

[30] vitaro f,

carbonneau r,

assaad j-m. Les enfants de parents affectés d’une dépendance, Problèmes et résilience.

Québec:Les Presses de l’Université du Québec;

2006.

178 pp.

[31] vitaro f,

carbonneau r,

gosselin c,

tremblay re,

zoccolillo m. L’approche développementale et les problèmes de consommation chez les jeunes : prévalence, facteurs de prédiction, prévention et dépistage.

In: brisson p (dir.), editors.

L’usage des drogues et la toxicomanie, volume III.

Boucherville:Gaëtan Morin Éditeur;

2000.

p. 279

-312

[32] werch ce,

owen dm. Iatrogenic effects of alcohol and drug prevention programs.

Journal of Studies on Alcohol. 2002;

63:581

-590

Myriam Laventure et Krystel Boisvert

Département de psychoéducation, Université de Sherbrooke, Québec

The EU-Dap Project: a brief summary

In the early 2000s, I and my group started to work for a Cochrane Systematic review on School-based prevention of illicit drugs (Faggiano et al., 2005

). Since the first draft of the review, we perceived that the situation of the science in this specific field of prevention was characterized by:

• the large majority of studies were from USA;

• in the European context, there was only one small study from UK;

• the number of RCTs (randomized controlled trials) was quite low;

• the proportion of prevention programs with results favouring controls (iatrogenics) was unexpectedly high.

These few considerations raised the concern about the possible effects of preventive interventions against drug use in Europe, and supported the decision to apply for a European collaborative study aimed at developing a new program and conducting a randomised evaluation of it.

With the support of EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), a project was developed, involving 9 centres in 7 countries (Austria, Belgium, Germany, Greece, Italy, Spain, Sweden). The original group was composed by program developers and by epidemiologists and experts in program evaluation.

A few information on EU-Dap (EUropean Drug Abuse Prevention) conduction

The first step was to define the objectives of the program: they were the prevention or delay of the onset of tobacco and drug use (especially cannabis, given the age of the target group), and of alcohol abuse.

Once established the objectives of the prevention program to be developed, the work was organised in two parts, conducted by two different groups: the program development itself and the evaluation design. This was justified by the need to separate the interests on program and evaluation, in order to limit the possible conflict of interests.

The study design was a Cluster randomised study, in which the schools were the unit of randomisation and the students the statistic unit for the evaluation (Faggiano et al., 2007

). The information about the outcomes, and the mediating factors, were collected by means of a self-completed questionnaire, linked with the follow-up information by means of an original anonymous code (Galanti et al., 2007

).

One hundred and 53 schools corresponding to 345 classes were originally enrolled in the study, and 7,079 students participated in the baseline survey in September–October 2004 (Faggiano et al., 2007

).

There were 3 follow-ups, to evaluate short term effects (at the end of the first school year of intervention, at least 3 months after the end of the program), at 18 months and 30 months after the baseline. The data from the last survey were never published because of the high level of lost in the follow-up due to changes in scholar levels in some countries (and subsequent difficulties in following students), and to drop out of some centres.

The program Unplugged

The EU-Dap program, named Unplugged, is an original school-based program aimed at preventing or delaying the use of tobacco and drugs and the abuse of alcohol.

Theoretical model

Unplugged is the first program in Europe based on comprehensive social influence approach (CSI). It is mainly based on the Social learning theory (Bandura, 1977

), and on Social norms theory (Perkins and Berkowitz, 1986

). Moreover, from the problem behaviour theory, it caught the choice to teach Life skills to students to give them the tools to recognise and manage the factors affecting their substance use (Jessor and Jessor, 1977

). From the Reasoned Action-Attitude and Planned Behaviour theory (Fishbein and Ajzen, 1975

) came the choice to include in the program some units about knowledge of the risks of substance use.

Target population

The target population is the age group in the beginning of the epidemiological curve of increase of use of these substances, i.e. for Europe around 12-14 years.

Program structure

There are 12 units of approximately 1 hour each, to be conducted weekly in the class. The following table presents the details of the units (van der Kreeft et al., 2006

) (table I)

1

1

.

Program delivering and training course

The program is delivered by the class teacher, after a training of approximately 2.5 days. The teacher course consists in a replication of the program with the participants, and for this reason it is characterised by a high level of interactivity. The course is conducted by local or national professionals trained by the EU-Dap Faculty.

EU-Dap Faculty

The University of Ghent (BE) ensures the training of national trainers, as well as the assurance of the quality of the program dissemination at the country level. The aim of the centre is to standardise the delivery of the program and to promote fidelity implementation. It is also responsible for the adaptations of the program to other contexts.

Property and costs

Since program development and evaluation was done in the context of a publicly funded EU project, the EU-Dap original study group decided to leave the program as Public Property. The Copyrights are of the OED (Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze – ASL TO3 – Grugliasco - TO), in order to not allow for unapproved program manipulation. For these reasons, the program can be used for free. Since there is not any funding available for the dissemination of the program, it is needed to foresee resources for the training course, for printing materials and any other cost linked to the translation and adaptation of the manuals.

Tableau I Details of the units of the program structure

|

Focus

|

Unit

|

Title

|

Activities

|

Goals

|

|

Knowledge and attitudes

|

1

|

Opening unplugged

|

Presentation, group work, contract management, homework

|

Introduction to the program, setting of rules for the lessons, reflecting on knowledge on drugs

|

| |

2

|

Choices: risk and perception

|

Group work, collage, game

|

Information on different factors influencing drug use

|

| |

3

|

Drugs: get informed

|

Group work, quiz

|

Information on positive and negative effects of drug use

|

| |

4

|

Smoking the cigarette drug: get informed

|

Quiz, plenary discussion, feedback, game

|

Information on the effects of smoking, differentiation of expected vs. real effects and short-term vs. long-term effects

|

|

Interpersonal skills

|

5

|

Your beliefs, norms and information: are they correct?

|

Presentation, plenary discussion, group work, game

|

Fostering critical evaluation of information, correction of norms

|

| |

6

|

To be or not to be in a group

|

Role-play, plenary discussion, game

|

Clarification of group influences group experiences

|

| |

7

|

Express yourself

|

Game, plenary discussion, group work

|

Adequate communication of emotions, distinguishing between verbal and non-verbal communication

|

| |

8

|

Party tiger

|

Role-play, game, plenary discussion

|

Recognition of positive qualities, positive feedback, practice of strategies to get in contact with others

|

|

Intrapersonal skills

|

9

|

Get up, stand up

|

Plenary discussion, group work, role-play

|

Fostering assertiveness and respect for others

|

| |

10

|

Coping competence

|

Game, presentation, plenary discussion, group work

|

How to express negative feeling, coping with weaknesses

|

| |

11

|

Problem solving and decision making

|

Presentation, plenary discussion, group work, homework

|

Structured problem solving, fostering creative thinking and self-control

|

| |

12

|

Goal setting and closure

|

Game, group work, plenary discussion

|

Distinguishing long-term and short-term objectives, feedback on the program

|

Targeted mediators

Unplugged targets several mediators of the causal relationship with the incidence of use of substances. A formal mediation analysis of the program functioning has been conducted recently and a paper is in preparation and will be published soon (Vigna-Taglianti will be the first author). The following figure summarises the complex actions of the 12 program units and the target mediators (figure 1

).

Materials

The main materials available for the program conduction are the Teacher’s Manual, the Student’s workbook and a set of cards. This stuff is usually delivered to the teachers, once completed the training, in a cardboard box, containing a workbook for each class student. The materials are available in many languages, including French.

Main effects of Unplugged

The main evaluation of effectiveness of Unplugged provided a sound set of results. The following table provides a summary of the effect on the outcomes planned in the study protocol at the first and the second follow-up (Faggiano, 2008

and 2010

) (table II

).

Tableau II Summary of the effect of Unplugged on the outcomes at the first and the second follow-up

| |

Post-test

|

18 months follow-up

|

| |

% reduction

|

% reduction

|

|

ALO smokinga

|

–12

|

–6

|

|

Regular smoking

|

–14

|

–11

|

|

Daily smoking

|

–30*

|

–8

|

|

ALO drunkennessa

|

–28*

|

–20*

|

|

Regular drunkenness

|

–31*

|

–38*

|

|

ALO cannabisa

|

–23*

|

–17

|

|

Regular cannabis

|

–24

|

–26

|

a ALO smoking: at least one cigarette in the past month; ALO drunkenness: at least one episode of drunkness in the past month; ALO cannabis: at least one episode of use of cannabis in the past month.

* - p<0.05

Smoking

The short term effects show a statistically significant reduction of the daily smoking (at least 20 cigarettes in the last month), and the effect was also visible for at least one cigarette in the past month (ALO) and in the regular smoking (6 to 19 cigarettes in the last month); the effect on smoking faded in the 18 months follow-up (see table II). This has been explained by the authors by the high level of social pressure of smoking in the countries involved in the study, at the time of the evaluation. Students are affected by the program in the short run, but during the year following the end of the program, they continue to see teachers smoking outside the school, or in other schools premises, sometimes together with their classmates, the smoking of parents was not changed etc. These results are based on prevalence of smoking. Another important data is the incidence: among the non-smokers at the baseline survey, the reduction persists even at 18 months, stressing the preventive nature of the program (Faggiano et al., 2010

).

Alcohol abuse

The risk of drunkenness, the indicator of alcohol abuse chosen for the study, showed a reduction both at short and long follow-up, by about 30% (see table II). Reduction of alcohol use was not an explicit objective of Unplugged, and the results are slightly in favour of intervention group, but without statistical significance (Caria et al., 2011a

).

The program was also effective on indirect outcomes: the problems due to alcohol drinking (with parents, friends or public authorities) are significantly reduced in the intervention group (see table III

), compared with controls (Caria et al., 2011a

).

Tableau III Effects of Unplugged on indirect outcomes: adjusted Odds Ratios

| |

Crude estimates

|

Adjusted estimates

|

| |

6th mFU

|

18th mFU

|

6th mFU

|

18th mFU

|

|

Problems due to alcohol drinking

| | | | |

|

Overall

|

0.92

|

0.78*

|

0.93

|

0.77*

|

|

Boys

|

0.76

|

0.75

|

0.73

|

0.75

|

|

Girls

|

1.19

|

0.81

|

1.27

|

0.81

|

|

Problems due to drug use§

| | | | |

|

Overall

|

0.75

|

0.69*

|

0.75

|

0.68*

|

|

Boys

|

0.63

|

0.56*

|

0.63

|

0.55*

|

|

Girls

|

0.91

|

0.96

|

0.85

|

0.94

|

6th mFU= follow up of the 6th month; 18th mFU= follow up of the 18th month

§ self reported information

* p < 0.05%

Cannabis use

The program reduced by about 20% the use of cannabis in the past 30 days (see table II), both at the short term and at 18 months follow-up (in this case the upper limit of the confidence interval was 1.00). Stratifying the results by baseline use, the program resulted equally effective in every baseline condition (Faggiano et al., 2010

). The table III shows that the program appears to reduce the problems due to drug use, as stated by the students.

Moderators of the association

The analysis revealed that gender is a relevant moderator of the intervention effect (see table IV

): the short terms effects are clearly concentrated among boys, which showed a strong intervention effect. Following a new analysis stratified by age, the authors explained this effect by an age effect: among younger girls (12 years old) the effect exists, but if fades in the following age groups, whereas among boys the effect increases in the later age groups. This is probably the effect of an early psychological maturation of girls compared to boys and must be considered in the dissemination of intervention (Vigna-Taglianti et al., 2009

).

Tableau IV Short time effects of Unplugged according to gender

| |

Males

|

Females

|

|

Outcome

|

Adjusted POR

(95% CI)

|

Change

(%)

|

Adjusted POR

(95% CI)

|

Change

(%)

|

|

ALO smokinga

|

0.88 (0.66-1.18)

|

–12

|

0.86 (0.65-1.15)

|

–14

|

|

Regular smoking

|

0.68 (0.50-0.93)

|

–32

|