En France, en 2005, on comptait 104 556 omnipraticiens (toutes activités confondues) et 101 308 spécialistes. La densité moyenne pour 100 000 habitants serait donc de 340 médecins, dont 167 médecins généralistes. Mais le nombre de médecins effectivement actifs est moindre. Une étude parue dans médecine/sciences en 2001 avait déjà analysé les diverses orientations des médecins généralistes [

1]. En 2002, le nombre de médecins libéraux généralistes était de 70 000 et celui des médecins libéraux spécialistes de 62 000. Selon les projections de la DRESS (Direction de la Recherche, de l’Évaluation, des Études et des Statistiques) [

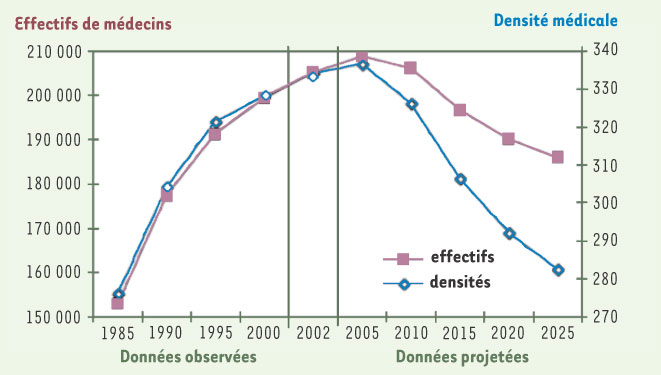

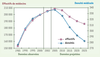

2], ces chiffres devraient baisser avec un recul de 9 % de libéraux généralistes en 2025 et globalement, le nombre de médecins diminuerait d’environ 15 % pour atteindre (toujours pour 100 000 habitants) 283 médecins en moyenne en 2025 (Figure 1).

| Figure 1.

Effectifs de médecins (moins de 80 ans) de 1995 à 2025 pour la France (sources : Adeli redressé). Projections DREES (nc = 7 000). |

Prévision d’une baisse du nombre des médecins

Les raisons en sont multiples :

-

La moyenne d’âge est de 48 ans chez les médecins généralistes, et de nombreux médecins vont prendre leur retraite.

-

Les promotions ont diminué à partir de l’instauration en 1971 d’un numerus clausus à la fin de la 1re année des études de médecine.

Ce numerus clausus a fait diminuer le nombre des étudiants en médecine (3 500 en 1992-1993 pour remonter à 6 200 en 2004-2005). Il a eu aussi un retentissement sur les inscriptions en médecine, le concours étant considéré comme trop difficile, et d’autres professions (commerce, écoles d’ingénieurs), semblant plus attractives chez les jeunes.

La dernière décision ministérielle augmente le numerus clausus à 7 000 pour l’année 2006-2007, ce qui aura pour effet d’augmenter le nombre de médecins dans 10 ans (étant donné la durée des études de médecine), et peut-être d’attirer plus d’inscriptions dans les facultés de médecine.

-

Une augmentation relative de la population se poursuivra pendant cette période.

Les médecins choisissent de préférence des spécialités

Une étude faite en 2001 montrait clairement que le nombre d’omnipraticiens est inférieur au nombre de spécialistes. De plus, il existe parmi les omnipraticiens de nombreux modes d’exercice répertoriés ou non (homéopathie, acupuncture, ostéopathie…) très éloignés de la médecine générale en ambulatoire [

3]. Les résultats de l’ECN (examen national classant) montre nettement que chaque année un pourcentage important de postes d’internes en DES (diplôme d’études spécialisées) de médecine générale ne sont pas pourvus. Certains s’orientent vers divers secteurs (prévention, administration). Parmi ceux qui exercent véritablement la médecine générale, de plus en plus se dirigent vers des cabinets de groupe et des activités liées à des secteurs hospitaliers.

Et pour finir, les médecins généralistes exerçant en cabinet individuel se trouvent essentiellement en région parisienne (21 %) et dans les villes de province de plus de 200 000 habitants (26 %).

En 2006, le nombre de médecins généralistes libéraux actifs est évalué à 68411 ; on mesure la différence avec le nombre d’omnipraticiens [

4].

La féminisation de la profession médicale fait diminuer le nombre des généralistes

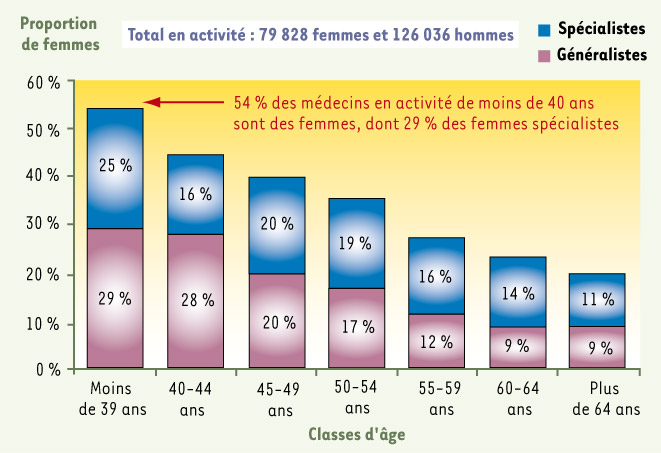

Les femmes représentent 38,8 % des médecins en France métropolitaine. Elles s’orientent plus souvent vers des spécialités. La proportion des femmes est d’autant plus forte que les classes d’âge sont jeunes

(Figure 2). Parmi les étudiants inscrits en première année en 2004, 64 % sont des femmes. Même si elles optent pour la médecine générale, le choix du cabinet individuel est peu fréquent. Installées en médecine libérale, elles ont une activité moyenne inférieure, c’est-à-dire égale à 70 % de celle de leurs collègues masculins. Elles ne bénéficient pas des mêmes avantages que les salariées quand elles sont enceintes et ne sont pas dispensées de garde en fin de grossesse. Le SNJMG (syndicat des jeunes médecins généralistes) a attiré l’attention des pouvoirs publics sur ce sujet.

| Figure 2.

Proportion des femmes selon l’âge et la répartition généralistes/spécialistes de chaque tranche d’âge (pour le total des médecins en métropole) (source CNOM 2006). |

Le désir d’un temps de travail allégé est fréquent parmi les femmes et les jeunes

Les nouvelles générations de médecins refusent les horaires trop élevés du généraliste qui interdisent une vie de famille normale avec participation active à l’éducation des enfants. La perspective d’une installation en cabinet de groupe est privilégiée, de même que des activités diverses pour éviter le surcroît de gardes et des horaires trop lourds. Ces médecins sont les principaux acteurs des soins de proximité, en première ligne pour le suivi des grossesses, des nourrissons, et de la contraception. Ils souhaitent donc aussi être proches d’un hôpital afin de pouvoir disposer rapidement d’un plateau technique. C’est pourquoi, en cas d’installation individuelle, celle-ci se fait le plus souvent dans les grandes villes.

La répartition de l’ensemble des médecins sur le territoire

Passer dix ans d’études pour devenir médecin dans une grande ville, fonder une famille et avoir des enfants n’incitent pas les jeunes médecins à s’installer en milieu rural, surtout si l’épouse a elle-même une profession, et si les collèges et lycées sont trop distants. De plus, chaque fois qu’ils peuvent choisir après l’ECN (examen classant ayant remplacé l’internat), ils optent pour des régions agréables (sur le plan du climat et des activités culturelles : Île-de-France, région PACA).

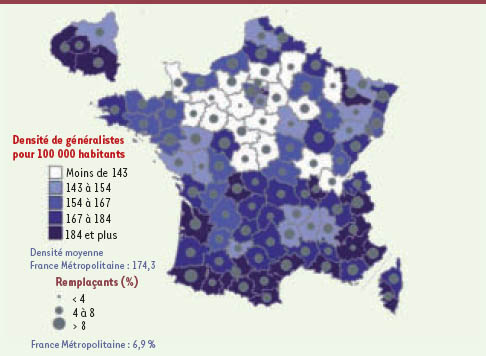

C’est pourquoi le gradient nord-sud est très net.

Les régions les mieux dotées sont la région PACA et la région bordelaise. La région parisienne paraît moins bien dotée car la population est plus dense et il existe des zones de banlieues sous-médicalisées. En revanche, la densité départementale en médecins généralistes montre que des régions comme la Picardie, la Haute-Normandie, la Meuse, le Cotentin sont les moins bien dotées : moins de 142 médecinspour 100 000 habitants. L’URCAM (union régionale des caisses d’assurance maladie) de Picardie a fait une étude détaillée de la démographie médicale [

5] et a proposé en 2006 des avantages et des aides à l’installation des médecins dans les zones géographiques déficitaires (Figure 3).

| Figure 2.

Densité départementale de médecins généralistes en activité professionnellepour 100 000 habitants en métropole (source CNOM 2005 : Ordre National des Médecins) |

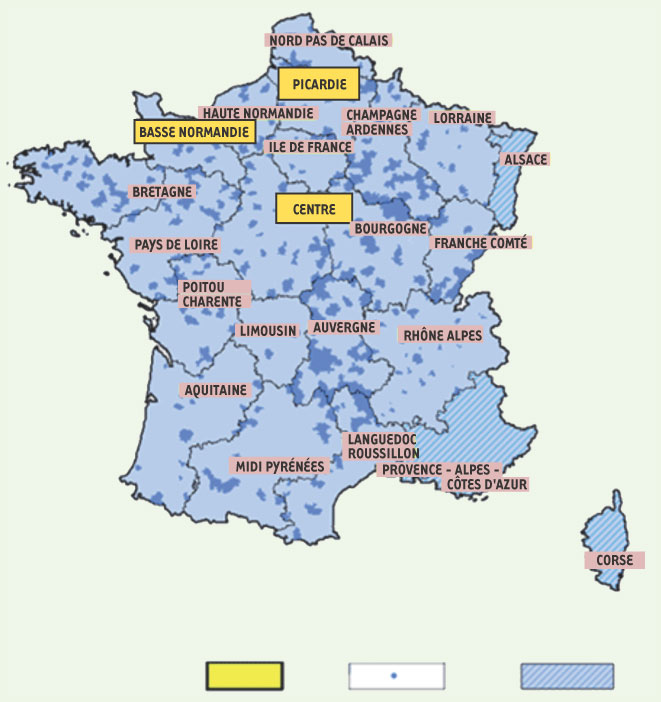

Les déserts médicaux

Au sein des régions où la densité médicale est faible, on observe des zones encore plus défavorisées où la population ne peut avoir que difficilement accès à un médecin généraliste. Sur un département, la répartition est hétérogène, la répartition cantonale mettant à jour des graves déficits dans certains villages ruraux. Il s’agit généralement de régions qui se dépeuplent progressivement et dont la population qui vieillit n’en a pas moins besoin d’avoir recours à un médecin Sur l’ensemble du territoire, elle correspond à environ 4 %

(Figure 4).

| Figure 4.

Régions ayant les densités les plus faibles avec mention des communes à faible densité médicales. Nom des régions en rose ; exemple de régions ayant une densité médicale parmi les plus faibles en jaune ; zones à faible densité médicale en bleu foncé ; régions sans communes à faibles densité médicale en hachuré (source: DGS/bureau des systèmes d’information et CNOM 2005). |

Désormais le point est fait

L’ensemble des organisations concernées, très conscientes de la gravité du problème, ont établi des études statistiques et il est maintenant possible de trouver des renseignements suivis auprès du CNOM (conseil national de l’ordre des médecins), de la CNAMTS, de la CARMF avec exploitation ADELI (Association pour la Maîtrise des Systèmes d’Information).

De nombreuses études sont mises à jour régulièrement.

Des outils en ligne d’aide à l’installation mis en place par la caisse primaire d’assurance maladie sont désormais accessibles sur les sites c@rtoSanté et inst@lsanté

Le rapport Berland, demandé par le ministre Jean-François Mattei en 2002, a fait des propositions très concrètes pour remédier aux « déserts médicaux » et fait l’objet d’un suivi [

6].