III. Facteurs sociaux, culturels, économiques et inégalités sociales en matière de nutrition

2014

11-

Insécurité alimentaire

À partir des années 1990, on trouve une abondante littérature sur l’insécurité alimentaire, évaluée à des échelles différentes : ménages, sous-populations, pays, planète. Ce chapitre fait le point sur les travaux étudiant la sécurité alimentaire au niveau des ménages, le plus souvent sur des sous-populations particulières. Ils reflètent une grande diversité de situations selon le pays et l’échantillon de population considérée. Une partie de ces travaux s’est attachée aux questions de définition et de mesure du concept complexe d’insécurité alimentaire, ce qui a permis le développement d’outils, tout d’abord pour les pays en développement puis pour les pays développés. Les études analysent les facteurs sociaux individuels tels que les caractéristiques des membres du ménage associés à l’insécurité alimentaire, et notamment les paramètres socioéconomiques. Ceux-ci recoupent pour une large part les indicateurs de la pauvreté ou ses déterminants. Les travaux qui étudient l’impact de l’insécurité alimentaire sur la santé aux différentes périodes de la vie montrent l’importance d’agir pour améliorer la situation des foyers victimes de ce phénomène multidimensionnel.

Concepts, définitions et outils de mesure de l’insécurité alimentaire

Dans les années 1970-1990, la notion de « sécurité alimentaire » a été mise en avant par les grands organismes internationaux en raison des crises alimentaires qui se sont succédées dans diverses régions du globe, principalement dans les pays en développement. La première conférence mondiale sur l’alimentation de 1974, convoquée par l’ONU, a conduit à la « Déclaration universelle pour l’élimination définitive de la faim et de la malnutrition »

1

Voir à ce sujet : http://www2.ohchr.org/french/law/malnutrition.htm [lien obsolète]

, qui a été ratifiée par une centaine de pays. Elle inscrivait le « droit inaliénable d’être libéré de la faim et de la malnutrition », en soulignant la responsabilité des États dans ce domaine, notamment en termes de politique agricole et de disponibilité d’aliments de base. L’approche reposait alors surtout sur l’adéquation entre la production et les besoins, centrée sur les aspects énergétiques d’un point de vue macroscopique (au niveau des pays ou de régions).

En 1986, la Banque mondiale a étendu le concept de sécurité alimentaire en la définissant, comme « l’accès pour tout le monde et à tout moment à une nourriture suffisante pour une vie active en bonne santé » (

World Bank, 1986

). Elle plaçait ainsi l’individu au centre de la définition, en précisant la notion de suffisance alimentaire quantitative, permanente sinon stable, de qualité adéquate et en lien avec l’état de santé de l’individu. Cette définition, comme celles proposées dans les années 1980-1990 par la FAO (

Food and Agriculture Organization)

2

, l’ONU ou d’autres institutions qui l’ont complétée, a permis de préciser les différents champs qui pouvaient être inclus dans le concept d’insécurité alimentaire, d’un point de vue financier, matériel, et bien sûr nutritionnel, que ce soit en milieu rural comme en milieu urbain. Le sommet mondial de l’alimentation de 1996

3

a inclus des notions complémentaires comme les conditions d’accès à une nourriture suffisante et de bonne qualité sanitaire (d’un point de vue microbiologique et toxicologique) : « La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine ».

Avec ces définitions progressivement plus étendues et multidimensionnelles, l’intérêt d’impliquer diverses disciplines pour aborder cette problématique devient évident : économistes, agronomes, géographes, sociologues, épidémiologistes… peuvent apporter leurs compétences pour mesurer et comprendre la sécurité alimentaire, y compris jusqu’à ses effets sur la santé. Néanmoins, au travers de l’implication des grands organismes internationaux, cette problématique reste centrée sur les pays en développement

4

. Les statistiques de ces organismes reposent souvent sur la production alimentaire et l’accessibilité économique des aliments dans des contextes de pauvreté structurelle, aggravée par des conflits armés, une instabilité politique... Toutefois, dans les pays en développement, des enquêtes auprès des ménages ou des individus sont menées. Elles utilisent des scores permettant de mesurer l’accessibilité des principaux groupes d’aliments en complément d’une mesure de la diversité alimentaire et des apports, et ce pour une estimation de la couverture des besoins nutritionnels (Becquey et coll., 2010

et 2012

).

Travaux conceptuels et développement des outils de mesure de l’insécurité alimentaire

Dans les pays développés, généralement caractérisés par l’abondance alimentaire, l’existence possible d’une insécurité alimentaire des individus ou des ménages pouvant mener à la faim, a été envisagée dans les années 1980-1990, principalement aux États-Unis. À ce titre, les travaux de Kathy L. Radimer (Université Cornell, États-Unis) ont été tout à fait fondateurs. Cet auteur et son équipe ont d’abord réalisé une étude qualitative auprès de femmes disposant de faibles revenus et déclarant avoir connu la faim, ou étant susceptibles de la connaître (Radimer et coll., 1990

). Les entretiens ainsi menés leur ont permis de conclure que le vécu et la perception de la faim étaient très étendus et comportaient différentes dimensions, variables au niveau de l’individu et du ménage. Ces dimensions, d’ordre quantitatif et qualitatif, se rapportent au domaine psychosocial et social (tableau 11.I

).

Tableau 11.I Dimensions et composantes d’une définition conceptuelle de la faim (d’après Radimer et coll., 1990 )

)

|

Dimensions

|

Au niveau du ménage

|

Au niveau de l’individu

|

|

Quantité

|

Pénurie alimentaire

|

Apports insuffisants

|

|

Qualité

|

Nourriture inappropriée

|

Alimentation inadaptée

|

|

Psychosocial

|

Anxiété alimentaire, incertitude

|

Privation ressentie, absence de choix

|

|

Social

|

Moyens d’acquisition de la nourriture inacceptables

|

Rythme alimentaire interrompu (versus 3 repas par jour)

|

À partir de ces éléments de conceptualisation, Radimer et ses collègues ont développé un questionnaire dont la validité de construit et la fiabilité ont été testées dans une population de près de 200 femmes participant à des programmes d’aide alimentaire et sociale (Radimer et coll., 1990

). Le caractère novateur de ce questionnaire est son développement s’appuyant sur des affirmations émises par les femmes interrogées lors de la phase qualitative pour décrire la faim au niveau du ménage, des individus (femmes) et de leurs enfants présents dans le ménage. Le Ministère de l’agriculture américain qui s’était aussi saisi de cette problématique à cette époque, a proposé, en collaboration avec les chercheurs, des outils de mesure de l’insécurité alimentaire, pour en fournir des statistiques régulières au niveau national

5

.

Des définitions conceptuelles ont été établies (Anonyme, 1990

) pour la « faim » (sensation douloureuse ou inconfortable causée par le manque de nourriture […]) et la « sécurité alimentaire » (cf. définitions internationales supra). L’insécurité alimentaire quant à elle a été définie comme « une disponibilité limitée ou incertaine d’aliments adéquats nutritionnellement et sûrs, ou une capacité limitée ou incertaine pour acquérir des aliments appropriés par des moyens socialement acceptables ».

Les questionnaires de mesure de l’insécurité alimentaire ont repris les grands principes de celui proposé par Radimer (Radimer et Radimer, 2002

), sachant que la faim était ici conçue comme la conséquence, ultime mais non systématique, de l’insécurité alimentaire, en particulier lorsqu’elle touche les enfants (Cook et Frank, 2008

). Le choix des affirmations à partir desquelles les enquêtés sont invités à se positionner montre aussi que l’insécurité alimentaire est mesurée en tant que processus de décisions et d’adaptation face à la diminution des ressources et à un faible accès et choix d’aliments.

Les questionnaires comportent généralement une question (voire quelques questions) sur la suffisance alimentaire quantitative, comme par exemple dans celui développé pour l’enquête Nhanes III (

National Health and Nutrition Examination Survey III) en 1988-1994 (Alaimo et coll., 1998

). Cependant, cette seule thématique est considérée comme insuffisante pour décrire le concept multidimensionnel de l’insécurité alimentaire dans son ensemble (Frongillo et coll., 1997

).

Deux outils avaient initialement été développés pour mesurer spécifiquement la « faim », à une époque où le concept d’insécurité alimentaire était encore mal défini : l’un, comportant 8 questions, s’intéressait en particulier aux enfants (

Community Childhood Identification Project, CCHIP) (Kleinman et coll., 1998

) ; l’autre est celui proposé initialement par Radimer (Radimer et coll., 1990

), avec 10 à 12 questions selon les versions utilisées.

Enfin, des questionnaires plus complexes sont utilisés pour mesurer l’insécurité alimentaire avec différents niveaux de classification selon la gravité de la situation, en fonction notamment de la présence ou non d’enfants dans le ménage. C’est le cas du

Food Security Core Module, FSCM (ou

U.S. Household Food Security Survey Module, HFSS) qui comprend 18 questions dans sa version complète (10 questions pour les foyers sans enfant) (Carlson et coll., 1999

) (tableau 11.II

). Une version avec 6 questions seulement a aussi été validée (Blumberg et coll., 1999

) et utilisée dans des groupes à risque (Lee et coll., 2011

) ; néanmoins, les estimations que cette version courte permet d’obtenir sont moins fines pour distinguer les différents niveaux de gravité. Ce qui est également le cas quand seules deux questions sont utilisées (Hager et coll., 2010

).

Tableau 11.II Extraits du Food Security Core Module / U.S. Household Food Security Survey Module6

|

Which of these statements best describes the food eaten in your household in the last 12 months: – enough of the kinds of food (I/we) want to eat; – enough, but not always the kinds of food (I/we) want; – sometimes not enough to eat; or, – often not enough to eat?

[1] Enough of the kinds of food we want to eat

[2] Enough but not always the kinds of food we want

[3] Sometimes not enough to eat [4] Often not enough to eat

[ ] Don’t know or Refused

|

|

Now I’m going to read you several statements that people have made about their food situation. For these statements, please tell me whether the statement was often true, sometimes true, or never true for (you/your household) in the last 12 months – that is, since last (name of current month).

The first statement is “(I/we) worried whether (my/our) food would run out before (I/we) got money to buy more.” Was that often true, sometimes true, or never true for (you/your household) in the last 12 months?

[1] Often true

[2] Sometimes true

[3] Never true

[ ] Don’t know or Refused

“The food that (I/we) bought just didn’t last, and (I/we) didn’t have money to get more.” Was that often, sometimes, or never true for (you/your household) in the last 12 months?

[1] Often true

[2] Sometimes true

[3 ] Never true

[ ] Don’t know or Refused

“(I/we) couldn’t afford to eat balanced meals.” Was that often, sometimes, or never true for (you/your household) in the last 12 months?

[1 ] Often true

[2] Sometimes true

[3] Never true

[ ] Don’t know or Refused

(Continuing)

|

Ce questionnaire étant celui utilisé pour les statistiques nationales aux États-Unis, a conduit à une mobilisation de différents acteurs de la nutrition sur le sujet de l’insécurité alimentaire (Holben, 2010

; Gundersen et coll., 2011

). Il faut noter qu’il est principalement centré sur les dimensions quantitatives de l’insécurité alimentaire, prenant peu en compte d’autres dimensions comme celles qui concernent les « moyens acceptables de se procurer de la nourriture » par exemple. Comparé à différents outils, celui-ci pourrait conduire à sous-estimer les prévalences d’insécurité alimentaire (Derrickson et coll., 2001

).

D’autres outils relativement proches ont été élaborés dans une perspective d’utilisation internationale, plutôt à destination des pays en développement (Coates et coll., 2006

) ou adaptés à des populations particulières. Une adaptation du questionnaire national américain a été évaluée pour une utilisation auprès des adolescents et des jeunes adultes afin de permettre une mesure individuelle à leur niveau (Connell et coll., 2004

). Pour les enfants plus jeunes, les interrogatoires doivent se faire auprès des adultes du ménage dont ils font partie, compte tenu du caractère sensible du sujet (Nord et Hopwood, 2007a

). On peut noter que les modalités d’interrogatoire, en face-à-face ou par téléphone, peuvent influencer les réponses, tout en sachant que la préparation des enquêteurs et les relations engagées avec les personnes interrogées restent des éléments essentiels de la qualité des réponses à des questions qui dans tous les cas restent difficiles à poser (Nord et Hopwood, 2007b

).

Cette brève présentation du concept général et des outils disponibles ne peut occulter le fait que les définitions de l’insécurité alimentaire sont encore en évolution, compte tenu du caractère multidimensionnel de ce concept (Webb et coll., 2006

), et de la complexité de la validation des questionnaires (Frongillo, 1999

). De même, la compréhension fine de ce qui doit être mesuré, les effets des conditions d’enquête sur un sujet particulièrement sensible, les problèmes de traduction dans les contextes non anglophones, et la façon d’interpréter les observations obtenues sont l’objet de variations d’une étude à l’autre, ce qui limite la synthèse simple des informations existantes. Néanmoins, ce thème de recherche et de surveillance est en pleine expansion permettant l’accumulation des informations qui à terme devrait aboutir à une analyse argumentée de ses enjeux.

Données disponibles en France

Au cours des années 2000, différentes enquêtes sur l’alimentation en France ont inclus des questions relatives à l’insécurité alimentaire mais ces études utilisent souvent des outils différents. De plus, les questionnaires français ont parfois été modifiés par rapport à ceux initialement développés (notamment aux États-Unis). L’insuffisance alimentaire reste l’élément le plus souvent évalué dans les études transversales et le plus aisément interprétable. La question utilisée correspond à la première du questionnaire national américain (cf. tableau 11.II

ci-dessus).

Deux études nationales ont été réalisées en France en 2006-2007, ENNS (Étude nationale nutrition santé) et Inca 2 (étude individuelle nationale sur les consommations alimentaires), avec des résultats proches. Dans le cadre de l’étude ENNS (ENNS, 2006-2007), réalisée en population générale (données pondérées et redressées) (Castetbon et coll., 2009

), environ 1,0 % des adultes interrogés de 18 à 74 ans ont déclaré avoir parfois ou souvent insuffisamment à manger (insuffisance alimentaire sur le plan quantitatif). Dans l’étude Inca 2 sur des adultes de 18-79 ans, ce taux est de 0,9 % (Darmon et coll., 2010

). De surcroît (tableau 11.III

), dans l’étude ENNS, 19,8 % des enquêtés avaient déclaré avoir assez à manger mais pas toujours les aliments souhaités

7

Données présentées au Ve Congrès international d’épidémiologie ADELF-EPITER, 12-14 septembre 2012, Bruxelles, Belgique : Castetbon K, Méjean C, Deschamps V, Vernay M, Salanave B, Hercberg S. Insuffisance alimentaire et consommations alimentaires en population générale. ENNS, 2006-07, France

(insuffisance alimentaire sur le plan qualitatif). Dans l’étude Inca 2, 16,9 % des adultes ont déclaré une insuffisance alimentaire, mais ce pourcentage diminuait lorsque seules les personnes ayant répondu positivement à ces questions pour des raisons financières étaient comptabilisées. Ainsi, selon l’étude Inca 2, 12,2 % des adultes appartiendraient à un foyer en situation d’insécurité alimentaire pour raisons financières. Les résultats sur l’anxiété à l’idée de manquer d’aliments sont proches dans les deux études : 8,2 % dans l’étude ENNS et 7,3 % pour Inca 2.

Tableau 11.III Prévalence de l’insécurité alimentaire en France au cours de la période 2004-2010

| |

Abenac

2004-2005 (%)

|

ENNS

2006-2007 (%)

|

Inca 2

2006-2007 (%)

|

SIRS

2010 (%)

|

|

Questionnaires

|

Paris, Seine St-Denis, Dijon, Marseille

Bénéficiaires d’aide alimentaire

|

National

|

National

|

Paris

|

|

HFSSa

| | | |

6,3

|

|

dont insécurité alimentaire modérée

| | | |

3,9

|

|

dont insécurité alimentaire sévère

| | | |

2,4

|

|

FSI (2a)b qualitatif

(Avoir assez à manger mais pas toujours les aliments souhaités)

|

46,0

|

19,8

|

16,0

|

19,0

|

|

FSI (2b)b quantitatif

(Ne pas avoir assez à manger, souvent ou parfois)

|

49,6

|

1,0

|

0,9

|

1,9

|

|

Insécurité alimentaire pour raisons financières

| | |

12,2

|

10,5

|

|

Être inquiet à l’idée de manquer d’aliments

(Souvent, parfois ou de temps en temps)

| |

8,2

|

7,3

| |

|

Les moyens financiers de mon foyer ne me permettent pas de manger :

| | | | |

|

– Viande, volaille ou poisson chaque jour (ENNS) ; tous les 2 jours (Inca 2)

| |

5,9

|

3,8

| |

|

– Fruits et légumes chaque jour (ENNS)

| |

3,6

|

-

| |

a HFSS : Household Food Security Survey Module (United States Department of Agriculture, USDA)

b FSI : Food Sufficiency Indicator (United States Department of Agriculture, USDA) (2a) : réponse à la question 2 du HFSS ; (2b) : réponse aux questions 3 et 4 du HFSS (cf. tableau 11.II)

c Étude Abena : Alimentation et état nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire

Dans un contexte géographique plus restreint, l’étude SIRS (Santé, inégalités, ruptures sociales) a été réalisée en 2010 auprès de plus de 3 000 individus en région parisienne, avec une surreprésentation des Zones Urbaines Sensibles (ZUS) et donc des populations défavorisées. Concernant l’aspect quantitatif de l’insuffisance alimentaire (indicateur moins précis que l’insécurité alimentaire), le taux de personnes concernées, soit 1,9 %, est presque le double de celui rapporté dans les études nationales, mais sans différence significative en raison de ces faibles pourcentages (Martin-Fernandez et coll., 2011

). Toutefois, lorsque l’insuffisance alimentaire est évaluée sur le plan qualitatif, on retrouve un taux similaire à celui observé dans les enquêtes nationales, soit 19,0 % des enquêtés.

Les taux d’insécurité alimentaire sont plus élevés lorsque l’enquête s’adresse à une population défavorisée. Réalisée auprès des personnes recourant à l’aide alimentaire dans 4 zones urbaines en France en 2004-2005, l’étude Abena

8

Étude Abena : Alimentation et état nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire

a rapporté des fréquences très élevées d’insuffisance alimentaire dans cette population : 49,6 % des personnes interrogées avaient déclaré ne pas avoir assez à manger souvent ou parfois, et 46,0 %, avoir assez à manger mais pas toujours les aliments souhaités (Castetbon et coll., 2011

). En 2011-2012, ces valeurs étaient en baisse avec respectivement, 31,1 % des personnes déclarant ne pas avoir assez à manger souvent ou parfois, et 43,0 %, avoir assez à manger mais pas toujours les aliments souhaités (Grange et coll., 2013

).

Pour repère, l’insécurité alimentaire mesurée par le module complet HFSS concernait en 2010, 14,5 % des foyers américains parmi lesquels 5,4 % étaient considérés en insécurité alimentaire sévère (Coleman-Jensen et coll., 2011

). Au Canada, les observations recueillies régulièrement à partir du même questionnaire

9

indiquent qu’en 2007-2008, 7,7 % des foyers canadiens étaient en situation d’insécurité alimentaire, dont 2,7 % de façon sévère. L’étude française (SIRS) sur la base du questionnaire HFSS, trouve 6,3 % des ménages en insécurité alimentaire, dont 2,4 % en insécurité sévère. Bien que ces données ne soient pas directement comparables avec celles d’autres études françaises, obtenues avec des outils de mesure très différents, elles permettent une comparaison avec d’autres pays. De façon plus ancienne, dans l’enquête Nhanes III (1988-1994), l’analyse de la question sur le fait d’avoir souvent ou parfois « pas suffisamment à manger », avait estimé la prévalence de l’insuffisance alimentaire sévère au niveau national à 4,1 % (Alaimo et coll., 1998

). Au Canada en 1996-1997, cette prévalence était estimée à 4 % également (Vozoris et Tarasuk, 2003

).

D’autres travaux ont étudié la question de l’insuffisance alimentaire sévère dans des populations particulièrement à risque. Concernant le fait de ne pas avoir assez à manger, parfois ou souvent, elles ont rapporté les fréquences suivantes : 25 % dans un échantillon national américain de personnes sans domicile (de façon ponctuelle ou chronique) (Baggett et coll., 2011

) ; 25 % également dans un échantillon de personnes âgées de plus de 60 ans recourant à un programme d’aide sociale (German et coll., 2011

) ; 30 % dans un échantillon de femmes d’origine latino de faibles revenus (Kaiser et coll., 2004

). Dans l’enquête Nhanes III, le taux était de 86 % chez les enfants appartenant à des foyers disposant de faibles revenus, de 14 % chez ceux qui bénéficiaient de revenus intermédiaires (Alaimo et coll., 2001a

) et de 17 % chez les enfants et adolescents (4-16 ans) d’origine hispanique (Mazur et coll., 2003

). Ainsi, si en population générale ces fréquences restent plutôt faibles, les populations ayant des conditions de vie défavorables présentent des prévalences parfois très élevées selon les contextes.

Facteurs sociaux individuels associés à l’insécurité alimentaire

Un des aspects des travaux sur l’insécurité alimentaire concerne la recherche des facteurs sociaux (sociodémographiques, socioéconomiques, culturels…) individuels associés à cette situation. La plupart des études sur ce sujet ont été menées en Amérique du Nord (États-Unis, Canada) et dans une moindre mesure en France et en Australie.

La faible qualité des données et la diversité des échantillons peu comparables ne permettent que rarement de généraliser les résultats. Les populations étudiées sont le plus souvent particulières : populations à bas revenus et/ou bénéficiaires d’aide alimentaire (McLaughlin et coll., 2003

; Duerr, 2006

; Mello et coll., 2010

; Metallinos-Katsaras et coll., 2011

), personnes âgées (Duerr, 2006

; Dean et coll., 2011

), parents d’enfants de moins de 3 ans (Skalicky et coll., 2006

; Rose-Jacobs et coll., 2008

; Hager et coll., 2010

), mères jeunes (Stevens, 2010

), femmes enceintes (Laraia et coll., 2010

), enfants (Ramsey et coll., 2011

), fumeurs (Cutler-Triggs et coll., 2008

), diabétiques (Gucciardi et coll., 2009

)… La zone géographique est très souvent restreinte, par exemple : en Caroline du Nord (Laraia et coll., 2006

), dans le Connecticut (Martin et coll., 2004

) ou dans le Texas central (Dean et coll., 2011

) pour les États-Unis et à Toronto pour le Canada (McLaughlin et coll., 2003

). Peu d’études peuvent être considérées comme représentatives au niveau national. On soulignera dans ce contexte la bonne représentativité des travaux de Seligman et coll. (2007

), Eicher-Miller et coll. (2009

) et Gundersen et Kreider (2009

) à partir du Nhanes américain, et des données françaises collectées sur le plan national (enquête Inca 2 ; Darmon et coll., 2010

). Les facteurs individuels étudiés dans ces enquêtes se rapportent à des individus (adultes/enfants), tandis que le statut d’insécurité alimentaire est mesuré au niveau du foyer.

Dans les travaux recensés, l’association entre l’insécurité alimentaire et différents facteurs est étudiée selon deux méthodes d’analyse. La première, descriptive, s’intéresse aux différences observées au niveau d’un facteur donné entre des personnes en situation ou non d’insécurité alimentaire (analyse univariée). La deuxième consiste à estimer par régression logistique la probabilité de se trouver en état d’insécurité alimentaire en fonction de différentes caractéristiques (analyse multivariée). Cette méthode permet une interprétation des variables du modèle, toutes choses égales par ailleurs. Au-delà des résultats de l’analyse univariée étroitement dépendante des caractéristiques des différents échantillons, ce qui rend difficile la comparaison des résultats entre études, on s’intéressera ici principalement aux résultats des analyses multivariées.

Les variables explicatives étudiées relèvent de 3 types : démographiques, socioéconomiques et se rapportant au domaine culturel et aux attitudes.

Variables sociodémographiques

Les caractéristiques individuelles (de la personne ou du chef de ménage) telles que l’âge, le genre ou le statut marital peuvent être associées avec la situation d’insécurité alimentaire mais les résultats diffèrent selon l’échantillon et le contexte du pays.

Être une femme peut être ou non associé positivement à l’insécurité alimentaire en Australie (Foley et coll., 2010

) et aux États-Unis (Jensen, 2002

; Guo, 2011

). En France, d’après l’enquête Inca 2, l’insécurité alimentaire touche plus souvent des jeunes femmes. En revanche, aux États-Unis, cette association positive est retrouvée chez les hommes (Duerr, 2006

; Cutler-Triggs et coll., 2008

).

En Australie, l’influence de l’âge varie selon les études avec les tranches d’âge 18-49 ans (Nolan et coll., 2006

) ou 0-49 ans (Foley et coll., 2010

) préférentiellement associées à l’insécurité alimentaire. Aux États-Unis, l’insécurité alimentaire concerne surtout les plus jeunes dans la population de 60 ans et plus (Duerr et coll., 2006

; Roustit et coll., 2010

). Cependant, l’effet de ces caractéristiques individuelles peut aussi être non significatif comme dans l’étude de Martin et coll. (2004

) aux États-Unis ou de Martin-Fernandez et coll. (2011

) en France.

L’association entre l’insécurité alimentaire et la structure du ménage (monoparental, isolé…) recoupe celle observée avec le statut marital. Une étude représentative de l’agglomération parisienne (Martin-Fernandez et coll., 2011

) met en relief la proportion plus importante de personnes en situation d’insécurité alimentaire parmi les ménages monoparentaux et les personnes seules, par rapport aux ménages biparentaux. Ce résultat est retrouvé aux États-Unis pour les ménages monoparentaux (Roustit et coll., 2010

; Guo, 2011

). De plus, la présence d’enfants serait associée à une plus grande vulnérabilité alimentaire en Australie (Foley et coll., 2010

) et en France avec la présence d’enfants de moins de 3 ans (Martin-Fernandez et coll., 2011

).

Enfin, dans le contexte américain, plusieurs analyses univariées confirment l’association de caractéristiques ethniques avec l’insécurité alimentaire, en particulier le fait d’appartenir à la catégorie « Non Blancs ». Une relation entre insécurité alimentaire et origine afro-américaine a été identifiée mais celle-ci n’est pas toujours vérifiée (Laraia et coll., 2006

; Cutler-Triggs et coll., 2008

). Une proportion plus élevée de personnes en situation d’insécurité alimentaire est également retrouvée chez les Hispaniques (Seligman et coll., 2007

; Cutler-Triggs et coll., 2008

; Hager et coll., 2010

; Mello et coll., 2010

) et les personnes qui utilisent l’espagnol dans l’interview (Mello et coll., 2010

). En revanche, l’association n’existe pas pour le groupe des Asiatiques (Rose-Jacobs et coll., 2008

). La naissance hors des États-Unis est associée positivement à l’insécurité alimentaire (Rose-Jacobs et coll., 2008

; Hager et coll., 2010

). En revanche, en Australie, les enfants dont l’un des parents est né en-dehors du pays, ont une moindre probabilité de se trouver en insécurité alimentaire (Ramsey et coll., 2011

). L’origine des migrants et leur niveau d’éducation expliquent probablement cet effet différencié.

Variables socioéconomiques

Le revenu, variable socioéconomique étudiée dans la presque totalité des travaux, est évalué sous forme de tranches de revenus ou d’indices de pauvreté, quand il n’est pas déterminé dès la sélection de l’échantillon (faibles revenus, bénéficiaires d’aide alimentaire). La question de l’existence d’un lien entre insécurité alimentaire et pauvreté est un débat récurrent dans la littérature (Cook et Frank, 2008

; Darmon et coll., 2010

; Gundersen et coll., 2011

).

L’insécurité alimentaire est associée à de faibles revenus du ménage aux États-Unis (Mello et coll., 2010

) et en Australie (Foley et coll., 2010

; Ramsey et coll., 2011

) mais elle coïncide aussi en partie avec des revenus moyens. Cette observation est retrouvée dans l’étude française fondée sur Inca 2 : le revenu moyen par unité de consommation (contrôlant les effets de taille du ménage, selon l’échelle de l’Insee) des personnes se situant dans le 1

er quartile de la sécurité alimentaire (Darmon et coll., 2010

) (figure 11.1

).

D’autres variables de statut socioéconomique que le revenu sont également considérées comme le niveau d’éducation, le statut d’activité ou le patrimoine.

L’existence d’un lien entre niveau d’éducation et insécurité alimentaire est retrouvée dans l’ensemble des études utilisant cette variable, soit sous forme d’association positive avec un faible niveau de diplôme (France : Darmon et coll., 2010

) (figure 11.2

), ou d’association négative avec un niveau de diplôme élevé (États-Unis : Guo, 2011

; Dean et coll., 2011

).

Le statut d’activité est moins souvent considéré dans les travaux : aux États-Unis être chômeur (Mello et coll., 2010

), en Australie être inactif (Foley et coll., 2010

) ou se consacrer aux tâches ménagères est associé positivement à l’insécurité alimentaire (Ramsey et coll., 2011

). En France, les données de l’étude Inca 2 montrent que l’appartenance du chef de famille à une catégorie socioprofessionnelle de niveau peu élevé (chômeur ou ouvrier) est associée à l’insécurité alimentaire des individus (Darmon et coll., 2010

).

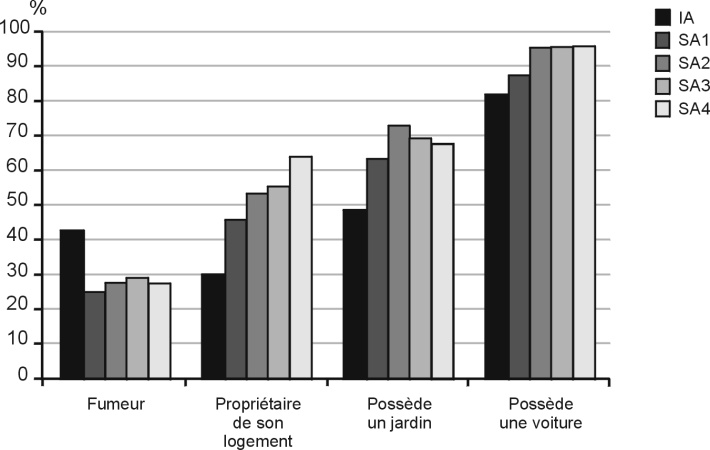

Quelques études valident l’hypothèse d’un effet protecteur du patrimoine du ménage sur la sécurité alimentaire. Guo (2011

) dans le contexte des États-Unis trouve une association entre la possession d’actifs et la sécurité alimentaire y compris après ajustement sur le niveau de revenus : ainsi les propriétaires de leur logement ont moins de chances d’être en insécurité alimentaire, de même que les détenteurs d’une voiture, de comptes d’épargne, ou de titres (actions/obligations). L’importance de ces éléments de patrimoine est confirmée dans d’autres pays. L’impossibilité d’épargne apparaît aussi comme une situation liée à l’insécurité alimentaire (Australie : Foley et coll., 2010

). En France, dans l’étude Inca 2, on relève aussi une relation entre l’insécurité alimentaire et le moindre taux de possession d’une voiture ou la faiblesse de l’équipement de la cuisine. Le statut d’insécurité alimentaire apparaît également associé aux conditions de logement (quand elles sont exprimées en termes de part budgétaire consacrée au logement) au Canada (Kirkpatrick et Tarasuk, 2011

), au fait d’être logé dans de l’habitat social ou la situation de locataire en Australie (Nolan et coll., 2006

; Foley et coll., 2010

) et en France (Darmon et coll., 2010

) où l’on trouve une association négative avec le fait d’être propriétaire de son logement et celui de posséder un jardin (figure 11.3

).

La question des priorités budgétaires est au cœur du phénomène d’insécurité alimentaire : une étude américaine trouve une association entre la variation saisonnière de l’insécurité alimentaire et les coûts de chauffage et de climatisation du foyer (Nord et Kantor, 2006

). Plusieurs travaux (par exemple ceux de Cutler-Triggs et coll., 2008

; Kirkpatrick et Tarasuk, 2008

; Armour et coll., 2008

), et certains en France (Darmon et coll., 2010

) (figure 11.3

), montrent une association positive entre l’insécurité alimentaire et le fait d’être fumeur. Darmon et coll. suggèrent que les fumeurs sont confrontés à des arbitrages budgétaires difficiles entre les dépenses pour l’alimentation et celles pour le tabac, ces arbitrages étant souvent tranchés en faveur du tabac.

Facteurs culturels

Des études Nord-Américaines indiquent que l’acculturation aggrave le risque d’insécurité alimentaire (Mazur et coll., 2003

) alors que l’intégration dans un tissu social limite ce risque même en situation de pauvreté (Martin et coll., 2004

). Ces études sur l’impact du capital social s’appuient néanmoins sur des échantillons très localisés (Martin et coll., 2004

au Connecticut ; Dean et coll., 2011

au Texas).

Parmi les pratiques alimentaires, le recours à l’allaitement est une variable associée négativement (Zubieta et coll., 2006

) ou positivement avec l’insécurité alimentaire (Skalicky et coll., 2006

; Rose-Jacobs et coll., 2008

; Hager et coll., 2010

) (voir aussi le chapitre « Déterminants sociaux de l’allaitement »). Des associations positives sont retrouvées aux États-Unis entre l’insécurité alimentaire des enfants et la prise de repas à l’école ou le fait de n’avoir pas bénéficié récemment d’une supplémentation nutritionnelle (Eicher-Miller et coll., 2009

). En France, on note une proportion accrue de grignotage entre les repas et de temps passé devant la télévision chez les personnes en insécurité alimentaire par rapport aux personnes en situation de sécurité alimentaire (Inca 2 ; Darmon et coll., 2010

).

Une étude australienne rapporte une relation positive entre les contraintes d’approvisionnement (accès difficile aux commerces alimentaires en raison du manque de transport, manque de temps pour l’approvisionnement et la préparation des repas) et l’insécurité alimentaire (Nolan et coll., 2006

). Parallèlement, on relève une association positive entre la réalisation de préparations culinaires complexes et le statut de sécurité alimentaire (Canada : McLaughlin et coll., 2003

; Engler-Stringer et coll., 2011

).

Une étude britannique intègre dans l’analyse de l’insécurité alimentaire du foyer des traits de personnalité de la mère de famille (Belsky et coll., 2010

). Un faible contrôle de soi et une tendance dépressive de la mère constitueraient des facteurs de risque pour l’insécurité alimentaire du foyer et la santé mentale des enfants, indépendamment de l’effet de la pauvreté monétaire. Mais on ne peut écarter l’hypothèse que ces caractéristiques peuvent être elles-mêmes causées par l’insécurité alimentaire.

Ainsi, les facteurs sociaux individuels liés à l’insécurité alimentaire et à la pauvreté monétaire se rejoignent souvent. Pour autant, situations de pauvreté et insécurité alimentaire ne sont pas confondues : même si les foyers en insécurité alimentaire ont beaucoup plus fréquemment de faibles revenus ou connaissent des difficultés économiques et sociales importantes, ces notions ne sont pas strictement superposables ; des foyers de faibles disponibilités financières ne se déclareront pas forcément en situation d’insécurité alimentaire, et d’autres plus aisés, pourront être classés dans cette catégorie. En effet, les échelles de mesure de l’insécurité alimentaire rendent compte de moyens d’adaptation aux difficultés d’accès à l’alimentation ; il peut donc être anticipé que les individus ont des « ressources » adaptatives variables (en lien avec leur passé, leur soutien social, leur perception de l’avenir…).

État de santé et consommations alimentaires des personnes en situation d’insécurité alimentaire

La plupart des études analysant la relation entre l’insécurité alimentaire et l’état de santé sont des études transversales réalisées en population générale dans des pays anglo-saxons. Les résultats convergent sur le fait que l’insécurité alimentaire est associée à un mauvais état de santé à tous les âges de la vie. Ces études étant transversales, elles ne permettent pas d’établir des relations causales. Néanmoins, les associations observées persistent généralement après ajustement pour des facteurs de risque eux-mêmes associés à l’insécurité alimentaire (faibles revenus, consommation de tabac, surpoids...). Cela suggère qu’il existe un « effet » spécifique de l’insécurité alimentaire sur la santé.

Insécurité alimentaire et santé des enfants

Nous avons identifié une quinzaine d’articles (14 aux États-Unis et 1 en Angleterre) qui analysent les relations entre insécurité alimentaire et santé chez les nourrissons, les enfants ou les adolescents. L’insécurité alimentaire est généralement mesurée par le HFSS ou le Community Childhood Hunger Identification Project (CCHIP).

Des problèmes de santé dès le début de la vie sont associés à l’insécurité alimentaire. Ainsi, une étude cas-témoins réalisée aux États-Unis portant sur 1 189 futures mères en situation d’insécurité alimentaire

versus 695 futures mères « contrôles » montre une association de l’insécurité alimentaire (évaluée au travers de 5 questions pendant la grossesse) à une augmentation du risque de malformations à la naissance : spina bifida, fente palatine, tétralogie de Fallot, transposition des gros vaisseaux et anencéphalie (Carmichael et coll., 2007

). L’étude ne dit pas si cette observation pourrait être liée à un défaut de surveillance prénatale et de dépistage, mais elle montre que l’association persiste après prise en compte d’autres facteurs, tels que l’origine ethnique de la mère, son niveau d’éducation, son indice de masse corporelle (IMC), ses apports (alimentaires ou médicamenteux) en vitamine B9 (acide folique)

10

Il est important que la future mère ait un bon statut biologique en vitamine B9 au moment de la conception pour prévenir la survenue d’un spina bifida (malformation fœtale).

, ou même la criminalité du quartier et les événements stressants de la vie (Carmichael et coll., 2007

). De plus, l’insécurité alimentaire constituerait un facteur de risque de mauvais état de santé chez les nourrissons. Un lien entre l’insécurité alimentaire et le risque d’anémie ferriprive est rapporté chez les enfants de moins de 36 mois examinés dans des centres de soins en ville dans le cadre du

Children’s Sentinel Nutrition Assessement Project à Minneapolis (Park et coll., 2009

) et à Boston (Skalicky et coll., 2006

). Une autre étude, également réalisée dans des centres de soins en ville à Boston (n=17 158), met en évidence des hospitalisations plus fréquentes depuis la naissance chez les enfants de moins de 36 mois issus de foyers en insécurité alimentaire (OR=1,51 ; IC 95 % [1,29-1,78]) par rapport à ceux vivant dans des foyers en sécurité alimentaire (OR=1,19 ; IC 95 % [1,04-1,37]), après ajustement sur de nombreux facteurs (Cook et coll., 2006

).

Chez les enfants d’âge pré-scolaire et scolaire, l’association entre un mauvais état de santé et l’insécurité alimentaire est connue depuis longtemps. Une analyse des données de l’étude Nhanes III (1988-1994) a montré que, même après prise en compte de nombreux facteurs de confusion, y compris le niveau de pauvreté, les enfants issus de foyers en insécurité alimentaire avaient un risque plus important de souffrir de maux de têtes et de maux d’estomac, et les plus jeunes (pré-scolaire) étaient plus souvent grippés (Alaimo et coll., 2001a

). Selon les données de l’étude Nhanes 1999-2004, la situation d’insécurité alimentaire augmentait le risque d’anémie ferriprive d’un facteur 2,95 chez les préadolescents (12-15 ans) (Eicher-Miller et coll., 2009

). Une moins bonne minéralisation osseuse est également constatée chez les garçons de 8 à 11 ans issus de foyers en insécurité alimentaire, mais pas dans les autres catégories d’âge et de genre (Eicher-Miller et coll., 2011

).

Des problèmes de développement avant 36 mois (Rose-Jacobs et coll., 2008

) et des retards moteurs de 3 à 8 ans (Casey et coll., 2005

) pourraient également être liés à l’insécurité alimentaire, ces difficultés étant identifiées à travers de questions posées aux parents. Des problèmes comportementaux, sociaux et émotionnels à l’école sont également rapportés chez les enfants de 5 à 12 ans : difficultés d’apprentissage, recours à un suivi psychologique, redoublements et exclusions plus fréquents (Alaimo et coll., 2001b

). Une étude prospective réalisée au Royaume-Uni auprès de 1 116 enfants âgés de 12 ans, ayant été exposés ou non à l’insécurité alimentaire entre 7 et 10 ans, souligne que les problèmes comportementaux et émotionnels associés à l’insécurité alimentaire pourraient être expliqués par des facteurs intermédiaires comme un défaut d’attention maternelle aux besoins de l’enfant (Belsky et coll., 2010

). À l’adolescence (15-16 ans), des symptômes dépressifs et suicidaires ont été relevés plus fréquemment chez des jeunes vivant dans des foyers en insécurité alimentaire que chez ceux vivant dans un foyer en situation de sécurité alimentaire (étude Nhanes III), avec des disparités selon le genre et l’ethnicité (Alaimo et coll., 2002

).

Insécurité alimentaire et santé des adultes

Peu d’études ont exploré la relation entre état de santé et insécurité alimentaire chez les adultes. Ce sont des études transversales représentatives, dans lesquelles l’insécurité alimentaire est estimée avec le questionnaire HFSS.

Au Canada, la

National Population Health Survey (1996-1997) révèle que l’insécurité alimentaire chez les adultes est liée à un mauvais état de santé perçue et à une augmentation du risque de dépression. Ces personnes sont également plus nombreuses à déclarer souffrir d’une maladie du cœur, de diabète, d’hypertension et d’allergies alimentaires (Vozoris et Tarasuk, 2003

). Une autre étude, basée sur les données de la

Canadian Community Health Survey (CCHS, cycle 3.1, n=132 947 personnes âgées de plus de 12 ans), réalisée en 2005, met l’accent sur le lien entre le diabète et l’insécurité alimentaire (Gucciardi et coll., 2009

) : un taux d’insécurité alimentaire plus élevé est observé chez les canadiens diabétiques

versus non diabétiques (9,3

versus 6,8 %). Après ajustement sur de nombreux facteurs, y compris le niveau de revenu et d’éducation, les diabétiques en insécurité alimentaire sont, par rapport aux diabétiques en situation de sécurité alimentaire, proportionnellement plus nombreux à être fumeurs, peu actifs physiquement et à consommer moins de 5 fruits et légumes par jour. Ils sont également plus nombreux à être devenus diabétiques (âge au diagnostic) avant 40 ans, à être affectés par des maladies non traitées, à avoir été hospitalisés plus de 24 h l’année précédente, à déclarer un mauvais état de santé (général et psychique) et à se considérer comme insatisfaits et stressés par la vie (Gucciardi et coll., 2009

). Aux États-Unis, l’étude Nhanes 1999-2006 montre quant à elle, après ajustement sur de nombreux facteurs, un risque plus important de présenter un syndrome métabolique chez les adultes en situation de sécurité alimentaire marginale (OR=1,80 ; IC 95 % [1,30-2,49]) que chez les personnes en sécurité alimentaire (Parker et coll., 2010

). Pour l’insécurité alimentaire sévère, une augmentation du risque de diabète a également été rapportée (Seligman et coll., 2010

). Concernant les femmes enceintes, les données de l’étude prospective américaine

Pregnancy, Infection, and Nutrition ont été utilisées pour analyser l’insécurité alimentaire de façon rétrospective chez 810 femmes enceintes ayant un niveau de revenu inférieur à 4 fois le seuil de pauvreté. Les résultats montrent un risque d’obésité pré-gravide multiplié par 3 et un gain de poids plus important pendant la grossesse liés à l’insécurité alimentaire ; quant à l’insécurité alimentaire marginale, elle est associée à une augmentation d’un facteur 2,75 du risque de diabète gestationnel (Laraia et coll., 2010

).

Insécurité alimentaire, alimentation et apports nutritionnels

De façon paradoxale, alors qu’on pourrait s’attendre à ce que l’impact de l’insécurité alimentaire sur l’alimentation soit bien connu, non seulement il y a peu de travaux disponibles, mais en plus les résultats de ces travaux sont souvent contradictoires.

Les quelques études ayant analysé le lien entre insécurité alimentaire et alimentation ou apports nutritionnels des enfants en population générale, aux États-Unis (Casey et coll., 2001

; Knol et coll., 2004

) comme au Canada (Kirkpatrick et Tarasuk, 2008

), n’ont trouvé aucune relation significative. L’hypothèse la plus souvent avancée pour interpréter ce résultat est une protection des enfants par leurs parents en insécurité alimentaire, des effets délétères de l’insécurité alimentaire en leur évitant les privations de nourriture sur les plans quantitatif et qualitatif. Cependant, une relation existe si le revenu des foyers est introduit dans l’analyse. Ainsi, dans l’étude de Casey et coll., des enfants de 0 à 17 ans (n=5 569) issus de foyers à la fois pauvres et en insécurité alimentaire, consomment significativement moins de fruits et légumes, passent plus de temps devant la télévision et font moins d’exercice physique que des enfants de foyers aisés en situation de sécurité alimentaire (Casey et coll., 2001

). Dans d’autres études menées aux États-Unis au sein de populations pauvres, chez les adultes (Kendall et coll., 1996

; Mello et coll., 2010

) comme chez les enfants (Dave et coll., 2009

), le fait d’être en insécurité alimentaire modifie peu l’alimentation, même la consommation de fruits et légumes, qui est très faible dans ces populations, qu’elles soient en situation d’insécurité alimentaire ou non. Quand des différences sont notées, elles concernent exclusivement les adultes et uniquement la consommation de fruits, avec moins de fruits frais (Kendall et coll., 1996

) et plus de jus de fruits chez les personnes en situation d’insécurité alimentaire (Mello et coll., 2010

).

Concernant les apports énergétiques des adultes en insécurité alimentaire, la littérature est clairement discordante. Une étude ancienne basée sur les données du

Continuing Survey of Food Intake by Individuals réalisée entre 1989 et 1991 aux États-Unis (Rose et Oliveira, 1997

) et une autre basée sur les données de la

Canadian Community Health Survey en 2004 (Kirkpatrick et Tarasuk, 2008

) observent de plus faibles apports énergétiques et donc de plus faibles apports en nutriments essentiels (notamment vitamines A et C, mais aussi calcium et fer dans l’étude canadienne) chez les personnes en situation d’insécurité alimentaire par rapport aux autres. Cependant, une étude américaine plus récente, basée sur les données de l’enquête Nhanes 1999-2002, ne trouve pas de différences d’apports énergétiques mais met en évidence un nombre de repas par jour plus faible chez les personnes en insécurité alimentaire, avec, chez les femmes, des repas plus caloriques, et chez les hommes, plus de grignotages et des snacks plus denses en énergie (Zizza et coll., 2008

).

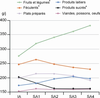

En France, les données de l’enquête Inca 2 ne montrent pas chez les adultes en situation d’insécurité alimentaire, des différences mesurables d’apports énergétiques, ni des différences en termes de contribution des macronutriments (protéines, lipides, glucides) à ces apports énergétiques (Darmon et coll., 2010

). Cette étude confirme l’association entre un faible revenu et la consommation d’une alimentation de moindre qualité nutritionnelle, en moyenne plus dense en énergie et moins riche en nutriments, avec notamment une moindre consommation de fruits, de légumes et de poisson et une consommation plus importante de produits sucrés (figure 11.4

).

Les personnes en insécurité alimentaire (IA) consomment encore moins de poisson, de fruits et légumes et plus de produits sucrés que les personnes ayant un faible revenu mais ne souffrant pas d’insécurité alimentaire (SA1) et ont de ce fait une alimentation encore plus dégradée. Les « défauts » de l’alimentation des personnes en insécurité alimentaire sont similaires sur le plan qualitatif, mais plus prononcés sur le plan quantitatif, à ceux des personnes qui ont un faible revenu mais ne sont pas en insécurité alimentaire. La seule vraie différence qualitative concerne les féculents : les personnes en insécurité alimentaire n’en consomment pas plus que le reste de la population, alors que les personnes qui ont un faible revenu et ne sont pas en insécurité alimentaire sont de plus grands consommateurs de féculents. Cette différence participe aussi à l’écart de qualité nutritionnelle entre les deux catégories de populations, car les féculents, même quand ils sont raffinés, ont une qualité nutritionnelle correcte (Inca 2, 2006-2007).

Insécurité alimentaire et statut pondéral

De nombreuses études, la plupart Nord-Américaines, ont analysé la relation entre le statut pondéral et l’insécurité alimentaire chez les enfants et les adolescents. Dans une revue de la littérature publiée en 2011 s’appuyant sur 21 études réalisées entre 1995 et 2009, Eisenmann et coll. concluent que l’obésité et l’insécurité alimentaire coexistent souvent, mais le risque de développer un excès de poids n’est pas significativement différent entre les jeunes en situation ou non d’insécurité alimentaire (Eisenmann et coll., 2011

).

Les études publiées plus récemment confirment ces conclusions. Dans une étude publiée en 2009 portant sur des enfants de 1 mois à 5 ans (n=8 493) issus de foyers défavorisés bénéficiant du programme WIC (

Women Infant and Children), et après ajustements (ethnicité et éducation), un lien entre surpoids et insécurité alimentaire est identifié chez les filles de 2 à 5 ans et non chez les garçons, et seulement si l’insécurité alimentaire est associée à la sensation de faim. En absence de sensation de faim, l’insécurité alimentaire serait au contraire, un facteur associé à un plus faible surpoids chez les filles de moins de 2 ans. Il semblerait que le lien entre insécurité alimentaire et obésité soit d’autant plus marqué chez les enfants que les revenus du foyer sont faibles (Metallinos-Katsaras et coll., 2009

).

Concernant les adolescents, l’étude menée chez 1 011 jeunes âgés de 10 à 15 ans, issus de foyers avec de faibles revenus (

Three-City Study), ne révèle pas de lien entre l’insécurité alimentaire et l’obésité (Lohman et coll., 2009

). Toutefois, cette étude met en évidence une association entre l’état de stress de la mère (estimé à travers un score basé sur l’estime de soi, la santé perçue et la situation vis-à-vis de l’emploi) et l’insécurité alimentaire, le stress maternel augmentant la probabilité d’un surpoids chez les adolescents en insécurité alimentaire.

Dans les études menées en population générale, un lien entre obésité et insécurité alimentaire n’est pas systématiquement mis en évidence dans toutes les catégories d’âge et selon le genre, et il arrive que ce lien disparaisse après ajustement sur des facteurs socioéconomiques tels que le revenu ou l’éducation. Ainsi, dans une étude américaine basée sur les données de l’enquête BRFSS (

Behaviorial Risk Factor Surveillance System) de 1999 (n=3 945), l’inquiétude vis-à-vis de son alimentation (mesurée à partir d’une seule question) était associée à l’obésité morbide (IMC≥35), mais cette association devenait non significative après ajustement sur des facteurs comme l’éducation, les revenus, l’ethnicité, le statut marital et l’état de santé général (Laraia et coll., 2004

). Dans l’étude américaine Nhanes (1999-2002), dans laquelle le poids et la taille sont mesurés et l’insécurité alimentaire est estimée avec le questionnaire HFSS, des auteurs ont analysé le rôle du sexe et du statut marital dans la relation entre statut pondéral et insécurité alimentaire. Les résultats montrent chez les femmes, mais uniquement les femmes mariées ou veuves, une insécurité alimentaire marginale associée à un risque plus important d’obésité, et chez les hommes, une insécurité alimentaire marginale associée au surpoids tandis qu’une insécurité alimentaire sévère est associée à une augmentation du risque de maigreur (Wilde et Peterman, 2006

; Hanson et coll., 2007

). Au travers de 5 questions ciblées sur les contraintes économiques qui pèsent sur l’alimentation

11

Peur de manquer d’argent pour l’alimentation/ 2. Manquer d’argent pour l’alimentation/ 3. Manquer d’aliments par manque d’argent/ 4. Acheter des aliments bon marché/ 5. Avoir manqué d’aliments pendant au moins 1 jour

, une étude finlandaise, réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 6 506 hommes et femmes âgés de 25 à 64 ans, a montré que seuls les indicateurs « acheter bon marché » et « peur de manquer d’argent » étaient associés à un statut pondéral anormal, qu’il s’agisse de déficit pondéral ou d’obésité (Sarlio-Lahteenkorva et Lahelma, 2001

).

Certains auteurs font remarquer que les apparentes contradictions entre les études concernant le lien entre insécurité alimentaire et obésité peuvent être dues à des aspects méthodologiques, car les résultats sont dépendants à la fois de la méthode d’estimation de l’IMC (poids et taille déclarés ou mesurés) (Lyons et coll., 2008

) mais aussi de celle utilisée pour évaluer l’insécurité alimentaire (Kaiser et coll., 2004

).

Impact des programmes d’aide alimentaire

Cet aspect est principalement traité dans les travaux nord-américains, du fait de l’existence dans ces pays, de programmes publics continus d’aide alimentaire, en particulier de distribution de bons d’achat.

En ce qui concerne la participation à des programmes d’aide alimentaire et l’effet protecteur attendu vis-à-vis de l’insécurité alimentaire, les résultats peuvent s’avérer contradictoires et leur interprétation n’est pas aisée. Des études concluent à des effets positifs de l’aide alimentaire. Ainsi la fourniture de petits déjeuners, déjeuners, snacks gratuits ou à prix réduits dans les collèges de zones défavorisées au Canada est un facteur modérateur de l’association entre l’insécurité alimentaire et les difficultés scolaires (Roustit et coll., 2010

). Aux États-Unis, de nombreuses études analysent les impacts de la distribution de bons d’achat alimentaire aux populations à bas revenu (programme SNAP :

Supplemental Nutrition Assistance Program) (Jensen, 2002

; Borjas, 2004

; Dinour et coll., 2007

; Yen et coll., 2008

) avec un volet spécial pour les mères d’enfants en bas âge (programme WIC :

Women, Infants and Children). La participation à ces programmes réduirait de 18 % la prévalence de l’insécurité alimentaire (Mykerezi et Mills, 2010

) ou son degré de sévérité (Yen et coll., 2008

). Selon Borjas (2004

), réduire de 10 % le nombre de ménages bénéficiaires de bons d’achat accroîtrait de 5 % le nombre de ménages en insécurité alimentaire. Dans le cas du programme WIC, la durée de participation semble améliorer la sécurité alimentaire du foyer (Metallinos-Katsaras et coll., 2011

). Enfin, Eicher-Miller et coll. (2009

) constatent que le programme d’éducation nutritionnelle associé à la distribution de bons d’achat a réduit à court terme, l’incidence de l’insécurité alimentaire dans deux États des États-Unis. La réduction ou l’arrêt de l’assistance est liée positivement à l’insécurité alimentaire (Cook, 2002

).

Mais plusieurs auteurs relèvent que le taux de prévalence de l’insécurité alimentaire est plus élevé chez les bénéficiaires d’aide alimentaire que chez les non-bénéficiaires (Gundersen et coll., 2009

; Nord et coll., 2010

; Guo, 2011

). Ces résultats contrastés pourraient être liés à des questions méthodologiques. Gundersen et coll. (2011

) soulèvent la question de la prise en compte d’un biais de sélection : la population bénéficiaire de programmes d’aide alimentaire a en effet une probabilité accrue d’être en insécurité alimentaire, par crainte de stigmatisation. Ces auteurs mentionnent également l’existence d’un biais de sous-déclaration du statut d’insécurité alimentaire. De la revue de la littérature de Gundersen et coll., il ressort dans la plupart des cas que les programmes nord-américains de

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) et même le

National School Lunch Program (bien que non conçu pour lutter contre l’insécurité alimentaire) réduisent l’insécurité alimentaire. Cependant, il ne faut pas oublier que ces programmes, fondés sur un seuil de revenu, ne peuvent atteindre l’insécurité alimentaire constatée dans certains foyers de revenu moyen.

Par ailleurs, les politiques de bons d’achat alimentaire ont été suspectées de favoriser l’obésité chez les personnes en situation d’insécurité alimentaire. Dans une revue de littérature sur cette controverse, Dinour et coll. (2007

) attribuent l’éventuel lien positif entre insécurité alimentaire et obésité chez les bénéficiaires de bons alimentaires à la périodicité mensuelle des bons (qui entraînerait des pics d’achat et de consommation) et à leur association avec des habitudes alimentaires défavorables à la santé. L’étude de Jilcott et coll. (2011

) suggère que la fourniture d’un montant suffisant de bons (au-delà de 150 $/personne) réduirait les effets de l’insécurité alimentaire sur l’obésité. En effet, les auteurs montrent que l’IMC moyen est significativement plus élevé chez les femmes qui reçoivent des bons d’achat d’un montant inférieur à ce seuil de prestations par rapport à celles qui bénéficient de subsides d’un montant supérieur.

En conclusion, le concept d’insécurité alimentaire, très largement utilisé en Amérique du Nord d’où provient la quasi-totalité de la littérature internationale, représente une approche des vulnérabilités nutritionnelles différente et complémentaire de celle de l’analyse des inégalités sociales de santé liées à l’alimentation. Les travaux recensés, malgré leur grande hétérogénéité, montrent que l’ensemble des facteurs liés de façon significative à la situation d’insécurité alimentaire recoupe pour une large part les indicateurs de la pauvreté comme le revenu ou des indicateurs de niveau de vie (conditions de logement, possession de voiture, de patrimoine, actifs financiers) ou ses déterminants (caractéristiques ethniques, niveau d’éducation, statut d’activité et présence d’enfants). Un résultat très robuste concerne le lien entre un faible niveau de diplôme et l’insécurité alimentaire qui persiste après ajustement sur le niveau de revenu suggérant que l’éducation pourrait avoir un effet protecteur vis-à-vis de l’insécurité alimentaire.

On ne peut pas pour autant assimiler les situations de pauvreté et d’insécurité alimentaire. Les priorités budgétaires dépendent fortement de la composition familiale et des contraintes économiques. Les travaux recensés attestent de liens entre l’insécurité alimentaire et la situation de monoparentalité, la présence d’enfants, et de l’interaction avec d’autres postes de dépenses tels que le logement, les dépenses de chauffage, ou le tabac. En ce qui concerne la santé, l’insécurité alimentaire est associée avec un mauvais état de santé à tous les âges de la vie après ajustement sur plusieurs facteurs de risque, dont les faibles revenus. L’alimentation peut être de qualité nutritionnelle plus dégradée que chez les personnes pauvres, ce qui suggère l’existence d’un effet spécifique de l’insécurité alimentaire.

Au-delà de son lien avec les inégalités sociales, l’insécurité alimentaire apparaît comme une problématique à part entière, qui permet d’enrichir la compréhension des gradients sociaux en termes d’alimentation, d’état nutritionnel et d’état de santé en lien avec la nutrition.

L’effet des politiques publiques, à travers la participation à des programmes d’aide alimentaire, reste objet de controverse tant que les travaux ne prennent pas en compte le biais de sélection des bénéficiaires. Sur ce point, la réalisation de nouveaux travaux paraît nécessaire. Le débat sur les moyens d’action et l’efficacité des programmes d’aide alimentaire peut être abordé à travers une approche par les droits dans le cadre d’un objectif de justice sociale (Dowler et O’Connor, 2011

). C’est là une des grandes limites de la recherche sur ce sujet, les stratégies anti-pauvreté étant souvent mises en place sans examiner les effets en termes alimentaires, et les politiques face à l’insécurité alimentaire souvent cantonnées aux circuits d’aide. Dans ce contexte, les auteurs soulignent que les problèmes et les stratégies identifiées ont été centrés davantage sur l’individu que sur les déterminants sociaux.

France Caillavet,

Inra UR 1303 ALISS, Alimentation et sciences sociales, Ivry sur Seine

Katia Castetbon,

InVS, Unité de surveillance et d’épidémiologie nutritionnelle USEN, Bobigny

Nicole Darmon,

UMR NORT, Inra 1260, Inserm 1062, Université Aix-Marseille, Faculté de Médecine de la Timone, Marseille

Bibliographie

[1] alaimo k,

briefel rr,

frongillo ea jr,

olson cm. Food insufficiency exists in the United States: results from the third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III).

Am J Public Health. 1998;

88:419

-426

[2] alaimo k,

olson cm,

frongillo ea jr,

briefel rr. Food insufficiency, family income, and health in US preschool and school-aged children.

Am J Public Health. 2001a;

91:781

-786

[3] alaimo k,

olson cm,

frongillo ea jr. Food insufficiency and American school-aged children’s cognitive, academic, and psychosocial development.

Pediatrics. 2001b;

108:44

-53

[4] alaimo k,

olson cm,

frongillo ea. Family food insufficiency, but not low family income, is positively associated with dysthymia and suicide symptoms in adolescents.

J Nutr. 2002;

132:719

-725

[5]anonyme. Core indicators of nutritional state for difficult-to-sample populations.

J Nutr. 1990;

120 (suppl 11):1559

-1600

[6] armour bs,

pitts mm,

lee cw. Cigarette smoking and food insecurity among low-income families in the United States, 2001.

Am J Health Promot. 2008;

22:386

-392

[7] baggett tp,

singer de,

rao sr,

o’connell jj,

bharel m, et coll. Food insufficiency and health services utilization in a national sample of homeless adults.

J Gen Intern Med. 2011;

26:627

-634

[8] becquey e,

martin-prevel y,

traissac p,

dembele b,

bambara a, et coll. The household food insecurity access scale and an index-member dietary diversity score contribute valid and complementary information on household food insecurity in an urban West-African setting.

J Nutr. 2010;

140:2233

-2240

[9] becquey e,

delpeuch f,

konate am,

delsol h,

lange m, et coll. Seasonality of the dietary dimension of household food security in urban Burkina Faso.

Br J Nutr. 2012;

107:1860

-1870

[10] belsky dw,

moffitt te,

arseneault l,

melchior m,

caspi a. Context and sequelae of food insecurity in children’s development.

Am J Epidemiol. 2010;

172:809

-818

[11] blumberg sj,

bialostosky k,

hamilton wl,

briefel rr. The effectiveness of a short form of the Household Food Security Scale.

Am J Public Health. 1999;

89:1231

-1234

[12] borjas gj. Food insecurity and public assistance.

J Public Economics. 2004;

88:1421

-1443

[13] carlson sj,

andrews ms,

bickel gw. Measuring food insecurity and hunger in the United States: development of a national benchmark measure and prevalence estimates.

J Nutr. 1999;

129:510S

-516S

[14] carmichael sl,

yang w,

herring a,

abrams b,

shaw gm. Maternal food insecurity is associated with increased risk of certain birth defects.

J Nutr. 2007;

137:2087

-2092

[15] casey ph,

szeto k,

lensing s,

bogle m,

weber j. Children in food-insufficient, low-income families: prevalence, health, and nutrition status.

Arch Pediatr Adolesc Med. 2001;

155:508

-514

[16] casey ph,

szeto kl,

robbins jm,

stuff je,

connell c, et coll. Child health-related quality of life and household food security.

Arch Pediatr Adolesc Med. 2005;

159:51

-56

[17] castetbon k,

vernay m,

malon a,

salanave b,

deschamps v, et coll. Dietary intake, physical activity and nutritional status in adults: the French nutrition and health survey (ENNS, 2006-2007).

Br J Nutr. 2009;

102:733

-743

[18] castetbon k,

mejean c,

deschamps v,

bellin-lestienne c,

oleko a, et coll. Dietary behaviour and nutritional status in underprivileged people using food aid (ABENA study, 2004-2005).

J Hum Nutr Diet. 2011;

24:560

-571

[19] coates j,

frongillo ea,

rogers bl,

webb p,

wilde pe, et coll. Commonalities in the experience of household food insecurity across cultures: what are measures missing?.

J Nutr. 2006;

136:1438S

-1448S

[20] coleman-jensen a,

nord m,

andrews m,

carlson s. Household Food Security in the United States in 2010.

USDA;

2011;

37 p.p.

[21] connell cl,

nord m,

lofton kl,

yadrick k. Food security of older children can be assessed using a standardized survey instrument.

J Nutr. 2004;

134:2566

-2572

[22] cook jt. Clinical implications of household food security: definitions, monitoring, and policy.

Nutr Clin Care. 2002;

5:152

-167

[23] cook jt,

frank da. Food security, poverty, and human development in the United States.

Ann N Y Acad Sci. 2008;

1136:193

-209

[24] cook jt,

frank da,

levenson sm,

neault nb,

heeren tc, et coll. Child food insecurity increases risks posed by household food insecurity to young children’s health.

J Nutr. 2006;

136:1073

-1076

[25] cutler-triggs c,

fryer ge,

miyoshi tj,

weitzman m. Increased rates and severity of child and adult food insecurity in households with adult smokers.

Arch Pediatr Adolesc Med. 2008;

162:1056

-1062

[26] darmon n,

bosquier a,

vieux f,

caillavet f. L’insécurité alimentaire pour raisons financières en France.

In : Les travaux de l’observatoire 2009-2010. Quatrième partie : les publics et leurs conditions de vie. Cahier 2 : les conditions de vie des personnes pauvres. ONPES;

Paris:2010;

583603

[27] dave jm,

evans ae,

saunders rp,

watkins kw,

pfeiffer ka. Associations among food insecurity, acculturation, demographic factors, and fruit and vegetable intake at home in Hispanic children.

J Am Diet Assoc. 2009;

109:697

-701

[28] dean wr,

sharkey jr,

johnson cm. Food insecurity is associated with social capital, perceived personal disparity, and partnership status among older and senior adults in a largely rural area of central Texas.

J Nutr Gerontol Geriatr. 2011;

30:169

-186

[29] derrickson jp,

fisher ag,

anderson je,

brown ac. An assessment of various household food security measures in Hawaii has implications for national food security research and monitoring.

J Nutr. 2001;

131:749

-757

[30] dinour lm,

bergen d,

yeh mc. The food insecurity-obesity paradox: a review of the literature and the role food stamps may play.

J Am Diet Assoc. 2007;

107:1952

-1961

[31] dowler e,

o’connor d. Rights-based approaches to addressing food poverty and food insecurity in Ireland and UK.

Soc Sc Med. 2011;

1

-8

[32] duerr l. Prevalence of food insecurity and comprehensiveness of its measurement for older adult congregate meals program participants.

J Nutr Elder. 2006;

25:121

-146

[33] eicher-miller ha,

mason ac,

weaver cm,

mccabe gp,

boushey cj. Food insecurity is associated with iron deficiency anemia in US adolescents.

Am J Clin Nutr. 2009;

90:1358

-1371

[34] eicher-miller ha,

mason ac,

weaver cm,

mccabe gp,

boushey cj. Food insecurity is associated with diet and bone mass disparities in early adolescent males but not females in the United States.

J Nutr. 2011;

141:1738

-1745

[35] eisenmann jc,

gundersen c,

lohman bj,

garasky s,

stewart sd. Is food insecurity related to overweight and obesity in children and adolescents? A summary of studies, 1995-2009.

Obes Rev. 2011;

12:e73

-e83

[36] engler-stringer r,

stringer b,

haines t. Complexity of food preparation and food security status in low-income young women.

Can J Diet Pract Res. 2011;

72:133

-136

[37] foley w,

ward p,

carter p,

coveney j,

tsourtos g,

taylor a. An ecological analysis of factors associated with food insecurity in South Australia, 2002-7.

Public Health Nutr. 2010;

13:215

-221

[38] frongillo ea jr. Validation of measures of food insecurity and hunger.

J Nutr. 1999;

129:506S

-509S

[39] frongillo ea jr,

rauschenbach bs,

olson cm,

kendall a,

colmenares ag. Questionnaire-based measures are valid for the identification of rural households with hunger and food insecurity.

J Nutr. 1997;

127:699

-705

[40] german l,

kahana c,

rosenfeld v,

zabrowsky i,

wiezer z, et coll. Depressive symptoms are associated with food insufficiency and nutritional deficiencies in poor community-dwelling elderly people.

J Nutr Health Aging. 2011;

15:3

-8

[41] grange d,

castetbon k,

guibert g,

vernay m,

escalon h, et coll. Alimentation et état nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire. Étude Abena 2011-2012 et évolutions depuis 2004-2005. Observatoire régional de santé Ile-de-France, Institut de veille sanitaire, Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.

2013;

186 p.p.

[42] gucciardi e,

vogt ja,

demelo m,

stewart de. Exploration of the relationship between household food insecurity and diabetes in Canada.

Diabetes Care. 2009;

32:2218

-2224

[43] gundersen c,

kreider b. Bounding the effects of food insecurity on children’s health outcomes.

J Health Econ. 2009;

28:971

-983

[44] gundersen c,

jolliffe d,

tiehen l. The challenge of program evaluation: when increasing program participation decreases the relative well-being of participants.

Food Policy. 2009;

34:367

-376

[45] gundersen c,

kreider b,

pepper j. The economics of food insecurity in the United States.

Appl Econ Persp Policy. 2011;

33:281

-303

[46] guo b. Household assets and food security: evidence from the Survey of Program Dynamics.

J Fam Econ Iss. 2011;

32:98

-110

[47] hager er,

quigg am,

black mm,

coleman sm,

heeren t, et coll. Development and validity of a 2-item screen to identify families at risk for food insecurity.

Pediatrics. 2010;

126:e26

-e32

[48] hanson kl,

sobal j,

frongillo ea. Gender and marital status clarify associations between food insecurity and body weight.

J Nutr. 2007;

137:1460

-1465

[49] holben dh. Position of the American Dietetic Association: food insecurity in the United States.

J Am Diet Assoc. 2010;

110:1368

-1377

[50] jensen hh. Food insecurity and the food stamp program.

AJAE. 2002;

84:1215

-1228

[51] jilcott sb,

wall-bassett ed,

burke sc,

moore jb. Associations between food insecurity, supplemental nutrition assistance program (SNAP) benefits, and body mass index among adult females.

J Am Diet Assoc. 2011;

111:1741

-1745

[52] kaiser ll,

townsend ms,

melgar-quinonez hr,

fujii ml,

crawford pb. Choice of instrument influences relations between food insecurity and obesity in Latino women.

Am J Clin Nutr. 2004;

80:1372

-1378

[53] kendall a,

olson cm,

frongillo ea jr. Relationship of hunger and food insecurity to food availability and consumption.

J Am Diet Assoc. 1996;

96:1019

-1024

[54] kirkpatrick si,

tarasuk v. Food insecurity is associated with nutrient inadequacies among Canadian adults and adolescents.

J Nutr. 2008;

138:604

-612

[55] kirkpatrick si,

tarasuk v. Housing circumstances are associated with household food access among low-income urban families.

J Urban Health. 2011;

88:284

-296

[56] kleinman re,

murphy jm,

little m,

pagano m,

wehler ca, et coll. Hunger in children in the United States: potential behavioral and emotional correlates.

Pediatrics. 1998;

101:E3

[57] knol ll,

haughton b,

fitzhugh ec. Food insufficiency is not related to the overall variety of foods consumed by young children in low-income families.

J Am Diet Assoc. 2004;

104:640

-644

[58] laraia ba,

siega-riz am,

evenson kr. Self-reported overweight and obesity are not associated with concern about enough food among adults in New York and Louisiana.

Prev Med. 2004;

38:175

-181

[59] laraia b,

siega-riz am,

gundersen c,

dole n. Psychosocial factors and socioeconomic indicators are associated with household insecurity among pregnant women.

J Nutr. 2006;

136:177

-182

[60] laraia ba,

siega-riz am,

gundersen c. Household food insecurity is associated with self-reported pregravid weight status, gestational weight gain, and pregnancy complications.

J Am Diet Assoc. 2010;

110:692

-701

[61] lee js,

johnson ma,

brown a,

nord m. Food security of older adults requesting Older Americans Act Nutrition Program in Georgia can be validly measured using a short form of the U.S. Household Food Security Survey Module.

J Nutr. 2011;

141:1362

-1368

[62] lohman bj,

stewart s,

gundersen c,

garasky s,

eisenmann jc. Adolescent overweight and obesity: links to food insecurity and individual, maternal, and family stressors.

J Adolesc Health. 2009;

45:230

-237

[63] lyons aa,

park j,

nelson ch. Food insecurity and obesity: a comparison of self-reported and measured height and weight.

Am J Public Health. 2008;

98:751

-757

[64] martin ks,

rogers bl,

cook jt,

joseph hm. Social capital is associated with decreased risk of hunger.

Soc Sci Med. 2004;

58:2645

-2654

[65] martin-fernandez j,

caillavet f,

chauvin p. L’insécurité alimentaire dans l’agglomération parisienne : prévalence et inégalités socio-territoriales.

BEH. 2011;

49-50:515

-521

[66] mazur re,

marquis gs,

jensen hh. Diet and food insufficiency among Hispanic youths: acculturation and socioeconomic factors in the third National Health and Nutrition Examination Survey.

Am J Clin Nutr. 2003;

78:1120

-1127

[67] mclaughlin c,

tarasuk v,

kreiger n. An examination of at-home food preparation activity among low-income, food-insecure women.

J Am Diet Assoc. 2003;

103:1506

-1512

[68] mello ja,

gans km,

risica pm,

kirtania u,

strolla lo, et coll. How is food insecurity associated with dietary behaviors? An analysis with low-income, ethnically diverse participants in a nutrition intervention study.

J Am Diet Assoc. 2010;

110:1906

-1911

[69] metallinos-katsaras e,

sherry b,

kallio j. Food insecurity is associated with overweight in children younger than 5 years of age.

J Am Diet Assoc. 2009;

109:1790

-1794

[70] metallinos-katsaras e,

gorman ks,

wilde p,

kallio j. A longitudinal study of WIC participation on household food insecurity.

Maternal and Child Health Journal. 2011;

15:627

-633

[71] mykerezi e,

mills b. The impact of food stamp program participation on household food insecurity.

A J Agr Econ. 2010;

92:1379

-1391

[72] nolan m,

williams m,

rikard-bell g,

mohsin m. Food insecurity in three socially disadvantaged localities in Sydney, Australia.

Health Promot J Austr. 2006;

17:247

-254

[73] nord m,

kantor ls. Seasonal variation in food insecurity is associated with heating and cooling costs among low-income elderly Americans.

J Nutr. 2006;

136:2939

-2944

[74] nord m,