III. Facteurs sociaux, culturels, économiques et inégalités sociales en matière de nutrition

2014

12-

Déterminants sociaux de l’allaitement

La définition de l’allaitement maternel est empruntée aux travaux de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’

Inter-Agency Group for Action on Breastfeeding, repris par l’Anaes (actuellement HAS) : « terme réservé à l’alimentation du nouveau-né ou du nourrisson par le lait de sa mère. L’allaitement est exclusif lorsque le nouveau-né ou le nourrisson reçoit uniquement du lait maternel à l’exception de tout autre ingestat, solide ou liquide, y compris l’eau. L’allaitement est mixte lorsqu’il est associé à une autre alimentation comme des substituts de lait, des céréales, de l’eau sucrée ou non ou toute autre nourriture » (Anaes, 2002

).

Les variables sociodémographiques et socioéconomiques qui déterminent le recours à l’allaitement sont analysées dans ce chapitre. Les travaux convoqués portent sur l’identification des facteurs liés à l’initiation et la durée de l’allaitement. Les pays couverts appartiennent aux pays développés et les études proviennent pour l’essentiel de pays anglo-saxons. Le recensement des documents utilisés a retenu à la fois des études, des enquêtes, ainsi que des revues systématiques et des méta-analyses. La qualité des travaux a été appréciée globalement car de nombreux facteurs de confusion persistent tels que : le poids de naissance, le surpoids/obésité de la mère, le statut tabagique, le rang de naissance, la taille de la fratrie, l’auto-efficacité perçue... Au regard de l’absence très fréquente de ces éléments, seuls les travaux les plus complets sont présentés. Des travaux ou approches intéressantes d’une moindre robustesse sont aussi présentés.

D’autres facteurs relevant pour l’essentiel de l’impact structurel d’orientations législatives, tels que la durée et la rémunération des congés parentaux, sont également traités bien que faisant l’objet de moins d’investigations comparées. Les résultats de l’analyse de la littérature sont regroupés en fonction de trois principales sphères de déterminants s’inspirant d’une approche écosystémique afin de mieux rendre compte de la construction des inégalités sociales de cette pratique : facteurs sociodémographiques, facteurs socioéconomiques, déterminants socio-environnementaux (système de santé périnatale, normes sociales, facteurs liés au style de vie et politiques salariales et familiales). Les éléments relatifs aux modalités pour soutenir l’allaitement sont traités dans le chapitre sur les interventions de promotion de l’allaitement.

Allaitement et santé

Il existe un consensus scientifique sur l’intérêt et les bénéfices d’avoir recours à l’allaitement pour la santé de l’enfant et de la mère. Le lait maternel est constitué de macronutriments et de micronutriments adaptés aux besoins de l’enfant. À la différence de toutes les formules lactées, il est le seul à contenir des substances bioactives notamment stimulant les défenses immunitaires. Les bénéfices de l’allaitement dans les pays industrialisés sont notamment synthétisés en France dans le récent rapport Turck (2010

) commandité par la Direction générale de la santé dans le cadre du Programme national nutrition santé :

« L’allaitement satisfait à lui seul les besoins nutritionnels du nourrisson pendant les 6 premiers mois de la vie, et a de nombreux effets bénéfiques sur la santé de l’enfant à court et long terme, et sur la santé de sa mère. Ces effets bénéfiques, qui dépendent du degré d’exclusivité de l’allaitement et de sa durée, ont été analysés dans des revues de la littérature et des méta-analyses récentes. (…). Dans les pays industrialisés, l’allaitement est associé chez le nourrisson à un moindre risque de diarrhées aiguës, d’otites aiguës et d’infections respiratoires sévères, génératrices d’hospitalisations. L’allaitement est également associé à une diminution du risque d’asthme et d’eczéma pendant les 2-3 premières années de la vie chez les enfants à risque d’allergie, (…), de maladie cœliaque, de maladies inflammatoires du tube digestif, et de mort inattendue du nourrisson. De nombreux effets bénéfiques de l’allaitement étant dose-dépendants, il est important d’augmenter non seulement son initiation en maternité, mais aussi sa durée. (…). Les contre-indications de l’allaitement sont très rares : infection par le virus de l’immunodéficience humaine, maladie cardio-vasculaire ou respiratoire sévère, hémopathie ou cancer en cours de traitement chez la mère, galactosémie chez l’enfant. Malgré le passage quasi-constant dans le lait des médicaments consommés par la mère, très peu d’entre eux sont incompatibles avec la poursuite de l’allaitement. (…). L’allaitement a également des effets bénéfiques pour la santé de la mère. Il est associé à une diminution de l’incidence du cancer du sein avant la ménopause. (…) ».

Un focus sur les effets globaux de l’allaitement relatifs à la nutrition comme le diabète, le surpoids et l’obésité permet de dégager des éléments concernant les effets de l’allaitement sur ces indicateurs de santé, avec néanmoins certaines limites méthodologiques.

Concernant le diabète de type 2 à l’âge adulte, un discret bénéfice significatif de l’allaitement est mesuré dans des méta-analyses sur des études de cohortes (Horta et coll., 2007

; Ip et coll., 2007

; Un, 2007

). Cependant, dans certaines études, le faible niveau de fiabilité des informations recueillies à l’âge adulte pondère à la baisse le niveau de preuves de ces résultats.

Concernant l’obésité à âge pédiatrique, les deux publications de référence de l’OMS (Ip et coll., 2007

) et de l’

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) (Horta et coll., 2007

) recensent de nombreuses études existantes sur le sujet. Les travaux et revues de littératures disponibles tendent à montrer un surpoids moins important et une obésité réduite à l’âge pédiatrique (von Kries et coll., 1999

; Bergmann et coll., 2003

; Dewey, 2003

; Grummer-Strawn et Mei, 2004

; Kramer et Kakuma, 2004

; Harder et coll., 2005

; Owen et coll., 2005

; Perrine et coll., 2011

; Weng et coll., 2012

). Toutefois, dans l’ensemble de ces travaux, les définitions de l’allaitement exclusif peuvent varier et les facteurs de confusion sont irrégulièrement traités. Allaitement et poids sont socialement liés et conduisent à de nombreux biais dans les dispositifs d’études (Kwok et coll., 2010

). Des travaux tout récents sur la cohorte biélorusse PROBIT (

PROmotion of Breastfeeding Intervention Trial) ne montrent pas d’impact de l’allaitement sur le surpoids ou l’obésité à l’âge de 11,5 ans (Martin et coll., 2013

). Ils complètent les résultats conduits sur la même cohorte à l’âge de 6,5 ans qui ne montraient déjà pas d’effet de l’allaitement sur le surpoids et l’obésité, dans une étude de qualité (Kramer et coll., 2009

). Dans cette étude, il semble également que les enfants allaités accepteraient de manger plus de fruits et légumes entre 2 et 7 ans. Une étude très récente a analysé les résultats de 4 cohortes européennes (de Lauzon-Guillain et coll., 2013

). La durée de l’allaitement était corrélée avec la consommation de fruits et légumes chez les jeunes enfants et cette association était significative pour 2 des cohortes dont la cohorte française EDEN (Étude des déterminants pré- et postnataux de la santé et du développement de l’enfant). En contrepoint de ces résultats, il est probable mais non mesuré que l’attention globale à l’alimentation est plus soutenue dans les familles qui font le choix d’allaiter.

Un ensemble d’études parfois discordantes mais jamais en défaveur de l’allaitement semblent tendre vers un lien entre l’allaitement prolongé et un meilleur développement psychomoteur et cognitif des enfants. Ces travaux font l’objet de nombreuses discussions sur les biais, le principal étant notamment les différences sociodémographiques entre les femmes qui allaitent longtemps et celles qui n’allaitent pas ou moins longtemps. Cependant, deux études robustes sur ces points renforcent le niveau de preuves : l’une sur la cohorte Probit (Kramer et coll., 2008

) et l’autre sur la cohorte Eden (Bernard et coll., 2013

). Cette étude sur la cohorte française atteste des bénéfices modestes mais avérés (Bernard et coll., 2013

). Des enfants de 3 ans ayant été allaités obtenaient un score supérieur aux enfants non allaités dans deux tests, le

Communicative Development Inventory (CDI) et l’

Ages and Stages Questionnaire (ASQ) : le score était de 3,7±1,8 (P=0,038) points de plus que les non allaités dans le test CDI et de 6,2±1,9 (P=0,001) points de plus dans le test ASQ. Ces éléments demanderont confirmation dans une plus large cohorte. Dans cette perspective, il conviendrait aussi d’intégrer la part psychologique et son impact sur les enfants (théorie de l’attachement, théorie de l’auto-efficacité) car elle intervient certainement de façon différenciée grâce à la relation créée par l’allaitement.

Globalement, les éléments de preuves concernant l’allaitement semblent converger vers une plus-value pour la santé de l’enfant et l’état des connaissances actuelles ne permet pas encore de distinguer plus finement la contribution des différents facteurs (biologique, psychologique, comportements préventifs…).

Recommandations pour la population générale

Organisation mondiale de la santé (OMS)

Au début des années 2000, les travaux des groupes d’experts de l’OMS ont établi, à partir des études portant sur la durée optimale d’allaitement exclusif, qu’il convenait de porter cette durée à 6 mois. Ces nouvelles recommandations de l’OMS ont été votées le 16 mai 2001 par l’Assemblée mondiale de la santé (Résolution WHA 54.2) et réaffirmées dans la Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant adoptée par les États membres de l’OMS et le Conseil exécutif de l’Unicef en 2002 : « Le nourrisson doit être exclusivement nourri au sein pendant les 6 premiers mois de la vie : c’est là une recommandation générale de santé publique. Par la suite, en fonction de l’évolution de ses besoins nutritionnels, le nourrisson doit recevoir des aliments complémentaires sûrs et adéquats du point de vue nutritionnel, tout en continuant d’être allaité jusqu’à l’âge de 2 ans ou plus ». Les recommandations de l’OMS ont été reprises par la Commission européenne en 2004 dans le « Plan d’action pour protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement ».

Par ailleurs, une directive européenne importante (2006/141/CE) concernant les préparations pour nourrissons (0-6 mois) et les préparations de suite (6-12 mois), rappelle que : « Dans le souci d’assurer une meilleure protection de la santé des nourrissons, il convient que les règles de composition, d’étiquetage et de publicité (…) soient conformes aux principes et aux buts formulés par le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel » ; « Étant donné l’importance que revêt pour les femmes enceintes et les mères de nourrissons, dans le choix du type d’alimentation pour leur enfant, l’information diffusée sur l’alimentation infantile, il est nécessaire que les États membres prennent les mesures appropriées de manière à ce que cette information assure un usage adéquat des produits concernés et n’aille pas à l’encontre de la promotion de l’allaitement maternel. ». Ces éléments constituent des socles pour la réflexion et l’élaboration des politiques nationales. La directive européenne a été transcrite en droit français par l’arrêté du 11 avril 2008.

Recommandations en France

En France, l’allaitement maternel fait partie des objectifs spécifiques à la santé de l’enfant du Programme national nutrition santé (PNNS 3). L’allaitement exclusif est recommandé pendant les 6 premiers mois de vie de l’enfant par la Haute autorité de santé (Anaes, 2002

). L’Académie nationale de médecine a demandé en 2009 aux pouvoirs publics de mettre en place une politique plus active d’incitation et d’information sur l’allaitement depuis l’école jusque pendant la grossesse. L’allaitement est également recommandé par différents collèges de professionnels de la périnatalité.

États des lieux en matière d’allaitement

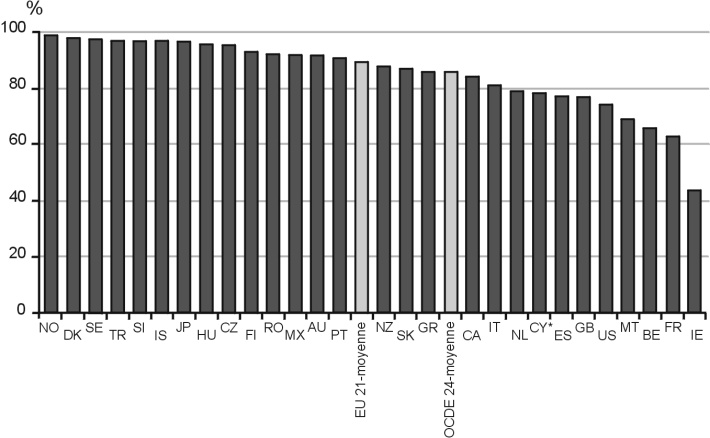

Dans les pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), les prévalences les plus importantes d’allaitement exclusif autour de 2005 se situent en Norvège (99 %), au Danemark (98,7 %) et en Suède (98,5 %) ; les taux d’initiation à l’allaitement les plus bas se localisent en Irlande (43 %) et en France (62,6 %) (OECD

Family database, 2011)

1

(figure 12.1

).

Concernant l’allaitement exclusif à 6 mois en 2005, les données issues des enquêtes nationales mettent en évidence que la Hongrie et la Suède sont légèrement au-dessus de 60 % alors qu’à l’opposé les taux sont parmi les plus faibles au Royaume-Uni avec moins de 5 %.

Ce panorama rapide met en évidence les importantes marges de progrès qui subsistent dans de nombreux pays, dont la France, pour se rapprocher des recommandations de l’OMS.

En France, l’enquête nationale périnatale 2010 rapporte une augmentation du taux d’initiation de l’allaitement qui est passé entre 1998 et 2010 de 55,9 % à 60,2 % pour l’allaitement exclusif mesuré à la maternité et de 62,5 % à 69 % pour l’allaitement mixte. L’étude Epifane observe en 2012 qu’à un mois les nourrissons n’étaient plus que 35 % à être allaités en exclusif et 54 % en mixte (Salanave et coll., 2012

). Dans la cohorte Eden, il apparaît que parmi les enfants allaités à la maternité, 93 % d’entre eux l’étaient encore à la fin de leur troisième semaine de vie (

versus 83 % en exclusive) ; 78 % (

versus 63 %) à 1 mois ; 42 % (

versus 20 %) à 4 mois (Bonet et coll., 2013

).

Concernant les durées d’allaitement, il n’y a pas de données nationales issues d’une surveillance épidémiologique (Castetbon et coll., 2004

). Mais il existe quelques traitements de données régionales (Rhône : Drass 2008

; Lorraine : Conseil Général 54, 2010

), réalisés par les centres de Protection maternelle et infantile (PMI), les Caisses primaires d’assurances maladie à partir du certificat de santé des enfants à 9 mois (dont la fiabilité est relative) qui indiqueraient que la proportion des bébés allaités plus de 6 mois serait passée de 22,9 % en 2006 à 28,3 % en 2007 dans le Rhône ; dans les Pays de Loire, cette proportion serait de 25 % en 2009 (Branger et coll., 2010

). Diverses études locales identifiaient une durée médiane d’allaitement de 10 semaines (Branger et coll., 1998

; Siret et coll., 2008

), mais avec de fortes variations géographiques (Lelong et coll., 2000

; Labarere et coll., 2001

). Enfin, plus récemment, la durée médiane était de 16 semaines dans le Rhône en 2007 (Drass, 2008

) et de 15 semaines dans les Pays de Loire en 2010 (Branger et coll., 2010

).

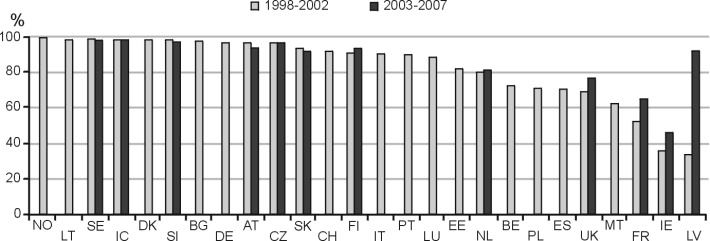

En 15 ans, malgré une progression du taux d’allaitement exclusif qui est passé de 40,5 % en 1995 à 60,2 % en 2010 (enquêtes périnatales) (Blondel et coll., 2003

et 2011

), la France, reste dans le bas du classement parmi les pays européens à faible taux d’allaitement

2

(Zeitlin et Mohangoo, 2008

; Cattaneo et coll., 2010

) (figure 12.2

).

À l’intérieur du territoire national, des travaux issus des données de l’enquête périnatale 2003 identifient en France (comme dans d’autres pays) d’importantes disparités régionales au niveau du taux d’allaitement (Bonet et coll., 2010

). Les données régionales de l’enquête périnatale en 2010 rapportent également de fortes variations de l’allaitement exclusif ou mixte entre régions avec un taux de 59 % dans l’Est du Bassin parisien et de 58 % dans le Nord de la France et l’Ouest, mais qui atteint 78 % à Paris, 80 % dans la Petite-Couronne et 83,8 % en Guyane, Guadeloupe, Réunion (Blondel et Kermarrec, 2011

).

Déterminants sociodémographiques de l’allaitement

Âge de la mère

L’âge plus tardif à la première naissance est une tendance générale qui s’inscrit dans la « norme procréative », c’est-à-dire l’ensemble des conditions socialement définies pour avoir un enfant (Bajos et Ferrand, 2006

). Ces dimensions normatives varient d’un milieu social à l’autre. En France, la part de femmes sans enfant, le nombre moyen d’enfants, l’âge à la première naissance sont encore relativement différenciés socialement (Davie et Mazuy, 2010

). Or, l’âge de la mère joue sur la probabilité d’allaiter le nourrisson et cela semble un fait étayé dans la plupart des études et revues de littérature (Scott et Binns, 1999

; Scott et coll., 1999

; Dubois et Girard, 2003a

et b

; Lande et coll., 2003

; Li et coll., 2005

; Ludvigsson et Ludvigsson, 2005

; Bonet et coll., 2008

; Bulk-Bunschoten et coll., 2008

; Raleigh et coll., 2010

; Salanave et coll., 2012

; Ibanez et coll., 2012

). Quelques études montrent au Japon une relation inverse (Kaneko et coll., 2006

).

Cette relation entre l’âge de la mère et l’initiation ou le maintien de l’allaitement tend à souligner que plus les femmes sont mères jeunes et moins est fréquente l’initiation comme le maintien de l’allaitement.

Pour l’initiation à l’allaitement exclusif, cette relation se retrouve dans les études récentes (prospectives ou rétrospectives) les plus robustes au Canada (Dubois et Girard, 2003b

), en France (Bonet et coll., 2008

) et aux Pays-Bas (Bulk-Bunschoten et coll., 2008

). En France, l’étude Epifane (Salanave et coll., 2012

) montre que l’âge est le déterminant le plus discriminant pour l’initiation à l’allaitement exclusif ou mixte. L’étude sur la cohorte Eldeq (Étude longitudinale du développement des enfants du Québec) identifie l’âge comme étant le meilleur prédicteur de l’allaitement. Pour l’initiation, l’aOR d’être allaité à la naissance pour l’enfant d’une femme de plus de 35 ans est de 1,37 (IC 95 % [0,90-2,09]), comparé à celui des enfants dont la mère a moins de 24 ans (Dubois et Girard, 2003b

). En France, une étude portant sur l’initiation à l’allaitement, conduite dans une maternité, produit des données allant dans le même sens (aOR=1,2 ; IC 95 % [1,0-1,4]) (Bonet et coll., 2008

).

Pour le maintien de l’allaitement (généralement à 4 mois), les études retenues retrouvent après ajustement la même association d’un âge plus élevé de la mère avec une poursuite de l’allaitement. C’est ainsi le cas quand on compare les mères de plus de 35 ans avec celles de moins de 20, 25 ou 29 ans, respectivement en Norvège (aOR=2,04 ; IC 95 % [1,38-3,02]) (Lande et coll., 2003

), en Suède (aOR=1,23 ; (IC 95% [1,09-1,39]) (Ludvigsson et Ludvigsson, 2005

) et aux Pays-Bas (aOR=1,37 ; IC 95 % [0,90-2,09]) (Bulk-Bunschoten et coll., 2008

). L’étude québécoise trouve des résultats convergents (pour l’allaitement à 2 mois), comparativement aux enfants dont la mère a moins de 24 ans (OR=2,84 ; IC 95 % [1,79-4,53]) (Dubois et Girard, 2003b

).

Statut marital

La configuration des familles semble bien aussi avoir un impact sur l’initiation à l’allaitement exclusif. L’absence de père au foyer est le plus souvent une source de fragilisation sur le plan socioéconomique. Il s’avère aussi jouer un rôle dans le recours à la pratique de l’allaitement. Le fait d’être une mère de famille monoparentale, de se déclarer seule est un facteur contribuant à un moindre taux d’initiation à l’allaitement.

Ces résultats se dégagent notamment de deux revues de littérature de qualité (Callen et Pinelli, 2004

; Ibanez et coll., 2012

) sur des études conduites dans des pays industrialisés entre 1999 et 2009. La plus récente de ces revues de littérature retient ainsi que l’impact peut varier sensiblement entre les études ou les pays mais toujours dans le même sens. Ainsi dans une étude australienne robuste, comparées aux femmes mariées, les femmes seules ont une probabilité plus élevée de ne pas initier l’allaitement (aOR=1,79 ; IC 95 % [1,52-2,11]) (Yeoh et coll., 2007

). En France, comparées aux femmes mariées, les femmes seules ont un OR allant dans le même sens que l’étude australienne (aOR=1,2 ; IC 95 % [1,1-1,3]) (Bonet et coll., 2008

). Plus récemment, concernant l’initiation à l’allaitement, une étude anglaise incluant 26 325 femmes montre que la probabilité de ne pas allaiter du tout pour les mères seules est forte (OR=3,88 ; IC 95 % [3,56-4,22]) (Raleigh et coll., 2010

) par rapport à celles vivant en couple. En France, encore plus récemment, l’importance du statut marital (et subsidiairement de l’opinion du père) sur l’allaitement se retrouve aussi dans l’étude Epifane : pour les femmes, le fait de ne pas être mariées est corrélé avec la non initiation à l’allaitement (r=0,87 ; p<0,001).

Dans une cohorte prospective australienne de 1 069 059 femmes à la sortie de la maternité, le facteur le plus important (devant l’âge) pour l’initiation de l’allaitement était le support par le père, tel que perçu par la mère (OR=9,12 ; IC 95 % [4,83-17,26]) (Scott et coll., 1997

et 2001

). Ce point est confirmé dans une cohorte plus récente (2002/2003) (Scott et coll., 2006

). Les interactions entre les parents et leurs répartitions des contraintes quotidiennes contribuent à soutenir l’allaitement et une étude plus qualitative souligne que dans les couples où la femme est responsable seule de la plupart des tâches ménagères, l’arrêt de l’allaitement est plus précoce (Sullivan et coll., 2004

). Enfin, une étude qualitative suggère que l’aide des professionnels ne peut pas remplacer le soutien quotidien que la coopération dans un couple peut procurer durant la période périnatale (de Montigny et Lacharite, 2004

).

Concernant le maintien de l’allaitement (plus généralement à 4 mois), dans les études disponibles qui enregistrent l’impact du statut marital sur cet aspect, les tendances sont généralement à un moindre maintien chez les femmes seules (Dubois et Girard, 2003a

; Griffiths, 2005

). Même dans les pays aux politiques de soutien extensif de l’allaitement comme la Norvège et la Suède (Lande et coll., 2003

; Ludvingsson et Ludvigsson, 2005

), cette tendance se retrouve. En France, à un mois après la naissance, les écarts relatifs se sont creusés avec un moindre maintien pour les femmes non mariées (Salanave et coll., 2012

).

« Ethnie », « race », lieu de naissance

La littérature anglo-saxonne domine largement la production d’articles s’intéressant à l’influence de « l’ethnie » ou de la « race » sur l’allaitement (initiation et durée). En effet, cette approche s’appuie sur des travaux d’épidémiologie établissant d’anciennes et fortes inégalités sociales de santé entre les groupes ainsi catégorisés (Kung et coll., 2008

). Ce critère « ethnie ou race » n’est pas comme tel mobilisable pour la statistique française qui approche la question par différents biais comme la nationalité, le lieu de naissance des parents, l’origine...

La difficulté que pose l’utilisation de termes comme « race » et « ethnie » reste celle d’une classification cherchant à légitimer son ordre sur la base d’un essentialisme de nature. Or, une grande partie des différences « ethniques » ou de « race » sont historiquement et socialement construites et leurs conséquences sont à analyser comme produits de rapports sociaux. En suivant les « frontières ethniques », les travaux américains sur « l’

ethnicity » s’attachent à ce qui est socialement effectif. Dans cette perspective, ce champ de recherche se définit comme « l’étude des processus variables et jamais finis par lesquels les acteurs s’identifient et sont identifiés par les autres sur la base de dichotomisations « Nous/Eux » établis à partir de traits culturels supposés dérivés d’une origine commune et mis en relief dans les interactions sociales » (Poutignat et Streiff-Fenart, 1995

). Dans cette filiation, l’utilisation de variables d’«

ethnicity » dans le champ de l’épidémiologie médicale est tout à fait bien exposée dans un texte pionnier dans le champ (Williams, 1997

; Williams et coll., 2001

) et qui reste une référence dans certains articles s’attachant à comprendre la répartition inégale de la corpulence par « ethnie » (Caprio et coll., 2008

). Or, cette ethnicisation que représentent les «

ethnic studies » se trouve pour le moins affaiblie, quand une revue de littérature sur les liens entre pratique de l’allaitement et « race » définit cette dernière comme « une population localisée géographiquement ou un groupe humain global distingué comme un groupe plus ou moins distinct par la transmission de caractéristiques physiques » (Thulier et Mercer, 2009

). Dans ce cas de figure, il semble plus adapté d’acter que cette approche revient à une racialisation et non une ethnicisation (au sens préalablement défini).

La lecture du corpus bibliographique analysé appelait à quelques précautions quant à la robustesse de la variable ethnique. Voici les principaux résultats qui se dégagent des études consultées.

Au Royaume-Uni, les femmes « noires » ont une participation plus faible aux préparations à l’accouchement (OR=0,56 ; IC 95 % [0,49-0,65]) ; elles initient aussi moins fréquemment l’allaitement (OR=0,57 ; IC 95 % [0,51-0,62]) et sont plus nombreuses à y expérimenter des complications que les femmes « blanches » (Raleigh et coll., 2010

). Dans une autre étude au Royaume-Uni (Griffiths et coll., 2007

), toutes les femmes ayant une origine ethnique ont une probabilité plus forte d’initier l’allaitement : de aRR=1,24 (IC 95 % [1,19-1,29]) pour les « autres blanches » jusqu’à aRR=1,57 (IC 95 % [1,48-1,68]) pour les « noires caraïbéennes » (Griffiths et coll., 2007

). Cette étude montre aussi une interaction forte entre le statut socioéconomique des femmes et leur appartenance ethnique. Concernant le maintien de l’allaitement à 4 mois, cette étude souligne qu’un statut socioéconomique favorable est associé positivement à cette pratique chez les mères « blanches » alors qu’il ne l’est pas chez les mères « non blanches ».

Aux États-Unis, en 2004, les CDC (

Centers for Disease Control and Prevention) mettent en évidence que « le taux d’allaitement à 6 mois était le plus élevé parmi les femmes asiatiques (16,1 %), les Blanches (11,7 %), les Hispaniques (11,6 %) et le plus bas chez les femmes noires (7,9 %) »

3

. Le taux moyen étant évalué à 11 % à 6 mois.

Les approches se rapportant à l’ancienneté de la trajectoire migratoire mettent en évidence que les populations nées à l’étranger allaitent plus souvent que celles nées aux États-Unis (Celi et coll., 2005

; Li et coll., 2005

; Gibson-Davis et Brooks-Gunn, 2006

). Ce trait est convergeant avec le « paradoxe de la santé des immigrés » qui se retrouve dans différents pays (Singh et Siahpush, 2002

). En France aussi en 1995, l’allaitement est plus fréquent parmi les femmes de nationalités étrangères que parmi les françaises (76 % des femmes qui allaitent à la naissance

versus 49 %) (Crost et Kaminski, 1998

). Cette tendance se retrouve ultérieurement en France puisque les femmes de nationalité nord-africaines ont une probabilité plus élevée d’initier l’allaitement (OR=5,2 ; IC 95 % [3,9-7,1]) (Bonet et coll., 2008

). De même, l’étude Epifane montre qu’à la maternité 92,2 % des femmes nées à l’étranger allaitent,

versus 66,5 % pour les femmes nées en France (p<10

-3). Un mois après la naissance, les différences sont maintenues avec respectivement 82,5 %

versus 51,3 % des femmes qui allaitent (p<10

-3) (Salanave et coll., 2012

).

Lorsque le degré d’acculturation est étudié, les populations les moins acculturées tendent à maintenir des taux d’initiation à l’allaitement plus élevés. Aux États-Unis, l’étude nationale Nhanes 1999-2000 (

National Health and Nutrition Examination Survey) (Gibson et coll., 2005

) a montré que sur la base de la maîtrise de la langue du pays d’accueil, le taux d’allaitement était plus élevé chez les femmes les moins acculturées que chez les plus acculturées (59,2 %

versus 33,1 %). Des résultats convergents sont retrouvés dans une autre étude aux États-Unis, où ces populations sont appréhendées sous l’angle de l’usage domestique de la langue natale comme du niveau de maîtrise de la langue du lieu de résidence (OR=2,67 ; IC 95 % [1,34-5,33]) (Sussner et coll., 2008

). Cette tendance se retrouve aussi au niveau des durées d’allaitement qui sont plus longues (OR=2,94 ; IC 95 % [1,08-8,01]). Signalons que dans cette étude, la migration récente aux États-Unis étant essentiellement latino-américaine, la typologie de classification se fait alors sur la langue et l’origine géographico-culturelle des parents de la mère sans distinction de « race ».

Une des études s’intéresse à mieux comprendre le rôle respectif du statut d’immigrant, de la « race-ethnie » et d’autres co-variables socioéconomiques dans la pratique de l’allaitement (Singh et coll., 2007

). Il en ressort qu’en plus des critères classiques, prendre en compte le lieu de naissance des parents et celui des enfants restitue la dynamique des effets d’acculturation et permet alors de construire une typologie en 12 groupes beaucoup plus fine que l’usuelle typologie « blancs non hispaniques, noirs, hispaniques ». Il apparaît alors que, toutes ethnies confondues, les femmes immigrées ont toujours un taux d’initiation et de durée d’allaitement supérieur à celui des femmes nées aux États-Unis et ce même après ajustement sur le statut socioéconomique et les différences démographiques. Le taux d’allaitement varie pour un même âge de 48 % pour les enfants noirs natifs avec des parents eux-mêmes natifs à 88 % pour les enfants – blancs ou noirs – d’immigrés. Comparé aux enfants immigrés hispaniques de parents nés à l’étranger (présumés les moins acculturés), l’

odds ratio de n’avoir jamais été allaité pour un enfant natif américain avec deux parents eux-mêmes natifs, était respectivement pour un hispanique, un blanc, un noir et une autre ethnie de 2,4 ; 2,9 ; 6,5 et 2,4. Par ailleurs, le niveau de diplôme et les revenus du foyer jouent un rôle important dans les groupes nés aux États-Unis et contribuent à augmenter les taux d’allaitement alors que ces deux facteurs tendent à avoir un effet péjorant sur les populations récemment immigrées. De cette étude, il est possible de retenir que les enfants noirs natifs de parents eux-mêmes natifs sont moins susceptibles d’être allaités, de même que les enfants de migrants (noirs ou pas) dans les familles où le degré d’acculturation est élevé.

Facteurs socioéconomiques

La façon d’appréhender le statut socioéconomique est très variable d’une étude à l’autre, d’un pays à l’autre et par conséquent, il est plus difficile de faire des comparaisons précises pour ces facteurs. Plusieurs travaux repris par plusieurs revues de littérature confirment que les familles défavorisées sur le plan socioéconomique sont moins promptes à initier l’allaitement et à le maintenir (Dennis, 2002

; Kelly et Watt, 2005

; Li et coll., 2005

; Coulibaly et coll., 2006

; Singh et coll., 2007

; Flacking et coll., 2007

; Yeoh et coll., 2007

; Amir et Donath, 2008

). Même dans les pays nordiques aux dispositions sociales et juridiques favorables à l’allaitement prolongé, le gradient se maintient en ce qui concerne la durée de l’allaitement. Les nombreuses études disponibles en Suède montrent que dans ce pays où l’initiation à l’allaitement est une norme sociale, sa durée reste associée à la position socioéconomique que les enfants soient nés à terme ou prématurés (Flacking et coll., 2007

).

Le débat sur le facteur socioéconomique le plus déterminant entre le niveau de diplôme et le revenu n’est pas unanimement tranché dans la littérature internationale. Pour certains auteurs, le niveau d’études est un indicateur plus pertinent de la distribution du taux d’initiation à l’allaitement (Skafida, 2009

; Ibanez et coll., 2012

) et pour d’autres il s’agit du revenu (Dennis, 2002

; Li et coll., 2005

; Coulibaly et coll., 2006

). Néanmoins, de façon plus homogène dans les études et revues de littérature consultées, le faible niveau d’éducation scolaire est pointé régulièrement comme un facteur de vulnérabilité pour l’initiation à l’allaitement et encore plus pour le maintien.

Niveau de diplôme de la mère

Le niveau de diplôme de la mère est un déterminant de la probabilité d’initier l’allaitement (Dubois et Girard, 2003a

et b

; Bonet et coll., 2003

; Ludvigsson et Ludvigsson, 2005

; Simard et coll., 2005

; Haas et coll., 2006

; Ryan et Zhou, 2006

; Griffiths et coll., 2007

; Yeoh et coll., 2007

; Raleigh et coll., 2010

; Ibanez et coll., 2012

; Salanave et coll., 2012

). Dans une cohorte suédoise, les résultats montrent que le faible niveau scolaire de la mère (aOR=1,45-2,19 ; IC 95 %) et dans une moindre mesure le faible niveau scolaire du père comme cela sera examiné ci-dessous (aOR=1,08-1,48 ; IC 95 %) constituent des facteurs de risques de ne pas allaiter, après ajustement pour de nombreux autres facteurs socioéconomiques et par rapport aux parents ayant un niveau d’études secondaires (Ludvigsson et Ludvigsson, 2005

). Dans une cohorte québécoise, la probabilité d’être allaité à la naissance était augmentée de 60 % pour un enfant dont la mère avait un niveau d’études secondaires par rapport à un nouveau-né de mère moins diplômée et cette probabilité était multipliée par 3,5 lorsque la mère était titulaire d’un titre scolaire supérieur (Dubois et Girard, 2003a

). En France, les tendances sont les mêmes et par rapport aux mères d’un niveau collège, les mères ayant un cursus post-baccalauréat ont une probabilité bien supérieure d’initier l’allaitement (aOR=2,5 ; IC 95 % [2,3-2,8]) (Bonet et coll., 2008

). Dans l’étude Epifane, les mères titulaires d’un niveau supérieur au Bac étaient 89,3 % à initier l’allaitement exclusif et elles étaient 82,9 % à le faire avec le Bac ou moins (Salanave et coll., 2012

).

Pour le maintien de l’allaitement mesuré à 1 et 3 mois, l’impact du niveau de diplôme semble encore plus marqué. Dans une autre étude québécoise, la probabilité d’être allaité à 3 mois pour les enfants des mères les plus diplômées était 8 fois supérieure à celle des enfants de mères moins diplômées (OR=8,0 ; IC 95 % [5,1-12,5]) (Dubois et Girard, 2003b

). Dans l’étude Epifane, les mères titulaires d’un niveau supérieur au Bac étaient 68,3 % à maintenir l’allaitement exclusif à 1 mois et elles étaient 60,1 % à niveau de diplôme inférieur avec des écarts relatifs plus importants pour les moins diplômées (Salanave et coll., 2012

).

Enfin, il faut souligner la puissance de ce facteur du niveau de diplôme des mères, puisque même en Norvège, où il existe une politique extensive de soutien à l’allaitement avec un long congé parental payé, une étude de cohorte montre que le niveau d’éducation de la mère continue d’être fortement associé positivement à la durée d’allaitement exclusif (Kristiansen et coll., 2010

).

Niveau de diplôme du père

Le rôle du père appréhendé sous l’angle du niveau de diplôme permet d’approfondir la construction de ce déterminant. Ainsi l’étude conduite sur une cohorte de naissance dans deux régions suédoises de 1993 à 2001 et incluant 51 671 pères (Flacking et coll., 2010

) montre que ce statut influence les chances de l’enfant d’être allaité à 2, 4, 6, 9 et 12 mois : les enfants de pères ayant de faibles niveaux d’éducation (ou au chômage) ont une probabilité significative (p<0,001) d’être moins allaités. Alors que la moyenne des pères ayant pris un congé paternité durant la première année de l’enfant se situe à 76 % dans cette cohorte, les pères n’ayant pas pris de congés paternité ont des enfants qui sont moins fréquemment allaités que ceux qui ont pris un congé. À 2 mois, 10 % des enfants dont les pères n’ont pas pris de congés sont sevrés

versus 7 % pour ceux dont les pères ont pris un congé (RR=1,33 ; IC 95 % [1,24-1,42], p<0,001), à 4 mois 21 %

versus 16 % (RR=1,27 ; IC 95 % [1,21-1,33], p<0,001) et à 6 mois 33 %

versus 28 % (RR=1,16 ; IC 95 % [1,12-1,20], p<0,001). Cette relation se maintient après ajustement sur le statut socioéconomique, le revenu et le niveau d’éducation de la mère. En France, l’étude Epifane (Salanave et coll., 2012

) retrouve aussi l’importance de l’opinion du père.

Revenu

Le lien entre revenu et initiation/durée de l’allaitement n’est pas systématique dans les études consultées. Aux États-Unis, les mères recevant l’aide du WIC (

Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children) avaient moins tendance à initier puis à offrir un allaitement exclusif et à le maintenir à 6 mois : 63,2 % des mères qui bénéficiaient du programme WIC initiaient l’allaitement contre 86 % des mères éligibles mais non bénéficiaires (Li et coll., 2005

). L’impact de la proposition et la distribution gratuite de lait premier âge dans ce genre de programme n’est pas évalué et constitue une limite rappelée fréquemment dans les autres revues de littérature (Thulier et Mercer, 2009

). Au Royaume-Uni aussi, une étude met en évidence un gradient croissant au regard de la répartition des revenus par quintile (Kelly et Watt, 2005

) pour l’allaitement comme pour son maintien à 4 mois. À l’inverse, une étude canadienne identifie un effet inverse pour les plus haut revenus (Dubois et Girard, 2003a

). Tourner son regard vers un pays où l’initiation à l’allaitement est la norme et les politiques à son soutien dans la durée sont très prégnantes permet de constater à partir d’une vaste étude suédoise sur deux régions entre 1993 et 2001 et portant sur 37 343 mères (dont 35 250 enfants à terme) qu’il existe encore pour l’allaitement exclusif à 6 mois un lien fort entre le niveau de revenu et la durée de l’allaitement (Flacking et coll., 2007

).

Plusieurs études ont recours à une mixité d’indicateurs pour apprécier le lien entre le revenu, plus largement le statut socioéconomique, et l’allaitement. Une étude australienne utilise un index de défavorisation comme mesure du statut socioéconomique réparti en quintiles (construit à partir des variables lieu de résidence, faible niveau de revenu, faible niveau de qualification, forte proportion d’ouvriers non qualifiés) et couvre la période 1995-2005. Elle montre qu’en 1995, parmi les femmes du quintile le plus pauvre, 37,7 % allaitaient à 6 mois tandis qu’elles étaient 53,1 % à allaiter dans le quintile le plus élevé. En 2005, les chiffres étaient de 37,1 % et 66 % respectivement. Les inégalités sociales d’allaitement se sont donc creusées par l’augmentation de la pratique dans le quintile le plus doté (Amir et Donath, 2008

). Cette même tendance se retrouve dans une autre étude australienne (Yeoh et coll., 2007

).

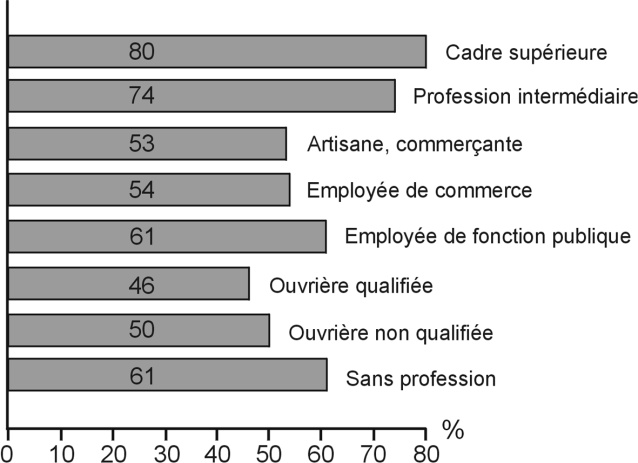

Position socioéconomique et allaitement en France

En France, entre 1998 et 2003, l’ensemble des groupes sociaux approchés sous l’angle des Professions et catégories socioprofessionnelles ont connu une augmentation du taux d’allaitement (Bonet et coll., 2007

et 2010

). L’enquête périnatale de 2003 révèle aussi des disparités selon la position socioéconomique, pour l’initiation et encore plus pour le maintien (Vilain et coll., 2005

) (figure 12.3

).

La forme générale de la répartition du taux d’allaitement tend à mettre en évidence un gradient croissant de la pratique qui va des « ouvrières non qualifiées » (50 %) aux « cadres supérieures » (80 %) (le groupe des « sans profession » étant un groupe trop hétérogène pour une exploitation significative).

Une analyse partielle de l’enquête périnatale en 2010 rapporte une augmentation du taux d’allaitement qui semble avoir touché toutes les catégories sociales et plus particulièrement les femmes de nationalité française ou de qualification professionnelle moyenne (Blondel et coll., 2011

).

Éléments de construction d’une norme culturelle et sociale en France

La demande d’alternative au lait maternel est ancienne et correspondait notamment aux nécessités de pourvoir à l’alimentation des orphelins et enfants abandonnés (Battersby, 2010

) ainsi qu’aux besoins des classes sociales pour lesquelles historiquement et socialement il convenait de déléguer ces tâches (Morel et Lett, 2006

). Ainsi, les nourrices des siècles précédents ont longtemps répondu à ces attentes biologiques et sociales (Cova, 1997

) puis l’industrialisation a permis la réalisation des premières poudres de lait pour enfant (Schuman, 2003

), dont l’initiative revient à Justus von Liebig en 1850 (Michael, 1996

). Ce remplacement du lait maternel par des laits infantiles et la distribution à l’école de lait de vache sucré après la seconde guerre mondiale (Collovald, 2000

) ont aidé au déclin du recours à des nourrices allaitantes. Cette évolution s’inscrit plus largement dans les politiques visant à réduire la mortalité infantile qui vont se concrétiser notamment par la mise en place dès la fin de la guerre par les PMI.

Mobilisation de leaders d’opinion, d’associations, de professionnels

À partir de mai 1968, les luttes pour l’émancipation des femmes d’un ensemble de tâches considérées comme propres au genre féminin ont enraciné le non-allaitement comme la norme dominante. L’actualité récente continue de souligner qu’une partie des enjeux de l’allaitement reste le retour potentiel d’une injonction naturaliste (Badinter, 2010

) qui ne laisserait d’autres choix aux femmes que la réclusion au foyer et un éloignement pénalisant sur le marché du travail. Le courant féministe n’a pas forcément de position unique au sujet de l’allaitement et notamment les « féministes différentialistes » (courant dominant dans les pays nordiques) sont des prosélytes de l’allaitement (Van Esterik, 1994

; Blum, 1999

; Laot, 2010

).

Les femmes qui allaitent (et encore plus quand elles allaitent de façon prolongée) ressentent plus de pression sociale en défaveur de ce mode d’alimentation des nouveau-nés que celles qui optent pour le biberon (Swanson et Power, 2005

). D’autres auteurs font de plus remarquer que les sociétés modernes industrielles n’offrent guère aux femmes l’opportunité d’être en contact avec l’allaitement avant de devenir elles-mêmes mères (Enkin et coll., 2000

). En France, une étude met en évidence l’importance d’avoir une expérience de soins auprès de jeunes enfants avant sa maternité dans le choix d’adopter l’allaitement (Gojard, 1998

). Il y a donc peu de transmission inter-générationnelle de cette pratique. Les représentations et attitudes à l’égard de l’allaitement sont très liées par les représentations véhiculées dans l’entourage des femmes : père, grand-mère, amis proches et professionnels de soins (Scott et coll., 2001

; Dennis, 2002

; Scott et coll., 2004

).

La contribution des pères aux orientations choisies concernant l’allaitement est un sujet d’étude traité à partir des années 1990 (Sears, 1992

; Scott et coll., 1997

). Ce thème se retrouve dans de nombreux articles qualitatifs. L’un d’entre eux, récent, met en évidence à partir de

focus groups (groupes de discussions) conduits chez 28 pères anglais « blancs » à faibles revenus que si l’allaitement est perçu comme naturel, il n’en reste pas moins aussi perçu comme problématique alors que le lait premier âge semble plus pratique, plus adapté et sûr (Henderson et coll., 2011

). Cet article souligne aussi la difficulté d’une exposition publique trop importante et source de confusion au regard de l’orientation sociale dominante d’une poitrine féminine à « usage » uniquement sexuel. Cette vocation unique des seins dans l’espace social devient un frein pour que les hommes interviewés acceptent facilement l’allaitement pour leur nourrisson. Un autre article (Alexander et coll., 2010

) étudie ce que les femmes à faibles revenus aux États-Unis déclarent comme obstacle à l’allaitement avec des questions ouvertes qui ont permis de recueillir un type de craintes qui renvoie aussi à la question de la construction du « genre » dans la société et dès l’école : « le père de mon enfant ne veut pas que j’allaite car le bébé pourrait ensuite avoir envie de sucer ses tétons ».

Plusieurs études soulignent que les encouragements de la société en général jouent un rôle important dans le souhait de s’engager dans l’allaitement et d’y réussir (Sharps et coll., 2003

; de Montigny et Lacharite, 2004

; Wolfberg et coll., 2004

). Le développement et le soutien institutionnel aux réseaux associatifs qui favorisent la promotion de l’allaitement constituent un relais social stratégique. Il s’inscrit généralement dans la continuité de la diffusion dans la population de la thématique santé et des questions qui peuvent s’y rattacher, comme dans une certaine mesure, l’allaitement.

Compétences psycho-sociales

À côté des réseaux associatifs ou institutionnels, des normes sociales, des nécessaires connaissances techniques sur l’allaitement, les compétences psycho-sociales jouent un rôle dans la pratique de l’allaitement. Les compétences psychologiques font l’objet d’une répartition sociale inégale qui a donné naissance au concept de « compétences psycho-sociales » diffusé par l’OMS

4

Définition de l’OMS : « Les compétences psychosociales sont la capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement » (1993).

. Ces compétences mobilisent pour beaucoup normes et valeurs propres à différents groupes sociaux.

Les indicateurs de mesure de ces critères sont variés et nous préférons présenter ces quelques résultats comme des tendances dans une collecte d’articles non exhaustive. Une revue de littérature récente (Meedya et coll., 2010

) consacrée aux facteurs modifiables influençant l’allaitement retient : l’intention d’allaiter, l’auto-efficacité et le support social. Les auteurs soulignent que les deux premières dimensions sont insuffisamment prises en compte dans les recherches. Plusieurs études (Dennis, 2002

; Blyth et coll., 2004

; Kronborg et Vaeth, 2004

; Ystrom et coll., 2008

) rapportent aussi une corrélation positive entre la perception d’un manque de lait et le sentiment de confiance en soi de la mère (R=0,487 ; p<0,01) (McCarter-Spaulding, 2001

).

Les compétences psycho-sociales semblent avoir un impact fort sur l’initiation et la durée d’allaitement. Plusieurs études (Avery et coll., 1998

; Dennis et Faux, 1999

; Papinczak et Turner, 2000

; Ertem, et coll., 2001

; McCarter-Spaulding, 2001

; Dennis, 2002

; Blyth et coll., 2004

; Dunn et coll., 2006

; Forster et coll., 2008

; Dennis et coll., 2011

) associent un haut sentiment de confiance en soi, d’auto-efficacité dans l’allaitement avec un allaitement prolongé. L’auto-efficacité pour l’allaitement serait liée à la durée de l’allaitement à 6 semaines (p<0,001) (Dennis et Faux, 1999

) ou à 4 mois (p<0,001) (Forster et coll., 2008

). Une étude qualitative au Royaume-Uni (Entwistle et coll., 2010

) réalisant un entretien approfondi auprès de 7 femmes à faibles revenus pointe particulièrement les déclinaisons de cette nécessaire confiance en soi (auto-efficacité, connaissance, impact du soutien social, influence des services offerts par le lieu de naissance) pour cette population et la dimension formative quand le succès est au rendez-vous. Il apparaît que chez les femmes peu diplômées et à faibles revenus, la réussite d’un allaitement est vécue comme une expérience d’«

empowerment » qui permet

in fine d’améliorer la confiance en soi (Locklin et Naber, 1993

).

Différents auteurs soulignent que les résultats de leurs travaux sont conformes au modèle reliant statut socioéconomique et santé décrit dans la boucle de Wilkinson : « les personnes de faibles statuts socioéconomiques ont moins de capacité de contrôle, moins de pouvoirs qui produit plus de stress et de faible estime de soi ce qui affecte notoirement les possibilités de faire face avec succès à des situations qui peuvent être sources de stress, comme l’installation et le maintien de l’allaitement » (Flacking et coll., 2010

).

Facteurs liés au style de vie

Classiquement, ces facteurs sont la nutrition, le tabagisme et la santé mentale (ce dernier volet n’a pas été exploré ici).

Tabagisme maternel

La recommandation officielle prône l’allaitement, même en situation de tabagisme et enjoint les professionnels de mobiliser l’ensemble des ressources disponibles pour aider à un sevrage tabagique progressif. Le tabagisme maternel reste un enjeu majeur de santé publique dans l’ensemble des pays industrialisés (Cnattingius, 2004

). Il est assez bien établi que le tabagisme de la mère pendant la grossesse est relié à l’initiation et à la durée de l’allaitement dans plusieurs revues de littérature et études de cohortes (Li et coll., 2002

; Lande et coll., 2003

; Simard et coll., 2005

; Liu et coll., 2006

; Yeoh et coll., 2007

; Martin et coll., 2008

; Thulier et Mercer, 2009

; Wijndaele et coll., 2009

; Gerd et coll., 2012

). Pour l’allaitement exclusif, une étude dans une cohorte suédoise montre un lien fort entre tabagisme maternel et risque de ne pas allaiter (aOR=2,39 ; IC 95 % [2,00-2,82]) et cette association augmente avec le nombre de cigarettes fumées (Ludvigsson et Ludvigsson, 2005

). Dans une étude québécoise, la proportion d’enfants allaités est respectivement de 37,5 %, 17,7 % et 14,6 % parmi les bébés dont les mères fument 1 à 10, 11 à 20 et plus de 20 cigarettes par jour (Labrecque et coll., 1990

). L’interprétation du lien entre tabagisme maternel et faible taux d’allaitement n’est pas simple puisqu’il est tout à fait possible qu’il s’agisse d’un comportement pensé par les mères comme préventif pour protéger leurs enfants, par crainte des effets du tabac.

Obésité ou surpoids de la mère

Le surpoids/obésité de la mère est associé plus régulièrement à un allaitement plus court dans différentes revues de littérature (Amir et Donath, 2007 ; Rasmussen, 2007

; Thulier et Mercer, 2009

; Wojcicki, 2011

) et semble être un déterminant de l’allaitement établi assez robustement. Ce lien semblerait aussi se confirmer dans une revue de littérature à partir de 4 études prospectives (Lepe et coll., 2011

). Le surpoids/obésité apparaît aussi lié à une moindre initiation à l’allaitement dans différentes études (Li et coll., 2003

; Baker et coll., 2007

; Mehta et coll., 2011

).

La piste d’une lactogénèse différée chez les femmes en surpoids ou obèses est mentionnée comme une nouvelle hypothèse à considérer et qui reste à confirmer (Lepe et coll., 2011

; Mehta et coll., 2011

). Ces femmes ont aussi plus de risque d’avoir des maternités à risques tels que l’hypertension, le diabète gestationnel, une césarienne...

Les interventions évaluées récemment qui tentent de cibler ce public spécifique des femmes en surpoids/obèse avant la grossesse semblent se heurter à des échecs répétés pour l’augmentation du taux d’allaitement (Salsberry et Reagan, 2005

; Chapman et coll., 2013

; Wiltheiss et coll., 2013

).

Déterminants de l’allaitement influencés par le système de santé périnatale et l’organisation de la petite enfance

Parmi les déterminants majeurs de l’allaitement figure la faiblesse du poids de naissance qui, se rapportant pour l’essentiel à la prématurité, ne fait pas l’objet de cette revue de littérature. Ce sujet mériterait un travail spécifique notamment à l’égard de sa répartition sociale inégale.

Les autres paramètres dominants dont le lien avec l’allaitement est bien établi sont notamment : le mode de naissance, l’insuffisance de lait. En revanche, les différents modes de garde mis en place pour la petite enfance ne sont que très peu documentés dans leurs effets sur le maintien de l’allaitement.

Mode de naissance

La césarienne est un acte chirurgical dont la répartition dans le monde et à l’intérieur de chaque pays connaît une grande diversité. Sur 137 pays, un total de 54 possède des taux de césarienne en dessous de 10 %, alors que 69 pays affichent des taux supérieurs à 15 %. Quatorze pays ont des taux situés entre 10 et 15 % (Betrán et coll., 2007

). À partir du moment où, comme le rappelle dès 1985 l’OMS « il n’y a pas de justification médicale à ce que le nombre de césariennes d’un pays dépasse les taux de 10-15 % » (WHO, 1985

), il faut bien intégrer l’hypothèse que différents déterminants environnementaux au sens large, socioéconomiques et techniques concourent à expliquer ce qui se passe pour les pays, qui comme la France se situent au-delà des 15 % recommandés comme taux « raisonnable ». En effet, en France, depuis 1972, le taux de césarienne a augmenté continûment : de 6 % en 1972, il atteint 11 % en 1981, 14 % en 1991, 18 % en 2001 et il s’est stabilisé à 20 % entre 2003 et 2010 (Blondel et coll., 2011

). Différents chercheurs (Declercq et coll., 2011

) ou acteurs institutionnels attirent régulièrement l’attention sur cette situation (Cour des comptes, 2011

) et certains auteurs n’hésitent pas à considérer la demande croissante de césarienne par les futures mères comme un problème social (Yamamoto, 2011

).

Les données de la littérature sont maintenant bien établies sur ce point et corroborent un lien défavorable entre césarienne et initiation à l’allaitement (Rowe-Muray et Fisher, 2001

; Patel et coll., 2003

; Zanardo et coll., 2010

). La dernière revue de littérature et méta-analyse mondiale très complète (Prior et coll., 2012

) permet d’établir que le taux d’initiation à l’allaitement est plus bas en cas de césarienne comparé à un accouchement par voie basse (

pooled OR=0,57 ; IC 95 % [0,50-0,64], P<0,00001). En France, à partir de l’étude Epifane, les résultats montrent que le taux d’allaitement exclusif représente à la maternité 81,9 % pour les mères ayant accouché par césarienne et 87,5 % pour les femmes ayant accouché par voie basse (Salanave et coll., 2012

). Pour l’allaitement à la maternité, en isolant les études les plus larges (de 10 000 à 148 000 naissances) dans les pays industrialisés, la tendance reste la même tous types d’allaitement confondus : OR=0,71 (IC 95 % [0,68-0,74]) (Davidson et coll., 2010

) ; OR=0,91 (IC 95 % [0,82-1,00]) (Crost et Kaminski, 1998

) ; OR=0,36 (IC 95 % [0,29-0,45]) (Häggkvist et coll., 2010

) ; OR=0,93 (IC 95 % [0,91-0,96]) (Liston et coll., 2008

) ; OR=0,77 (IC 95 % [0,74-0,80]) (Taylor et coll., 2009

). Le sous-allaitement (et les écarts constatés dans les chiffres précédents) pourrait peut-être s’expliquer par un délai différé de la mise au sein (pas de contact « peau à peau » au plus tôt). En effet, même en cas de césarienne, un contact « peau à peau » plus précoce améliore le taux d’allaitement (Hung et Berg, 2011

).

Insuffisance de lait

L’insuffisance de lait est une des principales raisons de l’arrêt de l’allaitement. C’est aussi le premier argument avancé par les mères pour justifier une cessation (Hector, 2005

; Wambach et coll., 2005

; Thulier et Mercer, 2009

). Rappelons cependant que seulement un faible pourcentage de femmes a une insuffisance physiologique de lait (« insuffisance primaire »), environ 5 % (Wambach et coll., 2005

), tandis que 50 % des femmes perçoivent une insuffisance (Hector, 2005

). Une dimension de croyance est à l’œuvre dans ces situations et rend donc particulièrement complexe l’approche de cette question. Concrètement, la composante « d’insuffisance secondaire » est prépondérante, ce qui renvoie à des questions plus classiques de gestion technique de l’allaitement (Neifert, 2001

; Gremmo-Feger, 2003

; Gatti, 2008

) et donc bien aux besoins de formation des professionnels et au développement des interventions à domicile pour faciliter le soutien. Cela recouvre aussi le fait que pour beaucoup de femmes sans culture préalable de l’allaitement, cette pratique est imaginée comme « naturelle » et le challenge technique et les difficultés d’installation qu’il peut présenter ainsi que d’éventuelles sensations désagréables (engorgements), voire douloureuses (mastites...) apparaissent comme autant de sources de découragement (Gatrell, 2007

). De nombreuses dimensions socio-culturelles peuvent donc participer à cette difficulté d’installation de l’allaitement nécessitant un accompagnement par les professionnels bien formés pour dépasser cette étape.

Modes de garde

La diversité des modes de garde et l’hétérogénéité de leurs répartitions dans les différents pays rend assez difficile la production de conclusions. Les modes de garde relèvent en France autant d’une politique nationale que de politiques locales mises en place par les municipalités et autres collectivités territoriales. Or, la possibilité d’accès à une garde collective peut être conditionnée par l’activité de la mère. Autrement dit, sans que des chiffres consolidés soient disponibles à l’échelle nationale ou internationale, l’accès à une garde collective quand la mère est au chômage ne va pas de soi. Concernant le maintien de l’allaitement, en France de plus en plus de crèches s’ouvrent à la possibilité de gérer le lait tiré par la mère mais ce mouvement n’est pas du tout généralisé. Concrètement, cela signifie que l’entrée en crèche est synonyme d’introduction de formules lactées et donc d’allaitement mixte (ou de sevrage).

À l’échelle internationale, quelques études sont disponibles. L’étude de cohorte Millennium au Royaume-Uni (Pearce et coll., 2012

) porte sur le lien entre mode de garde de l’enfant et allaitement. Comparé à la garde unique par un des deux parents, le mode de garde familial informel (amis, grands-parents…) (RR=0,51 ; IC 95 % [0,43-0,56]) et le mode de garde collectif (RR=0,84 ; IC 95 % [0,72-0,59]) sont associés à un moindre allaitement, quel que soit le groupe social considéré. Cependant, pour les mères isolées, le fait d’avoir un enfant dans un mode de garde collectif est positivement lié à l’allaitement (RR=1,65 ; IC 95 % [1,04-2,63]) (Pearce et coll., 2012

).

Par ailleurs, une étude longitudinale nationale canadienne a évalué sur 1 841 enfants les relations entre l’allaitement, le placement de l’enfant dans un système de garde, et la fréquence des antibiothérapies chez les enfants jusqu’à 5 ans (Dubois et Girard, 2005

). Cette analyse prenait également en compte le niveau d’éducation de la mère, le niveau socioéconomique de la famille, le tabagisme maternel pendant et après la grossesse, l’âge de la mère, le sexe de l’enfant, la durée de gestation et l’ordre de naissance. L’allaitement réduisait la fréquence des antibiothérapies pendant les 2,5 premières années de vie. Son impact positif se poursuivait pendant la seconde année, même lorsque l’enfant était placé dans un système de garde. La fréquence des antibiothérapies n’était pas modifiée par le niveau d’éducation de la mère, ou par le niveau socioéconomique de la famille (Dubois et Girard, 2005

).

À partir de ces données qu’il faudrait infirmer ou confirmer par d’autres travaux et dans des contextes nationaux plus variés, il semblerait que le mode de garde collectif puisse être envisagé comme une solution susceptible de favoriser l’allaitement pour les femmes défavorisées sur le plan socioéconomique au premier rang desquelles, les mères de familles monoparentales.

Déterminants liés aux politiques salariales et familiales

La Norvège comme la Suède se sont investies dans la modification des comportements de la population par rapport à l’allaitement grâce à la prise de mesures sociales et politiques. Pour mémoire, il convient de rappeler qu’en 1973, seulement 30 % des bébés suédois étaient allaités à deux mois et 6 % à six mois. C’est pourquoi les différents contextes législatifs vont être détaillés. Actons que cette perspective reste limitée par l’absence de données comparatives sur l’impact de ces législations particulièrement favorables à l’allaitement sur, par exemple, le taux d’activité des femmes, le taux de pauvreté des femmes en situation de monoparentalité…

Retour au travail et arrêt de l’allaitement

Dans la mesure où dans les pays scandinaves, la durée des congés parentaux est beaucoup plus conséquente qu’en France et répartie différemment entre mère et père, une étude suédoise s’est attachée à étudier l’impact du congé paternel sur l’allaitement. Ainsi, sur la base d’une cohorte de 51 671 enfants, cette étude montre que le fait de ne pas prendre de congé paternité pendant la première année de vie de l’enfant tend à incliner à une durée de l’allaitement moins longue (Flacking et coll., 2010

).

Une revue de littérature récente suggère que le taux d’allaitement et la durée sont supérieurs pour les femmes qui ont un long congé maternité, un emploi à temps partiel plutôt qu’un emploi à temps plein, et un programme de soutien à l’allaitement sur leur lieu de travail (Staehelin et coll., 2007

). Aux États-Unis (Ogbuanu et coll., 2011

), au Royaume-Uni (Hawkins et coll., 2007

; Skafida, 2012

) et aux Pays-Bas (Lanting et coll., 2005

), des études montrent que la durée du congé pris par les mères est associée à la durée de l’allaitement : plus le congé est court et plus l’initiation et la durée sont réduites. Une des analyses de la cohorte anglaise Millenium souligne que les femmes seraient d’autant moins enclines à allaiter qu’elles retourneraient au travail pour des raisons financières (aRR=0,86 ; IC 95 % [0,80-0,93]) (Pearce et coll., 2012

).

En France, plusieurs études récentes corroborent le lien entre reprise du travail et arrêt de l’allaitement. En 2009, une étude réalisée sur un échantillon national représentatif de 1 008 femmes par l’Inpes (Institut de prévention et d’éducation pour la santé)

5

Réalisée par BVA du 23 novembre au 16 décembre 2009 chez 1 008 femmes représentatives ayant un enfant de moins de 6 ans.

souligne que les femmes souhaitent un congé de maternité plus long : 85 % des femmes interrogées estiment que cette durée est importante dans la décision d’allaiter son enfant et 60 % qu’elle est très importante. Les femmes jugeant cet élément très décisif sont surtout celles issues des catégories les plus modestes (Delamaire et César, 2010

). Les données de la cohorte Eden trouvent les mêmes tendances (même si l’échantillon n’est pas représentatif) : plus les femmes doivent retourner au travail tôt et moins l’allaitement est maintenu à 4 mois. Le retour au travail est un facteur majeur associé à l’arrêt de l’allaitement (Bonet et coll., 2013

) et une difficulté forte pour le maintien de l’allaitement exclusif.

Conditions de travail et allaitement : temps partiel, flexibilité

Le manque de facilité offert par les conditions de travail est une des barrières à l’allaitement documentée depuis plusieurs décennies dans les études américaines (Lindberg, 1996

; Fein et Roe, 1998

; McKinlay et Hyde, 2004

; Li et coll., 2005

; Gatrell, 2007

). Dans ce contexte américain, les femmes travaillant à temps plein seraient moins enclines à allaiter (Dennis, 2002

; Taveras et coll., 2003

). Une étude longitudinale australienne portant sur 3 697 enfants montre que travailler à temps plein avant les 6 mois de l’enfant est associé négativement au souhait d’allaiter pendant 6 mois (aOR=0,35 ; IC 95 % [0,22-0,55]). À temps plein, elles sont 39 % à allaiter à 6 mois, contre 56 % de celles qui travaillent à temps partiel (Cooklin et coll., 2008

). Au Royaume-Uni, l’étude de la cohorte Millenium montre que les femmes ayant un emploi à temps partiel ou un travail indépendant seraient plus enclines à allaiter au moins 4 mois (aRR=1,30 ; IC 95 % [1,17-1,44]) que les femmes employées à temps plein (aRR=1,74 ; IC 95 % [1,46-2,07]) (Pearce et coll., 2012

). Ces analyses rejoignent d’autres études au Royaume-Uni (Bolling et coll., 2007

; Hawkins et coll., 2007

; Skafida, 2012

) ou aux Pays-Bas (Lanting et coll., 2005

).

En France, une des analyses de la cohorte Eden s’attache à mesurer l’impact sur l’allaitement de la durée après laquelle les femmes retournent au travail. Ainsi pour celles qui y retournent à 4 mois ou avant, on ne trouve pas les mêmes tendances, puisque l’allaitement maintenu à 4 mois est indépendant d’un travail à temps plein ou partiel (Bonet et coll., 2013

). Une autre exploitation de la cohorte française Eden tendrait à montrer que la perception gratifiante de leur travail est l’indicateur le plus fort pour rendre compte du retour des mères à leur poste avant le premier anniversaire de l’enfant. L’OR comparant un haut niveau de perception gratifiante à un faible niveau est de 2,48 (IC 95 % [1,60-3,83]) (Wallace et Saurel-Cubizolles, 2012

).

Ces résultats doivent être discutés en intégrant le fait que la cohorte Eden n’est pas représentative à l’échelle nationale (les femmes sur-diplômées y sont sur-représentées) et qu’il peut donc y avoir une sur-représentation du temps partiel choisi par des femmes qui ont moins de pression économique. Néanmoins, cela suggère comme le commentent les auteurs que, en France, quelles que soient les modalités, le travail et l’allaitement semblent peu compatibles (Bonet et coll., 2013

).

Face au maintien d’un allaitement, les difficultés ou les obstacles lors du retour au travail sont rapportés régulièrement (McKinlay et Hyde, 2004

; Gatrell, 2007

) comme participant à l’arrêt de l’allaitement. Aux États-Unis, les mères sont plus disposées à allaiter au moins 4 mois si leur employeur participe à un programme « entreprise amie des familles » (aRR=1,14 ; IC 95 % [1,02-1,27]) ou si leur employeur leur permet des arrangements de flexibilité (aRR=1,24 ; IC 95 % [1,00-1,55]).

Impact sur le marché du travail des politiques favorables à l’allaitement

Peu d’articles proposent une évaluation de l’impact sur le marché du travail des politiques publiques favorables à l’allaitement (Galtry, 1997

). Quelques travaux existent sur le coût de l’absentéisme pour cause d’enfant malade qui semble plus important pour les enfants non allaités (Ball et Bennett, 2001

;

Celiac sprue Association, 2008

). Plusieurs études anciennes suggèrent (avec des méthodologies qui demanderaient à être améliorées pour éviter les biais d’auto-sélection, augmenter la puissance statistique, disposer de l’intervalle de confiance…) qu’une association existerait entre absentéisme et non allaitement. Certains résultats à manier avec précautions sont avancés dans ces études : l’absentéisme maternel en raison d’une maladie de l’enfant serait 2,7 fois plus élevé lorsque l’enfant n’était plus allaité que lorsqu’il l’était toujours (Valdés et coll., 1999

) ; l’absentéisme maternel pendant les 5 premières semaines de vie de l’enfant augmenterait significativement lorsque la consommation de lait maternel diminue (Jones et Matheny, 1993

) ; moins de maladie et d’absentéisme serait observé chez les mères allaitantes (Cohen et coll., 1995

).

Enfin, plus récemment, les chiffres publiés par l’Organisation internationale du travail (OIT) sont peut-être plus fiables et rapportent que : « Dans des pays comme la Belgique et l’Estonie, les pauses destinées à l’allaitement maternel sont couvertes par l’assurance sociale et des fonds publics. Depuis l’introduction de ce programme, les demandes de remboursement de soins de santé ont baissé de 35 % et 33 % et des nouvelles mères ont repris le travail plus tôt que prévu. De plus, le taux d’absentéisme a baissé de 27 % et 67 % des femmes prévoient de rester dans l’entreprise à long terme. »

6

Laura Addati (spécialiste de la protection de la maternité à l’Organisation internationale du travail), communiqué de presse, Observatoire international du travail, Genève, 2013

.

L’Unicef a développé un programme pour inciter les entreprises qui souhaitent soutenir l’allaitement des mères salariées qui ont repris le travail (« Business Case for Breastfeeding ») et met aussi l’accent sur les gains que peuvent en attendre les firmes : « les bénéfices pour les employeurs qui facilitent cette pratique incluent une réduction des coûts de santé de l’entreprise, un plus faible taux d’absentéisme, une réduction du turn-over des employées et une augmentation du moral et de la productivité des employées ».

Législation et congé parental

La reprise du travail par la mère est un facteur concomitant de l’arrêt de l’allaitement dans de nombreux pays (Rea et Morrow, 2004

; Berger et coll., 2005

; Scott et coll., 2006

). Cet aspect est anciennement bien documenté aux États-Unis. Une des études les plus robustes portant sur une cohorte de familles socioéconomiquement défavorisées de 4 900 enfants (Kimbro, 2006

) montre que le temps de l’abandon de l’allaitement coïncide avec la reprise du travail et que durant le mois de retour au travail une mère a 2,2 fois plus de chance d’arrêter l’allaitement qu’une mère qui ne travaille pas (Kimbro, 2006

). La corrélation semble d’autant plus forte que les revenus sont faibles (Pearce et coll., 2012

).

Dans de nombreux pays non européens, aux législations moins favorables à la promotion de l’allaitement, les femmes perçoivent cette pratique comme un ensemble de contraintes supplémentaires incompatibles avec le retour au travail à temps plein (et a fortiori quand il s’agit de poursuivre un allaitement exclusif jusqu’aux 6 mois de l’enfant). Une étude conduite aux États-Unis à partir de

focus groups permet de recueillir les perceptions de mères à faibles revenus sur les perspectives qu’offre pour elles le retour à l’emploi (ou aux études) pour le maintien d’un allaitement à long terme (Rojjanasrirat et Sousa, 2010

). Ce travail souligne à quel point cette perception est négative et montre que les bénéfices économiques liés à l’allaitement à long terme (6 mois) ne parviennent pas à compenser les défis de la combinaison travail-allaitement qui apparaît globalement dans les entretiens comme une source de stress : « j’ai 6 semaines de payées et je ne me vois pas rester plus longtemps puisque je n’ai pas de congé parental payé, tout simplement parce que je dois nourrir ma famille » (Rojjanasrirat et Sousa, 2010

).

Les politiques sociales mises en place concernant la périnatalité et la petite enfance varient considérablement d’un pays à l’autre. Celles des pays nordiques sont reconnues comme particulièrement favorables à la promotion de l’allaitement et les taux d’allaitement exclusif y sont les plus élevés au monde, notamment en Norvège où le taux d’initiation est de 99 %. La Norvège qui possède une culture largement diffusée de l’allaitement, s’est aussi dotée d’une législation spécifique pour encourager la durée de l’allaitement notamment lors du retour à l’emploi.

Là encore, la diversité des politiques publiques en vigueur dans les différents pays est importante et joue comme un des paramètres structurants du développement de la pratique en constituant un des leviers qui influencent le recours à l’allaitement.

Congé maternité

En Europe, la directive européenne de 1992 sur la protection des femmes enceintes, accouchées ou allaitantes a renforcé la protection de l’emploi et garantit un minimum de 14 semaines de congés maternité. Dans les différents pays, cette directive a nécessité des adaptations et les dispositions en vigueur restent donc assez variées et doivent être pondérées à l’aune de la disparité des conventions collectives. Comme détaillé dans le tableau 12.I

, les variations du congé maternité peuvent s’étendre de 15 semaines à 68 (en Suède) pour des niveaux financiers représentant de moins de 80 % à 100 % du salaire.

Ajoutons que le congé « maternité » n’est pas distingué dans les pays nordiques du congé parental. En Suède, la durée du congé parental pour l’un ou l’autre des parents est de 68 semaines, dont 60 jours exclusivement pour la mère. En Norvège, la durée de ce congé peut être de 48 semaines, dont 9 semaines exclusivement pour la mère et 4 pour le père.

Tableau 12.I Durée et rémunération du congé légal de maternité dans l’Union européenne (d’après Sénat, 2009 )

)

| |

Niveau de rémunération

(compensation en pourcentage du salaire)

|

|

Durée du congé (semaines)

|

Moins de 80 %

|

Intermédiaire

|

100 %

|

|

14-15

|

Belgique

| |

Allemagne

Slovénie

|

|

16-18

|

Finlande

|

Roumanie

|

Danemark

Autriche

France

Grèce

Luxembourg

Pays Bas

Pologne

|

|

21

| |

Italie

| |

Congé paternel

Le Conseil européen a soutenu le congé de paternité dans sa recommandation du 31 mars 1992 à propos de la garde des enfants (92/241/CEE). Les écarts sont très marqués entre les pays (tableau 12.II

).

Tableau 12.II Congé légal de paternité en 2010

|

Absence de congés

|

Autriche, Allemagne, Irlande, Italie

|

|

Droit ouvert dans de rares situations

|

Pologne, Slovaquie

|

|

2 jours

|

Pays-Bas, Grèce, Luxembourg

|

|

5 jours

|

Hongrie, Portugal

|

|

2 semaines

|

Belgique, Danemark, France, Suède, Pologne, Royaume-Uni, Slovénie (rémunéré, possibilité de plus mais non rémunéré)

|

|

3 semaines et plus

|

Espagne, Finlande, Norvège, Slovénie (mais sans rémunération)

|

Source : http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/22236/le-conge-de-paternite-se-generalise-et-s-allonge-en-europe.htm

Le congé paternel tend à s’homogénéiser autour de deux semaines avec cependant un taux de recours très variable. En France, la durée de ce congé pour le père (2 semaines) reste modeste par rapport à la Suède où le père bénéficie de 60 jours minimum. Toutefois, le recours à cette possibilité fait l’objet d’un usage qui n’est pas systématique. Ainsi, si en 2005, deux tiers des Français ont utilisé leur congé paternité (Drees, 2005

), ils sont 90 % en Suède (Flacking et coll., 2010

).

Congé parental

Le 8 mars 2010, le Conseil de l’Union européenne avait adopté une directive pour faire passer le congé parental à 4 mois, laissant deux ans aux États membres pour la transposer.

Le congé parental se rapporte au congé pris à la suite (ou à la place) du congé maternité/paternité

7

Globalement en Europe, le congé maternité (ou paternité) est distinct du congé parental. La Suède et la Norvège représentent des exceptions en incluant les congés maternité dans les congés parentaux.

. Les réglementations qui régissent l’accès au congé parental, sa durée et son niveau de rémunération restent très variables d’un pays à l’autre (tableaux 12.III

et 12.IV

) (Math et Meilland, 2004

; Math, 2010

).

Tableau 12.III Durée maximale du congé parental légal en 2003* (d’après Math et Meilland, 2004 )

)

|

Pays

|

Durée (congé rémunéré uniquement)

|

Durée totale

|

Âge limite de l’enfant (années)

|

|

Royaume-Uni

|

0

|

4/13 semaines

|

5

|

|

Pays-Bas

|

0

|

3 mois

|

8

|

|

Portugal

|

0

|

3 mois

|

6

|

|

Irlande

|

0

|

14 semaines

|

5

|

|

Grèce

|

0

|

3,5 mois

|

3,5

|

|

Espagne

|

0

|

3 ans

|

3

|

|

Belgique

|

3 mois

|

3 mois

|

4

|

|

Luxembourg

|

3 mois

|

3 mois

|

1/5

|

|

Italie

|

6/11 mois

|

6/11 mois

|

3/8

|

|

Danemark

|

32 semaines

|

40 semaines

|

1/9

|

|

Slovénie

|

260 jours

|

260 jours

|

8

|

|

Norvège

|

43/48 semaines

|

43/48 semaines

|

3

|

|

Suède

|

420 jours

|

420 jours

|

8

|

|

Autriche

|

2 ans

|

2 ans

|

2/7

|

|

Allemagne

|

2 ans

|

3 ans

|

3

|

|

Hongrie

|

2 ans

|

3 ans

|

3

|

|

Finlande

|

3 ans

|

3 ans

|

3

|

|

Slovaquie

|

3 ans

|

3 ans

|

3

|

|

France

|

3 ans

|

3 ans

|

3

|

|

Pologne

|

3 ans

|

3 ans

|

4

|

* Congé à temps plein après la naissance du premier enfant (non handicapé, non adopté)

Quelques changements ont depuis 2003 modifié le tableau : en Belgique, la durée rémunérée est passée à 4 mois conformément à la directive ; au Danemark, la durée totale est passée à 64 semaines ; en Suède, la durée rémunérée est passée à 480 jours.

Une étude comparative internationale portant sur dix-huit pays industrialisés de l’OCDE entre 1969 et 2000 a conclu que chaque tranche de dix semaines de congé de maternité supplémentaire fait baisser le taux de mortalité infantile de 2,6 % et le taux de mortalité post-natale (entre 28 et 365 jours de vie) de 4,1 %. L’allongement de la période d’allaitement qui en découle fait partie des hypothèses mentionnées pour expliquer ces résultats (Tanaka, 2005

).

En conclusion de ce panorama détaillé des dispositions législatives favorisant l’allaitement, il apparaît que les orientations européennes vont toutes dans le sens d’une augmentation du congé parental pour différer le retour au travail.