| |

| Med Sci (Paris). 2010 December; 26(12): 1012–1014. Published online 2010 December 15. doi: 10.1051/medsci/201026121012.Enfin un modèle de culture du virus de l’hépatite C adapté aux hépatocytes humains primaires ! Arielle R. Rosenberg,1* Arnaud Carpentier,1 and Philippe Podevin1 1Université Paris Descartes, EA 4474 Virologie de l’hépatite C, 22, rue Méchain, 75014 Paris, France MeSH keywords: Carcinome hépatocellulaire, anatomopathologie, Techniques de culture cellulaire, méthodes, Lignée cellulaire tumorale, virologie, Cellules cultivées, Hepacivirus, croissance et développement, isolement et purification, physiologie, Hépatocytes, Humains, Tumeurs du foie, ARN viral, génétique, Transfection, Culture virale, Réplication virale |

Le virus de l’hépatite C, un paradigme des virus difficiles à cultiver Grâce à des méthodes prenant le contrepied de la virologie classique, le virus de l’hépatite C (VHC) fut le premier virus de l’histoire de la virologie à avoir été identifié d’abord par clonage de son génome avant d’avoir été observé - « entrevu », devrions-nous dire - en microscopie électronique et bien avant d’avoir pu être cultivé [

1]. Témoin de la puissance de la biologie moléculaire, cette découverte de la toute fin des années 1980 permit rapidement la mise au point du premier test sérologique de dépistage, freinant ainsi l’incidence de l’infection. Mais la biologie moléculaire a aussi ses limites. Comme tout virus, le VHC est un parasite intracellulaire obligatoire, détournant le métabolisme de la cellule qu’il infecte au profit de sa propre multiplication. Pour identifier les acteurs cellulaires usurpés par le virus et étudier les conséquences de l’infection sur la physiologie cellulaire, la priorité du virologiste est donc de chercher à cultiver le virus, c’est-a-dire de reproduire l’ensemble des étapes du cycle viral, y compris la production de nouvelles particules infectieuses, dans des cellules in vitro. Le VHC étant un virus humain hépatotrope, il paraissait à la fois logique et souhaitable de recourir a des cultures primaires d’hépatocytes humains adultes, qui représentent le modèle in vitro le plus proche de la cellule hôte du virus au cours de l’infection naturelle. Isolés habituellement à partir des reliquats macroscopiquement sains de pièces d’hépatectomie partielle, les hépatocytes humains peuvent en effet être maintenus in vitro pendant quelques jours ou semaines dans un état quiescent et fortement différencié. Dès la fin des années 1990, plusieurs équipes ont inoculé de telles cultures avec des sérums ou plasmas de malades atteints d’hépatite C, mais, dans ces conditions, seule la réplication proprement dite du génome viral peut être objectivée, et ce de manière inconstante et faible, sans production mesurable de nouvelles particules virales [

2,

3]. Ainsi, quoique ce système expérimental soit très intéressant pour étudier l’implication de récepteurs cellulaires dans l’entrée au sein de l’hépatocyte des particules virales circulantes [

4], il n’est pas certain qu’il reproduise l’initiation d’un cycle d’infection authentique, et il reste limité par l’absence de propagation virale.  |

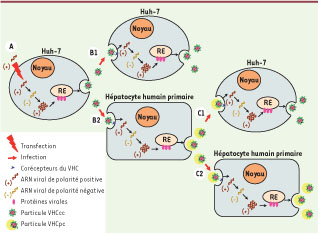

Figure 1.

Représentation schématique des modèles de culture du VHC. La transfection de l’ARN génomique (de polarité positive) du clone de VHC JFH1 (ou d’une chimère dérivée codant la machinerie de réplication de JFH1) dans des cellules hautement permissives de la lignée Huh-7 (A) permet la réplication du génome viral (qui passe par un ARN complémentaire de polarité négative), la traduction des protéines virales (en étroite association avec le réticulum endoplasmique, RE) et la production de nouvelles particules virales qui sont infectieuses pour des cellules Huh-7 naïves (B1), propageant ainsi l’infection en culture cellulaire. L’inoculation de cultures primaires d’hépatocytes humains adultes avec ces particules issues de la culture virale dans des cellules Huh-7 (VHCcc) (B2) permet aussi la réplication du génome viral, la traduction des protéines virales et la production de nouvelles particules virales qui sont infectieuses pour des hépatocytes primaires naïfs (C2), propageant ainsi l’infection en culture primaire. Ces particules issues de cultures primaires (VHCpc) diffèrent des particules VHCcc par leur densité plus basse et leur infectiosité spécifique supérieure, mimant donc les propriétés des particules de VHC intimement associées aux VLDL qui sont produites in vivo. Lorsque des cellules Huh-7 sont inoculées avec des particules VHCpc (C1), les particules virales produites ont à nouveau les propriétés des particules VHCcc. Les caractéristiques structurales et fonctionnelles des particules virales sont donc déterminées par la nature de la cellule productrice, en accord avec le fait que, contrairement aux cellules de la lignée Huh-7, les hépatocytes humains primaires conservent un phénotype fortement différencié, et notamment sécrètent d’authentiques VLDL. |

|

Le premier système de culture : une lignée d’hépatocarcinome humain Quitte à perdre en pertinence, de nombreux autres supports cellulaires furent testés pour tenter de cultiver le VHC, mais aucun système ne fit la preuve de son efficacité et de sa reproductibilité lorsque des sérums ou plasmas de malades étaient utilisés comme inoculum viral. Ces échecs étaient sans doute en partie attribuables à l’hétérogénéité inhérente à ces sources de virus. Déception encore lorsqu’il apparut que des clones de VHC infectieux pour le chimpanzé, l’unique modèle animal pour l’hépatite C, ne pouvaient être amplifiés in vitro. Le comble de la frustration fut atteint avec l’étude de génomes de VHC capables de se répliquer efficacement dans des clones hautement permissifs de la lignée dérivée d’hépatocarcinome humain Huh-7 : l’ensemble des protéines virales étaient exprimées dans ces cellules, mais la pierre d’achoppement restait encore l’assemblage de nouvelles particules virales [

5]. Il fallut attendre la découverte, fruit d’une opiniâtreté remarquable mais empirique en réalité, de JFH1, un clone de VHC exceptionnel dont la transfection dans des cellules Huh-7 aboutit à la production de novo de particules virales infectieuses (Figure 1) [

6,

7]. Plus de 15 ans après l’identification du VHC, un système de culture était enfin disponible, qui ouvrit l’ère de la virologie classique et, de fait, permit d’accomplir de rapides progrès dans la compréhension du cycle viral [7]. Néanmoins, pour les questions relatives aux interactions du VHC avec sa cellule hôte et aux conséquences physiopathologiques de l’infection virale, ce système de culture qui utilise des cellules transformées souffre de ne reflèter que de manière lointaine la physiologie des hépatocytes normaux infectés par le VHC in vivo. Du reste, les particules virales produites par les cellules Huh-7 (VHCcc) ont des caractéristiques biophysiques - densité moins basse - et fonctionnelles - infectiosité spécifique inférieure - distinctes de celles des particules virales produites in vivo [

8]. |

Un modèle de culture plus pertinent : des hépatocytes humains primaires Ces considérations nous ont incités à inoculer des cultures primaires d’hépatocytes humains adultes avec des particules VHCcc, une source standardisée de virus [

9]. Nous avons montré que, tout en conservant leur phénotype différencié, les hépatocytes humains primaires non seulement répliquent efficacement le génome viral et expriment l’ensemble des protéines virales, mais surtout produisent de nouvelles particules capables de propager l’infection (Figure 1). Fait remarquable, comparées aux particules VHCcc ayant servi d’inoculum, les particules produites de novo dans les hépatocytes primaires (VHCpc) ont une densité plus basse et une infectiosité spécifique supérieure. Ces propriétés miment ainsi celles des particules infectieuses retrouvées dans le sang des malades atteints d’hépatite C et qui sont intimement associées aux lipoprotéines de très basse densité (VLDL). Ces propriétés sont perdues après remise en culture du virus VHCpc dans les cellules Huh-7, suggérant un rôle central de la cellule productrice dans l’acquisition du caractère infectieux des particules virales qui en sont issues (Figure 1). Contrairement aux cellules Huh-7, les hépatocytes humains primaires sécrètent d’authentiques VLDL - c’est une des fonctions physiologiques du foie - expliquant sans doute que, de manière corollaire, ils produisent aussi d’authentiques particules virales infectieuses [9]. Ce nouveau modèle de culture du VHC a un coût, lié à la faible disponibilité d’hépatocytes humains primaires de bonne qualité. Tout comme le système de culture utilisant la lignée Huh-7, il est dépendant de la machinerie de réplication de JFH1, un clone de VHC unique qui ne reflète pas la diversité des isolats cliniques [7]. Les raisons de l’aptitude singulière de ce virus à la multiplication in vitro demeurent mal comprises et la construction de virus chimériques dérivés de ce clone ne résout que partiellement le problème. Cependant, parce qu’il combine les intérêts d’un véritable système de culture virale, incluant l’accès aux particules virales néoformées, à la pertinence physiologique du support cellulaire, le modèle que nous avons développé apparaît comme un complément de choix dans la palette si longtemps limitée des outils d’étude du VHC. Ses applications permettront non seulement de confirmer des données obtenues à partir d’autres systèmes expérimentaux, mais aussi d’analyser des interactions virus/hôte et des mécanismes physiopathologiques qu’il n’était pas possible d’aborder de manière réellement pertinente avec les outils disponibles jusqu’à présent, par exemple le détournement du métabolisme hépatique des lipides au profit de la production de particules virales hautement infectieuses. Enfin, ce modèle offre une ultime validation in vitro, dans le contexte de la physiologie hépatique, de candidats-médicaments destinés à combattre l’hépatite C, prenant en compte simultanément leur efficacité antivirale et leur potentielle toxicité [9,

10]. Des prodrogues qui requièrent une bioactivation hépatique pourraient aussi être testées puisque les voies de métabolisme des xénobiotiques, cytochromes P450 notamment, sont préservées dans ce modèle. |

Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêts concernant les données publiées dans cet article.

|

Les auteurs remercient l’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS) pour son soutien.

|

1. Choo QL, Kuo G, Weiner AJ, et al. Isolation of a cDNA clone derived from a blood-borne non-A, non-B viral hepatitis genome. Science 1989 ; 244 : 359-62. 2. Fournier C, Sureau C, Coste J, et al. In vitro infection of adult normal human hepatocytes in primary culture by hepatitis C virus. J Gen Virol 1998 ; 79 : 2367-74. 3. Rumin S, Berthillon P, Tanaka E, et al. Dynamic analysis of hepatitis C virus replication and quasispecies selection in long-term cultures of adult human hepatocytes infected in vitro. J Gen Virol 1999 ; 80 : 3007-18. 4. Molina S, Castet V, Fournier-Wirth C, et al. The low-density lipoprotein receptor plays a role in the infection of primary human hepatocytes by hepatitis C virus. J Hepatol 2007 ; 46 : 411-9. 5. Pietschmann T, Lohmann V, Kaul A, et al. Persistent and transient replication of full-length hepatitis C virus genomes in cell culture. J Virol 2002 ; 76 : 4008-21. 6. Wakita T, Pietschmann T, Kato T, et al. Production of infectious hepatitis C virus in tissue culture from a cloned viral genome. Nat Med 2005 ; 11 : 791-6. 7. Legrand-Abravanel F, Izopet J. Culture du virus de l’hépatite C, enfin ! Med Sci (Paris) 2007 ; 23 : 588-9. 8. Lindenbach BD, Meuleman P, Ploss A, et al. Cell culture-grown hepatitis C virus is infectious in vivo and can be recultured in vitro. Proc Natl Acad Sci USA 2006 ; 103 : 3805-9. 9. Podevin P, Carpentier A, Pène V, et al. Production of infectious hepatitis C virus in primary cultures of human adult hepatocytes. Gastroenterology 2010 ; 139 : 1355-64. 10. Hewitt NJ, Gómez Lechón MJ, Houston JB, et al. Primary hepatocytes: current understanding of the regulation of metabolic enzymes and transporter proteins, and pharmaceutical practice for the use of hepatocytes in metabolism, enzyme induction, transporter, clearance, and hepatotoxicity studies. Drug Metab Rev 2007 ; 39 : 159-234. |