Mesure de l’attention portée aux messages sanitaires présents dans les publicités diffusées à la télévision

2017

→ Aller vers ANALYSE→ Aller vers SYNTHESE

Olivier Droulers, Morgane Minvielle

École universitaire de management, IGR-IAE Rennes,

Université de Rennes 1

1

Remerciements à Catherine Arnaud (Inserm UMR 1027, Université de Toulouse III), Julien Asselineau (USMR, CHU de Bordeaux) et Karine Gallopel-Morvan (EHESP, Management des organisations de santé – EA 7348 MOS, Rennes) pour leur relecture attentive de cette étude exploratoire.

Depuis le 28 février 2007, le consommateur est exposé à des messages sanitaires insérés dans les publicités télévisées qui font la promotion de produits alimentaires. Après huit années d’existence de ce dispositif, l’objectif de l’étude exploratoire présentée ici est d’examiner, à l’aide d’un système oculométrique (eye tracker), si le consommateur prête aujourd’hui attention à ces messages sanitaires.

Afin d’informer le consommateur sur les dangers d’absorber trop d’aliments ou des aliments trop gras, trop sucrés ou trop salés (« Évitez de grignoter entre les repas »/« Évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé ») et sur les bienfaits d’ingérer des fruits et des légumes et de pratiquer du sport (« Mangez au moins cinq fruits et légumes par jour »/« Pratiquez une activité physique régulière »), des messages sanitaires sont intégrés dans la plupart des publicités pour des produits alimentaires. Cependant, une abondante littérature sur les processus attentionnels montre qu’il est impossible pour un individu de traiter de façon élaborée toute l’information qui se présente à lui simultanément (Broadbent, 1958

; Kahneman, 1973

). On compare souvent l’attention à un faisceau lumineux qui éclaire une partie du champ visuel. Parmi le nombre considérable d’objets présents dans le champ visuel, seuls un ou quelques-uns peuvent être identifiés à la fois et vont faire l’objet d’un traitement plus ou moins approfondi (Siéroff, 1994

). Ainsi, la qualité première de l’attention est la sélectivité. Dans une publicité télévisée, l’action conçue pour attirer l’attention du téléspectateur se déroule le plus souvent dans la région centrale de l’écran et beaucoup plus exceptionnellement dans la partie basse, là où sont insérés les messages sanitaires. Il est donc possible que ces messages sanitaires ne bénéficient que de peu ou pas d’attention.

Les processus d’allocation d’attention étant très largement automatisés – donc pas ou peu conscientisés – demander à un individu – qui plus est rétrospectivement – de décrire les stimuli auxquels il a prêté attention aboutira à un résultat qui ne sera pas le reflet exact de la réalité. En comparant des mesures verbales de reconnaissance

2

Les trois items de l’échelle de mesure de la reconnaissance étaient : « Lorsque vous avez parcouru le magazine, (1) avez-vous lu ou vu quelque chose de cette publicité particulière ? (2) avez-vous vu ou lu quelle marque était promue ? (3) avez-vous lu 50 % ou plus du texte dans la publicité ? » (Pour chacun des trois items, les participants répondaient par oui ou par non).

et des mesures oculométriques, Aribarg et coll. (2010

) ont montré que les mesures verbales ne reflétaient pas l’attention portée par les consommateurs aux publicités. Pour connaître de façon fiable les stimuli auxquels un individu a prêté attention, il est donc indispensable d’avoir recours à un dispositif oculométrique permettant d’enregistrer les mouvements des yeux.

L’étude du mouvement des yeux est déjà ancienne. À la fin du

xixe siècle, Lamare et Javal observent pour la première fois que, lors de la lecture, les yeux ne se déplacent pas en continu le long d’une ligne de texte, mais font de courts mouvements rapides (saccades) associés à des arrêts de courtes durées (fixations) (Javal, 1905, p. 127

). Dès la première moitié du

xxe siècle, des dispositifs visant à mesurer précisément les déplacements de l’œil vont être conçus. D’abord relativement contraignants (obligeant par exemple à poser une lentille sur l’œil), ils sont aujourd’hui majoritairement non intrusifs.

Le principe de fonctionnement des systèmes oculométriques modernes consiste en un suivi de la pupille et du reflet cornéen. L’ajout de la réflexion cornéenne permet de compenser les petits mouvements de la tête, laissant ainsi aux participants une certaine liberté de mouvement. Le centre de la pupille est détecté grâce à un programme de traitement d’images qui analyse les images produites par une caméra vidéo localisée dans l’appareil oculométrique. La réflexion cornéenne, produite par une lumière infrarouge émise par une ou deux source(s) localisée(s) dans l’appareil oculométrique, est également détectée par le programme de traitement d’images (figure 1

). Le système oculométrique calcule ensuite la position du regard du participant en fonction de la position du centre pupillaire et de la réflexion cornéenne. Afin que ce système détermine avec la plus grande exactitude la position du regard sur l’écran de présentation des stimuli, la phase d’enregistrement des données oculaires débute toujours par une procédure de calibration. Cette procédure qui a pour but de fournir au système oculométrique des exemples de positions du centre pupillaire et de la réflexion cornéenne, consiste pour le participant à suivre et fixer successivement plusieurs points de référence délimitant le plan à l’intérieur duquel les stimuli vont être présentés.

Ce type de dispositif permet de confirmer, à la suite de Lamare et Javal, que les mouvements des yeux sont caractérisés par des fixations, courtes périodes de temps (généralement 200 à 400 millisecondes) de relative stabilité des yeux, et par des saccades, mouvements des yeux très rapides durant lesquels la vision est quasi nulle. Le but d’une saccade est d’amener la projection du nouvel objet regardé vers la fovéa (zone centrale de l’œil) où l’acuité visuelle est la plus précise mais qui est dotée d’un angle de vision limité à 2 degrés (Droulers et coll., 2013

). L’acquisition de nouvelles informations est réalisée uniquement durant les fixations et non pendant les saccades (Uttal et Smith, 1968

).

Dans l’étude présentée, l’attention portée aux messages sanitaires a été mesurée à l’aide d’un dispositif oculométrique (eye tracker).

Méthodes

Participants

Dans cette étude exploratoire, un échantillon de convenance a été choisi. Cinquante et un participants (40 femmes et 11 hommes), 17 étudiants et 34 actifs, âgés de 20 à 50 ans (moyenne : 34,2 ans ; écart-type : 10,10) recrutés dans la région de Rennes ont participé à cette étude qui s’est déroulée en janvier et février 2015.

Stimuli

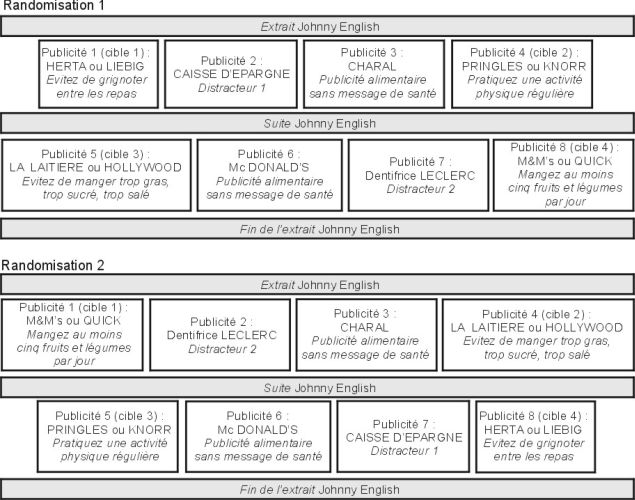

Pour reproduire des conditions d’exposition les plus naturelles possibles, il était demandé aux participants de visionner un extrait de film de tonalité humoristique (Johnny English). Dans cet extrait étaient insérés à la 6

e et à la 13

e minute deux écrans publicitaires. Chaque écran était constitué de quatre publicités : (a) deux pour des produits alimentaires contenant un message sanitaire, (b) une pour un produit alimentaire ne contenant pas de message sanitaire et (c) une publicité pour un produit non-alimentaire (

filler). Ces deux publicités non-cibles ont été intégrées pour éviter d’exposer le participant uniquement à des publicités alimentaires contenant des messages sanitaires et amener de la diversité au sein de l’écran publicitaire. Chacune des publicités durait 20 secondes. Dans cette étude, chaque participant a donc été exposé au total à huit publicités

3

Les deux publicités pour des produits alimentaires ne comportant pas de message sanitaire étaient des publicités pour les marques McDonald’s et Charal. Les deux publicités distractives étaient des publicités pour la marque Caisse d’Épargne et la marque de distributeur Leclerc (produit publicisé : dentifrice).

dont quatre pour des produits alimentaires contenant un message sanitaire ; le message sanitaire inséré sur chacune des publicités était à chaque fois différent, chacun des participants a donc été exposé aux quatre messages sanitaires existants. L’ordre de présentation des publicités a été randomisé selon deux séquences particulières ; la moitié des participants a été exposée au premier ordre (randomisation 1, figure 2) et l’autre moitié au second ordre (randomisation 2, figure 2

). Afin de limiter les effets dus à d’éventuelles différences d’exécution entre les publicités, l’attention portée à chaque message sanitaire a été testée avec deux publicités différentes : le message « évitez de grignoter entre les repas » a été associé à la publicité Herta (jambon) ou à la publicité Liebig (velouté de légumes), le message « évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé » a été associé à la publicité La Laitière (mousse au chocolat) ou à la publicité Hollywood (chewing-gum), le message « pratiquez une activité physique régulière » a été associé à la publicité Pringles (chips) ou à la publicité Knorr (aide culinaire), le message « mangez au moins cinq fruits et légumes par jour » a été associé à la publicité M&M’s (confiserie au chocolat) ou à la publicité Quick (burger).

Dispositif oculométrique

Le film a été présenté sur un écran LCD (22 pouces ; résolution 1 680 × 1 050 pixels) sous lequel était positionné un dispositif

eye tracking (RED 500, SensoMotoric Instruments/SMI, Teltow, DE) enregistrant les mouvements oculaires à une fréquence d’échantillonnage de 250 Hz (soit 1 mesure toutes les 4 millisecondes). Une fois les données collectées, des zones d’intérêt ont été créées à l’aide du logiciel d’analyse de données BeGaze (SMI). Lors de la phase d’extraction, les données oculaires (nombre de fixations et durée totale de fixation) relatives à chaque zone d’intérêt ont alors été recueillies. Le message sanitaire a été considéré dans sa totalité : une zone d’intérêt correspondant à l’ensemble du bandeau sanitaire a été créée. Il a également été décomposé : trois autres zones d’intérêt correspondant chacune à une partie du message – [Pour votre santé],

[recommandation], [

www.mangerbouger.fr] – ont été conçues.

Procédure

Les participants étaient accueillis dans une salle dédiée à l’étude. Il leur était demandé de s’asseoir face à l’écran sur lequel l’extrait de film leur était présenté. La distance participant/écran était de 90 centimètres environ. L’étude débutait par une phase de calibration, consistant en une tâche de suivi d’un cercle coloré se déplaçant à l’écran, réalisée avec succès par l’ensemble des participants. La consigne indiquait ensuite aux participants de regarder l’extrait de film, comme s’ils étaient chez eux devant leur poste de télévision, et ne faisait pas référence aux deux coupures publicitaires. Ils étaient alors exposés au montage, d’une durée de 18 minutes environ, constitué de l’extrait de film dans lequel étaient insérés les deux écrans publicitaires. Juste après l’exposition au film, il était demandé aux participants de compléter un questionnaire comportant une mesure d’intérêt pour le film et des mesures d’évaluation de la mémoire des messages sanitaires (présence/absence et type de message). Lors du premier test de mémorisation, il était demandé aux participants de se rappeler, pour chacune des six publicités alimentaires, si la publicité présentée contenait, ou non, un avertissement sanitaire : « Pensez-vous qu’il y avait un message de santé présenté pendant la publicité pour la marque XXX ». Les participants pouvaient répondre par oui ou par non (un set complet de réponses correctes était donc composé de 4 « oui » et 2 « non »). À la suite de ce test de rappel, il était demandé aux participants de reconnaître le message sanitaire inséré dans la publicité. Pour chacune des quatre publicités alimentaires contenant un message sanitaire, il leur était demandé : « Pour la publicité « X », veuillez indiquer quel message était présenté selon vous » ; juste en dessous étaient présentés les quatre messages sanitaires existants. Le questionnaire contenait également des questions visant à mesurer leur implication envers les catégories de produits présentées dans les publicités, leur attitude envers la publicité en général, leur tendance à surveiller leur alimentation, leur besoin en cognition, leur connaissance préalable des publicités, leur âge et leur profession.

Résultats

Pour chaque zone d’intérêt du message sanitaire ([Pour votre santé],

[recommandation], [

www.mangerbouger.fr]), trois mesures de l’attention ont été retenues : le nombre de fixations, la durée totale des fixations, et le temps d’entrée dans la zone d’intérêt. Le nombre de fixations correspond au nombre de fois où le regard du participant s’est arrêté pendant au moins 50 millisecondes dans la zone d’intérêt. La durée totale des fixations correspond au temps total passé à regarder la zone d’intérêt (mesuré en millisecondes). Enfin, le temps d’entrée dans la zone d’intérêt, mesuré également en millisecondes, correspond au temps total entre le début de l’annonce et la première fixation oculaire dans la zone d’intérêt. La vérification des hypothèses de distribution montre que ces variables ne suivent pas la loi normale, par conséquent des tests statistiques non paramétriques ont été utilisés, et plus précisément le test pour deux échantillons liés de Wilcoxon et le test de Friedman pour k échantillons liés.

Attention portée aux messages sanitaires

Nombre et durée totale des fixations sur le message

On considère ici le message dans sa totalité : « Pour votre santé, [cœur de message].

www.mangerbouger.fr ». Les participants ont réalisé en moyenne 2,60 fixations sur le message sanitaire, variant de 2,15 ± 2,25 pour le message « … évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé » à 2,96 ± 3,16 pour le message « … pratiquez une activité physique régulière », ce qui représente 4,8 % du nombre total de fixations sur la publicité (54 fixations en moyenne pour les publicités testées) (tableau I

).

Les participants ont consacré en moyenne 485 millisecondes au message sanitaire, ce qui représente 2,4 % du temps consacré à la publicité (la durée des publicités était de 20 000 millisecondes).

Tableau I Nombre et durée totale des fixations sur les messages sanitaires

| | |

Nombre de fixations

|

Durée totale de fixation (ms)

|

|

Type de message

|

N

|

Moyenne (ET)

|

Moyenne (ET)

|

|

|

51*

|

2,96 (3,16)

|

536,52 (637,63)

|

|

|

51

|

2,82 (2,74)

|

520,09 (538,78)

|

|

|

51

|

2,50 (2,96)

|

491,54 (656,63)

|

|

|

51

|

2,15 (2,25)

|

392,91 (436,00)

|

* Les participants n’ayant pas fixé le message sont comptabilisés comme ayant effectué 0 fixation.

Nombre et durée totale des fixations sur la partie centrale du message

Si on s’intéresse uniquement à la partie centrale du message – qui seule varie selon les messages – on constate que les participants ont réalisé en moyenne 1,33 fixation sur la partie centrale du message, soit 2,5 % du nombre total de fixations sur la publicité. Les participants ont regardé en moyenne 238 millisecondes la partie centrale du message, soit 1,2 % du temps consacré à la publicité (tableau II

).

Tableau II Nombre et durée totale des fixations sur la partie centrale du message

| | |

Nombre de fixations

|

Durée totale de fixation (ms)

|

|

Type de message

|

N

|

Moyenne (ET)

|

Moyenne (ET)

|

|

Pratiquez une activité physique régulière

|

51*

|

1,72 (1,92)

|

277,38 (325,42)

|

|

Évitez de grignoter entre les repas

|

51

|

1,31 (1,61)

|

242,93 (334,99)

|

|

Mangez au moins cinq fruits et légumes par jour

|

51

|

1,15 (1,46)

|

210,50 (248,75)

|

|

Évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé

|

51

|

1,15 (1,39)

|

221,49 (319,49)

|

* Les participants n’ayant pas fixé le message sont comptabilisés comme ayant effectué 0 fixation.

Temps d’entrée dans la zone du message

Les participants qui ont prêté attention au message sanitaire, l’ont fait pour la première fois (première fixation) entre la 4

e et la 7

e seconde de diffusion de la publicité (tableau III

). Ils ont fixé significativement plus rapidement le message « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.

www.mangerbouger.fr » que le message « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.

www.mangerbouger.fr » (4 037,88

versus 6 993,53 ms ; z = –2,34 ; p = 0,019).

Tableau III Temps d’entrée dans la zone du message (ms)

|

Type de message

|

N*

|

Moyenne (ET)

|

|

|

33

|

4 037,88 (6 276,45)

|

|

|

39

|

5 518,96 (6 296,18)

|

|

|

38

|

6 993,53 (6 390,36)

|

|

|

33

|

5 630,22 (6 705,09)

|

* L’effectif est inférieur au nombre de participants total et varie selon les messages car la mesure du temps d’entrée nécessite que le participant ait effectué au moins une fixation.

Répartition de l’attention entre les trois zones du message

Parmi les 51 participants, on constate que 7 participants seulement ont prêté attention à la totalité du message (au moins une fixation dans chacune des trois zones), 30 participants ont prêté attention à une ou deux zones et 14 participants n’ont regardé aucune des trois zones (tableau IV

).

Tableau IV Nombre de participants ayant porté attention aux trois zones du message

|

Type de message

|

3 zones regardées

|

2 zones regardées

|

1 zone regardée

|

0 zone regardée

|

|

|

5*

|

17

|

13

|

16

|

|

|

9

|

17

|

13

|

12

|

|

|

11

|

15

|

15

|

10

|

|

|

2

|

16

|

15

|

18

|

|

Résultats sur 51 participants

|

6,75

|

16,25

|

14

|

14

|

* Ces nombres correspondent au nombre de participants qui ont regardé 0, 1, 2 ou 3 zone(s) pour chacun des quatre messages sanitaires.

Si on s’intéresse uniquement à la partie centrale du message, on observe que 21 participants sur 51 n’y ont prêté aucune attention (tableau V

). Enfin, cette étude montre qu’un participant sur quatre seulement a regardé la zone de l’adresse Internet «

www.mangerbouger.fr ».

Tableau V Nombre de participants ayant porté attention à la partie centrale du message

|

Type de message

|

Regardé

|

Non regardé

|

|

Pratiquez une activité physique régulière

|

32

|

19

|

|

Évitez de grignoter entre les repas

|

31

|

20

|

|

Mangez au moins cinq fruits et légumes par jour

|

31

|

20

|

|

Évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé

|

27

|

24

|

|

Résultats sur 51 participants

|

30,25

|

20,75

|

Par ailleurs, afin d’étudier si l’introduction « Pour votre santé » transférait bien l’attention des participants vers le cœur du message sanitaire contenant la recommandation, nous avons examiné le nombre de fois où une fixation sur l’introduction « Pour votre santé » était directement suivie par une fixation sur la partie centrale du message. Les résultats montrent tout d’abord que les deux zones « Pour votre santé » et le cœur du message ont toutes les deux bénéficié de fixation(s) dans seulement 92 cas sur les 204 possibles (51 participants × 4 publicités) et que dans moins d’un tiers des cas seulement (30 cas sur 92), l’attention à cette introduction a donné lieu à une fixation sur la recommandation sanitaire.

Effet d’ordre des publicités

Les participants ont porté une plus forte attention au message inséré dans la première publicité cible qu’aux messages insérés dans la troisième et dans la quatrième publicité cible. De même, le message inséré dans la deuxième publicité cible est plus regardé que le message inséré dans la troisième publicité cible (tableau VI

). Les messages sanitaires présents dans les publicités du premier écran publicitaire ont donc été fixés davantage et plus longuement que les messages sanitaires insérés dans les publicités du deuxième écran.

Tableau VI Nombre et durée totale des fixations sur le message selon l’ordre des publicités

| | |

Nombre de fixations

|

Durée totale de fixation (ms)

|

|

Ordre de présentation

|

N

|

Moyenne (ET)

|

Moyenne (ET)

|

|

Message dans pub 1 cible

|

51

|

3,05 (3,08)

|

619,87 (669,27)

|

|

Message dans pub 2 cible

|

51

|

3,09 (3,17)

|

550,24 (622,40)

|

|

Message dans pub 3 cible

|

51

|

2,01 (2,19)

|

379,34 (452,63)

|

|

Message dans pub 4 cible

|

51

|

2,27 (2,56)

|

391,76 (497,39)

|

Effets des autres variables sur l’attention

Aucun effet de l’âge, de l’intérêt porté au film, de l’attitude envers la publicité en général, de la tendance à surveiller son alimentation, du besoin en cognition, de la connaissance préalable des publicités, de l’implication envers les catégories de produits n’a été observé sur l’attention. Compte tenu du faible effectif dans chacune de ces catégories, la validation statistique de cette observation reste à confirmer.

Mémorisation des messages sanitaires

Scores de rappel

Un message sanitaire était inséré dans quatre des six publicités pour des produits alimentaires. Après exposition au montage, il était demandé aux participants de se rappeler pour chacune des six publicités si un message sanitaire était, ou non, inséré dans la publicité. Le score de rappel de la présence d’un message sanitaire dans la publicité a été de 2,52/4. En d’autres termes, les participants se sont bien rappelés, pour 2,52 publicités en moyenne sur les 4 exposant un message sanitaire, qu’un message de santé était présent. Dans la moitié des cas environ, les participants ont donc oubliéla présence d’un message de santé. Le score de rappel de l’absence de message sanitaire a été de 0,98/2. Ainsi, dans la moitié des cas environ, les participants se sont rappelés d’un message qui n’était pas présent (50 % de faux rappel).

Scores de reconnaissance

Ensuite, pour chacune des quatre publicités contenant un message sanitaire, il était demandé aux participants de reconnaître dans une liste comportant les quatre messages possibles, le message inséré dans la publicité. On constate que les sujets n’ont pas été capables de reconnaître le message présenté avec la publicité. En effet, en répondant au hasard, ils avaient 1 chance sur 4 de trouver la bonne réponse (0,25) ; or, trois des quatre messages sanitaires ont obtenu un score inférieur à ce seuil de 0,25 (tableau VII

).

Tableau VII Scores de reconnaissance des messages sanitaires présents dans les publicités

|

Type de message

|

N

|

Scores de reconnaissance

|

|

|

51

|

0,09/1

|

|

|

51

|

0,05/1

|

|

|

51

|

0,05/1

|

|

|

51

|

0,39/1

|

Effets des autres variables sur la mémorisation

Aucune autre variable (âge, intérêt porté au film, attitude envers la publicité en général, tendance à surveiller son alimentation, besoin en cognition, connaissance préalable des publicités, implication envers les catégories de produits) n’a d’influence sur le rappel et la reconnaissance des messages. Compte tenu du faible effectif dans chacune de ces catégories, la validation statistique de cette observation reste à confirmer.

Conclusion

L’étude montre que les participants exposés à des messages sanitaires insérés dans les publicités télévisées pour des produits alimentaires n’y prêtent que très peu ou pas d’attention. Pendant les 20 secondes de durée d’une publicité, les messages sanitaires ont été regardés à peine une demi-seconde en moyenne et un quart des participants n’a même prêté aucune attention au message (aucune fixation sur le message). Si l’on prend en considération uniquement la partie centrale des messages véhiculant les différentes recommandations sanitaires, on observe qu’elle n’a été examinée que pendant un quart de seconde en moyenne et que plus d’un tiers des participants ne l’a même aucunement considérée. Les messages sanitaires bénéficiant d’une forte notoriété six mois après leur mise en place (Inpes, 2008

) sont aujourd’hui bien connus des consommateurs (Castetbon et coll., 2011

; CSA, 2012

). Il semble que ces messages soient maintenant parfois simplement détectés puis ignorés. L’effet d’ordre que nous avons mis en évidence ainsi que le non-transfert d’attention depuis l’introduction « Pour votre santé » vers la recommandation sanitaire observé dans la majorité des cas pourraient être des traductions de ce phénomène. En moyenne, l’attention portée au message sanitaire inséré dans la première publicité est plus importante que l’attention portée au message sanitaire inséré dans la troisième ou la quatrième publicité alimentaire (620 ms

versus respectivement 379 ms et 392 ms). Ce comportement d’évitement pourrait s’apparenter au phénomène bien documenté de

banner blindness sur Internet qui consiste, pour les internautes, à ne plus prêter attention aux bannières publicitaires sur les différents sites Internet visités. Quatre pistes de recherche pourraient être envisagées afin de pallier ce problème dans le cas des messages sanitaires. Une première solution possible serait de ne pas apposer les messages systématiquement au même endroit dans l’annonce publicitaire. Une seconde proposition pourrait être de n’apposer ces messages sanitaires que sur les publicités plébiscitant des aliments à forte teneur en sucre et/ou en graisses saturées. En effet, la présence de messages sanitaires dans des publicités pour des conserves de haricots verts, par exemple, pourrait banaliser encore un peu plus ces messages (voire entraîner une certaine confusion). Une troisième possibilité serait que le message sanitaire ne soit pas présent sur chaque annonce d’une campagne mais seulement, par exemple, sur la moitié d’entre elles, ce qui pourrait contribuer à diminuer l’effet d’habituation du consommateur. Enfin, une quatrième recommandation serait de rendre l’exposition à ces messages « forcée » en les faisant apparaître pendant un temps limité (une seconde par exemple) sur un écran ne comportant aucun autre élément visuel avant ou après des spots publicitaires pour des catégories de produits définies.

En outre, il est intéressant de constater que le message « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.

www.mangerbouger.fr », a été détecté le plus rapidement (temps d’entrée) et semble donc attirer davantage l’attention. Ce constat est concordant avec une étude menée sur la perception des messages sanitaires (Ifop, 2011

) qui a conclu que ce message était considéré comme efficace compte tenu de sa facilité d’appropriation par les consommateurs et des recommandations simples de mise en pratique (exemple : le repère des 30 minutes de marche quotidienne). Ainsi, les messages sanitaires existants qui peuvent être perçus comme trop flous, contraignants ou difficiles à mettre en œuvre au quotidien (à l’instar du message « évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé ») pourraient être remplacés ou complétés par des messages procurant des solutions de mise en pratique des quatre repères maintenant bien connus. Des messages qui présentent des clés simples de mise en pratique dans la vie quotidienne comme par exemple « pour les petites faims, favorisez les fruits de saison [exemples de fruits selon la saison] » ou « privilégiez la cuisson à la vapeur ou à l’huile d’olive » pourraient ainsi être proposés.

Cette étude exploratoire présente plusieurs limites. Tout d’abord, il conviendrait de répliquer l’étude auprès d’un échantillon de participants plus important, si possible représentatif de la population visée. De plus, le faible nombre de publicités (quatre publicités) contenues dans chaque écran publicitaire et le court délai d’environ 7 minutes entre les deux écrans ne correspondent pas exactement aux conditions de visionnage habituelles. Enfin, il serait intéressant d’étudier d’autres variables (comme par exemple le type d’aliments promus ou la durée de la publicité) pour mettre en évidence d’éventuels effets susceptibles de réduire ou d’accroître l’attention allouée aux messages sanitaires.

Références

[1] Aribarg A, Pieters R, Wedel M. Raising the BAR : Bias Adjustment of Recognition Tests in Advertising.

Journal of Marketing Research. 2010;

47:387

-400

[2] Broadbent DE. Perception and communication.

New York:Pergamon Press;

1958.

[3] Castetbon K, Lafay L, Volatier JL, et al . Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) : bilan des études et résultats observés.

Cah Nutr Diet. 2011;

46:S11

-25

[4]CSA. Rapport d’application de la Charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusées à la télévision, Exercice 2011.

. Juin 2012;

[5] Droulers O, Lajante M, Jamet E, et al . Effet de la complexité visuelle du packaging sur l’attention portée à la marque.

La Revue des Sciences de Gestion. 2013;

3:39

-44

[6]Ifop. Étude qualitative sur la perception des messages sanitaires apposés sur les publicités des aliments et boissons. MG/BB No 19452.

. juillet 2011;

:

[7] Javal E. Physiologie de la lecture et de l’écriture.

Paris:Félix Alcan éditeur;

1905.

[8] Kahneman D. Attention and effort. Englewood Cliffs.

New Jersey:Prentice-Hall;

1973.

[10] Siéroff E. Les mécanismes attentionnels.

In: Seron X, Jeannerod M, eds, editors.

Neuropsychologie humaine.

Liège:Mardaga;

1994;

12751

[11] Uttal R, Smith P. Recognition of alphabetic characters during voluntary eye movements.

Percept Psychophys. 1968;

3:257

-64

; Kahneman, 1973

; Kahneman, 1973 ). On compare souvent l’attention à un faisceau lumineux qui éclaire une partie du champ visuel. Parmi le nombre considérable d’objets présents dans le champ visuel, seuls un ou quelques-uns peuvent être identifiés à la fois et vont faire l’objet d’un traitement plus ou moins approfondi (Siéroff, 1994

). On compare souvent l’attention à un faisceau lumineux qui éclaire une partie du champ visuel. Parmi le nombre considérable d’objets présents dans le champ visuel, seuls un ou quelques-uns peuvent être identifiés à la fois et vont faire l’objet d’un traitement plus ou moins approfondi (Siéroff, 1994 ). Ainsi, la qualité première de l’attention est la sélectivité. Dans une publicité télévisée, l’action conçue pour attirer l’attention du téléspectateur se déroule le plus souvent dans la région centrale de l’écran et beaucoup plus exceptionnellement dans la partie basse, là où sont insérés les messages sanitaires. Il est donc possible que ces messages sanitaires ne bénéficient que de peu ou pas d’attention.

). Ainsi, la qualité première de l’attention est la sélectivité. Dans une publicité télévisée, l’action conçue pour attirer l’attention du téléspectateur se déroule le plus souvent dans la région centrale de l’écran et beaucoup plus exceptionnellement dans la partie basse, là où sont insérés les messages sanitaires. Il est donc possible que ces messages sanitaires ne bénéficient que de peu ou pas d’attention. ) ont montré que les mesures verbales ne reflétaient pas l’attention portée par les consommateurs aux publicités. Pour connaître de façon fiable les stimuli auxquels un individu a prêté attention, il est donc indispensable d’avoir recours à un dispositif oculométrique permettant d’enregistrer les mouvements des yeux.

) ont montré que les mesures verbales ne reflétaient pas l’attention portée par les consommateurs aux publicités. Pour connaître de façon fiable les stimuli auxquels un individu a prêté attention, il est donc indispensable d’avoir recours à un dispositif oculométrique permettant d’enregistrer les mouvements des yeux. ). Dès la première moitié du xxe siècle, des dispositifs visant à mesurer précisément les déplacements de l’œil vont être conçus. D’abord relativement contraignants (obligeant par exemple à poser une lentille sur l’œil), ils sont aujourd’hui majoritairement non intrusifs.

). Dès la première moitié du xxe siècle, des dispositifs visant à mesurer précisément les déplacements de l’œil vont être conçus. D’abord relativement contraignants (obligeant par exemple à poser une lentille sur l’œil), ils sont aujourd’hui majoritairement non intrusifs. ). Le système oculométrique calcule ensuite la position du regard du participant en fonction de la position du centre pupillaire et de la réflexion cornéenne. Afin que ce système détermine avec la plus grande exactitude la position du regard sur l’écran de présentation des stimuli, la phase d’enregistrement des données oculaires débute toujours par une procédure de calibration. Cette procédure qui a pour but de fournir au système oculométrique des exemples de positions du centre pupillaire et de la réflexion cornéenne, consiste pour le participant à suivre et fixer successivement plusieurs points de référence délimitant le plan à l’intérieur duquel les stimuli vont être présentés.

). Le système oculométrique calcule ensuite la position du regard du participant en fonction de la position du centre pupillaire et de la réflexion cornéenne. Afin que ce système détermine avec la plus grande exactitude la position du regard sur l’écran de présentation des stimuli, la phase d’enregistrement des données oculaires débute toujours par une procédure de calibration. Cette procédure qui a pour but de fournir au système oculométrique des exemples de positions du centre pupillaire et de la réflexion cornéenne, consiste pour le participant à suivre et fixer successivement plusieurs points de référence délimitant le plan à l’intérieur duquel les stimuli vont être présentés.

). L’acquisition de nouvelles informations est réalisée uniquement durant les fixations et non pendant les saccades (Uttal et Smith, 1968

). L’acquisition de nouvelles informations est réalisée uniquement durant les fixations et non pendant les saccades (Uttal et Smith, 1968 ).

). ). Afin de limiter les effets dus à d’éventuelles différences d’exécution entre les publicités, l’attention portée à chaque message sanitaire a été testée avec deux publicités différentes : le message « évitez de grignoter entre les repas » a été associé à la publicité Herta (jambon) ou à la publicité Liebig (velouté de légumes), le message « évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé » a été associé à la publicité La Laitière (mousse au chocolat) ou à la publicité Hollywood (chewing-gum), le message « pratiquez une activité physique régulière » a été associé à la publicité Pringles (chips) ou à la publicité Knorr (aide culinaire), le message « mangez au moins cinq fruits et légumes par jour » a été associé à la publicité M&M’s (confiserie au chocolat) ou à la publicité Quick (burger).

). Afin de limiter les effets dus à d’éventuelles différences d’exécution entre les publicités, l’attention portée à chaque message sanitaire a été testée avec deux publicités différentes : le message « évitez de grignoter entre les repas » a été associé à la publicité Herta (jambon) ou à la publicité Liebig (velouté de légumes), le message « évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé » a été associé à la publicité La Laitière (mousse au chocolat) ou à la publicité Hollywood (chewing-gum), le message « pratiquez une activité physique régulière » a été associé à la publicité Pringles (chips) ou à la publicité Knorr (aide culinaire), le message « mangez au moins cinq fruits et légumes par jour » a été associé à la publicité M&M’s (confiserie au chocolat) ou à la publicité Quick (burger). ).

). ).

). ). Ils ont fixé significativement plus rapidement le message « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr » que le message « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr » (4 037,88 versus 6 993,53 ms ; z = –2,34 ; p = 0,019).

). Ils ont fixé significativement plus rapidement le message « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr » que le message « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr » (4 037,88 versus 6 993,53 ms ; z = –2,34 ; p = 0,019). ).

). ). Enfin, cette étude montre qu’un participant sur quatre seulement a regardé la zone de l’adresse Internet « www.mangerbouger.fr ».

). Enfin, cette étude montre qu’un participant sur quatre seulement a regardé la zone de l’adresse Internet « www.mangerbouger.fr ». ). Les messages sanitaires présents dans les publicités du premier écran publicitaire ont donc été fixés davantage et plus longuement que les messages sanitaires insérés dans les publicités du deuxième écran.

). Les messages sanitaires présents dans les publicités du premier écran publicitaire ont donc été fixés davantage et plus longuement que les messages sanitaires insérés dans les publicités du deuxième écran. ).

). ) sont aujourd’hui bien connus des consommateurs (Castetbon et coll., 2011

) sont aujourd’hui bien connus des consommateurs (Castetbon et coll., 2011 ; CSA, 2012

; CSA, 2012 ). Il semble que ces messages soient maintenant parfois simplement détectés puis ignorés. L’effet d’ordre que nous avons mis en évidence ainsi que le non-transfert d’attention depuis l’introduction « Pour votre santé » vers la recommandation sanitaire observé dans la majorité des cas pourraient être des traductions de ce phénomène. En moyenne, l’attention portée au message sanitaire inséré dans la première publicité est plus importante que l’attention portée au message sanitaire inséré dans la troisième ou la quatrième publicité alimentaire (620 ms versus respectivement 379 ms et 392 ms). Ce comportement d’évitement pourrait s’apparenter au phénomène bien documenté de banner blindness sur Internet qui consiste, pour les internautes, à ne plus prêter attention aux bannières publicitaires sur les différents sites Internet visités. Quatre pistes de recherche pourraient être envisagées afin de pallier ce problème dans le cas des messages sanitaires. Une première solution possible serait de ne pas apposer les messages systématiquement au même endroit dans l’annonce publicitaire. Une seconde proposition pourrait être de n’apposer ces messages sanitaires que sur les publicités plébiscitant des aliments à forte teneur en sucre et/ou en graisses saturées. En effet, la présence de messages sanitaires dans des publicités pour des conserves de haricots verts, par exemple, pourrait banaliser encore un peu plus ces messages (voire entraîner une certaine confusion). Une troisième possibilité serait que le message sanitaire ne soit pas présent sur chaque annonce d’une campagne mais seulement, par exemple, sur la moitié d’entre elles, ce qui pourrait contribuer à diminuer l’effet d’habituation du consommateur. Enfin, une quatrième recommandation serait de rendre l’exposition à ces messages « forcée » en les faisant apparaître pendant un temps limité (une seconde par exemple) sur un écran ne comportant aucun autre élément visuel avant ou après des spots publicitaires pour des catégories de produits définies.

). Il semble que ces messages soient maintenant parfois simplement détectés puis ignorés. L’effet d’ordre que nous avons mis en évidence ainsi que le non-transfert d’attention depuis l’introduction « Pour votre santé » vers la recommandation sanitaire observé dans la majorité des cas pourraient être des traductions de ce phénomène. En moyenne, l’attention portée au message sanitaire inséré dans la première publicité est plus importante que l’attention portée au message sanitaire inséré dans la troisième ou la quatrième publicité alimentaire (620 ms versus respectivement 379 ms et 392 ms). Ce comportement d’évitement pourrait s’apparenter au phénomène bien documenté de banner blindness sur Internet qui consiste, pour les internautes, à ne plus prêter attention aux bannières publicitaires sur les différents sites Internet visités. Quatre pistes de recherche pourraient être envisagées afin de pallier ce problème dans le cas des messages sanitaires. Une première solution possible serait de ne pas apposer les messages systématiquement au même endroit dans l’annonce publicitaire. Une seconde proposition pourrait être de n’apposer ces messages sanitaires que sur les publicités plébiscitant des aliments à forte teneur en sucre et/ou en graisses saturées. En effet, la présence de messages sanitaires dans des publicités pour des conserves de haricots verts, par exemple, pourrait banaliser encore un peu plus ces messages (voire entraîner une certaine confusion). Une troisième possibilité serait que le message sanitaire ne soit pas présent sur chaque annonce d’une campagne mais seulement, par exemple, sur la moitié d’entre elles, ce qui pourrait contribuer à diminuer l’effet d’habituation du consommateur. Enfin, une quatrième recommandation serait de rendre l’exposition à ces messages « forcée » en les faisant apparaître pendant un temps limité (une seconde par exemple) sur un écran ne comportant aucun autre élément visuel avant ou après des spots publicitaires pour des catégories de produits définies. ) qui a conclu que ce message était considéré comme efficace compte tenu de sa facilité d’appropriation par les consommateurs et des recommandations simples de mise en pratique (exemple : le repère des 30 minutes de marche quotidienne). Ainsi, les messages sanitaires existants qui peuvent être perçus comme trop flous, contraignants ou difficiles à mettre en œuvre au quotidien (à l’instar du message « évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé ») pourraient être remplacés ou complétés par des messages procurant des solutions de mise en pratique des quatre repères maintenant bien connus. Des messages qui présentent des clés simples de mise en pratique dans la vie quotidienne comme par exemple « pour les petites faims, favorisez les fruits de saison [exemples de fruits selon la saison] » ou « privilégiez la cuisson à la vapeur ou à l’huile d’olive » pourraient ainsi être proposés.

) qui a conclu que ce message était considéré comme efficace compte tenu de sa facilité d’appropriation par les consommateurs et des recommandations simples de mise en pratique (exemple : le repère des 30 minutes de marche quotidienne). Ainsi, les messages sanitaires existants qui peuvent être perçus comme trop flous, contraignants ou difficiles à mettre en œuvre au quotidien (à l’instar du message « évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé ») pourraient être remplacés ou complétés par des messages procurant des solutions de mise en pratique des quatre repères maintenant bien connus. Des messages qui présentent des clés simples de mise en pratique dans la vie quotidienne comme par exemple « pour les petites faims, favorisez les fruits de saison [exemples de fruits selon la saison] » ou « privilégiez la cuisson à la vapeur ou à l’huile d’olive » pourraient ainsi être proposés.