Jusqu’ici, les chercheurs s’étaient concentrés sur les briques élémentaires de la parole. Personne n’avait eu l’idée de s’attaquer à la lecture, pour la très bonne raison que cette faculté est culturelle : l’obligation scolaire ne s’est répandue dans les sociétés occidentales qu’au cours des deux derniers siècles, et l’écrit n’existe pas dans bon nombre de sociétés humaines. La sélection naturelle ne pouvant pas exercer ses effets sur quelques centaines d’années chez une espèce comme la nôtre, la lecture n’est pas le produit de l’évolution. Cependant, pour lire, nous utilisons des ressources cérébrales. Il se peut qu’au cours du développement de l’enfant, la lecture se greffe sur des composants cérébraux et cognitifs déjà en place et partagés par les autres primates. Si tel est le cas, les primates non humains devraient être capables de reproduire une partie des opérations cognitives réalisées par les humains pendant la lecture.

Dans la présente étude, nous nous sommes focalisés sur le traitement orthographique au cours de la lecture de mots isolés. L’orthographe est ici définie comme l’identité des lettres et leurs positions relatives au sein d’un mot [

7]. Selon la théorie dominante, cette capacité est dérivée de la parole : apprendre l’orthographe - pour les enfants - consiste à associer les lettres écrites aux sons de la langue qu’ils pratiquent déjà oralement depuis plusieurs années. La maîtrise du langage oral est donc de facto un prérequis à l’apprentissage de la lecture. Mais ce prérequis est-il indispensable ? Nous avons entraîné six babouins à distinguer des mots anglais (par exemple, BANG) de chaînes de lettres sans signification (KANG), que nous appelons des non-mots. S’il est nécessaire de connaître les sons de la langue parlée pour apprendre l’orthographe, les babouins ne devraient pas être capables de distinguer mots et non-mots. Contre toute attente, ils y arrivent [

8].

Pour réaliser cette expérience, nous avons sélectionné dans une base de données linguistiques 500 mots anglais de quatre lettres, puis nous avons créé 7 832 non-mots possédant les mêmes lettres que les mots aux mêmes positions. Par exemple, si la lettre B apparaissait en première position dans un grand nombre de mots, elle apparaissait à la même position dans autant de non-mots. En revanche, dans les mots, certaines paires de lettres (comme B suivi de A) revenaient souvent et d’autres quasiment jamais (K suivi de A), tandis que ces combinaisons rares étaient plus fréquentes dans les non-mots. Dans cette expérience, la différence entre mots et non-mots reposait donc sur la fréquence d’occurrence des combinaisons de lettres.

Les six babouins de notre étude font partie d’un groupe social d’une trentaine d’individus installés au centre de primatologie du CNRS de Rousset-sur-Arc. Ces animaux sont entraînés à utiliser des écrans tactiles en libre accès, disposés en bordure de leur enclos [

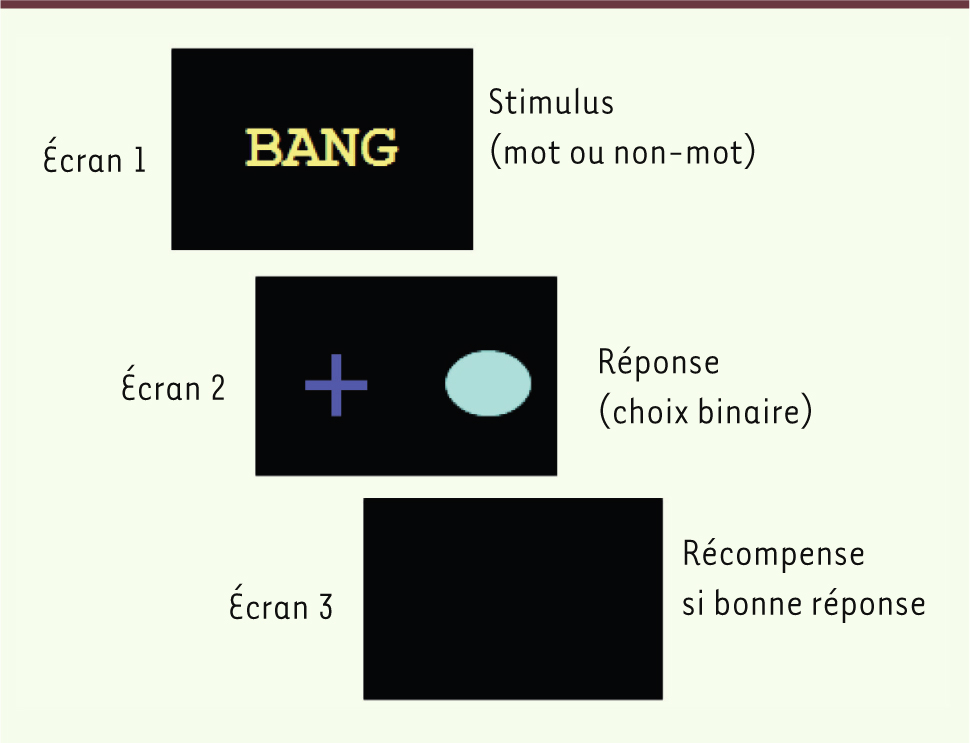

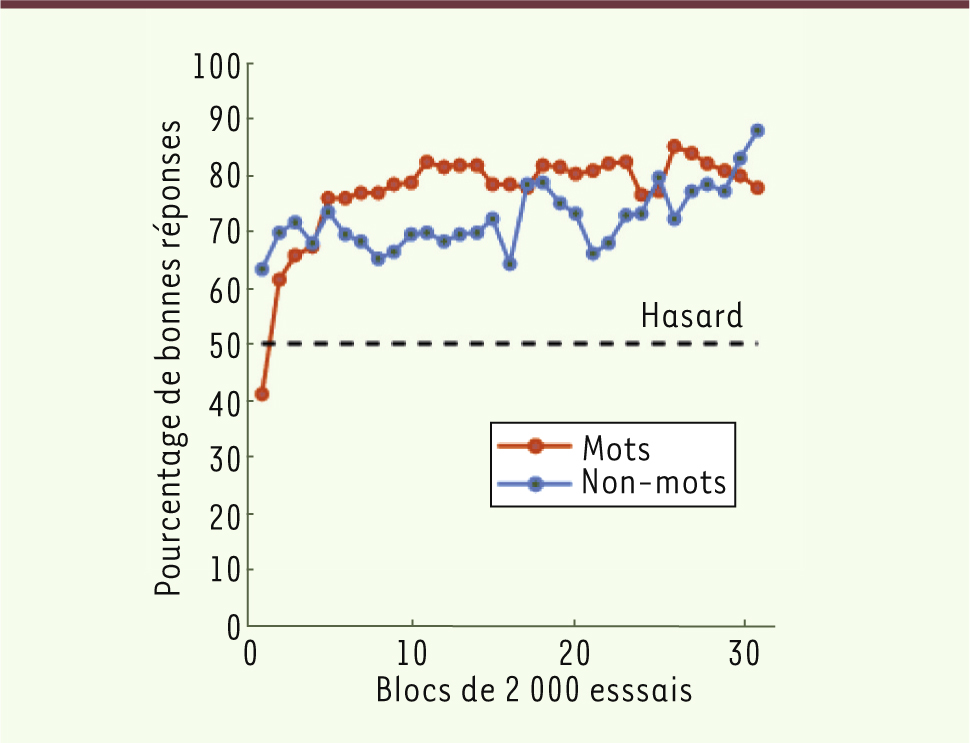

9]. Leur tâche consistait à appuyer sur un cercle à droite de l’écran quand un mot leur était présenté, et sur une croix à gauche de l’écran quand un non-mot apparaissait (Figure 1). Ils recevaient une récompense (un grain de céréale) pour chaque bonne réponse et devaient attendre trois secondes avant le prochain essai en cas d’erreur. Chaque session comportait 100 essais, au cours desquels 50 mots et 50 non-mots étaient présentés dans un ordre aléatoire. Tout au long de l’expérience, les mots ont été introduits un à un au fil des sessions. Par conséquent, au cours de la première session, le même mot a été répété 50 fois. Ainsi, pour les singes, la réponse mot correspondait aux chaînes de lettres fréquemment répétées. En quelques jours, les singes ont atteint un taux de réussite proche de 75 % (Figure 2). Dan, notre meilleur élève, a appris 308 mots en un mois et demi d’entraînement. Il n’a pas atteint cette performance en mémorisant par cœur chacun des mots, bien qu’il en soit parfaitement capable [

10]. Au fil de l’apprentissage, Dan et ses congénères se sont mis à faire directement la distinction entre les nouveaux mots - encore jamais répétés - et les non-mots, ce qui signifie qu’en quelques semaines, les babouins ont développé un sens de l’orthographe.

| Figure 1.

Succession des écrans présentés aux babouins lors d’un essai.

|

| Figure 2.

Courbes d’apprentissage des babouins dans la tâche de discrimination mots/non-mots.

|

Ce sens de l’orthographe se manifeste également dans leurs scores pour les non-mots. Les singes se trompaient de réponse plus souvent avec les non-mots orthographiquement proches des mots, c’est-à-dire qui ne différaient des mots que d’une lettre (par exemple le non-mot TANG par rapport au mot BANG), qu’avec les non-mots qui se distinguaient des mots par plusieurs lettres (TARG/BANG). Cette sensibilité à la distance orthographique se retrouve de la même façon chez les humains.

Ces résultats montrent qu’il n’est pas nécessaire de connaître les phonèmes d’une langue pour accéder au code orthographique de celle-ci. Les babouins, qui ne connaissent pas les règles d’association entre lettres et phonèmes sont pourtant capables de distinguer mots et non-mots. Nous pensons qu’ils parviennent à réaliser cette tâche grâce à un mécanisme que l’on trouve chez un grand nombre d’espèces animales (dont Homo sapiens) : l’apprentissage statistique. À force d’entraînement, les babouins sont capables d’extraire la structure interne, les régularités orthographiques qui caractérisent les mots. Statistiquement, la chaîne de lettres « BANG » est un mot parce que les différentes combinaisons de lettres qui le composent ont été vues un grand nombre de fois sur l’ensemble des mots présentés. Cet apprentissage statistique est probablement l’une des briques élémentaires essentielles à la construction du langage humain, que nous partageons avec les primates non humains.