| |

| Med Sci (Paris). 2013 November; 29(11): 1042–1050. Published online 2013 November 20. doi: 10.1051/medsci/20132911022.Améliorer les stratégies de prévention du tabagisme à l’aide des sciences cognitives et des neurosciences Alice Soriano,1,2 Dorothée Rieu,2 and Olivier Oullier1* 1Laboratoire de psychologie cognitive (UMR 7290), Fédération de recherche comportement cerveau cognition (FR 3512), Aix-Marseille université et CNRS, 3, place Victor Hugo, 13331Marseille Cedex 3, France 2Mediamento, Institut d’études cognitives des médias et de la publicité, Paris, France |

La lutte contre le tabagisme est plus que jamais une priorité de santé publique à l’échelle mondiale. En France, un rapport de la Cour des comptes, publié en décembre 2012, traitant notamment des politiques nationales de lutte contre le tabagisme, souligne « l’exceptionnelle gravité des effets sanitaires et des coûts économiques et sociaux » imputables à la consommation de tabac dans notre pays [

1]. La consommation de tabac est en effet fortement corrélée à l’apparition de nombreuses formes de cancers (poumons, voies aérodigestives supérieures, vessie, etc.), ainsi qu’à de multiples troubles cardiaques et respiratoires (accidents vasculaires cérébraux, crises cardiaques, bronchites obstructives chroniques, angines de poitrine, etc.) qui provoquent, directement ou non, la mort de dizaines de milliers de personnes en France chaque année1,. Ceci fait du tabagisme la première cause de mortalité « évitable » dans notre pays. Dans son rapport, la Cour des comptes [1] met en exergue les faiblesses de la politique française en matière de lutte contre le tabagisme, dénonçant notamment le manque de moyens alloués aux dispositifs de prévention : le budget pour la communication anti-tabac est ainsi près de 10 fois inférieur à celui de la sécurité routière. Au-delà de l’aspect financier, la récente augmentation de la prévalence du tabagisme en France (2 % entre 2005 et 2010 [

2]) pose la question de l’efficacité des mesures de prévention mises en œuvre, comme l’indique également le rapport de la Cour des comptes. Suite aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte anti-tabac [

3], la France a franchi une nouvelle étape dans la prévention du tabagisme en ajoutant, en 2011, la présence obligatoire d’avertissements graphiques à ceux de nature textuelle déjà présents depuis 2003 sur tous les paquets de cigarettes vendus légalement dans notre pays (Figure 1).

| Figure 1.

Exemples d’avertissements sanitaires combinés. Ces avertissements, communément qualifiés d’« images choc », sont apposés sur tous les paquets de cigarettes vendus légalement en France depuis 2011. |

L’étude des textes officiels nationaux et européens, ainsi que la littérature scientifique et médicale internationale portant sur ces avertissements sanitaires dits combinés (textuels et graphiques), ne permet toutefois pas d’identifier clairement un consensus sur les objectifs concrets poursuivis par l’adoption de cette mesure. Ces avertissements sanitaires participent-ils à une prévention dite primaire, qui ciblerait alors les non-fumeurs, secondaire, visant à réduire la consommation des fumeurs, ou bien encore tertiaire, qui aurait alors pour objectif d’entraîner l’arrêt du tabagisme2 ? |

Les limites des méthodes déclaratives utilisées pour évaluer la prévention du tabagisme L’apposition d’avertissements sanitaires combinés sur les paquets de cigarettes est mise en œuvre depuis de nombreuses années au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie par exemple. Elle permettrait, selon plusieurs études, de sensibiliser les individus aux dangers du tabagisme et de modifier certaines de leurs intentions vis-à-vis du tabac [

4]. Néanmoins, les avis restent partagés quant à l’impact réel de ces images dites « choc », au-delà des bonnes intentions affichées. Mais on ne peut éluder la question des biais des méthodes employées jusqu’à présent pour en évaluer l’efficacité [

5,

6]. Dans les études réalisées en marketing social, en psychologie et en communication, les chercheurs ont, très majoritairement, eu recours à des méthodes déclaratives. Appartiennent à cette catégorie de méthodes, les entretiens, groupes de discussion et questionnaires, qui ont pour but de mesurer les modifications d’intention d’arrêt, de dégoût ou encore de peur, suscitées par les avertissements combinés [

7–

9]. Ces études sont indispensables pour obtenir une estimation de l’opinion des individus, ainsi que de leurs intentions déclarées. Elles nous suggèrent, par exemple, que les avertissements sanitaires combinés sont jugés plus efficaces que les avertissements textuels, ou bien que certains messages faisant appel à la peur sont estimés plus efficaces que d’autres [7–

10]. Cependant, les questionnaires d’auto-évaluation et les entretiens ne donnent qu’une information partielle de l’effet des messages de prévention sur les individus. En effet, de nombreux travaux en psychologie ont mis en évidence des biais cognitifs qui façonnent nos réponses (désirabilité sociale, excès de confiance, sur- ou sous-estimations des comportements). Par ailleurs, il semble que nous n’ayons que très rarement accès aux véritables motivations de nos propres comportements et décisions. Des travaux de psychologie et d’économie comportementale ont ainsi montré qu’un ensemble de règles automatiques ou heuristiques est utilisé de manière non consciente dans nos jugements les plus courants [

11]. De plus, certains processus cognitifs comme l’attention, la mémorisation ou encore la motivation sont modulés par des mécanismes automatiques eux aussi inconscients [

12]. Enfin, les réponses que nous donnons à des questionnaires sont très souvent le fruit d’une rationalisation a posteriori de nos comportements, décisions et préférences [

13,

14]. Si un individu n’est pas toujours conscient des éléments qui motivent son jugement ou sa prise de décision, comment pourrait-il prédire l’efficacité d’un message persuasif sur son comportement futur ? Malgré ces limites (re)connues et admises, la plupart des stratégies de prévention en santé publique sont élaborées sur les bases des résultats de ces études. C’est le cas notamment du choix du premier ensemble d’avertissements graphiques mis à disposition des états membres par la Commission européenne en 2006. Plus que leur caractère incomplet, le fait que les informations recueillies par des méthodes de verbalisation puissent être erronées pose problème. De récents travaux en neurosciences illustrent, dans certains cas, une incohérence entre ce que les gens déclarent et ce que l’estimation de leur activité cérébrale permet d’inférer [

15]. Dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, les échelles psychométriques permettent classiquement d’évaluer l’impact de messages sanitaires, c’est-à-dire les individus qui se déclarent les plus touchés et culpabilisés par ces messages et ceux qui se déclarent le plus enclins à (essayer d’) arrêter. L’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) a permis de montrer que des fumeurs ayant les scores les plus élevés ont une augmentation significative de l’activité dans certaines parties du cerveau participant aux mécanismes d’addiction au tabac et à l’envie de fumer (noyau accumbens) à la lecture des messages de type « Fumer tue » [

16]. En d’autres termes, ce que suggère cette étude, réalisée en Grande-Bretagne et financée par un consortium d’associations de lutte contre le tabagisme, est que, loin de dissuader les fumeurs ayant participé à cette expérience, les messages de prévention, s’ils ne sont pas bien élaborés et testés avant leur diffusion, pourraient leur donner envie de fumer ! Ces résultats indiquent que s’en tenir aux seules techniques déclaratives pour valider une mesure de lutte contre le tabagisme peut donc entraîner des erreurs stratégiques manifestes en politique de prévention en santé publique. Afin d’essayer d’éviter ce genre d’erreurs, deux rapports récemment publiés en France, respectivement par le Centre d’analyse stratégique3 en 2010 [

17] et l’Institut national de lutte contre le cancer (INCa) en 2012 [

18], recommandent de considérer de manière plus systématique le recours à l’eye-tracking (qui permet l’observation des mouvements, trajectoires et temps de fixation oculaires) et à l’imagerie cérébrale fonctionnelle (qui permet une estimation de la localisation et de l’activité du cerveau), dans la lutte contre le tabagisme. L’introduction des neurosciences en prévention en santé publique se justifie également par de récents travaux. Ils montrent que l’observation de l’activité cérébrale pourrait, dans certains cas, prédire l’efficacité d’un message de prévention sur le comportement des individus avec une plus grande précision que les données obtenues lors de questionnaires d’auto-évaluation [

19–

21]. Bien évidemment, les méthodes utilisées en neurosciences, et en particulier l’IRMf, présentent elles-mêmes des limites et, de fait, ne constituent aucunement une solution permettant d’obtenir la campagne de prévention en santé publique parfaite (comme nous l’avons détaillé à de multiples reprises dans de précédentes publications scientifiques et institutionnelles [17,

22,

23]). Aux variabilités inter- et intra-individuelles de l’activité cérébrale, on peut ajouter celles inhérentes aux instruments de mesures et aux méthodes permettant son estimation. Il est toujours bon de rappeler qu’il n’existe pas de lien direct, linéaire et univoque entre l’activité de quelques millimètres cubes d’activité cérébrale et un comportement [

24]. Se pose dès lors le problème de « l’inférence inverse » qui consiste à déduire, à tort, l’implication d’un processus cognitif spécifique à partir de l’activité cérébrale observée en IRMf [

25]. Une activité cérébrale, fut-elle corrélée fortement à la tâche réalisée, peut en effet être liée à de nombreux processus cognitifs et sa présence, lors de l’exposition à un stimulus, ne peut, à elle seule, prouver l’implication d’un mécanisme cognitif sous-jacent unique. Par ailleurs, comme toutes les méthodologies de recherche, une mauvaise utilisation des outils statistiques ou encore la dimension non écologique d’une expérience peuvent fausser les résultats obtenus en IRMf [

26]. Enfin, il est important de noter qu’en dépit des limites des méthodes déclaratives énoncées précédemment, l’interprétation de résultats d’imagerie repose parfois sur l’analyse de corrélations entre l’activité cérébrale observée et des réponses déclaratives conscientes des individus testés (par exemple [

44]). Il n’en reste pas moins que l’imagerie cérébrale fonctionnelle peut permettre la mise en évidence d’effets non observables dans les seules études basées sur le déclaratif. En cela, l’eye-tracking et la neuro-imagerie fonctionnelle apparaissent comme des méthodologies complémentaires des méthodes classiquement utilisées en prévention du tabagisme. Utilisées indépendamment ou de manière conjointe, elles permettent a minima d’enrichir la compréhension du comportement des individus face aux messages de prévention, voire d’éviter des erreurs dues aux biais et limites des méthodes déclaratives. L’eye-tracking combiné à des méthodes implicites, notamment, permet d’observer si les usagers prêtent attention aux avertissements sanitaires combinés apposés sur les paquets de cigarettes, et dans certains cas si le message préventif est lu et mémorisé. |

Avertissements sanitaires combinés : altérer l’attractivité du paquet de cigarettes Si l’effet des avertissements sanitaires combinés sur le comportement des individus n’est pas clairement identifié à ce jour, la vigueur avec laquelle les cigarettiers et détaillants de tabac combattent la mesure est une forte indication qu’elle a un impact. En effet, l’apposition de ces avertissements modifie l’aspect visuel du paquet de cigarettes. Elle altère de fait l’apparence et l’efficacité d’un des derniers vecteurs de communication des cigarettiers dans des pays comme la France où toute forme de promotion pour le tabac est, en théorie, prohibée depuis les lois Veil (1976) et Evin (1991). Le paquet a en effet toujours constitué un support marketing à l’impact inégalé sur les consommateurs pour l’industrie du tabac qui consacre très logiquement des budgets conséquents à son design [

27]. L’apposition d’avertissements sanitaires combinés diminuerait ainsi l’attractivité du paquet de cigarettes. L’instauration d’un paquet générique dont la couleur et la typographie sont uniformes et dont tout logo ou signe de reconnaissance de la marque est banni est donc une nécessité. Cette mesure, qui n’est malheureusement adoptée qu’en Australie pour l’instant, a été préconisée par l’OMS dans sa convention cadre pour la lutte anti-tabac de 2005. Par ailleurs, les avertissements sanitaires combinés bénéficient d’une formidable exposition via le paquet de cigarettes. Il est donc crucial d’utiliser au mieux ce vecteur de communication en concevant des avertissements sanitaires innovants, ayant un fort impact, et ciblés comme peuvent l’être les stratégies marketing de l’industrie du tabac. Il ne faut désormais plus hésiter à employer l’eye-tracking et l’imagerie cérébrale fonctionnelle qui permettent d’étudier plus précisément l’attention qui leur est portée, la mémorisation du contenu qu’ils véhiculent, voire la capacité d’altération de l’attractivité du paquet de cigarettes en fournissant des informations impossibles à obtenir par les méthodes déclaratives. La prise en compte des dernières avancées en neurosciences est d’autant plus légitime que les individus fumeurs sont atteints d’une addiction biologique qui modifie leur fonctionnement cérébral et leur comportement [

28]. Une telle modification influence notamment leurs réactions lors de l’exposition à un message de prévention anti-tabac. |

Perception et attention : l’inégalité des individus face aux messages de prévention La conception d’un message de prévention qui s’adresse aux fumeurs doit prendre en compte les particularités comportementales de cette population atteinte d’une addiction qui peuvent la faire réagir de manière inattendue. Ainsi, de nombreux travaux de psychologie ont montré que l’utilisation de la peur dans les messages anti-tabac pouvait être contre-productive chez les individus ciblés car elle induit un phénomène de « réactance ». Une réaction de déni ou d’évitement du message préventif pourrait en résulter, voire une augmentation de la consommation de tabac [

29]. Cet effet s’expliquerait par le mécanisme de dissonance cognitive [

30] : les informations (ne pas fumer) qui sont en contradiction avec un comportement que la personne a adopté par choix (fumer) vont déclencher une tendance au rejet des informations pour maintenir une bonne cohérence des idées. Concernant l’étude des mécanismes cognitifs attentionnels, cette réaction de déni ou d’évitement peut se manifester par un désengagement de l’attention des images de prévention menaçantes. Grâce à la mesure de potentiels évoqués corticaux (mesure de l’activité électrique du cerveau par électro-encéphalographie ou EEG), une étude a montré que lorsqu’un fumeur est exposé à des images liées au tabac très menaçantes (poumons noircis, squelette fumant une cigarette), il désengagerait plus rapidement son attention de l’image que dans le cas d’images peu menaçantes (ce que traduit une diminution de l’amplitude de l’onde cérébrale P300) [

31]. L’utilisation de l’EEG a également permis de montrer que les fumeurs engageaient moins de ressources attentionnelles dans le cas d’un message télévisé anti-tabac à forte valence émotionnelle que dans celui d’un message à faible valence émotionnelle [

32]. Une autre étude, utilisant cette fois-ci l’IRMf, a montré que la visualisation par des fumeurs d’un message préventif vidéo anti-tabac à « haute valeur de sensation » (ayant un montage très rythmé, un contenu choc, une mise en récit dramatique) entraînait, au niveau cérébral, une augmentation significative d’activité dans une partie du lobe occipital où se trouvent les structures cérébrales impliquées dans le traitement visuel de l’information [

33]. En comparaison, les spots vidéos à « faible valeur de sensation » (dont le montage est linéaire, le contenu pédagogique, sans dramaturgie) activaient fortement les cortex préfrontal, temporal et postéropariétal, formant un réseau associé à la fois aux mécanismes d’attention dirigée vers un but (dit endogène), mais aussi à la mémoire épisodique [

34]. Les différents patrons d’activité cérébrale observés lors de l’exposition à ces deux types de messages de prévention suggèrent un traitement moins superficiel et une meilleure mémorisation du spot vidéo à « faible valeur de sensation » que du spot à « haute valeur de sensation ». C’est ce que confirment les performances des participants lors des tests comportementaux de rétention également réalisés dans cette expérience. Les spots vidéo à « faible valeur de sensation » sont mieux mémorisés que les spots vidéo à « haute valeur de sensation » [33]. Ces études apportent des informations inédites sur le traitement attentionnel et mnésique de messages de prévention au caractère « choc », tels que ceux apposés sur les paquets de cigarettes, dans le cerveau des fumeurs. Le recours aux techniques de neurosciences apporte, de fait, un éclairage nouveau sur les mécanismes cérébraux mis en jeu face à des messages préventifs (choisis par les autorités sanitaires nationales et supranationales au mieux sur la base de méthodes déclaratives). Par ailleurs, la population des fumeurs peut être subdivisée en plusieurs groupes dont les comportements pourraient différer face aux messages de prévention. Le niveau d’addiction du fumeur, par exemple, modifierait son attention vis-à-vis des messages de prévention comme le suggèrent des études sur l’attention portée aux avertissements sanitaires combinés apposés sur les paquets neutres (sans logo, ni graphisme) par la méthode d’eye-tracking. Ces études montrent que le comportement attentionnel d’un fumeur qui consomme quotidiennement n’est pas le même que celui d’un fumeur occasionnel (Figure 2) [

35,

36]. Les suppressions du logo et du graphisme augmentent le nombre de saccades oculaires (mouvement rapide de l’œil) en direction de l’avertissement chez le fumeur occasionnel. Cet effet n’est en revanche pas observé chez le fumeur régulier. Dans le cas de paquets neutres, plus l’addiction est forte, moins le fumeur semble réceptif à l’avertissement sanitaire apposé sur le paquet. Les mêmes résultats ont été observés lors d’une réplication de cette étude chez les adolescents, généralement plus sensibles aux stratégies marketing [36]. Le nombre de cigarettes consommées au quotidien, considéré comme un indice de l’addiction, peut donc influencer les mécanismes attentionnels des fumeurs face au paquet, et ce, indépendamment de leur âge.

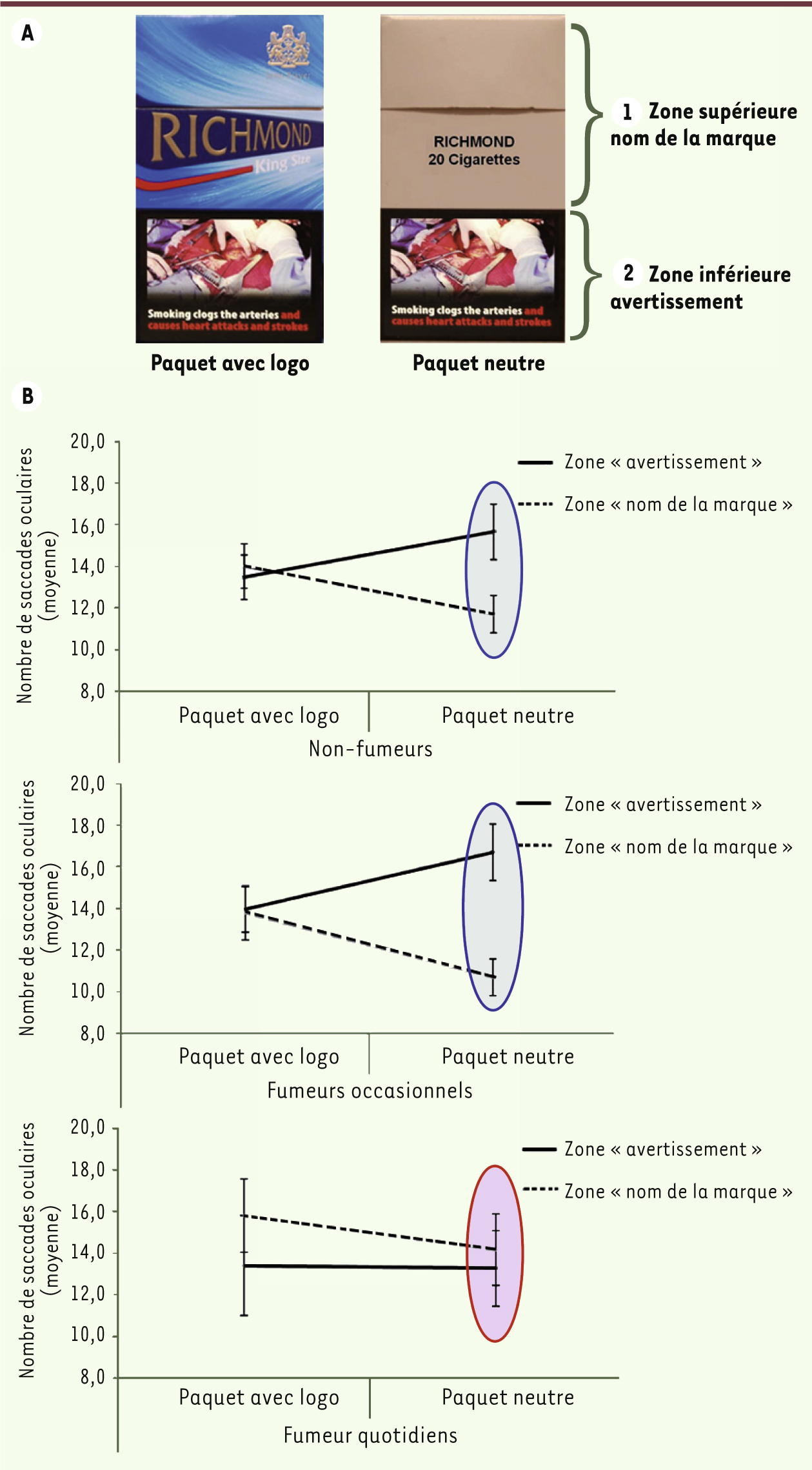

| Figure 2.

Différence de comportement attentionnel mesurée à l’aide de l’eye-tracking chez différents types de fumeurs lors de l’exposition à des paquets de cigarettes « avec identité visuelle de la marque » versus « neutres ». A. Stimulus présentés aux participants : paquet avec logo et identité visuelle de la marque du cigarettier (gauche) versus paquet « neutre », sans logo ni identité visuelle de marque (droite). Chaque paquet est divisé en deux zones d’intérêt : (1) la zone supérieure contenant le nom de la marque, et (2) la zone inférieure contenant l’avertissement. B. Nombre de saccades oculaires dirigées vers la zone supérieure du paquet « nom de la marque » et vers la zone inférieure « avertissement » chez des non-fumeurs, des fumeurs occasionnels et des fumeurs quotidiens dans le cas de paquet avec « logo et identité visuelle de la marque » versus paquet « neutre ». L’absence de logo et d’ident ité visuelle de la marque (neutre) augmente le nombre de saccades oculaires (indicateur de l’attention visuelle) vers la zone inférieure contenant l’avertissement sanitaire chez les non-fumeurs et les fumeurs occasionnels. À l’inverse, cet effet n’est pas observé chez les fumeurs quotidiens. Les résultats sont adaptés de [ 35]. |

|

Particularités des mécanismes cérébraux de prise de décision et d’addiction chez le fumeur Les mécanismes de prise de décision au sein de la population des fumeurs pourraient, à l’instar des processus attentionnels précédemment évoqués, être affectés par le niveau d’addiction. L’addiction est en effet considérée comme une pathologie du choix dans laquelle les mécanismes motivationnels sont affectés. L’individu continue de consommer une substance en dépit des conséquences négatives qu’elle engendre. Chez les fumeurs, la nicotine contenue dans le tabac agit au niveau cérébral sur le système de récompense (système mésolimbique impliqué dans la sensation de plaisir) en stimulant la libération de la dopamine (un neurotransmetteur), par l’aire tegmentale ventrale (ATV). La libération de dopamine est un signal de motivation qui est lié à l’obtention d’une récompense. Ce signal permet de guider un individu dans ses choix en codant la « saillance » ou l’importance des informations. Dans les travaux de recherche portant sur l’addiction, l’une des hypothèses avancées est que les augmentations transitoires de libération de dopamine dans le cerveau induites par l’action de la nicotine sur l’aire tegmentale ventrale (ATV) pourraient générer des erreurs dans le système d’évaluation de la valeur de récompense d’un stimulus. Ces erreurs entraîneraient une exagération de la valeur hédonique perçue du tabac et renforceraient, par là même, sa recherche et sa consommation. Les modifications de libération dopaminergique chez le fumeur induites par la nicotine pourraient ainsi perturber les mécanismes de prise de décision en codant de façon inappropriée l’effet récompensant d’un stimulus [

37,

38]. Par ailleurs, des études ayant recours à l’IRMf montrent que les fumeurs pourraient présenter un comportement plus impulsif dans la prise de décision que les non-fumeurs. Ainsi, des travaux sur l’escompte hyperbolique (diminution de l’estimation de la valeur d’une récompense chez un individu lorsque le délai d’obtention de ladite récompense augmente), ont ainsi été réalisés chez des fumeurs et des non-fumeurs [

39]. Ces travaux ont montré que la tendance à préférer une récompense à court terme par rapport à une récompense à long terme est plus marquée chez les fumeurs. Cela reflèterait un comportement chez les fumeurs plus impulsif et l’absence de prise en compte des bénéfices à long terme de ne pas fumer, par rapport au plaisir à court terme de consommer une cigarette [39]. Intégrer ces différences individuelles de prise de décision chez les (différents types de) fumeurs dans la conception des avertissements sanitaires combinés est primordial. |

Avertissements sanitaires combinés, prise de décision et self-control Un individu informé des dangers de la cigarette et résolu à arrêter peut difficilement s’empêcher de recommencer à fumer du fait de son addiction. Il doit faire preuve de self-control et déployer des efforts conséquents (qui peuvent lui paraître insurmontables) pour vaincre son envie de fumer lors de l’exposition à des stimulus liés ou évoquant le tabac. En effet, l’activité cérébrale lors de la consommation de tabac, notamment au sein du circuit de récompense, entraînerait chez les fumeurs un conditionnement face, non seulement aux produits contenant du tabac, mais également aux stimulations associées. Ainsi le paquet de cigarettes, la terrasse d’un café ou un verre d’alcool sont autant de stimulus qui vont attirer l’attention d’un fumeur, entraîner une augmentation significative de l’activité de son système de récompense et provoquer l’envie de fumer [

40]. Ce phénomène décrit sous le terme de incentive sensitization theory, jouerait un rôle prépondérant dans le comportement addictif [

41]. Dans une perspective similaire, le recours à l’IRMf a permis de montrer que la vision d’images du début de consommation de tabac (allumer une cigarette) avait tendance à entraîner une augmentation significative d’activité cérébrale dans une partie du réseau cérébral participant à l’addiction chez les fumeurs par comparaison de la vision d’images non liées au tabac. À l’inverse, chez ces mêmes fumeurs, la vision d’images évoquant la fin de cette consommation (écraser un mégot) est accompagnée d’une désactivation de ces mêmes régions cérébrales (Figure 3) [

42]. Ces résultats encouragent à l’abandon d’images montrant des personnes en train de fumer dans les brochures de prévention ou dans les avertissements graphiques.

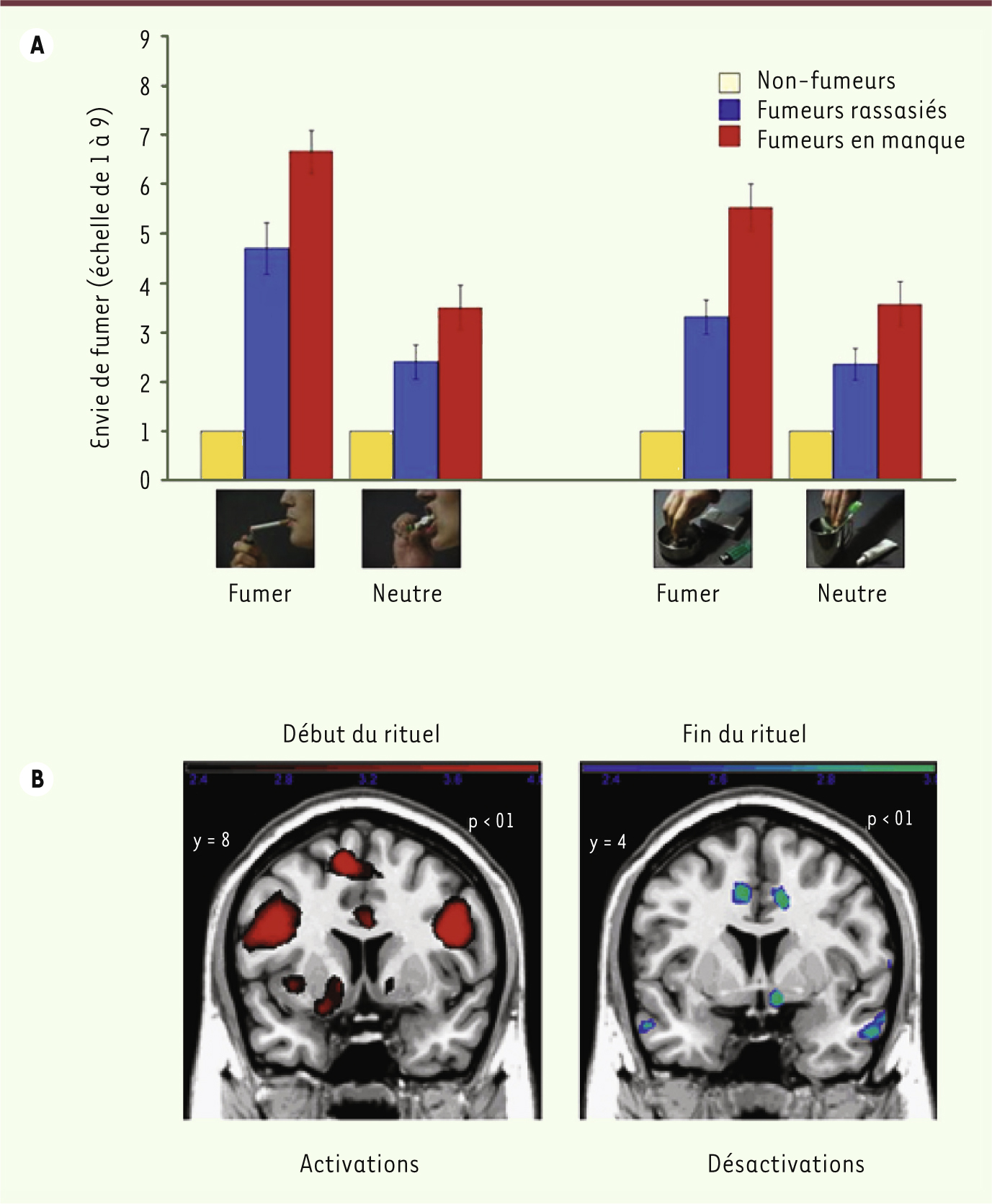

| Figure 3.

Effets de l’exposition d’images du rituel de consommation de cigarettes sur l’envie de fumer rapportée et l’activité cérébrale. A. Réponses comportementales à l’exposition d’images de début et de fin de rituel : comparaison d’actions de fumer (exemple : allumer versus écraser sa cigarette) et d’actions neutres non liées au tabagisme (exemple : se brosser les dents versus ranger sa brosse à dents). Chez les fumeurs, l’exposition à des images liées au début de la consommation de tabac (gauche) provoque une envie de fumer significativement plus importante que l’exposition à des images liées à la fin de la consommation de tabac (droite). B..Activité cérébrale estimée par l’IRMf chez les fumeurs alors qu’ils sont exposés aux images de début (gauche) et de fin de rituel (droite). La vue d’un individu allumant une cigarette provoque une activation du cortex cingulaire antérieur, du cortex préfrontal dorso-latéral et du striatum ventral, structures cérébrales impliquées dans l’addiction. Au contraire, la vue d’un individu écrasant un mégot de cigarette entraîne une désactivation de ces mêmes structures.Les résultats sont adaptés de [ 42]. |

Les avertissements sanitaires combinés pourraient ainsi avoir un effet sur le fonctionnement cérébral d’un individu exposé au paquet de cigarettes qui doit contrôler son envie de fumer en facilitant les mécanismes de self-control. Ainsi, une étude montre que se remémorer les avertissements sanitaires combinés, et notamment ceux évoquant les conséquences négatives à long terme de la consommation de tabac, pourrait diminuer l’envie de fumer [

43]. C’est également ce que suggèrent les résultats de travaux ayant recours à l’IRMf, dans lesquels les fumeurs ont été exposés à des stimulus liés au tabac et devaient contrôler leur envie de fumer en pensant aux conséquences à court terme ou à long terme de leur tabagisme [44]. Les participants ont rapporté une envie de fumer plus faible dans la situation où ils devaient penser aux conséquences à long terme du tabac (Figure 4A). Mais surtout, cette étude montre que réfléchir aux conséquences à long terme de la consommation de tabac, comparativement à celles à court terme, entraînerait une augmentation significative d’activité dans les cortex préfrontal dorsomédial, dorsolatéral et ventrolatéral (Figure 4B). Une telle activité cérébrale, d’après les auteurs, diminuerait significativement l’activation des parties du circuit de la récompense impliquées dans l’envie et le plaisir de fumer (striatum ventral) (Figure 4B) [44].

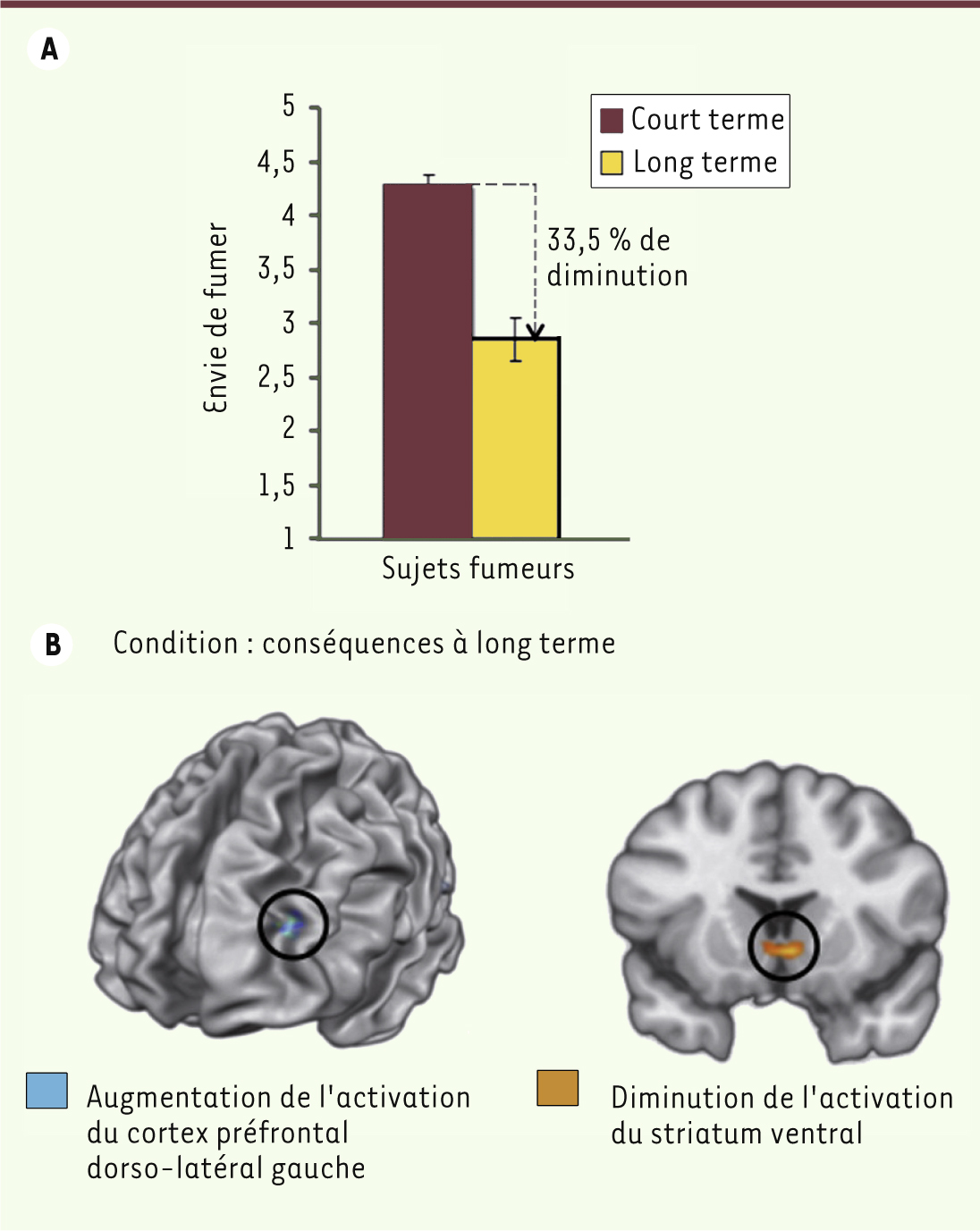

| Figure 4.

Envie de fumer déclarée et activité cérébrale lorsque les sujets fumeurs pensent aux conséquences de la consommation de tabac. A. Envie de fumer rapportée par les fumeurs lorsqu’ils pensent aux effets à long terme de la consommation de tabac en comparaison des effets à court terme. B..Activité cérébrale observée à l’aide de l’IRMf chez des sujets fumeurs lorsqu’ils pensent aux effets à long terme de la consommation de tabac. La diminution de l’envie de fumer rapportée par les fumeurs dans la condition « conséquences à long terme » est associée à une augmentation de l’activité dans le cortex préfrontal dorso-latéral, une structure intervenant dans le contrôle cognitif, et à une diminution de l’activité du striatum ventral qui est une structure du système de récompense intervenant dans l’envie de fumer. Les résultats sont adaptés de [ 44]. |

Au vu de ces résultats, il est possible d’imaginer que le contrôle de l’envie de fumer soit facilité par l’attention portée aux avertissements sanitaires combinés. Ceux-ci pourraient rappeler à l’individu abstinent les conséquences à long terme du tabac lorsqu’il est exposé au paquet de cigarettes. L’effet du message de prévention pourrait également dépendre de la personnalité des fumeurs et du traitement cérébral qu’ils font des avertissements sanitaires. Ainsi, une étude utilisant l’IRMf a permis de prédire (sur une durée donnée) la rechute de fumeurs ayant arrêté en fonction de l’activité cérébrale observée lors de l’exposition à des messages anti-tabac personnalisés [

45]. D’autres méthodes de neurosciences permettent de mettre à l’épreuve des conclusions issues d’études ayant eu recours à la neuro-imagerie fonctionnelle sur le rôle de certaines structures cérébrales dans les comportements liés à la consommation de tabac. Ainsi, l’utilisation de la stimulation magnétique transcrânienne répétée (rTMS)4 sur le cortex préfrontal dorsolatéral, dont l’activité a été associée au contrôle des actions, a permis d’aider des individus à réguler leur envie de fumer [

46–

48]. Les participants à l’expérience, dans laquelle la rTMS avait été utilisée (par rapport à ceux d’un groupe contrôle), ont montré une diminution immédiate de l’envie de fumer [

51] et de la consommation de cigarettes [

50]. Ce résultat met en évidence l’effet positif à court terme de la stimulation, y compris à plus long terme. Suite à un traitement rTMS pendant 10 jours, des fumeurs présentaient toujours six mois plus tard une diminution de l’envie et de la consommation [

49]. Il ne serait pas réaliste de préconiser le recours à la rTMS à grande échelle pour aider à l’arrêt de la consommation de tabac. Néanmoins, le fait qu’elle permette de confirmer (ou non) des résultats issus de la neuro-imagerie fonctionnelle est une valeur ajoutée indéniable. |

La prise de décision chez les fumeurs ne répond pas à une logique (sanitaire ou économique) rationnelle. Il est donc indispensable de comprendre quels sont les facteurs qui peuvent l’influencer, et tout aussi primordial de proposer et de tester des stratégies de persuasion alternatives [18, 19]. L’ensemble des résultats présentés dans cette revue non exhaustive encourage à ne plus éluder les apports de la psychologie, des sciences cognitives et des neurosciences dans l’élaboration des tests avant la mise en œuvre et l’évaluation de l’impact des stratégies d’information et de communication contre le tabagisme, telles que l’apposition d’avertissements sanitaires combinés, ainsi que pour les méthodes d’aide à l’arrêt. Les méthodes déclaratives majoritairement utilisées jusqu’à présent pour élaborer et tester ces stratégies reposent sur la verbalisation des intentions et des ressentis des personnes interrogées. Leur principal avantage est qu’elles constituent le seul outil à ce jour permettant d’obtenir des données sur plusieurs milliers d’individus. Toutefois, elles ne fournissent qu’une explication partielle du comportement des individus. C’est pourquoi, de plus en plus d’études expérimentales ayant recours à des techniques comme l’eye-tracking ou l’imagerie cérébrale fonctionnelle sont réalisées dans le cadre de la prévention de l’alcoolisme ou de l’obésité [23,

52]. La prévention du tabagisme, en retard dans ce domaine, doit les systématiser. L’apport de ces nouvelles techniques pour mieux comprendre le comportement des fumeurs - et des non-fumeurs - face aux campagnes de prévention du tabagisme et à la tentation de (recommencer à) consommer du tabac nous apparaît désormais primordial. Si l’eye-tracking et la neuro-imagerie ne fournissent pas toutes les réponses relatives aux comportements tabagiques, leur éclairage pour les politiques de prévention publique [

53] est indéniable, qu’il s’agisse d’éviter des erreurs stratégiques manifestes [

54], voire d’améliorer l’efficacité des stratégies de lutte contre le tabagisme [17, 18]. La Commission Européenne s’est ouverte à l’apport des sciences cognitives dans le domaine de la prévention en santé publique [

56,

57]. Les pouvoirs publics français ne peuvent plus se permettre de les ignorer au niveau économique comme humain. |

Dorothée Rieu est fondatrice et gérante de la société Mediamento.

Alice Soriano est salariée-doctorante sous contrat doctoral CIFRE au sein de la société Mediamento, avec le soutien financier de l’ANRt. Son directeur de thèse est Olivier Oullier ; son tuteur scientifique en entreprise est Dorothée Rieu.

Olivier Oullier ne perçoit aucun salaire régulier ou ponctuel de la société Mediamento avec laquelle il n’a d’autre projet que la réalisation du projet scientifique détaillé dans la section « remerciements ».

|

Les travaux des auteurs bénéficient d’un financement de la Ligue nationale contre le cancer (LNCC) pour le projet de recherche SHFZT12055 (O. Oullier), portant sur l’étude des effets cognitifs des avertissements sanitaires combinés cigarettes et des paquets de cigarettes génériques à l’aide de l’eye-tracking et de l’IRM fonctionnelle et du soutien financier de l’ANRt (contrat doctoral CIFRE d’A.S. ; Mediamento/université Aix-Marseille). Les auteurs remercient Olivia Petit pour son feedback et son aide au cours de la rédaction du manuscrit, ainsi que les deux experts anonymes pour leurs commentaires.

|

Footnotes |

1.

Cour des Comptes . Rapport d’évaluation. Les politiques de lutte contre le tabagisme . Paris: : Cour des Comptes; , 2012 : :332. p. 2.

Beck

F

,

Guignard

R

,

Richard

J

, et al.

Premiers résultats du baromètre santé 2010. Évolutions récentes du tabagisme en France . Saint Denis: : Inpes; , 2010 : :14. p.

3.

Organisation Mondiale de la Santé . Convention-cadre pour la lutte antitabac . Genève: : OMS; , 2003 : :38. p.

4.

Hammond

D

. Health warning messages on tobacco products: a review . Tob Control.

2011; ; 20 : :327.–337. 5.

Ruiter

R

,

Kok

G

. Saying is not (always) doing: cigarette warning labels are useless . Eur J Pub Health.

2005; ; 15 : :329.. 6.

Steinhart

Y

,

Carmon

Z

,

Trope

Y

. Warnings of adverse side effects can backfire over time . Psychol Sci.

2013; ; 24 : :1842.–1847. 7.

Gallopel-Morvan

K

,

Gabriel

P

,

Gall-Ely

M

, et al.

The use of visual warnings in social marketing: the case of tobacco . J Bus Res.

2011; ; 64 : :7.–11. 8.

TNS Opinion and social . Eurobarometer 385-Attitudes of Europeans towards tobacco . Bruxelles: : Commission européenne; , 2012 : :102. p. 9.

Sambrook research International . A review of the science base to support the development of health warnings for tobacco packages . Newport: : Sambrook Research International; , 2009 : :46. p.

10.

TNS Qual+ . Avertissements relatifs à la santé sur les emballages de produits du tabac . Bruxelles: : Commission européenne; , 2012 : :110. p. 11.

Tversky

A

,

Kabneman

D

. Judgment under uncertainty: heuristics and biases . Science.

1974; ; 185 : :1124.–1131. 12.

Bargh

JA

,

Schwader

KL

,

Hailey

SE

, et al.

Automaticity in social-cognitive processes . Trends Cogn Sci.

2012; ; 16 : :593.–605. 13.

Nisbett

RE

,

Wilson

TD

,

Kruger

M

, et al.

Telling more than we can know: verbal reports on mental processes . Psychol Rev.

1977; ; 84 : :231.–259. 14.

Johansson

P

,

Hall

L

,

Sikström

S

, et al.

How something can be said about telling more than we can know: on choice blindness and introspection . Conscious Cogn.

2006; ; 15 : :673.–692. 15.

Falk

EB

,

Berkman

ET

,

Mann

T

, et al.

Predicting persuasion-induced behavior change from the brain . J Neurosci.

2010; ; 30 : :8421.–8424. 16.

Calvert

G

,

Gallopel-morvan

K

,

Sauneron

S

. Dans le cerveau du fumeur : neurosciences et prévention du tabagisme. In : Oullier O, Sauneron S, eds . Nouvelles approches de la prévention en santé publique : l’apport des sciences comportementales, cognitives et des neurosciences . Paris: : La Documentation Française; , 2010 : :86.–107. 18.

Institut National du Cancer . Les changements de comportements à risque de cancer et leurs déterminants individuels et collectifs . Boulogne-Billancourt: : Inca; , 2012 : :68. p. 19.

Falk

E

,

Berkman

ET

,

Lieberman

MD

. From neural responses to population behavior: neural focus group predicts population level media effects . Psychol Sci.

2012; ; 3 : :439.–445. 20.

Berkman

ET

,

Falk, EB

. Beyond brain mapping: using the brain to predict real-world outcomes . Curr Dir Psychol Sci.

2013; ; 22 : :45.–50. 21.

Lust

SA

,

Bartholow, BD

. Self-reported and P3 event-related potential evaluations of condoms: does what we say match how we feel?

Psychophysiology.

2009; ; 46 : :420.–424. 22.

Basso

F

,

Oullier

O

. Différences individuelles, variabilités et limites actuelles du recours à l’imagerie cérébrale fonctionnelle par les tribunaux. In: Oullier O, ed . Le cerveau et la loi : analyse de l’émergence du neurodroit . Paris: : Centre d’analyse stratégique; , 2012 : :119.–136. 23.

Petit

O

,

Basso

F

,

Huguet

P

, et al.

Apport des « neurosciences de la décision » à l’étude des comportements alimentaires et de l’obésité . Med Sci (Paris).

2011; ; 27 : :1000.–1008. 24.

Oullier

O

. Neuroéconomie et neuroéthique. In : Claeys A, Vialatte JS, eds . La Loi bioéthique de demain . Paris: : Rapport de l’Opecst; , 2008; ; tome 2 : :196.–202. 25.

Poldrack

RA

. Inferring mental states from neuroimaging data: from reverse inference to large-scale decoding . Neuron.

2011; ; 72 : :692.–697. 26.

Logothetis

NK

. What we can do and what we cannot do with fMRI . Nature.

2008; ; 453 : :869.–878. 27.

Wakefield

M

,

Morley

C

,

Horan

JK

, et al.

The cigarette pack as image: new evidence from tobacco industry documents . Tob Control.

2002; ; 11 : :I73.–I80. 28.

Laviolette

SR

,

van der Kooy

D

. The neurobiology of nicotine addiction: bridging the gap from molecules to behaviour . Nat Rev Neurosci.

2004; ; 5 : :55.–65. 29.

Brehm

JW

. A theory of psychological reactance . New York: : Academic Press; , 1966 : :136. p. 30.

Festinger

L

. A theory of cognitive dissonance . Stanford: : Stanford University Press; , 1957 : :292. p. 31.

Kessels

LTE

,

Ruiter

RAC

,

Jansma

BM

. Increased attention but more efficient disengagement: neuroscientific evidence for defensive processing of threatening health information . Health Psychol.

2010; ; 29 : :346.–354. 32.

Ruiter

RAC

,

Schmitt

B

,

Wouters

L

. Attention effects during the perception of threatening health video scenes: an event related potential approach . Los Angeles: : The 4th Annual Meeting of the Society for Personality and Social Psychology; , 2003. 33.

Langleben

DD

,

Loughead

JW

,

Ruparel

K

, et al.

Reduced prefrontal and temporal processing and recall of high sensation value ads . NeuroImage.

2009; ; 46 : :219.–225. 34.

Uncapher

MR

,

Wagner

AD

. Posterior parietal cortex and episodic encoding: insights from fMRI subsequent effects and dual-attention theory . Neurobiol Learn Mem.

2009; ; 91 : :139.–154. 35.

Munafò

MR

,

Roberts

N

,

Bauld

L

, et al.

Plain packaging increases visual attention to health warnings on cigarette packs in non-smokers and weekly smokers but not daily smokers . Addiction.

2011; ; 106 : :1505.–1510. 36.

Maynard

OM

,

Munafò

MR

,

Leonards

U

. Visual attention to health warnings on plain tobacco packaging in adolescent smokers and non-smokers . Addiction.

2012; ; 108 : :413.–419. 37.

Volkow

ND

,

Li

TK

. Drug addiction: the neurobiology of behaviour gone awry . Nat Rev Neurosci.

2004; ; 5 : :963.–970. 38.

Chiu

PH

,

Lohrenz

TM

,

Montague

PR

. Smokers’ brains compute, but ignore, a fictive error signal in a sequential investment task . Nat Neurosci.

2008; ; 11 : :514.–520. 39.

Bickel

WK

,

Odum

AL

,

Madden

GJ

. Impulsivity and cigarette smoking: delay discounting in current, never, and ex-smokers . Psychopharmacology.

1999; ; 146 : :447.–454. 40.

Field

M

,

Cox

WM

. Attentional bias in addictive behaviors: a review of its development, causes, and consequences . Drug Alcohol Depend.

2008; ; 97 : :1.–20. 41.

Robinson

TE

,

Berridge

KC

. The neural basis of drug craving: an incentive-sensitization theory of addiction . Brain Res Brain Res Rev.

1993; ; 18 : :247.–291. 42.

Stippekohl

B

,

Winkler

M

,

Mucha

RF

, et al.

Neural responses to BEGIN- and END-stimuli of the smoking ritual in nonsmokers, nondeprived smokers, and deprived smokers . Neuropsychopharmacology.

2010; ; 35 : :1209.–1225. 43.

Partos

TR

,

Borland

R

,

Yong

HH

, et al.

Cigarette packet warning labels can prevent relapse: findings from the international tobacco control 4-country policy evaluation cohort study . Tob Control.

2012; ; 22 : :e43.–e50. 44.

Kober

H

,

Mende-Siedlecki

P

,

Kross

EF

, et al.

Prefrontal-striatal pathway underlies cognitive regulation of craving . Proc Natl Acad Sci USA.

2010; ; 107 : :14811.–14816. 45.

Chua

HF

,

Ho

SS

,

Jasinska

AJ

, et al.

Self-related neural response to tailored smoking-cessation messages predicts quitting . Nat Neurosci.

2011; ; 14 : :426.–427. 46.

Hare

TA

,

Camerer

CF

,

Rangel

A

. Self-control in decision-making involves modulation of the vmPFC valuation system . Science.

2009; ; 324 : :646.–648. 47.

Hare

TA

,

Malmaud

J

,

Rangel

A

. Focusing attention on the health aspects of foods changes value signals in vmPFC and improves dietary choice . J Neurosci.

2011; ; 31 : :11077.–11087. 48.

Volkow

ND

,

Wang

G-J

,

Telang

F

, et al.

Low dopamine striatal D2 receptors are associated with prefrontal metabolism in obese subjects: possible contributing factors . NeuroImage.

2008; ; 42 : :1537.–1543. 49.

Amiaz

R

,

Levy

D

,

Vainiger

D

, et al.

Repeated high-frequency transcranial magnetic stimulation over the dorsolateral prefrontal cortex reduces cigarette craving and consumption . Addiction.

2009; ; 104 : :653.–660. 50.

Eichhammer

P

,

Johann

M

,

Kharraz

A

, et al.

High-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation decreases cigarette smoking . J Clin Psychiatry.

2003; ; 64 : :951.–953. 51.

Rose

JE

,

McClernon

FJ

,

Froeliger

B

, et al.

Repetitive transcranial magnetic stimulation of the superior frontal gyrus modulates craving for cigarettes . Biol Psychiatry.

2011; ; 70 : :794.–799. 52.

Brown

SL

,

Richardson

M

. The effect of distressing imagery on attention to and persuasiveness of an antialcohol message: a gaze-tracking approach . Health Educ Behav.

2012; ; 39 : :8.–17. 53.

Oullier

O

. Clear up this fuzzy thinking on brain scans . Nature.

2012; ; 483 : :7.. 54.

Basso

F

,

Oullier

O

. Smokers are suckers: should incongruous metaphors be used in public health prevention?

Am J Public Health.

2011; ; 101 : :203.–204. 55.

Hill

C

. Épidémiologie du tabagisme . Rev Prat (Paris).

2012; ; 62 : :325.–329. 57.

Oullier

O

. Behavioural insights are vital to policy-making . Nature.

2013; ; 501 : :463.. |