2010

3-

Usage des drogues en France et principaux dommages associés

Pour définir une politique de réduction des risques, il est fondamental de disposer de données fiables concernant les prévalences des usages de substances psychoactives, les différents modes de consommation et leurs évolutions. Bien que l’expertise soit centrée sur les conséquences en termes de maladies infectieuses, il importe d’évoquer dans ce chapitre l’ensemble des dommages sanitaires et sociaux associés à l’usage de substances psychoactives et en particulier de drogues illicites.

Consommations de drogues en population générale

La France dispose depuis la fin des années 1990 d’un dispositif d’enquêtes en population générale portant sur les consommations de drogues. Ce dispositif, stable et conforme aux standards européens, permet aujourd’hui de dresser un constat précis sur les niveaux de ces consommations et leur évolution au cours des dix dernières années.

En population générale, les données de consommation sont issues de l’enquête du Baromètre santé chez les 18-75 ans. Cette enquête réalisée régulièrement depuis 1992 par l’Inpes (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) permet de suivre les comportements, connaissances et croyances en matière de santé à partir de l’interrogation d’un échantillon représentatif de la population française. Cette enquête inclut des questions sur la consommation de substances psychoactives.

Chez les jeunes, l’enquête Espad (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) qui concerne les adolescents âgés de 16 ans est réalisée en milieu scolaire dans 35 pays européens dont la France, ceci depuis 1995. C’est une enquête quadriennale qui porte sur les habitudes de consommation d’alcool, de tabac et de drogues.

Depuis l’année 2000, l’enquête Escapad (Enquête sur la santé et les comportements lors de l’appel de préparation à la défense) permet d’interroger des adolescents des deux sexes, majoritairement âgés de 17 ans, qui passent leur « journée d’appel de préparation à la défense ». Cette enquête permet de mesurer les niveaux de consommation pour une douzaine de substances psychoactives et de croiser ces consommations avec des indicateurs sociodémographiques, géographiques, scolaires et comportementaux.

Niveaux de consommation

Le tabac et l’alcool sont les substances psychoactives les plus consommées en France. L’alcool est consommé, au moins occasionnellement, par une très large majorité de Français : en 2005, seuls 7 % des 18-75 ans déclarent n’en avoir jamais bu. L’alcool est consommé au moins une fois par semaine par 35 % des 18-75 ans et quotidiennement par 15 % de cette population. Le tabac est lui aussi largement expérimenté. Compte tenu de son fort pouvoir addictif, sa consommation est très souvent quotidienne. En 2005, 34 % des Français âgés de 18 à 75 ans se déclarent fumeurs dont 29 % sont fumeurs quotidiens. Les médicaments psychotropes, principalement consommés dans le cadre d’une prescription médicale, occupent la troisième place en fréquence de consommation de substances psychoactives (OFDT, 2005

; Legleye et Beck, 2008

; Peretti-Watel et coll., 2008

; Costes et Cadet-Taïrou, 2008

).

Le cannabis est le produit illicite le plus fréquemment consommé. En 2005, 27 % des Français âgés de 18 à 75 ans l’ont expérimenté

1

Consommé au moins une fois au cours de leur vie.

dont 7 % qui en ont consommé dans l’année. Parmi ces derniers, un peu plus d’un tiers en consomment régulièrement (10 fois ou plus au cours des 30 derniers jours). Les autres drogues illicites sont expérimentées de manière beaucoup plus marginale : 3 % de la population française dans le cas de la cocaïne et des champignons hallucinogènes, 2 % pour les amphétamines et l’ecstasy et 1 % pour l’héroïne. La consommation de ces différents produits au cours de l’année passée est encore plus rare (Beck et coll., 2008

).

Les consommations des jeunes se différencient de celles de leurs aînés essentiellement sur deux points : la place primordiale qu’occupe le tabac et l’importance du rôle tenu par le cannabis. En 2008, à 17 ans, plus de 9 jeunes sur 10 ont déjà expérimenté l’alcool, 7 sur 10 le tabac et 4 sur 10 le cannabis. L’expérimentation de médicaments psychotropes concerne environ 2 jeunes sur 10 ; près de la moitié de ces usages de médicaments se font hors du cadre d’une prescription médicale, notamment par l’intermédiaire de la famille (Legleye et coll., 2009

).

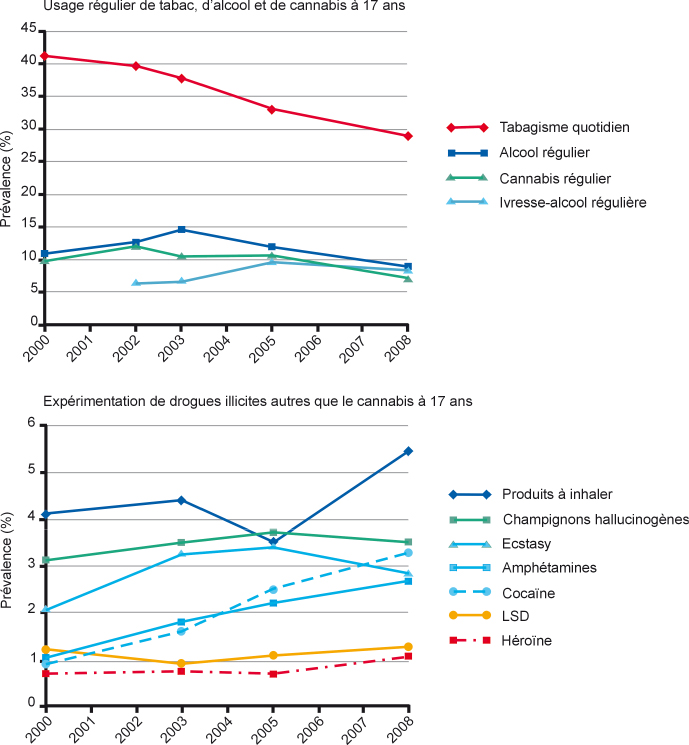

Chez les jeunes, le tabac devient de loin le premier produit consommé dès lors que l’on considère la consommation régulière (10 fois ou plus au cours des 30 derniers jours). L’alcool et le cannabis viennent ensuite à peu près au même niveau (concernant respectivement 9 et 7 % des jeunes de 17 ans). Avec la consommation quotidienne, les écarts sont encore plus importants : la prévalence est de 33 % pour le tabac, 4 % pour le cannabis et 1 % pour l’alcool (Legleye et coll., 2009

).

L’expérimentation des drogues illicites autres que le cannabis est constatée au plus pour 5 % des jeunes (âgés de 17 ans). La consommation récente de tels produits est encore plus rare : elle est rencontrée chez plus de 1 % de ces jeunes dans le cas des

poppers, de l’ecstasy, des champignons hallucinogènes et de la cocaïne (Legleye et coll., 2009

).

Évolution des consommations

Les tendances d’évolution des consommations de drogues par l’ensemble des Français sont divergentes en fonction du produit considéré et de la tranche d’âges étudiée. Une tendance à la baisse est constatée pour les deux produits les plus fréquemment consommés : le tabac et l’alcool (OFDT, 2005

).

La baisse des quantités d’alcool consommées est très ancienne. En 45 ans, la consommation d’alcool pur par habitant a été réduite de moitié (en 2008, la consommation est de 12,3 litres par habitant âgé de plus de 15 ans). Cette réduction résulte quasi exclusivement de la diminution de la consommation de vin. Cette baisse continue fait perdre à la France la position si singulière qu’elle avait en Europe, bien qu’elle reste dans le groupe des pays à forte consommation globale d’alcool. Corrélativement à la baisse des quantités moyennes consommées, la proportion de consommateurs réguliers ou quotidiens d’alcool a également diminué (Legleye et Beck, 2008

).

La tendance sur la consommation d’alcool chez les jeunes, plus complexe à établir, semble être en légère augmentation avec des ivresses et des épisodes de consommation excessive (plus de 5 verres en une même occasion) (figure 3.1

) (Legleye et coll., 2007

et 2009

).

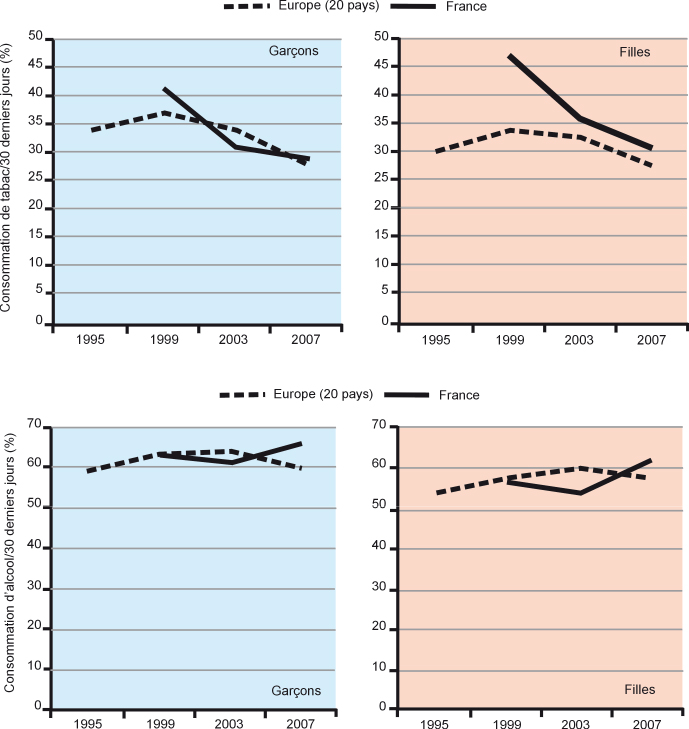

La baisse de la consommation de tabac est plus récente, s’étalant sur une vingtaine d’années. Constatée dès les années 1980 chez les hommes, cette tendance est relevée dans les années récentes chez les femmes et chez les jeunes. Alors qu’en 1999, ils étaient parmi les plus gros consommateurs en Europe, aujourd’hui, les jeunes Français se situent dans la moyenne européenne en matière de tabagisme (Spilka et coll., 2006

; Peretti-Watel et coll., 2008

; Legleye et coll., 2009

; OFDT

2

Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). www.ofdt.fr. Séries statistiques; Disponible à :

http://www.ofdt.fr.

).

D’autres consommations sont à la hausse. C’est le cas des médicaments psychotropes, notamment des antidépresseurs dont les ventes ont doublé entre 1990 et 2003. La fréquence d’utilisation de médicaments psychotropes est élevée en France comme l’est plus globalement la consommation de médicaments. Chez les jeunes, le niveau de ces consommations, qui ne se situent pas toujours dans le cadre d’une prescription médicale, semble récemment se stabiliser (OFDT, 2005

; Legleye et coll., 2007

).

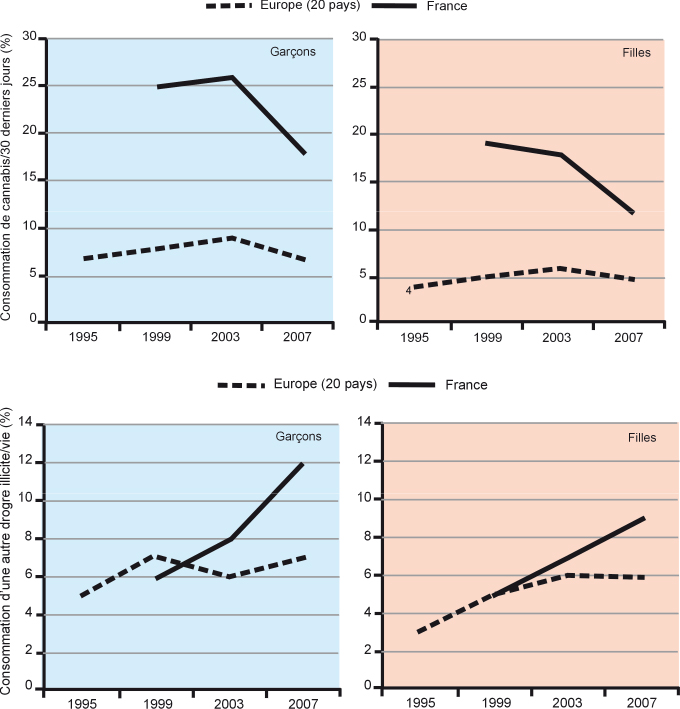

La consommation de cannabis est également à la hausse dans la population générale. Néanmoins, après une décennie (1990) de forte hausse régulière qui a conduit les jeunes Français à figurer parmi les plus gros consommateurs de cannabis en Europe, les données les plus récentes indiquent une stabilisation puis l’amorce d’une inversion de tendance. Pour les autres drogues illicites, rarement consommées, on relève une diffusion croissante pour les hallucinogènes et les stimulants, particulièrement pour la cocaïne ; ainsi, la prévalence de l’expérimentation de la cocaïne à 17 ans est passée de 1 à 3,2 % entre 2000 et 2008 (figure 3.1

) (Costes, 2007

; Beck et coll., 2008

; Legleye et coll., 2009

).

Les tendances constatées en France sont globalement convergentes avec celles relevées en Europe (figure 3.2

). Selon les résultats de l’enquête scolaire européenne menée auprès des jeunes de 16 ans, les jeunes Français se positionnent à un niveau bas pour l’alcool et l’ivresse alcoolique, moyen en ce qui concerne le tabac et haut en matière d’usage de drogues illicites (Hibell et coll., 2009

).

Profils des consommateurs de drogues en population générale

Les enquêtes en population générale, menées auprès d’échantillons représentatifs de l’ensemble de la population, nous permettent de décrire les caractéristiques des personnes expérimentant ou consommant des drogues.

Sexes

La consommation de drogues est dans l’ensemble un comportement plutôt masculin, et ceci d’autant plus que cette consommation est régulière. Les usages réguliers d’alcool et surtout de cannabis concernent nettement plus les hommes que les femmes. De même, l’expérimentation des drogues illicites autres que le cannabis est un comportement plutôt masculin. Le tabagisme est en revanche un phénomène peu différencié suivant le sexe, alors que l’usage de médicaments psychotropes s’observe beaucoup plus fréquemment chez les femmes que chez les hommes. On note les mêmes différences par sexe chez les jeunes avec quelques nuances : les écarts entre les sexes sont plus importants que chez les adultes pour l’alcool et les psychotropes, moins importants pour le cannabis et inexistants pour le tabac (OFDT, 2005

; Legleye et coll., 2007

; Beck et coll., 2008

).

Âges

La consommation régulière d’alcool et de médicaments psychotropes s’accroît fortement avec l’âge. À l’inverse, celle de tabac et de cannabis est plus fréquente chez les jeunes et diminue ensuite au cours de la vie.

L’expérimentation des principaux produits consommés régulièrement par les Français se fait au cours de l’adolescence, pour certains très tôt mais en majorité aux âges de fréquentation du collège. Parmi les jeunes interrogés sur cette question à l’âge de 17 ans, hormis l’alcool, pour lequel il est difficile de déterminer le moment précis du premier verre, le tabac est le produit expérimenté le plus précocement : entre 13 et 14 ans en moyenne pour la première cigarette et avant 15 ans pour son usage quotidien. Le premier joint est fumé à 15 ans, âge moyen également de la première ivresse et de la première prise d’un médicament psychotrope. La première consommation de

poppers, de champignons hallucinogènes, d’ecstasy, d’amphétamines ou de cocaïne, si elle survient, se situe en général entre 16 et 16 ans et demi. Pour les trois principaux produits consommés par les jeunes (tabac, cannabis et alcool), la diffusion des consommations au sein d’une génération est maximale entre 13 et 15 ans, âges stratégiques pour la prévention (OFDT, 2005

; Legleye et coll., 2007

; Beck et coll., 2008

).

Statut scolaire et socioprofessionnel

Les comportements d’usage sont souvent différenciés selon le statut socioprofessionnel et scolaire des usagers (ou de leurs parents pour les plus jeunes).

Comme pour le tabac, la consommation d’alcool des élèves et des étudiants est moins fréquente que celle des actifs du même âge alors que les chômeurs en font un usage plus fréquent et plus souvent à risque (usage problématique d’alcool suivant les critères du test DETA

3

Le questionnaire DETA (Diminuer, Entourage, Trop, Alcool) est un outil utilisé pour détecter les troubles liés à la consommation d’alcool.

et ivresses alcooliques) que les actifs du même âge. Cette surconsommation des chômeurs concerne également le cannabis. Pour ce produit en revanche, les étudiants apparaissent plutôt moins expérimentateurs que les actifs du même âge. Cependant, lorsque l’on considère des fréquences d’usage plus importantes, les prévalences d’usages des étudiants rejoignent celles des actifs du même âge. Parmi l’ensemble des actifs, les différences entre les grandes catégories d’emploi sont relativement faibles quel que soit le produit considéré.

La consommation des jeunes apparaît dépendante de la situation sociale des parents. Toutes choses égales par ailleurs, les usages de substances psychoactives sont plus répandus parmi les jeunes issus de milieux familiaux privilégiés à l’exception de l’héroïne. Cela se vérifie pour le tabac, l’alcool (y compris les ivresses), le cannabis consommé régulièrement ainsi que pour l’expérimentation d’ecstasy et de cocaïne, même si ces produits sont moins diffusés.

Du point de vue du statut scolaire, les consommations de tabac, alcool, cannabis, cocaïne et ecstasy sont plus fréquentes chez les adolescents dont le parcours scolaire est difficile (jeunes sortis du système scolaire, ayant redoublé, en apprentissage ou en formation alternée par rapport aux élèves des filières générales classiques). Pour les plus âgés, si l’expérimentation du cannabis s’avère plus fréquente chez les personnes possédant au moins le baccalauréat, l’élévation du diplôme serait plutôt de nature à décourager l’usage régulier de cannabis (OFDT, 2005

; Legleye et coll., 2007

; Beck et coll., 2008

).

Populations à fortes prévalences d’usage de drogues illicites

Certaines populations sont fortement consommatrices de drogues illicites. Elles ne peuvent pas être décrites par les enquêtes en population générale en raison à la fois des faibles prévalences des consommations de drogues illicites autres que le cannabis et de la précarisation qui caractérise parfois ces personnes et les rend impossible à atteindre par de telles enquêtes. L’observation et le suivi, par d’autres méthodes, de leur comportement, non représentatif de l’ensemble de la population française, sont néanmoins utiles pour mieux cerner les tendances de diffusion des différents produits et l’évolution des pratiques (Costes et Cadet-Taïrou, 2008

; Costes, 2010

) (tableau 3.I

).

Tableau 3.I Principales enquêtes auprès des usagers de drogues

|

Sources/

Organisme

|

Année

|

Nombre observations

|

Échantillon/

Taux de couverture

| |

Champ/

Population

| |

Type d’enquête

| |

|

Nemo

OFDT

|

2005-2006

|

5 657

|

CRC

| |

Tout sanitaire + police

| |

Multicentrique

6 villes

| |

|

Recap

OFDT

|

Annuel depuis 2005

|

25 832

|

Exhaustif

70 %

| |

Csapa

| |

Recueil

permanent

| |

|

Ena-Caarud

OFDT

|

2006, 2008

|

3 349

|

Exhaustif

(1 semaine donnée)

80 %

| |

Caarud

| |

Biannuelle

| |

|

Prelud

OFDT

|

2001, 2003, 2005, 2006

|

1 017

|

Volontariat

| |

Caarud

| |

Multicentrique

6 villes

| |

|

Oppidum

CEIP

|

Annuel depuis 1995

|

3 743

|

Volontariat

| |

Csapa et Caarud

| |

Annuelle multicentrique

| |

|

Coquelicot

InVS

|

2004

|

1 462

|

Stratifié

75 %

| |

Csapa, Caarud, médecine générale

| |

Multicentrique

5 villes, renouvellement 2010

| |

|

Methaville

Inserm

|

2009 en cours

|

300 attendus

|

Randomisé

| |

Csapa, médecine de ville

Dépendant aux opioïdes

| |

Multicentrique

| |

|

Crack

InVS/Inserm

|

2009 en cours

|

400

|

Plan de sondage

| |

Caarud

Crackeurs

| |

IDF

| |

Caarud : Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ; CRC : « capture/recapture méthode » ; Csapa : Centre de soins, d’accompagnement et de prévention des addictions ; Ena-Caarud : Enquête nationale « usagers » des Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ; IDF : Île-de-France ; Nemo : Nouvelle étude multicentrique de l’OFDT sur les estimations locales de la prévalence de l’usage problématique de drogues ; Oppidum : Observation des produits psychotropes illicites ou détournés de leur utilisation médicamenteuse ; PES : Programme d’échange de seringues ; Prelud : Enquête Première ligne usagers de drogues ; Recap : Recueil commun sur les addictions et les prises en charge

Usagers problématiques de drogues

Il s’agit tout d’abord des toxicomanes. La définition opérationnelle retenue par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) pour « usager problématique de drogues » (UPD ; en anglais, PDU pour

Problematic Drug User), qui a remplacé la terminologie de « toxicomane », est la suivante : usager de drogues par voie intraveineuse ou usager régulier d’opiacés, cocaïne ou amphétamines durant l’année passée pour le groupe d’âges de 15-64 ans (EMCDDA, 1997

et 2004

).

L’application des différentes méthodes d’estimation préconisées par l’OEDT et applicables à la situation française fournit la fourchette d’estimations (valeurs communes aux intervalles de confiance des trois méthodes appliquées) suivante : entre 210 000 et 250 000 usagers problématiques de drogues en 2006 en France (tableau 3.II

). Il est probable que cette estimation ne prenne que partiellement en compte les « usagers problématiques de drogues » socialement insérés, ces derniers échappant aux sources d’information (sanitaires ou répressives utilisées par les différentes méthodes) (Costes et coll., 2009

).

Tableau 3.II Estimation du nombre « d’usagers problématiques de drogues » en France en 2006 (d’après Costes, 2009 )

)

|

Fourchette d’estimation retenue

Taux/1 000 hab. 15–64 ans

|

210 000–250 000

5,4–6,4

|

|

Estimation centrale

Taux/1 000 hab. 15–64 ans

dont :

Usagers actifs d’héroïne (mois)

Taux/1 000 hab. 15–64 ans

Usagers voie intraveineuse (vie)

Taux/1 000 hab. 15–64 ans

Usagers actifs voie intraveineuse (mois)

Taux/1 000 hab. 15–64 ans

|

230 000

5,9

74 000

1,9

145 000

3,7

81 000

2,1

|

L’usage problématique de drogues est défini par l’OEDT : « la consommation de drogues injectables ou de longue durée / utilisation régulière d’opioïdes, de cocaïne et/ou d’amphétamines ».

Une grande majorité de cette population bénéficie d’une prise en charge sanitaire et sociale en rapport avec leur usage de drogues. On estime qu’environ 130 000 personnes ont consommé des médicaments de substitution aux opiacés en 2007 (buprénorphine haut dosage dans 80 % des cas) et la file active annuelle des centres de soins spécialisés (Csapa pour Centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie) à 90 000 et celle des dispositifs d’accueil de première ligne (Caarud pour Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues) à 40 000 ; ces formes de prise en charge n’étant pas exclusives. L’essentiel des connaissances que nous avons sur les usagers problématiques de drogues passe par le prisme de ces différentes formes de prise en charge (Palle et Vaissade, 2007

; Chalumeau et coll., 2009

; Costes et coll., 2009

).

Concernant l’estimation du nombre d’usagers réguliers d’héroïne, en recherchant dans les différentes enquêtes la proportion de consommateurs d’héroïne et en l’appliquant au nombre d’usagers problématiques, on estime à près de 75 000 le nombre de consommateurs actifs (au cours du dernier mois) d’héroïne. La même approche concernant les usagers par voie intraveineuse donne un chiffre de 81 000 pour le nombre d’usagers par voie intraveineuse au cours du mois passé et de 145 000 au cours de la vie (Costes et coll., 2009

).

Les usagers problématiques de drogues constituent une population hétérogène, très fortement masculine (4 hommes pour 1 femme), relativement jeune en moyenne (âge moyen d’environ 35 ans) mais vieillissante, notamment pour les usagers en traitement. Elle est cependant alimentée par de nouvelles générations de jeunes (voire de très jeunes) usagers. Ces personnes souffrent fréquemment de troubles psychiatriques et connaissent souvent des difficultés sociales, notamment certaines populations très précarisées des centres-villes (SDF, squatters, étrangers en provenance d’Europe de l’Est ou d’Asie). L’observation des usages et des usagers de ces produits montre qu’au cours des dernières années, parmi les usagers problématiques, la consommation de cocaïne, mais aussi d’autres stimulants tels que l’ecstasy et les amphétamines, est en progression quel que soit le mode d’usage (injectée, sniffée, fumée) tandis que celle de l’héroïne se stabilise après avoir diminué. Des consommations d’autres produits, notamment d’alcool, de médicaments psychotropes et de cannabis sont fréquemment associées ; les usagers problématiques de drogues sont dans leur très grande majorité des polyconsommateurs de drogues illicites et licites (tableau 3.III

). Avec la montée en charge des traitements de substitution aux opiacés, les médicaments de substitution – et plus particulièrement, la buprénorphine haut dosage (BHD) – occupent une place centrale dans la palette des produits consommés par les usagers problématiques de drogues, que ce soit dans le cadre d’un usage thérapeutique ou non thérapeutique. Selon les usagers eux-mêmes, la buprénorphine haut dosage est, en 2008, le produit qu’ils ressentent comme le plus problématique parmi l’ensemble de leurs consommations (OFDT, 2005

; Cadet-Taïrou et coll., 2008

; Costes et Cadet-Taïrou, 2008

; OFDT

4

Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). www.ofdt.fr. RECAP ; Disponible à l’adresse :

http://www.ofdt.fr.

).

Tableau 3.III Prévalence de consommation au cours du dernier mois parmi les usagers de drogues fréquentant le système sanitaire et social (d’après OFDT : Recap, 2007; Ena-Caarud, 2008)

| |

Nouveaux patients des centres spécialisés en 2007 (%)

|

Utilisateurs des structures de première ligne en 2008 (%)

|

|

Substances licites (hors médicaments)

|

|

Tabac

|

47

|

nd

|

|

Alcool

|

37

|

63

|

|

Substances illicites

|

|

Cannabis

|

37

|

72

|

|

Héroïne

|

47

|

20

|

|

Autres opiacés

|

3

|

nd

|

|

Cocaïne (poudre et free-base)

|

24

|

36

|

|

Crack (cocaïne base)

|

3

|

17

|

|

Ecstasy

|

5

|

11

|

|

Amphétamines

|

2

|

14

|

|

LSD

|

3

|

11

|

|

Kétamine

|

nd

|

7

|

|

Médicaments (usages thérapeutiques et non thérapeutiques)

|

|

Méthadone

|

4

|

26

|

|

Buprénorphine haut dosage

|

11

|

40

|

|

Sulfates de morphine

|

nd

|

15

|

|

Benzodiazépines

|

6

|

28

|

Plusieurs produits consommés peuvent être cités pour une même personne ; la somme des pourcentages peut excéder 100 %

nd= non disponible

Usagers de drogues de l’espace festif

Une autre population fortement consommatrice de drogues est celle des personnes fréquentant l’espace festif d’inspiration techno ou électro, c’est-à-dire les lieux où se déroulent des événements organisés autour de ce courant musical. Il comprend l’espace techno dit « alternatif » (

free parties,

rave parties, teknivals) mais également commercial (clubs, discothèques ou soirées privées à l’occasion de leurs soirées « techno »). Si toutes les personnes qui fréquentent ce milieu ne sont pas usagères de drogues, on y observe cependant des prévalences d’usage beaucoup plus élevées que chez les personnes de même âge dans la population générale. La fréquence de la consommation de cocaïne s’y élève à 35 % au cours des 30 derniers jours, celle de l’ecstasy à 32 % alors que l’usage quotidien du cannabis concerne 40 % des personnes rencontrées dans cet espace. Cette population n’est pas homogène, mais varie selon les lieux fréquentés et selon sa proximité avec la « culture techno ». Ainsi, 4 usagers sur 5 qui fréquentent l’espace alternatif consomment au cours du mois au moins un produit illicite (hors cannabis) alors que cela concerne moins de la moitié des personnes rencontrées dans les bars ou les clubs qui organisent des soirées « techno ». L’intégration des usagers dans une forte culture « techno » tend en revanche à limiter l’usage de l’injection et l’utilisation anarchique des produits par rapport à ceux qui viennent essentiellement rechercher une défonce (Reynaud-Maurupt et coll., 2007

; Cadet-Taïrou et coll., 2008

; Costes, 2010

).

Évolutions marquantes des dernières années

La France dispose depuis dix ans d’un dispositif national d’observation des tendances récentes et des nouvelles drogues (Trend) qui permet d’une part de dresser le constat des tendances de fond qui modifient fortement les contextes actuels des usages de drogues et d’autre part de mettre l’accent sur des phénomènes émergents pouvant revêtir encore un caractère marginal. On peut classer ces phénomènes en deux catégories : d’une part la modification et la diversification des populations concernées aux plans sociologique et géographique, et d’autre part des produits utilisés (Costes, 2010

).

Les usages de plusieurs substances continuent à se diffuser hors des groupes initialement consommateurs. Après la cocaïne, l’héroïne (dans des proportions toutefois non comparables) étend « sa clientèle » vers des populations « socialement insérées », peu visibles des structures de soins ou de réduction des risques. Plusieurs éléments contextuels sous-tendent ce phénomène : la « généralisation » du poly-usage qui tend à banaliser l’expérimentation de nouveaux produits ; la présence, notamment en milieu festif techno, de jeunes « expérimentateurs » en recherche permanente de nouvelles expériences et enfin, l’accessibilité grandissante des produits par le biais de la progression du micro-trafic et du commerce sur Internet (Cadet-Taïrou et coll., 2010

).

Du côté des plus précaires, les jeunes en errance, usagers de drogues et parfois mineurs, qui se retrouvent sans soutien après avoir quitté, de manière volontaire ou contrainte, le domicile familial ou sortis d’une institution sociale à leur majorité, sont décrits comme de plus en plus nombreux et de plus en plus visibles dans les Caarud. Adoptant pour certains des codes empruntés au courant techno, ils se caractérisent entre autres par une proportion importante de jeunes femmes et par des comportements fortement risqués (prostitution, injection avec partage important du matériel...) (Cadet-Taïrou et coll., 2010

).

Les usages de drogues s’étendent récemment de manière marquée à partir des centres-villes vers des zones péri-urbaines et rurales. Une première modalité est la migration de certains usagers de drogues les plus précaires, des centres-villes vers les zones péri-urbaines ou de proche banlieue par le biais des déplacements de squats. D’autres personnes, déjà usagères de drogues, tendent à s’établir en zone rurale (par exemple, des personnes vivant de revenus sociaux s’installant en groupe dans des camions ou des maisons à loyer modique). Le développement du micro-trafic déjà évoqué joue là aussi un rôle majeur dans l’accessibilité aux produits en zones rurales (Cadet-Taïrou et coll., 2010

).

Concernant les produits, notamment les stimulants, la diffusion de la cocaïne s’est poursuivie tout au long de cette dernière décennie. Au sein de cette tendance majeure, on constate, à moindre échelle, le développement continu de l’usage de la forme base (crack ou

free base) qui permet de la consommer « fumée » (Cadet-Taïrou et coll., 2010

).

En matière de stimulants synthétiques, le déclin de l’intérêt pour le comprimé d’ecstasy, démodé, se poursuit au profit des formes poudre et cristal du MDMA (pour 3,4-méthylène-dioxy-méthylamphétamine) et de l’amphétamine. Il semble que le cycle du comprimé d’ecstasy initié il y a une dizaine d’années soit en train de s’épuiser, phénomène favorisé par la piètre réputation de sa qualité (multiplication des faux « ecstasy ») et la vogue du sniff porté par la cocaïne. Cette appréciation doit être cependant tempérée par le fait que le comprimé reste encore la porte d’entrée de l’usage pour les jeunes, primo arrivants dans le monde festif. Cependant, la MDMA tend à être de plus en plus délaissée au profit des amphétamines (Cadet-Taïrou et coll., 2010

).

Pour l’héroïne, après une certaine désaffection constatée au début des années 2000, on assiste depuis quelques années à un certain « retour ». La disponibilité du produit est en hausse. Outre les populations traditionnellement usagères au sein de l’espace urbain, des consommateurs souvent plus jeunes et plus insérés socialement sont apparus. De nouveaux espaces de consommation se sont développés comme la scène festive. L’essor du sniff comme mode d’administration et une moindre crainte de la dépendance, du fait des traitements de substitution, peuvent expliquer ce renouveau (Cadet-Taïrou et coll., 2010

).

S’agissant des produits plus confidentiels, on constate un usage élargi de GHB/GBL, c’est-à-dire hors des milieux majoritairement « gay » où il était traditionnellement consommé. Ces usages concernent désormais des populations souvent peu averties des dangers potentiels, ce qui a pu par exemple entraîner comme au début de l’année 2009 une série de comas (Cadet-Taïrou et coll., 2010

).

Toujours en matière d’hallucinogènes, un essor relatif de l’usage et de la disponibilité de la kétamine est observé. Cet anesthésiant vétérinaire et humain était jusqu’ici consommé par des groupes restreints et marginalisés au sein de l’espace techno. Les observations montrent que, tout en restant peu fréquents, ces usages deviennent chez certains usagers plus réguliers. Elles relèvent également des injections rares, mais potentiellement à haut risque, de ce produit par voie-intramusculaire (Cadet-Taïrou et coll., 2010

).

Dans un contexte général de polyconsommation, les médicaments détournés conservent une place centrale dans la palette des produits utilisés. Le marché illicite de la BHD, sous tension en raison des actions plus ou moins généralisées des CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie), reste toujours actif, les trafiquants trouvant des parades à chaque nouvel obstacle. Ce produit est toujours très disponible sur le marché illicite. À une bien moindre échelle, et de manière localisée sur le territoire national, la Ritaline® s’installe dans le paysage des médicaments détournés (Cadet-Taïrou et coll., 2010

).

Principaux risques ou dommages associés à l’usage de drogues en France

L’expertise collective est centrée sur les risques et dommages liés aux usages de drogues illicites, notamment la pathologie infectieuse. Il semble néanmoins important de situer ces risques et dommages spécifiques dans le contexte plus global des conséquences sanitaires et sociales de l’ensemble des addictions en France.

Drogues licites

Le tabac est le produit psychoactif provoquant les conséquences sanitaires les plus importantes au plan collectif. Les pathologies principalement liées au tabac sont les cancers des voies aérodigestives supérieures, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires. Le tabagisme est considéré comme responsable d’environ 60 000 décès par an (2000), soit plus d’un décès sur neuf. Cette mortalité touche principalement les hommes (90 %), mais est en décroissance pour ces derniers depuis le milieu des années 1990 alors qu’elle progresse rapidement, sur la même période, pour les femmes, suivant en cela, avec un décalage temporel, les évolutions constatées sur les consommations (OFDT, 2005

et 2009a

; OFDT

5

Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). www.ofdt.fr. Séries statistiques ; Disponible à l’adresse :

http://www.ofdt.fr.

).

La consommation excessive et chronique d’alcool est directement à l’origine de certaines pathologies telles que la cirrhose du foie, les psychoses alcooliques ou le syndrome d’alcoolisation fœtal. Elle est également impliquée, à des degrés divers, dans la survenue d’un grand nombre d’autres dommages : cancers des voies aérodigestives, maladies de l’appareil circulatoire (co-responsabilité du tabac pour ces deux groupes de pathologies), cancer du foie, troubles psychiques, accidents (route, domestique, travail), rixes et suicides... Parmi les patients hospitalisés, les personnes à risque d’alcoolisation excessive, d’une part, et à risque de dépendance, d’autre part, représentaient respectivement 20 % et 7 % un jour donné en 2001. Le nombre de décès annuels attribuables à l’alcool en France au début des années 2000 (2002-2005) a été estimé à environ 37 000, dont la moitié par psychoses alcooliques, cirrhose et cancers des voies aérodigestives supérieures. Le nombre de ces décès décroît depuis plusieurs décennies, évolution expliquée par la diminution continue de la consommation d’alcool observée en France depuis les années 1960 mais également par les progrès thérapeutiques. Le taux de mortalité par cirrhose du foie a été divisé par deux chez les hommes comme chez les femmes entre 1981 et 1999. La conduite sous influence d’alcool était responsable ces dernières années (2002-2003) de 2 200 décès par an, soit environ un tiers de l’ensemble des décès par accidents de la route (OFDT, 2005

et 2009a

; OFDT

6

Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). www.ofdt.fr. Séries statistiques ; Disponible à l’adresse :

http://www.ofdt.fr.

).

Globalement, la mortalité masculine française liée au tabac et à l’alcool est une des plus élevées d’Europe.

Drogues illicites

Les dommages sanitaires liés à la consommation de drogues illicites sont d’un ordre de grandeur bien inférieur à ceux décrits précédemment pour le tabac et l’alcool. Ceci est dû notamment au caractère marginal des consommations de drogues illicites comparées à celles de tabac et d’alcool. Il faut toutefois noter que les caractéristiques des populations concernées sont profondément différentes, notamment du point de vue de l’âge : les dommages sanitaires liés aux drogues illicites touchent des populations bien plus jeunes que celles concernées par les produits licites.

Pour les drogues illicites, la plus grande part des dommages sanitaires constatés sont liés à la consommation d’opiacés et, dans une moindre mesure, de cocaïne, par utilisation de la voie intraveineuse. Il convient néanmoins de traiter du cas des consommateurs de cannabis, produit illicite le plus répandu.

La consommation de cannabis est surtout une consommation de type « occasionnelle » rencontrée principalement chez les adolescents et les jeunes adultes mais son usage régulier concerne une population importante (1,2 million de personnes, estimation 2005). Une grande part des problèmes sanitaires et sociaux liés à la consommation de cannabis concerne les consommateurs réguliers. À 17-18 ans, la moitié des usagers réguliers sont considérés comme « problématiques » par le CAST

(Cannabis Abuse Screening Test), test statistique de repérage des « usages problématiques » de cannabis. Les principaux problèmes relevés sont : la perception de troubles de la mémoire, un manque d’énergie, une certaine dégradation des relations avec ses proches, les amis ou la famille, la conduite d’un véhicule après avoir consommé du cannabis. Enfin, un quart des usagers réguliers montrent des signes qui pourraient suggérer une potentielle dépendance. Les conséquences sociales négatives de l’usage de cannabis sont majorées pour des personnes déjà en difficulté sur le plan social (Costes, 2007

).

Le cannabis ne provoque pas de décès par intoxication aiguë (surdoses) comme cela peut être le cas pour les opiacés, et les données visant à mesurer son impact sur la santé sont encore parcellaires. Il existe néanmoins une certitude sur l’implication du cannabis dans les accidents de la circulation routière et dans la survenue de certains cancers pulmonaires. D’après les estimations d’une étude récente, la conduite d’un véhicule sous influence du cannabis est à l’origine d’un peu plus de 200 décès par an. Il existe par ailleurs de fortes présomptions d’un rôle du cannabis dans la survenue de cancers des voies aérodigestives supérieures et de certaines pathologies vasculaires (accidents vasculaires cérébraux, troubles du rythme cardiaque, déclenchement de l’infarctus du myocarde) et psychiatriques (troubles anxieux, syndromes psychotiques aigus régressifs, schizophrénies). D’autres effets pourraient être envisagés mais ils ne sont actuellement pas suffisamment documentés (Inserm, 2001 ; Costes, 2007

).

Mode d’usages de drogues illicites à risque élevé : l’injection

Même si les risques liés aux usages de drogues illicites ne sont pas limités à l’utilisation de la voie intraveineuse, il n’en reste pas moins que ce mode d’administration augmente très sensiblement les risques pris pour la santé, notamment en matière de maladies infectieuses.

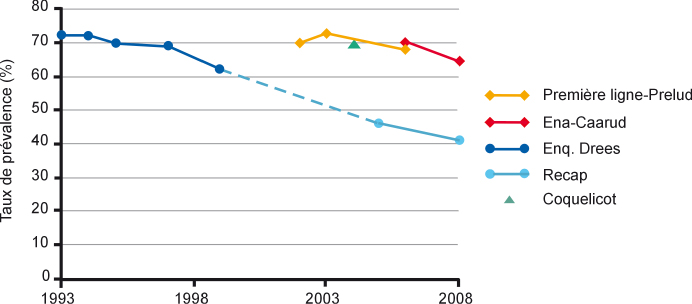

Chez les toxicomanes, l’injection intraveineuse était fréquemment pratiquée au cours des années 1990. Ce mode d’administration est aujourd’hui en régression tout particulièrement parmi les jeunes usagers de drogues (figure 3.3

). En 2008, l’injection (au cours du mois passé) était pratiquée par 46 % des usagers de drogues fréquentant les structures d’accueil de première ligne (Caarud) et près de 16 % de ceux vus par les centres spécialisés de soins au toxicomanes (CSST/Csapa), une fois exclus les personnes prises en charge principalement pour leur consommation de cannabis ; l’âge moyen à la première injection pour cette population est de 20,7 ans (OFDT, 2005

; Cadet-Taïrou et coll., 2010

; OFDT

7

Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). www.ofdt.fr. RECAP ; Disponible à l’adresse :

http://www.ofdt.fr.

).

La diffusion de l’utilisation de la cocaïne chez les toxicomanes, notamment de la consommation par voie intraveineuse, pourrait être responsable d’un relâchement des règles de réduction des risques en raison du caractère compulsif que revêt l’injection de cocaïne. Il est à noter que la voie intraveineuse est pratiquée par quelques sous-groupes de consommateurs jeunes et marginalisés (Girard et coll., 2009

; Cadet-Taïrou et coll., 2010

; Reynaud-Maurupt, à paraître

).

De nombreux autres comportements à risque sont relevés dans les différentes enquêtes menées auprès d’usagers de drogues. Ainsi en 2008, parmi les usagers de drogues injecteurs vus en Caarud, 25 % déclarent avoir partagé un élément du matériel d’injection au cours du mois passé (seringue, cuillère, filtre, eau...) dont 9 % la seringue elle-même ; parmi les sniffeurs, 30 % ont partagé leur paille ; parmi les fumeurs (crack), 36 % ont partagé leur matériel ; enfin, un quart des usagers de drogues vus en Caarud a partagé un objet tranchant au cours d’une session de consommation. Les pratiques de partage apparaissent d’autant plus fréquentes que les usagers sont jeunes. De même, les femmes, à âge identique et précarité égale, partagent environ deux fois plus leur matériel d’injection que les hommes. Le partage du petit matériel semble également croître avec le degré de précarité (Cadet-Taïrou et coll., 2010

).

Plusieurs éléments contextuels récemment observés accroissent les risques de transmission de l’hépatite C :

• les pratiques d’injection de groupe : le risque serait considérablement augmenté lors d’un usage en groupe. Si la plupart des usagers de drogues ont intégré la nécessité de ne pas partager la seringue, il n’en est pas de même avec le petit matériel. Certains usagers prépareraient le produit en groupe et « pomperaient » du produit à tour de rôle à travers le filtre, chacun avec sa seringue, celle-ci ayant pu être déjà utilisée. L’ensemble du produit et le filtre seraient alors contaminés (Cadet-Taïrou et coll., 2010

) ;

• la consommation dans des lieux insalubres et dans la précipitation : elle serait notamment favorisée actuellement par la nécessité de consommer très vite le produit acheté pour éviter de se faire contrôler en le portant sur soi. Les usagers, refoulés des espaces de vente par les dealers, injecteraient dans des espaces publics peu propices (parking, cages d’escalier)... Ces injections précipitées seraient souvent ratées, et recommencées plusieurs fois. Le matériel stérile pourrait alors manquer. Fréquemment réalisées en groupe après un achat collectif du produit, elles seraient alors l’occasion d’interactions non contrôlées entre les usagers et de partage des virus. Un autre lieu majeur d’injection en espace insalubre est l’espace festif (Halfen et Gremy, 2009

) ;

• l’injection de cocaïne : injectée, la cocaïne débouche sur des comportements compulsifs qui amènent les usagers de drogues à enchaîner les injections. Outre la difficulté des usagers à se procurer autant de matériel que nécessaire, l’état d’excitation et d’euphorie de l’usager dans ces moments serait responsable d’un relâchement dans l’application des règles de réduction des risques (Cadet-Taïrou et coll., 2010

).

Maladies infectieuses liées aux usages de drogues illicites

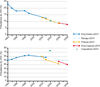

Le nombre de nouveaux cas de sida attribués à l’usage de drogues par voie injectable connaît un maximum avec 1 495 cas en 1993 pour diminuer jusqu’à 51 en 2008. Les données de prévalence déclarée de l’infection par le VIH au sein de populations d’usagers de drogues en France dessinent une tendance décroissante depuis le début des années 1990, reflet d’une fréquence de plus en plus rare des nouvelles contaminations, époque où cette donnée commence à être documentée (figure 3.4

), mais aussi conséquence de la mortalité liée au sida qui atteint, à cette époque, un niveau important. Ce ralentissement de l’épidémie liée au VIH pourrait s’expliquer notamment par la modification des pratiques des usagers de drogues, notamment la moindre fréquence de l’injection et le développement des stratégies de « réduction des risques » (diffusion de matériel d’injection stérile, traitements de substitution) (OFDT, 2005

; Bello et coll., 2010

; Cadet-Taïrou et coll., 2010

).

La prévalence de l’hépatite C, infection présente pour une majorité des usagers problématiques de drogues, reste à un niveau très élevé malgré certains signes récents pouvant laisser penser à une amorce de décroissance chez certaines populations (figure 3.4

). Les données déclaratives, seules disponibles pour observer des évolutions à ce jour en France, évoquent une décroissance de la prévalence de la positivité déclarée à l’hépatite C en particulier chez les plus jeunes (OFDT, 2005

; Jauffret-Roustide et coll., 2006

; Cadet-Taïrou et coll., 2010

; Costes, 2010

).

Le dépistage de l’infection à VIH/VHC semble se généraliser pour la population des usagers de drogues vus par le dispositif sanitaire ou social. L’étude Ena-Caarud montre qu’en 2008, une grande majorité des usagers de drogues fréquentant les structures de première ligne a déjà pratiqué un dépistage pour l’infection à VIH et l’infection à VHC. Parmi eux, seuls 13 % n’ont jamais pratiqué de test pour le dépistage du VHC et 16 % ne se sont jamais fait dépister pour le VIH. Parmi les personnes qui ont déjà utilisé l’injection au moins une fois dans la vie, seuls 9 % n’ont jamais pratiqué de test de dépistage de l’hépatite C et 8 % de test de dépistage pour le VIH. La part des usagers des structures de première ligne n’ayant jamais pratiqué de dépistage semble régresser au fil du temps. Cependant, si les conduites à risque persistent, ces dépistages sont rapidement obsolètes : pour plus de la moitié de ceux qui ont reçu un résultat négatif, celui-ci date d’au moins 6 mois (Cadet-Taïrou et coll., 2010

).

La prise en charge médicale de l’hépatite C semble également progresser pour la population des usagers drogues vus par le dispositif sanitaire ou social. En 2008, deux tiers des usagers de drogues fréquentant les structures de première ligne (70 %) s’étant déclarés positifs au test pour l’hépatite C ont eu au moins une consultation relative à cette infection dans les 12 mois précédant l’enquête. Un peu plus du quart (28 %) a ou a eu un traitement prescrit pour cette infection. Ce résultat apparaît comme une progression par rapport à la même enquête en 2006 (Cadet-Taïrou et coll., 2008

et 2010

).

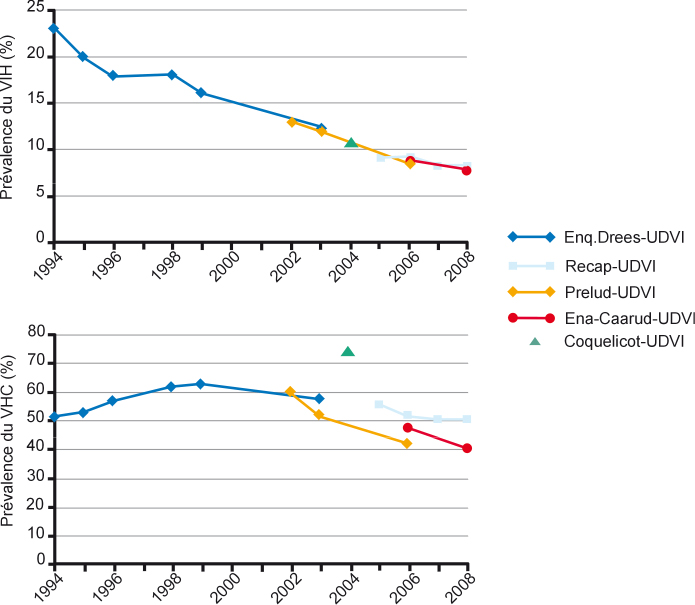

Mortalité attribuable à la consommation de drogues illicites

En matière de mortalité, nous ne disposons que de données très partielles qui ne permettent pas une estimation globale du nombre de décès attribuables à la consommation de drogues illicites, comme celles établies pour l’alcool et le tabac. Néanmoins, une étude rétrospective établit que les hommes interpellés pour usage d’héroïne, de cocaïne ou de crack ont 5 fois plus de risque de décéder que les autres hommes du même âge ; pour les femmes, ce sur-risque est doublé. Malgré leur lacune à documenter l’ampleur réelle de la mortalité, les données de routine permettent d’en suivre l’évolution. Le nombre de décès de toxicomanes a fortement décru depuis le milieu des années 1990. Ainsi, le nombre annuel de décès par surdose constatés par la police est passé de plus de 500 au milieu des années 1990 à moins de 100 au cours des dernières années. Néanmoins, une certaine reprise semble se dessiner ces dernières années (figure 3.5

). Ainsi, le nombre de décès liés aux usages de drogues enregistrés par l’Inserm (CepiDc) a augmenté de 30 % au cours des sept dernières années. Le nombre de décès par sida chez les usagers de drogues par voie injectable a également fortement diminué entre 1994 et 1997 (332 cas en 1997). Cette baisse s’est poursuivie, à un rythme plus lent ensuite (69 cas en 2006) (OFDT, 2005

et 2009b

; OFDT

8

Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). www.ofdt.fr. Séries statistiques; Disponible à :

http://www.ofdt.fr.

; Janssen et Palle, 2010

).

Autres dommages sanitaires et sociaux liés aux drogues illicites

La connaissance que l’on a de la santé des usagers de drogues est dépendante des indicateurs accessibles et des priorités de santé publique. Ainsi, les pathologies concentrant l’attention des politiques sont plutôt bien documentées – pathologies infectieuses (VIH, VHC) et leurs facteurs de risque, décès directement liés à l’usage de drogues – tandis que d’autres aspects de la santé de ces populations (infections bactériennes, état de santé général, morbidité psychique) qui suscitent moins d’intérêt collectif, ou sont plus difficiles à mesurer, ne sont que peu ou pas documentés (Bello et coll., 2010

).

Les usagers de drogues injecteurs rencontrent fréquemment d’autres problèmes somatiques que des infections virales : morbidité infectieuse (bronchites, rhumes, abcès...), mais également pathologies de l’appareil locomoteur (douleurs, fractures, violences, accidents...), problèmes de peau et de dents (mycose, plaies, ulcères cutanés...) ou encore pathologies d’ordre digestif (constipation, diarrhées, ulcères gastro-duodénaux, pathologies du foie...), problèmes cardiaques (tableau 3.IV

). Les pratiques d’injection peuvent parfois entraîner des pathologies infectieuses lourdes telles que : septicémies, endocardites, arthrites. Environ un tiers des usagers de drogues vus par les Caarud se perçoit en mauvaise ou très mauvaise santé sur le plan physique (Cadet-Taïrou et coll., 2008

).

Tableau 3.IV Conséquences de l’injection rapportées par les usagers de structures de première ligne (d’après Prelud, 2006; Trend/OFDT)

|

Conséquences de l’injection

|

Injection de BHD

dans le mois (N=239)

|

Injection mais pas

de BHD (N=43)

|

Ensemble

(N=282)

|

|

Abcès cutanés

Difficultés à l’injection

Poussière (poussée fébrile)

Bleus, hématomes

Veines bouchées, thrombose, phlébite

Gonflement des mains

Gonflement des pieds ou des jambes

|

36

68

31

56

46

43

16

|

19

49

23

44

30

21

7

|

33

65

30

54

44

40

15

|

BHD : Buprénorphine haut-dosage

Des surdoses non mortelles sont également fréquemment rapportées : 7 % des usagers de drogues vus en 2008 en Caarud déclarent avoir connu au moins un épisode dans l’année de perte de connaissance après consommation (Cadet-Taïrou et coll., 2010

).

Les comorbidités psychiatriques chez les toxicomanes sont fréquentes mais ce fait n’est pas solidement quantifié en France. Les états d’angoisse, la dépression, les troubles de la personnalité et les troubles psychotiques observés peuvent préexister et éventuellement être aggravés ou révélés par l’usage de produits ou être consécutifs à cette consommation.

Les symptômes psychiques occupent en effet une place importante parmi les problèmes de santé cités spontanément par les usagers des Caarud ; 45 % d’entre eux se perçoivent en mauvaise santé psychique et cette proportion s’accroît avec l’âge. Ils évoquent notamment la dépression, les pulsions suicidaires, l’angoisse ou des épisodes de délire (Cadet-Taïrou et coll., 2010

).

Dans les centres de soins spécialisés pour toxicomanes (CSST/Csapa), près d’une personne sur trois, prise en charge pour un problème autre que le cannabis, a déjà été hospitalisée en psychiatrie pour un motif autre que le sevrage. Un quart des usagers (24 %) a déjà fait une tentative de suicide (OFDT

9

Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). www.ofdt.fr. RECAP ; Disponible à l’adresse :

http://www.ofdt.fr.

).

Précarité sociale

Les usagers de drogues se caractérisent par une situation sociale plus précaire que celle de la population générale, que ce soit en termes de logement, de revenu d’emploi, ou de couverture sociale.

Les usagers qui ont fréquenté en 2008 les structures de réduction des risques présentaient une vulnérabilité sociale importante :

• parmi eux, la moitié (49,3 %) connaissait des conditions de logement instables : 60 % d’entre eux étaient sans domicile fixe ou vivaient en squat, tandis que les autres disposaient d’un mode de logement provisoire ;

• seul un usager sur cinq disposait d’un salaire ou d’allocations de chômage (21,8 %). Plus de la moitié (51,7 %) percevait un revenu social : le RMI ou revenu minimum d’insertion (35,2 %) ou une allocation adulte handicapé (13,9 %). Enfin, un autre quart ne disposait d’aucun revenu licite (mendicité, ressources illégales, prostitution) ;

• la moitié (50,2 %) était affiliée à l’Assurance Maladie par le biais de la CMU (Couverture maladie universelle). Dans l’ensemble, seuls 4,6 % des usagers des structures de première ligne n’avaient aucune couverture sociale, 2,9 % bénéficiaient de l’AME (Aide médicale d’état) ;

• sur le plan des acquis scolaires, 23,4 % d’entre eux seulement ont atteint le niveau du baccalauréat (avec ou sans l’examen). La plus grande partie (63,6 %) dispose d’un diplôme professionnel du secondaire (CAP, BEP) ou n’a pas été au-delà du collège ;

• si la grande majorité disposait de papiers d’identité valides (français ou étrangers), 11 % se trouvaient sans papiers d’identité. Parmi eux, la moitié se trouvait en France illégalement, l’autre moitié ayant égaré ou s’étant fait voler ses documents d’identité (Cadet-Taïrou et coll., 2010

).

Si le traitement de substitution a permis une sortie de la précarité pour un certain nombre d’usagers de drogues, les dispositifs de réduction des risques ont vu, en particulier depuis 2002, de nouveaux groupes de populations précaires recourir à leurs services. Il s’agit de « jeunes errants » dépourvus de tout soutien familial et institutionnel ou des migrants totalement démunis, notamment en provenance d’Europe de l’Est. Ces usagers de drogues adoptent souvent des conduites d’usage radicales (poly-usage anarchique, injection), vivent dans des conditions de précarité souvent extrêmes, et se rapprochent peu des systèmes de soins. Ainsi, la nouvelle génération d’usagers des Caarud (de moins de 25 ans) est celle qui partage le plus le matériel d’injection (entre deux à trois fois plus selon l’élément concerné que les 35 ans et plus). Entre 2006 et 2008, on assiste d’ailleurs à une stagnation – voire à une légère remontée – de la prévalence du partage récent chez les usagers des Caarud. Ces nouveaux usagers précaires cumulent d’autant plus les risques sanitaires qu’ils méconnaissent les pratiques de réduction des risques et qu’ils recourent fréquemment à la prostitution. En 2008, le dispositif Trend signale, parmi les groupes les plus précaires, des injections pratiquées collectivement en urgence (pour ne pas être porteurs du produit et donc coupables d’une infraction) réalisées dans des conditions sanitaires dramatiques où les contaminations paraissent inévitables. Enfin, parmi les jeunes désaffiliés, la présence croissante d’une population féminine observée également par le dispositif Trend depuis 2002 pose des questions spécifiques sur le plan socio-sanitaire : violences, infections, grossesses non désirées, prostitution... (Cadet-Taïrou et coll., 2010

; Costes, 2010

).

Conséquences judiciaires

Les interpellations pour infraction à la législation sur les stupéfiants (ILS), pour usage simple, sont en forte progression quasi continue depuis 20 ans. En 2008, 148 000 interpellations pour usage de stupéfiants ont été enregistrées, dans 9 cas sur 10 relatives au cannabis. Ces interpellations aboutissent dans 1 cas sur 10 à une condamnation pour une peine qui peut aller jusqu’à de la prison ferme (dans une minorité de cas). Les classements sans suite ou les alternatives aux poursuites sont donc très majoritairement l’aboutissement d’une procédure d’ILS (OFDT

10

Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). www.ofdt.fr. Séries statistiques ; Disponible à l’adresse :

http://www.ofdt.fr.

; OCRTIS, 2009

).

Les difficultés judiciaires sont très fréquemment rencontrées par les usagers de drogues. En 2008, 38 % des usagers de drogues pris en charge en centre de soin spécialisé ont déjà connu un épisode d’incarcération et parmi eux, un quart a connu au moins 4 antécédents d’incarcération. Les usagers qui fréquentent les Caarud ont également de fréquents contacts avec le dispositif répressif. En 2008, 17,4 % d’entre eux ont connu au moins un épisode d’incarcération dans l’année, proportion identique à celle relevée en 2006. Un homme sur cinq est concerné (19,9 %) alors que seules 8,7 % des femmes ont été incarcérées. Selon les témoignages des acteurs socio-sanitaires, les processus de prises en charge psychosociale ou sanitaire sont fréquemment interrompus par ces épisodes (OFDT

11

Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). www.ofdt.fr. RECAP ; Disponible à l’adresse :

http://www.ofdt.fr.

; Chalumeau, 2010

).

En conclusion, la connaissance que nous avons aujourd’hui de l’état de santé des usagers de drogues s’est notablement renforcée, ce qui nous permet de faire le constat d’une amélioration de leur état de santé pour une majorité des usagers de drogues depuis le milieu des années 1990. Cette amélioration concerne principalement les contaminations par le VIH et les décès par surdose. Elle doit être relativisée par l’aspect encore lacunaire de notre connaissance sur ce sujet. Il n’y a encore que trop peu de données disponibles sur les problèmes somatiques autres que les infections virales, la comorbidité psychiatrique et les problèmes sociaux auxquels sont confrontés ces populations. À côté d’une population vieillissante d’anciens héroïnomanes, polyconsommateurs et très largement bénéficiaires de traitements de substitution, on voit apparaître ces dernières années de nouveaux groupes – jeunes errants désaffiliés, moins jeunes usagers très marginalisés, Français ou migrants, femmes ou hommes – qui viennent élargir la palette des substances utilisées et des modalités d’usage mais aussi mettre en relief la dimension sociale du phénomène des drogues. Au-delà des questions que posent la difficulté de leur existence et la manière d’y pallier, la précarité sociale, avec ses conséquences en termes de faible accessibilité à l’information et aux dispositifs médico-sociaux, est un enjeu majeur pour le développement d’une stratégie de réduction des risques.

Bibliographie

[1] beck f,

legleye s,

spilka s. Cannabis, cocaïne, ecstasy : entre expérimentation et usage régulier.

Baromètre santé 2005. BECK F, GUILBERT P, GAUTIER A (ed). INPES;

Saint-Denis:2008;

169221

[2] bello py,

cadet-tairou a,

halfen s. L’état de santé des usagers problématiques.

Les usages de drogues illicites en France depuis 1999 vus au travers du dispositif TREND. COSTES JM (ed). OFDT;

Saint-Denis:2010;

3850

[3] cadet-taïrou a,

gandilhon m,

toufik a,

evrard i. Phénomènes émergents liés aux drogues en 2006. Huitième rapport national du dispositif TREND.

OFDT;

Saint-Denis :2008;

189pp.

[4] cadet-taïrou a,

gandilhon m,

lahaie e,

chalumeau m,

coquelin a,

toufik a. Drogues et usages de drogues. État des lieux et tendances récentes 2007-2009 en France - Neuvième édition du rapport national du dispositif TREND.

OFDT;

Saint- Denis:2010;

280pp.

[5] chalumeau m. Les Caarud en 2008 : Analyse nationale des rapports d’activité asa-caarud. OFDT, Focus.

juillet 2010;

21pp.

[6] chalumeau m,

stawinski a,

toufik a,

cadet-tairou a. Les Caarud en 2006 et 2007 : Analyse nationale des rapports d’activité.

2009;

21pp.

[7] costes jm. Cannabis, données essentielles.

OFDT, 232;

Saint-Denis:2007;

[8] costes jm. Prévalence de l’usage problématique de drogues en France : estimations 2006.

Tendances. 2009;

69:1

-4

[9] costes jm. Les usages de drogues illicites en France depuis 1999 vus au travers du dispositif TREND.

OFDT;

Saint-Denis:2010;

194pp.

[10] costes jm,

cadet-taïrou a. État des lieux sur les consommations de drogues licites et illicites en France. Cahiers de la Sécurité, 2008. 5 (Dossier : Le fléau de la drogue).

3143

[11] costes jm,

cadet-tairou a,

thirion x,

bello py,

palle c. Prévalence de l’usage problématique de drogues en France - Estimations 2006.

OFDT;

Saint-Denis:2009;

29pp.

[12]emcdda (european monitoring centre for drugs and drug addiction). Estimating the prevalence of problem drug use in Europe.

EMCDDA. 272;

Lisbon:1997;

[13]emcdda (european monitoring centre for drugs and drug addiction). EMCDDA recommended draft technical tools and guidelines; key epidemiological indicator: prevalence of problem drug use.

EMCDDA;

Lisbon:2004;

47pp.

[14] girard g,

boscher g,

chalumeau m. Les pratiques d’injection en milieu festif : État des lieux en 2008.

Saint-Denis:2009;

[15] halfen s,

gremy i. Toxicomanie et usages de drogues à Paris : état des lieux et évolutions en 2008, TREND.

ORS Ile-de-France:OFDT;

Paris:2009;

[16] hibell b,

guttormsson u,

ahlström s,

balakireva o,

bjarnason t, et coll. The 2007 ESPAD Report. Substance use among students in 35 European countries. 2009, Stockholm: The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs/CAN. 406.

[17]institut national de la santé et de la recherche médicale (inserm). Cannabis Quels effets sur le comportement et la santé ? Collection Expertise collective.

, Éditions Inserm;

2001;

429pp.

[18] janssen e,

palle c. Les surdoses mortelles par usage de substances psychoactives en France.

Tendances. 2010, 2010;

1

-4

[19] jauffret-roustide m,

couturier e,

le strat y,

barin f,

emmanuelli et coll. Estimation de la séroprévalence du VIH et du VHC et profils des usagers de drogues en France. Étude InVS-ANRS Coquelicot, 2004.

BEH. 2006;

33:244

-247

[20] legleye s,

spilka s,

le nezet o. Drogues à l’adolescence en 2005 – Niveaux, contextes d’usage et évolutions à 17 ans en France – Résultats de la cinquième enquête nationale ESCAPAD.

OFDT;

Saint-Denis:2007;

77pp.

[21] legleye s,

beck f. Alcool: une baisse sensible des niveaux de consommation.

Baromètre santé 2005. BECK F, GUILBERT P, GAUTIER A (eds). INPES;

Saint-Denis:2008;

113154

[22] legleye s,

spilka s,

le nezet o,

laffiteau c. Les drogues à 17 ans. Résultats de l’enquête ESCAPAD 2008. OFDT.

Tendances. 2009;

66:1

-6

[23]ofdt (observatoire français des drogues et des toxicomanies). Drogues et dépendances, données essentielles.

Paris:La Découverte;

202:2005;

[24]ofdt (observatoire français des drogues et des toxicomanies). Drogues, chiffres clés.

OFDT;

Saint-Denis:2009a;

6pp.

[25]ofdt (observatoire français des drogues et des toxicomanies). National report to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point, FRANCE, new development, trends and in-depth information on selected issues.

OFDT;

Saint-Denis:2009b;

[26]office central pour la repression du trafic illicite des stupefiants (ocrtis). Usage et trafic des produits stupéfiants en France en 2008.

OCRTIS;

Nanterre:2009;

[27] palle c,

vaissade l. Premiers résultats nationaux de l’enquête RECAP. Les personnes prises en charge dans les CSST et les CCAA en 2005.

Tendances. 2007;

54:1

-6

[28] peretti-watel p,

beck f,

wilquin jl. Les Français et la cigarette en 2005 : un divorce pas encore consommé.

Baromètre santé 2005. BECK F, GUILBERT P, GAUTIER A (eds). INPES;

Saint-Denis:2008;

77110

[29] reynaud-maurupt c. Les usages de la cocaïne en 2006-2007 chez les consommateurs « cachés » : Pratiques, carrières et motivations des usagers non identifiés par le système de prise en charge sanitaire et social.

OFDT;

Saint-Denis:à paraître;

[30] reynaud-maurupt c,

chaker s,

claverie o,

monzel m,

moreau c, et coll. . Pratiques et opinions liées aux usages des substances psychoactives dans l’espace festif « musiques électroniques ».

OFDT;

Saint-Denis:2007;

143pp.

[31] spilka s,

hassler c,

legleye s,

morin d,

beck f,

choquet m. Les consommations des adolescents : la France, élève moyen de l’Europe.

La Santé de l’Homme. 2006;

383:43

-46

→ Aller vers SYNTHESE

; Legleye et Beck, 2008

; Legleye et Beck, 2008 ; Peretti-Watel et coll., 2008

; Peretti-Watel et coll., 2008 ; Costes et Cadet-Taïrou, 2008

; Costes et Cadet-Taïrou, 2008 ).

). ).

). ).

). ).

). ).

). ).

). ).

). ) (Legleye et coll., 2007

) (Legleye et coll., 2007 et 2009

et 2009 ).

). ; Peretti-Watel et coll., 2008

; Peretti-Watel et coll., 2008 ; Legleye et coll., 2009

; Legleye et coll., 2009 ; OFDT2

).

; OFDT2

).

; Legleye et coll., 2007

; Legleye et coll., 2007 ).

). ) (Costes, 2007

) (Costes, 2007 ; Beck et coll., 2008

; Beck et coll., 2008 ; Legleye et coll., 2009

; Legleye et coll., 2009 ).

).

). Selon les résultats de l’enquête scolaire européenne menée auprès des jeunes de 16 ans, les jeunes Français se positionnent à un niveau bas pour l’alcool et l’ivresse alcoolique, moyen en ce qui concerne le tabac et haut en matière d’usage de drogues illicites (Hibell et coll., 2009

). Selon les résultats de l’enquête scolaire européenne menée auprès des jeunes de 16 ans, les jeunes Français se positionnent à un niveau bas pour l’alcool et l’ivresse alcoolique, moyen en ce qui concerne le tabac et haut en matière d’usage de drogues illicites (Hibell et coll., 2009 ).

).

; Legleye et coll., 2007

; Legleye et coll., 2007 ; Beck et coll., 2008

; Beck et coll., 2008 ).

). ; Legleye et coll., 2007

; Legleye et coll., 2007 ; Beck et coll., 2008

; Beck et coll., 2008 ).

). ; Legleye et coll., 2007

; Legleye et coll., 2007 ; Beck et coll., 2008

; Beck et coll., 2008 ).

). ; Costes, 2010

; Costes, 2010 ) (tableau 3.I

) (tableau 3.I ).

). et 2004

et 2004 ).

). ). Il est probable que cette estimation ne prenne que partiellement en compte les « usagers problématiques de drogues » socialement insérés, ces derniers échappant aux sources d’information (sanitaires ou répressives utilisées par les différentes méthodes) (Costes et coll., 2009

). Il est probable que cette estimation ne prenne que partiellement en compte les « usagers problématiques de drogues » socialement insérés, ces derniers échappant aux sources d’information (sanitaires ou répressives utilisées par les différentes méthodes) (Costes et coll., 2009 ).

). )

) ; Chalumeau et coll., 2009

; Chalumeau et coll., 2009 ; Costes et coll., 2009

; Costes et coll., 2009 ).

). ).

). ). Avec la montée en charge des traitements de substitution aux opiacés, les médicaments de substitution – et plus particulièrement, la buprénorphine haut dosage (BHD) – occupent une place centrale dans la palette des produits consommés par les usagers problématiques de drogues, que ce soit dans le cadre d’un usage thérapeutique ou non thérapeutique. Selon les usagers eux-mêmes, la buprénorphine haut dosage est, en 2008, le produit qu’ils ressentent comme le plus problématique parmi l’ensemble de leurs consommations (OFDT, 2005

). Avec la montée en charge des traitements de substitution aux opiacés, les médicaments de substitution – et plus particulièrement, la buprénorphine haut dosage (BHD) – occupent une place centrale dans la palette des produits consommés par les usagers problématiques de drogues, que ce soit dans le cadre d’un usage thérapeutique ou non thérapeutique. Selon les usagers eux-mêmes, la buprénorphine haut dosage est, en 2008, le produit qu’ils ressentent comme le plus problématique parmi l’ensemble de leurs consommations (OFDT, 2005 ; Cadet-Taïrou et coll., 2008

; Cadet-Taïrou et coll., 2008 ; Costes et Cadet-Taïrou, 2008

; Costes et Cadet-Taïrou, 2008 ; OFDT4

).

; OFDT4

). ; Cadet-Taïrou et coll., 2008

; Cadet-Taïrou et coll., 2008 ; Costes, 2010

; Costes, 2010 ).

). ).

). ).

). ).

). ).

). ).

). ).

). ).

). ).

). ).

). ).

). et 2009a

et 2009a ; OFDT5

).

; OFDT5

). et 2009a

et 2009a ; OFDT6

).

; OFDT6

). ).

). ).

). ). En 2008, l’injection (au cours du mois passé) était pratiquée par 46 % des usagers de drogues fréquentant les structures d’accueil de première ligne (Caarud) et près de 16 % de ceux vus par les centres spécialisés de soins au toxicomanes (CSST/Csapa), une fois exclus les personnes prises en charge principalement pour leur consommation de cannabis ; l’âge moyen à la première injection pour cette population est de 20,7 ans (OFDT, 2005

). En 2008, l’injection (au cours du mois passé) était pratiquée par 46 % des usagers de drogues fréquentant les structures d’accueil de première ligne (Caarud) et près de 16 % de ceux vus par les centres spécialisés de soins au toxicomanes (CSST/Csapa), une fois exclus les personnes prises en charge principalement pour leur consommation de cannabis ; l’âge moyen à la première injection pour cette population est de 20,7 ans (OFDT, 2005 ; Cadet-Taïrou et coll., 2010

; Cadet-Taïrou et coll., 2010 ; OFDT7

).

; OFDT7

). ; Cadet-Taïrou et coll., 2010

; Cadet-Taïrou et coll., 2010 ; Reynaud-Maurupt, à paraître

; Reynaud-Maurupt, à paraître ).

).

).

). ) ;

) ; ) ;

) ; ).

). ), mais aussi conséquence de la mortalité liée au sida qui atteint, à cette époque, un niveau important. Ce ralentissement de l’épidémie liée au VIH pourrait s’expliquer notamment par la modification des pratiques des usagers de drogues, notamment la moindre fréquence de l’injection et le développement des stratégies de « réduction des risques » (diffusion de matériel d’injection stérile, traitements de substitution) (OFDT, 2005

), mais aussi conséquence de la mortalité liée au sida qui atteint, à cette époque, un niveau important. Ce ralentissement de l’épidémie liée au VIH pourrait s’expliquer notamment par la modification des pratiques des usagers de drogues, notamment la moindre fréquence de l’injection et le développement des stratégies de « réduction des risques » (diffusion de matériel d’injection stérile, traitements de substitution) (OFDT, 2005 ; Bello et coll., 2010

; Bello et coll., 2010 ; Cadet-Taïrou et coll., 2010

; Cadet-Taïrou et coll., 2010 ).

). ). Les données déclaratives, seules disponibles pour observer des évolutions à ce jour en France, évoquent une décroissance de la prévalence de la positivité déclarée à l’hépatite C en particulier chez les plus jeunes (OFDT, 2005

). Les données déclaratives, seules disponibles pour observer des évolutions à ce jour en France, évoquent une décroissance de la prévalence de la positivité déclarée à l’hépatite C en particulier chez les plus jeunes (OFDT, 2005 ; Jauffret-Roustide et coll., 2006

; Jauffret-Roustide et coll., 2006 ; Cadet-Taïrou et coll., 2010

; Cadet-Taïrou et coll., 2010 ; Costes, 2010

; Costes, 2010 ).

). ).

). et 2010

et 2010 ).

). ). Ainsi, le nombre de décès liés aux usages de drogues enregistrés par l’Inserm (CepiDc) a augmenté de 30 % au cours des sept dernières années. Le nombre de décès par sida chez les usagers de drogues par voie injectable a également fortement diminué entre 1994 et 1997 (332 cas en 1997). Cette baisse s’est poursuivie, à un rythme plus lent ensuite (69 cas en 2006) (OFDT, 2005

). Ainsi, le nombre de décès liés aux usages de drogues enregistrés par l’Inserm (CepiDc) a augmenté de 30 % au cours des sept dernières années. Le nombre de décès par sida chez les usagers de drogues par voie injectable a également fortement diminué entre 1994 et 1997 (332 cas en 1997). Cette baisse s’est poursuivie, à un rythme plus lent ensuite (69 cas en 2006) (OFDT, 2005 et 2009b

et 2009b ; OFDT8

; Janssen et Palle, 2010

; OFDT8

; Janssen et Palle, 2010 ).

).

).

). ). Les pratiques d’injection peuvent parfois entraîner des pathologies infectieuses lourdes telles que : septicémies, endocardites, arthrites. Environ un tiers des usagers de drogues vus par les Caarud se perçoit en mauvaise ou très mauvaise santé sur le plan physique (Cadet-Taïrou et coll., 2008

). Les pratiques d’injection peuvent parfois entraîner des pathologies infectieuses lourdes telles que : septicémies, endocardites, arthrites. Environ un tiers des usagers de drogues vus par les Caarud se perçoit en mauvaise ou très mauvaise santé sur le plan physique (Cadet-Taïrou et coll., 2008 ).

). ).

). ).

). ).

). ; Costes, 2010

; Costes, 2010 ).

). ).

). ).

).