2009

| ANALYSE |

1-

Prévention de l’obésité de l’enfant en population générale

Le nombre d’enfants présentant un excès de poids est en augmentation régulière en France (Inserm, 2000 ). Le pourcentage d’enfants de 5-12 ans dont l’indice de masse corporelle est au-delà du 97e percentile des courbes de références françaises (Rolland-Cachera et coll., 1991

). Le pourcentage d’enfants de 5-12 ans dont l’indice de masse corporelle est au-delà du 97e percentile des courbes de références françaises (Rolland-Cachera et coll., 1991 ) est passé de 3 % dans l’étude de 1955 à 10-12 % vers 1995 atteignant 16 % en 2000 (Rolland-Cachera et coll., 2002

) est passé de 3 % dans l’étude de 1955 à 10-12 % vers 1995 atteignant 16 % en 2000 (Rolland-Cachera et coll., 2002 ). Un certain nombre d’études épidémiologiques documentent un risque notable de persistance de l’obésité à l’âge adulte (de 50 à 70 % pour les adolescents obèses), un risque de surmortalité essentiellement cardiovasculaire lié au fait d’avoir été un enfant obèse et la mise en évidence d’un diabète de type II, présent chez l’enfant alors qu’il était jusqu’alors limité aux adultes. Ces arguments justifient les actions de prévention de l’obésité de l’enfant (Inserm, 2000

). Un certain nombre d’études épidémiologiques documentent un risque notable de persistance de l’obésité à l’âge adulte (de 50 à 70 % pour les adolescents obèses), un risque de surmortalité essentiellement cardiovasculaire lié au fait d’avoir été un enfant obèse et la mise en évidence d’un diabète de type II, présent chez l’enfant alors qu’il était jusqu’alors limité aux adultes. Ces arguments justifient les actions de prévention de l’obésité de l’enfant (Inserm, 2000 ) d’autant plus que le traitement de l’obésité est difficile, même s’il semble un peu plus efficace chez l’enfant que chez l’adulte (Story, 1999

) d’autant plus que le traitement de l’obésité est difficile, même s’il semble un peu plus efficace chez l’enfant que chez l’adulte (Story, 1999 ).

).

). Le pourcentage d’enfants de 5-12 ans dont l’indice de masse corporelle est au-delà du 97e percentile des courbes de références françaises (Rolland-Cachera et coll., 1991

). Le pourcentage d’enfants de 5-12 ans dont l’indice de masse corporelle est au-delà du 97e percentile des courbes de références françaises (Rolland-Cachera et coll., 1991 ) est passé de 3 % dans l’étude de 1955 à 10-12 % vers 1995 atteignant 16 % en 2000 (Rolland-Cachera et coll., 2002

) est passé de 3 % dans l’étude de 1955 à 10-12 % vers 1995 atteignant 16 % en 2000 (Rolland-Cachera et coll., 2002 ). Un certain nombre d’études épidémiologiques documentent un risque notable de persistance de l’obésité à l’âge adulte (de 50 à 70 % pour les adolescents obèses), un risque de surmortalité essentiellement cardiovasculaire lié au fait d’avoir été un enfant obèse et la mise en évidence d’un diabète de type II, présent chez l’enfant alors qu’il était jusqu’alors limité aux adultes. Ces arguments justifient les actions de prévention de l’obésité de l’enfant (Inserm, 2000

). Un certain nombre d’études épidémiologiques documentent un risque notable de persistance de l’obésité à l’âge adulte (de 50 à 70 % pour les adolescents obèses), un risque de surmortalité essentiellement cardiovasculaire lié au fait d’avoir été un enfant obèse et la mise en évidence d’un diabète de type II, présent chez l’enfant alors qu’il était jusqu’alors limité aux adultes. Ces arguments justifient les actions de prévention de l’obésité de l’enfant (Inserm, 2000 ) d’autant plus que le traitement de l’obésité est difficile, même s’il semble un peu plus efficace chez l’enfant que chez l’adulte (Story, 1999

) d’autant plus que le traitement de l’obésité est difficile, même s’il semble un peu plus efficace chez l’enfant que chez l’adulte (Story, 1999 ).

).Définition et prévalence de l’obésité

La corpulence évaluée par l’indice de Quetelet ou indice de masse corporelle [IMC = poids (kg) / taille2 (m)] variant au cours de la croissance, l’interprétation du caractère normal ou pathologique du niveau d’adiposité doit se faire en tenant compte de l’âge de l’enfant. Il existe diverses courbes de référence de la corpulence. Nous citerons les références françaises et les références de l’International obesity task force (IOTF).

En 1982, à partir des données françaises de l’étude internationale de la croissance, la France a publié des courbes de référence de l’IMC, révisées en 1991 (Rolland-Cachera et coll., 1991 ). La France a été suivie par de nombreux pays en Europe, et par les États-Unis. L’excès pondéral a pu être ainsi défini dans chaque pays à partir des percentiles les plus élevés de la distribution (97e percentile par exemple pour le surpoids incluant l’obésité).

). La France a été suivie par de nombreux pays en Europe, et par les États-Unis. L’excès pondéral a pu être ainsi défini dans chaque pays à partir des percentiles les plus élevés de la distribution (97e percentile par exemple pour le surpoids incluant l’obésité).

). La France a été suivie par de nombreux pays en Europe, et par les États-Unis. L’excès pondéral a pu être ainsi défini dans chaque pays à partir des percentiles les plus élevés de la distribution (97e percentile par exemple pour le surpoids incluant l’obésité).

). La France a été suivie par de nombreux pays en Europe, et par les États-Unis. L’excès pondéral a pu être ainsi défini dans chaque pays à partir des percentiles les plus élevés de la distribution (97e percentile par exemple pour le surpoids incluant l’obésité).En 2000, l’IOTF a élaboré une nouvelle définition de l’obésité chez l’enfant : l’IMC a été retenu pour évaluer l’adiposité parce qu’il répondait mieux que d’autres indices à différents critères de composition corporelle et était associé à divers facteurs de risque. Les seuils définissant le surpoids et l’obésité sont constitués par les percentiles IOTF C-25 et IOTF C-30, qui aboutissent respectivement aux valeurs de 25 et 30 kg/m2 à 18 ans. On notera que le percentile IOTF C-25 est proche du 97e percentile des références françaises (tableau 1.I).

Tableau Tableau 1.I Termes utilisés pour définir le surpoids et l’obésité selon les auteurs

|

Auteurs

|

Termes utilisés

|

Seuils

|

|

Surpoids (incluant obésité)

|

percentile IOTF C-25

|

|

|

Obésité

|

percentile IOTF C-30

|

|

|

Surpoids (incluant obésité)

|

97e percentile références françaises

|

|

|

Courbes du PNNS, 2003*

|

Obésité degré 1

|

97e percentile références françaises

|

|

Obésité degré 2

|

percentile IOTF C-30

|

*PNNS (Programme national nutrition santé) disponible sur le site www.sante.gouv.fr, rubrique « les dossiers », « nutrition »

Prévalence et tendance

L’obésité touche une proportion croissante d’enfants et d’adultes. L’absence de définition homogène de l’obésité de l’enfant rendait jusqu’à présent difficile l’analyse des données disponibles. La nouvelle définition internationale établie par l’IOTF permet maintenant de mieux comparer les différentes études et les différents pays.

Évolution en France

Selon la définition de l’IOTF, 18,1 % de l’ensemble des enfants français âgés de 7 à 9 ans en 2000 présentaient un surpoids et parmi eux, 3,8 % étaient obèses.

La définition française de l’excès pondéral (97e percentile des références françaises) étant disponible depuis plus longtemps, il a été possible de comparer des études réalisées antérieurement. Ainsi, dans le Centre-Ouest de la France, la prévalence du surpoids chez les enfants de 10 ans est passée de 5,1 à 12,5 % entre 1980 et 1996. En 2000, elle atteignait 16,3 %. On a pu de même observer que la prévalence des obésités massives augmentait beaucoup plus rapidement que la prévalence des obésités modérées. Par ailleurs, l’augmentation de la prévalence du surpoids chez l’enfant (passant de 5,1 % à 12,5 % entre 1980 et 1996) est plus rapide que chez l’adulte (passant de 6 à 9 %), ce qui laisse prévoir une aggravation de cette épidémie chez l’adulte dans les années à venir.

Evolution en Europe

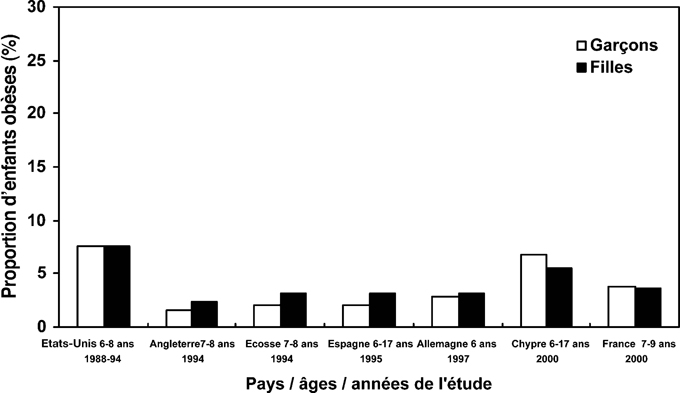

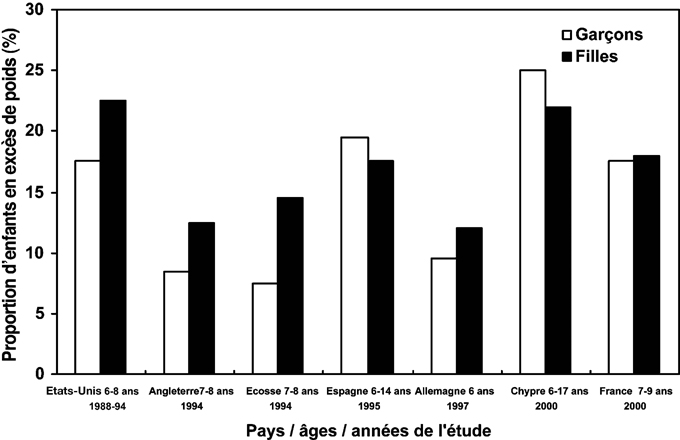

Les figures 1.1a et 1.1b

et 1.1b résument les données les plus récentes sur la prévalence de l’obésité et du surpoids des enfants européens par rapport aux enfants américains, selon la définition de l’IOTF. La prévalence de l’obésité est nettement plus élevée aux États-Unis qu’en Europe ; en revanche, le pourcentage d’enfants présentant un surpoids est peu différent entre les deux continents.

résument les données les plus récentes sur la prévalence de l’obésité et du surpoids des enfants européens par rapport aux enfants américains, selon la définition de l’IOTF. La prévalence de l’obésité est nettement plus élevée aux États-Unis qu’en Europe ; en revanche, le pourcentage d’enfants présentant un surpoids est peu différent entre les deux continents.

et 1.1b

et 1.1b résument les données les plus récentes sur la prévalence de l’obésité et du surpoids des enfants européens par rapport aux enfants américains, selon la définition de l’IOTF. La prévalence de l’obésité est nettement plus élevée aux États-Unis qu’en Europe ; en revanche, le pourcentage d’enfants présentant un surpoids est peu différent entre les deux continents.

résument les données les plus récentes sur la prévalence de l’obésité et du surpoids des enfants européens par rapport aux enfants américains, selon la définition de l’IOTF. La prévalence de l’obésité est nettement plus élevée aux États-Unis qu’en Europe ; en revanche, le pourcentage d’enfants présentant un surpoids est peu différent entre les deux continents. | Figure Figure 1.1a Prévalence de l’obésité chez les enfants européens et américains (d’après Rolland-Cachera et Thibault, 2002 ) ) |

Il faut noter toutefois que les données américaines (1988-94) sont plus anciennes que celles des autres pays (en particulier les données françaises ont été recueillies en 2000), pouvant expliquer en partie cette faible différence entre ces deux continents.

D’après l’ensemble de ces données, il s’agit donc d’un phénomène inquiétant, de par son ampleur et du fait qu’il entraîne une aggravation des risques morbides.

Facteurs de risque de l’obésité

Les deux principaux facteurs de risque évoqués concernent les aspects nutritionnels et le rôle de l’activité physique.

Aspects nutritionnels

L’obésité, qui est une maladie polygénique à forte composante environnementale (Astrup, 1999 ; Maffeis, 1999

; Maffeis, 1999 ), s’installe lorsque les apports énergétiques sont supérieurs aux dépenses. Mais il faut également prendre en compte le rôle des macronutriments en termes de bilan ou de balance, en distinguant les lipides des autres nutriments, car ils ont des effets particuliers sur les mécanismes de régulation de la composition corporelle (Ziegler et Debry, 1997

), s’installe lorsque les apports énergétiques sont supérieurs aux dépenses. Mais il faut également prendre en compte le rôle des macronutriments en termes de bilan ou de balance, en distinguant les lipides des autres nutriments, car ils ont des effets particuliers sur les mécanismes de régulation de la composition corporelle (Ziegler et Debry, 1997 ; Astrup, 1999

; Astrup, 1999 ; Jéquier et Tappy, 1999

; Jéquier et Tappy, 1999 ). Le caractère hyperlipidique de l’alimentation est un facteur de risque de l’obésité, chez l’enfant comme chez l’adulte (Golay et Bobbioni, 1997

). Le caractère hyperlipidique de l’alimentation est un facteur de risque de l’obésité, chez l’enfant comme chez l’adulte (Golay et Bobbioni, 1997 ), mais probablement pas au cours des premiers mois de la vie (Koletzko, 1999

), mais probablement pas au cours des premiers mois de la vie (Koletzko, 1999 ).

).

; Maffeis, 1999

; Maffeis, 1999 ), s’installe lorsque les apports énergétiques sont supérieurs aux dépenses. Mais il faut également prendre en compte le rôle des macronutriments en termes de bilan ou de balance, en distinguant les lipides des autres nutriments, car ils ont des effets particuliers sur les mécanismes de régulation de la composition corporelle (Ziegler et Debry, 1997

), s’installe lorsque les apports énergétiques sont supérieurs aux dépenses. Mais il faut également prendre en compte le rôle des macronutriments en termes de bilan ou de balance, en distinguant les lipides des autres nutriments, car ils ont des effets particuliers sur les mécanismes de régulation de la composition corporelle (Ziegler et Debry, 1997 ; Astrup, 1999

; Astrup, 1999 ; Jéquier et Tappy, 1999

; Jéquier et Tappy, 1999 ). Le caractère hyperlipidique de l’alimentation est un facteur de risque de l’obésité, chez l’enfant comme chez l’adulte (Golay et Bobbioni, 1997

). Le caractère hyperlipidique de l’alimentation est un facteur de risque de l’obésité, chez l’enfant comme chez l’adulte (Golay et Bobbioni, 1997 ), mais probablement pas au cours des premiers mois de la vie (Koletzko, 1999

), mais probablement pas au cours des premiers mois de la vie (Koletzko, 1999 ).

).La prise alimentaire est le versant comportemental de la régulation du métabolisme énergétique et de l’équilibre nutritionnel (Bellisle, 1999 ; Basdevant, 2000

; Basdevant, 2000 ). Mais le comportement alimentaire a aussi d’autres significations, qu’elles soient hédoniques, symboliques ou sociales (Bellisle, 1999

). Mais le comportement alimentaire a aussi d’autres significations, qu’elles soient hédoniques, symboliques ou sociales (Bellisle, 1999 ; Guy-Grand et Le Barzic, 2000

; Guy-Grand et Le Barzic, 2000 ). Le nourisson, qui a une alimentation uniforme, va en grandissant être confronté progressivement à l’extrême diversité de l’alimentation de l’adulte (Birch, 1998a

). Le nourisson, qui a une alimentation uniforme, va en grandissant être confronté progressivement à l’extrême diversité de l’alimentation de l’adulte (Birch, 1998a ; Birch, 1999

; Birch, 1999 ). Des phénomènes de conditionnement lui permettent d’associer les caractéristiques sensorielles d’un aliment aux signaux physiologiques qui en suivent l’ingestion (Birch, 1998a

). Des phénomènes de conditionnement lui permettent d’associer les caractéristiques sensorielles d’un aliment aux signaux physiologiques qui en suivent l’ingestion (Birch, 1998a ; Bellisle, 1999

; Bellisle, 1999 ; Birch, 1999

; Birch, 1999 ). Cet apprentissage concerne les goûts, les mécanismes de l’appétit et du rassasiement, comme le plaisir de manger (Birch, 1998a

). Cet apprentissage concerne les goûts, les mécanismes de l’appétit et du rassasiement, comme le plaisir de manger (Birch, 1998a ; Bellisle, 1999

; Bellisle, 1999 ).

).

; Basdevant, 2000

; Basdevant, 2000 ). Mais le comportement alimentaire a aussi d’autres significations, qu’elles soient hédoniques, symboliques ou sociales (Bellisle, 1999

). Mais le comportement alimentaire a aussi d’autres significations, qu’elles soient hédoniques, symboliques ou sociales (Bellisle, 1999 ; Guy-Grand et Le Barzic, 2000

; Guy-Grand et Le Barzic, 2000 ). Le nourisson, qui a une alimentation uniforme, va en grandissant être confronté progressivement à l’extrême diversité de l’alimentation de l’adulte (Birch, 1998a

). Le nourisson, qui a une alimentation uniforme, va en grandissant être confronté progressivement à l’extrême diversité de l’alimentation de l’adulte (Birch, 1998a ; Birch, 1999

; Birch, 1999 ). Des phénomènes de conditionnement lui permettent d’associer les caractéristiques sensorielles d’un aliment aux signaux physiologiques qui en suivent l’ingestion (Birch, 1998a

). Des phénomènes de conditionnement lui permettent d’associer les caractéristiques sensorielles d’un aliment aux signaux physiologiques qui en suivent l’ingestion (Birch, 1998a ; Bellisle, 1999

; Bellisle, 1999 ; Birch, 1999

; Birch, 1999 ). Cet apprentissage concerne les goûts, les mécanismes de l’appétit et du rassasiement, comme le plaisir de manger (Birch, 1998a

). Cet apprentissage concerne les goûts, les mécanismes de l’appétit et du rassasiement, comme le plaisir de manger (Birch, 1998a ; Bellisle, 1999

; Bellisle, 1999 ).

).Alimentation dans la petite enfance

La période de la petite enfance est importante pour l’apprentissage des comportements futurs. Elle a certainement un rôle propre, comme le suggère le rebond d’adiposité précoce relevé chez la plupart des obèses (vers 3 ans en moyenne au lieu de 6 ans chez les enfants normo-pondéraux) (Rolland-Cachera et coll., 1999 ). Le rôle protecteur de l’allaitement maternel été souligné par plusieurs études (Von Kries et coll., 1999

). Le rôle protecteur de l’allaitement maternel été souligné par plusieurs études (Von Kries et coll., 1999 et 2000

et 2000 ; Bergmann et coll., 2003

; Bergmann et coll., 2003 ). Pour les sujets qui avaient bénéficié d’une durée d’allaitement supérieure à 6 mois, le risque de surpoids diminuait de plus de 30 % et le risque d’obésité de plus de 40 %. Ces études ont montré une relation dose-effet entre la durée de l’allaitement et la prévalence de l’obésité chez l’enfant. Ces résultats constituent un argument pour encourager l’allaitement maternel. En France, moins de la moitié des mères allaitent. Par ailleurs, des données issues des modèles animaux montrent que les conditions nutritionnelles et métaboliques durant la gestation peuvent provoquer des modifications de poids corporel à la naissance qui, associées à des perturbations des systèmes neuropeptidergiques, peuvent être précurseurs du développement de l’obésité (Inserm, 2000

). Pour les sujets qui avaient bénéficié d’une durée d’allaitement supérieure à 6 mois, le risque de surpoids diminuait de plus de 30 % et le risque d’obésité de plus de 40 %. Ces études ont montré une relation dose-effet entre la durée de l’allaitement et la prévalence de l’obésité chez l’enfant. Ces résultats constituent un argument pour encourager l’allaitement maternel. En France, moins de la moitié des mères allaitent. Par ailleurs, des données issues des modèles animaux montrent que les conditions nutritionnelles et métaboliques durant la gestation peuvent provoquer des modifications de poids corporel à la naissance qui, associées à des perturbations des systèmes neuropeptidergiques, peuvent être précurseurs du développement de l’obésité (Inserm, 2000 ). La proportion des différents macronutriments consommés au début de la vie pourrait influencer la constitution d’une obésité. Ainsi, dans les préparations pour nourrissons (laits infantiles de premier âge), une proportion trop importante d’acide gras polyinsaturé n-6 (linoléate) pourrait favoriser la formation en excès de cellules adipeuses. La période périnatale mérite des recherches approfondies pour identifier les facteurs alimentaires pouvant avoir des conséquences à long terme. L’importance de cette période dans la constitution d’une obésité pourrait expliquer les résultats peu encourageants des interventions destinées à des âges plus tardifs.

). La proportion des différents macronutriments consommés au début de la vie pourrait influencer la constitution d’une obésité. Ainsi, dans les préparations pour nourrissons (laits infantiles de premier âge), une proportion trop importante d’acide gras polyinsaturé n-6 (linoléate) pourrait favoriser la formation en excès de cellules adipeuses. La période périnatale mérite des recherches approfondies pour identifier les facteurs alimentaires pouvant avoir des conséquences à long terme. L’importance de cette période dans la constitution d’une obésité pourrait expliquer les résultats peu encourageants des interventions destinées à des âges plus tardifs.

). Le rôle protecteur de l’allaitement maternel été souligné par plusieurs études (Von Kries et coll., 1999

). Le rôle protecteur de l’allaitement maternel été souligné par plusieurs études (Von Kries et coll., 1999 et 2000

et 2000 ; Bergmann et coll., 2003

; Bergmann et coll., 2003 ). Pour les sujets qui avaient bénéficié d’une durée d’allaitement supérieure à 6 mois, le risque de surpoids diminuait de plus de 30 % et le risque d’obésité de plus de 40 %. Ces études ont montré une relation dose-effet entre la durée de l’allaitement et la prévalence de l’obésité chez l’enfant. Ces résultats constituent un argument pour encourager l’allaitement maternel. En France, moins de la moitié des mères allaitent. Par ailleurs, des données issues des modèles animaux montrent que les conditions nutritionnelles et métaboliques durant la gestation peuvent provoquer des modifications de poids corporel à la naissance qui, associées à des perturbations des systèmes neuropeptidergiques, peuvent être précurseurs du développement de l’obésité (Inserm, 2000

). Pour les sujets qui avaient bénéficié d’une durée d’allaitement supérieure à 6 mois, le risque de surpoids diminuait de plus de 30 % et le risque d’obésité de plus de 40 %. Ces études ont montré une relation dose-effet entre la durée de l’allaitement et la prévalence de l’obésité chez l’enfant. Ces résultats constituent un argument pour encourager l’allaitement maternel. En France, moins de la moitié des mères allaitent. Par ailleurs, des données issues des modèles animaux montrent que les conditions nutritionnelles et métaboliques durant la gestation peuvent provoquer des modifications de poids corporel à la naissance qui, associées à des perturbations des systèmes neuropeptidergiques, peuvent être précurseurs du développement de l’obésité (Inserm, 2000 ). La proportion des différents macronutriments consommés au début de la vie pourrait influencer la constitution d’une obésité. Ainsi, dans les préparations pour nourrissons (laits infantiles de premier âge), une proportion trop importante d’acide gras polyinsaturé n-6 (linoléate) pourrait favoriser la formation en excès de cellules adipeuses. La période périnatale mérite des recherches approfondies pour identifier les facteurs alimentaires pouvant avoir des conséquences à long terme. L’importance de cette période dans la constitution d’une obésité pourrait expliquer les résultats peu encourageants des interventions destinées à des âges plus tardifs.

). La proportion des différents macronutriments consommés au début de la vie pourrait influencer la constitution d’une obésité. Ainsi, dans les préparations pour nourrissons (laits infantiles de premier âge), une proportion trop importante d’acide gras polyinsaturé n-6 (linoléate) pourrait favoriser la formation en excès de cellules adipeuses. La période périnatale mérite des recherches approfondies pour identifier les facteurs alimentaires pouvant avoir des conséquences à long terme. L’importance de cette période dans la constitution d’une obésité pourrait expliquer les résultats peu encourageants des interventions destinées à des âges plus tardifs.Adaptation de la prise alimentaire

L’enfant est capable de réguler la quantité d’aliments qu’il consomme en fonction de leur densité énergétique et de ses besoins (Birch et Fisher, 1998 ). Comme l’ont montré Fomon et coll. (1983

). Comme l’ont montré Fomon et coll. (1983 ) chez des nourrissons âgés de 6 semaines, la consommation de lait augmente lorsque celui-ci est dilué. Les auteurs (Birch et Deysher, 1986

) chez des nourrissons âgés de 6 semaines, la consommation de lait augmente lorsque celui-ci est dilué. Les auteurs (Birch et Deysher, 1986 ; Birch, 1998a

; Birch, 1998a ) ont mis en évidence les capacités d’ajustement immédiat et d’ajustement conditionné de jeunes enfants âgés de 3 à 5 ans. Ceux-ci se sont montrés capables de maintenir un apport énergétique constant au cours d’un même repas dont on faisait varier les modalités. De la même façon, lorsque le repas est précédé d’une précharge riche en énergie, l’enfant mange moins (Birch et Deysher, 1986

) ont mis en évidence les capacités d’ajustement immédiat et d’ajustement conditionné de jeunes enfants âgés de 3 à 5 ans. Ceux-ci se sont montrés capables de maintenir un apport énergétique constant au cours d’un même repas dont on faisait varier les modalités. De la même façon, lorsque le repas est précédé d’une précharge riche en énergie, l’enfant mange moins (Birch et Deysher, 1986 ; Birch et coll., 1993

; Birch et coll., 1993 ). Il apprend (apprentissage conditionné) à associer la flaveur de l’aliment à un apport énergétique donné (Birch et Deysher, 1986

). Il apprend (apprentissage conditionné) à associer la flaveur de l’aliment à un apport énergétique donné (Birch et Deysher, 1986 ). Les enfants de 2 à 5 ans ont aussi la faculté d’adapter leur prise alimentaire de façon à équilibrer leur bilan énergétique sur une période de quelques jours (Birch et coll., 1991

). Les enfants de 2 à 5 ans ont aussi la faculté d’adapter leur prise alimentaire de façon à équilibrer leur bilan énergétique sur une période de quelques jours (Birch et coll., 1991 ). Les coefficients de variation de l’énergie ingérée variaient de 33,6 % d’un repas à l’autre mais seulement de 10 % d’un jour à l’autre au cours des 6 jours pendant lesquels les enfants pouvaient consommer ad libitum des aliments qu’ils choisissaient (Birch et coll., 1991

). Les coefficients de variation de l’énergie ingérée variaient de 33,6 % d’un repas à l’autre mais seulement de 10 % d’un jour à l’autre au cours des 6 jours pendant lesquels les enfants pouvaient consommer ad libitum des aliments qu’ils choisissaient (Birch et coll., 1991 ). Les auteurs constatent qu’il existe des enfants bons régulateurs, capables de modifier rapidement leurs choix alimentaires pour les ajuster à leurs besoins et des enfants moins bons régulateurs, dont l’adaptation est incomplète (Bellisle, 1999

). Les auteurs constatent qu’il existe des enfants bons régulateurs, capables de modifier rapidement leurs choix alimentaires pour les ajuster à leurs besoins et des enfants moins bons régulateurs, dont l’adaptation est incomplète (Bellisle, 1999 ; Michaelsen et Jorgensen, 1995

; Michaelsen et Jorgensen, 1995 ). Le rôle de l’apprentissage est probablement capital dans ce domaine et mériterait d’être évalué par des études prospectives (Birch, 1998b

). Le rôle de l’apprentissage est probablement capital dans ce domaine et mériterait d’être évalué par des études prospectives (Birch, 1998b ; Birch, 1999

; Birch, 1999 ). En particulier, les enfants ayant un surpoids sont souvent classés comme moins bons régulateurs et les garçons sont généralement meilleurs que les filles dans ce domaine (Johnson et Birch, 1994

). En particulier, les enfants ayant un surpoids sont souvent classés comme moins bons régulateurs et les garçons sont généralement meilleurs que les filles dans ce domaine (Johnson et Birch, 1994 ). Il est possible que progressivement l’environnement familial et socioculturel exerce une influence défavorable sur les capacités d’adaptation de l’enfant. La socialisation conduit l’enfant à avoir un comportement alimentaire de moins en moins spontané (Bellisle, 1999

). Il est possible que progressivement l’environnement familial et socioculturel exerce une influence défavorable sur les capacités d’adaptation de l’enfant. La socialisation conduit l’enfant à avoir un comportement alimentaire de moins en moins spontané (Bellisle, 1999 ). En d’autres termes, l’enfant utilise moins les signaux physiologiques de la faim et de la satiété pour se conformer aux usages de la vie en société (vider complètement son assiette, manger à heures fixes…).

). En d’autres termes, l’enfant utilise moins les signaux physiologiques de la faim et de la satiété pour se conformer aux usages de la vie en société (vider complètement son assiette, manger à heures fixes…).

). Comme l’ont montré Fomon et coll. (1983

). Comme l’ont montré Fomon et coll. (1983 ) chez des nourrissons âgés de 6 semaines, la consommation de lait augmente lorsque celui-ci est dilué. Les auteurs (Birch et Deysher, 1986

) chez des nourrissons âgés de 6 semaines, la consommation de lait augmente lorsque celui-ci est dilué. Les auteurs (Birch et Deysher, 1986 ; Birch, 1998a

; Birch, 1998a ) ont mis en évidence les capacités d’ajustement immédiat et d’ajustement conditionné de jeunes enfants âgés de 3 à 5 ans. Ceux-ci se sont montrés capables de maintenir un apport énergétique constant au cours d’un même repas dont on faisait varier les modalités. De la même façon, lorsque le repas est précédé d’une précharge riche en énergie, l’enfant mange moins (Birch et Deysher, 1986

) ont mis en évidence les capacités d’ajustement immédiat et d’ajustement conditionné de jeunes enfants âgés de 3 à 5 ans. Ceux-ci se sont montrés capables de maintenir un apport énergétique constant au cours d’un même repas dont on faisait varier les modalités. De la même façon, lorsque le repas est précédé d’une précharge riche en énergie, l’enfant mange moins (Birch et Deysher, 1986 ; Birch et coll., 1993

; Birch et coll., 1993 ). Il apprend (apprentissage conditionné) à associer la flaveur de l’aliment à un apport énergétique donné (Birch et Deysher, 1986

). Il apprend (apprentissage conditionné) à associer la flaveur de l’aliment à un apport énergétique donné (Birch et Deysher, 1986 ). Les enfants de 2 à 5 ans ont aussi la faculté d’adapter leur prise alimentaire de façon à équilibrer leur bilan énergétique sur une période de quelques jours (Birch et coll., 1991

). Les enfants de 2 à 5 ans ont aussi la faculté d’adapter leur prise alimentaire de façon à équilibrer leur bilan énergétique sur une période de quelques jours (Birch et coll., 1991 ). Les coefficients de variation de l’énergie ingérée variaient de 33,6 % d’un repas à l’autre mais seulement de 10 % d’un jour à l’autre au cours des 6 jours pendant lesquels les enfants pouvaient consommer ad libitum des aliments qu’ils choisissaient (Birch et coll., 1991

). Les coefficients de variation de l’énergie ingérée variaient de 33,6 % d’un repas à l’autre mais seulement de 10 % d’un jour à l’autre au cours des 6 jours pendant lesquels les enfants pouvaient consommer ad libitum des aliments qu’ils choisissaient (Birch et coll., 1991 ). Les auteurs constatent qu’il existe des enfants bons régulateurs, capables de modifier rapidement leurs choix alimentaires pour les ajuster à leurs besoins et des enfants moins bons régulateurs, dont l’adaptation est incomplète (Bellisle, 1999

). Les auteurs constatent qu’il existe des enfants bons régulateurs, capables de modifier rapidement leurs choix alimentaires pour les ajuster à leurs besoins et des enfants moins bons régulateurs, dont l’adaptation est incomplète (Bellisle, 1999 ; Michaelsen et Jorgensen, 1995

; Michaelsen et Jorgensen, 1995 ). Le rôle de l’apprentissage est probablement capital dans ce domaine et mériterait d’être évalué par des études prospectives (Birch, 1998b

). Le rôle de l’apprentissage est probablement capital dans ce domaine et mériterait d’être évalué par des études prospectives (Birch, 1998b ; Birch, 1999

; Birch, 1999 ). En particulier, les enfants ayant un surpoids sont souvent classés comme moins bons régulateurs et les garçons sont généralement meilleurs que les filles dans ce domaine (Johnson et Birch, 1994

). En particulier, les enfants ayant un surpoids sont souvent classés comme moins bons régulateurs et les garçons sont généralement meilleurs que les filles dans ce domaine (Johnson et Birch, 1994 ). Il est possible que progressivement l’environnement familial et socioculturel exerce une influence défavorable sur les capacités d’adaptation de l’enfant. La socialisation conduit l’enfant à avoir un comportement alimentaire de moins en moins spontané (Bellisle, 1999

). Il est possible que progressivement l’environnement familial et socioculturel exerce une influence défavorable sur les capacités d’adaptation de l’enfant. La socialisation conduit l’enfant à avoir un comportement alimentaire de moins en moins spontané (Bellisle, 1999 ). En d’autres termes, l’enfant utilise moins les signaux physiologiques de la faim et de la satiété pour se conformer aux usages de la vie en société (vider complètement son assiette, manger à heures fixes…).

). En d’autres termes, l’enfant utilise moins les signaux physiologiques de la faim et de la satiété pour se conformer aux usages de la vie en société (vider complètement son assiette, manger à heures fixes…).Choix et préférences alimentaires

Les goûts et les préférences influencent les choix alimentaires à tous les âges de la vie, mais ils peuvent évoluer avec le temps (Birch, 1999 ). Les nourrissons réagissent avec un réflexe gusto-facial évoquant le contentement lorsqu’ils reçoivent un produit sucré. Le goût pour le sucré reste puissant chez le jeune enfant, mais la consommation de produits sucrés varie énormément entre les âges de 2 et 8 ans comme l’a montré une étude longitudinale (Deheeger et coll., 1996

). Les nourrissons réagissent avec un réflexe gusto-facial évoquant le contentement lorsqu’ils reçoivent un produit sucré. Le goût pour le sucré reste puissant chez le jeune enfant, mais la consommation de produits sucrés varie énormément entre les âges de 2 et 8 ans comme l’a montré une étude longitudinale (Deheeger et coll., 1996 ). Il n’a d’ailleurs pas été trouvé de lien avec l’incidence de l’obésité. Selon Birch (1992

). Il n’a d’ailleurs pas été trouvé de lien avec l’incidence de l’obésité. Selon Birch (1992 ), les enfants ont une certaine préférence pour les aliments sucrés et gras, parce qu’ils ont appris à choisir les aliments à densité énergétique élevée pour satisfaire leurs besoins énergétiques. Ils associent la flaveur de ces aliments aux signaux physiologiques agréables qui résultent d’un apport énergétique élevé, tout spécialement lorsqu’ils ont faim (Birch, 1992

), les enfants ont une certaine préférence pour les aliments sucrés et gras, parce qu’ils ont appris à choisir les aliments à densité énergétique élevée pour satisfaire leurs besoins énergétiques. Ils associent la flaveur de ces aliments aux signaux physiologiques agréables qui résultent d’un apport énergétique élevé, tout spécialement lorsqu’ils ont faim (Birch, 1992 ; Johnson et coll., 1991

; Johnson et coll., 1991 ). Mais rien ne prouve que ce phénomène soit plus marqué chez les sujets à risque d’obésité. Néanmoins, il a été récemment montré que le goût des enfants pour les aliments riches en lipides, de même que la consommation alimentaire de lipides de ces enfants, étaient corrélés à l’indice de masse corporelle (IMC) des parents (Fisher et Birch, 1995

). Mais rien ne prouve que ce phénomène soit plus marqué chez les sujets à risque d’obésité. Néanmoins, il a été récemment montré que le goût des enfants pour les aliments riches en lipides, de même que la consommation alimentaire de lipides de ces enfants, étaient corrélés à l’indice de masse corporelle (IMC) des parents (Fisher et Birch, 1995 ); l’influence de la famille paraît donc considérable dans le processus des choix alimentaires (Oliveria et coll., 1992

); l’influence de la famille paraît donc considérable dans le processus des choix alimentaires (Oliveria et coll., 1992 ; Vauthier et coll., 1996

; Vauthier et coll., 1996 ). Peu d’études ont été consacrées aux facteurs génétiques qui jouent probablement un rôle dans ce domaine (Faith et coll., 1997

). Peu d’études ont été consacrées aux facteurs génétiques qui jouent probablement un rôle dans ce domaine (Faith et coll., 1997 ; Reed et coll., 1997

; Reed et coll., 1997 ; Birch, 1999

; Birch, 1999 ).

).

). Les nourrissons réagissent avec un réflexe gusto-facial évoquant le contentement lorsqu’ils reçoivent un produit sucré. Le goût pour le sucré reste puissant chez le jeune enfant, mais la consommation de produits sucrés varie énormément entre les âges de 2 et 8 ans comme l’a montré une étude longitudinale (Deheeger et coll., 1996

). Les nourrissons réagissent avec un réflexe gusto-facial évoquant le contentement lorsqu’ils reçoivent un produit sucré. Le goût pour le sucré reste puissant chez le jeune enfant, mais la consommation de produits sucrés varie énormément entre les âges de 2 et 8 ans comme l’a montré une étude longitudinale (Deheeger et coll., 1996 ). Il n’a d’ailleurs pas été trouvé de lien avec l’incidence de l’obésité. Selon Birch (1992

). Il n’a d’ailleurs pas été trouvé de lien avec l’incidence de l’obésité. Selon Birch (1992 ), les enfants ont une certaine préférence pour les aliments sucrés et gras, parce qu’ils ont appris à choisir les aliments à densité énergétique élevée pour satisfaire leurs besoins énergétiques. Ils associent la flaveur de ces aliments aux signaux physiologiques agréables qui résultent d’un apport énergétique élevé, tout spécialement lorsqu’ils ont faim (Birch, 1992

), les enfants ont une certaine préférence pour les aliments sucrés et gras, parce qu’ils ont appris à choisir les aliments à densité énergétique élevée pour satisfaire leurs besoins énergétiques. Ils associent la flaveur de ces aliments aux signaux physiologiques agréables qui résultent d’un apport énergétique élevé, tout spécialement lorsqu’ils ont faim (Birch, 1992 ; Johnson et coll., 1991

; Johnson et coll., 1991 ). Mais rien ne prouve que ce phénomène soit plus marqué chez les sujets à risque d’obésité. Néanmoins, il a été récemment montré que le goût des enfants pour les aliments riches en lipides, de même que la consommation alimentaire de lipides de ces enfants, étaient corrélés à l’indice de masse corporelle (IMC) des parents (Fisher et Birch, 1995

). Mais rien ne prouve que ce phénomène soit plus marqué chez les sujets à risque d’obésité. Néanmoins, il a été récemment montré que le goût des enfants pour les aliments riches en lipides, de même que la consommation alimentaire de lipides de ces enfants, étaient corrélés à l’indice de masse corporelle (IMC) des parents (Fisher et Birch, 1995 ); l’influence de la famille paraît donc considérable dans le processus des choix alimentaires (Oliveria et coll., 1992

); l’influence de la famille paraît donc considérable dans le processus des choix alimentaires (Oliveria et coll., 1992 ; Vauthier et coll., 1996

; Vauthier et coll., 1996 ). Peu d’études ont été consacrées aux facteurs génétiques qui jouent probablement un rôle dans ce domaine (Faith et coll., 1997

). Peu d’études ont été consacrées aux facteurs génétiques qui jouent probablement un rôle dans ce domaine (Faith et coll., 1997 ; Reed et coll., 1997

; Reed et coll., 1997 ; Birch, 1999

; Birch, 1999 ).

).Il s’établit donc au cours de la petite enfance une sorte de hiérarchie dans la sélection des aliments, qui est fortement influencée par l’attitude des parents et plus généralement de l’environnement familial (Joint working group of the canadian paediatric society and health canada, 1995 ; Birch, 1998b

; Birch, 1998b ; Birch, 1999

; Birch, 1999 ). La disponibilité et l’accessibilité des aliments sont essentielles, de même que la notion d’aliment familier. Les stratégies éducatives basées sur le système de punition-récompense peuvent avoir des effets défavorables sur cet apprentissage. Les aliments interdits deviennent encore plus désirables et l’aliment-récompense utilisé comme renforçateur voit sa valeur affective augmentée (Birch et Fisher, 1998

). La disponibilité et l’accessibilité des aliments sont essentielles, de même que la notion d’aliment familier. Les stratégies éducatives basées sur le système de punition-récompense peuvent avoir des effets défavorables sur cet apprentissage. Les aliments interdits deviennent encore plus désirables et l’aliment-récompense utilisé comme renforçateur voit sa valeur affective augmentée (Birch et Fisher, 1998 ; Fisher et Birch, 1999

; Fisher et Birch, 1999 ). Un contrôle trop strict des parents, destiné par exemple à favoriser la consommation de fruits et de légumes et à limiter celle de sucreries, peut avoir l’effet inverse de celui recherché (Birch et Fisher, 1998

). Un contrôle trop strict des parents, destiné par exemple à favoriser la consommation de fruits et de légumes et à limiter celle de sucreries, peut avoir l’effet inverse de celui recherché (Birch et Fisher, 1998 ). L’important est que l’enfant apprenne à ajuster sa prise alimentaire en fonction des signaux internes de faim et de satiété qui le renseignent sur ses besoins (Bellisle, 1999

). L’important est que l’enfant apprenne à ajuster sa prise alimentaire en fonction des signaux internes de faim et de satiété qui le renseignent sur ses besoins (Bellisle, 1999 ). Proposer une alimentation saine et diversifiée est donc de la responsabilité des parents, mais l’enfant doit apprendre à choisir quand il peut manger et ce qu’il doit manger (Birch et Fisher, 1998

). Proposer une alimentation saine et diversifiée est donc de la responsabilité des parents, mais l’enfant doit apprendre à choisir quand il peut manger et ce qu’il doit manger (Birch et Fisher, 1998 ).

).

; Birch, 1998b

; Birch, 1998b ; Birch, 1999

; Birch, 1999 ). La disponibilité et l’accessibilité des aliments sont essentielles, de même que la notion d’aliment familier. Les stratégies éducatives basées sur le système de punition-récompense peuvent avoir des effets défavorables sur cet apprentissage. Les aliments interdits deviennent encore plus désirables et l’aliment-récompense utilisé comme renforçateur voit sa valeur affective augmentée (Birch et Fisher, 1998

). La disponibilité et l’accessibilité des aliments sont essentielles, de même que la notion d’aliment familier. Les stratégies éducatives basées sur le système de punition-récompense peuvent avoir des effets défavorables sur cet apprentissage. Les aliments interdits deviennent encore plus désirables et l’aliment-récompense utilisé comme renforçateur voit sa valeur affective augmentée (Birch et Fisher, 1998 ; Fisher et Birch, 1999

; Fisher et Birch, 1999 ). Un contrôle trop strict des parents, destiné par exemple à favoriser la consommation de fruits et de légumes et à limiter celle de sucreries, peut avoir l’effet inverse de celui recherché (Birch et Fisher, 1998

). Un contrôle trop strict des parents, destiné par exemple à favoriser la consommation de fruits et de légumes et à limiter celle de sucreries, peut avoir l’effet inverse de celui recherché (Birch et Fisher, 1998 ). L’important est que l’enfant apprenne à ajuster sa prise alimentaire en fonction des signaux internes de faim et de satiété qui le renseignent sur ses besoins (Bellisle, 1999

). L’important est que l’enfant apprenne à ajuster sa prise alimentaire en fonction des signaux internes de faim et de satiété qui le renseignent sur ses besoins (Bellisle, 1999 ). Proposer une alimentation saine et diversifiée est donc de la responsabilité des parents, mais l’enfant doit apprendre à choisir quand il peut manger et ce qu’il doit manger (Birch et Fisher, 1998

). Proposer une alimentation saine et diversifiée est donc de la responsabilité des parents, mais l’enfant doit apprendre à choisir quand il peut manger et ce qu’il doit manger (Birch et Fisher, 1998 ).

).Modalités des prises alimentaires et risque d’obésité

Les arguments mettant en cause la répartition des apports énergétiques au cours de la journée sont globalement peu convaincants, si l’on considère ces effets indépendamment de leurs conséquences quantitatives sur le bilan énergétique (Bellisle et coll., 1997 ; Mela et coll., 1999

; Mela et coll., 1999 ), mais le débat reste ouvert (Speechly et coll., 1999

), mais le débat reste ouvert (Speechly et coll., 1999 ). Des perturbations du cycle lipogénèse-lipolyse ont été évoquées chez l’animal, mais les mécanismes ne sont pas connus chez l’homme. Nous évoquerons successivement le rôle du décalage vespéral de la prise alimentaire, le nombre de repas, les prises extra-prandiales et la vitesse de la prise alimentaire.

). Des perturbations du cycle lipogénèse-lipolyse ont été évoquées chez l’animal, mais les mécanismes ne sont pas connus chez l’homme. Nous évoquerons successivement le rôle du décalage vespéral de la prise alimentaire, le nombre de repas, les prises extra-prandiales et la vitesse de la prise alimentaire.

; Mela et coll., 1999

; Mela et coll., 1999 ), mais le débat reste ouvert (Speechly et coll., 1999

), mais le débat reste ouvert (Speechly et coll., 1999 ). Des perturbations du cycle lipogénèse-lipolyse ont été évoquées chez l’animal, mais les mécanismes ne sont pas connus chez l’homme. Nous évoquerons successivement le rôle du décalage vespéral de la prise alimentaire, le nombre de repas, les prises extra-prandiales et la vitesse de la prise alimentaire.

). Des perturbations du cycle lipogénèse-lipolyse ont été évoquées chez l’animal, mais les mécanismes ne sont pas connus chez l’homme. Nous évoquerons successivement le rôle du décalage vespéral de la prise alimentaire, le nombre de repas, les prises extra-prandiales et la vitesse de la prise alimentaire.Depuis une dizaine d’années les études se multiplient et montrent qu’un petit déjeuner correct permet d’assurer les apports journaliers adéquats en énergie, macro- et micronutriments. Souvent, le déficit qualitatif et quantitatif du petit déjeuner n’est pas compensé par les autres repas de la journée, chez les enfants et les adolescents en particulier (Morgan et coll., 1981 ; Louis-Sylvestre, 1997

; Louis-Sylvestre, 1997 ). Selon diverses études, l’obésité est associée à des apports énergétiques plus faibles au petit déjeuner (Machinot et coll., 1975

). Selon diverses études, l’obésité est associée à des apports énergétiques plus faibles au petit déjeuner (Machinot et coll., 1975 ; Belisle et coll. 1988

; Belisle et coll. 1988 ; Deheeger et coll., 1993

; Deheeger et coll., 1993 ; Préziosi et coll., 1999

; Préziosi et coll., 1999 ). Bellisle et coll. (1988

). Bellisle et coll. (1988 ) ont rapporté dans une étude française que les enfants obèses âgés de 7 à 12 ans mangeaient moins au petit déjeuner que les enfants de corpulence normale (15,7 % versus 19 % des apports énergétiques quotidiens) mais plus au dîner (32,5 % versus 28,7 %). Le fait a été également décrit chez l’adulte (Mela et coll., 1999

) ont rapporté dans une étude française que les enfants obèses âgés de 7 à 12 ans mangeaient moins au petit déjeuner que les enfants de corpulence normale (15,7 % versus 19 % des apports énergétiques quotidiens) mais plus au dîner (32,5 % versus 28,7 %). Le fait a été également décrit chez l’adulte (Mela et coll., 1999 ). Cependant, en France, contrairement à d’autres pays, en particulier les États-Unis d’où proviennent de nombreuses études, le « saut » du petit déjeuner par les enfants et les adolescents reste rare : il concerne moins de 10 % d’entre eux (Préziosi et coll., 1996

). Cependant, en France, contrairement à d’autres pays, en particulier les États-Unis d’où proviennent de nombreuses études, le « saut » du petit déjeuner par les enfants et les adolescents reste rare : il concerne moins de 10 % d’entre eux (Préziosi et coll., 1996 ; Préziosi et coll., 1999

; Préziosi et coll., 1999 ).

).

; Louis-Sylvestre, 1997

; Louis-Sylvestre, 1997 ). Selon diverses études, l’obésité est associée à des apports énergétiques plus faibles au petit déjeuner (Machinot et coll., 1975

). Selon diverses études, l’obésité est associée à des apports énergétiques plus faibles au petit déjeuner (Machinot et coll., 1975 ; Belisle et coll. 1988

; Belisle et coll. 1988 ; Deheeger et coll., 1993

; Deheeger et coll., 1993 ; Préziosi et coll., 1999

; Préziosi et coll., 1999 ). Bellisle et coll. (1988

). Bellisle et coll. (1988 ) ont rapporté dans une étude française que les enfants obèses âgés de 7 à 12 ans mangeaient moins au petit déjeuner que les enfants de corpulence normale (15,7 % versus 19 % des apports énergétiques quotidiens) mais plus au dîner (32,5 % versus 28,7 %). Le fait a été également décrit chez l’adulte (Mela et coll., 1999

) ont rapporté dans une étude française que les enfants obèses âgés de 7 à 12 ans mangeaient moins au petit déjeuner que les enfants de corpulence normale (15,7 % versus 19 % des apports énergétiques quotidiens) mais plus au dîner (32,5 % versus 28,7 %). Le fait a été également décrit chez l’adulte (Mela et coll., 1999 ). Cependant, en France, contrairement à d’autres pays, en particulier les États-Unis d’où proviennent de nombreuses études, le « saut » du petit déjeuner par les enfants et les adolescents reste rare : il concerne moins de 10 % d’entre eux (Préziosi et coll., 1996

). Cependant, en France, contrairement à d’autres pays, en particulier les États-Unis d’où proviennent de nombreuses études, le « saut » du petit déjeuner par les enfants et les adolescents reste rare : il concerne moins de 10 % d’entre eux (Préziosi et coll., 1996 ; Préziosi et coll., 1999

; Préziosi et coll., 1999 ).

).Il ne semble pas que le nombre quotidien de repas ait, en tant que tel, un rôle régulateur majeur vis-à-vis du bilan énergétique et de la régulation pondérale. Dans une étude d’intervention concernant 226 enfants âgés de 6 à 16 ans, pensionnaires dans trois établissements différents, les auteurs (Fabry, 1970 ; Fabry et Tepperman, 1970

; Fabry et Tepperman, 1970 ) avaient pourtant montré que le poids par rapport à la taille était plus élevé au bout d’un an dans l’école où l’on servait 3 repas par jour, par rapport à celles où l’on en servait 5 ou 7. Mais l’hypothèse qu’un nombre élevé de repas (Fabry, 1970

) avaient pourtant montré que le poids par rapport à la taille était plus élevé au bout d’un an dans l’école où l’on servait 3 repas par jour, par rapport à celles où l’on en servait 5 ou 7. Mais l’hypothèse qu’un nombre élevé de repas (Fabry, 1970 ; Fabry et Tepperman, 1970

; Fabry et Tepperman, 1970 ; Debry, 1996

; Debry, 1996 ) puisse avoir un effet protecteur n’a pas été confirmée (Bellisle et coll., 1997

) puisse avoir un effet protecteur n’a pas été confirmée (Bellisle et coll., 1997 ; Mela et coll., 1999

; Mela et coll., 1999 ).

).

; Fabry et Tepperman, 1970

; Fabry et Tepperman, 1970 ) avaient pourtant montré que le poids par rapport à la taille était plus élevé au bout d’un an dans l’école où l’on servait 3 repas par jour, par rapport à celles où l’on en servait 5 ou 7. Mais l’hypothèse qu’un nombre élevé de repas (Fabry, 1970

) avaient pourtant montré que le poids par rapport à la taille était plus élevé au bout d’un an dans l’école où l’on servait 3 repas par jour, par rapport à celles où l’on en servait 5 ou 7. Mais l’hypothèse qu’un nombre élevé de repas (Fabry, 1970 ; Fabry et Tepperman, 1970

; Fabry et Tepperman, 1970 ; Debry, 1996

; Debry, 1996 ) puisse avoir un effet protecteur n’a pas été confirmée (Bellisle et coll., 1997

) puisse avoir un effet protecteur n’a pas été confirmée (Bellisle et coll., 1997 ; Mela et coll., 1999

; Mela et coll., 1999 ).

).On connaît mal les effets de la consommation de collations ou de snacks (définis comme une prise alimentaire en dehors des 3 ou 4 principaux repas, le goûter étant souvent considéré comme un vrai repas chez l’enfant) sur la régulation du bilan énergétique (Kennedy et Goldberg, 1995 ; Mela et coll., 1999

; Mela et coll., 1999 ). En revanche, les prises extra-prandiales, qui chez l’enfant se font habituellement sous forme de grignotage, jouent probablement un rôle important dans le bilan énergétique, car elles modifient les signaux de la faim et de la satiété. Elles sont souvent importantes chez l’enfant obèse. Mais le niveau de preuves est faible pour affirmer qu’elles ont systématiquement un effet pathologique. Paradoxalement, les études sur les conduites alimentaires de l’enfant ou de l’adolescent sont rares, à l’exception de celles concernant l’anorexie mentale et la boulimie. Bandini et coll. (1999

). En revanche, les prises extra-prandiales, qui chez l’enfant se font habituellement sous forme de grignotage, jouent probablement un rôle important dans le bilan énergétique, car elles modifient les signaux de la faim et de la satiété. Elles sont souvent importantes chez l’enfant obèse. Mais le niveau de preuves est faible pour affirmer qu’elles ont systématiquement un effet pathologique. Paradoxalement, les études sur les conduites alimentaires de l’enfant ou de l’adolescent sont rares, à l’exception de celles concernant l’anorexie mentale et la boulimie. Bandini et coll. (1999 ) n’ont pas trouvé que les adolescents obèses consommaient plus d’aliments hypercaloriques et à faible densité nutritionnelle (« junk food ») que les autres adolescents. Ces auteurs (Bandini et coll., 1999

) n’ont pas trouvé que les adolescents obèses consommaient plus d’aliments hypercaloriques et à faible densité nutritionnelle (« junk food ») que les autres adolescents. Ces auteurs (Bandini et coll., 1999 ) avaient tenu compte de la sous-déclaration globale des apports énergétiques liés à l’obésité, en ajustant ceux-ci sur les dépenses énergétiques mesurées par l’eau doublement marquée. Ceci n’exclut pas, cependant, que ce type d’aliments (chips, sucreries, sodas, pâtisseries, glaces) soit spécifiquement sous-déclaré par les sujets.

) avaient tenu compte de la sous-déclaration globale des apports énergétiques liés à l’obésité, en ajustant ceux-ci sur les dépenses énergétiques mesurées par l’eau doublement marquée. Ceci n’exclut pas, cependant, que ce type d’aliments (chips, sucreries, sodas, pâtisseries, glaces) soit spécifiquement sous-déclaré par les sujets.

; Mela et coll., 1999

; Mela et coll., 1999 ). En revanche, les prises extra-prandiales, qui chez l’enfant se font habituellement sous forme de grignotage, jouent probablement un rôle important dans le bilan énergétique, car elles modifient les signaux de la faim et de la satiété. Elles sont souvent importantes chez l’enfant obèse. Mais le niveau de preuves est faible pour affirmer qu’elles ont systématiquement un effet pathologique. Paradoxalement, les études sur les conduites alimentaires de l’enfant ou de l’adolescent sont rares, à l’exception de celles concernant l’anorexie mentale et la boulimie. Bandini et coll. (1999

). En revanche, les prises extra-prandiales, qui chez l’enfant se font habituellement sous forme de grignotage, jouent probablement un rôle important dans le bilan énergétique, car elles modifient les signaux de la faim et de la satiété. Elles sont souvent importantes chez l’enfant obèse. Mais le niveau de preuves est faible pour affirmer qu’elles ont systématiquement un effet pathologique. Paradoxalement, les études sur les conduites alimentaires de l’enfant ou de l’adolescent sont rares, à l’exception de celles concernant l’anorexie mentale et la boulimie. Bandini et coll. (1999 ) n’ont pas trouvé que les adolescents obèses consommaient plus d’aliments hypercaloriques et à faible densité nutritionnelle (« junk food ») que les autres adolescents. Ces auteurs (Bandini et coll., 1999

) n’ont pas trouvé que les adolescents obèses consommaient plus d’aliments hypercaloriques et à faible densité nutritionnelle (« junk food ») que les autres adolescents. Ces auteurs (Bandini et coll., 1999 ) avaient tenu compte de la sous-déclaration globale des apports énergétiques liés à l’obésité, en ajustant ceux-ci sur les dépenses énergétiques mesurées par l’eau doublement marquée. Ceci n’exclut pas, cependant, que ce type d’aliments (chips, sucreries, sodas, pâtisseries, glaces) soit spécifiquement sous-déclaré par les sujets.

) avaient tenu compte de la sous-déclaration globale des apports énergétiques liés à l’obésité, en ajustant ceux-ci sur les dépenses énergétiques mesurées par l’eau doublement marquée. Ceci n’exclut pas, cependant, que ce type d’aliments (chips, sucreries, sodas, pâtisseries, glaces) soit spécifiquement sous-déclaré par les sujets.La cinétique de la consommation des aliments est un paramètre important, quel que soit l’âge. Les enfants obèses d’âge préscolaire mangent souvent plus vite et mastiquent moins que des enfants de poids normal (Drabman et coll., 1979 ). La mastication est moins longue, les mastications par bouchée moins nombreuses et la durée des pauses entre bouchées successives plus courte chez les sujets obèses adultes que chez les témoins normo-pondéraux (Bellisle, 1999

). La mastication est moins longue, les mastications par bouchée moins nombreuses et la durée des pauses entre bouchées successives plus courte chez les sujets obèses adultes que chez les témoins normo-pondéraux (Bellisle, 1999 ). Il semble que la vitesse de la prise alimentaire ne diminue pas au cours d’un repas chez les enfants obèses comme cela est observé chez les enfants non obèses ; un trouble du rassasiement pourrait être en cause (Bellisle, 1999

). Il semble que la vitesse de la prise alimentaire ne diminue pas au cours d’un repas chez les enfants obèses comme cela est observé chez les enfants non obèses ; un trouble du rassasiement pourrait être en cause (Bellisle, 1999 ).

).

). La mastication est moins longue, les mastications par bouchée moins nombreuses et la durée des pauses entre bouchées successives plus courte chez les sujets obèses adultes que chez les témoins normo-pondéraux (Bellisle, 1999

). La mastication est moins longue, les mastications par bouchée moins nombreuses et la durée des pauses entre bouchées successives plus courte chez les sujets obèses adultes que chez les témoins normo-pondéraux (Bellisle, 1999 ). Il semble que la vitesse de la prise alimentaire ne diminue pas au cours d’un repas chez les enfants obèses comme cela est observé chez les enfants non obèses ; un trouble du rassasiement pourrait être en cause (Bellisle, 1999

). Il semble que la vitesse de la prise alimentaire ne diminue pas au cours d’un repas chez les enfants obèses comme cela est observé chez les enfants non obèses ; un trouble du rassasiement pourrait être en cause (Bellisle, 1999 ).

).Facteurs psychologiques

La prise alimentaire peut être influencée par les émotions (Braet et Ipema, 1997 ; Braet et Van Strien, 1997

; Braet et Van Strien, 1997 ; Wardle, 1999

; Wardle, 1999 ; Ziegler, 2000

; Ziegler, 2000 ) et cette influence pourrait jouer un rôle majeur dès le plus jeune âge dans les transactions nourricières entre la mère et son enfant. Hilde Bruche (Bellisle, 1999

) et cette influence pourrait jouer un rôle majeur dès le plus jeune âge dans les transactions nourricières entre la mère et son enfant. Hilde Bruche (Bellisle, 1999 ) a proposé l’hypothèse de la « confusion des affects » qui est le support de ce que l’on peut appeler « l’alimentation émotionnelle » (Wardle, 1999

) a proposé l’hypothèse de la « confusion des affects » qui est le support de ce que l’on peut appeler « l’alimentation émotionnelle » (Wardle, 1999 ). La mère répond à toutes les demandes de l’enfant par la présentation de nourriture, à tel point que celui-ci devient incapable de faire la différence entre ses besoins affectifs et ses besoins nutritionnels.

). La mère répond à toutes les demandes de l’enfant par la présentation de nourriture, à tel point que celui-ci devient incapable de faire la différence entre ses besoins affectifs et ses besoins nutritionnels.

; Braet et Van Strien, 1997

; Braet et Van Strien, 1997 ; Wardle, 1999

; Wardle, 1999 ; Ziegler, 2000

; Ziegler, 2000 ) et cette influence pourrait jouer un rôle majeur dès le plus jeune âge dans les transactions nourricières entre la mère et son enfant. Hilde Bruche (Bellisle, 1999

) et cette influence pourrait jouer un rôle majeur dès le plus jeune âge dans les transactions nourricières entre la mère et son enfant. Hilde Bruche (Bellisle, 1999 ) a proposé l’hypothèse de la « confusion des affects » qui est le support de ce que l’on peut appeler « l’alimentation émotionnelle » (Wardle, 1999

) a proposé l’hypothèse de la « confusion des affects » qui est le support de ce que l’on peut appeler « l’alimentation émotionnelle » (Wardle, 1999 ). La mère répond à toutes les demandes de l’enfant par la présentation de nourriture, à tel point que celui-ci devient incapable de faire la différence entre ses besoins affectifs et ses besoins nutritionnels.

). La mère répond à toutes les demandes de l’enfant par la présentation de nourriture, à tel point que celui-ci devient incapable de faire la différence entre ses besoins affectifs et ses besoins nutritionnels.Le stress joue aussi un rôle considérable dans le développement de l’obésité même si les études qui lui sont consacrées sont peu nombreuses chez l’adulte comme chez l’enfant (Rosmond et coll., 1996 et 1998

et 1998 ). Une prise de poids rapide entre l’âge de 7 et 13 ans peut être le révélateur d’un stress psychosocial selon une étude de cohorte suédoise (Mellbin et Vuille, 1989a

). Une prise de poids rapide entre l’âge de 7 et 13 ans peut être le révélateur d’un stress psychosocial selon une étude de cohorte suédoise (Mellbin et Vuille, 1989a et b

et b ). L’anxiété et la dépression sont des déterminants importants de l’estime de soi, de l’image corporelle et finalement du comportement alimentaire (Ruderman, 1983

). L’anxiété et la dépression sont des déterminants importants de l’estime de soi, de l’image corporelle et finalement du comportement alimentaire (Ruderman, 1983 ; Bellisle et coll., 1990

; Bellisle et coll., 1990 ; Canals et coll., 1996

; Canals et coll., 1996 ). Ces troubles sont généralement la conséquence de l’excès pondéral, mais leur rôle dans la genèse de l’obésité mériterait d’autres études, en particulier chez l’adolescent (Pine et coll., 1997

). Ces troubles sont généralement la conséquence de l’excès pondéral, mais leur rôle dans la genèse de l’obésité mériterait d’autres études, en particulier chez l’adolescent (Pine et coll., 1997 ). En effet, la prise alimentaire pourrait avoir un effet anxiolytique (Bellisle, 1999

). En effet, la prise alimentaire pourrait avoir un effet anxiolytique (Bellisle, 1999 ) et un effet régulateur sur la thymie (Bellisle et coll., 1998

) et un effet régulateur sur la thymie (Bellisle et coll., 1998 ). De plus, il est probable que certains comportements alimentaires (alimentation impulsive) soient l’expression d’un comportement de dépendance (Pine et coll., 1997

). De plus, il est probable que certains comportements alimentaires (alimentation impulsive) soient l’expression d’un comportement de dépendance (Pine et coll., 1997 ; Neumark-Sztainer et coll., 1998

; Neumark-Sztainer et coll., 1998 ; Wardle, 1999

; Wardle, 1999 ).

).

et 1998

et 1998 ). Une prise de poids rapide entre l’âge de 7 et 13 ans peut être le révélateur d’un stress psychosocial selon une étude de cohorte suédoise (Mellbin et Vuille, 1989a

). Une prise de poids rapide entre l’âge de 7 et 13 ans peut être le révélateur d’un stress psychosocial selon une étude de cohorte suédoise (Mellbin et Vuille, 1989a et b

et b ). L’anxiété et la dépression sont des déterminants importants de l’estime de soi, de l’image corporelle et finalement du comportement alimentaire (Ruderman, 1983

). L’anxiété et la dépression sont des déterminants importants de l’estime de soi, de l’image corporelle et finalement du comportement alimentaire (Ruderman, 1983 ; Bellisle et coll., 1990

; Bellisle et coll., 1990 ; Canals et coll., 1996

; Canals et coll., 1996 ). Ces troubles sont généralement la conséquence de l’excès pondéral, mais leur rôle dans la genèse de l’obésité mériterait d’autres études, en particulier chez l’adolescent (Pine et coll., 1997

). Ces troubles sont généralement la conséquence de l’excès pondéral, mais leur rôle dans la genèse de l’obésité mériterait d’autres études, en particulier chez l’adolescent (Pine et coll., 1997 ). En effet, la prise alimentaire pourrait avoir un effet anxiolytique (Bellisle, 1999

). En effet, la prise alimentaire pourrait avoir un effet anxiolytique (Bellisle, 1999 ) et un effet régulateur sur la thymie (Bellisle et coll., 1998

) et un effet régulateur sur la thymie (Bellisle et coll., 1998 ). De plus, il est probable que certains comportements alimentaires (alimentation impulsive) soient l’expression d’un comportement de dépendance (Pine et coll., 1997

). De plus, il est probable que certains comportements alimentaires (alimentation impulsive) soient l’expression d’un comportement de dépendance (Pine et coll., 1997 ; Neumark-Sztainer et coll., 1998

; Neumark-Sztainer et coll., 1998 ; Wardle, 1999

; Wardle, 1999 ).

).Restriction alimentaire cognitive

Le comportement de restriction alimentaire chronique est devenu en quelques années un sujet majeur de préoccupation (Braet et Van Strein, 1997 ; Mela et coll., 1999

; Mela et coll., 1999 ; Pirke et Laessle, 1993

; Pirke et Laessle, 1993 ; Wardle, 1999

; Wardle, 1999 ). Il est responsable en effet d’une dérégulation comportementale qui empêche le sujet d’analyser ou d’utiliser de manière physiologique les signaux internes de la faim ou de la satiété. Le sujet limite ses apports alimentaires pour perdre du poids dans le but, conscient ou non, de correspondre à l’idéal de minceur qui prévaut dans notre système culturel (Hill et coll., 1994

). Il est responsable en effet d’une dérégulation comportementale qui empêche le sujet d’analyser ou d’utiliser de manière physiologique les signaux internes de la faim ou de la satiété. Le sujet limite ses apports alimentaires pour perdre du poids dans le but, conscient ou non, de correspondre à l’idéal de minceur qui prévaut dans notre système culturel (Hill et coll., 1994 ). Ce comportement de restriction favorise la survenue de troubles du comportement alimentaire (grignotage, compulsion, accès boulimique) à l’occasion de phénomènes de désinhibition. Il se crée donc un véritable cercle vicieux : restriction – frustration – échappement et désinhibition – prise alimentaire non contrôlée – prise de poids – restriction. L’association désinhibition-restriction pourrait être un élément important dans la transmission familiale de l’obésité, car le fait que la mère ait ce trait de comportement est un facteur de risque d’obésité pour sa fille (Cutting et coll., 1999

). Ce comportement de restriction favorise la survenue de troubles du comportement alimentaire (grignotage, compulsion, accès boulimique) à l’occasion de phénomènes de désinhibition. Il se crée donc un véritable cercle vicieux : restriction – frustration – échappement et désinhibition – prise alimentaire non contrôlée – prise de poids – restriction. L’association désinhibition-restriction pourrait être un élément important dans la transmission familiale de l’obésité, car le fait que la mère ait ce trait de comportement est un facteur de risque d’obésité pour sa fille (Cutting et coll., 1999 ).

).

; Mela et coll., 1999

; Mela et coll., 1999 ; Pirke et Laessle, 1993

; Pirke et Laessle, 1993 ; Wardle, 1999

; Wardle, 1999 ). Il est responsable en effet d’une dérégulation comportementale qui empêche le sujet d’analyser ou d’utiliser de manière physiologique les signaux internes de la faim ou de la satiété. Le sujet limite ses apports alimentaires pour perdre du poids dans le but, conscient ou non, de correspondre à l’idéal de minceur qui prévaut dans notre système culturel (Hill et coll., 1994

). Il est responsable en effet d’une dérégulation comportementale qui empêche le sujet d’analyser ou d’utiliser de manière physiologique les signaux internes de la faim ou de la satiété. Le sujet limite ses apports alimentaires pour perdre du poids dans le but, conscient ou non, de correspondre à l’idéal de minceur qui prévaut dans notre système culturel (Hill et coll., 1994 ). Ce comportement de restriction favorise la survenue de troubles du comportement alimentaire (grignotage, compulsion, accès boulimique) à l’occasion de phénomènes de désinhibition. Il se crée donc un véritable cercle vicieux : restriction – frustration – échappement et désinhibition – prise alimentaire non contrôlée – prise de poids – restriction. L’association désinhibition-restriction pourrait être un élément important dans la transmission familiale de l’obésité, car le fait que la mère ait ce trait de comportement est un facteur de risque d’obésité pour sa fille (Cutting et coll., 1999

). Ce comportement de restriction favorise la survenue de troubles du comportement alimentaire (grignotage, compulsion, accès boulimique) à l’occasion de phénomènes de désinhibition. Il se crée donc un véritable cercle vicieux : restriction – frustration – échappement et désinhibition – prise alimentaire non contrôlée – prise de poids – restriction. L’association désinhibition-restriction pourrait être un élément important dans la transmission familiale de l’obésité, car le fait que la mère ait ce trait de comportement est un facteur de risque d’obésité pour sa fille (Cutting et coll., 1999 ).

).Des pratiques médicales inadaptées, basées sur des objectifs pondéraux irréalistes et aboutissant à des prescriptions de régimes sévèrement hypocaloriques peuvent favoriser ce comportement de restriction, qui est de plus en plus fréquent chez la jeune fille (Hill et coll., 1992 ). Il s’agit souvent d’un véritable effet iatrogène, qui est dénoncé par les sociétés savantes dans leurs recommandations sur la prévention et le traitement de l’obésité (Afero-Alfediam-Sndlf, 1998

). Il s’agit souvent d’un véritable effet iatrogène, qui est dénoncé par les sociétés savantes dans leurs recommandations sur la prévention et le traitement de l’obésité (Afero-Alfediam-Sndlf, 1998 ; Basdevant et coll., 1998

; Basdevant et coll., 1998 ). Ce comportement inadapté est parfois à l’origine de carences nutritionnelles, voire de troubles de la croissance, lorsqu’il conduit à une alimentation réellement hypocalorique.

). Ce comportement inadapté est parfois à l’origine de carences nutritionnelles, voire de troubles de la croissance, lorsqu’il conduit à une alimentation réellement hypocalorique.

). Il s’agit souvent d’un véritable effet iatrogène, qui est dénoncé par les sociétés savantes dans leurs recommandations sur la prévention et le traitement de l’obésité (Afero-Alfediam-Sndlf, 1998

). Il s’agit souvent d’un véritable effet iatrogène, qui est dénoncé par les sociétés savantes dans leurs recommandations sur la prévention et le traitement de l’obésité (Afero-Alfediam-Sndlf, 1998 ; Basdevant et coll., 1998

; Basdevant et coll., 1998 ). Ce comportement inadapté est parfois à l’origine de carences nutritionnelles, voire de troubles de la croissance, lorsqu’il conduit à une alimentation réellement hypocalorique.

). Ce comportement inadapté est parfois à l’origine de carences nutritionnelles, voire de troubles de la croissance, lorsqu’il conduit à une alimentation réellement hypocalorique.Rôle de l’activité physique

Quelle que soit la façon d’apprécier le niveau d’activité physique des enfants et même si les résultats restent sujets à critiques, il semble bien exister une association entre l’augmentation de la prévalence de l’obésité infantile et l’évolution actuelle vers une plus grande sédentarité (Ravussin et coll., 1988 ; Davies et coll., 1995

; Davies et coll., 1995 ; Maffeis et coll., 1997

; Maffeis et coll., 1997 ; Van Mil et coll., 1999

; Van Mil et coll., 1999 ). Cependant, le lien de causalité n’est pas encore démontré. Salbe et coll. (1997

). Cependant, le lien de causalité n’est pas encore démontré. Salbe et coll. (1997 ), comparant des enfants indiens Pima, dont on connaît la susceptibilité à devenir obèses, âgés de 5 ans à des enfants blancs du même âge, notent que l’activité physique des deux groupes est inférieure de 20 à 30 % à celle recommandée par l’OMS, ce qui en fait à l’évidence des sédentaires. Ils montrent cependant que les jeunes indiens sont significativement plus gros, alors même que la dépense d’énergie totale et la dépense énergétique de repos ne sont pas différentes entre les deux groupes.

), comparant des enfants indiens Pima, dont on connaît la susceptibilité à devenir obèses, âgés de 5 ans à des enfants blancs du même âge, notent que l’activité physique des deux groupes est inférieure de 20 à 30 % à celle recommandée par l’OMS, ce qui en fait à l’évidence des sédentaires. Ils montrent cependant que les jeunes indiens sont significativement plus gros, alors même que la dépense d’énergie totale et la dépense énergétique de repos ne sont pas différentes entre les deux groupes.

; Davies et coll., 1995

; Davies et coll., 1995 ; Maffeis et coll., 1997

; Maffeis et coll., 1997 ; Van Mil et coll., 1999

; Van Mil et coll., 1999 ). Cependant, le lien de causalité n’est pas encore démontré. Salbe et coll. (1997

). Cependant, le lien de causalité n’est pas encore démontré. Salbe et coll. (1997 ), comparant des enfants indiens Pima, dont on connaît la susceptibilité à devenir obèses, âgés de 5 ans à des enfants blancs du même âge, notent que l’activité physique des deux groupes est inférieure de 20 à 30 % à celle recommandée par l’OMS, ce qui en fait à l’évidence des sédentaires. Ils montrent cependant que les jeunes indiens sont significativement plus gros, alors même que la dépense d’énergie totale et la dépense énergétique de repos ne sont pas différentes entre les deux groupes.

), comparant des enfants indiens Pima, dont on connaît la susceptibilité à devenir obèses, âgés de 5 ans à des enfants blancs du même âge, notent que l’activité physique des deux groupes est inférieure de 20 à 30 % à celle recommandée par l’OMS, ce qui en fait à l’évidence des sédentaires. Ils montrent cependant que les jeunes indiens sont significativement plus gros, alors même que la dépense d’énergie totale et la dépense énergétique de repos ne sont pas différentes entre les deux groupes.En Suède, l’étude de Bratteby et coll. (1998 ) portant sur 50 adolescents ne met pas en évidence de relation entre l’augmentation de poids et d’IMC constatée par rapport aux générations précédentes et la plus faible activité physique de l’actuelle génération ; ces auteurs mettent l’accent sur la nécessité d’apprécier parfaitement les apports énergétiques.

) portant sur 50 adolescents ne met pas en évidence de relation entre l’augmentation de poids et d’IMC constatée par rapport aux générations précédentes et la plus faible activité physique de l’actuelle génération ; ces auteurs mettent l’accent sur la nécessité d’apprécier parfaitement les apports énergétiques.

) portant sur 50 adolescents ne met pas en évidence de relation entre l’augmentation de poids et d’IMC constatée par rapport aux générations précédentes et la plus faible activité physique de l’actuelle génération ; ces auteurs mettent l’accent sur la nécessité d’apprécier parfaitement les apports énergétiques.

) portant sur 50 adolescents ne met pas en évidence de relation entre l’augmentation de poids et d’IMC constatée par rapport aux générations précédentes et la plus faible activité physique de l’actuelle génération ; ces auteurs mettent l’accent sur la nécessité d’apprécier parfaitement les apports énergétiques.Aux tout premiers âges de la vie, Stunkard et coll. (1999 ) arrivent à la même conclusion en montrant qu’à un an, l’apport d’énergie influence significativement le poids et la composition corporelle de l’enfant, mais ce n’est le cas ni pour l’obésité parentale ni pour la dépense d’énergie totale. Enfin, très récemment, Levine et coll. (1999

) arrivent à la même conclusion en montrant qu’à un an, l’apport d’énergie influence significativement le poids et la composition corporelle de l’enfant, mais ce n’est le cas ni pour l’obésité parentale ni pour la dépense d’énergie totale. Enfin, très récemment, Levine et coll. (1999 ) ont remis en lumière le concept « d’activité physique non volontaire », le « fidgeting » des auteurs anglo-saxons que l’on pourrait traduire par « mouvements spontanés d’agitation », tels que marcher de long en large, croiser, décroiser et balancer les jambes… Ravussin et coll. (1988

) ont remis en lumière le concept « d’activité physique non volontaire », le « fidgeting » des auteurs anglo-saxons que l’on pourrait traduire par « mouvements spontanés d’agitation », tels que marcher de long en large, croiser, décroiser et balancer les jambes… Ravussin et coll. (1988 ) avaient montré les premiers l’importance de la dépense énergétique liée à ce type d’activité, par mesure directe en chambre calorimétrique, dépense estimée à 100 à 800 kcal/jour. Cette étude transversale n’apportait pas de renseignement sur l’éventuel rôle de cette activité dans la protection contre la prise de poids. Pour répondre à cette question, Levine et coll. (1999

) avaient montré les premiers l’importance de la dépense énergétique liée à ce type d’activité, par mesure directe en chambre calorimétrique, dépense estimée à 100 à 800 kcal/jour. Cette étude transversale n’apportait pas de renseignement sur l’éventuel rôle de cette activité dans la protection contre la prise de poids. Pour répondre à cette question, Levine et coll. (1999 ) ont réalisé une mesure de la balance énergétique de 16 volontaires soumis pendant deux mois à un régime excédant de 1 000 kcal/jour les apports énergétiques nécessaires au maintien de leur poids corporel. Le « stockage » d’énergie a varié d’un facteur 1 à 10 suivant les sujets ; il était principalement lié à cette activité dite d’agitation, alors que n’entraient en ligne de compte ni modifications du métabolisme de base, ni modifications de la dépense d’énergie liée à la prise alimentaire. Là encore, ce type d’activité physique échappe aux questionnaires et autres agendas et peut expliquer les différences entre sédentaires « vraiment passifs » ou « agités ».

) ont réalisé une mesure de la balance énergétique de 16 volontaires soumis pendant deux mois à un régime excédant de 1 000 kcal/jour les apports énergétiques nécessaires au maintien de leur poids corporel. Le « stockage » d’énergie a varié d’un facteur 1 à 10 suivant les sujets ; il était principalement lié à cette activité dite d’agitation, alors que n’entraient en ligne de compte ni modifications du métabolisme de base, ni modifications de la dépense d’énergie liée à la prise alimentaire. Là encore, ce type d’activité physique échappe aux questionnaires et autres agendas et peut expliquer les différences entre sédentaires « vraiment passifs » ou « agités ».

) arrivent à la même conclusion en montrant qu’à un an, l’apport d’énergie influence significativement le poids et la composition corporelle de l’enfant, mais ce n’est le cas ni pour l’obésité parentale ni pour la dépense d’énergie totale. Enfin, très récemment, Levine et coll. (1999