Pesticides et effets sur la santé

Nouvelles données

2021

→ Aller vers ANALYSE→ Aller vers SYNTHESE

| Communications |

Cohorte AGRIculture & CANcer (AGRICAN)

Contexte

Objectifs

Principaux éléments de méthode

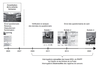

). La phase

d’inclusion s’est terminée fin 2007, la validation des données du

questionnaire a débuté en 2008 ainsi que la phase descriptive des

données. Parallèlement, des analyses ont été réalisées sur les

pathologies non cancéreuses, prévalentes à l’inclusion (asthme,

bronchite chronique...). Le suivi de l’état de santé a débuté pour

chaque membre de la cohorte dès son inclusion et concerne son statut

vital, les causes de décès et la survenue d’un cancer. La première

phase de suivi direct des expositions a débuté en 2014 par l’envoi

du questionnaire principal de suivi, destiné à mettre à jour les

informations sur les expositions professionnelles et les facteurs de

confusion potentiels ainsi qu’à approfondir certains aspects de

l’histoire professionnelle agricole et explorer d’autres évènements

de santé. La figure ci-dessous rappelle brièvement les différentes

étapes du déroulement de la cohorte AGRICAN sur la période allant de

2005 à 2020.

). La phase

d’inclusion s’est terminée fin 2007, la validation des données du

questionnaire a débuté en 2008 ainsi que la phase descriptive des

données. Parallèlement, des analyses ont été réalisées sur les

pathologies non cancéreuses, prévalentes à l’inclusion (asthme,

bronchite chronique...). Le suivi de l’état de santé a débuté pour

chaque membre de la cohorte dès son inclusion et concerne son statut

vital, les causes de décès et la survenue d’un cancer. La première

phase de suivi direct des expositions a débuté en 2014 par l’envoi

du questionnaire principal de suivi, destiné à mettre à jour les

informations sur les expositions professionnelles et les facteurs de

confusion potentiels ainsi qu’à approfondir certains aspects de

l’histoire professionnelle agricole et explorer d’autres évènements

de santé. La figure ci-dessous rappelle brièvement les différentes

étapes du déroulement de la cohorte AGRICAN sur la période allant de

2005 à 2020. ), près de 80 % des membres de la cohorte

étaient toujours en vie, 20 % étaient décédés et le statut vital

était inconnu pour seulement 1 % des membres de la cohorte (1 730

personnes). Parmi les personnes vivantes au 31 décembre 2015, elles

étaient 2 973 à être sorties de la zone de suivi des registres (2 %,

dont 54 % d’hommes).

), près de 80 % des membres de la cohorte

étaient toujours en vie, 20 % étaient décédés et le statut vital

était inconnu pour seulement 1 % des membres de la cohorte (1 730

personnes). Parmi les personnes vivantes au 31 décembre 2015, elles

étaient 2 973 à être sorties de la zone de suivi des registres (2 %,

dont 54 % d’hommes).Tableau I Statut vital des membres de la cohorte AGRICAN à partir des données des MSA, du RNIPP et des services d’État civil des mairies de naissance entre l’inclusion et la fin d’année 2015

|

Membres de la cohorte

|

Vivants

|

Décédés

|

Statut inconnu

|

|---|---|---|---|

|

Tous (n = 181 842)

|

143 581 (79,0 %)

|

36 531 (20,0 %)

|

1 730 (1,0 %)

|

|

Hommes (n = 98 794)

|

76 969 (77,9 %)

|

20 899 (21,2 %)

|

926 (0,9 %)

|

|

Femmes (n = 83 048)

|

66 612 (80,2 %)

|

15 632 (18,8 %)

|

804 (1,0 %)

|

Résultats

Description de la mortalité par cause

).

Au total, sur la période entre l’inclusion et la fin d’année

2015, 20 899 hommes et 15 632 femmes de la cohorte sont décédés

(tableau I

).

Au total, sur la période entre l’inclusion et la fin d’année

2015, 20 899 hommes et 15 632 femmes de la cohorte sont décédés

(tableau I ). Les rapports

standardisés de mortalité (RSM) ont été calculés en prenant

comme population de référence la population générale des

départements concernés sur la même période, par sexe et par

tranches de 5 ans d’âge. Les résultats sont présentés dans le

tableau II

). Les rapports

standardisés de mortalité (RSM) ont été calculés en prenant

comme population de référence la population générale des

départements concernés sur la même période, par sexe et par

tranches de 5 ans d’âge. Les résultats sont présentés dans le

tableau II . Les

principales tendances observées sur la période 2005-2009

(Levêque-Morlais et coll., 2015

. Les

principales tendances observées sur la période 2005-2009

(Levêque-Morlais et coll., 2015 ) sont confirmées avec presque toujours

des valeurs de RSM inférieures à 1, mais se rapprochant de cette

valeur avec le temps. Ainsi, la mortalité globale présentait un

RSM = 0,68 chez les hommes et RSM = 0,71 chez les femmes pour la

période 2005-2009, et un RSM = 0,75 quel que soit le sexe sur la

période 2005-2015. Parmi l’ensemble des causes de décès (période

2005-2009), deux apparaissent légèrement plus fréquentes chez

les affiliés : i) les décès par arthrite rhumatoïde

(RSM = 1,10 chez les hommes et RSM = 1,06 chez les femmes), se

maintenant à un RSM = 1,13 chez les hommes mais diminuant

nettement chez les femmes (RSM = 0,85), ii) les suicides

significativement surreprésentés chez les hommes (RSM = 1,14) et

chez les femmes (RSM = 1,46) sur la période 2005-2015. Cette

surmortalité par suicide était observée aussi bien chez les

exploitants que chez les salariés avec des valeurs plus fortes

chez les femmes chefs d’exploitations (RSM = 2,05) et dans tous

les départements sauf la Vendée et les départements alsaciens

(données non présentées). Les résultats concernant les décès par

cancer ne sont pas présentés car moins informatifs que ceux

portant sur l’incidence. L’analyse de ces données se poursuit

par la production de RSM incluant les dernières années, par

statut professionnel (exploitant versus salarié) et par

département. Une attention particulière est portée à certaines

causes de décès par maladies neurodégénératives (sclérose

latérale amyotrophique ou SLA, maladies de Parkinson et

d’Alzheimer) dans le cadre d’un travail conduit au sein du

consortium AGRICOH par l’équipe EPICENE de Bordeaux.

) sont confirmées avec presque toujours

des valeurs de RSM inférieures à 1, mais se rapprochant de cette

valeur avec le temps. Ainsi, la mortalité globale présentait un

RSM = 0,68 chez les hommes et RSM = 0,71 chez les femmes pour la

période 2005-2009, et un RSM = 0,75 quel que soit le sexe sur la

période 2005-2015. Parmi l’ensemble des causes de décès (période

2005-2009), deux apparaissent légèrement plus fréquentes chez

les affiliés : i) les décès par arthrite rhumatoïde

(RSM = 1,10 chez les hommes et RSM = 1,06 chez les femmes), se

maintenant à un RSM = 1,13 chez les hommes mais diminuant

nettement chez les femmes (RSM = 0,85), ii) les suicides

significativement surreprésentés chez les hommes (RSM = 1,14) et

chez les femmes (RSM = 1,46) sur la période 2005-2015. Cette

surmortalité par suicide était observée aussi bien chez les

exploitants que chez les salariés avec des valeurs plus fortes

chez les femmes chefs d’exploitations (RSM = 2,05) et dans tous

les départements sauf la Vendée et les départements alsaciens

(données non présentées). Les résultats concernant les décès par

cancer ne sont pas présentés car moins informatifs que ceux

portant sur l’incidence. L’analyse de ces données se poursuit

par la production de RSM incluant les dernières années, par

statut professionnel (exploitant versus salarié) et par

département. Une attention particulière est portée à certaines

causes de décès par maladies neurodégénératives (sclérose

latérale amyotrophique ou SLA, maladies de Parkinson et

d’Alzheimer) dans le cadre d’un travail conduit au sein du

consortium AGRICOH par l’équipe EPICENE de Bordeaux.Tableau II Causes de décès (hors cancers) au sein de la cohorte AGRICAN sur la période 2005-2015

|

Libellé CIM 10

|

Hommes

|

Femmes

|

||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Décès

|

RSM (IC 95 %)

|

Décès

|

RSM (IC 95 %)

|

|||

|

I.

|

Maladies infectieuses

et parasitaires |

387

|

0,71 (0,63-0,78)*

|

303

|

0,70 (0,62-0,78)*

|

|

|

III.

|

Maladies du sang et des organes

hématopoïétiques

|

82

|

0,77 (0,61-0,95)*

|

65

|

0,71 (0,55-0,90)*

|

|

|

IV.

|

Maladies endocriniennes,

nutritionnelles et métaboliques

|

608

|

0,67 (0,62-0,72)*

|

570

|

0,66 (0,61-0,72)*

|

|

|

Diabète sucré

|

360

|

0,62 (0,56-0,69)*

|

304

|

0,65 (0,58-0,73)*

|

||

|

V.

|

Troubles mentaux

et du comportement |

499

|

0,59 (0,54-0,65)*

|

524

|

0,56 (0,51-0,61)*

|

|

|

VI.

|

Maladies du système nerveux

et des organes des sens |

1 013

|

0,71 (0,67-0,75)*

|

987

|

0,63 (0,60-0,68)*

|

|

|

IX.

|

Maladie de l’appareil

circulatoire

|

6 249

|

0,78 (0,76-0,80)*

|

5 459

|

0,80 (0,78-0,82)*

|

|

|

Cardiopathies ischémiques

|

1 747

|

0,74 (0,70-0,77)*

|

1 095

|

0,79 (0,74-0,83)*

|

||

|

Maladies cérébrovasculaires

|

1 284

|

0,78 (0,74-0,82)*

|

1 288

|

0,78 (0,74-0,82)*

|

||

|

X.

|

Maladies de l’appareil

respiratoire

|

1 498

|

0,70 (0,67-0,74)*

|

929

|

0,67 (0,62-0,71)*

|

|

|

Asthme

|

28

|

0,99 (0,66-1,43)

|

26

|

0,60 (0,39-0,88)*

|

||

|

XI.

|

Maladies de l’appareil

digestif

|

761

|

0,67 (0,62-0,72)*

|

543

|

0,68 (0,62-0,73)*

|

|

|

XII.

|

Infections de la peau et du tissu

cellulaire sous-cutané

|

49

|

0,84 (0,62-1,11)

|

45

|

0,55 (0,40-0,73)*

|

|

|

XIII.

|

Maladies du système ostéo-articulaire,

des muscles et du tissu conjonctif

|

166

|

0,99 (0,84-1,15)

|

151

|

0,75 (0,64-0,88)*

|

|

|

Arthrite rhumatoïde

et ostéoarthrite |

19

|

1,13 (0,68-1,77)

|

35

|

0,85 (0,59-1,19)

|

||

|

XIV.

|

Maladies de l’appareil

génito-urinaire

|

353

|

0,64 (0,58-0,71)*

|

257

|

0,65 (0,57-0,73)*

|

|

|

XX.

|

Causes externes de blessure

et d’empoisonnement |

1 357

|

0,86 (0,81-0,91)*

|

819

|

0,80 (0,75-0,86)*

|

|

|

Accidents

|

867

|

0,78 (0,73-0,83)*

|

653

|

0,74 (0,69-0,80)*

|

||

|

Intoxications accidentelles

|

41

|

0,70 (0,50-0,95)*

|

43

|

0,88 (0,64-1,19)

|

||

|

Suicides

|

423

|

1,14 (1,03-1,25)*

|

121

|

1,46 (1,21-1,75)*

|

||

|

Toutes causes de décès

|

20 899

|

0,75 (0,74-0,76)*

|

15 632

|

0,75 (0,74-0,76)*

|

||

CIM-10 : 10e révision de la Classification internationale des maladies ; RSM : rapports standardisés de mortalité. * : p < 0,05

Description de l’incidence des cancers

Comparaison à la population générale des départements concernés

). Sont présentés ci-après les principaux résultats

obtenus entre l’inclusion et le 31 décembre 2015. Ainsi,

après le quatrième croisement avec les données des registres

de cancers réalisé en 2018, un nombre total de

18 619 cancers incidents a été enregistré. Le

tableau III

). Sont présentés ci-après les principaux résultats

obtenus entre l’inclusion et le 31 décembre 2015. Ainsi,

après le quatrième croisement avec les données des registres

de cancers réalisé en 2018, un nombre total de

18 619 cancers incidents a été enregistré. Le

tableau III présente les résultats pour les principaux cancers,

disponibles pour 46 localisations tumorales chez les hommes

et 47 chez les femmes. Au total, les principales conclusions

chez les hommes sont les suivantes :

présente les résultats pour les principaux cancers,

disponibles pour 46 localisations tumorales chez les hommes

et 47 chez les femmes. Au total, les principales conclusions

chez les hommes sont les suivantes :Tableau III Rapports standardisés d’incidence (RSI) des cancers au sein de la cohorte AGRICAN sur la période 2005-2015

|

Cancers

|

RSI (IC 95 % ; nombre de cas

incidents)

|

||

|---|---|---|---|

|

Hommes

|

Femmes

|

||

|

Tous cancers

|

0,93* (0,91-0,95 ;

12 026)

|

0,95* (0,93-0,98 ;

6 590)

|

|

|

Mélanomes cutanés

|

0,97 (0,87-1,08 ; 323)

|

1,29* (1,15-1,45 ;

299)

|

|

|

Cancers des lèvres

|

1,55* (1,13-2,08 ;

44)

|

0,80 (0,35-1,58 ; 8)

|

|

|

Cancers du pharynx et cavité

orale

|

0,57* (0,51-0,64 ;

296)

|

0,64* (0,50-0,81 ;

71)

|

|

|

Cancers du côlon

|

0,87* (0,82-0,93 ;

949)

|

0,95 (0,88-1,03 ; 681)

|

|

|

Cancers du rectum

|

1,00 (0,92-1,08 ; 595)

|

0,83* (0,73-0,94 ;

249)

|

|

|

Cancers de l’œsophage

|

0,78* (0,68-0,89 ;

232)

|

0,72* (0,52-0,98 ;

41)

|

|

|

Cancers de l’estomac

|

0,88* (0,79-0,98 ;

316)

|

1,00 (0,84-1,17 ; 145)

|

|

|

Cancers hépatiques

|

0,75* (0,68-0,83 ;

410)

|

0,69* (0,54-0,86 ;

73)

|

|

|

Cancers pancréatiques

|

0,79* (0,71-0,89 ;

305)

|

0,97 (0,86-1,09 ; 287)

|

|

|

Cancers du sein

|

0,87 (0,58-1,26 ; 28)

|

0,86* (0,82-0,91 ;

1 700)

|

|

|

Cancers de l’ovaire

|

1,11 (0,98-1,25 ; 260)

|

||

|

Cancers de la prostate

|

1,03* (1,00-1,06 ;

3 911)

|

||

|

Cancers du testicule

|

0,91 (0,61-1,29 ; 30)

|

||

|

Cancers broncho-pulmonaires

|

0,58* (0,55-0,62 ;

1 066)

|

0,67* (0,59-0,75 ;

282)

|

|

|

Cancers de la vessie

|

0,66* (0,61-0,72 ;

502)

|

0,78* (0,64-0,94 ;

111)

|

|

|

Cancers du rein

|

0,95 (0,87-1,04 ; 496)

|

1,03 (0,89-1,17 ; 214)

|

|

|

Cancers du système nerveux

central

|

1,00 (0,84-1,18 ; 146)

|

0,97 (0,78-1,19 ; 87)

|

|

|

Glioblastomes

|

1,05 (0,85-1,28 ; 94)

|

0,87 (0,64-1,17 ; 45)

|

|

|

Cancers de la thyroïde

|

0,92 (0,72-1,16 ; 74)

|

1,15 (0,99-1,33 ; 180)

|

|

|

Maladie de Hodgkin

|

0,99 (0,66-1,42 ; 29)

|

1,14 (0,65-1,85 ; 16)

|

|

|

Lymphome malin non

hodgkinien

|

1,09* (1,02-1,16 ;

1 004)

|

1,07 (0,99-1,16 ; 597)

|

|

|

Leucémie lymphoïde

chronique

|

1,03 (0,90-1,17 ; 238)

|

0,91 (0,75-1,09 ; 115)

|

|

|

Lymphome Diffus à Cellules

B

|

1,04 (0,89-1,21 ; 164)

|

0,97 (0,79-1,17 ; 104)

|

|

|

Myélome multiple

|

1,20* (1,05-1,37 ;

227)

|

1,21* (1,03-1,42 ;

156)

|

|

|

Lymphome

lymphoplasmocytaire

|

1,49* (1,22-1,80 ;

107)

|

1,58* (1,17-2,10 ;

48)

|

|

|

Leucémie aiguë myéloïde

|

0,92 (0,74-1,12 ; 97)

|

0,96 (0,74-1,23 ; 65)

|

|

|

Syndrome myélodysplasique

|

0,93 (0,81-1,05 ; 225)

|

1,07 (0,91-1,26 ; 148)

|

|

|

Syndrome myéloprolifératif

chronique

|

0,94 (0,80-1,11 ; 145)

|

1,02 (0,85-1,23 ; 115)

|

|

|

Sarcomes

|

1,02 (0,86-1,21 ; 136)

|

0,93 (0,74-1,14 ; 89)

|

|

* RSI statistiquement significatif au seuil 5 %, en fond gris sombre ceux avec un risque significativement supérieur à 1 et en fond gris clair ceux avec un risque significativement inférieur à 1

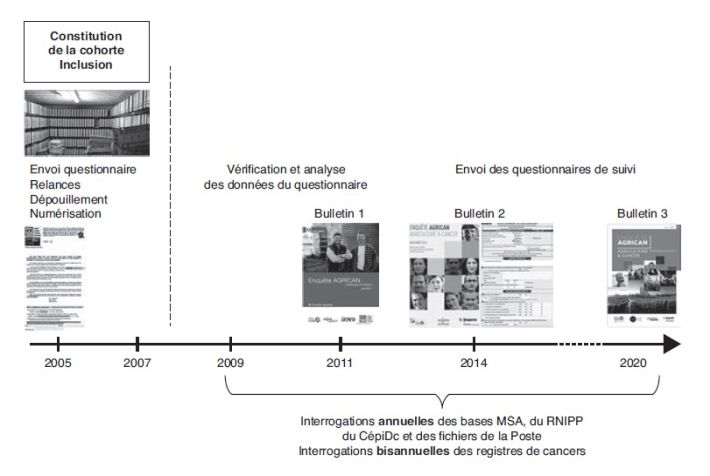

Analyse interne des déterminants de cancers et de maladies non cancéreuses

Lien avec les activités agricoles (élevages et cultures) et tâches spécifiques

), bronchite chronique (Tual et

coll., 2013

), bronchite chronique (Tual et

coll., 2013 ) et maladie de Parkinson

(Pouchieu et coll.,

2018

) et maladie de Parkinson

(Pouchieu et coll.,

2018 ) et sur plusieurs cancers : les

cancers pulmonaires (globalement et pour 3 sous-types

histologiques : les adénocarcinomes, les cancers

épidermoïdes et les cancers à petites cellules) (Tual et

coll., 2017

) et sur plusieurs cancers : les

cancers pulmonaires (globalement et pour 3 sous-types

histologiques : les adénocarcinomes, les cancers

épidermoïdes et les cancers à petites cellules) (Tual et

coll., 2017 ; Boulanger et coll.,

2018

; Boulanger et coll.,

2018 ), les cancers de la prostate

(Lemarchand et coll.,

2016

), les cancers de la prostate

(Lemarchand et coll.,

2016 ), les cancers de la vessie

(Boulanger et coll.,

2017

), les cancers de la vessie

(Boulanger et coll.,

2017 ), les cancers du sein (thèse

doctorale de C. Lemarchand,

2015

), les cancers du sein (thèse

doctorale de C. Lemarchand,

2015 ) les cancers du système nerveux

central (globalement et pour les gliomes et les

méningiomes) (Piel et coll.,

2017

) les cancers du système nerveux

central (globalement et pour les gliomes et les

méningiomes) (Piel et coll.,

2017 ) et les myélomes multiples

(Tual et coll., 2019

) et les myélomes multiples

(Tual et coll., 2019 ). D’autres analyses sont en

cours de publication sur les sarcomes (Renier et coll.,

soumis pour publication), les lymphomes non hodgkiniens

globalement et pour trois sous-types de lymphomes

(lymphomes diffus à grandes cellules B ; leucémies

lymphoïdes chroniques et myélomes multiples).

). D’autres analyses sont en

cours de publication sur les sarcomes (Renier et coll.,

soumis pour publication), les lymphomes non hodgkiniens

globalement et pour trois sous-types de lymphomes

(lymphomes diffus à grandes cellules B ; leucémies

lymphoïdes chroniques et myélomes multiples). et V

et V ).

). | Tableau IV Synthèse des résultats sur l’association entre cultures ou élevages et le risque de cancer selon la localisation dans la cohorte AGRICAN (au 1er mai 2020) |

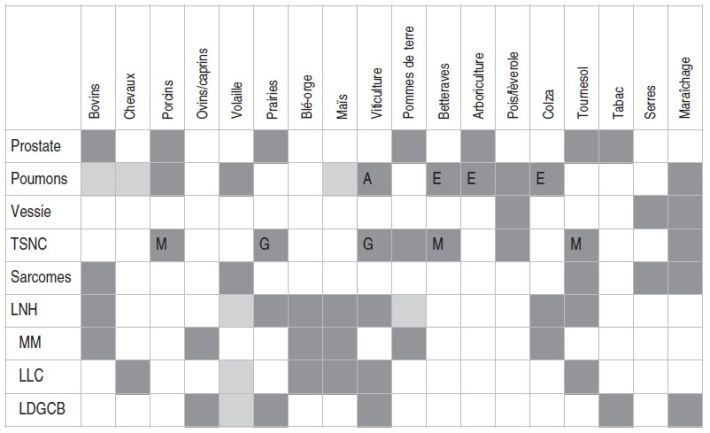

ci-dessous et portaient sur la bronchite chronique (Tual

et coll., 2013

ci-dessous et portaient sur la bronchite chronique (Tual

et coll., 2013 ), l’asthme (Baldi et coll.,

2014

), l’asthme (Baldi et coll.,

2014 ) et le lien entre expositions

professionnelles aux pesticides et maladie de Parkinson

(Pouchieu et coll.,

2018

) et le lien entre expositions

professionnelles aux pesticides et maladie de Parkinson

(Pouchieu et coll.,

2018 ). Les prévalences observées

lors de l’inclusion dans la cohorte étaient

respectivement de 8 % pour la bronchite chronique et

l’asthme et de 1,2 % pour la maladie de Parkinson.

). Les prévalences observées

lors de l’inclusion dans la cohorte étaient

respectivement de 8 % pour la bronchite chronique et

l’asthme et de 1,2 % pour la maladie de Parkinson. | Tableau V Synthèse des résultats sur l’association entre l’exercice de différentes activités agricoles et le risque de pathologies non cancéreuses dans la cohorte AGRICAN |

Lien avec l’exposition à des pesticides particuliers

). D’autres analyses issues du

travail de thèse de Clément Piel ont fait l’objet de

deux publications (Piel et coll.,

2019a

). D’autres analyses issues du

travail de thèse de Clément Piel ont fait l’objet de

deux publications (Piel et coll.,

2019a ; Piel et coll.,

2019b

; Piel et coll.,

2019b ) et portent d’une part sur le

lien entre les tumeurs du système nerveux central et

l’exposition aux insecticides de la famille des

carbamates (19 molécules étudiées), l’exposition aux

herbicides carbamates (7 molécules) ou thiocarbamates

(7 molécules également) et les fongicides carbamates

(5 molécules) et dithiocarbamates (11 molécules). Le

choix de ces familles s’appuyait sur des arguments

toxicologiques (capacité à traverser la barrière

hématoencéphalique, classement vis-à-vis de la

cancérogénicité, possibilité de donner des dérivés

nitrosés). Neuf des 19 insecticides carbamates ont été

associés positivement aux tumeurs du système nerveux

central, 3 d’entre eux en confirmation de données

épidémiologiques existantes (carbaryl, fénoxycarbe et

thiodicarbe) et d’autres de façon originale

(formétanate, dioxacarbe, promécarbe, isolane, thiofanox

et méthomyl). Parallèlement, l’exposition aux fongicides

carbamates et dans une moindre mesure aux herbicides

carbamates a été associée positivement au risque de

tumeurs du système nerveux central. Des associations

positives ont été également mises en évidence avec des

molécules spécifiques fongicides (mancozèbe, manèbe et

métirame) ou herbicides (chlorprophame, prophame et

diallate).

) et portent d’une part sur le

lien entre les tumeurs du système nerveux central et

l’exposition aux insecticides de la famille des

carbamates (19 molécules étudiées), l’exposition aux

herbicides carbamates (7 molécules) ou thiocarbamates

(7 molécules également) et les fongicides carbamates

(5 molécules) et dithiocarbamates (11 molécules). Le

choix de ces familles s’appuyait sur des arguments

toxicologiques (capacité à traverser la barrière

hématoencéphalique, classement vis-à-vis de la

cancérogénicité, possibilité de donner des dérivés

nitrosés). Neuf des 19 insecticides carbamates ont été

associés positivement aux tumeurs du système nerveux

central, 3 d’entre eux en confirmation de données

épidémiologiques existantes (carbaryl, fénoxycarbe et

thiodicarbe) et d’autres de façon originale

(formétanate, dioxacarbe, promécarbe, isolane, thiofanox

et méthomyl). Parallèlement, l’exposition aux fongicides

carbamates et dans une moindre mesure aux herbicides

carbamates a été associée positivement au risque de

tumeurs du système nerveux central. Des associations

positives ont été également mises en évidence avec des

molécules spécifiques fongicides (mancozèbe, manèbe et

métirame) ou herbicides (chlorprophame, prophame et

diallate).Perspectives

; Agopian et coll.,

2009

; Agopian et coll.,

2009 ) et au sein de nouvelles collections biologiques dans

différents secteurs de production agricole ;

) et au sein de nouvelles collections biologiques dans

différents secteurs de production agricole ;Conclusion

).

Ainsi la cohorte AGRICAN dispose d’une puissance statistique unique

pour l’étude des liens avec les cancers en milieu agricole.

L’existence de la cohorte AGRICAN au niveau international a incité

tout d’abord le National Cancer Institute (co-porteur de la

cohorte AHS) puis le Centre international de recherche sur le cancer

à mettre en place un consortium international de cohortes

agricoles : le consortium AGRICOH. Il comprend à ce jour 29 cohortes

menées dans 12 pays, sur l’ensemble des continents (Leon et coll.,

2011

).

Ainsi la cohorte AGRICAN dispose d’une puissance statistique unique

pour l’étude des liens avec les cancers en milieu agricole.

L’existence de la cohorte AGRICAN au niveau international a incité

tout d’abord le National Cancer Institute (co-porteur de la

cohorte AHS) puis le Centre international de recherche sur le cancer

à mettre en place un consortium international de cohortes

agricoles : le consortium AGRICOH. Il comprend à ce jour 29 cohortes

menées dans 12 pays, sur l’ensemble des continents (Leon et coll.,

2011 ). Ce

consortium a d’ores et déjà produit des résultats en matière

d’exposition aux pesticides (Brouwer et coll.,

2016

). Ce

consortium a d’ores et déjà produit des résultats en matière

d’exposition aux pesticides (Brouwer et coll.,

2016 ;

Brouwer et coll., 2017

;

Brouwer et coll., 2017 ), de lien entre hémopathies malignes

lymphoïdes et exposition à des pesticides (Leon et coll.,

2019

), de lien entre hémopathies malignes

lymphoïdes et exposition à des pesticides (Leon et coll.,

2019 ) ou à

des activités d’élevage (El-Zaemey et coll.,

2019

) ou à

des activités d’élevage (El-Zaemey et coll.,

2019 ),

ainsi que des comparaisons de prévalences de pathologies

respiratoires entre les différentes cohortes (Fix et coll.,

2020

),

ainsi que des comparaisons de prévalences de pathologies

respiratoires entre les différentes cohortes (Fix et coll.,

2020 ).

).Références issues du programme AGRICAN

Autres références