La maladie cœliaque: une maladie auto-immune induite par un antigène alimentaire

Résumé

La maladie cœliaque est une entéropathie auto-immune

induite par un antigène alimentaire, la gliadine, chez des

sujets génétiquement prédisposés. Un schéma pathogénique

intégrant la liaison génétique aux molécules HLA et

l’enzyme cible des auto-anticorps, la transglutaminase, fait

jouer un rôle central aux lymphocytesT CD4+ du chorion

qui répondent à certains peptides de la gliadine présentés

par les molécules HLA-DQ2/8 après désamidation par la

transglutaminase. La production des auto-anticorps serait

secondaire à la reconnaissance par le système immunitaire

de la transglutaminase complexée à la gliadine. Le mécanisme

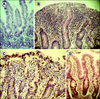

de l’hyperplasie lymphoïde intra-épithéliale, caractéristique

de la maladie et à l’origine de complications

malignes, n’est pas élucidé. Elle pourrait être déclenchée

par un peptide toxique de la gliadine distinct des peptides

stimulant les lymphocytes T CD4+, et être secondaire à

l’activation de récepteurs de l’immunité innée sur les lymphocytes

intra-épithéliaux et à la production de cytokines

par les entérocytes modifiés par l’inflammation ou le stress.

La poursuite du démembrement des facteurs génétiques et

environnementaux s’avère nécessaire pour élucider les

mécanismes enclenchant la réaction immune anormale à la

gliadine, comprendre la très grande hétérogénéité clinique

et histologique de la maladie et peut-être à terme proposer

une alternative au régime sans gluten très contraignant. Coeliac disease is an autoimmune enteropathy induced by a dietary antigen, gliadin, in genetically predisposed individuals. The genetic linkage to HLADQ2/8 and the identification of the enzyme transglutaminase as the target for the autoantibodies have led to propound a key pathogenic role for lamina propria HLA-DQ2/8 restricted CD4+ T cells recognizing gliadin peptides deamidated by tranglutaminase. Autoantibody production is ascribed to the recognition of transglutaminase bound to gliadin by the immune system. The mechanism of the intraepithelial lymphoid hyperplasia, which is a hallmark of the disease and gives rise to malignant complications, remains elusive. It may be triggered by a toxic peptide distinct from the peptides stimulating the CD4 lymphocytes, and is likely favoured by the release of cytokines and activation of innate lymphocyte receptors by enterocytes modified by stress and inflammation. Identification of other genetic and environmental factors remains necessary to define the mechanisms triggering the abnormal immune response to gliadin, to understand the rationale for the wide clinical and histological spectrum, and in the long term to design alternative treatments to the current strenuous gluten free diet

Pour citer ce document

Cerf-Bensussan N ; Jabri B, La maladie coeliaque: une maladie auto-immune induite par un gène alimentaire, Med Sci (Paris), 2001, Vol. 17, N° 11; p.1129-38